土工事

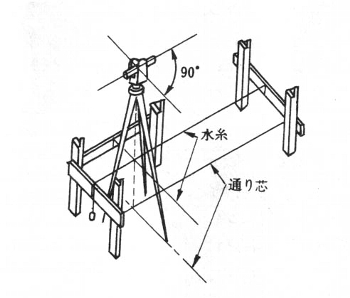

縄張り(なわばり)、丁張り(ちょうばり)と遣り方(やりかた)

- 整地が終ったあと、浄化槽予定位置に縄を張り、建築主及び工事関係者立会のもとに敷地、建物、境界線との関係を確認する。-----これを縄張りという。

- 次にレベル、位置、方向、芯を表示するために遣り方を設ける。

いすか切りは物が当たった場合にその頭部をつぶれ易くし、移動したことを分かりやすくする。最近はとんと見ない。

掘削工事(くっさくこうじ)------根切り(ねぎり)ともいう。

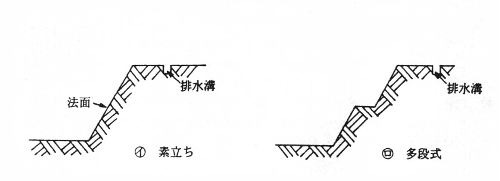

掘削には手掘りと機械掘りがあるが現在は機械掘りが一般的。工法としては素掘(オープンカット)工法が採用されるが、掘削が深くなると、地山が崩壊する危険性があるので、山止め(次章)を設けたりする。

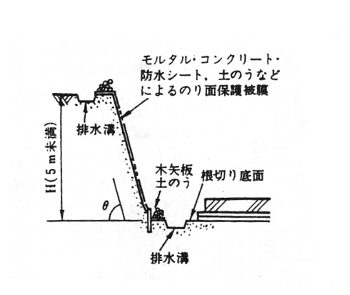

法面(のりめん)保護の例

【オープンカットが採用できるのは】

- 周囲に建物などがなく、広さに余裕がある。

- 掘削深さが浅く工期も短い場合で、地質が比較的硬い硬質粘土層や赤土層などの良質地盤。

- 湧水がない。

【オープンカットの注意点】

- のり面(斜面)の安定性---土質に合った掘削角度。

- のり面の養生---降雨や乾燥により徐々に崩れる。適当な養生が必要(上図参照)。

- のり先(下端)の洗掘---湧水がのり先に集中し、砂を洗い流してしまうこと。地下水位を下げるか、土のうを積んだりして崩壊を防ぐ。

- 掘削の期間中はくい打ち等の振動をできるだけ避ける。

- 湧水、流入水がある場合は、釜場(後出)を設ける。

- 掘削床のレベルに注意し、掘り過ぎないようにする。

水替工事

掘削に伴う湧水の処理を水替(みずかえ)という。水替は排水工法と止水工法に分類される。下表に大分類を示す。

赤文字の項目は重要です。

水替工事 排水工法 重力排水法 釜場工法 深井戸工法 強制排水

(真空排水法)ウェルポイント工法 真空深井戸工法 止水工法 物理的方法

(止水山止め工法)鋼矢板工法

(シートパイル)現場打ち地中壁工法 凍結工法 化学的方法

(注入工法)ベントナイト注入工法 セメント注入工法 薬液注入工法

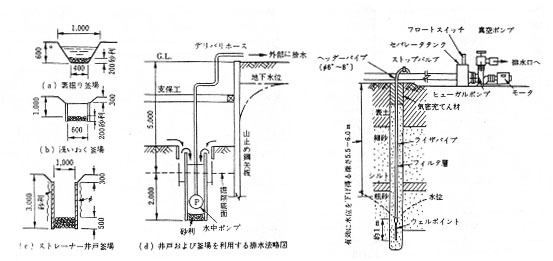

釜場(かまば)とウエルポイントの例

釜場は重力で水を集め、ポンプで排水する「重力排水」。決して「強制排水とまちがえないように」

ウエルポイントは真空ポンプで地下水を吸い上げてしまう方法。

この章の過去問

1.敷地周辺の調査項目について重要と思われるものを4つ述べよ。2.オープンカット工法が採用できる条件を3つ述べよ。

3.山止め工法が必要なのはどんな場合か。

4.掘削の作業内容とそれに適する重機を結べ。

5.地山の種類と掘削角度についての問題---労働安全衛生規則を参照

6.作業主任者が必要な地山掘削の深さは---労働安全衛生規則を参照

7.水替工事の重力排水、強制排水、釜場、ウエルポイント等の用語