���u�����Y�@Vol.189�@�����ꗑ���@����ɖ|�M���ꂽ�����v�i�L�Ƃ�@�ߘa4�N6�����j�@���

�@�����ꗑ���i���D���j�ƌĂԕ������A��n��̓��̉w������Ɠ����̏��������ɂ���B

�@�����ꗑ���́A���u���������y���Œ����Ԃɂ���ԑ傪����ȓnjo�𐬂��Ƃ������т𗯂߂邽�߂ɓ��u�̎���A��q�����Ă����̂ł���B���u�͋��s�̏o�g�A�э��h�тƒ����h�тŊw�сA��C�h�тł͍u�t���߂�B

�������A��C�h�тōu�t�����Ă���Ƃ��ɁA�����Ă����@�h�E�s��s�{�h�����{�ɋւ����A���u�͋��`��ς��Ȃ��������ߓ������֒Ǖ�����A���̒n�ŖS���Ȃ�B��q�͕�i�Q�N�i1705�j�ɂ��̗�������������B

�@���̌�A�����͋ւ���ꂽ�@�h�̂��̂ł��������߉ŏĂ���A�����Ė��߂���B

���݁A�����͋ߕӂ̐M�k�ɂ��@��N������A���ꂽ�ނ������̈͂��ő��˂��Ă�B

������s���U�w�K�ۂ̒k

�@�u�I���������������ژ^�v�I��������ψ���A��������A�����T�N�@�Ƃ�������������B��������

�{���ɂ́u��t�����E��錧��44�����c�����쎭���`���v�J�ʑO�́u��Ւn�}�v������A���̒n�}���画�f����ƁA�u�j�Ձ@�����ꗑ���v�̈ʒu�͌����S�S�����J�ʑO�Ɠ����ʒu�ɂ���Ǝv����̂ŁA�����S�S�����H���ňʒu�͓�������Ă��Ȃ������f�����B

�Ȃ��A�����Ɂu�O�А_�Ёv������A�����ɂ��u�j�Ձ@�����ꗑ���v�̕\��������B���̂��Ƃ́A�����ɂ��Γ����������\��������A����������������̐Δ肪����A���ݒn�ɑJ���ꂽ�\���͂���Ǝv����B�������E���m�F�Ő^�U�͕s����

�@�����u��l�ɂ��ẮA�����@���u�A�s��s�{�h�̕���Ɠ����@�Ȃǂ��Q�ƁB

�����u��l�����Γ��֘A�ʐ^

�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��P

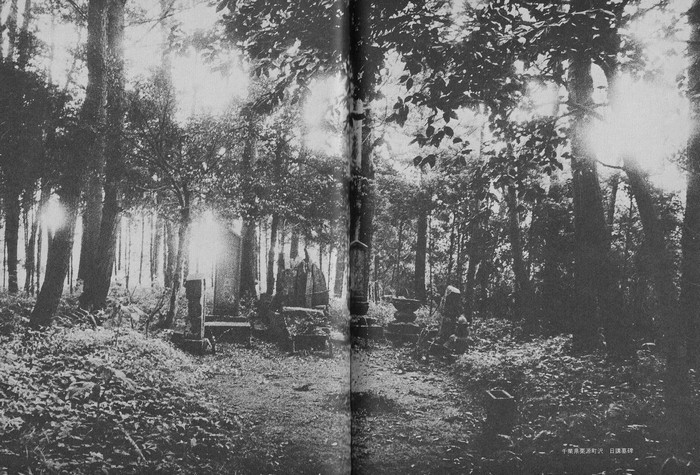

�@�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��P�F���}�g��}�F�u���@�|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�@����A��

���a�T�Q�N���s�{�Ɍf�ڂ̎ʐ^�A���݂̌����⓹�̉w�̌����Ƃ͊u�₵���R�ђ��ɂ���A�B��Γ��ɑ��������Ȃ܂��ł���B

��L�́u����s���U�w�K�ۂ̒k�v�̂悤�ɁA�����J�ʂňʒu�����������Ƃ͂Ȃ��Ǝv����B

�������č�����A�����A�����A���u�A���E���E�q�A�����̐Γ������сA���̑��̕s�������u����Ă���̂́A���݂̒ʂ�ł���B

�@2023/12/27�lj��G

�@�������u���@�|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v����]��

�@�@�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��P-�P

���u�Y���ꂽ�}���ҁv�@����A��

�@�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��Q

���a�S�V�N���s�{�ɋL�ڂ̎ʐ^�A��Ɠ��l�ɁA�R�ђ��ɂ���B

���݁i2023�N�j�ł͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u���u�@�䔻�i�����̂悤�Ɍ�����j�v�̒f�Ђ��ʂ�B

�@���u�������i�j�������j�F�^Web�T�C�g�@����A��

���݂͐j���Ɉ˂錋���ł͂Ȃ��A����̂Ȃ��l�p�̋������P�[�W�Ɏ��[�����B

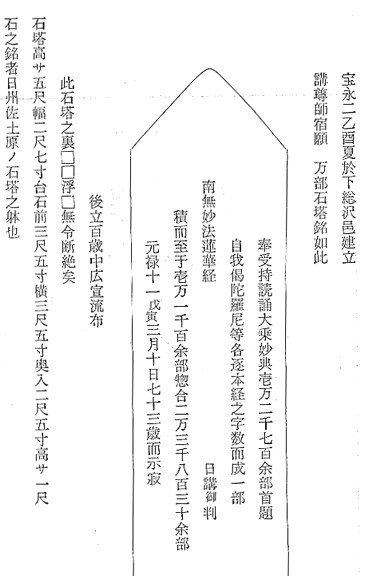

����ł́A�O���猩���镶���͉��Ɍf�ڂ̂悤��

�@�얳���@�@�،o

�@�ώ��������ݐ���P��揔���@

�@�@��������N��E�E

�@�@�@���ݎO�甪�S������

�@�@�@���\�����\�O�Ύ���

�ł��邪�A���݂͌����Ȃ��A�u���u/�������v�i�������́u�䔻�v���H�j��u�����v��u������/�������v�Ȃǂ̕�����������ΕЂ�������B

���A�u�ώ��������ݐ���P��揔���v�́u�ώ��������ݐ���P��揔���v�ƁA�u��������N��E�E�v�́u���\�\��N��Ёv�Ɠǂ߂�B

�@���y�����u�����F�^Web�T�C�g�@����A��

���y���ɂ�����u�̗����ł��邪�A�ł��ӂ��ꂽ�����i�Γ��j�͂��̂悤�Ȍ`�ł������̂ł��낤���B

�@�i2023/12/20�lj��F�j

�@�����ł͖����Ǝv����B

��f�́u�吹�l��a���J���o�v�ł͓��u�̖����Γ���

�@�u�Γ��n���s���Z�@���O�����Ɖ@���l�����A���j���e�������A�؎R�m���Γ��`�������Y�A���j��ΔV铎��s�V�e���������t�^���́A���`�U�Y�A�M�҈��Z�@���O�V���͎ʃX�A���s�Ӄ���Θԃj�e�Δ胒�����������V�L�̃j�A���B��Γ�����m�ԃj�e�䌚���V�L�i���v

�@�@���؎R�i�z�R�j�̗��͓��̌`�炸�A��̐ɒ��ڕ�����̂ɁA���̌`�ɑU�킸�ɓ��O�͍���ɕ킢�A�܂����s������ł͖�̂܂ܐΔ�邱�Ƃ������́A�����̐Γ�����̂܂܂ɂČ�������B��

�Ƃ����A�]����

�����̐Γ����A��������悤�Ȗ��D���i�����j�̂悤�Ȍ`�ł͖����A��i���R�j�ɍ��Γ��ł������悤�ł���B

�ܘ_�A�̐Γ�����i���R�j�ł������͂��ŁA���ݔj�ӂ���Ďc��Γ��c�Ђ����R�ł��������Ƃ������Ă���Ǝv����B

2023/12/23�lj��F

���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

��i�Q�N�i1704�j���O�͓��u��l�̂��߂ɍ��y���̐i�I�R��͐M�҂̑�����ʼn^�ԁj�Ŗ������A�̓�����������B

2023/10/20�B�e�F

���u�����Γ��Ȃǐ�t���{���E���

�����u�����Γ��̒f�Ђɂ͎��̂悤�ɍ������B

�@�얳���@�@�،o

�@�@�@�ώ��������ݐ���P��揔���@�i��揔�͑��َ̈��́j

�@�@�@��������N��E�E�i�����\�\��N��ЂƐ��肳���B�j

�@�@�@�@�@���ݎO�甪�S������

�@�@�@�@�@���\�����\�O�Ύ���

�@�@�@�@�@�@�i������ɂ��Ă��A�����͏�L�Ɍf�ڂ�����B�j

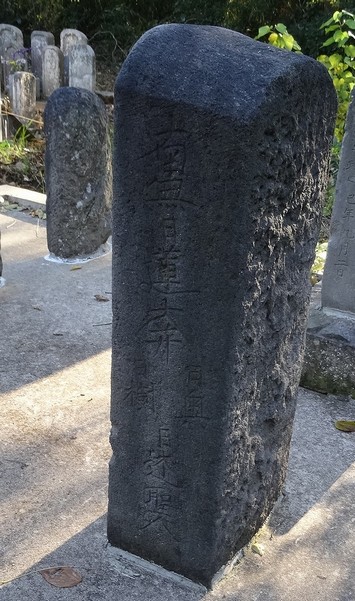

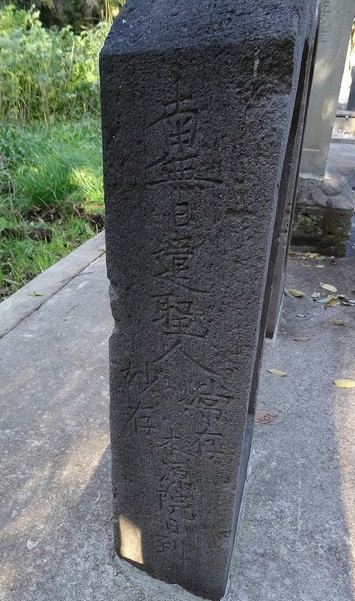

�@���u�������P�@�@�@�@�@���u�������Q�@�@�@�@�@���u�������R�@�@�@�@�@���u�������S�@�@�@�@�@���u�������T

�������E�����E���q���{���F

�@�����E�����E���q���{���P�@�@�@�@�@�����E�����E���q���{���Q

�@���ʁu�얳���@�@�،o�v�A�u���i���h���܌��\��� �������l�v�u���i���M�ߎO���\��

�������l�v�u�����h�ы㌎�������@���q���l�v�ƍ����B

�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@�@�ʁF180�~44����

�����Z�@���O�F���ۂP�V�N�U���Q�R����A���u���d�A�V�V�B

�@���O���l���P�@�@�@�@�@���O���l���Q

�����É@�����G

�@�������l���P�@�@�@�@�@�������l���Q

�@���ʁu������l���C��������v�A���ʁu��J��Ώ������l�ݕ��v�ƍ����B

�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@�����l�������F�@�ʁF177�~43�����A�������l

�����N�@�����F���\�P�U�N�P���V����A��^�Q�R���A��t�k�тV���B

�@�������l���P�@�@�@�@�@�������l���Q�@�@�@�@�@�������l���R

�@���ʁF

�@�@�@�@�@�i��ǂł����j

�@�@�@�@�얳���@�@�،o�@�����@�i�ԉ��H�j�@�@�������͓����Ɠǂ߂Ȃ��͂Ȃ��B��

�@�@�@�@�@���\�\�Zᡖ��ꌎ�����H���E�E�@�@�@�ƍ����B

�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@��莵�畔���A111�~37�����A�������l

���Γ��c���Ȃ�

�@�s����肻�̂P�@�@�@�@�@�s����肻�̂Q�@�@�@�@�@�s����肻�̂R�@�@�@�@�@�s����肻�̂S�E�T

���V�̂�������

���u���@�|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�@����]��

�@�������V�̂��������F�R�[���l�ڂɂ��Ȃ��Ƃ���ɕs��s�{�m�̕���W�߂Ă���B

���ꏊ�Ȃǂ̏�Ȃ��A�����B

�Ȃ��A������͒����ł��邪�A��Ɉ��i����j���������Ƃ͂��܂莑���ɂ͏���Ă��Ȃ����A�u���|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�ɂ͑���Ƃ����ʐ^���f�ڂ���Ă���̂ŁA�]�ڂ���B�i�ꏊ�Ȃǂ͑S���s���j

�@��������E���

�������V�̕�⸈�

���u���Y�@Vol-083�@��̕�⸈@�s���ő勉�̐Α����@�i�L�Ƃ�@����25�N4��15���j�v�@���

�i�v��j

�@���̉w������Ƃ̓�A���H�������������ɑ�n��̋�����n������A���̓��[�̈�p�ɕ�⸈����B

�@�����͖�3.4m�A����s���Ɏc��Α����̒��ł��ő勉�̋K�͂��ւ�B

�@��̕�⸈́A�������犰���V�N�i1667�j�ɑ��������B

��b���̐�3�ʂɁu�����ݕ��E�V���^�����^���A���^�Ԍ��V�E�����������E�l����{�����v�Ƃ��ꂼ�ꕶ�����ށB

2023/12/23�lj��F

���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@��d�Ɂu���ꖜ�����A���������Ԍ����v

�@��������

�@�����V�̕�⸈��FGoogkeMap�@����]��

��������^��

���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA�������s��A���a�T�Q�N�@���

�@�����̑y�őO��A�����ł͋ʑ������A��C���u�A����i��C�j���q�𒆐S�Ƃ��đ��Î��ӂɋ��͂ȋ����������A�V���^�i���N�@�����j�����̈�̗L�͂ȋN�_�ł������B

�@�V�^�̒n�Ɓi�}�}�j�͐��A�@�@�@�ؖV�@����V�@����V�@�{�S�V�@�w��V

�@�@�������́@���@�r�k����@���@���ё��������@�������@��a�c���@��ː��@���̍\���ł��邱�Ƃ͑O�ɏq�ׂ��ʂ�ł���B

�@�����̖@��ŕs��s�{�h�͋��ƂȂ邪�A���̊Ԑ^�͏}���҂���l���o���Ȃ������B���̂��Ƃ͎�h�ɕs��s�{�h��n�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���������Ɨ��ĂĂ����̂ł���B�{�R����͎�h�ɐڎ����ꂽ���A�����^�͊O�������́u���M���v�Ƃ��đ������Ă����̂ł���B

���N�@�����i�P�U���j�A���N�@�����i�Q�P���j�A�����@�����i�Q�Q���j�A�����@���O�i�Q�R���j�E�E�E�u�����@���j�i�P�P���j�q���u�̎��Џ���v�������̙|�a�C�ɂđ��`�Ȃ��쉻�v�Ɖߋ����ɂ���B

���������@���j�F�u�j�v�͎�+�t�̊����ŕ\�L����邪�u�j�v�ƕ\�L����B��

���������@���O�i�Q�R���j�F�{���ł́u�����v�Ƃ��邪�A�u��Ӂv�ł́u���O�v�Ƃ���̂ŁA����ɏ]���B��

�@�t�߂̓��M���͎��̂悤�ɔ������Ă���B

�@���Ď��@�������{���@����告���@�V�������@�V�m�@�V�^�����@�V�^�@���V���h���@�і������@�і������@�k���������@�����@���@�����鎛�@���薭�����@���˖@��@�D�z�嗧���@�D�z�������@���䖭�����@�ўl�������@���Ö������@�╔�������@�╔��掛�@�ʑ��@�؎��@���ю�����

�@���N�@�����͌��\�W�N�A���u�̗��Y�n���y���ɓn�C���A���̌㐼�ɐ^�B���Ƃ��āu������v��A�����Ɠ��s�����ǑI�i����@�j����͊Ћł���u�ɔ����ꂻ�̐����ɉ����A���ɋA��u�O�����v���J�݂���B�u�O�����v�͍u��h�ő�̈��Ƃ��ēV�ۂ̖@��܂Ŗ@�����p�����͎̂��m�̂��Ƃł���B

�@�^�ɂ͋����s��s�{����������͑����B�ꎞ���ɂ͊֓����̎x�z��@�����Z�@���O�i���u���d�j����˗�����Ă���^���̑����x������M�����O�����ƌ���ł����B

�@������ɂ��Ă͌��\�@��̌ォ�犰���̖@��܂ł̊Ԃ̖@���́A�����m�����Œ肵�����̂ł͖����������A�����m����B

���N�@�����i�V�^�P�U���j�A�{�A�@����A���o�@�����A���ω@�����A�����@���F�A����@�����A�����@�����A�q���@���c�A�����@���c�A�^���@�����A���P�@���q�A�p�P�@���ʁA���|���O���o���{�]�@��狁A��ω@���h�A�����@�����A�אÉ@����A�`�E�@�����A����������A����@�����A�u�N�@�����A����@���R�i�V�^�P�T���j�A���N�@�����i�V�^�Q�P���j�A�����@�����i�V�^�Q�Q���j�A�����@���O�i�V�^�Q�R���j

�@�����X�N�s��s�{�h�����A�����Q�P�N�����̒�q�����ٖ����V���̓��M�Ƌ��ɋ������Ă������A�^�R�R�����F���}�}�E�����������ƒU���i���U�k�E�d���j���s�a�ɂȂ�A�����͒U���ƍ��iू�������܂łɂȂ�B�U���̖w�ǂ͐^�𗣔����A�s��s�{�h�ɓ����鎖�ԂƂȂ�A���F���}�}�E�����������͂��ɑގ����邱�ƂɂȂ�B���ǂ͐^�U���̓��S�Q�����A�U�����݂̂ł������B�v�͌�����������������s��s�{�h�̎�h���@�ւ̐킢�ł������Ƃ������Ƃł���B

���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���

�@��R�ƍ����A����{�y�����B���t�@���B

�V���N���̑n���A�V���N���Ӑ^�̊J�n�A�J����@���ӁA�J��h�z���b���B

�i�����N����X�����ӂɂ���y�@�����@�B

�������N�̕s��s�{�����A���a�̘J�_���c�E�_�n���v�Ȃǂ̍ЉЂ��o�āA���a�Q�T�N�ȍ~�{���E�ɗ�����C�B

�@���������N�̕s��s�{�����Ƃ͏�q�́u�����X�N���M�h�k�i�U���j�̗��d�i���U�j�v�������Ɛ���B

�^���F

�J��@�@�����@���Ӂ@�����T�E�S�E�X�i1473�j53��

�@�Q���@�^��@���h�@�����R�E�V�E�S�i1494�j

�@�i�ȗ��j

�@�V���@�P�ˉ@�����@���a�R�E�P�E�R�i1617�j

�@�W���@�o���@�����@�c���X�E�X�E�P�U�i1604�j

�@�X���@�@���@��硁@���i�T�E�P�P�E�V�i1628�j

�P�O���@��z�@����@���i�P�S�E�P�O�i1637�j

�P�P���@�����@���j�@�����T�E�Q�E�S�i1665�j�����s��m��

�@����q�́u�[�����@��j�v�ł́u�����@���j�i�P�P���j�v�Ƃ���B

�@�ߋ����ɂ́u�����@���j�i�P�P���j�q���u�̎��Џ���v�������̙|�a�C�ɂđ��`�Ȃ��쉻�v�Ƃ���Ƃ����B

�@���u�[�����@��j�v�F�����@���j�A�����P�P�E�V�E�S�A�V�^�W���A�ўl�������R���B

�P�Q���@���@��ꟁ@�ݎ����E�P�Q�E�P�O�i1658�j

�P�R���@�r���@�����@���i���E�W�E�X�i1624�j

�P�S���@�b���@���q�@�勝���E�P�P�E�X�i1684�j

�P�T���@����@���R�@�勝�R�E�W�E�Q�R�i1686�j�����s��m�A�������

�P�U���@���N�@�����@���\�P�U�E�P�E�V�i1703�j�����s��m�A�������

�@����t�k�тV���B���\���N�������y���̓��u��K�ˁA�u��o���Չ����m��@�����v��B������J�c�B

�@�������͏�f�́u���u�����Γ��Ȃǐ�t���{���E���v���ɂ���B

�P�V���@���@���߁@�勝���E�R�E�S�i1684�j

�P�W���@��݉@�����@��i�Q�E�P�E�P�V�i1705�j

�P�X���@���@���Q�@���ۂT�E�R�E�P�i1684�j

�Q�X���@�@��@�����@�����S�E�P�O�E�Q�i1739�j

�Q�P���@���N�@�����i�V�^�Q�P���j�@���ۂP�R�E�R�E�P�O�i1728�j�����s��m�A�������

�Q�Q���@�����@�����i�V�^�Q�Q���j�@���ۂP�R�E�X�E�P�O�i1728�j�����s��m�A�������

�Q�R���@�����@���O�i�V�^�Q�R���j�@���ۂQ�O�E�P�O�E�Q�P�i1735�j�����s��m�A����������������́u���N�v������

�Q�S���@�����@�����@���a�Q�E�R�E�Q�Q�i1765�j

�Q�T���@�̖��@��迨�@�V���S�E�T�F�P�T�i1784�j

�Q�U���@�̐M�@�����@�V�����E�V�F�P�S�i1781�j

�@�i�ȗ��j

�R�R���@�^���@�����@�����R�W�E�P�E�P�@�����u�����X�N���M�h�k�i�U���j�̗��d�i���U�j�v�����̓����ҁ�

���V�^����

�@���@�R�~�����i�}�Ԏs��c�j

�@�����R���i����s�����C�j

�@����R���i���c�s��a�c���j

���u�����Y�@Vol-025�@��̐^�@���̎���{�]�����̕�i�L�Ƃ�@����20�N4��15���f�ځj�v�@���

�@�i�v��j

�{���F

�@�{���́A��`���A���������i�������j�A�Ԍ��O�ԁA���s�l�ԂŁA���ʂɈ�Ԃ̌��q��t���B����5�N�i1740�j�Ɛ���i�������̖n���j�B

�@�]�ˏ����A�������������̂S����̂��A��759�Η]�����̓��Ɋ܂܂�B

�x�z�F

�@�́A���̌���{�]�����m�s�n�ƂȂ�A����Ɋ���7�N�i1667�j�ɂ͓����]�����̑��m�s�n�ƂȂ����Ɛ���B�����ɂ͍]����595�Η]�A�]����164�A�㊯�x�z���i���{�́j140�Η]�A�p�����䏜�n9�Η]�A�v909�Η]�̑��ł������B

���{�]���e�͕��F

�@��n�ɂ́A�̎�A���{�]���e�́i9��ځj�̕悪���c��B�����͖�150�����A�Ɛΐ��ʂɂ́u�Г��@�a���m�X���勏�m�v�u�����N�N�����\�������v�̕�����2�̉Ɩ䂪���܂��B

�@�]�����́A��595�Η]�̑��A�╔���A�ԓc���A�������i�������s�j�A���ߊԑ��i���_�ސ쌧��a�s�j�ɍ��킹��1700�̒m�s�n�������{�ŁA9��ڐe�͂́A���[�˂�ۏ��[�ˁA�ڕt�Ȃǂ̖�E���߂�B

�@�]�����̑��n�͎s�J�P�c���i���V�h��j�ł���A�Ȃ��e�͂̕悾���^�ɂ���̂��͕s���B��̑��ʂɂ́A�����҂Ǝv����11�l�̖��O�����܂�邪�A�e�͂̎���A�����̐l�X�����̎���Â�Ō��������̂����m��Ȃ��B

2023/10/20�B�e�F

�@��^�����@�@�@�@�@������ڐ��F�����i22���E���ۂP�R�N��E�s��m�j��Ƃ���̂ŁA�]�˒����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ړ��ݕ����F228�~48����

�@��^�{���P�@�@�@�@�@��^�{���Q�F��f�u�����Y�@Vol-025�@��̐^�@���{�]�����̕�v�ɉ������B

�@��^�ɗ�

��^���F�P�R��̕�肪���ԁA���ǂł��Ȃ������łȂ��Ǝv����Γ������邪�A�P�S���b���@���q�A�P�T������@���R���s��m�E��������A�@��R�Q�V��/�����R�P�Q�R���e���@���T�A�Q�W�����`�@�����A�Q�X���E�S�@�����A�R�P�������@�����A���ԉ@���������ɂȂ������m�F�ł���A

�@��^�����P�@�@�@�@�@��^�����Q

�@�P�S���b���@���q����F���ʁu�b���@���q���l�v�@�@�@�@�@�P�T������@���R����F���ʁu�c�����\�ܐ�����@���R�v

�@���{�]���e�͕���F��f�́u�����Y�@Vol-025�@��̐^�@���̎���{�]�����̕�v�ɉ������B

�@��^�M�k�Õ��F�����̕��́u���i�\�l���N�l������v�̔N�I�������B

�@�g���R�c�Q�L�O���@�@�@�@�@���@�U�O�O������ړ��@�@�@�@�@���c���@�T�O�O������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���@���F�F170�~33�����A���i��N�����A�ܕS�N�����B

�@��^��ڐΓ��F���ʁu����ژZ�ݕ����������v�@�@�@�@�@�ɗ��V�z�L�O��ڔ��F�����X�N���c��

�lj����

GoogleMap�����Ă���ƁA�����ł���̂ŁA�m�����ǂ����͕s���ł��邪�A�����͂�����J������Ǝv����B

�����炭�{�������߂ɔ[�����i���ځj������A���̉��ɗ���肻�̂Q������Ǝv����B

�ʐ^�͉����GoogleMap����]�ځB

�@����肻�̂Q�E�P

�@����肻�̂Q�E�Q�F�����̑�^���̕\�ʁu�얳���@�@�،o�@���@���߁v�Ƃ���悤�Ɍ�����B���@���߂Ƃ���Ȃ�Ηɂ��P�V���ŁA�勝���E�R�E�S�i1684�j��ł���B���̑��̕��̖��͑S��������Ȃ��B

�@

�������s��s�{�h�

��ɕs��s�{�h�������B�����ɋ���R���肪�����A���̑�ӂ͎��̂Ƃ���ł���B

��������N

�@�̑�n��͑S�˂����@�@�s��s�{�h�ł��������A�]�˖��{�̏@���e�����A����h�Ƃ̑唼���]�@�����钆�A���݂̒h�Ƃ̐�c�͓��M�Ƃ��Ė����X�N�̌����܂ŐM����蔲���B

�@�����X�N�S���s��s�{�h������������A���n�ɋ��������ĐM�S���i�̓���Ƃ���B

�����������d�˓��ꂪ�V���������ׁA�h�ƂQ�O�˂̑��ӂ��Ȃ��ĐV�z�����ӁA�����P�Q�N����������c����B

�@�������]�ˊ��̋�����������A�M���̎��R����т̌����̈������̌����ł������Ǝv����B

2023/10/20�B�e�F

�@������P�@�@�@�@�@������Q�@�@�@�@�@������\�D

�Ȃ��A������ɑ�ٍ��V�Ƒ�ڔ肪����̂ŁA�t�L����B

�@������ٍ��V�P�@�@�@�@�@������ٍ��V�Q

�@��ٍ��V���ڐP�@�@�@�@�@��ٍ��V��ƖڐQ�F���ʉ摜���B�e���Ă��Ȃ������̂ŁAGoogleMap���]�ځB

2023/12/23�lj��F

���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

��������䶗�

�@���i�V�N�R���@��̍H�����F����

�@�@(���ʐ^�̌f�ڂ���B�j

�@

�������╔�������i������[��l�j

����s�╔1306�Ɍ�������B

���u���n�ē��v�ł͎��̂悤�ɉ]���B�i��Ӂj

�@�R�����u���������R�v�A�������u�����������v�Ə̂���B�u�����R�v�u�������v�ƒʏ̂���B

�����́A�哯�Q�N�i807�j�╔��n�ɑn�����ꂽ�u���@�E��~�@�v�Ɠ`����B

�剞���N�i1222�j��t���ꑰ�╔�ܘY���╔��z��ɂ�����A���ݒn�Ɉڐ݂��A���̂��u��t�R�v�u�ߑ��������v�Ƃ��đn������B

�����Q�N�i1330�j��~��苗����B�i����E�{�y����R���j�ɂ���ē��@�@�ɉ��@����A���̂����݂̂��̂ƂȂ�B

����`��A��t�Ƃ����i����B

��O��������A���R�����`���Ƃ̗L���̋b�������ĉ������D�̍ہA��\�̎��n���B

�����́u�����R�V�V�A�����V������i���A�h�Ɗ╔��~�ɋy�ԁv�Ƃ����B

���\���������G��A����ƌ�������\��Όܓl�̎����B

�����T�N�i1665�j�ȍ~�A�s��s�{�`���A��\�]�N�Ԗ��Z�ƂȂ�A��������B

�܂��A���̐�����������B�i��Ӂj

�u�I�����厚�╔������ɍ݂����S�T�O�ؓ��@�@�ɂ����ޔ@����{���Ƃ��B

���B�ɞH����䌳�N�V���J��Đ�t�R���Ď����i�������@���肵���A������N�O���V���Č������̏@�ɉ��ߑm���`�J�R����B

���`�͖{�y�����B�̒�q�Ȃ�A���ߊ��q���{���ɍ݂�V�Ɏt�����タ�{�����J���B

��t��ਂ߂Ɏ��n�������ē����Ȃ���̔V�𒆋��������`�������n����B

�̎��͌ËL�Û����ɂ߂đ����肵���A��i������Ȃ����U�����V�����Ď��ɁA�U���Ђɜ�肵���ȂĔV�����Ђ��ƓV�������������n��̂����Ƃ��������̂�v���c����N�\�ꌎ����ƌ��X�Ɏ��n�\��Όܓl�������B�v

���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���

�@����{�y�����A�����R�ƍ����A���t�@���B�J�R�͋�V�m���B�B

��䌳�N�i1222�j�u�J��h�z��t�ܘY���ߑ��������v��n���A��Ɍ����Q�N�i1330�j����R�����B�ɂ���ĉ��@�B

�Q�����`�̎��A����2750�A����37�V�A����7�����B�R�������̎��A�����`�������Q�O�������B

���̍��s��s�{�h�ƂȂ�A�ȍ~�P�O���N�Ԗ��Z�ƂȂ�B

��a�N���̑�ڔ�Q�����B

�@�����R�s���ł��邪�A���̋L�ڂ��Ȃ��B�]���Ċ�����[�̊m�F���̂�Ȃ��B

-----------

���Ɉ������P�O��������[��l�ɂ��Ă̎��т��f�ڂ���B

�@�A���A�P�O�����[�ɂ��ẮA��q�̌��n�����ɂ��u���@�@���@��Ӂv�ɂ�����Ȃ����A���́u���Ò��j�v�ɂ͌����B

�@�Ȃ��A������[�̕揊�͉��������ɂ��邪�A�����h�щ����@���[�Ƃ͑S���ʂ̑m���ł�����B

���u���Ò��j�i���a�U�O�N�j�v���n��j�ҁ����������쒆���@���^�_�ЁE���@����(�͂�����)���l(���[)�_���@���

�@�㐹�l�_�̈ʒu�ɂ��ẮA���̈ʒu�����ł��Ȃ����A�����悻�̌����͂��B

�@����

�@�������ÁE�����s����œ��{�����O���߂��A����������i������S�����E���݂̒��X�ǂ̓����j�̑O���E�܂��ē���i���n���j�̕��ʂɂP�T�O���قǓ쉺�A����ɉE�܂���_���ɉ����ĂP�O�O�������ɂ���A���͈͂�ʂ̔��ł���B�Ǘ�������Ԃ̕��͎���ꂪ�s���͂��Ă���A���킫�ɂ͑�����B

�@��͑b���܂߂č����͂P�D�Q���A���ʂɁA�u����[���l�@��_���@�c�����p��(1602)�����\�ܓ��v�A�E�ʂɂ́u�����R�{���u�|�����F(���{���S�X��)�@�쒆�������������j���v�A���ʂɂ́u�����\�\�l�h��(1701)������S�@�˔V�����\�ܓ��@�Ԍ��v�ƍ����B

�@�@������[���l���

�@�㐹�l���[�ɂ��Ă͎��������Ȃ��A���̑�����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�����ǕJ�́u�k�����j�v�̒��ŁA���[�ɂ��ĊȌ��Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ�B

�@�@�@���[

�m���[�A�ޕ��l�B�����j�[�N�ʃY�A�������j�����Čo���u�Y�B���ҁA�s�����X�B���A�������}�q�A�����j�ٓ��X�B��q�����X�A���L�H�N�A��A�t�������X�A�߁A�狁�X�B�B���A���݃����B���[�b�e���Y�B�\�o�j���K�X�A�Ӄj�t�A�����X�B�߁A�ƃe���ՁB�C�A�����V���T�q�B�����T��j蟣�l�������A���X�j�V�����X�A�߁A���P�o�V�����c�B��������}�K�B��`�E���c���I�E��j�E�G���{�j�����ꁄ�B

�@�@�@�Č͏�O刌`���i���͍��ɂ�����聁�c�A�܂�u��+�c�v�̊����ł���B�j

�@�@�@�����މA���f��

�@�@�@���j�Ɠ`�p

�@�@�@�m�t�i�p�o�S��

�������͐�����悷����A���[�͏�ɂ���憒�~(�����Ƃ�/�݂���E���킪��������)�������A�Ђ����ɓ���Ĕ����̈�Î��ɉB�ق���B�����ł͐����^�юĂ��E���A�ɂ��݂Ă͖@�ؑ�ڂ������Ė����̍K����O���鐶���ɖ�������B

�@���̒n�ɂ��邱�ƂR�N�A���܂��ܒ�q�̈�l���C�s�̂��ߓ�����K��A���[�����ĔߒQ���A���̂��߂ɂ����ɂ����łȂ̂��v�Ɩ₤���A���[�͏��ĕԓ������Ƃ����B

�@��ɁA���̒n����\�o(���\�o��J�������P�Q���Ƃ������疭�����ł��낤��)�Ɉڂ�A�ӔN�ɂȂ��Č̋��ɋA��B

�ՏI�̎��A��l�����Ɂu��M�͂Ɉ˂Ė����E����B�e���ɓw�͂���A�Ɋ��\���邱�ƂȂ���B���Ⴕ�M������͑����̎�������A��̝�(�͂�)�V�ɏ����A�����ȂČ�(������)�Ƃ���v�Ɛ����Ƃ����B

�@���[�͂��̐l�ƂȂ�͎��f�ŁA�����̐S�͖����ɋy�сA�ߕ��͌Â��Ȃ��Ă����ւ����A�C�����Ύ����Ő���Ċ����A���̓x���Ƃ��l���E���Ă͞�(������)�ō�����܂ɓ���Ă����A������ߕ��������܂������ɕ������Ƃ����B

����

�@���[�͍���S�I�����╔�i������s�╔)�ɐ��܂�A�╔�������̂P�O���ƂȂ��ču�����J���A��u����w�k�͊C�̂��Ƃ��ł������Ƃ����B

�������́A��ɍ��n�����[�P�S���E����k�эu��ł����������ʉ@�����P�W���ƂȂ邪�A���̌�Q�O�N�Ԗ��Z�ƂȂ�̗ʉ@����ɂ���čċ������B

���������\�S�N(1691)�̕s��s�{�e���̂��߁A���@������Ȃ��Ȃ����悤�ł���B�i���݂����@�@�ł��邩��A��h�ɓ]�����Ƃ����Ӗ��ł��낤�B�j

�@�������N�����猳�\�N���ɂ����Ă̕s��h�̒e���Ɛg���̑��E���{���͂Ƃ̖����ɂ��Ắu���O�@�̌n���v���u�����@���v�ȍ~�̓����@�Ȃǂ��Q�ƁB

�܂��A��Ɍf�ڂ́u������S�I���E�G�v�̍����Q�ƁB

2023/12/14�lj��F

���u�x���T�K��131�w�ԍ~���l�x�v�˒m����@���

�@������l�́u�ԍ~���l�v�ƌĂ��m������B����͓��[�ł���B

���[�͉������܂�ŁA����S�╔�̎��Ŋw�����J���w�������Ƃ����B�i�u���@�@�̐l�X�v�j

���[�͓V���V�N�i1579�j�����P�T���i���邢�͌c���V�N/1602�Ƃ��j���₷�B���[��l�̑����̎��A������ꗬ�̔�����ɏ������悤�Ɍ����A�ӂ�ɂ͖F�����[�����A���Ȃ�ԕق������~�肽�Ƃ����B

�Ȃ��A������l�́u�ԍ~���l�v�͔ђ˒k�сi�������j�J�c�̓�����l�ł���B

-----------

�����F�f�ГI�Ȏ�������W��

�����Q�N�i1330�j��~��苗����B�i����E�{�y����R���j�ɂ���ē��@�@�ɉ��@����A���̂����݂̂��̂ƂȂ�B

����`�i�J�R�H�j

��O������

�P�O��������[

���ю������P�W���@���̉@����F�╔�������Q�R���A�̗ʉ@�Ƃ������B

���ю������Q�T���@���É@�����F�╔��掛�P�U���A�╔�������Q�R���B�y���ۂP�X�N�S���T����A��t�k�тW���z

������

�@���������F�����R�������i����s���ѓc�j

2023/10/20�B�e�F

�@�╔�������R��O��ڐ��F���ʁu�����R�������v�@�@�@�@�@�������R��P�@�@�@�@�@�������R��Q

�@�������{���@�@�@�@�@�������ɗ��@�@�@�@�@����ϐ�����F

�@���������揊�P�@�@�@�@�@���������揊�Q�@�@�@�@�@���������揊�R�F�w�ǂ̕�̖����ǂݎ��Ȃ��B

�@�J�R���B��l����F�J�R/��V�m�E�嚢��苗����B��l

�@�@�Ȃ��u�I���������������ژ^�v�ł́A�u�����A158�~34�����v�Ƃ���B

�������╔��掛

���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���

���@�R�ƍ����A�����a�������B

�V�����N�i1532�j�n���A�J�R�J����O�Ó����P���V�����@����A�J��h�z�������Y�B���䂪�V�����N���n�������A�������Y����������A�^���@���]�@�A��F����������B

���F

�@�@�P���@���@�@����G���O�����P���V��

�@�@�Q���@���@���ԁ@�R���h�@�S���r�@�T����@���F�@�U����@����@�V�P�s�@���I�@�W���D�@�X���@���B

�@�P�O���@��暁@�@�@�P�P���@����@���G�@�@�@�@�P�Q���@�{�`�@����

�@�P�R���@�����m�s���b

�@�@�i����t�k�сE���ю��������ł�

�@�@�@�������Q�O���@�b��@�@���b�i�M��m�s�j�F���u�̓��L�u���ٓ��L�v�u�j���l�_�v�ɋL�ځB

�@�@�@�@�]�ːR�~�䎛���ŁA�~�䎛�j�p��A�k�тɗ����Ǝv����B�M��m�s�Ƃ��ĉ������ꂽ�̂ł��낤�B

�@�@�@�@�y���\�X�N�S���Q�V����A�╔��掛�P�R���A��t�k�ь�ɉ��@�z�Ƃ���B���u�[�����@��j�v��

�@�P�S���@铗ʉ@����

�@�P�T���@���P�@���^�F�y�P�P���P�O���A�╔��掛�P�T���i�u�[�����@��j�v�j�z

�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@�@���P�@���^���l��F��i���\��������A173�~37�����A����n�i���ꏊ�s���j�Ƃ���B

�@�P�U���@����@����

�@�@�i����t�k�сE���ю��������ł�

�@�@�@�������Q�T���@���É@�����F�╔��掛�P�U���A�╔�������Q�R���B�y���ۂP�X�N�S���T����A��t�k�тW���z

�@�@�@�Ƃ���B���u�[�����@��j�v���@�������Ⴕ�Ă���B

�@�E�E�E�E

�@�Q�P���@���@���]�@�@�@�Q�Q���@�q���@���R�@�E�E�E

������

�������ѐ^�@���i���Ɍf�ځj�F�A�������@���̂��Ƃł��낤�B

�Ȃ��A��Ɍf�ڂ́u������S�I���E�G�v�̍����Q�ƁB

2023/10/20�B�e�F

�@�╔��掛�Q����ڐ��F�\�ʁu�얳���@�@�،o�@�@�E�v�A���ʁu�얳���@�@�،o���ݕ�/����ꌋ/�V�̒j���@���ۋ�b�C�J�i1742�j�O����\�����v�A�����ʁu�얳�@��俅������P���v�i�Ӗ�������Ȃ��j�A�E���ʖ������B

�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�@�@��ړ��ݕ����F���ۑ��b�C�J�i1742�j�O����\�����A195�~44�����A����ꌋ�V��j���B

�@��掛�Q�����c�_���@�@�@�@�@��掛�Q�����W�F�܂�Ă��邪�A��������Ɓu��掛��������v��

�@��掛�R��O�ΊK

�@�R�卶��ڐ��F���ʁu�얳���@�@�،o�v���ʁu�얳���@���F�v�@�@�@�@�@�R��E��ڐ��F�����ʔ��ǂł����B

�@��掛�R��P�@�@�@�@�@��掛�R��Q�@�@�@�@�@��掛�R��R

�@��掛�{���P�@�@�@�@�@��掛�{���Q�@�@�@�@�@��掛���O�@�@�@�@�@��掛�����@�@�@�@�@��掛�ɗ�

�@��掛�����Q�F�������č�����S��ڂ������i�����Ɍf�ځj

�@��掛�����

�@��掛����萳���F�E���ʁu�c�R��\���ԁv�A�����ʂ͔��ǂł����B

�@�@�@���ʁu�c�R�J������l

�@�@�@�@�@�@�@���ԏ�l�@���r��l�@���h��l�@���F��l�@�����l

�@�@�@�@�@�@�@��暏�l�@���I��l�@�������^��l�@���t��l�@���B��l

�@�@�@�@�@�@�@���G��l�@������l�@���b��l�@�����l�@������l

�@�@�@�@�@�@�@���I��l�@������l�@������l�@���`��l�@���]��l�v�Ƒ�掛�J���Q�P���܂ŏZ�E�������ށB

�@�g���T�S�����R����F�q���@���R�͑�掛�Q�Q���A�э��Q�R�W���A������P�S�S���A�����P�S�N�i1817�j�V���Q����B

�@�q�v�@��᧐��l�F��掛�Q3���@�@�@�@�@�������^������F���R�i�����j���^���l/��Ɖ@�������l/���w�@���ׁi�H�j�哿

�@��掛��肻�̂Q�@�@�@�@�@���@��l���{����

�@�Η����]��l����F�R��E�ɖؑ���Η��̏��a�U�R�N�����̋�肪����B�u���Ȃ�欂ɐU���ւ�v

�����͉������N�i1744�j��掛�Q�P�����p���B���i�W�N�i1779�j�X���W���J���A�U�V�B

�@��掛��ڐΌQ�F�������č��̂Q��͐��ʖ��������ǂł��Ȃ����A��ړ��Ǝv����B

��������t�k��/���ю�����

�@�@���������ю������i��t�h�сj

���������ѐ^�@��

���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@�ł�

�����R�ƍ����A�I����掛���i��Ɍf�ځj�B

�V���P�T�N�i1587�j�n���A�J�R�͐����V�����B

2023/12/23�lj��F

���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���

�@�ؑ������̔Ԑ_��������B�̂����ɏZ�g���_���J�������A���J�̏��ł��뜜�������l�����ӂƂ��āA���a�X�N�i1771�j���n�ɎO�\�Ԑ_���������A�O�\�ԕ�ӂ��n�߂�B

2023/10/20�B�e�F

�ߐ������͑�^���ł������悤�ł���B

�@�������ѐ^�@���@�@�@�@�@�^�@��������ڐ��F���Ǎ���B

�@���ѐ^�@���{���@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_�⓰�P�@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_�⓰�Q�@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_���@�@�@�@�@�^�@�����K�F���J���͕s��

�@�^�@������蓙�P�@�@�@�@�@�^�@������蓙�Q�@�@�@�@�@�J����V�������

�������ђ�--------------------

�@�@�@�����������ђˎj���}�������F���@�E���@�ՁE�ђˈ��E�B����E��ړ�

�������ђˑ�

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@�]�ˑO���͖��̂ł������Ǝv������A�s���B

���ۂP�O�N�i1725�j������{�R���̎x�z�ƂȂ�B

���P�Q�N�i1762�j�ɂ͑��̈ꕔ���������x�z�ƂȂ�A�x�z�������ېV�܂ő����B

�@�����́u���\�����v�E�u�V�ۋ����v�E�u�������́v�Ƃ��U�Q�U�Η]�B�@�������猩��A��W�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B

�O���Q�N�i1845�j�ɂ͐R���T�T�Q�Η]�E�Ɛ��͂P�S�V���A�������V�S�Η]�ŁE�Ɛ��R�R���ł������B

�@���̑��͒����ȗ��̌Ñ��Ō������i���j�E�������i���j�𒆐S�ɏW�����`�������B�܂�W���͌����Ƌ����Ƃɑ�ʂ����B

�j�����R�������A�]�˒������瑺�S�̂ŕ��������́A�_���w�̕s��s�{�h�̐M�ł��낤�B

���̑��ɂ͔ђˈ��i�����Ɍf�ځj������A���̒n���̕s��s�{�h�̋��_�ł������B

�@�ԍ~������i�v�s�@�����j

�ђˑ����܂�ŁA���ɗV�w���A�V�����N�i1573�j�̋��ɋA���������͌������ɖ@�ؒh�т��J���A���ꂪ�э����ɑJ����A��ɔэ��h�тƂ��ē��@�@�̍��{�h�тƂ��Ĕ��W����B

�@�@�@�@�@���╔���������́u�x���T�K��131�w�ԍ~���l�x�v�̍����Q�ƁB

�@���ЂƐM��

�@���@�͓��@�@�������i��������j�A���̖����������i���É��j�A�������i�����j�A�������i�p���E�������j�A�������i�p���E���É��j�A�������i�p���E����j�A������i�p���E������j�A�������i�p���E���ݒn�s���j�A���c���i�p���E���ݒn�s���j�ł������B

�@���Ȃ��A�������i�����j�̖����ђ˖��o���E�ђ˚��͏����s���ł���B

�@���p���������̂͑��������ł͕��S���ߏd�ł������Ƃ������Ƃł��낤�B�܂��Ă��h�̎��@�ł������������Ƃ��������̂����m��Ȃ��B

�����S�Ă����@�@�k�ł������B�M�����͏W�����ƂɁA�܂�A���E���E�V�c�ɕʂ�čs���Ă����B

�A���A�V�a�R�N�i1683�j�̑�ړ��́u���������ꓯ�v�Ƃ���A�����E��������v���đ����B

�܂��A�u�l�v�i�V�ۂU�N/1837�j�́u�����l���@�V�c���l���v�Ƃ���B

�@�@�@�@���u�l�v�͂������Ɍf�ځB�@�@�@

���@�ܕS�������͖������̒h�߂����i�W�N�i1779�j�ɁA�������̒h�߂����i�X�N�Ɂu�{�呺���v�ōs���Ă���B

���ۂR�N�i1743�j���̑�ړ��ɂ́u�\�O�u���v�Ƃ���A�u�������������Ƃ�������B

�܂��A��烖���̏��q�����U�N�i1756�j�����猩����B

�@�@�@�@�����Ɍf�ڂ̌������y�і��������Q��

�������i�p���E�������j�Ղɂ͓��@�l�S�\�����������ۂP�U�N�i1731�j�Ɍ�������Ă���B

�@�@�@�@���������i�p���j�����Ɍf��

�������ђ˕l

�@�ܓx�E�o�x�F35.735014460019066,

140.5620691513533�@�ɏ��݂���B

���u�x���T�K�@110�@�ђ˂�����@���܁v�˒m����A�������s��s�@���

�@�嗘���p���������ɉ��������H����A�u�˂̔ђˏW���ɒʂ��钚���H�ɍ����P���قǂ̕l�ƌĂ��Γ��i��ړ��j������B

����������ƁA�V�ۂU�N�i1837�j�ɔђˑ��́u�����l���v�Ɓu�V�c���l���v�ɂ�茚�Ă�ꂽ���Ƃ�������B

���l���Ƃ͎q�����E���Y�Ȃǂ��F�肷�鏗���̍u�i�W�܂�j�Łu�q���u�v�ȂǂƂ��Ă��B

�i�����ł͂قڌ����Ȃ����j�����ł͎��ʓV����S�q��_���q���Ƃ��ĐM�����B

���̐Γ��́u��Y�����v���肢�A�o�������A�u�{��S���{�v�ׂ̈Ɍ��������B���̍��͓V�ۂɋQ�[�̍��ŁA�э����ł��o�Y�ŖS���Ȃ����l���������̂����m��Ȃ��B

�@�ђˁu�l�v�P

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

���͎��̂Ƃ���B

�@�@�@���ʁF��N����聡�畔���A/����Y�{��S���{

�@�@���ʁF�얳���@�@�،o

�@�@�@���ʁF�V�ۘZ���������������V/������@�����l���@�V�c���l��

�ȉ��AGoogleMap�@����]��

�@�ђˁu�l�v�Q�@�@�@�@�@�ђˁu�l�v�R

�������ђˌ�����

�ђˌ������O�j�G

�ђˌ������́u�O�j�v��э��h�т̃y�[�W���]�ڂ���B

013/06/26���M�E�C���F2024/02/04�u�����s��s�@�㊪�v�����M�E�C���F

�@�ђ˂ɗ����R�v�s�@������������B��i�P�T�N�i1408�j���p�̊J��Ɠ`����B

�����U���v�s�@���ׂ̒�q�ɗv�s�@�����Ƃ����w�m�������B�����͔�b�R�Ɋw�сA���ɕ����ŐS�@���b�E���o�@���q�Ɩ������Ɋw�ԁB

�V�����N�i1573�j�v�s�@�����͌̋��E�ђ˂ɋA��A���R�Y���̔삪����A�������Ɋw�����J���B

���ꂪ�ђ˒h�тŁA�J�u���A�����͂S�Q�C�R�ł������Ƃ����B

�@���v�s�@�����͔ђˑ��Ŗ@�،o�̍u�߂��s���A�����̗����҂��W�߂�B

�������b�R�V�w�̌�y�ɖ{���������̒�q�@���@�����A���{�����o�̒�q�o���@�����炪���āA���̓����E�����͓V���T�N�w�k�R�O�]����A��āA���s����ђ˂ɉ������A������̖@⥂ɉ����B

�@�������҂̐��͉v�X�������A����ɑΉ����邽�߁A���s��苳���@������Ăэu�߂̕⍲���Ȃ�����B

�@�@�ȍ~�A�⍲������̂̏Z�ތ����������@�Ə̂���悤�ɂȂ�B

�V���V�N�i1579�j�����͑J������B�����͔ђːV�c�̐����˂ɑ�����B

�����̑����̐܁A�V����Ԃ�䎁X�ƕ����~��Ă����̂ŁA�����́u�ԍ~������v�Ɖ]����B

�@�@�@���╔���������́u�x���T�K��131�w�ԍ~���l�x�v�̍����Q�ƁB

�����̌�͎㊥�Q�V�̓������u��ƂȂ邪�A�Ⴓ�̂̔������A��������͓��R���L���ɐg����B

�V���W�N�i1580�j�����͔э��������U�������ƕ��R�Y�������̏����ŁA�������i�@�֎��Ƃ��]���j�ɍu⥂��J���B

���̖������i�@�֎��j�w������ɔэ����ƂȂ�A�э��h�тɔ��W�����邱�ƂƂȂ�B

�@���������͖����Еʓ��ł���A�����͔э�������t�߂ɂ���A��ɖ����Еt�߂Ɉړ]�Ƃ����B

�Ȃ��A���̔N�����͋��s�ɋA��A������h�т��J���B

�@�@�@�����s������h��

---------------------�]�ڏI-----------------------

���u�����s��s�j�@�㊪�@�y�с@�����v�@���

�@�R���͗����R�A�@���͗v�s�@�ƍ����A���i�P�T�N�i1408�j���p�̊J��Ƃ���B�i�u����S���v�j

���Ƒ厛���ɑn�����ꂽ���A�����N���i1469~86�j���ݒn�ɑJ�����Ƃ����B�i�u���`�v�j

�]�ˊ��ɂ͒��R�@�،o�����A������10�����L�����B�i�̂ɖ{���ƒʏ̂����B�j

���@���ג��ł͖{���A�ɗ��A�c�t���A�ω����i���݂͑ޓ]�j�A�H������L���A�����S�S�O�A�h�k�W�U�l�Ƃ���B

����

�������ђˌ�����

�@�����������G

�@�@�ђ˖������i�����j

�@�@�@�����������F

�@�@�@�@�ђ˖��o���i�����s���j

�@�@�@�@�ђ˚��i�����s���j

�@�@�ђ˖������i���É��j

�@�@�ђ˖������i�p���E�������j

�@�@�ђˌ������i�p���E���É��j

�@�@�ђː�����i�p���E������j

�@�@�ђ˒������i�p���E������j

�@�@�ђ˖������i�p���E���ݒn�s���j

�@�@�ђ˒��c���i�p���E���ݒn�s���j

�@�@�֑��핟��

�����Α���

�����@�ܕS�������{���F����115����

�@�@�@���ʁF������@�@�����R������/��畔���A�@��\�l���@���ρi�ԉ��j

�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{��

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���c���@���F/�ܕS�����剶���

�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@���ʁF�ێ��@���i��M�q�ΐ����g���@�@�@�@��1780�N

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏʐ^����B

���ۂR�N��ړ��F���R�A����78����

�@�@�@�@�@�@�@���ێO��V�\���\�O���@�@�@�@�@�@��1743�N

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�H

�@�@�@�@�@�@�@�\�O�����@�E�E�E�H�H�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏʐ^����B

��ړ��F����83����

�@�@�@���ʁF���Z���q�Ώ\���\�O���@�������ђˑ�/�����R�������@�@�@��1756�N

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�@�@�E

�@�@�@���ʁF��烖�����{�@�{��@���c���Z�l�@�@���@�~�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�V�����N���q���F����65����

�@�@�@���ʁF�ܕS�����@��烖�����{�@�ӓ�

�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�V�����p�h�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1781�N

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���c���@���F

�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�\���\�O��

�@�@�@���ʁF��V�l�C�@�F�A���@�@��ܕS�Β��@�L�闬�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏʐ^����B

���q���F����110����

�@�@�@���ʁF�����N��g�C�@�@�@�@�@�@��1805

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�E����/��V�l�C�@�F�A���@/�V���ו��@���y���J/���R��\�����@�����i�ԉ��j

�@�@�@���ʁF�A�O��P���@�{��@���R���A�L��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�M�q�ˁF���{���Y�E�q��@�@�@�@�@������

�萅�F�V�ۂP�S�N���@�@�@�@�@�@�@������

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@�ђˌ������R��

�@�ђˌ������{���P�@�@�@�@�@�ђˌ������{���Q�@�@�@�@�@�������{���G�z�F�@�ؒh�тƌf����B�@�@�@�@�@���������@��l����

�@�������c�t���@�@�@�@�@�������H�����F����A���������H�����Ƃ͕s���@�@�@�@�@�������ɗ�

�@���@�ܕS�������{���E�����@�@�@�@�@���@�ܕS�������{���E����

�@���ۂR�N��ړ��F�������A���Ƃ��̖���������A�����̂P/�R���������Ǝv����B

�@�V�����N���q��

�Ȃ��A�R�吳�ʂ͖����A�Q�������ɑ�^�̑�ړ��i�和���j�����邪�����B

�@�Q��������ړ��@�@�@�@�@�������R�吳���F�������GoogleMap����]��

�������ђ˖�����

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@���É��ɂ���A���@�R�ƍ����B�ђˌ��������B

��i�P�T�N�i1408�j���e�@���p�̊J��Ƃ����B�i�u���`�v�j

�P�T����Ꟃ͒����̑c�Ƃ����B

�S�q��_�͂Q���v�����@���e�̊J��Ƃ���A�p�������Ɉ��u����A�M���W�߂�B

�����R�N�̑�ŏ����Ď��A�����������B���F�͂��̌�̍Č��B

���F

�@�J�@�R�@���e�@���p

�@�Q�@���@�v�����@���e

�@�E�E�E

�@�P�T���@���

�@�E�E�E

�Α����Ƃ��āA����̕M�q�˂�����B�@������

�u�[�����@��j�v�ɂ��A�ђˈ��͖������n�Ƃ���A

���������ł���

�@���s�@����i�������P�X���j�A

�@�@����11.11.15��A�ђˑ��B���i�Q��15���j

�@�{���@��ꟁi�������Q�R���j�A

�@�@�ђˑ������a�̗��s�ō��f���Ă������A��a�҂������A������a�C�Ŏ₵���Ɠ`������B�u�@��j�v

�@�����@�����i�������Q�U���j�A

�@�@�ђˑ������a�̗��s�ō��f���Ă������A��a�҂������A������a�C�Ŏ₵���Ɠ`������B�u�i�s�j�v�j

�@�@�@�����ɂ��Ắu�ђˌ���B����v�ɉ����@�����擃������B�Q�Ƃ���B

�@��lj@�����i�������Q�V���j�A

�@�@���11.2.28��A�ђ˖������Q�V���B

���s��s�{�h�m���ŁA�ђˈ��ɊW����i���傩�j�B

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@�ђ˖������{���@�@�@�@�@������ב�P�_

�@���������揊

�@���n�����{���P�F���ʍ��c���@���F�A�J�R�����@���p�A�O�c���{�@����

�@���n�����{���Q�F��c�v�����@���e�A�{�����c�l���v�s�@���p

�@���n���擃�F�J�R�����@���p�A��c�v�����@���e

�@���������掏�E�O�F�P�Q�����O�A�P�R�������A�P�S�������A�P�T����ꟁA�P�U������

�@���������掏�E���F�S�Q�����v�A�S�R�����ցA�S�S������

���v�����@���e�F

�@���e�ɂ��ẮA���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�����ɂ����̐��h�̔O�����t���Ă������̂Ɛ��������B

���e�͏㑍�R���S���J�̐���ł���A��������S�ɋߐڂ��Ă��邱��

���R�@��@�̓��p�Ɏt�����A��̒��R�@�،o���ɑ����Ă�������

��t���ƊW�������A��t����{�R���R�̎G�M�����������e��������

���̎��́A���@�̌���@�̖{������O��Ă������ێ��`�����߁A�{���́u�s��s�{�v�̏@�`�ɗ����A�肻���Ď�����H���Ă���������

�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ��A���������������悤�Ƃ��������̓��@�@���y�ɍ��v�����̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B

�������ђ˖�����

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@�����ɂ���A����R�ƍ����B�ђˌ��������B

�J�n�͖��e�@���p���邢�͜�i�P�W�N�i1411�j�Ö��@����̊J��Ɖ]���B�i�u���`�v�j

���F

�@���@�c�@���e�@���p

�@�J�@��@���@����

�@�E�E�E

�@�P�O���@�����@�����@�������N�\���\�Z����A�擃����B�������u�[�����@��j�v�ł͉@���͗��_�@�Ƃ���B

�@�@�@�ђˈ��E�s��s�{�m�ł���B

�@�P�P���@���Ɖ@���ԁ@�������u�[�����@��j�v�ł͉@���͚��P�@�Ƃ��邪�u�Ɓv�Ɓu�P�v�͓���ł��낤�B

�@�@�@�ђˈ��E�s��s�{�m�ł���B

�@�E�E�E

�Ȃ��A

���u�[�����@��j�v�ɂ��A�ђˈ��͖������n�Ƃ���邪�A��������������̂Q���̔ђˈ��ɊW����s��s�{�m�̖�����������B

���_�@�����i�������P�O���j

���u�@��j�v�ł́u�K�\���\�Z����A�ђˁv�Ƃ���B�擃������A�K�Ƃ͐������h�K�N�ł���B�A���u�s�j�v�ł͉@���𓌌��@�Ƃ���B

�~�P�@���ԁi�������P�P���j

�����Ɖ@�E���P�@�͓���ł��낤�B�u�@��j�v�ł́u���ی��N�W���Q�X����A�ʑ����v�Ƃ���B

�����Α���

���@�ܕS�������{���F140����

�@�@�@���ʁF�얳���@���F��ܕS������Ӗ������@�i�����e�̊��p��͏ȗ��j

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@�i�ԉ��j

�@�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�����ꖜ��甪�S�l�\�O���@�i���u�s�j�v�ł͐��ʂɂ���Ƃ��邪�A���ʂɂ���j

�@�@�@�@���ʁF����u��断�T�ܕS�����A

�@�@�@�@�@���ʁF�@�@�@��������Z�S�O�\����

�@�@�@�@�@�@�i�����j�㎵�S�N�����m�E�E�E�i�������������j�E�E�E�L�闬�z��@�ێ����i���Ȉ�Z�����c�@�@��1777�N

�@�@�@�@�@�@�@�@����̒����̖��͖��m�F�ł��邪�A�����炭�w�ʂ̖��ł��낤�B

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@�ђ˖����������@�@�@�@�@�ђ˖������{��

�@���@�ܕS�������{���@�@�@�@�@���@�ܕS�������{������

�@���������擃�F���̂悤�ɂS����Ԃ��A

�����������

�@�@���[�擃�F���Ǖs�\�A���̉E�́h�\�������擃�h�F�ђˈ��W�ҁE�s��s�{�m�ƍ��������Ɍf�ځ�

�@�@����ɉE�́h�����O�E��N�̔N�I�A�E�E�E�E�哿�A�����Ȃǁh���ǂ߂�A�m���̕擃�ł��낤������ȊO�͔��Ǖs�\�B

�@�@�E�[�擃�F���͌�������

�@�̂S��ł���B

�@�������P�O���擃���F���@�@�c���\��������/�����������i�h�K�j��1711�N/�\���\�Z��

�������ђˈ���

�@���ݏꏊ�F�T�ˈܓx�E�o�x�F35.72955072134051, 140.55742630949754�@�t�߂ɂ���B

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@�ђˈ��̐Ղ͌��݂ł͂͂����肵�Ȃ��B

�����Ǝ��e�̕�n�Ɉ��Ղ炵�����̂�����B

���e�͓��@�@������i�p���j�����ɂ���A��n�ƂȂ��Ă��邪�A�R���ɂ���A�u�����@��v�ŕߔ����ꂽ�����������܂��Ă��������q�̉ƂƂ��߂����A�R������ƌ���E�������ɒʂ���B���̎������M���ł��������Ƃ���ʒu����l���Ă�����ɂ������\�����������f��͂ł��Ȃ��B

�@�����s��s���ł͔ђˈ��E�����V�c���𒆐S�ɕs��s�{�̐M���s���Ă����B

���o������āA�j���͖w�Ǔ`���Ȃ����A�����̃X��s�{�h�̉ߋ�������A�ђˑ��i250���j�A�g�c���i60���j�A�R��E���v�R�E�����̍��v�i90���j�قǂ̓��M�����݂������\�@��犰���@����}����܂łT�O���ɋ߂��@�������������Ƃ��m����B

���\�@��̖@��ҁF

���̈�l�Ƃ���

�@�����@���R����������B

�@�@���䓇�i�}�}�j���߁A�ђ˖������A�ђː��܂�A�U�Q��

�@�@�u�[�����@��j�v�ł�

�@�@�@�u���\14.10.21��A���\�@��A�O����߁A���q�������o���A�ђˑ��v�Ƃ���B

�@�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�ł�

�@�@�@�u�O����߁A���\14.10.21��A���q�������o���A�⑺�ɉB���A�@��̎��|����グ��A�ʑ����܂�A�ђː��܂�Ƃ������v

�@�@�u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�v�ł�

�@�@�@�u���\�S�N�V���T���@�����@���R��\�m����������S����i�ߋ����j�v�A

�@�@�@�u���\�P�S�N�P�O���Q�P���@�����@���R�v�A���q���c���������o���A�����ʑ����i�ђˑ��j�̐���A�O����m�v�Ƃ���B

���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA���a�T�Q�N�@���

�@���ђˈ��ɂ��āA���̂悤�ȋL�ڂ�����B

�ђˈ��F�����s���A�������n

�@���s�@����i�������P�X���j�F����11.11.15��A�ђˑ��B���i�Q��15���j�B

�@�M���@���\�F18����A�ђˁB

�@�P���@���ӁF���9.3.18��A�ђˉB���B

�@�ÐM�@��痁F���i3.11.27��A�ђˍr�k���B���B

�@��lj@�����i�������Q�V���j�F���11.2.28��A�ђ˖������Q�V���B

�@�~�P�@���ԁi�������P�P���j�F���ی��N�W���Q�X����A�ʑ����B�u�s�j�v�ł͉~�Ɖ@�B

�@�P�q�@�����F�S���P�Q����A�ђˁB

�@�{���@���F�F����4.10.11��A�]�ˉ��J�B

�@���s�@���E�i�������@���������͔ђˎ�����j�F9.9��A�ђ˒������B

�@�M�h�@���h�F���M�h�@�Ƃ͕s���A�M�É@���h�͖��a��.9.28��A�ђˑ��Ƃ���B

�@�{�@�@�����F����5.11.1��A�ђˉB���B

�@�����@�����F����2.10.1��A�ђˁB

�@�@���v�F12.1��A�ђ˓���B

�@�{���@�����F11.1��A�ђˏ����B

�@�{�s�@���s�F12.4��A�ђˑ��B

�@����@�����F��i3.1.3��A�ђˉ���B

�@���_�@�����i�������P�O���j�@�������N�\���\�Z����A�擃����B�������u�����s��s�j�v�ł͉@���͓����@�Ƃ���B

�@�~���@����F21��A�ђˁB

�@�K���@���ӁF���ʉ@�A���9.3.18��A���Ñ��B

�@�{���@��ꟁi�������Q�R���j�A�ђˑ������a�̗��s�ō��f���Ă������A��a�҂������A������a�C�Ŏ₵���Ɠ`������B���ɏ��Ȃ��B

�@�����@�����i�������Q�U���j�A�u�ђˌ���B����v�ɉ����@�����擃������B�Q�Ƃ���B

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@�����͌����������ւ��A����������ւ��A����E�����������₻�̋t�����ւ��A�������邱�Ƃ��\�ȗ��n�̂悤�Ɍ�����B���̈Ӗ��ň����\����ɑ��������ꏊ�Ǝv����B�u�����s��s�j�v�ł́u������ƌ���E�������ɒʂ���v�ƕ\�����Ă���B

�@�����ђˈ��ՂP�@�@�@�@�@�����ђˈ��ՂQ�@�@�@�@�@�����ђˈ��ՂR�@�@�@�@�@�����ђˈ��ՂS

�@�����ђˈ��ՂT�F���۔N���Ȃǂ̌Â��擃���_�݁E�U�݂��邪�A���l�̕擃�ł���A�m���̂��̂͂Ȃ��Ǝv����B

�������ђˎ����t�㋤����n

�@������n�ł��邪�A��n�����������̂ł��낤���A���X�r��Ă���B

�����A�u�s�j�v�ɋL�ڂ���Ă����^�̑�ړ��͛������Ă���B

�@���ݏꏊ�F�ܓx�E�o�x�F35.73346530069348,

140.55840588118016

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

[�ђˎ����t�㋤����n]

��ړ��F�}�t���A����169����

�@�@���ʁF���������ꓯ���V

�@�@�\�ʁF���@�@�����ꖜ�O�畔���A

�@�@���ʁF�V�a�O�Nᡈ�Z���\�O���@�@�@�@�@�@�@��1683�N

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�˒m�쎁�k�F�u�s��s�{�h�M�_���̕擃�����������A��n�����̂��߁A���̕擃�͕s���B

�@���̕擃�̉E���ʂɐn���ō�����悤�ȐՂ��������B�v

�@�������ꖜ�O�畔���A��ړ�

�@�������ꖜ�O�畔���A��ړ��\�ʖ��@�@�@�@�@�������ꖜ�O�畔���A��ړ��E�����F�V�a�O�N�̔N�I

�@���t���n�E�擃�ȂǂP�@�@�@�@�@���t���n�E�擃�ȂǂQ�F���́u�얳���@�@�،o�@�{���@��ꟊo�ʁv�ł��邪�A�{���@��Ꟃ͕s���B

�@���t���n�E�擃�ȂǂR�@�@�@�@�@���t���n�E�擃�ȂǂS

2024/02/24�lj��F

�@��L�̈˒m�쎁�k�G�u�s��s�{�h�M�_���̕擃�v�Ƃ́A���̂悤�ȕ擃�Ƃ̂�������B

�@�u�w�����s��s�j

�����x�i��204�E��i�j�Ɍf�ڂ̎ʐ^�́A�s��s�{�h�́w�ߋ����x�ɋL�ڂ��ꂽ�A�M�҂̖@�����́E���쎁�������A�����w�ߋ����x�̎c���Ă����������̂��̂Əƍ����āA�M�҂��m�肵�����̂ł���B���̕悪�ђˎ����t�㋤����n�ɂ���A���ŏ�����ꂽ�Ղ�����A������B�e���Čf�ڂ������̂ł���B

�Ƃ��낪�A���̕擃���������A��n�̉��C���Ŗ�����Ƃ��Ĉڂ���Ă��܂����̂͂Ȃ����Ǝv���B�v�@�ƁB

�@�܂�A

�@��ʁA�كy�[�W�̌f�ڂ������L�̋L���́A��L�E�˒m�쎁�̂������ɊY������擃�ł���Ɣ�������B

��ʌf�ڋL���G

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@�u���\�@��v�̍��ip.204)�Ɂu�s��s�{�h�m�̉B����v�Ƃ��āu�����@�����v�̕擃�̎ʐ^�f�ڂ�����B

�������A�ʐ^�̌f�ڂ݂̂ŁA���̑��̐����͂Ȃ��B

�@�����@�����ɂ��ẮA�u�[�����@��j�v�ł́u����5.12.11��A�ђˑ����������T�N�i1740�j���v�Ƃ�����A���̑��̏��͂Ȃ��B

���₵���N�I������A���\�@��ɊW�����m���Ǝv����B

�@�����@�����擃�F���ݏ��݂��s���́u�����t�㋤����n�v�ɂ������擃�ł���B

�������ђ˂̔p��

�@�F�������E�������E������E������

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

��������

������1318�Ԓn�ɕ�n������A���̕t�߂ɂ������Ǝv����B

�����R�ƍ����A�]�ˏ����̑n���Ɛ��肳���B�ђˌ��������B

�����V�N�i1824�j�ЏĎ��A�V�ۂS�N�i1833�j�Č��A�����P�O�N�������ɍ����B

���

�@�i�ȗ��j

�Α���

��ڕ�⸈F����282�����A�N�I�͂Ȃ��B

�@�u�쐳�@���z�t�C�v�ƍ�������B

���@�l�S�\�������F���R�A130����

�@�@�@�@����u������畔�@�@���ۏ\�Z�h��\���\�O���@�@�@�@��1731�N

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E��

�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�c�@���@���F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E��

�@�@�@�@��j�l�S�\�����Җ�

��ړ��F���R�A130����

�@�@�@�@�@�@�@�����\���@�@�b���@����哿

�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���ݕ����A

�@�@�@�@�@�@�@���ۓ�\���K�N�㌎��\����@�@�@�@�@��1735�N

��������

���É�1158�Ԓn�ɕ�n������A���̕t�߂ɂ������Ǝv����B

�����R�ƍ����A�ђˌ��������B�p���ɂȂ��������͕s���B

�����āA�����̋S�q��_���͋v�����@���e��l�̊J��Ɖ]���A�������ɂ��肵���A�������n���̐܁A�J���Ƃ����B

�����Q�N�̉Ђœ����ƂƂ��ɏĎ�����B�u�������ߋ����v

���

�@�J��@���@���P

�@�@�i�ȗ��j

�和���c��B

�@�V�ۏ\�l�N�i1843�j�̔N�I�A�����P�S�������i�ԉ��j�A�얳���@�@�،o�@�������A���h�a���@�ƍ����B

�������

������833�Ԓn���߂ɂ������Ɛ��肳���B

��{�R�ƍ����A�ђˌ��������B�ׂɑ�{�_�Ђ�����B�i��{�_�Ђ͌������Ƃ��]���B�u�˒m�쎁�v�j

���Ղ͔��ƕ�n�B

�@����n�͔ђˈ��Ր��肳���B�ђˈ��k�������ɑ�{�_�Ђ�����B

���������F�p���i�ђˌ���B����E�����@�����擃�j

������807�Ԓn�t�߂ɂ������Ǝv����B

�@�����ݏꏊ�F�T�ˈܓx�E�o�x�F35.7288481710778,

140.5585033017178�@�Ɛ��肷��B

�J�n�͕s���ł��邪�A�]�ˏ����̊J�n�Ǝv����B�ђˌ��������B

�p���ɂȂ��������͕s���B����͔��ƕ�n�B

[�������Ձ@��n]

�J�R���F���^�A65�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����܍b�\�V�@�@�@�@�@�@�@�@��1464�N

�@�@���ʁF�J�R�@���c�@���T���l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌎�\����

���̑��R��̑�ړ�����B

���̓��A�Q��͕s��s�{�h�m���Ɋւ�����̂ł���B

2023/02/24�lj��F

���������s��s�˒m�쎁�@���玟�̂�������B

�@�u�����s��s�j�v�̒������Ղł����J�R���́A�����̐Γ��̉E���ɂ�����̂Ǝv����B

�@�܂��u�s�j�v�ł����u�Q��̕s��s�{�h�m���̕�v�́A���̓����Ƃ����P���Ǝv���B

�ȏォ��A

�p��������n�͉��ɋL�ڂ���u�ђˌ���B����v�������n�ł���A�����ɂ͏�f�́u�J�R���v�A���f�́u�B����i�����@�����j�v�A�y�э����݂͕s���m�ł͂��邪�u�s��s�{�h�m����P��v������ƕ�����B

�@���ђˌ���B����F�����@�����i�~���@�����j�擃�A�ݔp��������n

�����@�����i�~���@�����j�ɂ��ẮA�͂��Ɏ��̏����B

���u�[�����@��j�v��.290�@�ł�

�u�~���@�����@����2.1.21��A�ђˑ��A�ђ˖������v�Ƃ���B

�@���Ȃ��A�ђ˖������͔ђ˖������Ɠ���i�˒m�쎁�j

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@p.209�@�ł�

�u�ђˑ��ɂ́A���鎞�u�a���͂͂��_�����ꂵ��ł������A�s��s�{�m��������ڂ�������ƍ��������Ƃ����`�����c���Ă���B���������a�C�����̋F�����M�̊�Ղł������̂����m��Ȃ��B�v

2024/03/08�lj��F

���u�x���T�K��214�@�u�a�ގU�@�ђ˂�����v�˒m����A2024.03�@���

�@�x���s���ł͉u�a���s��`����ËL�^�͎c���Ă��Ȃ����A�B��u�u�a���瑺���~�����m���������v�̂Ƃ̌��`��ђ˂ŕ��������Ƃ�����B

���a�T�O�N��A�s���̊e���œ��얋�{�ɋ��Ƃ��ꂽ�u���@�@�s��s�{�h�v�̗��j���������Ƃ����邪�A���̎��ђˎ�����̕�n�i�p�������̕�n�j�ɂ����ړ������̑m���̊W�������̂ƕ����B

�@���̑m���̑�ړ��͍�����78�����ŁA���ʂɁu�얳���@�@�،o�@���������v�ƍ��ށB���ۂP�R�N�i1725�j�̌����ł���B

���̍��ђˑ��ʼnu�a�����s��������@�،o���u���ݎO��ܕS���v�����u�ގU�v���F�����̂ł��낤���B

�����́u�s��s�{�m�v�̖���ɂ��A�ђ˖������i�������j�Q�U���ŁA�ђˑ��𒆐S�ɕs��s�{�m�Ƃ��ĐM�����������m�ł���A�����Q�N�i1749�j�ɐ�������B�x���s���ł͔ђˈ�������V�c���𒆐S�ɖ}��200�N�ԁA�s��s�{�M����������400�l�߂��_����50�l�قǂ̕s��m�̊������m�F����Ă���B

�@��ې[���̂́A�����̑�ړ��ɂ͉ԂƁA���߂ł�2023�N�t�ފ݁u�e�A�^�X�c�v�A���N�H�ފ݁u����v�W���̐l�X�̑����k���������A���݂������ւ̓Ă��M���������Ă�����i�ł���B

�@�i�{�e�ł́A�����͖������Q�P���Ƃ��邪�A����͍Z���i�K�łQ�U���ւ̒����������Ȃ������Ƃ����悤�Ȏ���Ǝv����B�j

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

��q�̂悤�ɁA���̕�n�͔p�������̕�n�ł���B

�@�����@�����擃�̖�

�@�@�@�@�@�@�@����S�����ݎO��ܕS��

�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�����E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�ێ����ۏ\�O��\���

�@�����@�����擃

�@�����擃���E�̕擃�P�F�����������擃�A�������ĉE���u�J�R���v�ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�R���͋͂��Ɂu���v�̂P�����̂ݓǂ߂邪�A��͑S�����ǂł��Ȃ��B

�@�����擃���E�̕擃�Q�F�������ĉE�[�������擃�@�@�@�@�@�����擃���E�̕擃�R�F�������č��[�������擃

�����������E�����V�c--------------------

��������

���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���i�T�v�j

�@�������𒆐S�Ƃ����W���Ƌ����V�c�̂Q�c�̏W������Ȃ�B�_�������́A��{�I�ɋߐ���ʂ��s��s�{�h�̐M��������т��B

�@�吳�P�O�N�́u����S�j�v�ł́A�u�F�ؔ��l�Ƃ����l�������āA�ނ͈��[�������̉Ɛb�ł��������A�c���P�R�N�i1608�j�����V�c���J���v�Ɠ`������Ƃ����B�c�����N�i1648�j�̕s��s�{�h���[�̙֑ɗ��{���Ɂu���l�����v�Ƃ���A���l�͎��݂��邱�Ƃ͕������Ă���B

�����F�؎��͑�X���s��s�{�@��̔M�S�ȐM�҂ł������B

�@���Ђ͓��@�@���厛�Ɩ��i�p���E�ʒu�s�ځj�A����͎O�А_�Ёi���c�͖��厛�j�ł���B

�����͑S�ē��@�@�ň��i�S�N�i1775�j�u�\�O���u���v�œ��@�ܕS�������{������������B

�����V�c�ł͏�������s��s�{�h�̐M������ŁA���̑��݂��m����B

���̐Ւn�ƌ����鏊�Ɋ����R�N�i1791�j�̓����S�T�O�������{���E���N����@���{���Ȃǂ�����B

2024/01/30�lj��F

���u�����s��s�j�@�㊪�v���a�T�V�N�@p.192�`�@���

���R�@�،o��

�@�����A���݂̑��Ò��E�����s��s�̔э��S��E�g�c�Ȃǂ͐�c���ƌĂ�A��{�I�ɐ�t���̐��͉��ɂ������B

�����āA��k�����ɂ͉�������t������ō����͎҂Ƃ��ČN�Ղ���B���̂悤�ȏ��ŁA���R�͈���Ƃ̌������т��ɂ���c�s�ɂ��̋������g�傷��B

�@���@�̑�h�z�ł������x�؏�E�i����j���J�R����������{�@�؎��ƌ���p�����������������R�ɊJ�R�����{�����̓��ꎛ�ƂȂ萬�������̂����R�@�،o���ł���B�����ē�k�����ɑ�������̗P�q��s�@���S�����R�O���ƂȂ�ɋy��œ��@���c�͍L�͂Ȕ��W������B

�@�����R�N�i1331�j�ȍ~�A����͐�c�s���̌�������ɓ��E���������v�R���E���R���O�J���Ȃǂ̓��E�E�Ɠc���𒆎R�Ɋ�i���Ă����B

�ȏ�̂悤�Ȕw�i�̒��ŁA�������͐�t���ꑰ�̋������ɂ���Ďx�z����Ă����B

�����@��

�@���i�W�N�i1271�j�́u�]�d�y��@��v�ɂ́A���@�̗L�͐M�k�Ƃ��đ��c�斾�E�]�J�����i���M�j�ƕ��ы����@���̂Ȃ��������Ă���B�@������c���������̏o�g�ƍl�����A�@���͑]�J���M�̒�A�������̑�{�̕��c�Ƃ����B

���Z�������i��É@�����o�ˁj

2023/10/24�lj��F

��ʑ��ɐڂ���ʒu�ɂ���B�i�˂̂���k���̓��������Ƌʑ��̋��ł���B�j

���u�������l�B�v���c�q�F�E�ԓc��d�A���a�R�U�N�ip.31�j�@���

�����͓����̎��ȐȂƂ��Đg�r�Θ_�Ő��_���킷�B���ۂP�V�N�i1732�j�P�Q���~���@���W�������̘Z�����o�o�˂̕\�����Ă�B�i�u�䏑栚g�����v�����j

2023/11/20�lj��F

�u�x���T�K�@���P�T�O�v�@���

�@�u�Z�����ˁv�͌Õ��Ƃ����B�����V�c�͕s��s�{�h�̐M���_�ł���A�����V�c���Ղ�����A���݂P�O�]��̕�����c�𗯂߂�

�]�ˌ���ɂ͑m���̕��y���ɉB���A�����ɂȂ�s��s�{�h���ċ����ꂽ��A����@��o���A���Ē������Ƃ����B

�Z�����̋I�v�������̎��J��ꂽ�Ƃ����B

�@�@�@���@�����V�c���Ղ͂������Ɍf�ڂ���B

2023/10/19�B�e�F

�@�����Z�����˂P�@�@�@�@�@�����Z�����˂Q�@�@�@�@�@�Z�����˕Q���@�@�@�@�@�Z��������

�@���@550�����E�Z������

�����������V�c���ՁE��n

���u�x���T�K���V�U�@�M�̑��Ձ@����������v�x���s�@���

�@�@�i���̒T�K�L�ɂ͏������Ȃ����A�����炭�������s��s�i���E�x���s�j�˒m�쎁�̒��Ǝv����B�j

�@���q�����A�����ɂ��|�����I�����鍠�ȍ~�ɁA�����E���v�R�E�Ўq�E��x�E�э��Ȃǂ̎��@�����R�̉e�����œ��@�@�ɓ]�@����B

���̂��������ƂȂ����̂́A���̒n�̌ꑰ�E�������ŁA�����@���͓��@�̒�q�ƂȂ�A�ꑰ���M�k�ƂȂ�B

�@�����V�c�͋������厛��O�ЎЂ�����{������k���ɂ���A�����Ɂu�F�ؐ��v������A�c���P�R�N�i1608�j�F�ؔ��l���W�����J�����Ƃ����`��������A���l�Ȃ�l���͌c�����N�i1648�j�̋L�^�Ŋm�F�ł���Ƃ����B

�@���̌�A���̒n�̓��@�@�͒�������ߐ��ɂ����ĘA�ȂƂ��̏��������������A���͐ڎ�I�X���ɌX���g��������R�̉���]�˖��{���͂̏@������ɍR���邱�ƂɂȂ�B���̐M�ԓx�͖��{���炷��u���V����˕s���ȏ@�h�v�Ƃ���A���ɂ͂��̒n�Ȃǂ̓��@�@�͕s��s�{�h�Ƃ��ċ��ƂȂ�A�n���ɐ��肻�̐M�𑱂��Ă������Ƃ�]�V�Ȃ������B����ɑ����{���͂��h�i�g���j�̎��@�͌������E�������e����������B

�@���̒n�ł́A���Ɋ����U�N�i1794�j��V�ۂX�N�i1838�j�ɂ͑����̑m������M�i�M�k�E�_���j���ߔ��E���S�E�撲�E����E�f�߂��A�r�������͍��⎀�E�쎀�Ȃǂ̋]���҂��o���A�m���̓��Ō�܂ŐM��]���Ȃ������҂͈ɓ������ɗ��߂ƂȂ�B���߂ƂȂ����҂́A���̐��͊m��͂��Ă��Ȃ����A�֓��i�]�ˁE�����E�㑍�Ȃǁj�łW�O�]�����z����Ɖ]���B

�@���Ƃ����@������Œn���ɐ��炴��Ȃ������s��s�{�h�͂��̋��_�Ƃ��ĎR���⋭�M�ғ@�ȂǂɁu���v��݂������𑱂��A�m���E�M�k�̕擃�͂Ǔy���ɉB������Ȃ������B

�@�����{�����猩�āA�����V�c�ɓ����O�̎R���ɁA���݂P�T��̕擃�����Ԉ�s������B�����擃�͖����i�����X�N�s��s�{�h���������j�ɂȂ�A�y������@��o�������̂Ƃ����B

�@�����̏܂����̈�s�̗��n�Ȃǂ���A�u�����V�c���v�͂��̕t�߂ɑ��݂������̂ƍl������B

�ł���Ȃ�A�܂��ɁA���̏ꏊ�́u�n��̐l�����́w�M�̑��Ձx��`������̂Ȃ̂ł���B

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@p.397�@���

�@�����V�c�ƌF�؎�

�u����S���v�吳�P�O�N�̐l�����ɌF�ؔ��l���ڂ�����B

����ɂ��A���[�������̉Ɛb�Ƃ��ČF�ؔ��l�̖����������A�c���P�R�N�i1608�j�ɋ����V�c���J�������Ƃ����`�������Ƃ����B

�c�����N�i1648�j�U���Q�R���̕s��s�{�h�m���[�̙�䶗��{���Ɂu���l�����v�Ƃ���A�F�ؔ��l�����݂��邱�Ƃ������B�F�؎��͍]�ˊ���ʂ��A�s��s�{�h�̔M�S�ȐM�҂ł������B

���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA���a�T�Q�N�@p.162�@���

�@���\�@��ȍ~�E���������܂ł̈��Ɩ@���̏��o��������A�����V�c���ɂ��Ă͎��̂悤�ł���B�B

�@�����̓��̋����V�c���̖@���͎��̂悤�ɏ����o�����B

�����V�c���F�~���@���W�A�{���@�����A�ÏƉ@�����A�����@���D

�@���~���@���W�F�O�V���蚢���@���W

�@���{���@�����F�O�T�{���@����

�@���ÏƉ@�����F

�@�@�u�[�����@��j�v�ł͕��3.8.18��A�����V�c

�@�������@���D�F�O�S�����@�����̉\�������邪�A�m��͂ł��Ȃ��B

�@�@�u�[�����@��j�v�ł́u��7.3��A���@�V�c�i�}�}�j�S���v�Ƃ���B

���u�x���T�K���P�Q�O�@���v�R������@�B����v�������s��s�E�˒m����@���

�@���v�R�̋�����n�̖؉��ƕ�n�Ɏ�暉@���_�i������120�����j�̋t�C��������B

�@�@���_�͓��̐��܂�ŁA���߂ƂȂ�O�N�ɋt�C�������āA�ߔ������Q�����O�ɉ������V�c���ł̊������m����B

2023/11/30�B�e�F

���������V�c����

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@�����V�c���Ոʒu�}�@�@�@�@�@�����V�c���Ռ����FGoogleMap����]�ځA�F�؉Ɠ@��߂��猩�グ

�@�ܓx�E�o�x�F35.75825352180285, 140.5094611199612

�@

�@���������V�c����

�@�����V�c���Օ擃�F��}�g��}�@�@�@�@�@�����V�c���Օ擃�Q�@�@�@�@�@�����V�c���Օ擃�R

�@�����V�c�F�؉��F�����V�c���Ղ��猩���낵���F�؉ƏZ��A�F�؉Ƃł͂W���܂ł̕��Ƃ����F�߂Ȃ������Ƃ����B�i�˒m�쎁�k�j

------------

�P�T��̕擃�̊T�v�F�����V�c���Օ擃�E���������F�O�P�`�P�T�̔ԍ��������B

�@�O�P�擃��i�c���j

�@�O�Q�푒�ҕs��

�@�O�R�M���@����/�S���@���P

�@�O�S�����@�����F�u�[�����@��j�v�ł����u�����V�c���@���E�����@���D�v�̉\������B

�@�O�T�{���@�����F�u�[�����@��j�v�ł́u�{���@�����F���i3.8.38��A�����V�c�v�u�����V�c�@���v�Ƃ���B

�@�O�U����@�����@�t

�@�O�V���蚢���@���W�F�擃�͚����@���W�Ɛ��肳���B���W�͓����Z�����������B

�@�O�W�����@������

�@�O�X�푒�ҕs��

�@�P�O�{���@����

�@�P�P����@��铁F�u�[�����@��j�v�ł͋���@���́F���i6�N9��9����A����E���쑺�Ƃ���B

�@�P�Q�����@���ƁF�⑺���̖@���ɓ��Ƃ���������B�u�[�����@��j�v

�@�P�R�푒�ҕs��

�@�P�S��遄���l���F�\�ʂ͎��̂Ƃ���B�@755�@756����

�@�P�T�푒�ҕs��

�@------------

�@�O�P�擃��i�c���j�F��͎����Ă���B

�@�O�Q�푒�ҕs���F�͂��Ɂu���@�v�̂ݓǂ߂邪�A��͑S���ǂ߂Ȃ��B

�@�O�R�M���@����/�S���@���P

�@�O�R�M���@����/�S���@���P�Q�F�i�\�ʁj�����͈ȉ��A�m���ł͂Ȃ��Ǝv����B

�@�@�@�@�@�����E�E�E�E�E�E

�@�@�@���@/�M���@����/�S���@���P

�@�@�@�@�@�����O�M���V�\���@�@�@�@�@�������O�N�́u�M�C�v1820�N

�@�O�S�����@�����F���͎��̂Ƃ���B

�@�@�@���@�@�����@����

�@�O�S�����@���������F�u�[�����@��j�v�ł́u�����V�c���@���Ƃ��đ����@���D�v����������B

�@�@����ɁA�u��7.3��A���@�V�c�i�}�}�j�S���v�Ƃ���B

�@�@���̕擃�̖�������ƁA�@���͑����@�ł��邪�A�����̓��ځi�����j�͑S�����ʂ����Ȃ��̂�����ł��낤�B

�@�@���Ɂu�[�����@��j�v�̂����u�����@�v���u�����@�v�̌�L���邢�́u�\�L�̗h��v�ł���Ƃ���ƁA

�@�@���̕擃�́u���i���j���@���D�v�ł���\�����������A�����́����������Ȃ�����A�푒�҂̊m��͓�����낤�B

�@�O�T�{���@�����F�{���@�����i�ԉ��j�Ƃ���B

�@�@���u�[�����@��j�v�ł́u�{���@�����F���i3.8.38��A�����V�c�v�Ƃ���A�����V�c�@���Ƃ���B

�@�O�U����@�����@�t�F�\�ʂ́u����@����@�����@�t�v�Ƃ���B

�@�O�V���蚢���@���W�F�����͎��̒ʂ�ŁA�擃�͚����@���W�Ɛ��肳���B

�@�O�V���蚢���@���W�F�����̉���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\�Z�E�E�@�@�����ۏ\�Z�N�i�h��j1731�N

�@�@�@�얳���@�@�،o�@�����@�����@�@�@�����͐W�Ɍ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���Z���i�����j

�@�@����̒ʂ�ł���A�����Z�������ʂɂ́u�����@���W��]���V�v�Ƃ���A�����Z���������������m���ł���B

�@�@�@�������@���W�F���ۂP�U�N�R���U����A�����V�c�Z���������A�܂��V�c���@���Ƃ���B�i�u�[�����@��j�v�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�����Z������

�@�O�W�����@�������F�����́u�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�v

�@�O�W�����@�������Q

�@�@�������͓����A���ʂƂ��ǂ߂�A�u�[�����@��j�v�ł́u�����@�����A���\���N�T���Q�X���A�����V�c�v�Ƃ���B

�@�@�@����āA�����@�����擃�̉\���������B���ʂȂǖ����ŗv�m�F�B

�@�O�X�푒�ҕs���F�\�ʂ́u�얳���@�@�،o�v�Ƃ̂ݍ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʂȂǖ��m�F�A�m�F��v���B

�@�P�O�{���@�����F���ʂ͎��̒ʂ�B

�@�@�@�@�@�@�����l�E�E�E�E�@�������l�N�i�b�߁j1714�N

�@�@�@���@�@�{���@�����E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@���S�����E�E�E

�@�P�P����@��铑哿�F���ʂ͎��̒ʂ�B

�@�@�@�@�@�@�@���i�Z�����N�@�@�@�����i�Z�N�i���сj1777�N

�@�@�@���ʁ@����@��铑哿

�@�@�@�@�@�@�@�㌎�㟯����@�@�@�����F�ꂩ�����\�����ƂɎO�����������́B�u�㟯�E�����E�����v

�@�@�@�@�@�@�@�@���u�[�����@��j�v�ł͋���@���́F���i6�N9��9����A����E���쑺�Ƃ���B

�@�@�@�@�ˋ���@��铕擃�́u�������䖭���O��n���T�D�W�j�s��s�{�m����@��铁v�ɂ���B

�@�P�Q�����@���Ƒ哿�F�u���@�@�����@���Ƒ哿�v�ƍ�����B

�@�@�@�@�@�@�⑺���̖@���ɓ��Ƃ���������B�u�@��j�v

�@�P�R�푒�ҕs���F���͎��̒ʂ�

�@�@���ʁu�얳���@�@�،o�v

�@�@�E���ʁu�܁����N/����������/�E�E�i���t�j�E�E�E�E�v�@�@�@�����ܔN�i����j1755

�@�@�����ʁu�����E�E�E�E/�E�E�E�E�E�E�v

�@�P�S��遄���l���F�\�ʂ͎��̂Ƃ���B

�@�P�S��遄���l���E�����F�\�ʂ͎��̒ʂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����N�b�Ё@�@1674�N

�@�@���ʁ@�얳���@�@�،o�@��遄���l�i�j�`�Z���j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌎�\�ܓ�

�@�P�T�푒�ҕs���F���͎��̒ʂ�

�@�@���ʁF�u�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�v

�@�@�����ʁF�w�Ǔǂ߂Ȃ����A�����ѐF�̕ς�����R�s�̍���������B

�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�얳���@�@�،o���E�E�E�E

�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E���z���ׂ��v

�@�@���̑��̖ʂ͖��m�F�B

�����������@�E���ˑ�ړ�

2024/01/05�lj��F

�@���̑�ړ��͕ʖړI��GoogleMap���U�Ă���Ƃ��ɋ��R�����������̂ŁA���ƂȂ��Ă͂ǂ̂悤�ȑ���Ŕ��������̂��͕�����Ȃ��B�i����̍Č����ł��Ȃ��B�j

�@���Ɍf�ڂ���u�@�E���ˑ�ړ��v�̎ʐ^��GoogleMap�ɖ��ߍ��܂�āA���R�����ɂ͑�ړ������݂�����̂Ǝv����B

���ݏꏊ�i�ܓx�o�x�j�F35.74809755069098, 140.51141194286924

�@GoogleMap��ړ��@�@�@�@�@GoogleMap�q��ʐ^

�@�����̎ʐ^�P�������̏���Ȃ��A�ڍׂ͕s���B

2024/01/24�lj��F

���������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�@���A���̏����B

2024�N�O�P���Q�O���A�{��ړ�����������B

�@�����ʁF����Z���q�l���\�O���@�i1756�j

�@�E���ʁF�����R���厛��������@�����i�ԉ��j*

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���@���j

�Ƃ���B

���ʂ͎ʐ^�̒ʂ聃���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�E���ˁ��ƍ��ށB

�Ȃ��A���厛�Q�O���͍��܂ł̗��ł͒m���Ă��Ȃ��������ł���B

�܂��A���a50�N��ɋ����{������V�c�W���ɒʂ���ѓ����J�ʂ��A���̍H���̍ہA�ړ]��]�V�Ȃ�����A���̂��ߔ_���L�ꂪ�ł����ۂɂ����炭���ݒn�Ɉڂ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ̐������q�ׂ���B

�������������厛

���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���

�@�����R�ƍ����B�u��ρv�ɂ͓������N�i1306�j�̑n���A�J�R�����i���R�Q���j�Ƃ���B

���R�@�،o�����B

���݂͎Q�������̍��ɔ�A���O�A���ʂɖ{��������B

���@���ג��ɂ���{���E�ɗ��E�S�q��_���͖����̉ЂŏĎ��A���݂̖{���͖����R�U�N�Č��A���S�P�N���z���ꂽ���́B

�����ɂ͎��̐Γ�������B

�@���@�ܕS�������{���F�R��p���^�E����108�����B

�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@��m�A���ʁF���i�S�N�i1775�j�̔N�I�A��ڈ�畔�@�ܕS�����@�\�O���u��

���Z�E�F�������Ȃǂ���

�@�J�R�@�@����

�@�P�P���@�{�o�@�����@����1.5.20

�@�P�W���@���q�@���Z�@����3.5.20

�@2024/01/24�lj��F

�@�@�����s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�����ɂ��A���܂Œm���Ă��Ȃ������Q�O���������i��q�̍��F�����@�E���ˑ�ړ��@���Q�Ɓj

�@�Q�O���@����@�����@����U�N�i1756�j�����̋����@�E���ˑ�ړ����ʂɋL�ڂ���B

�@�Q�R���@����

�@�R�T���@�C���@���P�@����4.2.10

2023/11/29�B�e�F

���݁A���厛�͌�������O��ǂ����ꏊ�Ɉʒu���邪�A�����J�ʑO�͉��Ɍf�ڂ̎O�Ћ{���疭�厛���o�āA�����˂̘e���āA�э��h�тɎ��郋�[�g���Ó��ł������Ƃ����B�i�������s��s�E�˒m�쎁�k�j

�@���厛������ڐ��F��ڂƋ����R���厛�@�ƍ����B

�@���@���F��ڐ��F��ڂƓ��@���F/�����R/���厛�@�ƍ����B

�@���@�U�T�O�����L�O���F�����c���@���F�Z�S�E�����L�O��@�ƍ����B

�@���厛��R���F�S����ǂł��Ȃ��B

�@2024/02/18�lj��F

�@���u�����s��s�j�@�㊪�v�ɖ��厛��ɂ��Ă̑}�G������̂œ]�ڂ���B

�@�@��L��R��̌������č��[�̔�

�@�@�@���厛�����^��ڔ�Q�P�@�@�@�@�@�����^��ڔ�Q�P�}�G

�@�@��L��R��̒����̔�

�@�@�@���厛�����^��ڔ�Q�Q�@�@�@�@�@�����^��ڔ�Q�Q�}�G

�@�@��L��R��̌������ĉE�[�̔�ɂ͖��̍��Ղ͔F�߂��Ȃ��̂Ŋ�������B

�@�������厛�{��

�@���厛���O���F��f�̂悤�Ɂu�Q�������̍��ɔ�A���O�A���ʂɖ{��������B�v�Ƃ�����A���݂͏��O���Ȃ��́A���O�Ղł��낤�B

�@���@�P����Q���@�@�@�@�@���@��m�T�O�O�������P�@�@�@�@�@���@��m�T�O�O�������Q�@�@�@�@�@�R�T���C���@���P���

�@�c�R��\�Z����������F���ʁF�r���@���������c�R��\�Z���A���ʁF�����Q�P�N�叜�X���T���̔N�I

�@�@�����R�Q�U���Ƃ��邪�A���厛�Q�U�����ǂ����͕s���B

��������������

���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���

�����O�̕�n�Ɂu����R�@���@�O�\�����[��@���v�Q�N�i1863�j�v�ƍ��܂ꂽ���{�肪����̂ŁA���̕t�߂ɑ��݂��B

�A���A�V���T�N�́u���@�{�����v�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��B

�@�������O�̏ꏊ���s���Ŗ����B

�����������O�А_��

���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���

�Ր_�̓A�}�e���X�E�����_�E�t�����_

�����A�萅�ɁA�Γ��āA�q�a�A�{�a������B�萅�͊����P�O�N�̖��A�Γ��U�͕����Q�N�̖��A���c�@�Q�Q�����P��@�ȂǂƂ���B

2023/11/29�B�e�F

�@�����O�А_�Дq�a�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�P�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�Q�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�R

�@�O�А_�Ж{�a�S�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�T�@�@�@�@�@�O�А_�Г��c�_�i����j�F���ۏ\���p�q�N�i1732�j�̔N�I������B

������������ړ��Q

���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���

���̂悤�ȐΓ��ނ�����B

C.�������q���{���F�R��p���^�E����144�����B

�@���ʁF�����c���q�A�@���ʁF���������сi1825�j�\����������

�@���i���ʁF���v�R�@�����@�P�O���̖��A�@���i���ʁF��絁@���c�@�⑺�@�쓇�@�{���@�l�����@�E�l

�@���i���ʁF��x�@�Ўq�@���R�V�c�@�э��@�P�P���̖�

D.���N���{���F�R��p���^�E����235�����B

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�얳���N��F/�����N�i1320�j�M�\/������\���

�@���ʁF�ێ��@�����Ȗ��i1859�j���~�Ō�ܕS�l�\�N/�E�E�E�E�E

�@���i���ʁF�э��`�����̂T�V�����̑������L���B�@�@���i���ʁF����`�@�̑������L���B

E,���@�Z�S�������{���F�R��p���^�E����238�����B

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@���F/�O���T�N�p��/�P�O���P�R��

�@���ʁF��N����ڎ���k�C�Z�S������/�E�E�E/��������K�N�i1855�j�O������/�E�E�E

�@���i���ʁF�э��`����̂P�T���̑������L���B

F.�������{���F�R��p���^�E����227�����B

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�얳������F/�N�i���N�p��/�\�ꌎ�\�O��

�@���ʁF�l�S�\�������A�����ݔN��O�h��V�H��/�ߑ��M�j���u��/��ڍu��

�@���i���ʁF���R�`���т̂T�O�����̑������L���B

���u�x���T�K�@�P�U�W�F����������@���N�̐Γ��v�x���s�A�˒m����@���

�@���N��l�͉������N�����̒n�ɐ��܂ꂽ�Ƃ����B

���N�͘Z�V�m�̈�l�Ƃ��Ċ��A��̓��N�嗬�̌��ƂȂ�B

���N�̖��͊֓��E���s�ɑ����̎��@���J���B�A����q�����͋��s�ɕz�����ʂ����A����ɂ��̒�q�����i��o��m���j�͐����ɑ����̎��@���J���B���̈Ӗ��ł͊�����O�̕s��s�{����{�I�ɂ͂��̓��N�嗬����h������B

�@���l�������̕_���ł����[�����i������䶔����E�l�������_���j�ɂ͎l�������Q���ł�����N���{��������B

�@�����O�y�є����쓌���ɂ͚삵����o��m���𒆐S�Ƃ����ړ������@�����E�c�t���E�H�T�ȂǂɌ�������Ă��邪�A

�@���N�����@�E���N�E�����E��o��m���i�����j�ƃZ�b�g�ł��邢�͒P�ƂŐ������J���Ă���B

�@�@�@���ȏ�̗l���ɂ��ẮA�R�z�����̓��@�@�����E�c�t��/��ڐΓ��̃y�[�W�̎Q�Ƃ���B

�@�@�@�@���̃y�[�W�Ō��������J���iCtrl�L�[�@+�@F�L�[�j�ŁA���N�̌�����Ō�������B

���̓��N�Ɋւ���Γ������x���s�ɂQ���i�����y�ѓ��R�V�c�j����B

�����ɂ͈����U�N�i1859�j���N���T�S�O�N�Ɍ�������A��ɂ͍���S�̂U�O���鑺�������܂��B�����ɂ��铯�����̑��̐Γ��ɂ������悤�ɑ����̑�����������B

����͊e���ɂ́u��ڍu���v������A���̗͂����W���Č������ꂽ���Ƃ������B

�߂��ɂ͒h�Ƃ������Ȃ���������A�����ő�ڍu���s���A�����ōs����э��h�т̔\���Ȃǂ̍u���ł̐��@�̕]�����L�܂�A�e������M�҂��Q�W�������̂Ɛ��������B

�@�Ȃ��A�����̑�ڐΌQ�ɂ͐̋ʊ_�����邪����͏��a�Q�V�N�Ɂu�э��g�ꕔ��ڍu�v�������������Ƃ��和�ɂ���B

�@���R�V�c�ɂ�����N���{���͎R�ђ��ɂ���A���ʂɁu���N��F�v�ƍ��݁A�������N�i1748�j�Ɂu���R�V�c���@�u���j���v�������L�Ƃ���B

�߂��Ɍc�����N�i1648�j�J�R�̌c����������A���Ɠ������h�Ƃ͂Ȃ��������э��h�т��猎�P��قǑm�������Đ��@�����ƋL�^����Ă���B

2023/11/29�B�e�F

�@��f�́u�����s��s�j�v�ŋ�����ꂽ��ړ��iC�AD�AE�AF�j�ȊO�ɂ����̑�ړ��iA�AB�AG�AH�AI�j������B

A.�L��������ړ�

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�L�������@�E/�얳����A��/�얳�ޔ@��/�E�E�E�E�E

�@���v��p���N�i1862�j�E�E�E�̔N�I���ǂݎ���B

B.�@�،o���ݕ���

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���ݕ���/���������㐶�P�|/�ȓ���ٗ����w�b

�@���ʂɂ͊�i�҂̖��O�▾�����ܔN�Z���̔N�I���ǂݎ���B

G.���@��ړ��i�s���j�F�얳���@�@�،o�@���c�������E�E�E�Ƃ��邪�A���Ǖs�\�B

H.�����J�@���S�N��

�@���ʁF�얳���@�@�،o�E�����E�����J�@���S�N�c�]�L�O���@�Ƃ��邪�ꕔ���Ǖs�\�B���@�@�����J�@���S�N�ł���Ȃ�A����͏��a�Q�V�N�ł���B

I.�@�،o���ݕ����i����j

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�ݕ����F�ݕ����͐���A�c�]�̖��͔��ǂł����B

������������ړ��Q

�@����������ړ��Q�P�F�������ĉE����A.�L��������ړ��i�E�[�Ŕ����̂ݎʂ�j�AB.�@�،o���ݕ����AC.�����c���q�AD.���N���{���AE.���@�Z�S�������{�������ԁB

�@����������ړ��Q�Q�F�������ĉE����D.���N���{���AE.���@�Z�S�������{���AF.�������{�������ԁB

�@����������ړ��Q�R�F�������ĉE����F.�������{���AG.���@��ړ��i�s���j�AH.�����J�@���S�N�������ԁB

�@����������ړ��Q�Q�|�P�F��O�Q�c�ڂ���AF.�������{���AE.���@�Z�S�������{���AD.���N���{�������ԁB

�@A.�L��������ړ��P�@�@�@�@�@A.�L��������ړ��Q

�@B.�@�،o���ݕ���

�@C.�����c���q���F�������q�͗l�X�ȐE�l�B�̐M�̑ΏۂɂȂ��Ă���B���̗��R�͕s���Ȃ���A���q�͎��@�����ɒ��͂������Ƃ�A�Ȏڂ��i���邢�͗A���j�������ƂȂǂ����̗R���ł͂Ȃ����Ɖ]����B

�����A�A���ʉ��A�w���t�A�ȕ��t�A�،^���A�A�����A�����A�������A����A��ˉ��A�[�A���A�b�艮�A�H�Ȃǂ��u���q�u�v������Ă��J�肷�邱�Ƃ��e�n�ɂ݂���B

�@D.���N���{���P�@�@�@�@�@�@D.���N���{���Q�@�@�@�@�@�@D.���N���{���R�@�@�@�@�@�@D.���N���{���S

�@E.���@�Z�S�������{���P�@�@�@�@�@E.���@�Z�S�������{���Q�@�@�@�@�@E.���@�Z�S�������{���R

�@F.�������{���P�@�@�@�@�@�@F.�������{���Q�@�@�@�@�@�@F.�������{���R

�@G.���@��ړ��i�s���j

�@H.�����J�@���S�N��

�@I.�@�،o���ݕ����i����j

���������v�R--------------------

���������v�R�O���V��ړ�

�ܓx�o�x�F35.7520638081645,

140.52274255258968�@�ɏ��݂���B

�э�������l�˂Ɠ��S�S�����@�˂̊Ԃ�ʂ錧���P�U���i���������s����j��k�サ�A������l�˂���}��350���قǂ̒n�_�œ��H���ɂ���B���̕t�߂͂P�U���������v�R�Ə����̋��E���ł��邪�A�����͈��v�R�ł���B

�@�Ȃ��A���̑�ړ��́A���x�ƂȂ����̕t�߂𑖍s���������܂ŋC�Â��Ȃ������Ƃ����������s��s�E�˒m�쎁�����R�u�����v�������̂ł���B

2023/11/30�B�e�F

���v�R�O���V��ړ��F

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@��O���V�@�Ƃ���B

�@�@�@�@�@�u��O���V�q�v���邢�́u��O���V���v��������Ȃ����A�u�q�v�������́u���v�͐̃L�Y�̉\���������B

�@���ʁF�O���O���߁i1846�j�E�E�E�E�؉��@�Ɠǂ߂�B���̑��̕������������悤�ł��邪�A���Ղ��č��Ղ���Ȃ��B

��ʓI�ɂ́A�O���V�i�O���V�q�j�́A���V�i���z�j�E���V�i���j�E�����V�i���j�̎O���������B

�@�����͂��̑�ړ��P����ł��邪�A����1��画�f����A�����A���v�R���邢�͂��̎��͂̑��X�́u��ڍu���v���A�O���V�Ɍ܍��L�����F�肵�����̂ł��낤�Ɛ��������B

�@�Ȃ��A�O���V���Ƃ������Ƃł���A���������ŏ��ׁi�������j�y�т��̈ꕔ�̖����Ɂu���a�v�u�a�C�����v�̏��V�Ƃ����J���邪�A���̎O���V���Ƃ����\���͒Ⴍ�A��͂�O���V�i�O���V�q�j�Ƃ��ׂ��ł��낤�B

�@���v�R�O���V��ړ��@�@�@�@�@�O���V��ړ��E�\���@�@�@�@�@�O���V��ړ��E�����F�O���O���߁i1846�j�E�E�E�E�؉��@�Ɠǂ߂�B

���������v�R����

���u�����s��s�j�@�㊪�v���a�T�V�N�@���

�@���v�R���Î��ɂ͂Q�O��߂��肪�������A�j���I�ɂ����@�@�ւ̉��@�����t������B

�`���ł͚��Î��͂��Ƃ��ƈ��v�R���Ƃ����A�^���@���@�ł������Ƃ����B���鎞�A���R�R�����S�����̒n��K��A�����������A�Z�E�o�_�����S��q�ƂȂ�A���@�@�ɉ��߂��Ƃ����B

�@�����̔�Q�ɂ͓��@�@�ɉ��C���ꂽ��Ɍ������ꂽ��ڔ�ɍ������ĂV��̎�q�肪�c��B���̓��̂P��ɂ͍O�����N�i1278�j�̔N�I������A���̂��Ƃ͚��Î��͓��@�@���@�O�A�������@�ł��������Ƃ������B

�@�����R�N�i1331�j��t����ɂ���Ĉ��v�R���̓��E�E�Ɠc�T�i�����R�Ɋ�i���ꂽ���A����͕��c���߂������������̈ӌ��ɉ��������̂ł��낤�B�������̓��@�@�ւ̋A�˂ɂ��A���v�R���͑�ڔ�̌������ꂽ���S�N�i1341�j���ɂ͓��@�@���蒅�������̂ł��낤�B

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

���v�R�ƍ����B���R�@�،o�����B���v�R�������E�������Î����]���B

�Q�����ɔ�Q�A���ʂɔ��f���i�͂�����E�c�t���j�A�E�@�ɏ��O�A���ɖ{��������B

�P�X�����i�ɂ��A���ۍ��ɋq�a�E���O�E�ɗ����V���A�{�����C�������B

���

�J��@��s�@���S�i���R�O���j

�P�T���@��暉@���_�F���\9.11.28��A�V�U�A���\�@��_�Ó����߁A���v�R�ɉB���悠��B

�@�@�����v�R�̉B����ɂ��ẮA�����Ɍf�ځB

�@�����̑��̗��͊���

������

����畔���ّ�ړ��F����92�����F�얳���@�@�،o�@����畔����/�勝�R�N�i1686�j/���v�R���ꌋ�O

���@�ܕS�������{���F����108�����F�얳���@���F/���i�U�N�i1777�j

���@�ܕS�\�������{���F����149�����F�얳���@�@�،o�@�ܕS�\�䉓���@���@���F�@�@���/�����P�R�N�i1830�j

���v�R�@�E���ˑ�ړ��F������ړ��E����124����

�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�E���ˁ@�E�E�E

�@���ʁF�������f�����N�����S��l����������@�E�E�E

�@���ʁF�E�E�E�@���P�O�N�i1760�j�E�E�E

��

�����s��s�w���͑S�ĉ����^��ł���B�܂��{���̔�͎�q��Ɠ얳���@�@�،o�����ޑ�ڔ�̂Q��ނɋ敪�����B

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@���Î��@�E���ˑ�ړ��F������ړ��F��d�ɂ́u�y�{�呺���v�Ƃ���B

���͑�ڔ�ł���B

���݂ɔ�Ƃ͒��������Ŏg��ꂽ���{���ł���A�S���ɕ��z���邪�A���̑����͊֓��n���ɕ��z����Ƃ����B

�����āA���̕��z�n��͊��q���m�̖{�ђn�ł��������Ƃ������A�����̕��m�̐M�Ɉˋ��������̂ƍl������Ƃ������B

�܂��A���̌��������͊��q�����玺�������ɏW�����A��k�����ȍ~�͎p�������B

�@��̎�ނł��邪�A���̕��z�̈�Ǝg�p����ނ̍ގ�����A�傫���͕����^�Ɖ����^�Ƃɕ�������B

�����^�͒����E���Ғn������Y�o�����ΐF�Њ�Ƃ����݂��������ށi�j�ő���ꂽ���̂������B

�����^�Ƃ͎�ɏ헤�}�g�R����Y�o����鍕�_��Њ�̔�������B

�Ȃ��A�u�����s��s�j�@�㊪�vp.894~�ɂ́A���v�R���Î��ɂ����́u�}�G�v�Ȃǂ̌f�ڂ�����̂ŁA�Q�Ƃ���B

���āA�~�Î������ɂ͈ȉ��̔肪����B

�@2024/02/18�lj��F�u�����s��s�j�@�㊪�v���}�G��]�ڂ���B

�@�����^��ڔ�(12)�F81�~80�~�W�A���a�T�N�i1356�j�̔N�I

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@�����^��ڔ�(16)�F99�~49�~9�A�N�I�Ȃ�

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@�����^��ڔ�(8)�F103�~70�~10�A���Q�N�i1339�j�̔N�I�A���E�ɓ얳���@�@�،o�E�E�E�ƍ����B

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@�����^��ڔ�(11)�F94�~92�~11�A�N�i�Q�N�i1343�j�̔N�I�A���E�ɓ얳���@�@�،o�E�E�E�ƍ����B

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@�����^��ڔ�(10)�F92�~79�~6�A���S�N�i1341�j�̔N�I

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@�����^��ڔ�(13)�F76�~94�~12�A�N�����N�i1361�j�̔N�I

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@�����^��ڔ�(18)�F85�~50�~10�i����́A���@�ʂ��炳��ɉ����P/4�����������Ǝv����j�A�N�I�s��

�@�@�@�@���@��@�}�@�G

�@��ڔ�ł́A�ȏ�̑��A�������u�����s��s�j�@�㊪�v�Ɏ��̂U��̑�ڔ�̑}�G��ʐ^���f�ڂ����B

�����^��ڔ�(9)�A(14)�㕔���A(15)�A(17)�㕔���A(19)�\�ʂقڔ����A(20)�E�㕔��1/4�̂ݎc���@�̂U�����B

���̂U��ɊY��������̂����ł���B

�@�c�]�̉����^��ڔ�P�@�@�@�@�@�c�]�̉����^��ڔ�Q

�@2024/02/18�lj��F�u�����s��s�j�@�㊪�v���c�]�̑}�G��]�ڂ���B

�@�@�A���A(20)�ɂ��Ă͓]�ڂ��ȗ�����B

�@�@�����^��ڔ�(�X)�}�G�@�@�@�@�@�����^��ڔ�(14)�}�G�@�@�@�@�@�����^��ڔ�(15)�}�G

�@�@�����^��ڔ�(17)�}�G�@�@�@�@�@�����^��ڔ�(19)�}�G

��q��ɂ��ẮA�u�����s��s�j�@�㊪�v�ɂ͉��̂Q����܂ލ��v�V��̎�q��̑}�G��ʐ^�̌f�ڂ�����B

�@�����^��q��

���Î��Γ���

�@���Î��Γ����F�ȉ��̂T��̐Γ��ނ�����B

�@�A���A�����Ɍf�ڂ̂R��́A�������ǂ���A���ʂȂǂ����m�F�Ȃǂ̗��R�ŁA

�@�Ǘ��l�is_minaga)�̌�F��������\�������邱�Ƃ����f�肵�Ēu���B

�@���@��l��ړ��F�\�ʂ́u�얳���@�@�،o�@�얳���@���F�v�Ǝv������s�m���B

�@���@�ܕS�\�������{���F�{�ʐ^�̐Γ������@�T�T�O�������{���ł���Ƃ͕s�m���ł���B

�@����畔���ّ�ړ��F�\�ʂɁu�얳���@�@�،o�@����畔���فv�ƍ�����Ǝv������s�m���ł���B

�@�c���J��@���S���l�F���ʂ̖����ɂ��Ắu�����s��s�@�㊪�vp.590�ɂ���B�{��͂P�X���E�҉@���i�B

�@�@�܂��A�����E���y�[�W�Ɂu���S���l�l�S�������{���v�i�݁E���v�R������n�j�̖@�ʁE���Ƌ��{���̎ʐ^�̌f�ڂ�����B

�@�@���v�R������n�͕s���A���{���͖����B

�@���@�ܕS�������{���F�قڊm��

�@�ȏ�Ƃ͕ʂɐV�����A���@�V�O�O�������F���a�T�W�N�����@������B

��������

�@���Î������@�@�@�@�@���f���E���O�@�@�@�@�@���Î����f���@�@�@�@�@���Î����O�@�@�@�@�@���Î��{���@�@�@�@�@���Î��ɗ�

���������v�R�B����F

�@�i��暉@���_�E���S�@���B�j

���u�x���T�K���P�Q�O�@���v�R������@�B����v�������s��s�E�˒m����@���

�@�B����Ƃ́A�]�ˎ��㖋�{���犈�����ւ���ꂽ���@�@�s��s�{�h�Ƃ����@�h������A���h�ł͒T���ꍡ�ɓ`���m����M�҂̕�������Ă�ł���B

�@�����Ò��S���אڂ��鋌�����s��s�э��n��E�g�c�n��E�ђ˒n��Ȃǂ⋌�I�����̑�E�╔�E���тȂǂ̑��X�ł�200�N�߂��ɓn��A���̐M���������Ă����B

���v�R�ɂ����̉B���悪����A����͋�����n�̉��܂����؉��Ƃ̕�n�ɂ���B

�P��͎�暉@���_�i������120�����j�̂��̂ł���A���_�͓��̐��܂�ŁA���߂ƂȂ�O�N�ɋt�C�������āA�ߔ������Q�����O�ɉ������V�c���ł̊������m����B

�����P��͐��S�@���B�i������60�����j�̂��̂ł���A���B�͈��v�R���܂�ŁA�O��֗��߂ƂȂ�A���\�S�N�i1691�j�U�O�ɂĎ₷��B����̒m�点���A�����ɕ擃�����Ă����̂Ǝv����B

���u�[�����@��j�v�@���

�@����暉@���_�F���\9.11.28��A���\�@��_�Ó����߁A���J���鎛�o���A���v�R�Z�A�����܂�B

�@�@�Ȃ��A���_�͈��v�R���Î��P�T���Ɖ]���B�i����̈��v�R���Î����Q�Ɓj

�@�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�F

�@�@�@�㑍���J���鎛�E���v�R�����ɋ��Z�A�@��Q�x�A�_�Ó��ł͐��S�@���ׂƓ������œ����B�����@�Ƃ��Ԃ�B

�@�@�@�Ȃ��A���S�@���ׂ͋g�c��˂��Q�ƁB

�@�����S�@���B�F���\4.11.9��A���\�@��O����߁A���v�R���܂�B

�@�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�F

�@�@�@���S�i�M�j�@�@��i��j�F�@���B�A���\�S�N���\�@��Ŕz���A�Z���s��A����֊Џ�����B

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@�u���\�@��v�̍��ip.204)�Ɂu��暉@���_�̖{���v�̌f�ڂ�����̂ŁA�]�ڂ���B

�@�@��暉@���_�̖{���F���\�S�N�i1691�j�Q���A�������F�؏��i���q�偡�����Â��j�E�E�E�i�j���͕s�m��

���t���画�f���āA���\�@��ŕߔ�����钼�O�Ɏ��^���ꂽ�֑ɗ��{���ł��낤�B

2024/02/23�lj��F

�@�����o���Γ����Ɏ�暉@���_�̋��{������B

�@�@���R�j��ʉ@���B�E��暉@���_�Γ�

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@���v�R�B����ʒu�}

�@�ܓx�E�o�x�G35.74753712177687, 140.51914786869898

�@���v�R�؉��ƕ揊�F�������ĉE���玩暉@���_�擃�A���S�@���B�擃�@�@�@�@�@��暉@���_�E���S�@���B�擃

�@��暉@���_�t�C���@�@�@�@�@��暉@���_�t�C���Q�F�w�ǖ����ǂݎ��Ȃ��B�����Ɋւ��鎑���͑S���Ȃ��B

�@�@�]���āA�{����_�Ƃ��鍪���͎������킹�Ă��Ȃ����A�@�{����暉@���_�Ƃ��鍪���́A

�@�@��q�u�u�x���T�K���P�Q�O�@���v�R������@�B����v�Ɏ�暉@���_�E���S�@���B�擃�̎ʐ^���f�ڂ���A

�@�@���̉�����Ŗ{����暉@���_�̕擃�Ɖ������Ă��邱�Ƃł���A���ꂪ�B��̍����ł���B

�@���S�@���B�擃�����F���@�@���S�@���B�o�ʁ@�@�@�@�@���S�@���B�擃�����F���\�l�h��

�@�؉��揊�ɂP���̑�ڔ肪����A�����́u�얳���@�@�،o�@���@���i�F�j�v�Ɠǂ߂邪�A���E�͑S����ǂł��Ȃ��B

�@�؉��ƕ揊���@�@�@�@�@�؉��ƕ揊��Q

���������v�R�̐Α����i���c�_�j

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@���c�_�͎��n�C���̘H�T�ɂ���B�i���n�C���͉~�Î��̂���J�n�̎��Ƃ����j

�}�t���K�A����55�����A���ʂ́u���c�_/���ۏ\��b�Џ\�ꌎ��/�{��@���E��v�ƍ��ށB

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@���v�R�n�C�����c�_�F���c�_�A���ۏ\��E�E�E�̕������ǂ߂�B

����������--------------------

����������������

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�@����R�ƍ����A���R�@�،o�����B

���`�ł́A�Â��͎R�����ł��������A�i�\�N���i1558~70�j���W���J�R���A�������Ƃ����Ƃ����B

�u��ρv�ł͓V���R�N�i1578�j�̑n���Ƃ����B

�u���@���ג��v�ł͋����S�Q�O�A�h�k�Q�V�l�Ƃ���B

�R��O�ɖ和������A�R������Ɛ��ʂɖ{���A���Ɍɗ�������B

�����Α���

��@���F136����

�@�@���ʁF�@�@��ڎ��畔/��ܕS�������

�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@��m�@����R

�@�@���ʁF�@�@���i���Ȉ�i1779�j�@���ȉ���

�@�@�@�@�@�@���Ɏʐ^����B

��ړ��F119����

�@�@���ʁF�@�@�畔�@���ێO�@���V�@�\�O�u���@�@��1743�N

�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�얳���@��m

�@�@���ʁF�@�@���A�@�O���\�O���@�@������

�@�@�@�@�@�@�@����

�J�R���F93����

�@�@���ʁF�@�V���Z���ЎO������

�@�@���ʁF�c�R�J��@�{���@���P���l/����R�������m��������

�@�@���ʁF���������\�O���q�\�����{�@�y�����ޑ��V�@�@�@��1816�N

�@�@�@�@�@�@�@����

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@���@�T�O�O�������i�和�j�@�@�@�@�@�����������R���@�@�@�@�@�����������{���@�@�@�@�@�����������ɗ�

�@�������������擃�F���邢�͂����ɊJ�R���E��ړ�������̂����m��Ȃ��B

�@�P�Q�������@���M�F�c���\�@�����@���M/����/�S��/���ی��N�\���O��

�@�P�U�����R�@���d�F���ۂV�N��@�@�@�@�@�P�V�������@�����F���Q�N��@�@�@�@�@�Q�O�����O�@�����F���P�O�N��

�������э�--------------------

�������э����~��l�ˁi�����_���j

�@�������h�ъJ�u�E�J�c�d�_�@���~���ɂ���

�������э����S���l�S�����@��

��Ȃ��̂ŁA���Ɍf�ڂ́u���n�����v�ő�p����B

2024/02/18�lj��G

�u�����s��s�@�㊪�v���

���S��l�˂ɂ���

�u�V�ҁ@�э������y���v�F

�@�˃n�厚�ђ˂ɍ݃��A�����V�ԓ�k�U�ԁA�ˏ�j��A���A���R�ڂT�����P�ڂT���A���ۓєN�P�O���A�m�ʌ������c�g���Z���A���m�˃n���S��l�S�����@�L�O�˖�E�E�E�i�ȉ����j�E�E�E�E

�u����S�j�v�F

�@���������l�ˍk�ޒ��ɕ�擌���V�ԓ�k�U�ԏ�ɓ��������R�ڂT�����P�ڂT���\���S���l�S�����@�˂Ƒ肵���̗��Ӌy�щ����ɔэ�ᥕ��t�������J�R�]�X���̌����艝���叼�����肵���͞ǂ��苝�ۓєN�P�O���A�m�ʌ��Ȃ���́T����Ƃ���Ȃ�`�֞H�ӑm���ɕS���Ԃ̐��@���ׂ����@���O�߂��ƞH��

�@���uv�́u�A�v�E�u�d�v�َ̈��̂��邢�́u�A��v���Ӗ����銿���ł���Ƃ����B

2023/11/29�B�e�F

�@���S���@�ˌ��n�������@�@�@�@�@���S���l�S�����@���F�Õ��𐮌`�Ƃ���B

�@�S�����@�ːΔ��@�@�@�@�@�S�����@�ːΔ�E�㕔�@�@�@�@�@�S�����@�ːΔ�E����

�@�S�����@�ːΔ�E�����F���ۓсi1717�j�G�~���@�Ƃ���B

�@�S�����@�ːΔ�E�����F�{��B�m�ʌ���O���c�V�@�Ƃ���B

�@�@�{��͉B�҂̒ʌ��ŁA���̐Δ�̌����ŏO���i�l�X�Ȉ����j����Ƃ����ӂł��낤���B

�������э��h�сi�э����j

�@�������э��h�сi�э����j���э��h�я����˂����聄

�������э��@�؎�

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���

�u���`�v�ł͊J�R��Z�V�m�������邢�͓��E�Ƃ���B

�u���@���ג��v�ł͌c���N���ɓ����������J��Ƃ���B�{���͂T�ԂR�ځ~�S�ځA�����X�O�A�h�k�S�W�l�B

�u���@�{�����i���R�@�،o���h�����@���j�v�ł����R�@�،o�����Ƃ���B

���݂͏����i���������݂͑ޓ]�j�ƕ�n������̂݁B�L�^�ł͋q�a�����������A�������ЂŏĎ��B

���F

�@�����@��v�@�����@����R�N�����Q�Q����

�@�@�i�ȉ����j

�����Α���

�����@�T�T�O�������F����103����

�@�@�@�@�@�ܕS�\�������

�@�@�얳���@�@�،o

�@�@�@�@�@���R�@�؎�

�@�@�i���ʁj�{��@�y�h���������㕸���G�\�l���@�ɑ��@�@�@�@�������X�N�i1826�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�J葉@����M���@�@�\�O�{��@�����i�ԉ��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����p���i�T�N�j�����\����@���R�d���q��

���i�㋟�{���F���R�A����130�����@�E�E�E�E�E��������

�@�@�@�@�@�@�@�����i�����������@�@�@�@���ۏ\�l�с@�@�@�@�@�@�����ۂP�S�N�i1729�j

�@�i���ʁj�얳���@�@�،o�@�@����@�@���@���z�i�ԉ��j

�@�@�@�@�@�@�@��X����������@�@�@�@����@���s

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������

2023/11/30�B�e�F

�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B

�@���@�T�T�O�������E�����@�@�@�@�@���@�T�T�O�������E�����A�����͏�Ɍf�ځB

����GoogleMap���]�ڎʐ^

�@�@�؎��Սq��ʐ^�F2024�N�Ƃ���B

�@�@�؎����菬���F�B�e����2017�N5���ƕ\������Ă���B�����炭���͑ޓ]���Ă��鏬���̎ʐ^�ł��낤�B

���ۉȐ����̕�F�ݖ@�؎�

���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@�ł͎��̂悤�ɉ]���B

�@�����͓V���P�W�N�i1590�j���Âɓ]���������̑]�c���ɂ�����A���V���P�X�N�X���W���ɐ����B

�ۉȎ������Â�̂����̂͋͂��P�P�N�ŁA�c���V�N�i1602�j�M�B�����ɓ]����B

���������ÂɏZ�������A�`���̂悤�ɖ@�؎��ɉB�������̂��͕�����Ȃ��B

���̕�͌��\�R�N�i1690�j�э��h�тT�Q������Z��@�����ɂ���čČ�����Ă���B�����ƕۉȎ��Ƃ̊W�͕s���B

�@�@�@�@�������F�@�э��h�����́u�э��h�ї��擃�v�̍��ɋL������B

�@�@�@�@�������̕擃�ʐ^�F���t�@�ޑc�E����

�@�ۉȐ��������擃�P�@�@�@�@�@�ۉȐ��������擃�Q�F�������č����ˉ_�a�@�擃

�@�ۉȐ����擃�E�����F�ˉ_�a�@�@�@�@�@�@�ۉȐ����掺���E�����F�����@�a�@�E�E�E�E�E�����͂������Ɍf�ځB

���u�����蒠�i�P�j�ۉȐ����v�w�̕�v�����ǒ��ׁi�u�����s��̗��j�Ɩ����@��Q���v�����s��s�j�҂���ψ���A���a�T�Q�N�@�����j�@���

�@�@�؎�������n�̈���ɕۉȐ����v�w�̕�肪����B���ł��@�؎��h�Ƃ̐l�X�ɂ���ċ��{����Ă���B

�{�n��ɂ͕ۉȎ��̑��Èڕ��i�V���P�W�N�j�ɂ��A�������ꑰ�Ƌ��ɑ��ÂɈڂ�A�B�����Ƃ��ĉB�����Ƃ��Ė@�؎��ɏZ�݁A�����ŖS���Ȃ�A�����Œh�Ƃ̐l�X�͋��{���c�ݑ����Ă����Ƃ̓`��������B

�@�������A���̓`���𗠕t����j�����R�����A�܂����_������B

�����͎��̒ʂ�ł���B

�@�ډ_�@�a�����F�ۉȐ����@�@�@�@�@�����@�a�����F�ۉȐ�����

���̒ʂ�A���͌��\�R�N�i1690�j�̍Č��ł���B

�������ɂ́u��Č����\�O�M�ߔN�C����u�V�v���邪�A���̍Č������C���Ƃ́A�u�����N���v�i�э������������j�ł́u�t���������C�����Z��@�v�Ƃ���B

�����͔ђ˒h�тT�Q�㉻��A��̋��s������h�_�ɓ]���A�������N�J������B���t�@�ނ��N���B���q�������B

�����������Ƃ���A�э��ݏZ���A�������ĕ����Č������ƍl������Ƃ����B

���āA

�ۉȎ��̒��n�͎��̒ʂ�ł���B�u�����d�C���ƕ��v�Ȃǂɂ��B

���������������r�����������������������V�i�䓿�@�a���q�Őe�ˉ�Ï����ƂƂȂ�j�E�E�E�������e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@���ۉȎ��͐M�Z����S�ۉȂɔ��˂���Ƃ����邪�A��������܂Ŗw�ǎj�����Ȃ��A�����E���r���m���邱�Ƃ͕s���Ɖ]����B

�Ȃ��A�u�����d�C���ƕ��v�ł͐����́u�e�����@�}���@�V���P�X�N�i1591�j�X���U�������@�@���h���v�Ƃ���A���r�́u�e�����@�}�O��@���\�Q�N�i1593�j�W���U�������@�@�����^�v�Ƃ����A����́u�}�O��v�͐��r�ɊY�����A�����́u�}���v���ꗂ�����B

�������u�����d�C���ƕ��v�ł͐����́u�V���P�W�N�i1590�j���ÂɂĈꖜ�������A�c���T�N�i1600�j���Â�]���A�M�Z�����̋��̓ܐ�������v�Ƃ���B

�@�������āA�u�M�Z�j���v�ɂ͉]�X�̋L�ڂ����邪�A�Ӗ��s���ɕt�A�L�ڂ��ȗ��B

�@�ȏ�ԉH���̔��\�_���ɂ��B�i���ԉH���_���Ƃ͕s���A�܂��ȏ�Ƃ͉����܂ł��w���̂����s���j

����ɂ���A�����Ŗ��ƂȂ�̂͐����y�ю������ÂɈꑰ�ƂƂ��ɈڏZ�������ǂ����Ƃ����_�ł��邪�A�i�ԉH���́j���ÈڏZ���m�肵�Ă���B�܂�A�ۉȎ��̑��Èڕ��͓V���P�W�N�H�ł���A�����̎��͓V���P�X�N�H�ł���A�悪�э��i�@�؎��j�ɂ��邱�Ƃ���A�����͍������瑽�ÂɈڏZ���A�Ԃ��Ȃ��������A�����đ��Âɂ�����B���������̖@�؎��ł������ł��낤�Ɛ������Ă���B�܂��������͕�����A�����ւ͋A�炸�A�@�؎��şf�����̂ł��낤�Əq�ׂĂ���B

�@����A�ԉH���͂��̘_���ŁA�����͕S�]�Ŗv�������ƂɂȂ�e�q�S��ő��ÈڏZ�͗L�蓾�Ȃ��Ƃ̔ے�_���q�ׂĂ���B

�@���ԉH���_���Ƃ����̂��s���ł���A�_�|���ǂ�������Ȃ��B

���������ς̖k���ʒj������́u�����E���r�ɂ��Ă͋^��_�������A���m�Ȃ��Ƃ͖w�Ǖ������Ă��Ȃ��A�����E�����̑��ÈڏZ�͎j���I�ɂ͗��t�����邪�A�����E���r�ɂ��Ă͕s���ł���v�Ƃ̘A������B

�@�������̎��͌c���V�N�ŁA�ۉȎ��̍������A�͂��̑O�N�ł���A�ʂ����Đ������͈�l���Â��邢�͖@�؎��Ɏc���Ă����̂ł��낤���B�����A�������@�؎��ɉB�����Ă������邢�͋F�菊�Ƃ��Ă������Ƃ͍l�����邪�A�j���͂Ȃ��B

�܂��A�������@�؎��ɑc�������̕�����ĕ������\�����l�����邪�z���̈���łȂ��B

�����͑��Â��獂���Ɉڂ��ĊԂ��Ȃ��c���U�N�������Ă���B

�@�ԉH���ɂ��ƁA

�u�����E���r�̕�̂��鍂���������i�ՍϏ@���S���h�A�����Ɍf�ځj�̕�n�ɓ������区�P�����������̕���Č������v�A���̕���ɂ́u���\�O�M�ߍ㌎�\�Z���@�@�ӎ���Č��V�v�Ƃ���A����͖@�؎��̐����y�ю��̕����u��Č����\�O�M�ߔN�C����u�V�v�ƈ�v����B

����͋��R�̈�v�ł͂Ȃ��A�����̉�Ï����ˎ�ۉȐ��M�i��ɐ��e�A���V�̑��A�R��ˎ�j�������̐����̕�Ɠ����ɔэ��̐����y�ю��̕���C���ɖ����čČ����������̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���Ă���B

���R�@�؎��Ɋւ��āF

�@�͂��̕�n�Ǝ��@�ՂƂ��̈�p�ɂU�ԁ~�R�Ԕ����炢�̐V�������i�W����j�����邾���ł���B

�u�ߋ����v�ł͓��E�i������j���J�R�Ƃ��A���������J�R�����̒�q�ł���A���E�̌�A�����E���C�E���G�ƕ��������̗�������ނ��A�n�������q�����Ƃ���͔̂��ł͂Ȃ����B

�@�@�؎������Ɂu���N�������̂悤�ȕ����v������A�v��Ɓu�V���N���A�ۉȒe�����̕�ƂȂ�A�ۉȐ����̎������������V��@�؎��ɔ[�߁A�����哰�������������̐M���W�߂�B���������S���Ȃ�A����������_����������B�v�Ƃ���B������������`���̈���łȂ��B

�@���_�I�ɂ����A

�@�����y�ю��̕�͐������@�؎��ɉB�����S���Ȃ����ł͂Ȃ��A�����Ɖ��炩�̊W���o���A��ɕۉȎ��ɉ��̂���������������Ă����Ƃɂ��A������V�Ƃ��킹�ď����̐M�������A���{�����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl������̂łȂ����B

�NjL�F�V�����̔���

�@���ʖ@�؎����㕽�R���ɂ���āA�ۉȎ��Ɩ@�؎��Ɋւ��鎑�������������B

�@���[�͖@�؎��Z�m���A�ۉȎ����ɐ����y�ю��̕悪�y���̕�ɕ���Ă��邱�Ƃ�㉚��ȂǂŎ����A�悪���ɐ����y�ю��̂��̂������������Ƃł���A���̕ԏ������������B�i�A���ԏ��͉Éi�N���̂��̂Ǝv���A�����̕�̗R���ɔ������̂ł͂Ȃ��B�j

�@�ԏ��́w���Â͏����������Ă���A�ۉȂ̏��̂������Ες���Ă���A�����R�����@�͎�X������A������T����������̌��ߎ�͕�����Ȃ��̂�����ł���B

�������@�؎��͂���܂ő債���������Ȃ��A��͂����炭�ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B���n�͂Ԃ��ɒ��ׂ��������̕��������A���ߓ�B

�@�@�؎��ɂ͓x�X�����b�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����ł͂��邪����T����@�؎��ɑ���̂ŁA����܂ł̎p�ō����u���Ăق����B�x�ƁB

�@�@�������́u�����s��̗��j�Ɩ����@��Q���v�ɋL�ڂ���Ă���̂ŁA�K�v����ΎQ�Ƃ���B

��Web�T�C�g�̏����

�����������F

�M�Z�����鉺�Ɍ�������B

�ۉȎ��̕�ł���A���������ɂ͕��c�����̕�A�ۉȐ����A�����̕�肪����B

�ۉȐ����̕�F�@���͌������a�V�֓��勏�m

�ۉȐ����̕�F�@���͑�a�M�����`�勏�m

���y�[�W�u���j�̊X�u�����v�T�K�@�`���c�ƂƕۉȉƂ����Ԍ������`�v�@���]�ځB

�ۉȐ���������i�������j

���̕�́A�u�������Ɛz�K�䗿�l�A�ۉȎ���l�@�v���V�d�e�A�o�ŔN���s���ɂ��A���\�R�M�N�X���i1690�j�ɉ�Ï��ۉȔ��琳�M�̖��ɂ���ē����ɍČ����ꂽ�Ƃ����B

�@�ۉȐ����E�����̕���F�������č��������̕擃

���M�B����

�@���M�B�����͕ۉȎ��̌̒n�ł���A�܂����Â���̈ڕ��n�ł����邪�A���̍����ɂ͐g���Ɏ���@�ؓ����ʂ��A������x�̓��@�@�̋���������ꂽ�y�n�ł���B