|

���@�@���@�@�@�@�@���@�@���@�@��@�@�l

�@���ځ@�@����

�y�P�z������l���{���i��������@�����j

�@�@�y�P�|�P�z�e���̓�����l���{��

�y�Q�z������l���`

�y�R�z������l

�y�S�z������l�g���V����ڐi�M�Z�����j

�y�T�z������l���i�M�Z�ѓc�j

�y�U�z������l�W���@�i��������@�����E���ŏ掛�j

�y�V�z������l�J��@�i�]�˓y�y�X�������j

���y�P�z������l���{���i��������@�����R���j

�����@������l�͔�������̎Y�ł���B

�����э��h�сA�����h�т̔\�����o�āA���a�T�N�i1619�j�r��E��郖�J���R15���i����j�ƂȂ�B

������l�̕s��s�{�`���p�����A�֓��s��s�{�h�̊@�ł������B

���i�V�N�i1630�j�g�r�Θ_�ɂāA�M�Z�ɓނɌ�a���ƂȂ�B

���A���i�W�N�z���ɂĎ₷�B�N�T�W�B

|

|

���u�������l�B�v�ԓc��d�Ғ��A���c�q�F�Z�{�A�������l�⓿������A���a�R�U�N

���u�G�Œm��@�������l�`�L�v�ԓc��d�A�������l�⓿������A���a�R�W�N�@���F

�������l���{���͔������艮��@���������ɂ���B

�i�A���A��L�̗����Ƃ��u���{���v�ł͂Ȃ��u�������l��v�Ƃ���B�j2005/05/04�B�e�F

�@������l���{���P

�@������l���{���Q�F�@��������Ɂu������l���{���v�u�����l��v

�@�@�Ɓu��Ǖs�\�H�ȕ��v�Ƃ�����B

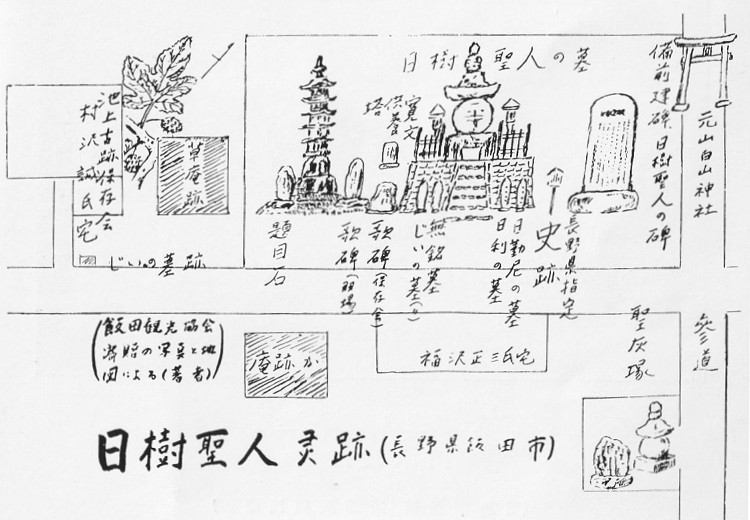

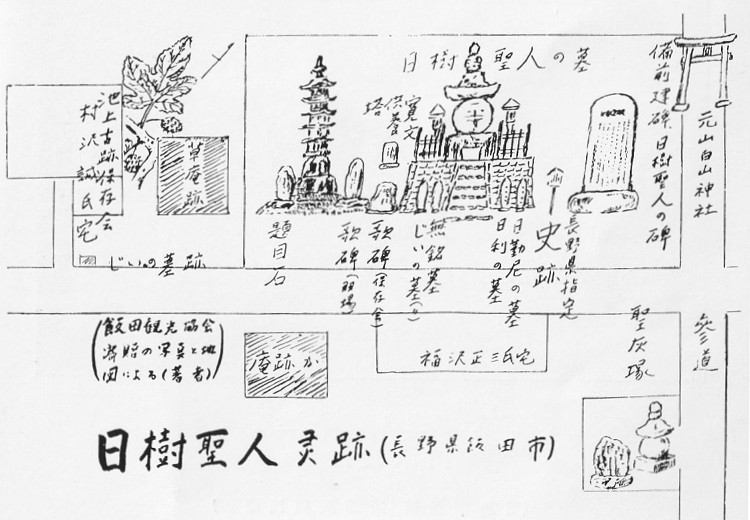

�@������l���{���R�F���}�g��}

�@������l���{���S

�@�@�ԛ���ő����U�ڂP���i��P�D�W�T���j�A�`���͖��D���B

�@�@�@���g�T�ڂR���A��Ή��S�ڂW�������W���B

�@�@����Q�N�i1656�j�A���掛�P�U���@���@�����l���A

�@�@������l��Q�T������{�Ƃ��Č����Ƃ����B

�@�@�@�������F�Γ������V���ߎҖ���Q�N�E�E�E�{�蕧�掛����B�E�E�E

�@�@���a�R�V�N�w�ǖY����Ă����u�揊�v�̐������s����B

�@�@�������l�͒r�������l�̒���q�Ŗ@��������������B

�@�����l���P�F������l���{���E�ɂ���B

�@�@�u���@�@�����J�R�@���@�����@�����V�N�i1667�j�R���Q�V����v

�@�@��������l���{�����̐Δ�͂قƂ�ǔ��ǂł����s���B |

2014/11/23�B�e�F

�@������l���{���T�@�@�@�@�@������l���{���U�@�@�@�@�@������l���{���V

�@�����l���Q

�@������l���{�������F�㕔�Q�����͖��@�Ɖ�ǂ��Ă��镶�������邪�A���̉���

�ˑR�Ƃ��Ĕ��Ǖs�\�B

���y�P�|�P�z�e�n�̓�����l���{��

�P�j�����R�c���ˁi�R�c�B����j

�s��s�{�h�̋��_�ł����������R�c�ɂ͂��˂Ə̂���s��s�{�h��t�̋��{��������A�����ɓ�����l�̖������܂�Ă���B

�@�������R�c���ˁi�R�c�B����j

�Q�j���O�����P��

���O�Ó��ɂ͕s��s�{�h�̋��_�ł������B����������A�Ó��ɖ��P���͍ċ�����邪�A�����ɓ�����l���܂ޕs��s�{�h��t�̖������ދ��{�肪����B

�@�����������P��

�R�j�������z�ᏼ��

�@�����z�ᏼ�������������s�J��暎�����

�S�j�]���s��q�������F��c�撆��6-6-5

������l���{���������R�N�i1663�j�E�����R�R�����������B

���u�V�ҕ������y�L�e�v�ɂ͈ȉ��̂悤�ɋL���Ɖ]���B

�@�u���n�P�i�P���P�Q���B�����{�̕��тɂ���B�@�؏@�A�[�B�����S�����a�������A�o��R�ƍ����B�J�R�z�P�@���U��l�A�J蓂̔N���B�ւ��B���������P�P�N���₷�Ƃ��ւA������Î��ɂ͂��炸�B�{���O��q�a�Ɉ����B�v

���邢�́A���`�ł͐��ۂR�N�i1646�j�V��h���̋��m/�c���������h�z�ƂȂ�n�������Ɠ`����B

�r��{�厛���ł������������N���������a�������ɓ]����Ɖ]���B

�@���u�V�ҕ������y�L�e�v�ɉ]�������{�Ƃ͌����c�_�Ђł���B�����������c�ł��������A�����ېV�̐_�������̏��u�ŕ��������c�_�ЂƉ����A�������F���͒������ɑJ���Ɖ]���B

�ؑ��������F���͓ߐ{�^���{���Ƃ����A���a�Q�O�N�����{�͐�ЂŏĎ�������A�������ɑJ���������F���͏Ď���Ƃ��B���a�Q�W�N�q�a���Č�����A�������F���͒�������蕜������B

�@���r��{�厛�P�T��������l���{��

�����O�\�O����ɋߍ݂̐M�k�ɂ���Č����Ɩ����ɋL���Ɖ]���B

�@�����@���l����

�ؑ���ؑ���A�ʐF�A�ʊ�A�����R�U�D�V�����B

����������ł́A�������N�i1661�j�������̑c�t���Ƃ��āA���{���ljE�q��ƕ���̐l�X�ɂ��A����F�E�q�傪�{��ƂȂ葢�������Ɖ]���B

�J��́A���@�@���i�����s��j�\����������l�ł���B

�@��������l�͊����T�N�i1665�j�s��s�{�̋V�ɂ��A�ɗ\�g�c�ɔz������B

�@�@�����̂��̌�ɂ��ẮA�]�ˋ����s�J��暎��������l���ɋL�ڂ���̂ŎQ�Ƃ���B

�@���{���́A�������c�t���Ƃ��đ����������A���������s��s�{�Ƃ��Ēe������A�����炭�͓��h���̂̒������ɑJ���ꂽ���̂Ɛ��肳���B

2022/08/10�lj��F

��������l���{���@�@���n�����@���

�}���k�^�̋��{��

�����R�N�i1663�j�����R�R����������ċߍ݂̐M�k�W�c�ɂ���Č��������B

���߂̌���A�r����Ӂi���Ɏs��q�j�ł͕s��s�{�M�����������݂��Ă������Ƃ�������Y�ł���B

���a�U�N�̎O�S����ɍۂ��A�r��{�厛�P�U���ɕ����B

������Web�T�C�g����F

�@�������������{���P�@�@�@�@�@�������������{���Q

���{���\�ʂɂ͎��ɂ悤�ɍ��ށB

�@�@�@�@�@�@�@�����OᡉK�N

�@�@�@����ړ�畔���A�|

�@�@�@���@�@�،o�@���R��\�ܐ��������l

�@�@�@��O�\�O�Ӊ���V���i�œ��F�Җ�

�@�@�@�@�@�@�@�܌��\���

���{��ɂ͗��R�P�T���Ƃ���B���͕���P�U���Ƃ�����A�{���͗��R�P�T���Ǝv����B

�����A�����R�N���������͂P�T���Ƃ̔F���ł���A�Ȃ�����P�U���Ȃ̂��͂悭������Ȃ��B

���݂�

�u���@�@���@��Ӂv�ł͒r��{�厛�������̂悤�ɋL���B

�i�u�������l�B�v�����̗�ぃ����͒r��L�^�Ɠ��@�@�j���Ҏ[��u���@�@�N�\�v�ɂ��A��؎��C���e���ɂ�遄������ł���B�j

�@�@�P���@�@�c���@

�@�@�Q���@�卑��苗����N

�@�@�E�E�E

�@�P�R���@�@���@�����@�c���W�N(1606)�R���P�U����

�@�P�S���@��暉@���ف@���a�R�N(1617)�S���P�V����

�@�P�T���@�����@���F�@���a�T�N(1619)�U���P�S����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�F���T���N�i1570�j����B���V�ɂ��ďo�ƁA�����э��h�тɓ��h�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���h�т̉�����ւČ��a�R�N�i1617�j���R�P5���ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�T�N�i1619�j6��14����B50�B����Ɂu�@�،��`捃�߁v�ȂǁB

�@�@(����)�@�����@�����@���i�W�N(1631)�T���P�X����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�T�Ȗ��N(1619)�U�������A���R�P�U���Z���ƂȂ�i���ۂP�T�N�u�ʓ��őc���L�v�j���ɂS�U�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�T���P�O���Q�X���t���́u����(�ԉ�)�L���̓��M�ɑ����C��v������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������a�T�N�ɂ͓����͐W�R���Ă������̂Ɣ��f�ł���B

�@�P�U���@�S���@�����@���i�P�X�N�R���T����

�@�@�E�E�E

�@�܂�A�P�T�����F�̌�C���P�U�������ŁA�����Ǖ��̌�A�P�V����������₳�����A������̏����A�������P�U���ƂȂ�Ɠǂݎ���B

���������P�T���Ȃ̂��P�U���Ȃ̂��ɂ��āA���̂悤�Ȑ������藧�\���͂���Ǝv����B

�@���݁A���R�̗��͏@�c���@���P���i�͓��N�j���Ă��邪�A���̏ꍇ�A�P�T���͓��F�A�P�U���͓����ƂȂ邪�A

���F�E�����̎���A���N���P���Ƃ��ė����d�˂�Ƃ���A�P�S���͓��F�A�P�T���͓����Ƃ������ɂȂ�B

�㐢�ɓ��@���P���Ƃ������Ƃɂ��A�����͂P�U���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B

2023/05/25�B�e�F

�@�s��q�������R���@�@�@�@�@��������O��ڐ��@�@�@�@�@�s��q�������{���@�@�@�@�@�s��q�������ɗ�

�@�������Γ����F�O����Ԃ��������ĉE���������{���A�c��Q��͖����̔��Ǐo�����s���B

���u�������l���{�����n�����v�@���

�@�������l���{���͓����R�R����������Ċ����R�N�i1663�j�ɋߍ݂̍u�ɂ���Č��������B�������������߂ƂȂ�������A�r����Ӂi���Ɏs��q�j�ŕs��s�{�M�����������݂��Ă������Ƃ������M�d�Ȉ�Y�ł���B

�Ȃ��A�����͏��a�U�N�R�O�O�����ɍۂ��A�r��{�厛���ɕ���P�U���ƂȂ�B

�@�������l���{���P�@�@�@�@�@�������l���{���Q�@�@�@�@�@�������l���{���R

�@�������l���{�������F���͏�Ɍf�ڂ̒ʂ�ł���B

���u���@���l�������n�����v�@���

�@�����͊�ؑ��A����35.5�����B�n�������痹����(��)�̑c�t���Ƃ��đ�������A�J��͑��@�@���P�W��������l�ł��邱�Ƃ�������B

�������ɂ͓����R�R������{��������A�s��s�{�h���̂ł��邱�Ƃ���A�{�����J���ꂽ���̂Ɛ��肳���B

�@���������F�s���ł���B

�T�j�����̋��{��

����������u���������F�����E�����E���q������B

��������K�P�����g�E��n�F���@�E�����E�����E���q�E�������{������B

���������o�����ˋ����F

�@��R�j���@�E�����E�����E���q���{���F���@500�����A����150�����A����150�����A���q100�������{��

�@��S�j���@��l���n��t���{���F

�@�@���ʂɂ͓��@�E���N�E�����O��F�A

�@�@���ʂɂ͓��e�E�����E���u�E���q�E�����A

�@�@�t���ʂɂ������E�����E���i�E���́E���O�E���[

�@�@���ʂɂ͔��Ǖs�\�ȑm���U���̊e��t��������B

�@�@�@�̐Γ�������B

���������ˑl����n�F

�@�P�j���@�\�E�֑ɗ��E���@���n��t���{���@������A

�@�@���̑��ʂɁu�Z�V�m�@���e�@�����@����/��V�m�@�����@�����@���O/���V�m�@�����@���[�@���i�v

�@�@�����P���ʂɁu����/���K�@�����@����/���u�@���^�@���`�@���x/���q�@���~�@���_�@���Ɓv

�@�@�@�@�ƍ������{��������B�i�w�ʖ��͏ȗ��j

�U�j���͂̋��{��

�����c���ۃ��@�䓃���<�g�r�Θ_��t���{��>�F

�@�@�@�ۃ��@���@���Q���i�䓃��j�r���������Q�T�N���E�����P�R����E���́E���O�E���[�E���i�i�ȏ�S�t�͐���j�E�u������l�v�ƍ��܂ꂽ���{�i��ڐj������B�N�I�͏����S�N(1655)�ł���B

�V�j���O�E�����̋��{��

�@�������ł��邪�����\��

���y�Q�z�����@������l����

�V���Q�N�i1574�j�A����������S���葺�ɐ��܂��B

�@�����͍앺�q�A�g�c�Ƃ̐��܂�ŁA�g�c�Ƃ͌��ߍ]�̋��m�Ōケ�̒n�ɈڏZ�A�ȍ~��X�����̉ƕ��ł������B

�V���P�X�N�A�����P�W�ŁA����ɓ���B�t�͕��掛�P�T�����p��l�B

�@���u�V���P�O�N��P�T��A���q�@���p��l�A�Z���B�r��{�厛������l�̎t�ɂ�����B�c���P�U�N�J���v

�@�@�@�@�F���葺���畧�掛�u�ߋ����v

�����э��h�тɊw�ԁi�����̉���͘@���@������l�E��ɒr��P�R���j�B

���\�R�N�i1594�j�]�˓y�y�X��������n������B�i�u�y�y�X�����������N�v�j

�@���A���A���̔N�I�͓�������Q�O�˂̎��ł���A���ۂ̒������n���̔N��͂����ƌ�N�Ǝv����B

�����э��h�сA�����h�т̔\���ƂȂ�B

���a�T�N�i1619�j�r��{�厛�E���J�{�厛�ю�ƂȂ�B

�@�@���r��{�厛

�@�@���r��{�厛������l�ܗΓ��E���a���N�\��d�w���E���i�R�N�\��d�w��

2020/04/07�lj��F

�@���i�R�N�i1626�j�F�N�I�͐���F�������q���@�����Ɉ��Ă������i�ŏ��ז��������j���c��B

�@�@���q�@�������r��P�U�����������F���������̉@�i��掛�j�Z�E���摜�̓]�ځA

�@�@�@�����ԉ��Ɩ��q�@�̈�����������B�����͓�����q�Ƃ����A�����͖������𒆋�����B

���i�V�N�i1630�j�g���r��Θ_�i�g�r�Θ_�j�B

���N�A���{�͘Z�m�Ɉȉ��̐\���n�����s���B

�@�r������M�Z�ɓނɌ�a���A�k�}�̏o�ƏO�͒Ǖ��A�����͑Δn�֗��߁E�E�E�Ȃǂ��\���n�����B

�@�@���k�}�̏o�ƂƂ́F���R�����͉��B���{��A������O�͈ɓ��A�������͉̂��B���n�A

�@�@�@�蕶�J���i�͐M�B��c�A�������[�͉��B���ɒǕ��B

�@�@���������߂͓����͊��Ɏ��₵�Ă���̂ɁA���㗬�߂Ɖ]����B

�@���u�g�r�Θ_�v�ɂ��Ă̊T�v�͉��L�̃T�C�g���Q�ƁB

�@�@�u�l�s��s�{�h�w�g�r�Θ_�x�v�F���@�@�s��s�{�h��X�̓ĐM�҂ł���u���V�v���쐬�y�[�W

���i�W�N�z���ɂĎ₷�B�N�T�W�B

�@���M�Z�ѓc�̓�����l�揊

�@�@��L�A�u�l�s��s�{�h�w�g�r�Θ_�x�v�ɓ������l�̕揊�i�M�Z�ѓc�j�̎ʐ^

�̌f�ڂ�����

�@�@�@���M�Z�ѓc�H�ꌳ�R���R�Ќ����������ɂ���B�ܗΓ������i�Q�O�N(1643)������l��

�@�@�@�@�@�P�R����ɍs�~�@������l�����Ɖ]���B

�@�@�@�@���@���O�@�̌n�����g�r�Θ_�E���i�@���̍��ȂǎQ�ƁB

�@�@�@�@���@���O�c�R���o���Q�Q��

�@�@�@�@���@�����Ɂu������l�`�v���f��

2023/10/24�lj��G

���u�������l�B�v���c�q�F�E�ԓc��d�A���a�R�U�N�ip.31�j�@���

���o���i���������j�M�k�F��_�v�Y�����A������l�J���̋L�^�ɂ́u�܌��\����\���v�ƋL���B

2021/11/09�lj��F

���u�웏�a�@�r��{�厛�̌���ƕ�����Y�v�r��{�厛�A�����Q�P�N�i2006�j�@���

�r��{�厛��������䶗��{���F

�@�r��{�厛��������䶗��{��

�@�@�N���͊��i�攪�h����j���Z���F1630�N�A���^�҂͈ȉ��É������q��я����Ƃ���B

�@�@�@�����^�҂͔��ǂł��Ȃ����������邪�u���É������q��с����v�ł��낤���A�s�ځB

2019/09/16�lj��F

���u�s��s�{�h�}���̗��j�v���t�L�A���U�o�ŁA���a�T�P�N�i1976�j�@���

�����̒����́u�g�r�Θ_�L�^�v�A�u���ӗv�v�O���i�u�ϐS�v��_����j�Ȃǂ�������A�@�w��ɂ͓��L���ׂ����̂����Ȃ��B

2023/08/13�lj�

���������l�^�M�\�E������䶗�

���u�������l�B�v�i�ԓc��d�Ғ��A���c�q�F�Z�{�A���a�R�U�N�j����V�́@�M�B�ɓ߂֗�擁@���

�@�{�͂ɂ͂W�T�̂́u�������l�^�M�\�E������䶗��v�̈ꗗ���f�ڂ���Ă���Bp.69�`

���̒�����A���i�V�N�́u�����ɓߌ�a���v�ȍ~�ł͎��̂P�O�̂́u�֑ɗ��{���v���L����Ă���B

�@�����̐��U�̎��^�����֑ɗ��{���̐��͚삵�����̂ł��낤�B�R���̕��ɒ��ׂĒ����A���ݒ��J�̕ۑ�����Ă�����̂����łW�T�̂ɋy�ԁB

�M�B擋����̂��̂͂��̗R���L���Ă���B

�@�@�R���̕��F�ד��{�t���j�A���R�V�t�A��t�����Ò��ѓc����

�܂��A�������T�����L�̖{���͓�����M�ŁA�����E���O�E���́E���[�̖����L����A���i�͌������A�ʂɗ��߂̓����̘A��������B

�@--------------------

�@▶���i�V�N�T���U���@��M�@���F���ʐM���i�����c�ߓ����j

�@▶���i�V�N�T���P�U���@�Z���u�A����䶗��@�M�B�ɓߌS�ѓc���V�@�R�����q��g���E��@�@���q�@�T�V�Γ����i�������T���j

�@�@�u�������l�̌����v����

�@�@�@�����Ɍf�ڂ̒����@������l�`���i�Q�j��������M���Z�t�A���̙�䶗��@������ɊY������B

�@�@�@�@��������M��䶗��{���F���i�V�N�E�E�E�E�u�s��s�{�h�}���̗��j�v���t�L�A���a�T�P�N

<p.77>�@���

�@�@�@�@���r������{���i������M��䶗��{���j�̏ڍׂɂ��ẮA���O�@�̌n�����g�r�Θ_�̍����ɂ���B

�@▶���i�V�N�U���P�S���@�M�B�ɓߌS�ɓc���V�@��s�@�������Y�����V�i�@�j

�@▶���i�V�N�X���P�R���@���M�B�ѓc���@����ܕ��G��{�@�@�S�i���o���j

�@▶���i�V�N�X���P�R���@����l�����@���ԐM���i��Ò�����F���Y�j

�@▶���i�V�N�P�O���P�R���@�M�B�ɓ�擋������V�@���@���B�i��t���╔�@�����E�q��j�u�������l�̌����v����

�@�@�@�����Ɍf�ڂ̒����@������l�`���W�j擋��̓����Ɉ��������i�U�j�\�E������䶗��@������ɊY������B

�@▶���i�V�N�P�O���P�R���@�M�B�ɈɓߌS�ѓc�����i��t�����@�F�V�v�g�j

�@▶���i�V�N�P�O���Q�W���@�M�B�ɓߔѓc��擋����@�����R�{�y���q��сi���o���j

�@▶���i�W�N�Q���P�X���@���J�V�����V�@�Ԗ[�u����a�����S���@���P�i���l�s�@��������Y�j�u�������l�̌����v����

�@�@�@�����Ɍf�ڂ̒����@������l�`���i�T�j�\�E��䶗��@������ɊY������B

�@�@�@���Ԗ[�u����E�V�ɂ��Ă�

�@�@�@�@�������a�䌳�������A�@�����������������A�@�����������ŏ��ז������@���@�ɋL�ڂ���B�@�@�@

�@▶���i�W�N�Q���P�X���@�M�B�ɓߌS�ѓc�����������V�i�v�ČS�v�ē쒬���|��@���{����j

�@--------------------

���y�R�z�����@������l�`

���u�ɓߋ��y����10�@������l�̌����v�R�c���[�A�R�����@�ŁA���a�P�U�N�@���

�@�@�@�@�@�����@������l�̎��тɂ��Ắ@���O�@�̌n�����g�r�Θ_�E���i�@���@�ɂ��f�ڂ���B

���F

�@���@�@�s��s�{�h�ǒ��@�ׁ@���{

�u���ҁE�R�c���[�͓�����擂̒n�ɒa��A��l��Ǖ炷�邱�Ƃ܂��ƂɓĂ��A��l�̎��ւ������������Ƃ�L���̋ƂƂȂ��B�v

���F

�@�R�c���[

�u�E�E�E���A�i���@�@�j���@�ȗ����Q�̉��ɏI�n�����@�؏@�����̌㔼������ƁA�E�E�E�S���ŋ��Ƃ��č��Ղ����Ȃ��ɓ������E�E�E�B

���������������瓿����ɉ�����@�؏@�i���@�@�j�́E�E�E���@���@�̐^���i���ِ��j�͎����A�M�ɂ͐�֕��́u�ŎZ�v�I�ƂȂ����������̔Z����������̂ł���B�E�E�E�v

������l�`��

�@�j�֒r��̕�

�P�j���@��

�@���i�V�N�́u�g�r�Θ_�v�́A���炩�ɓ��얋�{�̏@������ɗ��r���������I�ْf���ȂāA�s��h�����f�����̂ł���B

�ہA���̖��{�ْ̍f�̗��ɂ͐��n�i�@�c�̖@���j�����E���A�����ɉ��������g���̉����A���ꂪ���{�ْ̍f�ƂȂ�B

�����ĕs��s�{�h�̓��ڂł������r��E���J���R�ю咷���@�����́A�ɓߌS�ѓc���́u�r��v�̒n��擂����A�E�E�͂���N�̌�E�E�J������A䶔����Ĕ[�����ꂽ�̂ł���B�E�E�E

�����͈�̂��r��ł���B

�@�u���m�W�v�ɂ��A��l�͐M�Z���ɔz���ƂȂ�b�B�ʂ�䗈��A�z�K�S�Ӗ؏h�ɂĈ�̂��r���B

�@�@���ɂ����ӒӖ��f�i������j�����날��@������݂Ƃ߂旬��䂭�g��

�@�����P�T�N�u�H��k�n���c���v�ɂ��A

�����X�N�s��s�{�h�ċ��A������������A���O���Í��S���쑺���؋��@�֕����@�Ƃ���B

�����������������̒��b�ɂ��A�u�����͌Õ��̖k���̐Ί_������������Ėx�����A���S�n�_�ɂ��肵���Q�ڗ]�̕��Ր��N���A���ɂ͐Ξ̑���ꑴ�̒��ɍ���̈��u����݂���A�}�����ʂ����V��������ɔ[�߂Ď����s����]�X�ƁB�v

�ȍ~�A���R����̏����͑ς��A�����R�U�N�̍����R�̖{�R����������i��̊ǒ��j�������A�ؐ����Ă�������B

�@�@�؏@�i���@�@�j�O�k�́E�E���̈א��҂��疔�@�̖嗬���甗�Q�������Ƃ͖�����硂Ȃ��B

���ɓ��쎁�Ɏ����ẮA�E�E�E�s��s�{�̂��Ƃ��d����`�́A����Ƃ��ċֈ��������̖o�ł��������ׂɁA��s�{�h�͋p���ĔV�ɕ֏悵�A�Y�h�r���Ɋ�����@�^�ƂȂ�A�E�E�r�������}���҂��o�����̂ƊY�h�Ɋւ���j���͖w�ǒn�ォ�玸��ꂽ���݂�����B

�@�����W�N�s��s�{�h�����o�肹���ɂ������āA�������@�@��v�h�ǒ���s�{�g���R�V�����F�́u�s��s�{�g�\�X�n�E�E�E�w�҈��m�ٌ��������e�E�E�E���j���`��m�c�_�j��Y���ۏ�m�c�_�v�ƎO��ɘj���Č������̋�\���s���Ă���B

�Q�j���@�̖�����掖@�s��{�Ȃ�

�@���Ɋe�������ɋL�ڂ���Ă�����m�̂��Ƃł��邪�A�����h���A���@�����n���f����B

�����h��

| ���@�؏@ |

|

|

| |

���ˌo�T�F�@�،o�����i28�i�j

���ʋ`�S�P���i�J���j

�ϕ����S�P���i���o�j�@���B

�@���S�Q�W�i�̏����͌����{瑂��o���A���͈�����E�E�O��A���͈������E�E����A�{�Ƃ͋v���̐����A瑂Ƃ͉ʌ�̎{���Ȃ�B

�����đO�P�S�i�͌����J���Ď�����������瑖�Ɖ]���A��P�S�i��瑂��Ė{�����������{��Ɖ]���B |

| |

|

����v�h |

| |

|

|

�{��瑖�o�p�̐����]���B |

|

|

|

|

���s��s�{�h |

| |

|

|

|

|

�×��̏@�K�Ƌ��͂�����掖@�҂̎{�������A掖@�҂ɂ͎{�������ਂ��ɂ���B掖@�Ƃ͖@�،o��M�����҂������B |

| |

|

|

|

|

|

���s��s�{�h |

| |

|

|

|

|

|

|

�h�c�͓����A���\�S�N�啧�a���{�̎����߂�掖@��{���A�����Ƃ�ËV������Ď����ɗ��߂ɏ�������B

�����T�N���쎁�ׂ̈ɋ֎~����B���u�ƑΗ�������ꟁi���w�h�j�̌n���ł���B���O�c�R���o�� |

| |

|

|

|

|

|

���s��s�{�u��h |

|

|

|

|

|

|

|

�h�c���u�͓����̖@��Ȃ�B���i�R�N�R��ɐ��܂�A�V�̎��������̖@��Ƃ��ē��K�Ɏt������B

�����Ė�C�h�є\���y�і������ɌO���B�����U�N���̂Ƌ��{�̍����_���Ċ��̊����ɐG������y�����ɒT����A���\�P�P�N擏��Ɏ₷�B�@�@�@�������@���u |

|

|

�����@�@ |

|

|

|

�b��g���R�E�Ό��������̏��c�����A���݂��r���E���R�i���R�嗬�j�E�l�������E�Z��{��������{�R�A���̑��R�X������{�R�Ƃ����B |

| |

|

|

|

|

| |

|

������h |

| |

|

|

�{�叟��瑖���̐����̂�B |

| |

|

|

|

������h |

| |

|

|

|

|

�h�c�͓����A�x�m��Ύ��i���ځj�ɂ��B�d�{�{�厛�E���R�{�厛�E���s�v�@���i�����j�E�ۓc���{�������̌n���B |

|

|

|

|

���{�����h |

|

|

|

|

|

�h�c�͓���A�z��{�����i���w�j�A���s�{�T�����{�R�ł���B |

| |

|

|

|

���������h |

| |

|

|

|

|

�h�c�͓��Y�A���Y�͐��a�R�N���B���V�ɐ��܂��B�b�R���Ցm���Ɋw�ь����Ə̂��H���R�ݏZ�̂P�X�̎��A�@�̐��@�ɓ�����������Y�Ɖ��ߌ��{�@�̈�h��n�ށB�V�X�Ύ�A���s���������{�R�ł���B |

| |

|

|

|

�����i�h |

|

|

|

|

|

�h�c�͓����A���s�{�\���E���{�������R���{�R�B |

| |

|

|

|

���{�����h |

| |

|

|

|

|

�h�c�͓����A���s�{������{�R�Ƃ��B |

���@�����n

| �����@ |

�����N |

������ |

�\���� |

�\�N�� |

������ |

������ |

������

�@�i�������j |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

| |

|

|

| |

������

�@�i���i�h�j |

������

�@�i�{�����j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

������

�@�i���o���j |

�\����

�i���O�@�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

������ |

�\���� |

�\���� |

�\�P�O�㗪 |

�\���T |

�\���� |

����� |

|

|

|

| |

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�����u |

|

|

|

| |

| |

������ |

�\���R |

�\���b |

�\���s |

�\�S�㗪 |

�\���� |

�\���� |

�\���� |

�\���� |

�\���F |

�\���� |

|

|

|

| |

������

�i����h�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

������ |

�\���i |

�\���P |

�\�P�S�㗪 |

�\���d |

�\���� |

�\���� |

�\���j |

�\���v |

�\���[ |

�\���� |

|

|

|

|

�u�����������@��l���@�̊�ڂ͖ܘ_�@�،o�ɂ����āA�ܕ��t���ƕs��掎{�ƍ��ƊЋłƂ̎O�吧�K�Ɉˋ����A�Ȃ��ċ��`�̍L�闬�z�ɏI�n�������Ƃ́A���݂̈╶�S�U�T�͂�ʂ��Đ����Ɍ����鎖���ł���v

�Ⴆ�A�u����ⓚ�W�v�A���̊o��́u�J�ڏ��v�Ɍ�����B

�u����Ȉӎu�ƐM�O���Ȃ��āA���Q�ɑς������E���s�ɐg���̐��U�����́A���Ɍ��̖嗬�ɂ��̋O�͂𐂎����ꂽ���̂ƈ����ׂ��ł���B�v

�u���@��l�J�@�����͖ܘ_�ł��邪�A�ȍ~�A�X�Ɣ��o�������Q�ɉ����Ă��A���ꂪ��҂ł��邪�̂ɔV���Î����A�ȁX����M����̒e�͔͂O�X�Ƌ��҂𗽂��ŋ����Ȃ������B���̋��͊�E�̂���ɂ����Ȃ������B�����ɐ��ɂ��đ������̂��݂�ꂽ�̂ł��邪�A���ꂪ�I�ɂ́A�����ȕs��{�̋��k�ɂ̂ݒ����I�ɒꗬ�������̐��������ł������̂ł���B�v

�u����ȂɁA�i�g���j�̖嗬�́E�E�E���쎁�̏@������ɏ�����䑈����āA�V�O�O�N�̌㔼���߂�������������B�v

�����A��{���s��{���͂��̕����T�O�I�c�_�̑O�ɁA�ΏO��掖@���M�@���̎�ϓI�T���q�ϓI�̎��ۂ����{�Ƃ��˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�m��̂ł���B

�R�j掖@�s��{�̏���

�@�@�������͉i�m�R�N�i1295�j���猳�����N�i1321�j���Q�V�N�ԋ��s�`���̑�Ƃ��Ȃ��B

�@�@�@������l���`

���̌�A�������̎���ƂȂ�A���������̍��͖����E���S���͂��߂Ƃ���Q�P�����{�R�𒆐S�Ƃ��āA���̓��O�P�R�O�P�����̈�吨�͂��`�����A�b�R��{�莛�ƑΗ����A�ƁX�����̒��ɁA���@�r���̑c�|�Е������͂Ɏ����āA�D�����߂Ă����B�W���A���̍������s�ɂ����铯�@�̑S�����ł������B

�@�@���s�Q�P�{�R

�������ɉ����邱�̖嗬�̏}���҂͉i���N���̉�����{�@�����e����������B

�@�@�v�����@���e��l�A���s�{�@��

�{�@�����e�͓��@�̗��������_�̕킢�A���������_���Ȃ��ď��R�����`�����]�����Ћł��āA�O��̂Ȃ��ē��������̍��ӂɂ��������A�֍��T�S�L�R���A���Γ��C�̍���Q�W��A���̑��������ĂQ�O�]�x�A�ɎS�̌Y�A����̓�A���̑唗�Q��E�Ĕ{�X�����̓��S���������Ƃ́A�@���ɂ�����ȏ}�����_�Ƃ��Č��̋T�ӂł��邪�A�`������l�`���ׂ̈ɏC�s������m���{�ɂ͗����̖@�؏@�ꓯ�͏@�`���������ĎQ�����m���Ȃ������B

�@����֓��ɉ����Ă��ɓ��O���{�o���̓��o�����q�ɐi�o���A�����������ƂƂ��ɊX���ɗ����āA�@�`���l�����@�ܕ��A�Ǘ̎����̉��������|�����ׁA�i���W�N�i1436�j�u���@�@���A�@�ؓ����F�j�p�A��w�̏ꍇ�͏��̖v���A�n���l�͎a��A�@�t�͉����v�̐��D�𗧂āA���s�Ɉڂ���Ƃ�����A���S���l�̊뜜�Ȃǎ@���A�֗߂͓P��鎖�Ԃ���������B

�@������A�M�̂͊��������āA�@�؏@���ɏオ����A����͑������{���͂̐��ނ������Ɠ����ɏ}���̋����ӎu���ѓO�����Ƃ������Ƃł����낤�B

�@�@�c�̈��ł�����N�E�����E�������͂��̈�P�ł���K�͂͂Ƃ��ɏ����B

�����œ����E���Y�E�����E�g���P�P���������̂����Ă��s��掎{�̏@���������������Ƃ͌������ł��Ȃ��B

�~���Ċ����V�N�i1466�j�ɂ́A��v�E���嗬�������A���s�̂P�U�{�R�́u掎҂̋��{�͎��鎖�v�Ƃ̖�������ԁB

�V���@�̗��F�V���T�N�i1537�j

�@�����͓s�ɉ�����@�؏@�̗����ƁA������}�ɒ��ĕ�̂ƂȂ����V��ւ̍U��������A�V��Ƃ̊m�����V���Ă������Ƃł��邪�A���ڂ̔��[�́A�������R�s�݂̓s�͊Ǘ̍א쐰���̎x�z���ɂ��������A�V�����N�i1532�j�����ƑΗ������{�莛�i����Ꝅ�j����������\���������A�����͖@�؈Ꝅ�Ɠ������Ă����h�䂵�A���N�ɂ͎R�Ȗ{�莛���Ă���������B

����ɑ��A�V���T�N�A�G����R��͂��̑m����p���ߍ]�̍��X�؎��E�Z�p���̉��R�ĕ������������̖@�؏@�i�@�؈Ꝅ�j���@�̍U�����J�n����B���悢�旼�҂͐����e���ɓW�J���A�o�������̐펀�҂��o���A���o�������E���q�������E�E�m�����i�Ȃǂ͐펀�A���ʂ͎����@�؏@���̔s��ƂȂ�A�Q�P���{�R�y�ї����̂U�Q�����S�ĉG�L�ɋA���A�ю�@�ނȂǂ͎�����ɑޔ�����B���̍��͑Q�����m�̗����畜���������̊X����Ăяœy�Ƃ���B�@�؏@�͎b����ɋސT����B

�@�V���P�P�N�i1542�j��ޗlj@���A���y�эċ��̒�����������A�����ċ����ׂ���邪�A�A���ł����{�R�͂P�T�����ɂƂǂ܂錋�ʂƂȂ�B���꒾���̒����Ȃ�ށB

���y�@�_�F�V���V�N�i1579�j

�@���f�����ƐD�c�M���̘ŋ��e���̌��p�Ɋׂ��āA�@�c�ȗ��̋C�T��@���͋�������ċ����ȏ@���ɏI�~����ł[���ɂȂ����S������B

�@�_�Ə̂��Ă��A���͂���͐M�����@�؏@������E���ׂ��ړI���s�̏��������ł������B

�M���̏@������ɂ́A�V���̖�h����ی삵������ȂēV�����o�d����V�����͂ɗ��p���傤�Ƃ���D��I��S�𑠂�����ʂɂ́A�R����̎ז����̂ł���Â��ŋ��i��y�@�͕ʁj���ʁA�b�R�͏Ă��A�{�莛�͓������Đ��������B�@�؏@�͏@�_�Ɏ������I㩂ɂ����v���I�Ō�����������̂ł������B

�@���̔��[�͎R�锪���{�������B�@���傪���y�i�o�A�@�؏@��z���A�ĐM�̑�e�`���A�����Вq�炪���͂��A���@�A�ˎ҂����o�������߁A��y�@�������Ђ�������ׁA�����ɐM���̑_���Ă����@��֕��������̂ł���B

��y�@�̋�������͐M���̖d�|���A�E�E�˔@���������b�A���o������@�̓����A�v���@�̓��Y�i��ɓ����Ɖ����j���o�������߁A���y�@�ɂď�y�Ζ@�̌�p�@�_����������B

�@�@�R��̓��@�@�������R�锪���{�����^���B�@����

�@�@���������������y�@�_

�ɗL�邪���Ƃ��A�@�_�́A�_�̗D��ł͂Ȃ��A�����̖d���̂Ƃ���A�@�ؑ��̕ԓ�����u�x���Ȃ����ꎖ���Ȃ��āA��y���̏��ƌ����B

�����M���͂������ɖ��߂��A���b�E�������t�̈߂����A���t�̖ʑO�œ���E��e���a��i�E�o���������͌�łƂ炦���S�E�j���A�s�k�̕��ؕ����悤�Ɍ����ɖ�����B

���̗v���́A���y�ɋ삯��������ɍS������Ă���S�]�l�̑m���E�M�k�̖��Ƃ̃o�[�^�[�y�ы��ۂ̏ꍇ�̏@��j�p�̏����t���ł���A�O�t�͔E��B

���̎��A�O�t�͓��ł������Ɣᔻ�𗁂т�B

�m���ɁA���ނׂ����������A���ꂪ�@���̎咣����ς��铱�ƂȂ����⊶�͂���B

�S�j���\�̎�ƕs��̑Η�

�@���ɐM���̋�������ɂ���đS����������Ă��܂��ẮA���R�`������^����炽���T�R�N�i1572�j�̐��i�c�t�ȗ��̕s��s�{�̌����̔F�j���܂��M������̓V���T�N�i1577�j�̉��m��i�c�t�ȗ��̕s��s�{�̐��@�F�m�j���A���͎��甽�̂Ƃ��ĜЕ������̂ł���B

�@�M���v��̓V���P�V�N�i1589�j�G�g�i�������@�ȁj�������K�ʂ�̉��m���������A�@�����Ϗk���Ă��錻��ł́A�قڈӖ����Ȃ��Ȃ�����Ɖ����Ă����B

�G�g���T���N��v���v�H�����߁A����10000��t�������s���R���@�@�ɉ����āA�I�ɓߖؘŁi�啧�a�j�ɑ��A���\�S�N�X�����A������c���ׂ̈Ƃ��Đ�m���{���s�����ƂƂȂ�B

�@�@���啧���@�@�a�A�������}�l���c�䒢�A��@�����S�l���A�ގ��o�d��A�������E�E�E�E�ȉ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@��

�@�@�@�@�@�؏@��

�@���̎��̗l�q���L����T�Ђ͂V�A�W��ނ��邪�A���ێʖ{�u�~���L�v������p����ƁA

�@�؏@�{���͑Ή������c������x�X�J���E�E�E�{�������d���V�m�E�d���ł��邩�炱�̔��f�̕��ʂ�C����邱�ƂƂ���E�E�E�Ⴆ���}�Ƃ����ǂ�掖@�҂̋��{����Αc�t�̂��@�x��s�邱�ƂƂȂ�A�������ނ����Ό��V�̂����ė��߂����߂ƂȂ���ׂ��E�E�E��������ۂ��́A���҂Ƃ�����̂��ƂȂ�ǁA���ʂ���ɁA�c�t�̐�������x�j���x�o�d�𐋂��ׂ��A�M�A���̏o�d�ɂ͏o�d�̕��Ƃ�i������ׂ��E�E�E�I�ɂ́A�{�����̉�ʼnE�̂悤�Ȓk��������܂�B

�@���̎������R�P�A�u���_�Q�炸�B�E�E��m���ɂ����ẮA�O�̋`�����R�̎��A�c�t�̐����ɂč���̌䋟�{�Ƃ����ǂ��\���������Ɩ@�؏@�ꓯ���シ��A�䕷���͂Ȃ���E�E�E�ނ��̎��Ȃ�ƌ�����������ƂȂ����E�E�E�E�c�t�̐��������s�ɐg���̍s�𗧂ׂ��E�E�k���͂��ꂠ��ׂ��ƁE�E�E�R����ꂪ���͏o�d��v�����E�E�E�Ɩ��o���A��ꂽ�Ƃ���B

�@���}�͖@�̐M�҂ɂ��炸����掖@�҂Ȃ�A掖@�҂̎��s����@���䬂݂��̋��{���邱�Ƃ͏@�c�̋��|�Ɉ�w���邱�ƂȂ�E�E�E

�Q�Q���̘Z��{�����̉�ł́A�啧�a�o�d�̋V�͋ɂ߂ĕs�ڂ̎��Ȃ��嫂��A���}�̌����َ~��B�E�E�E��x�͖��ɉ����ďo�d���A������莖���i���@�������ɔ@�����E�E�ƌ�����B

�����x��ĉ�c�̐ȂɎ���A�c�t�̐��������ׂ��Ɵ�X�Ƌc�_������A����Ɏ^��������̂��L�炴�肵���A�命���͂����ނ��A�啧�a�o�d�Ɍ�������B

�Q�T���ŘA�˂ďo�d�����肵���A�������V�����ݏ@�`�����̐��Ɏ��ۂɂ͗��s���ꂸ�A���{�͈��������s���Čc���P�X�N�Ɏ����B

����ɂ��A�����̕s��s�{�Ǝ�s�{�͑�j�������Ɏ����B

�@�����͈ꊪ�̊Џ�}�ɒ��A�@����h�̔��Q�𗶂�A��A���o�����o�łāA�̔��A�{����ɐ������A������Ȗ@��̗̒n�O�g����ɉB�����Ă��́A�@�c�̗�ւ�K�q���A�X�ɓ�h�j�͂̐㉺�͏������[�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�����͕���ғ����q�Ə̂��A�i�\�W�N���s�ɐ��܂�A�P�O�̎���R���S���̓��T�Ɏ����Ė{���̖��@���g���A�P�W�Ζ{��̑����������Ĉ����@�ƍ����A�Q�V�̓V���P�X�N���S���𑊑�����B

�@���}�v��A�c���S�N�P�P���Q�O��������ɂ������ƍN�́A��h�i���ڂ͖{�������d�A���̖@������E�����j�̒Q�i�ɂ���āA��������ɏ��v���āA��m���{�ɏo�d�����߂�Ƃ��B�������̑O�ɂāA�ς��A��A���������A�ӎv�����ׂ��Ȃ��A���Ɍ��ӍR���̖��̉��Ɍ��肹�����A��h�͐���喏W���A�����̌U���D�����Ɠ`�����A���c���T�N�U���Δn�֗�擂����A���ɂR�U�B

�@�Δn�ł͔ˎ�v�����Ă��錚�O�ł��������A�ƘV����L�O��Ȃǂ͍D�ӂ������ċ������Ƃ����B����Γ����{�J�̉��A��{�ɏ��������сA�����{�S�@�Ə̂��A���s�̖@��h�R�@��Ⳃ��ߏK���āA�ݓ��P�R�N�̒����ɓn��A�@�F�̈Ԗ��M�k�Ƃ̕��ʂ�����A�܂��u�f�����P�v�u�������U���v�ЋŐ_���L�v�u���S���v�u��G�L�v�Ȃǂ̒��q���Ȃ��B

�@�@���@������l

�@�փ�������A���͉ƍN�̏�������Ƃ���ƂȂ�A�L�b���ɂ���đ�����ꂽ��m�����́A�c���V�N�̑啧�a�Ď��������ďI���������B

�ƍN�����R�E���G���ɏ���A�c���P�V�N�U�������͎͖ƁA���o���̖{�V�ɋA�҂�����A��h�Ƃ̗Z�a�ɂ͎��炸�B

�i���`�̓����͒r��ŏ�@�����␐���@���~�X���s�������A�s���ɏI���B�����@�͋�����F�̕ꓰ�Ƃ������ǂ�������Ȃ��B�j

�������A�����������B�S�@�����̏㗌�����ɂ���āA�Z�a����������B

�@�@�����������E����

���̒���̓X���[�Y�ɐi�݁A���N�U���Q�P���l�������Ђ͏���������Ƃ��Ė��o���ɏo���������̖@�������{����B

�����Q�V�������̊ю傪�������ɉ�A��������Ȃ��āA���N�̕���������B

�@���a�X�N���R�G���͐���e��A���i��q���d�����āA���̐��������B

�@�@�@�؏@���V���A�c�t�ȗ��̐��@�ɂ���āA���@�̎u����{������ɏ����i�ȉ��V���o������V�ނ����ӂ�B

�@�@���㋞���֊��i�̋V�\�o�̎|���ꂠ���嫂��A���@�̋V�͐�K���ɔC���������ׂ��̏�@���B�i�������j

�@�@�@���a�X�Nᡈ�P�O���P�R��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�ɉ�珟�d�i�ݔ��j

�@�@�@�@�@�@�@�؏@������

�ȏ�̌��F�Ɋ�Â��A���s�@�؏@�ꓝ�͎��̖�����쐬����B

�@���x�q�ɉ��a�p�ڂ̐��ɂ��ďO���𐋂��d�X�k���d���K�ɔC���\���̏�͏����ꓝ����ׂ��̋V�ɉ����Ă͖ѓ����ً̈c�L�ԕ~�A���@�z��ȏ�

�@�@���a��Nᡈ�\����\��

�A���������@��

�@���S���i�����@�A�{���V�j�@�@�������i�@���@�A�����V�j�@�@������i�M�s�V�j

�@�{�@�@�i����V�j�@�@�@���@���i�F���@�j�@�@�{�����i���Z�@�j�@�@�{�����i���؉@�A���V�j

�@�{�\���i�g�ˁA�����V�j�@�@�������i���A�@�j�@�@�v�@���i�M�s�@�j�@�@���B���i�ŏ�@�j

�@�������i�S���V�j�@�@�{�W���i�{��V�j�@�@�{�����i���z�@�A�ʑ��V�j�@�@�{�����i�ʎ��V�j

�̂P�T�{�R�A�Q�O�@�V�ł������B

�ȏ�̕��`�Ƃ͊W�Ȃ����A�ƍN�͏�y�@���o��e������B

�@�c���T�N�㑍�y�C�P�Ǝ���y�@���o�͐�m���{�̏X�Ԃ��S���āA�֓��P�O������掖@�̑����Ƃ𐾂��A�㗌���������ю�ƂȂ�B

���o�͔������Z�������A掖@�ܕ����s���A���Q���邱�ƂT��A���Ɍc���P�R�N��y�@���ⓚ�܂�A�]�ˏ�ɖ@��T���Əo�{����B

���̎��̒e���E���E��

�@�@����y�@���o�@���Q��

�ƍN�̖\�͂́A���o�̔s�k��鍐���A���s�Ɉڑ��Z���͌��ɂē��o�͎��@��Y�A�@��͕@��̌�Ǖ������B

���o�͒O�g�m���J�ɓ�����A�ǂ��ዷ�z�O��Y�Q������ɓ���A�M�҂ł������˘V�b�O�֒��D�Ɍh�҂������A���{�̂��鏊�ƂȂ�A������ǂ��A�z���_�ʐ�t�߂Ŏ��₷��A�U�P�Ƃ��V�O�Ƃ������B�܂����P�O������n�������Ƃ������B

�T�j���i�̑Η��ĔR�ߒ�

�@���a�X�N�s��h�Ǝ�h�̑Η��́A�@�{�������̉����������Ęa���͂������A�c�@�̏��炩��R�̉i�����Ɩ��ꂽ���A�א��҂̋@�����ʂ��Ƃ���A�������O��茻�����Ƃ�������]�����g���R�ɉ萶����B�]�O���s�ŕ��`������肪�֓��Ɉڂ��čĔR�����̂��g�r�Θ_�ł���B

���̎��̐g���R�͑啧�a�����̒��{�l�{�������d�̖@������E�������ю�Ƃ��đ������A���Z�͓����ł������B

�@�֓��ɉ����鎖�̔��[�͂��݂̕��i�������ė{��@�j�ł������B

�{��@�̒�ɋI�ɂ̉ƘV�O�Y�����t�����āA�t�͐[�������ɋA�˂��Ă����B����̓����͈t�ɖ@��掎{�֒f�̏�ڂȂǂ̏���^����B�Ƃ��낪���ꂪ�g���̓����̊�ɐG��A�����͎ߖ��̈ꏑ�����B

�܂����ꂪ�����̊�ɐG��A�����́u�֒f掎{�_�v�������A���̎`��_�j����B

�������ē����͓����Ɛ}��u�j���L�v�ʼn��V����B

�����œ����͍X�Ɂu�@�`���@�_�v�R���Ɓu�嗬�������^�W�v�킵�A�g���R�s�Q�w�ȂǂƐ����A����ɗ{��@�Ɋ����̎`�ɉ��S���Ȃ��悤�ɋ��߂�����i���i�R�N�j��F�߂�B

�@�������A�{��@�͋p���ė������A�����݁A�����Ƃ��Ċ������v�X�ی삷��悤�ɂȂ�B

�@�����A�r��̊ю�͓����ł������B

��Z�͘ŏ�@�����ŕs��_�҂ł������B�����͂��̓����p���A�������h�M���A���̖@��ƌ�M����B

�Ⴆ�A�����̒���q�����@�i���K�j�A�Z�P�@�i����j���̓����̏��ȁi�f�ڂ͏ȗ��j���c��B

�@���̍��̐g���R�͋K�����S���p��Ă����B�������A�֓��̏��R�͂Ȃ�掎{�s��̐��K�͎��̒ʂ�ێ�����Ă����B

�P�A�c���V�N�i1602�j�X���Q�X���`�ʉ@�i�ƍN����j���V�i���ΐ��o���j�֓�������慌o�͋s��������{�͎��B

�P�A�c���P�Q�N�R���T���������g�i�G���ɒ�j���V�i�ő��㎛�j�r����قȂ�慌o�͂��������{�͎��B

�P�A���a�Q�N�i1616�j�S���P�V���ƍN�I���i��g�k�@�j�r����فA�g�������ȂNJ֓����R慌o�͂��������{�͎��B

�P�A���i�R�N�i1626�j�X���P�T�������@�a�i�G���v�l��䎁�E�ƌ�����j���ő��㎛�A�r������E�g�����[�E�֓����R�E���s���R���㖭�������`�Ȃ�慌o�͋s��������{�͎��B

�P�A���i�V�N�R���S�������@�a�i�ƌ��o�E���Ɏዷ�玺�j�����ΐ�`�ʉ@�A�r������E�g�������֓�����慌o�͋s��������{�͎��B�R��ɓ����E�����͓��y�Ɏ������Ɉ��Z����Ƃ���X�ԉ��X����́A�����͋ꌾ�����Ȃ𑣂����A�u�j���L�v�������o���������Ă����̂ŁA�����͐g����R�Ɣl��r������B���̂��Ƃɂ��]�˂͖ܘ_�֓���~�̖@�ؑm���͐g���𗣂�A�Q�w�҂���������B

�@�T�������g���͗{��@�𗊂�A����]���ȂǂƂƂ��ɁA�����ɕs��h�̒e���̏������n�߂�B�s��h�m���̒����A���Е�s�ɂ��s��h�̓���Ȃǂł���B

�ȏオ�g�r�Θ_�̔��[�ł���B

�@�����Ȃǂ̐g���_�j�ɂ��A���悢��g���͐��ނ̈�r��H��A���̗�҉ׂ����Ɋ��i�U�N�]�ː��֎��ɐg����h������A�k������B

���̌��_�́A�g��������莛�Е�s�֕s��h�f�߂̑i����o����Ƃ������̂ł������B

�܂��ɁA�@�_�ɑ����̐������͂̉���𑣂����e����s�ׂŁA�@���̎��E�s�ׂƂ����ׂ��ł��낤�B

�@�g���̑i��̍��q�͎��̒ʂ�i�������j

�P�A�G�g�̖��@�@��Ղɉ������m�����̎��A�����͂��̋��{�����掖@���̍ߋƂƎ咣������A����͖ϐ��ł���B���̖ϐ��́A������̑Ό��Ŋ��ɓ��Ƒ匠���_�_�ɂ���Ēf�ߍς݂ł���B������ɒr������͂��̎`�ɑg���A�g���R�ɑ���掌������A���R��ŋp����Ɨ~���B

�P�A�r������A����i���R�j�̋��{�͐���掖@�̎{�Ȃ邪�̂Ɉ��p���ׂ��炸�]�X�ٌ̈v�𗧂B

�P�A��m���{�������Ƃ�ً`�𗧂āA�g���͐���掎ҁA�r��͐���M�҂ƁA�U���������B

�@�@�@���i�U�N�Q���Q�U��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����������

�@���̒�i��A�r��̊O��҂Ȃǂ���������������ƁA�{��@���r��哃�i�哰���j���c��W�Q����ƈÖ����ƂȂǂ�����B

�@�i����͉��R�@��������̌�����ɑ�������̕Ԋ˂ɋL����Ă���B

�@�r��̊O��҂Ƃ͉�B��ܗl���敟�@�E�O�c���Ǝ��A�O��O�c����̐��ꁄ�A�{��@�͋I�B��܂܂��a�̎R�V�ܖ��E�E�E���x�哰�����V�h���v��E�E�E�Ƃ��ĕ\�������B�j

�@�@�@�@�@�@�\�o���������敟�@����

�@�@�@�@�@�@�r��{�厛���敟�@�t�C��

�@�����i�V�N�g�����̑i��ɑ���ԓ����̒�o�̓������{��肠��B

�����́u�ԓ��r��{�厛�Z�������ގ�����v�i�����j���o����B

�@���q�͎��̂Ƃ���ł���B

�c�t���@�́E�E�s��s�{�̖@���𗧂��A�w��300�]�N�ƂȂ�B�R��ɐg����Z�����͌���ĐV�`�𗧂āA�������@�̋��{���邱�Ƃ������A���ɏ@�|�̖@����j���B

�P�A�G�g���@�@��Ղɉ������m�����C���B�����������@�����M���̉������A������擂���ꂵ��嫂��A�̑����l�i�ƍN�j�E�E�E���Ƃ�ւ苌���ɏ�������A���łɔq�ɉ��a��ӂ��A�E�E�E�s��s�{�̌���퐬���L��ʁB�E�E�E�E

�P�A�g���Z���̞H�A���厒�ӓc�����ꋟ�{�̎{�B�]�X�A���@�ƕ��@�Ɛm���Ƌ��{�ƋA�˂ƕs�A�˂ƍ������r���Ȃ��Č���B�E�E�E�E�E

�P�A�ȗ�

�@�����̓������Ɛg���̑i��Ƃɂ͐r���������u������A䢂ɐg���r��̑Θ_�̖����J����邱�ƂƂȂ�B

�U�j�����̋L�^�Ɍ���g�r�Θ_

���i�V�N�Q���Q�P���]�ˏ钆�ɏ�����A�����ٓ����ɂĐg�r�Θ_���s����B

���ҁF

�@�V��E�V�C��m���i����V�j�A�W�ƁE���B���V�i��T���j�A���ɓV��S��

��s�F

�@�����ٓ������A�y��吆�������A���c�e���������i���Е�s�j�A�O��������A�ё�w�����t�@��A�щƎ�b�i��@��

�r��F

�@���B�r������A���R�B�������A����������O�A�����O�Z�E�����\�����́A�蕶�J���i�A�����\�����[

�g���F

�@�g���O�Z�����A�g���O�Z�����A�g�����Z�����A�㑍���������A�ɓ����V�����A�{����S���@

���߂ɖⓚ���J�n�B

�@�i�ⓚ�̗v���͏ȗ��E�E�E�E�E�E�j

�@�@�r��̖�ɑ��A���g�������̋L�q��������B

�@�Ō�̕�s�O�̎��̐鍐������B

�u�����͗��f�̍������V�B�d�˂Č��I�ɋy�ь�ӂ���ׂ��E�E�E�v�]�X�ŁA�P�A�O��O���̋L�^�̒����ׂ��Ƃ̌䉺�m����B

���ɖ��̍��i�ߌ�Q���j�ł������B

�@�ȏ���A�g����������P��̓�⏑���r��֑��t�����B

��v�_�_�͐��̗L�����ł������B

�����͂������ɓ�������g���ɕԂ��B

�@�i�ڍׂ͏ȗ��j

����ɑ��P�����ɂȂ��Ƃ�����A�g��������͉��̕ԓ������������B

�v���ɁA�g�����͕����̉��V�����{��@�Ȃǂ�ʂ��A�����Ȃǂ���Ă����̂ł͂Ȃ����납�B

����̂��̑Θ_�͐g�����̔s��F�߂āA���E���E���̎O�t���������߂Ƃ̓��c�����������A�{��@�̓��R��Ύނ��Ă���͍����~�ƂȂ肵���B�ʂ����Đ^���U���B

�u���݁����̖э]�˖��͂��B�]�˂ŎO�z�̑D���q���v�̑��w������B

�O��O���̉��m�Ɋւ��āA�g������蓚�����Ȃ��̂ŁA�����͎��̑i����o���B

�i�v�|�j

�P�A�g�������c�t�̗��`���j���A���_���\���Ɍ�A�o���̋L�^���䋊���𐋂���ꉺ����ׂ���B

�P�A�����l�E�䏊�l�䉺�m���Ȃ��ĕs��s�{�̋`��������u������́A�i�セ�̏�ӂ����I�ɗa��ׂ���B

�@�@�@���i�V�N�R���Q�P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r��{�厛����

�@���̌�A���R�ƌ��́A�V�C�E���B�E���t�E�i��E�V���Ɩd�c����B

���ʁA�ő��Θ_�̏����ȂǂɐG�ꂸ�A���ƍN�̍ق��������Ȃ��ĔV�𗥂���Ɍ�����B

�S���Q���������Z�m���������Ď��̐\���n��������B

�@�@�@�@�@�r�������ڔV��

�P�A�r��������x�\����s��s�{�V�V�͐�N�����l�`�ƕ����A���������ɗ��ߋt����R�|�ɗB������J����w�\�A���s��s�{�V�V�\�o�s�͂Ɏv�������ɕt���āA�����͐M�Z���ɓ߂���a���Ȃ���k�}�̏o�ƏO�͒Ǖ��̎��B

�P�A�q�ɉ����L�V�R�A���̐��̕����̋V���Č�o�������ꂷ�B�]�i���Ɓj�Јɉ���D�L�V�������l��J���������|��|�ւ��\����V�Ȏ��ɔ�v�������A���̏��D�̔N����������̙|�s�R�ɔ�v���B

�@�@�i��D�̔N����������F��D�͌��a�X�N�P�O���P�R���A�Y��Ə̂����͓��N�����Q�P���Ȃ肵�A���̑��Ⴉ�B�j

�P�A�����V�͈ɉ���̎��\���ɂ��Č䎜�߂��Ȃ��Č�O�ɏ��o�����|�ɁA���x���{�l�Ƃ��Č����l��J���̎|��w�v���B�s��s�{�̋`�����ɐ\���̈����ȉ����n����A�ĔƂ̙|�ʎ��Ȃɔ�v����A�������őO�̔@���U���߂���Δn�����߂ɔ퍐�t�B

�@�@�@�@���i�V�N�K���Q��

���̔������Ȃ��Ĕq�ɉ��̐��͗a�����Ɩv������A�S���T��������]�˂��ދ��𖽂�����B

�����͂��̔N�R���P�O�����s�ɂĎ��₷��B

�@�ȏ�̐g�r�Θ_�̓^���͎�Ƃ��Ė���T���^�����̎�L�ɂ�邪�A���̑Θ_�̋L�^�̋L�^�ɂ͖��{���������B���̕M�L�Ƃ������������^�ɏ�������Ă���B

����ɂ́A�������]�X�̋L�q������A�ւ��r����s�k����킹��B�A���A���̋L�^�͖��{�ւ̜u�x�ł���\���͍����B

�@�������āA�g�������́u�E�E�E�����y�k�}��������߁A�ނ�Ȏ�����ׂ����t�����A���S���čO�ʂ���v�Ɩ喖�ꓝ�֒ʍ�����B���̓��ӂ�v���ׂ��ł���B

�@�����O�@�̌n�����g�r�Θ_�E���i�@��

�V�j�|����̓��ÂƓ������̉{��

�@�g�r�Θ_�̏��f��A�����������Ēr��͓������A���s���o���͓������Z���ɕ₷�B

�S���Q�Q�������̐W�R�͕������Ȃ��čs���A�{��@��������@������B

�ߕ����P��A�����@��\�@�@���m�A�嚠�@����A�ؑ��@���R�͎��V�ɂĎ��Q�A���̐��m�͗����艽�|�Ƃ��Ȃ��ދ������Ɠ`����B

�����́A���̌�A�r��E���J�̉@�V���h���m�A�����A�@�V�̐V���Ӂi�ق��E���S�j���ɑ��āu�����̖@���͎`�ł���]�X�v�̘A���N��暂����v����B

����ɂ��r��{�厛���v���̂܂܂ɏ������A�ǂ��Ă͓������ォ�珜������B

�@���ɋ��s���o���ł��邪�A�������R�@������������̎����O���Ă������D�͓������R�̕���ƁA���R��R�̑�O�R�O�]���𗦂��āA���|���֑ދ�����B

�����ŁA�s��s�{���o���ċ��̐���i���i�V�N�U���P�S���j���ׂ��A���U���A���g�͔��O�ւƑދ�����B

���̐���͖����̎���ɕs��s�{�h�{�R���S�����ċ����ꂽ���R�ł���B

�@�@�{���@���D��l���B/���o���ċ��̐���

�@�@�l�{���@���D���l��350�����Ɏv��

�������@����

�@�M�Z���ɓߌS�ѓc�e������a��B

�����R�B������

�@��É@�ƍ����A���R�P�U���A�\�Ă͒����\���B���B���{����͓��琳���a��B

�Θ_��A�O�͉���ɒǂ��ѐK��孋��������A���͓��琳�����q����炢�A���{�ɐ����ĉ��B���{��Ɍ}���A�S�����A�̕��̂��߈�F���������J��ƂȂ��A��ÎR�{�����ƍ����D������B�ݏZ�P�T�N�̌�A���i�Q�P�N�W���Q�S���U�Q�ɂ��J������B

�@�@���]���{��{����

��������O

�@���S�@�ƍ����A����P�T���A�Ǖ��ɑ����A�ɓ��˓c�`�ɕ�������A��ɏ��Ì����̊w����ɂ��݂āA�����Ɉꎛ��^�����J���Ə̂��A�ː炸�B�ݏZ�P�X�N�c�����N�W���V���U�X�ɂĎ��₷��B

�@�@�ɓ��˓c���J��

�������O�Z����

�@�猺�@�ƍ��������P�U�����A�������@���U���ƂȂ��h�є\���ƂȂ�B���n�ˌ��ɒǕ����ꂵ���A���B���n���̉ƘV�r�c���Y���q����̂�[���M���A��N��ʂ��Ė��{�Ɍ�A��������B�����Ɉڂ��āA���̂��J��Ƃ��Ė@���R�ŗ���������������ɏZ�����߂�B

�i�͂��ߍ��n�A�̂����B�������n�˒r�c���Y���E�q��ђ���i��V���`���j�a���B�j

�c�����N�P�Q���Q�R���ݏZ�P�X�N�ɂ��ĂV�V�ɂĎ₷��B

�@�@�������n����������

���蕶�J���i

�@���O�̎Y�A�C�T�@�ƍ����A�蕶�J�@�؎��P�P���A�M�B��c�ɒǕ��i�M�B��c��Ήz�O�琭�r�a���j���ꂵ���A���c���͂��̊w����ɂ��݁A�ꎛ���������A�C�T�R�������Ə̂��A���i���J��Ƃ��A���i�͂����ɏZ����B�ݏZ���ɂR�S�N�����R�N�S���Q�Q���J�����B�����U�N�s��s�{���ɂȂ�A��h�ɓ]�Â���A���̖̂ؑ������ɓ`������B

�@�@�M�Z��c������

�������\�����[

�@�V���R�N���������ɐ��܂�A�c�N�ɂĒ����h�тɓ��h�A����@�ƍ����B�����R���{���W���A�\���ƂȂ�B

�Ǖ��i���B��㕽�����ѓ������a���j��͉��B���ɕ��A�ݏZ�Q�P�N�A�c���R�N�T���P�X���V�U�ɂē��₵���Ƃ̂��ƈȊO�A���͉����`����|���Ȃ��B

�@�@�����h���A��镽�E�c�̎��n�����i���[�̈��j�A���[��l�揊

�{��@

�I�B����A���˗��[�̐���ł���B������[���M������B�ɒ�͎O�Y�t�ŁA�I�B����̕t�ƘV�ƂȂ�15000��L���B

�@���t�������̋����������Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B

�@���a�X�N�i1623�j�S���E���ؗ����̕������߂ɗ��@���i�I�ɍ��߉�S���R���j�������A���i�S�N�i1627�j�ɂ͖��P���i�]�˖��z���c���E�����j�������B�܂��A�����̊J�R�͏����Q�O�����ׂł���B

�@�Ȃ��A���@���͕s��s�{�`�ł��������A�����̑y��/�����U�N�i1666�j�ɒ��j�E�����V��@�ɉ��@�A�I�ɓ��Ƌ{�ʓ��V�j���̖����Ƃ����B�܂��A���@���͌c���R�N�i1650�j�ɋI�ɍ������S��c���Ɉړ]�B

�@�{��@�͂P�V�ő剜�ɓ���Ƃ������m�͂Ȃ��B�ƍN�I���̎��͂S�O�A�e�p�[��Ŏ������q�Ŗ����ɍאS�ł������Ƃ����B�����Q�N�i1653�j�V�V�şf���B

�@�@�{��@

�g���O�Z����

�@��Ɖ@�ƍ����A�i�\�R�N�z�O�ɐ��܂��B�{�������d�Ɋw�ԁB����h�сi��Ǝ��j���J��A���a�U�N�{��@�ׂ̈ɏx�͘@�i�����ċ�����B�g���Q�P���B���o�����R��̊��i�P�Q�N�i1635�j�V�U�őJ���B

�g���O�Z����

�@���T�R�N���s�ɐ��܂��B�{�������d�Ɏd���A���x�A�S���@�ƍ�����B�c���X�N�i1609�j�g���ɐW�R�A�o�ł����{�����J��A�ēx�g���ɐW�R�Q�Q���Ƃ���B�g�r�Θ_��r����p���B���i�P�X�N�i1642�j�V�P�ɂĎ���B

�g�����Z����

�@�q���@�ƍ����A�V���P�S�N���܂�A�����Ɋw�сA����h�щ���ƂȂ�{�����ɐW�R�i�P�U���j�A���i�T�N�i1628�j�g���Q�U���ƂȂ�B�c�����N�i1648�j�T�R�ɂđJ���B

�r�����

�@�V���Q�N����������S����ɐ��܂��B

���Ƃ͉F�쑽�G�Ƃ̘V�b�ː�y����̉Ɛb�̉ƂƓ`��������m�͂Ȃ��B

�����A�ː�y���琳���̕��E����B�����r�㎛���i���@���J��E��h�z�ł������̂ŁA�����͔���B���Ƃ̊W���[�������Ɛ��������B

�@�@�@���@�ː쎁�ɂ��Ắ@�����됣�s�ω@���됣�ˁ@���Q��

�����͒r��̛{���ɓ�������i���قƂ������j�ɏA�����x����B

�{�Ȃ��Ē����h�тU���\���ɋ�����A�㑍�s�얭�ɐ������A�r��P�S�������@���F�̖Ō�A���a�T�N�r��E���J�P�T���ю�ƂȂ�B

�@�i�P�U���Ƃ����͏���ɏ@�c���[�ĂĂ����Ȃ�j

�����͓����ɑ��A��y�Ƃ��Ă̌���肾���łȂ��A���i�����i�����������Ƃ͗Ⴆ�Γ����̏������Œm���B

�@�i�����͊����j

�Ȃ��A�r��Ɣ��O�A���O�ƕs��s�{�Ƃ̊W������ׁA�r��̓����̐���O�������B

�P�P���ŏ�@����

�@�V���P�X�N���O�����ɐ��܂�A�V���X�N�r��ю�ƂȂ�B�c���R�N����B�T�������J��A�n�I�s��s�{��M���Ƃ��A���ċ��s���`�̎����̒�������݂�B

�P�Q���@���@����

�@�i�\���N���s�ɐ��܂�A��ߖ{���������Ɏd��������̕t��Ƃ��ďC�w����B�����э��h�я��c�ƂȂ�A����ɒr��E���J�ɐW�R�E�S�U�ɂđJ���B�����Ǝu�������A�����̎t�ł���B

�P�R����暉@����

�@�i�\�P�Q�N�����R�c�ɐ��܂��B�{�Ȃ菬���Q���\���ƂȂ�B�r��ɐ������d������������B�����Δn�ɂ���̂����ȂňԂ߂�B���a�R�N�S�X�Ŏ��₷��B�q�̓��傢�ɉԂ��~��A���O�ł͍����u�ԍ~����فv�ƌh�B����Ƃ����B

�@�@�@�����R�c���ˁi�R�c�B����j�F��暉@���ٕ��A��暉@���ٗ�������

�W�j擋��̓����Ɉ�����

�@�M�Z�ѓc��擋�������A���łɒ�����a�݁A�͂��P�N�Ŏ��₵�A���̒n�ɂ͉��̏��������߂Ȃ������B

�����A��������n�y�ѐ��ׁi�����ՂƓ`�Ӂj��т��×��r�㕽�Ə̂���́A�����Ɍ������������͂��̒n�������B�r��ɍ�������𐜂鈤�D������萶�����n���Ɠ`������B

���āA���̒n�ɋ͂��P�N��嫂��A�����X�ɏ�������铖�n�ɉ����Ĕ��������ȁE���|�E���^������䶗��������B

�@�@�����ڍׂ́u�������l�^�M�\�E������䶗��v���Q�ƁB

�i�P�j�Z�P�@�̈Ԗ��ɑ���Ԋ�

�@�i���i�V�N�T���P�T���j���o���Z�P�@����

�@�@�@�i�ȗ��j

�A���A�u���X���������t���Ό��ⓚ�̎��s��o�A�ς����Ɛ\�����ւA���`�Ȃ�Ν��o�ɋy����̗R����A��������蓯�߂ɔ�t��ւƏ��]�ɂāA���l�̓��ɐ�����Ƒ����\����A�ɐ�������ĕ��a��m�s�V���֍s���ꂵ�Ƒ����\��A�E�E�E�v����B

�@�@�@�@�����a������������l

�@���Z�P�@�F���o����h�z�㓡����̎q���ɂāA����Ə̂��B�����̒���q�ŁA���o�����W���ɐ������A�s�����������B

�i�Q�j��������M���Z�t�A���̙�䶗��E�E�E�����^�M

�@�@��������M�Z�t�A���̙�䶗��E�E�E�E�E�{�}�́��u�ɓߋ��y����10�@������l�̌����v�R�c���[�@���]�ځB

�@���i�V�N�T���P�U���M�B�ɓߌS�ѓc���V�@�R�����q��g���A��@�@���q�i�Q���ł��邩�A����l�̑����Ɩ@���ł���̂��͕s���j

�@���݂̏��L�҂͔������T���E�����ϐ��B

�@�@�@�@�}�O�������T��

�@�@�@���{��䶗��͏�L���������l�^�M�\�E������䶗���▶���i�V�N�T���P�U���N�I�̖{���ɊY������B

�@�ĐM�̐M�҂��e擋��n���Ԗ₵�A�������̂Ǝv����B

�A�����i�������A���̑�肩�ǂ��������̘A���ɂȂ��Ă��闝�R�͕s���B�����L�҂̐����t�������̎n�ߖ��T���̒h�k��˕��O�i�������̖ԉ��j�̊�t�Ƃ������ƈȏ�̓`�͂Ȃ��Ƃ����B

�@�����͐g�r�Θ_�ɉ����Ắu�ς킵���v�Ƃ������R�ŎQ�������ނ��A�Θ_�̌�ł͘Z�t�Ɠ��߂�]�݁A�ɐ��Ɏ��畋���Ƃ����B

�����͒��N���l�ŁA���������ɕ߂���ė�������B���ɔނ͂S�A�o�͂V�Ƃ����B�o�͌�Ɍː�y����ɉł����Ƃ����B�i�������ǂ����͕s���j

�����͌c���X�N�ȍ~�A�Z��{�����E�������{���ɋΛ{���A���i�S�N�����P�W�����p���B�]�˔����S�ю����J�R���A��}�O�ɍēn���H���{暎��Q���ɐ�������B�ӔN�͌̍����Â�Ō��E��ɖʂ����C�l�̒n�ɖ����������āA�B������B�����T�N�i1665�j�V�V�ɂĎ₷��B

�Ȃ��A�}�O�ɉ���Ă͎�s�{�ɓ]�������Ƃ̉\������A�����ł͂������������Ƃ����B

�@�@�@�����a������������l�A���������S�ю���������l

�@�@�@--------------------

���u�s��s�{�h�}���̗��j�v���t�L�A���a�T�P�N <p.77>�@���

�@�@��������M��䶗��{���F���i�V�N�E�E�E�E

�@���u�s��s�{�h�}���̗��j�v�ł́A�M�Z�ѓc�̂Ƃ��镶��X�̓X���ɃJ�r�l���̙֑ɗ��{���ʐ^���|�����Ă��āA

�@�@�@���������ꂪ�u������M��䶗��{���v�ł������Ƃ����A���̎������t���́u�s��s�{�v�Ƃ̏o��̌_�@�ł������Ƃ����B

�@�@�@�@�i���{�̏������������T���ł���ƌ�q�����B�j

�@�@��L�̑��@���B�����K���A�╔�̐M�҂ɓn�����{���Ƃ͈Ⴄ���̂ł��邪�A

�@�@���̖{���͓����̙�䶗��{���ŁA�u���i�掵�M���܌��\�Z���M�B�ɓߌS�ѓc���V�v�Ƃ���A

�@�@��M�̓����Ƃق��ɓ��́E�����E���O�E�����E���[�̏����Ɖԉ�������B

�@�@�@��2019/08/19�lj��F���@���B�����K�����Z���l�A���̑��䶗��͎����́u�A���̙�䶗��v���Q��

�@�@�����炭�R�����q��g���i�y�я�@�@���q�j�̕���������̂ŁA�ށi�M�k�j�����K���ċL���Ă���������̂ł��낤�B

�@�@�@�i����ȏ�̏ڍׂȐ����͖{���ɂ͂Ȃ��B�j

�@�@�A���A�O�Z���l�ł���A�����E���́E���i�E���O�E�����E���[�ł��邪�A���i�ł͂Ȃ������̏����E�ԉ��ł���B

�@�@�Ȃ��A���i�ł͂Ȃ������Ȃ̂��͕s���A�܂������Ƃ͉ω@�����i�����a�����P�W���j�Ƃ��v������A�s���B

�@�@�@���ω@�����͕s��s�{������Ɖ]���A�����T�N��Ƃ����̂ŁA�����Ƃ͉ω@�����ł���\���͍����Ƃ��v����B

�@�@�@�����ω@�����Ƃ������Ƃł���A����Ȍo���Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@���ω@�������������������ɂ���B�@�������������ː�ƕ揊���ɂ�����B

�@�@�@��2019/09/10�lj��F

�@�@�@���u�s��s�{�h�}���̗��j�v���t�L�A���U�o�ŁA���a�T�P�N�i1976�j�@���

�@�@�@�@���i�V�N�i1630�j�ɓ߂ɗ����ꂽ�����͗��N�T�W�������ğf����B

�@�@�@�z����̓����̐�����m��ׂ����̂Ƃ��ẮA�n�������ɋ͂��ɎU�����邾���ł���B

�@�@�@�����������T���ɓ����̏�������䶗�������B���̙�䶗��̗R���͑S���s���ł���B

�@�@�@���̙�䶗��͂��Ɩ��T���h�Ƒ�˕��O�i�����Q�T�N�v�j�̏����ł�����������𖭓T���֊�t�������̂ł���B

�@�@�@����܂ł̓���o�H�͑S���s���Ƃ̂��ƁB�i�����̖��T���Z�E�����ϐ������ȁj

�@�@�@�@���̙�䶗��ɂ́u���i�V�M�ߌ܌��\�Z���M�B�ɓߌS�ѓc���V�\���@�����v�Ƃ���A����ɓ����A���O�A���́A���[��

�@�@�@�g�r�Θ_�Ŋe�n�ɗ����ꂽ���l�̖����L�����B�i�S�Z���l�̓����i�����������̖�������B�j

�Ȃ��A�O�Z��l�A���́u�ʖ{�E�E�E�����╔�E���Ə����{�Ƃ����ׂ��E�E�E�v�����݂���B

�@�@�@�����́u������M�Z�t�A���̙�䶗��v�Ƃ͕ʂɁu�O�Z���l�A���̑��䶗��v���m����B

�@�@�@�u�O�Z���l�A���̑��䶗��v�ł���B

�@�@�@�@�@�E�E�E�E�{�}�́��u���@�\�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�\�v���쐟�E���c���F�@���]��

�@�@�@�ɂ��Ă͉�������S�I�����╔�̐��Ƒ��ł���A

�@�@�@���@���B���O�Z���l���������Ċ╔�̐M�k�ɗ^�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@���ڍׂ����O�@�̌n�������g�r�Θ_�E���i�@���̍����ɂ���B

�@�@�@--------------------

�i�R�j�\�E�����̙�䶗��E�E�E�����^�M

�@�@���i�V�N�����u�\�E��䶗��v

�@���i�V�N�P�O���P�O���M�B�ɓߌS�ѓc���V�A���^�҂̖��O�Ȃ��A�����L�ҁF���R�s�E�O�،Վ�

�i�S�j���`�V��䶗��E�E�E�����^�M

�@���i�V�N�����Q�R���@���^�ҁF�������E�q��@���A�����L�ҁF���R�s�E�����^

�i�T�j�\�E��䶗��E�E�E�����^�M

�@���i�W�N�Q���P�X���O���㍶�J�V�����V�A���^�ҁF�Ԗ[�u����a�q���E�S���@���P�A�������ҁF���l�s�E��������Y

�@�Ԗ[�u����E�V�͏����q�Ə̂��A�ː�B���Ɠ������F�쑽���̘V�b�ŁA���Ɏ�Ƃ��o�ē��쎁�ɑ�����B

�@�@�@���{��䶗��͏�L���������l�^�M�\�E������䶗���▶���i�W�N�Q���P�X���N�I�̖{���ɊY������B

�@�@�@���Ԗ[�u����E�V�ɂ��Ă�

�@�@�@�@�������a�䌳�������A�@�����������������A�@�����������ŏ��ז������@���@�ɋL�ڂ���B

�i�U�j�\�E������䶗��E�E�E�����^�M

�@���i�V�N�P�O���P�R���M�B�ɓߌS擋������V�@���V�F���@���B�A�����L�ҁF��t���╔�E�����E�q��

�@���̙֑ɗ��ɂ͊��i�P�O�N�́u�����v������B

�@����ɂ��A���B�͔��O����Q��擋���K�₵�A2��ځi���i�W�N�j�̎��͓����͊��ɕa�炵���₵���̂������������̂Ɛ��肳���B��N�A���B�͉����֓]�����Ɠ`�����邩��A���̙�䶗������̒n�ֈڂ����̂ł��낤�B

�@�ȏ�̂ق��A擋����Ɏ��^�����ޙ�䶗��́A���O���P���y�ѓ��n���ɂ����`��������A�܂�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��B

�@�@���{��䶗��͏�L���������l�^�M�\�E������䶗���▶���i�V�N�P�O���P�R���N�I�̖{���ɊY������B

�@�����J����A���̈������サ�A������`������̂ɐ��O�̖��F�����������̏��Ȃ�����B

�@�i���̑S���̌f�ڂ����邪�A����͊�������B�j

�����A���̏��Ȃ͈����̕����������Ă��āA�������s���ł���B���Ȓ��Ɂu�䗼�l�l�Ƃ��Ɂv�Ƃ���A�Ⴆ�A�t�̏\�O��������̍s���@�����y�ѓ����̉摜��`�������_�Ȃǂ̓�������q�ȂǂɈ��Ă����̂ł��낤���B�܂����Ȓ��́u�ꖡ�@�v�Ƃ͓��_�̉@���ł͂Ȃ����낤���B

�@���������ɔ����A擏��ł͖����ł��������A�⍜�����Ȃǂ̑[�u�����ē�����擏��̈��ɗ��܂�A���_�Ȃǂ͑��@�ƂƂ��ɑP�����u����ׂ����O�ɓ��s���A��ɂ͓����̈�u�ł������������M�̌������s���ׁA���B�i���@�j�E�����͉������ʂɉ����������̂Ɛ��肷��B

�@���ɁA�����͓����̎������i�l�\����j�̖@�v������s����B���̓����̈����@�i���j���̏������c��B

�@�@�i�����͏ȗ��j

�����͐g�r�Θ_�̘_��ɂ͏o�Ȃ��������A���������͋��s�ɉ�����s��h�̒��S�l���������Ǝv����B

�����͒����@�ƍ����A���̒������A�����a�����A�]�ˎ�暎��Ȃǂɐ������A�ӔN�����ʍ�h�т������A�����R�N�i1654�j�P�P���P�P�����₵�u�Ж��_�v�̈⒘������B

�@�@�@�@�������ɂ��Ă������@������l���Q�ƁB

�@�s��s�{�Ȃ�@���͖@�؏@�̉��v��茩�āA�|�Ɏ`�ْ[�ł͂Ȃ������B����A�g�r�Θ_����A���{�̊��������ւ���ꂽ���Ƃ����������̂ł���B

�@�֓��E�����Ɖ]�킸�s��{��M�鎛�@�͎�s�{��葽���A�r��⏬���▭�o���Ȃǂ͐g���ɑΗ������Ɨ��̖{�R�ł������̂ł���B

�A���A���O�@�͖@����r��E���S���Ɠ������N�n�ŁA���N�̖@���i�����̖@��j��o��m�������������ɍO�������̂Ɏn�܂�B���O�̗̎叼�c�E�Y��E�F�쑽���F�V��M�̖��ɋ����������̂ł���B

�@�������Ȃ���A�]�ˏ������O��̂����r�c�����͎��d�A�ŋ���e������B

�����U�N�i1666�j�����̒r�c���̓���1044�����E�m��1957�����̓��A�s��h313�����E�m��585���A�O�ɓV��E�^��250�����E�m��262����p�₹���Ɠ`����B

�@�@�����@�@�s��h�Ɋւ���e���̑S�e�́u�����U�N�̓��@�@�p���ꗗ�v�ɏW���B

�X�j�s��{�h�e���ƒn���̖@��

�@�g�r�Θ_�̌�̏�ɉ����āA�Ȃ��A�s��{�h�͐��ł͗����E����A���ł͗����E���[�ɒ��S��L���A��ʏO�k���s��𐳓��Ƃ��A���鋭���ł��������A�g���͑����^���������߂��Ƃ����s�U�ł������B

����̐g���͖��X�������v��ׂ��A���i�W�N���犰���Q�N���̂R�Q�N�ԂɈ��i���邱�ƂV��A���̂ق��ɒJ�����֎������Ė����R�x���㏑���Ȃ��Ď��Е�s�ɑi�����s�����Ƃ����B

�@�������N�A�g���̈��i�ɂ��A�r��E���R�E�Ό��E���V�E�Z��{�����E���o���̂U���͖{���E�����Ƃ��g���̖�������ׂ����ƁA����E�����E�蕶�J�͖{�������Ƃ��s��{�̖@�������ׂ��Ƃ̌��F�������A�g���̑i�ӂ̔�������B

�������A�g���͎��Ɏ��X�ɂ��A���Е�s����܍b��璉���i����͒����̒��j�����̌�ł��낤�j�ƋC����ʂ��A�u�n�q���̂͌��V���O�����h�̌䋟�{�Ƃ��Ď���v�Ƃ̗ߒB����ʎ��@�Ɋ肢�����Ƒi������B����͍I����㩂ł������B

�ʂ����āA�����T�N�i1665�j���{����e�@�Ɂu�����n�q���̂͐m���i�����̉��j�Ƃ��ĉ����ꂽ���A����͎O���̋��{�Ƃ��ĉ�����v�A�]���āu�n�q�����������H���䋟�{�ƕ�v�Ƃ̎��o���ׂ��Ƃ̕z�B���o���A���s��{���@���玛������o���������~�߂�B

����͕s��{���@�ɂƂ��ẮA��Ώ@�����������A�˂Ό�����w���Ȃ��Ď����j�p�̊O�͂Ȃ��̂ŁA�s��{���@�̑����͂��Ɏ��o���A�������邱�ƂƂȂ�B

���̒��ŁA������C�������ю�E��C�h�є\�������@���u�͓��u�Ƌ��ɔV�����ۂ��A�g��������ᔻ�́u�j���L�v�킵�A�����U�N���y���֔z������A���̓��u���v�X���߂ɏ�������B

�@�@�@�@���O�{�o���������@���u

�@�@�@�@���O�@�̌n�������u�̋L����������i���u�Ńy�[�W�������j

�@�@�@�@���O�@�̌n���������@��

�@�g���͂���ɂ���̖̂ړI�͒B������A�s��{�h�̒��ɂ͗̎傩��̎��̂́u�ŋ��O�c�i�n�E�ǂɋ������ߓc�A��E�e�ɑ��鉶�c�A�łɑ���h�c�j�v�̓��̔ߓc�Ƃ�����𗧂āA�@���ɂ͍��x���Ȃ��Ƃ̗�����Ƃ���̂��������B

����͓V�a�E�勝�̍��̂��ƂŁA���������A�蕶�J���W�A�J�������Ȃǂł���B

�@�g���͂܂����i��������Ă���̖o�ł�}�����̂ŁA���\�S�N���{�́u�s��s�{�̋V�͌��˂Ă�����̌�A�R�|�����a�����E�蕶�J�@�؎��E�J�����䎛���ߓc�@�Ə̂��A�s��s�{�̎`�𑊗���ɕt���A���x�ߓc�@����~�o�点��v�Ƃ̍ċ֗߂�~���A�L�����喼�E���{�ɂ������̓��̌��@�����s��͂��߂�B

�����U�N�ȍ~�A�����Ȃ�s��{�h�͋��Ƃ���A�n���ɐ��s���邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B�e���������قǐ��s�I�ɋ��M�̓x�������A���X�Ə@�c�ȗ��̐��K�͎�������A���쎞����o�߂���B���̖@���̏���͔��O�n�����ł����������Ƃ��Ǝv����B

�@���W���A�r�c�����̒e�����ł��Ս��ł������̂����̈�����Ƃ��v����B

�@���O�̒n���`���͍]�ˊ��̔��Q�ɍR�����j���̘A�ڂł��邩��A�����m�肨���K�v������B�����ɑ��쌺�����̏��q�Ɉˋ����Ĉȉ��ɏ����邱�ƂƂ���B

�@��ʐM�k�͕\�����͎�s�{���A�����͕s��{�̐��m�ɋA�˂��ĐM�𑱂�����̂������A���O�ł͂�����������M�҂Ə̂����B

����A���{�͎��@���g���ď@����߁i�ːЂ̊Ǘ��j���ލs��������A�\�ʂ����ł���s�{�⑼�@���U�����邱�Ƃ������āA���O�ҁi���Ёj�����o�����B�����@���܂��͐��҂Ƃ����B���̐��m�𒆐S�Ƃ����@���i���ҁj�Ƃ̈�A��@���Ƃ����h�Ə̂��A�����܂�掖@�̍�����������̂ł���B���̏ꍇ�A���M�͑��h�ƌĂꂽ�B

�@���m�͖@���ȊO�̋��{�͒f���ĎȂ��A�Ⴆ���M�ł��낤�Ƃ��O���ł��邩��A���{�͖@����ʂ��čs��ꂽ�B

���̎葱�͎{�嗧�Ə̂���A����߂Č��i�̂��߁A����u��h�Ȃǂ����������̂́A���ꂪ�����ׂ������̂ł���B

�@���V���ւ̉��ɐ��s����@�h�́A���̑g�D�̈ێ��E�p���͍�����ɂ߂�B�����̈�b���`��������A����͊�������B

�����āA�@���ɑ����̏}���҂��o�������́A����������߂�p�͂Ȃ��A�����]�˔Ԓ�粎O��̊��{�i���ܘY�E�q��̓@���ɂ����āA�S�O�]�N�ԕs��{�m�̐��ݏ��ł�������暈��ɂ͕s��̔p����暎��ɔ鑠����Ă��������̋L�^���ۑ�����Ă����Ƃ������A�V�ۖ@��̎��j�łƂƂ��Ɏ���ꂽ�Ƃ����B

�@�@�@�@�]�ˋ�����暎�

�s��s�{�h�Ƃ̊W

�@���@�@�̒��ł��s��s�{�h�ƌĂ��W�c�́A���@�@�ȊO�̎҂���z�{���{�͎�ׂ��ł͂Ȃ��i�s��j�A�M�҂ł͂Ȃ��҂ɕz�{���{���{���Ă͂Ȃ�Ȃ��i�s�{�j�A�Ƃ�����������A���@�@�̐M�҂ł͂Ȃ��]�˖��{�ɏ]���������ۂ��A���i7�N�i1630�N�j�̐g�r�Θ_�i�s�{�s��̉e�����ɂ������r��{�厛�Ƃ���ɔᔻ�I�ȋv�����̑�\���]�ˏ���Ř_�����s���������j�ȍ~�A���h�̓L���X�g���Ɠ��l�ɋ֎~�E�e�������ꂽ���A���̌���������̎��@�͕s�{�s����т����B

�@�Ƃ��낪�A�����N���ɂ������Ď��̂̈��g���鎖�������Ď��̂̈��g�����ۂ���ӌ��Ǝ��͎̂��߂ł����ĕz�{�ł͂Ȃ��Ƃ���ӌ��ɕ�����A�O�҂���������@�͂���������ɒe���̑ΏۂƂ��ꂽ�B��҂͔ߓc�h�Ə̂���đ����������ꂽ���A���nj��\4�N�i1691�N�j�ɉ��߂ĕs�{�s�S�ʋ֎~�ƂȂ����ۂɉ��@���������邱�ƂɂȂ����B

�@�u�}���^�v�吳���N�A�ⓡ�t�Ŏt�ҏS�A�����Ɉ⑶����ߋ����̒f�Ђ��ҏS�@�ł͎��̂悤�ȏ}������������B

�W���A�M�k�̏}���҂Ɏ����Ă͐����l�̑����ɒB����ł��낤�Ƃ����B

�g�r�Θ_�ȍ~�ł�

�P�A���i�P�Q�N�㑍��c�i�㑍�@�j�{��R�{�o���s��{�m���Ձi�@�Ɖ@����j�\�������ɂđm���U�����Y�A���͏Ă������B

�@�@�@�@��y�@���o

�P�A�������N������q�ȉ��U�m�A�v�X���߂ɏ�������B

�P�A�ݎ��R�N�ᏼ���@�����������@�������A�Q�m�͎O��E�哇�ɉ����A�W�m�͏��Ƃւ��a���B

�@�@�@�@���u���Y�ƒ�q�B�|���{�@�؏}���j�v�E�c�N��A�R��[�ŏ��сA���a�T�R�@�����邪�A���ǁB

�P�A�����W�N���O��c���̏}���A�m���U�l���Y�A���̑��̏��E�q���Q�W�l�̐e���͗��߁B

�P�A���\�S�N�ߓc�h�m���V�T�l���ɓ������E��O�ܓ��ɗ����A�����E�蕶�J�E�J���̂R�{����V��@�̉��@����B�������͌�B

�P�A�����R�N�㑍�����@�̒n�ŁA�Q�l�s�M�s��{���z�A�M�҂W�R�P�l���������ĉ��@�B

�P�A�V�ۂX�N��㍂�Â̕s��{�������Ă������A�������ȉ����a�E���A���̎��S���̕s��m�͖w�Ǖߔ������B

�ȏ�̑��A�����U�N���當�v�R�N�̊ԂŒm���Ă���s��{�m���̏}���҂͈ȉ��Ƃ����B

�@���߁F�T

�@���Q�F�P�Q

�@�����F�P�Q�P

�@�f�H�����F�P�U

�@��a�E�Ǖ��F�S�Q

�@�ŎE�F�Q

�@���S�i�S���͕ʁj�F�R�P

�@�S���F�Q�X

�@�@�@�@���O�@�̌n���������E���\�Ȍ�̎傽��@��

���X�ɂ͎��̂悤�ȍ��D���f������B

�@�@�@��

�@���肵�����j�s��s�{�@��n�ݔN�䐧�ւ���A���R�s�R������̗L�V�n�\�o�ւ���ق��ЂƂ���

�@�@�͂Ă��̑i�l�@�@��ܕS��

�@�@����܂�̑i�l�@�@��O�S���@���鋳�t

�@�@�����ւ�҂̑i�l�@���f�@�@�@����x�����������̂��Ăя@��ɗ����Ԃ�������

�@�@���h��@��̑i�l�@��S���@�@���@��̕z����⏕������̂ƈ�ʂ̐M�k

�@�E�V�ʉ퉺�V���ƂГ��h�@��V������Ƃ��ӂƂ��i�l�\�o�i�ɂ�肠��n���ɂ����ăn�����V�����ܐl�g��ނƂ��ɉ폈���ȎҖ�Ƌo��E�팘����Җ�

�P�O�j�P�@�^

�@�����r��{�厛�ݏZ���A�����̖��������������Č�������Ă��Γ����T������i���P��͔��J�ɂ���j�Ɍ�������B

�P�A�\��w��

�@���a�W�N�����A���P��W�ڂقǂȂ肵�Ȃ����A�֓���k�Ђɂē|��A���͉��w�Z�w���̂ݑ��X�B

�Q�A�ܗ֓�

�@���i�R�N�[�S���R�������A�����X�S�ځB

�@�i�E�j�ޖ����

�@�@�i���ʁj���i��O�N����

�@�@�@�@�@�@�����É͖�����

�i���ʁj���@�@�،o

�@�@�i���ʁj��\�c���@

�@�@�@�@�@�@�[�K���O��

�@�i���j�����@��

�@�i���ʁj�����i�ԉ��j�Ƃ���B

�@�@�@������ʂɑ�����l�i�����j�̖@�������ށB

�R�A�\��w��

�@���i�R�N�V���T�������B���P��W�ڂقǂȂ肵�Ȃ����A�֓���k�Ђɂē|��A���͏�w�j�w�����ӁB

�S�A��⸈�

�@���i�U�N�����S�������A�����k�Ђɂ���ĊW�̏㕔�������B

�@�@������ʖ�

�c��镔���̑����͖�V�ڂT���B����ꂵ�����ɂ͖��@�ƍ����ꂵ�ƌ��ցA�̂���镔���ɘ@�،o�̂R������������B���̔��ǂ����镔����

�@�v���@�Ґ��S��S�@�H�`�t����X�܉A�A�O�E�B��S�O�����A�@�S�\���n���T�����ŊE�A�˖@����F�ːS����A�L���H���H����A�@�ōāE�E�E�E

���̖����͂Ȃ����ʂ���E���ڑ����Ă��邪�A�������A�͂��Ɏ��̂X����ǂݓ���܂łł���B

�@�E�E�E���㖳����B�������V�B

�@�@�@�@���ȏ�̒r��{�厛�Ɍ�������S���

�@�@�@�@�@�u�r��{�厛������l�ܗΓ��E�����@�t�C�\��d�w���E�����@�t�C�\��d�w���v�Ɏʐ^�y�яڍׂ��f�ڂ���B

�T�A�ܗ֓��i�ݔ��J���{���j

�@���a�P�O�N�U���P�Q�������A�����P�Q�ځB

����͉��ꑾ��ꓰ���ĕv�l�̋t�C���ŁA����ɂ͂Q�O�O�]�̓������������܂��B�v�_�͓��Ă����R�̑��c�ɐs���ꂽ�ĐM���̎^������e�ł���B�A���A�����ł͗ł��낤���A���ǂ��������������悤�ł���B

�@�@�@�@����̔��J���{���ɂ���ܗ֓��̎ʐ^�Ȃǂ����J���{�����Ɍf�ڂ���B

������y�ё����Ղ̂���

�@��������ܗ֓��F�����Ƃ���n���͌���ł͂R���R�T���Ƃ����B

�@�@�ܗ֓���̍���

䶔��̒n�́A�×��D�˂Ə̂��A������P�������̔��n�ɂ���B�}���U���̏����n�ł������B�����̖��N���͎G���ɖɔC�����Ԃł������B

���̐��͑����ՂƓ`�����Ƃ���ŁA��������܂ł͉H��S���̒��Ԋ��Ə̂���і�ł��������A���̌�l�L�ƂȂ茻�݂͌K���ł���B

�����ɂ́A���͕��̑O�Ɉڂ��ꂽ���A���̂S��̖��D���������B

�P�D�����ɑ�ځA�M���@���M�����˓�@�ƍ����A���e�ɂ͏����R�N�A�b���X���T���@�Ƃ���B�A���A���Γ�Ƃ͕s�ڂł���B

�Q�D�����ɑ�ځA�E�F�s���@�����A���F�W���P�X���Ƃ���B�N���͂Ȃ��B

�R�D���̂Q��͖����ł���B���̂P��́u��̕�v�Ə̂��A�]�˂��������@�����ė����ѐ����j�̕�Ȃ�Ƃ̌��肪����B

���o�ˋy�ы��{���̎�

���̋������|�тł����������̒����܂ŁA�悩�琼�֖�T�ԂɈꏬ�u������A�u��ɘV�吙�������A������o�˂Ə̂��Ă����B

�����Q�V�N�V�吙�͔��̂���A�u��ɂ͑�ڔ肪���Ă��A���̖T��ɂ͓����̈�r�u���ɂ����ӁE�E�v�̉̔�����Ă�B�吳�S�N�̂��Ƃł���B

�@�܂��A�����Ɍo���A���T�A���o�A���v�e�畔���A�A����@�A���@�@���̑��̕��������܂ꂽ���R�̋��{���i���S�ڂT���A���R�ڂقǁj������B�Ύ��������ǂɋꂵ�ނ��A�͂��Ɋ����R�N�Ǝv����N���ƁA���ʂɁu�{��g�c�ΉE�q��v�u�����i�ԉ��j�v�̕�����ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��A�����𑍍�����ƁA�����R�N�͓����̂R�R����̐������A�g�c�ΉE�q��Ƃ͗̎�e������̉Ɛb�ŁA�W�O�������ꂽ�l���Ǝv���A���̐l�̐M�{�ɂ���ē����������̏ˊ��ɑ��ďC�v���ꂽ���{���y�ьo�˂ł͂���܂����B

��������i���Ɋւ��鎖

�@�ߔN�A�����̈�i�Ə̂�����̂��R�_�����B

�P�D�ؒ��m�`�b����A���ɓߌS�O�䑺�������@�@����i���ѓc�s�����j�B�����V���V���A���ɂ͓��@�ƍ�����B

�Q�D�b�q�单�A���͏�ѓc��y�@����Ɏ����B�����U���A���ɓ��@�J��ƍ�����B

�R�D�������A��ѓc��y�@����Ɏ����B�E���Ɂu�t�����P�@���}�哿����v�����Ɂu�{�嚢���@���Łv�����Ɂu�r���Z�v�Ƃ���B

�@�����̋��Ə㏼���͓����̋A�˂��Ă����̂ŁA���̂R�_�̈�i���������ɔ[�߂���B�������͏����R�N�����J��Ƃ��đ�Ə̂��A�����͕s��{�h�ł���A��N��h�ɓ]����Ƃ����B�����N�����͎ƁX���Z�̎�������A���ܕH�̘Z���Ȃǂ����܂����̂ŁA���������A�Q�ƂR�͎����o����A�]�X�Ƃ��Ĉ���Ɏ��ɔ[�܂������̂��낤�Ƃ����B

�@���A��i�ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ؑ��Q��͍]�ˏ����̂��̂ŁA���@�̍����͉������A�R�̓����͎��������̂��̂Ɛ��肳��A�r��̏�Z�Ƃ���A�����̌g�s������i�ƌ��Ă����Ȃ����A�s���ł͂Ȃ����낤�B

�����O�̖{�R�ƕۑ���̎�

�@�����R�U�N���悪�g�m�Ƃ��ė������A��O�ɓ������Ĉȗ��A���a�S�N�܂ŁA�{�R��薈�N��̓����������i����A���n�̓��u�҂͈��������������铕���߂��B

�吳�R�N�L�u�҂Q�S���ɂ���ĐΑ��奂��������̂��@�ɁA�r��ÐՕۑ����������A���������ł���B

���j�֎w��̎�

�@�吳�P�Q�N������l�ܗ֓��͋��勳���V���r��̛����̌��ʁA������l�̎��т͓��{�ŋ��j����M���ׂ����̂܂��ܗ֓��͓��R���̕W���̓��������́A���쌧�j�ւɎw�肳���B

���Q�S��������ƒc�Q�̎�

�@���a�Q�N�{�R�ǒ����悪�������̕�Q������B

���a�T�N�T�������R�O�O����ɂ͋L�O�����O���^�A�����肵�A���R�E�����E��t���M�k���悻�P�U�O���m���W���̒c�Q���s����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@-----�@������l�`�@�I��@-----

���y�S�z������l�g���V����ڐ�

�@2022/04/20�������Ǝ���K��A���̎��A���Ǝ��Z�E����u�����ɓ�����l�̑�ڐ��⑶����v�Ƃ̂��b������������B

���̎��͗R���Ƃ��ڍׂȏꏊ�ɂ��Ă��������邱�Ƃ͂ł����A�܂����̌�̒����ł��A��̓I�ȏ��͓���ꂸ�A����ނ�Ȃ܂܂ł������B

�@���ʁA���L�Ɏ�����������A�c�ݎV���ɑ�ڐ��⑶���邱�Ƃ��������A�����āA���̑�ڐ������R���̑�ڐł��邱�Ƃ���������B

���Ǝ��Z�E�k�́u�����̓�����l��ڐv�Ƃ́A���́u������l�g���V����ڐv���w���Ă������Ƃ���������B

�@�@�����{��ڐ͌��ݖ����ł���B

���u�ӂ邳�Ƃ̓`���@�ӂ邳�Ƃ��Ƃ߂ĉԂ�������߁\�����E�R�����z�v�ԉH����A�ق��������ЁA2005�@���

�@����P�S�́@�g���V���̂���ڔ�

�@�������̓�[�𗬂��O����͎牮�R�E�����R�E���G�J�ւƑ����R�����������āA�[���u���J�����݁A�J�������ɍ�����������ɓ߈���֒ʂ��铹���u�g���V���v�ƌĂԁB���݂͖g���Q���̑傫�Ȋ�Ղ͌@�킳��A��^�Ԃ��ʍs�\�ƂȂ������A�̂̓��͍��̓���菭����̒i��ʂ��Ă��āA�l�n�̒ʂ�邾���̋ЂŁA�����̓�ł������Ƃ����B

���̂��Ƃ͌R���ʂʼn]���A������͍U���̓���v�Ղł��������Ƃ��Ӗ�����B���̂��Ƃ͓V���P�R�N�i1585�j�̍�����U�h��i�ۉȐ��r���珫�Ŋ�肪���}����c�j�ŁA���{���镺�͂̊�肪��s�������ƂȂǂ��@���̂Ɏ����B

�@�g���V���͌c�������ɋ��Ɏ����J�킵���Ɖ]���A����������A��Ɗ�Ƃ̊ԂɊۑ���n���͂��ȓ������m�ۂ����悤�ȓ��ł������B�ʍs�͊���v��āA�h�����Đl�n���ʂ�铹�ł������B

�@��ڐ͌���̖g���V���̍�����̒n�_�ɐݒu����Ă���B

�������̐Δ�͖g���V���̍�����̎R���̑��ǂɒ����Ă��������̂ŁA�吳�P�S�N�g���V���̑���C�H���ɂ���āA���ǂ��炻��������o���ꌻ�ݒn�ֈڂ����Ă�ꂽ���̂ł���B

�@���̎���͑�ڐΔ�̔w�ʂɒ���ꂽ�蕶�i�����j�Ɏ�����Ă���B

�@�u�g���V�����ڍ����X�H�����k�L���ޛ����A��ʐ[���얳���@�@�،o��畔�A�\���W�V���V���s����冓��A���`�ݐ̍��m�^���C�@�،o�T��畔���A�ȓ��O����ʈ��S��E�E�E�ȉ����E�E�E�v

�@���̖g���V���̉��C�H���ɂ͐H�T�����W������Ƃ����A���݁i2005�N�j�ł͎R���̖k����O����l����������B

���̖k�������R�̈ɓ����Y���ɉ�������z���āA�莆�Ŏ��̂悤�ɓ`�����Ƃ����B

�@���̉��C�H���̎��A���Ղɕ����������Ă���̂͒N���m��Ȃ������B

���Տ����̏����ŁA��ՑO�̎G������菜���ƁA�����������Ă���B

���̕����́u�얳���@�@�،o��畔�v�ł���Ɣ�������B

�ܘ_���Ղ͓P�����邪�A���Ƃ����ڂ̕����͐�������Ȃ琶���������Ƃ����C�����ŊW�҂͈�v����B

�܂��A�@�؎��Z�E�ɓnjo���˗��A��ڂ̕����͂��̂܂c���ׂ��A��Ɍ������{���[�����E��������[�U���āA���j����B

���j�̂��ƁA��Ղ͓��H�ɂ��藎���邪�A�����̖������F��C�����ōӐ���菜���ƁA��ڂ̕����͊��S�Ɏc��A���藎���Ă����B

�V�������ꓯ�͒N�Ƃ͂Ȃ��ɑ�ڂ����a�������A�o�̌��������݂��݂Ɗ������Ƃ����B

�@���āA���́u��ڐv���ǂ����邩�ƐH�̎�C�E�k�����N���i�k����O���̎����j�͕���Ǝ��̏Z�E�i����B�Ît�j�ɑ��k���A���ʂ͓��@�@���@����̂ƂȂ�������A�Δ���������㐢�ɓ`���邱�ƂƂȂ�B���ꂪ���݂̖g���V���̑�ڐł���B

�g���V�����ڔ�

�g���V�����ڔ�Q�F

�@�@ �{�ʐ^�́u�ӂ邳�Ƃ̓`���@�ӂ邳�Ƃ��Ƃ߂ĉԂ�������߁\��S���E�R�����z�v�ԉH����A�ق��������ЁA2009�@���]��

��ڐ̗��ʂɂ�

�u���`�ݐ̍��m�^���C�@�،o�T��畔���v����A�^���m���@�،o�T��畔�����C�A���߂��Ɠ`����Ƃ���A���m���͖�������Ă��Ȃ����A���̑�ڂ̕M�҂͓�����l�ł��낤�Ɠ����ł͓��@�@���@�ł͌���Ă����Ƃ����B

�g���V�����ڔ藠��

�]�ˏ����ѓc�ˎ�E�����ˎ�̎Q�Ό��͓�������V�������H�Ƃ��A�ѓc�ˎ�͖g���V�����ʉ߂���ƁA�ʉ߂̔�r�������ɑ��点���Ɠ`����B

���i�V�N�i1630�j������l�͐g�r�Θ_�̌��ʁA�M�Z�ѓc�ɂ��a���ƂȂ�B

�@���{���ł͓����z���������V�N�A����������W�N�Ƃ��邪�A�P�Ɂu���i�V�N�E�W�N�v�̎��Ⴆ�ł��낤�B

�����V�N�i���i�V�N/1630�j�]�˂�����V�����z���č����ɓ����������́A�g���V���̓�Œʍs�l����a���Ă��邱�Ƃ����ɂ��A�@�؋���畔���C���A��ڂ����ɏ����A���l�̕������F�����̂ł��낤�Ɛ��������B

�@��������l�̍]�˂���ѓc�ւ̗����͎��̂悤�ɐ��������B

�@�P�A�]�˂���ѓc�ւ́A�b�B�X���������A���؏h�i�S�Q���j�E���V�h�i�S�R���j������V�����z���A�����ɓ���A�g���V����ʉ߂��A�ѓc�Ɏ��������̂Ɛ��������B

�@�Q�A�ѓc�ˁE�����˂̎Q�Ό��͍���������V���z�ōb�B�ɓ������Ƃ����A���������V���z�ōb�B���獂���ɓ������Ǝv���邪�A�u�ɓߖ@�ؓ��v���������łɐ������Ă����Ǝv���A���؏h����ɓߖ@�ؓ��i�䏊�����z�j�ō����ɓ��������Ƃ̏\���ɍl������B

�@�R�A���؏h��ʉ߂������Ƃ́A�Ӗ؏h�ł̓����̉̂��c����Ă���̂Ŗ��炩�ł���B

���ڒ��t�̋L�^

�@�������̐����Ƃɑ���l�ł�������c�������c�����u���ڒ��t�v�̊o��������Ƃ����B

���̊o���ɂ��ƁA��ڂ�g�����̊�ɒ������̂͌��\�U�N�i1704�j�Ƃ����B

�@��������V��@�����V�ґ�ڂ�ؕt�\�x�R�@�@�؎���\��

�@��v�a�i�ˏd�������v�j�@���f��|���ߏ��Ɍ�ԁ@�P�ڗ��s�\

�@��l�jਐؐ\�R��j�\�n�A

�@�@�@�i�k���ʒj���j

���\�U�N�͓������|�̂Ƃ�����V�O���N��̂��Ƃ����A�������ߐl�ł��������ƁA�s��{�̋V�����ł��������Ƃ���A���V��݂�A�̈ӂɎ����߂��������̂Ɛ��������B�Ȃ��A��ڔ�Ɋւ���L�^�͐����Ƃ̋L�^�ȊO�ɂ͖����B

�܂��A�����V�N�V���̉��C�H�����s��ꂽ���A�܂����������Ɋ�Ԃɖ�n���ēy�ŕ����V�����������Ƃ����B

����ɁA�R���@���Z�E�͖��N���̔�Ɍo�������A������Ă���Ƃ����B

���ȉ��͂f�����������l�����@���]�ځF��ڐ͖���

�@�g���V�����ڔ�R-�P�@�@�@�@�@�g���V�����ڔ�R-�Q�@�@�@�@�@�g���V�����ڔ�R-�R�@�@�@�@�@�g���V�����ڔ�R-�S

�Ȃ��A���݂̖g���V���̐V���ɂ͍������瓌�Ɍ������āA�g���V���o�X��ׂ̋L�O��A�g���V�����ڔ�A�M�\�Γ��E���w�肪���B

�@�g���V���o�X��ׂ̋L�O���F�g���V���o�X��ׂ̐Δ肪����B���e�͈�ؕs���ł��邪�A�����炭�g���V���̊J��L�O��̗ނł��낤�Ɛ�������B

�@�M�\�Γ��E���w���F���w��͉��̂ŁA���̂����܂�Ă���Ɛ������邪�A����s���B

���y�T�z�M�Z�ѓc������l���

2022/04/19�B�e�F

�@���͍�����V�ڂ̐Ί_�A���O�Ԃ̒����ɉԛ���̌ܗ֓��A�����U�ڂQ���A�e�ւ̐��ʂɖ��@�@�،o�̈ꕶ�������݁A

�n�ւ̐��ʂɂ́u�@���t/�o/������l�v�A�E���ʂɂ́u���i��\�Nᡖ��܌��\����v�A�����ʂɂ́u�s���@���������v�ƍ��ށB

�u�Ί_�O�̖��D���S��͊ȑf�A�����̕�́���ځA�s�~�@�����A�����\������ƍ��݁A���̌������ĉE�ɓ��Γ�̕恃��ځA�M���@���M���Η��A�����O�N�b�߁i1954�j�㌎�ܓ����ƒ���B

���Γ�͓����Ɏd������̂悤�ł���B

�܂��A�����̕�̈��͍]�˂��琏�������ѐ����j�̂����̕�Ɖ]����B�v�i�u�������l�B�v�j

�@���Γ�E�����̕��F�������ĉE�����Γ���

�@������Փ��Γ����@�@�@�@�@������Փ������

�@��ڐE�����E�����̕��F�������č����獶�L�̕���

�@������Ց�ڔ��F�얳���@�@�،o�Ƃ���̂ŁA��ڐƎv���邪�A�������Ǐo�����A�ڍׂ͕s���B

�@������Ֆ����E�����̕�

�������l��F���������ĉE�Ɍ��B���a�T�c�R���o���R�V�����挚���B

�@�������l���@�@�@�@�������l�蕶

�������l�V��F�蕶

�@���l恓����������@�����������葁�E�o�E�����V�֓��t/

�@���r��ِ��T���{�����`�T�T�䋳�{��螔\���n�ꎚ����/

�@������������@�g�r��F���V���Ⓑ�����ė��R��\�Z��/

�@��ʉv�W�k�O�u���c��J���w�kॊϋ�����l�����ӗv/

�@�@�@���E�E�E�E�ȉ����E�E�E�E��

�����������͎��̒ʂ�B

���l恂͓����A�����@�ƍ����B��������ɐ��܂�A�����o�E��E�������Ċ֍��ɗV�сA�r��ِ��Ɏt�����Đ[���{���̉��`���ɂ߁A�T��䋳�̛{����B�@���֍��F�֓�

�\����螂��F��n�ސ���������B��r��F����樂���g���A�������h���R��P�U��̎�ʂɕ₷�B

�O�k���W�߂đ䋳�̋`���u�����A�w�kू��ė쉏�̐�������ς���c��A���l�u���ӗv�v���͂��ĔV������B

���\�S�N�L�b���c��ǑP�ׁ̈A��m���{���C�߁A�{�@�k掎{������Ȃ�Ƃ���҂���B�Ƃ蒆�c������m��₂̖��ւ�����R�Ƃ��ĕs��s�{�̑c�P�����炷�B

���l�ɖ����R���t�A����O�t�A�����̎t�A�蕶�J�i�t�A���R�[�t���Ƒ��Ղ��Ќp���A�����掎{����p����y���ӂ��B

��k�V���J���A��s�{�̑Ό��{�ɑi���B

���i�V�N�Q���Q�P���]�ˏ�ɂ����đΌ�����B

���l�����������𐋂ЁA�ⓚ�����A�ޓ��\��̋l��ɓ��ӂ�\�킸�B���ɋ�����B

�R��ǂ��{��v�l���ւ��B������ڂ݂��B�p�ď�ӂɔw���҂Ə̂��ĘZ�����ȏ����A���l��₂��Ĉɓߋ���擂��B

���N�T�W���ȂĔz���Ɏ��ł��B���Ɋ��i�W�N�T���P�X���Ȃ�B䢂�R�O�O�������}���A�ւ����s�������ĕɋ�����҂Ȃ�B

�@�@�@�@���a�T�N�T��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�R��R�V������ނ�Ŏ���

����͍��T�ڂV���A�ЂQ�ڂU���̎]���Y�F�u�ɓߋ��y����10�@������l�̌����v�R�c���[�A�R�����@�ŁA���a�P�U�N

-------------------------------

�u�����R�U�N���O���P���Z�E�����͕s��s�{�h�c�R���o���㗝�Ƃ��Ă��̒n�ɗ���A������Q�V�N�ԓ������������A�n���r��̓��u�҂͖����̕�ӂ�Ȃ������v�i�u�������l�B�v�j�@������͑吳�P�Q�N�c�R�ɐW�R�B

�u�r��ÐՕۑ���͑吳�R�N�R�������A����͉H�ꎚ�r�㕍�߂̐l�B�ŁA���݂S�P���B���N�T���P�X���͕�O�Ղ��s���B�v�i�u�������l�B�v�j

�u���a�R�O�N�r��{�厛�ю@�v�����s����B�v�i�u�������l�B�v�j

�����a�R�O�N�r��V�V�������h����

�r��{�厛����16���E�������l�ւ̌h����

2011-06-11 | �r��{�厛�̗��j�@���

���a30�N�A�r��{�厛��77���E�ΐ������l�Ƃ��̈�s���A�{�厛�ю�Ƃ��Đ����ɂ͂��߂ė��n�M�B�ѓc�̓�����l�̕�n��K�ꂽ���̂��̂ł���B

�@�@�@�h �� ��

�@�T���h���ē얳������d��断�@�@�،o�A�얳�v�������{�t�߉ޖ��A�얳�{����s���c���@���F�A�@��@�@�O�ʌM���̐�t�A���N��F�A���֏�l�����h�R���搹�̗��Չe�������A�����@������l�̕�y�������B

�@�����@������l�͗��R��\�l�����؉@������ُ�l�̎��A���a�ܔN�i1619�j��\�ܐ������@���F��l�J���̌�������ė��R���Ǎ���螂�B

�@���i�O�N�i1626�j�㌎�����㏫�R�G���̕v�l�����A���̕��ׂ̈ߏ��@�̍��m�����Ďő��㎛�ɔ[�o��u�����߁A���R������ɑ����{�̎����肵���A������l������s�����A掖@���{�s��̐��@�����B

�@���ɓ��얋�{�͊J�n�ȗ����؎x�O�@����֎~�����G�̌��f���s�Ȃӓ��A�M�������ƌ������Ē��Ɏ��߂�Ƃ̖d�ɂ���Bূ��ȂāA���i���N�i1630�j��������ɍR���������l�����]�ˏ���V�������ٓ��̍��Ȃɉ����ċ��e�������A��l�̏��_���X�Ƃ��Ď����{�o�c�T�Ɋ�Â��A�������Җ����A��s����̌��f���Ȃ��\�͂����Č���̕��������Ɏ��z���B�R��ɏ�l�_����o��������ɓ������炴����Ȃ��āA掖@���{�s��͂�����V�ɑ����w�ɔ̏��f��i�������A�l��������{�͗��s�s�ɂ���l�𗼎R��菜���A���߂ɏ����ĐM�B�ɒǂӁB

�@�j�āA��l�͓��얋�{�@������̋]���ƂȂ��Ė����̍߂ЁA�����i���N�i1631�j�܌��\����z���M�B�ѓc���c�����Y�E�q��т̓@�ɂ����ĕa�v���B���\����������O�S��\�l�N�O�Ȃ�B�䂪�R��X�㌪���@���T��l���̎���[���⊶�Ƃ��A��N�喖�ꓯ�Ɏ����ď�l�����B

�@�V�Ӓ��h�R�̖@�����p�����Ă���Е����ɔJ���������A�}�炸�����ʓĐM�ҕ��c�P�O�Y���v�Ȃ̏����ɂ��k�M�Ɋ|�����A�{���Ԃ�����ď�l�̕�O�ɝ_����u

�A�N���̏���𐬂��邱�Ƃ���B��M�ɓ߂̋����R�g�t��茂ɂ��āA��؈ꑐ���Ɉ˂�├�A��l擋��̏H���霂��B䢂ɋ����������@������l��s���g���̎����ɕ�V���A���̑��~�����ʗב�o���F����

�@��e�ߖ@�t������F���������t�w�����P�����݁X�����y��^�t�䐶

�@�@�얳���@�@�،o

�@�@�@���a�O�\�N�i1955�j�\�ꌎ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�R�r��{�厛�@�`���@���\�����@�����@�a��

���M�B�ɓ`��邨��ڂ̐��_�F�r��{�厛�T�C�g�@���

�������@�������l�揊�Q�q

�@�i2019�N�̂T���ł��낤�j�܌��\�ܓ�(��)����\����(��)�ɂ����A��������юr��{�厛�����\�Z�������@�������l�̕揊�ƁA�揊����钷�쌧�ѓc�s�������i����p�͏Z�E�j�֎Q�q����B

�{�N�͓V��@�ւƉ��@���ꂽ���쌧�ɓߌS�̗א����ɎQ�q���A�������l���M�B�֓`����ꂽ�@�،o�E����ڂ̑��Ղ�H��B

�@�@�@���א����F�ѓc�s�������P���ڂQ�S�T�R

�@�����@�������l�͍]�˖��{�ɂ��s��s�{�e���ɂ���Ė{�厛��\�Z���������̂����M�B�ɓ߂֗��߂ƂȂ�B���̌�A���a�Z�N�r��掵�\�l��������T�ю�̑�ɕ������A�掵�\�����ΐ�����ю�̑��薈�N�{�厛�̊ю�Q���Ă���B

�@����ю�͒������ɂĂ���O�ɂĖ@������̌�A�������l�ׂ̈ɑ����k���A�������l�揊�ɂĕ�������u�r��ÐՕۑ���v�̉���Ƌ��ɕ@�v���c��A���e��ɎQ�����e�r��[�߂܂����B�܂��A����ю�͎l�����ᗊ����̋��{��ɎQ�q���@��������A�@�،o�E����ڂ̋���������ĉ�������������֊��ӂ̐��������B

�@�����͓V��@�א����֎Q�q����B

�א����͊��q����ɓ�����l�ɂ���ĊJ���ꂽ���@�@���@�ł������A�������l�v��V��@�ւƉ��@���܂����B���̌�A�ѓc������ۈ牀�z�[���ɂĐ���юe�����J�Â��A�шɓ��@�@���@�@����A�A���쎝��A���a�쎝��A�h�M�k�A�����S�\�����Q�W����B

�r��{�厛�T�C�g���]�ځF

�@������l�揊�O�W���ʐ^�@�@�@�@������l�ꏊ���W���ʐ^

���������l灵��

�@�@��灵�i���C�j�͗�i���p�����j�̗����A�{�����ˁ�

���u�������l�B�v�@���

��Օt�߂́u�r��v�̒n�����c��B

��������l���D��

��Փ��͉H�ꌠ���i���R�匠���A���E���R���R�_�Ёj�ł��邪�A���̎Q����쓌�ɖ�100�����������ɓ�����l���D�˂�����B

�u���D�˂�䶔��̐Ղŋ߂��̔�����@��o���ꂽ�������Ƃ̊Ӓ�̌ܗ֓������B�i�ܗ֓��̂��Ƃ͑��v���e���j�v�i�u�������l�B�v�j

���ȉ��́uGoogleMap�v�@���

�@������l�ːՋ�B�F��L�́u�������l灵�Ձv�̋�B�ŁA�ꕔ����ŕ�������

�@������l���D�˂P�F�Γ��U�͔��R�匠���Q���ɂ���A�Q�������ɂ����P���A����͌������̂��̂ł���B

�@������l���D�˂Q�F�����@������l�D�˔�ƌܗ֓��E�Δ�i���e�s���j�e�P�����B

�@�����D�˂́A�A�����Ă���m��A�����B

����ՐՐ����̎��d�Γ��E�q��S�q��_�E�e��Δ�

�@������l��ՑS�e�F������l��̐��ɁA�X�Ɏ��d�Γ��A��ڔ�Ȃǐ������A��L�́u�������l灵�Ձv�ɂ͂Ȃ��K�E����������B�����͌��n�ŋC�����A�A�����Ă���m�薢���B�������K�͂ǂ������傤���Ȃ����Ɛ_�����K�ƌ��߂����̂��ԈႢ�ł������B���d�Γ��͂����炭�u�������l�B�v�ł��������R�N�����̋��{���ł��낤���B�@

�@�u�����R�N�i1663�j�R�R����ɓ�����A�g�c�ΉE�q��i�ˎ�e������̉Ɛb�j����e�ɋ��{�������Ă�B���ł��ēǂݓ���y�o�����T���o���v�e�畔���A�^��@���@�@�B�����O�N�{��g�c�ΉE�q������E�ԉ��z���̕�����������v�i�u�������l�B�v�j

���̋��{���͖����ł��邪�A�Α����d���̂��Ƃł��낤���B

�@������l��Ր����F�������K�E�����͎q��S�q��_�Ƃ������A�ڍוs���A���͂Ɏ��d�Γ��A�R��̐Δ肪����B�������ĉE�̍����Δ�́u��揊�C���L�O�v�ł���B

���ȉ���2022/04/19�B�e�ʐ^�̈ꕔ����肵������

�@��揊�C���L�O��ق��F�S�q��_�K�Ƒ�ڐł͂Ȃ��Δ肪�ʂ�B�@�@�@�@�揊�C���L�O��ق��Q

�@�S�q��_�K

�@�S�q��_�����ق��F���d�Γ���A�Δ�R��ʂ�B�@�@�@�@�S�q��_�����ق��Q�F���d�Γ��������ʂ�B

2022/08/12�lj��F

���u�G�Œm��@�������l�`�L�v�ԓc��d�A�������l�⓿������A���a�R�W�N�@���

���ѓc�s�̓������l�̕�F�P�W�y�[�W

�@�ѓc�s�̓������l�̕��F���̂��Ƃ�������B

���i�W�N������l�A�@������E��������i���Γj�̏���̐��̒��őJ�������B

������l��͖@����������Ƃ̑����ՂɌ��āA���݁u�n�̒r��ۑ���v���������Ă���B

�E���́u�������l�V��v�͉��R����A�����������B

�����Đ}�ɂ͎��d�Γ��i�Z�d�Ɍ�����j���`�����B

���ѓc�s�̐��D��19�y�[�W

�@�ѓc�s�̐��D���F���̂��Ƃ�������B

���D�˂̌ܗ֓��̍����Ɍ��̂͑��c�O���̋��i�u�Њ��ꌎ�R�g�����Đt���v�j�ƒm���B�Ȃ��w�i�̘A���͓�A���v�X�ł���A��������]�܂��Ƃ����B

�u���ɂ����Ӂv�̉̔�͕�̍����ɂ��邪�A��ʂ̓s���ł����ɏ���������Ƃ������ƂŁA�揊�̌������č��ɂ́u�̔�v�����邱�Ƃ�������B

�ѓc�̕揊�t�߂ɂ��镗�i�G

�����R���R�_�Ёi���R�匠���E�������j

��w�ǂȂ��A�R���ȂNJF�ڕ�����Ȃ��B

�Ր_�̓C�U�i�M�A�e���P�i���R���́j�A�I�I�i���`�A���a�͑q��i�E�J�m�~�^�}�j�A���P�Ɓi�^�P�~�J�d�`�j�ł���B

�H�ꌠ���Ə̂��锒�R�����Ђł��邩��A�e���P�͕����邪�A�C�U�i�~��I�I�i���`�Ȃǂ͋C���������B�E�J�m�~�^�}���^�P�~�J�d�`���L������B�����āA�{�a�͐_�����ŁA�ɐ��̐^�����Ȃ̂ł��낤���A���Ƃ���A�Гa�܂ł��u�C�������v�ł���B

������l��͂��̌������̘[�ɂ���B

2022/04/19�B�e�F

�@�H�ꌠ���������P�@�@�@�@�H�ꌠ���������Q�@�@�@�@�H�ꌠ���������R�@�@�@�@�H�ꌠ���������S�@�@�@�@�H�ꌠ���������T

�ѓc�̕揊�t�߂ɂ��镗�i�Q�F

�������x�m�u��E������

�x�m�u��F�������N�A�������ɂ�������ԎЂ��_�������Ŕp�ЂƂȂ�B

���̋����ɂ������O��̐Δ�͖����P�U�N���Ɉړ�����B

�m�Ԃ̋��͈���Ɏ������ցA�x�m���y�і�����͈���Ɏ������̌��c�Ə��L�n�Ɉڂ������A���̂Q��͕����P�U�N�̌����g���H���ɕ����āA���ݒn�i�������P���ځj�ɍĈړ�����B

�Ȃ��A��������͐Δ�̑Ζʂɂ���B�i�������A���݂̍������̂̂܂܂̈ʒu���ǂ����͕s���j����Ɏ����k���������ɂ���B

�u�����v�Ƃ́A�ؑ]����啽�����z���Ă������l���A�u���v���u�����āv�ѓc�ɓ������Ƃ������ƂɗR������B�����炭�A�]�ˊ��ɂ͂��������̂Ǝv����B������������ɂ͂������悤�ł���B

��GoogleMap���

�@�x�m�u��E������

2022/04/19�B�e

�@�����x�m�u���F���̐Δ�͔��ǂł����A�s��

�@�������a���N�������@�@�@�@�@���������������

���y�U�z������l�W���@

���������J�@����/����@�����F���s�l������

�u��o��m���ƎO���J��@�v���F

�u���a�N�ԁA���掛��P�U�������l�A�@�c�Ɉ٘_���������āA���猚��������̂Ȃ�B���̍ە��掛�A�o�t��{������ɂ��č��ɓ]�Z���đ��̗��`���咣���B�����N�Ԏ��̗̎���@�_�̒�~�𖽂����B�E�E�E�E�v�u���R�̗��͖w�Ǖ��掛����l�̌������鏊�Ȃ�B�v

�J��F��o��m��

�Q���F����@�����l�i���掛�P�U���j�A������l�Q�T����ɓ���A����Q�N���{���������B

�V���F���v��l�A���i�P�O�N�A���@��l�T�O�O�����������B

2005/05/04�B�e�F

�@�@�����S�i�F

�A���A���F�͈�F�݂̂ŁA�����炭�{���ƌɗ��Ƃ����p�������̂Ǝv���A�ȑf�Ȍ����ł���B

���掛�Ɍ������ĉE�̂���i�Ɉʒu����B��╻�Ȃǂ͖����A���炭���掛�������������Č��������Ƃ��v����ꏊ�Ɉʒu����B

2014/11/24�B�e�F

�@���J�@�����Q�@�@�@�@�@���J�@�����R�F�w����M���ɓ�����l���{��������B

�@�������̒|���̈��ɓ�����l���{��������B

�ʐ^�E�̐Γ����u���@��l�T�O�O�������v�ł���B�i2005/05/04�B�e�j

�@�����@��l�T�O�O�������P�F�u��o�ܕS�䉓����@�c�R�������v�v

�@�����@��l�T�O�O�������Q�F�u���i�P�O�N�i1781�j�����P�R���v

�@�@�@�����̐Γ��̌������č��̊}���k�i���a�S�N<1767>�N�L�j�͐M�k�̕�Ǝv����B

2025/12/13�lj��F

���u����S���v���R������S�A����S�A�吳14�@���

�@�u����S���v���́u�S���e�����ʁE���@���v�̍��ŋL�ڂ���Ă��鍕�葺�̓��@�@���@�͎��̒ʂ�ł���B

�@�@���葺���@���E���@�@�R�����̖���

���������J���掛/���畧�掛�F���s�l������

2014/12/08�L���F

�@2010�N�O��ł��낤���A�ŏ掛�{���E�ɗ��͎���A���݂͍X�n�ƂȂ�B���揊�͌��݂ł���B

���u��o��m���ƎO���J��@�v���F

���a���N�i1352�j��o��m���A�^���@�̎������C���n�����B

�V���N���̕����ŁA�����U�A��j�������A���\�N�����R�P�W���~�s�@���Z��l�ɂ�蒆���J�����̂Ȃ�B

�J��F��o��m��

�Q���`�T���G���㈾�����i�����Z�E���B

�P�T���G���q�@���p��l�A�V���P�O�N���Z�A�r��{�厛�������l�̎t�A�c���P�U�N���B

�P�U���F�����@�����l�A�r���������q�A�c���̍��c�����ɖ@�`�̈٘_�����ւāA���̗̎吅�J��V���~���A�t���𑴂̖T�Ɉ�F���������A�����̏Y��o�t��{��������Ĉڂ�A���̖@�����V�Ȃ�B

�P�X���F�^�P�@������l�A���ۂP�W�N�i1733�j�ݏZ�A���ۂQ�N�i1742�j������R���{���Q�U���ƂȂ�B�䗬�V�哱�V������l�̎t�B

�Q�O���F�@���@������l�A���т̋L�ڂȂ��B�i�哱�V������l�Ƃ��v���邪�s���B�j

�R�W���{���@���P��l�吳�S�N�J���̌�͏��a�P�T�N���c�q�F�t�ݏZ�܂ŁA�됣�����@�Z�E���@�����ƂƂ��Ɍ��т��B

2018/10/15�lj��F

���u���{���j�n����n�R�S�@���R���̒n���v�F�u�_�쏼�掛�v�̍��@���

���掛����̑��S��m��M�̏\�E�{���͕��a�Q�N�S���Q���t���̂��̂ŁA���E�����̔���^�Җ����������A�����U�N�̓��{�������p�̋ɏ��i���߂����j�ɂ��Ɓu��o��m�����a�Q�N�S���Q���A�ŏ掛���^�V��{���A��^�M���^�Җ�v�Ƃ݂��A��������ŏ掛�̖{���Ǝv����B

�@���_�쏼�掛

2025/12/13�lj��F

���u����S���v���R������S�A����S�A�吳14�@���

�@�u����S���v���́u�S���e�����ʁE���@���v�̍��ŋL�ڂ���Ă��鍕�葺�̓��@�@���@�͎��̒ʂ�ł���B

�@�@���葺���@���E���@�@�R�����̖���

��2014/11/23�B�e�F

��R�X�����c�q�F�t�������V�N�i1995�j�J���A���v�l�͎b���ݏZ�Ƃ����B

���̌�P�O���N�ɓn���Ė{���E;�ɗ��͑��݂��Ă����B

�������A��������20�P�O�N���ł��낤���A�{���E�ɗ��͎��ꂽ�B���̗��R�͕�����Ȃ��B

�h�Ƃ͂��̕t�߂ɂ͂Ȃ��āA�����炭�����̖k�[���߂ɒh�Ƃ�����Ƃ����B���������ďڂ������Ƃ͕�����Ȃ��B

�@�i�ȏ�͕t�߂̏Z���ւ̕����j

�@�@�����2014/11/23�B�e�A�����2005/05/04�B�e

���̒n��̎��͎��J�Ƃ����B

�܂����Ɍf�ڂ̂悤��2005�N�i�Z�E�J������P�O�N��j�ɂ͓��F�͌��݂ł������B

�����́A�����N�ɓn�薳�Z�ł͂��������A�r�ꎛ�Ƃ�����ۂł͂Ȃ��A�����̂���Ă��鎛�@�̈�ۂł������B

���ݓ��F�͎���Đ����N�͌o�߂���悤�ł��邪�A�Ւn�͕��u���r���ɔC����Ƃ�����Ԃł͂Ȃ��B

���Â̘ŏ掛���F

|

|

�@���ŏ掛�S�i�i�����ׁj�G���}�g��}

�@���ŏ掛�{���i�����ׁj

�ȉ���2005�N�f�ځG

�@�����掛�S�i�F�{���y�ьɗ��A�E�[�ɏ����ʂ铰�F���@�����B

�@�@���掛�͐��N�O��薳�Z�̗R�ł��邪�A

�@�@����͂��قǍr�p���Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B

�@�@�n�斯�ɊǗ����Ă���W�҂�q�����s���B

�@�����掛�{���F�R��E���Ȃ�

�͖���

�@�@����I�ȋ�Ԃɖ{���E�ɗ��E��Ȃǂ݂̂�����B

�@�ŏ掛�ʒu�F�n�}���疕����

�����̂ŁA�n�}���f�� |

�@���R����ڐ��F���肩��R���E���ˌo�R���掛�Ɏ���H�T�i���R���j�ɂ���B

�@�����掛��ڐP-�P�i��o��m���j�F�����Βi�e�Ɍ��B�@�@�@�@�@���ŏ掛��ڐP-�Q�F���ۋ�b�C�N�i1724�j�N�I

�@�����掛��ڐQ-�P�F���掛�����Ɏ��铹�̐��ʂ̋����n�Ɍ��B

�@�@�@�@�@���ŏ掛��ڐQ-�Q

�����掛���F��

�@���ŏ掛�ՂP�F���ʒ����ɖ{�����������B�@�@�@�@�@���ŏ掛�ՂQ�F�{���ՍX�n

�@���ŏ掛�ՂR�F��f���掛�S�i�̎ʐ^�Ɠ���A���O���ŎB�e�@�@�@�@�@���ŏ掛�ՂS�F���r��

�����掛�����

�@���ŏ掛�����

�@�@�������ĉE�[�̐V������肪���c�q�F�t���ł���B

�@�@���ɐ��ʂ��ʂ��肪�U����Ԃ��A����y�ю��т͌������ĉE���玟�̒ʂ�ł���B

�@�@�@�E�c�����������@����@��P�V�����i�P�W�N�i1641�j�ݏZ�A��i�S�N�i1707�j��

�@�@�@�E�ċ��@��暑哿�@��Q�U���A���薭�������Z�̒���q�A�����i���J���j���Z���A�V���S�N�i1784�j��

�@�@�@�E���s�@���Z���l�@��P�W���A���薭���������̎t�A�����@�̒���q�A���ۂP�T�N�i1730�j���A�U�W��

�@�@�@�@�@�����Z�͉��ɏq�ׂ�u�����V�����@�ؑ�ڔ�v�肵����l�ł���B

�@�@�@�E�^�P�@�������l�@��P�X���A���ۂP�T�N�i1730�j���Z�A���ۂQ�N�i1742�j��R���{���Q�U���ƂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����S�N�i1747�j���A�S�V��

�@�@�@�E�����@�������l�@��R�R���A�����U�N�i1823�j���Z�A�Q�R���N�ݏZ�A�����S�N���A�U�V��

�@�@�@�E�f�~�@���C��ʁ@��Q�Q���A���X�N�i1759�j���Z�A���a�V�N�i1770�j���A�W�Q��

�@�@�@�@�����̑��̕��ɂ��Ă͌���������B

�@�����c�q�F�t���P�@�@�@�@�@�����c�q�F�t���Q

�@�@���ʂ͒q�A�@������l�A���ʂ͑�R�X�����c�q�F�@���a�P�T�N�ݏZ�A�����V�N�i1995�j�V���X���J���A�W�W��

�@�@�����c�q�F�t�Ə����is_minaga�j�͏��a�T�O�N�������̏�����ɕ��掛�ɂĈ�x�Ζʂ�����B

�@�@�@���̎����c�t��莟�̂R���̑������B

�@�@�@�@�u��o��m���ƎO���J��@�v���c�q�F�i���掛�Z�E�j���A�i�A���a�S�X�N��

�@�@�@�@�u�������l�B�v���c�q�F�Z�{�A�ԓc��d�Ғ��A�������l�⓿������A���a�R�U�N

�@�@�@�@�u�G�Œm��@�������l�`�L�v�ԓc��d���A�������l�⓿������A���a�R�W�N

���y�V�z������l�J��@

���]���y�y�X������

���y�y�X������������

���u�y�y�X�����������N�v�i�y�y�X�������Z�E�R�{���̒��j�ł�

�u���R�́E�E�E���\�R�N/1594�����@������l�̊J�n�ɂ���������R�������ƍ����B�͂��ߓ�����l���@�c�J��J�^�̌䑸����č]�˂ɉ����A����{��v�l����@��@�M�����O��̗͂�v���A�c�t�����ɐ���B�E�E�E�v�Ƃ���Ɖ]���B

�u������l�B�v�i���c�q�F�A�ԓc��d�j�ł́A������l�́u�܂��Q�P�䂦��N�̑n���Ǝv����B�v�Ɖ]���B

���u�]�˖��������v�i�V�۔N���j

�u���@���F�F�����R�������Ɉ��u���B�v��T������T�t�A���ւ̒��ɓ��F�̑��e��q���B����̕M�ŔV��͂��A�썐�ɂ��A�O�����N�֓��ɉ���A���@��l�ɓ_�������ށB���@�͊J�ዟ�{�����āA���̌��m����̏ё������݁A�T�t�ɑ���B���ꂪ�������̓��@��m���ł���B

�T�t�A��̌�A���t�v�@���ɑJ���A�܂����h���Ɉ��u�������A�̂����āA���\�R�N�̍��A�������ɑJ����B�@�Ƃ���B

�@���̂����ĂƂ͕s���ł��邪�A�Ӗ��[���ł͂���B

���u��{�����Д��l�v�i�����N���ȑO�j�ł́u�r��{�厛���@�V�����@�����R�������@�����q�̒n1200�B�N���V�V�́A���\�R�N�j�����B�����s�v�@�����j�����h���Ə��A���a�V�N�U���P�P���畔���{�V�߁A�������Ƒ����A�r��{�厛���j�����\��B�J�R����@���[�A����R�N�V���X�����B�v�Ƃ���Ɖ]���B

�@�����̎����ł́A���͋��s�v�@�������h���ł��������A���a�V�N�������Ɖ��̂��r��{�厛���ƂȂ�Ɖ]���B�J�R�͎���@���[�Ɖ]���B

�ȏ�̂悤�ɓy�y�X�������������ł͓����n���Ƃ����ȊO�ɕʖ{������A���R�Ƃ͂��Ȃ��B

�m���ɁA�J�n�����\�R�N�ł͓������Q�P�̎��ł���A���X�����Ƃ��v����B�܂����s�v�@���Ɠ����̐ړ_���s���ł���A�����������ɑc�t����J�����o�܂��s���ł���B

�@�s��s�{�͖��{�̓x�d�Ȃ�e�����A�����N���ȍ~�͋��ƂȂ�B�u�̂����āv�s��h�̎��@�͒e���̌́A�����c��̂��߂ɂ́A���������R�Ƃ͂ł��Ȃ����邢�͎�����ύX���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃ��������Ɨe�Ղɐ������邱�Ƃ��\�ł���B

�@�������͒r������̎���ɁA�����炭�͓����Ƃ̊W�����������̂Ɛ��@����邪�A�������ɉ����Ă��s��ł���������̎����͏�����A���ƂȂ��Ă͐V�����̔������Ȃ�����A������s���Ƃ���ق��͖����̂ł��낤�B

2013/06/09�B�e�F

�@�������R���F�y�y�X�c�t���Ƃ��č]�ˏ\�c�t�̈�ł���B

�@�@�@�@�@�������R��E�{��

�@��������ڔ�P�@�@�@�@�@��������ڔ�Q�@�@�@�@�@�����������E�{��

�@�������{���P�@�@�@�@�@�@�@�������{���Q�@�@�@�@�@�@�@���������q�a�@�@�@�@�@�������ɗ���

2006�N�ȑO�쐬�F2025/12/13�X�V�F�z�[���y�[�W�A���{�̓��k�A���@��l�̐��n

�@

�@

|