|

聞法山頂妙寺(本堂扁額※)

★頂妙寺略暦

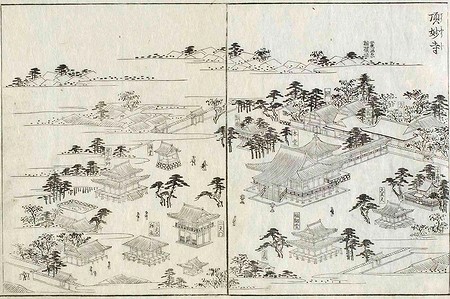

◆「都名所圖會」

|

|

天明年間刊「都名所圖會」巻1の伽藍図 聞法山頂妙寺:左図拡大図

川東移転後の伽藍。

恐らく天明の大火で焼失前の伽藍と推定され、現在の堂宇が相対的に簡素であるのに比べ、往時の伽藍

は概ね重厚な造りであったことが推測される。堂宇の配置は仁王門拝殿が退転するなどはあるが、基本的に現在まで維持されている様子が覗える。

|

◆略 歴

聞法山と号する。現在は日蓮宗一致派本山。本尊:十界曼荼羅。

中山門流妙國院日祝を開山とする。日祝は下総の出で、中山第6世日薩弟子と云う。

※日祝は本寺のほか土佐妙国寺(土佐の日蓮宗諸寺中

)を開山する。

文明初年(1469)日祝、上洛し、細川勝益の帰依を受け、四条・錦/万里小路・富小路の寺地を得て、文明5年開山する。

※寺号は勝益の頂妙院殿によるものという。

※細川勝益:

応仁元年(1467)父細川持益が逝去、土佐守護代(守護は細川本家の細川勝元)を継承、守護細川勝元の代官として

土佐に入国する。しかし、同年応仁の乱が始まり、東軍として参戦するため、上洛する。

文明3年(1471)上洛してきた下総国出身の僧日祝上人に帰依し、南/四条通、北/錦小路通、

西/万里小路(現在の柳馬場通)、東/富小路通に至る寺地(40町余)を寄進する。

文明5年この地に頂妙寺が開山する。

明応4年(1495)勝益はさらに頂妙寺に土地寄進し、寺域は拡大する。

その後、土佐に帰国し、文亀元年(1501)には土佐田村荘(居城である田村城の南西)に曾祖父細川頼益追善のため

桂昌寺を建立する。

文亀2年逝去。

永正6年(1509)に新町・長者町、大永4年(1523)に高倉中御門に移転。

洛中21本山に列する。

天文法華の法難(天文5年<1536>)で京を追われる。

天文11年(1542)帰洛が勅許され、高倉中御門の旧地に再興。

天正元年(1573)信長の焼討ちに会い、鷹司新町に移転、

さらに秀吉の命で三度高倉中御門の地に復帰する。

これらの造営は町衆の多大な援助によってなされたと伝えられる。

天正7年(1580)の安土宗論には頂妙寺佛心院日珖(第三世)が臨む。

※安土宗論は下に掲載する。

頂妙寺日珖が一応法華宗側を代表すると解釈し、本ページに掲載する。

文禄3年(1594)堺妙国寺日珖は中山法華経寺住持を兼帯し、以降京頂妙寺・京本法寺・堺妙国寺による中山法華経寺輪番制が始まる。(京両本山住持は日珖弟子に由来する。)

寛文13年(1673)禁裏の整備が行われ、禁裏に隣接している理由(防火)で現在地に移転。

※門前の仁王門通の名称は当寺の仁王門が南接するためという。

現伽藍は天明8年(1788)の類焼(天明の大火)後の再建。

昭和9年台風で客殿傾斜、二天王拝殿と鬼子母神堂が倒壊、翌10年鬼子母神堂は山口源三氏の寄進で再建。

客殿は近年(2002年起点の近年)取壊される。真骨堂は昭和38年改修。

2010/12/19追加:

○「花洛羽津根」清水換書堂、文久3年(1863) より

聞法山頂妙寺塔中:

妙雲院、成就院、本立院、善立院、瑞泉院、真淨院、真如院、慈雲院、運乗院、興林院、輪蔵院、善性院、養泉院、法音院、通明院、大乗院、霊雲院、法輪院、石塔院 19ヶ院

○大正5年「京都坊目誌」碓井小三郎編記事より(上京第ニ十八學區之部)

旧境内7,970坪、今5,500余坪。

本堂 ・・・南面す。天明に火し、天保7年に再建す。・・・

祖師堂西面。・・・

現塔頭:善性院・大乗院・法輪院・妙雲院・本立院・善立院・真浄院・真如院

慈雲院・瑞泉院・輪蔵院・養泉院・霊雲院・常住院ありしが、明治2年以来、或は統合し或は転地せり。

2024/02/29追加:

俵屋宗達

生年も没年も不明。

大正2年金沢宝円寺で宗達のものとされる墓が発見され、寛永20年(1643)8月12日没という説が唱えらる。

しかし、頂妙寺にある墓が宗達のものであるという説もあり、宝円寺の墓であることは異論も多い。

なお、宗達の芸術に対する評価は、従来は評価が低かったが、現在では尾形光琳が私淑し、本阿弥光悦と並んで琳派の祖とされるように評価が変わってきている。

※山内墓所に俵屋一門の墓石がある。(参道右側9筋目にある。)俵屋は屋号で、名乗りは蓮池あるいは喜多川と称する。

伝俵屋宗達墓塔1 伝俵屋宗達墓塔:何れも各種Webサイトより転載

※なお、金澤宝円寺は曹洞宗であり、日蓮宗の檀信徒規範から見て、頂妙寺大檀越である宗達の墓塔が建てられることは通常は有り得ない。

○2024/02/02・日本経済新聞記事「文化 本阿弥光悦の大宇宙展 刀剣の家で培った人脈」 より

俵屋宗達のついては「頂妙寺の史料から、一門である喜多川家から蓮池家に養子に入った常通なる人物が後の宗達ではないか。蓮池家は織屋に加えて絵屋も家職としていて、絵屋の工房を宗達に引き継がせた。」(「越中高岡大法寺栗原啓光住職」)という。

○「中外日報」2020年6月22日の論考

日蓮宗大法寺住職 栗原啓允氏「謎多い絵師・俵屋宗達の実像」が掲載されている。

それのほぼ全容を転載させて頂く。

(※なお、中世末期から近世初頭に京都の日蓮宗檀越についての言及もあるので注目を要する。)

------------------------------------------------------

俵屋宗達は慶長・元和・寛永期を彩った多くの絵師の中でも最も著名な一人であり、「風神雷神図屏風」「蓮池水禽図」「牛図」等に代表される数多くの名作を残し、琳派の祖ともされる絵師である。

しかし俵屋宗達その人の実像については関連資料が極端に少ないこともあり、その生没年すら不明とされてきた。

宗達の俗姓は蓮池氏、或いは喜多川氏。俵屋という屋号を持つ京都の富裕な町衆の系譜にある絵師で先祖には蓮池平右衛門尉秀明、喜多川宗利などがあった。

同人は天文8年(1539)には狩野派一門総帥・狩野元信とともに当時の扇座を代表する座衆であった。

また天文5年(1536)の天文法乱の敗北によって京都を追われた日蓮法華宗本山が京都に還住が許された際、頂妙寺旧境内地の全てを買い戻して天文19年(1550)亡妻の供養のために頂妙寺に寄進した富裕な日蓮法華衆としても知られる。つまり俵屋は代々絵屋を家職とした一門の屋号であり、宗達はその工房を継承した絵師である。

そして俵屋の商品は宗達の時代、元和年間(1615~24)には俵屋絵、俵屋扇として評判を得ていた。

また俵屋一門には絵屋に加えて織屋としての家職もあったようで、西陣の織師たちによって結ばれていた「大舎人座」の座衆として蓮池平右衛門、北川八左衛門などの名が見えるに加えて、彼らの系譜に連なると思われる蓮池平右衛門宗和なる織師の存在も明らかにされている。また慶長6年(1601)立本寺に大灯籠を寄進するとともに鷹ヶ峯光悦町に屋敷を所有した蓮池常有という人物などの記録がみられるも、彼ら相互の関係は不明である。

昭和21年、美術研究者の徳川義恭氏は当時、俵屋蓮池・喜多川第17代当主である喜多川平朗氏の協力を得て喜多川家伝来の歴代譜、頂妙寺墓所にある俵屋喜多川一門の供養塔の碑銘を調査し、蓮池平右衛門尉秀明に始まる俵屋喜多川宗家の系譜を明らかする。

自著『宗達の水墨画』においてその調査結果を公表された中で「蓮池俵屋についてはそれを系統的に知り得ず、之が引いては宗達との関係を不明瞭にしているものと思われる」と述べる。

俵屋宗達と本阿弥光悦は義理の兄弟の関係にあり多くの作品を共作していた。

加えて宗達が紋屋井関妙持や千家第2代小庵とも茶の湯を介して交流があり、このことからも俵屋一門と本阿弥一門、紋屋一門相互の深い関わりが見てとれる。

彼らはいずれも西陣、小川今出川上ル界隈に居住して其々に家職を営んでいたのである。

宗達以前から俵屋一門にとどまらず、当時の京都には各種の商工座の座衆として経済的実力を蓄えた多くの日蓮法華衆一門が存在した。

例えば西陣の織物師たちによって組織された「大舎人座」では紋屋、俵屋を始めとして、31家を数える座衆がすべて日蓮法華宗の信徒であった事実はこのことを象徴する。

その他にも刀剣に関わる本阿弥(本法寺信徒)、絵画制作の狩野(妙覚寺信徒)、俵屋(頂妙寺信徒)、長谷川(本法寺信徒)、彫金の名門後藤(妙覚寺信徒)、蒔絵師の五十嵐(本法寺信徒)、西陣織の紋屋井関(妙蓮寺信徒)、銀座支配の大黒屋湯浅(頂妙寺信徒)、茶碗屋の楽(妙覚寺信徒)、呉服商の雁金屋尾形(妙顕寺信徒)、海外交易の茶屋(本能寺信徒)など今日に至るまでその家名が伝えられている一門があった。

加えて彼らはその経済的実力を背景に、今日もなお日本の伝統文化として認識されている各種の文化芸能の普及に深く関わっている。

例えば能楽の謡曲本を広く刊行した本阿弥光悦、連歌界を主導した里村紹巴(頂妙寺信徒)、俳諧の祖ともされる松永貞徳(本圀寺信徒)、囲碁の家元である本因坊日海(寂光寺第2世)、将棋の家元としての大橋宗桂(頂妙寺信徒)などが挙げられる。つまり現在も洛中に16を数える日蓮法華宗本山は彼らを外護者の中核として営まれていたのである。

また宗達の生きた時代には職業選択、通婚などは自身が所属する一門の宗教的規範に基づいて行われることが常識であった。そして当時の日蓮法華宗では本山から信徒に対して「一家一門皆法華」という信仰規範が要請されており、信徒たちもこれを遵守して法華信仰を同じくする一門間で相互に通婚を繰り返しながら重層的な血縁関係を結んでいた。

加えて彼らは信仰、血縁のみならず自身の家職もまた相互に重ね合わせていました。例えば彫金の後藤一門が制作する三所物などの刀装具の下絵は狩野一門が手掛けていた。京都国立博物館所蔵、重要文化財「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」に至っては、和紙を京唐紙の祖とされる紙屋宗二が漉上げ、その上に俵屋宗達が絵を描き、寛永の三筆を謳われた本阿弥光悦が三十六歌仙の和歌を書き流して制作された作品である。ちなみに紙屋宗二は蓮池常有らとともに鷹ヶ峯、光悦町に移住した熱心な日蓮法華衆であったことが分かっている。

つまり中世後期には日蓮法華衆は相互に信仰・血縁・家職を重層的に共有し、時には一門から所縁の本山の貫主をも輩出しながら「広範で強固な日蓮法華衆のネットワーク」を形成していたと考えられるのである。

元和元年(1615)に本阿弥光悦が徳川家康から拝領した洛北鷹ヶ峯の地に4カ寺の寺院を中心として、本阿弥始め蓮池、紙屋、尾形、茶屋などの著名な日蓮法華衆の一門が集い、共に信仰生活を送った光悦町は「広範で強固な日蓮法華衆のネットワーク」の具現した姿でもあったと云える。

○「法華諸本山の成立と法華一揆」藤井学、発行年不明 など より

京都弘教の実は、最初、日朗門流日像によってなされる。日像に触発され関東諸山・各門流は続々と京都に進出を果たす。

日蓮宗は弘教の過程で、富裕な商工業者である町衆に食い込み、有力な豪商を大檀越とする。

おそらくは、町衆の気概と法華宗諸師の気概とが触れあい共鳴した故ではないかと思う。

その結果、「京都の半分は法華宗(『立本寺日胤文書』)」「法華宗が京中に充満す(『関白九条尚恒日記』)」と云われる状況となり、京都21ヶ本山の威容が成立する。

例えば、各本山の大檀越は次の様せあった。

日什門流(妙満寺)は六条室町天王寺屋、四条妙顯寺から分立した妙覚寺(日實)は室町の豪商小野妙覚、同じく四条妙顕寺分派立本寺は裏辻家、勝劣派妙蓮寺は柳酒屋、勝劣派本門流本能寺(日隆)は尼崎の富商米屋と摂津守護細川氏と六角室町の小袖屋・塩屋、身延山妙傳寺(身延山末派)の薬屋妙善一族などなど応仁乱頃までに、洛中21ヶ本山と称する巨大寺院群が形成される。

なお、上述の論考「謎多い絵師・俵屋宗達の実像」中に「日蓮法華宗の信徒であった」「彫金の名門後藤(妙覚寺信徒)」という例示がある。まさに、近世不受不施派の派祖とされる日奥(京都妙覚寺19世)も京都の富商、辻藤兵衛の子息という。

★頂妙寺現況

・現伽藍:

概

要 図:目測をメモしたもので必ずしも正確ではない。

頂妙寺伽藍配置:Google地図から転載

・本堂・祖師堂・仁王門・大黒天・鬼子母神・妙見・庫裏・客殿・表門等典型的な日蓮宗の堂宇をよく残す。

しかし、境内は駐車場化し、かつ庫裏裏に立体駐車場が建設される。

要するに、京都の諸本山伽藍と同様に、荒廃が進むような印象があるのは残念である。

なお俵屋宗達の墓を有する。<未見>

・無印は2001年5月25日撮影、※印は2001年6月10日撮影、○印は2009/10/27撮影、◇印は2014/05/01撮影、

□印は2016/03/01撮影、◎印は2021/09/25撮影

・頂妙寺伽藍:

本堂・大黒天・祖師堂:左から並立

※鬼子母神・妙見等:右鬼子母神、左妙見

◇頂妙寺山内1:左から妙見、鬼子母神、鐘楼、本堂

◇頂妙寺山内2:左から本堂、大黒天、祖師堂

・表門:天保7年(1836)建立

○頂妙寺表門及び両門番

◇頂妙寺表門1 ◇頂妙寺表門2 ◇頂妙寺表門3:左右には門番を置く

□頂妙寺表門4

・仁王門:享和元年(1801)建立、三間一戸、楼門入母屋造、本瓦葺。

近世には多くの信仰を集めた仁王門も、今は某運送の中継場所に賃貸(?)しているとも思われ、寺院の矜持というものなどはどこかに忘れたのであろうか。(某運送の境内・仁王門の無断使用であれば、上記の言は撤回する。)

頂妙寺仁王門:1972年撮影画像

仁王門

○頂妙寺仁王門1 ○頂妙寺仁王門2 ○頂妙寺仁王門3

◇頂妙寺仁王門4 ◇頂妙寺仁王門5 ◇頂妙寺仁王門6 ◇頂妙寺仁王門7

□頂妙寺仁王門8 □頂妙寺仁王門9 ◎頂妙寺仁王門10

仁王門には安土法難の後に、豊臣秀吉による宗門布教の許状の扁額(前田玄以署名)を掲げる。

「天正十二年七月依 豊臣太閤秀吉公台命

【先年安土に於ける法問以来、逼塞の由侯、早々の上洛尤候、諸事前々如く、与に仰出され候間、其の意を得らる可く候。此旨法花宗中へ申渡候、猶諸事自り申し入れられるべく候、恐々謹言 民部卿法印 玄以(花押) 七月廿日 日珖上人 玉床下】

賜當山僧正日珖御免状 洛陽頂妙寺蔵板」

◇頂妙寺仁王門扁額

・本 堂:天保11年(1840)建立、桁行5間、梁間4間、入母屋造、本瓦葺、背面張出桁行2間、梁間3間、入母屋造、前拝3間、後拝1間

本

堂 ○頂妙寺本堂1 ○頂妙寺本堂2

◇頂妙寺本堂3 ◇頂妙寺本堂4 ◇頂妙寺本堂5

□頂妙寺本堂6 □頂妙寺本堂7 □頂妙寺本堂8 ◎頂妙寺本堂9

2022/01/02追加:

頂妙寺本堂平面図:「京都府の近世社寺建築」京都府文化財保護課、昭和58年 より

・祖師堂:享和元年(1801)建立

○頂妙寺祖師堂 ◇頂妙寺祖師堂2 ◇頂妙寺祖師堂3

□頂妙寺祖師堂4 □頂妙寺祖師堂5 ◎頂妙寺祖師堂6

・大黒天堂:文政9年(1826)建立

○頂妙寺大黒天 ◇頂妙寺大黒天2 ◇頂妙寺大黒天3

□頂妙寺大黒天4 □頂妙寺大黒天5

◎妙見堂・鬼子母神・鐘楼

□頂妙寺鬼子母神・鐘楼

・鐘楼:文政4年(1821)建立(鐘銘は延宝5年/1677)

○頂妙寺鐘楼 ◇頂妙寺鐘楼2

・鬼子母神堂:天保3年(1832)建立

※鬼子母神 ○頂妙寺鬼子母神 ◇頂妙寺鬼子母神2 ◇頂妙寺鬼子母神3

・妙見堂:文政9年(1826)建立

○頂妙寺妙見大菩薩 ○頂妙寺妙見堂 ◇頂妙寺妙見大菩薩2 ◇頂妙寺妙見堂2

□頂妙寺妙見堂3 □頂妙寺妙見堂4 □頂妙寺妙見宮扁額

○頂妙寺秋山自雲 ◇頂妙寺秋山自雲堂 ◇頂妙寺秋山自雲2

□頂妙寺秋山自雲3 □頂妙寺秋山自雲4

・宝蔵:天明の大火に残ったものであり、延宝2年(1674)の建立。

◇頂妙寺仁王門6の右に写るのが宝蔵である。

□頂妙寺宝蔵2

・庫裏・客殿は近年改築(新築)されたと思われる。

(客殿は寛政11年/1799、玄関・庫裡は文化8年/1811建立。)

※庫裏・客殿 ○頂妙寺客殿 ○頂妙寺庫裏 ◇頂妙寺客殿2 ◇頂妙寺庫裡2

□頂妙寺客殿3 □頂妙寺庫裡3 □頂妙寺庫裡4

・真骨堂:文政13年(1830)建立、昭和38年改修

・歴代墓碑

□頂妙寺歴代墓碑:最後列中央が日蓮(推定)、日祝、日珖各上人墓碑

□頂妙寺日蓮(推定)・日祝、日珖各上人墓碑:一番高い墓碑は推定日蓮上人墓碑、順次右に日祝、日珖上人

・頂妙寺檀越細川家累代墓碑

□頂妙寺細川氏累代墓碑1 □頂妙寺細川氏累代墓碑2

・旧敷地寄進碑:天文5年(1536)天文法華の法難で洛中を追われ、天文11年(1542)帰洛が勅許され、天文15年(1546)高倉中御門の旧地に再興されるが、この時には蓮池平右衛門尉秀明が旧地を買戻し寄進したという。

※記念碑 □頂妙寺旧敷地寄進碑2

・寺中:

2017/07/25追加:

「花洛羽津根」元弘元年(1864)刊

妙雲院、成就院、本立院、善立院、瑞泉院、真浄院、真如院、慈運院、運乗院、興林院、輪蔵院、善性院、養泉院、

法音院、通明院、大乗院、霊運院、法輪院、石塔院

現在塔頭は善性院・大乗院・法論院・真如院・妙雲院・本立院・善立院・真浄院の8院を残す。

○頂妙寺妙雲院 ◇寺中妙雲院2:向かって右は菊神稲荷大明神

◇妙雲院菊神稲荷大明神

菊神稲荷大明神:寺中妙雲院に接してあり、妙雲院に属する。

天明の大火後、伽藍再興にあたって、地域/寺院の守護神/鎮守として祀られる。火除として信仰される。

(妙雲院11代日敬上人は天明の大火の復興に奔走するが、奔走中に菊神稲荷が吾を守護神として祀れとの夢告を受け、

菊間稲荷を祀る。)

○頂妙寺本立院 ◇寺中本立院2 ◇寺中本立院3 ◇寺中本立院4

○頂妙寺善立院 ◇寺中善立院2 ◇寺中善立院3

○頂妙寺真浄院 ◇寺中真浄院2 ◇寺中真浄院3 □頂妙寺真浄院4

○頂妙寺真如院 ◇寺中真如院2 ◇寺中真如院3

○頂妙寺法輪院 ◇寺中法輪院2 ◇寺中法輪院3

○頂妙寺廃坊舎(坊名不明)

○頂妙寺大乗院 ◇寺中大乗院2 ◇寺中大乗院3

○頂妙寺善性院 ◇寺中善性院2

◆頂妙寺末寺

一樹山宗柏寺(新宿区榎町)

○仏坐山玉渕寺(京都市上京区姥ケ北町) → 山城の日蓮宗諸寺中

:平成25年建物(山門・本堂・庫裡)は破却され、境内地は貸駐車場となる。

しかし駐車場の隅に「日蓮宗玉渕寺」の扁額を掲げる小宇が建立され、門前の題目碑はそのまま残る。

蓋し、実質は廃寺であろう。

○放光山瑞芳寺(京都市北区鷹峰南鷹峰町) → 山城の日蓮宗諸寺中

実相山妙行寺(京都府船井郡京丹波町井尻コハケ谷)

妙法山蓮城寺(東大阪市若江南町)

○読経山蓮光寺(大阪市中央区中寺) →摂津の日蓮宗諸寺中(堺妙國寺末とも)

○法性山常徳寺(奈良市北向町) → 大和の日蓮宗諸寺中

常徳寺末:長久山妙福寺(宇陀市大宇陀区平尾)

常徳寺末:寂而山常照寺(奈良県高市郡高取町大字清水谷)

○常徳寺末:頭塔寺(奈良頭塔にあった。明治初頭に廃寺) → 大和の日蓮宗諸寺中

妙光山法蓮寺(神戸市兵庫区神明町)

日出山本妙寺(丹波市春日町東中)

一龍山妙長寺(福山市駅家町万能倉)

橋照山慈運院(倉吉市関金町安歩)

2017/07/25追加:

明治13年、京都本山頂妙寺塔頭・役者・役宅 慈運院の寺號を伯耆国東伯郡南谷村安歩 題目講に移転す。

→伯耆具足山妙本寺>寺跡移転と設立認可

彼岸山積善寺(松山市鹿峰)

○天高山妙国寺(高知市塩屋崎町) → 土佐の日蓮宗諸寺中

妙国寺末:宮地山中道寺(室戸市浮津)

妙国寺末:天高山細勝寺(南国市田村乙)

妙国寺末:若一山本正寺(南国市田村甲)

妙国寺末:天王山蔵福寺(南国市田村乙)

金銀山大願寺(香南市香我美町徳王子)

荘厳山妙正寺(久留米市寺町)

妙正寺末:霊亀山寂光寺(北九州市戸畑区沢見)

妙正寺末:長久山常清寺(大川市大字酒見中原)

大雲山妙善寺(久留米市寺町)

金納山瑞泉院(柳川市大字金納)

長寿山福王寺(筑後市溝口)

本宮山常妙寺(大分市大字葛木)

○竹林山法音寺(臼杵市二王座) → 西国諸国の日蓮宗寺院中の豊後臼杵法音寺を参照

円明山妙光寺(大分県速見郡日出町)

◆安土宗論:2022/07/16加筆

○「安土宗論 -信長と宗教ー」理崎啓、哲山堂、2020 より

本書のタイトルは安土宗論であるが、大部は信長の「天下布武へ道」と「人となり」の考察に充てられ、いわば信長の人物評伝である。

が、その「人となり」と「思考」で、どのように宗教と向き合ったかが語られる。

安土宗論については、「7.安土の喧騒」で考察される。

即ち

法華宗と浄土宗は宗祖日蓮以来、犬猿の仲であった。

「信長公記」では安土宗論を次のように記す。

天正7年(1579)5月中旬、上野の浄土宗長老・玉念が安土に説法に来る。この席で法華の信徒・建部紹智と大脇伝介が法論を仕掛ける。

しかし、玉念は、若い2人では法門の深いところは理解不能の故、法華の高僧を連れてくるように返答する。

そこで、法華宗側は京都頂妙寺日珖(※)、常光院の日諦(※)、久遠院の日雄(後に日淵(※)と改名という)、堺の油屋の亭主の弟・妙国寺普伝日門(※)が安土に出座となる。

これが、喧伝され、信長の耳に達し、信長は和解を斡旋する。

浄土宗側はこれを受け入れるも、「驕り高ぶる」法華宗側はこの斡旋を拒否する。

帰結は、信長がこの法論を仕切ることとなる。審判に南禅寺長老らを指名、差配と警固に織田信澄を筆頭に5奉行を任命し、安土浄厳院で法論が行われる。

浄土宗側は玉念と安土西光寺貞安(※)などが法論に臨む。

さて、肝心の法論の内容については、「信長公記」に記する問答では(部外者には)その優劣の判断が付け難い。

しかしながら、結果は法華宗側が問答に答えられなかった一点に絞られ、法華宗の敗北とされる。

法華僧は衣を剥ぎ取られ、大脇伝介は首を刎ねられ、普伝日門も首を刎ねられる。建部紹智は堺まで逃げるも捕縛され、首を刎ねられる。さらに出座した法華僧は敗北の起請文を強制される。時の最高権力者には逆らえず、起請文を書き、世の嘲笑を浴びることとなる。

一方、浄土宗側には多くの褒美褒賞が下される。

安土宗論に関する記述は「信長公記」以外に、フロイスの「日本史」、甫庵の「信長記」、「絵本太平記」、「武功夜話」にも載る。当時は安土宗論は話題だったのであろう。

※貞安は宗論の後、京都に赴き、所司代村井貞勝の帰依を受け、二条烏丸に大雲寺(大雲院)を開く。

※日珖(堺妙国寺開山、頂妙寺3世、中山12世)は堺の豪商・油屋の子息で、

天台・倶舎・唯識・戒律・神道に通ずる碩学であった。

2023/08/21追加:

◇堺妙国寺日珖については

→堺妙國寺>日珖略歴 →京頂妙寺 を参照

◇中山輪番については

→中村檀林>◆中山法華経寺・中山日俒・日珖 の項を参照

※日諦は美濃の齋藤道三の帰依を受け、道三死後、京都妙覚寺に住する。

※日淵(日雄)は久遠院と号し、日什門流妙満寺住持(26世)となり、天正6年(1578)、什門本山寂光寺を創建する。

※妙国寺普伝日門:普傳院日門、八幡本妙寺開基、下に掲載。

安土宗論の研究は明治末期、辻善之助「日本仏教史」で詳細に論ずる。辻は、勝敗は最初から決まっていて、それは信長の内意であったと結論する。

以降、これが定説となる。

「日本近代史」中村孝也、大正6年・「安土桃山時代」西村真次、大正11年・「近代日本国民史」徳富猪一郎、昭和9年などは辻説を踏襲する。

唯一、「織田時代史」田中義成、大正13年は中立的立場である。

初和8年安田恢憲「安土問答の研究」で浄土宗側から辻説を批判する。

現代では安土宗論は殆ど忘れられている。

その中で唯一詳細に論じているのが井沢元彦「逆説の日本史」2002年である。

井沢は安田と同じく法華僧は間違いなく法論に負けたと主張する。しかし法論には多くの疑問や矛盾がある。

井沢説も辻説もその疑問や矛盾に答えるものではない。

しかし、日淵の「安土問答実録」の法論の前後を読むと、その疑問や矛盾は氷解する。

やはり、信長の関与・指示があったのだ。初めから法華宗の敗北は周到に準備されていたのである。

信長の「人となり」は傲慢な法華宗に鉄槌を下す方向に向かったのである。

さて、首を刎ねられた普伝日門であるが、「信長公記」等では碩学であるが、何宗にも属さないとされる。

では、一体どういう人物であるのか。

「日蓮教団全史・上」では法華宗ではあるが宗派に属さない法華僧で、聖人である。

永禄7年(1564)近江八幡に本妙寺を創建する。建部紹智と大脇伝介を始め、多くに弘教し他宗は衰退する・・・とある。

※近江八幡の本妙寺とあるが、これは山城石清水八幡宮下の本妙寺であろう。原著を見てないので、原著の誤りなのか本著の誤りなのかは、分からない。

信長は他宗を激しく非難する法華宗の布教が我慢ならなかったのであろうと本著ではいう。

普伝日門には、真偽は別にしていろいろな噂があり、それらは信長の耳に入っていたのであろう。おそらく、噂にしろ、いろいろな「傲慢」さが信長の気に触れ、首を刎ねられたのであろうと本著では推論する。

次いでにいえば、信長が法華宗に鉄槌を加えたのは、法華宗の武力をおそれたのではない。確かに一向宗や叡山は武力で弾圧したが、それは武力で立ち向かってきたので、武力で皆殺しにしたが、当時の法華宗は武装解除された状態で信長の敵ではなかった。

→山城の日蓮宗諸寺>山城八幡本妙寺/普傳院日門

→日樹上人伝>安土宗論

○「日蓮教団史概説」影山尭雄、平楽寺書店、1959年 より

法華宗と浄土宗との爭いは天正年中に於いても各所に起る。

天正元年(1573)常楽院日経は常陸山崎で、天正3年阿波で日珖が、法論し、天正6年備前の法華宗徒300余人が美作誕生寺を襲撃する。更に普伝日門は安土城下に来たり、折伏伝道を行い、毎日数百人の改宗者を生じたという。

信長はこれらの教勢を見て、何等かの処置に出ようとしたのである。かくして「安土宗論」が企図されたのである。

○「日蓮とその弟子」宮崎英修、平楽寺書店、平成9年 より

(詳細は割愛するが)、安土宗論は浄土宗と信長によって、法華宗の掃滅を狙って、周到に準備された弾圧であった。

2006年以前作成:2023/08/21更新:ホームページ、日本の塔婆 、日蓮の正系

|