エジプトには、11月2日に到着し、11月10日に出国しました。滞在期間は9日間でした。

1日目 11月1日(水) 福岡空港発 仁川空港トランジット ドバイ(アラブ首長国連邦)着

自宅を朝7時30分ごろ出て、福岡空港の国際線ターミナルに向かいました。まず、福岡空港10時30分発仁川空港行の大韓航空KE0788便に乗ります。チェックインと出国手続きを済ませ、搭乗までラウンジでゆっくりしました。

KE0788便(仁川行き)

KALラウンジ

KE0788便の搭乗開始

ビジネスシート(180°フラットになります)

福岡国際空港でのお見送り。行ってきま~す❣

フライト時間は1時間半と短いのですが、国際線なので、ちゃんとした機内食が出ました。

機内食(ブランチ)

ほぼ定刻通り仁川空港に到着しました。

ターミナルが見えます。

仁川空港でドバイ空港行きのKE0951便に乗継しないといけません。乗り継ぎ時間がほとんどないので、走ってゲートまで移動しました。それで、何とか無事に搭乗。ドバイ空港まで10時間45分の飛行時間です。

上空から見た仁川空港

しばらくして、ランチのサービスが始まりました。チンタラチンタラ食事を出すので、食べ終えるまでに時間ばかりかかってしまい、寝る時間が減ってしまいました。食事の内容はまあまあ良くて美味しかったです。

機内食(ビビンパのランチ)

飛行ルート

ドバイ到着の2時間くらい前になって、ディナーが出ました。

前菜

メイン(プルコギ)

デザート

無事にドバイ空港に着きました。ドバイに着いてからですが、ここは入国申請の書類を作成する必要もなく、直接入国審査官と面談をすることで簡単に入国することができました。ビックリしたことは、男性の入国審査官がアラビア特有の白の服と、頭に白のスカーフをかぶって黒いバンドで止めていたこと。しかも皆、顎ひげを生やしていたこと。入国審査官の人は、皆さん同じように見えました。そっくりさんが沢山いる光景を初めて見ました~。

入国審査官

入国審査官

ブルジュ・ハリファが目立つドバイの夜景

今夜のホテルは、「地下鉄のターミナル1」駅から2つ目の Deira City Centre駅で下車して、歩いて数分のところにある「City Seasons Suites Hotel」です。

地下鉄の駅

地下鉄に乗車

Deira City Centre駅で降りたのはいいのですが、方向がよくわからなくてちょっと困りました。通りがかりの人に教えてもらって、無事ホテルに到着することができました。やれやれ。

「City Seasons Suites Hotel」の外観

ホテルの部屋は、かなり豪華でした。Booking.comで予約をしたのですが、お値段の割には、豪華な部屋でした。旅行の最後(日本に帰国する時)にドバイに再度立ち寄ります。その時もこのホテルに泊まるようにしています。

Suites Room 並みのゆったりとした室内

リビングもありました。

乾燥機能付きの洗濯機があったので、早速洗濯

湯船が付いていたので有難い。

壁には、大きなテレビも‼

また、夕食については、お腹が空いてなかったこともあり、ラウンジで頂いたおにぎりとカップラーメンを食べて済ませて直ぐ寝ました。

2日目 11月2日(木) ドバイ国際空港発・カイロ国際空港着/カイロ泊

今日は、ドバイ国際空港を午前10時10分に出発するエジプト航空MS902便に搭乗して、エジプトのカイロ国際空港に移動します。遅くても午前7時半までには、空港に到着しておかなくちゃ。そのため、ホテルの朝食が朝7時からとのことなので、朝食をパスして地下鉄を使って空港に向かいました。昨日到着したときに地下鉄を使ったので、簡単に空港へ移動することができました。

朝7時前のドバイ中心部の様子(あまり混んでいません)

エジプト航空のチェックインを済ませ、UAEの出国手続きを終え、ラウンジに入りました。ドバイ空港のラウンジは、飲み物も食べ物も豊富な品揃え。因みに、福岡~ドバイの往復はビジネスシートで、ドバイ~カイロ~イスタンブール~ナイロビ~アンタナナリボ~モーリシャス~ドバイの各区間のフライトは、すべてエコノミーシートです。なので、空港のラウンジ利用については、PRIORITY PASSが大活躍‼

今回の旅行で大活躍したPRIORITY PASS

スカイチームのラウンジ

ドリンクコーナー

ビュッフェコーナー

ビュッフェコーナー

ラウンジでゆったりと朝食をいただきました。

エジプト航空MS902便は、ほぼ定刻に発って、エジプトのカイロ国際空港に向かいました。国際線だったので機内食が出ました。

エジプト航空MS902便

ゲートD3

機内食

フライト時間は、約4時間でした。カイロ国際空港に近付くと、空は青く澄んでいますが、街のすぐ上空の周辺は全体が砂埃に覆われているようで、霞んで見えました。

エジプト航空MS902便の航路図

カイロ国際空港に向け降下

カイロ国際空港に無事に到着。エジプト入国手続きを終えると、出口でガイドとドライバーが待っていました。早速、今日のホテル「Pyramids Oasis Hotel」に連れて行っていただきました。

カイロ国際空港

空港周辺のアパート

ホテルに着いたので、ひと安心。ガイドから、「明日の早朝、アスワンに飛行機で行くので、3時半にピックアップに来ます。ホテルロビーで待っててください」と言われました。ホテル周辺は閑散としている静かな所でした。

Pyramids Oasis Hotel

部屋

シャワールーム

ベランダから工事中の建物が見えました。

足場に竹が使われていた。(中国式)

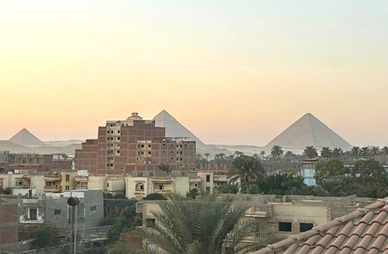

ホテル5階の屋上レストランで、ギザ地区のピラミッドを見ながら夕食をいただきました。景観を損ねているのは、ど真ん中にある茶色い建物。邪魔やね~!モンゴルもそうでしたが、砂漠の街は砂埃が立っているせいか霞んでいます。ビールがめちゃくちゃ高くて330㎖缶が1,000円もしました。スープと鶏肉料理とビールで2人で1250エジプトポンド(3,700円)。ビールを除けば、食事代は安いと思います。チップが必要ですけどね。外は少し肌寒かったです。

屋上レストランから見えたピラミッド

夕暮れ時のピラミッド(ど真ん中の茶色い建物が邪魔‼)

日没

左はミネラルウォーター、右は330㎖のビール(1,000円もした。高過ぎ‼)

スープとパン

チキンの網焼き

チキンのフライ

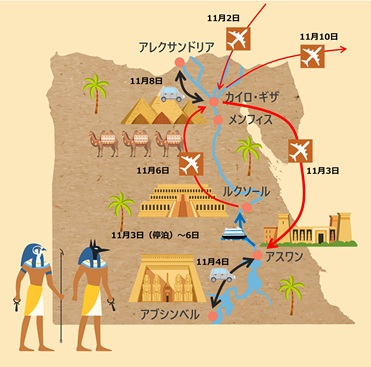

このたびのエジプト旅行のルートは、下の図の通りです。

エジプト旅行のルート図

3日目 11月3日(金)カイロ国際空港発・アスワン空港着/アスワン観光 /クルーズ船乗船

6時50分 カイロ空港発のエジプト航空MS294便で、アスワン空港に向かいます。そのため、朝の3時半にピックアップされました。早過ぎると思うのですが、旅行会社から言われたので従いました。カイロ空港のチェックが非常に厳重で、3回くらいチェックされて時間がものすごくかかり、本当に大変でした。特に女性にとっては。ボディチェックに時間がかかり、まゆちゃんと荷物(貴重品を含む)とが離れてしまい(荷物の方が先にチェックを終えたため)、まゆちゃんは、貴重品が盗まれでもしたらどうしようと気が気じゃありませんでした。先にチェックを済ませたようちゃんが、まゆちゃんの荷物を引き取って管理してくれていたので、盗まれることはなかったけど。この厳重さの背景には、イスラエルのハマスの戦争が関係しているように感じました。

国内線のMS294便の搭乗口に向かいます。

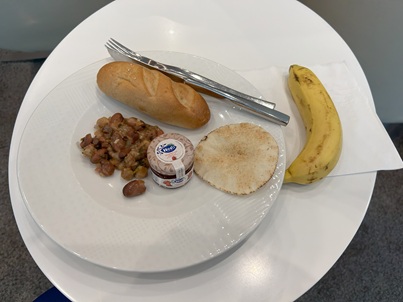

フライト時間は、1時間25分です。国内線ですが、機内食が提供されました。

機内食(朝食)

アスワン空港に到着しました。空港では、ガイドとドライバーが私たちを待っていてくれました。

私達が乗っていた飛行機

アスワン空港に着いて、ガイドと合流しました‼

最初に、ガイドはアスワン・ハイ・ダムに連れて行ってくれました。エジプトを支配していたイギリスは、1898年にアスワン・ロウ・ダム建設を始め、1902年に一応の完成し、運用を開始しました。ダム建設の目的は、①例年発生するナイル川の洪水を防止することと、②ナイル川の流量が少なくなる乾季にも周辺地域の灌漑を行い易くすること、でした。1902年の完成後も、2回にわたって堤が嵩上げされましたが、この嵩上げではダム能力が足りませんでした。そのようなこともあり、当時のエジプトの大統領ナセルは、ナイル川に新たなダムを作ることを計画しました。そうして調査が始められて、アスワン・ロウ・ダムの約6 km上流に、1960年ソ連の資金援助で建設が始められ、1970年に完成したのがアスワン・ハイ・ダムです。新たにできた人造湖は、ナセル湖と呼ばれています。

アスワン・ハイ・ダムからナセル湖側

アスワン・ハイ・ダムからアスワン・ロウ・ダムの下流方向

アスワン・ハイ・ダムを観てから、フィラエ神殿(紀元前4世紀ころに建造され、女神イシスを祀っている)のあるフィラエ島に行きました。フィラエ島は、かつてはナイル川に浮かぶ島だったのですが、1902年、アスワン・ロウ・ダムが建設されると島が徐々に水没していきました。1960年代にアスワン・ハイ・ダムの設立により、いよいよフィラエ島がまるごと水没することになり、近くのアスワン・ロウ・ダム内に浮かぶアギルキア島へ遺跡をまるごと移設しました。アギルキア島を現在では「フィラエ島」と呼んでいます。フィラエ神殿(Philae Temple)の現存する建造物の3分の2はプトレマイオス朝時代(紀元前305年〜紀元前30年)のもので、クレオパトラの父プトレマイオス12世が築いたそうです。主神殿やハトホル神殿、塔門などで構成されています。世界文化遺産のヌビア遺跡群のなかのひとつです。フィラエ島にはボートで向かいます。人気の観光地だけあって船着場はかなりの賑わいでした。

フィラエ島にあるフェイラ神殿に向かうボート乗場

緩やかなナイル川を10分ほどボートで進むと巨大な神殿が見えて来ました。ボートを降りてから、真っ直ぐ進むと正面に巨大な第一塔門が現われました。左側の入口から入ると誕生殿、中央の入口から入ると前庭を通って第二塔門に出ます。第1塔門中央入口には、イシス女神とハヤブサ頭のホルス神のレリーフがありました。フィラエ神殿は保存がよく屋根もしっかりしています。しかし、その分、奥まった部屋はどうしても薄暗くなってしまいます。風雨にさらされていないから、レリーフの保存状態が良いとのこと。ボートに乗ってから、フィラエ神殿の観光までを動画にまとめたのでご覧ください。

動画:アスワンのフィラエ神殿

フィラエ神殿の次に、ガイドはお土産用の香水のお店に連れて行ってくれました。「6個買えば4個分の値段で良い」ということでしたが、値段を見ると4万円位で、しかも量が多い。そんなにたくさん買っても使い道がないので買いませんでした。その後、スパイスのお店へ。スパイスのお店は面白くて、肉やサラダなどに使うと美味しく食べれるスパイスがありました。気に入ったので、お土産用に買いました。現地旅行会社のガイドさんは20年間もガイドの仕事をやっていてすっかり慣れている様子で、香水のお店でもスパイスのお店でも、ぼったくりと思えるような高い値段が提示されているにも拘らず、全く我関せずの姿勢で見ていました。彼らに言わせるなら、「外国人はカモ!」です。

香水の店

スパイスの店

その後、クルーズ船に向かい、私達は12時に乗せて貰いました。クルーズ船には、新しいガイドが乗っていて、その人が手続きを全てしてくれました。ナイル川の波止場にはたくさんのクルーズ船が停泊していました。三重、四重になって川辺に停泊しています。私たちの船は『ROYAL RUBY Ⅱ』でした。

ROYAL RUBY Ⅱ

ROYAL RUBY Ⅱ

クルーズ船の内部の様子です。クルーズ船はかなりの隻数が、一斉にアスワンを出港しエドフへ、エドフからルクソールまで移動するので、寄港地での観光は大変でした。全員が一斉に観光地に出向くため、観光先はごった返していました。

キャビン内の様子

キャビン内の様子

ナイル川クルーズ船の食事です。五つ星ホテルと同格と言うキャッチフレーズですが、実際のところは、それほどではありませんでした。お手頃価格で、かなりポピュラーでした。

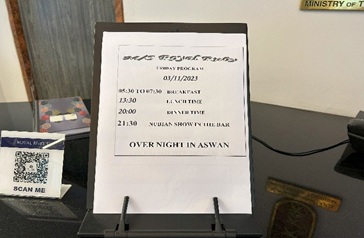

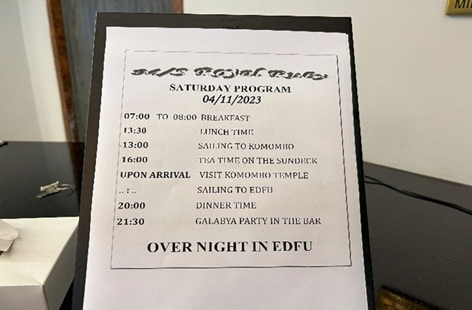

船のスケジュール表(今夜はアスワンに係留)

夕食は8時からでした。

夕食コース

明日の朝4時半にアブシンベル宮殿に行くので、洗濯物をすませてからすぐ寝ました。

4日目 11月4日(土) アスワン係留/アブ・シンベル神殿観光/夜 コム・オンボ神殿観光

朝4時半にフロント前に集合しました。参加者は、インド人の若い女性と私達の計3人です。ガイドは昨日の人と同じで、二台の車で行きました。私達の車のドライバーは30代前半くらいの人で、非常に運転が上手でした。話では、2時間もあれば到着するとのことでしたが、かなりぶっ飛ばしたにもかかわらず片道3時間半もかかりました。かなり遠かったです。朝食は、船の方で作ってもらったモーニングセットを食べていきました。バナナとリンゴ、それにマンゴージュースそれとパンが6個くらい入っていて、そのうちの3個はチーズが挟んであるサンドイッチ風でした。出発してから、途中でエジプトの日の出を楽しみました。また、中間地点で、トイレ休憩を取りました。アブシンベル神殿を訪問する観光客のほとんどが、このパーキングを利用しているようでした。

日の出

途中でトイレ休憩したパーキング

ほとんどの旅行者は、ここでトイレ休憩をするそうです。

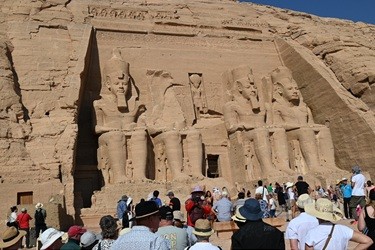

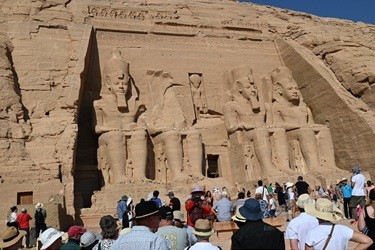

アブ・シンベル大神殿は、1979年世界文化遺産に登録されたエジプトの世界遺産「アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群」を代表する遺跡です。アスワン・ハイ・ダムにより水没するアブ・シンベル大神殿を残そうと、世界各国の技術者たちの並々ならぬ努力の結果、5年もの歳月をかけて移設が完了しました。 また、このアブ・シンベル神殿の水没を防ごうというユネスコの呼びかけがきっかけで、歴史的価値のある遺跡や建造物群、文化的景観は人類共通の遺産という考え方が広がり、世界遺産条約の採択につながりました。アブ・シンベル神殿は、紀元前1300年頃、今から約3,300年前に古代エジプトにおいて最も有名な王のラムセス2世によって作られた神殿です。アブシンベル神殿は、ラムセス2世を祀った大神殿と、愛妃ネフェルタリのための小神殿の2つで構成されていて、どちらも岩をくり抜いて作られた岩窟神殿遺跡です。このアブシンベル神殿は、ラムセス2世が当時の強国ヒッタイトとの戦争、カデシュの戦い(紀元前1,286年)の勝利を記念して作られたという説があります。しかし、実際には戦いは勝ち負けがつかず、ラムセス2世がヒッタイトの女王を妻に迎え、ヒッタイトとの相互援助を取り付けたという説が有力です。アブ・シンベル神殿の方へ歩いて行くと、まず、アブ・シンベル大神殿がありました。

アブ・シンベル神殿の方へ向かっているところ

アブシンベルには、大小二つの神殿があります。

左側が大神殿、右側が小神殿です。

アブ・シンベル大神殿から観光しました。大神殿の四体の座像の中央部に石窟の入口があります。石窟の両側にはそれぞれ立像が四体並んでいます。最初に、ガイドから説明を受けました。

アブ・シンベル大神殿

ガイドから説明を受けました。

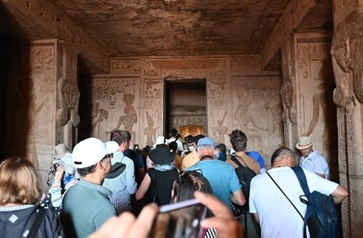

石窟の入口から中に入って行きました。石窟の中の様子は、写真の通りです。彫刻もレリーフも保存状態はまずまずでした。

石窟の中の様子

石窟の中の様子

いくつもの小部屋がありました。

レリーフ

レリーフ

レリーフ

アブシンベル神殿の大神殿石窟入口からおよそ60メートル入った一番奥に至聖所(しせいじょ:神が臨在する神聖な部屋、または宗教的建築物の最も神聖な場所)と呼ばれる小部屋があります。神殿最奥部にある至聖所には、4体の神像が祀られています。向かって右から太陽神ラー・ホルアクティ、神格化されたラムセス2世、王の守護神アメン・ラー、メンフィスの守護神プタハです。これらの像は、年に2回、朝日によって照らし出されるように設計されており、神殿入口から至聖所まで一直線に伸びる陽光は神秘的だそうです。

至聖所の4体の神像

アブ・シンベル小神殿は、大神殿より先(北)へ100mほど離れた場所にあります。アブ・シンベル小神殿は、エジプトの歴代王朝の中でも、王の中の王と称えられたラムセス2世が愛する王妃ネフェルタリのために建造した神殿です。大神殿に比べると小さいですが、神殿の正面には、2体の王妃ネフェルタリの像と4体のラムセス2世の像があり、ネフェルタリの像の両サイドをラムセス2世が挟むように並んでいます。また、像の足元には、彼らの子どもたちが並んでいました。

アブ・シンベル小神殿

小神殿の石窟内部に入ると、まず列柱室があり左右に3本ずつハトホル柱(牛の耳をもつハトホル女神の顔を柱頭とする柱)が並んでいます。壁や柱には、王妃とラムセス2世のレリーフが描かれていました。

小神殿の石窟内部

小神殿の石窟内部

アブシンベル神殿での滞在時間は、1時間程度でした。小神殿を観光してからお土産店に立ち寄り、船にまっしぐらで戻りました。船に戻ったのは、14時少し前でした。14時には、コム・オンボへ向け出港。私達がランチを食べている時に、出港しだしました。ナイル川を下ってコム・オンボに近付くにつれ、陽が落ちて徐々に暗がりが広がってきました。

ランチ

船のスケジュール表(11月4日の予定)

クルーズ船

イスラム教のモスク

ナイル川の夜景

美しい光景でした。

日没

クルーズ船が停泊しているので、眩しかった‼

コム・オンボの停泊地に近付きました。コム・オンボ神殿のライトアップがひと際目立ちます。

コム・オンボ神殿のライトアップ

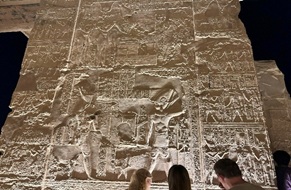

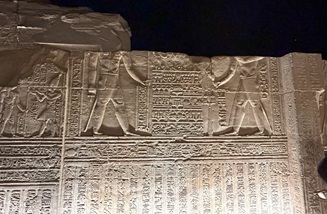

コム・オンボ神殿の夜景です。ライトアップされた姿はとてもきれいでした。

コム・オンボ神殿のライトアップ

コム・オンボ神殿(Temple of Kom Ombo)は、プトレマイオス朝の時代(紀元前332-前32年)にエジプトのコム・オンボの町に建設された、珍しい二重神殿だそうです。建物の「二重」構造は、2神のために重複した中庭、広間、祭壇や部屋があったことを意味するものだそうです。神殿の正面より向かって右側半分は、ハトホルやコンスとともに豊穣と世界の創造の神であるワニの神セベクに捧げられたものです。一方、神殿の左側の部分は、大ホルス(Horus the Elder) の別名で知られるハヤブサの神ハロエリスに捧げられているそうです。

コム・オンボ神殿の隣には博物館があって、そこにはワニのミイラがありました。

ワニ博物館

ワニのミイラ

素晴らしい遺跡を直に観ることができるのですが、以下のような困ったことがありまた。

① クルーズ船が一度にたくさん接岸するので、下船して観光する観光客が多すぎて、特に狭いところではあまりにも混雑してゆっくり観れないこと。

② 小さな子供までもが観光客相手に物売りをしていること(これには心が痛みます)。

③ 極めつけは、我先にと言う感じで割り込みなどのマナー違反を平気で行う人が多いこと。

ゆったりと観光できるようになるといいと思います。船に戻り、夕食をいただきました。船はエドフに向かい出港しています。

夕食

今日は、朝早くから観光したので、夕食が終わったら眠たくなってきました。

5日目 11月5日(日) エドフ神殿の観光/カルナック神殿の音と光のショー鑑賞

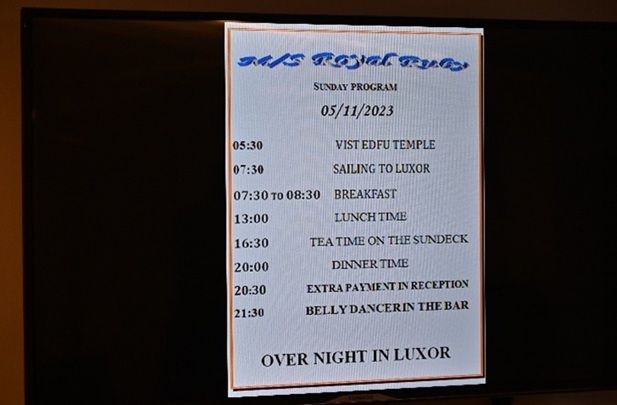

早朝にエドフに到着。スケジュールには、「エドフ神殿の観光は午前5時30分に開始し、観光を済ませ、船は7時30分にはエドフを出港する」とのことです。エドフ神殿の観光を済ませ、船に戻ってから朝食を提供するとのことです。

船のスケジュール表(11月5日の予定)

今日の夕刻には、今回のクルーズの終点のルクソールに到着するそうです。船のスケジュールには記述されていませんが、ガイドさんは、「希望者には、今夜カルナック神殿の音と光のショーにご案内します。その後、本船に宿泊し、明朝チェックアウトし、ルクソールの観光をご案内します。」とアナウンスがありました。折角なので、今夜の「カルナック神殿の音と光のショー」を観ることにしました。

早朝のまだ薄暗いエドフにはたくさんクルーズ船が接岸しています。エドフ神殿に行くために馬車に乗りました。観光客がすごく多くて、道路には馬車も100台以上200台くらい並んでいました。エドフ神殿への道は狭くてガタガタで、事故が起きないのが不思議。

馬車

駐馬車場にはたくさんの馬車

売店が並ぶ奥にエドフ神殿の門

多くの人がエドフ神殿に向かって歩いていました。

多くの人がエドフ神殿に向かって歩いていました。

エドフ神殿は紀元前237年にプトレマイオス3世によって造られ始め、約180年後のプトレマイオス12世が完成したと言われています。プトレマイオス12世は有名なクレオパトラの父です。歩いてやっと神殿入口の塔門に辿り着きました。とても大きな塔門です。高さ36m、幅は137mとのことです。入口の左右に2本ずつの縦の溝がありますが、ここには旗を立てていたのだそうです。

エドフ神殿の塔門

大きな塔門の入口を入ると、正面には巨大な第1列柱室がありました。

第1列柱室

第1列柱室の入口に大きなホルス像がありました。このホルス像は実に巨大です。現在、ホルス像はこの1体しか残っていません。元々は、第1列柱室入口の左右に1体づつ置かれていたのだそうです。第1列柱室入口の天井部分は、色彩が残っていました。

ホルス像

色彩が残っているような入口の天井部分

第1列柱室の奥に至聖所が見えます。第1列柱室の天井は黒く汚れています。第1列柱室で昔、火災が発生したという説明でした。

第1列柱室の奥には至聖所

第1列柱室の天井は黒く焦げていた。

さらに奥に進んで、至聖所の所まできました。至聖所の中には入れません。至聖所の天井も煤汚れているようでした。至聖所の奥の神殿には、舟の形のような祭器が置かれていました。

至聖所の天井にも煤

至聖所の奥の神殿の祭器

船への帰りの馬車も行きと同じ馬車です。たくさんの馬車が並んでいて私たちはどれに乗っていいものか困っていました。私たちを連れてきた御者は、たくさんの観光客の中で私たちを見つけて馬車を回してくれました。御者にとっては、最後には運賃を徴収しなければならないので、死活問題なのでしょう。

帰りのお客を待つたくさんの馬車

帰りの役目を果たした馬車と御者

船に帰り、朝食を食べ、食後に甲板に出てゆっくりしました。私たちの船の前方には5~ 6隻のクルーズ船が同じ速度で進んでいました。まるで船団を組んでいるようです。

朝食

前方の5~6隻のクルーズ船と一緒に前進

夕刻になってきました。

夕暮れ時

ナイル川の日没

夕刻にルクソールに接岸しました。iPhoneでチケット購入した「カルナック神殿の音と光のショー」を観に出かけます。

「カルナック神殿の音と光のショー」のチケット

ルクソールに接岸

ルクソール上陸

ルクソール上陸

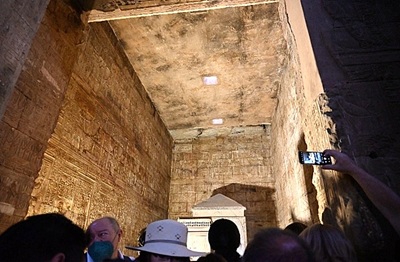

カルナック神殿の音と光のショーを観せてくれるところにきました。遺跡をスクリーンにした映像を観せてくれました。

池の所でショーは終わりました。

終了後、船に帰り、明日のチェックアウトの準備をしました。

6日目 11月6日(月) 王家の谷観光/ハトシェプト女王神殿観光/スフィンクス参道等観光

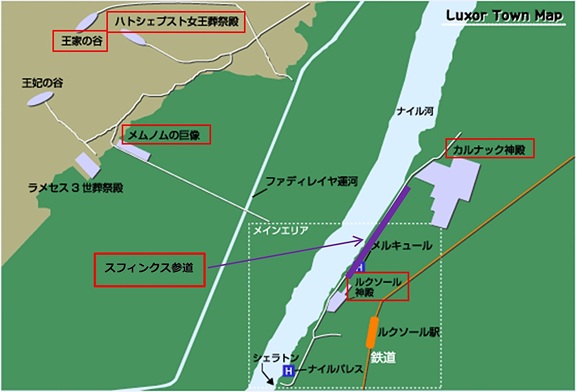

クルーズ船『ROYAL RUBY Ⅱ』をチェックアウトし、ルクソールを観光して、17時40分のルクソール発の飛行機でカイロに向かいます。ルクソール内の観光は、まずナイル川の西側の王家の谷、ハトシェプト女王神殿、メムノンの巨像を観光し、昼食を済ませ、午後にナイル川の東側カルナック神殿、スフィンクス参道、ルクソール神殿を観光してルクソールの観光は終わりとなります。

ルクソールの観光マップ

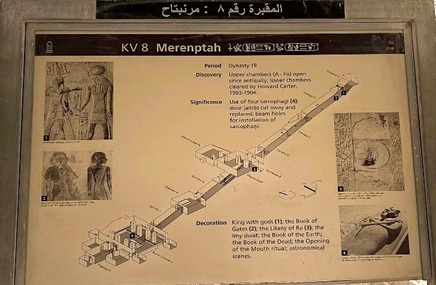

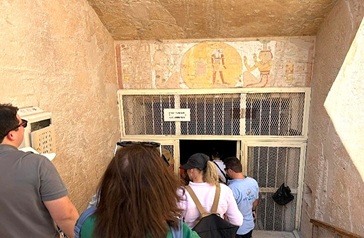

歴代の王たちの墓が密集する谷が「王家の谷」です。古代エジプトの新王国時代(紀元前 1567~1085年頃)のトトメス1世(第18王朝)から、王の墓がこの谷に作られるようになり、現在では64もの墓が見つかっているそうです。まず、お墓への入場チケットを購入するためにチケットオフィス行きました。ここで、ガイドが「入場チケットを買ってきます。」といってチケット売り場の窓口に行きました。その間私たちは、「王家の谷」の模型など、チケットオフィス内の展示を見ていました。ガイドが、チケットを購入したので、一緒にシャトルバスに乗車し、約5分で「王家の谷」の停留所まで行き、降車後、ガイドから「王家の谷」の概略の説明をしてもらい、チケットを受取り、お墓の見学を開始しました。「王家の谷」のお墓には、KV1からKV64までの番号が付けてあります。KVはKing Valley (王家の谷)の略です。64ものお墓はかなり傾斜のある「王家の谷」に広く分散しています。当日はとても直射日光が強く、暑くて長時間歩けません。それでまず近くの「メルエンブタハ」のお墓(KV8)の中に入りました。

メルエンブタハのお墓の構造

メルエンブタハのお墓の入口

メルエンブタハのお墓の内部の様子

メルエンブタハの石棺

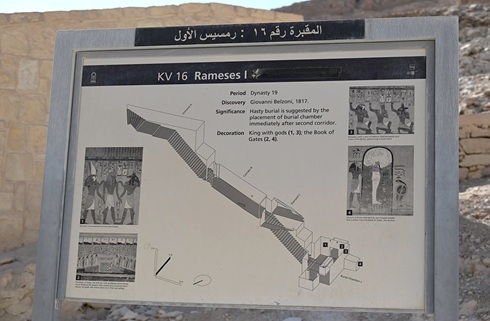

メルエンプタハ(Merenptah / Merneptah、在位:紀元前1212年 - 紀元前1202年)は、古代エジプト第19王朝第4代目のファラオだそうです。初めて見た「王家の谷」の墓、スケールの大きさに圧倒されました。墓の中は比較的過ごしやすいのですが、外に出ると大変な暑さです。それで、近くの2, 3ヶ所のお墓の探検で十分だと思うようになり、近くの有名な「ツタンカーメン」のお墓(KV62)に行くことにしました。「ツタンカーメン」のお墓の入口には、係員がいてチケットをチェックしています。係員に私たちのチケットを提示すると、「このチケットでは入れません。」と言われました。何故? いろいろ調べてみると、「王家の谷」の墓のチケットには特別な方式があることがわかりました。それぞれのお墓への入場に対して課金され、料金は以下のようになっています。<エリアチケット> 600 EGP(約2,800円)、エリアチケットを購入すると数ある墓のうち、<別料金の墓>以外の3つの墓を選んで入ることができます。<別料金の墓>は、ツタンカーメンの墓 / セティ1世の墓 / ラムセス5世と6世の墓 / 宰相アイの墓 です。これらの墓は、それぞれ別に入場チケットを購入しなければなりません。たとえば、ツタンカーメンの墓では、500 EGP(約2,300円)のチケットが必要です。今回、ガイドは<エリアチケット>のみ購入し、私たちに渡したようです。このような特別なチケット販売方式をとっているなら、ガイドはその説明をしっかりして、さらに私たちの希望を聞いて、必要なら私たちからお金を徴収して<別料金の墓>のチケットを購入してくれれば良かったのに。また、「王家の谷」はとても広いです。周辺のお墓の配置図だけでも提供してくれたら、歩き回らず目的のお墓に辿り着けるので、暑さに苦しまずにすんだのにと思いました。配慮の乏しいガイドに、がっかりさせられました。気を取り直し、暑さに立ち向かい、近くのラムセス1世のお墓(KV16)に向かいました。

ラムセス1世のお墓の構造

ラムセス1世の石棺と内部の様子

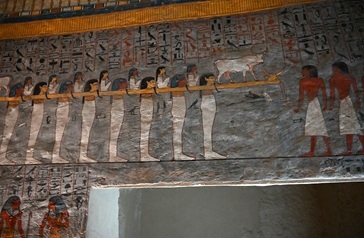

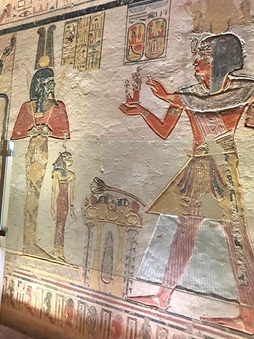

壁には、当時の生活を描いたのであろう素晴らしい色彩の絵がたくさん残っていました。とても感動しました。

ラムセス1世のお墓の壁面

ラムセス1世のお墓の壁面

ラムセス1世のお墓の壁面

ラムセス1世のお墓の壁面

ラムセス1世のお墓の壁面

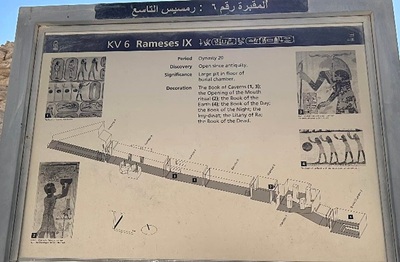

ラムセス1世(在位:紀元前1295年 - 紀元前1294年)は古代エジプト第19王朝の初代ファラオだそうです。続いて、 ラムセス9世のお墓(KV6)に入りました。

ラムセス9世のお墓の構造

ラムセス9世のお墓の内部

ラムセス9世のお墓の壁画

ラムセス9世のお墓の壁画

ラムセス9世(Ramesses IX、在位:紀元前1126年 - 紀元前1108年)は、古代エジプト第20王朝の第8代ファラオ。即位名は「ネフェルカラー・セテプエンラー」だそうです。「王家の谷」の観光を終え、ハトシェプト女王葬祭殿に行きました。位置的には「王家の谷」のほんの少し南東の位置なのですが、間に山があるのでぐるりと遠回りして行きました。

崖にくり抜かれたハトシェプト女王葬祭殿

ハトシェプスト女王葬祭殿は、古代エジプト唯一人の女性ファラオ、ハトシェプストが造営した葬祭殿です。私たちも記憶していますが、1997年11月、ルクソール事件の現場となり、外国人(含日本人)58人を含む62人が亡くなる事件が発生しています。その中には多くの日本人団体旅行者も含まれ、新婚旅行の方もかなりいたということをニュースが伝えていました。

ハトシェプスト女王葬祭殿の入口

内部の様子

ナイル川の方向に下り、メムノンの巨像に行きました。メムノンの巨像は2体のアメンホテプ3世の像だそうです。高さ約18m。元々は、背後に同王アメンホテプ3世の葬祭殿が控えており、その入口の部分だったそうです。葬祭殿の本体は、第19王朝ファラオ・メルエンプタハが自身の葬祭殿の石材調達のため破壊したとのこと。

メムノンの巨像

メムノンの巨像の説明文

続いて、昼食です、場所は、遠くにハトシェプスト女王葬祭殿のある断崖が見えるレストランでした。

お店の様子

ランチ

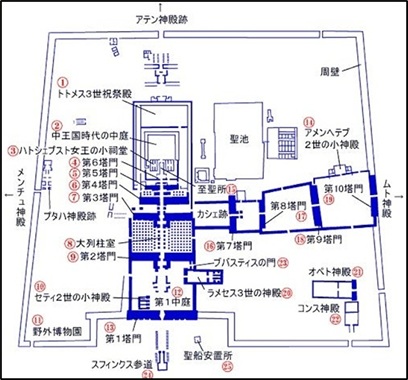

午後からは、ナイル川を横断し、東岸へ移動しました。昨夜、音と光のショーを観たカルナック神殿の観光です。その後、スフィンクス参道、ルクソール神殿を見学します。カルナックの神殿は大小さまざまな神殿や祠などが集まった巨大な複合体です。国家神であるアモン・ラーに捧げた神殿で、エジプト中王国時代(紀元前21世紀〜紀元前18世紀後頃)に着工され、その後約2000年に渡り増改築が繰り返されてきた複合神殿です。1979年に「古代都市テーベとその墓地遺跡」の史跡のひとつとして世界遺産に登録されました。

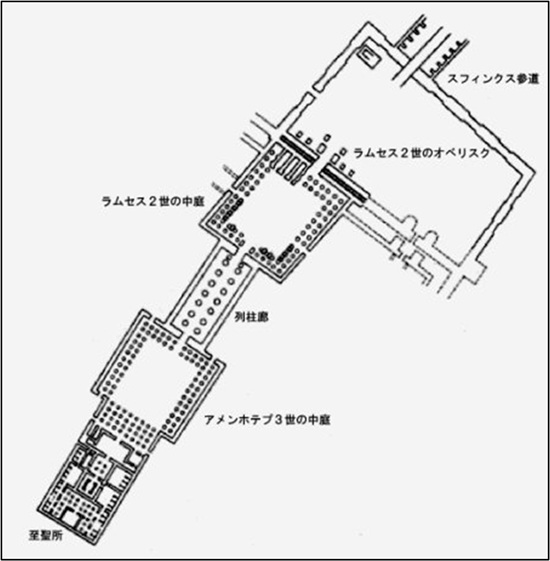

カルナックの神殿平面図

カルナックの神殿料金所

スフィンクス参道㉔から第1塔門⑬

第1中庭⑫と第2塔門⑨

第2塔門⑫から奥の大列柱室⑧

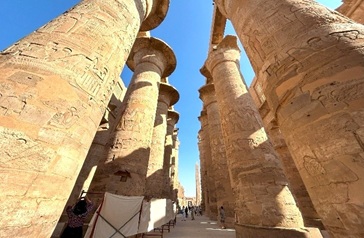

大列柱室⑧

大列柱室⑧

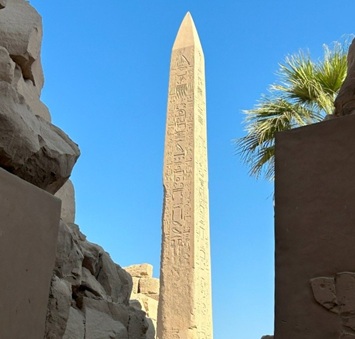

第3塔門⑦と第4塔門⑥の間にトトメス1世のオベリスク

第4塔門⑥と第5塔門④の間にハトシェプストのオベリスク

至聖所⑮

至聖所⑮

至聖所⑮の奥の窓から見た中王国時代の中庭②とトトメス3世祝祭殿①

至聖所⑮の奥の窓から見た中王国時代の中庭②とトトメス3世祝祭殿①

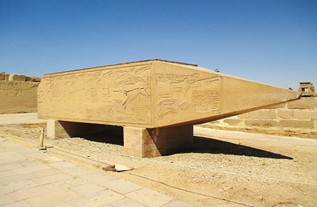

聖池の方に来ました。ここには、ハトシェプストのオベリスクと対になっている折れたオベリスクの先端が横たえて展示されているとホームページに記載されていました。その画像を転載しました。

聖池

ハトシェプストと対の折れたオベリスクの先端

折れたハトシェプストの先端(手前右)現存の左奥のトトメス1世と右奥の対のハトシェプストのオベリスク

ところが、折れたハトシェプストのオベリスクはありませんでした。その代わり垂直に立ったオベリスクがありました。帰国後、いろいろ調べてみると、なんと2022年4月10日の記事に『数十年にわたって横たえて放置されていたハトシェプスト女王のオベリスクの片割れを、エジプトの修復家と考古学者のチームが2022年4月9日に再建した。』と書いてありました。オベリスクの高さは11メートルと折れた先端だけなので当初の3分の1とかなり低くなっていますが、それでも重さは90トンあるそうです。エジプトの修復家と考古学者のチームの努力に敬意を表したいと思います。

今回撮影した直立再建されたオベリスク(手前)左奥のトトメス1世のオベリスクと右奥の対のハトシェプストのオベリスク

折れたハトシェプストのオベリスクを直立再建した記事 2022年4月10日

今回撮影した直立再建された折れたハトシェプストのオベリスク(対の片割れ)とトトメス1世のオベリスク(右奥)

カルナックの神殿の観光を終え、車に乗ってスフィンクス参道とルクソール神殿に行きました。3500年前ごろから造られたという「スフィンクス参道」は、ルクソール神殿とカルナック神殿の約3kmを結び、参道の両側には、スフィンクス像とエジプト神アメンを象徴する雄羊の頭を持つ像が並んでいました。参道とこれらの像は数百年にわたり砂の下に埋もれていましたが、1949年に発見され、2017年から本格的な復元作業が続けられてきました。参道上にあったイスラム教のモスク(礼拝所)などを撤去し、砂に埋もれた像を掘り起こすなどして、2021年11月に完成し、一般公開が始まったそうです。下の写真のスフィンクス参道の中央奥に見えているのは神輿です。

スフィンクス参道の両側の雄羊の頭を持つ像と中央奥の神輿

雄羊の頭を持つ像

ルクソール神殿はスフィンクス参道の突き当りに位置しています。ルクソール神殿は、新王国時代の紀元前14世紀ごろにカルナック神殿の分神殿として建て始められました。アメンホテプ3世が基礎をつくり歴代の王が増築をしていきました。ラムセス2世が建てた第一塔門の入口左脇のオベリスクが特に有名です。パリのコンコルド広場にあるオベリスクも元々はこの入口右脇にあったもので、2本あったうち右脇の1本が1836年にムハンマド・アリーからフランスに贈られ、パリのコンコルド広場に建てられています。随分前になりますが、私たちもパリを訪れた時に見ました。何故こんな貴重なものがフランスに贈られたのか?

また、何故2本の対のオベリスクの片割れだけなのか? 疑問がわいてきたので少し調べてみました。すると次のような説明がありました。19世紀初めのエジプトはオスマン・トルコの属領になっていて、ムハンマド・アリーという総督が統治していました。エジプト人でもないムハンマド・アリーは古代エジプトの建造物にはまったく興味が無く、英仏両国の要求を容易に受け入れる人物でした。ある交渉の結果、1830年にルクソール神殿の2本のオベリスクがフランスに贈与されることになりました。2本同時に輸送するのが不可能なので、まずは右脇のオベリスクだけを搬出することにしました。搬出作業の責任者であった

Jean Baptiste Apollinaire Lebas は詳しい手記を残していますが、オベリスクを掘り出し搬出する作業は容易ではなく、結果的には1831年に右脇のオベリスクだけがルクソール神殿から運び出されました。このオベリスクがパリのコンコルド広場に建てられたのは、5年後の1836年10月のことです。その後エジプトとフランスとの関係が悪化し、左側のオベリスクはルクソール神殿から運び出されることはなく、残ったのです。なお、フランス側の貰うのであればこのルクソール神殿のオベリスクにすべきだと主張したのは、ヒエログリフを解読したシャンポリオンであったと伝えられています。総督が引き換えにフランスから何を得たかは説明されていませんでした。ルクソール神殿では、古代エジプトからローマ帝国、そしてイスラーム帝国への国家と宗教の変遷を見てとることができます。古代エジプトでは、エジプト神話の伝統は踏襲されていたものの、プトレマイオス朝のファラオ・クレオパトラを最後に終わり、ローマ帝国の支配下に入り、エジプト神話に代わってキリスト教が広まっていきまました。こうして4世紀末ごろには、ルクソール神殿はキリスト教の教会として使われるようになりました。そのため神殿の壁にはその頃のキリスト教の壁画が残っています。7世紀になると、ローマ帝国にはイスラーム帝国の勢力が及んできました。当時、ローマ帝国支配下のエジプトでは、キリスト教の教義をめぐる対立が深まりローマ帝国本土と亀裂が生じていました。そのためイスラーム軍のエジプトへの進軍は比較的に簡単に達成され、それに伴ってエジプトでは徐々にイスラム教が普及していくこととなりました。結果としてルクソール神殿はイスラム教の礼拝の場として使われるようになり、のちに神殿の遺構の一部を使ってモスクが建てられたそうです。

ルクソール神殿の平面図

ルクソール神殿の第一塔門とラムセス2世が建てたオベリスク

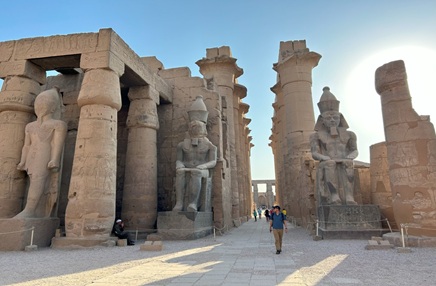

第一塔門入口の向かって左脇にはラムセス2世のオベリスクが立っています。また、第一塔門の入口の左右にはラムセス2世の大きな2体の坐像、さらにその外側には左右それぞれ2体、合計4体の立像があります。立像は向かって最も左側の1体を除いてかなり壊れていました。

第一塔門入口の両脇のラムセス2世の座像2体と左右それぞれ2体の立像

第一塔門入口の両脇のラムセス2世の座像2体と左右それぞれ2体の立像

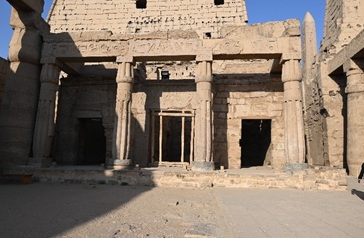

第一塔門を入るとラムセス2世の中庭(第1中庭とも呼ばれる)になりますが、建物の約1/4は破壊されて、今ではイスラム教のモスクになっているそうですが、モスクの痕跡はわかりませんでした。ラムセス2世の中庭は、2列に並んだ閉花式パピルス柱に囲まれています。第1塔門の真後ろには聖舟祠堂がありました。

2列に並んだ閉花式パピルス柱

第一塔門の後ろの聖舟祠堂

2列に並んだ閉花式パピルス柱と石像

第二塔門前の座像1対とその奥の列柱廊

ラムセス2世の中庭を抜け、アメンホテプ3世が建てた第二塔門を過ぎると高さ15.8mの14本の開花式パピルス柱が並ぶ列柱廊に入ります。

アメンホテプ3世の中庭から見た列柱廊奥に第二塔門が見える

列柱廊の次はアメンホテプ3世の中庭(第2中庭とも呼ばれる)になり、ここには閉花式パピルス柱が64本ならんでいます。さらにその奥は小さな部屋が連なっていて、最も奥に至聖所があります。

アメンホテプ3世の中庭

アメンホテプ3世の中庭

至聖所のひとつの内部

至聖所のひとつの内部

ルクソールの予定していた観光を終え、カイロ空港へ向かいました。19:40ルクソール空港発のエジプト航空MS275便でカイロには20:50に到着しました。カイロ空港では、今日のホテル「Pyramids

Oasis Hotel」に私たちを送ってくれるドライバーが待っていました。「Pyramids Oasis Hotel」に無事チェックインしました。このホテルは、カイロ到着時に利用したホテルです。

エジプト航空MS275便に搭乗

7日目 11月7日(火) ピラミッド、スフィンクスなど観光

ホテルの朝食を食べて、ゆっくりしました。

ホテルの朝食

今日は、ギザのピラミッド、ギザのスフィンクス、エジプト考古学博物館などを観光します。で、「Pyramids Oasis Hotel」をチェックアウトし、ガイドとドライバーが迎えに来るのをロビーで待ちました。今日のホテルは、ベランダからカフラー王のピラミッドが正面に、スフィンクスが左斜め前方に見える「Tamara Pyramids View」ホテルです。

ピラミッドと「Tamara Pyramids View」ホテルの位置

ガイドがロビーに迎えにきてくれました。早速、ギザのピラミッドの入場ゲートに向かいました。

ギザのピラミッド入口

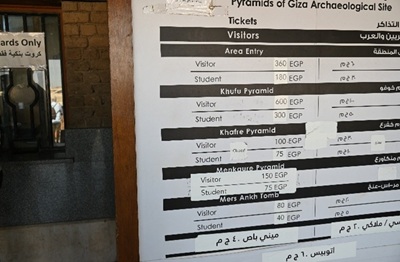

入場料金

逆光のクフ王ピラミットへ行きました

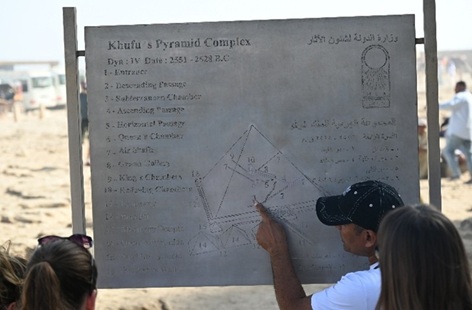

クフ王ピラミットの内部構造の説明

クフ王ピラミットです。こんな大きなピラミッドをよう造ったね‼

クフ王ピラミットの内部への入口へ向かう人々

クフ王ピラミットの巨石2段登りました.

タクシーではなくラクダを利用します。

クフ王のピラミッドに座って休憩、後ろにはカフラー王のピラミッド

カフラー王のピラミッド

クフ王のピラミッド

左からクフ王・カフラー王・メンカウラー王のピラミッド(パノラマポイントから撮影)

左からクフ王・カフラー王・メンカウラー王のピラミッド(パノラマポイントから撮影)

スフィンクスの方へ移動/後方はクフ王ピラミット

左からカフラー王ピラミット・スフィンクス・クフ王ピラミット

クフ王ピラミットとスフィンクス

クス王ピラミットとスフィンクス

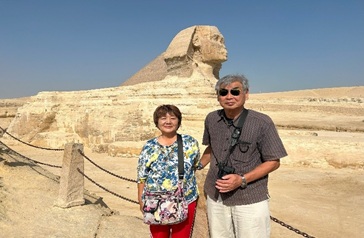

スフィンクス前で記念写真

カフラー王の神殿内部

ピラミッドのある所もスフィンクスがある所も、観光客がとても多くてごちゃごちゃしていました。その上、ラクダもたくさんいて、ラクダの糞があちこちに落ちていました。ピラミッドとスフィンクスが写っている写真を見ると、砂漠の中にそれしかないように見えますが、実際には整備された道路があって、テント張りのお店やラクダの休憩所等がありました。今まで見てきた写真とはイメージがかなり違っていました。

次にパピルス紙の絵画の店に案内されました。英語の「paper」はパピルスに由来するそうです。

パピルス紙の作り方を日本語で実演

実演の後はしっかり営業‼

パピルス紙に描いた絵を2点買いました。次はエジプト考古学博物館ですが、移動中にまゆちゃんが果物屋を見つけ車を止めて、果物を買いました。今日のガイドさんは、お客さんの立場に立って行動する人で、直接、お店の人と交渉してくれました。その成果があって、普通の価格(バナナ6本+柿2コ+アップルマンゴー2コ+グァバ4コで500円)で買うことができました。こちらの果物はすごく安いです。ホテルに持ち帰ってから食べるます。

道端の果物屋

道端の果物屋

エジプト考古学博物館に着きました。入場チケットを購入して中に入りました。

エジプト考古学博物館

エジプト考古学博物館

入口を入ってすぐにナルメル王のパレットがありました。約5,000年前の古代エジプトの最初の王「ナルメル」のエジプト統一を描いたものと考えられています。最古のヒエログリフ(古代エジプトの象形文字)が刻まれているそうです。ここからエジプト文明が始まったという説明でした。

ナルメル王のパレット(表)

ナルメル王のパレット(裏)

ジェセル王は、エジプト最古の「階段ピラミッド」をサッカラに築いたファラオです。等身大の王像としては最古のものといわれています。目の水晶などは盗掘でくり抜かれてしまっています。階段ピラミッドの地下から見つかったタイル(背景)と一緒に展示されていました。

ジェセル王座像

(ギザの大ピラミッドを造った)クフ王の兄弟であるラホテプ王子と、その妻ネフェレトの像だそうです。約4,600年前の像です。色彩もですが、特に水晶の入った目は輝いていました。

ラホテプとノフレットの座像

「ラホテプとノフレットの座像」の説明文

「ラホテプとノフレットの座像」説明文の翻訳・・・ラホテプと彼の妻ノフレットは、白い立方体の玉座に座る姿で描かれています。玉座の背面には、黒い象形文字で二人の名前と称号が刻まれています。ラホテプは「王の息子、その肉体を持つラホテプ」とされています。ラホテプの墓がスネフェル王の墓の北に位置することから、彼はスネフェルの息子であり、ギザの大ピラミッドの所有者であるクフ王の兄弟であったことが示唆されます。ノフレットは「知り合い」とされており、王との親密さを示しています。これらの像は、伝統的な方法で表現された個人的な特徴を示しています。ラホテプとノフレットは、彼らが永遠に望んでいた理想的な姿である若々しさを保ちながらも、身体的特徴をしっかりと持ち、個性を称えています。第4王朝(スネフェル王)、紀元前2575-2551年頃、メイドゥム(ラホテプとノフレトのマスタバ、1871年発見)

1903年に発見された、唯一確認されているクフ王像。高さは7.5㎝。クフ王は、ギザの一番目のピラミッドを築いたファラオ。クフ王のピラミッドに、私たちは、今回、巨石2段ほどですが上りました。

クフ王像

クフ王像

クフ王像の説明文

「クフ王像」説明文の翻訳・・・クフ王(クフ)、大ピラミッドの建造者、高さ:7.5cm 幅:2.5cm 奥行き:2.9cm、クフ王の小像は1903年にアビドスで発見されました。この偉大な王と同一視されるホルスの名が玉座の右側に刻まれています。小像の発掘時、頭部と胴体の発見の間には3週間の期間が経過していました。

クフ王の子のカフラー王の座像です。クフ王のピラミッドの西南方向の隣に二番目のピラミッドを造ったファラオです。スフィンクスはカこのカフラー王の時代のものといわれています。ホルス神の象徴のハヤブサが後ろ頭を翼で覆うようにして守っています。

カフラー王の座像

カフラー王の座像

「カフラー王の座像」の説明文

「カフラー王の座像」の説明文の翻訳・・・ギザの谷の神殿の地下の穴から発見されたこのカフラー王像は、古代エジプトの最も象徴的な彫刻の一つです。カフラー王はギザの第二ピラミッドの建造者です。玉座に座る王は、額にコブラの紋章をあしらったネメスを身に着けています。これは王権と守護のお守りです。翼を広げ、王権を守り、王位を正当化しています。玉座の上の像は、蓮の花とパピルスが緊張していて、上下エジプトの統一を表しています。 この像は、アブ・シンベル近郊のトゥシュキで採掘された閃緑岩で作られています。王朝カフラー王(紀元前 2520 ~ 2494年頃)

三位一体像です。中央の3名の真ん中の方が、カフラー王のピラミッドの西南方向の隣に三番目のピラミッドを造ったメンカウラー王です。メンカウラー王のピラミッドは一番小さいですが、表面をアスワンから運んだ大理石で覆っていたと説明がしてありました。

三位一体像(真ん中がメンカウラー王)

「三位一体像」の説明文

「三位一体像」の説明文の翻訳・・・メンカウラー王、女神ハトホル、そしてテーベのノム神(ジャッカルのノム女神/バットのノム女神)の三位一体像。メンカウラー王はギザ台地に第三のピラミッドを建造しました。これはバビロンのピラミッドやカフラー王のピラミッドよりも小さかったものの、一部はアスワンからはるばる運ばれてきた花崗岩で覆われていました。これらの三位一体像は彼の谷の神殿から出土したもので、二人の女性像の間に立つメンカウラー王を描いています。メンカウラー王の右側のハトホル女神は、二頭の雌牛の間に円盤状の冠を戴いています。メンカウラー王の左側には、エジプトの様々なノム(地方)の擬人化像が描かれ、頭上には「三位一体」と記されています。エジプトの白い王冠と茎の長いキルトを身に着けた王女は、帽子から復活と豊穣を享受し、名前から終わりの恩恵を受けることを願っていました。

ハトシェプスト女王は、トトメス2世の王妃。トトメス2世は遺言で妾腹の息子トトメス3世を後継者に指名しましたが、夫の死後、義理の息子のトトメス3世が幼くして即位すると、ハトシェプスト女王は摂政となり政治の実権を握ったそうです。後に自らをファラオだと宣言し、男装して国を治めたとされています(在位:紀元前1479年頃 - 紀元前1458年頃)。こうした権力を背景に、彼女は、今回ルクソールで観光したハトシェプト女王葬祭殿を造成しました。また、夫のトトメス2世が造り始めたルクソールのカルナック神殿のオベリスクですが、道半ばで逝去したため、ハトシェプスト女王が完成させ、現在ハトシェプストのオベリスクと呼ばれています。現存するオベリスクと折れて再建されたハトシェプストのオベリスクを今回観光しました。こうしたすばらしい遺功があるのですが、ハトシェプト女王葬祭殿では、1階の彩色の残ったハトシェプスト女王のレリーフが不自然に削り取られた跡が何ヵ所もあるそうです。またカルナック神殿でも同様に、ハトシェプスト女王の壁画が削り取られているそうです。このようなことと、ここに展示されているハトシェプスト女王の頭部像の頭部が不自然に欠損していることを関連させ、いろいろ憶測されていると聞きました。

ハトシェプスト女王の頭部像

ハトシェプスト女王の頭部像

この威厳のあるハトシェプスト女王のスフィンクスは、ハトシェプスト女王とその継息子トトメス 3世の共同統治期に製作されました。紀元前1458年に女王が亡くなった後、トトメス 3世の指示でハトシェプト女王葬祭殿に置かれていたハトシェプストの他の彫像とともに取り壊され、採石場に捨てられていたものを、メトロポリタン美術館の発掘チームが1920年代に発見し、復元したものだそうです。当時発掘された6点の花崗岩のスフィンクスのうち、2点は重さ 6,759 kgの巨大な像で、入口の両脇に置かれた対のスフィンクス像と推定されています。対のスフィンクス像の片割はメトロポリタン美術館に展示されているそうです。

ハトシェプスト女王のスフィンクス像

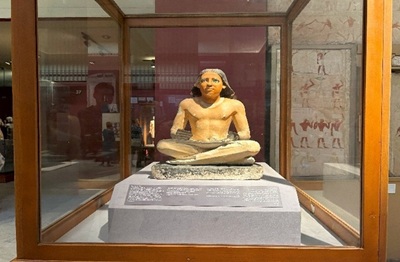

エジプトの200EGP紙幣のモデル。4,500年前当時のエリート職業の「書記」の座像だそうです。腕が胴体から離れているのが特徴とのこと。目が水晶になっていて、光を当てると光るそうです。また、アイラインは眼病予防の役割があったらしいとか。

エリート職業の「書記」の座像

エリート職業の「書記」の顔

エジプト史上発見されている最古の実物大木像。モデルはカーアペルという身分の高い神官。「村長」というあだ名で知られています。発掘調査の作業員が、自分たちの村長に似ているからと発見時につけたそうです。

最古の実物大木像(カーアペル像)

博物館には像だけではなく、テーベ地方で出土されたレリーフが描かれたハトホル礼拝堂までも移設されていました。

移設されたハトホル礼拝堂

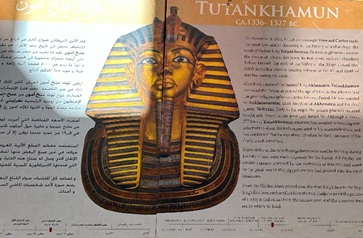

実はピラミッドというのは「ココに王様のお墓があります。高価な副葬品(財宝)がたくさんありますョ」というのが誰の目にも一目瞭然なので、墓荒らしの絶好の的になります。したがって、この時代の王のミイラや副葬品などはほとんど残っていません。ジェセル王像の目の部分にはめ込まれていた水晶と黒曜石も盗掘にあいました。これに対して、ハトシェプスト女王が人里離れた場所に造り始めたのがルクソールにある『王家の谷』。ピラミッドよりはだいぶ規模が小さくなったものの、やはり王の墓ということで盗掘は行われたわけですが、その侵入を見事に防いだこの時代の副葬品はその後何千年もの間墓の中で眠り続け、近代になって見つかることになります。そんな王家の谷から発見されたモノが2階に並べられていました。わずか9歳で王となり、19歳という若さで亡くなった少年王ツタンカーメン。「王家の谷」のお墓のKV62に、「王家の谷」に溶け込むようにして多くの副葬品と共に埋葬されました。短い生涯で特に大きな偉業を達成したわけではないこのツタンカーメンが、なぜこれほどまで我々に知られているのかといえば、1922年にそのお墓が盗掘を逃れ、ほぼ完璧な状態で発見されたからです。ツタンカーメンに関するものは特別室に展示されていました。特別室は別料金ではなく自由に出入りできるのですが、撮影は一切禁止でした。 特別室内には、あの黄金のマスクと入れ子(いれこ)になっていた二つの黄金の棺(木管に黄金のコーティングと宝石の飾りが施してある)が中央に展示してあり、同室に展示してあるアクセサリーも見事な装飾と彫刻、どれも見応えがありました。実物のツタンカーメンのマスクを見ることができて感動しました。

ツタンカーメン特別室入口

ツタンカーメンの黄金のマスク(パネル)

ツタンカーメンと言えば、黄金のマスクが一番有名で人気がありますが、マスク同様、黄金の玉座も人気の展示品で、いつも鑑賞する人々で賑わっていました。こちらは撮影可能でした。玉座は木製で、精細な彫刻が施された金で覆われています。玉座の肘掛の部分、左右にライオンの頭部で装飾されています。左右で何となく表情が違うような気がしました。

ツタンカーメンの黄金の玉座

ツタンカーメンの黄金の玉座

ツタンカーメンの黄金の玉座

黄金の玉座の背もたれ部分には、王宮の中で、玉座に座ったツタンカーメンと、妻のアンクセナーメン(アンクセンアモン)がツタンカーメンの体に優しく香油を塗る、仲睦まじいシーンが表現されていました。そのツタンカーメンの肘掛にかけた右手の親指を含む指の順番が、不思議なことに逆になっています。椅子に座って手の甲を上にすると両手の親指は一番体に近く、内側になりますが、肘掛のツタンカーメン手は親指が一番外側になっています。ありえないことです。エジプトの当時の絵画では、このようになっている人物画が多いそうです。理由はいろいろ言われていますが、よくわからないそうです。

玉座に座ったツタンカーメンと妻のアンクセナーメン

肘掛のツタンカーメン手(親指が一番外側になっている)

ツタンカーメンの墓から発掘された金の装飾

エジプト考古学博物館の見学を終え、昼食に「Al Saraya」というナイル川の水上レストランに行き、昼食を食べました。

ナイル川の水上レストラン「Al Saraya」

「Al Saraya」の内部

昼食後は、たくさんの店が並ぶカーンエルカリリバザール(Khan el-Khalili)を散策し、お土産を探しました。

カーンエルカリリバザール入口

夕刻に今日のホテルTamara Pyramids Viewにチェックインしました。ホテルのベランダからは、障害物がないので、メンカウラー王、カフラー王、クフ王のピラミッドが目の前にはっきり見えます。夕日は一番左のメンカウラー王のピラミッドに沈みました。

左からメンカウラー王、カフラー王、クフ王のピラミッド

夕陽はメンカウラー王のピラミッドに沈みました。

8日目 11月8日(水) アレクサンドリア観光

今日は、アレクサンドリアまで出かけて行って観光します。朝7時に、昨日と同じドライバーが迎えに来ました。アレキサンドリアまで片道約3時間かかります。高速道路をぶっ飛ばして行きます。説明等は現地のガイドがしてくれるそうです。

アレクサンドリア(アレクサンドレイア)は、ギリシャのマケドニア王であったアレクサンドロス大王(アレクサンダー大王)によって、紀元前332年に建設されました。アレクサンドリアという都市名は、アレクサンドロス大王の名前に由来しています。アレクサンドロス大王の死後は、その部下だったプトレマイオス1世が紀元前304年エジプトを支配し、古代エジプト最後の王朝であるプトレマイオス朝エジプトの首都として発展しまた。その後、エジプトを征服したのはローマ軍で、紀元前31年エジプト軍を破り、ローマはエジプトを属州とし、アレクサンドリアに総督をおいて支配しました。こうしたローマ帝国支配下で、キリスト教はユダヤ人を通じてアレクサンドリアに広がりました。ところが641年にイスラーム勢力がエジプトに侵攻し、アレクサンドリアが破壊されて衰えてしまいました。イスラーム征服後に復興し、イスラーム商人の地中海方面への商業基地として重要な地位を占め、現在もエジプト第2の都市として繁栄していています。アレクサンドリアのキリスト教はイスラーム教支配下でも細々と続き、エジプトのキリスト教はコプト教会といわれています。

私達を連れて行ってくれた車

途中のレストランで休憩

おいしそうなパン

最初の見学場所のCatacombs of Kom el Shoqafaに到着

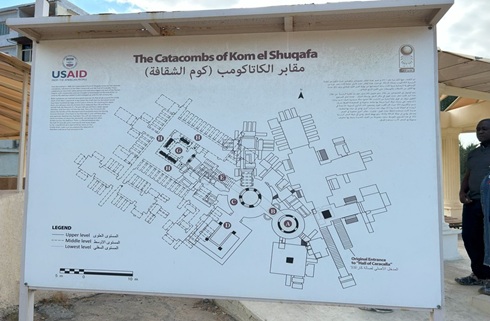

最初の見学場所のコム・エル・シュカファ(Catacombs of Kom el Shoqafa)のカタコンベです。ここで、現地ガイドと合流しました。ここは、2 世紀に造られた地下墓所です。アントニヌス朝の皇帝たち(1 ~ 2 世紀)が眠っている地下墓地で、彫像、考古学的なオブジェもあります。それらは、ローマ、ギリシャ、エジプトの文化的特徴を融合したようなものだそうで、そのため彫像の中にはエジプト風のものもありますが、ローマの衣服や髪型をしているものもあったそうです。アントニヌス皇帝の時代(西暦2世紀)に新たに岩盤に掘られた墓がありますが、これは2世紀から4世紀にかけて埋葬室として使用されていました。ここでは、3つの石棺の他、人間と動物の遺体が発見されたそうです。同じ墓地の中ですが、安置される場所にもランクがあることがわかりました。

地下墓地の地図です。地下3層にわたり、深さは約35メートルある。

螺旋階段の中央の穴

地下中央の礼拝堂

地下中央の礼拝堂

カプセルホテル?ではなく、「ニッチ」といわれる墓室が並ぶ埋葬室

お墓参りに訪れたときの談話スペース

壁のレリーフ

壁のレリーフ

ミイラ作りの壁画装飾

ミイラ作りの壁画装飾

コム エル ディッカにあるローマ劇場に来ました。ローマ時代の記念碑の 1 つで、西暦 4 世紀初頭に建てられました。エジプトで唯一のローマ劇場です。この建物は、1960 年にポーランド使節団によってアレクサンダー大王の墓を探すために土を除去しているときに偶然発見されました。大理石の階段が発見されたとき、考古学者はそれをローマ劇場と呼びましたが、それには大きな論争が起こりました。ローマのでは円形の劇場ですが、発見された建物のデザインは、馬蹄形または文字 U の形をしたテラス付きだからです。約 600 人を収容できるそうです。周辺に柱がたくさん立っていますが、花崗岩の柱は南のアスワンから、大理石の柱はローマから持ってきたそうです。

U 字形のローマ劇場

U 字形のローマ劇場

U 字形のローマ劇場

ローマ劇場の周りにはいろいろな施設があったそうです。

建物の跡

建物の跡

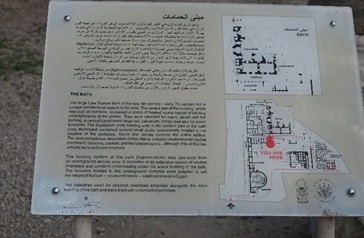

4 世紀後半から 7 世紀初頭にかけて建てられた後期ローマ時代の大浴場もありました。

後期ローマ時代の大浴場跡

大浴場の説明文

「大浴場」説明文の翻訳・・・4世紀後半から7世紀初頭にかけて建てられた後期ローマ時代の大浴場は、この地域の重要な建築的特徴です。赤レンガ造りの建物の中央部には、当時の浴場施設に典型的な暖房室が複数設けられていました。これらの部屋は温浴、蒸気浴、熱浴に使用され、中央に位置する大広間「カルダリウム」は社交行事にも使用されていました。浴場の東側にあったフリギダリウム(冷水浴室)(現在は破壊されています)には、ポルティコの陰に便利な位置に複数の小さなプールがありました。建物全体はヴォールト天井とドーム天井で覆われていました。かつて内部は豪華絢爛な装飾が施されていました。色とりどりの大理石の護岸、柱、柱頭、彩色漆喰などが含まれていましたが、実際にはほとんど残っていません。浴場(ヒポコーストゥム)の暖房システムは、地下のサービスエリアから操作されていました。浴場の建物の下には、アーチ型の天井を持つ広大な部屋と廊下が縦横に交差していました。この地下複合施設に設置された炉は、エジプトで一般的に使用されていた藁や葦といった燃料の性質に合わせて改造されていました。運動に用いられた2つのパレストラ(通路)が浴場の主棟に沿って伸びており、列柱のあるポルティコが並んでいました。

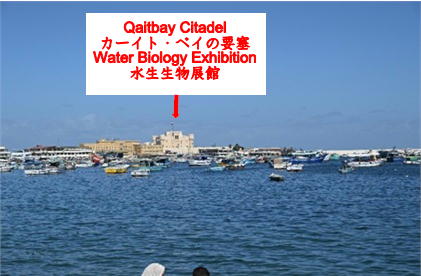

ローマ劇場の観光後、アレキサンドリアの"al mina' ash sharqiyah"湾に出て、湾を右手に見ながら北上し、海岸沿いの”Soliman Square”まで来ました。ここから陸地方向には、綺麗な“Sidi Morsi Abu al-Abbas Mosque”が樹木の中に、湾の中にはたくさんの漁船が漂い、その先には水生生物展館(旧カーイト・ベイの要塞/Qaitbay Citadel)が見えました。

樹木の中に”Sidi Morsi Abu al-Abbas Mosque”

水生生物展館(旧カーイト・ベイの要塞)

現在の水生生物展館(Water Biology Exhibition)は、元々カーイト・ベイの要塞(Qaitbay Citadel)でした。その前は「アレキサンドリア大灯台」が建っていたところです。「アレキサンドリア大灯台」は、紀元前334年ごろ、世界初の灯台として、当時のファロス島(現在の水生生物展館の場所)に築かれました。しかし、796年の地震で大灯台は半壊し、その後の1303年と1323年の地震で完全に崩壊しました。14世紀の旅行家イブン・バットゥータは、崩壊のために中に入ることもできないと記しています。その後、15世紀後半、マムルーク朝のスルタン、アシュラフ・カーイトバーイが要塞を建設しました。現在も残る建物は、水生生物展館として利用されているそうです。

アレクサンドリア大灯台(復元予想図 from Wikipedia)

その後、"al mina' ash sharqiyah"湾を見渡せるレストラン” Athineos”で昼食を食べました。

レストラン” Athineos”

レストラン” Athineos”の内部

ビール

ランチ

昼食後、アレキサンドリア図書館内にある考古学博物館に行きました。アレクサンドリア図書館は、紀元前3世紀初頭,プトレマイオス朝エジプトの国王によって首都アレクサンドリアに作られた図書館。

古代ギリシャの文献を核に一大コレクションを形成。姉妹機関ムセイオンとともに,ヘレニズム文化の成果を集大成し,言語学,医学などの諸学の発展に寄与した由緒ある図書館です。アレキサンドリア図書館内の考古学博物館は、新アレキサンドリア図書館内に併設されている博物館です。世界で初めて図書館の中に作られた考古学博物館として知られています。

入口付近

入口付近

出口付近にサダト博物館がありました。ムハンマド・アンワル・アッ=サーダート(サダト)は、共和政エジプトの1970年代のエジプト大統領。 ナセル政権を継承し、1973年に第4次中東戦争でイスラエル軍と戦ったが、1977年に突如和平に転じ、1979年にアメリカのカーター大統領の仲介により平和条約を締結しました。 しかしアラブ強硬派の反発をうけ、1981年に暗殺されています。

サダト博物館

サダト外交の写真

サダト大統領の執務室の様子

アレキサンドリア図書館内の考古学博物館の観光を終え、ホテルに向かいました。

高速道路を通りました。

ホテルに近付いて、ガイドに「ビールを買いたい。」というと、ギザの町の路地の汚い狭い道をくねくねと通って、店から少し離れたところに車を止め、渡したお金で缶ビールを買ってきてくれました。イスラムの国ではアルコールは簡単に買えません。

賑やかな通りは比較的綺麗なのですが、ひとたび路地に入るとまるでゴミ箱の中にいるようでした。また、ピラミッドの敷地内で働いているラクダがねぐらとしている小屋も民家に挟まれてあちらこちらにあり、強烈な匂いがしていました。

馬車

がれきとごみで貧しさが溢れていました。

ホテルはギザの賑やかなところに位置していて、周辺には飲食店がたくさんありました。今日は昼にレストランでお腹一杯食べたので、ピザハットで済ますことにしました。

ピザハットは一階です。

夕食のピザ

夕食のピザ

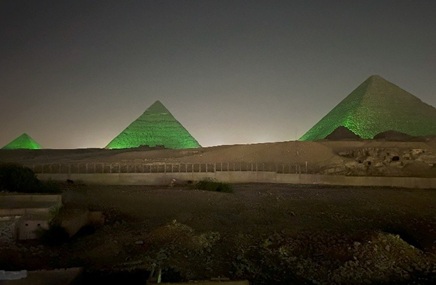

私たちのホテルのベランダから「ピラミッドの音と光のショー」の一部を観ることができ、メンカウラー王、カフラー王、クフ王のピラミッドがカラフルに変化する様子が目の前に見えました。明日の夜は会場に行って「ピラミッドの音と光のショー」をたっぷり楽しむことにしています。

「ピラミッドの音と光のショー」の様子

「ピラミッドの音と光のショー」の様子

「ピラミッドの音と光のショー」の様子

「ピラミッドの音と光のショー」の様子

9日目 11月9日(木) ピラミッドの音と光のショー鑑賞

今日の昼間はギザの町を散策し、夕刻からスフィンクス神殿の近くで開催される「ピラミッドの音と光のショー」を観に行きます。時間がたっぷりあるので、朝日に照らされるメンカウラー王、カフラー王、クフ王のピラミッドを眺めながらベランダで朝食をいただきました。こんな景色を観ることができるなんて、夢のようです❣

ピラミッドを眺めながらの優雅な朝食

コーヒー

ベランダ

ピラミッドの近くで働くラクダや馬が、朝一斉にピラミッドの方向へ移動します。まさに通勤ラッシュですね。

ベランダから見たピラミッド周辺の光景

ラクダや馬の出勤の様子が遠くに見えます。

ゆっくりと朝食を済ませた後、すぐ近くのクリーニング屋が洗濯をしてくれるので洗濯物を出しに行きました。その後、ギザの町を散策しました。夕方、「ピラミッドの音と光のショー」の会場へ歩いて向かい、10分程度で到着しました。

「ピラミッドの音と光のショー」の会場入口

会場

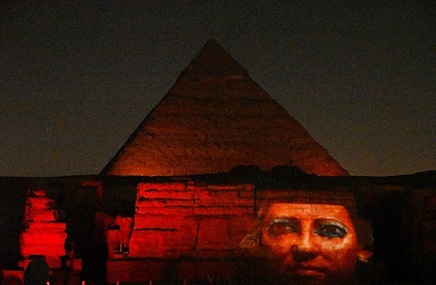

「ピラミッドの音と光のショー」の概要です。スフィンクスを語り手として、ギザの大ピラミッドを最初に建設したクフ王の物語から始まります。次に、クフ王の息子カフラー王の経緯をたどり、ピラミッドの建設にまつわる物語が続きます。そして、スフィンクスはトトメス

4 世、アクエンアテン、ネフェルティティ、ツタンカーメンなど、古代エジプトの著名な人物を紹介しました。

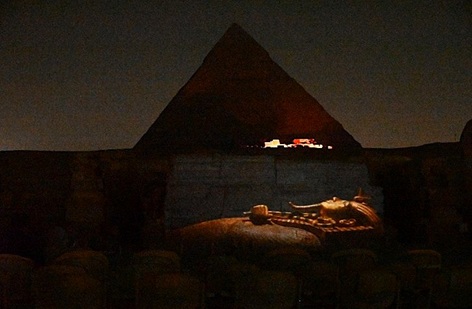

スフィンクスの語りから始まりました.

スフィンクス

ツタンカーメン

クフ王、カフラー王、メンカウラー王によって造られた 3 つのピラミッドがそれぞれ順番にカラフルに点灯する様子は、砂漠の夜の下で神秘的でした。明日は、イスタンブールに移動します。早起きしないといけないので、早々と寝ました。

10日目 11月10日(金) カイロ発イスタンブール(トルコ)着

朝4時に起床して5時半にタクシーの運転手が私達を迎えに来ました。30分くらいで空港に到着。9時35分カイロ発のエジプト航空MS737便に搭乗して、トルコのイスタンブールへ向かいます。

カイロ空港のラウンジ入口

ラウンジ内の様子

エジプト航空のチェックインと出国手続きを済ませ、ラウンジで搭乗開始まで待ちました。

エジプト航空MS737便の搭乗開始

飛行ルート

機内食(ランチ)

2時間ちょっとでイスタンブール空港に到着しました。