モーリシャスには、12月4日に到着し、12月7日に出国しました。滞在期間は4日間でした。

34日目 12月4日(月) アンタナタリボからモーリシャスへ移動

無事にモーリシャスのシール・セイウッドザーギュール・ラングーラム国際空港に到着しました。到着して直ぐ、Booking.comを通じて手配していたタクシードライバー(ジャビーさん)から、「入国が審査が終わったら知らせてください。出口でお迎えします」とメールが入りました。マダガスカルとは、まったく違いますね。ドライバーが空港出口でピックアップしてくれて、モーリシャスの滞在ホテル「ジ・ウェスティン・タートル ベイ リゾート & スパ」に向かいました。

ラングーラム国際空港到着

モーリシャスへの飛行とホテルへの道順

約1時間のドライブで、ホテルに到着。かなり大きなリゾートホテルです。

ホテル入口

ロビー

敷地が広いので、私達の部屋までカートで案内してくれました。6~10部屋ある大きな建物が、広い敷地内に数十戸散在しているリゾートホテルです。

部屋の入口

ベッドルーム

バスルーム(シャワールームは2か所あり)

部屋に入ってからは、お腹も空いてなかったので何も食べずにゆっくり眠りました。部屋はかなり豪華でした。

35日目 12月5日(火) ホテル内散策&休息

昨夜は、真っ暗だったために、外の景色が見えなかったのですが、朝目が覚めて、外を見てみると、とっても美しい景色が広がっていたので感動しました。今日は、休息の日なので、広いホテル敷地内を散策するだけにしました。

部屋のベランダからの眺め

部屋のベランダからの眺め

海を眺めながら朝食をいただきました。綺麗な海と爽やかな風で気持ちが良かった。

レストラン

レストラン

レストラン

朝食後、ホテル敷地内を散策しました。

フロントのエントランス

コンシェルジュとロビー

夕食も海を眺めながらいただきました。

明日の午前中は、ジャビーさん(タクシードライバー)の車でポートルイスの観光をします。楽しみ~。

36日目 12月6日(水) ポートルイス周辺を観光

ジャビーさんのピックアップ時間は9時半なので、朝はゆっくりできました。ホテルのレストランで周辺の景色を楽しみながら朝食をいただきました。レストランの周りには綺麗な水路があり、色とりどりの鯉が泳いでいました。

錦鯉

モーリシャスの首都ポートルイスは、1735年にフランスによって建設されました。ポートルイスの名前は、当時のフランス王ルイ15世にちなんで付けられました。その後、インド洋の貿易の要所として急速に成長してきました。1810年にイギリスがモーリシャスを占領した後も、ポートルイスは引き続き首都および主要港として機能し続けました。19世紀には、砂糖産業の発展とともにポートルイスの重要性がさらに高まっています。一方で、多くの移民労働者が到着し、街の多文化的な特徴が形成され、特に、インド系、中国系、アフリカ系の人々がポートルイスの文化的多様性に大きく貢献しています。1968年のモーリシャス独立後も、ポートルイスは首都として、国の政治・経済の中心地として発展を続けています。

ポートルイス市街地への観光ルート

9時半にジャビーさんにピックアップしてもらって、まず最初にタミール教の寺院に行きました。寺院は、Sockalingum Meenatchee Ammen Kovil(シュリ・ソッカリンガム・ミーナッチー・アンメン・コヴィル)で、別名はケイラソンです。ヒンズー教とよく似てますが、タミール教とヒンズー教とは全く別の宗教です。タミール教は、モーリシャスでは珍しい宗教です。この寺院は、モーリシャスにおけるタミル人の精神性の大切な象徴として存在してきました。インドの職人によって建造されたこの寺院は、慰めと宗教的遺産との繋がりを求める信者たちの聖域として建てられました。時を経てもなお、この寺院はモーリシャス人の生活に揺るぎない支柱であり続け、祖先が築き上げた聖なる空間を崇敬する人々の心に深く刻まれています。

シュリ・ソッカリンガム・ミーナッチー・アンメン・コヴィル

次は、アデレード砦です。アデレード砦は、人種間の緊張が続く中、ポートルイスを侵略から守り、地元の反乱を抑えるために建設されました。1840年に完成し、ウィリアム4世の妻アデレードにちなんで名付けられました。当時のモーリシャスの人口は多様で、白人 8,000 人、有色人種 15,000 人、奴隷 65,000 人でした。イギリス軍は、当初、1,200 人の兵士と 100 人の民間人だけで、フランス軍の攻撃や地元の反乱に備えて砦を建設し始めました。しかし、熟練労働者が不足していたため、砦を完成させるために 1837 年にインドから石工、労働者、その他の職人を採用して完成させています。

アデレード砦

アデレード砦

アデレード砦

アデレード砦からの眺め(ポートルイス港と市街地)

アデレード砦からの眺め

続いて、チャイナタウンです。ここの面積はそれほど広くはありませんが、アフリカにおける古くからのチャイナタウンのひとつであり、モーリシャスでの華僑闘争の歴史でもあると言われています。かつて、中国広州の梅県から多くの人々が移り住んだため、古い中国文化に満ちています。ここには多くの中華料理店があり、その大半は広東料理店だそうです。

チャイナタウン

チャイナタウン

続いては、アープラヴァシ・ガートです。アープラヴァシ・ガートは、モーリシャスの首都ポートルイスにある移民受け入れに使われてきた建造物群の総称で、2006年にモーリシャスで初となるユネスコの世界遺産に登録されました。アープラヴァシ・ガートは、1834年から1910年まで主にインドから渡ってきた労働者の受入れに使われた場所で、現存する施設跡は、1849年に作られたものだそうです。現在のモーリシャスでは、このインド系労働者の末裔が全人口の68%を占めています。

世界遺産入口

当時の岸壁(船から上陸させた)

1835年2月1日に、モーリシャスでの奴隷制が廃止された結果、製糖業での人手不足が深刻になりました。イギリス人農園主たちは、労働力調達のための新たな仕組みを取り決め、インドからの労働力の調達と輸送方法を整備しました。この仕組みは「クーリー貿易」と呼ばれ、やってきた労働者は「クーリー」と呼ばれました。最初のインド系移民たちの大多数は、インド東部のビハールからやって来ました。この受入れ施設は、「クーリー・ガート」と呼ばれました。この受入れ施設からモーリシャス内の製糖所に送られたインド人、あるいは中継して、西のレユニオン島や東のオーストラリアに送られたインド人などは、全部で40万人に上ったとされています。世界遺産に登録されているのは、移民局が建設した石造の倉庫、病院などです。クーリー(苦力)とは、もともと中国語で「肉体労働に従事した、下層の中国人」を指し、植民地開拓のために酷使された中国やインドの下層労働者を外国人がこう呼んだそうです。この「苦力」という言葉は、現在は「労働者」と言い換えられています。

「労働者」は上陸後すぐに身体を洗浄

洗浄後の入浴槽

「労働者」の収容棟跡

「労働者」の病院跡(身体検査)

次は、大陸間奴隷博物館(インターコンチネンタル奴隷博物館)です。ここは、モーリシャスの現存する最も古い建物の一つ。奴隷によって1740年代に建てられた軍病院を改修して博物館として利用しており、奴隷制社会(奴隷制歴史)における重要性の高い歴史的建造物です。大陸間奴隷博物館は2023年9月1日に開館し、インド洋奴隷貿易に関する研究、奴隷制の史料やオーラル・ヒストリーの収集・保存、奴隷制関連の工芸品の保存を目指しています。

当該博物館はモーリシャス共和国首相により開館された旨が記されていました。

外観

中庭

展示場

奴隷の家を再現

最後に、大型ショッピングモール「コーダン・ウォーターフロント・コンプレックス」に行きました。12月なので、クリスマスツリーが飾られていました。ここは、とても賑やかで華やかな所でした。

パラソルが飾ってあるオシャレなショッピングモールです。

クリスマスツリー

昼を過ぎていたので、ジャビーさんにレストラン 海(L’ Ocean)へ連れて行って貰いました。シーフードのお店で、お客さんの多い人気のお店のようでした。プレートランチをいただきました。

レストラン 海(L’ Ocean)

店内の様子

スープ

プレートランチ

食事を済ませて、ジャビーさんにホテルへ連れて行って貰いました。今日の観光は終わりましたがまだ時間があったので、ホテル内を散策しました。庭の手入れは行き届いていて、とても綺麗に整えられていました。

夜の海を眺めながら夕食をいただきました。

昔、モーリシャスにドードー(dodo)という絶滅鳥類が生息していました。七面鳥よりも大きな巨体で翼が退化しており、飛ぶことはできませんでした。大航海時代以降、侵入してきた人間による乱獲と、人間が持ち込んだ従来モーリシャス島に存在しなかったイヌやネズミなどに雛や卵が捕食され、さらに森林開発により生息地が減少し、急速に個体数が減少し、絶滅したそうです。

ドードー(dodo)

明日の朝7時半に、ジャビーさんにピックアップして貰って、モーリシャスの観光をした後、ドバイ行きの飛行機に乗るのでラングーラム国際空港に連れて行って貰います。朝が早いので、すぐさま寝てしまいました。

37日目 12月7日(木) モーリシャス観光後、UAE(アラブ首長国連邦)へ移動

朝食前にホテルの敷地内をちょっと散策し、ビーチの眺めを見納めしました。

今日の観光コースは、①モーリシャス南部のブラック・リバー渓谷展望所、②かつて奴隷が逃げ込んだル・モーン山とその前の奴隷慰霊碑が並ぶ公園、③シャマレルの滝と7色の大地、④アレクサンドラ滝展望所、⑤グラン バサン寺院、を訪れます。観光が終わったら、ラングーラム国際空港へ向かい、16時45分発のエミレーツEK702便 ドバイ空港行に搭乗します。

本日のルート

ホテルをチェックアウトした後、早速、ブラック・リバー渓谷展望所(ゴルジュ・ド・リヴィエール・ノワール国立公園内)に行きました。

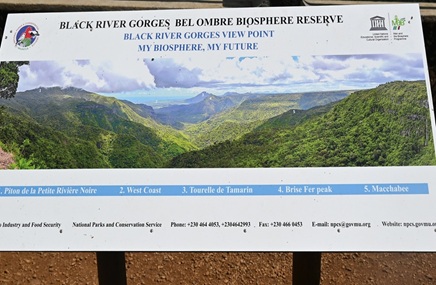

「ブラックリバー渓谷ベル・オンブレ 生物圏保護区」と記してありました。

ブラック・リバー渓谷はモーリシャスのグランドキャニオンと言われていますが、どこがグランドキャニオンに似てるのでしょうか? よく分かりませんね~。

美しい景色です

次に、ル・モーン山とその前の奴隷慰霊碑公園に行きました。ル・モーン山は、18〜19 世紀にマルーン(逃亡奴隷)が隠れ住んでいた場所でした。556m の⼭頂に⾄るまでにたくさんの洞窟があり、彼らはそこ住んでいたそうです。

ル・モーン山

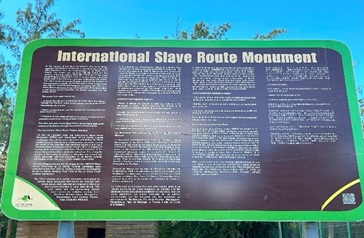

1835 年にモーリシャスで奴隷制の廃⽌が決定した時は、警官がそれをマルーン(逃亡奴隷)たちに知らせにやってきたのですが、捕まると勘違いをして崖から⾶び降りて死亡したという悲しい歴史があります。このような隠れ家は世界中に存在しますが、ここは特に象徴的な場所で、奴隷たちが⾃由を求めて戦ったシンボルでもあり、世界遺産となっています。山の麓に奴隷慰霊碑公園がありました。

「国際奴隷ルート記念碑」説明文の翻訳・・・2009年2月1日、ル・モーンの文化的景観に国際奴隷ルート記念碑(ISRM)が開設されました。モーリシャスで奴隷ルート・プロジェクトを開始した主な目的の一つは、この重要な歴史的出来事においてモーリシャスが果たした重要な役割について、一般の人々に広く認識してもらうことです。これは、奴隷貿易が行われたインド洋の国々に奴隷記念碑を建立するというユネスコの主要な取り組みの一環です。これは、モーリシャスおよび世界中の奴隷制の歴史の具体的な象徴であり、特に2008年にル・モーンの文化的景観がユネスコの世界遺産リストに登録されました。

奴隷解放のモニュメント?

奴隷慰霊碑

奴隷慰霊碑

続いて、シャマレル滝(Chamarel Waterfall)です。落差100mの滝ですが、樹木や渓谷の陰になっているため、展望台から見えるのは上部の40mだけです。

「シャマレルの滝」説明文の翻訳・・・100mの落差を誇るシャマレル滝は、モーリシャスで最も高い滝です。サン・ドニ川とヴィアン・サレ川という2つの川から水が流れ込み、ベ・デュ・キャップ川の集水域の一つへと流れ落ちています。5月から10月の乾季には、毎日平均22,500立方メートルの水が滝を流れ落ちます。11月から4月の雨季には、この水量はほぼ倍増し、41,000立方メートルになります。数百万年をかけて、玄武岩の浸出と急流による浸食によって、現在滝が流れる深い谷が刻まれました。

シャマレルの滝

後方にあるのは、シャマレルの滝です。

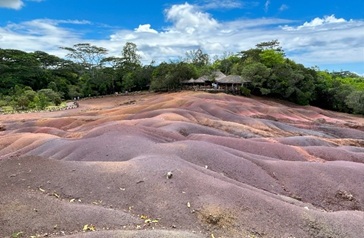

シャマレルの滝に隣接する7色の大地(シャマレル7カラードアース)に行きました。まゆちゃんは、にっぽん丸で行けなかったリベンジをやっと達成しました。このような色に染まっている理由は、鉄とアルミニウムの堆積物の濃度の高いところがあって、鉄イオンとアルミニウムイオンがそれぞれ特徴あるカラフルな色を発現し、縞模様を描いているからだそうです。酸化第二鉄は赤から茶色までの色合いを生み出し、アルミニウム化合物は青から青紫の色合いを生み出すそうです。

7色の大地

7色の大地

7色の大地

7色の大地

7色の大地を背景に記念写真を撮りました。

続いては、アレクサンドラ滝展望所(ゴルジュ・ド・リヴィエール・ノワール国立公園内)です。

かなり前方に小さく見えるのが「アレクサンドラ滝」

滝のある部分を拡大しました。

海の色が綺麗(アレクサンドラ滝展望所より)

海と空の境が分からないくらい青々していました。

アレクサンドラ滝展望所には、ペーパーツリー(紙の木)林がありました。この木は、樹皮が紙のように薄く剥がれます。こんな木を見たのは初めて。

ペーパーツリー(紙の木)

ペーパーツリー(紙の木)

最後は、Grand Bassin Temple(グラン バサン寺院)です。ここは、ガンガ タラオとも呼ばれる湖の沿岸にあります。この湖は、インドの雄大なガンジス川を表しているそうです。色鮮やかな神々が湖の周りに鎮座しているヒンズー教の寺院です。

道路脇の巨大な像

観光が終わったので、ラングーラム国際空港に連れて行って貰いました。チェックインと出国手続きを済ませてから、ラウンジで軽食を食べました。

空港内の様子

ラウンジ

ラウンジでいただいた軽食

ケーキ

定刻通り、16時45分発のドバイ空港行エミレーツEK702便に搭乗しました。

間もなくドバイに向けて離陸します。

航路

機内食

航路

エミレーツ航空のCA

約6時間30分の飛行で23時25分にアラブ首長国連邦のドバイ空港に到着しました。