トルコには、11月10日に到着し、11月19日に出国しました。滞在期間は10日間でした。

10日目 11月10日(金) イスタンブール(トルコ)着

イスタンブール国際空港に無事到着しました。

トルコへの入国手続きを終え出口を出て、Turco Travel(トルコ旅行)のガイドさんからWhatsAppで指定されていた場所に行き、そこでガイドさんと合流しました。トルコ国内の旅行は、空港送迎を含めて、現地旅行会社のトルコトラベルに依頼していました。本来は、「英語ガイド付き、8人募集」のツアーだったのですが、応募したのが我々2人だけだったため、日本語ガイドで対応してくれ、個人旅行同様となりました。すごく得した感じ。ガイドさんの名前は、メフメット。彼は、日本語がとっても上手。トルコ人を連れてツアーガイドとして日本に何度も来たことがあるとのことで、気の利く人でした。今日は、ホテルにチェックインするだけです。ガイドさんは、広い地下駐車場で待つドライバーに指示して乗車場所を伝えました。車に乗り、約30分くらいでホテルに到着しました。

広い地下駐車場

ホテルに送ってくれた車

ホテルにチェックイン

ホテルの部屋

ひと休みしてから、ホテルの近くの飲食店に入って夕食を食べました。ビールを頼んでもいいか? と聞くとOKと答えたので注文しました。するとニコニコしながら隣の酒屋から調達したビール缶を出してくれました。ビール缶の周りには紙が巻いてありました。イスラムの国なので、複雑な理由があるのでしょう。余計なことは何も聞かず、ようちゃんはニコニコしながらお礼を言って飲みました。

ホテル前の通り

注文したビール

夕食

夕食

本日11月10日から11月18日まで下記のようにトルコ内を移動して観光する予定です。

トルコ観光のルート図

11日目 11月11日(土) イスタンブールの遺跡観光

朝食

朝食

トルコ人の80%がイスラム教だそうです。イスタンブールの地名は、ビザンチン、コンスタンチンノーブル、イスタンブールと3回変わっています。人口は東京と同じ1500万人です。先ずは、イスタンブールの観光からスタートです。今日は、オスマン(トルコ)帝国時代(1299年~1922年)の遺跡が中心となります。最初は、ヒッポドローム広場です。4世紀に完成した戦馬車競技場の跡地だそうです。戦馬車のレースが行われ、3万の観客を熱狂させたとか。ここで映画「ベン・ハー」で知られる戦馬車の激しい競争が繰り広げられたと聞きました。ここには、「切石積みのオベリスク」「蛇の柱」と「テオドシウス1世のオベリスク」がありました。「切石積みのオベリスク」は、他のオベリスクのように文字は刻まれておらず、石が積み重ねてあるだけです。コンスタンティヌス7世(東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝)が940年に造ったそうです。元の表面は青銅で覆われていたのですが、第4回十字軍(1202年–1204年コンスタンティノープル占領)によって剝がされました。「蛇の柱」は、479年ギリシャのアポロン神殿からもってきたものだそうです。青銅製で柱状。現在では頭部が失われているため、単に地面から突き出た螺旋状の青銅の柱にしか見えませんが、本来は3匹の蛇が絡み合っている姿だったとのこと。蛇は町を守るシンボルとしての意味合いがあったようです。17世紀までは頭部のある姿だったのですが、現在では頭部が紛失し、蛇の長い胴が螺旋状に絡み合って、ただの柱状になっていました。「テオドシウス1世のオベリスク」は、この地に建立されたのは4世紀ですが、もともとは紀元前15世紀にエジプトのトトメス3世が、ルクソールのカルナック神殿の敷地に建てたものだそうです。かつては、高さ300mもあった巨大なもので、碑文ともども非常にきれいな状態で残っていました。ローマ帝国がエジプトに侵攻した時、オベリスクは戦利品として略奪の対象になっていたと聞きました。

切石積みのオベリスク(中央)と蛇の柱(右手前)

テオドシウス1世のオベリスク

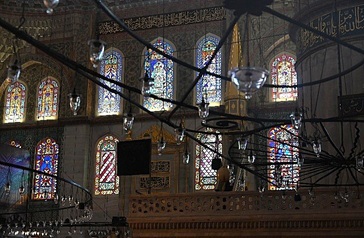

ヒッポドロームのすぐ隣のスルタンアフメト・モスクに行きました。オスマン帝国の第14代スルタン・アフメト1世によって1609年から1616年の7年の歳月をかけて建造されました。優美な6本のミナレット(礼拝塔)と直径27.5mの大ドームをもち、内部は数万枚のイズニク製の青い装飾タイルやステンドグラスで彩られています。ブルーのタイルが敷き詰められていることから、ブルーモスクといいます。トルコでは緑とブルーが国民の幸運の色です。ブルーは空を意味していて、グリーンは天国。神学校や宗教施設はこの色が使われている。ここのモスクには、20,000人から25,000人の人が礼拝できるようになっていますが、金曜日に多くの人が集まって礼拝をするだけで、平日は20〜30人の人が礼拝に来る程度だそうです。

ブルーモスク敷地への入口

ブルーモスクへの入口

ブルーモスクの内部の様子

出口から出て、しばらく歩いて振り返ると、スルタンアフメト・モスクの6本のミナレット(礼拝塔)が見えました。

出口近くのミナレット(礼拝塔)

優美な6本のミナレット(礼拝塔)

前方には、4本のミナレットのアヤソフィアのモスク(The HAGIA SOPHIA GRAND MOSQUE)が見えてきました。

アヤソフィアのモスク(The HAGIA SOPHIA GRAND MOSQUE)

アヤソフィアのモスク(The HAGIA SOPHIA GRAND MOSQUE)

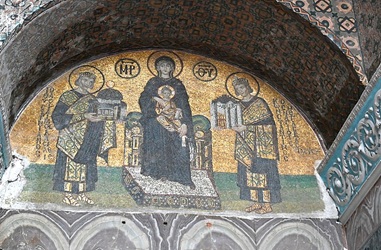

アヤソフィア大聖堂です。このモスクのの歴史は長く、これまでにさまざまな理由で壊れ、その後に再建されています。現在のアヤソフィアは3番目の教会で、完成したのは、537年12月27日だそうです。以降、キリスト教国家であるビザンチン帝国の主聖堂として、重要な役割を果たしました。1453年5月29日にオスマン帝国がコンスタンティノープルを陥落させてからは、キリスト教のアヤソフィア大聖堂はモスクへの改修が進められ、ミナレット(礼拝塔)なども加えられ、イスラムモスクとして姿を変えた建造物となりました。しかし、内部には聖母子のモザイク画やアラビア語で書かれている歴代カリフの名前なども見られ、まさにこの地の歴史の深さ、複雑さを示しています。そのような中、1934年には大統領令により、1935年からは宗教とは関係のない博物館に変更となりました。また、1985年には、「イスタンブール歴史地域」の一つとしてアヤソフィアはユネスコ世界遺産に登録されました。2020年7月10日、アヤソフィアを博物館とする大統領令(1934年)が最高裁判所によって無効となったことを受けて、トルコのエルドアン政権は、アヤソフィアを再びモスクにすると発表しました。ただ、エルドアン大統領は、「イスラム教徒だけでなく誰もが訪問できるようにし、アヤソフィアの文化的価値は守っていきます。」としました。右下のモスク内の壁画は、「聖母子に聖堂を捧げるユスティニアス帝と、コンスタンティノープルの町を捧げるコンスタンティヌス帝」が描かれているそうです。町をプレゼントしたのかな??

アヤソフィアのモスク入口

モスク内の聖母子像のひとつ

天井のドーム

アヤソフィアモスクを観て、さらに歩いてトプカプ宮殿(Topkapi Palace)行きました。トプカピ宮殿は、1453年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを陥落させたオスマン帝国の新たな帝都としたメフメト2世が、1460年代頃に造営を開始し、1478年頃までに完成しました。宮殿は君主の住居であると同時に、オスマン帝国の行政の中心地として機能したそうです。現在使われている「トプカプ宮殿」の名は、19世紀にこの宮殿から皇帝が去った後、この宮殿の丘がある岬の先端にある「大砲の門」(トルコ語:トプカプ)にちなんで呼ばれるようになったとか。トプカプ宮殿は、二重の城壁に囲まれています。ブルーモスク側にある門が「皇帝の門」です。「皇帝の門」の前の広い広場の右側にあるのがスルタン・アハメッド 3 世の噴水です。1728 年にオスマン帝国のスルタン、アハメッド 3 世のもとで、チューリップ時代の様式で建設されました。ここはオスマン帝国時代のコンスタンティノープルでは社交の中心地であり、集会の場でした。

トプカプ宮殿の「皇帝の門」と手前右のスルタン・アハメッド 3 世の噴水

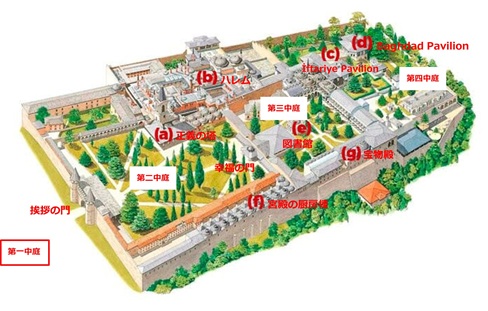

「皇帝の門」抜けると第一中庭です。第一中庭を進むと外廷の正門「挨拶の門」があります。ここで入場券を購入し、第二中庭に入りました。

トプカピ宮殿の外廷の正門「挨拶の門」(バービュッセラーム)

トプカピ宮殿の外廷の正門「挨拶の門」(バービュッセラーム)

トプカピ宮殿の見取り図

第二中庭には、正義の塔、ハレムの入口、宮殿の厨房棟などがあります。正義の塔は、イスタンブールのあらゆる場所から見ることができました。この塔には3つの役割があります。1つは、オスマン王家の威厳を示すためのもの。2つ目は、この場で行われる国政会議の正義と公正さを示すもの、3つ目は、街中で起きる暴動や異変を監視するもの。こうした役割がありました。ハレムの入口は、正義の塔の下にあります。もともとは、女たちが車で出入りするためのエントランスだったそうです。

正義の塔

ハレムの入口

ハレムは、宮廷に仕える人たちの生活の場です。ハレムの建物は、「黒人宦官」、「女性たち」、「お気に入りの女性たち」、「スルタンの母」、「スルタン(王様)」、「皇太子」のそれぞれが住む住居で構成されていました。ハレムで働く男性は、去勢された黒人(宦官)だったそうです。この時代の後宮で執務を担った人々です。黒人宦官は、アフリカで去勢してから宮殿へ売られて来たそうです。彼らは、アフリカからハレムに連れて来られると、女性的な特に花の名前が与えられ、「黒人宦官」の住居に住んだそうです。「女性たち」の住居には、イスタンブールの市場で買われたり、外国からスルタンにプレゼントされた女性などが住んでいました。時々、スルタンも、ここの女性たちを外国の皇帝へのプレゼントにしたそうです。「お気に入りの女性たち」の住居には、スルタンの愛妾が800人も居て、その人たちはほとんどがロシアの南部にある国ケルケス人の女性だったそうです。ケルケスの女性は、肌の色が白くて目の色が青や緑でスタイルが抜群に良い美人が多かったとか。ハレムの中で外出することができたのは、スルタンの母と娘だけでしたが、必ず宦官が付き添うことになっていました。ハレムは、アラビア語で「禁じられた」を意味するそうです。石畳の長い通路、煙突のあるドームが特徴的な建物は宮殿の厨房です。宮殿内に働く数千人分もの人々の食事を賄っていました。1451年から1481年の間に建てられ、皇帝スレイマンによって増築されましたが、1574年に火災にあい、建築士ミマール・シナンによって再建されました。10の煙突付きのドームがあり、インペリアルキッチン、ロイヤルキッチン、製菓ハウスの3つにわかれています。製菓ハウスだけでも、6人のシェフと100人の見習いがいたというから、その規模には驚かされます。

宮殿の厨房棟

第二中庭には「幸福の門」があり、謁見の間の入口となり、その先が第三中庭です。「幸福の門」と呼ばれたのは、スルタンは神の使いで、臣民に幸福をもたらすと考えられていたのでこの名が付けられたそうです。

「幸福の門」

「幸福の門」

「幸福の門」を抜け、謁見の間の入口を入るとスルタンの衣装と謁見の間が紹介されていました。

謁見の間への入口

スルタンの衣装

外国の使臣たちは、謁見の間でスルタンに会いました。

謁見の間

第三中庭の真ん中にある大きい建物は、スルタン・アーメットの図書館です。

図書館

スルタンの衣装と宝物、細密画は、第三中庭のまわりにある建物に収められています。世界一のダイヤもここにあります。現在宝物殿として、4つの部屋が使われています。昔、これらの部屋は、スルタンの浴室だったそうです。

宝物殿

宝物殿

宝物殿入口にオセアニアクルーズの団体

宝物殿入口

第一の部屋には、鎧兜、王座、香水瓶、鉄砲、ローソク台、オルゴール、金のコーヒーカップ、琥珀の水タバコの吸い口が収められています。トルコ人は、コーヒーショップで水タバコを吸うために、自分の吸い口を携帯している人もいるそうです。

宝物殿の展示品

宝物殿の展示品

宝物殿の展示品

宝物殿の展示品

第二の部屋は、世界一のエメラルドコレクションが置いてあるので、「エメラルドの部屋」と呼ばれます。緑色は、回教で天国を表わす神聖な色とされていたので、スルタンが好んだ宝石も、エメラルド、金鉱石、かんらん石、翡翠など、緑色の石でした。この部屋で一番大きなエメラルドは、15kgほどもあります。同じ陳列棚の中には、映画「トプカプ」でお馴染みの宝剣も見られます。この短剣には3つの素晴らしいエメラルドと、よく見ると時計もついています。「トプカプの短剣」は、ランの支配者ナーデル・シャーへの贈り物として、スルタン・マフムード1世の命令で作られたもの。「世界で最も貴重な短剣」ともいわれています。エメラルドで覆われた短剣はオスマン帝国の職人の傑作であり、鞘の宝石の中にロンドン製の時計も置かれています。

「トプカプの短剣」

三番目の部屋にある世界で一番大きいダイヤモンドは86カラットの大きさで、「スプーンのダイヤモンド」と呼ばれます。この名前の由来は諸説ありますが、最も有力なものは「イスタンブールの漁師」にまつわるストーリー。ある漁師が、イスタンブールの海岸を歩いている時に、キラキラと輝く石を見つけました。これを宝石商に見せたところ、「ガラス玉だ」と言われました。ただ宝石商は、「せっかく来てくれたから」と3本のスプーンと輝く石を交換したそうです。しかし、その後、「ガラス玉」だと言われた石が高価なダイヤモンドだったことが発覚します。このストーリーから「スプーンダイヤモンド」と呼ばれるようになったといわれています。

「スプーンのダイヤモンド」

「スプーンのダイヤモンド」

四番目の部屋の王座は、蒙古人の支配者のもので、ペルシャからの贈り物として、この宮殿に来たものと思われます。同じ部屋では、数珠と、140kgの巨漢で知られていたスルタン、アブドル・アジズのスプーンコレクションも見ることができます。第四の中庭は、トプカプ宮殿の中で最も美しい場所とされています。金閣湾が一望できる大理石のテラス、色とりどりの季節の花々が咲く広い庭園、色鮮やかなイズニックタイルやキュタフヤタイルの数々、大理石を贅沢に使った柱廊や建物などがあり、皇帝の中庭にふさわしいものばかりです。皇帝スレイマンと妻ヒュッレムが語り合ったあずまやなどがありました。対岸にあるアジア側のイスタンブールの街並みや、ボスポラス海峡を眺めながら、アジアとヨーロッパの合間にいることを実感しました。

ボスポラス海峡の眺め

ボスポラス海峡の眺め

スルタンアフメトのモスク、アヤソフィアのモスク、トプカプ宮殿の見学を終え、路面電車の走る道を歩いて軽いランチを食べる牛肉ケバブの店に向かいました。後方にはアヤソフィアのモスクが綺麗に見えました。

アヤソフィアのモスク

イスタンブールの路面電車

イスタンブールの路面電車

牛肉ケバブの店

牛肉ケバブ調理中

スープと牛肉ケバブのサンドイッチです。700円くらいです。これだけでお腹いっぱいになります。ケバブとは、肉料理全般のことです。

スープとドリンクとパン

牛肉ケバブのサンドイッチ

グランドバザール(Kapalı Çarşı)にお土産にするものを探しに行きました。

グランドバザールの門

中の様子

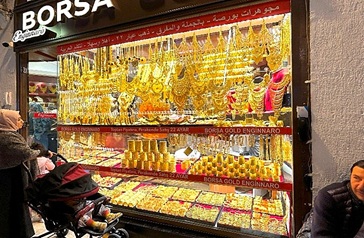

黄金の装飾品を売っているお店がたくさんありました。その前には、ガタイのデカいガードマンが3〜5人くらい座って警戒していました。

眩しい光

GOLD

スパイスのお店

焼き物のお店

綺麗に絵付けされた小鉢を5ヶ、孫たちへのお土産を買いました。その後、ホテルに帰りました。

12日目 11月12日(日) ボスポラス海峡クルーズ、イスタンブール発 カイセリ着

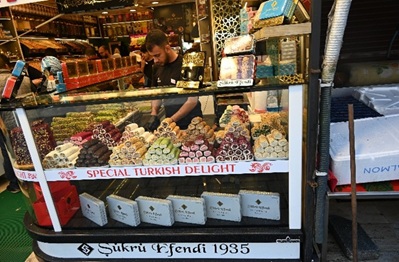

今日のスケジュールですが、ボスポラス海峡のクルーシング、港近くのエジプシャン・バザールの散策と買物をした後、18時50分イスタンブール空港発20時30分カイセリ空港着のフライトに搭乗し、その後、カッパドキアに向かいます。

今朝は、ホテルで朝食をたっぷりいただきました。

朝食

ホテルをチェックアウトしました。このホテルには11月16日にまた帰ってきます。荷物は迎えの車に積み、ボスポラス海峡のクルーシングに出かけました。風が心地よくて景色も美しくて快適でした。ボスポラス海峡は、黒海とエーゲ海を繋ぐ海峡です。アジアとヨーロッパの境目です。ウクライナ戦争が始まってから、トルコは、ロシアの軍用船を通過させないようにしています。また、ウクライナの小麦などの穀物は、ここを通ってアフリカなどに輸出されています。そんな重要な海峡をクルージングします。Eminönü(エミノニュ)フェリーターミナルに来ました。ガイドさんは、BOĞAZ TURU(ボスポラス海峡ツアー)という看板を出しているチケット売場に行きました。

チケット売り場

現在9時39分です。次の出港は、10時00分です。チケット売場の後ろの船で出発します。

チケット売り場窓口

たくさんのクルーザーがボスポラス海峡の遊覧に出港しています。

ガラタ塔が正面に見え、ガラタ橋を潜ってボスポラス海峡に入ります。ガラタ橋の橋脚では、新婚さんの写真撮影の光景が見られました。

ボスポラス海峡の両岸には歴史的な建物がたくさんあります。クルーズ船で北上しながら左舷(ヨーロッパ側のイスタンブール)の海岸の風景から紹介します。まず、ドルマバフチェ宮殿です。イスタンブール新市街でボスポラス海峡沿いに建つバロック様式とオスマン建築様式が折衷した豪華絢爛な宮殿「DOLMABAHÇE SARAYI(ドルマバフチェ・サラユ)」です。迎賓館としても使用されている国立宮殿府管轄の格式高い宮殿博物館だそうです。

ドルマバフチェ宮殿

ドルマバフチェ宮殿

次に、チュラーン宮殿。これは19世紀に建設されたオスマン帝国の宮殿。1987年、日本の熊谷組が買い取り、大規模な修復が開始されました。工事は1989年に完成し、チュラーン宮殿は約80年ぶりに蘇りました。この修復工事ではホテルとしての機能が追加され、1990年からはドイツのケンピンスキーが、同国の最高評価である5つ星の格付けを持つ高級ホテルとして運営しているそうです。

チュラーン宮殿

チュラーン宮殿

「オルタキョイ モスク」と後方は「7月15日殉教者の吊り橋」です。イスラム教のモスクとユダヤのシナゴーグ、ギリシャ正教の教会が同居するオルタキョイモスクは、イスタンブールの宗教的寛容さを示す一つの例です。「7月15日殉教者の吊り橋」は、全長1,560メートルで、開通当初は「ボスポラス橋」と呼ばれていましたが、2016年7月15日に発生したクーデター未遂事件後に「7月15日殉教者の橋」と改名されました。

7月15日殉教者の吊り橋

オルタキョイ モスク

ルメリ・ヒサル(トルコ語:Rumeli Hisarı)は、オスマン帝国のメフメト2世が、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)を攻略中の1452年に、わずか4か月ほどの短期間で攻略、造営し、オスマン帝国の攻略の拠点となった要塞です。

ルメリ・ヒサル

ルメリ・ヒサル

現代美術館(Borusan Contemporary)は、現代美術に特化した展示会、イベント、教育活動のマルチプラットフォーム プログラムなどを提供しているそうです。ファーティフ・スルタン・メフメット橋は、イスタンブールを征服し「征服者(ファーティフ Fatih)」と呼ばれたオスマン帝国皇帝のメフメト2世に因んだ名称だそうです。この橋の下でUターンしました。

ファーティフ・スルタン・メフメット橋

ベイレルベイ宮殿は、オスマン帝国の皇帝(スルタン)のために建てられた夏の離宮です。第32代スルタンのアブデュルアズィズの命により、1863年から1865年にかけて建設されました。アジア側のイスタンブールの「7月15日殉教者の橋」のすぐ傍に建っています。

ベイレルベイ宮殿

クルーズ船はフェリーターミナルに戻ってきました。地下道を通って、道路の反対側のエジプシャンバザールに行きました。エジプトとトルコを比べると、トルコの方がずっと豊かですね。物売りや物乞いはいないし、街中は綺麗で、皆さん親切です。トルコなら住んでも良いなぁと思いました。

地下道

鮮魚店です。魚のエラなどを取り除いた状態で売ってました。アジ(30センチくらい)1匹が、1,200円もしてたのでビックリ‼

「Kurukahveci Mehmet Efendi(クルカフヴェチ・メフメット・エフェンディ)は、1871年にイスタンブールのファティフでメフメット・エフェンディによって設立され、トルココーヒーの最も有名なブランドで、近くに販売店があります。行ってみますか?」と聞かれ、ガイドさんの案内でお店にやってきました。たくさんの人が買い求めに来て並んでいました。早速、列に並びました。

Kurukahveci Mehmet Efendiのトルココヒー店

お店のコーヒーをゲットしました.

たくさんの人が買い求めに来ていたので、並びました。

トルココーヒーです。コーヒー粉を小さな鍋に入れて沸かします。泡が立ったら火を止めて泡が消えるのを待ちます。これを3回繰り返すと出来上がり。粉ごとカップに注いで、上澄みだけを飲みます。

お土産品店を見て回りました。

昼食に鯖サンドを食べに行きました。この鯖サンドはとっても有名だそうです。焼いた塩サバと野菜をパンに挟んだもの。白ご飯に塩サバが合うのと同じで、塩サバはパンにも合います。美味しかったです。600円くらいでした。ボリュームがあり、しっかりランチになりました。鯖サンドのお店にはたくさんのお客さんが入っていました。お客さんの椅子とテーブルが置いてあるところは岸壁の上なのですが、鯖を焼いたり、サンドにする調理場は、海に浮かんだ船の中です。

鯖サンド

店内の様子

岸壁側

海側(浮かんだ船)

夕刻、イスタンブール空港の国内線に向かいました。

イスタンブール空港

チェックインを済ませ、空港のラウンジで夕食を食べました。

イスタンブール空港国内線ラウンジ

出発ゲート

飛行ルート

機内食(国内線なのに機内食が出ました)

カイセリ空港に到着しました。ここではドライバーが私たちの到着を待っていてくれました。車に乗り、カッパドキアのホテルまで約1時間かけて移動しました。

カイセリ空港

カイセリ空港

夜9時半頃、Acer Cave Suites(エイサー 洞窟 スイーツ)に到着しました。ホテルは名前通り、洞窟らしい造りになっていました。

Acer Cave Suites(エイサー 洞窟 スイーツ)

部屋

部屋の片隅にジャグジー風呂が付いていました。

洗面所

シャワールーム

トイレ

13日目 11月13日(月) カッパドキア観光

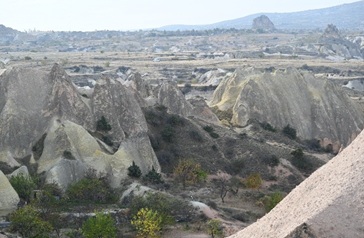

カッパドキア地方には、旧石器時代から人間が住んでいたと言われています。当時使用されていた陶器や道具がカッパドキアで発掘されています。また、カイセリでは、紀元前3000年頃にヒッタイト人とアッシリア人が住んでいた「カネシュ」という都市の遺跡が発見されています。ヒッタイト人がかつて住んでいた地域には、3世紀頃にキリスト教徒が住み始め、教育、宗教や思想の重要な中心地となりました。しかし303年頃から異教徒によるキリスト教徒への迫害が起こり、彼らは外から見えない深いところに避難所や集落を作りました。この地域の洞窟と岩でできた家や教会は、ローマ帝国のキリスト教徒の隠れ家となりました。11〜12世紀になると、イスラム教徒のアラブ人に征服されました。さらにオスマン帝国時代を経て、トルコ共和国が建国されると、キリスト教徒はカッパドキアを去りました。ですが、現在もカッパドキアには、ローマ帝国時代の岩造りの教会や地下トンネルエリアなどが残っています。エイサー 洞窟 スイーツの小ぢんまりした食堂で朝食を食べました。美味しく、量もたっぷりありました。

朝食

カッパドキアの観光地図を下記に示します。四角で名前を囲んだ箇所に立ち寄ったり、記念写真を撮ったりしました。私達が宿泊したのは、「Acer Cave Suites」(ホテル)です。

カッパドキア観光地図

今日のお迎えの車ですが、私たち二人だけなのにかなり大きかったです。

専用車

まず、ローズバレーのトレッキングから。約1時間半ほどトレッキングでした。ここは、ホテルAcer Cave Suitesからそれほど離れてはいませんでした。

ローズバレー

ローズバレー

トレッキングコース

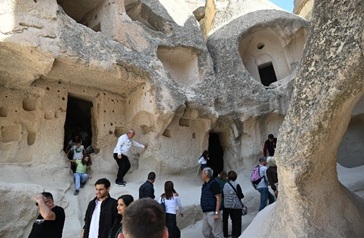

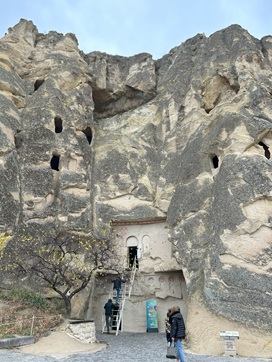

トレッキングの途中、チャウジンの村に行きました。古いキリスト教徒の村です。外から見ると単なる岩場ですが、実はここには大きな洞窟が彫られていて、教会の跡もありました。アラビア人から逃れるために住んでいた。キリスト教徒が作ったものです。

遠くから見ると分かりませんが、教会跡です。

教会跡

教会の窓

中に入ってみました。

洞窟教会の内部

内部

続いて、車に乗ってデブレントバレーの「妖精の煙突(パシャバー)」に行きました。

妖精の煙突(パシャバー)

妖精の煙突(パシャバー)

キノコが群生しているようです。

洞窟住居跡がたくさんありました.

洞窟住居

次いで、妖精の煙突(パシャバー)に行きました。

らくだ岩

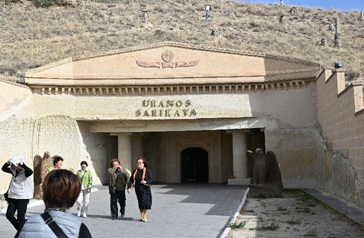

その後、昼食のために、15分くらい車で走ってUranos Sarıkaya(ウラノスサンカヤ)という洞窟のレストランに行きました。

レストラン入口

洞窟レストラン

洞窟レストラン

茄子の前菜

壺の中に食材を入れて、壷ごと焼いた料理が出ました。

肉と野菜が入っていました。

食事の後、観光地図に入れていませんが、地図の南東方向の「カイマクル(Kaymakli)の地下都市」に行きました。 以前は、1万5千人が住んでいたそうです。この地下都市は、6から10世紀にかけてこの地を襲った、ペルシャやアラブの襲撃に際して建設されたと考えられています。

地下都市入口は、前方の平屋建ての建物

地下都市入口は鉄筋コンクリート造で自動ドアでした.

中の様子

地下都市は、地下8階まであります。ガイドさんは、7歳までこうした地下都市に住んでいたそうです。トイレ、台所は、地上にあり、お風呂も地上にあって、お風呂には、ひと月に1回入る程度だったそうです。地下都市観光後、ガイドさんは、ペルシャ絨毯の店に連れて行ってくれました。 ここでは、綿と毛の織物、毛オンリーの織物、絹織物そして最新の「竹に少し絹を織り交ぜた織物」、この4種類を見せられました。

手作業で絨毯を織っています。

毛オンリーの手織りの玄関マットを二点買いました。

夕食のために、Halayhan Kaya Restaurant(ハライハンカヤレストラン)に行きました。ここでは民族舞踊を見ながら食事をします。ターキッシュ・ベリーダンスも楽しみました。このダンスはジプシー(ロマ)の踊りに影響を受けているそうです。

料理

酒類

トルコダンス

動画:ターキッシュ・ベリーダンス

14日目 11月14日(火) カッパドキア観光の後、クシャダスへ移動

今日はギョレメ野外博物館などを観光し、夜にはカイセリ空港からイズミル空港へ、さらにクシャダスに向かいます。 今朝もたっぷり朝食をいただきました。

朝食

まず、ギョレメ・パノラマ(Göreme Panaroma)ビューポイントに来ました。ここには喫茶店があり、トルコの伝統的な紅茶であるトルコ茶をいただきました。

喫茶店

トルコ茶

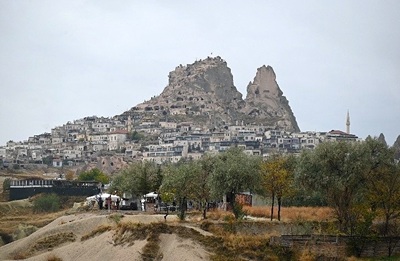

「KAPADOKYA」(ペルシャ語で、美しい馬の意味)の文字の後方にはオルタヒサル城塞(Ortahisar Castle)と呼ばれるたくさんの洞窟住居のある大きな岩の塊があります。その周辺には、オルタヒサル・タウンが広がり、石造りの住居や貯蔵庫が建ち並んでいます。紀元前1600年頃、ヒッタイト帝国によって建設されたと考えられています。城は、ローマ帝国、ビザンティン帝国、セルジューク帝国、オスマン帝国の各時代で使用され増築されました。ビザンティン帝国時代には、敵の攻撃から逃れるための避難所として使用されていたと考えられています。そして、ここには昔のシルクロードがあったそうです。街には中世の教会が多く存在し、保存状態の良いフレスコ画が多く残されています。高床式の家屋の上層階は、凝灰岩のブロックでできており、その多くがモルタルを使用せずに作られています。家屋の外壁は石灰岩で覆われ、壁と天井の境目にはコーニスと呼ばれる帯状の装飾が施されているそうです。

カッパドキアのビューポイント

壺で飾ってある木の枝

オルタヒサル城塞(Ortahisar Castle)

ウチヒサルの頂点にある「ウチヒサル城塞(Uçhisar Kalesi)」は、古代ローマ時代後期、ギリシャ人のキリスト教徒がローマ帝国の迫害から逃れるためにこの地に隠れ住んだことが始まりと言われています。数々の争いの中で、この巨大な岩山は城壁の役割を果たしてきました。城内はまるで蜂の巣のように、数多くの部屋が洞窟を掘って造られています。迫害から逃れたキリスト教徒たちは、外敵から身を守りつつ、信仰を守り続けながらこの場所に隠れ住んでいました。

ウチヒサル城塞(Uçhisar Kalesi)

鳩の谷のような岩山をくり抜いて作ったハト小屋は、カッパドキア、特にウチヒサル周辺で多く見られます。現地の人々は、カッパドキア特有の凝灰岩でできた岩山にハトが巣を作るための窪みを作り、その糞を肥料として利用したり、伝書鳩兼ペットとして飼育していました。

鳩の谷(Pigeon Valley)

鳩の谷(Pigeon Valley)

ギョレメ市街

ギョレメ市街

ギョレメ市街

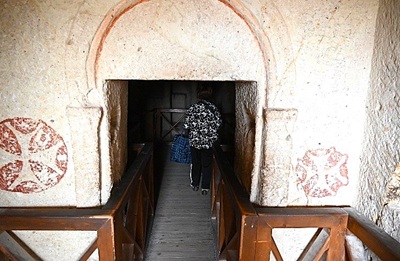

ギョレメ野外博物館(Göreme Açık Hava Müzesi)に来ました。野外博物館の谷の一帯には、独特の形の岩山を掘って造られたキリスト教の修道院が残されていました。共同体を提唱したのはカエサリア(カイセリ)司教の聖バシルでした。彼は時代の浮薄な風潮を逃れて、人里離れたところで広域に分散して修行する小さな宗教共同体を提唱しました。凝灰岩の一本岩を掘り抜いて建てられた教会の数は多く、365の教会が造られたという伝承もあり、現在でも30ほどの教会が公開されています。むき出しの荒廃した岩山を飾るのは、僅かに換気や採光のための窓や入口の開口部だけです。これは人を避けて信仰生活に専念するためであり、また11世紀頃、ビザンチン帝国領内で熾烈を極めたオスマントルコ人による迫害を逃れるためでもあったそうです。ギョレメに教会が建てられたのは850年以降で、11世紀頃には内部のフレスコ画が完成しました。ビザンチン芸術の直接の影響を受けているとはいえ極めて素朴な絵でした。

ギョレメ野外博物館

教会跡

教会跡

教会跡

内部の様子

内部の様子

内部の様子

この奥に、ほぼ完全な形で保存されているフレスコ画がありました。撮影不可のため、写真はありません。

ギョレメ野外博物館を見終えてから、ランチに行きました。久々にピザをいただきました。

ピザ

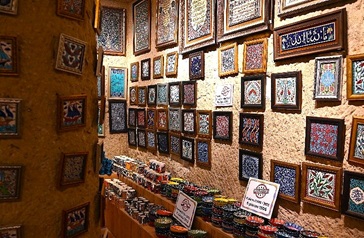

昼食後に、装飾用の陶磁器を生産・販売しているお店に連れていかれました。トルコ北西部・イズニック市で発展した伝統的な装飾タイル(イズニックタイル)ですが、オスマン帝国時代に建てられた「スレイマニエモスク」や「セリミエモスク」を彩っていて、その絵柄、色彩、技術においてまさに芸術と呼ぶにふさわしく、圧倒される美しさは一見の価値があります。17世紀に建てられたブルーモスク、その愛称の由来は、壁一面が美しい青と白のイズニックタイルで飾られていることからきています。イズニックタイルの第一期と位置づけられる15世紀~16世紀半ばは、紺や青、緑、薄紫を基調にしたシンプルな彩色ですが、第二期として位置づけられる16世紀半ば~17世紀半ばには特徴的な赤も加わり、色彩豊かになっていきました。こうした伝統を受け継いで、現在もすばらしい陶磁器の生産がおこなわれています。

絵付けをしている技術者

作品

壁一面に素晴らしい陶磁器が展示されていました。

夕刻、カイセリ空港に向かいました。そして、19時35分発のPEGASUS航空PC3191便イズミル空港(アドナン・メンデレス空港)行に搭乗しました。

PEGASUS航空PC3191便イズミル空港行に搭乗

PEGASUS航空PC3191便

機内食

イズミル空港(アドナン・メンデレス空港)から車で約1時間半かけてRamada Hotel & Suites by Wyndham Kuşadası(アイドゥン クシャダスのラマダホテル&スイート)に行きました。ホテルに着いたのは22時30分頃でした。

ラマダホテル&スイート

シャワールーム

15日目 11月15日(水) エフェソス遺跡観光

ホテルのベランダからはエーゲ海が見えます。ここは、のんびりしたリゾートのようなところです。

ホテルの部屋からの景色

ホテルの部屋からの景色

ホテルでゆっくり朝食をいただきました。その後、専用車でエフェソス遺跡に向かいました。地図を見ると、ギリシャのアテネとエフェソスは海を挟んで非常に近い位置にあります。サントリーニ島もすぐそばです。トルコは、ギリシャ、ローマ、オスマントルコなど、様々な時代の変化を全て受け入れてきた国だということがよくわかりました。トルコの東部は、メソポタミア文明の遺跡があるそうです。

朝食

専用車

エフェソスは、紀元前300年代に建設された都市です。古代世界で最も重要な大都市のひとつで、東と西(アジアとヨーロッパ)の間の主要な玄関口であり、エーゲ海を挟んだ対岸にギリシャさらにアテネがある重要な港湾都市でした。この都市には20万人が住んでいたと言われています。エフェソス遺跡は、2015年に世界遺産となった古代都市遺跡です。聖母マリアも訪れたことがあると言うことで、この近くの山の方に聖母マリアの家があったそうです。マリアとヨハネがここを何度か訪れたと言う話しを聞きました。

エフェソス遺跡の地図

入場料は700TL(トルコリラ)=約3,050円でした。

チケット売場

入場ゲート

「ポリオの泉」は、高くて丸いアーチを持つ門の所にありました。

ポリオの泉

高くて丸いアーチを持つ門

ポリオの泉を越えて左手にあるのが「ドミチアン神殿」の遺跡です。エフェソスの街でも最大級の神殿だったそうです。

ドミティアヌス神殿

三叉路を右折するとたくさんの柱が整然と並ぶ「パシリカ」がありました。バシリカは、古代ローマで古代ギリシャの建築から影響を受けたといわれる公会堂や宮殿、浴場などの建物に使われた建築様式だそうです。長方形の建物で、短い辺の入り口を入ると長い身廊があり、左右の壁側には側廊があり、一番奥は何らかの儀式があった時に使われたそうです。

パシリカ

パシリカ

「オデオン」は小劇場とも言われる音楽堂で、1800人収容可能。元々はパブリウス・ベディウス・アントニウスと妻フラビア・パピアーナによって会議堂として建築されたものですが、聴衆席・半円形舞台・舞台の3部から構成されており、音楽堂として使われ、時には議事堂としても機能していたそうです。

オデオン(音楽堂)

オデオン(音楽堂)

三叉路に戻り右折すると、通りの右側に大理石のレリーフが置かれた台座がありました。「メミウスの碑(Memmius Monument)」で、統治者スーラ(Sulla)と父および祖父が彫り込まれたものです。スーラの功績を讃えてアウグストス帝の時代(紀元前27年~-西暦14年)に建造されています。

メミウスの碑

メミウスの碑

通りの反対側に「勝利の女神ニケのレリーフ」がありました。ギリシャ神話の「勝利の女神ニケ(NIKE)」は、英語読みすると、ナイキと読め、運動用品メーカー「ナイキ」がそのブランド名を「ニケ(NIKE)」から採用したそうです。また、同社のロゴマークの ”スウッシュ” は、このレリーフの「勝利の女神ニケ(Nike)」が翼を広げた姿を元にして作成されたとのこと。スウッシュは英語で”ものがビューっと素早く移動する際の音”という意味があり、スピード感や躍動感なども表しています。

勝利の女神ニケのレリーフ

ナイキのロゴマーク ”スウッシュ”

半神半人の英雄ヘラクレスが左右の門に彫刻されている「ヘラクレスの門」です。この2本の柱の上にニケのレリーフが置かれていたそうです。

ヘラクレスの門

「トラヤヌスの泉」は、102~114年頃に皇帝トラヤヌスに捧げる為に造られた泉。本来は12mの高さの作りであったそうですが、現在は縮小して修復されているとのことでした。

トラヤヌスの泉

トラヤヌスの泉

「クレテス通り」は、ヘラクレスの門とケルスス図書館までを繋ぐメインストリートです。エフェソスの聖職者を表す呼び名のクレティアから通りの名前が付けられています。左には、モザイク床の高級住宅跡などたくさん遺跡が並んでいました。

クレテス通り

クレテス通り

クレテス通りの右側に「スコラスティカの浴場」があります。ローマ帝国期には、浴場は独自の規則をもって運営され、貧富の差を問わず人々の間で一般的に利用された施設だったそうです。

スコラスティカの浴場

スコラスティカの浴場

「ハドリアヌスの神殿」は、クレテス通りにある遺跡の中でも最も見事なものに挙げられる建物で、遅くとも138年までには完成していたと考えられています。神殿は記念碑的意味合いのあるアーチ形の入り口と、その後方の小規模で剥き出しの主要建物から構成され、アーチ形の入り口の前面にあるコリント式柱頭の付いた4本の支柱でその上の三角の破風を支えていたと考えられます。

ハドリアヌスの神殿

エフェソス遺跡で面白い遺跡の一つが「古代ローマの公衆トイレ」。壁に囲まれた部屋の中の3辺には大理石のベンチに穴が開いただけのトイレが等間隔で並んでいます。このトイレの下には水が流れて水洗であったようです。一つの社交的の場としての役割もあり、皆ここに並んで座って他の人と話しながら用を足していたとか。正面には水の溝が引かれており、床にはモザイク画が施されていました。

古代ローマの公衆トイレ

古代ローマの公衆トイレ

「丘の上の住宅」(豪邸)跡(テラスハウス)は、クレテス通りをケルスス図書館に向かって下りていく坂の左側にあります。現在も発掘が続いている見事な床のモザイクや当時の壁のフレスコ画がそのまま展示しているのを見ることができます。最初の家は1世紀頃に作られてその後も山の斜面に合わせて段々の形でいくつもの邸宅が並んでできた住宅街。当時の床下セントラルヒーターシステムや家の中に泉などが施してあり、当時の富裕層の暮らしが垣間見られる遺跡でした。

戸建てのレンガの家

モザイクを張った道路

「ケルスス図書館」は、一番の目玉と言えると言える華やかな遺跡です。117年頃にローマの執政官でアジア州総督のケルススを記念して息子が記念霊廟として建てられたとされます。大きな2階建ての高い柱が見事な12,000冊の巻き本が保管されていたと言われる図書館跡で、アレキサンドリアとベルガマに並ぶ古代の世界3大図書館の一つだそうです。ケルススの棺は図書館の壁の下埋められておりましたが、既に発掘されています。

ケルスス図書館

ケルスス図書館

「娼館」は、ハドリアヌス神殿の後方奥、98~117年頃皇帝トラヤヌスの時代に造られたものと思われ、愛の家として有名な館で、2階建ての上階はほぼ崩壊されており1階部分が残っているのみでした。

娼館( THE SO-CALLED HOUSE OF PLEASURE)

「聖なる道〈マーブル(大理石)通り〉」は、セルシウス図書館と劇場の間に延び、大きく平らな大理石の石板で舗装されています。

マーブル(大理石)通り

マーブル(大理石)通り

大劇場は、約25,000人収容可能です。紀元前3世紀リュシマコスの時代につくられた聴衆席・半円形舞台・舞台の3部構成の大劇場ですが、何度も時代に合わせて改修・増築されています。高さ約18mの舞台は劇場の中でも最も印象的な部分。聖パウロの説教をした場所ともいわれています。聴衆と向き合う壁面は支柱のある3層造りであり、支柱の後方には彫像の備え付けられていた半円形と三角形の壁岩があります。今でもしっかりとその状態を留める地盤階は、北と南に延びる入り口と、この西側に一列に並んだ8つの部屋で構成されています。

聴衆席と半円形舞台

舞台

大劇場出口正面はアルカディアン通り

大劇場遠景

エフェソス遺跡を観終えて、「アルテミス神殿(ARTEMIS TAPINAGI)」に向かいました。車で10分程度でした。セルチュク中心地にほど近いところに在る古代七不思議のひとつだそうで、2018年よりエフェソス遺跡の一部として共にユネスコ世界遺産となっているアルテミス神殿跡です。古代エフェソスの都市に紀元前700年頃に建てられ、大理石で作られたものとしては世界初の神殿だそうです。紀元前550年頃に、女神アルテミスに捧げる為にリディア王クロイソスが、クレタの建築家ケルシプロンとその息子メタゲネスに設計と建築の監督をさせて再建しています。建設場所は地震を想定して沼地を選び、石炭を敷いた上に皮で覆って固めた基礎を造り、その上に55.10m×115.14mの広さ、高さ19m、直径1.21mの柱が2列に渡って計127本使われた、大理石の壮大な神殿を作り上げています。当時、最も偉大な彫刻家であったペイディアス、ポリュクレイトス、クレシラス、プラドモンによって造られたブロンズ彫刻で飾られていたと言います。この神殿は宗教の場、市場、避難場所として使用されていました。しかし、どの時代でもどの国にも目立ちたがり屋はいるもので、どんなことをしてでも有名になって後世に名を残したかったと言う理由で、紀元前356年7月21日に奴隷の身分もしくは羊飼いであったとされるへロストラテスによって放火され、全焼してしまいました。その後、エフェソス市民は焼失した神殿を前に、それ以上に素晴らしいものを建設しようと決心します。アレクサンドロス大王はエフェソスを訪れたとき、まだ完成していない神殿を見て、今までの出費も含め、新神殿建設の一切の費用を請け負うと申し出ましたが、エフェソス市民はこれを拒否しました。そして、紀元前323年に神殿は再建しました。その後、262年にも再建していますが、ゴート人の襲撃でこれも崩壊され、それから以降は、エフェソス人のキリスト教改宗が進むにつれて、アルテミス神殿は完全破壊に向かいました。発掘された円柱などは現在大英博物館に保管されています。現在、この地には数本の円柱が残るのみでした。

アルテミス神殿遺跡

その後、レストランで軽く食事をして、ホテルに帰りました。

レストラン

クシャダスのラマダホテル&スイート

16日目 11月16日(木)パムッカレ・ヒエラポリス遺跡観光・デニズリ発イスタンブール着

ホテルの朝食

今日は、デニズリ近郊のパムッカレ石灰棚・ヒエラポリス遺跡群を観光します。車でデニズリまで約2時間かかります。観光後は、デニズリ・チャルダク空港からイスタンブール空港まで飛行機で移動し、ラマダ バイ ウィンダム イスタンブールのホテルに戻ります。出発してから1時間くらい走り、休憩を取りました。

休憩したレストラン

パムッカレ石灰棚とヒエラポリス遺跡群に到着しました。パムッカレ石灰棚とヒエラポリス遺跡群の入口はひとつになっていて、「パムッカレ世界遺産入口」となっていました。入場料金は700TL(トルコリラ)=約3,500円。

パムッカレ世界遺産入口

パムッカレ世界遺産入口

朝から小雨が降っていましたが、ほとんど止んできました。バムッカレ世界遺産の中はとても広いので、運転手付きの電動のカートで移動します。

運転手付きの電動のカート

運転手付きの電動のカート

パムッカレ(Pamukkale)は、デニズリの北19km、大メンデレス川を100m程上がったところにある、2,600m×300mの広大な石灰質の台地です。非常に濃度の高い炭酸塩と石灰を含んだ35℃の湯が、台地から100m下の平地に流れ落ちる間に冷却されて炭酸カルシウムが残り、これが段々畑状の地形に沿って、まるで水の流れのような石灰棚を形成しています。自然の造り上げた頑丈な縁のある蓮の葉状の白い水盤が続くこの地は、昔から綿の産地であったことに加え、雪のように白い大きな石灰棚が広がっていることから、トルコ語で「綿の城砦」を意味するパムッカレ(Pamukkale)と呼ばれています。世界遺産登録は「ヒエラポリス-パムッカレ」となっていますが、実は世界遺産としての価値の大部分はヒエラポリスにあります。パムッカレは真っ白な石灰棚や湧き出る温泉、また源泉近くで噴き出るガスなどで神秘的に見えたため、大昔から周辺の住民より水と信仰の「聖地」として崇められていたとのことです。ヒエラポリスはヘレニズム文化の下で繁栄し、ヘレニズム時代(紀元前323年 - 紀元前30年)・ローマ帝国時代(紀元前27年 - 395年)・ビザンツ帝国時代(東ローマ帝国:紀元前27年 - 1453年)を通して温泉保養地として繁栄を極めました。その間、地震で何度か破壊されましたが、その後復興。しかし、1354年の大地震で完全に廃墟と化しました。今、残っている遺跡は東ローマ帝国時代のものだそうです。

世界遺産「ヒエラポリス-パムッカレ」

ヒエラポリスの円形劇場は、保存状態の非常に良いローマ劇場で、2世紀頃のローマ帝国時代のハドリアヌス帝の時代に造られました。正面に長さ100m、50段の座席を有しており、聴衆席は半円以上の広がりを持ち、その中央にはロイヤルボックスが設けられています。まず、舞台からです。オーケストラは高さ1.8mの壁に囲まれ、4mの舞台背壁は円柱に飾られています。

高さ1.8mのオーケストラ壁と4mの舞台背壁

高さ1.8mのオーケストラ壁と4mの舞台背壁

カートに乗って、フロンティヌスゲートに行きました。1世紀後半に属州アシアの総督フロンティヌスがドミティアヌス帝に捧げて築かせた門とのこと。門をくぐると、大通り(フロンティヌス通り)に出ます。

カート

フロンティヌスゲート

フロンティヌス通り

フロンティヌス通りに沿って、左側に高い柱列がありますが、その奥は、広い集会広場(アゴラ)になっています。エフェソスの遺跡同様、半神聖視された場所であり、政治や宗教の会合がもたれた場所でもあります。また、通りのすぐ傍には、水洗式の公衆トイレも設置されていました。アルカディア通りの北の外れには1kmの長さに渡り1200の墓のある古代世界最大のネクロポリス(墓地)がありました。石棺式とヘレニズム期からの古墳式と二種類の墓があり、後者は墓室のある円錐形の塚の周囲に壁を巡らし、入り口や門もあります。

石棺式

ヘレニズム期からの古墳式

パムッカレ石灰華段丘に行きました。石灰棚を作り上げた温泉水にはいろいろなミネラルが含まれ、さまざまな効能があると古代より言われています。雨水(二酸化炭素が溶け込み弱酸性)が石灰石(炭酸カルシウム)を溶かして地下水となり、地熱で温められて熱水となり石灰石の層を通過してさらに石灰石を溶解し、温泉として湧出します。地表に湧出した温泉水は冷やされ、溶解している炭酸カルシウムが析出して石灰華になります。さらに条件が揃えば、幾層にも形成された白い石灰棚と温泉の青い水面が自然に生み出す美しい情景を楽しむことができます。

石灰棚では、足湯のようにして楽しんでいました。

泳いでいる人もいました。

残念ながら、今回は「幾層にも形成された白い石灰棚」の一部しか観ることができませんでした。湧出する温泉水量が少ないためだそうです。

ここは棚状になっていますが、あまり美しくはありませんでした。

一部に白い石灰棚

温水プールに行きました。青い水の中に遺跡が沈む温水(温泉)プールがあります。西暦692年の地震により崩壊した神殿の柱とそこに自然に沸いて溜まってできた古代ローマの温泉で、クレオパトラもここで泳いだとも言われ、“クレオパトラのプール”と言われています。1300年以上の時を得て今尚現代でも入れる世界でも貴重な温水(温泉)プールです。

温水(温泉)プール

温水(温泉)プール

温水(温泉)プール

青い水の中に遺跡が沈んでいます。

パムッカレ石灰華段丘を温泉水が流れ込む「Natural Park」の池から見上げてみました。残念ながら、ここからも「幾層にも形成された白い石灰棚」をはっきり観ることはできませんでした。がっかり。

「Natural Park」から見上げたパムッカレ石灰華段丘(ただの白い崖)

「Natural Park」から見上げたパムッカレ石灰華段丘(ただの白い崖)

「Natural Park」付近のレストランでゆっくり軽食を食べて、デニズリ・チャルダク空港に向かいました。16時50分発のトルコ航空のTK2577便でイスタンブールへ帰ります。15時30分頃には空港に到着したのですが、チェックイン開始時刻がなんと18時00分となっていました。「パイロットの到着が遅れるため」との説明でしたが、結局、約2時間遅れの出発となってしまいました。イスタンブールの飛行場でガイドさんとはお別れになります。ツアーは終了です。私達は、旅行会社に依頼していた送迎車で、ラマダ バイ ウィンダム イスタンブール ゴールデン ホーンに移動しました。

搭乗機出発の遅延

17日目 11月17日(金) イスタンブール市内散策

今日は休憩の日です。ゆっくりとホテルの朝食を済ませ、明日以降のスケジュールの確認と荷物の整理をしました。また、近くのスーパーマーケットに出かけ、どのようなものを売っているのか見に行きました。

朝食

夕食のレストラン

夕食

18日目 11月18日(土) イスタンブール発 エチオピア ボレ着発

7時35分イスタンブール空港発のエチオピア航空723便でエチオピアのアディスアベバに向かいました。5時間30分の飛行です。さらに乗継いでケニヤのナイロビまで行きます。乗継時間は10時間10分ですが、エチオピア航空は、乗継に8時間以上の時間が必要な乗客に対して、トランジットVISA料金(一人25米ドル)を航空会社が負担すると共に、ホテルとシャトルバスの提供もしてくれます。勿論、無料です。アディスアベバからは、23時15分発のエチオピア航空308便に搭乗し、2時間5分の飛行で、翌日の深夜1時20分 にケニアのジョモニケニヤッタNBO国際空港に到着する予定です。空港では、ドライバーがピックアップしてくれて、ホテルのPalacina The Residence & The Suites(パラチーナ・ザ・レジデンス & ザ・スイーツ)に連れて行ってくれます。イスタンブールのホテル(ラマダ バイ ウィンダム イスタンブール ゴールデン ホーン)を早朝4時30分にチェックアウトし、イスタンブール国際空港に向かいました。エチオピア航空チェックインカウンターでビックリするような光景を見ました。人が並んで混雑している訳ではなく、運び屋のようなおばちゃん達の膨大な荷物で混んでいるのです。一人当たり100㎏程度の荷物を持ち込んでいるのには、ビックリ仰天。中身は、洋服や化粧品みたい。飛行機代が回収出来るほど儲かるのでしょうね‼ 昔、下関と釜山をつなぐ関釜フェリーを使って、おばちゃん達が、食料品など様々な物質を運ぶ商売をしていたことを思い出しました。世界中何処でも「女性は逞ましい」です。

乗客の膨大な荷物

乗客の膨大な荷物(カートが潰れそう)

エチオピア航空のチェックイン、トルコの出国手続きを済ませ、ラウンジで朝食にしました。

イスタンブール国際空港のラウンジ

朝食

エチオピアのアジスアベバへ飛行中

機内食

アジスアベバに向かって降下中

アジスアベバ到着

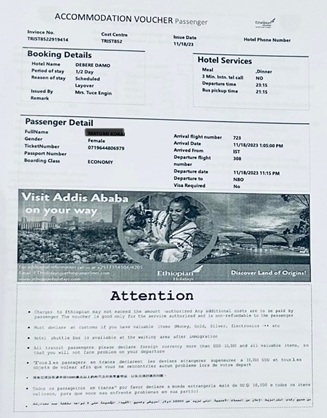

エチオピア航空からホテルバウチャーを貰っています。このペーパーを提出したら、到着VISAの手続を取らずにエチオピア国内に入国できて、シャトルバスの送迎もホテル滞在(食事付)もできました。

エチオピア航空から貰ったホテルバウチャー

シャトルには私達を含めて4人乗車

アディスアベバ市内では、ジャカランダの花が咲いていました。 デイゴの花も咲いていました。信号待ちで停車している時に、サングラス販売のお兄さんが寄って来ました。赤ちゃんをおぶったママや小学生くらいの子供も物売りをしています。最も気の毒に思ったのは、妊娠後期と思われる若い妊婦がお金をせびりに来たこと。エチオピアの治安は悪いと聞きます。貧しい国だから、生きるためにみんな頑張っています。

ジャカランダの花

サングラス売りのお兄さん

ご提供いただいたホテルは、4つ星でした。快適に過ごせました。

4つ星マーク

ベッドルーム

トイレとバスルーム

DEBREDAMOホテルの食事

エチオピア航空のナイロビ行きは、深夜23時15分アディスアベバを出発しました。満席でした。

エチオピア航空のナイロビ行き

19日目 11月19日(日) エチオピアからナイロビ(ケニヤ)へ移動

機内食

ナイロビに着いたのが、19日真夜中の1時20分でした。

ナイロビ国際空港