平成27年7月31日

二日として安心できるような体調が続かない中、仕事に休むことなく行けること、家族のお弁当と食事は毎日作れることーそれだけが私の願いのような日々となりました。もうダメかなと思う日が数えきれないほどあって、そういう日の方が何もない日より圧倒的に多くて、実際、普通の日を忘れてしまったような、そんな日々の連続。でも、ともかく仕事も食事も弁当も休むことなく、この日までまでたどりつきました。まだまだ心配は続くけれど、小さく乾杯。

平成27年8月1日 ☀☀☀☀

Tales of the City (Annistead Maupin)

1970年代の後半、オークランドからサンフランシスコに移り住んだメアリー・アンと、彼女の住むバーバリー・レーン28番地のアパートの大家マドリガル夫人、住人のブライアン、モナ、マイケル、ノーマン、メアリー・アンの働く広告代理店の社長と家族、を中心に、様々な人間模様と事件が絡み合って展開する。

別のゲイの作家の前書きを書いている、この同じくゲイである作家にベストセラーとなって根強い人気を持つシリーズがあることに気付いた。すでに70年代に一作目が発売され、すでに完結しているシリーズ。70年代を感じるだけのお話だったり、好みでなければ続けて読まなければいいのだしと思い読み始めたけれど、とんでもない。セクシュアリティ、同性愛、人種差別、自己実現、性同一性障害、不倫、嫉妬、欲望、病、死といった多彩な要素が散りばめられていて、それが読者のサプライズを伴うミニドラマの連続として積み重なるように展開していくという、この作家の力を見せつけられるような小説だった。70年代に作者が物語に織り込んだ社会の縮図が、2015年の今にそのまま繋がっているのだと認識できるという点でも、小説とは本来こうあるべきものといっているようなエンターテイメントへの徹し方という点でもすごいけれど、何よりも、予想のつかないような展開をしていく、そのストーリーに十分共感できること、そして、戸惑い、葛藤を経ながらも、物事をいい加減にできず、自分らしく生きようとするメアリー・アンという真面目な一人の女性に自然と共感できること―これが何よりの魅力。こうなると、すでに終了しているシリーズのメリットは大きい。待つことなく、すぐに2作目を読み始められる。

"Like those of Dickens and Wilkie Collins, Armistead Maupin's novels

have all appeared originally as serials... it is the strength of this approach,

with its fantastic adventures and astonishingly contrived coincidences,

that makes these novels charming and compelling" (Literary Review)

‘San Francisco is for fortunate in having a chronicle as witty and likeable

as Armistead Maupin’ (Independent)

平成27年8月2日

More Tales of the City (Annistead Maupin)☀☀☀☀

サンフランシスコに移り住んだメアリー・アンと彼女を取り巻く人々を描く物語の第二作。船旅、新しい恋人バークと秘密、マドリガル夫人の過去、ブライアンやマイケルの恋愛、幾つかの事故―前作と同じく、様々な出来事がお互いに密接に関係しあって、やはり、読者が「驚く」ような結末を幾つも用意して展開する。エンターテイメントに徹していると感じるのは前作と同じ。結末の予想が私にさえついてしまう下手なミステリー小説より、はるかに「ミステリー小説」として通用するだろうし、ドン引きするような臭い言葉連発の恋愛小説より、ずっとずっと正統派の「恋愛小説」で、本物の人間を描いた「人間ドラマ」と謳うことなく、リアルと感じる「人間ドラマ」そのもの。最終的な結末にも納得し、メアリー・アンは同じように共感ができる女性のまま、第二作もすぐ読み終えて、第三作に手を伸ばすことに。

“I have read Maupin’s first two books three times already and shall probably

read them again before too long. I love them for very much the same qualities

that make me love the novels of Dickens.” (Christopher Isherwood)

平成27年8月4日

FurtherTales of the City (Annistead Maupin)☀☀☀☀

第二作から数年の月日を経ての始まりとなる。1980年代にはいったサンフランシスコを舞台に、30歳になるメアリー・アンと第一作から登場してきた人々の物語。今までと一緒で、ミステリー、サスペンス、サプライズといった要素を持ちながら、それらを在り得ないと思わせないで、読者に十分納得させていく。社会の縮図がすべてに織り込まれているのも同じ。カルト集団やヘイトクライムー社会は大きな変化を遂げたように見えるけれど、それはテクノロジーだけ。それを産み出した人間自体は進歩したわけではないのだ。メアリー・アンやマイケルの幸せを願う読者としては、物語がここで終わってくれてもという気持ちになって、しばらく続編を読むまでに間をおくことにしたい。でも、遠からず、4作目を読むことになりそう。

“(Maupin) is the prefect chronicler of the moral, political, sexual and

social fluxes of the world as we have lived and known them…Not only is

all human life here but a hell of a lot besides that you’d never imagine’

(City Limits)

2015年8月6日

Flora & Ulysses (Kate Dicamillo)☀☀

2014年ニューベリー賞受賞。10歳の少女、Floraは、スーパーヒーローのコミックを愛し、恋愛本は大嫌いという、自ら認める皮肉屋。会計士の父親と恋愛小説家の母親は離婚し、母親と住むものの、その母親はFloraの感情をたいして気にかけているように見えない一方で、手に入れたランプには、Mary

Annという名前までつけて大事にする。ある日、隣の家の掃除機に吸い込まれたリスが、そのショックからスーパーヒーロー化し、Ulyssesと名付けられて、Floraの生活にはいってくる。この作家は本当に上手い書き手だと思う。ほろっとするところが必ずあり(今回の場合、p.229、This

is Love)、言葉も巧み。Capacious-なるほどね。すでに彼女の作品は何冊も読んでいて、どれも作品に引き込まれて読んだ。今回は、今までよりは、物語の外から上手いよねと感じている感が強かったかも。でも、納得のできる結末の児童書であることは確か。

“Newberry Winner Dicamillo is a master storyteller.” (Booklist)

ここ最近、メアリー・アンにご縁がある読書が続いている。

平成27年8月8日

Baby Cakes(Annistead Maupin)☀☀☀

サンフランシスコを舞台にしたメアリー・アン達の物語、第四作。ブライアンと結婚後のメアリー・アンのアンカーウーマンとしての活躍、マイケルの恋人ジョーの死という、三年の年月で、大きな出来事が起きたことを感じる始まりである。ブライアンの子どもへの願望とメアリー・アンの思いのずれ、ジョーの喪失後を生きるマイケルの思いを中心に、第三作までと同じく、驚くべき展開を重ねて、一つに繋がっていく。共感を自然に感じさせてきたメアリー・アンは、決して賢明とはいえない選択(そう、賢明ではないから、ハラハラした!!)をした時でさえ、(少なくとも)私の共感を失うことはなかった。第四作ではじめて気づいたのは、メアリー・ジョンをめぐる異性愛は、不妊、出産、仕事という、いわゆる「世俗的なこと」から逃れることができないために、ロマンチックな要素をどうしても失いがち。一方、マイケルをめぐる同性愛は、より純化したロマンスとして、感じられること。同じく同性愛者であるモーピンだからこそ、そうなったのだろうか。マイケルが主人公なのかも。相変わらず、複雑に絡みあい読者を納得させて結末にいたる、モーピンはすごい。

“May well be the funniest series of novels currently in progress…Maupin’s

ear for dialogue is as acute as his feeling for characterization, and the

net result is an engaging as you are likely to encounter in many moons.”

(The Times)

平成27年8月9日

Significant Others(Annistead Maupin)☀☀☀

メアリー・アン達の物語、第五作。今までで一番、メアリー・アンの登場が少なく、そして、今までで一番、いわゆる驚きの結末を持つミニドラマの連続が少ない。今までの4作とはかなり違った感がある。それでも、十分面白く、モーピンのエンターテイメント性はしっかり発揮されている。ただ、マイケルの恋人ジョーの死因でもあったAIDSの影は、主要な登場人物達にも関わってきて、この作品が、まさに1988年に出版されたことをあらためて読者に感じさせるものとなっている。レスビアンとゲイのコミュニティ、異性愛者の世界は、区分することを知らない恐ろしい病で共通項を持つことに。文学は社会の反映なのだ。多くの友達を失ったマイケルの嘆きは、同じくモーピンの嘆きでもあるのだろう。セクシュアリティは人を結びつける一方で、切り離すことも。それでも、私達は、いつでもSignificant

Othersを必要とする人間なのだ。“Your spouse and/or lover and/or best buddy.” (p.123)―これが五作にある一貫したテーマのような気がする。

“Maupin is a richly gifted comic author…there is room in Armistead Maupin’s

universe for all of us.” (Observer)

平成27年8月10日

Sure of You(Annistead Maupin)☀☀☀

メアリー・アン達の物語、第六作。1990年出版。メアリー・アンのメディアでのキャリア志向は強くなる一方で、そこに、かつての恋人バークが11年ぶりに登場、魅力的な仕事をオファーすることに。第4作までのジェットコースター的な展開が明らかに変わったと感じた第5作と同じようで、これも、スローに、メアリー・アンやマイケルの人生を描く。そうあるべきなのだと今回感じた。このシリーズを読み続ける読者は、もう思いがけない偶発的で、劇的な「事件」の連続だけを求めているのではなく、彼女達の人生に必然的におこってくる「事件」を知りたくなっているのだ。若い時に起きた「多くの事件」は、若さゆえにすべて必然なのだと感じさせる力を持っている。一方、10年以上の月日を経た登場人物達は、その月日ゆえに「大きな事件」を持つ。そして、読者はこのシリーズのスタイルの変更を楽しめるだけ、十分にシリーズに入り込んでいるのである。モーピンは本当に賢いよね。読みながら一貫したテーマに気付くのも前作と同じ。偽善も虚栄も醜いことなのだろうけれど、私達が完全には逃れられないこと。そして、AIDSで多くの人々がなくなっていった時代だからこそ、マイノリティグループに特に強く感じられたことなのだろう。メアリー・アンも弱点がないわけではない。それでも、周りの人々の気持ちを考えながらも、同時に自分の心にも忠実に生きるしかない―この善良な人間(ヒロインとしての資格十分!!)としての彼女を読者は理解するのよね。

80年代から90年代へー自分が9年近く住んだ同じ時代のアメリカでもある。物語での会話での引用に、自分がその時代を、彼女達と同じ社会で生きていたことを強く感じさせられた。実は彼女達と同じ世代でもあったことも急に意識し始めた。残すは3作。最後は、2014年に出版されている。どうやら、このままノンストップで読みそう。彼女達はどのように今にいたるのだろうか。”nickel-dime

stuff” (p.226)―そう思いながら生きる努力が、まさに人生を生きることなのだとわかった2015年の今の私の知りたいことでもある。

“Maupin’s works is like a drug: it’s easy, it’s fun, and it leaves you

greedy for more…superb.” (The Australian)

“The Tales of the City sequence has been one of the literary menus plisirs

of the last decade…Maupin, with all his elegance and charm, has found a

place among the classics.”(Jonathan Keates, Observer)

平成27年8月11日

Michael Tolliver Lives (Maupin Armistead)☀☀☀☀

メアリー・アン達の物語、第七作。2007年出版。第六作の終わりから18年の月日が経った。はじめて、一人称の語りとなる物語。語り手は、マイケル。物語も、50代となったマイケルを中心に展開。恋人との別れ、若い恋人との出会い、結婚、故郷の老いた母親とサンフランシスコの「母親」といえる、元の大家のマドリガル夫人の老い、病と死という現実―気が付いたら、涙があふれていた。モーピンはうますぎる。前作に引き続き、ゆっくり、同時に、巧みに、出来事がからみあって、最後は一つのテーマを奏でる。人は一人では生きられない。物語を読んでいる間に、自分のおきたことー母が逝った後の父の孤独とそのための病、自分の病、家族の病、考える必要があっても、怖くて考える勇気がでない自分の人生という物語の結末――がオーバーラップして、色々な思いがこみあげた。55歳のマイケルは、今の私に最も近い年齢となった。長い月日を経ての「彼等」の再会とマイケルの終わりの言葉に、このシリーズを読んできてよかったと思った。この言葉は作家の思いのはず。モーピンは人生にも人間にも失望していない作家なのだ。“This

day alone was enough for now.”(p.333) だから、読者の私も物語の展開に失望することなく、第九作まで読み終えるはず。だから、明日、八作目を読み始めよっと。

“Maupin remains a great storyteller, a magnificently unrepentant liberal,

and a wise, witty observer of the differences which make us human. (Sunday

Telegraph)

平成27年8月12日

Mary Ann in Autumn (Maupin Armistead)☀☀☀☀

メアリー・アン達の物語、第八作。2010年出版。57歳になったメアリー・アンが中心になって、物語が展開する。前作での再会から、再びサンフランシスコを訪れることになったメアリー・アンと彼女の人生での試練に、第一作の事件と登場人物達の行為が重なりあうように関わりあってくる。ミステリーとサスペンスと人間ドラマー最初の4作にそういう意味では近いかも。今の私の年に一番近くなったメアリー・アンの人生の試練は、前作の50代にはいったマイケルを語り手にした物語でも感じたように、どこか私自身の試練の一部とも重なる。“It

all goes so fast, she thought. We dole out our lives in dinner parties

and plane flight, and it’s over before we know it. We lose everyone we

love, if they don’t love us first, and every single thing we do is intended

to distract us from that reality.”(p.249) それが人が年齢を重ねるということなのよね。20代から50代へ、弱点はそのまま、年齢とともにと賢くなったわけでもない。でも、多くの人が往々にしてそうなるように、世慣れてずるくなったわけでも、愚かになったわけでもなく、それゆえに彼女らしさは変わらない。不器用ともいえるほどの出来事への真面目な向き合い方が、彼女の若い時からの弱点であるなら、同時に魅力でもある。病による死の恐怖を前にしているのに、高い崖に神経質になって叫びあげる、メアリー・アンに、今まで以上に共感を感じたのも事実。彼女の気持ちに自然に寄り添って、物語に引き込まれて読み終えた。

“it occurred to her that her fear of dying had left far too little room

for the joy of living.” (p.362)―私もまたそう思えるように残された日々を生きなければ。

物語を語る作家モーピンの巧さに毎回圧倒されてここまで読んできたけれど、最後の一作を残した今、言えるのは、この作家を好きだということ。人間に向ける温かい視線がそこにある。

“Perhaps the most sublime piece of popular literature America has ever

produced.” (The Salon-com Reader’s Guide to Contemporary Authors)

平成27年8月13日

The Days of Anna Madrigal (Maupin Armistead)☀☀☀☀

メアリー・アン達の物語、最終作。2014年出版。マドリガル夫人、92歳が、ブライアンと彼の新妻と一緒に、16歳の時に出ていった故郷へ旅をする。彼女が逝く前にやり残していると思っていることとは何なのかという過去の出来事が少しずつ語られる、そんなミステリーと、彼女を愛するサンフランシスコの「家族たち」の今を見つめる現在の旅が、一緒になって・・・。「セクシュアリティ、同性愛、人種差別、自己実現、性同一性障害、不倫、嫉妬、欲望、病、死」という多彩なテーマのテンコ盛りがサスペンス仕立てですごいスピードで展開される一作目に驚いてから、ついにノンストップ状態で、9作まで読み終えてしまった。不妊、夢、別離、挫折、孤独、後悔、老い、過去―と要素はさらに加わった。あらゆる問題が社会に存在している中でも、偶然出会う他者を理解しともに生きることが「生きることの本質」であり、かつ希望のあるものだという作者の肯定感が一貫して存在している。1970年代に出版されて、2014年に終了した、このシリーズを、40年近い月日、最新刊が出る度にワクワクして手に取ったのであろうファンは、一度だって、裏切られなかっただろうなあと思う。一気に読むことになった9冊は、悲劇的な出来事も含めて、すべてこのまましかない、やはりこのままでいいのだと思う展開だった。それはこの最終巻も一緒。マイケルやメアリー・アンは、ついに今の私より、年上になった。だからこそ、二人の今ある姿は希望。

“this was the great perk of being loved: someone to wait for you, someone

to tell you that it will get easier up ahead. Even when it might not be

true.” (p.222) “You cannot be loved by someone who doesn’t want to know

you.” (p.230) 324頁のメアリー・アンとマイケルの会話がとってもいい。弱点と美点は裏表であって、愛すべき人間として暖かい目で見てくれる、誰かが側にいてくれれば、そしてその人にとって、自分もそういう誰かであることができれば、生きることはまだまだ大丈夫と思える。

“These addictive page-turners’ wild plots, eccentric and sexually colorful

characters, plus the author’s warmth, charm and all-round inclusiveness,

have won people’s hearts’(Daily Express)

“

平成27年8月16日

The Night Listener (Armistead Maupin)☀☀☀

Gabriel Noone、50代にはいった作家は、10年間パートナーであったJesseとの別離に直面し動揺している。そこに丁度出版社から送られてきたのは、出版を考えているという、両親から酷い虐待を受けて育った13歳のPeteの書いた自伝。救出された時すでにかかっていたAIDS、トラウマと苦しみが続くPeteにとって、Gabrielの深夜に流れるラジオ作品を聞くことが救いであったという事実に、Gabrielは心を動かされる。Peteとの電話での会話は、次第にGabrielにとっても、自分の内面にある思いを打ち明ける大切なものとなっていく。Peteを引き取った精神科医のDonnaとも電話で話すようになり、Peteに会いたいと思うようになった時、ある疑念が浮かび上がる。9作からなるシリーズを読んだ後だから、驚くべき展開は必ず存在すると予期して読んだのは事実。そして裏切られない。驚くべき展開を、読者が物語の進展から全く予期不可能な完全な裏切りと感じるか、どんなに驚いても、それが必然的だと感じるかで、作家が本物かそうでないかが分かれるのよね。この作家は、いつも後者。親子、夫婦、家族―私達が拠り所にする人間関係こそが、それゆえに、私達のコンスタントな問題ともなる。心に秘めてきた簡単には言語化できないような複雑な感情ゆえに、一番驚くべき人生の展開は、そうとは気づかないで、日常に存在するのかもしれない。自分もまたそうである。

“A mystery studded with elegant twists and turns.” (New York Times book

review)

平成27年8月31日

Maybe the Moon (Maupin Armistead)☀☀☀

31インチの背丈の小人である白人女性、30歳になるCadyは、10年前に、米国の映画史上に残る人気映画で、主人公の少年と関わる主要な役を演じた「女優」である。ゴム製のスーツをかぶって、彼女自身の顔は全く見えないけれど、その主要な役を演じたことは、彼女の誇りである。今では、ハリウッドの自分のエージェントから仕事はまわってこない状態で、子どもの誕生パーティ向け出張サービスのメンバーとして暮らしを支えている。母親の死後ハウスメイトとなったRenee, 友人でゲイの作家Jeff、出張サービスのリーダー、黒人男性のNeil,

そして、過去のその映画に関わった人々との間で起こる日々の出来事をジャーナルに記し始めるところから、小説は始まる。彼女の言うとおり、この世界で「小人」である彼女の人生は、社会が「小人」である彼女へ向ける視線とは無関係には成り立たないのである。Cadyは偏見に満ちた社会や人間の心理をよく理解している賢くて、かつ魅力的な人間なのだ。その彼女でさえ、“rolled

into a neat little fable about the supreme unfairness of the world.” (p.153)

に取り込まれ、“All I want is a life I can live on my own terms.”(p.258) と溜息をつくしかない。「認められる」という人間らしい願望から逃げきれず、そのために、最善ではない選択さえ時にはする。それでも、人間的な弱点をそれぞれ持ちながら、本質において善良なRenee、正義のJeff、そして心優しいNeilのような3人が側にいてくれて、Cadyのような賢さを持って自分が生きていけるなら、偏見に満ちた世界も決して恐怖ではない。きっとそう。“Maybe

the moon is cheese.” (p.226) そうだよね。Maybe the moon...

“Cady is the star who carries the novel, and she is a marvelous creation,

brimming with self-deprecating humour, sassiness and sexiness.” (Alan Taylor,

Scotland on Sunday)

“Maybe the moon made me laugh. It also broke my heart. What a wonderful

novel!” (Susan Isaaces, author of Compromising Positions)

Maupinの作品で今手に入るものを全て読んだことに。この作家がまだ書き続けている現役作家であることが、ただ嬉しい。

平成27年12月28日

Don’t Ever Look Back (Daniel Friedman)☀☀

Don’ Ever Get Old の続編。2009年、メンフィス。88歳の元刑事Buckは、前作の事件の時の怪我のリハビリの最中。前作の終わり、妻Roseとともに移っていった老人向け介護施設で暮らしている。その彼を、1965年の今や44年前となる事件での仇敵Elijahが訪ねてきて、思いがけない頼みをすることから、またもや事件に巻き込まれていく。前作では、87歳の主人公も型破りなら、ストーリーも予想がつかない展開が続いてかなり楽しんだから、同じように期待して読み始めたが、ストーリーの展開の意外性は前作ほどではないかも。その分、前作以上に、「ユダヤ性」をかなり強調したものになっていて、マイノリティグループで生きること、米国社会でのユダヤ人、黒人という存在、ホロコースト、そしてユダヤの教えが、物語にかなり盛り込まれている感じで、それはそれで興味深かった。主人公Buckが、相変わらず「魅力的」(これは、カッコつきにしておかないとね。常識的には「危ない」人物でもある!)なので、十分楽しめる。

“You can’t make an omelet without breaking an egg, every now and again.”

“Dad, I believe it’s possible to prepare a full four-course country breakfast

without causing a single human fatality.”(pp.223-224)- 1964年のBuckと息子Brianとの会話。Brianが、善き人間なるものを素直に示している存在としても、、その少年時代の彼に批判されてしまうBuckも、「善」の側にいるのだ。そして、アウシュビッツで酷い悪を行使された被害者側のElijahが、アウシュビッツ後の自分の行動に対して、どんなに過去を引き合いに出して説明をつけようとしても、それは「言い訳」であり、やはり彼は悪の側なのである。自分に選択できる時に選択する行為が自分自身をを示すしかない。そして「危ない」人物Buckもまた、彼の選ぶ行為で、充分「善」を示しているのだ。

“Daniel Friedman has done it again-only better.” (Michael sears, bestselling

author of Black Fridays)

今読むからか、昔なら深く感じなかったかもしれない言葉にジーンとしたりもした。調子が悪いこともあって、夜、寝床で、この言葉を何度も自分に言い聞かせた。自分が厳しい状況で、自分が誰かを知るのだ。だから、私もまた弱虫にならずに示さなければ。

‟He (God) looks on, and He allows us to suffer. How is that just? I think

it is because, in our pain, we discover ourselves. It’s only when we’ve

been broken, when we’ve been stripped of the things we cherish, and things

we think define us, that we learn who we really are.”(p.274)

平成27年12月30日

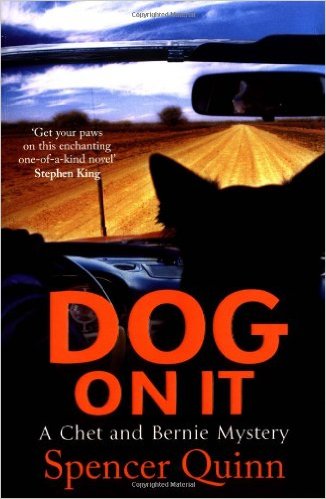

Dog on It (Spenser Quinn)☀☀

語り手は、犬のChet、私立探偵のBernieと一緒に暮らす。離婚して、元妻にはすでに恋人がいて、息子とも暮らせない、探偵業も儲かっていない(息子の授業料さえ工面するのが大変)、そんなBernieが、失踪した高校生の女の子の母親から依頼を受けるところから、二人(一人と一匹)が事件に関わっていくことになる。WestPointを卒業しながら、今は探偵となっているBernieの過去に隠された(ような)何がしかの暗さも、今のちょっとさえない状況も、ChetのBernieに向ける愛情と忠誠には何の影響もないこと。犬だものね。だからこそ、犬は人間の友達になり得る。一番私達が求めている友の姿を具現して、Bernieにぴったり寄り添うChetを見れば、Bernieが善い人間だということは分かる。犬が語り手となる物語に抵抗なく引き込まれて読む時、物語はすでに成功なのだろう。これもまたそう。

“I love this book. I devoured it in one night. It was so much fun. It was

like Philp Marlowe working for Mma Ramatswe from the No. I Ladies’ Detective

Agency spun out by Charlotte on her beautiful web.” (Catheleen Schine)

すごい書評↑。3作品とも好き、そして、これらが一緒になっている!!これが本の裏表紙にあるのだから、本を読まないでいるのは難しいよねえ。実際には、ここまでとは思わなかったけれど、Chetの魅力に免じて、同感ということにしておきましょう。2009年刊行のこの第一作の後、すでに続編が何冊も出ていることも発見した。もう一度、Chetに会うのも悪くない。読み続けること決定。

2015年が終わります。この日にたどり着けたことを感謝するだけ。楽ではなかったけれど、ともかく、ここに今いることだけを感謝して。いつもどおりのお正月の準備も出来ました。

あの日青空を見上げた時の私の祈りが叶うと信じて、2016年を迎えます。