平成20年1月28日以前に読んだペーバーバックも、思い出しては記していくことにしました。

これから本を選ぶ誰かの参考になるかもしれません。ただ、これも読んだ直後に記すのと、思い出して記すのでは、違ってしまうということはあるかも。読んだ直後の気持ちを思い出しながら、少しずつ書き足していきたいと思います。

The Ann of Green Gables Novels (L.M. Mongomery)

11歳の孤児アンがマリラとマシューの家に引き取られ、成長し、恋をし、結婚をし、子どもを育て、という一連のアン・シリーズ。村岡花子さんの訳を読んで、アンの世界に引き込まれていたのは、少女時代。成長して読んだ時には、日本語訳が浮かんでくるほど。そして、長い、長い月日、授業や仕事に関係のない限り、自分の楽しみのために小説を読むことを思いもしなかった。小説を選んで読む時間がもてるようになった時、久しぶりに読んでみた私が、読む前に思ったことは、たった一つ。今の私、マリラにまず一番に共感するべき年になった私は、今でも胸をわくわくさせ、アンの一つ一つの出来事に心躍らせて読むのだろうか、ということ。確かに、少女時代以上に、マニラやマシューの気持ちがわかった。でも、アンがやっぱり一番わかる。一緒に笑いそう。一緒に夢見そう。それだけでも、うれしい。幸せ。

Chronicles of Avonlea & Further Chronicles of Avonlea (L.M. Mongomery)

この2冊を少女時代に何度も読んだ。その頃の私には、そんな年になることなんて想像さえつかなかったけれど、心引き付けられた登場人物達の夢や失望や希望の物語は、物語の人々の年さえ越えてきた今読んでも、全体に流れる優しさがいいなと思う。この中から、昔激しく泣いた話しを一つ紹介。The

Brother Who Failed。何べん読んでも最後に涙が出ていた。“that there’s a kind of failure that’s

the best success.”(p.81) 私もこの “a kind of failure” が一番人間として大切と信じていたはず。今からでも遅くないよねと、今は思って読み返した。

The Emily Books:Emily of New Born, Emily Climbs, Emily’s Quest (L.M. Mongomery)

アンを生み出したモンゴメリーによって書かれた、アンよりは自分を反映していると言われるエミリー、アンと同じように孤児となり、親類に引き取られた少女の物語(3部作)である。アン・シリーズと同じく、少女時代に何度も何度も覚えてしまうぐらい村岡花子さんの日本語訳を読んだ。アンよりもっと自分の気持ちに近いものを感じていたのは確か。数年前、小説の時間も少しは確保できるようになって、アン・シリーズと同じく一度読み返してみた。エミリーの選択に胸をドキドキさせた少女時代の私はしっかり覚えていた。今でもそうなのかなと思って手に取ったら、そうだった。そして、同じような箇所で、涙が出た。時が自分を賢く変えてくれなかったら寂しいとは思う。でも変わらないですんだことを知って嬉しいことも一杯あるんだなって思った。人生を、人を、年相応に、大人らしく賢く見れなかったら寂しいだろう。でも、それが、人生のロマンスを信じられないで、シニカルな目で見ることなら、もっと寂しい。だから、長い、長い月日を経て、人生のロマンスを少女時代に信じたままで生きて来られた自分の幸運に感謝したい気持ちで一杯。それに、このシリーズをしくしく寝床で泣いて読んでいるおばさん、すなわち私を見るのは家族だけだから、問題もなし。しかも、これまた家族だから、私がよくわかっているようで、ビックリもせず、問いかけもせず。

アンには絶対あり得ないようなエミリーの返答も好きな理由かも。

“Emily, you sat in the corner of the pew yesterday just to keep me out

of it? Why did you do it?”・・・

“If I did it to keep you out of it, isn't that why?” I said as contemptuously

as I felt.(p.106)

One-eyed Cat (Paula Fox)

11歳の少年Nedが、牧師と父と病気を抱えている母と暮らす。叔父が持ってきてくれた空気銃は、父によって使用を禁止される。しかし、どうしても我慢できすに、こっそり屋根裏にしまった銃を手に取って、暗い闇夜に向かって打った時、思いがけないことが起きる。一人の少年の成長物語であると同時に、少年の父と母、また周りの人々といった大人の生きることへの想いを考えさせるものだった。“Why

did you run away?” “I was afraid of your father’s goodness. I’m not so

very good.” (p.214)2007年末、 著名な翻訳家のエッセイにあった、この本についての解説に興味を持った後で読んでみたので、ストーリーも、そして、この会話さえもすでに知ってはいたけれど、それでも、色々な箇所で感じることがあった。そのエッセイには、この母親のような人と友達になりたいと書いてあった。この母親のように、人がちゃんと見えていたらいいなって、私も思った。

“Sometimes...a rare book comes along that adults and children can appreciate

with equal intensity.” (Booklist, starred review)

Ordinary People (Judith Guest)

普通の人々、そして普通の家族――美しい家、愛し合う夫と妻、健やかな精神と身体を持った二人の息子。でも、その一人の息子が水死した時、普通の家族は、それまでは予期できなかった葛藤を抱えていく。物語は、その葛藤の日々からスタートする。昔、昔読んだ時も、映画を見て再度読んだ時も、あらためて読んだ時も、自分だったらと思った。自分だったら、どうしたのかと。若い時には母親に対する怒りを、映画を見た後では、父親への共感を、そして、月日を経て読んだ時は、母親に近い弱さを沢山持ちながらも、普通の人々の幸せを満喫できている自分の偶然のような幸運を何よりも感じた。多くの反省を含めて、その幸運のあやうさを認めながら、愛する、そして愛してくれる人々に、何よりも、誠実に、誠実に生きていこうと思わされる、そんな話である。映画には描かれなかった、この本の最後の最後が好き。読んでみてください。

“Spellbinding…the characters are as real as one’s next door neighbor—or

one’s self.” (Detroit Free Press)

Breakfast Tiffany’s (Truman Capote)

自由に生きるホリーと、彼女を取り巻く男性達――あまりにも有名な物語である。何しろカポーティの作品なので、大学時代に翻訳版をさっとストーリーを確かめるために読んだことがあったが、ほとんど印象にも残らなかった。だから、急に思いついて原作をきちんと読んだのも(映画をビデオできちんと見たのも、その後)ほんの数年前である。原作は思いがけないほど、心を動かした。カポーティに興味を持って、他の作品も読んでみよう、話題になっていた彼の伝記も買って読んでみようと思ったほどである。わっと涙まで出た箇所も。いつも自由であろうとすることは、実は人間にとって大変な重荷を背負うこと、孤独を耐えること。それがわかる年になって読んだからなのか、原作で読んだからなのか、答えは出ないけれど、好きな本になった。

Capote (Gerald Clarke)

カポーティに興味を持って読んでみたら、まさに圧倒され引き込まれていくような伝記だった。膨大な資料分析を基に、カポーティという人物像に丁寧に迫っていく。そこに見えるのは、すぐれた才能に恵まれ、しかし、心の中に幼少期からのトラウマを抱えながら、危うい境界線を歩んでいる男性。もし、『冷血』に描かれたような残虐な事件があの時アメリカに起きなかったら、彼がそれを取材して本を書くことを思いつかなかったら、と仮定してカポーティの人生を考える気にはならなかった。カポーティは、そこに引き付けられるべくして引き付けられていったのだ。もしこの事件がおきなくても、どこかで彼は、境界線の向こうに彼を見出してしまったのではと思った。人間ってそういうものなのかもとも。カポーティのために、そう信じたい気がしたという感じでもある。きちんと読んだことがなかった『冷血』の原作をすぐ購入して読んだ。圧倒される筆致。それを読み終えて、彼がそのまま書き続け、華やかに作家人生を終えてくれていたら、もっと彼の作品を楽しめたのに、と読者としての恨みは残った。これを読んだら、誰だって、カポーティの作品をもう一度読んでみたくなる。だから、

“An exceptionally satisfying biography.” (The New Yorker)

In Cold Blood (Truman Capote)

1959年11月、カンザス州の田舎町で実際に起きた残虐な一家殺人事件。殺された4人、殺した者達の背景を、丹念なインタビューに基づいて、作家としての優れた力を駆使して、カポーティが書いたこの本には、人間の負の部分が見事に浮かびあがっている。カポーティの伝記を読んだ後に読んだので、どうしても、負の部分を見れば見るほど、自分が見つめないようにしてきた自分の中の弱さを見るしかなかったカポーティを思い、悲しく、また怖くもなった。

“Envy was constantly with him; the Enemy was anyone who was someone he

wanted to be or who had anything he wanted to have.”(p.203) “’Why,’ the

interviewer asks, ‘why did you do it?’ And York, with a self-congratulatory

grin, ansewers, ‘We hate the world.’” (p.325)

The End of the Affair (Graham Green)

男女の激しい愛が、決意、誤解、恨み、憎しみ、葛藤、理解、悲しみ、祈り、全ての人間らしい感情を当事者達に引き起こして、ある最終結末を迎える。感動なんて人ぞれぞれとわかる年でもあるけれど、それでも、誰かに「感動する」と言われた本は読んでみたい人は多いはず。私もその一人。ましてファークナーがそう言っているのであれば。この本の裏表紙に彼の言葉を見て、一度も読んだことがなかった、この著名な作家の本を手に取った。登場人物達の選択が、例えば、この話のように、女性の選択も、男性の選択も、自分が選ぶものとは違うと感じるのに、彼等の置かれた状況も、自分が経験したことでもなく、また経験する可能性もないようなほどにかけ離れているのに、そして、その根幹にある文化も理解をしがたいほど自分のものと違うのに、それでも、心が激しく動くような小説――そういう小説だった。最後の頁、私に突然涙をあふれさせた箇所がある。彼の叫びは胸につきさり、神の存在を信じていないのに、神に祈って、また私も泣いた。

ファークナーの言葉。

“For me one of the most true and moving novels of my time, in anybody’s

language.” (William Faulkner)

しばらく、この作家にはまって、次々と読み続けた。

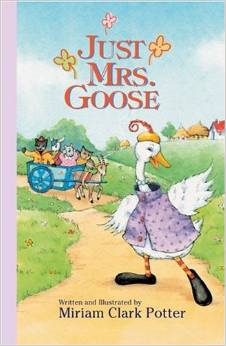

Just Mrs. Goose (Miriam Clark Potter)

動物村に住むMrs. Gooseを中心とした様々な短いエピソードのシリーズの中の一冊。著名な訳者のエッセイに書いてある内容に引かれて購入しようとしたけれど、そこに書かれたのは手に入らなかった。でも、Mrs.

Gooseの魅力は、そのエッセイに書かれたものと同じように、これにも十分生きていた。まわりから見ればコミカル、でも彼女はシリアスで、だから取り巻く村人も、彼女を煙たい時もあるけれど、彼女をそのままで受け止めている。彼女のマイペースぶりは、人生への肯定、生きることへの肯定だから、誰も批判できないよね。生きることへの暖かさ、優しさ、楽しさ。生きることが愉快になってくる。彼女のようであれば。彼女のような人がいれば。

”The Animaltown Library”から。村人の思いも知らないで、新しくできた図書館員にボランティアした「一番静かにできない」彼女が、最後には、「本ばかりの図書館から本を全部とって、おしゃべりの出来るこぎれいなスペースに変えれば、図書館は完璧になるわ。」と主張。

“Mrs. Pop-Rabbit had her mouth open to say. ‘But then it wouldn’t be a

library!’ But she didn’t. She shut her mouth, and shook her head, and thought

to herself how lucky it was that, at least, Mrs. Goose wasn’t the librarian.”

(p.39)

ここまで9冊ほど記してみて、こうやって思い出して以前読んだ本について記すのは、自分には無理だと諦めました。読書の後すぐに読後感を記すのとは違って、自分が楽しめないのです。色々な思いが読んだ直後にあふれてくるから、あっという間に記せてしまう。そうなのでしょうね。