![]()

![]()

| ���{���̗��j |

�Ó��̕�-��������

�s�ڎ��t

| �| ��������O�� �| | �|�@�������㒆���@�| | �|�@�����������@�| |

�����O�N�i������N/�P�R�X�Q�N�j-���\�l�N�i�P�T�X�T�N�j

�����O�N�i������N/�P�R�X�Q�N�j�ɓ�k�������̂��A�퍑������o�āA�������{�ŖS��̈��y���R������܂߂��A���悻�Q�O�O�N����{���̎���敪�ł͎�������Ƃ��Ă��܂��B

���{���̎���敪�́A�퓬���@�⎞��̗v���ɂ���Ă��̎p���傫���ς�鎞�_�������Ď�����敪���Ă��܂��̂ŁA��ʓI�Ȏ���敪�Ƃ͏����قȂ�܂��B���{���̎���敪�ł́A��������͑O���i�k�R����j�A�����i���R����/�퍑����O���j�A����i�퍑�������j�̂R�ɕ������܂��B

���i���N(��O��l)-�������N(��l�Z�Z)

�O�㏫�R�����`��-���㏫�R�����`��

���q���㖖�����玺������O���ɂ����āA���N�������݂⒆�����݂��r�炵���C�������܂����B�ނ�͎E�C�Ɨ��D���J��Ԃ��A���ɂ͓������܂ŏ㗤���Ė\����܂����B�����̒����͖��i�݂�j�ƌ����A���N�����ł͍���i�����炢�j���łсA�������N�i�肵���傤����/�Ȍ㒩�N�ƕ\�L�j���������ɓ�����A���ƒ��N�ł͂��̊C����`���i�킱���j�ƌĂ�ŋ���Ă��܂����B

�u�`�v�͐̂̓�{�̌ď̂ŁA�u���v�͌����i�����j�́u���v�Ɠ����ŁA�E���Ă�����Ȃ��قǑ����z�Ƃ����Ӗ��ł��B�Ȃ��A�������N�Ƃ́A���ꑰ����X���P���Ď��߂����N�����Ƃ����Ӗ��ŁA���N�Ƃ��������͈ȑO�ɂ����݂��邱�Ƃ���A��ʂ��邽�߂ɗ������N�ƌĂ�ł��܂����A�����ł͒��N�Ƃ��܂��B

���́A���̎������N�������݂�A�������݂��r�炵����Ă����C���́A���{�l�������̂ł��B���̎����̘`���͑O���`���ƌĂ�A����͌�ɏo����������`���Ƃ͂��̖ړI�A�\�������قɂ�����̂ł����B�ł́A�Ȃ����̑O���`���͒��N�������݂⒆�����݂��P���A�C���s�ׂ��s�����̂ł��傤���B����́A���q�����ɋN�����������i�����j�ɑ��镜�Q�������̂ł��B

�����́A�����̒������ꉤ���ł��錳�ƁA���̑����ł��鍂��i�����炢/���N�����̉����j�A���R���A���{��N�����悤�Ɠ��{�ɐN�U���Ă��������ł��B���E����A���R�̍ŏ��̐N����́A�Δn�i����/���茧�j�ł����B�w���@���l����]�i���@�̓`�L�j�x�ɂ́A���̎��̌��A����R�̎c���ȏ��Ƃ��L�^����Ă��܂��B�Δn�ɏ㗤�������R�́A�����̒j�͎E�Q���A���͈�J���ɏW�߁A��̂Ђ�Ɍ����J���Ċђʂ����A���̌��ɕR�i�Ђ��j��ʂ��ď��B��A�����A�D�ׂ�Ɍ��т��Đ��E���ɂ����̂ł��B�܂�����R��200�l���̏��N������f�v�U�����č���֘A�ꋎ��A���퉤��@�Ɍ��サ���̂ł��B���N�l�́A����700�N�ȏ���O�ɁA���{�l��f�v���Ă����̂ł��B

�Δn�ɐN�U���A�E�C�A���D���s���������E����A���R�́A���i����/���茧�j�E�ܓ��i���茧�j�ɐN�U���A�E�C�Ɨ��D���J��Ԃ����̂ł��B���q���㖖�����玺������O���ɂ����āA���N�������݁A�������݂��P���A�C���s�ׂ��s���Ă����O���`���́A�Δn����A�ܓ��Ƃ������A���Ƃ��̑����ł��鍂��R�ɂ���ĐN�U���ꂽ�n��̐l�X�́A�����ւ̕��Q�������̂ł��B

���N�̗��j���w����j�x��A���̗��j���w���j�x�ɂ́A�u����́i��̒��́j���X�ȗv�����������̂ŁA���{�N�U�����肳�ꂽ�v�Ƃ���A���i����/���̌�̒��������j�̐����ƁE�v�z�Ƃ̏��p�a�i�W���@�P�C���j���������A�w�i�u���i��������Ⴍ�j�P�W�S�X�N�x��A���N�̈��C���i�A���@�W�����{�N�́w���j�j�ځx�ɂ��A�u�`���̌����͐N���ɑ��鍂��ւ̕ł���v�Ə�����Ă���̂ł��B

����Ȓ��A�������{�O�㏫�R�ɏA�C�����̂��P�P�̑����`���ł����B�`���͊Ǘ́i����ꂢ/���R�Ɏ�����E�j�E�א엊�V�i�ق�����@���䂫�j�̕⍲�̂��ƁA��k�ɕ��đΗ����钩��̓���A���i�݂�/�����j�Ƃ̖f�Ղ�ڎw���Đ����Ɏ�肩����܂����B

��������ɂ́A�����ɂ����鏤�Ƃ�����ɂȂ�A����ɏ]���ĉݕ����ʂ��������Ă����܂����B���q����������ɋ߂������N�i1230�N�j�ɂ́A�u�K��ѕ��������ĕĈ�Ƃ���v�Ƃ���܂����B�Ĉ�i���������j��150�L���ł��B���݂���10�L����4,000�~�Ƃ���ƁA���60,000�~�ɂȂ�܂��B�ł͈�т͍��̉��l�ł�60,000�~�قǂ��ƂȂ�܂����A�����P���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�������Ăł��A���݂Ɠ����ł͂��̉��l���قȂ��Ă�������ł��B��̂��Ă͈�l�̑�l����N�ԐH�ׂ���ʂƌ����܂��B�܂���̐H���ňꍇ�i150�O�����j�̂��Ă�H�ׂ�Ƃ��āA����O�H�ŎO���ł��B�����365���ł������1,095���ƂȂ�A���悻��ƂȂ�̂ł��B�ꍇ�i150�O�����j�̂��Ă𐆂��ƁA�{�ȏ��340�O�����ɂ܂łӂ���݂܂��B���悻�����q��t���ł��B���ł͂��ĈȊO�ɗl�X�ȐH�ו�������܂����A�����͂��Ă͑�ϋM�d�Ȃ��̂ŁA�ŋ��Ƃ��Ĕ[�߂Ă����قǂł�����A���݂̂��Ăɑ��銴�o�Ƃ͂��Ȃ�قȂ��Ă����͂��ŁA��l��l����N�ԐH�ׂ���ʂƂȂ�A���݂̊��o�ł͔N���قǂ̉��l�ł�������������܂���B

��������ɂ͐ŋ������[�ł͂Ȃ��K�Ŕ[�߂�悤�ɂȂ�A�y�n�Ⓛ���ނ̉��l���тŕ\�����悤�ɂȂ�܂����B�������A�����̓��{�ł͑K�݂̒����͍s���Ă��Ȃ��������߁A�g���Ă����̂͒����̑K�݂ł����B�����Ŏ������{�O�㏫�R�����`���́A�K�̗A������ړI�Ƃ����A���i�݂�/�����j�Ƃ̖f�Ղ�]�̂ł����B

�����ŋ`���́A1374�N�ɖ��ɒʍs�����߂�g����h�����܂������A���ɓ쒩�̐����叫�R�E���ǐe���i���˂Ȃ�����̂�/���˂悵����̂��j���A������u���{�����lj��v�Ƃ��ĔF�߂��Ă���A�`���̗v���͋p�����ꂽ�̂ł����B���ǐe���͌���V�c�i���������Ă�̂��j�̍c�q�ŁA��㍑�i�Ђ��̂���/�F�{���j�����_�Ƃ���A�쒩���̐��͂ł����B

���ǐe���́A���⒩�N��Y�܂��Ă����`���i�O���`���j�̎����܂�������ɁA��������{�����Ƃ��������i�����ق��j����Ă����̂ł����B���������́A�C�ցi��������j������Ƃ��Ă��܂����B�`�����x�����邽�߂ɁA���R�ȑD�ł̉������֎~���Ă����̂ł��B���������؎v�z�Ɋ�Â��āA���v�i���傤�����j�Ƃ����`�ł̂ݑ����Ƃ̖f�Ղ��s���Ă����̂ł��B

���؎v�z�Ƃ́A�ȒP�Ɍ����Β��������E�̒��S�ł���A�������ȊO�̕�����v�z�Ȃǂɂ͉��l�������A���ӏ����̖����Ȃǂ͏b�ɓ������A���J�̖�ؐl�ŁA�����c�邱�����̒��̉��ł���A�B�ꖳ��̉��ł���Ƃ����v�z�ł��B

�܂������i�����ق��j�Ƃ́A�����̌N�傪�����c��Ɩ��ړI�Ɏ�]�W�����Ԃ��Ƃł��B�����c��̓��𗊂��čc��Ǝ�]�W�����Ԃ��Ƃɂ��A�b�̂悤�ȁA���J�̖�ؐl�ł��Ԃ̈���ƂȂ邱�Ƃ��o����̂��Ƃ�����̂ł��B�����č������������̌N��́A�������͂��Ȃāu���������v�ȂǂƂ����A�������̏̍���^�����A��̍����Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�̂ł��B

�������������̍����́A���v�i���傤�����j���`���Â����܂����B���v�Ƃ́A�����c��ɍv�����i�݂����́j������A����ɑ��c�邪�����i���j��^����Ƃ������̂ŁA�ʏ�v�����̐��{���̒l�̕i�X��^���܂����B���v����Ƃ������Ƃ́A�c��̓�����������ł���ƍl�����A�܂��c��̐������𐢂ɃA�s�[���o���邽�߁A���������͉��{���̕i�X��Ԃ��Ăł��A���v�����}�����̂ł����B�����āA���̒��v�Ƃ����`�����A�B��̒����Ƃ̐����Ȗf�Ռ`���������̂ł��B�]���āA���������������̐����ɓ������e���́A�����������������`�ł����f�Ղ����Ȃ��������߁A��ނȂ��`���ケ���������̐����ɓ����������ŁA���������ɏ]���ӎu�ȂǂȂ������̂ł��B

���ݒ����́A���̑�̂̍������ȂāA�䂪���̉�����n�ߑ����̒n����䂪���̗̈悾�ȂǂƎ咣���Ă��܂����A����͂����܂Ŗf�Ղ��s�����߂̌`����̎��ł����āA�����������̒n��⍑�������x�z���Ă����Ƃ��������Ȃǖ����A�S�������͂������A�o�J�̓Ƃ茾�Ȃ̂ł��B�����������������咣������̂ł���A���N�����̍����������̑����ł������̂ł�����A�؍���k���N�����A�����̗̓y���Ǝ咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�������ċ`���͎g�҂�h�����Ėf�Ղ�]�݂܂������A�����c�邩�炷��ƁA���ɍ��������c���̉��ǐe���͎����̉Ɛb�ł���A���̍c���̉Ɛb�ł��開�{���R�́A�������炷��ƉƐb�̉Ɛb�A�����锆�b�ƂȂ�܂��̂ŁA����Ȏ҂������Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�h���͎��s�ɏI���܂����B

���N�̉i�a���N�i1375�N�j�A�`���͒��N�ɂ��g�߂�h�����Ă��܂��B���̕ԗ�Ƃ��āA���N������g�߂��������Ă��܂��B���̒��N����̎g�߂́A���{�Ɛ^�i�悵�݁j��ʂ���i�e�����t�������j���߂̂��̂ł��邱�Ƃ���A���N�ʐM�g�i���傤��������j�ƌĂ�A�Ȍ�A���f���鎞���͂��������̂́A�]�ˎ����ʂ��Ďg�߂��������Ă��܂��B

�`���́A1380�N�ɍēx���֎g�҂�h�����܂������A��͂�V�c�̉Ɛb�Ƃ̌��͂��Ȃ��Ƃ͂˂���ꂽ�̂ł��B

����Ȓ��A1389�N�A����͂܂��܂��������Ȃ�`�������邽�߂ɁA�`���̖{���n�Ɩڂ����Δn���ĂяP���A�`���ɑ�Ō���^���܂����B�܂��A����ւ̐N�U�𑱂��Ă����`�����A����ɍ���̕����E�����j�i�C�@�\���Q�j��ɂ���Č}������Ă����܂����B�������A���������ł��鍂��ɐN�U���Ă���悤�ɂȂ�A����͘`�����ނŖ��������������j�Ɍ}���𖽂��o�������܂����B�Ƃ��낪�A�r���ŗ����j�͔�����|���ăN�[�f�^�[���N�����A���퉤�ꑰ��Ǖ����A�P�R�X�Q�N�Ɏ��牤�ƂȂ�A���N���������킩�璩�N�Ɖ��߁A���N�����ƂȂ�܂����B

���āA��x�����Ƃ̖f�Ռ��Ɏ��s�����`���́A�܂��͓�k�ɕ��đ�����k���ꂷ�邱�ƂƂ��܂����B���s���牓�����ꂽ��B�ł��A�쒩�A�k���̐��͂������Ă���A�ꎞ�͓쒩���͂���B�����̐��͉��ɒu���܂����B����ȍ��ɉ��ǐe���͖�����������A���{�����Ƃ��ĔF�߂��Ă����̂ł����B�������A���ǐe����쒩���̒��S�ƂȂ��Ă����l�����������Ŏ�������ƁA���̐��͂͐����A�����ċ`�����s���Ă����L�͎��喼�̏l���ɂ��A�쒩���͂��ɂ��̐��͂������A1392�N�A�`���͂T�W�N�ɋy����̕�����I��点�鎖�ɐ��������̂ł��B

�`���́A1394�N�ɏ��R�E���q�̋`���i�悵�����j�ɏ����ĉB�����A������b�ɏ��i���܂������A����������ďo�Ƃ��ē��`�ƍ����܂����B����ɂ��A�`���͓V�c�̐b���ł͂Ȃ����R�ȗ���ƂȂ���A�����̎����͂Ȃ������葱���܂����B

1401�N�A�`���́u���{���y�O�@�����`�v�Ƃ��āA�����̏��l�ł����x�i�����݁j�Ƒm�̑c���i�����j���g�҂Ƃ��āA���̓��c�錚����̂��Ƃɔh�����܂����B�y�O�@�i���コ���j�Ƃ́A���c���@�i�����������������j�A�c���@�i�������������j�A�c�@�i���������j�̎O�@�ɏy�����M���̏̍��ŁA�c�������ƂȂ�܂��B����ɂ��A�`���͓V�c�̐b���ł͂Ȃ��A�c���Ƃ��āu���{�����v�Ƃ�����������A�`���O��̖��Ƃ̖f�Ղ́A�������v����Ƃ����`�ł̊����f�Ձi�����ڂ������j�Ƃ��āA1404�N����n�܂�܂����B

���j�@���c���@�Ƃ́A��X��̓V�c�̍c�@�A�������͌��V�c�̑c����w���A�c���@�Ƃ͑O�V�c�̍c�@�A�c�@�Ƃ͌��V�c�̐������w���܂��B

�f�Ղɍۂ��ẮA�����犨����(������)�ƌĂ�銄�������s����܂����B�����Ƃ́A�`���̑D�ł͂Ȃ����v�D�ł��邱�Ƃ��ؖ����邽�߂̓n�q���ŁA�P�̕������Q���̎��ɂ܂������ċL����Ă��āA�ꖇ�͑D���������A�����ꖇ�͖����ۊǂ��Ă��܂����B���v�D�����̍`�ɓ�������ƁA�������ۊǂ��Ă�����������̎��ƍ��킹�A�����Ȓ��v�D�ł��邱�Ƃ��ؖ������̂ł��B

�`���́A������v������Ă����`���̒����Ɏ�肩����܂��B�܂��A���N�����Ƃ̖f�Ղ������̗v�ł������Δn�̎��E�@���ɂ��`�������܂������t���A�O���`���̊����͒��É����Ă����܂����B

���j�@�Δn�́A�y�n�̂قƂ�ǂ����ȂǂɓK���Ȃ��藧�������ŁA�Ă͒��N��������A�����Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�]���āA�Δn�ɂƂ��Ē��N�����͏d�v�Ȗf�Ց��肾�����̂ł��B

1408�N�A�`���̎����܂���������Ă����O�㏫�R�`�����v���A�܂�1418�N�ɂ͑Δn�������x�z���Ă����@��i�����@���������j���v���A��N�̒吷�i��������j���Ղ��p���ƁA�Δn�ł͑��c���q�呾�Y�i�������@�������낤�j�������I�Ȏ���������܂����B���q�呾�Y�͖f�Տ��l�ł���ƂƂ��ɁA�`���̎�́i�����傤/�e���j�ł�����܂����B����A�`���̌���p�����l�㏫�R�`���́A���E�`�����J�������Ƃ̍�����f�₵�A���邳�������܂�҂����Ȃ��Ȃ������߁A������}�����Ă����`�����Ăъ������n�߂邱�ƂƂȂ����̂ł��B

���N�ł́A1418�N�ɐ��@�i�Z�W�����j���l�㒩�N�����Ƃ��đ��ʂ��܂������A�����͐��̕��E���@�i�e�W�����j�������Ď˂܂����B����Ȓ��A�Ăј`���̊��������������A�x�X���N�������݂��P����悤�ɂȂ�܂����B�����ʼn��i��\�Z�N�i1419�N�j�A���@�͘`�������Ə̂��A���@�ɑΔn�ւ̐N�U�𖽂����̂ł����B��������i�̊O���i���������̂��������j�ƌĂт܂��B�Ȃ��A���N�ł͂�������̔N�̊��x������āA�Ȉ哌���i�������Ƃ������j�ƌĂт܂��B

���N���̋L�^�ɂ́A���O�ɑΔn�̏@�吷�ɑΔn���P�����邱�Ƃ��������Ƃ���A227�ǂ̌R�D�A17,285�l�̕����𐮂��A���E���E�E�R�̎O�R�ɕҐ����A65�����̐H����p�ӂ��A�U���P�X���ɋ������i���傳���Ƃ��j���o�������Ƃ���܂��B���Q�O���ɘ`���̎�́E���c���q�呾�Y�̖{���n�ł������Y���ꂽ���N�R�����������́A�����ē����o���A��R���铇���B��ł��j�������N�R�́A�㗤���܂����B

�㗤�������N�R�́A�܂��U�ߓ��������R���L�������ʂ��@�吷�ɑ���܂����A�Ԏ�����������129�ǂ̑D���Ă������A20�ǂ�D���A1939�˂̉Ƃ��Ă������A114�l�̓������a��E�����ƁA���N���̋L�^�ɂ͂���܂��B�܂��������܂Ői�R�������N�R�́A�����Ւf���A������Ɏ������ގp���������܂����B�������A���̌�ɒ��N���R���Δn���̔����ɑ����A�S�l�̏��Z���܂ޕS���\�l���펀���A���N�R�͑���ȑ��Q���܂����A�E�R�̉����ɂ���Đ틵�͋t�]���A�Δn���͌�ނ����Ƃ���܂��B�����āA�퓬���P����ԂƂȂ�܂����B

���N���̋L�^�ɂ́A29���A���N�R���������܂邱�Ƃ����ꂽ�吷����A�C�D�i���イ����/���ǂ����邱�Ɓj���肢�o��g�҂������Ă����Ƃ���A�܂����N��㉤�E���@���R�ɑ��������ȂɁA�����͖\���������̂Œ������܂邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂƂ��������߁A�吷�̘a���Ă�����A7��3���ɂ����ϓ��Ɋ��S�P�ނ����Ƃ���܂��B

���̐킢�̐틵�L�^�ɂ��ẮA�Δn���A���N���ɑ傫�ȈႢ������܂��B����́A�o���Ƃ������ɓs�����ǂ��悤�ɋL�^���Ă���͂��ł��̂œ��R�ł��B���{���ł́w�ΏB�ҔN���x�ɁA�Δn���̎��҂�123�l�A���N���̎��҂�2500�]�l�Ƃ���A���N���̎����w���N�������^�x�����@���ɂ́A6��26���̐킢�Ŏ��ҕS���\�l�A7��10���t�̋L�^�ɂ͎���180�l�Ƃ���܂��B

���N���̋L�^�ɂ́A�Δn�N�U����O�Ɏ��O�ɂ��̎|�ʒB�����Ƃ���A�Δn�֏㗤������ɂ��A�N�U�̗��R���L�������Ȃ��g�҂Ɏ������A�@�吷�ɓ͂��������Ƃ���A�����ɂ����X���X�Ɛ�������̂悤�ɋL�^����Ă��܂����A����Ȃ��Ƃ͉R���ς��ŁA���͒��N�R���Δn�ɐN�U�������A�Δn�̎�v�ȎҒB�͖��i�݂�/�����j�Ȃǂɏo�����Ă��ĕs�݂ł����B���N���͂����m���Ă���A�h�����蔖�Ȃ��Ƃ�������ł̐N�U�������̂ł��B�������A�Δn�Ɏc���Ă����̂�600���瑽���Ă�1,000�l�قǂŁA���N�R�̕��͂͑Δn����17�{���������̂ł��B

���N���̋L�^�ł́A���N�R���̎��҂�6��26���̋L�^�ɕS���\�l�A7��10���t�̋L�^�ɂ͎���180�l�Ƃ���A�ǂ���ɂ��Ă�200���قǂ������҂͏o�Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B��������ƁA17,285�l����200�l�ł�����A1�p�[�Z���g�̎��҂����o�Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B���N���̋L�^����́A���R�̔s�k�͂��������̂́A���͑S���Ƃ��������Ɏ��܂����A����ȗL���ȏ��ŁA���S����������ł��Ȃ��̂ɁA�Ȃ��a��������P�ނ����̂ł��傤���B

���̗��R�Ƃ��Ē��N���̋L�^�ł́A�킢���P����ԂƂȂ�A���N�R���������܂邱�Ƃ����ꂽ�@�吷���A���Ȃ��ȂďC�D���肢�o�Ă������炾�Ƃ��A������O�̒��N�����E���@����A�����͖\���������̂Œ������Ȃ��悤�Ƃ̒ʒB�����������炾�Ƃ���܂��B�������A7�����\���������ȂǂƂ����͎̂��O�ɕ������Ă����͂��ŁA����Ȃ̂�65�������̐H�����������Ă����̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤�B

���N�R�̐N�U�������������A�Δn�ɂ��āA���N�R�ɕی삳�ꂽ���̏��l�̏،����w���N�������^�x�ɋL����Ă��܂��B����́A�`�l�̎��҂�20�]���A���N�l�̎��҂�100�]���ł������Ƃ������̂ł��B�����āA���N�R�̑�s������ꂽ����疾�̏��l�B�́A���A�点���ɂ͂����Ȃ��Ǝ咣�������N���{��l�������ƌ����̂ł��B

���N���̋L�^�ł́A���N�R�̎��҂͑����̂킸��1�p�[�Z���g�ɉ߂��Ȃ����ƁA�Δn�ɋ������̏��l�����N�R����s�����Ə،����Ă��邱�ƁA�܂��A�}�O���̎��ł�������i���傤�Ɂ@�݂����j�̕��ɂ́A6��26���̐킢�őΔn�R�͒��N�R�ɑ叟�������߁A27���ɂ͒��N�R�͓P�ނ��J�n�A7��2���ɂ͑S�Ă̓G�D���ގU�����Ƃ��邱�ƂȂǂ���A���N�R�͂킸��17����1�̑Δn�R�ɑ�s�������Ƃ����������܂��B

�����łȂ���A17�{���̕��m�����Ă����Ȃ���A���S�ɐ����o���Ȃ������ɂ��ւ�炸�A���������ƓP�ނ���͂����Ȃ��̂ł��B�Δn��������̂��ړI�ł͂Ȃ��A�`���炵�߂�̂��ړI�ł��邩��A����ŗǂ������̂��Ƃ����咣�����邩������܂��A�����Δn�ɋ��������l���A�`�l�̎��҂�20�]�l�Ə،����Ă���悤�ɁA�Δn���̎��҂͘`���炵�߂�ɑ���l���ł͌����ĂȂ��̂ł�����A����Ȃ������͒ʗp���܂���B�����ƁA�l�����������āA�݂ȂւȂ��傱���m�������̂ł��傤�B�����Ă���Ȋi�D�̈��������L�^�o���܂���A�����ɂ����N�R���������A�Δn���������ĉ������Ɨ���ł������狖���Ă�����̂��A�ƌ�������̎��������c�����̂ł��傤�B

�؍��ł́A���̂悤�ɗ��j�I�������˂��Ȃ��A����̖ʖڂ�ۂƂ��Ƃ��邱�Ƃ������ł����A�w�Z����ɂ����Ă����̌X��������܂��B���ɁA���{�Ƃ̊ւ��ɂ��Ă��ꂪ�����ł��B�o���T�C�g�́u������̓��{�j���m���v�̌Õ�����̍��ʼn�����Ă���A���m�i��Ɂj�Ƃ����ˋ�̐l���̗�����̂ЂƂł��B

���i��\���N�i1420�N�j�A���i�̊O���̎��㏈�����̂��߁A���ʂɒ��N�ʐM�g�����{�֔h������A�������{�l�㏫�R�`���ɉy�����A�a�����������܂����B�܂��A1426�N�ɂ́A���c���q�呾�Y�̗v���ɂ��A���N�͍`���J���A�Δn�Ƃ̖f�Ղ��ĊJ����܂����B

���i�O�\�N�i1423�N�j�A�`���͎q�ł���\���̋`�ʁi�悵�����j�ɏ��R�E������܂����A�����͋`���������Ď˂܂����B���i�O�\��N�i1425�N�j�A�`�ʂ��}�����Ă��܂��A�o�Ƃ��Ă������E�`�����������哱���܂������A�Ռp�������߂Ȃ��܂܋`�����S���Ȃ��Ă��܂������߁A�Z�㏫�R�͉��Ƃ��������Ō��߂��邱�ƂɂȂ�܂����B���̌��ʁA�`���̎q�ŕ���ɓ����Ă����`�~���A�ґ��i�����j���Ď������R�ɂȂ邱�ƂƂȂ�܂����B�������A�`�~�͌����O�ɏo�Ƃ��Ă������߁A���ʖ����i�ނ��ނ���j�A�܂��ʊK�����E���^�����Ă��Ȃ���Ԃł����B

���ʖ����̎҂Ɉ�C�ɐ��Α叫�R�Ƃ������E�ƁA����ɂӂ��킵���ʊK��^���鎖�͗ǂ��Ȃ��ƁA�����i�����傤/����̍ō������j���������������A�`�~�̔����L�тČ����o����܂ŁA�i�K�I�ɏ��i�����邱�ƂƂȂ����̂ł��B�]���āA���R�s�݂Ƃ��������Ԃ��b�������A����Ȓ��A�������N�i1428�N�j�A���N�ʐM�g���������Ă��܂��B

���̍��̒��N�ʐM�g�́A���{�̏��T��Ƃ����������Ȗ�ڂ��S���Ă��܂����B����́A�`���ɔY�܂���Ă������N���A�`���Ǝ��喼�ȂǂƂ̊W��A�s�s���ǂ̂悤�ɔ��W���Ă���̂��A�ݕ��̗��ʏA�������ǂ̒��x�Z�����Ă���̂��ȂǂƂ������A���{�̍��͂�T�点��ړI���������̂ł��B���N�ʐM�g�́A��l�̑��A�w�҂�G�t�ȂǗl�X�ȕ���̐��Ƃ��D�c��g�݁A�Δn���甎���A���˓��C��i��ŐԊԊցi�����܂�����/�R�������֎s�j�A���ɂŒ┑���A���s�ւ͗��H��i�݁A���̓����ɗl�X�ȓ��{�̗l�q���L�^���Ă��܂��B

���N�͒����̑����ł��̂ŁA�����̎��ɗD�ꂽ�������͎����B�̍��E���N���ƌ����A���؎v�z��^���������؎v�z�������Ă��܂��B�]���āA���{�Ȃǖ��J�̍��ŁA���{�l�Ȃǖ�b�ɓ�������ؐl���ƌ������Ă��܂����B�܂��A���ؕ������ǂ�قǎ�����A�܂��������ǂ�قǎ����B�̕��Ƃ��Ă��邩�Ƃ����ړx�ŁA�����̍���f���Ă��܂����B���ɓ����̒����Ƃ̖f�Ղ͊����ł���肳��Ă��܂����̂ŁA�������g�����Ȃ��A������ǂݏ�������Ƃ������Ƃ͑�Ϗd�v�Ȃ��Ƃł����B

�Ƃ��낪�A���ۂɓ��{�ɂ���ė������N�ʐM�g�B�́A���{�̍��x�ȋZ�p�ƕ����ɋ������B���܂���ł����B

���i��\���N�i1420�N�j�A�l�㏫�R�`���h���̎g���ɑ�����g�i�����ꂢ���j�Ƃ��āA�呠�o�i�����������傤/�����̐��T�W�������́j�悷�閼�ڂŁA���{�̍�����@����ׂɗ��������v��i�́A��H�i�������j���H�ו��ł͂Ȃ��A�K��~���������Ƃ������ɋ������Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A��H���K��~������Ƃ������́A���ꂾ���ݕ��o�ς����X�܂ŐZ�����A���B���Ă���Ƃ������������Ă��邩��ł��B�����̒��N�́A�s�s���Ŏ��������ʂ��Ă��������ŁA���X�������嗬�łƂĂ��ݕ��o�ςƌĂׂ���̂ł͂���܂���ł����B

�܂�1429�N�ɗ��������p�[���́A���{�̔_�������ԂƂ��������g���Ă���Ƌ����A���̎d�g�݂�������ڂ������ׂ����A��b�L�A�����i���݂����j�A�y���i�����낢�j�Ȃǂ̐������@�Ƌ��ɑc���Ɏ����A���Ă��܂��B�܂����{�̉ݕ��o�ς̎���A���Ƃ̔��W�Ȃǂɂ��Ă����Ă��܂��B���ɓ��{�̋Z�p�ɂ��Ėp�[���́A���O�ɍ����̐��@������{�̋Z�p���w��ł���悤�w������Ă����̂ł��B

���Ԃɂ��ẮA�p�[������������100�N�ȏ���O�̊��q����Ŗ����ɁA�g�c���D�����������M�w�k�R���i��Âꂮ���j�x�ɁA���{�ɐ��Ԃ��g���Đ������ݏグ���ƋL�q����Ă���A����͔_���̗͂Ő���E���t�����Ă��������l����ƁA���N�Ɠ��{�̋Z�p�͂̍��͗�R�ł��B���N�͂��̗g�������Ԃɂ��ē��ɊS���[�������悤�ŁA���ʐM�g�͉��x���G�}�ʂ�����Ď����A���Ă��܂����A���Ԃ����������Ďg�����Ƃ������j�I�������Ȃ�������A���N�ɂ͎��������邾���̋Z�p�͂��Ȃ������������������܂��B

�܂��A���N�����ɂ͂P�T���I���܂Ŏ������\���Ǝ��̕���������܂���ł����B�������g���ĕ\�L���Ă͂����̂ł����A������Ƃ͌���̌n�┭���̈قȂ鎩�����\�L����ɂ͊����ł͓���A�܂������ɂƂ��Ă͊����͓�����܂����B�]���āA���ɏ����͂قƂ�Ǔǂݏ����o���܂���ł����B������1443�N�A��S�㍑�����@�ɂ���ēƎ��̕����ł���P�������i�n���O���j���n������A1446�N�ɑS���I�ɔЕz����܂����B

�������A���̃n���O���̑n���ɍۂ��ẮA�u�����S���⏗�^�A�`�x�b�g�A���{�Ȃǂ͕����������A����͖��J�l�̂��鎖���v�Ƃ��āA���N�̎x�z�K������Ҕ����������߁A�n���O���͂����ς牺�w�K���̎�i�Ƃ��ėp�����A�x�z�K���̎҂͌��������Ƃ��Ɋ�����p���܂����B1504�N�A���N�\�㍑���̉��R�N�i�����T���O���j��������n���O���̎g�p���ւ������߁A�Ȍ�����ɂ̓n���O���͗p�����Ȃ��Ȃ�܂������A��͂菎���K����ꕔ�̎x�z�K���ɂ��p�����A19���I�㔼�Ɍ������Ƀn���O����p���邱�Ƃ����܂�܂����B

����ɑ����{�ł́A���{����ŕ\��������@�Ƃ��Ė��t�����i�܂�悤���ȁj���A����7���I�ɂ͊��������Ă��܂��B���t�����Ƃ́A�����̎��{���̈Ӗ��͖������A�����̉���P����āA��������{��Ƃ��ĕ\�L������̂ł��B�Ⴆ�A���t�W�ɂ͎��̂悤�ȉ̂�����܂����A�̂͑S�Ċ����ŏ�����Ă���A�J�b�R���͂��̓ǂ݂ł��B

�]�\�މg�i��̂Ȃ��́j�@���ޔV���T���i�ނȂ������̂Ɓj�@�u������q�i����Ƃ����j�@�ɗ^�]���{���{�i�����܂��܂��j�@���ޔT���Ɨ��i���Ȃ����肯��j

���̂悤�ɁA�����{���̈Ӗ��͑S���������A���̉��Ď��Ƃ��ē��{���\�L���悤�Ƃ������̂ŁA���̖��t��������ɁA��������ɂ͎�ɏ����p�̕����Ƃ��ĕ������A�J�^�J�i�����o����Ă��܂��B

�܂��������㒆�����ɂ́A��������{��Ƃ��ēǂތP�ǁi����ǂ��j���s����悤�ɂȂ�܂��B���R�A������Ɠ��{��Ƃł͌ꏇ���Ⴂ�܂��B�]���āA���������̂܂܂̌ꏇ�œǂ�ł����{��Ƃ��ė����o���܂���B�����ŕԂ�_�Ƃ������̂��l���o����܂����B�����̍����Ɂu���_�v��u���_�v�Ȃǂ̕Ԃ�_�����A�ǂޏ��Ԃ��w�肷����̂ŁA����ɕs�����Ă��鑗�艼�����J�^�J�i�ŕt�������A��Ǔ_�������A��������{��Ƃ��ēǂލH�v�������ꂽ�̂ł��B

����ɂ͒����ɂ������b�����l�^�ɂ������̂���������܂����A�u�\���|���v�����̈�ł��B���l�^�́u����\���v�Ƃ��������̘b�ŁA��������̂܂܉��ǂ݂���ƁA�u�S�@�C�@�}���g�E�v�ƂȂ�܂��B���̂܂܂ł͓��{��Ƃ��ė����o���܂���B�����ōH�v���Â炵���̂ł��B�܂��u��v���u�����v�ƌP�ǂ݂��A���ɒ�����Ɠ��{��Ƃł͌ꏇ���Ⴂ�܂��̂ŁA������������߂ɕԂ�_��t���A����Ȃ����艼����t�������A�u�����������\�������v�ƕ\�L�����̂ł��B

���j�@���{��͏c�������{���̎p�ł����A�����ł̓p�\�R���ō쐬���Ă��邽�߉������ɂȂ��Ă��܂��B�]���āA��̗���{���͏c�����ł���A���艼���͊����̉E���ɁA�Ԃ�_�͊����̍����ɋL���܂��B

�����ǂލۂ́A�܂��������u���v�Ɠǂ݁A���Ɂu�����v������܂����A���̉��Ɂu���\������v�ƁA���_������܂��̂ŁA��������ɓǂ݂܂��B�Ԃ�_�͂��̉��ɂ��镶�����ɓǂނƂ����w���ŁA���̊������ꕶ���̏ꍇ�́u���_�v�A���ȏ�̏ꍇ�́u���_�v��p���܂��B�����āu�\���v����{���Ɂu�܂イ�v�Ƃ��A�u���܂イ���v�Ƃ��A�����ĕԂ�_�̏�ɖ߂��āA�u���@�܂イ���@������v�Ɠǂނ̂ł��B

���̌P�ǂ́A�퍑����܂ł͊w�҂̔�`�ł������A�]�ˎ���ɂ͍L����ʂɌ��J����A���m�╶���l�͂������A�����܂ł���������ǂ�ł����̂ł��B�j�̎q��6�`7�����犿�����w�сA�����ǂ߂�Ƃ����̂͂Ђ炪�Ȃ����łȂ��A�P�_���ӂ����������ǂ߂�Ƃ��������w�����̂ł��B

�ǂ�قǒ��ؕ������䂪���ɂ��Ă��邩�ŁA�����̍���𑪂��Ă������N�ł������A�܂������J�̖�ؐl�ƌ������Ă������{�ŁA����قǕ������Z�����A�ݕ��o�ς����B���A�������Ƃ������Z�p�������A�������䂪���Ƃ��ĕꍑ��\�L�ɗp���Ă���Ƃ͎v���������A�����Ɏ���������Ă��邩���v���m�炳�ꂽ���߁A�������璩�N�l�̓��{�ւ̂˂��݂Ǝ��i���n�܂�A���{�ւُ̈�ȑR�S�������n�߂�̂ł��B

���āA���������Ŏ������R�Ɏw�����ꂽ�A�O�㏫�R�`���̎q�ŁA����ɓ����Ă������ґ�������ꂽ�`�~�́A������N�i1429�N�j�A�悤�₭���Α叫�R�ɔC�����A�Z�㏫�R�`���i�悵�̂�j�ƂȂ�܂����B

�`���́A�l�㏫�R�`����������f�₵�����Ƃ̖f�Ղ��ĊJ���A�i���ܔN�i1433�N�j�ɋ`�������ƌ��킵�����ɂ́A�u�\�N��v�A�D�O�ǁA����O�S�l�A�f�Օi�������O��c�ȉ��v�Ƃ����āA����͂���܂ł̖f�ՂɋK������������̂Ƃ݂��A�ȑO�ɂ͂����Ɖ����������A���������D�̐��������������Ƃ��z������܂��B

�Ȃ��A�u�\�N��v�v�Ƃ́A�\�N�Ɉ�x�������{�̎g�҂���D���A����ȊO�͎g�҂͏�D���Ȃ������f�����s���Ƃ������̂ł��B���̏�������ƁA��������ɂ͑�ʂ̓��{�����A�o����Ă������Ƃ�������܂��B

�������Ė��Ƃ̖f�Ղ��ĊJ���A���R���͂�r������ȂǏ��R�̌��͉ɖ��߂��`���ł������A���܂�ɋ��s�߂���s���͔��������߁A���喼�E�ԏ����S�i�����܂@�݂����j�ɈÎE����Ă��܂��܂����B�����Ď��㏫�R�ƂȂ����̂͋`���̎q�ł���`���i�悵���j�ł������A�킸��9�ł����B

����ȍ��A�Δn�Ƃ̖f�Ղ��ĊJ���Ă������N�ł������A���̗��v�ɖڂ�t�����Δn����̓n�q�҂����債�A����ɉ����钩�N���̕��S���傫���Ȃ��Ă������߁A�Ëg�O�N�i1443�N�j�A�Δn�̏@���Ɠn�q�҂𐧌�����������т܂����B������Ëg���i�������傤�₭�j�ƌĂсA���N�ł͂��̊��x����ᡈ����i�������₭���傤�j�ƌĂ�ł��܂��B

���̎�ȓ��e�́A�@�Δn�i�@���j�����N���N�֔h������A�Ό��D�i��������/�f�ՑD�j�̐���50�ɐ�������A�A���N�����N�Δn�ɑ���Ύ��āE���͓�S�Ƃ���A�Ƃ������̂ł����B

�Ȃ��A�Δn�̎��E�@���i�������j���A���N����u�Ύ��āv�N��S�Ύ����Ă����Ƃ������Ƃ���A�Δn�͊؍��̂��̂��ƌ����咣������܂��B�Δn�́A�y�n�̂قƂ�ǂ��藧�������ł��������߁A�ĂȂǂ̍앨���قƂ�Ǎ�鎖���o���܂���ł����B�]���āA�Δn�ɂƂ��ċ�B�����߂����N��������̕Ă̗A���͑�Ϗd�v�ł����B�������A���q���㒆���ɍ���i�����炢/�����̒��N�����̓��ꉤ���j���A���i����/�����̒������ꉤ���j�������̂����A���{�ɐN�U���܂����B�����錳���ł��B����ɂ��Δn�ƍ���Ƃ̊W�͈������A�Δn�͕Ă���ɓ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂����B

�����Ō����ɂ���Q�̕��Q�Ƃ��āA�܂��Ă���ɓ���邽�߁A�Δn�𒆐S�Ƃ���Z���B�͒��N�������݂��P���A�C���s�ׂ��s���悤�ɂȂ�܂��B������O���`���i���킱���j�ƌĂт܂����B�����āu�O���v�ƕt��������`���Ƌ�ʂ���̂́A�����̖ړI�A�\�������o�[�Ȃǂ��قȂ邩��ł��B�����Ē��N�����́A���̑O���`���ɂ���č����łт鐡�O�܂Œǂ��l�߂��A�`�������ꂽ�̂ł����B

�u�Ύ��āv�Ȃǂƌ����ƁA���N��莒�����i���܂�����j�Ăƌ����Ӗ��ɂȂ�A���̉Ëg���������ɑΔn�͒��N�ɏ]�����Ă����ƈꕔ�̊؍��l�͎咣���܂����A���̍Ύ��ẮA�`�������ꂽ���N���A�@���Ɏx�������ی��Ȃ̂ł��B�܂�A���N���̕Ă�n���̂ŁA�����C���s�ׂ͂�߂Ă���Ƃ��������݂̂����ߗ��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�]���āA�Δn�����N�ɏ]�����Ă����ȂǂƂ����咣�͌����O��Ȃ̂ł��B

�Ƃ���ŁA���㏫�R�ƂȂ����`���ł������A�ݔC�킸��8�����ŖS���Ȃ��Ă��܂��܂����B�����Ĕ��㏫�R�ƂȂ����̂́A�`���̒��8�̋`���i�悵�܂��j�ł����B�������A�c���ł��������Ƃ��炻�̎����͗L�͎��喼�ւƈڂ�A�܂��`�����g�����l���Ă��|�p�Ȃǂɂ����ʂ����Đ����ɂ͖��S�ŁA�����̓���x�q�i�@�Ђ́@�Ƃ݂��j��L�͎��喼�Ȃǂ����̌��͂��߂����đ����悤�ɂȂ��Ă����̂ł����B

�`���̎����ɂȂ��Ă����Ƃ̖f�Ղ͑������܂������A���̍��ɂ͖����s�i�C�Ɋׂ��Ă��܂����B������N�i1453�N�j�̖f�ՑD�́A����܂ł̑���Ō�����21��7,732�тقǂɂȂ鏤�i��ς�ōs���܂������A���ꂪ��������5��118�ѕ��ɂ����Ȃ�Ȃ������ƌ����܂��B���Ƃ��悻2�����ɂ����Ȃ�Ȃ������̂ł��B

���̖f�Օi�̒��ɂ́A�����i�Ȃ��Ȃ��j417�U�A��9,483�U���܂܂�Ă��āA���̕]���͈�U6�ѕ��Ōv�Z����Ă��܂��B���̎��ɏ�D���Ă������{�l�ɂ��ƁA���̕s�i�C�̂��߂ɁA������5�ѕ����ێ��ł������A�����i�������j�͖\�����A�ō��ł͈�ҁi����j500�ѕ��ȏゾ�������̂��A25���ɂ����Ȃ炸�A���������̂܂ܓ��{�Ɏ����A�����ƌ����܂��B

���{���́A���ɏƂ炵�ĉ��i�����߂�ƍu�`���܂������A���̕��ɔ�ׂē��{���͂���قǒl���ꂵ�Ă��炸�A���ʈ����ł��������Ƃ�������܂��B���������オ�o�ɂ�A���{���̗A�o���i�͉����肾���A�i�����N�i1510�N�j�A�������{�\�㏫�R�E�`�e�i�悵���ˁj�̎���ɂ́A�א쎁��������������U300���ɂ܂Œl�����肵���ƋL�^���c���Ă��܂��B

�����Ȗf�Ղɂ��A���ւ̓��{���̗A�o�ʂƔ̔����i�̐��ڂ͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

|

��㏫�R�`���̎���A�������N�i1480�N�j�ɋL���ꂽ�w���@���ЎG���L�x�ɂ́A�i���E�i�Z��`���`����`���j�̂���A�ł��o�����ǂ��������{�ł�800������1�ѕ��ł��������A����𖾂Ɏ����čs����5�ѕ��ɂȂ����ƋL����Ă��܂��B�܂�o�����ǂ����͖��Ɏ����čs����5�{�̒l���t�����ƌ����̂ł��B�������A����疾�ɗA�o���ꂽ���{���̉��i�́A�N���o�ɂ�ĉ�����܂����B����́A���㏫�R�`���̎���A���m������퍑����ƂȂ�A���ɗA�o���ꂽ���{���̑唼�́A���ŕ��i�����������́j�ƌĂ��A�퍑�̎��v�ɉ������e���i����������Ȃ̂ł��B

���̂悤�ɁA��������O���ɂ͑�ʂ̓��{�����A�o�����悤�ɂȂ�܂������A����ɂ͓��H���g�D������A�o���オ�������{���������t�A�n�i�����炦�j�֘A�̋��H��E�l���o�ď��l�̌��ɏW�߂���Ƃ����A���ƃ��[�g���o���オ���Ă�������Ȃ̂ł��B�����Đ퍑����ɂȂ�ƁA���������������͂܂��܂�����ɂȂ�A���{���̒����l�܂Ō���āA���{���͎Y�Ɖ����Ă����̂ł��B

��������O���́A�����ɓn������k���̐헐���I�����A�`�������c�����������i�낭����/�ʏ̋��t�j�ɑ�\�����A�₩�Ȗk�R�����̎���ł���A���Ƃ����B���A����������炳�ꂽ�l�X�ȕ����ɂ�萶�Y�����オ��A���{���ɂ����Ă͓���������������炳�ꂽ�ƍl������A�����l�œ��ގ�������i�ӂ݂ӂ����j�ɂ��A�S�̑�ʐ��Y���\�ƂȂ�A���Ɖ����i��œ��{���̐���H���ɑ傫�ȕω���������悤�ɂȂ鎞��Ȃ̂ł��i���{���̍ޗ��Q�Ɓj�B

�܂��A����������ʐ��Y�̂��߂̊ȑf�����ꂽ����H�����p���ꂽ���ʁA����������犙�q����ɂ����Ă̌Ó��̍쓁�Z�p�̓`���͓r�₦�Ă��܂��A���{���̐���Z�p�͒ቺ���A��������ɂ͌��o�������H�͌���܂���B���������B�`���嗬�s������k�������Ƃ͈Ⴂ�A���̎�������O�`���傢�ɔɐ����܂����B

��k���̑��������ւ���������ɂ́A���m�̋C���ɂ��ω�������Ă��܂��B���q����́u�䉶�ƕ���v�Ƃ�����]�W�͔���A���m�͗b�������Ă����܂����B�܂��ނ�b���̕�V�͓y�n�ł͂Ȃ��ĂƂȂ�A���q���m�̈ꏊ�����i�������傯��߂��j�Ƃ����A�y�n����邽�߂ɖ��������Đ키�Ƃ������ӎ������ꂳ���܂����B

�܂��A���}�⑫�y�Ƃ������҂܂ł������m�����Ă���������ł��B���}�Ƃ́A���{�ɑ��ĕs���������A���R�I�ȑԓx���Ƃ�ҒB�̑��̂ŁA�K���������}�����҂Ƃ�����ł͂Ȃ��A���{�ɂƂ��ēs���������ҒB���A���{���������Ă̂ł��B

����܂ŏ㋉���m�����p���Ă�����Z�͂قƂ�ǂ݂�ꂸ�A�㋉���m�����y�B�����p���Ă���������������t���Ē��p����悤�ɂȂ�A�����ɑ������œ��i���������ȁj�����B���Ă����܂��B�������������w�̎҂��g�p���Ă���������w�̎҂܂ł��g���悤�ɂȂ�A�₪�ĉ��w�̎҂���w�ɂ܂ł���ԁA�����鉺����i���������傤�j�̎���ƂȂ�̂ł��B

�������������m�̋C���̕ω���A�퓬�̎�̂��R�n��������ւƈڍs����̂ɔ����A���{���ɂ��傫�ȕω���������悤�ɂȂ�܂��B�܂��������̎��v������A�œ��̎��v�������Ă����܂����B�܂葾���̎��ォ��œ��̎���ւƈڍs���čs������ƂȂ�܂����B

�����́A�n�ɏ�邱�Ƃ��o���镐�m���Ηp�i�͂��悤/�g�ɕt����j������̂ŁA�n�ɏ������ԂŐ키����O��Ƃ��č���Ă��܂��B�]���āA�n���������A�����������ƂȂ�A�n�����ɂ��āA������Ԃ牺����悤�ɂ��Đg�ɕt���܂��B����������Γˁi�����Â��j����Ɍ����A�n�̂��K�ɓ��������肹���A�n��������������ł��B

����A�œ��͓k���ő������Đ키���w�̎҂��A�n����ɂ��č��R�ɒ��ڍ������̂ŁA�f���������đł���̂ɓK�����A�����A�n�����Z������Ă��܂��B�퓬�̎�̂����y�ȂǂɈڍs����ɏ]���A���v�͑�������œ��ւƈڍs���Ă������̂ł��B

�×����{�̕��m�̎�v������|�ł���A�n��ł̋|�ː킪�嗬�ł����B�����Ėh��ł���b�h����̍U������g�����悤�H�v����A��������ɂ���Z������܂����B����͔n�ɏ�邱�Ƃ�O��Ƃ����b�h�ł����B�������A���q����ɂȂ�ƌ�Ɛl���m�̑������������A�s�X�킪�嗬�ƂȂ�ɂ�A�o���P�[�h�Ȃǂ��݂����Ĕn�ł̈ړ��͍���ƂȂ�A�|�͕����̕���ƂȂ�܂����i���q�����̑����p�̓����Q�Ɓj�B�����Ȃ�ƁA�b�h���k���œ����₷���������嗬�ƂȂ�A�㋉���m�����ۂ𒅗p����悤�ɂȂ�܂����B

�������A���q����������o�ɂ�A��Ɛl�B�͎���ɕn�����Ȃ��Ă����܂����B���̗��R�̂ЂƂ͊��q�����̖��ɋN���������i�E�O���̖��A�����錳���i�����j�ł��B���E����A���R�̓�x�ɂ킽��N�U��H���~�߂����q���{�ł������A�O�x�ڂ̐N�U�ɔ������h�q�̐��ێ��́A��Ɛl�B�ɂ͑傫�ȕ��S�ƂȂ�܂����B�܂������ЂƂ́A�����̑��������q���܂߂����������ł��������߁A�������J��Ԃ����ɘA��A��������y�n�������Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B

����ɉ����A�ݕ��o�ς��_���ɂ܂ŕ��y���A���m���ݕ��邽�߂ɂ͏����ȓy�n��蔄�肹������A�܂��܂��n�����Ȃ��Ă������̂ł��i���q���㒆���E����̖`���Q�Ɓj�B�����Ȃ�ƁA�������|�̒b�B�ǂ���ł͂���܂���B�×����m�̎�v����Ƃ���Ă����|�ł������A�n�ɏ���Ė���˂�ɂ́A���Ȃǎ��H�I�ȌP�����K�v�ł����A�H�ׂ�̂ɂ������Ɛl�B�ɂƂ��āA����ȗ]�T�͂���܂���ł����B

�����ē�k������ɂȂ�ƁA�n��̕��m�B�͋|���˂�ۂ͔n����~��Ď˂�悤�ɂȂ�A�n��ł͑��������Ӗ_�i���Ȃ����ڂ��j�A�T��_�i�낤���ڂ��j�Ƃ������A�ŕ��i�������́j�Ő키�悤�ɂȂ�܂����i��k������̑����p�̓����Q�Ɓj�B����́A�������ċ|�̒b�B�ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ�����Ɛl�B���A�n��Ŗ���˂�Ƃ��������x�ȋ|�˂�Y��Ă��܂��A���͂�n��Ŗ���˂�Z�p���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B

��k�������ɂ́A�G���Њd����悤�Ȓ����̑呾�������s���܂����A�������Ĕn��̕��m���M�ł͎��Ă��A�]�҂Ɏ������Ă����A�K�v�Ȏ��ɏ]�҂Ɏ��������܂ܔ��������܂����B�������A�]�҂�����Ă��܂�����A���S�����肷��ƑS�����ɗ������A�㓁�⑄�Ƃ����������̕��킪�o�ꂵ�����Ƃ�����A�呾���̗��s�͈ꎞ�I�Ȃ��̂ƂȂ�܂����B

�������āA��k������̐퓬�ł́A�R�n�̎�l����鐔�l�̑��y�Ȃǂ��A�㓁�⑄�������ĕt���]���悤�ɂȂ�܂����B�����ċR�n�̕��m���m���ŕ��Ő킢�܂����B�b�h�͖�⑾������g�����悤����Ă��邽�߁A�����ȂǂŎa����Ă��v�����͗^�����Ȃ����߁A�����������ŕ��ōb�h�̏ォ��v����ł��@���ė��n�����A���n�����҂��]�ҒB�������㓁�ȂǂōU�������̂ł��B

���̂悤�ɁA���オ�i�ނɘA��퓬�̎�͕̂����ƂȂ�A�����̎�v����͑���㓁�A���邢�͋|�ƂȂ�܂����B�����Ȃ�ƍb�h�͎��R�Ɠ����₷����������������̂ƂȂ�A����㓁�Ƃ�������v����Ƃ͕ʂɁA�œ��i���������ȁj�����R�ɒ��ڍ������̂ł��B

�����������ɂ́A�����������l�Ȃǂ���ڂɖ����Ȃ��قǂ��œ��i���������ȁj���g�p���Ă���A�G���Ȃǂɂ��`����Ă��܂��i�����������E������̑œ��Q�Ɓj�B�œ��Ƃ́A���Ȃǂ̂悤�Ɏh�����ł͂Ȃ��A�ł���Ƃ������Ƃ��炱�̂悤�ȌĂі�������܂����A���Ɋ��q����̕����ɂ��u�œ��v�Ƃ������t���g���Ă��܂��B�×��A�R���E�x�@����Ɏd���鉺����l��A�������Đ퓬�ɎQ�����鑫�y�Ȃǂ́A�g�y�ɓ�����悤�ɂ����������Z������тɒ��ڍ����Ă����̂ł��B

����A�×��R���̎�v����͋|�ł������̂ɁA���オ�o�ɘA���ŕ��ւƕω����܂����B�����ċ|���˂�ۂɂ͉��n���čs���悤�ɂȂ�܂������A�n�ɏ�邱�Ƃ��o����g���̕��m�́A���オ�����Ă���͂葾������i�͂��j�܂����B�܂��A�����̓Y���Ƃ��đттĂ��������́A���オ�i�ނɂꐡ�@�������Ȃ�A��k���������ɂ͓�ڂ��z���镨�܂Ō���܂����i��k��������u�ÎO�Y�����Q�Ɓj�B

��Z�⓷�ۂȂǍb�h�𒅗p����ۂ́A�����⑾���͍Ō�ɐg�ɕt���܂��i�b�h�̒��p�菇�Q�Ɓj�B�킢�̍��Ԃɋx������ꍇ�͓���E���܂����A����ɂ͂܂������⑾�����O���Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ȃ�Ɗۍ��ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA�������Ăётт邱�ƂɂȂ�܂��B������Ηp�i�͂��悤�j����ɂ́A�Ώ��i�͂����j�Ƃ����R�����ɉč�����艺���Ȃ���Ȃ炸�A��Ԃ��������ɋx�e����̂ɂ͎ז��ɂȂ�܂��B�������A�����͍��R�ɍ��������Ȃ̂ŊȒP�Ȃ̂ł����A�Z���̂ł����ƌ������ɕs���ł��B

�����ō����̐��@��������o��ɏ]���ĉ��тĂ������̂ł��B��k������͑����̎���ł��̂ŁA�������l�ɍ��������@�����т��̂ł��B�n�ɏ�邱�Ƃ��o����㋉���m�́A�����̓Y�����Ƃ��Ă���������ڂقǂ����鍘����тт��̂ł��B����Ȃ�A�x�e���ɓ���E���ہA�������O���Ă��A����������ттĂ��������Ƃ������ɂ��킦�܂��B

��������Ɏ���Đ키�����o���܂����A��̍s���ꂪ����܂���B�����͘Ώ��ō�����艺������̂ł��̂ŁA��ɂ͑����������t���Ă��āi�����̝n�Q�Ɓj�A����炪�ז��ŏ�ڑтɂ͍����܂���B�����Ȃ�Ə������Ɏ������܂ܐ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����������ɂ͂����Ȃ�����ł��B����ł͏\���ɐ킦�܂���B���������ł���A��ڑтɍ����܂��̂ł����������S�z�͂���܂���B

�������Ď�������Ɏ嗬�ƂȂ邢���铁�́A�㋉���m�������Ƌ��ɑттĂ��������̐��@���L�тĔ��W�������A���w���m���ттĂ����œ������W�������Ƃ����A�Q�ʂ肪����ƍl�����Ă��܂��i���{���̋敪�Q�Ɓj�B

�����ɓn����k���̑������I���A�G���Њd����悤�ȑ呾���̕K�v���͂Ȃ��Ȃ�A���H�B�͓�ڎl���O��́A������������q�����̗D���ȑ����p����{�Ƃ��č쓁���܂����B��������������⊙�q�����̑����p�ƁA��������̑����p�̈Ⴄ�_�������ɂ���܂��B��������⊙�q�����̑����͂����Ȃ��͂���œ|���悤�ɔ���i������j�A���q�����ȍ~����̒��S�͏�ւƏオ���Ă����܂����A��������̑����Ⓛ���攽���ƂȂ��Ă���̂������ł��B�܂蔽��̒��S�����g�̒�������ɂ���̂ł��B

��������O���ł����߂̍��́A�܂��œ����������̎��v�̕��������A��������O�����I���ɋ߂�������œ��̎��v�������Ȃ�A�������������Z���A�����̖ʉe���c�����œ��������悤�ɂȂ�܂����B�����Ď�������O�����I���ɋ߂Â����ɂ́A�����̍쓁�͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ�A���悢��œ��̎���ƂȂ��Ă����܂��B

��k������ɂ́A�����E�厡�^�i��k������̑����p�̓����Q�Ɓj�ƌĂ��A���肪�t�����������������ђZ��������܂������A��������ɂȂ���M�����̐攽�肪�t�����e���������悤�ɂȂ�܂��B�܂����i���O�b��i��������O���̔��O�`�b��j�ɂ́A��k������̉����E�厡�^�̐����ђZ���Ɏ����A��ڈꐡ���炢�̕�����ł�����͂�攽��̕t�����e�������������A�\���ɐ_���̑����A�̍��A�������A�ƌؓˌ��A�����i�����Q�Ɓj�Ȃǂ����̎�����L�̂����ł��B

��i�Ёj������ꍇ�́A�������s�i�Ȃ����j�܂ő~���������ɁA��i�܂��j�̏�Ŋێ~�߁A���邢�͊p�~�߂ɂȂ��Ă��܂��B

�ǎ��̍|����ʂɐ��Y�o����悤�ɂȂ������߁A�n���͂悭�l�n���ƂȂ�܂����A��k������̂悤�ȕω��ɕx���̂ł͂Ȃ��Ȃ�A�P���Ȓn���ƂȂ�A�n���ɂقƂ�������������Ȃ��̂����̎���̓����ł��B

������ޗ����H���̕ω��ɂ����̂ƍl�����Ă��܂��B�Ó����̍ޗ���쓁�@�́A�Ȋw�����B�������݂ł��͂�����Ƃ͕������Ă��܂���i���{���̍ޗ��A���{���̓����Q�Ɓj�B�������A�����炭�������ɂ���Y�N�����@�ɂ���L�S�i����Ăj�����o���A����ꂽ�L�S��E�Y���Đn���ɓK�����Y�f�ʂɂ��A������ޗ��ɂ��ē��{��������Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B

�L�S�ɂ͕s�����������܂܂�A�E�Y��������Y�f�ʂ��s�ψ�ł��������߁A�������Ă��̂悤�ȕω��̂���n�n�����܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B�������A��������ɂ��������̘F�͑�^�����A�������u�ł�����i�ӂ����j���A�����l�œ��ގ��̓��䂪���Ƃ̖f�Ղɂ���Ă����炳��A��ʂ̓S��������悤�ɂȂ�܂����B

�����āA��ʂ̓��{�����A�o�����悤�ɂȂ������Ƃɂ��A���Y���Y�Ɖ����ĕ��Ɖ����Ă����܂����B�����Đ��S�̋Z�p�����サ�A1500�N�㏉�ߍ��ɂ͒����|�i�͂��ˁj���Y�ݏo�����Ƃ��o�����ˉ����@�i���炨���ق��j�ɂ��A�o�H�|�i�����͂͂��ˁj����|�i�������͂��ˁj�Ȃǂ́A�ǎ��ȍ|�����Y�����悤�ɂȂ�܂����B����Ȃ��Ƃɐ��S�̋Z�p�����サ�����Ƃɂ��A�S�̒Y�f�ʂ��ψꉻ����A�s���������Ȃ��ǎ��ȍ|�����Y�o����悤�ɂȂ������߂ɁA�Ö����Ɍ�����n�n�̕ω��������Ȃ��Ȃ����̂ł��B

�Ȃ��A��������ȑO�̑�����Z�����ړB���́A�S�i�����ˁj�ŕ\������R�c�R�c�Ƌ��Ă��܂����̂ŁA�\�Ɨ��̌��̓����̌��a�͑傫�������͋����Ȃ��Ă���̂������ł����A��������ȍ~�̓��N���ŋ��Ă��܂��̂ł܂�ۂ̌����Ă��閡�C�Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂����A����������̂P�ł��B�܂�A�@�B�ŋ��悤�Ȃ܂�ۂ̖ړB���͎�������ȍ~�ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�O���g���i���傤�悵�̂�j�́A����͊��q��������k�����ɂ����č쓁�����Ƃ���A�d�v�������̑������������Ă��܂��B��������������쓁�̂قƂ�ǂ́A���i�i�P�R�X�S�N-�P�S�Q�V�N�j�ȍ~�̕��ł��B�O���Ɩ����Ȃ�����A���̍앗�͂��͂��R��`���`�ł͂Ȃ��A�攽��̎p�ɂ��܂����i�ɂ��j���t���Ȃ����n�i�����́j��A���O�`�̂悤�����̊J�������n���Ă��A�悫����̎R��`�̖ʉe�͂���܂���B

| ��O�̑��� |

|

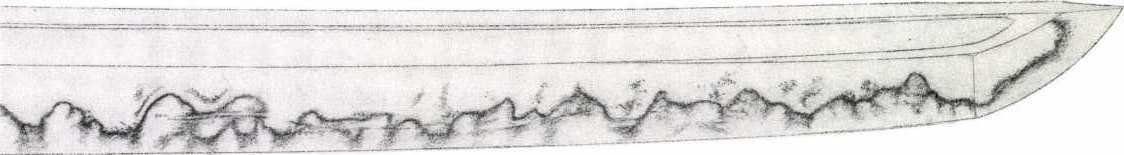

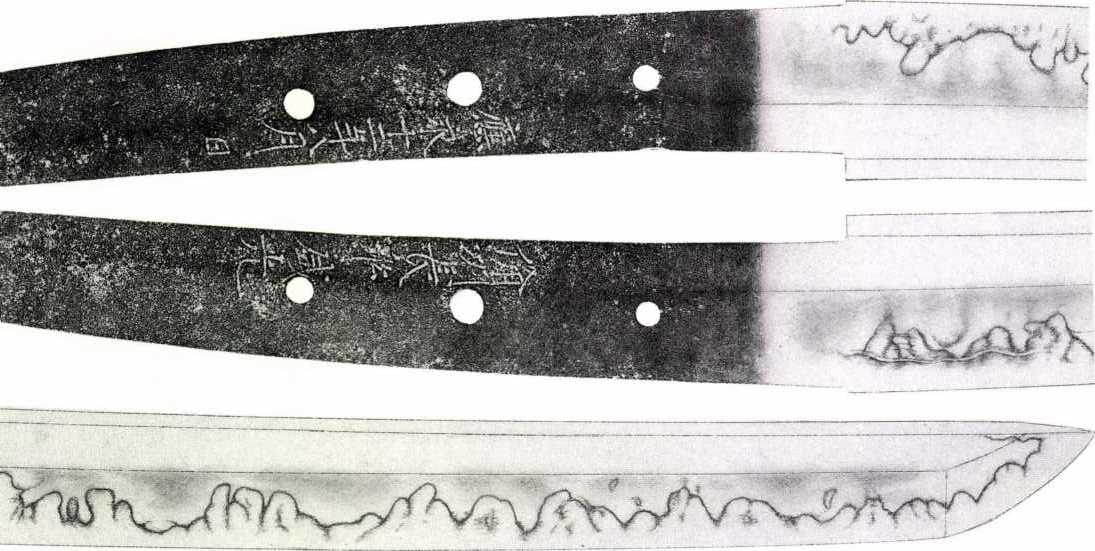

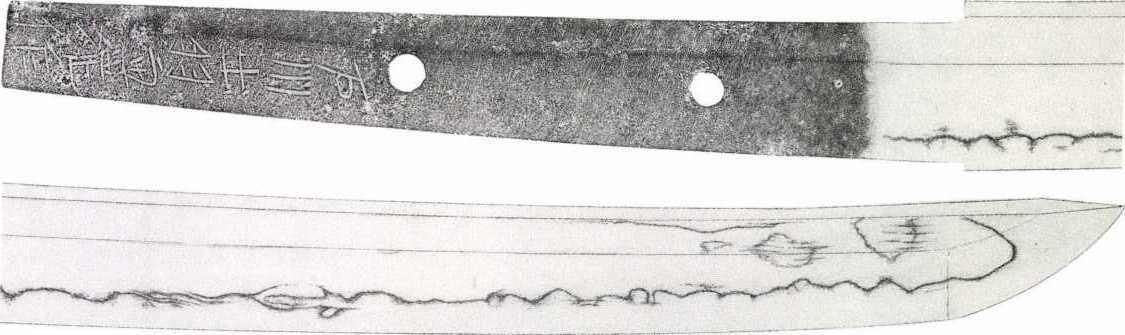

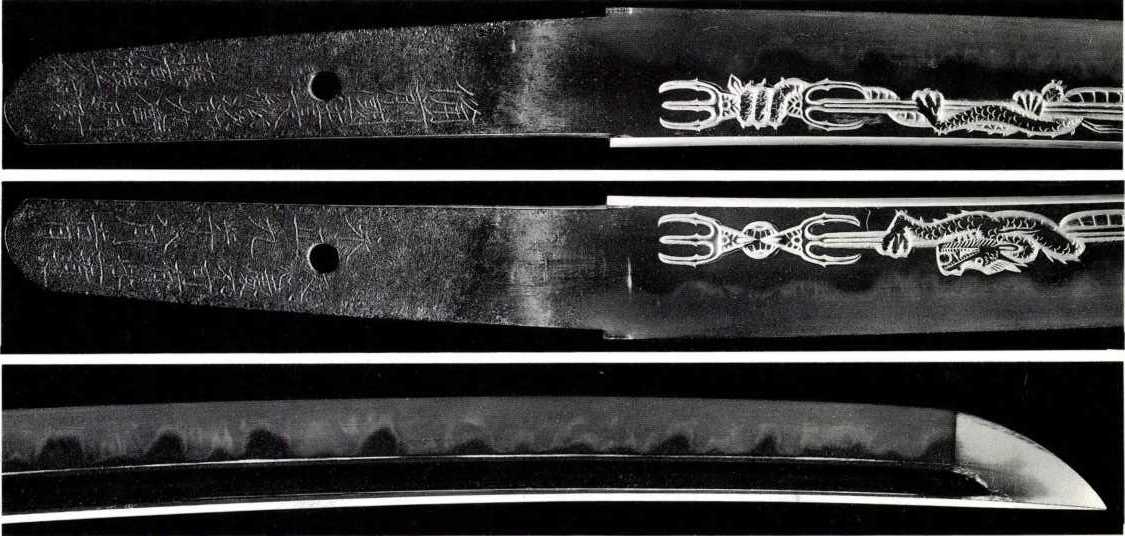

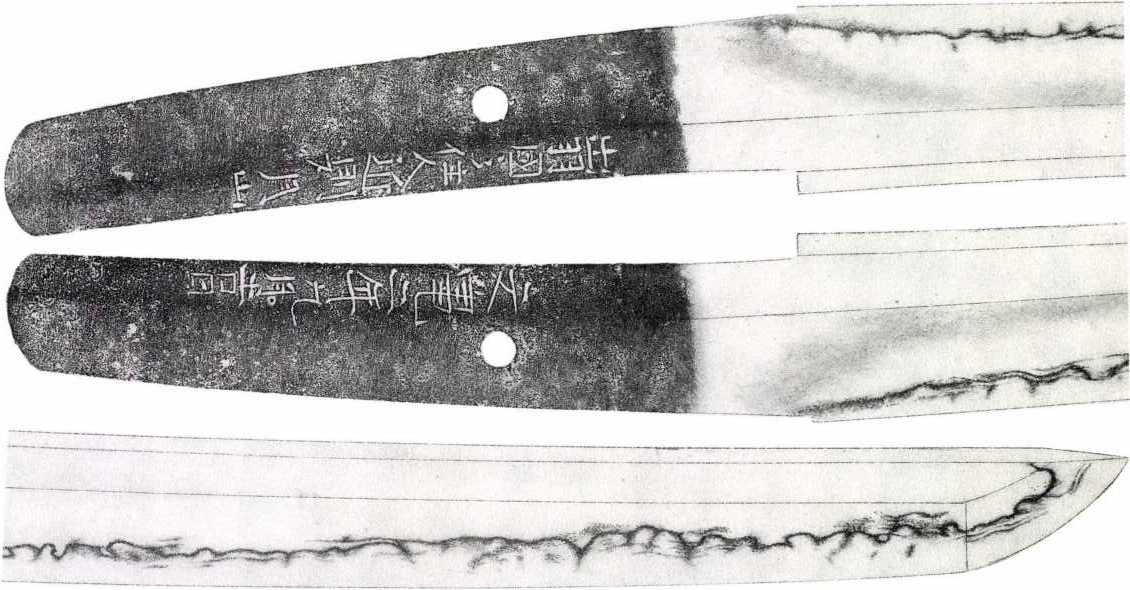

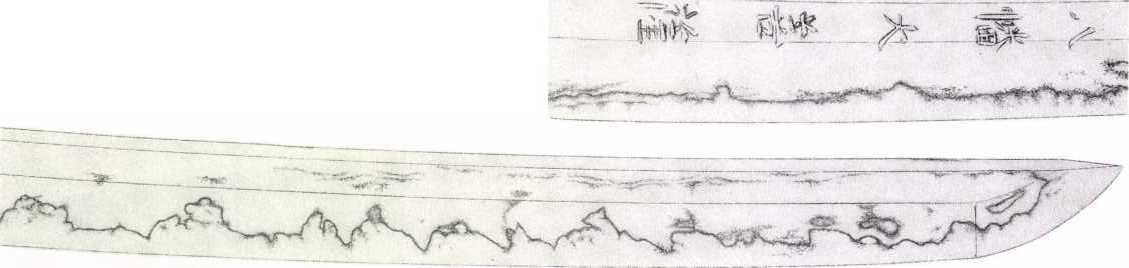

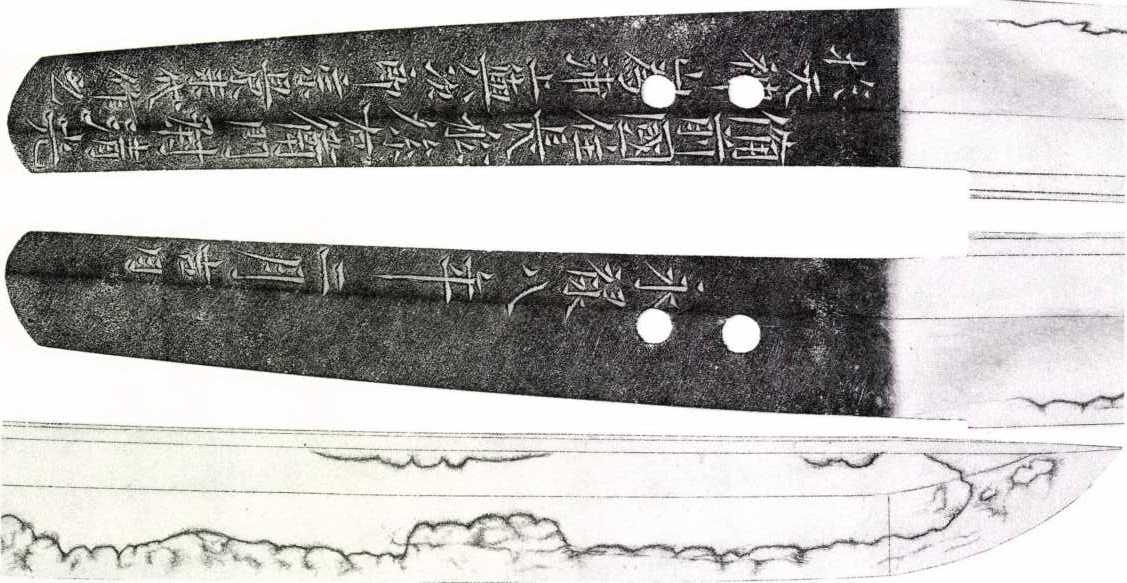

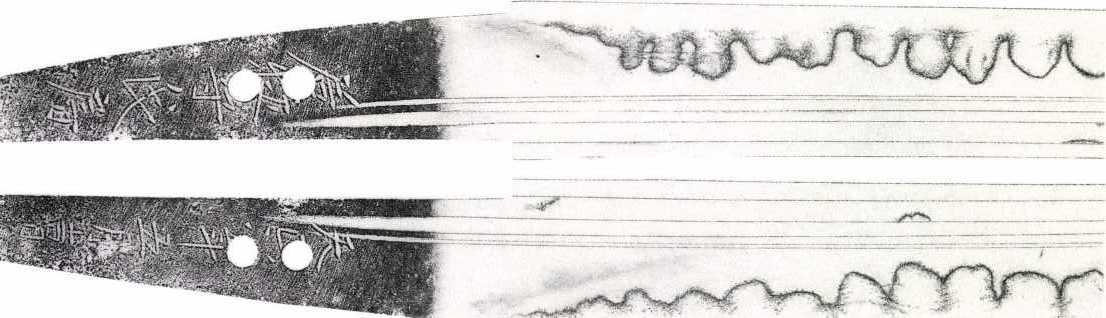

��̎ʐ^�́A�z�O���̎�O�i����Ђ�j�̑����ŁA�n����ړO���l�Ёi67.7�Z���`�j�A����Z����Ёi2.1�Z���`�j�ł��B

�M�����A�g���L���d�������A�M���͋����A�M�������荞�݂ɂȂ��Ă��܂��B����͒��Ԕ���ł����攽�肪���A�ؐ�͏��ؐ�ɂȂ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂ��悭�l���n���i���ɂ��j�t���A�k�����L�̍����n�S�ɂȂ��Ă��܂��B�n���݂̖͌ڗ���ɒ��q������A�₩�Ȑn���ɂȂ��Ă��܂��B

��O�́A���߁i����Â�j�����̎q�A����ɂ͍������l�Ƃ������铁�H�ŁA�����͉z�O���i��������炢�j�ƌĂꂽ�A�R�鍑�����n�b��ł��B

| �i���̑��� |

|

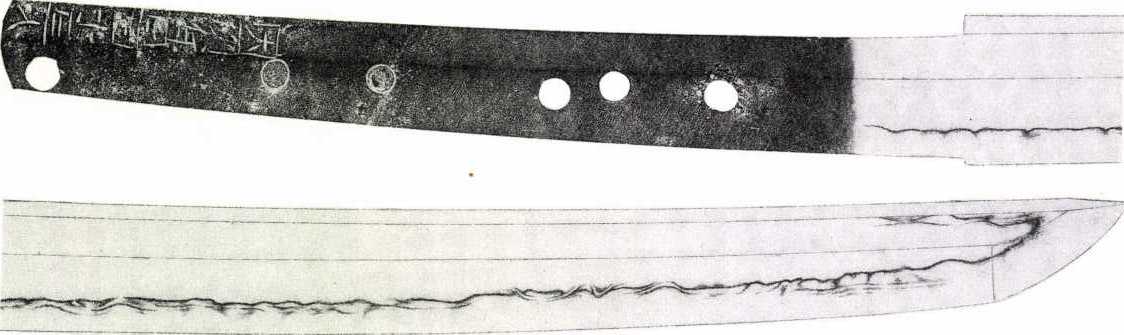

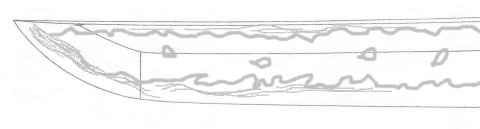

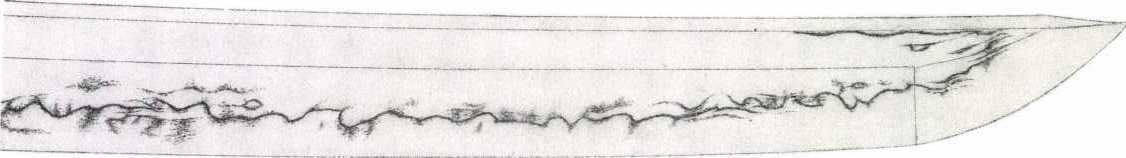

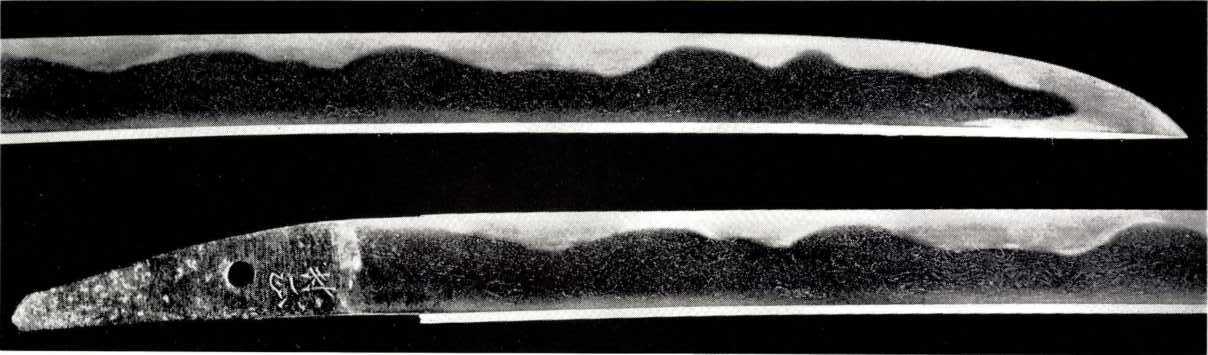

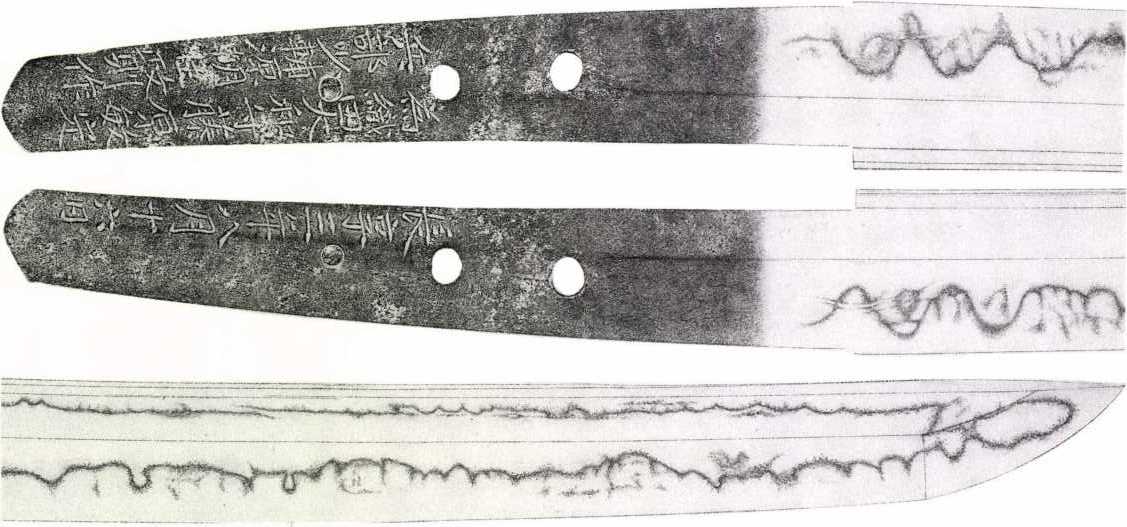

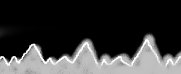

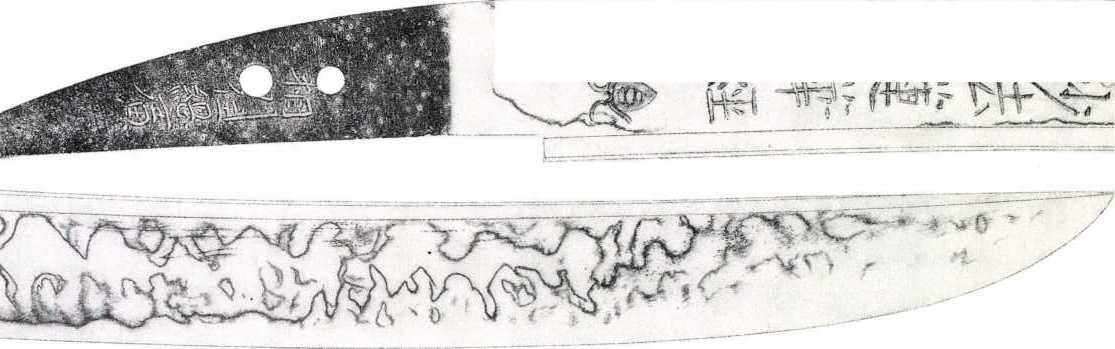

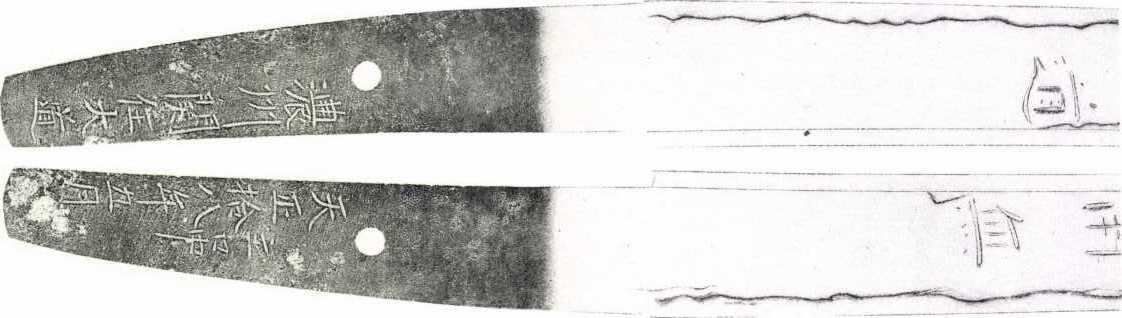

��̎ʐ^�́A�������i���Ȃ̂��Ɂj�̌i���i�����Ȃ��j�̑����ŁA�n����ړl���i68�Z���`�j�A���莵���i2.1�Z���`�j�ł��B

�M�����A�����A�ڂɖ���������n���ɒ����n���Ă��A�ؐ�͏��ؐ�A����͒��Ԕ��荂�������p�ł��B

�i���͎R�鍑�����c���n�b��ŁA���ɂȂ��Ĉ������ɈڏZ���Ă��܂��B

����~�i�����Ă����j�Ƃ́A���i�ȍ~����a��~��h�̑��̂ł����A���̎���̎R��`���l�A���ڔ��i�܂��߂͂��j������̒n�������{�ʁi�ɂ��قj�̒����n���Ă��Ƃ������`����������܂���B

| ���i���O�̍앗 |

|

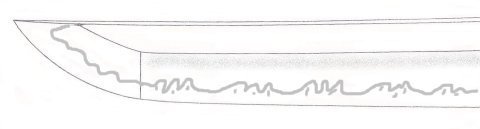

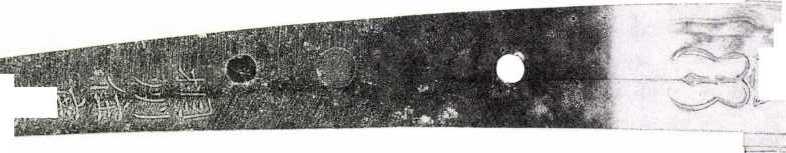

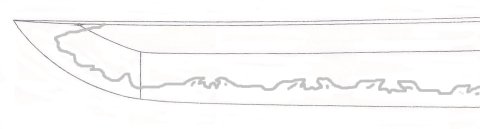

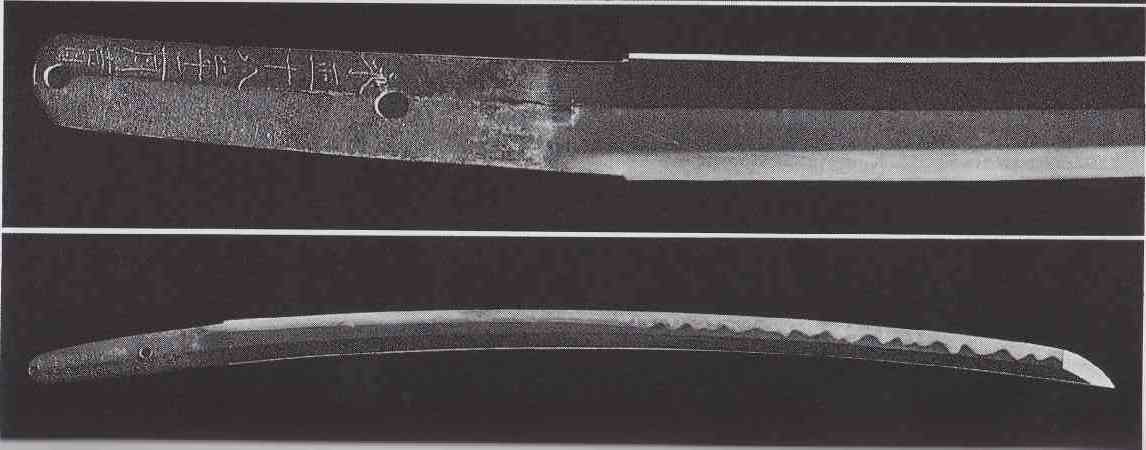

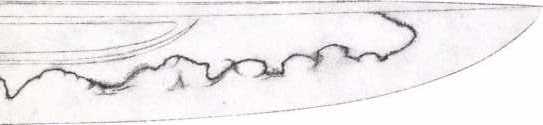

���i���O�i���������т���j�Ƃ́A��������O���̉��i�N�ԁi�P�R�X�S�N-�P�S�Q�V�N�j���̒��D�b��̑��̂ŁA���O���D���Ō�ɉԊJ��������ł��B

| ���i���O�̒��n | ���i���O�̐n���Ɩ_�f�� |

|

|

���̓����́A�攽��̎p�����{�ʁi�ɂ����قj�������J��������n�ɒ��q��������n�����Ă��A����n�ł����Ă��f���͖_�f��ƂȂ�܂��B���O�`�ł͐n���ɉ����ĉf����ω����܂����A���̍��ɂ͗���n���Ă��Ă��f��͖_�f��ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���O�`�ɂ͂قƂ�nj����Ȃ��������n�i�����́j���Ă����悤�ɂȂ�A���q�i�ڂ����j�͗��ꍞ��Ő悪��育����ƂȂ�܂��B

�����āA�s�͑����Z���Ȃ��Ă��܂��B����́A�Ў�ł��A�܂�Ў�i�E��j�����œ��������Ĉ����̂ɓK�������@�Ɏd���Ă��Ă��܂��B

| �����̑��� |

|

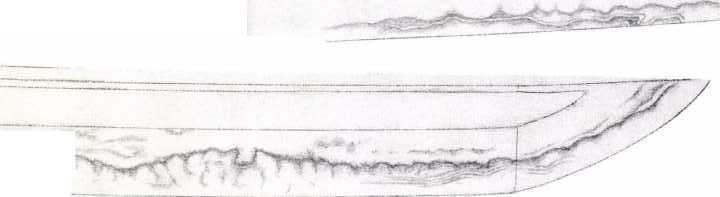

| �����̑����i�d�v�������j |

|

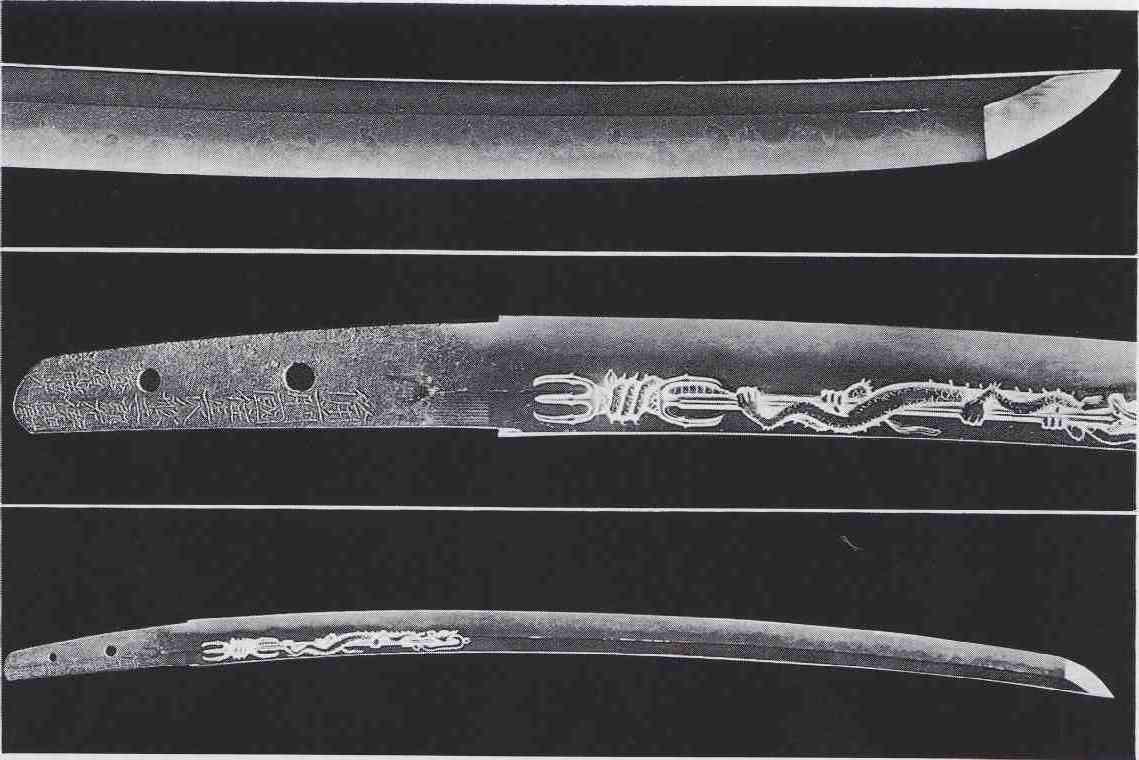

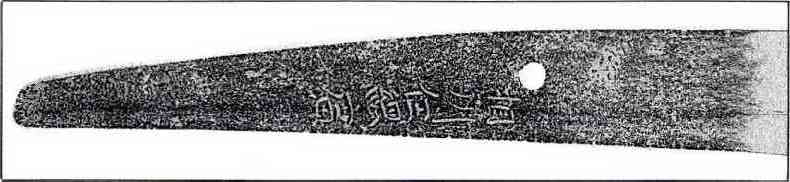

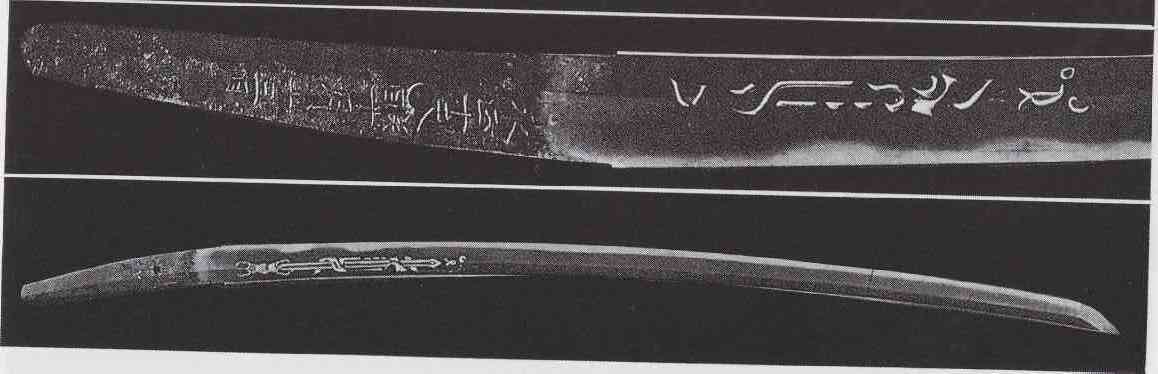

���i���O�ōł��L���Ȃ̂́A�����i����݂j���N���i�₷�݂j�ł��B�����͓�k�����㖖�̎t���i����݂j�̎q�ŁA�t�������`���O�����̑��ɓ�����܂��B

��̏�i�̑����́A�Ε\�i�͂������āj�ɔ��B���D�����A�Η��ɉ��i�\��N�������Ɛ�ꂽ�A�����̏�����ŁA�n����ڎO��������Ёi71.85�Z���`�j�A���蔪���ܗ�(2.58�Z���`�j�̑����ł��B

�M�����A�����͒Ⴍ�A�d�������������荞���ƂȂ�A�����������A�킸���ɐ攽�肪�����܂��B

�n���͔ڂɖۖڂ�������A�n���݂̖͌ڒ��q����ŁA����f���������Ă��܂��B

�����͏C�����i�����̂����j�Ƃ����A��̖��i����傤�߂��j��^�����Ă��܂��B�C�����Ƃ́A���ߎ���i���傤�������j�ɓ����Ȃǂ̑��c��C����S�������C���E�i����肵���j�������ł��B

�ƌ����Ă��A��������l�Ƃ��Ė��߂Ă�����ł͂���܂���B��̖��͓���̓��b��ɗ^����ꂽ�A���̃X�e�[�^�X�ł��B

��̉��i�̑����́A���|�Ƃɓ`�����������̑����ŁA�d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�n����ڌܐ��ꕪ�i76.05�Z���`�j�A����ꐡ��Ёi3.3�Z���`�j�ł��B

�M�����A�����A�g�����L�����ؐ��ŁA����͂��攽��ƂȂ�A���q����̑����p�Ɏ��Ă��܂����A�攽��ƂȂ��Ă���̂���������̎p�̓����ł��B

�n���͔ڂ���◬��A�_�f���������Ă��܂��B�n���݂̖͌ڂɒ��q����n������A���E�t��������ɓ�����������������A�����i�ɂ��������j���܂����o���ɂȂ��Ă��܂��B

�X�q�͗��ꍞ��Ő�͐��A���i���O�̓����������Ă��܂��B�܂��A�\���ɒ���ꂽ�_�����A��i�܂��j��Ŋۗ��߂ƂȂ�A��������̎���̓����ł��B

�Ε\�i�͂������āj�Ɂu���B���D�����v�A�Η��Ɂu���i���O�N�\���v�Ɛ��Ă��܂��B

���̍��|�Ɠ`���̑����͐����̌���ŁA�n�n�Ƃ��ɔ��Q�̏o���f���������A���i���O�̑�\��ł�����܂��B

| �����̓� |

|

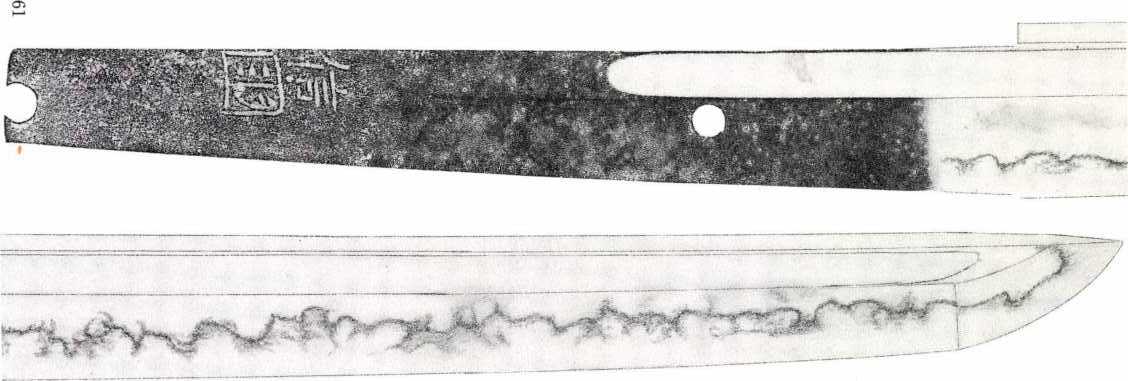

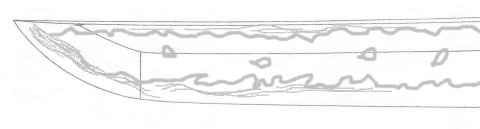

| ���ԏ��X�@���{���S�W��� |

��̎ʐ^�́A�ܘY���q��ё����i���낤��������̂��傤�@�̂�݂j�̓��ł��B���q����̓�㒷���̖�l�i�q�Ƃ��j�ɑ���������A������Ñ����Ƃ����n�}���̗p����Ì���������悤�ł����A�ʏ�͉��i���O�̂��̑����𒆋��̑c�Ƃ��A���㑥���Ƃ��܂��B

�n����ړ����i68.8�Z���`�j�A���蔪���i2.4�Z���`�j�ŁA�s�i�Ȃ����j�͋ɒ[�ɒZ���Ȃ��Ă��܂��B����́A�Ў�ł��̑œ��̓����ł��B���̓��̖��́A�\�Ɂu���B���D�����v�A���Ɂu�����ܔN�������v�Ƃ���A1465�N�̍�ł��B

�n���͏��ڂ��悭�l�݁A�_�f���������ɗ����Ă��܂��B�n�������o���i�ɂ����ł��j�����̊J�����݂̖ڗ��ꂪ�₩�ŁA�Ă����������i�������j������A�����i�ɂ��������j�����܂��Ă��܂����A�n���ɂ͂قƂ�������͂���܂���B

���̎���̑����ɂ͖��i�������ƌ����܂����A���̓������̂����̈�U�ł��B

| �L���̍앗 |

|

| �L���̘e�� |

|

��̎ʐ^�́A���͍��̍L���i�Ђ�܂��j�̘e���ŁA�n����ڔ����㕪�i57.3�Z���`�j�A����l���O�Ёi1.3�Z���`�j�A�M�����A�O���ŁA�g���͋��߂��d���͔����A����͐�߂��������ƂȂ�A�����̖ʉe���c�����Ў�ł����œ��ł��B���@�͘e���ł����A���Ƃ��Ƃ͕Ў�ł��̑œ��Ƃ��č��ꂽ���ŁA������グ�����s�i�Ȃ����j�����Ă���܂��B

�n�S�͂悭�b�����A�n���݂̖͌ڗ���ɒ��q������œ��Ă�������A�F�āi�Ђ���j�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�F�ĂƂ́A���̂��Ƃ��A�n�ȊO�̕��n���M�n�Ȃǂɂ��Ă��������Ă����Ԃ̂��̂������܂��B

| �F�� |

|

��������O�����܂ł́A���낤�������B�`�̑̍ق͕ۂ���Ă��܂����A����Ɣڔ��ɖۖڂ�����������A�ڂ�����Ė�����������A�������i�ɂ��j�����Ȃ��Ȃ�A�F�ĕ��ɂ͂Ȃ��Ă��Ă��A��яĂ������ɐn�قƂ�Ǖ����Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

���Ƃ��ƁA���B�`�̓U�b�N�������ɒb�����n�S���A�������Ă���������Ƃ����r���{���i����ɂ��قj�̓`�@�ł����A�����ɔM����ꂽ�n�S���}�₵�ďĂ�������s�����߁A�n������������A���q�����ꂽ��Ƃ��������Ƃ��N����₷���A���̋Z�p���X�`���Ă����Ƃ������Ƃ��A�܉ӓ`���ōł�����`�@�ł��B�]���āA��������ȍ~�A���̋Z�p�͂ǂ�ǂ�ቺ���Ă����܂��B

�L���͑��B�`���n���p�����H�ŁA��̘e���ɂ́u�O�N���v�i1451�N�j�̔N�I�����Ă���A���̍L��������L���ŁA�l��L���͌�ɏ��c���ֈڏZ���A���c�����E�k�����j����u�j�v�̈ꎞ������A�j�L�Ɖ������A��������܂ŘA�ȂƑ�X�b���������Ȃ��Ă��܂��B

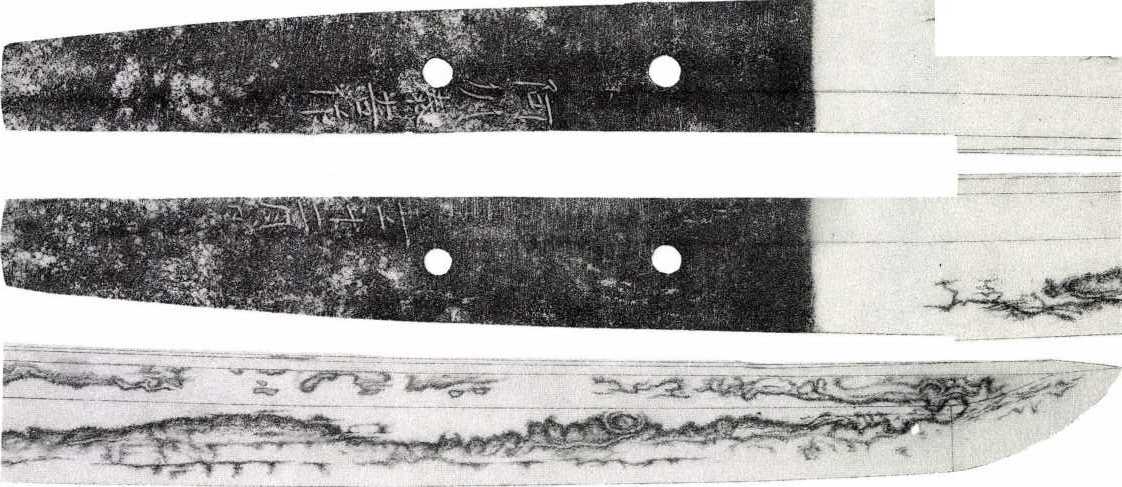

| �M���̑����i�d�v�������j |

|

��̑����́A�n����ڎO���Z���O�Ёi76�Z���`�j�A����O���i0.93�Z���`�j�A�M�����������Ⴍ�A�g���͍L������A�ؐ�͒��ؐ�ɂȂ��Ă��܂��B�����Ƃ��Ă͋ɒ[�ɐ���ł����A��������̑����͔���̐̂������ł��B

�n���͔ڂ��悭�l�ݒn�����Ĕ������A�n���������̒��܂����݂̖ڗ���ŏ������A��n�i��͂��j��������A������������܂��B

��n�Ƃ́A�p�������݂̖ڂ�������҂Ɋ��ꂽ���̂ł��B�|�̖�̂��K�ɂ́A���i��j�ɂ����邽�߂̐荞�݂�����܂����A������ƌ����A���̓�ҏ�̌`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��炱���Ă�܂��B�����ĉ��i�M���͂��̖�n�������邱�Ƃ������ł��B

���i�M���Ƃ́A�����v�M�̎q�Ƃ�������A��k�����������M���̌���ŁA��������O�������̉��i���Ɋ����M���Ɩ��������H�̑��̂ł��B����M���͎R�鍑�ɏZ���Ȃ�������B�`��b���A��@��l�ƌ���ꂽ�����ł��B���i�M���ƌĂ�铁���ɂ́A�O��M���i�Y����/���傤�Ԃ̂��傤�j�A���q��ѐM���i��������̂��傤/�O��̎q�j�A������M���i�����Ԃ̂��傤�̂Ԃ���/�O��̎q�j������A��̑����̍�҂ł���M���͎�����M���ł��B

�Ȃ��A�Y����A���q��сA������Ƃ����̂́A���ߎ������Y�����A���q��{�A�������Ƃ��������̖�E���ŁA�u��i���傤�j�v�A�u�сi���傤�j�v���l�����i���Ƃ�����j�ƌĂ��㋉��l�̏ォ��O�Ԗڂ̒n�ʂł��B�������A���b�肪�����߂�����͂��͂Ȃ��A��������̖��i����傤�߂��j�Ƃ����āA�����̖�l�ɕC�G����Ƃ����n�ʂ��A���삪���b��̗D����Ƃ��ė^�������̂ŁA���̃X�e�[�^�X�ł����B

| ���j�̑��� |

|

��̎ʐ^�́A�Ό����i����݂̂��Ɂj�̌��j�i���˂ȁj�̑����ŁA�n����ڎl����Ёi73.4�Z���`�j�A���莵���Z�Ёi2.3�Z���`�j�ł��B

�M�����A�������g�����L���d�������A�M����������A�킸���ɐ攽�育����ƂȂ��������p�ł��B�n���͔ڂɖۖڂ܂���Ŕ������A������ł��܂��B�n���͏������悭�����݂̖ڗ���ŁA���n��������A���������Ă��܂��B

���j�́A��k��������ΏB���j�n�̒b��ł��B���j�͈���ɂ����@�\�N�̈�l�Ƃ������܂����A���j�̍앗�͑��B�`���`�Ƃ͈قȂ��Ă���A���݂ł͋^�⎋����Ă��܂��B

| �P�茓�g�̍앗 | �P�����q |

|

|

�P�茓�g�i���傤���˂悵�j�́A��a��~�n�̕�g�̎q�ŁA���Z���ֈڏZ���@�؏@�̎��@�ɑ����A�@����P��i�������͑P�ǁj�ƌ����܂����B��a��~�n�ł��̂��M���L���M�n�������ƂȂ�A�n�ɂ����ڂ�������܂��B�����Ēn�̖��ڂ��n�̒����Ɍ���A�����P�蔧�ƌĂ�ł��܂��B�n�������{���̍ג��n�ŁA���X�ɗ��ꂪ�P�Q�߂̂悤�Ɍ����̂������ł��B�܂����q�͑�ۂ��Ԃ����قƂ�ǂȂ��A�^���Ɉꕶ���̂悤�ɂȂ�A�����P�����q�ƌĂ�ł��܂��B

���̌��g�̌n������A�₪�����Z�����A����A���[�A���[�A�����i�V�����̈ɉ������E�O�g��g���E�z���琳�r�̕��j�ȂǁA���Z�֒b��̑�\�b�肪�y�o���܂��B

�q�R�鍑�r���i�M���A�O���g��

�q��a���r����~��g�A��s�A���

�q�ےÍ��r�V�������J���O�㍑�d

�q�x�͍��r���c�`���A���@

�q���͍��r���L�A�L��

�q�������r���

�q�o�H���r���R

�q���Z���r���]�u�Ì��A�P�茓�g�A���d�A�����A�O���팓���A�ޗnj���A���v�A�nj����@�A�������݁A�I������

�q���ꍑ�r�����F�d�A��Ó����M��

�q�I�ɍ��r������h

�q�z�O���r���ߎ�O�A��d�A��Ó����M��

�q�z�����r�i���j�F�����[�A���@

�q�z�㍑�r�R�����M�A���M�A���쒷�g

�q�A�n���r�@�鎛����

�q�������r�������b��i��

�q�o�_���r�_�B�g��g��

�q�Ό����r�O�㒼�j

�q���O���r���i���O�����A�N���A�t���A�g��g��

�q���㍑�r�@�؈���h�A���O�����ƁA�C�[�d���A�ے原

�q�}�O���r�������q��h

�q�L�㍑�r�����c��h

�q�}�㍑�r���

�q�L�O���r�}���M����h�A�}��������h

�q��㍑�r��������h

�q�F�����r���g����h

���m���N�i1467�j-���\�l�N�i1531�j

�������{���㏫�R�`��-�\��㏫�R�`��

���m���N�i1467�N�j�A���m�̗����u�����A����Ȍエ�悻�P�O�O�N�ɂ��y�Ԑ헐�̎���ւƓ˓����܂��B���̉��m�̗��̋N���������������́A�������{���㏫�R�E�����`���ƁA���̍ȁE����x�q�̕v�w�Q���J�ł����B

���㏫�R�`���͎O�㏫�R�`���̑��ɓ�����A�킸���W�ŏ��R�E�ɏA���܂����B����ȗc���q���ɓ��R���R�E�ȂǂƂ܂�͂��͂Ȃ��A�Ǘ́i����ꂢ/���R�Ɏ����n�ʁj�ł��������R�����i�͂�����܁@�������Ɂj�炪�㌩�l�ƂȂ�A�������s���܂����B�������āA���R�ł���Ȃ���A�����͎����̒m��Ȃ��Ƃ���łǂ�ǂ�i�߂���Ƃ�����Ԃ����������܂����B

�����ċ`���Q�O�̎��A����x�q�𐳎��Ƃ��Č}���܂����B����Ƃ́A�������㒆���ɉh���ɂ߂����������̌��ł���A�����k�Ɓi�ق����j�̉ƌn�ł���A�������{�O��A�l��A�Z�㏫�R�i�`���̕��j�̐���������Ƃ���}���Ă���A�܂�����Ƃ͓V�c�ƂƂ��[���W���������ƌn�ł�����܂����B�܂��`���͐����ɂ͊S�������Ȃ��������߁A�����̎哱���������āA�Ǘ̂�L�͎��喼�̊Ԃɂ͂����������₦���A�����ł���x�q�����̗���Ɖƌn���|�ɁA�����Ɋւ��悤�ɂȂ�A���̉e���͂����߂Ă����܂����B

�`���ƕx�q�̊Ԃɂ́A�j�̎q���Y�܂�Ă��܂����������ɖS���Ȃ��Ă��܂��A�����ԐՌp�����o���܂���ł����B�������D�_�s�f�ȋ`���͎������R�����߂��Ȃ��܂܌���������A�����C�ȕx�q�̐K�Ɉ�����邱�Ƃɂ��A�`���͂܂��܂��E����ӂ�A�������J������@��̃��t�H�[����������ƁA�����Ƃ͑S���W�̖����A�l�I��̐��E�ɂ��ڂ�Ă������̂ł��B

����Ȓ��A���\�E�����̋Q�[�i1459�N-1462�N�j���S�����P���܂����B��鯂�䕗�A��J�ɂ�鐅�Q�A�Q���Ȃǂɉ����A���m���m�̑����������A���s���r��Ȕ�Q���܂����B�䕗�̒������ĉ�ΐ삪�×����A�����̉Ɖ���������A�����̎��҂��o���������A���s���ӂ��痬�����Ă������l�ɂ��H�ƕs���͉������A�u�a���������Đ����l���̎��˂��o�����̂ł��B��ΐ�͂��̎��҂ł��ӂ�A����������~�߂�قǂł������Ƃ������܂��B

����ȏł���ɂ��ւ�炸�A�`���͎s���̋~�ς��ɒ��肷�邱�Ƃ������A����ǂ��납����Ȕ�p���₵�āA�Ԃ̌䏊�i���R�̓@��j�̉��z�ɒ��肵���̂ł��B�����m������ԉ��V�c�i���͂Ȃ��̂Ă�̂��j�́A���Ȃ��Ȃċ`�����Ђ߂܂������A�`���͂��̊��������ĉ��z�𑱂����̂ł����B�����ɊS�����������̃o�J�a�Ȃ�܂��܂��ł����A�����܂ł���ƊF�̓{����܂����B

�����x�q�Ƃ̊ԂɐՌp�����o���Ȃ��`���́A�����ɂ����S�ł����A�������R�E�����肽���Ǝv���o���܂��B�����ŋ`���̒�ŁA�o�Ɓi���V����ɂȂ�j���Ă����`���i�悵�݁j���A�ґ��i����/���V�������߁A��ʐl�ƂȂ邱�Ɓj�����A�{�q�Ƃ��A�������R�ɂ���ƌ��߂��̂ł����B�������R�Ƃł́A���q�i���Ⴍ��/�Ռp���j�ȊO�̒j�q�́A�o�Ƃ����邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł��B

�Ƃ��낪�A�����Z�N�i1465�N�j�ɕx�q�Ƃ̊Ԃɋ`���i�悵�Ђ��j���a�������̂ł��B�x�q�ɂƂ��ẮA�`���̒�ł���`�������A���q�ł���`�������R�ɂ������Ǝv���͓̂��R�ŁA�x�q�͗L�͎��喼�ŁA�R���E�x�@����̒����ł���R���@�S�i��܂ȁ@��������j�ɁA�`���̌㌩���˗������̂ł��B����A�`���̌㌩�l�́A�Ǘ́i����ꂢ/���R�Ɏ����n�ʁj�ł���א쏟���i�ق�����@�����Ɓj�����߂邱�ƂƂȂ����̂ł��B

�Ȃ̕x�q����͎��q�̋`�����������R�ɂƋl�ߊ���A�o�Ƃ��Ă����̂��Ăі߂���A�������R�ɂƋ`���Ɏw�����ꂽ��̋`���ɂ��l�ߊ���Ȃ�����A�D�_�s�f�ȋ`���͂ǂ���Ƃ����߂�ꂸ�A�������瓦����悤�ɁA�܂��܂���̐��E�ւ̂߂荞��ł������̂ł��B�������������R�Ƃ̐Ռp�������ɁA�Ǘ̂̍א쏟���A�L�͎��喼�̎R���@�S�����ꂼ��Η����ƌ��ѕt���đΗ����A����ɉ����A�Ǘ̂����Ŗ��߂��א�ƁA�z�g�Ɓi�����j�A���R�Ɓi�͂�����܂��j�̂����A�z�g�A���R���Ƃɂ����ꂼ��Ռp���������N����A���ɔ��R�ƂɋN�������Ռp�������ł́A�`���͂܂��D�_�s�f�ȑԓx�������A�x�����鑊������낱��ƕς��Ă����̂ł����B

���R�`�����c�����ɁA�㌩�l�߂��Ǘ̔��R�����i�͂�����܁@�������Ɂj�ɂ͐Ռp�������܂���ł����B�����Œ�̎��x�i�悵�Ƃ݁j��{�q�Ɍ}���A�Ɠ��p�����悤�ƍl���Ă��܂������A��Ɏ��q�ł���`�A�i�悵�Ȃ�j���Y�܂ꂽ�̂ł����B���q�ł���`�A�ɉƓ��p���������Ȃ��������́A���N��ɗ{�q�Ƃ��Č}�����`�x��ǂ��o���A���q�̋`�A��Ռp���ƌ��߁A���R�`���ɂ����F���̂ł����B

�������A���R�Ƃ̉Ɛb�ɂ͋`�x�h�̎҂������A�`�x�������ɖS���Ȃ�ƁA�`�x�h�͂��̎q�E��O�Y�����R�Ƃ̉Ɠ��p���ׂ����Ǝ咣�����̂ł��B�����ɔ��R�Ƃ͋`�A�h�Ɩ�O�Y�h���Η���[�߂邱�ƂɂȂ����̂ł��B�����́A����Ȕ��ΐ��͂�r�����n�߂����߁A�g�̊댯����������O�Y�Ƃ��̒�E�����i�܂��Ȃ��j�́A�א쏟���A�R���@�S�𗊂��ē���A�̐��𐮂���������O�Y��́A�����@���P�����A�����͉B�����邱�ƂɂȂ�A�`�A�͋����瓦�S�����̂ł����B�����ď��R�`���́A���x�͖�O�Y�R�Ƃ̐Ռp���ƔF�߂��̂ł����B

�`���͌��ܗ����s�Ƃ��āA��O�Y�������܂����א쏟���̉Ɛb�̏��Y�𖽂��܂����B�R���@�S�͂���ɔ����܂������A��������ꂽ�א쏟���A����𖽂����`���ɑ��ċ������������������߁A�`���͎R���@�S�̒Ǔ��𖽂����̂ł����B�������A���x�͍א쏟�����`����������A�R���@�S���A�n���ֈڂ�A�B�����邱�ƂŌ��������̂ł����B

�R���@�S���A�n�ֈڂ�ƁA�����瓦�S���Ă������R�`�A���A���𗦂��ċ��֕����߂�A��O�Y�@���P�������̂ł��B���x�͖�O�Y�����S���A�܂��`�A�����R�Ƃ̐Ռp���ƔF�߂�ꂽ�̂ł��B�����ċ����l�N�i1455�N�j�ɓ���ł��锩�R�������v����ƁA�`�A���Ɠ��p�����̂ł��B���R�Ɠ���ƂȂ����`�A�́A��O�Y�h�̒e�����n�߁A�܂��א쏟���̏��̂��P���������߁A�א쏟���͖�O�Y�ƌ��сA�`�A��r�����ׂ������o���̂ł��B

�R���@�S�͋�����ċ��ɖ߂�ƁA���R�`�A�ƌ��сA�א쏟���E��O�Y��ƑΗ���[�߂�̂ł����B�����Ė�O�Y���S���Ȃ�ƁA���̒�E��������O�Y�ɑւ���čא쏟�����㌩�l�Ƃ��A�R���A�`�A��Ɣ��R�Ƃ̐Ֆڑ������J��L����̂ł����A�������N�i1460�N�j�A���R�`���͐����ɔ��R�Ƃ̉Ɠ�����F�߁A�`�A��Ǖ������̂ł����B

�����l�N�ɋ`���̕ꂪ�����������͂ɂ��A�`�A�͋�����܂������A�������N�i1466�N�j�\�A�R���@�S�̌�돂���`�A�͓ˑR���𗦂��ċ��֕����߂�A�w��܂����B�����ĔN���������A�`���͒Ǖ����Ă����`�A���Ԃ̌䏊�ɏ����A�Ζʂ��������̂ł��B�Ǘ̂ƂȂ��Ă������R�����ƍא쏟���ɂ͉��̒f����Ȃ��A�R���@�S�Ɍ�������߂��Ă̍s���ł����B��l�͋`���̂��̍s���ɕ��S���܂������A����ɓ�l�S�����鎖�����N����̂ł��B

�����ɂ́A���R���Ǘ̂̉��~��K��A�Ǘ̂����y���ŏ��R�����ĂȂ��Ƃ����A�䐬�i���Ȃ�j���P��ƂȂ��Ă��܂����B�S���̓��Y���Ⓙ�������A���R�₨�A��̎ҒB�ɂ��U�镑���A�����͂��ꂾ���̕������A���S�l�ɐU�镑���قǂ̍��͂ƌ��͂������Ă���Ƃ������Ƃ��֎������ł�����܂����B

���̔N�A�Ǘ̂ƂȂ��Ă������R�����́A�������[�����Č䐬�̓��ɔ����Ă��܂������A�`���͂�����h�^�L�������������A�R����A�����ƉƓ��������Ă��锩�R�`�A���R���@�S�@�ŊJ���������ɏo�����������A���̏�ŋ`�A�����R�Ƃ̉Ɠ��p�����Ƃ�F�߁A�����ɉ��~�𖾂��n���悤�v���������̂ł��B

�ʖڂ��Ԃ��ꂽ�����͕��S���ĊǗ̂������A���̊Ǘ̂ɂ͎R���@�S�̑��̂��������z�g�`���i���@�悵���ǁj���A���܂����B����ɂ��܂��܂��א쏟���ƎR���@�S�̑Η��͐[�܂�A�א쏟���͏��̂Ȃǂ��畐�m�����W���A���̐�16���l�A����R���@�S���ɂ����m���W�܂�A���̐�11���l�A�v27���l�����s�̂ǐ^�Ő킢���n�߂��̂ł����B���ꂪ���m�̗��̎n�܂�ł��B�Ȃ��A�א쏟���A�R���@�S�����ꂼ��w�����ʒu�W����A�א���𓌌R�A�R�����𐼌R�ƌĂт܂����B

�����̗D�_�s�f�������ŋN���������R�Ƃ̐Ֆڑ����A���喼�Ȃǂ̂��Ƒ����ɑ��Ă����̎x�����鑊������낱��ς��A��т����l�����Ȃ��A�����l�����ɍ�������������悤�ȍs�������A����炪�����ŋN�����������ł̑�헐�ł���ɂ��ւ�炸�A�퓬�̂��Ȃ��A�`���͑�����݂�����������Â��Ă����̂ł��B�������A�퓬���n�߂��א�A�R����ɂƂ��āA��������ȃo�J�a�̂��ƂȂǂǂ��ł��ǂ������̂ł��B�������̐킢�͎��喼��̔e�������ɂȂ��Ă����̂ł��B

�헐���S���ɋy�э������������A�H�ƕs�����[�������Ă��܂����B����Ȏ���ł���̂ɂ��ւ�炸�A���R�`���̐����x�q�͕Ă���߂ĕĂ̑������グ�A�����Ŕ��蕥���đ�ׂ����A�܂����ׂ̖����������������q�ő݂��t����Ƃ����A�����݂��܂Ŏn�߂�̂ł��B�������A�퓬���̓��R�A���R�����ɍ����ő݂��t���A�܂���ׂ������̂ł��B���̂������ɏo���肷�邽�߂̎��̓�����S�ĂɊ֏���݂��A�ʍs�ł������̂ł��B�������Đ퓬���̂ǂ������ɕ���ĕx�q���r�҂��������z�́A���݂̉��l�ɂ��ĂV�O���~�ɂ��y�Ԃƌ����܂��B

�헐�����������A�悤�₭�`���͎������R�Ɏ��q�̋`�����ƌ��߁A�א쏟�����㌩���Ă����`���ɏo�Ƃ����߂�悤�ɂȂ�܂����B�����ŋ`���͓G�ł��������R�Q�Ԃ����̂ł����B

�퓬���P����ԂƂȂ�A�����ܔN�i1473�N�j�A�R���@�S�A�א쏟�����������Ŏ������A�`���͎��q�̋`���ɏ��R�E������܂����B�����ĕ�����N�i1477�N�j�ɁA�悤�₭�a�r�������ĂP�P�N�����������m�̗��͏I������̂ł����B�������A���߂͏��R�Ƃ̐Ֆڑ�������n�܂����헐�ł������A�₪�Ă���Ȃ��Ƃ͂������̂��ƂȂ�A���喼���m�̐Ֆڑ����A�e�������ւƔ��W���A���ꂪ�S���ɋy�Ԑ헐�̎���̎n�܂�ƂȂ�̂ł��B

���N�ɋy���̉��m�̗��ɂ���ċ��s�͏Ă��쌴�Ɖ����A�������ォ��A�ȂƑ������R��b��͏Z�ނɉƖ����A�n���ւƒE�o���ĎR��b��͂قƂ�ǑS�ŏ�ԂƂȂ��Ă��܂��܂����B�������헐�͑S���ɔg�y�����̂ŁA���̎��v�͔����I�ɑ������A�Ó����Ō�̎��v���ƂȂ�܂����B

���N�����암�ɂ́A���R�Y�A�T�Y�A���Y�Ƃ����R�̍`�i�Y�j������A�������O�Y�i����ہj�ƌĂт܂������A�Δn�̏@�����͂��߁A��B�Ȃǐ����{�̓��{�l�B�͂��̎O�Y�����_�Ƃ��A���N�Ɩf�Ղ��s���Ă��܂����B�����Ă��̎O�Y�́A���{�l�̋����n�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B���N�͑Δn�̂ق��ɁA�������{���R����̎g�߂ł�����{�����g�A�א쎁�������ȂǗL�͎��喼�̎g�߁A���˓��C�̍`�����_�Ƃ��鐅�R�̎g�߂����ϋɓI�Ɏ���Ă��܂����B

���{�Ƃ̌��I�Ȗf�Ղł́A�i���̉^�������{���̑؍ݔ�Ȃǂ����N���̕��S�ł��������߁A���{�̌o�ς����B����ɏ]���Č��Օi�̗ʂ������A�܂�����ė�����{�̑D�̐��������A���N�̏o��͏d�Ȃ����ł����B�����ō��ɂ����������˂Ȃ������̔�p�����炷�ׂ��A���N�͓��{�Ƃ̌��v�p�x�����炻���Ƃ��܂����A�����ŕĂȂǂY�o���Ȃ��Δn�̏@���ɂƂ��ẮA���N�Ƃ̌��v���B��̎����҂��ł��������߁A�Ɛb��{���Đ��͂��ێ�����ɂ͒��N�Ƃ̌��v�͕K�{�ł���A����𐧌�����邱�Ƃ͏����ł��܂���ł����B

���{���璩�N�ւ̎�ȗA�o�i�͓���Ӟ��i�����傤�j�ł����B���N�ł͐^�J�i���イ/���ƈ����̍����j���̐H���p���܂��̂ŁA���̎��v�����������̂ł��B�����Ē��N����̎�ȗA���i�͖ȕz�ł����B

14���I�㔼�A���N�̑O�̓��ꉤ���ł���������i�����炢�j�̎���ɁA���i����/�����̓��ꉤ���j����ؖȂ̎�q���`���A�͔|�@�����N�����S�̂ɍL����A15���I�㔼�ɂȂ�ƁA���N�ŖؖȂ̐��Y���L�т܂����B�g�����Ĕ��G�肪�ǂ��ؖȂ́A�����ߗ��Ƃ��ē��{�l�ɂ��D�܂�A���{�l�͖ؖȂ𑽂����߂�悤�ɂȂ�܂����B

���{�o�ς̔��B�ɂ��A���N�ւ̗��q���������A���̑؍ݔ��ו��̉^����Ȃǒ��N���̕��S���傫���Ȃ������߁A���̒��S�ł���Δn�̏@���ɑ��A�Ëg���i�������傤�₭�j�ŗ��q���̐������s���܂������A�Δn�̏@���͉��Ƃ��f�Չ𑝂₻���Ƃ��A�������{���R�̎g�߂ł�����{�����g���U������A�L�͎��̎g�߂ƋU�����肵�ēs�H���𑝂₵�Ă����̂ł��B

�Δn�̏@���͑�ʂ̓���ς�Œ��N�Ɍ������܂����A�ؖȂ��͊����邱�Ƃ����ꂽ���N�́A�ȕz�Ɠ��̌������[�g���グ����A�������܂ꂽ���̈ꕔ����������Ȃ�������A�ŏI�I�ɂ͓��̗A�����֎~���܂����B�������Ėf�Չ����炵�������N�ƁA���₵�����Δn�̊Ԃ��a瀁i���ꂫ/�s���j�������A�܂��O�Y�ɋ���������{�l�̑����ɂ��A����̐苒�⒩�N�l�Ƃ̖����ȂǁA�l�X�Ȗ�肪�������Ă���̂ł��B

���N�́A����������{�l�̒��ߕt�����������A���ɂ͖����̓��{�l���C���ƊԈႦ���Ďa��E����A���{�l�̕s���͔������O�ł����B����Ȓ��A1510�N�A�܂����{�l���C���ƌ�F����Ē��N�l�Ɏa��E�����Ƃ����������N����܂��B����Ɍ��{�����O�Y�ɋ������Ă�����{�l���������N�����܂����B������O�Y�̗��i����ۂ̂��j�ƌĂт܂��B

�Δn����̉��R�������R�̖ړI�́A���q���̐����̉����A�O�Y�ɋ���������{�l�̗}�����~�Ƃ��������̂ł������A�����͗}�����A�������Ă������{�l�B�͑Δn�ɓP�ނ��܂����B����ɂ��A�Δn�i���{�j�ƒ��N�̍����͒f���ԂɂȂ�܂������A�Δn�͒��N�Ƃ̖f�ՂŐ��藧���Ă���A���N������Ӟ��Ȃǂ�Δn�Ƃ̖f�Ղɗ����Ă��܂����̂ŁA���݊�肪�K�v�ł����B

�Ӟ��ƌ����ƁA���݂ł͂ǂ��̉ƒ�ɂ����鍁�h���ł����A�C���h���Y�̌Ӟ��͓�����ςȋM�d�i�ł����B�①�ɂȂǂƂ������①�Z�p�������B�ł����������A�h���A�h�����ʂ��������Ӟ��͑�ςȋM�d�i�������̂ł��B

�����ʼni����N�i1512�N�j�A���N����Δn�̏@���ɑ��A�f�ՍĊJ�̏����Ƃ��āA����I�ɓ˂������̂��p�\���i����₭���傤�j�ł��B�p�\�Ƃ́A�i����N�����x�ł��B���̎�ȓ��e�́A���N�����O�Y�̓��{�l�����n�̔p�~�A�J���`���T�Y�̂݁A�Ëg����Ō��߂�ꂽ�A�Δn�̏@�������N�h������Ό��D�̐�50�ǂ��A�ً}���ɔh���o���������D�̔p�~�A�Ëg���Œ�߂�ꂽ�A���N����̍Ύ��Ă��Ƃ������̂ł����B

���̂悤�ɁA���N�Ƃ̖f�Ղ�啝�ɏk�����ꂽ�Δn�̏@���ł������A���R����ɂ͔[���ł����A���Ƃ��f�Չ𑝂₷�ׂ��A���{�����g�Ȃǂ��U�����U�g��h���������邱�ƂɂȂ�̂ł��B

����A���i�݂�j�Ƃ������f���ɂ����ẮA���{�l���m�̑������N����܂��B������_�ɖf�Ղ��s���Ă��������ƁE�א쎁�ƁA�����╺�ɂ����_�ɖf�Ղ��s���Ă�����������A�����f�ՂɕK�v�Ȋ������������đ����Ă��܂������A��i�O�N�i1523�N�j�A���̔J�g�i�˂��́j�Ŏ������N����܂����B���K�̊�������������������̌����D�ƁA������̊��������������א쎁�̌����D���������ɔJ�g�ɓ��`�������߁A������ƍא쑤���Փ˂��A���̖�l����������œ������̂ł����B

���̖�l���������������ł��������߁A���ۖ��ƂȂ��Ċ����f�Ղ͒��~�ƂȂ��Ă��܂��܂����B����ɉ����A���s�ŋN���������m�̗��ɂ���Đ헐�����{���ɍL����ƁA��x�͒��É����Ă����`���i�킱���j�̊����������ɂȂ��Ă����̂ł��B���������`���ƌĂт܂��B

�`���Ƃ́A�O���`���Ɗ����f���ʼn�����܂����ʂ�A�u�`�v�͓����̓��{�A�u���v�́u�E���Ă�����Ȃ��قǑ����z�v�Ƃ������Ӗ��ŁA���{�l�̊C�����Ӗ����܂��B���q����������A���N�������݁A�������݂��r�炵������C���ł��B��������O���܂ł̘`���̃����o�[�͓��{�l�ł���A�C���s�ׂ̖ړI�́A���q���㒆�����ɋN�����������ɑ��镜�Q�ł����B���i�����̉����j�̑����ʼn��������i�����炢/�����̒��N���������j���A���������̂����A���{�ɐN�U���Ă��������ł��B�Δn����A�ܓ��Ȃǂ͑���Ȕ�Q���܂����̂ŁA�����̏Z���A���ɑΔn�̏Z�l����̂Ƃ����C���ł����B

�������A����`���̎�v�����o�[�́A���f�Ղ�ړI�Ƃ��������l�A���N�l�ł����B�Ƃ����̂��A�������i�����j�͊C�ցi��������j�Ƃ����A�f�Ղ𐧌����鐭����̂��Ă������߁A����ɕs���������������l�⒩�N�l�̏��l���A���{�l�̊i�D��^���āA�`�����Ė��f�Ղ��s���Ă����̂ł��B���ہA�����̗��j���ł���w���j�i�݂j�x�ɂ́A�{���̓��{�l��10�̂���3�ł���Ə�����Ă��܂��B

�܂��O���`���Ɋւ��Ă��A���N�̗��j���ł���w���@���^�x��1446�N�̍��ɂ́A�u���{�l��1�A2���ł���A���͒��N�l���`�l�̕��𒅂ēk�}��g�݁A�C���s�ׂ��s���Ă���v�Ə�����Ă���A�O���`�������͌�ɂȂ�Ƃ��̎�v�����o�[�͒��N�l�ł���A���{�l�̐U������āA�C���s�ׂ��s���Ă����̂ł��B

���̂悤�ɁA�������N�������݂⒆�����݂��r�炵�Ă����C�����A���N�⒆���́u�`���v�Ə̂��Ă��܂����A�O���`������̎�v�����o�[�͒��N�l�ł���A����`���Ɏ����ẮA�������炻�̎�v�����o�[�͒����l�E���N�l�ł����āA�C���s�ׂ��݂ȓ��{�l�̍s�ׂ��ƋU��A���{�l�̐U������������l�⒩�N�l�̊C���s�ׂ܂ł��A���{�l�ɂ����̂��ƌ�������Ă���̂ł��B����`���̎�v�����o�[�������l���ƌ����؋��́A����S�C�`�����ɖ��炩�ɂȂ�܂��B

| �Ў�ł��̓� |

|

���i�݂�/�����j�Ƃ̖f�Ղɂ��A��{����͑�ʂ̓����ނ��A�o�����悤�ɂȂ�A���̎��v�ɉ�����`�œ��{���̐���͏��Ɖ�����A�������㒆���̉��m�̗��Ȍ�A�����̐헐�ɔ������v���}�����A���{���̐���͂܂��܂����Ɖ��A���Ɖ����i�݂܂����B

�퓬�͕����ɂ��W�c��ƂȂ�A���̐퓬�̒��S�𐬂��̂́A���y�Ȃǂ̎G���i�����Ђ傤�j�ł����B�퓬�Ƃ����ƕ��m�̐킢�Ǝv�������ł����A�×����̒��S�𐬂��͔̂_���⍡�Ō����j���ˁi������j�A���ł����B���m�Ɏx�z�����̓��̔_���B���A�ȒP�ȕ���������Ď�l�ɏ]���Đ퓬�ɎQ�������̂ł��B�܂��A����ł���������Ȃ������������߁A���イ�ւ�b���Ƃ��Ĕj���˂Ȃǂ��W�߂��̂ł��B���m�̗��ɂ���āA���s�ŋN�������헐���S���ɋy�сA�����������G����̕��킪��ʂɕK�v�ɂȂ����̂ł��B�ނ�͑������Đ키���߁A�����₷���y���ŁA���R�ɍ����œ��i���������ȁj�����̎�v����ƂȂ�܂����B

������ʂ̓��̎��v�ɉ�����ɂ́A�쓁�̕��Ɖ��ƂƂ��ɐv�������K�v�ŁA���̂��߂ɂ́A����܂ł̂悤�Ɉ꓁�꓁�Ă��˂��ɍ���Ă����̂ł͂ƂĂ��Ԃɍ����܂���B���������i�݂�/�����j�ɗA�o���邽�߂̓����ނ��K�v�ŁA���̂��߂̍ޗ��ł���S�͂ƂĂ��[���Ƃ͌����܂���ł����B

���̂��߁A����܂ł̂悤�ɒ����ɉ����čޗ����ᖡ���A�꓁�꓁�Ă��˂��ɍ쓩����̂ł͂Ȃ��A�ȒP�Ɍ����Ύ蔲�����s���A�ޗ����e���ȕ���ߖĎg���A���㕗�Ɍ����Η����Ƃō쓁���s��ꂽ�̂ł��B����𐔑����i�����������́j�A���邢�������i�������ȁj�ƌĂт܂��B����͈ꑩ�i�ЂƂ��j���Ŕ���ꂽ�̂ł����Ă�܂��B���̐��ŕ��̈�吶�Y�n�����O���ł����B

�������A���̎���̍삪�S�Đ��ŕ��Ƃ�����ł͂Ȃ��A�����̒����Ȃǂɂ���ē��O�ɍ쓁���ꂽ��������܂��B�������H���ł����Ă��A���ŕ��Ɠ��O��Ƃł́A���̉��l�ɉ_�D�̍�������܂��̂ŁA���̎���̔��O����������A���ŕ��Ȃ̂��A���O��Ȃ̂������ɂ߂Ȃ���Ȃ�܂���B�����̈Ⴂ�ɂ��ẮA�����O�̍��ʼn�����܂��B

���̎���ɍ��ꂽ�œ��́A�����₷���Ў�ŐU��̂ɓK�����A��ڈ�A�̒Z���Ў�ł��ƌĂ�铁���嗬�ɂȂ�܂��B���g���Ɛ�g���ɍ��̂Ȃ���������Ƃ��������ɂȂ�A�����������Ă��܂��B���ꂪ���ŕ��ɂȂ�ƁA��g���������čׂ߂ɂȂ�A��X�����p�ɂȂ�܂��B�܂��s�i�Ȃ����j���Ў�ň���̂ɓK�����A���茝�ЂƂ��炢���Z���s�ɂȂ��Ă���̂������ł��B

�e���͈�ڌ܁E�Z�����甪���ʂ̂��̂������A���Ɠ����悤�ɗ͋������荞�݂ɂȂ�܂��B

�Z���ł́A��g�p�Ƃ��ĉ����ɉB�������߂̉���������Ă��܂��B�˂����Ƃ�ړI�Ƃ������ł�����A�Z�E�����i18.2�Z���`-21.2�Z���`�j�قǂ́A�Z���čאg�ŋɒ[���t�N�����͂ꂽ�p�ŁA���������d�����������A��̏d�˂𔖂����ē˂��h���₷���悤�ɂ��Ă���A�����͈Ӑ}�I�ɐ�������ɂ��Ă���܂��B�܂��A����Ɠ����p�̗��n�̒Z��������܂��B

�������Z�ʂ��i��낢�ǂ����j�Ƃ��Ă�A�b�h�̌��Ԃ�_���ē˂��h���̂ɓK���Ă��܂��B���̒f�ʂ͎O�p�`�ɋ߂��A�s�i�Ȃ����j�͕Ў�ł��̓��Ɠ��l�Ɍ��ЂƂ��炢�̒���������A�Z���ɂ��Ăُ͈�Ɍs�������ł����A����͉��ɉB�����ꍇ�͂������n�i�����炦�j�͕t�����Ȃ��̂ŁA�s�Ɏ�@�������������ł��g����悤�A�l����ꂽ����Ȃ̂ł��B

| �Z�ʂ��i�R�鍑�����钷�g�j |

|

| ������p�ّ��i���U��� |

�܂����̐�����������Ă����܂��B�������𗘗p���āA�������ɂ���G��������������Ƃ�����@�́A���܂�P����ς߂Ȃ��_�����ł��\�Ȃ��̂ŁA�R�n�ɑ��Ă��L���ȕ���ł��������߁A�S�C���`������܂ł̑��y�̎�v����ւƔ��W���Ă����܂����B

| �����钷�g�̓� |

|

| ���g�̘e�� |

|

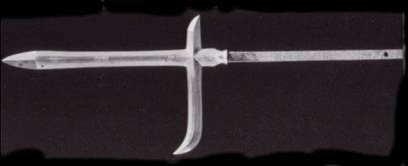

�����钷�g�i�ւ����傤�Ȃ��悵�j�́A���q��������k������ɂ����Ă̓��H�ł���A����������̎q�ŁA�c���͉��B�������b��i�����������j�E�����ł��B�d���Ƃ��ėL���Ȉɐ����������i�ނ�܂��j�̎t���Ƃ���铁�H�ŁA�Ì����ɂ���ẮA���̒��g�������̒�q�ɂȂ����Ƃ�������Ă��܂��B

�앗�́A�n���͏��ڔ��ɖ��ڂ�������A�������Ȃ��̂���n��݂̖ڗ���A��������������n�A��n�i��͂��j�Ȃǂ��Ă��A����Ɨ���̊Ԃ��Đn�̒J�������Ȃ�܂��B�Ȃ��A��������������Ƃ́A�Đn�̓����ۂ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��^�������ƂȂ�A����n���R�̂悤�Ȍ`�ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȍ`�ɂȂ������́i���}�Q�Ɓj�������A��n�Ƃ́A���̂悤�Ɋp�������n���A�^�����Ɋ���č��E�ɊJ�����悤�Ȍ`�������Đn�������A��̂��K�ɂ���A���i��j�������邽�߂̂ւ��������ƌ����܂����A�n�̌`�����̖�̌`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��炱���Ă�܂��B

| ������ |

|

�܂����q�͗��ꍞ����Ԃ��͒����Ȃ��Ă��܂��B

| ��^�̓� |

|

��̎ʐ^�́A��a������a�ֈڏZ�����A��a��~�n�i��܂ƂĂ��������j�̕�^�i���˂��ˁj�̓��ŁA�n����ڎ�����Ёi62.8�Z���`�j�A����ܕ����Ёi1.73�Z���`�j�A�M�������g���L���A�d�������K�b�`���Ƃ������荞�݂̕Ў�ł��̑œ��ł��B

�M�������M�����A��a�`�̓��������������荞���ł��B�n���͔ڂ�����Ė�������A�n���������i���ɂ��j���悭�t���������q������݂̖̌ڗ���A���A�t����������������܂��B

| �����O�̍앗 |

|

�����O�i�����т���j�Ƃ́A�퍑����̔��O�b��̑��̂ł��B���O���̓��b��́A�������㖖�����A���{�����ɕK�v���ޗ��Ɍb�܂�A���㎞��̗v���ɏ�肭�Ή����Ȃ���ɉh�𑱂��Ă��܂����B�퍑����ɂȂ�ƁA���i�݂�/�����j�ւ̗A�o�p�̓��{���ɉ����A��������͂ƂȂ����퓬���S���e�n�ɔg�y�������߁A�c��ȓ��̎��v������܂����B�����Ŕ��O���̓��b��B�́A���̖c��Ȏ��v�ɉ����邽�߂ɑg�D������A���Ɖ��ɂ���Đv���ȓ������s���A��ʂ̓���S���ɏo�ׂ����̂ł����B

�����O�b��̍쓁�́A���̂悤�Ȑ퍑����̖c��Ȏ��v�ɉ����邽�߂Ɏ蔲�����s���A�ޗ����ᖡ���ꂸ�A���H�ԂɂقƂ�NjZ�p��������Ȃ��A�܂�ŋK�i�����ꂽ�悤�ȕ��ƂȂ�A���O�ɍ��ꂽ���͏��Ȃ��ł��B������������ʐ��Y���ꂽ�������ŕ��i�����������́j�A���邢�͑����i�������ȁj�ƌĂ�܂��B�����Ƃ́A�������{�����ˁA�ꑩ������Ŕ���ꂽ�̂ł��̂悤�ɌĂ�܂����B

���ŕ��̓����́A���g���ɑ��Đ�g���������A���l�����̎p�ɁA���̂قƂ�ǂ����{�ʁi�ɂ����قj�����n���Ă��A�����قƂ�Ǖt�����A�܂��n���ɉ��������������܂���B�܂����́u���B���D�����v�Ƃ������Ă��܂��B

����A�����ł��̓����́A�����Ɛ敝�ɂ��܂荷���Ȃ��K�b�`���Ƃ�������ŁA�攽�肪�����A���l�܂�C���̘e�����p�̐��@�ŁA�s�i�Ȃ����j���Z���A�n���͔ڔ����悭�l�݁A�n���i���ɂ��j���悭�t���Ă��܂��B���̌s���Z���Ƃ����̂����̎���̑œ��E�e���̓����ŁA�Ў�ň����Đ키�A�Ў�ł��ɓK�������̂ɂȂ��Ă��܂��B

�n���́A���{�ʁi�ɂ����قj�ł������̂悭�t�������n��A�Ă������Ă�����ĊI�̒܂̂悤�Ɋ��ꂽ���̂�A�����B���̂悤�ȊF�āi�Ђ���j������܂��B�����������悭�t���Ă���̂������ł��B���q���Ԃ��͐ł����A�Z�ʂ������q�̕Ԃ�͒����A���g�̐^������܂ŕԂ��Ă�����̂�����܂��B

�Ȃ��A���O�`�̓����ł����f���́A���������O�ɂ͌���܂���B

| �I�̒� | �F�ď�ɂȂ������� |

|

|

�����O�̍쓁�ŁA���ŕ��������ł������������鑁���́A�������鎖�ł��B�����P�Ɂu���B���D�����i�����͓��H���j�v�Ɛ��Ă���A�قڐ��ŕ��Ɣ��f�o���܂��B�����O�b��́A���O��ɂ́u���O���Z���D�����v�Ɛ�܂��B�܂�����������i�����݂傤�j����̖��i����傤�߂��j�A����N�����A�����҂̖��O�Ȃǂ��Đ��Ă��܂��B�܂��A���g���k�����������{���Ă�����̂�A�Z��A�t�퍇��i�����O��Ɣ��f�o���܂��B

���Ȃ݂ɁA�����O�b��́u���D�v�𐩂̂悤�ɗp���Ă��܂��̂ŁA�u���O���Z���D�����v�Ɛ�A�u���O�����D�Z�����v�Ƃ͐�܂���B���������O�b��̍쓁�ŁA���̂悤�Ɂu���D�Z�v�Ɛ��Ă�����̂�����A����͋U���Ɣ��f�o���܂��B�u���O�����D�Z�����v�Ɛ�̂́A���i���O���V�����̔��O�`�b��ł��B

| ���������i�d�v���p�i�j |

|

�����O�ōł����ŗL���Ȃ̂́A�E���������i�����傤�̂����@���݂j�ł��B�E��������̖��i����傤�߂��j�ł��B�E���������́A���i���O�̘Z�Y���q��S���̎q�ŁA�Q�ΔN���̒�ɍ����i�@���i�����傤�̂��傤�@�ނ˂݂j�����܂��B���̌Z��͍���𑽂��c���Ă��܂��B

��̒��������i�������炵�@���݂j�́A���Y���q��������i���낤��������̂��傤�@���݂j�̓��ŁA���Y���q��я����͉E���������̎q�E�F���q�������i�Ђ��ׂ��̂����@���݂�/��㏟���j�̎q�Ƃ���܂����A�m���Ȃ��Ƃ͕�����܂���B

�n����ځi60.6�Z���`�j�A����Z���i1.82�Z���`�j�A�M�����������A�攽�肪�t���Ē��ؐ�ƂȂ�A���g�ɑ����s�i�Ȃ����j��12.4�Z���`�ƒZ�����Ȃ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂ��悭�l���n���t���A�n���͒��q�Ɍ݂̖ڍ�����Ŕ�яĂ�������A���E�t��������������������A�����i�ɂ��������j���܂��ď����悭�t���܂��B�X�q�͗��ꍞ��ł�Ⓑ���Ԃ��Ă��܂��B

�\���^�̋䗘�ޗ��A���ɓV�ƍc���_�ƒ��肪����A�s�͐��ԁi����/�����̂܂܁j�ł����A�Ў�ł��̑œ��ł�����Z���A�\�ɔ��O���Z���D���Y���q��ѓ��������v�A���Ɂu�i�����N�����g���v�ƔN�I�����Ă���܂��B�Ȃ��A�i�����N��1504�N�ł��B

�͂����Ɂu�����v�A���Ɂu�������r�����v�Ə����������Ă��܂����A���̏����҂̏ڍׂ͕s���ł��B�܂��A���̒����i�������炵�j�͂����鍆�i�����j�ŁA�₩�Ȑn�����A���̗��ɕ������̉Ԃт�̔������ɂȂ��炦�āA�������g�������������̂Ǝv���܂��B

| ���Y���q��я����̓� |

|

��̎ʐ^�����Y���q��я����̓��ŁA�n����ڈꕪ�i60.9�Z���`�j�A����Z���ܗЁi0.97�Z���`�j�A�㔼�����M�����A���������������ƂȂ������قȑ��荞�݂ŁA�퍑���̑œ��ɂ͂������������荞�݂̕����܂܂���܂��B�����ɂȂ�A�g���L�����l�܂�̕Ў�ł��̑œ��ł��B

�ؐ�͒��ؐ�Ő攽�肪�t���A�n���͏��ڔ��l��ōׂ����n�����t���A�݂̖ڂɏ����q������݂̖̌ڒ��q�ŁA�������邭�Ⴆ�܂��B

���́A�\�Ɂu���O���Z���D���Y���q��ѓ���������@�y�S���s�L����Җ�v�A���Ɂu�i����N�����g���v�Ƃ���܂��B

�u�y�S���s�L����Җ�v�Ƃ́A�u�S�̋y�ԏ����̏�̎җL��ׂ��炴���v�Ɠǂ݁A����ȏ�̏o���̕��͖����Ƃ����悤�ȈӖ��ŁA���Y���q��я����̌���ł��B

| �F���q�����̓� |

|

��̎ʐ^�́A�F���q�����i�Ђ��ׂ��@�����݂j�̓��ŁA�F���q�������C�����i�����̂����j����̖���^�����Ă��܂��B

�n���͓�ڌܕ��i62�Z���`�j�ƒZ���ł����A��͂肱�̎���̓����ł���A�Ў�ł��̑œ��Ƃ��ēT�^�I�Ȑ��@�ł��B�n���͏��ڂ��悭�l�݁A���������邭�Ⴆ���A���������ӂƂ���L���n���Ă��A�t�A��������܂��B

���́A�\�Ɂu���O���Z���D�����F���q��v�A���Ɂu��B�щ����ŔV�@������N�������v�Ɛ��Ă��āA1490�N�̍�ł��B

�����́A�w�Ó����s��S�x�Ȃǂɂ́A�ܘY���q��ё����̎q�Ƃ���A�����O���\����b��ł��B

| ����^�O���q��їS��̓��i�d�v�������j |

|

�����O�b��ōł������m��Ă���̂́A�S��i���������j�ł��傤�B�u�S��v�ƌ����Ă��A���ӂɂ͖����O�����ł�������铁�H�͐��\�l�f�ڂ���Ă���A�퍑�������ŕ��̒��ł��ł������̂��S����ł��B�S������̖����O�b�蓯�l�A�H�[���\���đ�ʂ̐��ŕ���S���ɏo�ׂ��Ă��āA�S����̎����قǂ͐��ŕ����Ƃ������܂��B

�������A���ŕ��������S��̒��ł��A��ϋZ�ʂ��D�ꂽ�҂�����A�������㒆���̏���E���F���q�їS��i�Ђ��ׂ��̂��傤�@���������j�A������������㒆���A���������������Ƃ��錹���q�їS��i����ׂ��̂��傤�@���������j�A�������㒆��������Ƃ��A��������������Ƃ���^�O���q��їS��i�悻����������̂��傤�@���������j�Ȃǂ��D�ꂽ�쓁���c���Ă��܂��B

�u���O���Z���D�F���q�с@���q�^�O���q��їS��@�i���\��N�p�\���v�Ɩ�����ꂽ�Z�������邱�Ƃ���A�F���q�тƗ^�O���q��т͐e�q�ł��邱�Ƃ�������܂����A�S��H�[���F���q�эH�[�A�^�O���q��эH�[�Ȃǂƕ����������̂��A�H�[�͂ЂƂŁA���̓��������鎞���͕F���q�A�܂����鎞���͗^�O���q��ƂȂ����̂��ȂǁA�ڂ������͕������Ă��܂���B

�܂��A�u���O���Z����^�O���q��S��@��i�Z�N��\�����Z�\��v�Ƃ���������ꂽ�Z�����������Ă��邱�Ƃ���A�^�O���q��т̐����u����v�ł��邱�Ƃ�������܂��B�������A���O�`���n�̏�����@���A�����A�����Ȃǂ́A�u�����v�̐��𖼏���Ă��邱�Ƃ���A�S��n�͔��O�`���n�ł͂Ȃ��A�T�n��������܂���B

��̎ʐ^�́A����^�O���q��їS��i�悻����������̂��傤�@���������j�̓��ŁA�^�O�������i�����݂傤�j�A���q�������̖��i����傤�߂��j�ł��B�^�O�͂����閼�O�ł�����A�u�悼���v�Ɠǂނׂ����Ǝv���܂����A��ʓI�ɂ́u�悻����������̂��傤�v�Ɠǂ�ł��܂��B

�n����ڈꐡ�l���i64.84�Z���`�j�A�M�����������ƂȂ�A�攽�苭���ؐ�͉��сA�M�����s�������݂ɂȂ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂ��悭�l�݁A�ׂ����n�����t�����Ⴆ�����܂��B�n���́A�㔼�������̊J�����݂̖ڂ��A�Ȃ�A���A�t���悭����A��яĂ��������ē��₩�ŁA�������͍L���n�d���Ăł킸���Ɍ݂̖ڂ�������A���A�t������܂��B

�X�q�͗��ꍞ��ŏ��ۂɐ[���Ԃ��܂��B�s�͐��Ԃł��悻15�Z���`�ƒZ���A���̎���̓����������Ă��܂��B���͕\�Ɂu���O���Z���D�^�O���q��їS��v�A�u�I�R�^��Y��V�v�Ƃ���A���Ɂu�i���\���N�g���v�Ƃ���܂��B

���̓��́A�^�O���q��їS�肪�����̕��m�E�I�R�^��Y�̂��߂ɒb���������ł��ŁA�^�O���q��їS��̍쓁�̒��ł����쒆�̌���ł��B

| ����^�O���q��їS��̓��i�d�v���p�i�j |

|

��̎ʐ^���A����^�O���q��їS��̓��ŁA�n����ړO����Ёi67.85�Z���`�j�A����Z���Z�Ёi2.0�Z���`�j�ŁA�㔼�����M�����A���������������Ƃ������قȑ��荞�݂ŁA�ۓ��A�g���L���Ў�ł��̑œ��ł��B

�n���͏��ڂ��悭�l��ōׂ��Ȓn���t���A�n�i����������Ȓn�S�ŁA�����Ⴆ���n�S�ɂȂ��Ă��܂��B�n���́A�S�肪���ӂƂ���I�̒܂̂悤�Ȍ݂̖ڒ��q����ŁA�n���ɂ����A�t�������������ĉ₩�Ȑn���ɂȂ��Ă��܂��B�t���喾�_�̐_���Ƌ䗘�������̒��肪����܂��B

���́A�\�Ɂu���O���Z���D�^�O���q��їS���v�A���Ɂu�i���\���N�����g���v�Ƃ���܂��B

| ���R�ߑ��̘e�� |

|

��̎ʐ^�́A���R�ߑ��i��������@�����̂�j�̘e���ŁA�n����ڋ㐡�ꕪ���Ёi58.1�Z���`�j�A����ܕ����Ёi1.73�Z���`�j�A�M�����������ɂȂ��Ă��܂��B���݂������ɂ��敪�ł͘e���ɋ敪����܂����A���̖ړI����͏��U��̑œ��ƌ��������������Ǝv���܂��B

�n���͗���Ė�������A���݂̖ڂɏ����q��������n�����Ă��Ă��܂��B

���R�i��������j�Ƃ́A�Ñ�ɓ��k�n�����ڈi���݂��j�̐ꑮ�b��Ƃ��Ēb�����������b��i�����������j�ŁA�ڈi���݂��j�̐��ނɂ��A���q����ȍ~�͌��R�̑m���̂��߂̕����b�����ƌ����܂����A�������镨�͎�������ȍ~�̕����قƂ�ǂŁA�퍑����ɂ͂��̊������܂��B

���R�b��̓����́A�n��������ēƓ��Ȉ������i���₷���͂��j�ƌĂ��n���ƂȂ�A���{���̒��n���Ă��܂����A�퍑����ɂȂ�ƁA���n�����ł͂Ȃ��A�����O���Ɏ����܂̖ڒ��q���̐n���Ă��悤�ɂȂ�܂��B

���̘e���ɂ́A�\�Ɂu�o�H���V�Z�l�ߑ����R�v�A���Ɂu���T��N�㌎�g���v�Ƃ���A�ߑ��͖����O�b��Ɋw�ƌ����A�퍑����̌��R�b����\����b��ł��B

| �ԏ������̓��i�d�v���p�i�j |

|

��̎ʐ^�́A�ԏ������i�����܂@�܂��̂�j�̓��ŁA�n����ڔ����i63.0�Z���`�j�A����Z���i1.83�Z���`�j�A�M�������O���ɂȂ�A�悭��������݂̖ڗ��ɒ��q������̉₩�Ȑn�����Ă��Ă��܂��B

�����́A�Z�呫�����R�E�`�����ÎE�������ƂŗL���ȁA�ԏ����S�i�����܂@�݂����j�̉��ɂ�����A���O�A�d���A����O���̎��߂������ł��B���̗]�ɂɁA���O�����������O�����E�@���Z��������A�b�����s���Ă��܂��B

���̓��̖��́A�\�Ɂu�אD�c��a�瓡���q��@�������㌹���b������v�A���Ɂu�����O�N�����\�Z���v�Ƃ���A�������D�c�M���̑\�c���ɂ�����D�c��a��q��̂��߂ɒb�������̂ł��B���Ȃ݂ɁA�������㌹���b�����́A�u�Ђ傤�Ԃ��Ȃ��̂����@�݂Ȃ��Ƃ�����@�܂��̂�v�Ɠǂ݂܂��B�����������̖��i����傤�߂��j�ŁA�������������i�O�����j�Ƃ����Ӗ��ł��B���͎��i�����j�A���b�͐��i���ˁj�ł��B����ɂ��Ă��������x���Q�Ƃ��ĉ������B

| �j�L�̍앗 |

|

�j�L�i�ȂЂ�j�́A��k���������B�`���n���L���i���@��l�A���邢����@��l�Ƃ��j���ł���A�l��ڍL�������q���珬�c���ɈڏZ���A���c�����E�k�����j����u�j�v�̈ꎚ������A�j�L�Ɖ����������̂ł��B��������ɂ́A���͂⒍��������������q�ł͒b���͂��Ȃ킸�A���B�`���n���p���j�L���A�V�����̖͂k�����̂��G���ł��鏬�c���ֈڏZ������܂���ł����B

�����Č�ɁA�x�͍����瑊�B�`�n�����c�`�����̒��ɂ����c���ֈڏZ����҂�����A�����x�͍����瑊�͍��̏��c���ɈڏZ�������B�`�n�b��́A���c�����B�ƌĂ�܂��B�����Ă��̏��c�����B���w���āA�����B�i�����������イ�j�ƌĂԂ��Ƃ�����܂����A���͏��c���ɏZ���Ȃ�����A���B�`���n���p�����j�L�����B�A����ɑ��x�͍�����ڏZ���ė������B�`�T�n�̒b��B�����c�����B�Ƃ��Ă��܂��B

���̎���ɂȂ�ƁA���͂��r���{�ʁi����ɂ��قj�̑��B�`�̓����͂Ȃ��A�\�ʏ�͊F�āi�Ђ���/��̍j�L�̍앗�C���X�g�Q�Ɓj�Ȃǂ��Ă��Ă͂��܂��������t�����A��яĂ��������Ă����͂قƂ�Ǖt���Ă��Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B

�Ȃ��j�L���͍]�ˎ����ʂ��Čp������A�����܂ő����Ă��܂��B

| �`���̓� |

|

����`���i�悵�����j�́A���B�L���̖�l�Ƃ���A�{���͌��ƌ����A����`���̂������b��ƂȂ�A�u�`�v�̈ꎚ�������`���Ɩ����A�x�͍����c�ɏZ���������ł��B�헐�̎���ɂȂ�ƁA���̈�h�͏x�͎��ӂ̍b��̕��c�A���̖͂k���A�O�͂̓���Ȃǂ���̒������A�ɐ����܂����B���Ȃ݂ɁA��ʓI�ɂ́u�������v�ƌĂ�ł��܂��B

���̈�h�����Z�`�̉e���������B�`�Ƃ������앗�ŁA�Ԃ����Ă���������A�L�̎�i���̂��тÂ���j�A�����炭����ȂǁA�ς�������荞���������A������������Ă��܂��B�܂����������ӂƂ��Ă��܂��B

��̓��́A�\�Ɂu�`����v�A���Ɂu��i�Z�N�������i1526�N�j�v�Ɛ�ꂽ�`���̓��ŁA�n����ڌܐ��ܕ����Ёi77.5�Z���`�j�A����ܕ��i1.5�Z���`�j�ł��B

�M�������O���ƂȂ�A����͐�ؐ�ŁA�n���͔ڂ�����Ĕ������A�n���t�����n�i�������Ă��܂��B

�n���͔����������n�ɐ��n��������A��������A�������t����������������A���E�t������܂��B�X�q�͗��ꍞ����Ԃ��͒����Ă������Ă��܂��B

�\�������悪���������_����p�~�߂ɂ��A�\���͂������䗘�ޗ��̕���������A���ɂ��O�،��̕������肪����܂��B

�s�i�Ȃ����j�͐��ԂŌs����I�K�A�k���͏��艺����ɂȂ��Ă��܂��B

���̈�h�͑��͍��Ƃ̌𗬂��[���A��ɂ͏��c���ɈڏZ����҂�����A�x�͍��̓��c����A���͍��̏��c���ɈڏZ�������b������c�����B�ƌĂ�ł��܂��B

| ���c�����B�̍앗 |

|

���q���{���ŖS����ƁA�����̒��S�͍Ăы��s�ɖ߂芙�q�͔p��Ă����܂������A�헐������k�������ɂȂ�ƁA���̕���Ƃ��Ă̗D�G������A���B�`�͑S�������}���܂����B�������A�헐���I�����Ăѕ��a�Ȏ�������O���ɂȂ�ƁA���B�`���n���L����킸�����A���q�őc���`���̓`�@��b���Ă���ɉ߂��Ȃ���ԂƂȂ��Ă��܂��܂����B

�����Ď������㒆�����ɂȂ�ƁA��������������b��B�͂��͂⊙�q�ł̒b���͂��Ȃ킸�A�~�L���͎ዷ���ցA�L����͔��ˍ��ցA���c���͖L�㍑�ւƁA�����̒b�肪�����ֈڏZ���Ă��܂��܂����B�������������A�x�͍����c����A�N���A�N�t�A�j�ƁA���@�Ƃ������b�肪���͍����c���ֈڏZ���A���c�����k�����̔�̂��ƁA�b�����܂����B�����A�x�͍����c���珬�c���ֈڏZ���ė������b����A���c�����B�ƌĂт܂��B

���c�b��͑��B�`�̖����ƍl�����Ă���A���c�Ə��c�����������ċZ�p�̌𗬂��s���A�܂���ɂ͏��c���ֈڏZ����҂�����܂����B���c����͖k���������ł���A�֓��ŗ͂�t���Ă����k�����̔삪�������̂ŁA���͍��̒b���̒��S�́A���q���珬�c���Ɉڂ��Ă����̂ł��B

�����ďx�͍����珬�c���ɈڏZ���ė��āA���B�`��b�������c�b����A���B�`�̖{���ł��鑊�͍����q�̑��B�`���`�n�b��ɑ��A���c�����B�ƌĂ�ł���̂ł��B�����B�ƌ������t�́A���̏��c�����B���w���Ƃ������܂��B����́A��������A���ɒ����ȍ~�̑��͍��ɂ�����b���̒n���A���c�������S�ɂȂ��Ă�������ł��B

�����āA���B�`���n���p���j�L���A��ɏ��c���ֈڏZ���܂����̂ŁA�j�L�����c�����B�ɕ��ނ��鏑�Ђ�����܂����A�j�L�͑��B�`���n�̊��q�b��ł��̂ŁA���c�����B�Ƃ͈قȂ�Ǝv���܂��̂ŁA���͍j�L�͑��B�`���n�Ƃ����Ӗ��ŁA�����B�ɕ��ނ��Ă��܂��B

���c�����B�������B�Ɏ��Ă��܂����A���B�`�����Z�`���~�b�N�X�����悤�ȍ앗�ł��B�n���͋l��Ŕڔ��ł͂Ȃ��Ȃ�A�����キ�A�F�ĂȂǂ̔h����n�����Ă��Ă͂��܂����A�n�ɔ����яĂ��ɂ͂قƂ�Ǖ����t���Ă��܂���B���B�`�ƌ����A�ڔ��ɍr���{�ʂ̏Đn�������ł����A��͂肱�������������ŏĂ����ꂷ��Ƃ����Z�p��������߁A����ɔ����Z�p�̓`�����r�₦�Ă��܂��A�܂����S�Z�p�̌��ォ��A�n�n�ɂ��ω�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

| ���@�̘e�� |

|

��̎ʐ^�́A���c�����B�̑��@�i�ӂ��ނˁj�̘e���ł��B�n����ڔ����Z���ܗЁi56.5�Z���`�j�A����Z���i1.8�Z���`�j�ŁA�M���������������Ȃ�A�g���L���A������������ɐ攽�肪�t���Ă��܂��B

�n���͏��ڂ��悭�l��ōׂ��Ȓn���t���A�n�������������܂����݂̖ڗ���ɒ��q������A�M�ɂ�����[���Ă��n�������A�����Ȕ�яĂ�������܂��B�u���B�Z���@��v�Ɩ�������܂��B

��a������~��i�n�b��ł������������A���͍����ܘY�������@�����B�`���w�сA���Z���ֈڏZ���A��a�`�n�b��ł��������Z���̒b��ɑ��B�`�������炵�A�V�������Z�`�Ƃ����`�@�̑c�ƂȂ�܂����B�]���āA���Z�`�͌܉ӓ`���ł͍ł��V�����`�@�ł����B�������A���q�𒆐S�Ƃ����֓����ƁA���s�𒆐S�Ƃ����ߋE���ɂ�銙�q���{�̓����Ɏn�܂�A���삪��k�ɕ��ċN�����������ɓn������́A���Z���̓��b��B�ɑ傫�Ȏ��v�������炵�܂����B�܂�A���Z�������s�A�֓��o���ɋ߂��Ƃ������n�����ƁA�R��b��B�̂悤�ɒ��ړ����̔�Q���Ȃ������Ƃ������Ȃǂ����ւ��āA���Z���̒b��B�͂������ɔɐ����܂����B

��������k�������ꂳ��A���s�ɍĂѕ��a���߂�����������O���ȍ~�́A���Z�b��͈�C�ɐ��ނ��Ă��܂��܂����B�Ƃ��낪�A���m�̗��Ɏn�܂�퍑����ɂȂ�ƁA���Z���̓��b��B�͈ȑO�ɑ����Ă��̐��͂債�Ă������̂ł��B���Z���������łȂ��A�ߗׂ̍��X���͂��ߎ��ӏ����ɐ퍑�喼������A����炩��̖c��Ȓ������E�������̂ł��B�܂��R��b��B�́A���ڐ헐�̔�Q���ĂقڑS�ŏ�ԂƂȂ��Ă��܂������߁A���s���ӂ̏�������̒������������̂ł��B

�������ċ}���ɔɉh���������Z�b��B�́A�֎s�𒆐S�ɒb�����Ă������߁A�����̓��͊֕��i�������́j�Ə̂���A���ӂɌf�ڂ���Ă��铁�H����500���]�l�ɋy�сA�S����̐����ւ����̂ł����B�����Ĕ��Z���̓��b��B�́A�������i���������点���j�Ƃ����āA�P��A�O����A�ޗǁA����A���h�A�nj��A���J�̂V�̗��h�̓��i������j�̍��c���Œb�����s���A���b��l�l������ȍs���͏o���܂���ł����B

���Z���͐��̔��O���ɑ��A���̌R���H��I�Ȗ������ʂ����A���O�b�蓯�l�A��ʐ��Y�̂��߂����ŕ�����ʂɍ��ꂽ�̂ł����B�Ȃ��A�퍑����̊֕��̑唼�����ŕ��ł���Ƃ͌����A��͂���O�ɍ��ꂽ�D�i������ƌ����͔̂��O���l�ł��B

| �V��̖� | �V��̓� |

|

|

����i���˂����j�́A��������]�u���ɑ�����O���팓���̎q�ŁA���߂͔��Z���ԍ�ɏZ���Ă��܂������A��ɊւֈڏZ���A�֒b��̒��S�I�b��Ƃ��Ċ��܂����B��㌓��͏��㌓��̎q�ŁA�V��i�̂����j�̒ʏ̂Œm���Ă���A�֒b����̖��H�ł��B

�V��̖��̗R���́A�u����v�́u��v�̃E���̉��̕������A�u�V�v�̂悤�ɐ邱�Ƃɂ��܂��B�܂��A�V��ɑ��A���㌓���e����i���₩�˂����j�ƌĂ�ł��܂��B�V����ŏ��ƕ��Ƀ����N����Ă��āA���̎a�ꖡ�̗ǂ��ł��m���Ă���A�a���i�����݂̂��݁j����̖��i����傤�߂��j��������Ă��܂��B

�㒹�H��c����Ԓb�萧�x�ɂ��A��Ԓb��ɑI�ꂽ���H�B�ɗl�X�ȗD���[�u���Ȃ���܂������A��̖������̂P�ł����B�������A�Ó����̎�̖��ł́A�ʏ��l�����i���Ƃ�����j�̎����A���邢�͂��̉��̔����i�͂�j�ɑ����������E����������܂������A�Ó����ɂ����Ďl�����̒����ɓ�����u��i���݁j�v�������ꂽ�̂́A���̔V�肪�ŏ��ł��B

�V��̍앗�͑��킠��܂����A�g�����L���A���{���̏ĕ��ɍL����������������n�Ȃǂ��Ă��A���q�͒n�������d���~�܂��܂��B�܂��M���������d���������̂������ł��B�����ĕ��ł��鏉�㌓�肪��a�`�n�̒b��ŁA���Z���ԍ�͔��Z���ɂ������a�`�̖{���n�ł��������Ƃ���A�M�n�����ڂƂȂ�A��a�`�n�̓����������Ă��܂��B�Ȃ��A���T��N�i1502�N�j��̂��̂���A�V��̖��ɂȂ�܂��B

| �����̓��i�d�v���p�i�j |

|

| �n���g�� |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��O����� |

���㌓���i���˂��Ɓj�́A�ւ��P��n�̒b��ŁA�ւ���ԍ�ֈڏZ���Ĉ����\�������H�ł��B���̑��ɓ�������ڌ����́A���Z�����i�܂��낭���˂��Ɓj�Ə̂���A�u�ւ̑��Z�O�{���v�ƌ����t���[�Y�Œm���܂��B����͓�㌓�����l�Ă����A���n���R���A�Ȃ�n�����A�R�{�̐��̖ɂ��Ƃ��ĕt����ꂽ�n���̖��O�ŁA���Z�����ȍ~�A����p���������݂͂ȁu���Z�����v�Ə̂��A�O�{���̐n�����Ă��Ă��܂��B�������A��㌓�������㑷�Z�����ł���A�u�ւ̑��Z�v�ƌ����Βʏ킱�̏��㑷�Z���w���܂��B

�Ȃ��A�u�ւ̑��Z�v�ƌ����Ȃ�����A���㑷�Z�����̍�ɂ́u�ցv�̕����h����ꂸ�A�u�ԍ�v�̒n�������Ă��܂��B�]���ĎO�㌓�������肪�ւֈڏZ�����ƍl�����Ă��܂��B

���㑷�Z�����̍앗�́A����ɍ��̂Ȃ��ؐ�̉��т��p�ŁA�M�n�L���b���������ɂȂ�A�n���ɂ͑唧��������A������݂̖ڂ��O�{�ږ��ɍ����Ȃ�u�O�{���v�ƌĂ��n�����Ă��Ă��܂��B���̌����̎O�{���͕s�����ł����āA���̂悤�ɉ��M�ŕ`�����悤�Ȃ킴�Ƃ炵�����̂Ƃ͈قȂ�A�Ă������ۂ݂�����܂��B�܂��Ă����������̂ŁA����̑����n����삯�����Ă������̂������A���o���ł����n�������܂��������͂��܂����B���q�͒n���ɂȂ����Ԃ��͐[���ł��B

| ���㑷�Z�����̎O�{�� | ���̎O�{�� |

|

|

���[�i���˂ӂ��j�́A�P�茓�g�n�̒b��ŁA���͎��[�i�����ӂ��j�Ɩ����A�������ֈڏZ���V�����ɋy��ł��܂��B�ʏ�A�u����ڂ��v�ƌĂ�A�֒b��̈���̊����ł��B

���e���������A�قƂ�ǂ�����~���Ă��܂��B�g���L���ؐ�̉��т��p�ɁA�Ă����̍L�����i�ɂ����j�̒��܂����݂̖ڗ�����Ă��Ă��܂��B�Ă������^�R�̓��̂悤�Ɋۂ��Ԋu��u���ė����A���[����i����ڂ��݂���j�ƌĂ��Ɠ��̐n�����Ă��܂��B���q�͒n�����Ԃ��͐[���ł��B

| ���[���� |

|

�����͈ɐ����K���ɏZ�������H�ŁA�O�゠��ƌ����܂��B������E�q����i������̂��傤�j����́i����傤�j���A�������𖼏���Ă��܂��B�������́A�ʖ����q�b���i�������j�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���̗��R�́A���㑺���̕ꂪ�K���̖�c����R�̐��ω��i�d�v�������j��M���A�F�肵�����ߑ��������܂ꂽ����ƌ����܂��B�܂��A���ω��̐\���q���Ƃ��āA��q�̐��𖼏�����Ƃ��`����Ă��܂��B

���㑺���̍ł��Â��N�I�͕��T���N�i1501�N�j�ŁA���͓V���i1532�N-1539�N/�����������j�A�O��͓V���i1573�N-1591�N/�����������j�ƍl�����Ă��܂��B

�����͑��B�����@�Ɋw�Ȃǂƌ����A�Ì����ɂ͑��������i�t���ɂ��Ă�����̂�����܂����A���㑺���͎������㒆���̒b��ł���A���@�͊��q�������������ɂ����Ă̒b��ł�����A���̔N�㍷��150�N�قǂ�����܂��B�]���āA���@�̖�l�Ȃǂł͂���܂���B

�����̏ڂ����o���ɂ��Ă͂悭�������Ă��܂��A���Z�ԍ⌓���̌��Ⴞ�Ƃ��A���邢�͊��t�̖�l�Ƃ��`�����Ă���A����炪�����ʂ肻�̍앗�́A���Z�̊֒b��̉e�����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B�܂�����ɂ́A�R�鍑�������钷�g�ɒb�����w�Ƃ������Ă��܂��B

�����̍앗�́A���Z�`�����B�`�����������앗�ł��B�M�i���̂��j�������A�d�������ӂ����̌͂ꂽ�p�ŁA�n�����U���O���Ƃ����ڔ����������A�n���Ⓩ��肪��������A�������̂������A�����������܂��B

�n���͓��������܂������{���ŁA�Ă����ɍL��������A���n���܂���������A��̂���A��n�Ȃǂ��Ă��܂��B����̒J���[���삯�o�����݂̂��̂�����܂��B���Z�������̎O�{���Ɏ����Đn���Ă��܂����A�����̂��͎̂O�����Z�b�g�ɂ��ďĂ��̒J���̂���C���ɂȂ�܂��B�܂����n���Ă����̂�����A��ʓI�ɑS�̂�ʂ��ē����n�����Ă����A�͂��������ł�������̐n�����قȂ���̂������A�܂��\���̐n�����悭�����Ă���̂������ł��B

���q�͓˂��グ�Đ�肬�݂ɕԂ���̂������A�n�����A���ہA�ꖇ���q������܂����A�Ԃ����[���Ȃ��Ă��܂��B�s�i�Ȃ����j�����Ȃ����ł����A����͂���قNjɒ[�Ȃ��Ȃ����ł͂Ȃ��A�s�K�i�Ȃ�������j�͐n�オ��I�K�A�k���͐��ɂȂ��Ă��܂��B

�����̍쓁�͈ꌩ��������Z�`�Ɍ�������̂ŁA�����̍앗�Ɏ��Ă��܂��B����̍�Ɉɐ����R�c�Œb���������̂�����A����Ƒ����ɂ͉����W����������������܂���B�܂����̏��Ȃ��R��`��b���������钷�g�̍앗�ɂ����Ă���A����ł͑����͒��g�̖�l�Ƃ������܂��B�܂��s�Ȃǂɕ������������b���Ƃ̗ގ����������A�����͂����̒b��ƂȂ�炩�̊ւ�肪�������ƍl�����Ă��܂��B

| �����̓��i�d�v���p�i�j |

|

��̎ʐ^�͏��㑺���ӔN�̓��ŁA������ڈꐡ�㕪�i66.4�Z���`�j�A����ܕ��i1.5�Z���`�j�A�M�����������A�d�����߂Ő攽�肪���Ă��܂��B

�n���͔ڂ����������Ĕ������A�n�����������݂�����ŁA�\���̍����Ƃɂӂ�����������Ă��A�n���킯�o���Ƃ��낪����A��͒��n�ɏ�����܂���ƁA��Ɖ��Őn�����قȂ��Ă��܂��B

�X�q�͒����ŁA���ۂɕi�悭�Ԃ��Ă��܂��B�s�͐��ԂŁA�\���ړB�E�̏�A�����Ɂu�����v�A���n�ɕ��ׂāu���@�@�،o�v�̑�ڂ��A���Ɂu�i���\�Nᡓя\���\�O���v�ƔN�I�����Ă��܂��B�܂����g���\�����̋䗘�ޗ��A���ɂ͂���ɗ����̋䗘�ޗ��̒��肪����A�����钷�g�̒���ɂ悭���Ă��܂��B

�����͓��@�@�̐M�҂ł������ƍl�����Ă��܂��B����͂��̓��Ɂu���@�@�،o�v�̑�ڂ����Ă��邱�ƁA�܂����Ă��邻�̔N�I�u�\���\�O���v�́A���@�̖����Ȃ̂ł��B���̑����̓��͑����̍쒆�ł������₩�ȍ�ŁA���@�����i�݂傤�ق��ނ�܂��j�ƌĂ�A�B��d�v���p�i�Ɏw�肳��Ă��܂��B

�Ƃ���ŁA�����̓��́A�u�d���i�悤�Ƃ��j�v�ȂǂƌĂ�A���������҂͋C�����������Ȃ����悤�ɐl���a��A���̓��͌����z��Ȃ���Ύ��܂�Ȃ��Ȃǂƌ���Ă��܂��B�������͍��b�ł����āA�]�ˎ���ɂȂ��ču�k�Ȃǂł������남���������ꂽ�b���A�����Ƃ��炵���`����������Ȃ̂ł��B�������A�����̓����]�ˎ���Ɋ������Ă������Ƃ͎����Ȃ̂ł��B������A�������������Ă����͓̂��쏫�R�Ƃ������̂ł��B

�ƍN�̑c���ł��鐴�N�́A�����̓��Ŏa���A���ł���L���������̓��ő������A�ƍN�������̑��Ŏ��r�������Ƃ�����܂����B�������A�ƍN�ɂƂ��Ĉ�ԃV���b�N�������̂́A�ƍN�̒��j�ł���M�N���A�M���ɋ^����������A�ؕ��𖽂���ꂽ�̂ł��B�ƍN�͐M���Ƃ̊W���炱������߂��A�M�N�͐ؕ��ƂȂ�A����������͉̂ƍN�̉Ɛb�ł����B

����������Ɛb�̕����ƍN�́A���̉���������͒N�̍삩�Ɛq�˂�ƁA�����������̂ł��B��������ƍN�́A�����̓��͉䂪�ƂɍЂ��������炷���̂Ƃ��āA�����̒��ɑ���������A�S�Ď̂ĂĂ��܂��Ɩ������̂ł����B�����Ȃ�ƁA����ƂɂȂ��镈��喼�A���{��Ɛl�͂������A�O�l�喼�ł��A���R�Ƃ��������Ď����Ȃ������̓����A�����Ă����ď����ł���͂�������܂���B�������������Ƃ���A���m�B�͑����̍�������悤�ɂȂ�A���ꂪ�u�k�Ȃǂɂ���ėd���ɉ����Ă��܂����̂ł��B

�������A���{�ɓG�ӂ����O�l�喼�̒��ɂ́A�����Ă����Ă͔��R�o���Ȃ��Ă��A�������蔽�R���������Ƃ�����܂����B���̂ЂƂ������̓������Ƃ������Ƃł����B�������A���̒n�n�̓�������A�����܂�Čs�i�Ȃ����j�̖��������Ă��܂��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�̂ŁA�����̖��̕������ꎚ�����蒼���A�U�������肵�Ă��܂����Ă��܂����B

�������낢���ƂɁA��̖��@�����̓��̌s�̓��ɂ́A��ۛƂŁu��M�v�Ƃ���܂��B���́u��M�v�Ƃ́A���̑����̓��̏��L�҂ł����O��������E�瓇�M�Z�珟�̂��Ƃł��B�瓇�˂͊O�l�喼�ł���A���얋�{�ɑ��Ĕ����������Ă����˂̂ЂƂł����B���́A���{�ւ̔��R�S���炱�̑������������Ȃ�����A�ڗ����Ȃ��s�̓��ɁA���𗪂��ďۛƂ����A������Ƃ�����R�S���������̂ł����B

�q�R�鍑�r�O���g���A�����钷�g�A������g�[�A�Ɣn�g���A�g��

�q��a���r��~��A�����A�K����㑥���A���[����

�q�͓����r����l�Y�����A�����A�ꐳ

�q�ɐ����r��q�����A���d�A�_�щ@�i�������j�����A�

�q�������r�u�����

�q���]���r���V�_����

�q�x�͍��r���c�`���A���@

�q���͍��r���c�����B��L�A�N�t�A�N���A�����B���L�A�L��

�q���Z���r�P�茓�g�A����A�����A�O���팓���A�ޗnj���A���i���O�A�����A�������݁A����A����

�ԍ���@�����A��q���g�A���R�֒��A�A�I������

�q�o�H���r���R�ߑ�

�q�ዷ���r�~�L�A���l�@���A�@��

�q���ꍑ�r�����F�d�A�s���A�Ǝ�

�q�z�����r�F�����[�A���@�A����

�q���ˍ��r�A��

�q�o�_���r���i�g���A����

�q�Ό����r���j

�q�d�����r�ԏ�����

�q���O���r�����O�����A�@���A�����A�S��A�����A�t���A�g�䐴��

�q�������r���c���d

�q���㍑�r�ێO���i�Ƃ��݂͂�j�Ǝ��A�L�O������A�����A�C�[�d��A�d�v

�q���h���r�m�����j�A���[

�q�y�����r�y���g��

�q�}�O���r�������q�����A���g

�q�}�㍑�r�O�r����A������i�A����

�q�L�O���r�}���M���g���A�g���A�}�������\���A���

�q�L�㍑�r�����c�����A�吷

�q��㍑�r�����捑���A����

�q�������r��t���ʋg�A�ʉp

�q�F�����r���g�����s�A�原

�V�����N�i1532�j-���\�ܔN�i1596�j

�������{�\�O�㏫�R�`�P-�\�ܑ㏫�R�`��-�D�L����

���j�@���{�j�̋敪�ł́A�������{�\�ܑ㏫�R�E�����`�����A�D�c�M���ɂ���ċ��s��Ǖ�����Ď������{��ŖS�������A���T�l�N�i1573�N�j����A�փ����̍��킪�N�������c���ܔN�i1600�N�j�܂ł����y���R����ƌĂт܂��B�������A���y���R����̎n�܂�ƏI���̎����ɂ��Ă͏�������܂��B���̎���͐D�c�M���A�L�b�G�g���x�z��������Ȃ̂ŁA�D�L����i���傭�ق��������j�Ƃ��Ă�܂��B�Ȃ����y���R�Ƃ������̂́A�M���̋���ł��������y��A�G�g�̋���ł�����������ɗR�����܂��B������Ȃ̂ɂȂ����R�H�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����͍]�ˎ���ɂȂ��āA�����邪���ꂽ�Ւn�ɓ��̖��A����ꂽ���Ƃɂ��܂��B

���������{���̋敪�ł́A���\�N�ԁi1592�N-1596�N�j�܂ł̍쓁���Ó��A���̌����ł���c���ȍ~�̍쓁��V���ƌĂ�ŋ�ʂ��Ă��܂��̂ŁA���{�j�Ō����Ƃ���̈��y���R����́A���{���̎���敪�ł͎����������Ɋ܂܂�܂��̂ł����Ӊ������B

���{���퍑����ł������P�U���I���A���[���b�p�͑�q�C����ł����B����́A�V���ȗ̓y��q�C�H��A�N�ł��������̕x����Ƃ������ƂŁA�댯�ȗ��ł͂���܂�����������������̕x��ꂽ�̂ŁA�V���ȗ̓y��q�C�H�����߁A���[���b�p�����͊F���ɂƏo�q���܂����B���{�ɂ�����퍑�������́A�������������[���b�p�����Ƃ̊ւ�蔲���ɂ͌��܂���̂ŁA�����ł͂��̑�q�C����ɂ��ĊȒP�ɐ������܂��B

���̍��A�@�����v�ɂ���ăJ�g���b�N����́A�v���e�X�^���g�i�J�g���b�N����Ɉق������鏔�h�j�ɑR���邽�߂ɂ́A�V���ȐM�Ҋl�����K�v���ƍl���Ă��܂����B�����ăJ�g���b�N����́A�V�V�n�ł̐M�Ҋl����Ƃ��Ă��̍q�C���㉟�����܂����B�X�y�C���A�|���g�K���̓K�`�K�`�̃J�g���b�N�h�ŁA�����͑D�ɐ鋳�t���悹�A�V���ȗ̓y�⎑���A�M�҂��l�����邽�߂ɏo�q�����̂ł��B��q�C����ƌ����ƕ������͗ǂ��ł����A���͂���̓��[���b�p�����ɂ��A�@���̖����肽�N���̗��������̂ł��B

�X�y�C���ƃ|���g�K���͔e���������ċ��������Ă��܂����B���҂̑����͎���Ɍ������A��������[�}���c�i�J�g���b�N����̃g�b�v�j�Ɉ˗����āA�P�S�X�S�N�Ƀg���f�V�����X�����܂����B����͊ȒP�Ɍ����A�X�y�C���͐��ցA�|���g�K���͓��������ďo�q����Ƃ������̂ŁA�������Փ˂��Ȃ��悤�ɂ������̂ł��B

�P�S�X�W�N�Ƀo�X�R�E�_�E�K�}���C���h�֓��B����ƁA�|���g�K���͐��͂𓌂ւƐL���Ă����A�����̃}�J�I�֓��B���Ă�����A�W�A�̋��_�Ƃ��܂����B����ɂ��A�Ӟ��i�R�V���E�j�Ȃǂ̋M�d�ȍ��h������ɓ��ꂽ�̂ł��B�Ӟ��́A���݂ł͗����ɂ悭�g�����h���Ƃ��ĕ��y���Ă��܂����A�①�Z�p�����n�����������A�h���A�h���Ȃǂ̌��ʂ����������߁A��ςȋM�d�i�ł����B�C���h���Y�ł��̂ŁA�C���h�ւ̍q�H��������܂ł́A���Ɠ����̈����ł������ȂǂƂ������A���̌Ӟ����l�����邱�Ƃ��A�o�q�̖ړI�̂ЂƂł������Ƃ������܂��B

�܂��|���g�K���̓A�t���J�ւ��i�o���A�K�[�i�ł͎Y�o���ꂽ�������������D���A�l�X��z��Ƃ��Ĕ������A�A�����J�嗤�ւ��i�o���A�u���W����A���n�Ƃ��ė��D�̌����s�����܂����B

����X�y�C���́A�P�S�X�Q�N�ɃR�����u�X���V�嗤���ȗ��A����Ăւ̐i�o���n�߂܂����B�����ă}�������i���L�V�R�j�A�A�X�e�J�����i���L�V�R�j�A�C���J�����i��ăy���[�A�{���r�A�A�G�N�A�h���j��j�A���D���s�����ĖŖS�������̂ł��B

���̂悤�ɁA���[���b�p�����͏@���̖�����āA�V���ȐA���n���J�邽�߂ɏo�q�����̂ł��B�܂��̓L���X�g����z�����A���n�̖����L���X�g���̐M�҂Ƃ��A�}�C���h�R���g���[�����ĐN�����悤�Ƃ��Ă����̂ł��B�����ĕz�������ۂ����ꍇ�͕��͂ŐN�����Ă������̂ł��B�����Ă��̐N���̗��́A�₪�ē��{�ւ����������ƂɂȂ�̂ł��B

������N�i1477�N�j�A�P�O�N�ɋy�����m�̗����I�����܂������A���R�E���R�ǂ��炪���������Ƃ������Ƃ��Ȃ��A���s�͈�ʏĂ��쌴�Ɖ����A���̐헐�͑S���ɔg�y���邱�ƂɂȂ�܂����B�����������Љ�s���̒��A���{�ɑ��Đ�]��������A�敾���������l�X�́A�����邽�߂̎��Ȗh�q�̂��߂ɕ������͂��߂�̂ł��B

�_���ł́A�y�n����v����邽�߂ɔ_���B���������A���͂����悤�ɂȂ�܂��B�����Ă��̕��͂�w�i�ɁA�N�v�̊z��̎�ɒ��k��������A���̖@�����炪���߁A�ᔽ�����҂͑��������A�������n�߂�̂ł��B������������y���i��������j�ƌĂт܂��B�����đy���̑��l�B�́A�ꍇ�ɂ���Ă͗̎�ɂ����͂őR�����̂ł��B

�s�ɂ����Ă��Ꝅ���N����A�l�X�͎��Ђ�y�q�i�ǂ���/�����j�A�K�݂��Ȃǂɉ�������A�ؕ����Ă������A���ڂ̕��𗪒D�����̂ł��B���{�͈Ꝅ��������邽�߂ɒ����R��Ґ����h�����܂����A�Ꝅ���������͂��̕��m�B�̈ꕔ���Ꝅ���ɉ��S���A�����Ɖ����Ƃ����L�l�ł����B��������ɂ́A���m�̋C�����������ቺ���Ă����̂ł����B���̂��߁A�y�q����݂��Ȃǂ́A�{�f�B�[�K�[�h�Ƃ��ėb�����ق��Ď��Ȗh�q�����̂ł��B

�����̗b���́A�u�������}(���傤���イ�����Ƃ�)�v�ƌĂꂽ�ҒB�ŁA���̂قƂ�ǂ����S�_�����l�������ĐH���l�߂��Q�l�ȂǂŁA������ɂ��镐��ɂȂ肻���ȕ��������A���ނ낵�Ă���悤�ȘA���ł����B�܂��b���Ƃ͌����A�ق��傪�틵�I�ɕs���ɂȂ�����A��荂����V��G���玦���ꂽ�肷��ƁA�ȒP�ɐQ�Ԃ�悤�ȎҒB�ł����B

���m�̒��ł��A�e���ȑ����ƕ���ŁA��l������Đ擪�ɗ����Đ키�ʼn��w�̕��m�𑫌y�A�G���i�����Ђ傤�j�ƌĂт܂����A�������������y�͕������ォ�瑶�݂��܂����B���m���x�z����̒n�̔_��������ł���A��������ꍇ�͐i�R���铹���ŗb�����W�߂Ȃ���i�̂ł��B�������������ɂ��A�Ȃ炸�҂͂��܂����B���̗Ⴊ���`���i�ؑ\�`���j���㗌�����ۂɓ����ŏW�߂ĘA��Ă����A���ł��B���̘A���́A�s���r�炵����ė��D�̌����s�����A�D�������Ȃ��Ȃ�ƁA�������ƍ��A���Ă��܂��܂����B

�����A���y�ȂǂƌĂꂽ�ʼn��w�̕��m�B�́A��{�I�ɗ̓��̔_���ŁA�̎�Ǝ�]�W������܂����B�������A��������̑��y�́A�헐�̐��Ƃ����Љ��̒��̊W�߂̗b���ł����炻��Ȃ��̂͂Ȃ��A�܂��蕿�𗧂Ă�Ƃ������ӎ�������܂���B�����̕��������Ȃ炸�҂ł��B��Ȃ��Ȃ����瓦����A�ȒP�ɐQ�Ԃ�A���ꂪ��������̑��y�ł����B

���������Ȃ炸�҂̑��y�B�́A��P��ڋ��Ȑ�@�Ƃ����Ȃ������A�퓬���̗��D���������Ă����A���ɕ�V�͕K�v�Ȃ������̂ŁA�������ɗ����A�Q���~����邩������Ȃ�������̐��ł́A�����B�ɂƂ��đ��y�͓s���̗ǂ��҂������̂ł��B�����ŕ����B���ڂ�t�����̂��y���ł����B�y���̃��[�_�[�i�̎ҒB�ɁA�\���ȂĉƐb�Ɏ�藧�Ă�Ƃ����A��荂���g����������������A�y�����Ɣz���ɑg�ݓ���Ă������̂ł��B

���m�̗��Ȍ�ɐ헐���S���ɋy�ԂƁA���y�Ƃ������A�ʼn��w�̕��m�B�̑�ʑ������K�v�ƂȂ�܂����B����܂ł́A���l���ł��ނ낵�Ă����A�H���l�߂Ȃ炸�ҒB��������������W�܂�A�������ȏW�c��Ґ����Ă��܂������A����ł͓����̂Ƃꂽ�킢�͏o���܂���B�����ŁA�x�z�ɉ������y���Ȃǂ̑��X����A�Ⴂ�_���𑫌y�̗\�����Ƃ��ČP�����A�킢���Ȃ����ł������炩�̕�V��^���Ď�]�W��ۂ��A����R�Ƃ��ČP�����s���悤�ɂȂ�A����S�C�Ƃ������A�������킲�Ƃ̐�啔�����Ґ�����A��������ɓ��������P�����s����悤�ɂȂ�̂ł��B

�S�C�`���̏ڍׂ�`����w�S�C�L�x�ɂ��ƁA�V���\��N�i1543�N�j�A��q���i���������j�ɒ����D���Y�����A����Ă����ܕ�i���ق��j�ƌ��������l���A�ˎ��q�����āi���˂����܁@�Ƃ������j�̉Ɛb�E�����D���ƕM�k���A���悵�Ă����|���g�K���l�������Ă����Γ�e�̂����A�����ĂƂ��̕����w�������Ƃ���܂��B

�S�C����ɓ��ꂽ���ẮA�������b��̔������q�i�₢���@����ׂ��j�ɂ��̕����𖽂��܂����A�ǂ����Ă������̋Z�p�ō��o���Ȃ������̂��A�e�̏e�g����ӂ����l�W�ł����B�Γ�e�͏e�g�̔��ˌ�����Ζ�Ƌʂ����܂����A���̒�ɓ����镔���ɂ͋��x���K�v�Ȃ��߁A�l�W�Ńt�^�����Ă������̂ł��B�������A�ˋN���Ă���l�W���͍̂��Ă��A�˂����ޑ������Ȃ������̂ł��B�����ŋ����q�́A���̎ዷ���|���g�K���l�ɉł����A�|���g�K���Ńl�W�̐����@���w���A�̂��ዷ�͋A�����Ă��̋Z�p��`���A���Y���̉Γ�e�����������ƌ����܂��B

�S�C�`���ȍ~�A�|���g�K���Ƃ̌��Ղ��n�܂�܂��B�܂��A�A�����J���o�R���ē��{�ւ���ė������߁A�|���g�K���ɒx���������X�y�C���Ƃ��f�Ղ��n�߂܂����B�����̐l��������痈���ƌ������ŁA�ނ���ؐl�i�Ȃ��j�A�ނ�Ƃ̖f�Ղ��ؖf�ՂƌĂт܂��B