![]()

![]()

| 拵と白鞘 |

ここでは日本刀の外出着である拵(こしらえ)と、寝間着である白鞘(しらさや)、各時代の拵について解説します。

《 目 次 》

|

|

3.各時代の拵 |

|

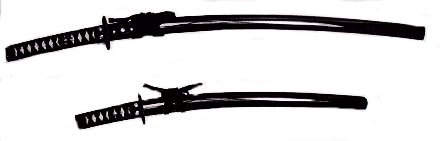

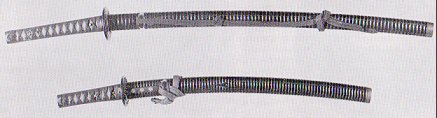

拵(こしらえ)というのは、上の写真のように刀の外出着のことです。武士は外出の際、拵に刀身を納めて腰に帯びることになります。

これに対し白鞘(しらさや)というのは、刀の寝間着のようなものです。詳しくは下の白鞘をご覧下さい。

日本刀の柄木の両端には、金具もしくは角(つの/水牛などのつの)が付けられています。茎(なかご)臀にあたる側のものを頭(かしら)、鐔に近い側のものを縁(ふち)と呼びます。そしてこれら二つをまとめて縁頭(ふちがしら)と呼びます。

日本刀の茎(なかご/握る所)には柄木(つかぎ)をかぶせますが、柄木は茎の形に合わせてくり抜いた木を2枚はり合わせて作りますので、その上下に縁頭を取り付けて固定します。

縁頭には風景、歌、物語の1シーンなど様々な題材がデザインされています。頭は、刀を腰に差した際、対面する相手からよく見える部分なので、平和な江戸時代になると凝った(こった)金具が用いられました。

写真の左上が頭を真上から見たもの、その下は縁を真横から見たもの、右側の図は縁を真上から見たところです。縁には細長い三角形のような穴が空いていますが、ここには刀の茎が入ります。

| 縁頭 | 縁を上から見た図 |

|

|

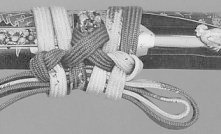

柄巻(つかまき)とは、柄木の上に巻いた鮫皮(さめかわ)の上から組糸や革などを巻き、柄木を補強し、手溜まり(てだまり)を良くするためのものです。また、ただ組糸を巻いてあるだけでなく、これにはかなりの技術を要します。

まずは柄木を造ります。これは鞘師が造ることが多いですが、柄巻師が造る場合もあります。材料は鞘と同じく朴の木(ほおのき)です。柄形(つかなり)には、並反(なみぞり/刀身と同じく刃方が山形になっている)、立鼓形(りゅうごがた/真ん中が細くなっている。下記写真)などがあります。

巻き方には下記のようなものがあり、巻いていくときに「菱紙」と呼ばれる生紙(きがみ・石州半紙)をよく揉んで、軟らかくして小さく切って紐の下に敷いていきます。これは巻始めから行い、肉置きや菱形を整える役割を持っています。この菱紙の入れ方は各人各様で一本一本異なります。

紐の裏には「薬練(くすね)」という松脂と菜種油を混ぜて煮たものを練って作った接着剤を塗ります。こうすると材料が強くなります。弓の弦にこれを塗って敵に備えたことから「手ぐすね引いて待つ」という言葉が出来ました。

| 柄巻 | 立鼓形 |

|

|

主な巻き方には以下のようなものがあります。

| 巻出し(一文字) | 諸撮巻 | 諸捻巻 | 平巻 | 結玉 |

|

|

|

|

|

| 片捻巻 | ねじり巻 | 片撮巻 | 篠巻 | 留 |

|

|

|

|

| 諸撮巻 (もろつまみまき) |

上下ともつまんで巻きます。つまむとはX状に重なった部分の紐の両端を裏側へ曲げることです。 |

| 諸捻巻 (もろひねりまき) |

上下ともひねって巻きます。 |

| 平巻 (ひらまき) |

平のまま巻きます。太刀に多いので太刀巻とも言います。 |

| 結玉 (むすびだま) |

真ん中で紐を結んで巻きます。 |

| 片捻巻 (かたひねりまき) |

片撮巻と同じ。 |

| 捻り巻 (ねじりまき) |

上下ともねじって巻きます。 |

| 片撮巻 (かたつまみまき) |

上をつまみ、下をひねる、片捻巻の逆です。 |

| 篠巻 (しのまき) |

紐の下にこよりを入れて巻き、盛り上がらせる巻き方です。 |

| 留 (とめ) |

最後の留めの部分で色々な手法があります。図は頭(かしら)に掛けて留めていて、頭の脱落や紐の緩みを防止でき打刀に多い留方です。 |

| 鮫(エイ) | 鮫の皮 | かいらぎ |

|

|

|

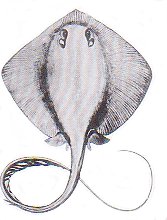

上の一番左の絵が鮫です。いわゆるJAWSの鮫ではなく、エイの一種です。その背中の皮を使います。東南アジア産が主です。真ん中の絵がその皮を開いたところです。上の左右に2つある白い穴が目で、黒いチョボ2こは塩吹き、その下に大きく二重丸のようになっているのを親粒(おやつぶ)と呼びます。

この鮫皮にも色々種類があり、高級品から安物まで様々です。その中に梅花皮(かいらぎ)という鮫皮があります。これは鞘によく使われます。一番右の絵のように、粒が梅花に似ていることから当て字でこう呼ばれますが、外来語なのか語源は分かりません。拵の鞘にこの梅花皮を巻いた物があり鮫鞘(さめさや)と呼ばれますが、柄木に着せた鮫皮のように粒は残ってはおらず平になっています。鞘の上に鮫皮を巻いて粒が隠れるまで漆を掛け、乾燥後に粒が現れるまで研ぎ出しているのです。

鮫皮も柄木を補強する意味で使用します。鮫皮を柄木にかぶせることを「着せる」と言います。表面の粒々が柄糸を巻きやすくもします。下の写真が鮫皮です。これを柄木に巻き付けてくっつけるわけですが、それまでの下準備が大変なようです。水に浸すと柔らかくなりますが、乾くと縮むので、ピッタリとくっつけるには技術が必要です。接着剤には続飯(そくい)というお米を練ったものを使います。鮫皮の接着に関しては、餅米の糊を使うとも聞いたことがあります。ちなみに、鞘などの接着にもこの続飯を使います。

| 鮫皮 |

|

図版:福永酔剣著「日本刀大百科事典」 雄山閣出版、飯田一雄・若山泡沫著「鐔小道具鑑定入門」光芸出版より

目貫とは、もともとは柄が刀身から抜けないように止める目釘(めくぎ)飾りが発展した物で、下の写真のような金具です。鮫皮の上に乗せて上から柄糸で巻き込みます。目貫は2個1組になっており、これも握ったときの手溜まりを良くする働きがあります。

目貫には表に入れる表目貫と、裏に入れる裏目貫があります。表裏は刀の表裏の事です(「日本刀の裏表」を参照して下さい)。表の目貫は縁寄りに、裏の目貫は頭寄りに入れます。目貫の題材も草花や動物など色々あります。

ちなみに、目貫の入れ方にもルールがあって、動物ならその頭は表裏とも縁の方に向けて入れ、草花なら根は縁の方に向けて入れ、花は頭の方へ向けて入れます。これを逆にすると逃げ目貫といって嫌われるのです。目貫にも色んな技術が取り入れられ、人物や動物などミニチュアを見ているようで楽しい物です。

| 目貫 |

|

刀装具は専門の職人が作りますので、小さな目貫にも作者の銘が入れられることがあり、以下の2つがあります。

| 際端銘 | 短冊銘 |

|

際端銘(きばためい)とは、目貫を柄に巻き込んだ状態で、柄の棟側の上から、つまり刀を帯びている人が見える目貫の部分が際端です。目貫に銘を入れる際は柄に入れた後でも見えるようこの際端に入れるのが本則です。また短冊銘(たんざくめい)とは、短冊形の板に銘を彫って裏側にはめ込んだ形のものです。

|

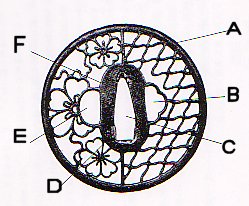

A:耳(みみ)/鐔の円の外周のことです。

B:笄櫃(こうがいひつ)/笄を通す穴です(小柄・笄参照)。

C:中心穴(なかごあな)/刀の中心を通す穴です。

D:責金(せきがね)/中心穴の大きさを調整するために埋めた素銅です。

E:小柄櫃(こづかひつ)/小柄を通す穴です(小柄・笄参照)。

F:切羽台(せっぱだい)/切羽を乗せる台です。

※責金は、刀身がぐらつかないように中心穴を小さくするために素銅で埋めたもので、制作当時は無いものですが、鐔工の流派によっては、初めから責金を入れているものもあります。

覆輪(ふくりん)とは、鐔の耳を金銀などで包んだものを言います(上の写真)。耳の損傷を防ぐ一方、装飾の意味もあったと思われます。変わったところでは、「小田原覆輪」というのがあって、覆輪自体がくるくると動くようになっているものもありますが、固定されていたものが時間が経って動くようになったとする説と、初めから動くようにしてあったという説があります。

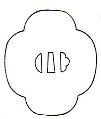

鐔の形には、丸形、角形など色々ありますが、変わった名前としては上の写真の「木瓜形(もっこうがた)」があります。キュウリを輪切りにした時の種のような形になっています。鐔は刀身に取り付け、刀のバランスを取り、手元を守る役割もあります。下の写真は鐔の表になります。鐔にも表裏があるのです。鐔の表とは、刀を帯びた状態で向かい合った人に見える側、つまり柄側の面を指します。

また、写真では右下にも小さな穴があります。これは手貫緒(てぬきお)を通す穴です。手貫緒とは、戦いの途中で刀を落とさないようにするための紐です。杖(つえ)などについている紐と同じような目的で使います。ただし、全ての鐔に手貫緒の穴が空いている訳ではありません。

鐔の絵柄にも色んな題材があって、裏と表で物語を成すものなどこれだけでも収集して楽しいものです。

| 鐔 |

|

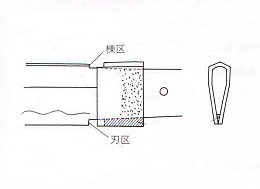

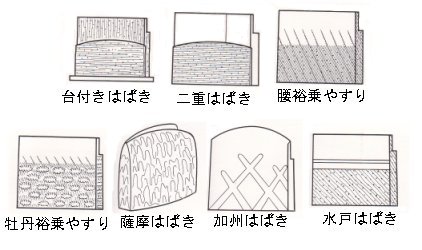

はばきとは、鐔の刀身側にある、茎(なかご)に装着してある金具のことです。はばきは白鞘、拵に刀身を収める際必ず必要なものです。下の左図の区(まち)の右側にある金具がはばきです。はばきは刀に合わせて1個1個作られます。役目としては、刀身を鞘の中で宙に浮かせ固定するような役目をします。

「はばき」という漢字はあるのですが、変換候補には出て来ませんのでひらがなにしました。脛巾と書いて「はばき」と読みますが、これは昔に旅行や作業時に足のスネに巻いて動きやすくした、いわゆる脚絆(きゃはん)のことで、刀のはばきも人が脛巾を付けた姿に似ていることから「はばき」と読んだとも言われます。

| はばき | 装着した所 | 金着せ二重はばき |

|

|

|

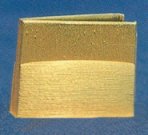

はばきの材料は銅が主で、金や銀なども使われます。上の写真のように、金箔をかぶせて二重にしたはばきは金着せ二重はばき(きんきせふたえはばき)と呼ばれます。こういったはばきが付いた刀は良作が多いです。はばきを作るには、材料を火床で赤らめ、鎬の厚み分を残して金槌で叩いて伸ばします(図の①)。

はばきは刃側で接着されますので、刃の側に来る部分は薄く、棟側は区(まち)の深さに合わせて厚みを残し、下になる方(柄側)を厚みを持たせて伸ばします。区(まち)は、刀身と茎(なかご)との境目のことですが、茎は刀身より幅が狭く作られています。従って刀身と茎の境目である区は、刃側、棟側ともに「L」字形に刀身より少しくぼんでいます。棟側に厚みを持たせるのは、この上に棟区が乗るようにするためです。当然、刃区もはばきの上に乗るのですが、接着するために薄く仕上げるのです。また、下になる部分、つまり柄側を厚めにするのは、鞘に刀身を納めている時に、勝手に抜けてしまわないようしっかりと鯉口(こいくち/鞘の入口)に固定するためです。

次に刀身に合わせて折り曲げて(②)、いったん開いて(③)、棟区が乗る部分を切り抜きます。はばきは刃方で接着するのですが、これを鑞付け(ろうづけ)と言います。区金(まちがね)という銅の細長い棒を挟んで、酸化止めの硼砂(ほうしゃ)を塗って銀鑞を置いて加熱します。接着できたら茎(なかご)にはめ、叩き締めながら少しずつ区の方へ押し上げていきます。この際、あまり強く区側へ押し上げてしまうと、刃区の刃が欠けてしまうことがあるので細心の注意が必要です。刀に合ったらこの後は仕上げの鑢がけを行います。

| ① | ② |

|

|

| ③ | ④ |

|

|

| 徳間書店「日本刀全集」第7巻より | |

次に金や銀などを着せていきます。材料を0.12ミリくらいに伸ばしてヘラで着せていきます。現在日本刀を買うと、ほとんどは金着せか銀着せのはばきが付いていると思いますが、はばきが二重になって金を着せたはばきもあり、これを金着せ二重はばき(きんきせふたえはばき)と呼び、手間がかかるので高級品です。またはばきには地域特有のものがあります。

仕上げにかける鑢は装飾的な意味もあると思いますが、鯉口にしっかりとかみあわせる役目も果たします。また鑢は一本一本フリーハンドで突いていきますので失敗は許されず、熟練が必要です。

| はばきと鑢の種類 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第7巻より |

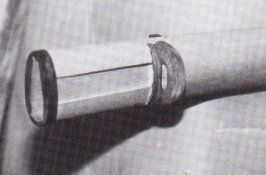

切羽とは、鐔を装着する際に、鐔の表と裏に乗せて刀身の茎(なかご)に通して柄をはめ、鐔を固定するパッキンのような役目を果たすものです。はばきや鐔、切羽、柄は全て刀身の茎尻(なかごじり)から通して装着しますが、まずはばきを装着し、次に切羽を1枚茎尻から通して装着し、鐔を装着後に切羽をもう1枚装着し、最後に柄をはめます。

切羽にも金を着せたものなど様々なものがあり、写真で見る限り簡単に作られるように見えますが、これを満足に作れる職人も少なくなっています。

| 切羽 |

|

・切羽詰まる

物事がさし迫ってどうにも動きが取れなくなる事を「切羽詰まる」と言いますが、この切羽は日本刀の切羽から来た言葉です。

しかし、この切羽はここで解説した刀用の切羽ではなく、太刀拵の切羽の様子から来た言葉です。写真がないので言葉での説明となりますが、後世の衛府太刀(えふのたち)などの儀仗太刀(ぎじょうのたち/儀式用太刀)の切羽は、刀の切羽のように鐔を挟んで鐔の表裏2各1枚ずつではなく、片側2~3枚ずつ装着します。しかもこういった太刀の鐔と切羽は一体となっているのです。

儀仗太刀の拵は実用本位ではなく装飾重視です。鐔も手が込んでいて、鐔の本体は木瓜型で表裏ともに縁を残して内側をすき取り、そこにスッポリと入る一回り小さく薄っぺらな鐔をはめ込みます。そしてこの一回り小さな鐔も縁を残して内側をすき取り、そこにスッポリと入る一回り小さい薄っぺらな鐔をはめこみます。そして裏側も同じように作ります。この薄っぺらな一回りずつ小さいものを切羽と呼んでおり、これは鐔にセットして合体させるとピッタリと合わさって1枚の鐔のようになるのです。

「詰まる」とは、配管などに何か物がつまったとか言う場合の「つまる」ではなく、箱に入れられるだけ物をつめるといった場合の「つまる」の意で、ギッチリと詰まってすき間がないといった意味です。つまり太刀の切羽が鐔にキッチリとはまって動かない様子になぞらえ、こういった表現が生まれたのです。

下の図の上が小柄、下が笄です。本来小柄は金具の部分(2番目の写真参照)のことですが、小刀が付いた状態のものを総じて小柄と呼ばれていることが多いです。これは携帯ナイフのようなもので、木を削って爪楊枝(つまようじ)を作ったり、紙を切ったりと言った使い方をしたのでしょう。

よく時代劇などでは小柄を手裏剣代わりに使うシーンがあります。しかし、小柄は柄の部分はそこそこ重みがありますが、刃の部分(刀でいう刀身の部分)は片切刃造といって片側にしか刃が付いていない造りとなっており、左右のバランスが悪く、柄の重みに対して刃部分(刀でいう刀身部分)がとても軽いので、投げてもまっすぐ飛ばず、手裏剣としては上手く仕えません。

小柄と笄 徳川美術館蔵品抄より 小柄と小刀

笄は携帯用の櫛のようなものです。これで髪を掻き上げたり、髷の中がかゆい時にかくものです。また下の写真のような「割り笄」といって、縦に真っ二つに割ったものがあります。ちょうど箸のような状態になっています。くっつく面の片側に凸、もう片側に凹のくぼみがあって、くっつけるとピタリと合うようになっています。こういった笄は、何か取引をする際に、それぞれが半分ずつ持っておいて、取引の際に相手が本当に取引相手かどうか確かめる割り符のような使い方をしたともいわれます。

割り笄 同上

上で解説した鐔の写真を見てください。左右に穴が空いていました。そしてこれらの穴は小柄・笄を通す穴だと書きました。小柄・笄は、鞘に専用の収納スペースがありこれを櫃(ひつ)と呼びます。鞘の表裏に櫃と呼ばれる溝が作られており、これが小柄・笄の収納スペースとなるのです(下の写真)。

刀の裏にあたる側に小柄、表にあたる側に笄を入れますが、櫃に小柄や笄を入れると、鞘の鯉口から小柄・笄のお尻が少し飛び出した形になります。そして刀を鞘に収めると、小柄・笄の飛び出た部分が前述の鍔の穴から頭を出すのです。

小柄・笄は、刀を鞘へ納めたまま取り出せます。小柄・笄とも、小柄で言えば刀身の部分のみ櫃の中に隠れた状態で納まっているため、柄の部分を親指の腹で鍔の方へ押し上げると、鍔の穴から出てくるので引き抜きます。また収める時は鍔の穴から小柄や笄の先のとがった方を差し込んでいけば、櫃に収まります。

このように櫃を彫った鞘は加工も難しく高級品です。従って全ての刀の鞘に彫られている訳ではなく、櫃があっても小柄・笄がなくなっている場合もあります。ちなみに、小柄・笄の両方がある場合と、片方しかない場合は小柄櫃のみが彫られており、笄櫃のみという鞘はありません。また小柄の代わりに、小柄に似た馬針(ばしん)と呼ばれる、柄と刀身が一体で作られたものを櫃に収めている場合もあります。馬針は馬の足が鬱血(うっけつ/血が流れずたまること)した場合に、その血を抜いてやる時に使う物です。

| 櫃 |

|

鞘の入り口部分を鯉口と言います。鯉の口のような形をしているのでこう呼ばれます。上の小柄・笄で挙げた櫃の図を見てください。鯉がパックリと口を開けたように見えます。刀に手をかけ、左手の親指で鐔をグッと押すと少し刀が抜けます。これを「鯉口を切る」と言います。白鞘の鯉口は素材である朴(ほお)の木のままですが、高級品や拵(こしらえ)の鯉口には角(つの/動物のツノ)で別途作った鯉口を取り付けます。

小柄、笄、目貫の三点を総称して三所物と言います。

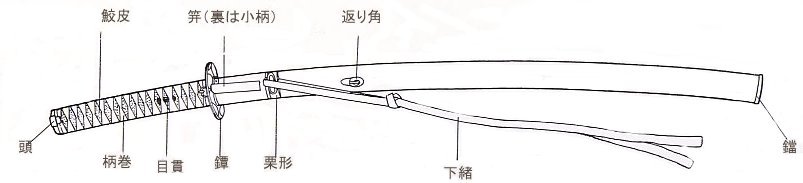

栗形は、差し表に取り付けられた、下緒(さげお/下記参照)を通す部分のことです。栗の形に似ているからこう呼ばれます。上の櫃の写真を見て下さい。櫃の鞘尻寄りに、黒い突起物が見えます。これが栗形です。刀を帯に差した時、この栗形が帯に引っかかって下方向にズリ落ちないようになり、下緒を鞘と帯にからめて刀を固定します。

下緒は、鞘に巻き付けてある組みひものことです。時代劇を見ていると、刀を帯びている時もこの下緒を鞘に巻いたままにしておりますが、下緒というのは鞘や帯にからめて鞘を後ろなどから抜き取られないようにしたり、刀を固定するためのものです。ですから鞘に巻いたままではおかしいのですが、大抵巻いたままになっています。これはいっこうに改められません。

下緒の巻き付け方、着物、拵にも当時は地方によって特色があって、武士はそれぞれ自分の国のものを身に着けていたようです。衣類や拵、下緒のとりかたでその生国がわかったともいいます。下緒の結び方については下緒の結び方をご覧下さい。

| 下緒 |

|

返り角とは、鞘の表にある突起物です。さぐりとも呼ばれます。いったん帯に差した刀の鞘が、この突起が帯びに当たって抜けないように工夫されて作られています。

| 返り角 |

|

鐺とは鞘のお尻の部分のことで、小臀とも書きます。

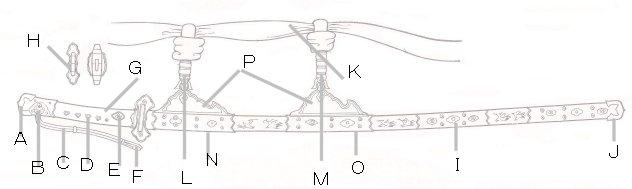

太刀の拵にも色々と種類がありますので、各部の名称を紹介します。

| 儀仗太刀(飾太刀)の各部名称 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第6巻より |

儀仗太刀(ぎじょうのたち)とは、儀式に用いる太刀のことで、実戦用の武器を表す兵仗(ひょうじょう)に対する言葉です。平安時代に朝廷の最高儀式の時に皇族や高官などが佩用しました。唐の様式をそっくり継承したものを飾太刀(かざたち)と呼びます。これは実戦用ではないので、中身は鉄の棒や木、竹などを入れています。鞘には梨子地や螺鈿で花鳥などを描き豪華な物です。この形式は大変高価な物なので、皇族や公卿でも裕福な者しか持てず、位のみ高くて収入の少ない者達はこれの略式を持ちました。金具には宝玉などを付けず質素で、細くてきゃしゃな姿なのでこれを細太刀(ほそだち)と呼びます。

| A:冑金(かぶとがね) | I :責金(せめがね)/鞘割れ防止の金具 |

| B:環(かん)/腕貫緒を通す輪 | J:石突(いしづき)/太刀の鐺(こじり)、つまりお尻のこと |

| C:腕貫緒(うでぬきのお)/刀を落とさないように手首を通しておく紐 | K:佩緒(はきお)/幅10cmほどの平緒でこれで腰に巻いて太刀を固定します。帯取りとも言います。 |

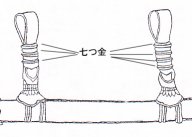

| D:俵鋲(たわらびょう)/宝玉が付いた鋲 | L:七ツ金(ななつがね)/足の緒は輪っかにする為二重になっているので、それを締める金具で、一ノ足には三個はめます。 |

| E:目貫(めぬき)/単なる飾りです | M:七ツ金/二ノ足には四個金具を付け、合計七個なので七ツ金と呼びます。 |

| F:露金物(つゆかなもの)/鉄むき出しの金具 | N:一ノ足(いちのあし)/山形金物の上にある緒で、上橋は帯取りを通すように輪っかになっていて、下端は山形金物にくっついています。鯉口に近い方を一ノ足と呼びます。 |

| G:鮫皮 | O:二ノ足(にのあし)/石突側を二ノ足と呼びます。 |

| H:唐鐔/分銅鐔とも言われる唐式の鐔 | P:山形金物(足金物)/上には足の緒が付いていて下は鞘にかぶせた金具。 |

平安時代には下記のような拵の太刀を佩いて戦いました。このころは柄に紐を巻くよりも、漆で塗り込めたり蛭巻(ひるまき)、錦包などがもっぱら行われています。

|

毛抜形太刀は、蝦夷(えみし)が使用していた毛抜形刀を太刀姿に発展させたもので、平安中期から平安後期初頭頃まで関東・中部地方で用いられた太刀で、平安後期には次第に武用としては用いられなくなり、都の諸門の警護などにあたる衛府(えふ)の武官の儀仗用太刀(ぎじょうようたち)として採用されました。従って衛府太刀(えふのたち)とも呼ばれ、公家が外出時に佩用(はいよう)したりした事から野太刀(のだち)などとも呼ばれました。そして江戸時代には毛抜きの透かしは目貫となって形のみが残りました。

|

柄や鞘を黒漆塗りとし、金具には鍍金や銀を使い、金具ごと塗り込めたものもあります。六位以下の太刀形式とされ、凶事の際は五位以下もこれを佩用するように決まっていましたが、武士達には簡素な感覚が好まれ、武用の太刀形式として最も広く用いられました。これに銀の金具を用いたものも黒塗白飾太刀として好まれ、真っ黒な装束を着た寺院警護の者達にも好まれました。

|

幅の狭い銅や銀の薄板を柄や鞘に螺旋状に巻いたもので、柄のみに巻いたもの、鞘との両方に巻いたものがあります。

|

鞘に動物の毛皮で作った袋をかぶせることが奈良時代から行われ、これは日光や雨による鞘の損傷、ひいては刀身の錆ることを避けるために行われました。虎や豹、鹿、猪などがあり、身分によって使えるものが決められていました。

注:図の太刀はこの時代のものではありません)

刀と言えば室町時代以降の物と思われがちですが、実は刀形式の武器は平安後期頃からありました。それは平造りで脇差サイズのもので、僧や下級武士達が身に付けている所が絵巻などにも描かれています。拵は縁頭に金具を使い、柄は中程に筒金をはめて補強し、鞘には黒漆をかけたものが多かったようです。鐔は付いてるものや付いていないものもあったようです。

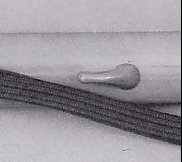

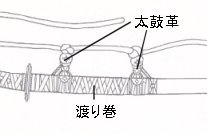

鎌倉時代には下記のような拵の太刀を佩いて戦いました。前代よりの黒漆太刀拵、蛭巻拵なども使われ、この時代の革包太刀拵とともに練革鐔(ねりかわつば)が多く使われています。これは革を膠(にかわ)の汁につけて芯まで染み込ませ、数枚重ねて鉄追で叩くと一枚に合わさります。周囲を綴じ革で縫い合わせたり、覆輪をかけたものなどがあります。これは軽くて頑丈なことから好まれました。また騎射から太刀打ちへと戦闘形態が変化するに従って、柄には柄巻が施されるようになり、鎧の草摺(くさずり/腰から太股を守るスカート状の部分)に当たって損傷の激しい部分を渡り巻で補強するようになり、南北朝期以降は兵仗の太刀(実戦用の太刀)には柄巻、渡り巻を施すのが一般的になります。なお、渡り巻とは、鞘に巻いた金襴の錦の上に柄巻と同じ紐を巻いた物です。また七つ金も太鼓革に変化していきます。

| 渡り巻 | 七つ金 |

|

|

「厳めしい(いかめしい)拵の太刀という意味で、普通は下の長覆輪兵具鎖太刀拵と同形式で、帯取(おびとり/佩緒とも/太刀を佩く時に使う帯)が染皮で七つ金を付けたものを厳物造と呼びます。七つ金は足(この金具を付けてある皮の部分)の長さを調整する物で、上図のように佩いた状態での後側(二の足)に四つ付ければ尻下がりに、逆にすれば尻上りに佩くことになります。

|

厳物造の皮帯取の代わりに兵具鎖を取り付けたものをこう呼びます。これは兵具に使われた鎖をこう呼ぶのであって、朝廷の兵庫寮で造られた『兵庫鎖』とするのは誤りです。兵具鎖は上図のような緻密な鎖です。この拵の特徴は、柄に僅かに反りを持たせ柄側面を鍍金銀の地板で挟むかもしくは鮫皮を巻き、刃寄りに花形の飾り鋲を4個打ち、柄の刃、棟両側から覆輪をかけて地板あるいは鮫皮を押さえ、兜金(柄頭の金具)と縁金具で覆輪を固定しています。鞘にも鍍金銀の地板を貼り花鳥などを彫刻し、柄と同じく長覆輪で地板を押さえ責金などで固定しています。ちなみに覆輪とは柄や鞘の刃側、棟側を金属で覆ってあるものを言います。また茎の形で『雉子股形(きじももがた)』というものがありますが(上図)、これはこういった拵の刃側に打つ鋲が茎に当たらないように工夫された物です。

|

鞘の下地を馬などの厚手の革で包み漆を塗り込めた実用本位の拵です。このような拵は雨露にも強く前代に使われた尻鞘をかぶせる必要もなく、軽いので室町時代まで流行します。柄は鮫皮を巻いた上を革で平巻にしたものや、柄も革でくるんで漆をかけたものもあります。渡り巻(わたりまき/帯取の間を柄巻と同じ素材で巻いたもの)を施すようにもなります。

前代から引き続き黒漆太刀拵、革包太刀拵、蛭巻太刀拵などが用いられましたが、この時代には『大太刀』という非常に長寸な太刀も使われました。これは自分では持っていられないので、従者に担がせており、使う時には従者に持たせたまま抜きました。しかし従者が追い払われたり、やられたりすると全く役に立たないので、そんなに長くは流行しませんでした。

| 大太刀をかつぐ従者 |

|

|

約三尺七寸の大太刀の拵です。柄は鮫皮で包み黒漆をかけ革の柄巻を施してあり、鞘は赤い革で包まれています。

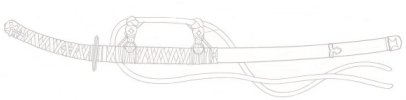

室町時代になると、主流は太刀から刀へと移行していきます。従って室町時代前半の拵の主流は革包太刀拵や革包糸巻拵ですが、後半の主流は打刀拵(うちがたなこしらえ)となります。太刀の添料として用いられてきた寸法が伸びた腰刀や、郎党などが用いていた打刀がいわゆる刀へと発展していきます。そして集団戦で片手で振り回すことが出来る『片手打ち』と呼ばれるものが作られ始めます。これは腰に刃を上にして差しました。これの拵が打刀拵(うちがたなこしらえ)で、始めは下級武士が太刀代わりに使ったのですが次第に上級武士まで使用するようになっていきます。

また、打刀拵に移行する過程で半太刀拵(はんだちごしらえ)というものも作られています。これは太刀を刀のように帯に差すように作られています。つまり刃を下にして帯に差しましたが、後には刀のように差す方式になっていきます。

|

|

柄に鮫皮を巻き柄巻を施し、渡り巻(わたりまき)の下に金襴の錦(きんらんのにしき)を巻いた太刀拵を糸巻太刀拵と呼びます。戦国時代になると打刀(うちがたな)が主流となるに従って鞘に蒔絵を施したりと儀仗化していきます。

|

薩摩の島津家に伝わる拵で、全体に黒漆がかけられています。

|

|

半太刀拵は太刀の足金物(帯から太刀をつり下げるための金具)をはずし、直接刃を下にして帯に差すようにしたものです。従って図では栗形が太刀表に付いています。太刀拵と同じように責金(せめがね)と石突金物(いしつきかなもの)が付いています。この形式は頑丈なことから打刀の時代になっても使用され、江戸時代には狩りや旅行用に使われました。

打刀(うちがたな)は、槍などが突くことを主としたのに対して、打ち切ることを主としたものであるのでこう呼ばれます。室町時代以降の刃を上にして帯に直接差す刀をこう呼びます。打刀は既に平安時代には使用されており、郎党や僧兵の武器でしたが、これらは平造りでした。

戦国時代になると、実際に戦わない指揮官が権威の象徴として太刀を佩くことはありましたが、他はみな打刀を帯びるようになり、粗末であったその拵は実戦向きの天正拵(てんしょうこしらえ)として改良されていきます。これに対して上級武士達は桃山拵という華美な拵を作って伊達を競うようになります。

| 天正拵 |

|

天正拵(てんしょうこしらえ)は打刀拵の発展版です。戦国時代から江戸初期にかけて流行しました。柄は立鼓形で、鮫皮を巻いて黒漆をかけ、皮で柄巻したものが多く、柄が鐔(つば)の所で急に曲がっているので、「へ」の字形になっています。栗形や返り角も大きめです。

|

江戸時代の武士が公式の場で指す大小で、裃指(かみしもざし)、殿中指(でんちゅうざし)とも言われます。柄(つか)は鮫皮で包み、目貫は金無垢(きんむく)などの豪華なものを使い、頭(かしら)は水牛の角製、柄巻は掛巻(頭に筋違いに掛けて巻く)、縁(ふち)は赤銅(しゃくどう)魚子地(ななこじ)、もしくは磨き地で無紋または家紋を入れ、鞘は黒呂色(くろろいろ/ツヤのある真っ黒)塗りとなります。

鐺(こじり)は大刀は角製で一文字形(いちもんじけい/まっすぐな形)、小刀は丸鐺(まるこじり)となります。鐔は赤銅地(しゃくどうじ)の碁石形(ごいしがた/碁石のように真ん中に厚みがある)、大刀には小柄(こづか)と笄(こうがい)、小刀には小柄のみを付けます。小柄、笄、目貫は後藤物(ごとうもの/室町から江戸時代までの将軍家お抱え金工)を使用します。上級武士は、高価な鮫皮を見せるために、柄巻の菱を少なくしたりしたようです。

|

合口拵とは、鐔がなく鯉口と柄が直接合わさる形の拵を指します。江戸時代の武士は、格式によって服装や、指料(さしりょう/身に付ける刀)が変わります。直垂(ひたたれ)には出鮫合口拵(でさめあいくちごしらえ/上の写真参照)、狩衣(かりぎぬ)には無腰(むごし/何も帯びない)、大紋(だいもん)・長袴(ながばかま)には小さ刀(ちいさがたな)を使用します。小さ刀というのは脇差で、柄巻きを施し鐔も付けますが、番指と違って鐺は一文字とし、小柄・笄を付けます。小さ刀という名から短刀と誤解されますが、様式が違います。なお、有名な『忠臣蔵』で、浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)が江戸城の松の廊下で吉良上野介(きら こうずけのすけ)に斬りつけた時の服装が長袴で、その時内匠頭が使ったのが小さ刀です。

|

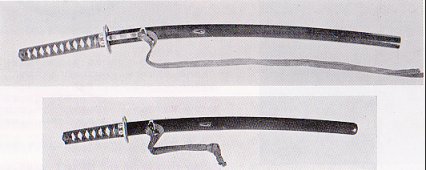

|

宮本武蔵晩年の差料(さしりょう/愛刀)である、和泉守兼重(いずみのかみかねしげ/のち上総介)の拵です。1645年の武蔵没後、二天流を継いだ寺尾信行が武蔵の養子である小倉藩重臣宮本伊織(いおり)に大小を送りましたが、脇差のみを受け取り、大刀を送り返してきました。明治期に寺田家はこれを戸下温泉主人である長野某(なにがし)に譲りました。元は柄巻は馬の革で巻いて漆を掛けてあったのを、この長野某が糸巻きに変えてしまっています。鐔は武蔵作と言われる素銅の海鼠透かし鐔(なまこすかしつば/写真参照)です。

肥後拵とは、肥後藩主細川三斎の創作拵で、茶道の感覚と居合の実用性が兼ね備えられた堅牢を主とした作りになっています。寸法的には二尺二寸くらいの短い物が多く、柄も七寸くらいの短い物が多いです。これは抜き打ちに適した寸法で、柄が短いので片手打ちに向いています。片手で切り込むと、両手で切り込むよりも刀の届く距離が延び、居合に有利となります。

金具は肥後の金工作の鉄物が多く、柄は短い立鼓形で、頭(かしら)は縁(ふち)側より小さく、鮫皮でくるんで黒漆を掛けます。柄巻は紐ではなく鹿の皮で巻き、漆を掛けることもあります。

鞘も鮫皮でくるむことが多いのが特徴です。ただし柄の場合と違い、鮫皮を巻いた後に漆をかけ、鮫皮の粒々が見えるまで研ぎ出して、粒々が残らないようにしています。鐺(こじり)には鉄の泥摺りという金具を付けます。返り角も栗形の上側を向くように角度が付けられています。小柄は希で、馬針(ばしん/小柄の形に似た共柄で、馬の足の鬱血を取る時に用いる)を用います。

他国の武士もこれを見習う物が多く、幕末には江戸を中心に流行し「江戸肥後拵」と呼ばれ、肥後拵とは区別されるようになります。肥後拵には、下の「信長拵」、「歌仙拵」、「希首座拵」、「清正公網代鞘短刀拵」などがあり、上の宮本武蔵の和泉守兼重の拵もその一種です。

|

肥後初代藩主細川三斎(忠興)の愛刀・越前国信長の刀に付けた拵です。田村宗徳作の金具に、はばきは銀と金無垢の二重はばき、鞘の鐺には鉄の泥摺が付いています。小柄は千利休に相談して作ったそうです。鐔は藩工である西垣勘四郎作で、鉄地に海鼠透かし(なまこすかし)になっています。

|

細川三斎の脇差である和泉守兼定(いずみのかみかねさだ/通称=之定/のさだ)の拵です。三斎隠退の際に奸臣(かんしん/悪だくみをする家臣)三十六人を斬ったことから、三十六歌仙にちなんで付けられた名前です。肥後拵の典型作として有名です。鞘は鮫鞘で中央近くまで印籠刻み(いんろうきざみ)になっています。

|

希という京都大徳寺の首座(高僧)を、細川三斎が手討ちにした脇差の拵です。

|

加藤清正所持の短刀拵です。秀吉の遺児・秀頼が二条城において徳川家康と対面する際に、秀頼の側に仕える清正がいざと言う時に家康と刺し違えるために懐に忍ばせていたと言われる短刀です。熊本本妙寺蔵で中身は「備州長船祐定作 天正十年二月日」です。目貫は金銀赤銅(しゃくどう)の土筆(つくし)が二本の図です。鞘は腰刻みで下は網代(竹を細かく剥いで網状に組んだもの)を着せて漆付けにしてあります。返り角は四分一(しぶいち)の木瓜(もっこう)形という高尚で精巧なものです。

|

|

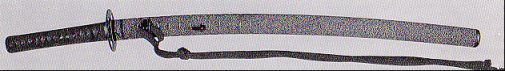

薩摩島津藩の拵です。島津家の刀装に使われる赤銅は金性が良いと言われ、それはいざというとき金を吹き分けて軍資金にするためなどと言われます。島津家の伝来品は愛好家の垂涎の的となっています。島津藩の薩摩拵は実用一点張りのものです。薩摩藩は示顕流(じげんりゅう)であり、これは一撃のもとに敵を倒すというすさまじい剣法ですが、これに適した造りとなっています。

柄は太く長めで立鼓はあまり取らず、鮫皮の代わりに厚い牛革で巻き、黒漆を掛けます。巻きは紐または革で巻き、目貫はほとんど使いません。縁頭(ふちがしら)はほとんど鉄製で、特に縁は深く作られています。

返り角の形も変わっていて、写真のように凸形になっています。また鐔も小さくなっています。これは示顕流の特徴である、刀の物打に重心をかける工夫だと言われています。薩摩藩では平常は決して刀を抜かず、やむを得ず抜いたときは必ず相手を仕留めよという戒めがあります。薩摩拵の鐔には小さな穴が2個空いていることが多く、これは手貫緒(てぬきお/手首に通す紐)を通す穴ではなく、これに針金(後に元結/もとゆい)を通して栗形と結び、刀を抜かないようにしたものです。言い換えれば刀を抜く時は必ず敵を倒すということを示しているのです。返り角は柄方向に鞘ごと引っ張っても突起が帯にひっかかって容易に抜けないようにするためのものですが、薩摩拵の凸形の返り角はいざという時には鞘ごと素早く抜いて鞘ごと打ち据えるということを想定したための形になっています。

|

尾州徳川家の剣術指南、柳生連也斎(やぎゅう れんやさい)の差料の拵です。柄巻は浅黄色(あさぎいろ)の紐で大は十三菱、小は八菱に巻きます。目貫は大が「かごつるべ」の文字の容彫り(かたちぼり)で、逆目貫(ぎゃくめぬき/表を頭寄りに、裏を縁寄りに置き、普通とは逆にする)とし、小は「笹露」という文字の容彫りを普通に置いています。鞘は黒呂色塗りの三分刻みとなっています。ちなみに、「かごつるべ」とは連也斎の愛刀である大小拵の大刀である「肥後守泰光(以下切れ)」の茎裏に「かごつるべ」と切ってあり、「笹露」は同作の脇差の茎裏に「笹露」と切ってあることから来たものです。

| 白鞘 |

|

白鞘は「休め鞘」とも言われ、刀の寝間着のようなもので、現在では通常この保存用の白鞘に収めておきます。材料は朴(ほお)の木を使います。松や杉と違って、ヤニも少なく加工もしやすく刀にとっては最適なものです。木は生きているので、時間がたつと延びたり縮んだりします。これでは精密な作業ができないので、少なくとも10年以上寝かせたものを使うようです。しかも強制的に乾燥させると後になって湿気を呼ぶので、自然乾燥させます。

この板の上に刀身を置いて、刀の形に合わせてまず長方形に切り出します。そしてこれを真ん中から2枚に切り分け、それぞれの内側を刀の形に合わせてくり抜いていきます。その後、この2枚の板を貼り合わせ、形を整えていきます。貼り合わせるには、鮫皮の所で説明した続飯(そくい)を使います。決して接着剤などは使いません。何故かというと、接着剤の化学物質が刀に良くないのと、白鞘はもともと刀を休めるためのものですから、鞘の中を掃除したりしてやる必要がある時に、2つに割れてくれないと困るのです。続飯でくっつけた鞘は、きれいに2つに割れてくれます。また、白鞘は拵の鞘に比べて太く作られています。これは白鞘が寝間着であるため、汚れたりした場合に表面を削ることができるようにしているのです。

| 鳩目 | 角口 |

|

|

白鞘の場合、目釘の周囲を飾るために鳩目(はとめ/上の写真)という角(つの)製の部品をはめ込む場合があります。高級品には鯉口に角製の角口(つのくち/上の写真)なども付いています。

拵の鞘も白鞘に塗りを施したものです。ただ、塗りをかけてしまうと鞘が呼吸できなくなります。その中へ長期に渡って刀を入れっぱなしにしておくと、中で錆びてしまったりします。そのため保管しておくには、白鞘に入れておくのが良いのです。拵が付いている刀でも、真剣は白鞘に入れておきます。そうすると柄や鍔がバラバラになってしまうので、つな木といって刀の形をした竹光のようなものを拵に入れておき、拵は飾って置いて白鞘はしまっておけばいいのです。ただし、入れ子鞘(いれこざや)と言う、拵の塗りの鞘が二重になっている物もあります。これは、入れ子になっている部分を引き出すことができ、掃除ができるようになっているものです。

拵の鞘もそうですが、白鞘も湿気や乾燥で鯉口がゆるくなったり、堅くて最後まで刀身が入りきらない場合があります。ゆるい場合は柄を下に向けると刀が抜けてしまうので注意が必要です。逆に堅くて最後まで刀身が入りきらない場合は、無理に最後まで入れないで下さい。抜けなくなったりします。元々は刀に合わせてピッタリと作られているのですが、湿気、乾燥によりこうなることは避けられません。

| 鉄 | 刀同様、鍔などは鍛え方と焼き入れによって味が出ます。 |

| 山銅(やまがね) | 山から出たままの不純物の多い粗銅です。含有物によって色は変わりますが、青くて鈍い錆色です。 |

| 素銅(すあか) | 純粋の銅です。淡赤色で、山銅、赤銅の対語として使われます。 |

| 赤銅(しゃくどう) | 銅と金の合金です。黒紫色をし、烏(カラス)の濡れ羽色と言われます。 |

| 四分一(しぶいち) | 銅にその四分の一以上の銀を加えた合金です。仕上げると灰緑色になるので、朧銀(ろうぎん/おぼろ月の色の意)とも言われます。 |

| 真鍮 | 銅と亜鉛の合金です。自然割れを起こす危険があるのであまり普及していませんが、高価なものでした。 |

| さはり | 銅、錫、鉛の合金です。象嵌(ぞうがん)などに使われます。 |

| 磨地(みがきじ) | 彫りを施す部分以外や平地を平に磨き上げたものです。 |

| 杢目地 | 刀同様、鉄の合わせ目を木の杢目のように肌を出したものです。 |

| 槌目地(つちめじ) | 鉄鍔で、槌を打った跡を残したままにしたものです。 |

| 石目地(いしめじ) | 表面を頭の尖った鏨(たがね)で隙間なく打って、石材のように仕上げたものです。 |

| 魚子地(ななこじ) | 丸い小さな突起を魚卵のように隙間なく連続して打ち込んだものです。赤銅地に多いです。 |

| 腐らかし(くさらかし) | 文様に耐酸性の塗料を塗り、それ以外の部分を腐食剤で浸食して、文様を浮かび上がらせる手法です。 |

| 鍍金(ときん) | メッキのことです。水銀を使って金や銀を銅の上に焼き付けるものです。鉄には金銀を鍍金できないので、象嵌という手法を用います。 |

| 高肉彫り(たかにくぼり) | 模様を高く残して、地を鋤下げたものです。以下のような方法があります。 ①厚手の材料に模様を残して地を鋤下げて作る。 ②模様を別途作っておいて、地へはめ込んで(象嵌)作る。 ③地の裏から打ち出して、打ち出た部分を高肉に彫る。 |

| 毛彫り(けぼり) | 鏨で線状に彫ったものです。毛のように細い線であるのでこう呼ばれます。 |

| 片切彫り(かたきりぼり) | 片切鏨を使って、その彫り口を片側は垂直で、もう一方を斜めに彫ったものです。彫り口の断面はカタカナの「レ」の字のようになっています。 |

| 肉合彫り(ししあいぼり) | 平らな地にある模様の、輪郭の周囲だけを一段低く彫り下げ、模様が浮き出たようにしたものです。地と模様は高低差がありません。 |

| 鋤出し彫り(すきだしぼり) | 模様以外の地を鋤取って、模様を浮き出させたものです。 |

| 薄肉彫り(うすにくぼり) | 高肉彫りに対して肉取りの薄いものです。 |

地に鏨で切り込みを入れ、他の金属をはめ込む手法を象嵌(ぞうがん)と言います。以下のような種類があります。

| 平象嵌(ひらぞうがん) | 地と同じ高さで象嵌したもの。 |

| 線象嵌(せんぞうがん) | 糸のように細い象嵌。 |

| 布目象嵌(ぬのめぞうがん) | 地に細密に縦横の線を入れ、そこに金や銀の箔を乗せたたき込んで埋め込む手法で、普通地は鉄を用います。彫り込んでいないので剥離しやすく、箔は薄いのですり切れやすいのが欠点です。 |

| 肉彫り象嵌(にくぼりぞうがん) | 肉彫りしたものを象嵌します。 |

| 摺付け象嵌(すりつけぞうがん) | 布目象嵌と同じようなもので、毛彫りの中に金銀の箔を摺り込み磨きだしたもの。 |

| うっとり象嵌 | 模様の面に金や銀の薄片を乗せ、竹を当てて図柄の中に入れ込み、余った橋は断ち切るか、裏に回して包むか、周囲を地で押さえるかして固定したもの。うっとり色絵とも言われます。うっとりとは模様の面を薄がねでかぶせて包み込んだようにすること(袋着せ)で、色絵とは象嵌や鍍金などで多彩にすることを言います。後に鑞付け(ろうづけ)という、模様に鑞を塗り金などの薄板を乗せて抑えて模様の形に合うようにしてから極細の鉄線で縛り、火の中に入れて熱した後、水中で冷却し、冷めた後鉄線を取れば鑞が溶けて薄板が約付けられているという「鑞付け」になって行きました。 |