![]()

![]()

| 日本刀の見所 |

日本刀は長さや反り方が違うだけで、その違いが良く分からないという話をよく耳にします。しかし、日本刀には様々な見所があります。見所とは日本刀の見るべき箇所でもあり、刀工の技量の善し悪しを判断できる箇所でもあり、ひいてはその真贋をも判断できる箇所なのです。この見所を押さえ、さらに日本刀の基礎を成す五箇伝、日本刀の時代的特徴を押さえれば、より日本刀の理解が進みます。

※ 日本刀の時代的特徴については、日本刀の歴史古刀の部、新刀の部(製作中)、新々刀の部(製作中)をご覧下さい。

《 目 次 》

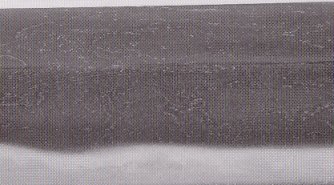

| 地肌の例(大板目) |

|

地肌(じはだ)とは、炭素量が異なる材料を組み合わせ、折り返し鍛錬を行なうことによって生まれる地の模様のことです。炭素量が多い部分は黒っぽく見えるためその部分が模様となって現れるのです。上の写真を見ると、焼刃の上に木材のような模様が見えます。これが地肌です。日本刀を間近で見たことがないという方は、日本刀にこのような肌があるのかと不思議に思うかもしれません。

地肌は鋼をどのように折り返して鍛えるかによって模様が決まります(鍛錬参照)。つまり伝法によって地肌が異なるのです。従って地肌は日本刀を見る際、その伝法を見極める際の手がかりの1つとなります。地肌には次のような種類があります。

|

板目肌(いためはだ) 木の板の模様に似ていることからこう呼ばれます。一番多い地肌です。折り返し鍛錬時に十文字鍛えにする事によって生じます。模様の大きさによって大板目(おおいため)、小板目(こいため)などと呼ばれます。相州伝系の鍛冶に多い地肌です。 |

|

杢目肌(もくめはだ) 年輪のような模様です。通常板目に混ざって現れます。折り返し鍛錬時に十文字鍛えにする事によって生じます。備前伝系の鍛冶に多い地肌です。特に杢目が目立ち、それに地景がしきりに交じり、チリチリと肌立ったその様子が縮緬(ちりめん)に似ていることから縮緬肌と呼ばれる肌があり、備中国の青江(あおえ)一派の特徴です。 |

|

柾目肌(まさめはだ) 木を縦に切った時の模様に似ていることからこう呼ばれます。折り返し鍛錬時に一文字鍛えもしくは四方柾にする事によって生じます。大和伝系鍛冶に顕著な地肌です。新刀期以降になると、みな鎬地が柾目になります。 |

|

梨子地肌(なしじはだ) 小板目、小杢目が非情によく詰んで、細かな沸(にえ)が一面に付き、蒔絵の梨地のような、また梨の実の断面のように見える肌です。山城伝系の鍛冶に見られる地肌です。 |

|

小糠肌(こぬかはだ) 梨子地肌風ですが、肥前刀に現れた時の名称で、梨子地に比べて沸が少なく地肌が白っぽく見え、ガラス板に糠をまいたように見えることからこう呼ばれます。 |

|

綾杉肌(あやすぎはだ) 波のうねりに似た模様で、出羽国の月山(がっさん)系に見られる地肌で、薩摩国の波平(なみのひら)一派にもこの肌が現れます。この地肌は人工的に作られた肌で、素延べの際に先が丸い鏨(たがね)を用い、刃の方向に向かって地を斜めに鋤き取り、打ち延ばす事によって生じます。 |

|

松皮肌(まつかわはだ) 松の木の表皮に似た模様の地肌です。大板目が肌立ち、地肌の模様に沿って地景が現れたもので、越中国の則重(のりしげ)系に多い地肌です。 |

|

八雲肌(やくもはだ) 雲が立ち昇るような形です。特殊な地肌で、常陸国の水戸藩主・徳川斉昭(とくがわ なりあき/江戸幕府最後の将軍慶喜の父)が、烈公(れっこう)と号して鍛刀した際の地肌です。 |

これら以外に、特に新々刀の一部に見られる、テカテカした肌が見えないのっぺらなものを無地風(むじふう)と呼びます。また、地肌を表現する際に「肌立つ(はだたつ)」とか「肌詰む(はだつむ)」などと言うことがありますが、肌立つとは地肌の模様がハッキリしていることを指し、詰むとは地肌の模様がきめ細かくなっていることを言います。

また、地鉄が白ける(しらける)などという表現がありますが、これは地鉄が息を吹きかけたようにふわっと白っぽく見えることを言い、あまり良い意味では使いません。

出来がよい日本刀の地刃を表現する際に、「明るく冴える(さえる)」などと表現されますが、これは地鉄が非情によく鍛えられているため、鋼の組織が熱に敏感に反応してキラキラ輝く沸や匂が地刃に付き、特に刃縁の沸や匂が光を反射してあたかもオーラのように輝く状態を指します。

注:板目、杢目などの地肌はそれぞれが単一で構成される訳ではなく、「板目に杢交じり」とか、「板目流れて柾がかる」などと表現されることもあり、混在していることが多く、どれが主体となっているかを見ることになります。

なお厳密に言えば地肌ではありませんが、異質の材料が混ざり込んで地肌の一部に黒っぽく見える部分が現れる場合があります。備中国の古青江一派(こあおえいっぱ)に見られる特徴で、鯰肌(なまずはだ)、または澄鉄(すみがね)と呼ばれます。また山城国の来一派(らいいっぱ)にも同じように黒っぽい胃鉄が顔を出している場合があり、来肌(らいはだ)と呼ばれます。

| 澄鉄 |

|

| 沸 | 匂 |

|

|

沸(にえ)と匂(におい)については日本刀の科学でも触れていますが、刃文には沸出来のものと匂出来のものがあります。これはマルテンサイトと呼ばれる鋼の組織で、本来同じ物です。マルテンサイトは焼き入れの方法によって沸になったり、匂になったりします。焼き入れの温度、冷却速度などの違いによって変化するのです。刀工は通常1つの伝法を修業します。その修業する伝法が沸出来なのか匂出来なのかによって、その刀工が鍛える日本刀の出来が沸出来か匂出来かが決まるのです。ただし、1つの伝法を習得した刀工の中には別の伝法も鍛える器用な人もいます。

上の写真を見て下さい。沸はマルテンサイトの組織の粒子が荒くて肉眼で判別でき、匂は粒子が細かくて一粒一粒肉眼で判別できないものです。ただ、ほとんどの刃文は沸と匂が混在していて、沸が多ければ沸出来、匂が多ければ匂出来と言うのです。

なお、沸や匂の粒がクッキリとしていることを「沸(匂)が深い」と表現します。

また、刃文と地との境界を匂口(においぐち)と呼び、この境界がくっきりとしていることを匂口締まる(しまる)、ぼやけているものを匂口ねむいなどと表現します。

| 沸出来 | 匂出来 |

|

|

地に付いた沸を地沸(じにえ)と呼び、地肌の項で解説した梨子地肌や小糠肌のように地一面に綺麗な沸が付くとまさに梨の断面のような、あるいは小糠をまいたような、白い極細粒をまき散らしたような肌に見えます。

日本刀を鑑賞する際、最も目に付くのが刃文です。刃文は焼き入れを行う際、刀身に焼き刃土を塗ることによって現れます。刃文になる部分に焼き刃土を薄く、それ以外の部分には厚く塗って焼き入れを行います。これにより化学変化が起こり、焼き入れ温度などによって鋼が沸や匂に変化し、特に焼き刃土の厚く塗った所と薄く塗った所との境目、つまりは刃文の形の部分に沸や匂の変化が現れ、刃文が生まれるのです(日本刀の科学の焼き入れの効果参照)。

しかし、ケース越しに見ている刃文は本来の刃文ではないのです(研ぎについて参照)。白っぽく形取られている部分を刃文と思っている人も多いでしょうが、あれは本当の刃文ではないのです。女性と同じで化粧をしているのです。化粧をしているため素顔が見えていないのです。沸や匂は地よりも高くなっていますので、スポットライトのような光源に角度を付けて刀を向けると、沸や匂に光が反射して本来の刃文が見えるのです。

刃文は大別すると直刃(すぐは)と乱れ刃(みだれば)になります。

| 直刃 |

|

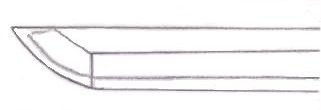

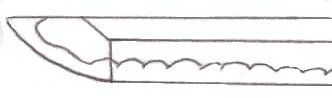

上の図が直刃です。まっすぐな焼刃となっています。そしてこの直刃以外が乱れ刃となります。乱れ刃には様々な種類があります。

| 丁子 | 互の目 | のたれ |

|

|

|

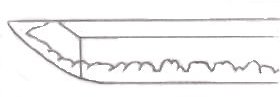

丁子刃(ちょうじば)は、焼刃の頭(かしら)が2つ、あるいは3つに割れたもので、丁子の実に似ていることからこう呼ばれ、備前伝の得意とする刃文です。時代によって様々なパターンがあります(備前伝参照)。

互の目(ぐのめ)とは、焼き頭(やきがしら)が丸く高さが揃った焼刃が連続するものを言います。また頭が丸くなく乱れたものを互の目乱れ、互の目に丁子刃が混じるものを互の目丁子と呼びます。

のたれとはゆったりとした波のような刃文を指します。

| 箱乱れ | 皆焼 |

|

|

箱乱れは、焼き頭が平らで箱のような形をした焼刃で、伊勢国の村正や山城国の平安城長吉などに多い焼刃です。またこの箱乱れが真ん中で割れ、左右に開いたような形になったものを矢筈刃(やはずば)と呼びます。弓矢の矢のお尻には、弦(つる)をかけやすくするために二股に分かれた部分があり、この部分を矢筈と呼びますが、この部分に形が似ていることからこう呼ばれます。

皆焼(ひたつら)とは、焼きの頭がちぎれて地に飛び散ったようなもので、字のごとく平地あるいは鎬にまで焼きが入った状態のもので、南北朝時代の広光以降の相州伝鍛冶に見られるものです。

刃文は種類が多いので、五箇伝の各伝法解説や、街道別有名刀工(製作中)の各一派や刀工解説中、日本刀の歴史の各項で図盤をあげながら解説していますのでこちらを参照して下さい。

なお、刃文も地肌と同様に通常数種類の刃文が交じったものとなり、直刃に互の目交じりなどと表現されます。

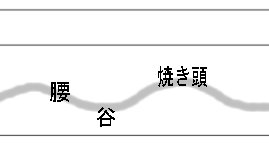

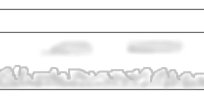

刃文において、刃文の頂点(棟寄りの部分)を焼きの頭(やきのかしら)と呼び、刃文の底点(刃寄りの部分)を焼きの谷(やきのたに)と呼び、頭から谷への傾斜を腰(こし)と呼びます。

古備前などのように、もともと焼幅が狭い刃文の刀が度々研がれた結果、焼幅がますます狭くなり、焼刃の谷が刃先へ抜けてしまっているものがあります。通常、焼刃の谷と刃先の間には焼刃がありますが、刃先が欠けたりして研ぎで直した結果、焼き幅が狭くなってしまい、刃先が焼刃の谷よりも上(棟寄り)になってしまっているのです。また焼幅が狭い刃中に足が入っている場合、その足が刃先へ抜けているものがあります。こういったものを「刃が駆け出し気味である」とか、「足がかけ出している」などと表現します。これは決して良いことではないですが、古備前のように特に時代を重ねてきたものは仕方が無いにしても、あまり歓迎されるものではありません。

| 焼き頭・谷 |

|

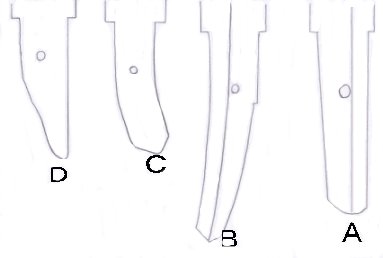

日本刀の焼刃は、刃区(はまち)の下から始まりますが、この刃区下から一、二寸を焼き出し(やきだし)と呼びます。ここにも時代や一派の特徴が現れます。

| 焼き出し |

|

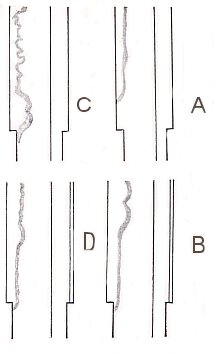

| A: | 焼き落とし | はばき元の刃は通常使わないため、折れ防止のために焼かないものです。 |

| B: | 大阪焼き出し | 大阪の刀工に多い焼き出しで、腰元(はばき元)をのたれ調に焼き出し、穏やかに乱れが始まります。 |

| C: | 腰刃(こしば) | 焼き出し部分を特に深く焼くものです。 |

| D: | 京焼き出し | 京都の刀工に多い焼き出しです。焼き出しは直刃調で始まりますが、急に乱れ刃になります。 |

なお、刃文自体は乱れ刃なのに、焼き出しを直刃に焼くのは新刀期以降の刀工だけです。

日本刀は武器ですので、その姿はその時代毎の戦闘方法や、防具である甲冑(かっちゅう)の変化に従って変化します。従って切先の形も時代に適した形をしており、時代判別のポイントとなります。

| 小切先 | 中切先 | 大切先 | 猪首切先 | かます切先 |

|

|

|

|

|

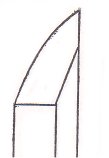

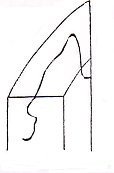

小切先(こきっさき)は、日本刀という形が定まった頃、つまり平安後期から鎌倉初期の太刀の切先です。以後時代が進むにつれ切先が伸びて大きくなり、鎌倉中期頃には元寇(げんこう)による戦闘の激化から特殊な猪首切先(いくびきっさき)が生まれ、南北朝期には太刀の長寸・大型化が進み切先もそれに従って大型化します。

かます切先は、日本刀初期の本来の切先の形です。研ぎという行程が日本刀を美しく見せるための技術として進化した後世に、かます切先が現在のような丸味を持った形に成形されたのです。これは鋩子を見ればそう理解できます。つまり切先のふくらにあたる部分の焼刃が直線になっているからです。備前国の厳島神社の国宝・厳島の友成(いつくしまのともなり)にその姿が見られます。

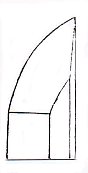

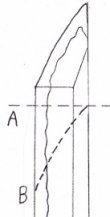

| ふくら付く | ふくら枯れる |

|

|

切先のカーブしている部分をふくらと呼びます。上の左側の図ではカーブがたっぷり付いています。こういう場合はふくら付くと表現します。右側は直線的ですがこれをふくら枯れると表現します。尖っている部分あたりのカーブを見れば分かりやすいかもしれません。

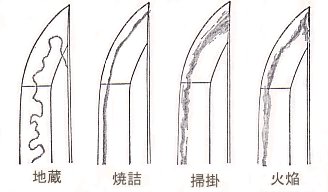

鋩子(ぼうし)とは、切先の焼刃のことです。ここは刀工の技量が顕著に現れる所です。切先は小さい箇所であるのに加え、ここに焼きを入れるには技量が必要なのです(日本刀のできるまでの切先作り参照)。鋩子には以下のようなものがあります。

| 鋩子 |

|

| 光芸出版「日本刀図鑑」得能一男氏著より |

| ・たるみ | 刀身からの焼刃が切先内で少したるむものです。 |

| ・乱れ込み | 刀身の乱れ刃がそのまま切先内でも乱れて焼かれています。 |

| ・尖り(とがり) | 鋩子の先端が尖ったものです。 |

| ・一枚(いちまい) | 切先内すべてに焼きが入っているものです。 |

| ・地蔵(じぞう) | その形がお地蔵さんに似ていることからこう呼ばれます。 |

| ・焼詰(やきつめ) | 返り(下記参照)がなく、棟で焼きが止まっているものです。 |

| ・掃掛(はきかけ) | 砂をほうきで掃いたように見えるものです。 |

| ・火焔(かえん) | 炎が燃え上がっているように見えるものです。 |

なお、古刀の場合は刀身の刃文が乱れ刃であれば鋩子も乱れ込みますが、新刀の場合は刀身の刃文が乱れ刃であっても鋩子は乱れ込みません。

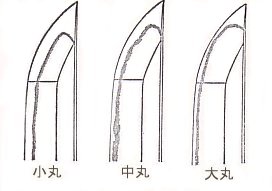

鋩子には、返り(かえり)と呼ばれるものがあります。刀身からの焼刃が横手を過ぎて切先内に入り、切先の先端の方まで進み、頂点でUターンして折り返し棟側まで焼き込むことをこう呼びます。Uターンの半径の大きいものが大丸(おおまる)、小さいものを小丸(こまる)と呼んでいます。「鋩子は乱れ込んで小丸に返る」といった表現はこのことを指します。

鋩子は刀工の技量が分かる部分で難しい部分であると書きました。それはこの返りにあるのです。切先は先が尖っており戦闘ではよく使われる部分です。従って強く作らねばなりません。返りはその補強策でもあるのですが、この小さな部分でふくらの部分と切先の頂点、返りに焼きが入ります。そうするとふくらの部分と返りの部分が同時に膨張し、切先が割れてしまうことがあるからなのです。

また、返りが長く下の方まで焼き込んでいるものを返りが深いといい、折り返してすぐに棟側に折れ曲がって焼きを止めているものを堅く止めると言います。

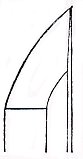

| 返り | 返り深い | 堅く止まる |

|

|

|

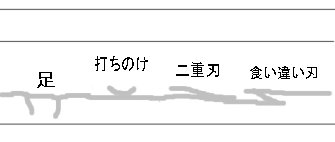

働き(はたらき)とは、刀を美しく見せる働きといった意味のもので、沸や匂の働きによるものです。働きが多い刀は鋼がよく精錬され、刀工の技量の高さを示します。働きには次のようなものがあります。

| 砂流し (すなながし) |

鍛え目(地肌)に沸がからんで線状になったものです。砂を掃いたように見えます。 |

| 足 (あし) |

丁子の焼刃の頭や谷から刃先に伸びる突起です。切先方向に伸びる足を逆足(さかあし)と呼び、備中国の青江一派の特徴です。 |

| 金筋 (きんすじ) |

キラキラと光る線状のもので、マルテンサイト(沸)が多くなったもので、線状になって刃中に現れたものです。 |

| 稲妻 (いなずま) |

金筋が曲線になったものを言います。 |

| 打ちのけ (うちのけ) |

刃縁付近で沸が三日月状にほつれたものです。 |

| 二重刃 (にじゅうば) |

直刃などで、主たる刃文に沿ってあるものです。 |

| 食い違い刃 (くいちがいば) |

直刃などで刃文が連続せずに食い違うものです。 |

| 砂流し | 金筋 | 足 |

|

|

|

| 地景 (ちけい) |

黒光りする沸が線状になって地肌の模様に沿って現れたものです。 |

| 飛び焼き (とびやき) |

刃文の焼き頭がちぎれて地に飛んだようになっているもので、特に焼き入れの温度が高い相州伝に見られます。 |

| 湯走り (ゆばしり) |

沸が地に一部だけ濃く付いたものです。 |

| 映り (うつり) |

刃文の影が映ったように白っぽく地に現れるもので、備前物の特徴でもあります。図では分かりにくいかも知れませんが、刃文と鎬筋との間が白っぽくなっています。これが映りで、その下に黒っぽく見えるのは影映り(かげうつり)と呼ばれます。 映りには、乱れ刃の刃文と同様に映りも乱れる乱れ映り、刃文が乱れ刃であっても棒のようにまっすぐな映りとなる棒映り、映りが連続せずに断続的なものを牡丹映り(ぼたんうつり)と呼びます。室町時代になると映りはみな棒映りとなります。 また、白気映り(しらけうつり)などという言葉もありますが、これは刀身に息を吹きかけたように白く曇ったようになっているものを指し、これは古刀末期の作に多く、あまり良い意味では使いません。 |

映りの部分は、トルースタイトにフェライトの粒が散在した状態になっています。トルースタイトとは、地の部分の鉄の組織です。焼き入れを行った際に焼刃土の効果により鉄の組織は化学変化お起こし、刃の部分は非常に硬いマルテンサイトという組織に変化しますが、刃以外の部分はマルテンサイトほど硬くないトルースタイトという組織に変化します(焼き入れの効果参照)。そしてこのトルースタイトよりさらに硬度が低いのがフェライト組織です。そして研磨されると柔らかいフェライト組織は早くに研ぎ減るため、それよりやや硬いトルースタイト部分が突起した形になり、光源に透かすと、光が反射してうっすらと映りが見えるのです。

映りを再現した隅谷正峯(すみたに まさみね、せいほう/故人・人間国宝)氏は、映りは技術的な操作によって出すことが可能であると述べています(『日本刀職人職談』光芸出版)。しかし、備前刀工が意識的に映りを出したのか、特定の材料を使って備前伝法を以て焼き入れを行えば出たのかは分からないとも述べています。そして一般的には映りの部分は刃の部分よりも柔らかい組織となっており、刀身に硬軟の部分を産み出して強度が増すと言われていますが、隅谷氏はそれほど効果は無いと述べています。

なお同じ映りでも、新々刀期の有名刀工である大慶直胤(たいけい なおたね)の場合は、刃と同じ硬い組織となっているようで、美観のみで実用性はなく、硬い玉鋼を使用しているのでむしろ折れやすいと考えられます。実際、幕末の信州松代藩の堅物試しにおいて、美術刀愛好家垂涎の直胤作の刀は、見た目ばかりで実用には耐えなかったようです。

白気映りや牡丹映りなどについては人によって解釈が異なり、映りは少し分かりにくいものです。また沸映り(にえうつり)と言う言葉もあり、一般的には沸出来の刀に現れた映りをこう呼びます。

| 地景 | 映り |

|

|

| 乱れ映り | 棒映り | 牡丹映り |

|

|

|

茎(なかご)は、普段柄木の中に入っていますので見逃しがちですが、流派や個人の特徴が現れる所ですので鑑定上の重要なポイントです。

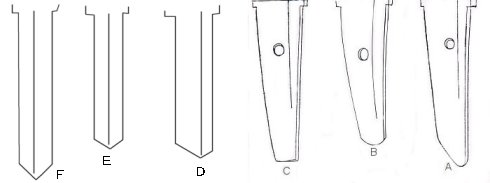

| 茎の形の名称 | |

|

|

| A: | 一般的な形です。 |

| B: | 雉子股形(きじももがた)です。儀仗太刀拵(ぎじょうのたちごしらえ)や、後世の衛府太刀拵(えふのたちごしらえ)など、鮫皮を俵鋲(たわらびょう/宝玉が付いた鋲)で固定する形式の拵に太刀を入れる際、俵鋲の位置に茎があると鋲が止められないので、太刀の刃側の茎を削り取った形の茎です。 |

| C: | 振り袖茎(ふりそでなかご)です。鎌倉末期に流行した腰刀(こしがたな)である右手指(めてざし/馬手指とも)の茎の形です。 |

| D: | たなご腹(たなごばら)です。たなごという魚のお腹の形に似ていることからこう呼ばれます。伊勢国(いせのくに/三重)の村正(むらまさ)系に多い茎です。 |

一番左の図のような形を舟形(ふながた)と呼び、相州伝系やその影響を受けた者に多い形です。

| 茎尻の形 |

|

茎のお尻にも上の図のような種類があります。

| A:刃上がり栗尻(はあがりくりじり)/栗尻の刃方が上がったものです。 |

| B:栗形(くりがた)/栗のお尻の形に似ていることからこう呼ばれます。 |

| C:切(きり)/一文字とも呼びます。生ぶ(うぶ/作られた当時のままの物)で切となっているのは大和国の保昌一派(ほうしょういっぱ)、東北地方の舞草鍛冶(もくさかじ)のみです。 |

| D:入山形(いりやまがた)/先端が尖って棟方に寄っているものです。 |

| E:剣形(けんぎょう)/茎の中央で尖っているものです。 |

| F:卒塔婆形(そとばがた)/卒塔婆を逆さにしたような形です。卒塔婆とは、供養のためにお墓の後ろに立てる経文などを書いた細長い板のことで、五輪塔を表す5つずつの刻みが上部の左右にあるものです。 |

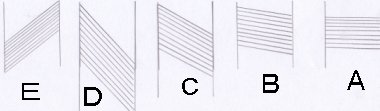

鑢目(やすりめ)とは、茎(なかご)に施した鑢の跡のことで、もともとは柄木が茎から抜けにくくする工夫だったと思われますが、流派、刀工によって特徴があります。

| 鑢目の種類 | |

|

|

| A:切り(きり) | F:化粧鑢(けしょうやすり) |

| B:勝手下がり(かってさがり) | G:檜垣(ひがき) |

| C:筋違い(すじちがい) | H:鷹の羽(たかのは) |

| D:大筋違い(おおすじちがい) | I:逆鷹の羽(ぎゃくたかのは) |

| E:逆鑢(ぎゃくやすり) | J:せん鋤(せんすき) |

| ※逆鑢とは左利きの鑢目です。 ※化粧鑢とは、例えば勝手下がりの鑢をかけると上が空くので、そこを埋めるように施す鑢で新刀期以降のものです。 ※図の左側が刃側です。 |

|

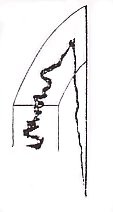

銘(めい)は、その刀の作者を明確にするために刀工自身が切るもので、後世まで残るものですからその刀に対する自信を表すものでもあります。「切る」と書きましたが、日本刀の銘は鏨(たがね/鋼鉄製の小さなノミ)でコツコツと切って行くのです。左の写真は銘の一部を拡大したものです。これを見ると三角形のような形が連続しており、茎(なかご)の肉が切り開かれているように見えます。鏨のお尻を金槌(かなづち)でコツコツとたたいて肉を切り開いて行くので「切る」と言うのです。この鏨によって文字に沿って盛り上がったようになった部分を鏨枕(たがねまくら)と呼びます。そして作られた当初はこの鏨枕は立っていますが(盛り上がっている)、何十年、何百年と経つうちに柄木とこすれたりしてこの鏨枕は無くなって行きます。

銘は茎(なかご)に切りますが、通常太刀は佩表(はきおもて)に、刀は差表(さしおもて)に切り、それぞれ太刀銘、刀銘と呼びます。しかし、古刀期では備中国の古青江一派(こあおえいっぱ)や、豊後国の行平(ゆきひら)などは太刀の時代の人ですが刀銘(つまり太刀の裏側)に、新刀期の肥前国(ひぜんのくに/佐賀・長崎)の忠吉(ただよし)系などは刀の時代の人であるのに太刀銘(つまり刀の裏側)に銘を切っています。なお、作刀した年月日を入れる際は太刀あるいは刀の裏に入れます。

※太刀と刀の違いについては日本刀の区分をご覧下さい。

銘はサインのようなものですから、同じ刀工でも時代によって書体が変わったりします。またそれらを識別するには相当銘の比較研究が必要で、一筋縄ではいきません。従ってここでは銘について知っておけば役に立つ知識を解説します。また、銘は全ての日本刀にあるという訳ではありません。古来日本では貴人や雇い主に物を納める際や、献上する場合は銘を入れない習慣でしたので、日本刀にももともと銘が入っていないものがあります。これを生ぶ無銘(うぶむめい)と呼びます。

受領(ずりょう)とは、平安中期頃の国(今で言う都道府県)の長官の呼び名で、現在の県知事のようなものですが、もっと権限がありました。律令制下においては、地方の諸国の役人は中央(ちょうてい)から派遣されました。中央の各役所や諸国を統括する役所(今で言う政府機関や県庁)には、四等官(しとうかん)が置かれました。それは長官・次官・判官(はんがん)・主典(さかん)と呼ばれる者達で、各役所の幹部です。

役所によって使われる漢字は異なりますが、長官は「かみ」、次官は「すけ」、判官は「じょう」、主典は「さかん」と読まれました。例えば、国を統治する役人である国司(こくし)の場合、長官は守(かみ)、次官は介(すけ)、判官は掾(じょう)、主典は目(さかん)となり、摂津国であれば長官は摂津守(せっつのかみ)ということになります。

国司には任期があり、任期が終わると前任者が後任者に引継ぎ書を渡すことになっていました。後任者がこの書類を受領してはじめて滞りなく引き継がれたと認められ、この書類を受け取った後任者は「受領」と呼ばれるようになりました。しかし、この場合「じゅりょう」ではなく「ずりょう」と読みますので注意が必要です。なお、通常引き継ぎは長官である守(かみ)が行いますが、平安時代中期頃には長官は任地へは赴かず、次官以下が赴任して任に当たることが多くなり、実際に現地で仕事をしている次官である介(すけ)が受領(ずりょう)となる場合も多々ありました。

そして受領銘とは、「摂津守」などの受領の官名を、朝廷から与えられた刀工がその刀工名とともに茎(なかご)に切ったものです。それでは刀工が今で言う県知事に任命されたのかというと、そうではありません。刀工に与えられた受領の官名は名目上のもので、実際に任官した訳ではありません。

政治の主導権が天皇から武士へと移ると、官職(かんしょく/朝廷における職)は名前だけのものとなり、鎌倉時代末期頃には刀工が許可されて切っています。江戸時代になると、山城国の刀工である伊賀守金道(いがのかみきんみち)が、この受領銘の斡旋を行いました。朝廷と刀工の間をとりもった金道家は斡旋料とその刀工の傑作刀を受け取り大いに繁盛し、代が下ると金道家は作刀ではなく受領銘の斡旋を生業(なりわい)とするに至りました。

受領銘を得るには、まず金道家の弟子(名目上)となり、金道家が「私の弟子の○○はかなりの腕前に達しましたので・・」と朝廷に受領銘を頂きたいと申し出るのです。そして朝廷は料金を取って受領銘を与えたのです。政治の実権を武士に奪われた朝廷は、財源が減って苦しかったのでこういったことで収入を得ていたのです。

刀工にとっては、この受領銘は一種のステータスであり、お金を出してでも欲しいものでした。しかし全ての刀工が受領銘を切った訳ではありません。そして新刀期の刀工が許されたのは受領である「守」、「介」と、「掾」でした。また、本来今で言う県知事である守は1人しかいませんが、刀工が許可される受領の名は名目上のものですから、例えば山城守は何人いてもよかったのです。ただし、宝永年間(1704年-1710年)には、将軍の居住地である武蔵国の長官である武蔵守は禁止されています。

「掾」については、○○大掾(だいじょう)と切ったものも多いですが、古代日本の行政単位としての国(今の都道府県)は、その国力によって4つの等級に区分されており、一番上のランクとされた大国(たいこく)には次官である掾は大掾(おおいのじょう)、小掾(すないのじょう)の2人が置かれました。なお、大掾は本来「おおいのじょう」、少掾は「すないのじょう」と読むべきですが、刀工の受領銘の「大掾」については通常「だいじょう」と読まれます。

銘に、「備前国住長船与三左衛門尉祐定(びぜんのくにじゅう おさふねよそうざえもんのじょうすけさだ)」などと、俗名(ぞくみょう)を切った刀が末備前(すえびぜん/戦国時代の備前鍛冶)に多くあります。俗名とは、死んだ後に付く戒名(かいみょう)に対して生きている間の通称です。例の場合は「与三」が俗名、「左衛門尉」は受領銘(ずりょうめい)です。

戦国時代には膨大な刀剣の需要に応じるため、「数打物(かずうちもの)」または「束刀(たばがたな/1束いくらで売られたためこう呼ばれます)」と呼ばれる手を抜いた粗悪品が多く造られました。末備前の刀の場合、ただ単に「備州長船祐定」などと切ってあるのはこの数打ち物です。従って「長船」という名前があるからといって名刀だと勘違いしてはいけません。この時代の「長船」は単なるブランド名で、しかも昔の名声を使っているだけのブランドですので注意が必要です。

それに対して入念に造った注文打ちなどには前述のように俗名入りで切られています。末備前の前の応永備前(室町初期)の鍛冶にはあまり俗名入りは見かけません。つまり数打ちの作は無かったので、あえて銘を切り分ける必要もなかったのでしょう。

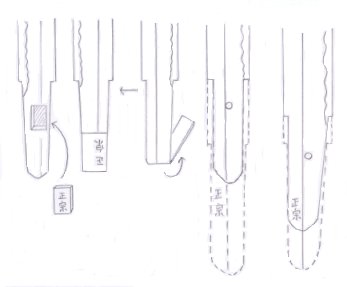

太刀の時代が終わり刀の時代になっても、今まで大切に伝わってきた太刀を使いたいと思うのは当然でしょう。太刀は寸法が長いので、そのまま腰に差すわけにはいきません。また、新しく気に入った刀を手に入れても、自分の身長に比べて長すぎる時があります。今は刀は使うものでは無いですが、当時はこのような場合、自分に合わせて寸法を短くする必要がありました。刀の寸法を短くすることを磨上げる(すりあげる)、または区送り(まちおくり)と呼びます。

刀の寸法を短くする場合、刀の切先側から切り落とせばいいと思うかもしれませんが、刀を短くする場合は区(まち)側から短くします。なぜかというと、切先側を切り落としてしまうと鋩子(ぼうし)が無くなってしまいます。切先側を切り落としても再度切先の形は作れますが、鋩子はどうしようもありません。

下の「切先から切ると・・」の図を見てください。寸法を縮めるのにAの線で刀を切ったとします。そしてBの線のように切先の形を作ったとします。そうすると、切先の形は作られてはいますが鋩子が無くなってしまっています。鋩子のない刀は首のない人間と同じと言われるように、鋩子を無くす訳にはいきません。従って区側から寸法を詰めるのです。

どうするかと言うと、左の右端の図を見てください。点線の部分が元の姿です。区(まち)を上に新しく作ります。すると自然と茎(なかご)の部分が長くなります。これでは茎が長すぎて使いにくくなりますので、茎の余分な部分を切り落とすのです。

この場合、図のように茎を切り落としても銘が残る場合はいいのですが、茎を切り落とすことによって銘も無くなってしまう場合があります(右から2番目)。そのような時は3番目のように銘の直ぐ下で切り落とし、銘の部分を裏側に折り返して残す場合があります。銘はひっくり返った形になりますが、これを折り返し銘(おりかえしめい)と言います。

また、銘の部分も切り落とさねばならない場合で、その銘をどうしても残したいと言う場合は、銘の部分を切り取って新しい茎に埋め込みます(一番左端の図)。これを額銘(がくめい)と呼びます。銘を無くしてしまうには忍びない時、このような方法が採られました。

銘が無くなるほどに磨上げて無銘となったものを大磨上無銘(おおすりあげむめい)と呼びます。「偽物と繕いについて」にも折返し銘について解説がありますので参照して下さい。

| 折返し銘と額銘 | 切先から切ると・・ |

|

|

銘が金象嵌(きんぞうがん)になっているものがあります。金象嵌とは、線彫りにした溝に金を埋め込む技法です。研ぎ師であり日本刀の鑑定家でもあった本阿弥家(ほんあみけ)が行ったものです。上記のように大磨上無銘になった刀を、本阿弥家が鑑定し、定めた刀工銘を金象嵌で入れたのです。また、銘が朱漆で入れられたものもあり、これはもともと銘が切られていなかったもの、つまり生ぶ無銘(うぶむめい)の刀に対して同様に本阿弥家が行ったものです。

| 金象嵌銘 |

|

左の写真が裁断銘(さいだんめい)です。試し切りをした結果や斬り手の名前が金象嵌などで入ります。ちなみに左の写真では山野加右衛門と言う人が、三ツ胴(みつどう)を斬ったと言うことです。三ツ胴とは人3人を重ねて寝かせ裁断したと言うことです。いかに斬れるか、またその斬り手の技量が伺えます。試し斬りなどについて詳しくは業物についてをご覧下さい。

左の写真が裁断銘(さいだんめい)です。試し切りをした結果や斬り手の名前が金象嵌などで入ります。ちなみに左の写真では山野加右衛門と言う人が、三ツ胴(みつどう)を斬ったと言うことです。三ツ胴とは人3人を重ねて寝かせ裁断したと言うことです。いかに斬れるか、またその斬り手の技量が伺えます。試し斬りなどについて詳しくは業物についてをご覧下さい。

| 天 正 二二 年 五 月 吉 日 |

左のように年紀を切ったものがたまに見られます。この「二二」は四年の意味で、「四」は「し」につながるとして、命を守る武器としての刀には縁起が悪いとして四を分割して「二二」としているのです。 ちなみに、年数の中に「廿」といった文字が使われている場合がありますが、これは20の意味です。 |

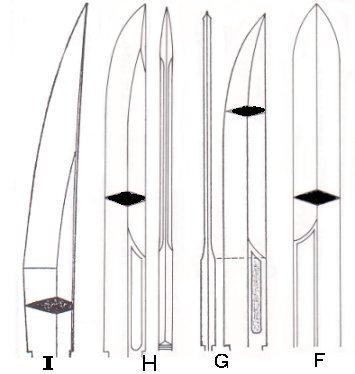

日本刀のできるまでにも造り込みという行程がありましたが、ここで言う造り込みとは刀の造形のことです。日本刀の造り込みには以下のようなものがあります。

| 日本刀の造り込み |

|

|

| A | 平造り (ひらづくり) |

横手や鎬がなく包丁のように平面になっています。 |

| B | 片切刃造り (かたきりはづくり) |

刃は片側のみに付いており、裏面は平となっています。「レ」のような刃の形で、鎌倉後期に流行します。 |

| C | 両刃造り (もろはづくり) |

棟側にも刃が付いています。 |

| D | 鎬造り (しのぎづくり) |

鎬と横手がある日本刀の一般的な造りです。 |

| E | 菖蒲造り (しょうぶづくり) |

鎬造りの横手がないもので、菖蒲の葉に似ていることからこう呼ばれます。 |

| F | 切先両刃造り (きっさきもろはづくり) |

切先部分もしくは刀の上半分が両刃となっており、下半分が別の造り込みになっています。 |

| G | 冠落とし (かんむりおとし) |

上半分を菖蒲造りにしたものです。 |

| H | 鵜の首造り (うのくびづくり) |

冠落としと同じように見えますが、下半分近くと切先部分の棟を残し、その間の鎬地を削り落としたものです。棟側から見るとよく分かります(図参照)。 |

| I | おそらく造り | 横手が刀身の半分あたりまで下がっており、切先が刀身の半分以上を占めています。駿河国の室町期の刀工・島田助宗(しまだ すけむね)の作で、刀身に「おそらく」と彫られたものがあり、「おそらくこのような造り込みの刀はないであろう」という意味だと思われますが、このような変わった造り込みをこう呼びます。 |

なお、日本刀の特徴の1つである鎬造りの原型と言われるものが切刃造り(きりはづくり)です。これは奈良時代以前の直刀に多い造り込みで、鎬造りの鎬地を広くしたもので、切刃造りを縦に切ったものが片切刃造りです。

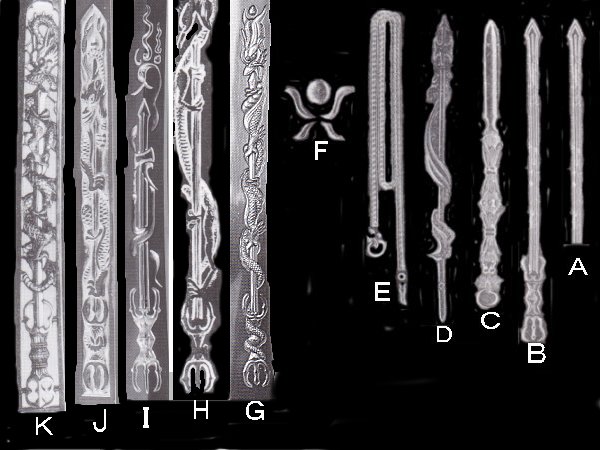

彫刻は日本刀初期から行われていて、もともと刀工や所持者の信仰心からおこったのでしょうが、後世には単なる装飾になっているものが多いです。密教(みっきょう/仏が言った秘密の教え)に関した題材が多く、以下のようなものがあります。

| A:素剣 (すけん) |

古代インドの武器で柄の両側に剣が付いたものがあり、密教ではこれを煩悩を退治するシンボルとして用いますが、剣の部分を鈷(こ)と呼び、一本だけ剣が付いた物を独鈷(どっこ)と呼び、三本の物を三鈷(さんこ)と呼びます。略して剣のみを彫った物を素剣と言い剣は不動明王の持っている剣を現しています。 |

| B:三鈷剣 | |

| C:独鈷剣 | |

| D:幡鉾 (ばんほこ) |

密教の檀場を飾る道具で、三又になった鉾に幡(旗)が結びつけてあります。 |

| E:金剛索 (こんごうさく) |

不動明王が左手に持っているのがこれで、外道に落ちようとする者を連れ戻すための縄です。 |

| F:蓮華 (れんげ) |

蓮華の形をした仏像の台座を模したものです。 |

| G:真の倶利迦羅 (しんのくりから) |

倶利迦羅は不動明王の変形で、その精密度によって真(しん)、行(ぎょう)、草(そう)の三種があります。真は最も緻密に彫ったもので、四股で剣を掴んで図上には蓮花と炎が描かれています。櫃を彫ってその中に倶利迦羅を彫ったもの(J)や欄間透かしに彫ったもの(K)などもあります。 |

| H:行の倶利迦羅 | |

| I:草の倶利迦羅 |

| 彫刻の種類 |

|

|

|

素剣の場合、剣の頭が丸みを持ってクビレ少ない彫り様を山城彫り(上の図の左)、クビレが大きく頭が張り、下へ行くほど幅の狭くなった彫りを相州彫り(図の右)と呼びます。そして一番下の写真は護摩箸(ごまばし)と呼ばれ、透かし彫りなども行われています。

梵字(ぼんじ)とは、インドで万物を創造した「梵天」が作った文字で、信仰の対象として日本刀の初期から刀身に彫られています。刀身に彫られる梵字で多いのは以下のようなものです。

| 梵字の一例 |

|

| 雄山閣「日本刀大百科事典」福永酔剣氏著 第五巻より |