![]()

![]()

| 甲冑と長柄の武器 |

武士は平安時代から戦国時代に至るまで、甲冑を着用して戦いました。太刀や刀が時代を反映してその形を変化させていったのと同様に、防具である甲冑も武器の変化や戦闘方法の変化に従ってその形を変えていきます。ここでは各時代の甲冑がどのように変化し、甲冑を着た武士達が太刀や刀以外にどのような武器を使って戦ったのかについて解説します。

《 目 次 》

| 奈良時代以前 | 平安時代 | 鎌倉時代 |

| - 奈良時代以前の甲冑 - | - 鎌倉時代の甲冑 - |

| 南北朝時代 | 室町・戦国時代 | 薙刀・長巻・槍 |

| - 薙刀・長巻・槍について - |

弥生時代や古墳時代には、短甲(たんこう)、挂甲(けいこう)と呼ばれる鎧(よろい)がありました。

古墳時代の短甲(たんこう)は、長方形または三角形の木、革、鉄製の小さな板を体に合わせて加工糸、鋲止め(びょうどめ)し、蝶番(ちょうつがい)で開閉する式の防具で、腰から上を守る防具です。腰がくびれた形をしています。中国の歩兵用防具の影響を強く受けたものと考えられ、日本でもその形式から歩兵用の鎧として用いられたと思われます。

注) 蝶番とは、現在でも観音開きなどの扉(とびら)に見られますが、柱と扉に取り付ける金具です。昆虫の蝶のような形をしていることからこう呼ばれます。2枚の蝶の羽のような、パタパタと動く部分を、片方を柱に、もう片方を扉に取り付けます。

短甲は胴をグルリと一周防護する形になっていますが、体前面の真ん中から右の脇までが別パーツとなっていて、右の脇に蝶番で留められています。着用する際は、別パーツになっている体前面中央から右の脇までの部分を開きます。これは蝶番で固定されていますので、ドアを開けるような感じで開きます。体を短甲の中に入れて開いているパーツを閉じて完了です。短甲の合わせ目は体の前面中央ですが、開閉するパーツが体の左側の部分にかぶさる感じになります。左右は逆になりますが、ちょうどボタン付のワイシャツを着た時に、前の部分が重なるのと同じ感じです。

奈良時代の記録にも「短甲」という名称がありますが、現存する物はなく実像はハッキリとは分かっていません。実は、発掘された古墳時代のこの丈(たけ)の短い鎧がどのように呼ばれていたのかは不明でしたので、奈良時代の文献に残る「短甲」という名前を付けたのですが、奈良時代の記録にのみ残る「短甲」が、どのような物であったのかは前述の通り実物が現存しないので分かっていません。

しかし文献などから、古墳時代の短甲が板状の素材を鋲止めしているのに対し、奈良時代の短甲は小札(こざね)と呼ばれる小さなパーツを紐でとじ合わせた物で、古墳時代のものは兜が付属するだけですが、奈良時代のものはその他の部位を守るパーツが付属していたという相違があると考えられています。

一方、挂甲とは鉄製の小札(こざね)を紐で縦横に連結し、前面や脇で引き合わせて胴体を守る防具です。古墳時代の挂甲には、兜や膝を守る別パーツも付属していて、中国の騎馬民族が使用した鎧の影響を強く受けていたと思われ、日本の挂甲も騎兵用の鎧だと考えられています。しかし、名称については短甲と同様、奈良時代の文献のみに残る「挂甲」という名称を、何と呼ばれていたかが不明な発掘された古墳時代の鎧の名称としたのであって、古墳時代の挂甲と、奈良時代の記録のみに残る挂甲とは、短甲と同様に異なった物であったと考えられています。

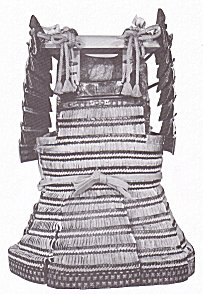

大鎧(おおよろい)とは、下のイラストのような大型の鎧で、源平の争乱を描いたテレビドラマなどで大将格の武士が着用している鎧です。古墳時代には、短甲や挂甲と呼ばれる鎧がありましたが、奈良時代の現存する鎧はなく、平安中期の大鎧への変遷の過程はよく分かっていません。

| 大鎧着用図 |

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より |

西洋の鎧は全身を覆い尽くし、兜(かぶと)も頭全体を覆います。バイクに乗る時にかぶるフルフェイスヘルメットのような感じです。フルフェイスは目から鼻にかけての部分がくり抜かれていて、その部分には上下に開閉する透明のシールドが取り付けられています。しかし、西洋の兜は目の部分だけを細く切り抜いた鉄製のシールドが付いています。まさにすき間無く体を守るようなものですが、大変動きにくそうです。

それに対し大鎧は、複数のパーツを組み合わせる式の騎馬武者用の鎧で、防御もさることながら比較的自由に体を動かすことが出来るよう工夫されているため、攻撃にも適した作りになっています。

また大鎧を一領(りょう)製作するのには、鉄、牛革、鹿革、漆、絹糸、絹紐、布、染料、金具を作るための真鍮、銅、メッキ用の金など、実に様々な材料と、およそ2年という長い製作期間が必要で、まさに日本刀と同じく美しさと実用を兼ねた工芸品なのです。現在と比べて資材も乏しかった平安時代に、このような豪華絢爛な鎧を製作するには、大変なお金も必要であったと想像出来ます。

使用する牛の革は、敵の矢が貫通しないよう牛の背中の硬い部分を厳選して使用するため、およそ8頭分の牛が必要だとされます。さらに鹿の革も大型の鹿が8頭必要だと言われます。それに上記のような様々な高価な材料に、2年の歳月を費やして製作されますので、当時大鎧を一領あつらえるか、大きな屋敷を一軒建てるかと言われたそうで、現在の価格にすれば2、3,000万円ほどかかったのではないかと想像されます。

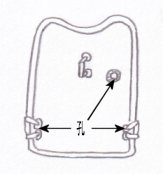

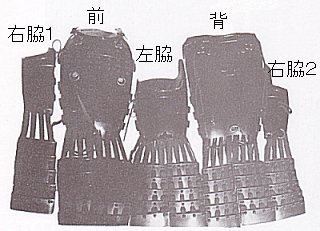

大鎧の胴は前面・左脇部分・背面が連なっており、開く(展開する)と下の展開図のようになります。展開図の左側の部分が胴の前面、真ん中の部分が左脇部分、右側の部分が背面部分となります。では右脇部分は?ということになりますが、右脇部分には別パーツで保護します。下の右端の図は大鎧を真上から見た図ですが、右側の斜線部分がその別パーツです。このパーツを脇楯(わいだて)と呼びます。

着物を着る際、右側が下に、左側が上になって体の正面で重なりますが、鎧の場合これを引き合わせと呼びます。つまり、胴を体に巻いてその端と端が合わさる所を引き合わせと呼ぶのです。大鎧の場合は、引き合わせは右ということになります。

注) 大鎧の場合、右脇の部分が別パーツとなっているため、右脇の引き合わせ部分で胴(前面)と、背面部分が着物のように重なり合うことはありません。

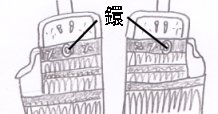

胴(前面)の端と背の端に付いている紐を引き合わせの緒(お)と呼び、前面と背面のこの紐を右脇で結んで胴を固定します。そして左脇部分の下端にある紐を繰締の緒(くりじめのお)と呼び、背面の下端右寄りには繰締の鐶(くりじめのかん)と呼ばれる、金属製のベルト通しのような金具が取り付けられていて、繰締の緒を腰に回して繰締の鐶に通し、緒を締めて腰に胴を密着させます。

| 大鎧 | 大鎧展開図 | 大鎧の引き合わせ |

|

|

|

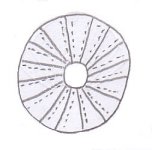

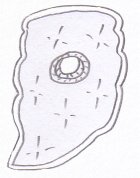

大鎧のパーツは、小札(こざね)という、牛革や鉄などの小さな板を連結して作られています(下図参照)。

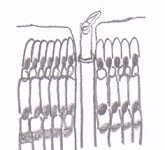

小札に厚く漆を塗り、左側が上になるように、小札が半分重なるように横に並べ、下側の小さな穴で皮紐でとじ付けて行きます。とじ付けた部分は石英の粉と漆で塗り固められています。小札同士は半分ずつ重なっているため、大変頑丈な一枚の板が完成します。

この横板を、複数枚上から吊るように紐で連結することを威し(おどし)と呼びます。小札の上側の穴に紐を通して威していきますが、下の右端の図のように、半分ほどずらして上へ重ねて威し付けます。つまり下側が上になるよう重ねます。すると、大板の下半分はそれぞれ二枚重ねとなりますので、より頑丈な部分で体を保護できるのです。なお、図の場合は下に三段吊してあるので3段威しと呼びます。

背中は特に危険な部分ですので、特に厚くて丈夫な小札が使われ、鉄板を混ぜたり鉄板のみのものもあるようです。

| 小札 | 連結 | 威し |

|

|

|

| 大鎧(前) | 大鎧(後) |

|

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より | |

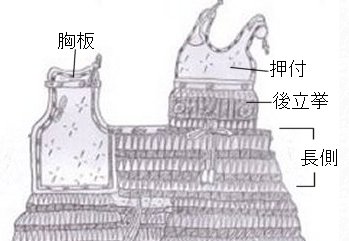

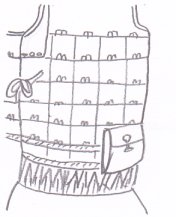

大鎧の胴前面の最上部は鉄板でできていて、この部分を胸板(むないた)と呼びます。胸板の上部左右には笠鞐(かさこはぜ)が取り付けてあります。これは鉄や動物の角で作られたボタンのようなもので、これと肩上(わたがみ)の先に取り付けてある、責鞐(せめこはぜ)を連結して胴を着用します。

| 胸板 |

|

右脇の引き合わせ部分から、お腹・左脇・背・右の引き合わせと、胴をグルッと一巡りしている部分を長側(なががわ)と呼び、大鎧の場合は小札(こざね)が四段威し(おどし)付けられています。

また、胴の正面から左脇にかけて、絵韋(えがわ/模様を染め付けた鹿のなめし革)を張ってあります。これを弦走韋(つるばしりのかわ)と呼びます。このあたりが小札(こざね)であると、弓の弦が小札に引っかかる恐れがあり、弦の滑りを良くするために張られています。

そして胸板と長側の間の部分を前立挙(まえたてあげ)と呼び、大鎧の場合は小札(こざね)が二段威し付けられています。

| 長側 | 弦走韋 |

|

|

肩上(わたがみ)とは、胴の背の部分に取り付けてある、2本の幅広の肩紐のような部分です。肩上の先端には紐を輪っかにした責鞐(せめこはぜ)が取り付けられています。肩上を背面から両肩に乗せ、先端の責鞐を、胴前面上部の胸板の笠鞐(かさこはぜ)にひっかけて胴を着用します。オーバーオールを想像すると分かりやすいかもしれません。

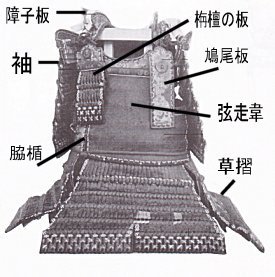

また、肩上の上には障子の板(しょうじのいた)が取り付けてあります。これは、手を上げた時に袖の最上部にある冠板(かんむりのいた)が顔に当たるのを防ぐのと、首の左右を守る役目があります。

| 障子の板 |

|

大鎧の重量はおよそ30キロもあり、あがきが利くように大きめに、また裾広がりに作られています。そして着用する時は肩上を両肩に乗せ、胸板の金具と連結しますので、その重量はすべてが両肩にかかります。しかし、大鎧は馬に乗る最上級の武士用の鎧ですので、大鎧を着用した武士は胴の裾を鞍(くら)の「輪」と呼ばれる所に乗せます。そうすると、ちょっと胴が浮き上がって肩への負担が軽くなったのです。

| 裾を鞍の上に乗せる |

|

胴の背の部分にある、肩上(わたがみ)が取り付けられている金具廻りを押付の板(おしつけのいた)と呼びます。胴の前面の胸板に相当する部分ですが、大鎧に限ってはこれを押付(おしつけ)と呼びます。

以下で説明する胴丸(どうまる)などは、この部分が鉄板もしくは練革(ねりがわ)で作られていて、絵韋(えがわ/鹿のなめし革に模様を染め付けたもの)を貼り、縁を覆輪(ふくりん/縁を鉄や革で包んで保護するもの)にし、最上部に肩上(わたがみ)を別途作って取り付けています。

注) 練革とは、革を膠(にかわ)の汁につけて芯まで染み込ませ、それを数枚重ねて鉄追でたたき締めて一枚の革に仕立てたものです。鎌倉時代の太刀拵の鐔にも用いられています。

しかし、大鎧の場合は肩上を別途作って押付の板に取り付けているのではなく、肩上と押付の板の形に革を切り出していますので、肩上と押付の板は一体となっているのです。従って、板を作って別途肩上をくっつけているわけではないため、板に相当する部分がないので単に「押付」と呼んでいます。

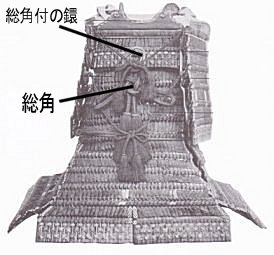

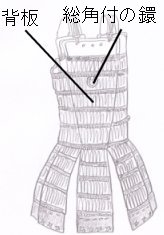

そして、背の押付と長側の間を後立挙(うしろたてあげ)と呼びます。大鎧の場合は、小札(こざね)が三段威し付けてあります。この後立挙の二段目は逆板(さかいた)と呼ばれます。それは、通常は小札を連結した板を威し付ける時は、上に半分重ねて威し付けるため、下側が上になっていますが、逆板は上側が下側にかぶさっていることからこう呼ばれ、この逆板に総角の鐶(あげまきのかん)が取り付けられています。

総角(あげまき)は「揚巻」とも書き、これは古代の少年の髪型の名前なのです。伸びた髪をセンター分けにし、それぞれを耳の上でクルクルと巻いて羊の角のような形にした髪型です。埴輪や壁画などで見たことがあるかもしれません。この髪型のように、左右に輪っか状の結びを出した飾り結びを総角と呼ぶのです。

大鎧の場合、後立挙(うしろたてあげ)の逆板に総角付きの鐶が取り付けられていて(上の大鎧背面図参照)、総角の飾り結びがなされています。総角付きの鐶には袖の紐を結び付けます。

| 押付 |

|

大鎧は体前面、左脇、背面部分が連結していて(大鎧の特徴の大鎧展開図参照)、右脇が空いていました。そして右脇は別パーツで保護すると書きましたが、このパーツを脇楯(わいだて)と呼びます。脇楯は壺板(つぼいた)と呼ばれる鍛鉄板を革でくるみ、その下に草摺(くさずり)を取り付けています。

草摺とは、胴の下のスカートのような部分のことで(上の大鎧前・後図参照)、小札を威し付けて作られています。草摺は腰周りと太股を守るものです。大鎧の場合、草摺は胴の前面、左脇、背面、脇楯の下にそれぞれ取り付けられています。従って、スカートのようにグルリと腰回りを1枚でくるむのではなく、4分割されています。それは馬に乗る際に足を広げやすくするためです。この4分割された草摺は一間(いっけん)と数え、大鎧の場合は四間ということになります。

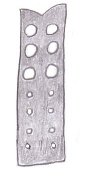

壺板には中央に鐶、下部左右に2個の孔(あな)があります。この下の2個の孔は草摺を紐で取り付けるための孔です。壺板に草摺を取り付けて脇楯として右脇に当て、中央の鐶に紐を通してその紐を背中から左肩へ回し、胸の前から右脇の脇楯(壺板)の鐶に結び付けて装着します。つまり脇楯は胴を着用する前に体に取り付けておくのです。

注) 大鎧の着用手順は鎧の着用手順で詳しく解説しています。

注) 壺板の孔は時代によって下部の左右2個の場合と、中央の鐶横に1個付け加えた3個の場合があり、3個の場合は装着の仕方が異なるようです。

なお、壺板と草摺は蝙蝠付(こうもりづけ)と呼ばれる方法(下図参照)で取り付けられています。コウモリが天井からぶらさがっているような形だからこう呼ぶのでしょうか。

| 壺板 | 脇楯 | 蝙蝠付 |

|

|

|

栴檀の板(せんだんのいた)は、小札(こざね)が威し付けられた部品で(下図参照)、胸板の右胸に取り付けられています。また鳩尾の板(きゅうびのいた)は、長方形の鉄板を絵韋(えがわ/鹿革に絵を染め付けたもの)でくるんだ部品で、胸板の左胸に取り付けられています。

大鎧を着用する時、背の押付に付いている肩上(わたがみ)を両肩に乗せて胴側に持ってきます。そして肩上の先にある高紐(たかひも)と、胴の上部の胸板にある高紐を掛け合わせて連結するのですが、栴檀の板と鳩尾の板はこの高紐を切られないよう、保護するものです。この紐が切られてしまうと、胴がスッポリと脱げてしまうからです。

栴檀の板は小札が威し付けられていて、鳩尾の板は板のみと形が違っています。これは大鎧は騎馬戦を前提に作られているからです。平安時代の主力武器は弓矢であり、弓を引く右手側にある栴檀の板が板状であれば、弦(つる)がひっかかってしまう恐れがあります。そこで小札(こざね)を威し付けた作りにしておけば、しなやかに体に沿って弦がひっかからないからだとされています。

| 栴檀の板(左)と鳩尾の板(右) |

|

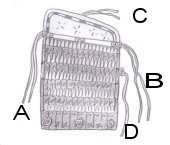

袖も小札を威し付けて作ってあります。下の図は左の袖です。袖の一番上の部分を冠板(かんむりのいた)と呼び、この板の高くなっている方が前方(胸側)に向きます。大体6,7段威し付けてあります。袖は腕に直接付けるのではなく、4本の紐で胴の各部に結び付けます。

図のAの受緒(うけお)を肩上(わたがみ)の先へ、Bの懸緒(かけお)を総角(あげまき)へ、Cの執加の緒(しっかのお)を肩上中央へ、Dの水呑の緒(みずのみのお)を総角付けの鐶に結び付けます。ちなみに、水呑の緒は前かがみで川の水などを飲む際に、袖が水につかってしまわないようにするために結ぶものです。

このように、大鎧の袖は固定されているものではないので、比較的自由に動きます。弓を構えて矢を放っている時は、弓を持つ左手の袖は下に垂れ下がって邪魔にならぬようになっていますが、前方に対しては腕が丸出しになって無防備となってしまいます。従って、正面から矢が飛んできた場合は、腰をひねって袖をその方向へ向けて防護します。

| 袖 |

|

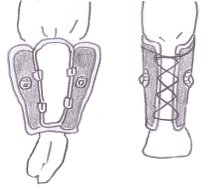

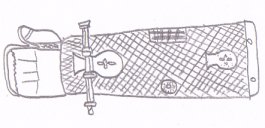

また、大鎧着用時には脛当(すねあて)、籠手(こて)を付けます。

脛当は足のスネ(ヒザからくるぶしまでの部分)を防護するもので、鉄や革で作った筒を縦に二分割したような形の物を、蝶番(ちょうつがい)を取り付けてパカパカ開くように作ってあります。これをスネに取り付け、紐と金具で千鳥掛けにして固定します。

注) 千鳥掛けとは、交互に金具で折り返しながら留めていくものです。

籠手(こて)は、弓を射る際の左手を防護するもので、左手のみに指し、右手には指しません。筒状の布に鉄板や鎖を綴じ付けてあります。手の甲を守る部分は手甲(てこう)と呼ばれ、ここにも鉄板などが綴じ付けられています。籠手を左手に通して肩まで引き上げ、紐を右脇の下で結んで固定します。なお、弓を持つ左手を「弓手(ゆんで)」、馬の手綱(たづな)を取る右手を馬手(めて)と言います(「右手」と書いて「めて」とも)。

注) 籠手を装着することを「指す(さす)」と言います。

初めは、座盤(籠手の金属板の部分)が袖の表裏の生地の間に挟まれており、外からは見えなかったようです。

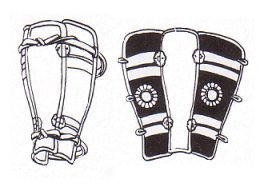

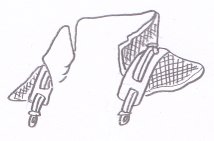

| 千鳥掛け脛当 | 籠手 |

|

|

貫(つらぬき)とは、毛皮の沓(くつ)のことで、毛沓とも言います。ショートブーツのようなものもあり、これを馬上沓と呼び、これは戦場でなくても乗馬の際は用いました。

また、箙(えびら)とは弓の矢を入れておくもののことです。下の箙の図にはドーナツ状のものが描かれていますが、これは弦巻(つるまき)といって、予備の弓の弦(つる)を巻いておくものです。紐を腰に廻して締め、太刀の上に弦巻が乗るように付けます。この時代は馬に乗って弓を射るという戦法が主ですので、こういったものが必要なのです。

なお、大鎧の項の先頭に大鎧着用の武者図がありますが、矢の羽が左肩に見えています。これは箙を背中に背負っているようにみえますが、箙は背負う物ではなく、右腰に付けて羽が左肩の方に向くよう、斜めに身に付けているのです。そして矢の羽を持って上に引き抜くのではなく、鏃(やじり/矢の先)を右手で持ち、下に引き抜くのです。これらについて詳しくは、弓と鉾をご覧下さい。

| 貫 | 箙と弦巻 |

|

|

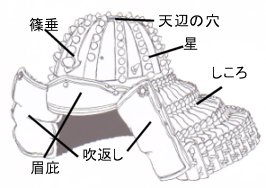

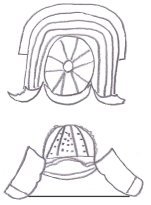

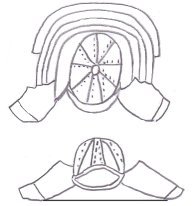

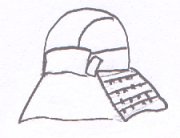

兜(かぶと)は、三角形の鍛鉄板を重ねながら円状に並べ、鉄鋲でかしめてあります。この鋲のことを星(ほし)と呼び、突起した鋲でかしめてあるものを星兜(ほしかぶと)と呼びます。

なお、古い兜ほど星が大きく厳めしい(いかめしい/ものものしい)ので、これを厳星(いかぼし)と呼びます。

帽子のツバに当たる部分を眉庇(まびざし)、兜のてっぺんの穴を天辺の穴(てへんのあな)と呼びます。先が矢印のような形をした別板を当ててあるものを、篠垂(しのだれ)と呼び、星兜の場合はこれに星を打ちます。

また兜の後ろ側に、小札(こざね)を威し付けた(おどしつけた)、垂れ下がった部分がありますが、これを錏(しころ)と呼び、首回りや肩を防護するためのものです。また両側面に顔より少し前に出っ張った反り返り部分があり、これを吹返しと呼びます。

大鎧の重量はおよそ30キログラムほどもあり、この時代の兜も大変な重量がありました。そこで敵に対峙していないときはかぶらず、背に負うか徒歩の家来に持たせていました。

| 兜の各部名称 | 兜の作り方 |

|

|

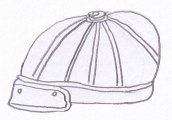

兜には側面に穴の空いたものがあり、この穴を響の穴(ひびきのあな)と呼び、平安末期頃まではこの穴が左右に1個ずつあり、下の左の図のようにこの穴に紐を通し、髷を結ったまま烏帽子(えぼし)をかぶってこの天辺の穴から烏帽子にくるまった髷を出して兜を固定していました。

なお、烏帽子とは男性の帽子のようなもので、庶民にまで普及しましたが、当初は漆を塗った麻などで作られたため柔らかかったのですが、平安末期頃には紙で作られるようになり、身分によってその形も異なるようになりました。

| 紐のかけ方 |

|

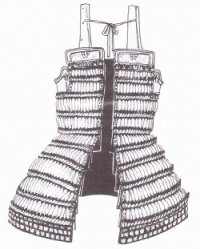

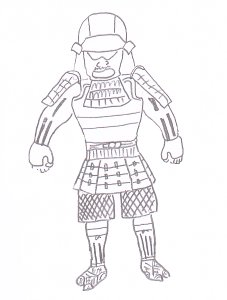

胴丸(どうまる)は、大鎧とほぼ同じ時期に形作られたと言われ、下の図のような物です。

| 胴丸 | 胴丸の引き合わせ | 胴丸の前後 |

|

|

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より | ||

胴丸の形式は、前立挙2段威し(おどし)、後立挙3段威し、長側4段威し、草摺8間5段下がり、引き合わせは右で重なるとなります。

大鎧は最上級の武士が着用する鎧で、馬に乗ることを前提に作られています。しかし胴丸は一般歩兵用の鎧ですので、軽武装の鎧となっています。

大鎧は引き合わせは右でしたが、右脇部分に脇楯(わいだて)という別パーツを体に装着してから胴を装着しますので、胴事態の右側にはすき間があります。

一方、胴丸も引き合わせは右なのですが、胴丸は胴体をグルッと一周巻いてしまいますので脇楯は無く、体を一周巻いた後も引き合わせが重なるようになっています。この時、背中側から回してきた部分を、右脇で上に重ねて引き合わせます(上の真ん中の図)。

なぜ背側から回してきた方を上に重ねるのかというと、組み討ちとなった際に、敵に胴の引き合わせに手を掛けられないようにするためです。引き合わせに手をかけられて引っ張ったりされると、下手をすると胴丸が脱げてしまうからです。背側から回してきた部分を下に、胸側の部分を上にして右脇で引き合わせると、引き合わせの取っ掛かりは自分の背側に向きますので、対面している敵は引き合わせの取っ掛かりに容易に左手の指をかけることができます。しかし、背面から回してきた側を上にして引き合わせれば、取っ掛かりは自分の胸側に向きますので、対面している敵が引き合わせに手を掛けたとしても、胴丸を脱がしてしまうまでには至らないからです。

なお、胴丸は大きめに作られていますので、太った人でもやせた人でも着用出来るようになっています。太った人が着用した場合は引き合わせの重なる部分が少なくなり、やせた人が着用した場合は引き合わせの重なる部分が多くなるという訳です。

また、大鎧では草摺(くさずり)は五段威し(おどし)で、前面・右側面(脇楯付き)・背面・左側面の四間(よんけん/4分割)でしたが、胴丸では八間(8分割)になっています。大鎧は馬に乗って戦う最上級の武士が着用する鎧ですので、馬に乗った状態で、腰回りから太股を防御出来るよう考慮されて4分割でしたが、胴丸は走り回って戦う歩兵用ですので、足さばきを考慮して細かく割られているのです。

大鎧の場合、背の押付は胴と一帯になっていて、肩上(わたがみ)も一帯となってその形に革が切り出されたものでした。しかし、これでは形が崩れやすいので、胴丸は胸板と同様に鉄板となり、肩上も別途作って取り付けられています。従って、大鎧では単に押付と呼んでいた部分は、胴丸では押付の板と呼ばれます。

胴丸は軽武装用であったので、この時代には胴丸だけを着ていることが多く、兜や籠手を付けることもありましたが、脛当、袖は付けていませんでした。袖の代わりに杏葉(いちょう)と呼ばれる、大きめの銀杏形の防具を肩から上腕部に着けていました。

胴丸を着た徒歩武者は、足軽という言葉通り俊敏に走り回って戦ったので、脛巾(はばき/膝下から足首までを覆う布)のみを付け、裸足で駆け回っていました。当時の人は足の裏の皮が丈夫でしたので、この方が活動しやすかったのです。また、半首(はっぷり)という面具を付けたりしました。

| 胴丸着用図 | 杏葉 | 籠手・兜着用 | 半首 |

|

|

|

|

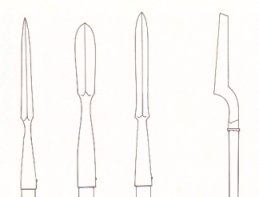

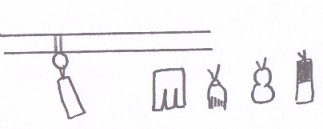

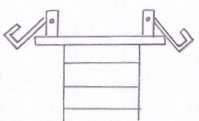

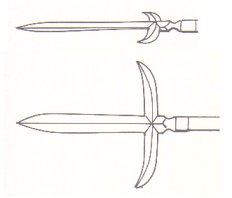

| 鉾 | 手鉾 |

|

|

| 鉾(ほこ)とは刺突用の武器で、古くは石、銅などで作られ、のち鉄製になります。袋槍(鉾と槍参照)のように筒状のものが付いていて、ここに柄をはめ込む形式のものが多いです。上のような形があり、中でも右端のように腰に反りを持たせたものを手鉾(てほこ)と呼び、図のような熊の毛の鞘をかぶせ、鉄の蛭巻を施した2メートル程の柄を付けた手鉾を持っている検非違使の兵が駆けつける様子が『伴大納言絵巻』に描かれています。 槍は鉾が転化したものなどとも言われますが、槍と鉾は使い方が違います。鉾は突きだして刺すという動作で時には片手で突きますが、槍は両手で持ち後方の手で柄を後に引き、前方の手の中を滑らせて繰り出し、また柄を後方に戻します。この動作を素早く行います(槍の構え方参照)。 鉾は末期には薙刀(なぎなた)に取って代わられています。ただこの時期の薙刀は「長刀」という字を充て、菖蒲造の刀に長い柄を付けた、室町時代の長巻(ながまき)のようなものであったようで、平安時代の後三年の役(ごさんねんのえき/1083年-1087年)の時には既に使用されていたようです。 ※:伴大納言絵巻(ばんだいなごんえまき)は866年に起こった「応天門の変」の経緯を描いたものです。 |

|

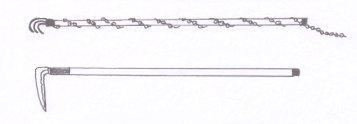

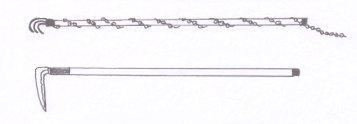

| 熊手と薙鎌 | |

|

|

| 熊手(くまで)と薙鎌(ないがま)は源平の舟での合戦時によく使われています。熊手本体には鎖が取り付けてあり、それを柄に蛭巻に巻き付けて手元に一緒に持っておき、敵の舟に引っかけたり、敵に打ち込んだりします。万が一柄を切られても熊手が相手に引っかかっていれば、手元の鎖でたぐり寄せられます。先の熊手は取り外せるようになっていて、鎖を持って振り回したりも出来ました。薙鎌は『藻外し(もはずし)』とも呼ばれ、敵の舟の帆や網を切ったりするのにも使いました。これらは後の水軍の必須武器となります。 | |

鎌倉時代の大鎧は前期よりも幾分丈が短くなり、中期になると胴が裾広がりではなく真っ直ぐか、やや裾搾り気味になります。

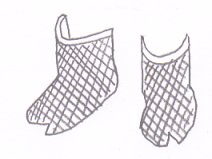

脛当は平安時代の千鳥掛けから、上の緒、下の緒式に代わり、この方が便利で取り付けやすいので以後この方式になっています。籠手は座盤(籠手に綴じ付けてある鉄板)が表面に出され、その位置もほぼ決まってきたようです。貫(つらぬき/乗馬用のクツ)も前代同様使用されています。

| 上の緒、下の緒式脛当 | 籠手 |

|

|

兜に打たれる星は細かくなり数も多くなってきます。また吹返しの反りが強くなり二つ折りのような状態になってきます。

| 平安時代の兜(左)と鎌倉時代の兜 |

|

側面の響の穴(ひびきのあな)が4個(片側2個ずつ)になり、四天の穴(してんのあな)と呼ばれ、頭頂部の天辺の穴(てへんのあな)から烏帽子を出して固定する必要もなくなり、下の図のように紐を掛けて固定できるようになりました。こうなると大鎧を着るときには、髷をといてザンバラにし、烏帽子をかぶって兜をかぶるようになります。

響の穴の上に鋲が打たれていることがあり、これは兜を固定する紐を切られないようにするためのもので、四天の鋲(してんのびょう)と呼ばれます。このような紐の掛け方は南北朝期まで続きます。

| 四天の穴と四天の鋲 | 兜の緒の取り方 | |

|

|

|

鎌倉時代も正式な鎧は大鎧でしたが、大鎧よりも活動しやすい胴丸を上級の武士達も使用し出します。胴丸に兜をかぶり袖を付け脛当を付けて籠手を装着すれば、大鎧と何ら変わることなく重装備出来ました。

| 胴丸に兜、袖、籠手、脛当装着 |

|

腹当(はらあて)は、胸や腹、両脇を覆うだけのごく簡単な防具で、草摺(くさずり)もわずか三間です。現在の剣道の胴のようなものです。大鎧同様、胸板の上部左右には笠鞐(かさこはぜ)が取り付けてあり、胴の両脇下端には、先端に責鞐(せめこはぜ)が付いた革のベルトのような紐が取り付けられています。着用するには、胴を腹に当て、右脇下端の責鞐付きの紐を左肩に、左脇下の紐を右肩に回して紐を背中でクロスさせ、先端の責鞐を胸板の笠鞐に引っかけて装着します。

大鎧や胴丸に比べて格段に制作費も安いことから、身分の低い者が身に付ける鎧です。彼らは烏帽子(えぼし)に半首(はっぷり)を付け、腹当を身に付けて、長刀(なぎなた)を持って脛巾(はばき/スネに巻く布)に裸足で駆け回りました。

| 腹当 | 腹当着用図 |

|

|

腹巻は、腹当が進化し鎌倉末期に現れたものだと言われ、腹当が発展したものだと言われます。引き合わせは背中で、草摺(くさずり)は七間、のち九間のものも作られました。

平安時代から室町時代の古記録には、しばしば「下腹巻」という言葉が出てきますが、今で言う腹巻(引き合わせが背中のもの)や胴丸(引き合わせが右側のもの)は、後世になって付けられた形式上の名前です。古くは胴丸を指して腹巻と言っていたと言われます。従って古記録に出てくる下腹巻という言葉は胴丸を衣服の下に着込んでいることを意味します。

| 腹巻の前後 | 腹巻の引き合わせ | |

|

|

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より | ||

| 薙刀 |

|

| 前代の菖蒲造の刀に長い柄を付けただけの長刀では先が軽く斬れ味が悪いので、鎌倉時代になると先幅を広くし反りも深く作りました。極端に反ったものが絵巻や古画に描かれています。熊手なども使用されていて『蒙古襲来絵詞』などにも描かれています。薙刀の柄は槍などのものとは違い、普通は楕円形で樫の木などで作られています。鐔はないのが普通ですが中には鐔を付けたものもあったようです。 |

| 鉞 |

|

| 鉞(まさかり)は斧を大きくして長い柄を付けたもので、刃の部分が特に広く作られています。今では木を切ることに使いますが、古くは武器としても使用しました。塀や門などの破壊に使い、時にはこれを持って敵と戦いました。 |

| 南北朝期の大鎧 |

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より |

鎌倉中期も終わりに近いころ、いわゆる蒙古襲来がありました。敵は「てつはう」という鉄の玉に火薬を詰めて爆発させる、今まで見たこともない武器で襲ってきました。何とか危機は乗り越えたものの、今までの武器や甲冑を改良する必要が出てきました。

また今までの馬に乗って弓を射るのが主であった戦法から、徒歩での打物戦へと移行するに従って、鎧は徒歩戦に都合の良いように変化し、太刀もその姿が変化します。簡単に言うと猪首切先で蛤刃であったものが、刃肉を落としそれによって重ねが薄くなった分を身幅を広くして強度を補い、身幅が広くなったので切先は大きく延びることになったのです。この変化の絶頂がこの南北朝期に現れます。

注) 鎌倉時代中期の太刀姿の特徴、南北朝時代の太刀姿の特徴参照

また甲冑については、平安時代の大鎧の項で書きましたが、あがきがきくように胴はゆったり目で寸法も長く裾広がりになっていましたので、肩に鎧の重量がかかっていました。しかしこれは馬に乗るのでこれでよかったのです。馬に乗った時、鞍の輪という部分に胴の裾を乗せておけば、胴が少し浮き上がって肩への負担を軽減できたからです。しかし徒歩戦になるとこれでは都合が悪いので、胴の腰がすぼまりそれに上帯を強く締めて腰に密着させ、肩への負担を幾分軽くしました。また、軽快に行動できるように寸法も鎌倉時代よりも随分短くなりました。

胴の寸法が短くなると、大腿部が露出してしまいます。これを防御するのに佩楯(はいだて)という防具が使われるようになります。これは膝鎧(ひざよろい)とも言われ、前掛け状のもの、前掛け状に踏み込みを付けたもの、小袴式(こばかましき)のものなどがあります。

踏み込みとは、前掛けの裏に足を入れ込む生地を取り付け、佩楯が足から離れないようにしたものです。前面には中程より下に革や鎖、鉄などで作った防具を綴じ付けています。上には帯が付いていて、中央にある環に帯を通して結ぶようになっています。

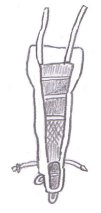

| 前掛け式佩楯 | 踏み込み式 | 小袴式 | 立挙 | 佩楯と立挙 |

|

|

|

|

|

また、脛当(すねあて)には立挙(たてあげ)というものが取り付けられます。これは膝を防御するためのものです。南北朝期以降は、脛当には立挙が付く決まりとなります。この立挙の大きいものを大立挙(おおたてあげ)と呼びます。そしてかなりの上級武士でも草履をはくようになります。

南北朝時代の大鎧着用図(この項目の一番上)には、マントのようなものを背に付けていますが、これを母衣(ほろ)と言い、幌、保呂とも書きます。馬に乗って走るとこれが風にたなびき、また裾を腰に結んでいると風でふくらむので、大きく見せたり威厳を増すために使われました。しかし、後には立っているとふくらまないので、竹などで球状の骨格を作り母衣をかぶせてふくらんでいるように見せたようです。下の図がその骨格を使ってふくらませたものです。

| 母衣 |

|

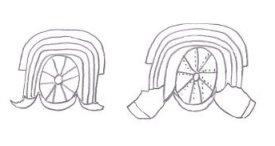

| 平安、鎌倉時代の錏 | 南北朝期の錏 |

|

|

兜は、南北朝時代には筋兜(すじかぶと)が流行します。これはこれまで兜のパーツをかしめるために打っていた大きな鋲が小型化し、それを叩きつぶして星と見えないようにしたものです。

錏(しころ)は、平安、鎌倉時代には肩のあたりまで覆うように垂れていたのが、南北朝期には笠のように水平に近くなってきます。これを笠錏(かさしころ)と呼びます。また兜に取り付けてある鍬形(くわがた)は平安時代からあるようですが、その語源など詳しいことは分からないようで、南北朝期には太くて大きな鍬形が用いられました。

| 筋兜 |

|

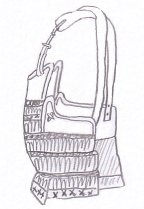

| 袖付胴丸と金砕棒 | 折冠式の袖 | 喉輪 |

|

|

|

南北朝時代には、胴丸がますます重要視され、上級武士にも愛用されました。元寇以来戦闘方法も変わり、接近戦、集団戦へと移行し、馬に乗るにしても、徒歩で戦うにしても大鎧よりも機能的であることが分かってきたからです。ほとんどが兜をかぶり袖を付けています。

袖にも改良が加えられています。大鎧の場合は肩上に障子の板が付いていて、横からの攻撃から首を守るようになっていましたが、胴丸には障子の板はありません。そこで冠板(かんむりいた)が障子の板の代わりをなすようになり、またこの部分が折り曲げられるようになって、図のように腕を上げても冠板が頬に当たらないように工夫されています。

また袖を付けるようになると、杏葉(いちょう)の行き場が無くなり、胸板と肩上を連結する高紐のあたりをおおうような位置に移動します。

首には図のような喉輪(のどわ)を付けることもありました。

腹巻は軽武装用の鎧でしたが、胴丸が大鎧に代わって重武装化していったように、腹巻も重武装化していきます。

南北朝期の全国的な戦乱が多くの鎧の需要を生んだと思われますが、大鎧では制作が間に合わないなどの理由もあって、胴丸、腹巻が重武装化していったと思われます。兜をかぶり、袖を付けて籠手や佩楯、脛当を当てて武装しました。

なお、腹巻には大鎧のように袖の水呑の緒を結びつけるための総角の鐶(あげまきのかん)がないので、背の左右の押付の板に鐶を取り付けてここに結びつけていました。

| 腹巻の背の鐶 |

|

| 菊地槍 |

| 菊地槍(きくちやり)は、南北朝期に肥後国の菊池氏が延寿一派(えんじゅいっぱ)に作らせた物で、千本も注文が来たため、鬼二匹を使って一夜で作り上げたと伝わっています。鵜の首造(うのくびづくり)で区(まち)があり、身幅狭く重ねは厚くなっています。茎は太く長い物です。6寸前後の物と1尺前後の物があり、長い物は隊長が使用したと言われます。 |

| 金砕棒 |

|

| 金砕棒(かなさいぼう)とは、2mくらいの樫の木などの棒を八角に削り、鉄板に尖った星を打ったものを貼り付けているもので、後には鉄製に変わったようです。剛の者がこれで敵を打ちのめしました。 |

| 袖搦 |

| 袖搦(そでがらみ)は、別名「狼牙棒(ろうがぼう)」、「やがらもがら」とも呼ばれ、江戸時代には捕物道具として使われています。2~3mの樫の棒に、袖にからめやすいように鉄製の小さな鈎(かぎ)が付いた、槍のような茎(なかご)付きのものを入れ込み、その下を2cmくらいの先の尖った針を植え込んだ鉄の板で巻き、敵が掴めないようにしたものです。『子連れ狼』にも出てきた武器です。 |

| 大薙刀と小薙刀 |

|

| 大薙刀や小薙刀という言葉がありますが、明確な区分の既定はありません。この言葉は柄を含めた大きさのことで、大きいもので刃渡り六尺くらいで五尺の柄が付くとして柄を含めて3mを越え、小さいものでは刃渡り二尺五寸くらいに四尺の柄が付くとして柄を含めて2m程になります。 |

注) 1338年に足利尊氏が征夷大将軍となり、1573年に最後の将軍である義昭が織田信長により京都から追放されるまでを、一般的に室町時代と呼びますが、このサイトでは室町時代前期にあたる、1333年の建武の新政から南北朝が統一された1392年までを南北朝時代、室町時代後期にあたる、1467年の応仁の乱以降を戦国時代とし、その間を室町時代としています。

| 室町時代の大鎧 |

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より |

室町時代になると、胴丸や腹巻が武装の主体になってきますので、大鎧の着用は減ってきます。しかし伝統を重んじる家柄の者や、戦闘の指揮をする立場の者などは、好んで着用しました。しかし、戦国時代になると戦場では大鎧はほとんど着用されなくなっていきます。

この時代の大鎧は、小札(こざね)がさらに短くなったので、鎧自体も短くなっています。

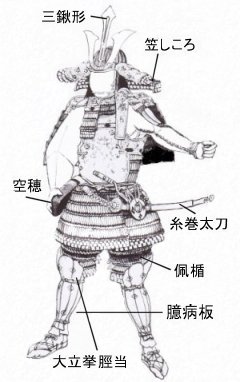

| 脇曳 | 空穂 |

|

|

この時代の特徴として、大立挙脛当(おおたてあげすねあて)の裏に、ふくらはぎを守る板が付けられるようになります。これを臆病板(おくびょういた)と呼びます。これは、ふくらはぎを守る板を取り付けるということは、敵に背を向けるということであり、それは卑怯でありまた背後からの攻撃まで考慮するなど、臆病者のすることだということからこう呼ばれ、これはこの時代以降は見られません。

また脇の僅かな隙間を保護するために、脇曳(わきびき)という防具も装備しています。

空穂(うつぼ)とは、箙(えびら)と同じく矢を入れておくもので、狩猟用や旅行用でありましたが、戦場でも武士が好んで使用しました。また間塞(まふさぎ)とは、蓋のことで、この中に矢の先を上にして入れておきます。これも箙と同じく右腰に付けます。

| 阿古陀形 | 笠験 | 兜の緒の取り方 |

|

|

|

兜の形は、阿古陀形(あこだなり)という形が流行します。これは筋兜の前後の膨らみが増し、当時輸入されて珍重された「あこだ瓜」に形が似ているからこう名付けられたと言われます。また兜の緒はこの時代から兜の縁に環が付き、ここに取り付けられましたので、上の図のような結び方をしました。

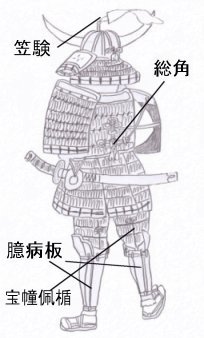

また、兜の錏(しころ)はますます笠錏(かさしころ)となり、鍬形にも色々な種類が現れ、特に剣の形をした三鍬形(みつくわがた)が流行しました。

戦国時代になると、大人数が入り乱れての戦いとなりましたので、敵味方識別のための笠験(かさじるし)という小旗を用いました。また、顔を守るための頬当(ほおあて)も付けられるようになります。

| 室町時代初期の胴丸 |

|

室町時代になると、胴丸は腹巻とともに全盛期を迎えます。兜は大鎧同様、笠錏(かさしころ)の付いた筋兜で、南北朝期に続いて袖を付けることが常になってきましたので、袖の紐を結びつける総角の鐶(あげまきのかん)が押付の板に付けられます。

また、寸法が短くなってきているので、大腿部を守るために佩楯(はいだて)を用いますが、宝幡佩楯(ほうどうはいだて)という、筒状になったものを使用するようになってきます。また、臆病板も装着しています。

| 戦国時代の胴丸 | 目の下頬 | 篠籠手 |

|

|

|

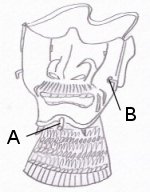

戦国時代になると、顔には目の下頬(めのしたほお)が付けられ出します。南北朝期から半首(はっぷり)を逆さにしたような、顎(あご)と頬(ほお)を守る頬当(ほおあて)が使われたようですが、それに顎や喉を守る垂れが付き、鼻が付いたものです。図のAは汗を外へ流し出すための管で、Bの折れ釘と兜の緒をからめて固定します。目の下頬や半頬などを総称して面頬(めんぼお)と呼びます。

また、篠籠手(しのこて)の篠とは、一枚の板状であったものを腕になじみやすいように細長い板状にしたもので、鎌倉時代にもあったようですが、現存するものは室町時代のものです。

脛当(すねあて)には、鉸具摺(かこずり)が付けられます。これは、脛当の内側の下部のみに革が貼られ、馬に乗る時に丁度この部分が鐙(あぶみ/馬に乗って足を乗せておく所)に当たるので、痛むのを防ぐためのものです。

また、胴と草摺(くさずり)は、揺ぎの糸(ゆるぎのいと)で繋がれるようになります。この頃から、草摺は胴からぶら下がっているように長くなり、そのため草摺が動きやすくなっています。胴丸や腹巻が重武装化してくると、草摺は短くなる傾向にあったのでこの糸が長くなりました。この上に上帯を締めても草摺が固定されることなく動きやすくなっています。ただこの糸の下は無防備になるので、鎖を置いたりしたようです。

| 揺ぎの糸 |

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より |

室町末期はいわゆる戦国時代ですので、甲冑の需要も多く制作の簡略化と防御の効率化が図られています。今までは小札(こざね)を横に重ねて一枚の板を作っていましたが、半分くらい重ねて並べていたので二重になっていました。しかし鉄の板であれば一重でも充分強度はあり、あるいは練革(ねりかわ)でも充分であることが分かってきました。そこで、小札を半分重ねるのではなく、鉄板などを端っこの部分のみを重ねて作っていくという、伊予札(いよざね)の手法が流行しました。しかも今までは縄目のように小札に紐を通して威していましたが、数カ所のみでも良いことが分かってきたので簡略化が進みました。

注) 練革とは、革を膠(にかわ)の汁につけて芯まで染み込ませ、それを数枚重ねて鉄追でたたき締めて一枚の革に仕立てたものです。鎌倉時代の太刀拵の鐔にも用いられています。

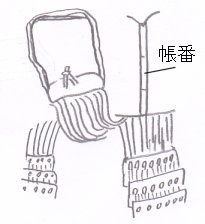

このような硬い板で作られた胴を身に付ける際、今までのように引き合わせを開いて着用する方法では無理が生じてきました。そこで前後左右に帳番(ちょうつがい)を付けて開くように工夫されました。これを最上胴(もがみどう)と呼びます。この最上胴や西洋の甲冑などの影響を受け、胴丸を主体として活動的で、防御の面でも優れた甲冑が生まれていきます。これが当世具足(とうせいぐそく)です。

室町時代になると、胴丸とともに腹巻は重武装化していきます。兜(かぶと)を付け、袖、面頬(めんぼお)、籠手(こて)、脛当(すねあて)、佩楯(はいだて)を装備して完全武装となります。そして引き合わせの紐(この場合は背中側)を締めて結ぶと腰が細くなり、極めて小さく見えます。

また、戦国時代頃からは背中の隙間を埋めるため、背板(せいた)を取り付けるようになります。これは、脛当と同様に臆病板(おくびょういた)とも呼ばれました。南北朝期には、背の押付の板の鐶に袖の水呑の緒を結びつけていましたが、戦闘が激化するに従い、袖の動きを調整する必要が出てきたので、背板に総角付の鐶(あげまきつきのかん)を取り付けて、大鎧と同じようにここに結びつけるようになっています。

| 背板と総角付の鐶 |

|

戦国時代には、集団化した射手の足軽達が現れ、彼らは集団で矢を射るのが任務の下卒達でした。しかし、敵と接近戦になれば刀を使っての戦いもありますので最低限の防備は必要で、弓を射る妨げにならない装備をしました。足軽の名の通り、脛当(すねあて)などは付けず、鉄や練革(ねりかわ)を鉢巻きに綴じ付けた額鉄(ひたいがね)に、腹当などで武装して裸足で駆け回りました。

ちなみに、この足軽達は応仁の乱でも大活躍しましたが、京の町を荒らし回り、略奪、放火を繰り返し、京の町を破壊していきました。

| 腹当に額鉄 |

|

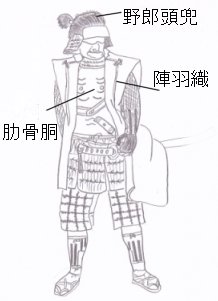

当世具足(とうせいぐそく)とは、戦国時代以降に流行した鎧の形式です。具足とは、「具」が「足りている」という意味で、兜・胴・袖・佩楯・脛当・籠手・面頬が一式全て揃っている状態を言い、胴だけを指す言葉ではありません。

当世具足は、胴丸を主体として千差万別の形態がありますが、特徴は胴の左側を切り離して二枚胴にしたということです。

戦国期の大量の需要に応えるために、この時期に起こった効率よく甲冑を制作する方法として、練革(ねりかわ)や鉄の板を使って作る方法が成されましたが、これでは小札で作った時のように柔軟性がないので、着用時に開くのが大変でした。そこで胴を左側で2つに分け、棒式の帳番(ちょうつがい)で留めるようにしたのです。

注) 練革とは、革を膠(にかわ)の汁につけて芯まで染み込ませ、それを数枚重ねて鉄追でたたき締めて一枚の革に仕立てたものです。鎌倉時代の太刀拵の鐔にも用いられています。

胴丸の引き合わせは右ですので、左脇の部分で切断して胴を棟側と背側の2つに分割し、左脇の部分に蝶番を取り付け、パカパカと開くようにした訳です。従って当世具足も引き合わせは右側で、胴丸と同様に背側の部分が胸側の上にかぶさって引き合わせます。

また、当世具足は押付の板、肩上(わたがみ)ともに鉄で出来ていますので、肩上は別途作って押付の板に鋲留めされています。

草摺(くさずり)は5段下がりの7間が多いようで、揺ぎの糸の長さは札の倍くらいと長くなっています。これはこの上に上帯を締めて刀を差すからです。

| 二枚胴 | 二枚胴の引き合わせ | 棒式の帳番 |

|

|

|

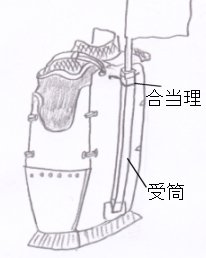

背には旗指物(はたさしもの)を支える合当理(がったり)、竿を差し込む受筒(うけづつ)が付けられています。

| 当世具足の背 | 合当理 |

|

|

肩上(わたがみ)には、顎回り(あごまわり)を守るために襟回し(えりまわし)、小鰭(こびれ)が付けられています。当世具足は活動性重視のため、兜の錏(しころ)が小さくなり、袖も小さくなったので、顎回りを守るために付けられています。

襟廻しは、図のように肩上の内側に縦襟のように取り付けられ、下の方まで続いています。生地に鎖を縫いつけたもの、革や鉄の亀甲形のものを綴じ付けたものなどがあります。当世具足は袖が小型になり籠手も肩上に付けられるものもあるため、肩上周辺の防御が手薄になっているので、小鰭で守ります。素材は襟廻しと同様のものが使われます。

| 襟廻し | 小鰭 |

|

|

当世具足着用時には、満智羅(まんちら)と呼ばれる、首回りから腕の付け根、胸の上部、背の上部を守るものが着用され出します。胴を着る前に着用する物で、鎖などで作られています。

また、足には草履をはきますが、これでは無防備になってしまいます。足の甲というのは重要な所で、ここを斬られると歩けなくなってしまいます。そこで甲懸(こうがけ)という防具を、足袋(たび)をはいた上から付けて草履をはきます。これも鎖などを綴じ付けて作られています。

| 満智羅 | 甲懸 |

|

|

当世具足特有の特殊なものに、鼻紙袋(はなかみぶくろ)と、前袋(まえぶくろ)があります。鼻紙袋は胴の前側、下よりに付ける蓋付きの袋で、薬品や小物などを入れるものです。また前袋は、鼻紙袋を前の草摺裏に付けたものです。なお、これらは全ての当世具足に付けられた訳ではありません。

| 鼻紙袋 | 前袋 |

|

|

以下では、当世具足と呼ばれる多くの甲冑の中から、幾つかを紹介します。

| 桶側胴 | 日根野形兜 | |

|

|

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より | ||

桶側胴(おけがわどう)とは、板を鋲で留めて作った胴で、桶の形に似ているのでこう呼ばれます。左側で帳番付け(ちょうつがいづけ)になっています。板を横向けに留めるもの(図のようなもの)と、縦向けに留めるものがあり、横留めの物は蛇の腹に似ていることから蛇腹胴(じゃばらどう)とも呼ばれ、これに朱の漆を塗ったものは海老殻胴(えびがらどう)とも呼ばれます。当世具足の中で一番多いタイプです。

日根野形兜(ひねのなりかぶと)の「日根野」は、考案者の名前です。5枚の鉄板から成っています。眉庇(まびざし)が兜の前面に取り付けられ、錏(しころ)は日根野錏と呼ばれるもので、肩のあたりの部分がまくり上がり、後側が首の下まで覆うように垂れ下がっている独特の形になっています。

また袖はかなり小振りのものになっており、篠脛当(しのすねあて)には板状の立挙(たてあげ)ではなく、亀甲金(きっこうがね)という、亀の甲羅のような六角形の鉄または練革が生地に綴じ付けられたものが使用されています。

注) 篠脛当の篠とは、一枚の板状の金具を動きになじむよう、細長い複数の板にしたものです。

| 仏胴具足 | |

|

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より | |

仏胴(ほとけどう)とは、胴に継ぎ目のない、一枚板で作られたように見えるものを言います。なぜ仏胴という名前が付いたのかははっきり分かりませんが、これらは西洋の甲冑の影響から生まれたものと思われます。一枚板で作るにはかなりの技術が必要で、実際は桶側胴のように何枚かを継ぎ合わせて、革を着せたり漆を厚く塗ったりして、一枚板のように見せたものが多いようです。これに様々な文様を打ち出したもの、蒔絵を施したものなどもあります。

| 五枚胴 |

|

| 柏書房 「日本の甲冑武具事典」 笹間 良彦氏著より |

前、後、左脇、右脇2枚の計五枚に分割されたもので、仏胴に多いタイプです。また、この前や背の部分でさえ一枚の板で作ることは難しく、上の桶側胴のように縦に3枚くらいの板を並べて留め、こくそ(漆に木粉などを混ぜたもの/隙間を埋める時などに使う)を塗って平らにし、仕上げの漆を塗って一枚板のように見せています。

五枚胴は「雪の下胴(ゆきのしたどう)」とも呼ばれ、関東で流行したので関東具足とも呼ばれます。伊達政宗がこれを好み、伊達藩の形式として採用し、御貸具足(おかしぐそく)にもこの形式を採用したそうです。従って仙台胴などとも呼ばれたそうです。

| 南蛮胴 |

|

仏胴の制作に当たり、参考になったのが南蛮胴(なんばんどう)です。南蛮とは、ポルトガルやスペインを指した言葉です。西洋から甲冑なども輸入され、当時の武将などに好まれたようで、これを日本的に改良したものが南蛮胴です。

前後二枚の二枚胴になっていて、左脇で帳番留めになっています。胴の中央は高く鎬筋(しのぎすじ)が立っていて、鎬筋の部分で沸かし付けされています。鎬とは日本刀の鎬と同じもので、左右の境界にあって、高くなっている部分です。下へ行くほどすぼんで尖ったようになっていますが、この奇妙な形は敵の攻撃を滑らせて防ぐという工夫です。兜にも同じように中央に鎬筋があります。

小田籠手(おだごて)とは、瓢箪(ひょうたん)のような形の金具が付いたもので、瓢型(ふくべがた)とも言われます。江戸時代には瓢箪のような部分が蓋付きのものになり、薬や小物を入れるようになりました。

| 小田籠手 |

|

| 肋骨胴 |

|

仏胴に様々な文様を打ち出したものが発展し、人間の体を打ち出したものが作られました。肋骨(ろっこつ)を打ち出しているので肋骨胴(あばらどう)と呼ばれ、また仁王像の荒々しい肉置きを模倣したものとして二王胴とも呼ばれます。

| 髪型の兜 |

|

兜の鉢に毛を植えることも行われ、野郎頭(やろうとう)というのは髷(まげ)の付いたもので、その他に様々な髪型のものが作られました。これは兜を雨や湿気、乾燥から守るためのものです。

また、陣羽織は元々防寒用などに着たものですが、次第に自己をより目立たせるような用途に使われ、袖付きのものは高級武士が用い、一番普及したのは袖無しのもので、普通陣羽織と言えばこの袖無しを指します。

| 御貸具足 |

|

戦国時代には足軽が組織化され、長柄足軽、弓足軽、鉄砲足軽などが構成されました。足軽は最下層の兵士で、農民などが主体のため、自らの武器や防具などは所有していませんでした。そこで領主など駆り出す側が武器や防具を準備し、貸し与えました。これを御貸具足(おかしぐそく)、御貸刀(おかしがたな)と呼びます。

御貸具足は、誰もが着られるように大きめに作られていて、胴に籠手、陣笠(じんがさ)、もしくは兜(かぶと)が一式になっています。陣笠や胴には、前後に識別のための紋が朱または金箔で描かれていることもあります。

足軽は、その名の通り雑用で走り回るため、佩楯(はいだて)や脛当(すねあて)などは付けず、脛巾(はばき/スネに巻く布)に草履履きで走り回りました。また、籠手には手甲(てこう/手の甲を守る金具)は付いていませんでした。

陣笠の後方には、日光を避けたり、雨よけのために布が垂れ下がっていて、兵糧玉(ひょうろうだま)を片たすき、または両たすきにかけています。兵糧玉とは、干飯(ほしいい/蒸したご飯を乾燥させたもの)を玉状にして長い布に乗せ、玉の間をねじってくるみ込んだものです。玉1個が一食分になっていて、このままポリポリ食べても良いし、湯をかけてふやかしてから食べても良く、昔の保存食品です。

また、芋の茎などを味噌で煮込み、それを乾燥させて縄のようにし、それを束ねて携帯しました。陣笠は鍋としても使われ、この味噌煮の縄を適当な長さに切り、陣笠を鍋にして湯を沸かし、この味噌縄を放り込めば、即席味噌汁の完成です。

御貸刀は、質素な造りで鞘などに通し番号を打ったものもあり、刀身はいわゆる束刀(たばがたな)でした。その他、所属する隊によっては矢箱など関連する物を携帯しました。

注) 束刀とは、文字通り一束いくらで売られた粗悪品です。

| 兵糧玉と矢箱 | 胴の下に刀を帯びる |

|

|

この御貸具足は時代劇などでも頻繁に登場しますが、多くは着方が間違っています。たいていは具足を着用した上に刀を帯びています。つまり胴の上に刀を帯びているのです。しかし、合戦の様子を描いた屏風や絵巻を見ると、どれも具足の下に刀を帯びているように描かれています。つまり、草摺(くさずり)の揺ぎの糸(ゆらぎのいと)の間から刀の柄が覗いて見えます。揺ぎの糸とは、胴に草摺をぶら下げている紐のことです。

つまり、刀を帯びてから胴を着ているのです。こうしておけば、例えば川に落ちたといった不慮の出来事に遭遇しても、胴を脱いで泳ぐことも出来ますし、第一に丸腰にならずに済みます。胴の上に刀を帯びていれば、胴を脱ぐ際にはまず刀を手放さなければなりません。しかし、正しい着方をしていれば、胴を脱いでも丸腰にはならないのです。

| 熊手と薙鎌 |

|

| 平安期より使われてきたもので、水軍の必須武器となっています。 |

| 長巻 |

|

| この時期に登場した武器で、柄の長さは二尺程の樫の木で、これに二尺三寸程の刀身を付けます。柄の上半分には鮫皮を着せ、柄巻を施します。鐔や切羽も付けて、柄のお尻には石突をはめ込んでいます。 |

| 筑紫薙刀 |

|

| 筑紫薙刀(つくしなぎなた)は、九州の筑紫(筑前国と筑後国)で使用された特殊な形状の薙刀です。平造の刀を2つくっつけたような形状で、茎はなく、茎にあたる部分が筒状になっており、ここに長い棒を差し込んで使用しました。 |

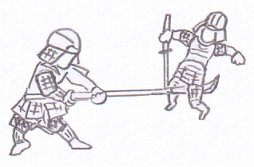

当世具足は完全防備の甲冑です。頭、こめかみ、喉(のど)、首筋という急所は兜(かぶと)の鉢、錏(しころ)、面頬(めんぼお)、喉輪(のどわ)などで守られ、腕や肩は袖と籠手(こて)、手甲(てこう/籠手に付いている手の甲を守る部分)で、上半身は胴で、下半身は草摺(くさずり)、佩楯(はいだて)、脛当(すねあて)、甲懸(こうがけ)などで守られています。太刀や刀で斬り込む隙間もないくらいです。では、こういった甲冑に身を包んだ武士とはどう戦ったのでしょうか。

| 当世具足 |

|

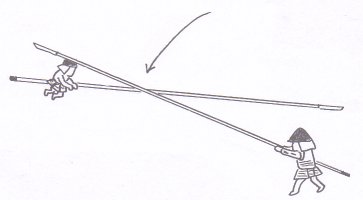

甲冑はじっとしていれば隙間が生じないため、攻め込むポイントがないように見えますが、動きやすいように工夫されているので必ず可動部があり、隙間もあるのです。例えば、腕を上げれば脇に隙間が生じ、籠手を指している手も、腕の表側は籠手の鉄板や鎖で守られますが、裏側には鉄板や鎖は綴じ付けられていませんので無防備です。

また、胴と草摺を繋いでいる揺ぎの糸周辺、草摺と草摺の間、膝の裏側、足の甲などにも隙間は生じます。じっとしていればこれらは守れますが、動くとどうしてもわずかな隙間ができてしまいます。そこのわずかな隙間を狙って攻撃するのです。

| 薙刀での摺り付け | 金砕棒で殴る |

|

|

甲冑の上からでも金砕棒で打ち付ければかなりのダメージを与えられますので、敵が体制を崩した瞬間に攻撃するなどの方法もあります。あるいは、薙刀で下から摺り上げ(すりあげ)、草摺の中の股ぐらを狙って摺り付けるという攻撃も有効です。スカートのようになっている草摺は、薙刀によるこの攻撃に最も弱いのです。甲冑は重いので、足を払われるとすぐに倒されてしまいます。従って、敵と対峙している時は足を開いて腰を落とし、その状態で飛び歩きしなければなりません。そこを狙って薙刀で攻撃するのです。

そして、薙鎌で兜の錏(しころ)を跳ね上げて首筋を狙うことも出来ます。

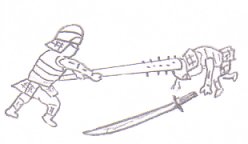

薙刀(なぎなた)は、敵を薙ぎ切る(横に払って切る)ための武器で、平安時代には使用されていましたが、これは「長刀」と書かれているように、室町時代の長巻(ながまき)のような、菖蒲造の刀に長い棒を取り付けたような物でした。鎌倉時代になると、先の張った極端に曲がった物と、菖蒲造の2種類となり、南北朝期には極端に曲がった物はなくなり、菖蒲造に反りを付けた物が主流となりました。

江戸時代になると、菖蒲造の物は男型(おとこがた)と呼ばれるようになり、男型よりも刃渡りが短かく先幅が広く、大きく反った形は女型(おんながた)と呼ばれました。これは女性の体力に合わせて刃長を短くすると、重みが少なすぎてしまうので、先幅を広くして適度の重みとし、力が弱い女性でも容易に切れるように反りを強くした物です。

江戸時代には薙刀は武家の婦女の武術となり、薙刀は嫁入り道具の一つとなりました。なお、後には男型を静型(しずかがた)、女型を巴型(ともえがた)と呼ぶようになり、「静」とは源義経の妾である静御前、「巴」は源義仲の妾である巴御前に由来します。

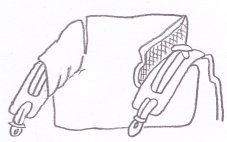

一方、長巻(ながまき)は室町時代に登場した武器で、柄(つか)の長い刀です。長い柄には鮫皮を巻き、柄巻を施し切羽(せっぱ)や鐔も付いています。

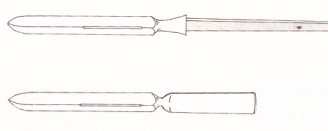

| 静型・巴型 | 長巻 | |

|

|

|

| 雄山閣出版「日本刀大事典」福永酔剣氏著第四巻より | ||

ところで、薙刀と長巻を区別する人と、長巻とは薙刀の外装のことで外装が違うだけで中身は同じとする人がいます。一般的に、菖蒲造りのもの、あるいは横手を切ったもので外装の柄が短いものを長巻、先が張って大きく反り寸法が短いものを薙刀と呼びます。

従って、横手のある大太刀を磨上げて、棟側を落としたようなものを長巻直し(ながまきなおし)、先が張り気味で横手の無いものを薙刀直し(なぎなたなおし)と呼びます。どちらにも薙刀樋を彫ったものがあります。

| 長巻直しの刀 | 薙刀樋 |

|

|

| 備前長船博物館「くろがねの美」より | 工芸出版「刀剣見所勘どころ」得能一男氏著より |

なお、薙刀直し、長巻直しについては偽物と繕いで詳しく解説していますのでそちらをご覧下さい。

南北朝末期から室町時代にかけて、槍は戦場の主要武器として盛んに作られています。戦国時代になると、武功を表す「一番槍」という言葉が生まれ、ひとかどの武士であるならば槍を持つようになり、この時期の傭兵である足軽達にも貸し与えられ、戦場で大活躍しました。槍は太刀や刀、弓などとは違なり、農民主体の足軽など全くの素人でも扱える便利な武器だったからです。

江戸時代になると、表道具(おもてどうぐ)として使われ、正式な外出時には供に持たせ、鞘には各家独自の文様や形を用いて格式を表しました。

時代劇などではこの槍はあまり登場しません。江戸時代の集団での斬り合いに関しても、槍を持つ者が一人でも加われば、そちら側が圧倒的に有利になったのです。特に室内での乱戦であればなおさらでした。ここではこの槍について少し解説したいと思います。

鎌倉時代の古文書には「槍」という文字が使われていますが、これを「ほこ」と読むのか、「やり」と読むのかは定かではなく、南北朝時代の『太平記』において「鑓」という言葉が使われてから、広くこの文字が用いられるようになったと言われます。

南北朝期の合戦報告書に「矢利を持って胸を突かれ」という記述が見られ、江戸時代の学者である新井白石はその「軍器考」という書物の中で、「也利というものは古(いにしえ)の”ほこ”の制により作り出されにしや、建武より先には此のものの事、見るところなければ、元弘建武の間より始れること一定なるべし」と述べ、”ほこ”に槍の文字を充てています。つまり槍というものは「ほこ」の制度で作り出され、南北朝期の元弘、建武の頃から世に広まったという意味のことを書いています。

平安時代の長柄武器の項で、検非違使の兵が手鉾(てほこ)を持っている絵が『伴大納言絵巻』に描かれていると記しましたが、『比古婆衣』という古文書には、「手鉾の柄を細く長くし、鉾刃を小にしたものなり。也利という由は手鉾よりも遠く突き鑓る(つきやる)義にて・・・」とあることから、「突き鑓る」が訛って「突き鑓」になり、「鑓」になったなどと推測されています。

槍が発生した時期などについては諸説ありますが、鎌倉末期から南北朝期にかかる頃であろうと思われます。

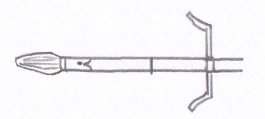

鉾(ほこ)とは、平安時代の長柄の武器で解説しましたが、茎(なかご)が無く、袋槍(ふくろやり/下図参照)のように刀身の下の筒状の部分に柄を差し込むものです。鉾の利点は、柄から刀身を抜いて保管できるということです。刀身だけならかさばらないため、懐(ふところ)にでも入れておいて、いざという時には適当な棒を拾ってきて筒に合うように削って差し込めば良く、護身用の武器としても使えます。

この茎が無いという点は鉾の欠点でもあります。茎が無いため、筒の下で柄を切り落とされる恐れがあります。従って手鉾などはすきを見て素早く突くという動作で、動作的には銃剣で突くというような動作になります。また時には片手で突いたりもします。

これに対し、槍は刀と同様に茎があり、しかも槍の刃渡りに対してその茎はかなり長くなっています。この長い茎を長い柄に差し込んで目釘で固定します。茎が長いのは、鉾のように相手に斬り落とされない工夫ではないかと考えられます。なお、槍にも袋槍(ふくろやり)といって、茎が無く茎にあたる部分が筒状の金具になっているものもあります。そして、袋槍の現存する物のほとんどは、新刀期の筑前国の信国吉定一派の物です。

| 袋槍 |

|

| 雄山閣出版「日本刀大事典」福永酔剣氏著 第四巻より |

刀を構える際は、柄(つか)を握る手は右手が上、左手が下になるように握り、右足を前に、左足を後ろに引いて構えます(素朴な疑問-刀を構える時、左足が前?参照)。

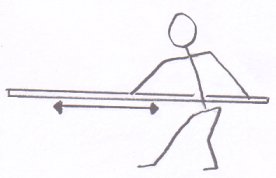

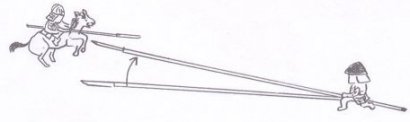

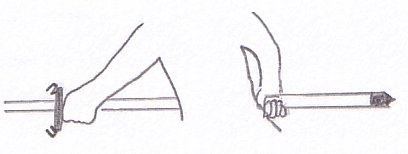

それに対し槍を構える場合は、刀を構える場合とは逆に左足を前に、右足を後ろに引いて半身に構え、槍の柄は左手で前方を、右手で後方を握ります。その際、左手は甲を下にして柄(え)を下から握り、右手は甲を上にして柄を上から握ります。槍は突くものだと思っている人がありますが、槍は突くものではなく繰り出すものなのです。

柄の前方を握る左手は動かさず、左手の中を柄を滑らせるように右手を後方に引いて前に繰り出し、また右手で後方に繰り込むという動作が槍の攻撃法です。「槍は突くな、引いて繰り出せ。石突(いしつき)に心をつけよ」という言葉があります。石突とは、槍の柄のお尻に付けられた金具のことで、「石突に心をつけよ」とは、後ろに障害物などがあると、後方に繰り込んだ際に石突がつかえてしまい、十分に繰り込めずにつっかえてしまいます。すると敵に柄を掴まれたりするので、後方の余裕を持てということで、槍の操作を的確に表現しています。

| 槍の構えと動作 |

|

|

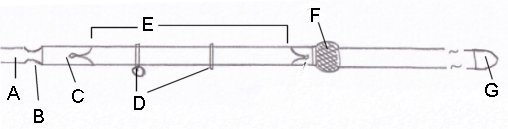

| A:穂(ほ) | 槍の刀身の部分です。 |

| B:けら首 | 茎(なかご)と刀身の境のくびれた所をこう呼びます。 |

| C:口金(くちがね) | 柄の先端にある金具で、茎を入れる口の周辺を折れないように守る金具です。 |

| D:銅金(どうがね) | 輪状の金具で柄を補強する目的のものです。複数入れる場合があります。印付けの環というわっかを付け、ここに槍印(やりじるし)を付けます。槍印とは各隊などの識別票のようなもので様々な種類があります。 |

| E:太刀打ち | Fのかぶら巻の上から口金の間の柄をこう呼びます。 |

| F:かぶら巻 | 血留め等とも言われ、太刀打ちに流れてきた敵の血がかぶら巻より手前(自分より)の柄に流れてこないように、かぶらのように丸くした工夫です。 |

| G:石突(いしつき) | 柄のお尻に付ける金具です。様々な形があります。 |

槍は、大きく分けると素槍(すやり)、鎌槍(かまやり)、長柄槍(ながえやり)、その他の特殊な槍に分けられます。素槍とは、穂(ほ)が棒状で柄に鐔など付かない槍のことで、槍は素槍から始まり、最も広く使用されたものです。この素槍に工夫を凝らして鎌槍や特殊な槍が生まれました。

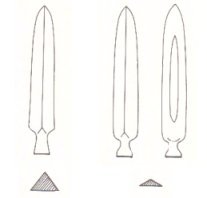

| 素槍 |

|

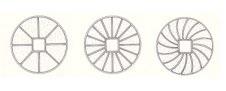

素槍の穂(ほ)は2種類あり、刀のように茎(なかご)があるもの、茎が無く筒状になっていて、ここに柄(え)の先を入れ込む式のものです。また素槍は寸法では3種類に分けられます。短穂(一尺まで)、中身(一尺以上二尺まで)、大身(二尺以上)となります。

穂の形状には正三角穂や平三角穂、笹穂(ささほ)などがあります。

正三角穂は断面が正三角形なので丈夫で折れにくく、硬いものを貫くのに適していますが、刃の角度がゆるいため、斬りつけるには適していません。一方、平三角穂の断面は二等辺三角形になっており、平面に樋(ひ)を彫ったものが多いです。刺すにも斬るにも適した形となっています。

笹穂は中央部がふくらんでいて平面に樋を彫ったものが多いです。この形は敵を刺した場合の傷口が広くなり、殺傷力が強いものです。なお、槍に樋を彫る理由は重量の軽減もさることながら、敵を刺した時に筋肉が収縮して穂が抜けなくなることを防ぐためでもあります。

| 正三角穂(左)と平三角穂(右2点) | 笹穂 |

|

|

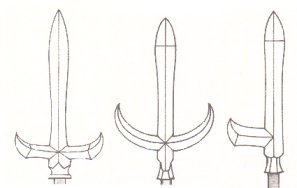

| 鎌槍 |

|

鎌槍とは、素槍の穂の横から色々な形の鎌穂が突き出ているものです。

長柄槍(ながえやり)とは、戦国時代から江戸時代にかけての合戦で使用された、槍組の雑兵(ぞうひょう)が使用した槍で、4メートルから6メートル50センチ程の柄に短い穂を付け、槍印を付けるための環が太刀打にある槍を総称してこう呼びます。

| 長柄槍 |

|

戦国時代の合戦は、まず石を投げつけることから始まります。石を投げるなど、幼稚な攻撃に思えるかもしれませんが、古来日本における戦いには投石は重要な攻撃法だったのです。奈良時代には都を警護する衛士(えじ)の訓練に投石が課されていたほどです。ただ、この投石は手で石を投げるのではなく、大きな石を投石機を使って飛ばすというものでした。

また、平安時代の戦闘でも解説しましたが、平安時代の足軽には破落戸(ごろつき)が多く混じっていました。この中には印地打ち(いんちうち)と呼ばれる、投石に長けた(たけた)者達がいました。やはり投石は強力な飛び道具だったのです。戦国時代においても、まずはお互いに敵に向かって石を投げつけることから始まり、その後に鉄砲や弓、長柄の槍、騎馬隊の突入となります。

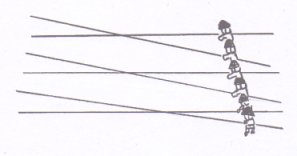

戦国時代には、足軽達が合戦の中心となっています。農民などを兵士として徴収し、足軽として戦場へ向かわせたのです。この雑兵達が使う武器が長柄槍なのです。長柄槍の柄は、打柄(うちえ)と呼ばれるよくしなるものでした。

戦場に於いて厄介なのは騎馬の武者です。南北朝期にはこの騎馬武者を阻止するために足軽は弓を持ちましたが、これには当てるための訓練が不可欠でしたが、槍ならさほど訓練などいらなかったのです。なぜ特に訓練が要らなかったかと言うと、足軽達は指揮官の陣太鼓に合わせて前進、叩き(たたき)、槍衾(やりぶすま)、後退などをすれば良かったからです。そして突くのではなく、指揮官の号令に調子を合わせ、その長い柄を利用してひたすら打ち叩けばよかったのです。これなら武芸を会得するのとは違って、足軽達にも出来たのです。

槍衾(やりぶすま)とは、長柄槍を持った兵が穂先を交差させて何列も並ぶもので、敵から見ると穂先が密集して遮って見えるので、よほどの命知らず以外は突進してこれないのです。もし突進してくる騎馬があれば、腰を落として片膝(かたひざ)をつき、柄を立てた膝の上に乗せ、柄のお尻の石突を地面に突き刺すように固定し、体制を低くして待ちます。

これを横に一列、または何列も並び、騎馬が突進してきたら一斉に大声をあげながら柄を地面に叩きつけます。そうすると馬はその音にビックリして止まります。それでも止まらず突っ込んで来れば、穂先を馬の胸あたりまで上げ、石突を地面に突き刺したままにして柄を両手で固定します。馬がそのまま突っ込んで来て長柄槍の穂先に刺さると、柄は大きくしなりますが300キロほどもある馬を跳ね飛ばして元に戻るほどの弾力性を持っています。そして跳ね飛ばされた馬から落馬した武者を一斉に突き殺すのです。

注) 現在私達が見ている馬は、サラブレッドという外来種です。明治時代になって外国からこういった馬がやって来るまでは、日本の馬はポニー程度の小さな馬でした。詳しくは日本刀の歴史上古刀の部-馬についてをご覧下さい。

| 槍衾(やりぶすま) | 馬の胸を狙う |

|

|

まず石を投げつけるのは、敵の長柄槍隊を崩すためで、これでダメなら長柄槍対長柄槍の壮絶な叩き合いが始まるのです。敵の穂先を上げさせずに打って打って打ちまくるのです。従って、突いたり斬ったりといった技量は必要なく、ただ打ち叩けば良いのです。一部が崩れるとそこから攻め入ります。強い部隊はこの長柄槍隊の統率が非常によく取れ、よく訓練されているのです。

| ひたすら叩き合う |

|

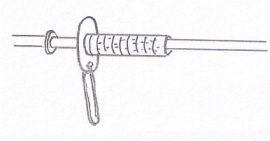

特殊な槍のひとつに管槍(くだやり)があります。素槍の柄に拳一握りほどの長さの管を通したものです。

管槍の柄(え)は二間(にけん/約3メートル60センチ)と長く、管に鐔(つば)を付けたもの、その鐔に発条(はつじょう/バネのしかけ)を付けたものもあります。管は鉄や銅、真鍮、練革(ねりかわ)などがあり、手貫緒(てぬきお)を付けたものもあります。また鮫皮(さめかわ)を貼ったり、籐巻(とうまき)にしたり、刀のように柄巻風に紐を巻いたものもあります。

注) 練革とは、革を膠(にかわ)の汁につけて芯まで染み込ませ、それを数枚重ねて鉄追でたたき締めて一枚の革に仕立てたものです。鎌倉時代の太刀拵の鐔にも用いられています。

管の鐔は左手を守るためで、管自体は槍を繰り出すスピードを上げ、貫通力を高めるためのものです。管が先へ抜けてしまわないように管止めの銅金を付け、石突側も下へ抜けてしまわないように太めに作られています。

| 管槍 | 管の発条 |

|

|

槍の構え方で解説しましたが、槍は突くものでは無く、引いて繰り出すものです。つまり、前方の左手は柄(え)を軽く握り、右手を素早く後方に引き、そして素早く前方に押し出すのです。この時、柄は左手の手の平内を滑るように移動します。しかし、素槍は雨露などに濡れると滑りが悪くなり、手の平に汗をかいても同じく滑りが悪くなります。そこで柄(え)に管を通してこれを左手で握り、右手で槍を前方に繰り出すと、管の中を重い槍が滑って飛ぶように繰り出されるのです。

これだと雨露や手の汗なども全く影響せず、万が一、管を持つ左手に傷を受けても手貫緒(てぬきお)を手首にからめておけば、管を握れなくなっても影響なく使えます。手貫緒とは、今で言う携帯のストラップのようなもので、輪っかになった紐を管に取り付け、輪っかに手首を通しておくのです。

この貫通力、スピードはすごいらしく、鎧の胴をも貫くと言われています。

管の鐔に付けた発条は、管が穂先へ抜けてしまわないよう、柄(え)に取り付けてある管止めの銅金に引っかけておき、槍を立てて柄の石突を地面にトンと打つか、柄を一振りするとはずれるようになっていて、管が手元に落ちてくるといった工夫が成されています。これは槍の一流派の特殊な装置だそうです。

| 管槍の使い方 |

|

戦場で甲冑を着た武者と戦う場合、槍のように先の尖ったもので突いても効果がありません。そこで先が鈍角のもので突き倒したり、殴りつけたりします。また最前線に潜む敵兵は木楯(きだて)を立てて内側の様子を隠したりしますが、これに鉄砲や弓を射ても意味がないので、これらを突き倒すのが突槍(つきやり)です。

| 木楯 | 突槍 |

|

|

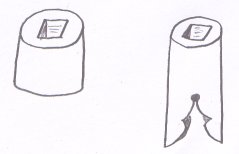

槍の柄の材料は樫(かし)、竹などです。踏み折ろうとしてもしなって折れない柄が良いと言われます。竹の場合は竹のみで作るのではなく、木の芯を入れ、回りを竹を細長く縦に割ったもので包むという技法を使います。これを打柄(うちえ)と呼びます。中心の芯には杉などのしなる材質を使い、その周囲を三角に削った竹で包むようにくるみ、麻布で巻いて紐や革で巻き、その上から漆をかけます。

| 打柄 |

|

樫の柄の場合、その肉置きには様々な工夫が成されています。一般的なのは、手元を太く、先に行くに従って徐々に細く削る筍形(たけのこがた)と呼ばれる物で、先がしなるので使いよいようです。

また、鎌槍では柄に「さぐり」が付けられている場合が多く、これは柄の断面が正円ではなく、桃形(ももがた)をしているもので、暗闇で握った時でも鎌の向きが分かるように工夫されたものです。

鎌槍を使う場合、鎌を地面と水平にして構えることを平鎌(ひらかま)といい、これは防御の構えで、鎌を地面に垂直にして構えることを切り鎌といい、これは防御にもなり攻撃する場合は深く刺すことが出来ます。平鎌と切鎌をくるくる変えることで敵の槍や刀を押さえたり巻き上げたりします。

素槍の場合は太刀打を掴まれればどうしようもないですが、鎌槍の場合は鎌の前後どちらにも刃が付いているので、押しても引いても切ることが出来るので、迂闊に手を出せません。

| 桃形 | 平鎌と切鎌 |

|

|