�Ó��̕�-��������

�z�[��

�Ó��̕��ڎ���

�����ł͕�������̓��{���̗��j��������܂��B�����̔��B�͂��̎���̐����f���܂��̂ŁA���������[���������邽�߂ɂ͗��j�̒m�����K�v�ł��B�]���āu���{���̗��j�v�̊e�������̖`���ł͂��̎���̗��j�I�w�i���ȒP�ɉ�����Ă��܂��B�܂�ǂ���������ł����������ȒP�ɉ�����Ă��܂��B

�܂��A���������O���A�����A����̂R�ɕ����ĉ�����Ă��܂����A����͕�������i�V�X�S�N-�P�P�W�T�N�j�R�X�P�N��P���ɂR�Ŋ������P�R�O�N����Ƃ��A���̂P�R�O�N�O��̓V�c�̎����ŕ������Ă��܂��B�]���đ��̃T�C�g�⏑�Ђ̉���Ƌ敪�������قȂ�ꍇ�����邩������܂��A���̃T�C�g�ł͎o���T�C�g���܂߂��̋敪�œ��ꂵ�Ă��܂��B

���j�X�N���[�����[�_�[�����g���̕���:�@���̃y�[�W�̖ڎ��͂P�s�Q��̕\�ƁA�P�s�P��̕\�̂Q�̕\�ɂȂ��Ă��܂��B�P�ڂ̂P�s�Q��̕\�͕��������ƕ��������A�Q�ڂ̂P�s�P��̕\�͕�������̖ڎ��ƂȂ��Ă���A�P�̃Z���̒��ɂ��ꂼ��̎���̖ڎ����ڂ������Ă��܂��B��������̖ڎ��͕��������E�����̕\�̉��ɂ���܂��̂ŁA��������̖ڎ��ɃX�L�b�v�������ꍇ�͉��̕�������ڎ��ւ̃����N��Enter�L�[�������ĉ������B

��������̖ڎ���

�ڎ����X�L�b�v���Ė{����

�s�@�ځ@�@���@�t

�������畽������̖ڎ��ł�

�����V�c�i����\�O�N/794�N�j-���V�c�i����8�N/930�N�j

�s���ޗǂ��狞�s�ւƈڂ�A�V���������̐����z����Ă�������ł��B

�ޗǎ���̏I���ɑ��ʂ��������V�c�́A�V���������̐��̂��߂ɂ��܂��܂ȉ��v���s���܂����B����\��N�i�V�X�Q�N�j�A���k�n���i�������A�o�H���j�A���n���A���C���i��B�j�ȂǁA�v���������ēޗǎ���̒n���R���g�D�ł������������R�c��p�~���A�����̐��i����ł��̂����j�ɕύX���܂����B����͌S�i�̎q��ƕS���̂����A�Q�O����S�O�܂ł̋|�n��ǂ�����҂�I�����Ċe���̕��ɁA���{�̎���ɂ����点�����̂ŁA�����Ƃɂ��̐l���͈قȂ�A�Q�O�l����Q�O�O�l�قǂł����B����͌R�c���m�����i�Ɏ��I���p����邱�Ƃ������������߂Ɏ�̉��������ƁA�R���g�D�̌y�ʉ���}�������̂ł������A����ɂ���ʕS���̒������قڂȂ��Ȃ�܂����B

�ޗǎ��㖖�ɂ́A����͓��k�n�����ڈi���݂��j�Ǔ��̌R��x�X�h�����܂�������s���Ă��܂��܂����B�����ĉ����\�N�i801�N�j�A���Α叫�R�E���c�����C�i�����̂����́@���ނ�܂�j�������Ɍ������A�ꉞ�̏����܂������A���S�����ɂ͎���܂���ł����B�����Ŋ����V�c�͂܂��ڈi���݂��j�����R��h�����Ċ��S�������ʂ������Ƃ��܂������A�s�̑��c�ɉ����A����܂ł̒Ǔ��R�ɂ���o���ꂽ�_���͔敾�������Ă��܂����B�����Őb���̐i���ɂ�芺���V�c�͐����R�h����f�O���A����R�̐N�U�͋{��A�H�c�̒����Ŏ~�܂����̂ł����B

�����̌R�c��p�~�������Ƃɂ��A���������ɂ͎���Ɏ������������Ă����܂����B�܂��A�ڈi���݂��j�����ɂ���Ē���ɏ]���悤�ɂȂ����؎��i�ӂ��イ�j�͑S���ɋ����ڏZ�������܂������A���̑ҋ��ւ̕s�������܂��ē��Ɋ֓��n���Ř؎��̔������������܂����B�܂����Ɂi������/�����j�̉ߍ��ȐŒ����ɑ��A�s�֔������̐ł����D���鋭�����������A�܂��܂��֓��n���̎����͈������Ă����܂��B

�Ȃ��A���̎���͓��k���n�蓁�������Ĉ������������̎���ł��B

���̎���̓�����m���ő�Ϗd�v�ȕ������s�̈Ɣn���i����܂ł�j�ɓ`����Ă��܂��B���ꂪ���c�����C�i�����̂����́@���ނ�܂�j�Ηp�i�͂��悤�j�Ɠ`���品�i�����j�ł��B���̑品���ؐn�����̒����ŁA�n����ڌܐ��O���i76.6�Z���`�j�Őn�������n�ɂȂ��Ă��܂��B���̑品�ɂ͌��łȕ��p�̍����n�i�����������炦�j���t���Ă���A�������ł������ƍl�����Ă��܂��B����ɂ�蕽������ɂȂ��Ă��A��͂蒼�����g�p���Ă������Ƃ�������܂��B

| �`�@���c�����C�品 |

|

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

�є��`�n�蓁�i���ʂ��������тĂ̂����ȁj�Ƃ́A�n�蓁���i���������̂ł��B�s�i�Ȃ����j�����ڕ��i���j�ł��鋤���i�Ƃ��Â��j�ɂ͕ς��͂���܂��A�s���\�i�j�����L���������~�`�̓��������ł�������Ă��܂��B���̒��~�`�̓��������A��Ɍ`�������Ėє����i�q�Q�Ȃǂ�����j���Q���������悤�Ȍ`�ɂ��蔲�����悤�ɂȂ�A��ɂ��������������������铁�����̂悤�ɌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B

���̖є��`�n�蓁���ڈi���݂��j���n�蓁�����ǂ������̂ŁA�k�C���ԑ��s�̃������L�ˈ�Ղ����U�i�n����ڔ���/54.6�Z���`�j�A��茧���O���c�s�����U�i�n����ړ�/�R�V�Z���`�j�A��茧�����������U�i�n����ڎ�����/�T�Q�Z���`�j�A��茧�����U�i�n����ڎO����/�S�O�Z���`�j�A���v�l�U�݂̂���������Ă��܂��B

���̒��~�`�̓������́A�\���̏����L���Ȃ������ɐl�w���w�������Ĉ���A���̎w�~�`�̕����Ɋ|���邱�Ƃɂ��A��苭�����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��s�����ڕ��i���j�ɂȂ��Ă��鋤���ł́A�G�ɑł��t�������ɂ��Ȃ�̏Ռ������ڎ�ɓ`���܂����A�s�ɓ����������邱�Ƃɂ��Ռ������U���A�Ռ���a�炰����ʂ�����ƌ����܂��B�����Ă���͔n�ɏ���ĕЎ�œ��������ڈi���݂��j�̍H�v�ł���ƌ����܂����A�n�蓁�ʼn�������悤�ɁA�n�蓁�͔n�ɏ��҂��g�p�����̂ł͖����A�k���̎҂��g�p�����ƍl�����܂��B�Ў�ł��̗l���ł��邩��n�ɏ���Ďg�p����Ƃ͌���܂���B�������������͂ނ���n��ɂ�����Q������ɂ����ĈЗ͂�����Ǝv���܂��B

�܂��n���͘n�蓁�Ƒ卷����܂���B�]���Ă��̂悤�ȒZ�����ł͔n��Œ����̒����Ɛ���Ă������ėL���ł͂Ȃ��A�܂��n�ォ��U�����Ă���k���̎҂ɑ��Ă��A���̂悤�ȒZ�����ł͐킦�܂���B�]���Ă�͂�k���̎҂��Q������Ɏg�p�����ƍl���܂��B

| �є��`�n�蓁�i�k�C���������L�ˏo�y�j |

|

| �є��`�n�蓁�i���������j |

|

| �є��`�n�蓁�i���O���c�s�j |

|

| �є��`�n�蓁�i��茧���o�y�j |

|

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

���������̖є��`�n�蓁�́A�ڈi���݂��j�̑��w�����ł��������H���i�����남��/�A�e���C�j�Ηp�i�͂��悤�j�Ɠ`���A���x�̍����S�����Ȃ肨���܂��ɒb�������̂ŁA�n�蓁�̇T�^�Ɍ��邤���݂₫���{����Ă��܂��B

�є��`���i���ʂ������̂����ȁj�Ƃ́A�є��`�n�蓁������ɐi���������̂ŁA�n�̑����͂Ȃ��Ȃ�A�є��`�n�蓁�ł͒��~�`�̓������ł��������̂��A�����`�ŗ��[���ێ~�߂Ƃ�����̖є��`�̓��������ł�������Ă��܂����A�n���͂�͂�n�蓁�Ƒ卷�Ȃ���ڂɖ����Ȃ����̂ł��B

| �є��`���i�k�C���o�y�j |

|

| �є��`���i�H�c���o�y�j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

�є��`���́A�k�C���]�ʎs�����U�A�H�c����ڂ����U��������Ă���݂̂ŁA�k�C���o�y�̖є��`�����������ŋ�������������A���i���j��ɘn�̓ˋN���c���Ă���A�є��`�����ւ̉ߓn�I�Ȃ��̂ƍl�����܂��B�Ȃ��A���̖є��`���͐悪�������Ă��܂����A�����������Ă��Ȃ���ΐn���͓�ڂ��z���Ă����Ǝv���܂��B�܂����̋����i�Ƃ��Â��j�ɂ͏c�O���i9.1�Z���`�j�A���ܕ��i1.5�Z���`�j�̒����`�̓��������ł�������Ă��܂��B

�H�c���o�y�̖є��`���͐n����ژZ���ܕ��i�T�O�Z���`�j�Ő攽��ƂȂ�A�����\���ŋ}���ɔ���グ�Ă��͂�n�̓ˋN�͖����A�����`�̗��[���ێ~�߂Ƃ����є����̓��������{����Ă��܂��B�H�c���̖є��`���͊��R�Õ��Q����o�y���Ă���A�����ɐ{�b��i�������j�Ȃǂ��o�y���Ă��܂��B�����̐{�b��̔N��Ӓ�ł͌��c�i����/�W�V�V�N-�W�W�T�N�j���̕��Ƃ���Ă��܂��B���̍��ɂ͓����ۑ��i�ӂ����́@�₷�̂�j���o�H���̒����ɔC�����A�������N�����Ă����؎��i�ӂ��イ�j�̒����Ɍ����������ŁA�ڈi���݂��j��؎��B�͂��̂悤�Ȗє��`�����g���Đ���Ă����ƍl�����܂��B

�鐝�V�c�i�����W�N/�X�R�O�N�j-����V�c�i����S�N/�P�O�U�W�N�j

���������ɂ́A�������^�����͂�댯��`���Ă܂Ō����g��h������Ӗ��͂Ȃ��Ƃ��Č����g���p�~����A���{�̎���ɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��������̐����̐��̉��v�ɔ����܂����B�����ĕ��������ɂȂ�ƒ���̍����͕N�����A�����ɋ������x�����Ȃ��܂łɊׂ�܂����B�����̐��ɂ����ẮA�y�n�Ɛl���͓V�c�̂��̂Ƃ���A�y�n�̎��L�͔F�߂��܂���ł����B�����ŌːЂ����A���̔N��ɒB����Ɠy�n��݂��^���čk�삳���A���n������ł�[�߂����Ă��܂����B�܂�l�ɑ��Đł��ۂ���ꂽ�̂ł��B���������n���ȊO�̏d�łɔ敾���ēy�n��������ē�������҂��p�������̂ł��B�����Ȃ�Ɠ��������҂���͐ł������o���Ȃ��Ȃ�A�܂��j�̎q���Y�܂�Ă��A�ł��y�����̎q�ƋU���ēo�^����U�Ђ����s���A�Ŏ������������̂ł��B�����Œ���͗L�͋M���⎛�Ђɓy�n�̎��L��F�߁A���̐ł�[�߂邱�Ƃ������ɁA���̓y�n���瓾����������M���⎛�Ђ����邱�Ƃ�F�߂��̂ł����B���̋M���⎛�Ђ̎��L�n�������i���傤����j�ƌĂт܂��B

���ߑ̐����������̍��ɂ́A�c�g�i���Ɓj�ƌĂ��L�͔_��������܂��B�ނ�͎�ɓy���̗L�͍����ł����āA���̍��͂��g���Ď㏬�_������荞��ő�K�͂Ȕ_�ƌo�c���s���܂����B���ߐ��������Ƃ͌����A�����c�i���Ԃ�ł�j�Ƃ��đ݂��^����ꂽ�y�n�͍��Ƃɕԋp����K�v�͖����A�ł�[�߂���̂܂܍k��͉\�ł����B�������k��ł��Ȃ��҂�����A���������y�n������ɔ������đ�K�͉����Ă������̂ł��B�c�g�͂���珟��Ɏ�荞�y�n�̏��L���m�ɂ��邽�߂ɁA�����̓y�n�Ɏ���̖��������܂����B��������c�i�݂傤�ł�j�ƌĂт܂��B�������đ�K�͂Ȗ��c�o�c���s���c�g�͑喼�c�g�i�����݂傤���Ɓj�ƌĂ�܂����B

�c�ʌp���̂��߂ɓV�c�Ȃǂ͂�������̎q���������܂������A�����������c���ɂ�����������^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A���ꂪ���Ȃ�̕��S�ɂȂ��Ă����̂ł��B�����ōc�������炷��i�Ƃ����b�Ѝ~���i�����������j���s���܂����B����́A�c���ɑ��ēV�c�����i�����j�E���i���ˁj��^���A�c���ł͂Ȃ��V�c�̐b���Ƃ�����̂ŁA�����╽�������̗�ł��B�c���ɂ͎��i�����j�Ȃǂ͂Ȃ��A���i�����j��^������Ƃ������͐b���ɉ��������Ƃ��Ӗ�����̂ł��B

�b�Ѝ~�������҂́A�{�l�₻�̎q���炢�܂ł͏㋉�M���Ƃ��Ă��ꑊ���̈����܂������A�����炢�ɂȂ�Ǝl�ʁi�����j�A�܈ʁi�M���ƌĂ��̂͌܈ʈȏ�j�̉����M���Ƃ���A���|�ɏG�ł��҂͒�����ɂ����ČR���E�x�@����Ɏd���܂������A�v������҂����Ȃ�����܂���ł����B

�R���E�x�@����Ɏd�����M���B�́A�E�����畐�|���P�����s���܂����B�����̋M�����R���M���ƌĂт܂��B�����ď�������܂����A���̌R���M�������m�̎n�܂�ł���ƌ����܂��B�܂蒆���ɂ����ẮA���|���ȂĎd���镐���������镐�m�ł���A�|�Ⓛ�����������鎖���o�����̂ł��B�����ČR���M���̒��ł����ɕ��|�ɏG�ł��҂́A�������������Ă����֓��n�������̒n�������i���Ō������m���j�ł���A��́i����傤�j�Ƃ��Ĕh������܂����B

���j�����Ɂu���m�v�Ƃ��������t����������ł͂Ȃ��A�u���̉Ɓi����̂̂����j�v�A�u���i����́j�v�Ƃ������\�����Ȃ���Ă��܂����B

���������ɂ́A���k�n���œƎ��̐����X�^�C���������A����ɕ������邱�Ƃ����ۂ��Ă����ڈi���݂��j�����Ɉꉞ�̐��ʂ����߂�����́A�؎��i�ӂ��イ/���]�������݂��������Ăт܂��j���֓��n�����͂��ߑS���ɋ����ڏZ�����Ă��܂����B�������ҋ��ɕs�������悤�ɂȂ����؎��B���A���ɓ����Ŕ������N�����悤�ɂȂ�A�܂����Ɂi������/�����j�̉ߍ��ȐŒ����ɕs�����������ҒB�����������A�s�֔������̐ł����D���鎖�����������A�����͎������������Ă����̂ł��B�����Œ���́A�����ɑΉ����邽�߂ɕ��|�ɏG�ł��R���M������́i����傤�j�Ƃ��Ċ֓����ʂ֔h�������̂ł��B�����Ē���͎�̂ɑ��Ă���܂łɂȂ��قNj������C���̎x�z����^���A�_���l�l���ېőΏۂƂ��Ă����̂𖼓c�P�ʂʼnېł��邱�ƂƂ��A�{�����Ƃ̕��ł���y�n�����L�����Ă���c�g��ٔF�������ɁA���̖��c�̌o�c�𐿂����킹�A�c�g�ɂ��̖��c�ɂ�����ł��ꊇ��[�����邱�Ƃɂ����̂ł��B

��̂͌��߂�ꂽ�z��ɐłƂ��đ��t����Ύc��͎����̕��ɏo���܂����B�]���Đł𑽂��W�߂�ΏW�߂�قǎ������₹���̂ł��B��̂Ɠc�g�͐ł�������[�߂邩�Ƃ������_������сA��̂̔C�����I�����ĐV������̂����C����ƁA�_������ђ����˂Ȃ�܂���ł����B�������V�������C������̂��O�C�҂Ƃ̌_��������p�����Ƃ͏��Ȃ��A��葽���̐ł���낤�Ƃ�����A�Ђǂ��҂͖��c���P��������A����ɉ��\��i���ɏo�����Ă���Ԃɖ��c�𗪒D���Ă��܂���̂����܂����B

��̂Ƃ��ĕ��C�����R���M���̒��ɂ́A�C�����߂��Ă����֖߂炸�A�C�n�ɓy���i�ǂ��Ⴍ/�����ƏZ�ނ��Ɓj���A�n���̗L�͍����̖��ƌ�������Ȃǂ��Č��т��Ă����҂������Ȃ�܂����B����͋��֖߂��ĉ����M���Ƃ��ĕ�炷�����A�n���œ��闘���̕����͂邩�ɑ�����������ł��B�܂��c�g�ɂƂ��Ă�����̂̕��͂�w�i�ɁA���\�Ȏ�̂⋫�E���ȂǂőΗ����鑼�̓c�g�Ȃǂ��玩��̖��c����鎖���o�����̂ł��B

�����C���I����ɋA�������y����������̂́A���͂������Ă��Ă����ɕ����ł͂���܂���̂ŕ��i����́j�A�����镐�m�Ƃ͔F�߂��܂��A��̂̔C�����ɔ���ȍ���z���ēy���������R���M����A�R���̎q��Ƃ��đ�X����z���Ă����ҒB�̒��ɂ͑喼�c�g�ƂȂ�҂����܂����B�喼�c�g�͑�K�͂Ȕ_����o�c���Ȃ��玩����_�ƂɊւ�����ҒB�ł����A�喼�c�g�̒��ɂ͂��̖L�x�ȍ��͂Ŏ��ӂ̖��J�n���J������҂�����܂����B

���ɗ́i���́j���̖��J�n�͌��̂ł��邽�߁A�J���ɂ͍��Ɂi�����j�̋����K�v�ŁA���ɂ͓��ʂɌ��łȂǂ��߂����i��/���ށj�s���A���̊J���n�̎��L��F�߂�ƂƂ��ɁA���ɗ̂ł��̂ŊJ���҂ɐł�[�߂����܂����B�����̓��ʂȕ��ɂ���ĊJ���������ꂽ�n���ʕ��i�ׂ��Ձj�A�܂��͕ʖ��i�ׂ݂傤�j�ƌĂ�A�s���P�ʂƂ��Ă͋��i���Ɓj�Ƃ���܂����B�]���̋��͌S�̉��̋敪�ł������A�V������߂�ꂽ���͌S�Ɠ��i�̂��̂ŁA�]���̗����i���Ƃ����j�͔p�~����ČS�i�Ɠ��i�̋��i�i�������j���u�����悤�ɂȂ�A���ɗ͍̂ĕ҂���Ă����܂����B

���ɂɋ��ĊJ�������y�n���{�́i�ق��傤/���L�n�j�Ƃ��ĔF�߂��A�����ōk�삷��_���̎x�z�����F�߂�ꂽ�̂ł��B���ɂɂƂ��Ă��V�����Ŏ��ƂȂ������߁A�ł��y������Ȃǂ��ĊJ�������サ�܂����B�������Ė��J�n���J�����Ďx�z����_���ɍk�삳���A���ɂɎ��߂�łƂ͕ʂɐł����A������o�ϓI��ՂƂ��Ď���͔_�Ƃɂ͊ւ��Ȃ��҂��J���̎��ƌĂт܂��B��̊��q���{�̌�Ɛl�́A���������J���̎�Ȃ̂ł��B

��������J���ĊJ�����Ă��A��̌�㎞�ɖv�����ꂽ��A�s���Ȑł�v�����ꂽ��Ǝ�̂�������Ă��鎖�������������߁A�J���̎�͒����̗L�͋M����L�͎��ЂɊJ���n����i�i������j����悤�ɂȂ�܂��B��i�Ƃ͊�t����Ƃ������Ӗ��ł����A�{���Ɋ�t����̂ł͂Ȃ��A���̊J���n�̖��ڏ�̏��L�҂����̗L�͋M���⎛�Ђ̕��Ƃ��Ă��炤�̂ł��B����ƁA���̎����傪�����̗L�͋M���⎛�ЂƂȂ�ƁA�����M���̎�̂Ȃǂɂ͎肪�o���Ȃ��Ȃ�̂ł��B�����Ė��`��݂��Ă��炤�㏞�Ƃ��Ĉ��̎ӗ�����I�ɑ���̂ł��B

�M���⎛�Ђ�����J�����ē������L�n�𑑉��ƌĂт܂����A�����͉����ɂ���ꍇ�������A�ێ��Ǘ��ɂ��Ȃ�̔�p�������������߂����ɔp��Ă��܂��܂����B���������̃V�X�e���ł͖��`��݂������ň��̂���������̂ł�����A�����̋M���⎛�ЂɂƂ��Ă��L�����������̂ł��B�������Ċ�i���ꂽ�J���n�̏��L�҂͖��ڏ�Ƃ͌����M���⎛�Ђł��̂ŁA�������i�n�n�����ƌĂсA���̏��L�҂ł���M���⎛�Ђ������̎��ƌĂ�܂��B�܂��J���̎�͂��̑����̌��n�Ǘ��l�ł��������i���傤����j�ɔC�����A���ۂɂ͊J���̎傪���n�œy�n�Ɣ_�����x�z�����̂ł��B�����ĉ����ɂ��鑑���̎�ɑ��āA���ۂɌ��n�ɂ��đ������x�z���Ă��鑑�����ݒn�̎��Ƃ��Ăт܂��B

�������A�J���̎傪�S�Ď�̂ƑΗ�������ł͂Ȃ��A��̂ƌ��ѕt���Ă��������L���ƍl����҂����܂����B

��̂͒������狤�ɉ���⍲���ł͎g���ɂ������߁A�l�X�Ȏ������s�������̕⍲�����A�n�����悭�m��J���̎���K�͔_��o�c�҂ł���喼�c�g�i�����݂傤���Ɓj����ق��܂����B��͔̂ނ���S�i�⋽�i�ɕ�C�i�Ԃɂ�/�C���j���A�l�X�Ȏ����⒥�ł��s�킹�܂����B�����̕⍲�����ݒ����l�i�������傤����j�ƌĂт܂��B��̂ƌ��ѕt���������L���ƍl�����J���̎�͂������čݒ����l�Ƃ��Ď�����R����S�����̂ł��B

�i�ό��N�i983�j�A�i�����N�i987�N�j�ȂǕ��������ȍ~�ɁA�����E�E���Łu��E�̔y�v�ɑ��A�����i�Ђ傤���傤�j���������ĉ��s���鎖���ւ����@�߂��x�X�o����Ă��܂��B�u��E�̔y�v�Ƃ͕����ł͂Ȃ��ҒB�̂��ƂŁA���q�̂��߂ɕ��������_���Ȃǂ̈�ʐl���w���܂��B�u�����v�Ƃ́u�V���i�����傤�j�v�ɑ��錾�t�ŁA�V���p�ł͂Ȃ�����p�̕���Ƃ����Ӗ��ł��B�܂�A�����ł͂Ȃ��u��E�̔y�v�̋|�Ⓛ���Ȃǂ̕��폊�����ւ��A��������������������ł���͕̂��|���ȂĐ��Ɓi�Ȃ�킢�j�Ƃ��镐���݂̂ł���A�����łȂ��ҒB�̕��폊�����ւ����̂ł��B����͗���Ԃ��Ε���������E�̔y�����s���Ă������Ƃ������Ă��܂��B�����Ă���������E�̔y���������q�̂��߂ɕ��������J���̎�B�ł���A��ɂ����������ҒB�����m�ƌĂ��悤�ɂȂ�̂ł��B

�����������m�i�J���̎�j���ƒ��Ƃ��A�ƒ��̌����҂ł���Z���A���Ȃł͂Ȃ������Ƃ̊Ԃ̎q�i���q/���債�j����Ƃ̎q�i�����̂��j�ƌĂ�A�ƒ���Ƃ̎q�ɂ͂��ꂼ���Y�}�i�낤�Ƃ��j���]���܂����B�Y�}�͌��͎�Ƃƌ����W�����������̂́A������d�˂邤���ɂ��̌����������Ȃ����ҁA��X��ƂɎd���čk�삵�Ă����_���Ȃǂł��B

�����ĉƒ��A�Ƃ̎q�E�Y�}�ɂ͂��ꂼ�ꎄ�I�Ȏg�p�l������A���]�i���傶�イ�j�A���l�i���ɂ�j�A�����i�����ׁj�ȂǂƌĂ�A�n�ɏ������l�ɓk���ŏ]���A��l�̕���═��������ĕt���ĉ������A��l�̏��n�̌����Ȃǂ����̎�Ȗ�ڂł����B�������������ҁA��ƂƂ̎�]�W�ɂ���đg�D���ꂽ��c�m�c�ƌĂт܂��B

�����Ȃǂ��N�������ꍇ�A����͊e���̎�́i����傤�j�ɑ��Ē����̂��߂̕����o�����܂����B��������傫�Ȓn���s���̌�����^�����Ă�����̂́A��������̕��m�̓��������^�����Ă���A��������̖����������ꍇ�͂����������J���̎�������̂ł��B���W���ꂽ�J���̎�͉Ƃ̎q�E�Y�}�A�G�p�W�Ƃ��ď��]�������A��ČR����S���܂����B�킢�̍Œ��͏��]�͐퓬�ɂ͎Q�������A��������邾���ł����̂ŁA�J���̎�͎��̂ōk�삷��_�����G���i�����Ђ傤/�������m�j�Ƃ��Ĕ������I�Ɉ����A��čs���܂����B�����������_�����m�����ށi��邢�j�ƌĂ�܂������A���ނƌĂꂽ�ҒB�́A���]�ȂǂƂ͈���Ď�l�ɑ��钉���S�͔����A�퓬���ɓ����o������A�퓬���������Ĕ_�Ɋ��ɓ���Ə���ɋA���Ă��܂����肵�A����ɂ���Đ틵���傫���ς���Ă��܂��������X����܂����B���̂��ߏ��]�Ȃǂ�����ɐ퓬�ɎQ������悤�ɂȂ�A�����������G���͗����Őg�y�ɋ삯������������y�i��������j�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂��B

�����傪�֓��ŁA�������F�����˓��C�łقړ����ɋN�����������A���Ȃ킿�����E�V�c�̗��Ȍ�֓��n���͕����ł������A��X�O�N��̂P�O�Q�W�N�A�㑍���i�������̂��Ɂj�A�������i���������̂��Ɂj�A���[���i����̂��Ɂj���������傫�Ȕ������N����܂����B������̗��i������́@�����˂̂��j�ł��B����͑c���ȗ��A�㑍���A�������A�헤���i�Ђ����̂��Ɂj�ɍL��Ȏ��̂�L���Ȃ���ł�[�߂��A���[���̎�́i����傤�j���E�Q���A�㑍���̍��{��苒������ƁA�T�ᖳ�l�i�ڂ����Ⴍ�Ԃ���/�l�����ď���C�܂܂ȐU�镑�����s�����j�ȐU�镑�������Ă��܂����B����ɏ悶���ҒB���e�n�Ŕ������N�����A�����͏㑍�A�����A���[�ւƍL�����K�͂Ȕ����ƂȂ�܂����B

����͂R�N�������Ă������ł����A�����b���i�����̂��݁j�ł����������M�i�݂Ȃ��Ƃ́@���̂ԁj���N�p���邱�Ƃɂ��悤�₭��������A���̌��ɂ�藊�M�̉ƌn�͕��̉Ɓi����̂̂����j�Ƃ��ĔF�߂���悤�ɂȂ�܂����B

�����������������G���i�ӂ����́@�Ђł���/�����͍ݒ����l�j��A������̗���������������M�i�����͍��i�j�̂悤�ɁA���������ł͂Ȃ������҂ł��傫�ȕ�����������ƕ����̊��E��^�����A���̉ƂƂ��ĔF�߂���悤�ɂȂ�A�������������i����́j�ƔF�߂�ꂽ�҂̌��ɏ����ȕ��m�c���W�܂�A��]�W�����Ԃ��Ƃɂ���Ă��傫�ȕ��m�c�ւƐ������Ă������̂ł��B

���i����́j�B�͒���̌R���E�x�@����Ɏd������A�ۊ։Ɓi��������/��X�ې��E�֔���y�o���������Ɓj�Ɏd����҂ȂǁA���s���ӂŖ���������ҁA�n���̎�̂Ƃ��ĕ��C�����܂ܓy�����Ė���������҂Ƃ������傫��������ƂQ�ʂ�̃p�^�[���ł����镐�m�ւƐ������Ă������̂ł��B

�������ĕ��m�̑��݊������܂�ƁA���͂ʼn������铮���������ɂȂ�܂��B�������������畽������̏����ɂ����āA���k�n���𒆐S�ɐ헐�������܂��B

�������̉��Z�S�i�����낭����/��茧�̖k��여��j�ł́A���{�����i���ׂ́@���Ƃ��j���傫�Ȑ��͂������Ă��܂����B���{���͉ڈi���݂��j�̒��Œ���ɕ��������؎��i�ӂ��イ�j�̗L�͎҂ł������A����ɔ[�߂�ׂ��ł�[�߂��A�i���Z�N�i�P�O�T�P�N�j�A�x�z�O�̍��ɗ́i��������傤/���{���̎x�z�n�j�ւƐN�U���A���쑤�Ƃ̊Ԃɐ킢���u�����܂����B�O��N�����i���˂�����/�P�O�T�P�N-�P�O�U�Q�N�j�ł��B

�����������m��؎��̔����A�ڈi���݂��j�Ƃ̐킢�ɂ����āA����܂Œ����ł��������g�ɕω�������Ă����܂��B���ꂪ��������荞���ł��B�����ɂ����ɔ��肪�t���悤�ɂȂ�A���ꂪ����ɓ��g�ւƈڍs���A���荞�݂��������ؐn���肩���M����i���̂��Â���j�ւƕω����Ă����̂ł��B���̔�����ڈi���݂��j���g�p���Ă����n�蓁�i���тĂ̂����ȁj�̔���������ꂽ�ƌ����A��Ó��ɂ����Ĉӎ��I�ɔ�������������������k�n���Z�o�̘n�蓁�ӊO�ɔ�������Ă��Ȃ����߁A���k�n���̘n�蓁�����{���̔���̃��[�c�ł���ƍl�����Ă���̂ł��B�������A����ɂ͎��͋^��������Ă���A����ɂ��Ă͌�ōl�@���܂��B

�������㒆���ɂ́A�����ł���������܂ł̓������A���̂悤�ɓo�ꂵ�����m�B�̐퓬���@�ɓK�����p�A���Ȃ킿���肪�����M����i���̂��Â���j�̎p�ƂȂ�A��������{���̎p���������鎞��ƌ����܂��B�܂��Ì����ɂ��ƕ��������̉i���i��������/�X�W�V�N-�X�W�X�N�j���ɎR�鍑�ɎO���@�߁i�ނ˂����j�A���O���ɂ͗F���i�Ƃ��Ȃ�j��P�i�܂��ˁj�Ȃǂ�����A���X�̖������Y�ݏo���ꂽ���ƂɂȂ��Ă��܂��B�������A����͌Ì����̎����F�ł���A�����ݖ��̗L�����H�������͕̂�������ɂȂ��Ă���̂��Ƃł��B

�є��`�����i���ʂ������̂����j�́A�ڈi���݂��j���D��ŗp�����n�蓁�i���тĂ̂����ȁj��i���������A�є��`���i���ʂ������̂����ȁj�̐n�����ڈȏ�̒����ɂ��đ����p�Ƃ������̂ł��B�є��`�����͕�����������܂ł��Ő����Ƃ��܂����A���̌�ɂ͎���ł͎g�p����Ȃ��Ȃ�A�����̌R���g�D�ł����q�{�i���Ӂj�̕������p���鑾���ƂȂ�A�q�{�����i���ӂ̂����j�ƌĂ�܂����B�܂��A���Ƃ��O�o����ۂɂ��Ηp�������߁A�쑾���i�̂����j�Ƃ��Ă�܂������A����ɋV���i�����傤/�V���p�j�̑����ƂȂ��Ă����܂����B

| �є��`�����i���쌧���K�s�j |

|

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

�є��`�����̌��^�������ƍl�����Ă�����̂��A���쌧���K�s�@�ꂩ��o�y���Ă��܂��B���̖є��`�����͐n����ړꕪ�i�U�V�Z���`�j�ŁA�אg���d���͌������������p���ƂȂ��Ă���A�ؐ�͕��H���ĕό`���Ă��܂����A���p���J�}�X�ؐ��ł������ƍl�����Ă��܂��B�s�i�Ȃ����j�͂P�T�Z���`�ƒZ���A������T�Z���`�Ƒ傫������オ��A�n�����1.4�Z���`�Ő�͕������Ă���A����i�ӂ��j�������p�ƂȂ��Ă��܂��B

�s�ɂ͒����O���O���i�P�O�Z���`�j�̖є��`�̓��������ł�������Ă��܂��B�܂��\���n�蓁���l�̌��݂̂����o�\�i�݂͂�����/���~�`�̏������\�j��ؐ摤�������A��i�܂��j��̓���Ŏ~�߂鎮�ƂȂ��Ă���A�\���̂͏H�c���o�y�̘n�蓁��є��`�����\�Ɣ��Ɏ������̂ƂȂ��Ă��܂��B

���̖є��`�����̔N��́A���ɏo�y�����H��⋾�Ȃǂ��畽�������̉i���i��������/�X�W�V�N-�X�W�X�N�j���̂��̂ƍl�����Ă��܂��B��ɂ������܂����悤�ɁA�i���ƌ����ΌÌ����ɂ��Ί������ꂽ�ݖ����{���̐��X�̖��������ꂽ�Ƃ���鎞��ł����A���̂悤�ȌÎ��̑��������鎞��ɂƂĂ��@���Ȃǂ̊������ꂽ���{��������Ă����Ƃ͍l����ꂸ�A�����͌Ì����̎���i�グ�ɂ���Č���ē`�����Ă������̂Ȃ̂ł��B

�×��`���Ì����ɂ͎���̌�L�������A�܂������̔�r�����Ȃǂ��ł��Ȃ��������߁A���H�̎��オ�Â�����Ɋi�グ���ꂽ���̂������̂ł��B��͂�Â��������l������Ƃ��ꂽ�̂��A������������L����X�܂œ`�����Ă����̂ł��B�����������ł́A�l�X�ȓ������ۂɔ�r�����ł��A�����ȊO�̗l�X�ȕ���Ƃ̕�I�Ȍ����炻�̎��オ������܂��̂ŁA�Ȋw�I�ɔN�オ�ؖ�����܂��B�Ì����͂ЂƂ̎����ɂ͂Ȃ�܂����A��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł��B

�����Ŗ��Ȃ̂��A���̂悤�Ȗє��`������N���l��������̂��Ƃ������Ƃł��B������Ŋp���A�Z���s�i�Ȃ����j�ɖє��̓������A�ؐ悩��}��������o�\�i�݂͂����j�A�傫�����������Ɠ��g�Ɍ����锽��ȂǁA���������k�^�n�蓁�A�є��`���ɒʂ�������ŁA�Z�������i�Ƃ��Â��j����Ў�ň������Ǝv����p�ł��B�����̓�������A�ڈi���݂��j��������̂ł��傤���B

������Ŋp���A�\��ؐ摤����}������Ƃ��������́A�n�蓁�̒��ł������E�֓��n���ɑ����U�^�̘n�蓁�̓����ɂ��ʂ��܂��B����������i�M�Z���j�ƌ����A�ŌÂ̘n�蓁����������Ă��鏊�ł�����A����Θn�蓁�̔��˒n�ł���A����Ƃ��[���Ȃ��肪���鏊�ł��B�ŌÂ̘n�蓁�A�ŌÂ̖є��`�����̑o�����M�Z�����甭�����ꂽ�̂͋��R�ł��傤���B

�܂��A�ڈi���݂��j��؎��i�ӂ��イ�j�̒b��́A��������ɂȂ��Ă��e�����@�̒Z�������������Ă��܂��B��ڂ��z���铁�����o�����̂́A��������ɂȂ��Ē����ƌ𗬂����悤�ɂȂ�A��a�`���������悤�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł��i�����b��ɂ����Q�Ɓj�B

�ڈi���݂��j�͎�Ɓi�Ȃ�킢�j�Ƃ������ߋ|�n��ǂ����܂����B���̂��߉ڈi���݂��j�̎�v������|�ł���A�n�̗������A�@���͂������Q������p�Œ���R���ꂵ�߂��̂ł����āA�悭������悤�ȁA�n�ɂ�邷��Ⴂ���܂̘n�蓁�ɂ��a�����A���̔���ɂ��傫�ȍU���͂ƂȂ��Ē���R���ꂵ�߂��̂ł͂���܂���i�n�蓁�̈З͂͂����������H�@�Q�Ɓj�B�]���ċ@���͂������Q��������s���ɂ͒������͎ז��ł����āA�Z�������������Ă����̂��Ǝv���܂��B

�ł́A���̖є��`�����͒����̓��H��������̂ł��傤���B�є��`������蔭�W�������p�A��ڂ������z����n���Ȃǂ���A���͂��̖є��`�����͐M�Z���̘؎��i�ӂ��イ�j�b�肪������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̒b�肪������Ƃ���ΐn�����Z���̂��C�ɂȂ�܂��B���������ŐG�ꂽ���c�����C�Ηp�i�͂��悤�j�Ɠ`���品�i�����j�́A�����ł�����ڌܐ����z���Ă��܂��B����͊������Ǝv���܂����A�������ł�����̋K�i�͓��ꂳ�ꂽ���ł������͂��ŁA���������ɂ͂����炭�͂��ꂭ�炢�̐n�����W���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�܂����̐n���͓����̌R�n�̑̍��i�n�ʂ���l�����n�̔w�܂ł̍����j���A�P�R�O�Z���`�قǂł������i�n�ɂ����Q�Ɓj���Ƃ���l����ƁA�K���Ȓ����ł������Ǝv���܂��B�]���Ē����̒b�肪�є��`���������Ƃ���A��͂��ڌܐ��قǂ̕���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ă��̒��r���[�Ȑn���ł́A�n�ォ��n��̓G���U������ɂ͏����Z���A�k���̎҂��Ηp������̂Ƃ��č�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ڈi���݂��j�ƌĂꂽ�l�B�̂����A����ɏ]���悤�ɂȂ����l�B��؎��i�ӂ��イ�j�ƌĂт܂������A�؎��̒��ɂ��킢�ɔs�ꂽ���ߏ]�킴��Ȃ������l�B������A���쑤�ɕt���������L�v���Ƃ��Ď���]���悤�ɂȂ����l�B�����܂����B�]���āA�ڈi���݂��j�ƌĂꂽ�l�B���݂ȓ������y�ӎ��������Ēc�����Ă�����ł͂Ȃ��A�ڈi���݂��j�̒��ɂ������̔h��������A�L���ȓ��k�n���̕����⎑�����߂����Č݂��ɑ�����������Ă����̂ł��B�����Ę؎��ƌĂꂽ�l�B�͒���R�Ƃ��ĉڈi���݂��j�Ƃ�������̂ł��B�����Ř؎��̒b�肪�ڈi���݂��j�Ɛ키���߂̕���Ƃ��āA�є��`�������i�������A�n�����є��`���������������є��`���������o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ĉڈi���݂��j�ł͂Ȃ��؎������o�����ƍl���鍪���̑��́A�є��`���������k�n������͈�U����������Ă��Ȃ�����ł��B

�������������x�X�ڈi���݂��j�����̂��߂ɌR��h�����A�����E�֓��n���̍��Ɂi�������j�ɂ������߂��o����܂����B�����ĐM�Z���═�����Ȃǂɂ͒���̌R�n����̂��߂̖q���u����A�R�n�̎Y�n�Ƃ��Ȃ�A���R�ƋR�n�ɂ��킢�����B���܂����B���������������E�֓��n���̕��m�̖ڂɎ~�܂����̂��A�؎������o�����є��`�����ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ĉڈi���݂��j�Ƃ̐킢�ɂ����āA�ڈi���݂��j���p����є��`�������i�������A�n�������������є��`������n��̎w�������Ηp���邱�Ƃɂ���āA�ڈi���݂��j���Ј����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����ł͒����E�֓��ȊO�̑S���̕��m�B���є��`�������g�p�����̂ł��傤���B���͖є��`�����͒����E�֓����ӂƂ�������������ꂽ�n��̕��m���g�p��������Ȃ��̂ł������Ǝv���܂��i��������є��`�����Q�Ɓj�B

�����Õ������ɂ́A�����̎x�z���ɂ������n��ł��s�i�Ȃ����j�ɕ����͂߂ēS�ړB�i�߂����j�ŌŒ肵�A�������{���Ď��������ĕ⋭������i��Ó��̕��̑f���品�@�̍��Q�Ɓj������A���q�@�̎����i�����Ă��A�����̒b��̋Z�p�͊��ɓޗǎ���ɂ͂��Ȃ�̃��x���ɒB���Ă����Ǝv���܂��B

�s���ޗǂ��狞�s�Ɉڂ����ƁA����̔�̂��Ƃɑ傫�ȗ͂����������Ђ̐ꑮ�b��ł������ޗǂ̓��b��B�́A���̒�������������Ђ̉��̂𗊂��đS���ֈڂ�A�����������Z�p���S���I�ɍL�܂����̂��Ǝv���܂��B�]���Ċ��Ɍs�i�Ȃ����j���d���Ăĕ���p���Ă����ł��낤�ɁA�є��`�����̂悤�ȋ����i�Ƃ��Â��j�Ƃ����A�ł����n�I�Ȍ`��ނ���͂��͖����Ǝv���܂��B

��q���镽�Əd������G�ہi�����炷�܂�j�Ȃǂ���A���������̔����ɂ͕����͂߁A���g�ɔ��肪�t��������������A�����E�֓��̕��m�B���є��`������p���Ă����̂Ɠ������ɁA�����ȂǑ��̒n��̕��m�B�͂��������������͂ߔ��肪�t�����������g�p���Ă����ƍl����������R�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�ł́A�Ȃ������������������������Ȃ��̂ł��傤���B����͂����̑���������Ɏg�p���ꂽ����ł���Ǝv���܂��B����Ŏg�p����ΐn���ڂ������A�Ȃ�������܂ꂽ�肵����������܂���B�{���A���͕���Ȃ̂ł�����c��͂����Ȃ����Օi�Ȃ̂ł��B���̍��ɂ͍������b��̒n�ʂ��Ⴉ�������ߖ��Ȃǐ�Ȃ������̂��̂ł������͂��ŁA����̂ɂ����c���Ă����Ƃ��Ă������ł��������߁A�㐢�ɂȂ��ĉ��l�������ł��낤�Ƃ��Ĕj�����ꂽ���̂����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�������Ȃ�����Ƃ����đ��݂��Ȃ������Ƃ͌�����Ȃ��̂ł��B

�ł́A�Ȃ��є��`�����͌������Ă���̂ł��傤���B�є��`�������֓��n���̕��m������Ŏg�p�����̂ł͂Ȃ������ł��傤���B�є��`�����̌������́A�����m�����ł͂W�U�ł��i��������є��`�����Q�Ɓj�B�����Ă��̂����T�U�͎��Ђ̓`���i�ŁA�R�U�͏o�y�i�ł��B���R�A����Ŏg�p���ꂽ�є��`�����́A�����͂߂��������l�ɏ��Օi�Ƃ��Ď���ꂽ�ł��傤�B�������Ă���є��`�����́A�y���ɂ����Ċ��S�ɋ������ɋ��R�c�������̂�A����Ɏg�p����Ȃ��Ȃ�A�q�{�����Ƃ��ċV�������ꂽ�є��`���������Ђɕ�[���ꂽ���̂Ȃ̂ł��B�����ĕ�[���ꂽ���炱�����݂܂œ`����Ă���̂ł��B

���G�ہi�����炷�܂�j�́A�n����ڎ����i62.6�Z���`�j�A����l���̑����ŁA�ؐ旼�n�����i������������͂Â���/�ؐ���̓����ɂ��n������j�ƂȂ��Ă��܂��B�ޗǎ���̐��q�@�����̑品�i�����j�ɂ��A�ؐ旼�n����̂��̂�����܂����A�����͐ؐ悩�炨�悻�R�O���قǂ̒��������n�ƂȂ��Ă���̂ɑ��A���G�ۂ͂��悻�n���̔��������n�ƂȂ�A���q�@�̂��͕̂�����ł���̂ɑ����G�ۂɂ��M�i���̂��j�������Ă��܂��B�������n���͔ڂ���������A�n�������̂悭�t�����ג��n�i�ق������́j�ŁA���q�͑|�|�ƂȂ�A�����̂��Ƃ�����a���ł���ƍl�����Ă��܂��B

| ���G�ہi�䕨�j |

|

��҂͌Â������a�����V���i���܂���/�ޗǎ���j�Ƃ���Ă��܂��B�������鏬�G�ۂ͐��Ԗ����i���Ԃނ߂�/���߂�������Ȃ��j�ł����A���㏫�R�g�@�̎���ɍ��ꂽ�w�p�����`�i���Ђ炨�������j�x�ɂ́A�Ε\�i�͂������āj�Ɂu�V���v�A���Ɂu��N�����v�Ɩ��ƔN�I����ꂽ���������G�ۂƂ��Čf�ڂ���Ă��܂��B�Ȃ��A���`�Ƃ́A���̋���i���傽���j�̂悤�Ȃ��̂ŁA�����s�i�Ȃ����j�Ⓛ�g�̌`������Ɉڂ����A�n��������Ȃǂ����������̂ł��B�ʐ^�ȂǂȂ����������A���̌`����L�^����̂ɗ��p���A�܂����݂ł����p����Ă��܂��B

�������A���i�ޗǎ���j�̍�ɂ��Ă͂킸���Ȃ��甽�肪����A���荞�����ؐ旼�n����ł͂���܂����M�i���̂��j�������Ă���A���q�@�����i�Ƃ̔N�㍷�������邱�Ƃ���A�ƂĂ����i�ޗǎ���j�̍�Ƃ͎v�����A����ȑ��荞�݂�s�ɔ���������Ă��邱�ƂȂǂ��猩�āA���������M�����̘p���ւ̉ߓn���̍�ƍl�����Ă��܂��B

�܂��A�w�p�����`�x�Ɍf�ڂ���Ă��鏬�G�ۂƁA�������鏬�G�ۂƂ͂��̌`��v���Ȃ����߁A���`�̏��G�ۂƌ������鏬�G�ۂƂ͕ʕ��ł���Ƃ������܂��B�V�䔒�i���炢�@�͂�����/�]�˒����̊w�ҁj�̒����ł���w�R��l�x�ɂ́A�u�V�������Əd��̕��G�ۂ�A�哯�O�N�̔N�I������v�ƋL����Ă��܂��B

���G�ۂ̖��̗R���́A�����V�c�����q�̍ۂɈ�H�̃J���X�����ł��āA�ɐ��_�{����̎g���ł��ƌ����Ĕ�ы�������ɂ��̑��������������߁A���G�ۂƂ����Ƃ���A���吷�i������́@��������/������̂��Ƃ��j���A������Ǔ��̉��܂Ƃ��Ď鐝�V�c�i�������Ă�̂��j����^�����A����ȗ����Ƃ̂���ƂȂ����Ɠ`�����܂��B�]�ˌ���ɂ́A�Δn�̔ˎ�ł���@���i�������j�ւƓn��A��������ɖ����V�c�Ɍ��コ��܂����B

��������O���̍��ɁA���������̈��H���i�A�e���C�j�Ηp�i�͂��悤�j�Ƃ�����є��`�n�蓁���o�Ă��܂������A�������H���Ηp�Ɠ`��闧�ە����i��イ���Â��̂����ȁj���������ɏ�������Ă��܂��B���ە��Ƃ́A���̒������́A�n���Ɠ����ɂ����镔���������ׂ߂����̂ŁA�ɒ[�Ɍ����ƍ����v�̌`�Ɏ��Ă��܂��B����́A���i���j�����������̎藭�܂�i�Ă��܂�/�����j��ǂ����邽�߂̍H�v�ł��B

���̗��ە������������ŋ����i�Ƃ��Â�/���g�ƕ�����́j�ƂȂ�A����͕��`�ƂȂ��Ď�я��i�Ăʂ����j��ʂ�����傫���A���i���j�ɂ͎��������犪���{����Ă����Ǝv���܂��B

���j�@��я��Ƃ́A�Ў�œ��������ꍇ�A�肩�瓁������Ȃ��悤�A���ɒʂ����̎��ł��B���݂̌g�уX�g���b�v�̂悤�Ȃ��̂ł��B

�[���T�r����ł������ߌ������ꂽ���ʁA�s�������܂܂Ȃ����Ȃ�i�b�B���Ȃ���A��������ׂ����l�����q�n���i�Ȃ����͂��j���������i���₷���͂��j�����������ƂȂ�A���̒n���͓��{���̖����̒n���Ɍ���S���������A�R�鍑���O�������̒b��̍�Ɍ���肷����̂ł͂Ȃ��ƕ]����Ă��܂��B�������A�Ă�����͓��k�^�n�蓁���l�Ɍy���ۏĂ��A�����邤���݂₫�ƂȂ�A���o���i�ɂ����ł��j�ɏ����i���ɂ��j���t���앗�ƂȂ��Ă��܂��B

���̗��ە����͋߂��̈�Ղ���̏o�y�i�ŁA�n���͈�ڌܐ��ܕ��i�S�V�Z���`�j�ŁA����͌ܕ��Z�Ёi1.7�Z���`�j�Ɛ[�����̂ł��B����ɂ͈��{��C�i���ׂ́@�����Ƃ�/�P�O�U�Q�N�a��j�̘Ηp�Ƃ��`����Ă��܂��B���{��C�͘؎��i�ӂ��イ/����ɕ��������ڈ�/���݂��j�̗L�͎҂ł��������{�����̎q�ŁA�����͎x�z�O�N�U�����Ƃ��Ē��삩�琪���߂��o����A�O��N����̂���������������Ƃ����l���ł��B

�����߂͒��쑤�̉��́i����/�߂��������Ɓj�ɂ���Ď�������܂������A��C�������グ�悤�Ƃ��Ė�h�����Ă���������i�ނ̂��݁j�R���P���A�l�n���E�������Ƃ���A�Ăѐ퓬�ƂȂ�A��C�͂P�O�U�Q�N�Ɏa��܂����B

���̗��ە����̑̔z����͕����O���̂��̂Ƃ͎v�����A���������̃A�e���C�̕��Ƃ͍l���ɂ����A���̑̔z����͈��{��C�Ηp�Ƃ̐��̕������Ȃ�������̂ƂȂ��Ă��܂��B

��O��V�c�i����S�N/�P�O�U�W�N�j-�㒹�H�V�c�i�������N/1185�N�j

��������͋M����������A�����⌹���Ƃ��������m�K�������ɕς�낤�Ƃ��鎞��ł��B�܂�����܂ł͓V�c���ō����͎҂ł������A�V�c�̍��������ď�c�i���傤�����j�ƂȂ����O�V�c���@���i�����j���s���A�����̎哱��������悤�ɂȂ�܂��B�����Ē�����ł͐����̎哱�����߂��鑈���������A�G���邻�ꂼ��̐��͂ɕ��m�B�����S���ĕ��͂ɂ�鐭�����D�킪�N����̂ł��B

�܂��A��������ɂ͓��k�n���ł̐헐�������܂��B�����������ɂ́A�؎��i�ӂ��イ/����ɕ��������ڈ��j�̗L�͎҂ł���A���{��������ɔ��t�������Ƃɂ��O��N���킪�N����܂����B���������ɂ́A�x�d�Ȃ�ڈi���݂��j�Ƃ̐킢�ɖ��i���݁j�͔敾�������Ă���Ƃ̐i�����A����͉ڈi���݂��j�Ǔ������E�H�c�̒��Ԓn�_�ŃX�g�b�v���Ă��܂����B�������A�؎������t�s�ׂɏo�����߁A����͍Ăщڈi���݂��j�Ǔ����ĊJ���A���v��N�i�P�O�V�O�N�j�ɗ�����ɒǓ��߂��o���A�S�N�ԑ��������̐킢�ɂ��A����͂��̎x�z��Ìy�����A���k�����ɂ܂ŋy�ڂ����Ƃɐ��������̂ł��B�Ȃ��A���̐킢�͌�N�ɂȂ��ĉ��v�ڈ���i���イ������������j�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B

���j�@�ڈi���݂��j�Ƃ̐킢�Ȃ̂ɁA�Ȃ��u���v�ڈ���v���u���イ������������v�Ɠǂނ̂��͕�����܂���B��ɂȂ��Ė��t����ꂽ�悤�Ȃ̂ŁA�u���݂��v�Ɓu�����v�����������̂�������܂���B�u���݂��v�Ɓu�����v�̈Ⴂ�ɂ��Ă��ڈɂ����������������B

�O��N����Œ��쑤�̉��R�Ƃ��Ĉ��{����|���A�����A�o�H�Ƃ����L��ȗ̒n�̎x�z�����A�o�H���؎��̗L�͎҂ł��鐴�����ł������A���̎x�z�n�̕��z���߂����Đg���ő������N����A���̓����ɗ�����ł��錹�`�Ɓi�݂Ȃ��Ƃ́@�悵�����j��������邱�Ƃɂ���Č�O�N����i������˂�����/�P�O�W�R�N-�P�O�W�V�N�j���N����܂����B���`�Ƃ����������������t�i����͂�́@����Ђ�j���������A���t�͐������̗̒n�S�Ă���ɓ���A���̕��̐��ł��铡�����p���œ������t�i�ӂ����́@����Ђ�j�Ɩ����A���B�������i�������イ�ӂ���炵�j�̑c�ƂȂ����̂ł��B

�����ĕ�������͗L�͎��Ђ��傫�ȗ͂����悤�ɂȂ鎞��ł��B�����ɕ������`���ƁA����͂��������ĐM���܂����B�����ĕ����͒n�������ɂ��L�܂�A�L�͂Ȓn�������͎��X�Ǝ������������܂����B�ޗǎ����ɂ́A�Љ�s���i�V�ЁA�u�a�A���ςȂǁj�ɔY�����V�c���Ō�ɗ������̂������ł����B������M���A�������ĂČo�T��njo�i�ǂ��傤�j����A�����̎��_�ł���l�V�����Г��������������Ă����Ƃ����A���썑�Ɓi���������j�Ƃ����v�z�Ɋ�Â��āA�����V�c�͍����ɍ������ƍ��������Ă鎖�𖽂��A�ޗǂ̓��厛���啧��������������[���M���܂����B

�ޗǎ���ɂȂ�ƁA���厛�A���厛�A��t���Ȃǂ̒��莛�i���傭���j����������܂��B���莛�Ƃ́A�V�c�Ȃǂɂ�荑�ƈ��ׂ�����Č������ꂽ���ł��B�����Ă���璺�莛�ɉ����A����̗L�͎҂ł��铡�����̎����i�����ł�/���ɉh�A��c���{�̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ���j�ł��鋻�����i�����ӂ����j�A�������i�������j�A������i�������j�A�@�����̂V�̎��͓�s���厛�i�Ȃ�Ƃ����������j�ƌĂ�A����̕ی���傫�ȗ͂����悤�ɂȂ�܂����B�Ȃ��A��s�Ƃ͓ޗǂ��w�����t�ŁA�ޗǂ̓s�͕������ɑ��ē�Ɉʒu���Ă������炱���Ă�܂����B

�����厛�i�������j�⍑�����E�����͊����i���j�ƌĂ�A���ߑ̐����̒���̔�i�Ђ��j���Ă����̂ł����A���ߑ̐��������������㒆���ȍ~�͒���̍����͔j�]���A���Ђ։����͂��͂₠��܂���ł����B����͒���̐E���ł���M���ɑ��Ă������ł����B�����Œ���͋M����L�͎��Ђɓy�n�̎��L�������A��������̎���������ɓ��邱�Ƃ�F�߂��̂ł����B���ꂪ�����ł���A�{���M���Ȃǂ̍��ƌ������⊯���ւ̕�́A���삪���S���ׂ��Ƃ�����A���ꂼ�ꂪ�����Ȃǂ���̎����ł܂��Ȃ��Ă���A�o�ϓI�ɒ��삩��Ɨ����A���ꂼ�ꂪ�o�ϓI��Ղ�w�i�ɑ傫�ȗ͂������Ă������̂ł��B�����������Ƃ���Ɨ��������͂�����i�������j�ƌĂсA���Ќ�������̂P�ł����B

�������đ傫�ȗ͂����悤�ɂȂ������Ђ͑m����z�����A���͂������悤�ɂȂ�A�����ɂ������o���悤�ɂȂ�܂��B���̗v���͎������~�I�Ȃ��̂ŁA�v�����ʂ�Ȃ��Ɛ_��_�`�i�݂����j��S���o���ē����i������/�䏊�j�A���Ɂi������/�����j�։��������A�u�����������邼�v�Ȃǂƌ����Đ_�Ȃǂ�u������ɂ��ċA��̂ł��B���̍ł�����̂��������Ɖ���ł����B

���������Љ�̒��A��c�ƓV�c�Ƃ̓����ɓ����Ƃ̓���������݁A����ɕ��m�����S���ċN�������ی��̗��i�P�P�T�U�N�j�A�ی��̗��ɏ������Đ����̎������@�̋ߐb�̔r�����߂��鑈���ɕ����ƌ��������S���A�����ƌ������^����ɕ�����Đ���������̗��i�P�P�T�X�N�j�A�Ȑm���i�����ЂƂ����j���P�P�W�O�N�ɔ��������ƒǓ��߂ɒ[���A�������������������Ƃɂ��S���ɋy�����ȂǁA�킢�����ƂȂ�����������ɂ́A���m�̒n�ʂ��ł܂蓁�̎��v�������A�쓁�Z�p�����サ�A�킢���ɉ������p�̕ω��������A���悢�挻�ݒm����ݖ����{���̖��H���o�ꂷ��̂ł��B

| �������̓��g�i�t����Б��j |

|

|

| �ב��� |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

�V�������i�����傤�̂����j�͋V���ɗp���鑾���̂��ƂŁA����p�̕���ł��镺���i�Ђ傤���傤�j�ɑ��錾�t�ł��B����̍ō��V���̎��ɍc���⍂���Ȃǂ��Ηp�i�͂��悤�j���܂����B���̗l������������p���������̂��������i���������j�ƌĂсA����͎���p�ł͂Ȃ��V���p�Ȃ̂ŁA�S��A�|�Ȃǂō�������g�����邱�Ƃ�����܂����B��ɂ͗��q�n�i�Ȃ����j�◆��i��ł�j�ʼnԒ��Ȃǂ�`�������ȑ������Ȃ���A���ȑ���ł��B

���̌`���͑�ύ����ȕ��Ȃ̂ŁA�c���������i�����傤/����̍ō������j�ȂǗT���Ȏ҂������Ă��A�����łȂ��ҒB�͂���̗�����Ηp���܂����B����ɂ͕�ʂȂǂ�t�������f�ŁA���̎p���ׂ��Ă��Ⴕ��ł��邱�Ƃ��炱����ב����i�ق������j�ƌĂт܂����B

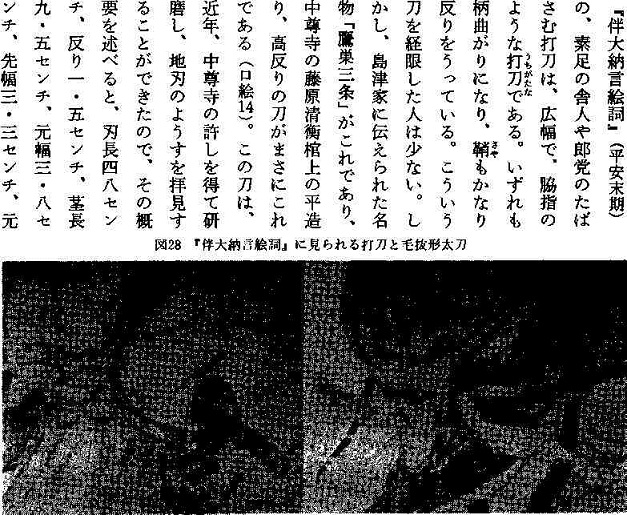

��̎ʐ^�͏t����Б��̏������̓��g�ł��B�t����Ђɂ́A���������������畽������̏�������ב�������������Ă��܂��B�V���p�Ȃ̂œ��g�����n�i�����炦�j�̕����d�v�ŁA���g�͂��Ȃ��G�c�ɍ���Ă��܂��B�M���i���̂������j�͓��g�̂قڒ��S�ɂ���A���g�̔���͐����̂悤�Ɍ����܂����A����ɔ��肪�����܂��B�܂��ב����ɂ����ɔ��肪�����A���p�����ł͂Ȃ��V���p�̑����ɂ�����̗��s�����Ď��܂��B

���������Ɍ��ꂽ�є��`�����i���ʂ������̂����j�͕�������������ɍŐ������}���܂������A����Ɏ���ł͎g�p����Ȃ��Ȃ�A�����̌R���g�D�ł���q�{�i���Ӂj�̕������Ηp�i�͂��悤�j���鑾���Ƃ��ċV�������Ă����܂����B���̗��R�́A�є��`��������n�ł̖������I��������ł���Ǝ��͎v���܂��B

�������㒆���̖є��`�����̍��ʼn�����܂����ʂ�A���͖є��`�����͐M�Z���i���쌧�j�̘؎��i�ӂ��イ/���쑤�ɕt�����ڈ��j���A�ڈi���݂��j�ɑR���邽�߂ɍ��o�����ƍl���܂��B�����ĉڈi���݂��j�̏ے��Ƃ�������є����̓��������{�����������A�����R�̔n��̎w�������Ηp�i�͂��悤�j���邱�Ƃɂ��A�ڈi���݂��j���Ј����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�܂�ڈi���݂��j�����o�����є��`�������i�������A���n��������������Ηp���邱�Ƃɂ��A���D�ꂽ����������Ă���̂��ƌ֎������̂ł��B�����ĉڈi���݂��j�������ʂ���������́A������������ɂ͖{�B�Ŗk�[�ɂ܂ł��̎x�z�͂��L�����̂ł��B�����Ȃ�ƁA���͂��������ł͂Ȃ������̖є��`�����̐�n�ł̘Ηp�͕K�v�Ȃ��A�����ɑS���I�ɕ��y���Ă����ؕ��̑����ւƈڍs�����̂��Ǝ��͎v���܂��B

�є��`�������S���ɋ}���ɕ��y�����ȂǂƂ��������Ă���ꍇ������܂����A�є��`�����͒��쌧�i�ŌÂ̖є��`�����j�A�V�����A�{�茧�����U���o�y���A�O�d���̈ɐ��_�{�Ɉ�U�A�ޗnj��̏t����Ђɓ�U�A���ꌧ�̕��Ɉ�U�A�������̑�ɕ{�V���{�Ɉ�U�`���i������A�������͂킸�����U�i��q�j�ŁA�o�_��Ђɂ���������Ă���ƌ����܂����ڍׂ͕s���ł��B�����������������U�ŁA���̂����o�y�i���O�U�ł��邱�ƁA�����ē��k�n������͈�U����������Ă��Ȃ����Ƃ���A�ƂĂ��S���ɕ��y�����Ƃ͎v�����A�ނ������̒n��œ���̐l�B���ꎞ���Ɏg�p�����ƍl�����܂��B���̓���̒n��Ƃ͒����E�֓��n���A����̐l�Ƃ͂��̒n��̕��m�B�ł���A���������̒������畽������̏����ɂ����Ă̂����Z���ԂɎg�p���ꂽ����ȑ����ł������Ǝ��͎v���܂��B

�������������쌧�@��̖є��`�����ɑ�������̖є��`�������A�{�茧���s�s�ŏo�y���A�O��_�ЂɎ�������Ă��܂��B�����̒ʉ݂ł��鎡������i�P�O�U�S�N���s�j�����o���Ă��邽�߁A���̔N�ȍ~�̂��̂ƍl�����܂��B�n���͈�ڔ��������i�T�V�Z���`/�指���j�A����22.4�Z���`�ŕ�����͈ꐡ�����i5.5�Z���`�j�A���g�̔���͓��Ёi0.8�Z���`�j�ƂȂ�A�������̑����ƂȂ��Ă��܂��B

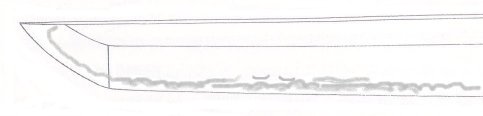

���̑������n��i�͂܂��j��ɂ͏����Ȍ����Ă��܂��B������͂����~�߂邽�߂̌��ŁA�͂���ؐ摤����}�����A�e�i�т傤�j�܂��͕R�ł͂����Œ肵�܂����B���{���ł́A�\��͂����s�K����}�����A��i�܂��j�̏o������ŌŒ肳���悤�ɂȂ��Ă��܂����A�є��`�����̂悤�Ȍ��݂����蔽�肪����s�ł͌s������͑}���o���Ȃ����߁A�ؐ摤����}�������̂ł��B�܂��\��ؐ摤����}�����܂����A���̂܂܂ł͓���U��������\���X�b�|�����Ă��܂��܂��B�����ł͂���ؐ摤����}�����A���̌��ɕe��R��ʂ��Ă͂����Œ肵���̂ł��B

��������{���Ŏg�p�����͂��́A�������i���������j�Ƀs�b�^���Ɣ[�܂�A���g�����i�������/����ɔ����Ă��܂����Ɓj��h����ڂ��ʂ����܂����A���̍��̂͂����\�̃K�^�t����}����Ƃ��������x�̖ړI�Ŏg�p���ꂽ�ƍl�����A���{���̂͂��Ƃ͏����������ڂ̂��̂ł��B�Ƃ͌����A���̍אg�̑����p��͂����g�p�����ƍl�����邱�Ƃ���A���̖є��`�������q�{�����i���ӂ̂����j�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�ƍl�����A�q�{�̑����Ƃ��Ă͍ł��Â������ł���ƍl�����Ă��܂��B

�V���������s�i���O���S�a�����j����A�j���̐l���ƂƂ��ɖє��`�����ƒ����̃n�T�~���o�y���Ă��܂��B�l���͊��q����̐l�Ɣ��肳��A�����͐n���͈�ڋ㐡�����i59.6�Z���`/10�Z���`�قǐ指���j�A���g�̔���͓��Ёi0.8�Z���`�j�A���̒�����16�Z���`�A������͈ꐡ�����i5.5�Z���`�j�ƂȂ��Ă��܂��B�p���H�H���̍ۂɔ��@���ꂽ���̂ł����A���̒n�_�͌Õ��ł������Ƃ�����ł͂Ȃ��A���R�n���P���[�g���قnj@�艺�������ɔ������ꂽ�悤�ł��B

���̓��g�͓�܂�ɂ���Ė�������Ă��܂������A���������̒��쌧�@��̖є��`�����A�{�茧���s�s�o�y�̖є��`�������Ƃ��ɕ�����ł���̂ɑ��A���̑����ɂ��M�i���̂������j���m�F�ł��A�M���肪�є��`�����ɂ����ĂȂ���n�߂����Ƃ��������̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���͊p���ł������ۖ��������A�ۓ��ւ̈ڍs�����Ď���܂��B�����ē��g�͂قƂ�ǒ����ł�������������ɂȂ�A�����̂���p�͘p���ւ̈ڍs���������̂ƂȂ��Ă��܂��B

���̑����ɂ���i�܂��j����͂��~�߂̏���������܂����A���ɋ����[���̂́A���̖є��`�������s�i�Ȃ����j�͓��g�ƕ�������Ƃ����_�ł��B�є��`�������n�蓁�Ɠ����������i�Ƃ��Â��j�ł���A���ڌs�������Ďg���A���{���̂悤�Ɍs�ɕ������Ԃ���Ƃ������Ƃ͂��܂���ł����B�{���A���g�ƈ�̂ƂȂ��Ă���s���A���̑����ł͕����o����̂ł��B����͓��g�ƌs��ʁX�ɍ��A���g�̋�i�܂��j�ɂ����镔���𔖂����A�s�̓��g�ɂ������鑤������ɂ��A�����֓��g�̔���������������������Œb�ڂ��A�e�ŌŒ肵���������\�������ČŒ肵�Ă���̂ł��B

�܂��A���쌧�@��̖є��`�����A�{�茧���s�s�o�y�̖є��`�����́A�Ƃ��Ɋےb���i�܂邫����/�c�S�����j�ł����A���̐V���������s�o�y�̖є��`�����́A�c�S�i���ˁj���S�i���킪�ˁj�ł���\���������A�q�{�����Ƃ��āA�܂����p�Ƃ��Ă��p����ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B

| �є��`�����i�|�������j |

|

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

��̖є��`�����́A���ꌧ���l�s�|�����i�����Ԃ��܁j�̕��i�ق����j�ɓ`�����̂ŁA������������ƂŖ����������G���i�ӂ����́@�Ђł��Ɓj�Ηp�i�͂��悤�j�Ɠ`�����̂ł��B���̖є��`�����͐n����ړꕪ�i�U�V�Z���`�j�A���g�̔���͘Z���O�Ёi�P.�X�Z���`�j�ƍ����A���������M�������M�������ۓ��ƂȂ�A�J�}�X�ؐ��Őn�������n�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���̖є��`��������i�܂��j��ɂ��͂��~�߂̏����Ȍ����Ă��܂��B�c�O�Ȃ��ƂɉЂɂ��Ă��Ă��܂��A���݂͍Đn�i������/�Ă��Ă��������s�����Ɓj�ƂȂ��Ă��܂��B

���̖є��`�����ɂ͓��R����̋����q�i����Ȃ����j�ɋ˖䂪���G�i�܂����j���ꂽ�₪�t�����Ă��܂��B

�M����Ɋۓ��A���肪��������������A�є����̓��������O���O���i�P�O�Z���`�j�ɍI�݂ɑł�������A���̍쓁�Z�p�͊i�i�ɐi�����Ă��܂��B

| �є��`�����̕��i�`�������^�Ηp/������ɕ{�_�Ёj |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

��̕��́A�����̑�ɕ{�_�Џ����̖є��`�����̕��ŁA�������^�i�������́@�݂����ˁj�Ηp�Ɠ`�����̂ł��B�n���͓�ڈꐡ�㕪�i66.4�Z���`�j�A����͋㕪��Ёi2.8�Z���`�j�A���͂P�V�Z���`�ŕ�����͓ꕪ�i6.4�Z���`�j�ƂȂ�A�����ł͂���܂����g���L�����肪�����A�M�������J�}�X�ؐ��̍��s�ȑ����ƂȂ��Ă��܂��B

���̑������A�V���������s�o�y�̖є��`�����Ɠ��l�ɓ��g���s�i�Ȃ����j����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȓ��g�ƌs���ʁX�ɍ���A�b�ڂ���Ƃ��������Ƃ͂Ȃ��s��ꂽ�̂��ɂ��Ă͕�����܂��A���ɑ傫�Ȕ�����������邽�߂ɕʍ��Ƃ����̂ł��傤���B���Ȃ݂ɁA�є��`�������S�Ă������������g�ƌs�i�Ȃ����j����������悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������������܂����A�������������͂����܂œ���ł��B

�ޗnj��̏t����Ђɖє��`����������A�Г`�ɂ��ƁA�厡�U�N�i������/�P�P�R�P�N�j�ɓ��������i�ӂ����́@���Ȃ��j����[�������̂ł��B��������[�������Ӂi�Ђ��Ȃ���/������Čg�т�����ꕨ�j�̖�z�i�₭�肢��/����Œ肷��j�ɁA�u�厡�Z�N��������v�̖n���������邱�Ƃ���A�m���ɗ�������[�������̂ł��邱�Ƃ�������܂��B������n�i�����炦�j�ɓ�������ԂŔ�������A�K�ѕt���ē��g�͏₩�甲���܂���ł������AX�������̌����M�����i���̂��Â���j�̓��g�������Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B

����96.3�Z���`�A����18.2�Z���`�ŁA��̒����͂V�W�Z���`�Ȃ̂ŁA��ڎl���قǂ̓��g�Ƒz������A���̔���͓O���i�V�Z���`�j�قǂƔ��ɍ����A���̕��i���j�ɂ͓S�����Ԃ��ęh���i���ԂƂ��ˁj�ƕ��ցi�ӂ����j�������A��͋������n�i���������j�ɗ���i��ł�j�Œ|�тŐ���ǂ��l�R��\�����A���Ȃ��̂ł��B

�������n�Ƃ́A���̕��𖧂Ɏ����āi�܂��āj���������A�����o�������̂ŁA����͊L�k�̓��F�Ɍ�����ʂ𔖂��͂����A�ۛƁi��������j�̂悤�ɂ͂ߍ��ދZ�@�ł��B�����đ������i�������Ȃ��́j�A�Ӌ��i���߂��ˁj�A�e�i������j�Ȃǂ��n��������������Ă��܂��B���̂悤�Ȍ`���̖є��`�������A���d���i������́@��������/�����̒��j�j��A�������̑��сi���������j�p�̊G��i���s�{�_�쎛���j�ɕ`����Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�ȗl���̑����́A�����̑������ʂ̉q�{�̊��l�������Ƃ������ꂽ�q�{�����ł��邱�Ƃ�������܂��B

���Ȃ݂ɁA�t����Ђł͂Q�O�O�O�N�ɖє��`��������������A��������Ɋ֔��Ȃǂ߂����������i�ӂ����́@�������ˁj����[�����Ƃ������̂ł��B��̒����ɕ��L�ɋ��A��Ԃ��Ԑ璹��������ɂ��A���킪�{���ꂽ���ȑ����ŁA����Ɏw�肳��Ă��܂��B

�O�d���ɐ��s�ɂ���A�_�{���Êفi�������傤������j�ɁA�����G���̑����Ɠ`���є��`����������܂��B�Ⓜ�����ѕ�є��`�����i���炭������@�ɂ����݁@���ʂ������̂����j�ƌĂ�邱�̑����́A�n���͓�ڎO���O���i70.5�Z���`�j�A����͈ꐡ�l���i4.1�Z���`�j�A����17.5�Z���`�ŕ�����͓Z���i7.8�Z���`�j�ƂȂ�A���肪�����M�͓����ƂȂ�A�ؐ���J�}�X�ؐ��ƂȂ�A���͎O���ƂȂ��Ă��܂��B

���ɂ͔琻����я��i�Ăʂ����j���c��A�������ɂ̓����h�E�̓��������@���A���b�L���{����Ă��܂��B���̑����ɂ��͂��~�߂̏���������A��R�ŌŒ肳��Ă��܂��B

��͖��̕z�𒅂����ォ��Ԓn�̋тŕ�܂�A�h���i���ԂƂ��ˁj�A���ցi�ӂ����j�A�l�t���������\�ɑ�؉H�i���������ρj�A���i�ӂ��j�Ȃǂ��n�������t�����Ă���A��������ю��̔���c���Ă��܂����A�����i�ȂȂ��ˁj�̈ꕔ���e�i������j����͎����Ă��܂��B

���̑����̒n�S�i�����ˁj�͑����̕s�����͌�������̂́A���Ȃ萸�B�x�𑝂��Ă���A�n���͖��n���ɔڂ��������n���i���ɂ��j�t���A��i�܂��j��R�Z���`�قǂ���n�܂�ג��n���̏Đn�������A���Ȃ蒷�߂̋����d�n�Ȃǂ������������Ă��܂��B�]���Ă��̑����́A�����銮�������ݖ����{���ɂ��Ȃ�߂��N��̍�ł���ƍl�����Ă��܂��B

����܂Ō�������є��`�������ȒP�Ɍ��Ă��܂����B�����œ��{�j�D���ȕ��ł���u����H�v�Ǝv������������܂���B�����G���A�������^�Ηp�i�͂��悤�j�Ɠ`�����̂��A��������ʼn������Ă��邩��ł��B�����G���͐��v�N�s�ڂł������������i�X�T�O�N���j�̕����ŁA������������ŗL���ȕ����ł��B�܂��������^�͊w��̐_�l�Ƃ��Ēm���܂����A���������i�X�O�R�N�v�j�̐l�ŁA�w�҂ł�����܂����E��b�ɂ܂łȂ��������Ƃł��B�����������l���Ηp�����Ƃ���镨���Ȃ���������ɕ��ނ���Ă���̂��ƌ����ƁA�u�`�����G���Ηp�v�ȂǂƁA�u�`�v�Ƃ���悤�ɂ����`����Ă���Ƃ������̂ł����āA������`���Ȃ̂ł��B���Ђɓ`�����̂͂Ƃ���������Â��`�������������A���ۂ̔N��Ƃ͂��Ȃ�̍���������̂������̂ł��B�]���Ă����Ō��Ă����G���⓹�^�Ηp�Ɠ`��鑾���́A���̍�肩��݂ē��l���Ηp�����Ƃ�������ɂ܂ł͂ƂĂ��k��i�����̂ڂ�j���̂ł͂Ȃ��̂ł��B

| �����i����/�l���j |

|

| �����i����/��R�_�_�Б��j |

|

��������Ɍ����A�M����i���̂��Â���j�Ŕ��肪����A�������ꂽ�ݖ����{���̑����i�@�߂Ȃǁj�Ɏ���O�́A�M����Ŕ��肪���閳���̑��������U�������Ă��܂��B���̂����̈�U���l���̓�ړi66.8�Z���`�j�A����O���i0.9�Z���`�j�̖����̑����ł��B�M������J�}�X�ؐ��ƂȂ�A���������A�s�i�Ȃ����j�ׂ͍��Ĕ����d���Ă��ċ�������A�k���͂Ȃ��Ȗځi����/�Ȃőł����Ձj���c���A�s�K�i�Ȃ�������j�͐�ɂȂ�A�����ɏ����ȖړB�����P�Ă��܂��B

�n�S�i�����ˁj�͕s�������܂܂ܒb���Ă���ڂɂȂ镔���A���n���ƂȂ镔���Ȃǂ�����A���g�S�̂Ɍy���Ă�������{���������݂₫�ƂȂ�A�n���Ƃ������̂͌����܂���B�����������앗����A���̑����͉��B�i�������イ/�������j�̕����b��i�����������j�̍�ł���ƍl�����i�����b��ɂ����@�Q�Ɓj�A���̔N��͕�������̂P�P���I���i�P�O�O�O�N�㖖�j���̂��̂ƍl�����Ă��܂��B

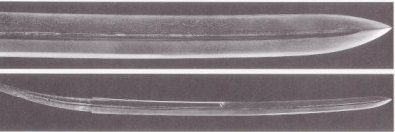

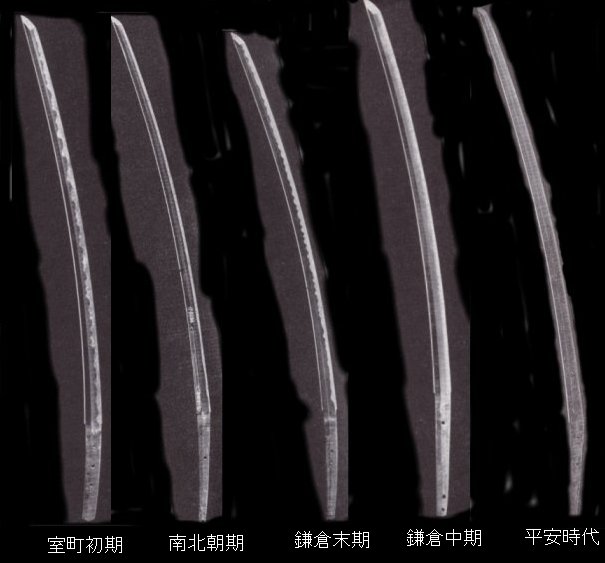

�����b��͕�������ɂȂ�Ƃ��̍앗��]���A��a�`���̍앗�ɕς���Ă����܂��i�����b��ɂ����Q�Ɓj�B�n�蓁�Ɏn�܂��є��`�����Ɏ���܂ŁA�ڈi���݂��j�̓��b��B�͋����̓�����葱���Ă��܂����A��������Ɏ����Ă��̑����̂悤�ɁA�Ȗڂ��c���Ă͂��܂����s�i�Ȃ����j���d���Ă�����������Ă���̂́A������є����̓������Ƃ���������x��̌`������A��ʂɕ��y���Ă��长��p����`���Ɉڍs���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ������A�܂������������p�̖����̑������A����������������є��`�����Ɠ������Ɉ�ʓI�ɗp�����Ă��������ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����P�̗Ⴊ���Q���̑�R�_�_�Ёi������܂Â݂���j�����̖��������ł��B�n����ڌܐ������i78.2�Z���`�j�A����Z���Z�Ёi2�Z���`�j�A�s�i�Ȃ����j�̔��肪�ꐡ�l���i4.3�Z���`�j�ƂȂ��Ă��܂��B�������[���J�}�X�ؐ��A�ۓ��ƂȂ������̑����̌s�i�Ȃ����j�ɂ́A��؈Ⴂ���k�����{����A�s�K�i�Ȃ�������j�͐�ɂȂ�A�Q���ړB�����Ă���܂��B����͌�̍ݖ������Ƃقړ������a�̌��ŁA�n���ɂ͖��ځA���ڂ�����A�����ׂ����o���i�ɂ����ł��j�̒��n���Ă���Ă��܂����A�n���������ł͂�����Ƃ��Ȃ��Đn�ƂȂ��Ă��܂��B��������L�����̑����ɔ�r���āA�s�i�Ȃ����j�̎d���Ă�ړB���ȂNJ������ꂽ�����p�������A���̔N��͂P�Q���I���i�P�P�O�O�N�㔼�j���ƍl�����Ă��܂��B

�������n�蓁�A�є��`�n�蓁�A�є��`�����є��`�����ȂǁA�����݂͂��������i�������Ȃ��́j�ƘΏ��i�͂����j�Őn�����ɂ��č�����Ԃ牺���Đg�ɕt���܂��B����͑�����g�ɕt����ۂ̌`�Ԃł����A�n�蓁�̂悤�ȒZ�����ł����̂悤�ɂ��Đg�ɕt���Ă��܂����B�������A��������ɂ͐n����ɂ��đтɍ����A�㐢�̓��̂悤�ɂ��Đg�ɕt���铁���o�����Ă��܂��B���̗Ⴊ�������̓������t�i�ӂ����́@����Ђ�/1128�N�v�j�̊��㓁�Ɠ`��铁�ł��B���t�����B�������i�������イ�ӂ���炵�j�̑c�ƂȂ����l���ł��B

���̓������������ۓ��ƂȂ�A�n���͈�ڌܐ��㕪�i�S�W�Z���`�j�A����͌ܕ��i1.5�Z���`�j�ŁA�\������i�Ёj�ƓY������A�s�i�Ȃ����j��9.5�Z���`�Ɠ��g�ɔ�ׂĔ��ɒZ���A�k���i�₷��߁j�͖����Ȗځi���߁j���c���A�ړB���������ɂP�Ă���܂��B

���̓��������������㏼�Y�i�ӂ�����@�܂�/�̐l�E�l�ԍ���j���ɂ��ƁA�n���͐����ɐ��ݒʂ關�q�n���i�Ȃ����͂��j�Ɉ������i���₷���͂��j�̏�������A�n���t���A�f��i����j�����A�����̂���n���ƂȂ�A�ア�n�i������Ă��܂��B�n���͔��R�Ƃ��܂����n�ł������悤�ŁA�n��ɂ��̈ꕪ���c���A�n���͍Ⴆ���i�������j���o���i�ɂ����ł��j�ɂȂ��Ă��܂��B���㎁�͂���͂��Ȃ�̏�H�̎�ɂȂ���̂ł��낤�Əq�ׁA���{���p�����ۑ�������ł���A���{�������Ƃł���́E�{�ԏ����i�ق�܁@�����/���E�O�R/����j���́A���̓��͉��B�b��̎�ɂȂ���̂ŁA�����b��i�����������j�̗D�i�ł���Əq�ׂĂ��܂��B

| �������t�̊��㓁�i���������j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��� |

�]�ˎ���̊��i�N�ԁi1624�N-1645�N�j�ɁA�ɒB�˂ɂ���Đ��t�̈�̒������s���܂����B���̋L�^�ɂ��ƁA���t�̊��i�Ђ��j�ɂ͗Y������A����{���R�̈�Ȃǂ��[�߂��Ă����ƋL����Ă��܂��B�������A���\���N�i�P�U�U�X�N�j�ɍs��ꂽ�����Ɋւ����L�q������w��������x�ɂ́A�u�E�O��̊��Ƃ��ɕz���|�A���n�ɂʂ肽��A�O�㉽����������A�т̒����і�A��͎O��e�ʂȂ�]�X�v�Ƃ���܂��B���i�N�Ԃ̒������ɋL�^����Ă�������{���R�̈�͌��\�̒����ł��������悤�ł����A�Y�����L�^����Ă��܂���B�����Ă��̌�ɂ͋т̒����т����Ȃ��Ȃ����ƌ����܂��B

����Ɋւ��ẮA�P�V�R�U�N���̉����h�q�i�����イ�@���炢�j���̐��M�E�w�엯�ʎu�i�Ȃ�ׂ��j�x�ɋL�q������A����ɂ��Ɗ������N�i�P�U�U�P�N�j�܌��ɍr�ؖ^�i�Ȃɂ����j�Ȃ�҂��A���t������o�����Ƃ�������Ƒ���������݂��Ə�����Ă��܂��B�ǂ���������Ŏ��o�����̂��͕�����܂��A��ɖ߂���Ċ��㓁�ƂȂ����̂����̓��ł��B

| ����[���G�� |

|

�w����[���G���i���Ȃ����Ƃj�x�ɂ́A���ɘe���̂悤�ȓ��������đf���ő���Y�}�i�낤�Ƃ��j��A�������l�i����j�A�����g�i���т���/�s�̌x�@���j�̐����Ȃǂ��`����Ă��܂��B�����̓��͖��炩�ɔ��肪����A�g���̍L�����̂�����A���̐n���͂��悻�T�O�Z���`�قǂ̂��̂ł��B�܂��ɂ��̐��t�̊���̓��ɗގ��������̂ł��B

�����������͑m����R���E�x�@����Ɏd����Y�}�A��ʏ����Ȃǂ��g�p���A���̝n�������i�ӂ�������j�ɋ�����g���A���͒����ɓ������͂߂ĕ⋭���A��ɂ͍��������������f�Ŏ�������̂��̂ŁA�\�͕t���Ă���̂�t���Ă��Ȃ����̂��������悤�ł��B�w����[���G���x�͕��������̎������ނƂ������̂ł����A�`���ꂽ�͕̂�������ł���A�����Ȃǂ͕`���ꂽ����̂��̂ŁA��������ɂ͂��̂悤�Șe���T�C�Y�̓������s���Ă������Ƃ�������܂��B

���j�@�w����[���G���x�́A�W�U�U�N�ɋN�������{���̉��V��Ў����̓^����`�����G���ŁA��[���i�����Ȃ���j�ł��������P�j�i�Ƃ��́@�悵���j�̉A�d�ɂ��N�����������ŁA���̉A�d��������Ď��r����܂ł�`���Ă���A��҂͋{���G�t�̏�Ռ����i�Ƃ���@�݂Ȃ��j�Ƃ���Ă���A�P�Q���I�㔼�i�P�P�O�O�N��㔼�j�̍�ƍl�����Ă��܂��B�����̍�i�ŗL���Ȃ��̂Ɂw�N���s���G���x������܂��B

���j�@�����������ɗ��s�������̘e���T�C�Y�̓��́A���݂̓������ނŌ����Θe���ƂȂ�܂����A�����ʼn���������́A���@���Z���Ă������܂œ��ł��B�e���Ƃ͒��Z��U�̓���тт�悤�ɂȂ�����������ȍ~�̂��̂��w���A�e���Ȃǖ����������̎���̂��̂́A�Z���Ă����ł���̂ł��i���{���̋敪�Q�Ɓj�B

�w�������G�}�i�����Ƃ������Ȃ����j�x�̊����ɁA�u�鑃�v�Ə̂���u�O���v�Ɩ��̂��镽����̓����f�ڂ���Ă��܂��B���ÉƂɓ`����ꂽ�u�鑃�O���v�ł��B�n���͏������グ�i���肠���j���Ĉ�ڎl���i42.2�Z���`�j�ƂȂ�A�Đn�i������/�ĂяĂ�������s�����Ɓj�̂��߁A���X���n���͕�����܂��A�w�������G�}�x�ɂ͕��̍L�����n�����q�i�ڂ����j�͓˂��������ŐԂ�A�ł��̂�������Ƃ���Ă��܂��B

�鑃�O���������O�����@���i�݂��Â��ނ˂����j�̍�҂Ƃ��Ēm����A�O���@�߂̍�Ƃ���A���t���㓁�Ǝp�③�肪���Ă��܂����A�鑃�O���̕������x�ꂽ�N��̂��̂ƍl�����Ă��܂��B�]���Č����Ō������A�����������Z�������ڈi���݂��j���邢�͘؎��i�ӂ��イ�j�B���g���n�߁A�����Ƃ̌𗬂ɂ���ēs�ւ��`���A�g�y�ɓ����˂Ȃ�Ȃ��Y�}�Ȃǂ̕���Ƃ��ĕ��y�����ƍl�����܂��B

���j�@�w�������G�}�x�́A���y���R���ォ��]�ˎ��㏉���̌����t�ł���A���{���Ӓ�Ƃł�����{��������i�ق݁@�����Ƃ��j���A�G�g�̖��ɂ���č쐬���������}�ӂł��B

���k�n���ł́A�Â������ڈi���݂��j�̂������b��Ƃ��������i�������j�A���R�i��������j�A�ʑ��i���܂���j�A����i�ق�����j�ƌĂ��b��W�c���ɉh�𑱂��Ă����悤�ł��B�����ČÌ����ɂ��A��������̏������i��O��j��M���ɗY���A�����A�L���ȂǑ����̓��������L�ڂ��Ă��܂��B�����b��͊�茧�̈�֎s�����_�Ƃ����b��W�c�ŁA���B�b��̒��S�𐬂����b��ł��B

�o�H�����R�̎R�[�ɏZ���Ă������R�b��́A���̒n���̉ڈi���݂��j��C���m�̋��߂ɉ����Ēb�������b��W�c�ŁA��������ȍ~�ɂ��Ȃ�ɉh���A����ɐ퍑����ɂ͑����̍�i���c���Ă��܂��B���R�b��͂��Ƃ��Ƃ͕�����h�̓��H�ŁA�]�ˎ���́w�Ó����s��S�i���Ƃ��߂��Â�����������j�x�Ȃǂɂ��ƁA���R����͕����b��̋S���ۂ̎q�Ō�ɏo�H���ɈڏZ���A����i�P�P�W�S�N-�P�P�W�T�N�j���猚�v�i�P�P�X�O�N-�P�P�X�W�N�j���̐l�Ƃ���A��X�������Ƃ���܂��B

���R�b��͗�R�̒���Œb�������Ɠ`�����Ă��܂����A�N���ϐႪ���鏊�Ȃ̂ŁA�b�������͎̂R�`�s�ɋ߂����͍]��A�J�n�̕ӂ�ł������ƍl�����Ă��܂��B�܂��A���R�̍앗�̓��F�͒n�����������i���₷���͂��j�ƂȂ邱�ƂŁA�������͌��R���i��������͂��j�Ƃ��Ă�܂��B

�ʑ��b��͋{�錧�ʑ��S�����_�Ƃ����b��W�c�ł��B�ʑ��b������Ƃ��Ƃ͈�֎s�����_�Ƃ��Ă����ڈi���݂��j�b��i�����b��j�ł������A���̈ꕔ���؎��i�ӂ��イ�j�ƂȂ��ē�̋{�錧�ʑ��S�ɈڏZ������ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B

����牜�B�̒b��݂͂Ȍ��͒��N����������n���l�ŁA���̒b���Z�p�͕�������܂ł͔��ɗD�G�ł������Ƃ���Ă��܂��B�����̂ɒ��N��������D�G�ȋZ�p���������l�B�����ړ��{�C��n���ē��k�n���ɂ���ė����̂ł��傤�B

���̉��B�b��̐��S�Z�p�͐����{�Ƃ͈قȂ������̂ł������Ƒz������A���̍ޗ��͊�茧�ŖL�x�Ɏ�ꂽ�ݓS�i�����Ă�/�ׂ��Ăj�ƌĂ��S�z�ł������Ƃ������A�ݓS�͉͌��ō̎�o�������̂悤�Ȍ`�����S�|�ŁA���̂U�O�����_���S�ƌ�����قǂ̍����x�̓S�z�ŁA�쓁�̖W���ƂȂ�s�����̊ܗL�����Ⴂ�Ƃ����Ă��܂��B

�������A�����₻�̉e�����ɂ��鏔���Ɠ��k�n���ł́A�����̐������͂ɂ����đ傫�ȈႢ�������܂��B����͒����Ȃǂ̒b��̍쓁�ɂ͌����Ȃ��`�^���������⓺�A�R�o���g�A�j�b�P���Ȃǂ̕s�������܂܂�Ă���Ƃ������ʂ��o�Ă��܂��B�܂����S�Ɏg�p���ꂽ���i�ӂ���/�F�ւ̑������u�j���A���̒n��Ŏg�p���ꂽ����i�ӂ݂ӂ���/�����ݎ�����j�Ȃǂ͎g�p�����A��^���������q�i�ӂ������ӂ����j���g�p���Ă����ƍl�����Ă��܂��B�������q�͊e�n�Ŏg�p����Ă��܂������A��̔��W�ɂ��b��̍ۂɓ��b�肪�g�p����悤�ɂȂ������̂ł����A���B�ł͂��̐������q�����S�Ɏg��ꑱ�����悤�ł��B

���B�b��Ɋւ��邱�Ƃ͑����̌Ì����ɋL����Ă��܂��B��������ŌÂ̓������ł���w�ϒq�@�{�i������ق�j�x�ɂ́A�u�_�ォ�瓖��܂ŏ��̎��v�Ƃ��āA���q���㖖���܂ł̗�㖼�l�S�Q�����L�ڂ���Ă���A���B�b��͂W�l���������Ă��܂��B���̓���͕����n���S�ہA�����A�X�[�A���[�A�����A�ʑ��n����u�i���j�A�����A���R�n�����R�ƂȂ��Ă��܂��B���������B�b��̍Ő����͕����������̉��B�������̎���ŁA���B���������ŖS����Ɗ��q���㏉���ɂ͕����b��͂��̂قƂ�ǂ��ŖS���A���̌�͕���𒆐S�ɕ�����A�o�H���ł͌��R���C���m�̂��߂ɍׁX�ƒb���𑱂��Ă���ɉ߂��܂���B

���j�@�w�ϒq�@�{�x�́A��������ŌÂ̓������ŏd�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�����Ɋ��q�����̌����ł���u���a�ܔN/�P�R�P�U�N�v�Ƃ����L�q������A�����ɂ͎�������̌����ł���u��i���N�\�����/���i�R�O�N�P�Q���Q�P��/�P�S�Q�R�N�v�̋L�q������A���q�����ɋL���ꂽ���{�̎�������̎ʖ{�ł��邱�Ƃ�������܂��B�_�ォ�瓖��i���q�����j�܂ł̓��H�̌n�}�A����̓��H�̍앗�Ȃǂ�������Ă��܂��B�u���s�v�ƋL����Ă��邱�Ƃ���w���s�i�߂��Â����j�x�ƌĂ�܂����A���{���w���a���s�i���傤��߂��Â����j�x�A��������ʖ{�͊ϒq�@���������Ă������Ƃ���w�ϒq�@�{���s�x�A�w�ϒq�@�{�x�ƌĂ�܂��B

���k�n�����n�蓁�����{���̔���̎n���ł͂Ȃ����ƌ����Ă��邱�ƁA�Ì�������b�W�Ȃǂɉ��B�b��̓��Ɋւ���L�q�����邱�ƁA�܂����B�̒b�肪�S���ֈڏZ�����A�������͂�����ꂽ���ƂȂǂ���A���B�b��̋Z�p���S���ɓ`�����A�Ó��܉ӓ`�̂����̑�a�A�R��A���O�A���B�̊e�`�@�͉��B�b�肪��b��z�����ȂǂƂ��������܂����A����͖{���Ȃ̂ł��傤���B���͑傢�ɋ^��������Ă��܂��̂ŁA�����̌��ƂȂ����L�q���l���Ă݂܂��傤�B

�w�ϒq�@�{�x�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȋL�q������܂��B

- �u�_���蓖��܂ł̏��̎��v�Ƃ��ĂS�Q�H�������A���̂����W���������n�b��ł���B

- �����Ƃ������B�b�肪���ە��i��イ���Â��j�̓���̂��߂ɎO��{������̂ŁA���ꂪ���̒��ɗ��z�����B

- �R�̖ځi���B����j�Ɏl�Y���v�Ƃ����O������̑����n�ɏĂ����H������A�O�Y���̋��ق̂���O�Y�S�̏��ԂɈڂ�A�u��I�v�Ƃ��������������Č������B���ꂪ�O�Y�Əd��̑����ɂȂ������A���̍앗�ɂ͍Ă��̑�a�����̕������B

- �u���Ђ��������v�Ƃ���A�����d��́u�E�v�͉��B�̏��̍�ł���Ƃ���B

�w�����K�L�x�̓V�����N�i�P�P�Q�S�N�j�\�����ɂ͎��̂悤�ȋL�q������܂��B

- ���q��������b�A�ؗ��n�㉺�A�g���߁A�ј؎��왙

�w��������i�P�R���I�n�ߍ��H�x�́u���������̎��v�̏��ɂ͈ȉ��̂悤�ȋL�q������܂��B

- �����a�A��C�E�@�C�����߂�ꂵ���A�x�X�ɂ����ǂ�Ґ�l�̎�����ɁA�݂ȕE�Ƃ��ɂ��ꂯ��A�E�Ƃ͖��t����B�����d��̑����͉��B�Z�l�����Ƃ����b��̍�Ȃ�

�w���̕���W�i�P�Q���I�n�ߍ��j�x�̊���\��ɂ͈ȉ��̂悤�ȋL�q������܂��B

- �䂪���̑т���品�́A���������`�������鍂���Ȓb��̑品��A��������

�w�`�o�L�i��k�����ォ�玺�����㏉�����j�x�Z���́u���M���Q�v�̏��ɂ͈ȉ��̂悤�ȋL�q������܂��B

- ���͂꓁��A���[���o�ւāA�悭�悭���Ɖ]�Ђ��肵������B�����ɏ��������̂����l�ɂ��Ȃ����̂��ȁB�������̂Ă���A�r�ɓY���ē����܂Ŏ���B�Ⴋ�҂ǂ��ɗǂ����A���������Ȃnj��͂���R�Ȃ��B

�w���{�����Ӂi�Y�R�t�@�{�ԌO�R �Z�{/�Έ䏹�� �Ғ��j�x�ɂ͉��L�̋L�q������܂��B

- �L��/�����B���[��B�����B

- �L��/�L���q�B�Ô��O���P�̕��B

���j�����ł͈�ւ𒆐S�Ƃ����b��W�c���b��A�������番���ꂽ���R�A�ʑ��A����̂��ĕ����n�b��A�������i�ނ̂��Ɂj�S�̂̓��H�����B�b��ƕ\�L���܂��B

�����n�b�肪�D�G�ł������Ƃ��������Ƃ��ẮA�w�ϒq�@�{�x�Ɂu�_���蓖��i���q����j�܂ł̏��̎��v�Ƃ��āA�S�Q���̓��H���f�ڂ���A���̂����W�l�������n�b��ł���Ƃ����_����������悤�ł��B���H�Ƃ��ċ������Ă��镑���n�b��͕�������̕����b����w���Ă���悤�ł����A�����̓��H�̍쓁�͌������܂���B�u�_�ォ�瓖��܂ł̏��̎��v�ƕ]���ꂽ�قǂ̖��H�̍쓁���Ȃ��������Ȃ��̂ł��傤���B���̖����̂悤�ɑ�X��Ɏp�����ׂ����̂Ȃ̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B

���H�Ƃ��ċ�����ꂽ�����n�b��̍쓁���������Ȃ����R�̃L�[���[�h�́A�u�_�ォ��v�Ƃ������t�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���܂��B�܂薼�H�Ƃ��ċ����������n�b��́A��̑O�̖��H�Ƃ��ċ������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂蓯�����H�ƌ����Ă��A���݂̖��H�ƈ�̑O�̖��H�Ƃł́A���̍앗�⋁�߂���i���Ȃǂɍ��ق�����͂��Ȃ̂ł��B�]���Ă����w�ϒq�@�{�x�����������H�Ƃ���镑���n�b�肪��̑O�̖��H�Ƃ��ċ������Ă���̂ł���A�����̕����n�b����@�����F���A���j�ȂǁA�������{���̖��H�B�Ɠ����ɍl����̂͊ԈႢ�ł���Ǝv���܂��B��������͂����ɂ��Ď������q�ׂ܂��B

���������Ì������L���ꂽ����ɂ́A�n�ʂ̂���l���L���铁���ނ��ȒP�Ɋς邱�Ƃ͂ł����A�܂��Ă��]�Ȃǂ͂ƂĂ��ł���悤�ȎЉ��ł͂���܂���ł����B�]���Č��݂̂悤�ɓ������r�����ȂǏo�����A�����̎���I�p������̌����Ȃǂ͐��ɒt�قȂ��̂ł����B�����Ċ��q����̑����Ɠ����p�̑�������������ɂ����݂��Ă����ƍl�����Ă���A���̂��߂Ɋ��q����̂��̂�������������̍�Ƃ��Č�F����Ă����̂ł��B

�������ꂽ�ݖ����{���́A���������̉i���i�X�W�V�N-�X�W�X�N�j�����n�܂�ł���Ƃ���Ă��܂����B����́A�ݖ����{���ōł��Ò��ȎR�鍑�̎O���@�߂��A�w�ϒq�@�{�x�̈��V�c�i�݈ʂX�W�U�N-�P�O�P�P�N�j�̌��̐l���Ƃ��Čf�ڂ���Ă��邩��ł��B�����ɂ́u�@�ߎO�����b��A�����A�����n�L�A�����܂����v�Ƃ���܂��B�������A�ʂ̍��ɂ͐M���i�����j�̂��߂ɏ��ς�������Ƃ��A�㒹�H�@�̌䌕��������Ƃ��L����Ă��܂��B

�M���͒��H��c�̉@�̋ߐb�Ƃ��ďd�p����A�ی��̗��ł͌��`���i�����̕��j����Ă����A�����͔ڋ��Ƃ���Ă�����P�̍���������Č㔒�͓V�c���ɏ����������炵���l���ŁA�����̗��i�P�P�U�O�N�j�Ŕj��Ď��Q���Ă��܂��B�܂��A�㒹�H�V�c�͌��v��N�i�P�P�X�W�N�j�ɑވʂ��Ă���A���v�O�N�i�P�Q�Q�P�N�j�ɓn��܂ʼn@�����s�����l�ł��B

���{���̌������i���݁A�Ì������@�߂������̉i�����Ƃ���L�q�͌�L�ł���ƍl�����Ă��܂��B�O���@�߂Ȃnj�������ݖ����{���̍�ҒB�͕��������̉i���i�X�W�V�N�j���܂ł͑k�炸�i�����̂ڂ炸�j�A��������̕����i�P�P�T�X�N�j���������k�鍠�̐l���ł���Ƃ����̂����݂̍l���ł��B�܂�w�ϒq�@�{�x�Ɍ�����@�߂Ɋւ���L�q����A���V�c�̌��Ƃ��Ă���͓̂��V�c�i�݈ʂP�P�T�W�N-�P�P�U�T�N�j�̌�L�ł���ƍl�����Ă���A�Ô��O�F����P�Ƃ��������H���@�߂Ɠ�����̓��H�ł��B�܂�Ì������`���Ă����ݖ����{���̓o��́A���悻170�N���Â��l�����Ă����̂ł��B

�܂��A�S������Ƃ��ėL�������q�؈��j�i�ǂ�������₷�ȁj�̍�҂ł��锌�ˍ����j�́A�Ì����ł͑哯�i�W�O�U�N-�W�P�O�N�j��������Ƃ��A���q�؈��j�͕��������̏�����j�̍�Ƃ���A���j�͓��{���ɖ�������ŌÂ̓��H�ł���Ƃ���Ă��܂������A���j���@�߁A�F����Ɠ��N��̓��H�ł���A���j�Ɏ����Ă�350�N���̎��㍷������̂ł��B

���{���̋U���͔��ɑ����������牡�s���Ă���A��r�������[���ł͂Ȃ����������A�����U�������X�ƌÌ����ɖ{���Ƃ��Čf�ڂ���Ă���̂ł��B�Ⴆ�A��������̓������Ɂw���̏��i�������Ⴍ���傤�j�x������܂����A�����ɂ́u�@�߁@�i�ϓ�N���v�Ɛ�ꂽ�����̉��`���f�ڂ���Ă��܂��B�i�ϓ�N�͂X�W�R�N�ł���A���̎���ɂ͍������̂悤�Ȑ����������͖����Ƃ����̂����݂̌����ł����A�Ì����ɏ@�߂͉i�����̓��H�ƋL����Ă������߁A�U���t�����̂悤�ȋU�������A���ꂪ�{���Ƃ��Čf�ڂ���Ă���̂ł��B����͂ق�̈��ł���A���̂悤�ȋU�������s���Ă����̂ł��B

���������������A�Ì����ɂ͓��Ɏ������F�����A���邢�͌̈ӂɊi�グ�����L�q�������A��̌Ì�������������{�Ƃ������߂����ƌ�肪�p���ꂽ�̂ł��B�]���āA�Ì����ɏ�����Ă��邩��S�Đ^�����ȂǂƂ����̂͑傫�ȊԈႢ�Ȃ̂ł��B�Ì����͈�̎����Ƃ͂Ȃ�܂����A��ł͂Ȃ��̂ł��B

��ɂ������܂������A�w�ϒq�@�{�x�������A�_�ォ�瓖��܂ł̏��̎��Ƃ��ċ����������n�b��̍�͕�������̓��H���w���Ă���悤�ł����A�����̓��H�̕�������̍쓁�͌������܂���B���̋^��ɑ��ẮA���{�������̗L�����H�̑��������͕����b��ł���̂ŁA�����b��̍�Ƃ��Ă͌��������A�Ⴆ�Δ��ˍ����j�A�Ô��O���P�A�L�㍑�s���A�O���@�߂ȂǂƂ��ē`�����Ă���̂��Ƃ����������܂��B�������A��������̕����n�b��ƁA�@�߂�Ƃ͂��̍앗�����Ȃ�قȂ��Ă����ƍl������̂ł��B

�w�ϒq�@�{�x�ł́A�����b��̒��ł����H�Ɠ`�����Ă�����[�̍앗�ɂ��āA�u���[�A�����A�~���A�s�y�ځA���̂����₵�v�ƋL���Ă��܂��B�����́u�����v�̕����́A�u���v�̊������p�\�R���ŕϊ��o���Ȃ������̂ł������܂������A�u���v�̊����͋��Ɂu���v�Ə����܂��B���́u�����v�̕����͓����̉��B�b��Ɋւ���L�q�̒��ɓx�X�o�ꂵ�܂����A�S���Ŕ������ꂽ�n�蓁���Ԃ��ɒ��������Έ䏹�����́A���̒����w�n�蓁�@���{���̎n���Ɋւ����l�@�x�̒��ŁA����͌Ì����Ō����u�����݂₫�v�ł���Ƃ��Ă��܂��B�u�����݂₫�v�Ƃ́A�Đn�y��h�炸�ɓ��g�S�̂ɒቷ���Ă��������s�����ƂŁA�n�蓁���瑱�����B�b��̏Ă�����@�ł��B����͓��{���Ō����n���������Ƃ������Ƃł��B

�]���āw�ϒq�@�{�x���������[�̍앗�́A�u�n���݂͂����ۓ��ŁA�s���k���͖����Ȗځi���߁j���c���A�M�i���̂��j�����₵���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���́u�M���₵�v�̈Ӗ����A�Έ䎁�́u�M�i���̂������j�����m�ɗ����Ȃ��������x�̂��̂��w���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��Ă��܂��B

�܂������̏��ɂ́A�u�����ŗ��ە���Ȗڎd���Ăɂ������̂�A���S���ɂȂ�O������̓�������v�Ƃ���܂��B����͈��[�Ɠ������u�����݂₫�v�ŁA���ە��i��イ���Â��j�̓��̌s�i�Ȃ����j��Ȗڂɂ������́A���Ȃ킿�s�̐n���Ɠ����̒����������i���čׂ������s�d���āi�Ȃ��������āj�ɂ�����������Ă���Ƃ������Ƃł��B����͐�ɉ���������ە����i��イ���Â��̂����ȁj�̂��Ƃł��B�܂��u�O������v�Ƃ́A�Έ䎁�͖є��`�̓������ł���Ƃ��Ă��܂��B����͖є��`���i���ʂ������̂����ȁj��є��`�����i���ʂ������̂����j�Ɍ����铧�������A�݂ȏc�O���̒����ɑł�������Ă��邩��ł��B�]���āu���S���ɂȂ�O������̓��v�Ƃ��є��`���̂��Ƃł��B

���݁A���H�ׂ�ۂɍł��悭�Q�Ƃ����̂͌́E����`�Y�E���Y�����́w���{���H���T�x�ł͂Ȃ��ł��傤���B����͐�O�ɔ������ꂽ���Ђł����A�ł��M������铁�H���T�ŁA�Ì������Q�l�ɓƎ��ɐ������܂Ƃ߂����̂ł��B

�����͈��[�̎q�Ƃ���A���ە��̓��i��イ���Â��̂����ȁj���O��{����ɔ[�߁A����炪�L�����ɗ��z�����Ɓw�ϒq�@�{�x�ɋL����Ă��܂��B�w���{���H���T�x�ɂ��ƁA���[�A�����Ƃ������H�͓��������l����܂����A�����͕��������̉��a�i�X�U�P�N�j���ł��Â��A�u���[�̎q�A�i���Ƃ��v�Ƃ���A���O��{��鉤�ɔ[�߂��Ƃ���܂��B���������̕��Ƃ������[�͂��̌����ȑO�ɂ͌������炸�A�����������̍N���i�P�O�T�W�N�j����ԌÂ��A�u�����b��̑c�Ƃ����v�Ƃ���܂��B

���̈��[�������b��̑c�ł���Ȃ�A�q�ł�������͂���ȍ~�ɏo�Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����Ȃ�ƁA�w���{���H���T�x�ɂ��ƕ�������̑厡�i�P�P�Q�U�N�j�Ɍ��������܂����A����ł͍N���̈��[�ƂV�O�N�߂��̍����ł��Ă��܂��܂��B�����������厡���Ɉ��[�̖�������A�u�����b��̐����͂��̂���̂悤�ł���v�Ƃ���܂��B�]���ČÌ������������[������͂��̍��̓��H�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

��ɉ�����܂����ʂ�A���ە����͕��������Ŗ����ɋN�������O��N����Ŕj��A�P�O�U�Q�N�Ɏa�ꂽ���{��C�i���ׂ́@�����Ƃ��j�̓��Ƃ������̂��������Ă��܂��̂ŁA��͂�w�ϒq�@�{�x�������O��{�̗��ە�����[�߂������₻�̕��ł�����[�͕�������̓��H�ƍl�����܂��B�������A�O�q�̒ʂ蕽������ɂ�������̑œ������w�̕��m��m���A��ʏ����ɂ��L�����y���A�����́w����[���G���x�ɂ��`����Ă��܂��B�����ēs�̎O���@�߂Ȃǂ�����������������̑œ�������Ă��邱�Ƃ���A�������[�߂��ƌ������O��{�͕�����̑œ��ł������̂�������܂���B

���̂悤�Ɂw�ϒq�@�{�x�ɂ��Ε����b��͕�������Ɏ����Ă��u�����݂₫�v�ł���A�e���T�C�Y�̒Z�������������Ă������Ƃ�������A����͌�������쓁�Ƃ���v���܂��B�܂��A�w�ϒq�@�{�x�������A���O��{��[�߂������₻�̕��E���[�́A�@�߂�F���A�s���A���j�ȂǏ������{���̓��H�B�Ƃقړ��N��̓��H�ł��邱�Ƃ�������A�w�ϒq�@�{�x�Ȃǂ̌Ì����͂��̕�������̌�����@�߂�������̉i�����̓��H���ƌ�F���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�����Ȃ�ƁA�@�߂炪�������ꂽ���{�����쓁���Ă������A�����n�̓��H�͖��H�Ƃ���铁�H�ł������n�������������݂₫���s���Ă������ƂɂȂ�܂��B�]���ē�����������i�Ì����͕��������ƌ�F���Ă���j�̓��H�ł��A�����n�̓��H�B�Ə@�߂�Ƃ͂��̍앗���S���قȂ��Ă������Ƃ�������܂��B

�앗�Ƃ͋�̓I�ɂ͐n���ł������Ǝv���܂��B�@�߂珉�����{���̓��H�̍쓁�ɂ͐n���ƌĂԂׂ����̂�����܂����A�����n�̓��H�͐n�������������݂₫�ł��B���{���͕���ł�����A���̎傽��p�r�̎a�ꖡ�ɏd�_���u���ꂽ�͂��ł����A�₪�ē����̐l�B�͕���ł�����{���̒��ɂ��@�\���������̂��Ǝv���܂��B���ꂪ�n���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�n���͑����̂��߂ɐ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��A����Ƃ��Đ��삷���ŋ��R���܂ꂽ�@�\���ŁA������̐l�B�͌������Ȃ������̂ł��B

�ł͂Ȃ��n�������������n���H�����H�ƕ]���ꂽ�̂ł��傤���B����͂����܂ŕ���Ƃ��ėD�G�ł���������ł͂Ȃ��ł��傤���B�n�蓁�i���тĂ̂����ȁj�A�������甭�W�����є��`�n�蓁�i���ʂ������̂��тĂ����ȁj�A�є��`���i���ʂ������̂����ȁj�A���ە����i��イ���Â��̂����ȁj�ƁA���B�̓��H�͏_�炩���S�ɈٓS�������ď��ɒb���A������̓��g�ɔ�����������A�d�x���Ⴂ���g�̍d�x�𑝂����߂ɓ��g�S�̂Ɏキ�Ă�������A�����邤���݂₫���قǂ����Ă��܂��B�����������`��̓��ł��������߁A�a�ꖡ�ɂ͗D��Ă����Ǝv���܂��B�Ì����ɂ��u�E�v�A�u�Z�v�Ȃǂ��̎a�ꖡ�ٖ̈����������L����Ă��܂��B���̎a�ꖡ�̗ǂ����畐�m�B�ɂ��Ă͂₳�ꂽ���Ƃ͑z���ł��܂��B

�������A�n���Ƃ��������I�v�f������ł�����{���ɂ����߂���悤�ɂȂ�ƁA�a�ꖡ�͗D��Ă��Ă��e���T�C�Y�̒Z�����A�n�������������݂₫�͎���x��ƂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ŕ����b��͕��������ɒ���������a�`��������A���̍앗��ω������Ă������̂ł��B

�w�ϒq�@�{�x�͕����b��̑S�̓I�ȓ����Ƃ��āA�n���������Ȃ��u�����݂₫�v�ŁA�s�͔����Z������Ă���A�k���͖����ȖڂɂȂ�A�s�K�ׂ͍߂��Ă��̐�͂Ԃ�����ƂȂ�Ƃ��L���Ă��܂��B�����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂͘n�蓁�Ƃ�������ω������є��`�n�蓁��є��`���̍앗�ł��B�����������b��̎�ɂȂ���̂ŁA���k�^�̘n�蓁���n���͔ڂ��ǂ��l���q�n���ŁA�Ă��̎ア�u�����݂₫�v�����o���i�ɂ����ł��j�ɏ����i���ɂ��j���t���Ƃ������̂ł��B

���ꂪ��ʓI�ȕ����b��̍앗�Ƃ����A���ꂱ����������ɒn���f��������A�����o���Őn��������݂����ł���Ƃ������앗�֓]����̂́A���������ɒ����ƌ𗬂����悤�ɂȂ�����a�`���w��ł���̂��Ƃł��B�܂�Ă�����̉��x���Ⴂ���{�ʂ̍쓁����A�Ă����ꎞ�̉��x���������{�ʂɓ]���Ă���A����͂����P�ɏĂ����ꎞ�̉��x���Ⴄ�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���̒b�����Ȃǂ����{�������Ă���̂ł��B�����b��́A���������ȍ~�ɑ�a�`���̍앗�ɓ]���A����ȑO�Ƃ͂��̍앗��ς��Ă���̂ł��B

�����n�̓��H�͊��q����̕���i�ق�����j�������čݖ��̂��̂͏��Ȃ��A�܂�����������̂ŕ�������̍�Ɗӂ�������̂́A���������̕�i�ӂ������j�̑����݂̂ŁA��̑����͌�������ݖ��̕������ōŌÂ̂��̂ł��B���q����̍ݖ���Ƃ��Ă͐����i�Ƃ��₷�j�̏d�v���p�i�w��̑����A�����i�������j�A���[�d���i�����Ȃ��j�A�����i���ɂЂ�j�A�F���i�Ƃ��₷�j�Ȃǂ�����܂��B

�����̊��q���̍�Ǝv���鑾���́A�M����i���̂��Â���j�Ŕڗ�����������A�n���f��i���͂�j���n�i�i�������j������Ă��܂��B�n���͏�����ɒ��q������A������������A���[�����������Ă��܂��B���q�i�ڂ����j�͏Ă��l�߂�����ɂ킸���ɕԂ��Ă���A�s�i�Ȃ����j���k�ځi�₷��߁j�͂��i�����j�ŁA���̎���ɑ��̒n��ɂ͖����Â��Z�@�ƂȂ��Ă��܂��B���̑����͏d�v���p�i�Ɏw�肳��Ă��܂��B�������������q����̍앗���A�����b��̍앗�Ǝv��ꂪ���ł����A���ɐ������܂����悤�ɂ����������앗�͕��������ȍ~�̍앗�ŁA����܂łƂ͂��̍앗���قɂ��Ă���̂ł��B�����Ă��������������b��̍쓁���ł��D�G�ȍ앗���×�����̕����b��̍앗�ƌ�F���A�w�ϒq�@�{�x�Ɍ�����u�_����E�E�v�̋L�q�Ƒ��܂��āA�����b��`�������ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����b�肪��a�`�������ꂽ�ƍl������L�q����͂�w�ϒq�@�{�x�ɂ���܂��B����͐�ɋ������u�R�̖ڂɎl�Y���v�Ƃ����O������̑����n�ɏĂ����H������A�O�Y���̋��ق̂���O�Y�S�̏��ԂɈڂ�A��I�Ƃ��������������Č������B���ꂪ�O�Y�Əd��̑����ɂȂ������A���̍앗�ɂ͍Ă��̑�a�����̕������v�Ƃ����L�q�ł��B

�O�Y���i�݂��炾�������j�Ƃ͎O�Y�`���i�݂���@�悵����/�P�P�W�O�N�v�j�̂��ƂŁA�`���͑��͍��i�����݂̂���/�_�ސ쌧�j�����i�����ł����i�����j�߁A���͍��̎O�Y������тɐ��͂��������l���ŁA���i�����j�͕��i������j�ŁA�����镽���ł��B�֓��ɐ��͂��������������Ⓦ�����i��ǂ��ւ����j�ƌĂт܂����A�`���͂��̍Ⓦ�����̈ꑰ�ł��B

���������A������̎q���ł��镽����i������́@�����ˁj���֓��ŋN��������K�͂Ȕ����������M�����߂Ĉȗ��A�Ⓦ�����͌����ɏ]���悤�ɂȂ�A�`�������`���i�݂Ȃ��Ƃ́@�悵�Ƃ�/�����A�`�o�̕��j���֓��i�o����ۂɗ͂�݂��܂����B���̋`���̋��_�ł���O�Y�����ɁA���B�����b��̎l�Y���v���ڏZ���A�u��I�v�Ƃ�������������Č������Ƃ����̂ł��B�u�O������̑����v�Ƃ��є��`�����̂��ƂŁA����ɂ���Ă��є��`�������؎��i�ӂ��イ�j���֓����m�̂��߂ɍ�������̂ƕ�����܂��B

�����Ă��̌����������Ɂu��a�����̕������v�Ƃ���܂��B����������Ƃ��Ă���̂��A��a�`�̎n���͕����b��ł���Ƃ������������܂��B�������A���B�b��̍앗�́A��������Ɏ���܂Ŋ�{�I�����o���ɏ������t���Ƃ������̂ŁA�Ă������Ɏア���̂ł��B������ڈi���݂��j��������n�蓁�̒n�n�̓���������Ε�����܂��B�������n���͔ڂ��ǂ��l���n���̗��q�n���₨���܂��ȔڂƂȂ�A�Đn�y��p���Ȃ����ߐn���������u�����݂₫�v�ƂȂ�܂��B����A��a�`�����{�ʁi�ɂ��قj�ł���A�n���͖��ڂŊ��ɓޗǎ���ɂ͎O�ڋ߂����g�ɒ��n���Ă��Z�p�������Ă���A��a�`�͂قړޗǎ���ɂ͂��̊�{���o���オ���Ă���A�����̒b�@�͑S���ʕ��ł��B

�w�ϒq�@�{�x�Ɍ�����u���̍앗�ɂ͍Ă��̑�a�����̕������v�Ƃ��������́A�����b�肪��a�`�̎n���ł���Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��A������������̖��Ɏ����Ē����̒b��ƌ𗬂������A�悤�₭�u�����݂₫�v�̘e���T�C�Y�̓��ł͂Ȃ��A�Đn�y���g���Ē��n���Ă���a���̑��������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł��B���̍쓁�̗Ⴊ�����̑����̍��ŋ��������Q���̑�R�_�_�Ёi������܂Â݂���j�����̖��������ł��B�Ì����Ɂu�����͍��{��a���v�ȂǂƏ�����Ă���̂́A���������ȍ~�ɕ����b�肪��a���̍앗�ɓ]���Ă���́A��R�_�_�Б��̖��������̂悤�ȍ앗�������Ă���̂ł��B�܂�͕����b�肪��a�`�̎n���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����b�肪�t�ɑ�a�`���w�̂ł��B

���j�u�l�Y���v�v�̓ǂݕ��ɂ��Ăł����A�ǂ̏����Ȃǂɂ��ӂ肪�Ȃ��Ȃ��A�ʏ킱�̂悤�ɏ����u���낤���䂤�v�Ɠǂގ��ɂȂ�܂��B�u���v�v�́u��v�v����]�������t�ŁA�u��v�v�����ߐ����ɂ������������E��������\���ꍇ�ƁA�܈ʈȏ���ʊK�����l���w���ꍇ������A���E��\���ꍇ�͒��{��v�i���イ�����̂����ԁj�Ȃǂ̂悤�Ɂu�����ԁv�ƁA�ʊK��\���ꍇ�́u�����Ӂv�Ɠǂ݂܂��B�܈ʂ̎҂��_�E��|�\���Ƃ�S���������Ƃ���A��ɂ͐_�E��|�\���Ƃ̎t���Ȃǂ��v����]���āu���䂤�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A�u���v�v�̕��������Ă܂����i�ڂ�������v�Ƒ��v�������������j�B�]���āu�l�Y���v�v�͓��R���E��\�����̂ł͂Ȃ��A�ʊK��\�����̂ł��Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B�Ȃ��Ȃ�u�l�Y�v�͒ʏ̖̂��O�ł����āA���̂悤�Ȓʏ̂ɈʊK��\���Ӗ��̌��t��t����Ƃ������Ƃ��l���ɂ�������ł��B�����Łu�l�Y���v�v�͂�͂�u���낤���䂤�v�Ɠǂ݁A���H�̓��Ƃ������Ӗ��̌h�̂Ƃ��Ắu���v�v�ł���Ǝv���܂����A�m���Ȃ��̂łӂ肪�Ȃ͂ӂ�܂���ł����B

�w�ϒq�@�{�x�ɂ͕����b��̎l�Y���v�����͂ֈڏZ���Ēb�������Ƃ����L�q������A�܂��u�R���l�Y���v���̍��j�v�Ƃ����L�q������A���̂悤�Ȃ��Ƃ��炩�A���̎l�Y���v�����B�`�̑c�ł���Ƃ����������悤�ł��B���B�`�͊��q���{�ܑ㎷���k���������A�R�鍑�������c�����j���A���O�������O�Y���@�����������Ƃ���n�܂�A���j�̎q�Ƃ�����V���܍����i����Ƃ������ɂ݂j����蕐�m�̋C���ɍ������쓁���������A���̒�q�ł����s���i�䂫�݂j���t�̍앗����苭�������쓁�@���������A���̎q�Ƃ�������@�ɂ���đ��B�`�����������̂ł����A���̌��ƂȂ������c�����j���A�w�ϒq�@�{�x�Ɍ�����R���l�Y���v���̍��j�Ɍ��ѕt���A���B�`�̑c�͕����b��ł���l�Y���v�ł���Ƃ��Ă���悤�ȋC�����܂��B

���}���M�v���́w���{���̗��j�Ɗӏ܁x�ɂ��ƁA�u���j�v�Ɩ�������ǂ̌n���̒b�肩�͕s���̑������d�v�������Ƃ��đ��݂��A���̍��j���Ђ���Ƃ���Ƃ��̎R���l�Y���v���̍��j�ł���̂�������Ȃ��Ƃ���܂��B���������̍앗�͈��c�����j�Ƃ͑S���̕ʐl�ł���Ƃ��q�ׂĂ��܂��B

�R�`���̌��R�̘[�ɋ߂���c��Ղ��甭�����ꂽ�A�n�蓁�q�i���тĂ̂Ƃ���/�n�蓁�̒n�n�̓����Q�Ɓj�́A���q������z�����d�i�̂肵���j�����ӂƂ���A���甧�i�܂���͂��j��f�i�Ƃ�����n���ƂȂ��Ă��܂��B���d�����@�\�N�i�܂��ނ˂�����Ăj�ɐ������銙�q�����̖��̂ł��B�����Ă��̘n�蓁�q�͈������i���₷���͂��j�������Ă��܂��B����͌��R���Ƃ��Ă�錎�R�b��̓����I�Ȓb�@�ł��B���̂悤�ȁA������B�`��f�i�Ƃ�����n�������n�蓁�q�����R�̘[�߂����甭�����ꂽ���Ƃ��A�����n�b�肪���B�`�̎n���ł���Ƃ�����̍����ƂȂ��Ă���̂�������܂���B

�������A�Q�n���̊ތې_�Ђɓ`����U�^�i�����E�֓��^�j�̘n�蓁�ɂ��Q������̑唧������A�n�i�i�������j����������f��i�ɂ�����j�����A�������i�ɂ��j�������앗�ŁA�җ�����������ꂽ���ł��i�n�蓁�̒n�n�̓����Q�Ɓj�B

�R�`���̖�c��Ղ��甭�����ꂽ�n�蓁�q�́A�����܂ł����o���i�ɂ����ł��j�ł����āA���̌Q�n���̊ތې_�Ђ̘n�蓁�����r���{�ʁi����ɂ��قj�̑��B�`�̌����ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ĐM�Z�����썑�͒����̑�a���Ƃ����ڂȊW�������ł����B

�w�ϒq�@�{�x�ɂ́A�u��a�ɓ����Ƃ��Ӓb�肠��A�T�ю��̖@�c������Q�肠�肯��Ɍ䌕���܂�ĕ��q�тɂȂ��ꂯ��A�����͒m�炸�A�A���q�̐V���܂����̒b��Ȃ�v�Ƃ���܂��B�T�ю��̖@�c�͋T�R��c�̂��ƂŁA�V�c�͕��i�\��N�i�P�Q�V�S�N�j�ɏ��ʂ�����c�ƂȂ��Ă��܂��B�����ď�c�͓ޗǂ̓������i�����܂ł�j�ɎQ�w���A���̎����V�����̑��������b��̒��ɂ����Ƃ����̂ł��B������h�i�����܂����ρj�́A��a�`��b�����a�ܔh�̂P�ł��B�����ĐV���܂͐�ɏq�ׂ��ʂ芙�q�։��������R�鍑�̈��c�����j�̎q�ƌ����A���B�`�̑c�Ƃ����l���ł��B���̑����ޗǂ̓�����h�̓��b��ł������ƌ����̂ł��B�����ď��}���M�v���́A�w���{���̗��j�Ɗӏ܁x�̒��ŁA�u���B�s���Ƒ�a�����̍앗���߂����Ƃ͂悭�w�E�����Ƃ���ł��邪�A�P�ɍ앗�̋ߎ��Ƃ��������łȂ��A���ۂɖ��ڂȌ𗬂��������ƍl������B�v�Əq�ׂĂ��܂��B

���j�u�����v�̓ǂݕ��ɂ��Ăł����A�������ɂ́u�����܂ł�v�Ɓu�����܁v�Ƃӂ肪�Ȃ�t���A���H�̗��h�ł��铖����h�ɂ́u�����܁v�Ƃӂ肪�Ȃ�t���܂����B�Ȃ�������ǂ݂ɂȂ�̂��Ƃ������ł����A�ʏ퓁�H�̗��h��\�������́u�����܁v�Ɠǂ݂܂��B�������A���݂����铖�����́u�����܂ł�v�Ɠǂނ悤�ł��̂ł����Ă��ꂼ��̂ӂ肪�Ȃ�t���܂����B

�s���͐V���܂̒�q�ŁA�t�ł���V���܂̒b�@��������i�ɂ��j�̋����b�@�ւƋ������A������q�Ƃ���鐳�@�ɓ`���đ��B�`�����������̂ł��B�s���́A���q�����̌㒹�H��c����Ԓb���ɑI�ꂽ�����E�L��s���̒��n�ł��B�s���̕��͑�a���ő�a�`���w�сA�q�ł���s���ɓ`���܂����B�]���čs�����n�̍s������a�`�n�̓��H�Ȃ̂ł��B�����ē�������a���Ɛ[���Ȃ��肪����A���q�̐V���܂̒�q�ƂȂ�A�V���܂����E���c�����j����w�R��`�ɑ�a�`���������Ă�蕦�i�ɂ��j�̋����b�@���������A���̎q�E���@�ւƓ`�����̂ł��B�������Ċ����������B�`�́A�Q�n���̊ތې_�ЂɎc��n�蓁�̂悤�Ȃ����܂��ɒb�����n�S�ɋ����Ă�������s���Ƃ������쓁�@���A���Ɋ֓��n���̒b��ɉ��n�Ƃ��Ă��������炱�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���͑��B�`�̊����ɂ͑�a�`���傫���ւ���Ă���Ǝv���܂��B

�w�ϒq�@�{�x�ȂnjÌ����̂���ׂ������L�ۂ݂ɂ��A��������{���Ɋւ����̂������b���c�Ƃ���Ƃ����������`���ɂ͂������ɋ^�₪����܂��B

���H�Ƃ��Ė������Ô��O���P�i�܂��ˁj�͕����b��̗L���̎q�A�܂��͓��l�ł���ƌ�����������܂��B�L���͈��[�̒�ł���Ƃ������A�w���{���H���T�x�ɂ��ƁA��������̕ۉ��i�P�P�R�T�N�j���ɗL��������A���̗L�������P�̕��Ƃ����L���ł���Ǝv���܂��B�������A���͂��̍앗�ɂ����ĉ����ߑR�Ƃ��Ȃ��̂ł��B���P�̕��Ƃ����L���́A���[�̒�ŁA�w�ϒq�@�{�x�̌������[�̍앗���O�q�̒ʂ�ł��B�܂����̑��̕����b��̍앗�����l�ł��B���P�͗F���ƂƂ��ɌÔ��O�̑o���Ə̂���閼�H�ŁA�ނ���F�������D��Ă���Ƃ������铁�H�ł��B��������̕����b��̍앗�ƁA�Ô��O�̐��P�̍앗���ǂ����Ă����ѕt���Ȃ��̂ł��B

�w�Ó����s��S�i���Ƃ��߂��Â�����������j�x���͂��߁A�Ì����ɂ́u����̐��P������v�ƋL���Ă��܂��B����̐��P�Ƃ́A�u���P�v�Ɠ��ɐ铁�H���V�l����Ƃ������ƂŁA�Ô��O�Ɍܐl�A�������̐]�Ɉ�l�A�}�����Ɉ�l�̌v���l�ł���ƌ����܂��B

�Ô��O�̓��H���k���͐i����j�ƂȂ�A�����Ε\�i�͂������āj�ɐ�܂����A�Ð]�̓��H���k�ڂ͑�؈Ⴂ�i���������������j�Ŗ��͘Η��ɐ�܂��B�]���ČÔ��O�b��ƌÐ]�b��͂����̈Ⴂ�ɂ���ċ�ʂł���̂ł����A�Ð]�̐��P�͐]�b��Ə̂���铁�H�̒��ł��A�����i���̂��j�n�Ə̂����n���̒b��ŁA�����Ƃ����n�͔��O�����D�Ɛ���u�Ăėאڂ���n��ł��̂ŁA�Ô��O���̍앗�ƂȂ��Ă���̂ł��B�܂�Ð]�ł����Ă��k�ڂ͐A����Ε\�ɐ�̂ł��B�]���ČÔ��O���P�ƌÐ]���P�͂悭�����앗�ł��邽�ߐ̂��獬������ė����̂ł��B

�܂��A�}�����̐��P�̍�Ɗӂ�����m���ȍݖ��i�͂Ȃ��A�����̂��̂ɒ}�����P�Ƌɂ߂��t�������̂�����悤�ŁA�Ô��O�̐��P��]�̐��P�ɔ�ׂĎp���キ�A�Ă����キ�n�������炸�ڂ₯���n���ł���A�n�����������C���̌Ô��O���̍�i���}�����P�Ƌɂ߂���ƌ����܂��B�������A�����́u���P�v�Ƃ݂ȓ��ɐ�A�̂͑喼�ƂȂǂ�����������{�����r�������邱�ƂȂǂł��Ȃ��������߁A�����́u���P�v�Ɛ�ꂽ���̂��������ꂽ��A�܂���ʂ��Ⴂ�����̈ӂɍ�ʂ��������H�̂��̂Ƌɂ߂����̂����X����̂ł��B

�}�����i�����̂��Ɂj�͒}�O�A�}��̓ɕ������O�̖��̂ŁA�Â��͋�B�S�̂��w���܂����B�}�����P�ƌĂ�铁�H�́A�����Ŗ������犙�q�O���Ɋ��A�㒹�H��c����Ԓb���ɂ��I�ꂽ���H�E�L�㍑�s���i�䂫�Ђ�j�̒�q���邢�͑��ƌ����铁�H�ł��B�}�����P�Ƌɂ߂���앗�́A�n���͂悭�b�����Ă͂��܂����唧������A�Ă����キ����݂����ł���Ƃ���܂��B���̍앗�͕�������̕����b��̍앗�ɒʂ��܂��B�]���āA���͕����b��Ƃ���鐳�P�́A���̒}�����P�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���オ�o�ɂ�{���͒}���̐��P�ł��������̂��A�����`���ɂ���Ĉʗ����Ô��O���P�Ɋi�グ����ē`�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B

�}�����P�̎t�Ƃ����L�㍑�̍s���̕��́A��G�i�����ЂŁj�Ƃ����L�O���̕F�R�i�Ђ�����j�̑m�b��ŁA�w�Ó����s��S�x�ɂ͋I��v�i���̂��䂤�j�Ƃ����F�R�O��V�̊w���ł���Ƃ���܂��B�܂�̐l�Ƃ��ėL���ȋI�єV�i���́@��䂫�j��Ɠ����ł��B�ޗǂ����@�i���ア��j��h�ɑ�a�`���w�сA��ɕF�R�}�����Ă��܂��B�s���͒�G�̎q�Ƃ���܂����A�u�L��b��n���v�ɂ͒�G�̉��i�����j�ƋL����Ă���A��{�q�ƂȂ����ƌ����܂��B

�s���̍Ȃ͕����b��̖��ł���Ƃ����`�������邱�Ƃ���A�s���������b��ł���A���̍앗�������b��̍앗�Ɏ��Ă���Ƃ�����������悤�ł��B�s���͍߂����ď�썑�i���������̂���/�Q�n���j�ɗ��߂ƂȂ������Ƃ�����A�P�O�N�ȏ�������ŕ�炵�Ă��܂��B�֓��n���ɂ͒���ɏ]���؎��i�ӂ��イ�j�ƂȂ����ڈi���݂��j�B�����������ڏZ�������Ă���A���̎��ɕ����b��̖��ƒm�荇�����Ƃ��l�����܂����A�s���̍Ȃ������b��̖�������ƌ����āA������Ȃčs���������b��ł���Ƃ���͖̂���������Ǝv���܂��B�s���̕��A���邢�͏f���Ƃ�����G�́A�O�q�̒ʂ�I���ł�����s���͕����b��ł͂���܂���B

��B�͌Â�����h�q�̍őO���Ƃ��ċ�������A��a�����瓁�b��������h������Ă��܂��B�Ⴆ�Ε�������̒�Ϗ\�ܔN�i�W�V�R�N�j�\�A���N�̐N�U�ɑ��āA����͊֓��̕��m���a���̒b��W�c��h�����Ėh�q�̋�����}���Ă��܂��B����ɂ��A��B�ɂ���a�`�n�̒b�肪�����̂ł��B�܂��A�s���̕��E��G�͒��ڑ�a���̐��@��h�i���ア���ρj�����a�`���K���ċA�����Ă���A��G�̒�q�ł���s������a�`�ł���͓̂��R�ł���A���������ɑ�a�`���̍앗�ɓ]���������b��ƍ앗������͓̂��R�̂��Ƃł��B

�t�Ƌ��ɍs������i�܂��j��̐��Z���`���Ă����Ƃ��Ƃ�����Ȃ�����܂��B�Ă����Ƃ��Ƃ́A��i�܂��j�̐��Z���`�ォ��Đn��n���Ƃ������̂ŁA��̏�̐��Z���`�ɂ͏Đn���Ȃ��̂ł��B����́A�ޗǂ̐��q�@�Ɏ�������Ă���n�蓁��A�����̉e���������������V�^�̘n�蓁�ɋ��ʂ����@�ł��B��G��s�����Ă����Ƃ��Ƃ����A�ޗǎ���̑�a���Ɍ������Ȃ�������Ƃ������Ƃ́A���K�̑�a�`���w��ł���؋��ł���A�����n�b��ɂ͂��̂悤�Ȏ�@�͂���܂���B

�s���̍Ȃ������b��̖��ł������Ƃ���A���̉��ŕ����b�肪�s���̒�q�ƂȂ邱�Ƃ͏\���l�����A���ꂪ�}�����P�ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�����`���ʂ�ɒ}�����P���s���̑��ł������Ƃ���A�s���ƕ����b��̖��ł���ȂƂ̊ԂɎY�܂ꂽ�q�͕����b��̌����������ƂɂȂ�A�܂����̎q�A�܂�͍s���ɂƂ��đ��������b��̌����������ƂɂȂ�A�}�����P�͕����b��̌��������҂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����b��̌��������}�����P���A�������P�̖������Ô��O���P�ɂ������i�グ����A���������������`�������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B

�����d��̉ƕ�Ƃ����u�E�i�Ђ�����j�v�Ɋւ��ẮA��ɕ����b��Ɋւ��邱�Ƃ͗l�X�ȏ����ɋL����Ă���Ƃ��ċ������A�w��������x�́u���������̎��v�̏��ɁA�u�����a�A��C�E�@�C�����߂�ꂵ���A�x�X�ɂ����ǂ�Ґ�l�̎�����ɁA�݂ȕE�Ƃ��ɂ��ꂯ��A�E�Ƃ͖��t����B�����d��̑����͉��B�Z�l�����Ƃ����b��̍�Ȃ�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�E�͕����Ƃ��������b��̍�Ƃ���܂��B

�������A�w���ƕ���x�ɋL����Ă���E�̍�҂͕ʐl�ł���A�w�����L�x�ɋL����Ă��錹���d��̉ƕ�ł��鑾���́A�w���ƕ���x�ɏo�Ă�����̂Ƃ͕ʕ��ƂȂ��Ă��܂��B

�w�ϒq�@�{�x�ɂ��E�Ɋւ���L�q�������܂����A�u�哯���N�ɂЂ��������v�A�u���Ђ��������v�ȂǗl�X�ȋL�q�������܂��B�w���{���H���T�x�ɂ́A�����͑��i�V�O�P�N�j�A�V�c�i�X�R�W�N�j�A���a�i�P�O�P�Q�N�j�̎O�l�������A���̕����́u�����d��颐؍�ҁv�A�V�c�̕����́u���c�����̑�����ҁv�A���a�̕����Ɋւ��Ă͓��ɋL�ڂ͂���܂���B�������A���ƌ����Ύ���敪�Ō����Ɣ���ł���A�n�蓁�i���тĂ̂����ȁj���悤�₭���k�n���ɓ`��������ŁA�����̑c�ł��鍵��V�c�i�����Ă�̂��j�̎����̂P�O�O�N���O�ł��B�������܂����Ȃ�����Ɍ����̏d������͂�������܂���B

�܂��A�V�c�̕����̍��Ɍ����鑽�c�����i�����@�݂Ȃ��j�Ƃ́A�������i�X�X�V�N�v�j�̂��ƂŁA���������݂̕��Ɍ��쐼�s���c�ɋ��_��u���A�����Ƃ��ď��߂ĕ��m�c���`���������Ƃ���u���c�v�ƍ����A�ےÌ����ƌĂ�܂��B�����̎q�ł���͓������̑c�E���M�i���̂ԁj���֓��̕��m�𑩂˂ĕ��m�c���`�����A��̗��������q���{��z����b��グ�����߁A�����͂���Ε��ƌ����̑c�Ƃ������܂��B

���̓V�c�̕����������̂��߂ɓ���łƂ������Ƃɂ͎���I�ɂ͖����͂���܂��A���̍��̑����ƂȂ�ƌ��ݎ��B���������{���Ƃ͂��̎p�͈قȂ��Ă��܂��B�R�鍑���@�����Ô��O�F���ȂǁA�ݖ����{���̓��H�������̂͂�������P�O�O�N�ȏ����̂��Ƃ�����ł��B���̍��̌�������쓁�͂�����ł����A���̎p�͒��쌧���K�s�@��Ŕ������ꂽ�ŌÂ̖є��`�����i���ʂ������̂����j�ȂǂɌ��邱�Ƃ��o���܂��B���̖є��`�����̔N��͕������㒆���̉i���i�X�W�V�N-�X�W�X�N�j���ƍl�����Ă���A������œ�ړꕪ�ƒZ�������ł��B�є��`�����͊֓��̕��m�B�̑����Ƃ��Ĉꎞ���g�p����Ă������̂ŁA�V�c�̍��̕�����������̂ł���A���̂悤�ȒZ��������̖є��`�������A���������є��`���i���ʂ������̂����ȁj�ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B

�܂��A�w�ϒq�@�{�x�ɂ́u���Ђ��������v�Ƃ���A�w���{���H���T�x�ɂ��ƁA������������̏��ہi�P�O�V�S�N-�P�O�V�U�N�j���̏��̏��Ɂu�Ђ��������v�Ƃ���܂��B���̏��́A�w�ϒq�@�{�x���������S�Q���H�̈�l�ł�����u�Ɠ��l�ŁA�����͂S�Q���H�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ����Ƃ���A�E�͂�͂肱�̏��ۍ��̏��̍�ł������̂�������܂���B

�w�ϒq�@�{�x�ɕE�ɂ��āu�߂ʂ��ɂ��Ȃ���v�Ƃ���܂��B�ڊ��Ƃ́A���i�����j���s�i�Ȃ����j����X�b�|�����Ȃ��悤�A�s�ƕ��ɋ������ړB�i�߂����j��ʂ��ČŒ肷��悤�ɂȂ����ہA�ړB�̌����镔���ɑ������{�������̂ŁA��ɂ͖ړB����Ɨ����đ������藭�܂�i�Ă��܂�/�����j��ǂ��������ƂȂ�܂����B�]���ĖڊтɌ�����Ƃ͖ړB���̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����Ȃ�ƁA���ۍ��̓��ŖړB�������铁�A���Ȃ킿�����ł͂Ȃ��s�i�Ȃ����j���d���Ă�ꂽ���ƂȂ�A�O�q���������̑���������܂��B������M�����ł����A�E����Ƃ��ꂽ�Ƃ���Ȃ���������̑����ł�������������܂���B

�w�ϒq�@�{�x����ł͕E�����N�ɂ���č��ꂽ���͔��f�o���܂���̂ŁA��������́w���ƕ���x�A�w�����L�x�ɏo�Ă��錹���d��̓��Ɋւ���L�q�����Ă݂܂��傤�B

�w���ƕ���x���̊��ɂ��ƁA�����d��̉ƕ���E�����G�ہi�Ђ��܂�j�ł���Ƃ��A���������̌������i�݂Ȃ��Ƃ́@�݂Ȃ�/�X�X�V�N�v�j���ł��������ŁA��҂͒}�O���O�}�S�ɏZ�ޓ����̓S�H�ł���Ƃ���Ă��܂��B���̓��H�ɂ��Ă͏ڍׂ͕s���ł��B�E�Ƃ������́A�ߐl�Ŏ����a�肵���Ƃ���A�E����Ƃ��ꂽ���Ƃ��炱�̖����t�����Ƃ���܂��B

�����̒��j�ł��錹�����i�݂Ȃ��Ƃ́@���݂�/�P�O�Q�P�N�v�j�̎���ɁA�s�ɋS���o��Ƒ呛���ɂȂ�܂����B����͂Ƃ��鏗�ɍ��݂��������A���Q�̂��߂ɋS�Ɖ������߂ɑS�g��Ԃ��h��A���ɎO�{�̏����i�����܂j�����t���A���ɂ���ɉ�t�����������{���킦�A�钆�ɑ�ʂ���F����Ɍ������đ����Ă����p�������̂ł��B�R�V���̊ԁA�F����Ɏp��ς��ĐZ��S�ɂȂ��Ƃ̂�������������ł����B�S�g�^���Ԃɓh��A���������킦�ċS�̌`���Œʂ�𑖂鏗�̎p�������吨�̐l���V���b�N�����Ă��܂��قǂ̑����ƂȂ����̂ł��B

����Ȓ��A�����̎l�V���̈�l�ł���n�Ӎj�i�킽�Ȃׁ@�ȁj�������̖��Ŏg���ɍs�����ƂɂȂ�A��͋S���o��Ƃ̂��ƂȂ̂ŕE�������čs���悤�n����܂����B�n�ɏ���Ă̋A�蓹�A���߂苴�ŏ�����l�ŕ����Ă���̂������A��̈�l�����͊댯�����瑗���Ă����܂��傤�Ə��ɐ��������܂����B����Ə��͋S�Ɖ����ēn�Ӎj�̔�������ň����R�i��������܁j�������Ĕ��ł������Ƃ����̂ł��B�j�͂���Ă��ɕE���Ĕ�������ł���S�̘r��藎�Ƃ��܂����B����ƋS�͈����R�ւƔ��ł������̂ł��B�j���j�̂悤�Ȗт��т�����Ɛ������S�̘r�𗊌��Ɍ�����ƁA�����͑傢�ɋ�������Ȍケ�̋S�̎������E���u�S�i���ɂ���j�v�Ɖ��������̂ł��B

�����Č����d��̉ƕ�Ƃ����A���������E�i�S�j�Ƌ��ɑł�����������U�̑������G���i�Ђ��܂�j�ł��B��҂͕E�Ɠ������}�O���O�}�S�ɏZ�ޓ����̓S�H�ł��B�ߐl�������肵���Ƃ���A�G����Ƃ��ꂽ�̂ŕG�ۂƖ��t����ꂽ�Ƃ���܂��B

������A�a�i��܂��j�ɕ����Ă����������ɉ������ȑm���ߊ��A��������ĕ߂炦�悤�Ƃ��܂����B����ɋC�t���������͖����̕G�ۂ�����đm�ɐ���܂����B����Ƒm�͌��𗬂��Ȃ��瓦���Ă����܂����B�����̌��삯�����l�V���͗�������G�ۂ������A�m�����������̐Ղ�ǂ��܂����B����Ƒ傫�Ȓ˂����A�@��Ԃ��Ǝl�ڂقǂ�����y�w偁i�������j������A���̒w偂������̕a�̌����ƕ����������ߕG�ۂŐ��đގ����܂����B���̂��Ƃ��炱�̕G�ۂ��w偐i��������j�Ɖ������ꂽ�ƌ����܂��B

���̌ケ����U�̑����͗����i�����̒��j�j�A���j�i�����̎q�j�A���`�i�����̎O�j�E���M�̎q�j�A�`�Ɓi���`�̎q�j�ւƑ�X�p����A�`�Ƃ̎q�ł���`�i���߂悵/�P�P�T�U�N�v�j�̑�ɂ́A�S�i�E�j�͖�ɂȂ�Ǝ��q�̖��悤�Ȑ��Ŗi�����i�ق����j�̂ŁA���q�m�q�Ɖ�������A�w偐i�G�ہj�́A��ɂȂ�Ǝւ̖��悤�Ȑ��Ŗi�����̂ŁA�i�ہi�ق��܂�j�Ɖ�������܂����B

���̌�A�i�ۂ��`�̖����ł���F��ʓ��E���^�ɏ����A�₪�ċ���i��̋`�o�j�̏��L�ƂȂ�܂����B�����d��̑�������ɂ�������͂������Ɋ�сA�i�ۂƂ��������F��̎��R�ɂ��Ȃ�����i�����݂ǂ�j�Ɖ��������Ƃ���܂��B

����A�`�͎��q�̎q�Ƌ��ɏ��L���Ă����i�ہi�G���j���F��ʓ��ɗ^�������߁A���̑���ƂȂ鑾�������q�̎q�i�E�j�����ɑł����܂��B���̑������ڊсi�߂ʂ��j���G�i�J���X�j�̌`�����Ă����̂ŁA���G�i�����炷�j�Ɩ��t����ꂽ�ƌ����܂��B���G�͎��q�̎q�i�E�j�����Q���i��U�~���j�قǒ��������ƌ����܂��B

�����A����玂�q�̎q�Ə��G���g�ŏ�q�ɗ��Ċ|���Ă����Ƃ���A�N���G��Ȃ��̂ɓ�U���|��A���G�̖ڊт��܂�ĂQ���قǒZ���Ȃ��Ă����Ƃ����̂ł��B�`�͎��q�̎q�i�E�j�����������������G������̂��Ǝv���A���q�̎q���F�i�Ƃ�����j�Ɖ��������Ƃ����̂ł��B

���̌ケ���F�Ə��G�̓�U�͌��`���ɓ`�����܂����A�����d��̕E�F�������Ă���̂ɔs�푱���ł��������߁A�u���̖��ɂȂ��Č��̗͂��������̂��v�Ɣ������F�ɒQ���܂����B����Ɓu����͗F�Ƃ������̂����ł���B�������̕E�ɖ߂��Ό��̗͂��߂�v�Ƒ��F�̂��������������Ƃ����܂��B�`���͂����ɖ����E�ɖ߂��A�����ė����ɓ`�����������������ɓ������ƌ����܂��B

����͐������ċ`�o�ƂȂ�ƁA�Z�̗������Z�퓁�ł���E�������Ă��邱�Ƃ�m��A�������Z�퓁�̈���������Ă��Ă͌��������Ƃ��A�����_�Ђ֕�[�����ƌ����܂��B�����đ\��Z��̋w�����i�������傤�����̂�������/�P�P�X�R�N�j�ɍۂ��A���̔��͔����ʓ��E�s���m������Z��ɗ^�����A�傫�ȈЗ͂������Ƃ����܂��B���̌�ɂ��̔��͗����ɏ����グ���A�E�A�G�ۂ̌Z�퓁�͗����̌��ɑ������ƌ����܂��B

�����Ċ��q���{���ŖS������V�c�`��i�ɂ����@�悵�����j�̎�ɓn��A�`�傪�j�ꂽ����ŏ㎁�i�����݂��j�ɓ`������Ƃ���Ă��܂��B�ŏ㎁�͑������i�����������j�̈ꑰ�ŁA�������͐V�c���Ƌ��ɐ��a������c�Ƃ���͓������̓����ł��錹�`�Ƃ̎q�E�`����c�Ƃ���ꑰ�ł��B

�w���ƕ���x�͊��q����ɐ��������ƍl�����Ă��܂����A���̏ڍׂȎ������҂͕s���ł��B�������������Ƃ������Z�p��������������ɂ́A���Ђ݂͂Ȏ菑���ł���A���̋M�d�ȏ��Ђ�����ɂ͈ꕶ�����菑���ŏ����ʂ���������܂���ł����B���̂��ߌÓT���w�ɂ͑����̎ʖ{������A�ʂ��ԈႢ��Ӑ}�I�ɏ����������肵�����̂���������܂��B�w���ƕ���x����O�ł͂Ȃ������ٖ̈{������܂����A�傫������������{�n���ǂݖ{�n�Ƃɑ�ʂ���܂��B

���{�n�͔��i�@�t�����i��e���Ȃ����蕷�������悤�ɁA����̑�{�Ƃ��ď����ꂽ���̂ł���A�ǂݖ{�n�͕����ʂ��蕷������̂ł͂Ȃ��A�ǂ܂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ď����ꂽ���̂ł��B�����ɂ͏����ʂ�������Ȃǂɂ���Ă��ꂼ�ꂢ�����ٖ̈{������A�ǂݖ{�n�ٖ̈{�̂ЂƂ��w���������L�x�ł��B�w���������L�x�ɂ͖{�Ƃ͊W�̖�����b�����������������Ă���A�܂��w���ƕ���x�Ƃ͈قȂ����L�q�������Ȃ��Ă��܂��B

�w���ƕ���x�̌��̊��ł́A�����d��̉ƕ�ł��鑾���͕E�ƕG�ۂ̓�U�ł����B�����Ă��̍�҂́u�}�O���O�}�S�ɏZ�ޓ����̓S�H�v�ł���Ƃ���Ă��܂��B�������A�w�����L�x�̊��O�\����u���~�㗌�̎��t������S�ہA�S�̎��v�ł́A�����d��̉ƕ�ł��鑾�����S�����S�ہi���ɂ܂�j�̓�U�ƂȂ��Ă���̂ł��B�܂�w���ƕ���x�̌��̊��Ƃ͈Ⴄ�����ƂȂ��Ă���̂ł��B

�w�����L�x�́u���~�㗌�̎��t������S�ہA�S�̎��v�ɂ��ƁA�S�ۂƂ��������̍�҂͉��B�{��S�ɏZ��ł����O�̐^���Ƃ����A��������̓��b��ł��B�������̍ȁE���q�̕��ł���A���q���{���㎷���i��������j�ƂȂ����k�������i�ق����傤�@�Ƃ��܂��j���A���閲�ɏo�Ă���S�ɔY�܂���Ă����Ƃ���A���ɂ������������V���Ɏp��ς��A�u�����͎�������鑾���̗�ł���B������Y�܂��d����ގ����悤�Ƃ��邪�A���ꂽ�i�����ꂽ�j�҂��G�ꂽ���߂ɐg����T�r���o�ē��g�����Ƃ��ł��Ȃ��B�]���Đg�𐴂߂��҂ɃT�r���ʂ��킹�ė~�����v�Ǝ����Ɍ����܂����B

�����Ŏ����͑������̒ʂ�ɃT�r���ʂ��킹�A�����g�̂܂܂��Ă����Ă���ƁA���̔����g�̑���������ɓ|��A���ɂ������Δ��ɓ�����܂����B����ƁA�Δ��̑�̑����ł��������S�̎藎�Ƃ���Ă����̂ł��B���̋S�̑�����������Y�܂��Ă����d���ł���A�Ȍ㖲�ɋS������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����͂��̑������S�ۂƖ��t���A��X�k���Ƃ̉ƕ�Ƃ��ē`�����܂����B���������̋S�ۂ́A���̌�Ɋ��q���{��|���ׂ����q�ɍU�ߍ��V�c�`�傪�k������|����ɓ���܂����B

�����Ă����ЂƂ̌����d��̉ƕ�ł���S�̑������A��҂͔��ˍ��i�ق����̂��Ɂj��S�ɏZ�ޑ匴�ܘY���v���j�i�����͂炲�낤���䂤�@�₷�ȁj�ŁA���̑����𐪈Α叫�R�E���c�����C�ɕ�����Ƃ��Ă��܂��B�c�����C���ɐ��_�{���Q�q�����܁A�ɐ��̐_�����ɏo�āA�u���̑������~�����v�ƍ������̂ŕ�[�����Ƃ���܂��B�����Č��������ɐ��_�{���Q�q�����܁A���Ɉɐ��̐_���o�Ă��āu���̑��������O�ɗ^����̂ŁA��X�`���ēV�������v�Ƃ�����������A���̑����͗����̏��L�ƂȂ����Ƃ��Ă��܂��B

���̑������S�ƌĂ��悤�ɂȂ������ȁi�䂦��j�ɂ��ē����ł́A��a���F�ɌS�̍L��ȐX�тɁA��Ȗ�ȋS���o�Đl�X��H���A����n�A���Ȃǂ�E���Ă��܂����B�����Ō������͕����̓n�Ӎj�ɂ��̋S��ގ����Ă����Ɩ����A���̑�����n���܂����B�����čj�͑�a���ւƌ������A�S�������̂�҂��܂����B������̖钆�A���ɉ������S���j�ɋ߂Â��A�}�ɋS�Ɖ����čj�̔�������ŋ�֔�ڂ��Ƃ��܂����B�j�͗�������a�����������ŋS�̘r��藎�Ƃ��ƁA�S�͓�������܂����B�j�͂��̖тނ������̎O�{�w�̋S�̘r�������A��A�����Ɍ�����Ɨ����͑傢�ɋ����A�����͂��̋S�̘r�ɔ[�߂ĕۊǂ��܂����B

����ƁA����ȗ������͖�Ȗ�Ȉ���������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�������A�z�t�i����݂傤��/�g����肤���E�j�ɐf�Ă��炤�ƁA���d�ȕ����i���̂��݁j���K�v���Ƃ���܂����B�����Ƃ́A��˂�����Ĉ�̗��q�҂�f���A�������s�����Ƃł��B

�����̍ŏI���A�����̕ꂪ�ˑR���~��K��ʉ�����߂܂����B�������͐e�ł��낤�Ɖ���Ƃ͏o���܂��A���X�i���悤/�������j�ȕ�̊肢�ɁA�����͕�����~�֓���ʉ�܂����B�������킵�Ȃ���̒k�Β��A�S�̘r��藎�Ƃ����b��ɂȂ�A��͂��̋S�̘r�Ƃ������Ќ����ė~�����Ɨ����ɂ��݂̂܂��B���߂͒f���Ă��������ł������A�����邱�Ƃɂ����̂ł��B

�S�̘r��f����͑傢�ɋ����܂������A�S�̘r�����ނƉE�r�̑��i���Łj���܂���グ�܂����B�����͕�̉E���f�ċ����܂����B�r�������̂ł��B����ƕ�ɉ������S�́u����͉��̘r���I�v�Ƌ��сA�T��i�������j�ɂ����n�Ӎj�̔������݁A�u�悭�����̘r���₪�����ȁv�Ƌ��̂ł��B�����ŗ����͂��̑���������ċS�̎�𗎂Ƃ����̂ł��B���̑����͐M�Z���ł��S��������Ƃ���S�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ��Ă��܂��B�����Ă��̋S�����q���{���łт�ƁA�S�ۂƂƂ��ɐV�c�`��̂��̂ƂȂ�܂��B

�V�c�`�傪�s���ƁA���̋S�ہA�S�̓�U���z�g���o�i���@�����ˁj�̂��̂ƂȂ�܂��B�z�g���͑������̈ꑰ�ŁA�������ƐV�c���͌��`�Ƃ̎q�ł���`����c�Ƃ��铯���Ȃ̂ł��B�`���̎q�����썑�i�������̂���/�Ȗ،��j�����A��썑�i���������̂���/�Q�n���j�V�c�̗��n�����ꂼ�ꋒ�_�Ƃ������Ƃɂ�葫���A�V�c���Ƃ��n�܂�܂����B�܂�z�g���A�V�c���A�������͐e�ʓ��m�Ȃ̂ł��B

�z�g���̏���͑����Ƃ̒��j�ł��������ߖ{���͑����Ƃ��p���ׂ��n�ʂɂ����̂ł����A��̐g���̍�����ٕ�킪�����Ƃ��p�����̂ł��B�����Ă��̏��オ�������z�g�S�i��茧�j�ɗ̒n�����������Ƃ���A��Ɏz�g�Ɩ����悤�ɂȂ�܂��B���̖{�������Ƃ��p���͂��ł������ƌn����o���̂��z�g���o�ŁA��e�̐g���̍����瑫���Ƃ��p�����ƌn����o���̂����������ł��B�z�g�Ƃ͑����Ƃ̒��ōł��Ɗi�������A�������z�g���o���d�p���Ă��܂����B

����A�V�c�������Ƃ͑�������z�g���Ɠ����ł����A�V�c���̉Ɗi�͒Ⴍ�A�V�c�`����V�c�Ƃ̓���ƂȂ��Ă��������ʖ����i�ނ��ނ���j�ł����B���ʖ����Ƃ́A���삩���ʊK�i�������j�Ƃ���ɑ����������E�i���傭�j��^�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�ʊK�͒�����ɂ����鏘����A���E�͐E���E��E�������܂��B�����ʊK�Ɗ��E�̓Z�b�g�ł���A�ʊK�ɂӂ��킵�����E���^�����܂��B�����ĈʊK�Ɗ��E���܂Ƃ߂Ċ��ʁi���j�ƌĂт܂��B

���̎���͕��Ɛ����i���q���{�j�Ȃ̂�����A���삩�犯�ʂ�^�����Ȃ��Ă��ǂ��ł͂Ȃ����Ǝv���邩������܂��A���Ɛ����ƂȂ��Ă��ʊK�͕��m�̏�����������̂Ƃ��ďd������Ă����̂ł��B

���q���{�̌�Ɛl�ł��������������́A�����ŋN�������|���̔�����������邽�߂ɐ����������܂������A������|���ē|���ɏo���̂ł��B�܂����������{�̌�Ɛl�ł������V�c�`����|���̂��߂ɋ������A���q�苒�ɐ������܂��B�������A�|���ɑ��钩��̉��܂��A�����Ƃ͑傫�ȍ������邱�Ƃɕs�����������`��͎���ɑ����ƑΗ�����悤�ɂȂ�A�������ɂ��ĉz�O���ŐV�c�`���|�����̂��z�g���o�Ȃ̂ł��B

�������Ďz�g���o�͋`�傪�������Ă����S�A�S�ۂ̑�������ɓ��ꂽ�̂ł��B�������A�����m���������������A�����͌����d��̉ƕ�ł���̂ŁA�����i�����j�����L���đ�X�`����̂������ł���Ƃ��A�S�ہA�S�������o���Ǝg���𑗂��Ă����̂ł��B���o�͑����ɂ����̑�����n����������܂���ł����B�������`���j���Ď�ɓ��ꂽ���̂ł���A�z�g�Ƃ͑����ƒ����ł͂���܂��A�{���Ȃ獂�o�̉ƌn�������������p���͂��������̂ł���A�������Ƃ��ɂƂ������v���C�h���������̂ł��傤�B

�������ĎO�g��������ė��邽�߁A�����悤�Ȑ��@�̑������U�p�ӂ����A�̒��ɓ����܂����B�����Ă܂�����ė��������̎g�҂ɂ��̓�U�������o���A�u���ꂪ�S�ۂƋS���v�ƌ������̂ł��B�z�O���ŋ`����������A���̓�U�̑�����a���Ă��������Ď����Ă��܂��A�������Ă��Ă��܂����̂��ƉR�������̂ł����B�������ċS�ہA�S�͎z�g���o�̎茳�Ɏc��A�₪�Ďz�g���̕��Ƃł���ŏ㎁�i�����݂��j�ւƎp���ꂽ�ƌ����܂��B

�b�������Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�����ŏ����������Ă����܂��傤�B�w���ƕ���x�ł́A�����d��͕̕E�i�S��-���q�̎q-�F��-�E�Ɖ����j�A�G�ہi�w偐�-�i��-���Ɖ����j�̓�U�ł���A��҂͋��ɋ�B�̒}�O���O�}�S�ɏZ�ޓ����̓S�H�ł���Ƃ��Ă��܂��B

����w�����L�x�ł́A�����d��͋̕S�ƋS�ۂ̓�U�ł���Ƃ��A�S�̍�҂͔��ˍ��i�ق����̂��Ɂj�̈��j�A�S�ۂ̍�҂͗������{��S�ɏZ��ł����O�̐^���Ƃ������B�b��ł���Ƃ��Ă��܂��B

�����ł����w���ƕ���x��w�����L�x�������A�����d��̕�ł��鑾���͌�������̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���́w�����L�x�������A�����d��̉ƕ�̂ЂƂł���S�̑������������A���s�̖k��V���{�����ŏd�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B���̑����͍ŏ�Ƃ��k��V���{�ɕ�[�������̂ŁA�u���j�v�Ɩ�������܂��B�ł́w�����L�x�������u���j�v�Ƃ������H�ƈႤ�ł͂Ȃ����ƂȂ�̂ł����A���̑����͖{���u���j�v�Ɩ������Ă������̂��A�u���v���u���v�Ɖ�₁i��������j���Ă���̂ł��B

�����āw�����L�x�������A�����d��̂����ЂƂ̉ƕ�ł���S�ۂ��������Ă��܂��B������S�ۍ��j�Ƃ��ėL���ȑ����ŁA���䕨�i����Ԃ�/�c�������j�ƂȂ��Ă��܂��B��҂́w�����L�x�ł́u���B�{��S�̎O�̐^���v�Ƃ���܂������A���ۂ��R�鍑�����c�����j�i���킽�������ɂȁj�ŁA���j�͊��q���{�ܑ㎷���E�k�������i�ݐE�P�Q�S�U�N-�P�Q�T�U�N�j�ɏ�����đ��͍��ֈڂ������H�ł��B

���j�w�����L�x�ł́A�S�ۂ͏��㎷���k�������̑����Ƃ��Ă��܂����A���ۂܑ͌㎷���k�����������j�����q�Ăъđł��������̂ł��B

�w�����L�x�ł́A�S�A�S�ۂƂ��ɏĂ��Ă��܂����ƉR�����A�����Ɏ��グ���邱�Ƃꂽ��U�͎z�g���o�̌��Ɏc��A��ɓ�U�Ƃ����Ƃ̍ŏ�Ƃɓn�����悤�ɂȂ��Ă��܂����A���ۂɂ͎z�g���o�����r����ƋS�������ŏ�Ƃɓn��A�S�ۂ͑������R�ƂւƓn���đ����Ƃ̏d��Ƃ��đ�X�`���܂����B

���̌�S�ۂ́A�������{�Ō�̏��R�ł��鑫���`������D�c�M���A�M������L�b�G�g�i�`�����璼�ڏG�g�ւƂ̐�������j�ւƓ`�����܂������A�G�g�͋S�ۂ��{������i�ق݂�/���{���̌����t�E�Ӓ�Ɓj�a���Ƃ��A�G�g�̎���͓���Ƃ̂��̂ƂȂ�܂������A�Ȃ�������Ƃ��{����Ɨa���Ƃ��܂����B�����Č㐅���V�c�i���݂��̂��Ă�̂�/�݈ʂP�U�P�P�N-�P�U�Q�X�N�j�ɍc���q�a���̂��j���Ƃ��Č��コ��܂����B�������A���̍c���q���}�����Ă��܂������߁A�s�g�ȑ����Ƃ��Ė{����Ƃ֕Ԃ���A�Ȍ�͖{����Ƃ��ۊǂ��܂����B

�����ċS�ۂ́A�����ېV��ɖ����V�c���コ��A���䕨�ƂȂ��Ă��܂��B

�����ŋ^��Ɏv���̂́A�Ȃ��ŏ�Ƃ͑�X�`���d��̖����A�u���j�v����u���j�v�։�₂����̂��Ƃ������Ƃł��B����ɂ͓������j�̍�ŁA����Ɏw�肳��Ă������q�؈��j�i�ǂ�������₷�ȁj�̑��݂��W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���q�؈��j�́A�������i�����̎q/�P�O�Q�P�N�v�j���A�O�g���̑�]�R�ɏZ�ގ�ۓ��q�i����Ă�ǂ����j�ƌĂ��S������Ɠ`��鑾���ŁA�������R�Ƃ̉ƕ�Ƃ��Ė������A�O�����@���i����j�A�S�ۍ��j�i�䕨�j�A��T�������i�����Ă݂�/����j�A����ۍP���i���ジ�܂�˂�/�d�v�������j��ƂƂ����V���܌��̂ЂƂƂ��ėL���ȑ����ł��B

���q�؈��j�͑����Ƃ���G�g�̎�Ɉڂ�A�X�ɉƍN�A�G���Ɠ`���A�G������z�O�����Ƃɑ����A�z�O�����Ǝ��Ԃ��̐܂�ɔ���i�݂܂����j�̒ÎR�����ƂɈڂ�A���̂܂I�펞�܂œ��Ƃɓ`�������R�����鑾���ł��B