上古刀の部

ホーム

奈良時代以前の刀は、一般的に上古刀(じょうことう)と呼ばれます。そしてその大半が古墳などからの出土品であることから考古学の範疇(はんちゅう/領域)とみなされます。しかし、鎬造り(しのぎづくり)で反りがある、いわゆる日本刀の姿の原型は古墳時代に出来上がっていたのです。ここでは、日本刀の解説ではあまり取り上げられない上古刀について解説します。

《 目 次 》

3世紀中頃-8世紀初頭

日本に鉄器が伝わったのは、縄文後期から弥生時代初頭と考えられています。そしてほぼ同時に青銅器(せいどうき)も伝わりました。青銅は銅と錫の合金です。低い温度で溶けるため、加工がしやすく鋳型(いがた)に流し込んで剣(けん)などの武器が作られ、後に祭祀(さいし)に用いる道具などが作られました。世界的には石器時代、青銅器時代、鉄器時代となるのですが、日本へは青銅器と鉄器がほぼ同時に伝わったため青銅器時代がないという特色があります。また、青銅器の製造は早くから日本でも行われましたが、製鉄技術(鉄を作る技術)が伝わったのは、5世紀頃と考えられています(弥生時代とする説もあります/日本刀の材料参照)。4世紀の後半から多くの渡来人(とらいじん)が日本へやって来るようになり、彼らにより様々な技術が伝えられ、製鉄の技術もその1つでした。

鉄製の武器としては、弥生時代の遺跡から30センチほどの短い鉄製の剣(けん)が出土しており、5世紀頃の古墳からは長短様々な刀子(とうす/短刀)や大刀が出土するようになります。このようなことから、日本では5世紀頃から大刀が用いられるようになったと考えられています。なお、大刀はこの場合「たち」と読みますが、今日で言う太刀のようなものではなく、反りが無い直刀の中で長めのものを指します(後述)。

| 素環頭大刀 |

|

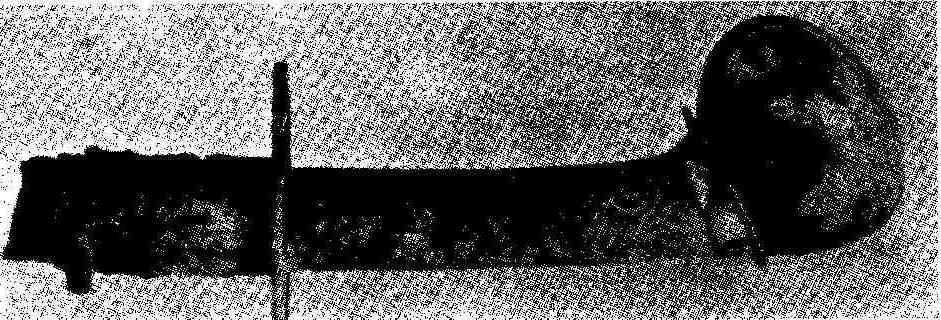

4世紀後半に作られたと考えられている福岡県の一貴山銚子塚古墳(いきさんちょうしづかこふん)や、5世紀末から6世紀初頭頃に作られたと考えられている熊本県の江田船山古墳(えたふなやまこふん)などの、5世紀前後の古墳から素環頭大刀(そかんとうのたち)が出土しています。

環頭とは、柄頭に環状の飾りを付けた物で、中国を紀元とするものです。そして環状の中に竜などの飾りが無いものを素環頭(そかんのとう)と呼びます。これらはこの環の中に紐を通して手首に巻き、刀が手から離れないようにしたもので、中国など片手で刀を扱った風習を伝えたもので、片手で用いるため茎(なかご)が短くなっています。また、これらの素環頭大刀は柄木を用いずに、茎に直接布などを巻いて使ったと見られます。そしてこの形式は奈良時代まで及び、高麗剣(こまつるぎ)と呼ばれました。

大阪府の東南部にあたる藤井寺市から羽曳野市にかけて、大小様々な古墳が集中している地域を古市古墳群と呼びますが、先の素環頭大刀が出土した一貴山銚子塚古墳や江田船山古墳などとほぼ同時代に作られたと考えられています。その古市古墳群の中でも、アリ山古墳からは2000点を超える鉄製品が発見されています。そしてそれらの鉄製品の中には77振の直刀と8振の剣がほぼその形をとどめて発見されています。

これらの大刀(たち)の特徴は、平造りの直刀で、重ねが厚くやや内反り(刃の側に反る)となっていることです。また長さは60センチくらいから110センチくらいとやや長寸であることです。そして区は刃側のみに切られ、茎は太めで長く、切先にはふくらが付いています。また、茎には小さな目釘穴があり、細い鉄の目釘が使用されており、茎には柄木をかぶせ、その上に糸を巻いて漆塗り(うるしぬり)が施された痕跡があります。

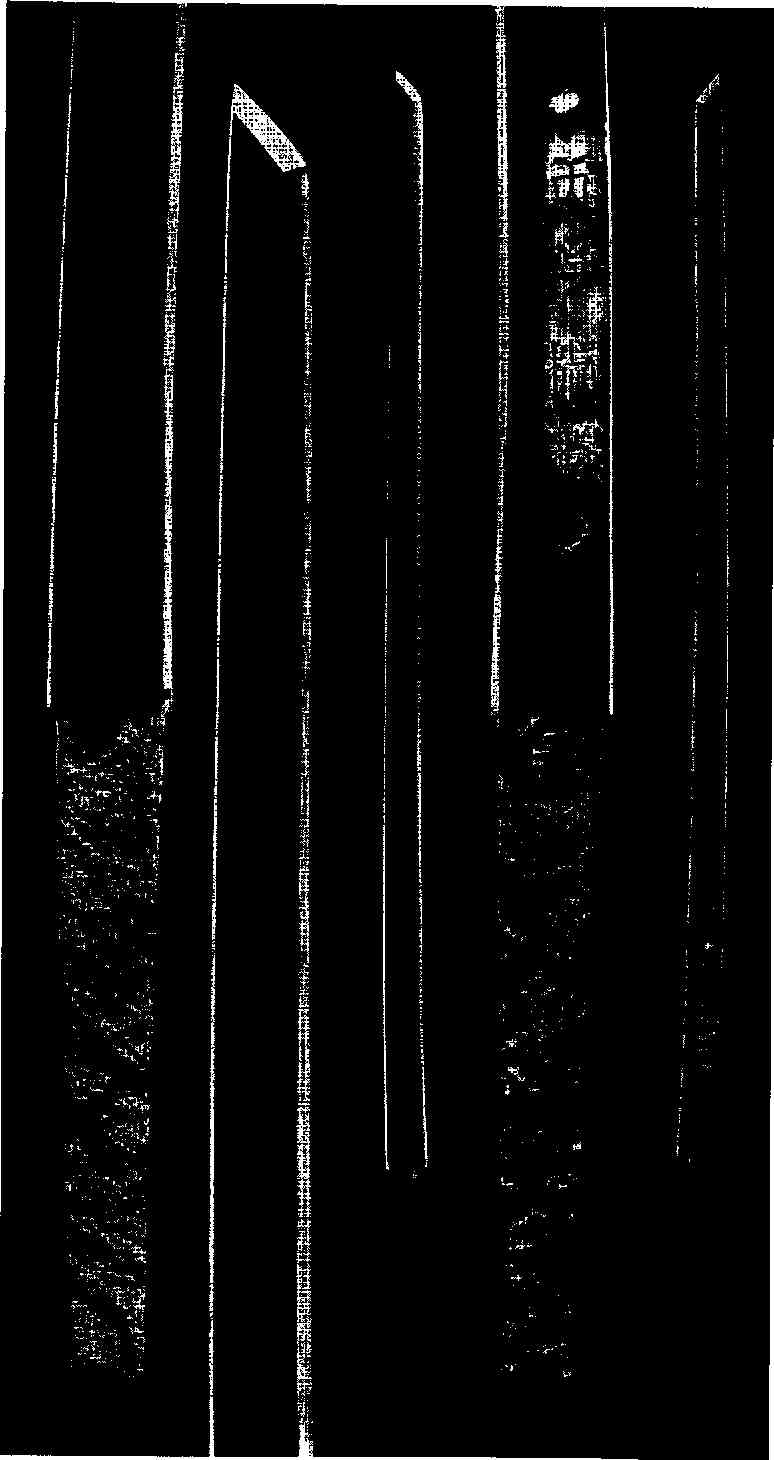

| 将軍塚出土の刀剣(研磨後) |

|

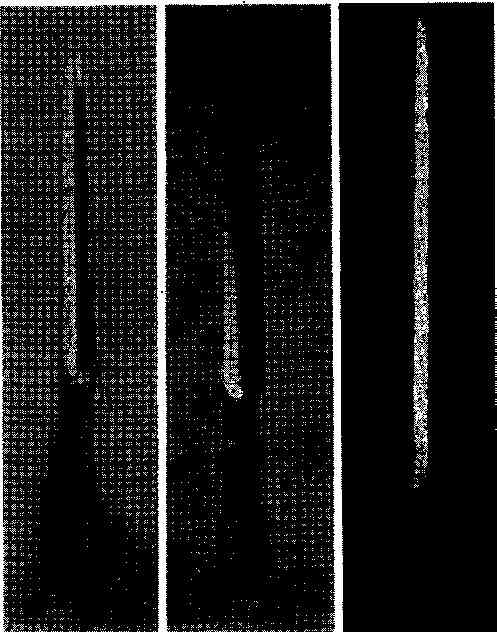

5世紀中頃と考えられている、長野県の安坂将軍塚(あざかしょうぐんづか)からは、刃長約50センチの剣(けん)1振、刃長約60センチの横刀(たち)1振、刃長約20センチの鉾(ほこ)1振、きしゃげ2丁、砥石1個が発見されています。鉾とは、両刃の袋槍のようなもので、きしゃげとは鉾のけらくび(穂と袋柄との接点)や茎を仕上げる際に使用した工具です。

注)袋槍とは穂先の下部がボールペンのキャップのような筒状になった物で、ここに長い柄を差し込んで使用しました。

なお、「剣」は「けん」、「つるぎ」、「たち」と読む場合もあり、大刀、横刀ともに「たち」と読み、一般的には剣は左右対称の両刃のものを、横刀は大刀よりも短寸で、現在で言う脇差サイズのものを指します。しかし古文献に出てくるこれらの名称の分類基準は不明で、単純に寸法だけで分類しているようではなく、大刀としていても短寸のものもあり、横刀としていても長寸のものもありますが、一般的には横刀は現在で言う脇差サイズのものを指し、大刀は刀サイズのものを指すと解釈されています。

出土した剣はその鎬筋が非常に整っており、肉置きがされていました。剣とは諸刃、つまりは両側に刃が付けられており、その断面はトランプのダイヤのマークに似ています。左右の頂点が刃先であるとすれば、上下の頂点は鎬筋の頂点と言うことになります。この鎬筋を真っ直ぐに打ち出すには高度な技術が必要です。また、肉取りとは刀身の地の部分に丸みを付けることです。包丁などは真っ平らで地には丸みはありませんが、これは比較的柔らかいものを切るからであり、刀は硬軟に対応するために丸みを持たせるのです。従って日本刀を研ぐ場合、包丁の砥石のような平らな砥石を使うのではなく、カマボコのような丸みを持った砥石を使い、手首を返しながら研ぐのです(研ぎについて参照)。

この頃の刀剣類は、柔らかい鋼を弱い温度で無雑作に焼き入れしたと考えられますが、これらの刀剣類を研磨した結果、剣と鉾は柾目鍛えに地沸付き映りたち、特に鉾は詰んだ柾目にそって見事な映りがたち、古刀の名刀と比較しても遜色のない出来であると評されています。そして横刀は荒い板目鍛えとなっていますが剣や鉾と同じく鉄性は良く、内反り気味で区は刃方にのみ切られています。

また、刀剣類と一緒に出土した砥石は名倉砥(なくらと)であり、これは現在下地研ぎで使用される砥石で、当時は研磨についても下地研ぎまでは行われていたことが分かります。

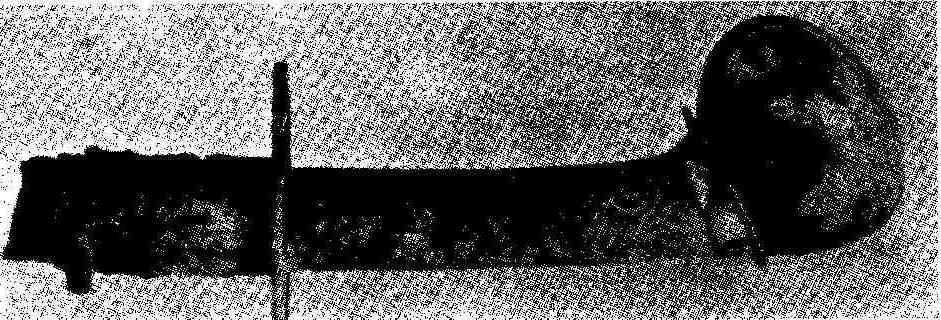

| 金銅装頭椎大刀 |

|

| 銀装鶏冠頭大刀 |

|

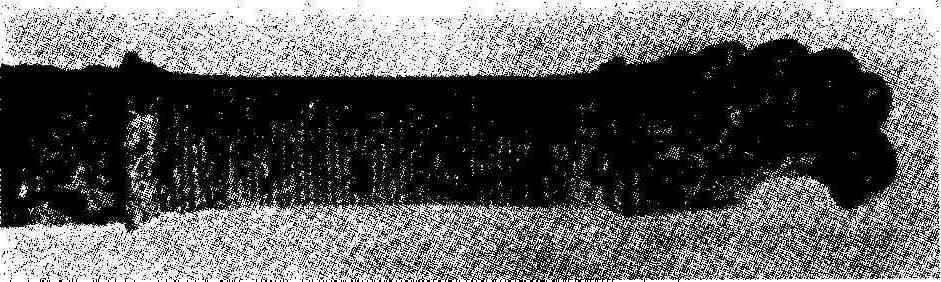

6世紀末から7世紀初頭頃のものとされる千葉県の金鈴塚から、17振の大刀を含む様々な鉄製品が出土しました。それら大刀には環頭大刀、金銅装頭椎大刀(こんどうそう かぶつちのたち)、銀装鶏冠頭大刀(ぎんそう けいかんとうのたち)、さらに様々な柄頭を持つ大刀が含まれていました。これは複数の埋葬者が発見されているため、それぞれの埋葬者のものがその都度副葬されたのであろうと考えられています。なお、金銅とは銅に金メッキを施したもので、この頃の拵の鞘は丸味を持ったものとなっています。また頭椎とは拳のような装飾が付いていることからこう呼ばれます。これらの大刀はカマス切先となり、区は刃側、棟側の両側に切られています。

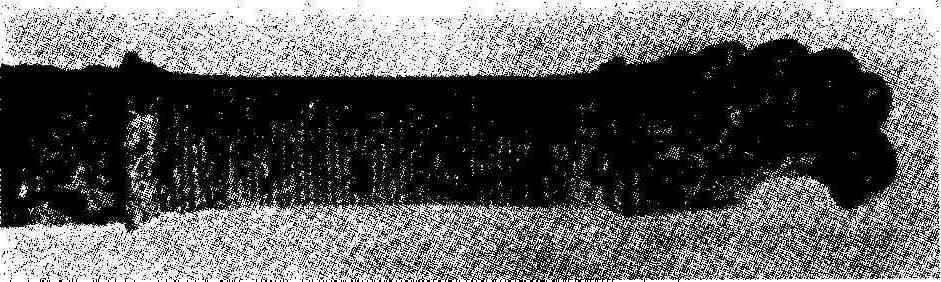

| 将軍山古墳出土の鎬造りの大刀 |

|

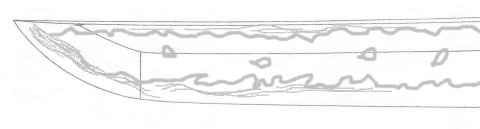

6世紀後期から7世紀頃の古墳からは、切刃造りの造り込みを持つ大刀(たち)や横刀(たち)が出土するようになりますが、6世紀後期のものと考えられている埼玉県の将軍山古墳(しょうぐんやまこふん)から、鎬造りの大刀が出土しています。綾杉肌(あやすぎはだ)風の地肌を持つこの大刀は、上古刀とされる時代に、既に日本刀の特徴とされる姿を持っていたのです。

6世紀後期-8世紀初頭

飛鳥時代とは、奈良の飛鳥(あすか)に都が置かれた古墳時代の後期から、平城京へ遷都されるまでの約100年間を指します。時代的には古墳時代の後期と重なりますが、もともとこの時代の特徴的な美術や建築物を指した言葉でしたが、時代を指す言葉として用いられるようになりました。この時代は、当時の日本と非常に関係が深かった中国と朝鮮半島に変化が現れた時代であり、日本にとっても激動の100年でした。

大阪市の四天王寺に、国宝の丙子椒林剣(へいししょうりんのたち)があります。刃長二尺一寸五分の切刃造りの直刀で、上古刀中で最も優れた出来であると評されています。細かく詰んだ地肌に直刃(すぐは)が焼かれています。腰元に「丙子 椒林」と金象嵌(きんぞうがん)があることからこの名があり、「丙子」は製作された年の干支を表し、「椒林」は刀工の名であるというのが一般的です。この剣は、七星剣(しちせいのたち)と共に聖徳太子佩用(はいよう)とされています。

| 丙子椒林剣 |

|

| 徳間書店『日本刀の歴史と鑑賞』より |

丙子椒林剣と七星剣は、その明瞭な直刃の匂口(においぐち/刃文と地の境界)から、焼刃土(やきばづち)を塗って焼き入れを行ったと考えられていますが、これらの剣はその作風から中国製と考えられています。中国では早くから焼き刃土を塗った焼き入れが行われており、いつ頃伝わったかは定かではありませんが、こういった技術が大陸、あるいは朝鮮半島経由で日本へも伝わり、日本でも行われるようになるのです。

なお、丙子椒林剣は切刃造りであるのに、一般的には両刃で左右対称の直刀を表す「剣」という文字が使われ、「へいししょうりんけん」とふりがなを付けている場合が多いです。先にも書きましたが、当時の刀剣類の区分の基準は明らかではなく、何を以て剣、大刀、横刀などと区分したのかは不明なのです。

ただ、丙子椒林剣、七星剣は共に聖徳太子佩用と伝え、その尊さから「剣」の字を用いたとも言われます。これは、日本神話に登場する刀剣が草薙剣(くさなぎのつるぎ)と呼ばれるのと同じであるとするものです。

草薙剣は、須佐之男命(すさのおのみこと)が出雲国でヤマタノオロチと呼ばれる、8つの頭と8つの尾を持つキングギドラのような大蛇を退治し、その体を切り刻んでいたところ、尾を切った時に自らの剣が欠けてしまい、調べてみると尾の中から剣が出てきたのです。これを天照大神(あまてらすおおみかみ)に献上し、天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)と命名されました。これはヤマタノオロチの頭上にいつも雲が立ちのぼっていたことから命名されたとされています。そして後に日本武尊(やまとたけるのみこと)が東方の征討を命じられた際、火攻めにあって窮地に陥った時に、この剣で自分の周りの草を薙ぎ払って難を逃れたことから別名・草薙剣とよばれるようになったものです。そしてこの草薙剣は正当な天皇の証である三種の神器(さんしゅのじんぎ)の1つとして熱田神宮の神体となっています。

しかし、尊さを表すために草薙剣のように「剣」の文字をあてるのであれば、なぜ「くさなぎのつるぎ」のように「へいししょうりんのつるぎ」と読まずに「へいししょうりんけん」と読むのでしょうか。『古事記』には、草薙剣のことを「草那芸之大刀」と記載しています。そうすればこれは「くさなぎのつるぎ」ではなく「くさなぎのたち」であり、「剣」の字をあてて「たち」と読んだのではないでしょうか。繰り返しになりますが、古文献では剣、大刀、横刀を単にその形状や寸法で分類していた訳ではなくその基準は不明ですが、大刀、横刀をともに「たち」と読むことから、この丙子椒林剣は「へいししょうりんのたち」と読むのが妥当ではないかと思います。

元明天皇(和銅三年/710年)-桓武天皇(延暦十三年/794年)

奈良時代は律令制(りつりょうせい)の時代です。律令とは、刑法にあたる『律(りつ)』と、行政法や民法にあたる『令(りょう)』のことであり、奈良時代は律令に基づいて政治が行われました。これは隋(ずい)や唐(とう)といった当時の中国の制度を手本としたものであり、遣隋使に続いて派遣された遣唐使によって様々な文物がもたらされました。また、多くの渡来人がその技術を以て朝廷に仕え、従来の鍛冶との間に技術の競争が起こり、また前代の飛鳥時代に起こった中国や朝鮮半島との緊張関係に対する対策として武器の需要が増え、国内における蝦夷(えみし)征討のための武器需要もあり、刀剣製作技術の向上が見られました。

奈良時代の刀剣を見る前に、当時の兵士とはどのようなものだったのかを見ておきましょう。

天武天皇は、「文官、武官の諸人は兵器と乗馬の訓練を行い、馬を持つ者は騎士、持たない者は歩卒として訓練せよ」という詔(みことのり/天皇の命令)を出したことが、『日本書紀』天武天皇十三年(685年)閏四月丙戌条に見られます。これは文官(武官以外)、武官(軍事・警察担当官)に関わらず、官人(かんじん/役人)は武器を使用した戦闘、馬術の訓練を行えという命令です。このような命令を出した背景には、663年の白村江(はくそんこう)の戦い、672年の壬申の乱(じんしんのらん)などが関係していたと思われます。

白村江の戦いは、倭国(わこく/日本と称する前の国号)と、倭国へ亡命してきた朝鮮半島の百済(くだら)移民の連合軍と、唐(とう/中国)・朝鮮半島の新羅(しらぎ)連合軍との間に起こった戦いで、倭国・百済連合軍は敗退し、後に唐などが倭国へ攻め込んでくるのではないかという心配から、当時の天皇である天智天皇は防衛策をとりました。結局唐は責めてこなかったのですが、その後に天皇の後継者争いから起こったのが壬申の乱です。

これは天智天皇の弟である大海皇子(おおあまのおうじ)と、天智天皇の子である大友皇子(おおとものおうじ)の間に起こった内乱で、全国の豪族を動員した大きな争乱となり、反乱を起こした大海皇子が勝利して天武天皇となりました。

勝利した天武天皇はより中央集権(天皇に全ての権力を集中する)を強化する政策をとり、これまで全国各地の豪族がそれぞれ有していた軍事力も例外ではありませんでした。

続く持統天皇は皇族、官人にその位階(いかい/官人に与えられる序列)に応じた武器・武具の装備を定めた詔を発しています。つまり皇族や貴族(五位以上の位階を持つ者)は甲(よろい)一領、大刀(たち)一口(ひとふり)、弓一張、馬を装備し、六位以下の官人は大刀一口、弓一張、矢一具を装備せよというものでした。そして701年の大宝律令によって整備されたと考えられている軍事態勢が軍団です。

大宝律令や養老律令の軍防令(ぐんぼうりょう)の規定では、戸籍に従って一戸から健康な正丁(せいてい)と呼ばれる、21歳から60歳までの納税対象者である男子の中から三人に一人を徴兵することになっています。つまり徴兵される人は一般農民です。戸とは、戸籍に記される人民把握のための最小単位で、郷戸(ごうこ)と呼ばれ、これは50戸で郷(さと)と呼ばれる行政単位を構成する戸であることからこう呼ばれます。そして徴税を行う単位である戸はこの郷戸を指します。

郷戸は単一家族ではなく、房戸(ぼうこ)が2、3戸で郷戸を構成しました。房戸は現在一般的に言う一家族で、奴隷(ぬひ)を含めておよそ7、8人で構成されています。房戸ごとに1つの家に住み、房戸が2、3戸で郷戸を構成します。しかし、郷戸に含まれる房戸が必ずしも血縁関係があるとは限らず、郷戸は単なる行政上の単位です。郷戸はおよそ15人から20人前後で構成され、その中に3、4人の正丁がいたとされています。従って一戸から1人の正丁を徴兵するということは、房戸から1人ではなく、郷戸から1人ということになります。

徴兵された者は軍団に配属されました。1軍団は兵士1000人を一軍団とし、国ごとに最低でも1つ、大きな国では複数置かれました。各国では複数の郡を1グループとし、そのグループごとに設置しました。従って軍団が複数ある国では、徴兵された者は居住地近くの軍団に配属され、決して他国の軍団に配属してはならない決まりでした。

注)陸奥国や出羽国などの大きな国では一軍団を数千人とし、それが複数設置されている一方、一軍団数百人といった小規模の軍団もあり、必ずしもみな1000人を定員としたという訳ではありません。

軍団を統率するのが軍毅(ぐんき)で、軍団の規模によって大毅(だいき)、その補佐官である小毅(しょうき)が置かれました。1000人構成の場合、兵士5人一組で伍(ご)となり、200人の伍長(ごちょう)がこれを統率し、伍が10組(50人)で隊(たい)となり、20人の隊正(たいしょう)がこれを統率しました(軍防令隊伍条)。

そして2隊100人を10人の旅帥(りょすい)が、4隊200人を5人の校尉(こうい)が統率しました。この計1000人の兵士を1人の大毅と2人の小毅が統率しました。そして兵士達は10人を一火(か)とし、この火ごとに食事の支度などを行ったようです。

軍防令軍団大毅条には、大毅・小毅は軍団内の散位(さんゐ/位階のみで官職が無い者)、勲位(くんゐ/軍功のあった者)、および武芸に秀でた者を、校尉以下には弓馬に秀でた者を任命せよとあり、また大毅、小毅にはその職掌(しょくしょう/仕事内容)に、兵士への弓馬の講習が定められており、特に大毅、小毅には弓馬の腕が求められました。そして徴兵された兵士は弓馬を良くする者は騎兵隊、それ以外は歩兵隊に配属され、隊正、旅帥、校尉は騎兵と歩兵を別々に統率し、混成してはならないと定められていました。

なお、平治は軍団は国司の管理下にありますが、征討軍派遣など有事の際に各国の軍団が招集される場合は、朝廷が任命した大将以下、その動員数によって定められた数の指揮官が任命され、各軍団の指揮にあたりました。

徴兵された者は、一部の武器や食事の支度に必要な物を、自腹で個人あるいはグループ単位で用意しなくてはなりませんでした。これを自弁と言い、個人で用意しなくてはならないものは、弓1、弓弦袋1、副弦(そえつる/予備の弦)2、征箭(そや/軍用の矢)五十、胡(やなぐい/矢入れ)1、大刀(たち)1、刀子(とうす/小刀)1、砥石(といし)1、藺笠(いがさ/いぐさで編んだ笠)1、飯袋(いいぶくろ)1、水甬(みずおけ)1、塩甬1、脛巾(はばき/脚絆-きゃはん)1、鞋(あい/わらじ)1でした。

また、兵士1人ごとに糒(ほしいい/炊いた米を干して乾燥させた保存食)を6斗(と)、塩を1升(しょう)準備しなくてはなりませんでした。1升は10合(ごう)、1斗は10升ですので、6斗は600合となります。米(白米)1合を炊くとおよそ330gとなり、これはおよそお茶碗2杯分で、食事一回分の量と言われます。奈良時代は1日2回の食事であったと考えられていますので、兵士達が1日に2合食べたとして600合は300日、つまり兵士1人の10ヶ月分の食料といった量になります。もちろんこれは白米の場合で、糒の場合はどうであったかは分かりませんが、6斗という量がどれほどのものかの目安として書きました。

なお、糒は水とともに口に含んで食べたり、水を入れて炊いたりして食べました。糒は保存がきくので長期間の戦になった場合の食料として備蓄されました。ちなみに倉庫令(そうこりょう)には、糒の保存期限を20年としています。

また、各火(か)ごとに自弁で用意しなければならない物として、幕(天幕/テントとして使用?)1、釜2、鍬1、草切1、斧1、手斧1、鑿(のみ)1、鎌2、鉄箸1があり、隊ごとに自弁で用意する物として火鑽(ひきり/火を起こす道具)1、点火用乾燥もぐさ1、手鋸(のこぎり)1がありました。これらは主に食事の支度に必要な物と思われます。

このように、徴兵された兵士達はさまざまな物を自費で用意しなければなりませんでしたが、果たして一般農民が弓や大刀(たち)などの武器を個人で用意できたのでしょうか。出来たとすれば、どこから手に入れたのでしょうか。

国司は毎年計帳(けいちょう)を作成しました。計帳とは、郷戸に提出させる戸内の人数、性別、年齢などが記された申告書を、郷、郡、国ごとにまとめた税徴収の基本台帳です。これを2通作成し、1通は太政官へ提出し、朝廷では各国から提出させた計帳をもとに、庸(よう)、調(ちょう)の税収入を計算し、予算組を行いました。一方、国司はこの計帳をもとに徴兵する者を決定したと言われ、それを郡司や郷長(さとおさ)などを通じて本人に通達したのではないでしょうか。

そして戸内から徴兵されることを知らされた郷戸は、定められている自弁の武器や装備を準備し、配属される軍団に前もって納入したのではないでしょうか。しかしこれらを準備するにはそれなりの費用がかかります。準備出来ない郷戸もあったはずです。そこで連帯責任を負わせたのではないかと思います。郷戸は5戸で一組の「保(ほ)」というグループとなり、税の連帯責任を負っていました。従って郷戸で準備出来ない場合は保で、保でも出来ない場合は郷(50郷戸)で連帯責任を負ったのではないでしょうか。

そして自弁の武器は武器そのものを準備するのではなく、その費用を稲や特産物などで支払い、軍団が所属する国などが用意した物を購入するといった形であったのではないでしょうか。そうでないと、一般農民が大刀(たち)などの武器をどこに注文するのでしょう。近くに鍛冶屋があって刀身は作ることが出来ても、刀はそれだけでは使用出来ません。拵(こしらえ/鞘などの外装)が必要です。これらにはまた専門の職人が必要です。また軍隊は規律ある集団であり、武器・装備などは統一されたものでなければなりません。各人が個別に用意したならば、その規格はバラバラになってしまいます。従って国などがある程度規格化された物を作っておき、徴兵が決まった者に購入させる方が自然だと思います。

徴兵期間が終了すると、これら自弁の武器などは各人に返却されたと思います。そしてこれらの武器は自宅で保管し、普段は農業に従事しながら、征討などのいざという時には補助要員として徴兵されたのではないでしょうか。

軍防令簡閲戎具条には、「国司は年毎に孟冬(もうとう/冬の初め=10月)に、戎具簡閲(じゅうぐかんえつ)せよ」とあります。戎具とは武器のことで、簡閲とは数え調べることです。つまり国の長官である国司は、毎年10月に武器の調査を行えというものです。

ここで言う武器とは軍団に所属する兵士が保有している武器ではなく、一般農民が保有している武器を指します。そしてその武器とは弓と刀剣類です。この調査結果をまとめたものを伯姓器仗帳(はくせいきじょうちょう)と言い、これを中央に提出しました。これは一般農民が保有する弓や大刀(たち)、刀子(とうす)などの武器を取り上げるためのものではなく、むしろこれらの武器は一般農民の保有が認められていました。この時代にこういった武器を一般農民が自主的に保有するとは考えにくく、こういった武器を保有しているのはそのほとんどが兵役を終えた農民であったのではないでしょうか。従ってこれには補助要員としての兵士がどれくらいいるかを調べるという意味と、許可している武器以外を保有していないかを調べるという意図があったのではないでしょうか。

一般農民に保有が認められている武器がある一方で、保有が禁止されている武器・武具もありました。軍防令私家鼓鉦条には、個人の家には鼓鉦(こしょう)、弩(おおゆみ)、牟、矛肖、大角(はらのふえ)、小角(くだのふえ)、及び軍幡(軍旗類)があってはならないとあります。鼓鉦とは軍事において合図などに使用するドラと太鼓(たいこ)で、大角、小角は角製の笛で、軍旗などと共に軍団を指揮する道具であり、弩は矢を機械仕掛けで射る大型の武器です。

また令の解説書である『令義解(りょうのぎげ)』によると、牟は2丈(にじょう/約6メートル)の矛(ほこ)で、矛肖とは1丈2尺(約3.6メートル)の矛のことで、これらは強力な武器と考えられたことから個人が保有することが禁じられたのです。

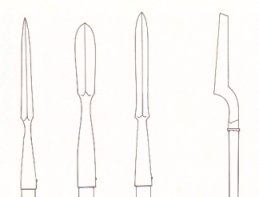

| 鉾 |

|

| 袋槍 |

|

鉾とは刺突用の武器で槍に似ていますが、槍のように茎(なかご)が無く、刀身の下にある筒状の部分に柄を差し込みます(上の袋槍の写真参照)。また槍は左手を逆手(手のひらを上に)で柄の前方を、右手で柄の下方(手前)を握って構えます(槍の構え方参照)。左手は動かさずに右手を後方に引いてすぐに突き出し(繰り出し)ます。この時、柄を握って射る左手の中を滑らすように柄を繰り出します。この動作を素早く行うのです。「槍は突くな、繰り出せ」と言われる所以(ゆえん)です。

一方、鉾は片手、あるいは両手で柄を握って突きます。従って槍の柄はすべりを良くするために表面は滑らかに仕上げられていますが、鉾の柄は正倉院蔵の鉾に見られるように、木を芯にして割り竹で包んだ柄(打柄/うちえ)で、その上から柄全体に糸を巻いたり漆を塗って補強し、握る部分にはさらに糸巻きなどを施しています。正倉院の鉾の刀身は一尺ほどで、柄は一丈三尺(約3.9メートル)ほどとなっています。またその中には鎌状の突起が付いた鉾もあり、これは深い傷を負わせたり、敵の騎兵の衣服や甲(よろい)に引っかけて落馬させるといった用途に用いられたと思われます。なお、鉾には投げて敵に突き刺すといった使い方や、長い柄を利用して敵を打ちのめすといった使い方もあります。

次に弓について簡単に解説します。

日本の弓は世界最大級で、縄文時代でおよそ1.5メートル前後、弥生時代になると2メートルを越えます。正倉院蔵の弓は七尺二寸(約2.18メートル)ほどの物が主で、奈良時代の弓は、あまり太くない自然にある木の樹皮をはいで軽く削った丸木弓(まるきゆみ)、太い木を割り削った木弓(きゆみ)といった木製弓です。材料となる木は梓(あずさ)、檀(まゆみ)、櫨(はぜ)など強靱な木を利用しましたが、現在こう呼ばれているこれらの木と同一の物であったかどうかははっきりとはしません。

これらの木製弓は弦(つる)をはずすと真っ直ぐな木となり、弓の長さはこの真っ直ぐになった木、つまり素材の長さを言いますが、長さがあるため木を輪切りにすると当然必要な長さが取れません。従って木を縦に使って作る事になります。そうして作った弓の上下端にある筈(はず)と呼ばれる部分に弦(つる)を掛けますが、上端を末筈(うらはず)、下端を本筈(もとはず)と呼びます。上側を「末」と呼ぶのは、木のてっぺんに近い側、つまり成長していく側を「末」、根っこに近い側を「本」と呼び、弓を作る際は末が上になるようにするからです。

そして成長過程にあった末側は弾力がありますが、根っこに近い側は弾力が少ないため、この本末の弾力差を均一にするために弓の半分よりも下を握って矢を射るのです。また、これらの木材は強靱ですがあまりしならないため、あまり強く弦を引くと折れてしまいます。そこで弓の長さを長くして、あまり強く引っ張らずともしなるようにし、折れにくくしたのです。

矢は鏃(やじり)、矢柄(やがら)、矢羽(やばね)から成ります。矢柄は矢の棒の部分で、矢竹(やだけ)を使用します。また、矢竹を箆(の)と呼ぶことから、矢柄を箆とも呼びます。矢の長さは矢を握った際の人指し指から小指までの長さを一束(つか)とし、束に満たない長さは指一本を一伏(ふせ)として表現し、例えば十二束三伏などと言います。また、矢はその用途によって軍用の征矢(そや)、狩猟用の野矢(のや)、競技用の的矢(まとや)などがあります。

箆(矢)の長さは射手の身長などによって自分に適した長さにします。指を伸ばし両手を横に広げた状態での、右手中指先から左手中指先までの長さはほぼその人の身長に等しいと言われます。そして矢の長さはこの長さ、つまり身長の半分に指数本分を足したくらいの長さが適当であるとされています。この矢の長さを矢束(やづか)と呼びます。これは先に解説した通り、弓の長さを測る単位が「束」であることからこう呼ばれます。矢を射る格好を真似してみると、確かに弦を引く右手の指先はアゴの下あたりに来る事が分かります。ちなみに、現存する奈良時代や平安時代の箆はおよそ2尺3、4寸(約70~72センチ)です。

箆のお尻には矢筈(やはず)を設けます。凸形に切り込みを入れてそこへ弦を掛けるためのものです。矢筈には、矢のお尻の竹節に直接切り込みを入れる節筈(ふしはず)や、筈の部分を別の竹の節や木、角(つの/動物のツノ)などで作り、矢のお尻にはめ込む継筈(つぎはず)などがあり、軍用の征矢は節筈としました。

矢を安定して飛ばす役目を果たすのが矢羽で、一般的には鷹の仲間や鷲の羽が多く使用され、他に雉(きじ)、鶴、鴾(とき)、鷺(さぎ)、雁(かり)、鴨(かも)などの羽も使用され、特に鷲や鷹の羽が珍重されました。

矢羽として使用する際は、こうした羽を羽茎(はぐき/羽の真ん中にある軸)で左右半分ずつに切って使用します。羽の枚数により二立羽(ふたてば)、三立羽(みたてば)、四立羽(よたてば)があります。軍用には三立羽が用いられ、矢筈の切れ込みの上端に当たる箆の部分に1つ、その左右に等間隔に1つずつ取り付けます。その際、羽の裏表の方向を揃えて取り付けます。

これはどういうことかと言うと、車の初心者マークが矢羽の形に似ているのでこれを例に説明します。鳥の羽には裏表があります。初心者マークも表はカラーの色付きですが、裏は茶色っぽい磁石面になっています。初心者マークを縦に2分割すると、矢羽の形に似た物になります。これら2分割したものを、それぞれ右の分を箆の右側に、左の物を箆の左側に取り付けると、初心者マークのカラー面は当然どちらも上向きになっています。これは言い換えるとカラー面同士が、そして磁石面同士が向き合っている状態です。軍用は3枚羽を取り付けますのでもう1枚取り付ける事になるのですが、既に取り付けた左右の初心者マークを、それぞれ時計の9時、3時の位置に取り付けたとすると、もう1枚を12時の位置に取り付けます。同じように縦に2分割した初心者マークの右側を12時の位置に取り付けたとすると、3時の位置の磁石面と12時の位置のカラー面が向き合い、9時の位置の磁石面と12時の位置の磁石面が向き合う事になります。つまりこれでは羽の裏表が位置によって向き合う面が異なってしまいます。

しかし、3枚の初心者マークをそれぞれ縦に2分割し、その右側3枚を1つの箆に取り付けると、3枚の初心者マークはそれぞれカラー面と磁石面が向き合います。つまり表面(裏面)がみな同じ方向に向く事になります。つまり2分割した羽は、それぞれ右側は右側だけで1本の矢を、左側は左側だけで1本の矢を作るのです。従って1枚の羽は2本の矢に使われる訳です。こうすると飛んでいく矢は旋回し、右回りと左回りの矢となり、敵により矢を食い込ませる働きをします。そしてこの1枚の羽から出来た二石(せき/弓を数える単位)一組のやを一手(ひとて)、諸矢(もろや)と呼び、2本1セットとなるため兵士は偶数の矢を所持することになります。

鏃は矢の先端に取り付ける金具の事で、根(ね)とも呼ばれ、弥生時代以降は鉄製が主となっています。その目的は射通す、射切る、射砕くといったものです。狩猟用の矢である野矢は四立羽となりますが、野矢の鏃には雁股(かりまた)、尖根(とがりね)があります。

狩俣は二股になった鏃でその内側には刃が付いており、飛んでいる鳥や走る獲物の足を射切るための鏃です。そして狩俣には鏑(かぶら)が取り付けられます。鏑とは、千枚漬けなどに使われる野菜の蕪(カブ)に似た形で丸っこい形をしたものです。鏑は雁股の鏃を取り付ける前に箆に差し込み、その後に鏃を取り付けます。鏑は主に木製で、内側は箆が貫通する部分以外はくり抜かれており、側面に数個穴が空けられています。この矢が飛ぶと、この穴に空気が流れて笛のような音が鳴り、獲物を威嚇する目的があります。なお、平安後期には鏑矢は軍用に用いられるようになり、征矢(そや/軍用の矢)の上差(うわざし/差し添えの矢)として携帯し、戦いの合図として射合いました。

尖根(とがりね)には腸繰(わたくり)と平根(ひらね)があります。

腸繰は鏃に鎬(しのぎ)と返りが付いた物です。鎬は日本刀の鎬と同じで、中央を高くして山形にした物で、返りとは刺さった鏃が抜けないように矢のお尻に向かって突起を付けた物です。つまり、三角形の3つの頂点全てがとがっている物です。その名前は獲物の腸(はらわた)をえぐるという事から付いた物です。また平根は腸繰の鎬を取り平らにした物です。

練習用である的矢には平題(いたつき)と呼ばれる物があり、先が尖っていない小さな鏃を付けた物です。また、的を傷付けないように木や角(つの/動物のツノ)などで箆の先端を包み、先端は尖らさずに平らにしたものを神頭(じんどう)と呼びますが、これも平安時代後期には軍用に利用され、先端を木などではなく金属にした金神頭(かなじんどう)が現れ、楯(たて)や甲(よろい)などを打ち砕く目的で使用されました。

弓矢を入れる容器には靫(ゆぎ/靭とも書きます)、胡(やなぐい)、箙(えびら)、空穂(うつぼ)があり、靫と胡は古代の容器です。

靫は背板、前板、脇板から成る方立(ほうだて)と呼ばれる細長い長方形の筒状の箱で、背板(体に密着する側)を前板(背板に向かい合う側)よりも高くした作りで、上から鏃(やじり/矢の先端の金具)を下にして差し込みます。これを背板に取り付けてある緒で右腰に負いますが、この時矢羽が左肩の方へ向くように負います。そして矢を取り出す時は上から引き抜くのではなく、前板の下方に空いている長円形の穴から鏃側を持って下に引き抜きます。

また胡は靫が発展した物で同じく右腰に負う矢入れで、飛鳥時代から奈良時代にかけて主に公家の儀式用として発展した物です。平胡(ひらやなぐい)は、幅20糎ほど、奥行き7糎ほど、深さ5、6糎ほどの浅い平たい箱で、背板(体に密着する側の面)だけが高さおよそ30糎ほどと高くなっており、矢を入れるというよりも差し込むといった感じで、矢がバラつくのを背板に付いている緒で整えるといった物です。漆塗りに、蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)の装飾が施されました。また靫が発展して筒状となったものが壺胡(つぼやなぐい)で、靫と同じく前面の下部にある穴から矢を抜き取ります。

| 箙 |

空穂 |

|

|

一方、平安中期頃から武士が用いたのが箙と空穂です。

箙も方立で、鏃を固定する矢配板(やくばりいた)を備え、背板に着用のための緒を付けてあります。なお、矢を入れた状態のものを胡、矢を入れる道具そのものを箙と言うとも言われますが、鎌倉時代以後には胡は公家の儀式用、箙は武士用とされました。また空穂は矢を雨露などから守るために、箙全体を懸皮(かけかわ)と呼ばれる鹿、熊、虎、豹(ひょう)などの皮で覆ったものです。空穂は狩猟用であったため、武士が用いるようになるのは室町時代になってからのことです。

これらの矢入れは、身に付けた状態では左肩から矢羽が出ているため背中に負っているように勘違いされる事が多いですが、矢入れは右腰に負い、矢入れを自分に対して左に傾けて負い、矢入れの下方にある穴から手を入れて鏃側を持ち、右斜め下に引き抜くのです。

軍団兵士の武器は、自弁の弓、大刀(たち)、官給の鉾(ほこ)、弩(おおゆみ)であり、こういった武器を使った訓練を行いました。なお、自弁の装備の中に刀子(とうす)がありましたが、この時代の刀子は武器というよりも工具といった意味合いが強いため、必ずしも武器として使用されたとは限りません。

『続日本紀(しょくにほんぎ)』の慶雲元年(704年)六月条によると、諸国の軍団兵士は2隊100人が1グループ(番)となり、番ごとに十日交替で年間計60日間の訓練が課せられていました。この期間に弓射、大刀(たち)、鉾(ほこ)の扱い方などを訓練したと思われます。そして弩(おおゆみ)については、軍防令軍団条には、隊ごとに2人の強壮な兵士を選んで弩の射手として訓練し、番に均一に配置せよとあり、矢をセットするのに強力な力が必要であった弩の射手には力持ちが任命されたことが分かります。なお、弩の詳しい形状などは分かりませんが、強力な機械仕掛けの弓で、矢をセットするのに時間がかかるので、迫ってくる敵へ柵(き/城)の中から発射したり、対岸から川を渡って向かってこようとする敵に対しての攻撃など、敵の人力での弓射が届かない安全な場所からの攻撃に使用されました。

『日本書紀』持統七年(693年)によると、持統天皇は戦場における兵士の配置や編成(陣立て)の専門家である陣法博士を全国に派遣し、一律に教習したとあります。その内容とは、1隊(50人編成)の基本体勢を、盾を持った5組の伍(ご)計25人が横一列に整列し、その後ろに同様に5組の伍が横一列に整列するというもので、この体勢を崩さずに隊正の合図や指揮のもとに行動するというものです。前述のように、この時代の軍団兵士は一般農民から徴兵され、訓練も年間60日といったごく短期間のものであったため、個人の戦闘能力がどれほど向上したかはおおいに疑問があります。従ってこの整然とした集団行動が個人の戦闘能力不足を補うものであったと考えられます。

以上は歩兵の訓練の概要ですが、騎兵の訓練はどうだったのでしょうか。

当時、関東地方を中心に兵部省が管轄する牧(まき)が置かれていました。これは軍馬を繁殖、飼育する牧場で、国司(くにし/県知事)が管理しました。廐牧令によると、牧では馬が2歳になると国司、牧長(牧の長官)が立ち会いのもと、馬に「官」の文字を焼き印し、毛の色などの特徴を記した書類を2通作成し、1通は国司のもとへ置き、1通は太政官(だいじょうかん/朝廷の最高機関)に提出することになっていました。牧では繁殖の目標が定められ、目標に達しなければ罰則が、目標を上回ると褒美(ほうび)が出るほど馬は重要でした。そして牧の馬のうち、乗馬に耐える馬はみな軍団へ送り、軍団内の兵士のうち、飼育可能な裕福な者(郡司、郷長やその身内など)に飼育させ、飼育を行う兵士は訓練などを免除されました。

騎兵にはこうした馬の飼育を担当した郡司の身内など裕福な有力者から選ばれることが多く、これらの者達は有力農民ですから一般の農民のようには働かなくてもよく、普段から馬の飼育や狩猟を通じて乗馬・弓射の鍛錬を行うことができたため、一般農民よりも上位のこういった有力者達が騎兵に選出され、訓練は免除されたため、軍団の訓練は歩兵中心でした。

以上のように軍団には騎兵と歩兵があり、騎兵は地域の有力者の師弟が占め、一般農民はほぼ全てが歩兵であったと思われます。そして騎兵は弓を主要武器とし、歩兵には弓射部隊と鉾部隊があったのではないかと思います。なぜなら長柄の鉾は歩兵の強力な武器となったはずで、一般農民には弓よりも扱い安かったと考えられるからです。しかも弓と鉾は同時に携帯出来ません。同時に携帯していれば弓射している時には鉾を地面に置いておかねばならず、逆に矢を射尽くして鉾で戦おうとすれば弓を捨てなければならないからです。従って弓射がある程度出来る者は弓、得意でない者は鉾を主要武器として訓練したのではないでしょうか。

では、騎兵も鉾を使用したのでしょうか。中国などでは騎兵が鉾を使用していたようですが、私は日本の騎兵は基本的に使用しなかったと思います。騎兵の武器が弓であることは令(りょう)の規定などからも分かり、弓馬の技術が重視されていた事は明白です。そして歩兵と同じく弓と鉾は同時には携帯出来ません。特に騎兵は弓を携帯する場合、ちょうど現在の兵士が機関銃などを肩に掛けるように、左肩に弓を掛け、右手は手綱(たづな)を取ります。そして弓は左手で持つため、左手は弓手(ゆんで)、右手は手綱を取るため馬手(めて/右手とも書きます)と呼ばれます。従って、騎兵は弓を携帯していれば鉾は持てないのです。

こういった理由から、鉾は騎兵の武器ではなく、やはり歩兵の武器であったと思います。軍団兵士が使用した鉾は正倉院蔵と同様な物であったと思われますが、それは柄と刀身を合わせれば4メートルを越えます。そしてこのような長柄の武器は基本的に両手で柄を握って突いたり、打ち伏せたりするものであり、こういった利点を生かすにはやはり地上で歩兵が使用するのが最も適していると思われます。

現在私達が一般に馬と言うのは外来種のサラブレッドであり、その体高(地面から人が乗る背中まで)は170センチ前後、体重は500キロほどもあり、これは平地をより速く走らせるために改良された馬であり、明治時代になって日本にもたらされた馬です。それまでの日本の馬は現在ごく少数しかいない木曽馬などのように、体高120センチ前後、体重は300キロ前後とサラブレッドと比べてきわめて小さく、ポニーに相当する大きさの馬でした。軍用馬としては大きな馬が求められましたが、それでも体高は130センチ前後が標準でした。

平地を速く走るために改良されたサラブレッドは坂道などは苦手で、下り坂に至っては下りることができません。また走る際に体が大きく上下に動くため、両手を手綱(たづな)から離して乗ることは非常に難しいです。

一方、日本の在来馬はサラブレッドのように速く走ることは出来ませんが、非常に力強く、ぬかるみや坂道なども平気で、走る時に独特な足の動きであるためほとんど体が上下に動かず、そのため両手を手綱から離して弓射が出来るのです。

奈良時代の日本人の平均身長はハッキリとは分かりませんが、以前に聞いた話によると、古墳時代の男性は162センチ、鎌倉時代の男性は157~159センチくらいあったそうで、奈良時代以降に日本人の身長はだんだんと低くなり、江戸時代にその低さがピークになったそうです。これは仏教が伝わった影響で、肉食をしなくなったことによると言われます。すると奈良時代の男性は160センチほどあったのかもしれません。

現在の日本人成人男性の平均身長にほぼ等しい170センチの私が馬(サラブレッド)を間近で見た場合、その体高は自分の身長ほどもあり、それに身長170センチの人が乗ると、その人の頭のてっぺんまでの高さはおよそ2メートル60センチくらいになります。つまり身長が2メートル60センチもある人を見上げるような感覚です。そしてその馬上の人の足あたりが自分の目線になり、かなりの威圧感があります。

一方、奈良時代の男性の身長が160センチあったとすれば、当時の馬の体高は軍馬で130センチほどですから、自分よりも小さい体高です。またその馬に人が乗った場合、地面からその人の頭のてっぺんまでは2メートル15センチほどになり、馬上の人のヘソあたりが自分の目線となります。これを地上の人と馬上の人の身長差という点で現在の感覚に直すと、ちょうどポニーに身長170センチの人が乗った横に、同じく身長170センチの人が立つという感じです。これではたいした威圧感はないと思います。つまり現在私達が見る馬上の人と地上にいる人との身長差と、江戸時代以前のそれとではかなりの感覚差があると言うことなのです。

従って、テレビで大きなサラブレッドに乗って颯爽と走る騎馬武者や、騎馬武者と歩兵との大きさの違いなど、映像から受けているイメージと実際とでは、かなりの違いがあると言うことを承知しておかなくてはなりません。そうでないと当時の戦闘などを正しく理解出来ないのです。

戦闘は弓射戦で始まり、これで決着がつかなかった場合に鉾による中距離戦、大刀(たち)による至近距離の戦いとなったと考えられますが、できれば弓射戦で決着をつけたいものです。鉾や大刀での中・近距離での戦闘では、どちらかが必ず命を落とすことになるからです。弓射戦で勝利を得るには、敵の指揮官を射るなど、正確な弓射、敵よりも協力で飛距離が長い弓を使うなどといったことが必要です。飛距離が長いと、敵の矢が届かない距離から弓射が出来るからです。こういったことからも、軍団兵士の自弁の武器である弓はある程度の品質が求められるため、前述のように個々人で用意するのではなく、国衙(こくが/県庁)などが用意した一定規格に添った物を購入すると言った形で用意したと思われるのです。

戦闘の勝敗は、強靱で威力がある弓を用いた正確な弓射、一般農民である軍団兵士がどれほど士気(しき/いきごみ、やる気)を持続できるかにかかっており、指揮官や味方の兵士を失うなどして兵士達が恐れをなして士気が下がると、一気に総崩れとなって敗北となります。弓射で決着が付かなかった場合の鉾や大刀による戦闘でも同じ事が言えると思います。

それでは騎兵はどう戦ったのでしょうか。騎兵の主力武器も弓であり、楯を持った歩兵の後ろに整列して馬上から弓射したのではないかと思います。こちらは普段から狩猟などをして弓射の訓練がある程度できていた者達ですから、騎兵が狙うのは敵の指揮官で、一般農民主体の歩兵弓射の目標はピンポイントではなく、とりあえず連射し、敵の動きを止めて、間合いを詰めていくという形であったのではないでしょうか。

戦闘が有利に進んで敵が敗走し出すと、騎兵は馬で追走しながら弓射したと思われます。また、鉾の中には穂先の下方に鍵状の枝が付いた物があり、鉾部隊はこういった鉾を持って逃げ遅れた敵の騎兵を、味方の騎兵と連携しながら追い詰め、敵騎兵の甲(よろい)などにこの鍵状の枝を引っかけて引きずり下ろしたのではないかと思います。敵を壊滅させるには下層の兵士を倒すよりも、指揮官を倒すのが早道だからです。

律令制下の地方軍事組織は諸国に置かれた軍団でしたが、中央の軍事組織が五衛府(ごえふ)でした。衛門府(えもんふ/平城京の諸門を警護)、左右衛士府(さゆうえじふ/大内裏の各役所の警護と都内の夜間警備)、左右兵衛府(さゆうひょうえふ/天皇の親衛隊)の5つから成ります。衛門府と左右衛士府の最下層の兵士を衛士(えじ)、兵衛府の最下層の兵士を兵衛(ひょうえ)と呼びますが、衛士は諸国の軍団兵士から選出され、上京して上番(じょうばん/交代勤務)しました。そして関東諸国の軍団兵士から九州に送られた兵士が防人(さきもり)です。衛士の任期は1年、防人の任期は3年でしたが、延長されることが多かったようです。

衛門府の衛士が約400人、左右衛士府の衛士が約1600人、計約2000人が衛士として諸国の軍団から選出されました。衛士はその職掌(しょくしょう/仕事内容)から、諸国の軍団兵士の中でも優秀な者が選出されたと考えられ、軍防令の衛士上下条によると、衛士を2つのグループに分けて交代勤務させ、下日(非番)の時には衛府にて弓馬、大刀、矛、弩、投石を教習して技術を向上させよとあり、衛士には軍団兵器全ての訓練が課されていたことが分かります。なお、投石とは単に石を投げるというものではなく、機械仕掛けで大きな岩石を飛ばす物であり、柵(城)内からの攻撃などに使用されました。

衛士は諸国の軍団から選抜されましたが、軍防令の兵衛条によると、兵衛は国司・郡司の子弟のうち剛健で弓馬に優れた者を選び、郡別に一人を出すこととし、同じく軍防令の内六位条には、六位以下八位以上の嫡子のうち、21歳以上で役任がなければ、毎年京の官司が審査検討して採点して3等級に分け、そのうち体が丈夫で弓馬が得意な者を兵部省に送って訓練し、兵衛とすることとあります。つまり兵衛は地方の国司や郡司の子弟、中央の下級官人の嫡子から選抜され、その条件はともに弓馬に優れた者というものでした。

古墳時代後期には切刃造りの大刀(たち)や横刀(たち)が出現しますが、奈良時代になっても主流はやはり平造りで、切刃造りはごく少ないです。この時代には五、六寸ほどの刀子(とうす)や、一尺二、三寸の大刀子が多く発見されています。刀子とは、古墳時代の項で短刀と説明しましたが、これは貴族が工作をする時に使用した片切刃造りで豪華に装飾された小刀です。正倉院に多く現存し、柄には角度が付けられ、柄木や鞘には黒檀などが使用され、下緒も付いています。また、刀子を複数本収納した物や他の工作道具とセットで収納した物などもあり、工作に使用されていたことが分かります。

| 刀子(正倉院所蔵品のレプリカ) |

|

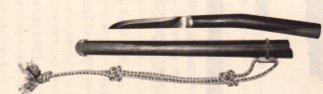

東大寺の正倉院(しょうそういん)には、光明皇后(こうみょうこうごう)によって亡き夫である聖武天皇(しょうむてんのう)の遺品など多くの宝物が納められていますが、その目録を『東大寺献物帳(とうだいじけんもつちょう)』、または『国家珍宝帳(こっかちんぽうちょう)』と呼びます。この目録には納められた品々の名と形状などが詳しく記載されており、大刀は100振も記載がありますが、記載されている内容と一致する現存物は金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんかざりのからたち)一振と、杖刀(じょうとう/つえのような外装の刀)二振のみとなっています。

| 金銀鈿荘唐大刀 |

|

| 「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著 より |

目録には多数の大刀(たち)が記されているのに、現存するものがほんのわずかであるというのは、764年に起こった藤原仲麻呂の乱(ふじわらの なかまろのらん)の時に、正倉院からこれらの武器が官軍の武器として持ち出され、返却されなかったりまったく別物が返却されたからなのです。従って正倉院は聖武天皇の遺品や宝物を納めた単なる宝庫ではなく、朝廷の武器庫の役割もあったとも考えられています。

金銀鈿荘唐大刀は、唐風の豪華な装飾がなされた拵であり、この形式が儀仗化され平安時代になって飾太刀(かざたち)となります。この金銀鈿荘唐大刀は、やや細身ながら柾目鍛えに直刃を焼き、切先は両刃となり、区は刃側、棟側の両方に切られ、刃側の区はより深く切られています。この頃にはまだはばきは使用されていなかったので、刃側の深い区によって鞘からスッポ抜けないように工夫がなされています。金銀鈿荘唐大刀は、正倉院収蔵品中の第一の優品であり、かつ儀仗用とはいえ、実践にも十分耐えうる作となっており、この時代の儀仗用の大刀はみな実践にも耐えられるように作られており、いざという時には使用されていたのです。

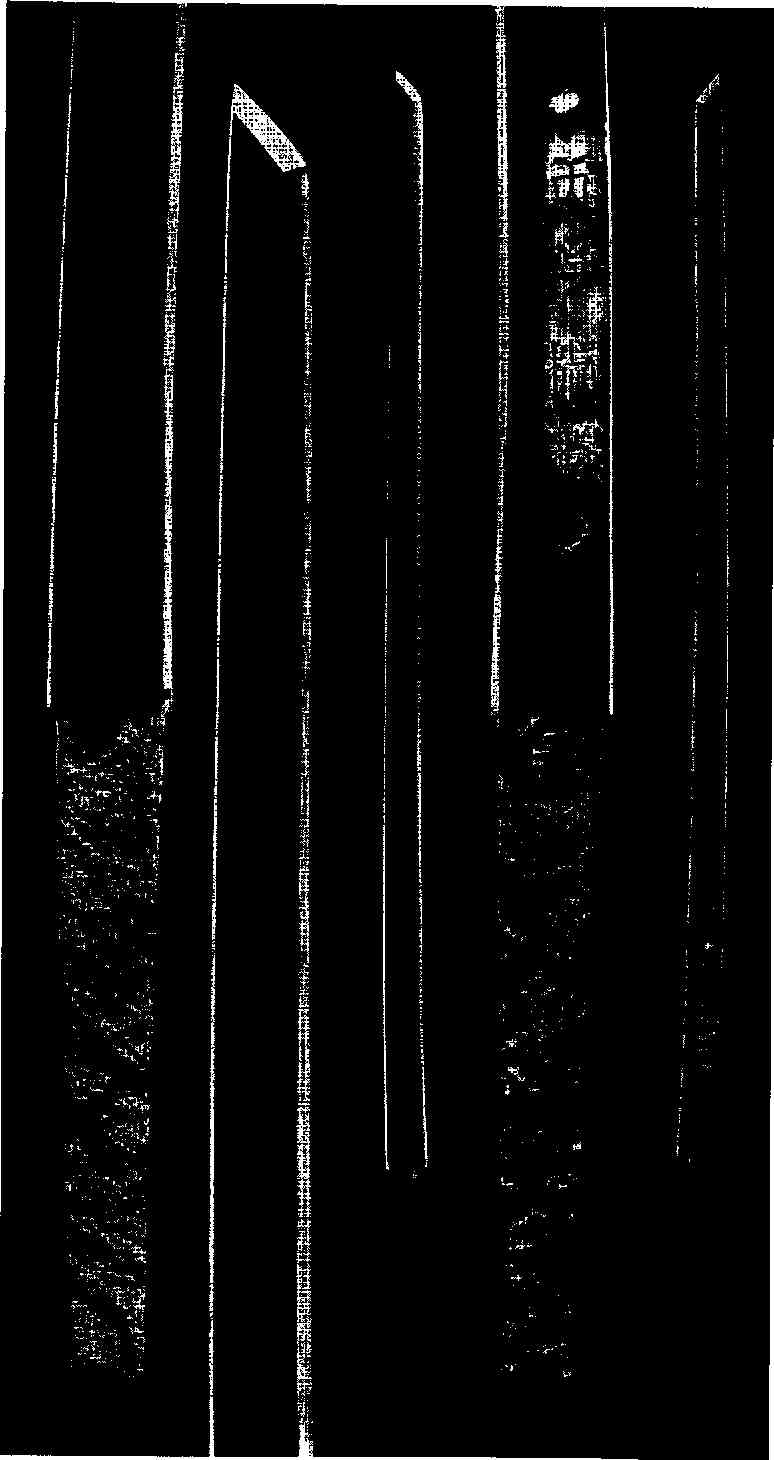

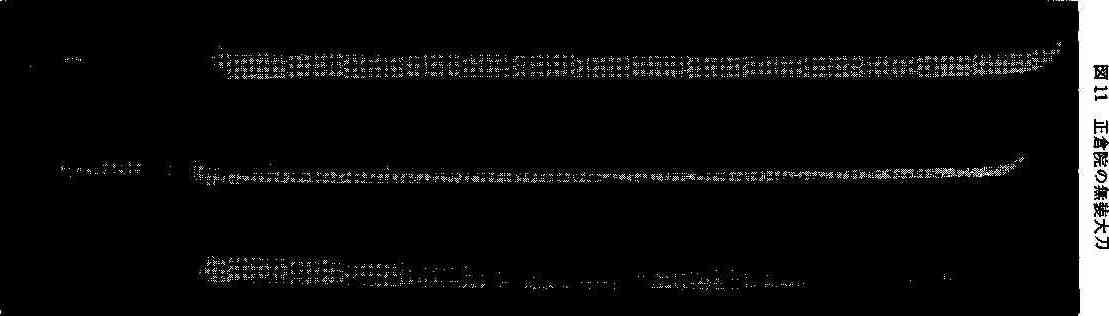

| 正倉院の無荘刀 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」より |

正倉院には大刀(たち)、横刀(たち)が55振、手鉾(てぼこ)5振、刀子(とうす)類87振などが現存しており、大刀には切刃造り、切先両刃造り、平造り(造り込み参照)があります。これらの中に無荘刀(むそうとう)と呼ばれるものがあります。これらは外装、つまり拵(こしらえ)が無い刀の総称で、無荘刀の中に三尺四寸八分(約105糎)の鎬造りの大刀があります。切先にはふくらが付き、三分(0.9糎)の反りが認められます。この反りは焼き入れを行った際に自然に生じたもの(焼き入れ参照)で、意識的に付けたものではないとも言われます。しかし、この時代に直刀が本流であったのであれば、反りがある刀は不良品だったのではないでしょうか。そんな不良品を正倉院に納めるでしょうか。従って、この反りは反りと認められて収蔵されたものと思え、反りの始まりとは考えられないでしょうか。こういった姿の大刀は群馬県の末期古墳からも多く出土しています。

また収蔵されている切先両刃造りの大刀には、頑丈な鉄の拵(こしらえ)が付いています。黒漆をかけた鞘に鉄の補強金具が付けられています。茎は薄く細いきゃしゃな造りですが、このような造りの大刀が東北地方の末期古墳からも出土しているため、これらは朝廷に仕える官工が製作し、蝦夷(えみし)征討に向かった者達がこういった大刀を官給刀として与えられたと考えられています。

なお、日本においては両刃(もろは(の剣は早くに儀礼化し、5世紀頃には平造りの大刀(たち)が用いられるようになりました。つまり直刀であり、剣は両刃であることから突くという目的のための造りと考えられますが、片側にのみ刃を付けた大刀は打ち切ることを目的としていることは明らかです。また中国や朝鮮半島からもたらされた剣や大刀は、その茎(なかご)の短さから片手で扱う事を示しますが、正倉院などの大刀の茎は既に両手で持つことを示す長さとなっています。

直刀という言葉から、突くものというイメージがあるかもしれませんが、片刃であることからやはり打ち切ることを目的としたものであり、正倉院の収蔵品などに見られる切先両刃造りは突くことと切ることの双方を目的としたもので、特殊な形状であることから、ある程度身分が高い者が佩用したのではないかと思われます。

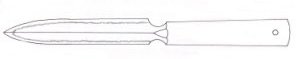

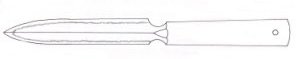

正倉院に黒作横刀(くろづくりのたち)という名前で、一風変わった刀が収蔵されています。これは蕨手刀(わらびてのかたな)と呼ばれるもので、柄の部分に山菜のわらびに似たうず巻き状の突起があることからこう呼ばれるものです。茎が直接柄(つか)となる共柄(ともづか)で、正倉院所蔵のものは刃長一尺六寸四分(47センチ)となっています。

蕨手刀は、古墳時代の末期から平安時代の初期にかけてごく短期間に使用されたものです。北は北海道から南は鹿児島県まで、全国で180振以上が発見されていますが、特に岩手県では70振以上も発見されており、続いて宮城県、北海道、山形県で多く発見されています。そのほとんどがごく小さな古墳などからの出土品ですが、正倉院の黒作横刀、群馬県の大宮巖鼓神社(おおみやいわつづみじんじゃ)に伝世品があります。

初期の蕨手刀は直刀ですが、後に柄、刀身に反りを持つようになり、直刀のように突くことを目的としたものではなく、打ち下ろして切るという、後の打刀(うちがたな)の始原をなすものであるとも言われています。

| 黒作横刀(正倉院蔵のレプリカ) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」より |

まだまだ謎が多い蕨手刀ですが、ここではあまり解説されることがないこの蕨手刀について、石井昌国氏著の『蕨手刀 日本刀の始原に関する一考察(雄山閣出版 1966年)』などを参考に少し詳しく解説します。

ここで、蕨手刀を最も好んで使用したとされる蝦夷(えみし)について少し解説しておきます。

古代日本では東北地方には陸奥国(むつのくに/福島、宮城、岩手、秋田の北東部、青森)、出羽国(でわのくに/山形、秋田の北東部以外)の二国が置かれ、蝦夷(えみし)とはこの東北地方に住み、朝廷による支配を拒否し、独自の文化と生活スタイルを持った人々のことで、蝦夷(えみし)と言う言葉は、朝廷がこういった服属しない遠方の独自の分科を有した人々を、異民族とみなして付けた蔑称(べっしょう)です。

「蝦」は、海中で泳ぐ小さなエビを指す漢字で、蝦夷(えみし)がエビのような長いヒゲを生やしていたからとか言われますが、詳しい事は分かっていません。

蝦夷(えみし)といった名前は、朝廷側が東北地方に住む人々をひとまとめにして勝手に付けたものであり、必ずしも蝦夷(えみし)と称された人々が同じ価値観を持っていたとは限りません。つまり蝦夷(えみし)と呼ばれた人々がみな強い一体感を持っていた訳ではなく、豊かな物資をめぐる蝦夷(えみし)同士の争いもあったのです。

東北地方は馬の産地でありまた金も産出し、平安時代には主要武器であった弓矢の矢に使用する鷹の羽なども産物とし、北方との交易によってラッコなどの珍しく貴重な毛皮も有し、大変豊かな地域でした。そしてこれらの豊かな物資をめぐって争いが絶えない地域でもありました。朝廷はこうした豊かな東北地方をも支配下に置くために、飛鳥時代から何度も蝦夷(えみし)征討のための軍を派遣しましたが苦戦し、789年には大敗してしまいます。

そこで征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)として坂上田村麻呂(さかのうえの たむらまろ)が征討に向かい、平安時代初期の801年に一応の勝利を得て支配下に納めましたが、完全制覇ではありませんでした。そこで桓武天皇は蝦夷(えみし)を完全制覇するためにまた軍の派遣を計画していましたが、「軍事と造作が民を苦しめている」という進言を受け、征討軍派遣を断念し、本州最北端までの完全征討は成りませんでした。

朝廷に服属した蝦夷(えみし)は俘囚(ふしゅう)と呼ばれ、関東地方をはじめ全国に強制的に移住させられました。蝦夷(えみし)は狩猟を以て生活をなしており、また東北地方は馬の産地でもあったため乗馬も良くし、機動力を駆使した戦法で朝廷軍を圧倒し、その戦闘力を買われた俘囚達は、移転先の国衙(こくが/今で言う県庁)の主要戦闘員として構成されていきました。

一方、服属することを条件に東北地方にとどまることを許された俘囚もいました。彼らは服従を条件に税を免除され、国衙や朝廷に特産物を納めました。そして北海道などとの貿易によって力を蓄え、今だ朝廷支配を拒否する蝦夷(えみし)を抑える役目を任されました。つまり、同じ蝦夷(えみし)と呼ばれた人達でも、朝廷側に付いた俘囚(ふしゅう)と呼ばれる人達もおり、蝦夷(えみし)征討にはこうした俘囚が朝廷軍として蝦夷(えみし)と戦ったのです。

時が経つと、各地へ強制移住させられた俘囚達はその待遇に不満を持つようになり、各地で反乱を起こすようになり、困った朝廷は897年に強制移住させられた俘囚を東北地方へ返すことにしたのです。そして蝦夷(えみし/俘囚を含む)は豊かな東北地方で再び力を蓄え、前九年・後三年合戦で活躍する陸奥国の安倍氏や出羽国の清原氏、その後の約100年にも及ぶ繁栄を築いた奥州藤原氏へとつながっていくのです。

ここで注意が必要なのが、同じ「蝦夷」という漢字を使って「えみし」、「えぞ」と読む場合があるということです。この「えみし」と「えぞ」は同じ漢字を用いますが全く別物です。「えみし」は先述したように、古代日本(平安時代まで)の東北地方に住む人達を、朝廷が異民族扱いして呼んだ蔑称です。

そして「えぞ」とは、平安時代後期に蝦夷(えみし)の完全制覇を果たし、朝廷の支配が本州最北端の下北半島にまで及ぶようになり、鎌倉時代以降に北海道を蝦夷ヶ島(えぞがしま)と呼ぶようになり、北海道、アイヌの人達を指して蝦夷(えぞ)と呼ぶようになりました。従って同じ「蝦夷」という漢字を用いていますが、「えみし」と「えぞ」は時代も指す人々や地域が違いますので注意が必要なのです。ここで「蝦夷」にしつこく「えみし」とふりがなをふったのはこういう区別があるからです。

蕨手刀は室町時代には既に発見されていたようで、江戸時代になると東北地方で多く発見されるようになります。その多くは開墾中に発見されたようで、直径4、5メートル、高さ1メートルほどのごく小さな古墳から出土した例が多いようです。これらの古墳は現在私達が想像する古墳とは違ってかなり小さなもので、当時の開墾者もそれが古墳とは気づかずに掘り返したようです。また、馬具とともに出土した例はほとんどなく、山形県、宮城県、福島県出土刀の多くはへし曲げられて埋葬されていたという特徴があります。

古墳から出土したものはほとんどが東北地方のもので、群馬県、埼玉県、長野県、島根県でも古墳から出土したものがあります。また、長野県や群馬県では山間部で発見された例が多く、中部地方以東は東山道沿いに多く発見されています。

発見地は全国に及びますが、発見数一位は東北地方で125刀(岩手県五七刀、宮城県32刀、山形県一七刀、福島県9刀、秋田県六刀、青森県四刀)で、次いで北海道が二九刀、関東地方12刀(群馬県七刀、埼玉県2刀、東京都二刀、静岡県1刀)、四位は中部地方12刀(長野県一〇刀、栃木県1刀、山梨県1刀)、九州地方は2刀(熊本県1刀、鹿児島県1刀)となり、近畿地方は正倉院の伝世品1刀、中国地方では島根県で1刀、四国地方では徳島県で1刀となり、合計183刀発見されています。

注)これらの発見数は上記石井氏の書籍発行時点の数です。また、折損、腐食などしているが、その原姿を想定し得るものを合わせると225刀になります。

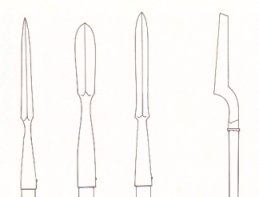

各地で発見された蕨手刀をつぶさに調査した石井氏によると、蕨手刀は以下の3つのタイプに分類できます。

Ⅰ型は東北地方、北海道に多いタイプで、平造りで角棟(かくむね)となり、刃長は長めで身幅広く、かます切先となり区(まち)はなく、鐔(つば)は切先側から挿入して腰元の踏ん張りで鐔を止めるというもので、柄、刀身ともに反りがあります。このタイプは関東地方(東京の吉祥寺、浅草の各1刀)や中部地方(山梨県の1刀)にも見られ、蕨手刀の80%以上がこのタイプです。

Ⅱ型は中部・関東地方で見られるタイプで、平造りで角棟となり、刃長は短く柳刃包丁(やなぎばぼうちょう)のような形をしたもので、反りは無反りか内反りとなります。鐔は切先から挿入するもの、茎(なかご)側から挿入するものの両方があり、茎側から挿入するものには刃区(はまち)、棟区(むねまち)ともに切られています。中部地方(長野県祢津出土の最古の蕨手刀)や、岩手県(前方後円墳出土)、福島県南部でも見られ、蕨手刀のおよそ15%がこのタイプです。

Ⅲ型は西日本で見られるタイプで、切先両刃造り(きっさきもろはづくり)、つまり棟側の切先寄りにも刃がある造り込みとなったもので、平造り、切刃造りの2タイプがあります。棟は丸棟となり、平造りのものは短寸で反りは無く、切刃造りのものには長寸のものもあり、鐔は茎側から挿入し、区で止めています。このタイプは、奈良県の正倉院、島根県、群馬県、長野県、鹿児島県から各一刀ずつの発見であり、蕨手刀総数の5%ほどを占めるにすぎません。

このように、全国各地で発見された蕨手刀には、明らかに地方的特色が見られ、蕨手刀は一様ではなかったのです。

蕨手刀の造り込みはそのほとんどが平造りで、北海道や岩手県、山形県、宮城県で鎬造り(しのぎづくり)かと思われる蕨手刀が発見されています。また切先両刃造りは西日本の蕨手刀の造り込みですが、群馬県渋川市真壁の刀、長野県大門の刀は切先両刃造りとなっています。また長野県諏訪市では、片切刃造り(かたきりはづくり)の蕨手刀が発見されています。この蕨手刀は佩表(はきおもて)を切刃造りに、佩裏(はきうら)を平造りとしています(通常は逆/造り込みの効果参照)。片切刃造りは、鎌倉後期から南北朝期にかけて現れた造り込みなのですが、群馬県伊勢崎市(旧佐波郡采女古墳)出土の豪壮な直刀にも片面を鎬造り、裏を平造りにしたものがあります。

また、石井氏は蕨手刀を刃長によって短寸(30センチ超-40センチ)、中寸(40センチ超-50センチ)、長寸(50センチ超)の3つに分類し、30センチまでを刀子(とうす)としています。ただし蕨手刀には完品は少なく先が欠けたものが多いため、刃長を計り得る57刀の刃長を調べた結果、短寸23刀、中寸19刀、長寸6刀、30糎未満が9刀という結果でした。

この結果から蕨手刀の刃長を日本刀の区分に当てはめると、短寸のものは寸延び短刀、中寸のものは小脇差、長寸のものでも脇差となり、蕨手刀には刃長二尺(60センチ)を越える、日本刀における刀に相当するものは無く、蕨手刀の平均刃長は一尺五寸(約46センチ)となり、日本刀の区分で言う短めの脇差が主流であるということになります。また長寸にあたる蕨手刀6刀のうち2刀が北海道で、福島、宮城、岩手、秋田で各1刀ずつ発見されており、長寸のものは東北以北に限られ、東北地方も北へ行くほど寸法が長くなるという傾向にあります。

また、蕨手刀の柄(つか)の長さの平均は12センチとなり、これは片手で扱うことを示しています。そして特徴的な蕨の部分に緒通しの穴が開けてあり、ここに紐を通して手にからめ、手から離れないようにしたと考えられます。蕨手刀は柄木(つかぎ)を用いず、茎(なかご)に直接樺皮(かばかわ/白樺の樹皮)などを巻いて使用していました。

身幅は日本刀に比べてかなり広く作られており、およそ4.5センチ前後となり、最も狭いものでも3.5センチを下りません。これは柔らかい刀身をカバーするためと考えられ、古刀の太刀で身幅が広いものでも4センチほどですので、短い蕨手刀ではいかに身幅が広いかが分かります。重ねも厚めですが、身幅が広いものはその重量軽減のためか薄くなっています。

完存する蕨手刀で最長のものは福島県新鶴のもので、一尺七寸三分(55.5センチ)です。最長と言っても日本刀の区分で言うごく一般的な脇差サイズですが、身幅は4.8センチとかなり広く、先幅もほとんど変わらず、重ねも1.2センチとかなり厚く、刃長に比べてきわめてズングリとして頑丈な造りとなっていますが、柄長は12センチとあくまで片手打ちの寸法となり、この蕨手刀は片手で扱う限界のサイズとなっています。

そして蕨手刀の最大の特徴はその反りです。上古刀において意識して反りを持たせた刀は蕨手刀のみであると言われます。「意識して」とは、焼刃土を塗って焼き入れをした場合、自然と二分五厘(7.5ミリ)ほど自然に反るからです。従ってそれ以上の反りは意識して反らしたと考えられるのです。蕨手刀の反りはまず柄(つか)に始まります。そして柄を反らすにも限度がありますので、次に刀身に反りを持たせるようになります。2センチ以上を深反りとすると、それは東北以北に限られ、1センチ以上の反りを持つ刀は東京都の2刀、山梨県の1刀、長野県に1刀ありますが、やはりほぼ東北以北に限られます。そして反りが無いものや内反りになったものは福島県より南で発見される例がほとんどです。

なお、蕨手刀は、刃を上にして刀のように帯に差すのではなく、太刀のように刃を下にして腰からぶら下げて身に付けます。従って鞘には足金物(あしかなもの)が付いており、鐔は喰出鐔(はみだしつば)と呼ばれる、鯉口(こいくち)より少しだけ大きい、縦長の小振りの鐔を主に使用しています。

正倉院刀は刃長一尺六寸五分(47センチ)で、刃長に比べて身幅は狭く、拵(こしらえ)には鉄製の鯉口金具(こいくちかなぐ)、足金物(あしかなもの)、責金(せめがね)、鐺(こじり)が付けられ、鞘は平鞘(ひらさや/丸味が無い平らな鞘)で黒漆塗りとなっています。そして柄は白樺の樹皮で巻き黒漆をかけ、鉄製の喰み出し鐔(はみだしつば)を柄側から挿入するようになっています。

また、特徴的な蕨手刀が発見されています。それは切先下に小さな穴を開けたもので、宮城県石巻市出土(旧桃生郡桃生町樫崎/刃長47.5センチ)、山形県東根市小田島野田出土(刃長41.2センチ)、岩手県奥州市出土(旧胆沢郡若柳村/刃長43.2センチ)、青森県弘前市田町熊野奥照神社蔵(刃長50センチ)、北海道江別市江別太出土(刃長48.2センチ)と、それぞれ1刀ずつ、計5振発見されています。これらの蕨手刀には、切先下10センチほどの物打ちに0.5-0.8センチの穴が開けられていて、宮城県の蕨手刀には鐔上3センチの所にも穴が開けてあり、切先下の穴には、青銅製の鳩目(はとめ)のような筒状の金具がはめこんであります。

この穴は一体なんのために開けられたのでしょうか。このような刀を振ると、「ふっ ふっ」と音がするそうで、大勢の者がこのような刀を振れば異様な音が響いたかもしれません。

蕨手刀には、炭素量が少ない芯鉄(しんがね)を、炭素量が多い皮鉄(かわがね)でくるんだような構造の例も見られますが、その皮鉄は大変柔らかく、炭素量は0.2から0.3%ほどと、日本刀の芯鉄に等しいものです(日本刀の皮鉄は0.7%ほど)。そして芯鉄は純鉄に近く、炭素量は0.07%ほどとなっています。先に山形県、宮城県、福島県の古墳出土の蕨手刀は折り曲げられて埋葬されている例が多いと書きましたが、このような柔らかい刀身なので手で折り曲げられたのです。

しかし、柔らかいということは粘りがあるということで、曲がりはしても折れなかったのではないかと思います。そして東北地方の刀工達はこういった材料の性質を理解し、この炭素量が少なく焼きを入れるのが困難な地鉄(じがね)に適度な焼きを入れ、強度を高めていたのです。それは焼刃土を塗らずに刀身全体に弱い焼きを入れるというものです。石井氏は、古剣書の『観智院本(かんちいんぼん)』にしばしば出てくる「うずみやき」がこれに当るのではないかと述べています。そして東北地方から北海道で発見されたⅠ型の蕨手刀6刀を研磨した結果、全てにうずみやきが見られたと述べています。

注)『観智院本』は、『正和銘尽(しょうわめいづくし)』の室町時代の写本で、有名刀工の銘鑑です。

注)「うずみやき」の漢字は「埋」という漢字と「金偏に卒」なのですが、後の文字はパソコンでは変換できなかったのでひらがなにしました。

タイプ別の地刃の特徴としては、Ⅰ型は細かな板目肌で無地風となり、不純物が混ざり込んだ弱い地鉄に映りが現れ、刃文というようなものは見られず、弱いうずみやきが施されて皆焼(ひたつら)状になります。皆焼とは、字のごとく刀身全体にまだらな焼きが入ったようなものです。室町時代の末相州物によく見られるものです。

| 皆焼 |

|

Ⅱ型は沸(にえ)が強く鍛えは大肌となり、乱れ刃や皆焼状となります。藤代松雄氏(ふじしろ まつお/故人・人間国宝)によって、群馬県吾妻郡東吾妻町の巌鼓神社(いわつづみじんじゃ)伝世の蕨手刀が研磨され、その結果この蕨手刀は丸鍛え(まるきたえ/芯鉄無し)で、折り返し回数も少なく(4、5回ほどと推測される)、荒鍛えとなっていますが、渦巻き(うずまき)状の大肌が現れて地景(ちけい)入り、沸映り(にえうつり)も見られる沸の強い刀で、特に刃縁により強い沸が見られることが分かりました。

また不純物が混ざったまま鍛えられており、何の変化も見せない純鉄も所々に現れています。刃文は刃区の上から矢筈(やはず)風や蟹の爪風の焼刃がみられ、腰の開いた互の目乱れ風に変化し、中程から見事な皆焼(ひたつら)になって猛烈な働きをみせています。物打ちのあたりはおとなしい小乱れ刃となり、二重刃が現れ、帽子(ぼうし)は浅くなって崩れ、10糎以上の長い返りを見せています。この沸の強い大肌の地刃は、鎌倉後期に完成した相州伝を見るがごときのものです。この地刃に類似した直刀が、上信地方、つまり上野国(こうずけのくに/群馬県)、信濃国(しなののくに/長野県)の末期古墳からも出土しています。

この蕨手刀以上の肌物(はだもの/地肌が肌立ち目立つ物)が、山形県の野田古墳から出土しています。それは蕨手刀子(わらびてのとうす)で、刀子とは30糎に満たない短刀のことです。これには「うずみやき(焼刃土を塗らずに丸焼き)」が施され、鎌倉時代の相州伝の名工で、正宗十哲に数えられる越中国則重の松皮肌(まつかわはだ)を連想させる大板目肌となっています。松皮肌とは、大板目肌の模様に沿って黒い地景(ちけい)が現れるものです。

この刀子は、短いながら芯鉄(しんがね)を皮鉄(かわがね)でくるみ、炭素量が異なった鉄を組み合わせ、また純鉄(じゅんてつ/ほとんど炭素を含まない鉄)も混ざり込んで荒く鍛え、丸焼きにしたものと考えられ、則重が沸出来(にえでき)であるのに対し、この刀子は匂出来(においでき)となっています。またこの松皮肌が流れて綾杉肌(あやすぎはだ)となる所もあり、この綾杉肌は後に月山肌(がっさんはだ)と呼ばれるものです。

月山とは、奥州鍛冶の中心を成した舞草鍛冶(もくさかじ)から分かれた刀工一派で、古剣書によると平安末期に山形県の月山の麓に住し鍛刀した一派です。そしてこの刀子はその月山鍛冶が後に住む月山の麓に近い野田古墳から出土していることが興味深いです。

長野県や群馬県、山形県で、こういった後の相州伝を思わせる地肌を持つ直刀や蕨手刀、蕨手刀子が発見されている訳ですが、これは蕨手刀と同様に(蕨手刀の伝播ルート参照)、東山道を経由して中部・関東の鍛法が東北地方へ伝わったのではないかと私は思います。それは、奈良時代頃から朝廷は、東北地方開拓のために中部、関東地方の農民などを移住させて開発を行っているからです。蕨手刀を作った奥州の鍛冶は、基本的に良く詰んだ梨子地肌を鍛えますが、そこから分派したとされる月山一派がこういった独特な地肌に鍛えるということは、どこからかそういった技術が流入したと考えざるを得ないからです。恐らくは中部、関東地方の大板目に鍛える鍛法が伝わり、平安後期に中央と交流を持つようになって大和伝を学び、それらが合体して板目が流れる鍛法が生まれたのではないかと思います。

Ⅲ型はかなり整った板目に柾目を交えた地肌となり、細直刃を刃区(はまち)上数センチから焼き出す、つまり刃区の上の数センチには焼刃がないということになり、これを焼き落としと呼びます。正倉院の伝世刀、長野県小県郡長和町(旧長門町)大門の切先両刃造りの蕨手刀は、研磨された結果いずれも板目肌に大肌を交じえ、刃寄りを柾目としていることから、直刃を焼くということを前提として鍛えており、細かな地沸が付き地景現れて全てが整い、Ⅱ型に見られるような荒々しさはみられず、Ⅰ型、Ⅱ型よりも一段と高度な技術を見せ、直刃を整然と渡す技術は当時の地方鍛冶の及ぶ所ではなく、切先両刃造りという造り込みや直刃を焼く技術、その直刃を焼くのに適した鍛錬技術など、早くから韓鍛冶(からかぬち)を招いて先進技術を学んだ技術の差が見てとれます。

日本刀学者であり、(財)日本美術刀剣保存協会設立に尽力した故・佐藤寒山(さとう かんざん)氏は、正倉院伝世品の蕨手刀と長野県大門出土の蕨手刀は時代も同じもので作風も大変よく似ており、その作刀技術も伯仲(はくちゅう/甲乙付けがたい)しており、同一人物の作とは言えないとしても、朝廷に属する官工の作と考えられると述べています。

また、群馬県渋川市北橘町真壁(旧勢多郡北橘村真壁)の塚原古墳から出土した蕨手刀は、関東には珍しい短寸で切刃造りのⅢ型で、かなり洗錬された一刀となっています。この蕨手刀は錆び付いて鞘から抜けなかったのですが、油をさしてなんとか抜くと、錆び付いた佩表(はきおもて)に驚くことにわずかではありますが奈良時代そのままの輝きを残していたのです。そしてそこには砥石の痕跡はなく、地肌まで研ぎ出されていたのです。

5世紀中頃と考えられる長野県安坂将軍塚から名倉砥が出土し、この頃には今の研ぎで言う下地研ぎまでは行われていたことは既に書きました。しかし、この蕨手刀にはそれに続く工程、つまりは地肌や刃文、働きなどを鮮明にする工程が施されており、すでに奈良時代には現在の研ぎとほとんど変わらない技術があったことが分かります。そしてこの蕨手刀も正倉院伝世品、長野県大門の蕨手刀と同じく刃寄りを柾目肌とし、棟寄りには板目肌を見せ、地景(ちけい)入り、返りを長く焼いています。

現在発見されている蕨手刀で最古のものは、長野県東御市祢津(旧小県郡東部町祢津)の古見立古墳出土のⅡ型(中部・関東型)蕨手刀で、その副葬品などから7世紀初頭(600年代初頭)のものとかんがえられています。そして各地で発見された蕨手刀の姿や拵(こしらえ)の様式を考察すると、3タイプの蕨手刀で一番古式なのは中部・関東地方に多いⅡ型で、次に畿内以西に多いⅢ型、一番新しいのが東北地方に多いⅠ型ということになります。

従って蕨手刀の伝播(でんぱ/伝わること)ルートは、信濃国で発生した蕨手刀が東山道を南下して関東地方へと伝わり、武蔵国(むさしのくに/東京都、埼玉、静岡の一部)を経て陸奥国(むつのくに/福島、宮城、岩手、青森、秋田北東部)の福島へと伝わり、東山道を北上して宮城、岩手へ入り、途中で関山峠(宮城と山形の県境)を越えて出羽国(でわのくに/山形、秋田の北東部以外)へも伝わり、青森、最終的には北海道へも伝わったと考えられています。そして東北地方へその製法が伝わったのは8世紀初頭(奈良時代初頭)と考えられています。

注)茨城県東茨城郡城里町(旧東茨城郡桂村)の、高根古墳出土の蕨手刀が最古であると記載しているサイトもありますが、高根古墳出土の蕨手刀は7世紀中頃(650年)より少し前とされていますので最古ではありません。

注)武蔵国は771年に東海道へ編入されるまでは東山道に属していました。

『集古十種(しゅうこじゅっしゅ)』に掲載されている、群馬県高崎市中豊岡町出土のⅡ型蕨手刀は、Ⅱ型の典型的な姿であり、長野県祢津の最古の蕨手刀、長野市朝陽北長池の池生神社蔵の蕨手刀、群馬県前橋市(旧勢多郡宮城村苗ケ島)出土刀、吾妻町巖鼓神社の伝世刀、埼玉県秩父市積石塚出土刀、埼玉県熊谷市の熊谷工業高校校庭出土刀、山梨県西八代郡市川三郷町(旧三珠町)出土刀、静岡県裾野市出土刀などとも非常によく似た姿をしており、これらは姿だけではなくその寸法も大差ないものとなっています。

このように中部地方から関東地方にかけて出土したⅡ型の蕨手刀は、ある種一定の規格品のような感があり、正倉院に伝世刀があり、朝廷と関係が深かった長野県(大門)、群馬県(真壁)の蕨手刀が極めて類似していることから、蕨手刀は朝廷に属する官工が作刀し、蝦夷(えみし)征討に参加した中部、東国の兵に官刀として与え、それが蝦夷(えみし)征討の進軍ルートに沿って広まったという説が出てきたのです。

注)『集古十種』は、江戸後期に松平定信(まつだいら さだのぶ)によって編纂された、各地の宝物図鑑です。

考古学者である故・大場磐雄(おおば いわお)氏は、正和22年に当時発見されていた56振の蕨手刀についての研究発表を行い、「蕨手刀の分布が主に東山道から北海道に及んでいるのは、征夷の士卒が佩用したことによるものであり、特に上信地方に古式、奥州がこれにつづき、北海道に新式を残すのは、その規模が次第に拡張したことを意味する」と述べていたのに対し、現存する蕨手刀をつぶさに調査した石井昌国氏は、「確かに上信地方では古式な刀を出し、遺跡もそれにならい、東北も特に福島に古の例をのこし、宮城以北に新式が多く、さらにその北部から北海道にかけて、より発達した太刀様の蕨手刀や毛抜形刀が出土しているのをみて、その所論を再認することができる」と述べています。また、「岩手を中心にその遺跡が密集し、関東以西のものとは型式を別にした異様な蕨手刀が発見されているのをみると、これは蝦夷(えみし)のなかでも俘囚(ふしゅう)と呼ばれる中央の文化にもっとも接近した人々が佩用したものとすることも可能で、はじめはそれも征夷の士から伝えられたものとみられるが、これを享受した俘囚の刀工が鍛冶し、また古墳も営造し、そこに副葬されたものと考えられる。」と著書『蕨手刀 日本刀の始原に関する一考察』の結びで述べています。

このように、現時点では信濃国で発生した蕨手刀は、旧東山道を通って関東地方へと伝わりました。信濃国は古くから朝廷とは関係深い国であり、奈良時代には朝廷に軍馬を提供する牧場が置かれています。また、関東地方の毛野国(けぬのくに)はヤマト王権時代から密接な関係にあり、毛野国の有力豪族である毛野氏(けぬうじ/けぬし)は蝦夷(えみし)征討に参加していることから、信濃国で発生した蕨手刀が関東地方を経由して征討軍によって東北地方へもたらされたというのは納得がいきます。そして蕨手刀は東北地方へ伝わると、自分達の好みに合ったのか東北地方でも作られるようになり、進化していったのです。

蝦夷(えみし)と呼ばれた人達の中には、征討軍に敗れて朝廷に従う者達も現れ、俘囚(ふしゅう)と呼ばれました。そして今だ朝廷に従わない蝦夷(えみし)を抑える役目を担うようになります。蕨手刀は蝦夷(えみし)の武器で、それで朝廷軍のみと戦ったと思われがちですが、征討が進むと俘囚は朝廷軍に加わって、蝦夷(えみし)と戦うようになりますので、蕨手刀同士の戦いもあったと思われます。そもそも蝦夷(えみし)といった言葉は、朝廷側が東北地方に住む人達をひとまとめにして勝手に付けた呼称であり、蝦夷(えみし)と呼ばれた人達が同じ価値観を持った統一された集団であった訳ではありません。従って、広い東北地方にはある一定の地域を納める一族が複数あり、それらは必ずしも同じ価値観を持っていた訳ではなく、朝廷側に付く方が有利であると考える者達もおり、あくまで従わないといった者もいたのです。

要するに、蕨手刀は東北地方に伝わると、狩猟を生業とした彼らには都合の良い姿格好が好まれ、自らに伝わる作刀法によって作るようになり、地域内での蝦夷(えみし)同士の争いや、朝廷・国衙(こくが/県庁)の侵攻軍と戦うことによって、次第に武器として進化していったのです。ただし、前述のように蕨手刀にはその地域的特徴を示した3つのタイプがあり、蕨手刀=蝦夷(えみし)ではなく、また蝦夷(えみし)のみが使用したものでもなく、当時の刀の一形態であり、東北地方に伝わると特に蝦夷(えみし)に好まれ、改良されて後々まで好んで使用したのが蝦夷(えみし)だったのです。

「反りのある蕨手刀は馬に乗ってのすれ違いざまの斬撃に大きな威力を発揮した」、「朝廷軍が蝦夷(えみし)戦に苦戦したのは蕨手刀の威力にあった」などと説明されることが多いです。これらは本当でしょうか。私は何か釈然としない(しゃくぜんとしない/スッキリしない)のです。蕨手刀には柔らかい鉄が使用されていますが、東北地方の鍛冶はこの弱点をよく知り、重ねを厚くしたり身幅を広くしたり、うずみやきという丸焼きによって硬度を増していました。しかし、いくら頑丈に作っても寸法は脇差です。いくら反りがあるからと言っても、二尺以上ある直刀を相手にして、馬に乗ったすれ違いざまの攻撃にどれほどの効果があったでしょうか。

刀同士の戦いの場合、刀の長さが長い方が有利なのは言うまでもありません。自分は相手の間合いの外にいながら、相手に攻撃出来るからです。刀と槍とでは、槍の方が有利なのと同じです。確かにぶ厚くした反りのある蕨手刀が当たると、反りの作用と重みによって良く切れたでしょうが、相手に届かなければ意味がありません。

そもそも、蕨手刀は馬に乗る者が使用したのではないと思われます。蕨手刀の発見地でも解説しましたが、古墳出土の蕨手刀は東北地方に多いのですが、馬具とともに出土した例はほとんどありません。つまり、蕨手刀は馬に乗ることができない、徒歩の身分の者が使用したと考えられます。そしてこの古墳も既に解説しましたように古墳とは気付かずに掘り起こされたごく小さな墳墓といったものなのですから、その身分が想像できます。

蝦夷(えみし)が弓馬を良くしたことは、『続日本後記(しょくにほんこうき)』に「弓馬戦闘 夷之生習」とあることから、当時既に蝦夷(えみし)が弓や乗馬に長けていた(たけていた/優れていた)ことが分かります。しかし、弓馬は良くするとは書かれていますが、蕨手刀のことは何も書かれていません。反りがあるという点から、誰かが想像して言ったことが、これらの記述と結び付いて、蕨手刀が馬上にて威力を発揮したとなったのではないでしょうか。

平安初期に出羽国で起こった蝦夷(えみし)の反乱を、武力を用いずに治めた藤原保則(ふじわらの やすのり)は、「蝦夷兵一人に百人の軍団兵士があたっても勝負にならない」と述べています。蝦夷(えみし)軍がいかに強かったかが分かるというものですが、これは蝦夷(えみし)軍が強すぎたのではなく、朝廷側の軍が弱すぎたのです。蝦夷(えみし)は狩猟を生業(なりわい/生計を立てている職業)としていました。獣(けもの)を仕留めて毛皮を取ることもあったでしょう。そのために弓馬の技術が必要であり、また日々狩猟を行うことによってその技術が向上したのであろうことは容易に想像できます。獲物を仕留めるにはチームワークが必要です。追い込む者、仕留める者など役割分担も必要です。こういった生活に必要なことが日々繰り返されることによって、一種の軍事訓練にもなっていたのでしょう。そして狩猟によって磨かれた戦法が機動力をいかしたゲリラ戦法だったと思います。

一方、朝廷軍の兵士はどういった者達であったかということは既に軍団の項で解説した通り、一般農民から徴兵した兵士であり、年間に60日といったごく短い訓練しか受けておらず、しかも重税に疲弊した農民達で自らが志願して兵士となった訳ではありません。そんな素人同然の兵士が、日々狩猟を行って弓馬の訓練を行っている蝦夷(えみし)と戦って勝てるはずがありません。しかも農民達は勝っても何も褒美(ほうび)はありません。そしてたとえ朝廷軍と言っても、蝦夷(えみし)側から言えば朝廷軍は侵略者です。自分達の土地や生活を守ろうとして戦う蝦夷(えみし)と、何の得もない農民ではその士気(しき/いきごみ)が違いますので、初めから勝ち目は薄いのです。従って、朝廷軍が蝦夷(えみし)征討に手を焼き、勝てなかったのは蕨手刀の威力のせいではなかったのです。

ところで、馬上戦において反りがある蕨手刀の方が直刀よりも有利であるということに何か根拠があるのでしょうか。カミソリのような薄くて鋭利な刃物では、刃を当てて力を入れて押せば物は切れますが、刀のような重ねが厚くて強度を増すために刃も厚くしたものではそうはいきません。切るためには物に当ててから引くという行為が必要となります。しかし、刀身に反りを付ければ力学的に引くという力をサポートしてくれるので、より切りやすいということになるのです(日本刀の科学参照)。

従って湾刀と直刀とでは、斬れ味については湾刀の方が優れていると思いますが、馬に乗ってすれ違いざまの片手による斬撃においては、湾刀も直刀もその斬れ味などにたいした違いは無いと思います。しかも通常馬に乗ることが出来るのは身分が高い者です。それは蝦夷(えみし)でも同じではなかったでしょうか。そして馬上の者は歩かなくてもよいため頑丈な甲冑(かっちゅう)を着るはずです。となると、甲冑を着た敵に刀で切りつけてもあまり効果はありません。

そもそも、馬に乗ったまま刀でチャンチャンバラバラと戦うことなど希であったと思います。およその戦闘の流れは軍団の解説中の「戦闘」の項で解説しました通りで、戦(いくさ)の主要武器は弓矢や投石といった飛び道具です。まずはこれらを使って遠距離から攻撃し、これで決着がつかなかった場合に鉾(ほこ)や大刀(たち)による中・近距離戦が始まります。これらは主力戦闘員である歩兵の戦いであり、歩兵よりも上位の騎兵の武器はあくまで弓であり、これら騎兵同士が不安定な馬上で片手で刀を振り回しての戦闘などよほどのことがない限りしなかったと思われます。また蝦夷(えみし)においても馬に乗る者は歩兵よりも上位の者であったはずで、これらの者は大刀(たち)を佩用(はいよう)し、蕨手刀のような短い刀は佩用せず、蕨手刀は歩兵の武器であったと私は思います。

蝦夷(えみし)は狩猟を生業としていましたので、蕨手刀はもともと獲物を仕留めたり、仕留めた大物の獲物を解体するために使ったのではないかと思います。狩りを行うには機動力が必要です。素早い動きの獲物を仕留めないといけないからです。そのためにはしゃがんで身を隠したりすることもあったでしょう。そんな時、直刀を腰からぶら下げていれば鞘尻が地面に当たって邪魔になります。そこで反りを付けた短い蕨手刀を佩用すれば、鞘尻が上に向くため地面に触れずにすみます。そして獲物を解体する時に、刀身の重ねを厚くして身幅を広くして重くすると、片手でトンと打ち下ろすだけで骨まで切れたのではないでしょうか。ちょうど中華包丁のイメージです。

朝廷側が送り込んだ征討軍は、きっと蝦夷(えみし)の狩猟によって培われた(つちかわれた)ゲリラ戦法に苦戦したに違いありません。地の利を生かした蝦夷(えみし)のゲリラ的な攻撃に、たいした訓練を受けていない朝廷軍兵士は為す術もなかったと思います。蝦夷(えみし)との戦いに苦戦したのは、蕨手刀の反りの威力ではなく、蝦夷(えみし)の戦法にあったと私は思います。

上古刀において、意識的に反りを付けた刀は東北地方に多く発見されたⅠ型の蕨手刀だけであるとされ、この蕨手刀が平安時代になって毛抜形蕨手刀(けぬきがたわらびてのかたな)、毛抜形刀(けぬきがたのかたな)へと進化し、毛抜形刀を元にして太刀の原型である毛抜形太刀が作り出され、それゆえ蕨手刀が日本刀の原型であると言われます。現物から言うとそう言わざるを得ないのですが、これも私は何か釈然としないのです。これらについては平安時代の項で解説します。

これまで上古刀と呼ばれる刀剣類を見てきましたが、皆さん上古刀と言うと古墳から出たサビ付いたあまり魅力が無い物というイメージがあったのではないでしょうか。しかし、既に古墳時代には柄に紐を巻いて漆をかけた拵(こしらえ)や、鎬造り(しのぎずくり)の大刀が存在し、奈良時代には現在とあまり変わらない研磨の技術もありました。そして日本刀研究家をして古刀の名品と比較しても遜色がないと言わしめたものもあり、また焼き反り(焼き入れにより自然に現れる反り)とも言われますが、既に反りの認められる大刀が正倉院や一部の古墳から出土しており、いわゆる日本刀の基礎を成すものは既に上古刀時代にあったのです。

![]()

![]()