�Ó��̕�-���q����

�z�[��

�Ó��̕��@�ڎ���

�������N�i�P�P�W�T�N�j�`����O�N�i�P�Q�R�P�N�j

���㏫�R������-�l�㏫�R�������o�A��㎷���E�k���

�S�����ɂ߂����������ł������A1185�N�̒d�m�Y�̍���Ŕs��ŖS���Ă��܂��܂����B���̕����Ǔ��ő���Ȑ��ʂ��グ�����`�o�́A����ȐU�镑�����������ߌZ�E�����̓{����A�Ǔ�����闧��ƂȂ�܂����B�����͕����̎c�}�̒Ǔ��E�`�o�Ǔ��𖼖ڂƂ��āA���N���Ɂi������/�����j�̍ݒ����l�i�������傤����j���w�����錠���A�����E���ɗ̂���A���ƕāi�Ђ傤�낤�܂�/�킢���ɕK�v�ȐH���Ƃ��Ă̕āj�����錠���삩�瓾���̂ł��B

�ݒ����l�Ƃ́A��́i����傤/���m���j�����łȂǂ̎������s�킹�邽�߂Ɍق������n�̗L�͎҂ł���A�ނ�͊J���̎�ł��肢���镐�m�ƌĂ��悤�ɂȂ�ҒB�ł����i���m�̓o���Q�Ɓj�B

���̖�ڂ𐋍s����҂Ƃ��āA���Ǖߎg�i�������Ԃ�/��̎��j�����n���i���ɂ��Ƃ��j�������Ƃɒu�����A������C�����錠����������ɔF�߂�ꂽ�̂ł��B�܂�`�o��Ǔ�����ׂɂ́A�`�o��T���ĕ߂܂����ڂ��K�v�ŁA�������ǂ��ɓ����邩������Ȃ��̂ŁA�S���I�ɂ��̔C�����ʂ����ҁi���Ǖߎg�j���K�v�ł���A�܂��T���A�ߔ�����ɂ͕��͂��K�v�ł��邽�߁A�����̍ݒ����l�����W���Ďw������҂��K�v�ł���A�`�o�Ɛ킢�ɂȂ������ɂ͐H�����K�v�Ȃ̂ŁA���������ҁi���n���j���K�v�ł���Ƃ��������������̂ł��B

�n���͕�������ɂ͊��Ɏg���Ă������t�ŁA���n�œy�n�Ɣ_�����Ǘ��A�x�z����҂��w�����t�ł��B�n���͓��������Ƃɒu���ꂽ�̂ō��n���ƌĂ�A���Ǖߎg���������܂����B����ɂ���đS���̌R���E�x�@���𗊒��������������ɂȂ����̂ŁA1185�N�����q���{�̐����Ƃ���l�������܂�܂����B

�������̐����͊��q���{�ƌĂ�܂����A���{�Ƃ͓V�c�̖��ɂ���ē��Ɍ������R���𗦂��鐪�Α叫�R���A�o��ɒ������w�Ƃ����Ӗ��ŁA���Α叫�R�͓V�c���C����������E�ɂ����܂���B�܂��A���{�Ƃ������t�͍]�ˎ��㒆�����Ɏg���o�������t�ł���A�����͊��q�a�i���܂���ǂ́j�ƌĂ�A�֓����ӂ̕��m�𑩂˂铏���Ƃ��������̂ł����B

�]���ē��{�̍��ƌ���͓V�c�ł���A���ɋE���Ȑ��ɂ͍�������̎x�z�������y��ł��܂����B���q���{���J���ꂽ����e���ɂ͒��삪�C�����h��������́i����傤/���m���j������A���q���{���u�������͎�̂����s������N�Q������̂ł͂���܂���ł����B�����č��ɗ́E�����o���ɂ����āA�ݒn�̎偨�����̎�Ƃ����Ŕ[���̗��ꂪ���ɏo���オ���Ă��鏊�ցA�n�������荞��ł���Ƃ������Ɋւ��Ď�̂���̎傩�甽�������������߁A���n����1186�N�ɔp�~����A�n���̐ݒu�͕�������v�������y�n�Ɍ���悤�ɂȂ�܂����B

1199�N�ɗ�������������ƁA�L�͌�Ɛl���m�̌��͓������N����܂����B��㏫�R�ƂȂ����̂͗����̒��j�E���Ɓi��肢���j�ł������A����������i�߂̂Ɓj�ł������̂���鎁�i�Ђ����j�ł��������߁A���Ƃ̓�������\���i�Ђ��@�悵�����j�v�w�����߂܂����B���̂��ߗ��Ƃ͔��\����M�����d�p���܂����B����ɕs�����������̂������̍ȁE���q�̕��ł����k�������ł����B�����ɂƂ��ė��Ƃ͑��ɂ�����A�����͗��Ƃ��O�ʁi���������j�Ƃ��Đ��Ȍ��͂�L����͂�����������ł��B

�O�ʂƂ͕���̐e�ʂ̂��ƂŁA�q�͕���̎��Ƃň�Ă�ꂽ���߁A��������̎q�ɂƂ��Ă��傫�ȉe���͂��������̂ł��B�]���āA�V�c�⏫�R�Ƃ��������͎҂ɖ����ł����A�j�q���Y�܂�Ă��̎q�������V�c�⏫�R�ƂȂ�ƁA����̐e�ʁA�܂�͑c�������Ȍ��͂�L���鎖���o�����̂ł��B�������㒆���ɐ��Ȍ��͂����������������Ȃǂ��A����V�c�̍Ȃɂ��A�����j�q���Y�݁A���̎q���V�c�ɂȂ������ɂ���Đ��Ȍ��͂��̂ł��B

���j�@����͒ʏ�u���v�Ɠǂ݂܂����A����͕�e�̑���ɓ���^�����ڂ̏������w���܂��B�c����M���A�i���������ƂȂǂ͎��炪�q����Ă�̂ł͂Ȃ��A����ɂӂ��킵���҂ɔC���܂����B���̏ꍇ�A��������^����Ƃ��������ł͂Ȃ��A����W�����˂Ă������ߕv�w�Ŗ��߂�ꍇ�������A�����������ꍇ�́u�߂̂Ɓv�ƌĂт܂��B�܂�����̎��̎q�Ƃ��̓���̓��ɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�q�́A���Z��i�����傤�����j�Ƃ��āA��苭���Ȃ�����������W�ƂȂ�܂����B

���Ƃ͔\�����d�p���Ȃ���ꐧ�������s���悤�ɂȂ�A�ӂ܂�������������͔\�����ÎE���A���Ƃ��ɓ��֗�������Ŏh�q�𑗂��ĈÎE���Ă��܂��܂����B����p���ŎO�㏫�R�ƂȂ������Ƃ̒�E�����i���˂Ƃ��j���A�k�������̎q�ł���`���̍����ɂ��ÎE����A���������̏��R�͎O��Ő₦�܂����B�k�����͎��X�ƗL�͌�Ɛl��r�����A���Ƃ�c�����疼�ڏゾ���̏��R���}���������i��������j�Ƃ��Ď�����̎���������܂����B

���������k�����̎x�z�������v��Ȃ��㒹�H��c�́A���v�O�N�i1221�N�j�A���̎����E�k���`���Ǔ��̉@��i����/��c�̖��߁j���e���̕��m�ɏo���܂����B���v�̗��i���傤���イ�̂��j�̎n�܂�ł��B

���j�@��c�i���傤�����j�Ƃ͏��ʂ��đނ����O�V�c���w���܂����A��������������c���V�c�����͂����悤�ɂȂ�܂����B����͓V�c�Ƃ����A�����Ɛ����闧��Ƃ͈���āA���R�ȗ���ŏ_��ȑΉ����o��������ł��B������̍��������V�̌N�i���Ă�̂��݁j�ƌĂсA����ɂ���Ă���͓V�c�ł��������c�ł�������A�܂��@�c�i�ق�����/����ɓ�������c�j�ł������肵�܂��B

���{�����ł���V�c�̌��Ђ͏��R���������A���m�B������̓G�A�܂�͒��G�Ƃ���鎖������������Ă��܂����B�ߋ��ɒ��G�Ƃ���ď��������Ⴊ�Ȃ�����ł��B�]���āA���G�ƂȂ����`���ɖ��������Ɛl�͂��܂��Ə�c�͍l���Ă����̂ł��B�������A���̓x�͂���܂łƂ͈Ⴂ�A��Ɛl�B�͖��{���ɂ��Đ킢�A���{�������������̂ł��B

����͑O�㖢���̏o�����ł����B��Ɛl�B�����G�ƂȂ����k�������ɕt�����̂ɂ́A�����̍Ȃł���R�E���q�̍������������̂ł��B

�㒹�H��c�͖k�����������Ȃ��Ȃ�A���q���{���̂̑����͔F�߂Ă����̂ŁA�k�����Ǔ��𖽂����̂ł����A���q�͂����k�����Ǔ����疋�{���̂̒Ǔ��ւƂ��肩���A����͓|���̂��߂ɋ��������ƌ�Ɛl�B�ɉR�������̂ł��B�k�����Ǔ����ړI�ƒm��A��Ɛl�B�͊ԈႢ�Ȃ���c���ɂ�����ł��B�����ď�c�ɋ|�����������߂���Ă����Ɛl�B�ɁA�키����͏�c�ł͂Ȃ��A��c�����܂��Ė��{�Ǔ���i�߂��ꕔ�̋M���ł���Ƃ��A�����ď�c�ɋ|�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł��B�܂����������Č�Ɛl�Ƃ��Ă���̂́A�́E�������̌䉶�̂������ł���A���܂������̌䉶�ɕ�ׂ��ł͂Ȃ��ł����ƌ�Ɛl�B�ɉ��������̂ł��B��Ɛl�B�͐키���肪��c�ł͂Ȃ��ƈ��S���A���{���ɂ����Ƃ�����ł��B

����ɂ�蒩��Ɩ��{�̊W�͋t�]���A�Ȍ㒩��͉����ɕt�����{�Ɏf���𗧂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł��B�����Č㒹�H��c�̍����ł������L��ȑ����͖v�����ꖋ�{�NJ��ƂȂ�A���ɉ��S�������Ƃ═�m�̏��̖�3,000�������v������A���������������{��Ɛl�ɕ��z���ꂽ�̂ł��B�����đ�ʂ̌�Ɛl�B�������̏��̂��������������n���i���Ƃ��j�Ƃ��ĕ��C���A����ɂ�薋�{�̗͂͑S���ɋy�Ԏ��ɂȂ����̂ł��B

�������̎���A�k�����̍����ɂ���Č����̏��R�͎O��Ő₦�A�k���������{�̎���������܂����B���m�ɂ�鐭���ł͂Ȃ��A�������Â�ڎw�����㒹�H��c�́A�k�����Ǔ��̂��߂ɖk�ʁE���ʂ̕��m���x��݂��ĕ��m���W�߁A�|���̎m�C�����߂邽�߂ɁA�S�����瓁�b��̖��������s�ĂъA���Ԃ����߂Ă����̖����ɑ�����ł����܂����B�������Ԓb�萧�x�i���������ǁj�ƌĂт܂��B

�㒹�H��c�͓��{���̊ӎ���ɂ��D��A������b�����A��Ԓb�肪�ł��������⎩���Ă��������s���������������i�����傤�j���a��l�i�Ă傤�тƁj�Ȃǂɗ^���A�傢�Ɏm�C�����߂��ƌ����܂��B

��Ԓb��ɂ͌��ԂP�Q���̂��́A���ԂQ�S���̂��́A�B��Ԓb��i�������j�̎O��ނ̂��̂��`����Ă��܂����A���̓��e�ɂ��Ă͏�������A�w���a���s�i���傤��߂��Â���/���q����̓��{���Ӓ菑�j�x�Ȃǂɂ��ƁA�S�Q���̓��H���������܂��B���̓���͔��O���i�т���̂��Ɂj�Q�U���A�R�鍑�i��܂���̂��Ɂj�V���A�������i�т����イ�̂��Ɂj�S���A���썑�i�݂܂����̂��Ɂj�Q���A���ˍ��i�ق����̂��Ɂj�E�L�㍑�i�Ԃ̂��Ɂj�E��a���i��܂Ƃ̂��Ɂj���e�P���ƂȂ�A��є����Ĕ��O�b�肪�����Ȃ��Ă��܂��B

�ʐ��̌�Ԓb��́A����H�i�ق����ケ��/��c�ɒb���̎�قǂ����s�����H�j�Ƃ��āA�R�鍑�����c���v���A���O���M�[�̂Q����������A�e���̒S���b��͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

| �ꌎ:���O�����@ |

��:�������原 |

�O��:���O�����[ |

�l��:�R�鍑���� |

| �܌�:�������P�� |

�Z��:�R�鍑���F |

����:���O���@�g |

����:���������� |

| �㌎:���O�����@ |

�\��:���O���s�� |

�\�ꌎ:���O������ |

�\��:���O������ |

����ɉ[���i���邤�Â��j�ɂ͎R�鍑�v�������߂Ă��܂��B�[���Ƃ́A�������{�ł͌��̖�����������Ƃ������A��i��������ꂫ�j���g�p���Ă���A����ł͂P�N�͂R�T�S���ƂȂ�A���ۂ̂P�N�̒����i�R�U�T���j�Ƃ͂P�P�����Z���Ȃ�܂��B����Ɓi���āj�Ƃ��Ă������{�ł́A���ۂ̋G�߂̈ڂ�ς��Ɨ�Ⴆ������肪����܂��B�����ł��̂P�N�łP�P���̃Y�����C�����邽�߂ɁA�R�N�ɂP�x�P�N���P�R�����Ƃ��A���̃Y�����C�������̂ł��B���̒lj����ꂽ�P�������[���ƌĂт܂��B

���ԂQ�S���̐��x�Ɋւ��Ă͋^�⎋�������������܂����A���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

| �ꌎ:���O����A���O���t�� |

��:��a���d�O�A���O�����[ |

�O��:���O����߁A���O������ |

�l��:�R�鍑���F�A���O������ |

| �܌�:���O���s���A�L�㍑�s�� |

�Z��:���O���ߖ[�A���O���g�[ |

����:���O�������A���O���͎� |

����:���O����A���O������ |

| �㌎:���O�����@�A���������^ |

�\��:���ˍ��@���A���O������ |

�\�ꌎ:���O���M�[�A���썑���o |

�\��:���O����A���O������ |

�܂��A�B���Ԓb�萧�x�i�������������ǁj�Ƃ́A�㒹�H��c�����q���{�Ƃ̐킢�ł��鏳�v�̗��i���傤���イ�̂��/�P�Q�Q�P�N�j�ɔs��A�B�ɗ����ꂽ�ہA���{�����E�k���`�����b���D���̌㒹�H��c�̂��߂ɉB��ɐ݂������x�ł���ƌ����܂����A����̌㒹�H��c��g���A��c�ɖ��������҂ւ̌�������������l���Ă���͍l�����Ȃ��Ƃ���Ă��܂����A����͈ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

| ��E��:�R�鍑���� |

�O�E�l��:�R�鍑�i�� |

�܁E�Z��:�R�鍑���j |

| ���E����:���O���@�g |

��E�\��:���O���M�� |

�\��E�\��:���O������ |

��Ԓb�萧�x�̓��e�ɂ��Ă͏�������܂����A���x���̂��^�⎋����l�͂��܂���B��Ԓb��ɑI�ꂽ���H�́A�����M���Ȃ݂�����i����̂��݁j�ȂǂƂ��������ʁi����/���E���ʊK�j�⏊�̂�^�����A���H�̎Љ�I�n�ʂ͔���I�Ɍ��サ�܂����B����ɂ�蓁�H�B�͐��������i������������/�݂��ɋ������Ȃ����ގ��j�������ߍ쓁�Z�p�����サ�A�S���e�n�ɖ��H������A���{�������������������̂ł����B

����Ɏd�����l�́A�ʊK�ɂ���ď���߂��A���̈ʊK�ɑ�������i�ӂ��킵���j���E���^�����܂����B�ʊK�͍ō��ʂ̐���ʁi���傤�@�������j���班���ʉ��i���傤�@���傢�́@���j�܂łR�O�i�K������A�܈ʈȏ���M���ƌĂт܂��B

�܂��A��i���݁j�Ƃ����i�i�������j�������̂��ƂŁA���Ō����Ό��m���̂悤�Ȓn�ʂŁA����͂������P���ł��B���̊��E�ɂ͎l�ʁi�����j�A���邢�͌܈ʂƂ����������M�����C������܂����B���i����j�Ƃ́u���́v�Ƃ������Ӗ��ŁA����͒���ȊO�ɔC�����ꂽ�҂��w���܂��B�{���̎�i���݁j�͊��ɔC���ς݂ŋ��Ȃ��ꍇ�A����ȊO�ɔC�����܂����B

���т��������҂ɂ͖J���i�ق��сj��^���Ȃ���Ȃ�܂���B�M���⊯�l�ɂƂ��ĖJ���Ƃ͊��ʂł��B�����������Ă��̐E�ɂ͒N�����C������Ă��܂��B�����Ŏd���Ȃ�����O�Ƃ��ĔC�����A�ȒP�Ɍ����Ί��E�ɑ������鋋��������^���邽�߂̖��ڏ�̊��E�Ȃ̂ł��B

���i�͉����M���Ƃ͂����Ă��A�M���ƌĂ��܈ʂƉ������l�ł���Z�ʂƂł������ɔ{�̍�������܂����B��������̓���͕�����܂��A�ޗǎ���ɂ͋M���ƌĂ������K���͈ʊK�����҂̖�P�V�p�[�Z���g�������܂���ł����B��Ԓb��ɔC�����ꂽ���H�������Ɍ������ꂽ����������܂��B����������ɔC�����ꂽ�Ƃ͌����Ă��A���ۂɓ��H�����i�̔C���ɂ���������ł͂���܂���B����͂��̓��H�ɕ�V��^���邽�߂̖��ڂ̖�E�ŁA���̖�E���𖼂ƂƂ��Ɍs�ɐ邱�Ƃ�������A����͓��H�ɂƂ��Ă͂������ɖ��_�Ȃ��Ƃł���A�܂����������������͍��z�Ŏ�����ꂽ�̂ł��B

�㒹�H�V�c�����ʁi���傤��/�V�c�̒n�ʂ�����ɏ��鎖�j������A��c�i���傤�����j�ƂȂ��ĉ@�����s���Ă����ԂɁA�@�◣�{�ł������������a�i���{�������_�{�̒n�j�Ŏ���쓁���A�Ă��������s�������̂��e���i�����������j�ƌĂт܂��B����͍�҂ł���㒹�H��c�̖��̑���ɁA�V�c�Ƃ̖�͂ł���\�Z�t�̋e����s�ɖђ��肵�����Ƃ��炱���Ă�܂��B

�܂�����Ƃ͕ʂɁA�s�ɋe��Ƌ��Ɂu��v�̕���������A������e�ꕶ���i�����������j�Ƃ�������������ƌ����܂��B

��Ԓb��߂����@�����@�́A�Èꕶ���i���������j�Ə̂���܂��B����́A���̈�h�̓��H����Ɏ���̖��̑���Ɂu��v�̕������s�ɐ�悤�ɂȂ������߁A�ꕶ���i�������j�Ə̂����悤�ɂȂ�A���̈�h�̑c�ł��鑥�@�⏕�@���Èꕶ���Ə̂����悤�ɂȂ�܂����B

���@�⏕�@�͌s�i�Ȃ����j�ɋe���鎖��������A�ꕶ���Ə̂���鏊�ȁi�䂦��j�ƂȂ����A�u��v�̕����ƂƂ��ɋe���������̂��u�e�ꕶ���v���Ƃ��A�㒹�H��c������������ɂ͋e�䂪���A����̂�����������̂���Ԓb��ł������Èꕶ���̑��@�⏕�@�ł��������߁A������e�ꕶ���ƌ����Ȃǂƌ����܂��B

����͍]�ˎ���̌Ì����̌�L�ŁA���ꂪ�Ԉ�����܂ܓ`�����ꂽ���ߋe�ꕶ���Ƃ������������݂���悤�Ɏv���Ă��܂����A����͋e������F�������̂ł����āA���̂悤�ȑ����͑��݂��܂���B�Èꕶ�����@�⏕�@�͌��݂̂��A�u��v�̕�����������͂���܂���B�܂��e���������̂�����܂���B

�������A���Ɍ��̒W�H���ɏ����_�Ђ�����A�����ɂ͋e��Ɂu��v�̕���������A�Èꕶ���̑��@��Ɠ`���e�ꕶ���Ə̂���鑾��������A�d�v���p�i�Ɏw�肳��Ă��܂��B����͋e��Ɂu��v�̕��������Ă��鎖����e�ꕶ���ƌĂ�ł��ԈႢ�͂Ȃ���������܂��A���̑����͐g���L���K�b�`���Ƃ����p�ɉ₩�Ȓ��q�n���Ă��Ă���A���̍앗�����Èꕶ�����@�̍�ł͂Ȃ��A���q�����������ꕶ���̍�ƍl������̂ł��B�]���Ă��̑����͊��q�����Ɍ㒹�H��c������쓁���ċe������������e���ł͂Ȃ��A�e��͓V�c���狖����ē��H���炪�������̂ł���ƍl������̂ł��B

���q�����������ꕶ���g���̑����ɁA�s�ɋe�䂪��ꂽ���̂�����A�܂����q�����̉L���h�i�������́j�̉_���i���j�̑����ɂ��e����������������܂����A�e�䂪��ꂽ�����̑����͂ǂ����������̂Ȃ̂ł��傤���B

����́A�c�����p�ɂ��쓁�������̂ɁA������ē��H���g���e�������ƍl�����܂��B�܂�s�ɋe���������̂悤�ȑ����͏�c�����ڍ쓁�Ɋւ�����e���Ƃ͈قȂ�A�c�����쓁���������̂ɓ��H��������ċe�����������̂��̂Ȃ̂ł��B�㒹�H��c������쓁���e�����ꂽ������e���ɁA���Ƃ���Ԓb��ɑI�ꂽ���H�ł����Ă��A�㒹�H��c�̋e��ɕ��ׂē��H�������Ȃǂ��蓾�Ȃ����Ȃ̂ł��B

�������A�����_�Ђ̑����͏d�v���p�i�Ɏw�肳��Ă���ł͂Ȃ����ƌ����邩������܂���B�d�v���p�i�Ɏw�肳��Ă���Ƃ������Ƃ́A�M�d�ȕ�������Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���݂̕������ی�@�ł͕����I�A���p�I�ɓ��ɏd�v�ȕ����d�v�������Ɏw�肳��A���̒��ł����ɏd�v�ȕ�������Ɏw�肳��܂��B�d�v���p�i�Ƃ́A�P�X�T�O�N�Ɍ��݂̕������ی�@���{�s�����O�́A�d�v���p�i���̕ۑ��Ɋւ���@���Ɋ�Â��Ďw�肳��Ă������̂ŁA�P�X�T�O�N�ɕ������ی�@���{�s�����Ƃ��̏d�v���p�i���̕ۑ��Ɋւ���@���͔p�~����܂����B

�����ĕ������ی�@�Ɋ�Â��āA�P�X�S�X�N�ȑO�̍��@�͂�������d�v�������Ƃ���A���̒��œ��ɏd�v�Ȃ��̂����߂č��@�Ɏw�肳��܂����B�����ďd�v���p�i�ɔF�肳��Ă������̂́A�������ی�@���{�s���ꂽ��ł����炭�͂��̂܂܂Ƃ��A�ēx�I�l�������ďd�v�������Ɋi�グ���邩�A�d�v���p�i�̔F����������ɂ��鎖�ɂȂ��Ă��܂������A�W�҂̔����ɂ��i��ł��Ȃ��̂�����Ȃ̂ł��B�]���ďd�v���p�i�Ƃ����̂͏d�v�������Ɋi�グ����Ȃ��������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B

�㒹�H��c������ւ���č쓁�����Ƃ����e���͌������Ă���A���s���������ق����傼�����Ă��茻�ݏd�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B

�������������́A���m�Ǝ�]�W�ɂ���Y�}�i�낤�Ƃ��j��A���I�Ȏg�p�l�ł��鏊�]�i���傶�イ�j�����l�Ƌ��ɐ퓬�ɎQ������悤�ɂȂ�܂����B�ނ�͋R�n���҂̎�l����邽�߁A���ɑ����i��������j���t���������̊ȑf�ȕ����i���ہj�𒅗p���A�����i�Ȃ��Ȃ��j�Ȃǂ������A�����Őg�y�ɑ������Đ�������߁A���y�ƌĂ�܂����B�����Ă��������������ł��鑫�y�B�͊��q����ɓ���Ƃ����������̊���̏ꂪ�����܂����B

���q�ɖ��{���J���ꂽ����A�����̎���ɂ͗L�͌�Ɛl���m�̑������������܂��B���q�Ƃ����n�ɏZ�����ғ��m�̑����̂��߂�����s�X�n��ƂȂ�A�G�̋R���������̉��~�߂��֓����ė����Ȃ��悤�����ӂ����Ȃǂ̑���������߁A�����̏o�ԂƂȂ����̂ł��B��������ɂ́A�Ҋ������̓��ɒ�������t���������i�Ȃ��Ȃ��j�ƌĂ�Ŏg�p���܂������A���q����ɂ͑傫�����g�点���A���݈�ʓI�ɓ㓁�i�Ȃ��Ȃ��j�ƌĂ�镨������A���y�B�͓㓁�Ȃǂ��g�p���܂������A�|������Ƃ��Ďg�p���܂����B����������������G���i�����Ђ傤�j���ʂɓ������A�|��ŕ��i��������/����㓁�ȂǑł������Đ키����j�����������W�c�킪�s����悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B

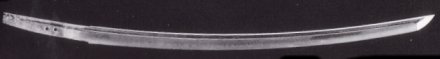

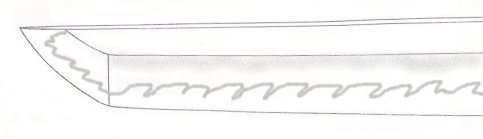

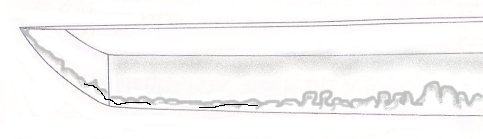

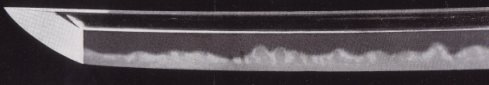

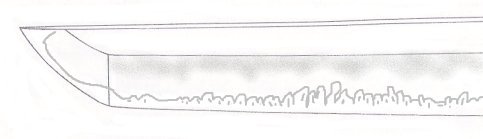

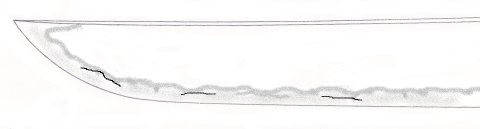

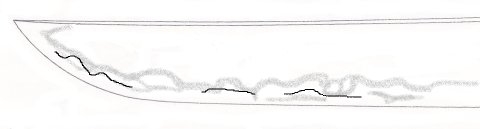

���q���㏉���̑����p�́A��������̂���Ώ�i�Ȏp���炱�̌�̊��q�����̍��s�Ȏp�ւ̉ߓn���ɓ�����܂��B����͕�������̂悤���͂����ł����Ȃ�|���悤�ɔ�����̂ł͂Ȃ��ł����A��͂荘���苭���Ȃ�A����̒��S�͑O������������Ɉړ����Ă����܂��B�����Ɛ敝�̍��͑O��قǂł͂���܂��A����ł�1��0.7�قǂł�͂������̂���p�ƂȂ��Ă��܂��B�ؐ��͏����L�т����ċ����������Ă��Ă��܂��B���̎���̑����̐��@�͓�ژZ�����炢�i��V�X�Z���`�j���萡�ł��B

�㒹�H��c����Ԓb�����x�ɂ�苞�s�Ɋe���̖��H���W�܂�A���s�͓�������̒��S�n�ƂȂ�܂����B���̎���Ɉ��c����h�ɂ�����R��`���������܂��B

���c���i���킽�����j��h�́A���s�̓��R��k�[�̈��c���ŁA�O����h�ƌ�シ��悤�ɉh������h�ł��B���Ɓi���ɂ����j��c�Ƃ���Ƃ���A���Ƃɂ͍��F�A�v���A�����A�����A�L���A���j�̂U�l�̎q������A������������Ƃ��Ēm���܂��B���c����h�̓����͉��ƌ����Ă������n���ɂ���܂��B���q�n���ɍׂ����n������ʂɕt���A���c���̒n���͌܃��`���ōō���ƌ����܂��B�܂��Z���̖��i�𐔑����������h�Ƃ��Ă��L���ł��B

| ���c���v���̍앗 |

|

| �v���̑����i����j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

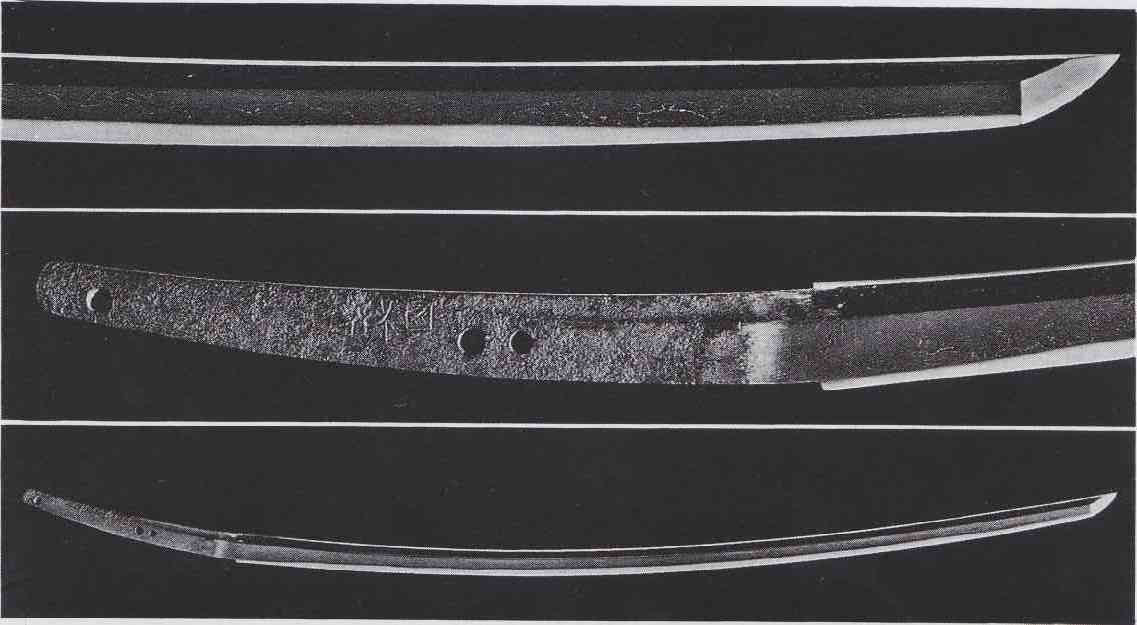

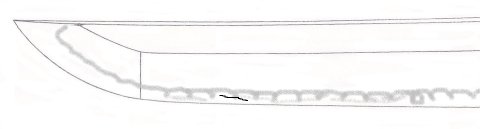

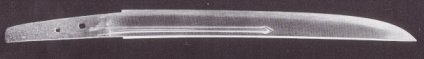

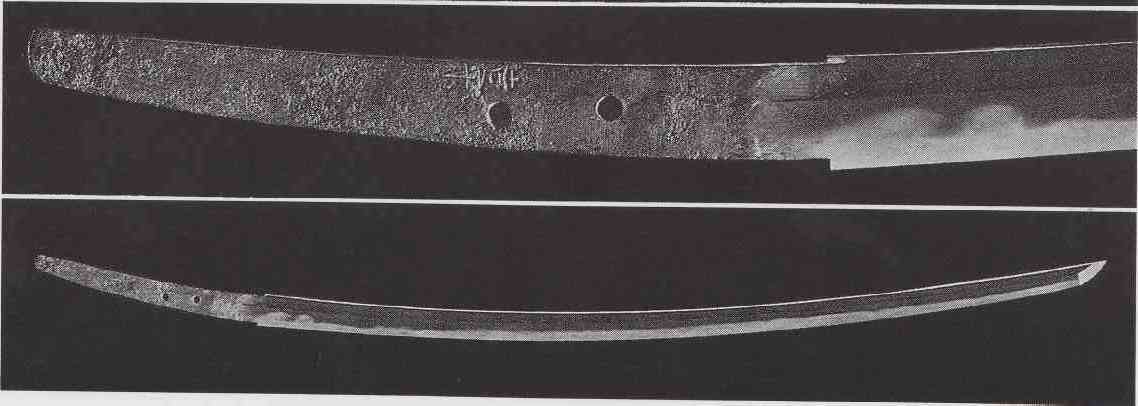

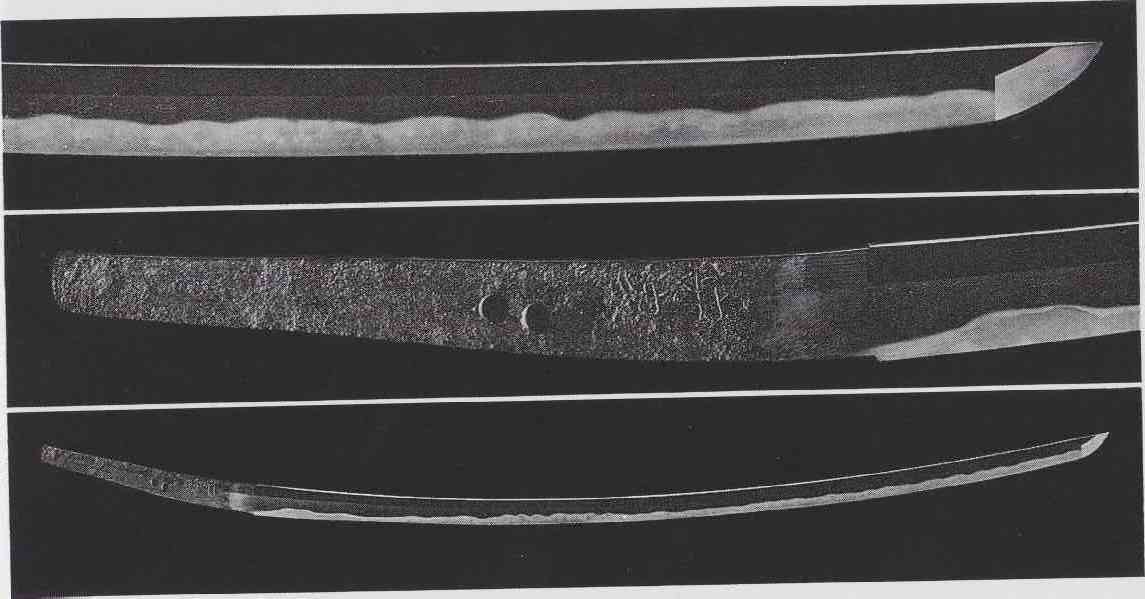

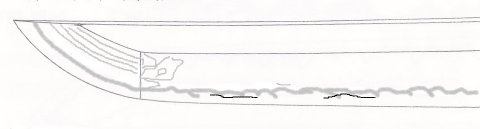

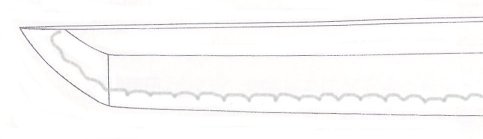

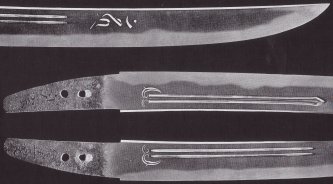

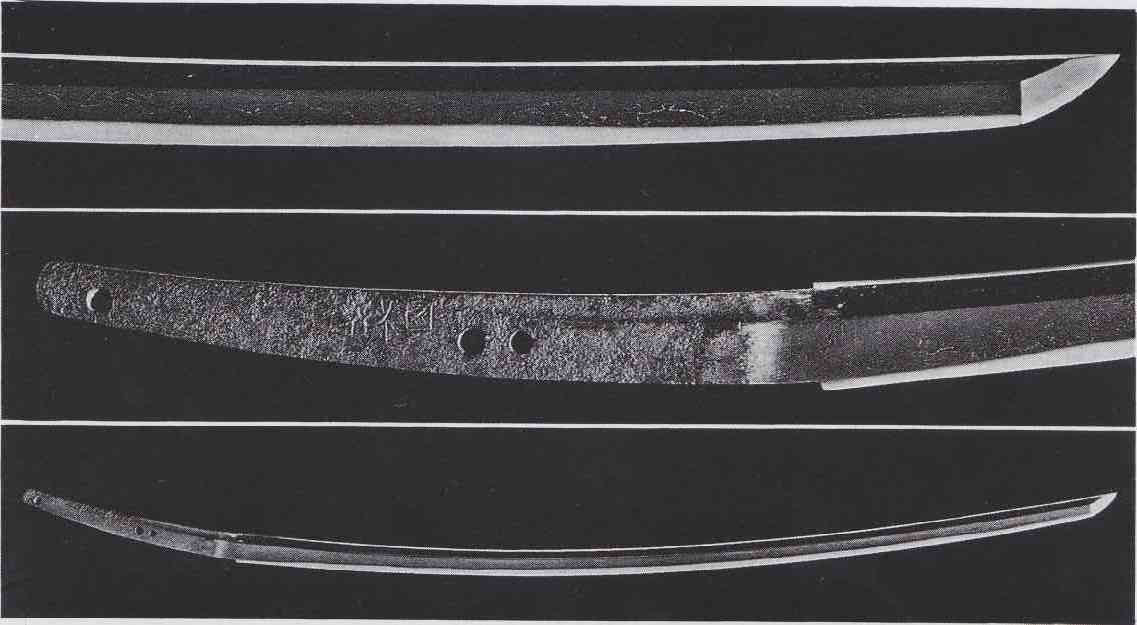

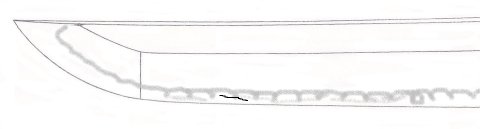

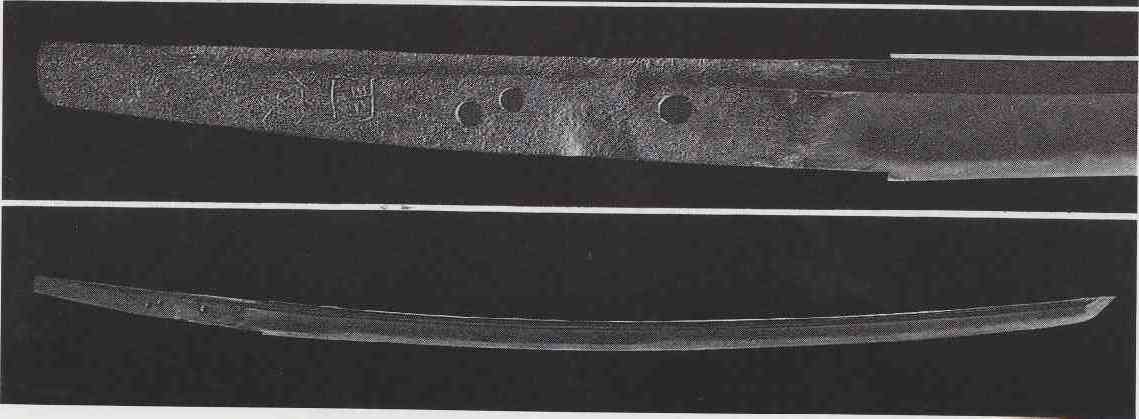

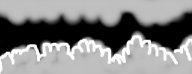

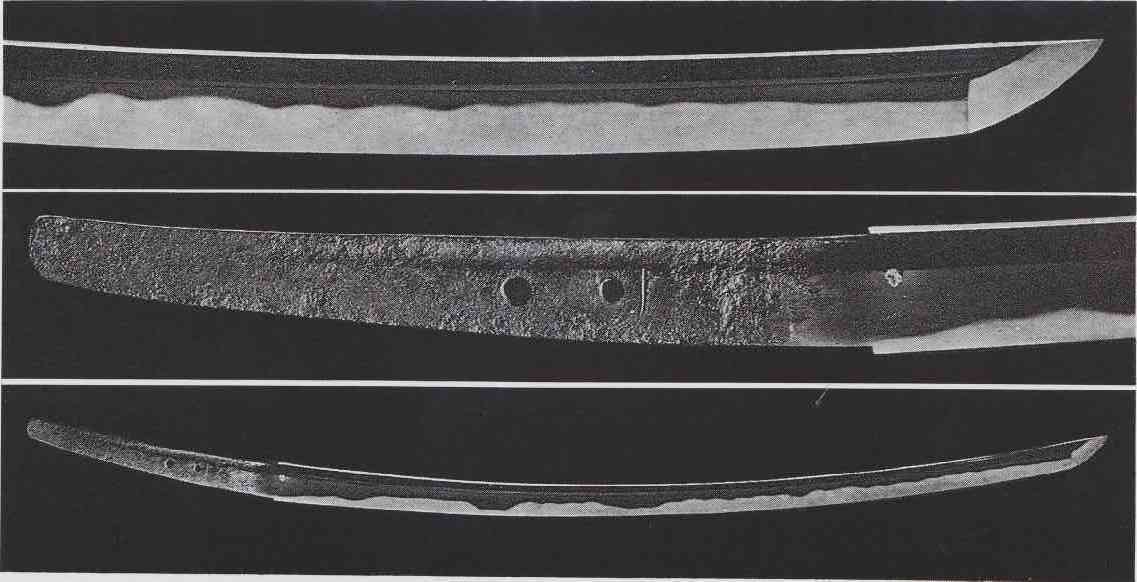

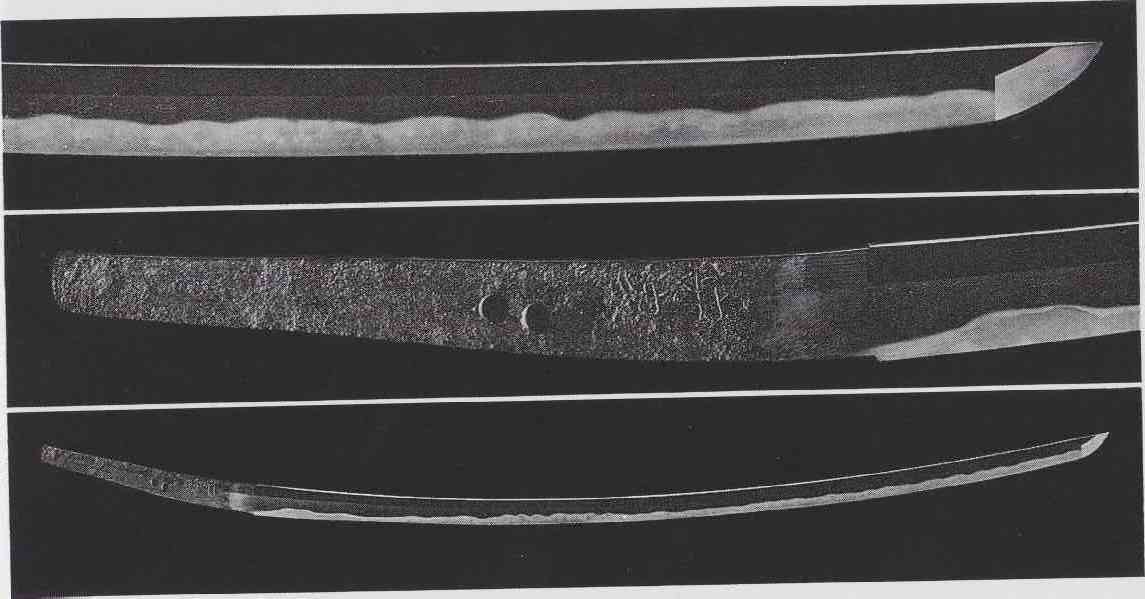

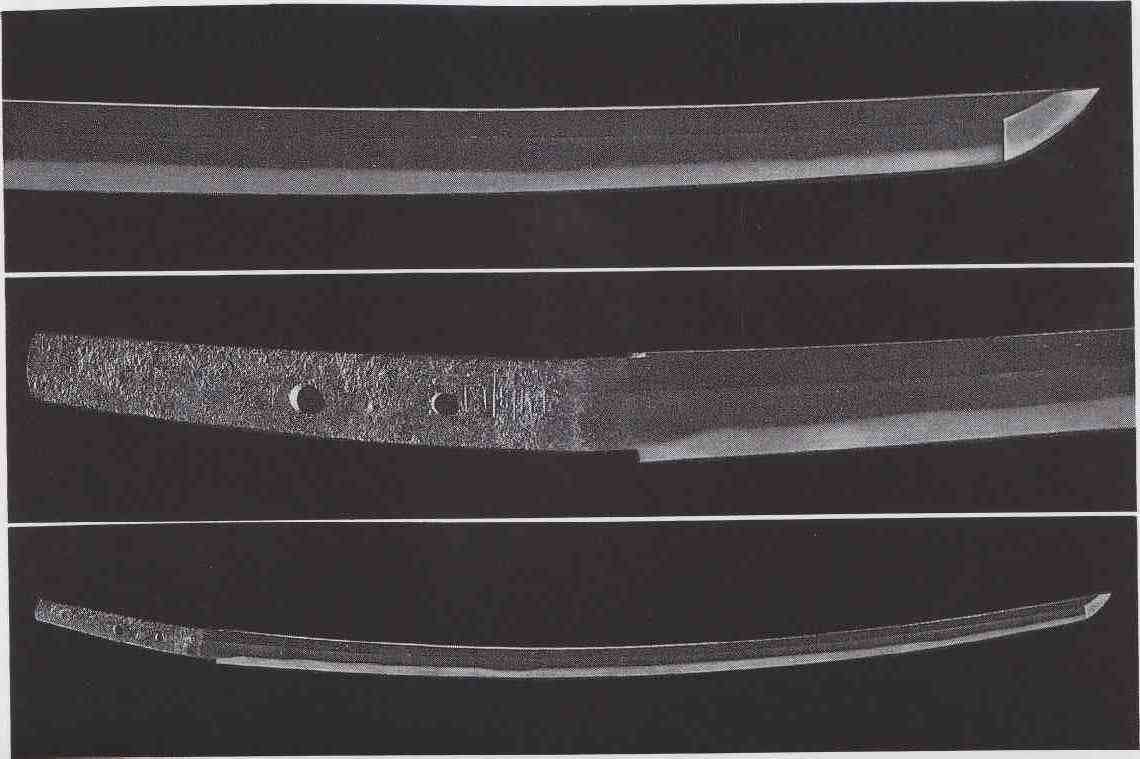

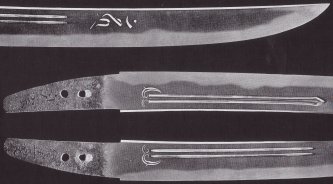

��̎ʐ^�͓���ƍN�̌`���Ƃ��ċI�B����Ƃɓn��A���̌㕪�Ƃ̎l�������Ƃɓ`�����������ŁA���Ƃ̎��j�ł���㒹�H��c�̕���H�߂������E�v���i�Ђ����Ɂj�̓�ژZ���ܕ��O�Ђ̑����ŁA���ݍ���Ɏw�肳��Ă��܂��B

�s���n�ɍ��킹�Ĕ�������������Ă��܂��̂ŁA���ԁi����/���ꂽ���̂܂܁j�ł͂���܂���B�s����Ƃ́A�����̎��オ�I����ē��̎���ɂȂ�ƁA��������i�͂�/������Ԃ炳����j���Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�����l�ɍ��ɍ����悤�ɂȂ�܂����A���̂��߂ɂ͓��p�̝n�ɓ���Ȃ���Ȃ�܂���B�����������͔��肪�����̂ł��̂܂ܓ��̝n�����ƁA����тɍ��������ɕ������������Ă��܂��A�g�����肪�����ƂƂ��Ɍ����ڂ������̂ŁA�s��M���Ē@���Ă�������Ȃ�����̂ł��B���̂悤�ȍs�ׂ͌��݂ł͐�ɂ��Ȃ��c�O�ȍs�ׂł����A�������p�i�ł����������Ƃ��Ă͂�ނȂ������̂ł��B

���̑����͎p�͕�����������������݂𑝂��āA�n�������ڂ��悭�l����n������ʂɕt�������q�n���ƂȂ�A���������n���̒��ɐ�̂悤�ɒ��������i������R��`������ƌĂт܂��j�A���n�d�����̏����q����ɏ����ꂪ������A��������܂��B�Ă����������L���Ȃ�A���q�͏��ہA��ۂȂǂŐn���ɏ]���ĕω��������A�Ԃ��͏��Ȃ��ł��B

| �����̑����i�d�v�������j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

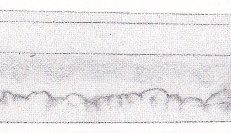

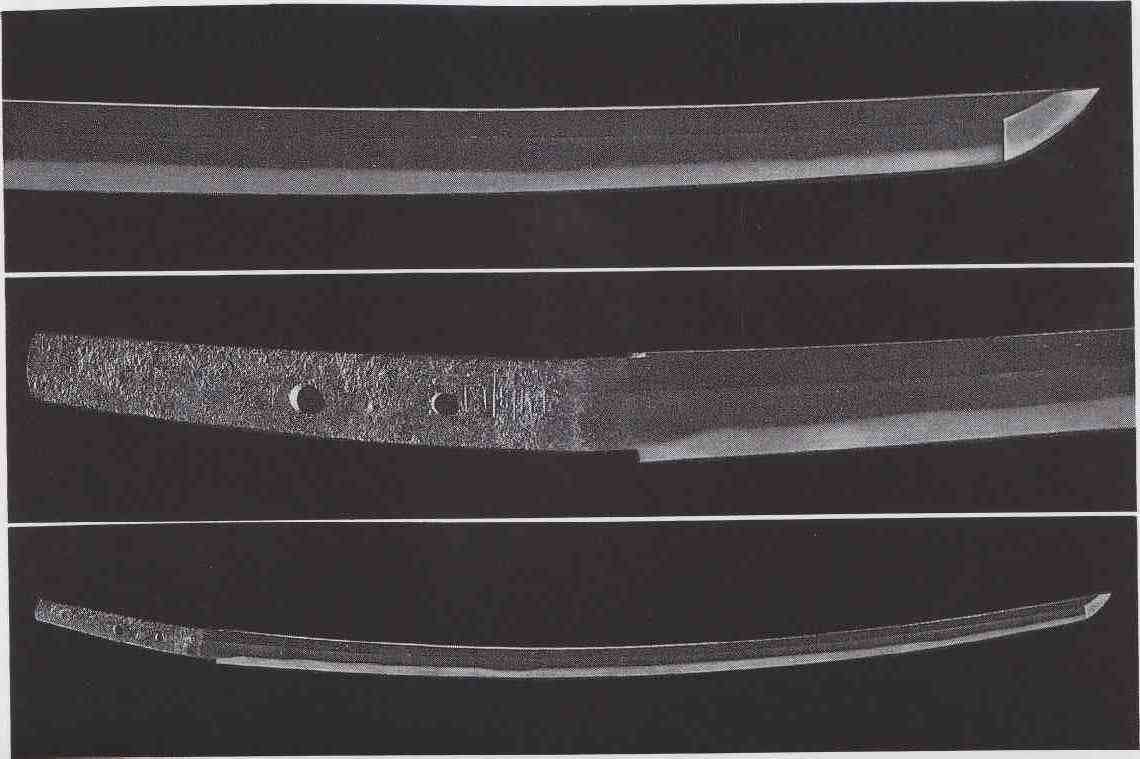

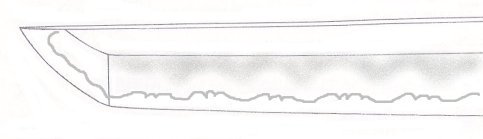

���c�������i���킽�������ɂ₷�j�́A���Ƃ̎O�j�ň��c���v���̒�ɂ�����A�Q�l�̌Z�Ƌ��Ɍ㒹�H��c����Ԓb���ɑI��Ă��閼���ł��B��̎ʐ^�́A�n����ڌܐ��㕪�i78�D48�Z���`�j�A����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�����㕪�i2.72�Z���`�j�A�敝�T���U�Ёi1.7�Z���`�j�A�M�����������i������ނˁj�ƂȂ�A���������������̂���p�ƂȂ��Ă��܂��B�n���͔ڂɖۖڂ��������┧�������݂ŁA�n���͒��n�d���Ăɏ�����⏬���q��������A����������Ȃǂ������������܂��B���̑����͌��ݏd�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B

| �����̑����i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

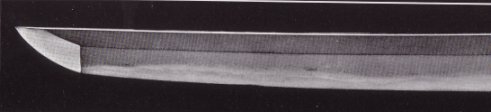

���c�������i���킽�����̂肭�Ɂj�́A���c���U�Z��̒��j�E���F�̎q�ŁA�㒹�H��c���B���Ԓb���߂��Ƃ���閼���ł��B��̎ʐ^�͈������i���Ȃ̂���/���挧�����j�̒r�c�Ɠ`���̑����̑����ŁA��17�Z���`�i��ܐ��Z���j���グ���ē�ڎl���Z���ܗЁi74.69�Z���`�j�A���莵���O�Ёi2.2�Z���`�j�A�����㕪�i2.73�Z���`�j�A�敝�Z���i1.82�Z���`�j�ƂȂ��Ă��܂��B

��������������������p�ŁA���ڂ��ł��悭�l��ōׂ����n���i���ɂ��j���t�������������c����h���L�̒n���ƂȂ�A�n���͍ג��n�d���ĂŐp��ď����������A���i�����j�A�t�i�悤�j������A����������ɓ��������ȍ�ɂȂ��Ă��܂��B

�]�i�������j�b��́A�������̐]�ɏZ������h�ŁA������������k�����ɓn���ė��̔��O�b��Ƌ��ɉh������h�ł��B�����ĕ���������犙�q�����̐]�b����Ð]�i���������j�ƌĂт܂��B�]�Ƃ����n�������݂̂ǂ��ɂ�����̂��ɂ��Ă͏�������܂����A���R�s�k���̎q�ʏ��A�������ƌĂꂽ�]�̒n�ɏZ�����b��ƁA���R�s�̐��암�ɂ�����A�����i���̂��j�ƌĂ��n��ɏZ�����b����܂߂Đ]�b��ƌĂԂ̂���ʓI�ł��B

�]�ɏZ�����玟��c�Ƃ����h�ɂ́A�㒹�H��c����Ԓb���߂��原�i�������j�A�P���i�˂��j�Ȃǂ�����A�����ɏZ����������c�Ƃ����h�ɂ́A�퉓�i�˂Ƃ��j�A���P�i�܂��ˁj�Ȃǂ����܂��B���̐]�b��Ə̂����b��ł��A�玟��c�Ƃ����h�Ƒ�����c�Ƃ��閅���b��Ƃł͂��̍앗�ɈႢ������܂��B

�Ð]�̍앗�́A�������[����������p�ŁA�n���̓`���`���Ɣ��������k�ɔ��i����߂�͂��j�ƂȂ�A���S�i���݂��ˁj�ƌĂ����͂Ƃ͈قȂ��������َ��̓S������A���{���ł��������悭�t���A���n�d���Ă̏�����ɏ��݂̖ڌ�������n�����Ă��A�R��`���̍앗�ƂȂ�A�t���i��������/�ؐ�����ɐL�т鑫�j������A���������i�������Η��j�ɓ��ɐ�i�玟�̂ݑ������j�A�k�������؈Ⴂ�ƂȂ�̂������ł��B

����A�����b��n�͖��͘Ε\�i�͂������āj�ɐ�A�k�ڂ͐ƂȂ�A�����O�̒��D�╟���ɂ��߂����߁A�Ô��O���̍앗�������Ă��܂��B

��k�����܂ʼnh�����]�b��ł������A��������ɂȂ�ƐՌ`���������ł��Ă��܂��A�]�Ƃ����n���ǂ����w���̂�����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���̗��R�Ƃ��ẮA�]�b��͓�k���̑������ɔs�k�����쒩�ɕt�������m�B�̔쉺�ɂ��������߂��Ƃ������܂��B

���j�@���S���Δ��i�Ȃ܂��͂��j�Ƃ��Ă�A���̂悤�ɐ��ٓS���������ۂ����ꂽ���̂ł��B

| ���S |

�t�� |

|

|

| �原�̑����i����j |

![�Ð]�原�̑����̎ʐ^](koaoesadatsugu.jpg) |

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

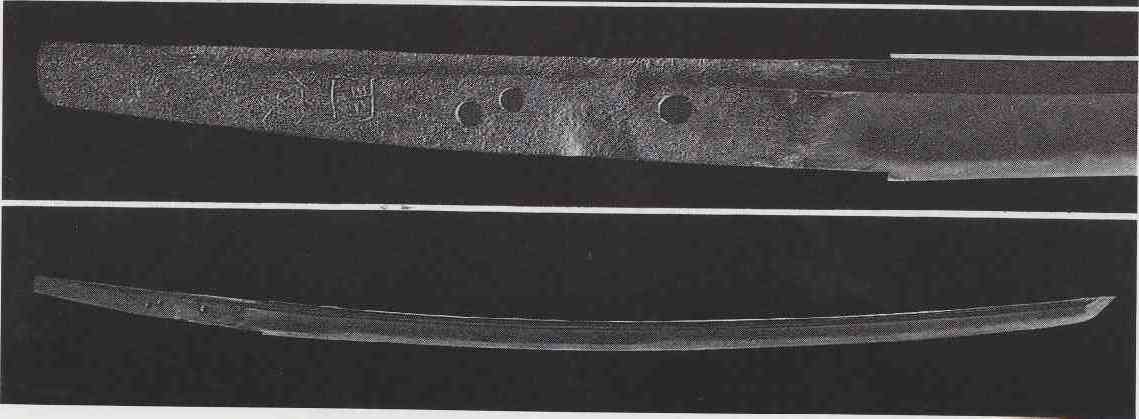

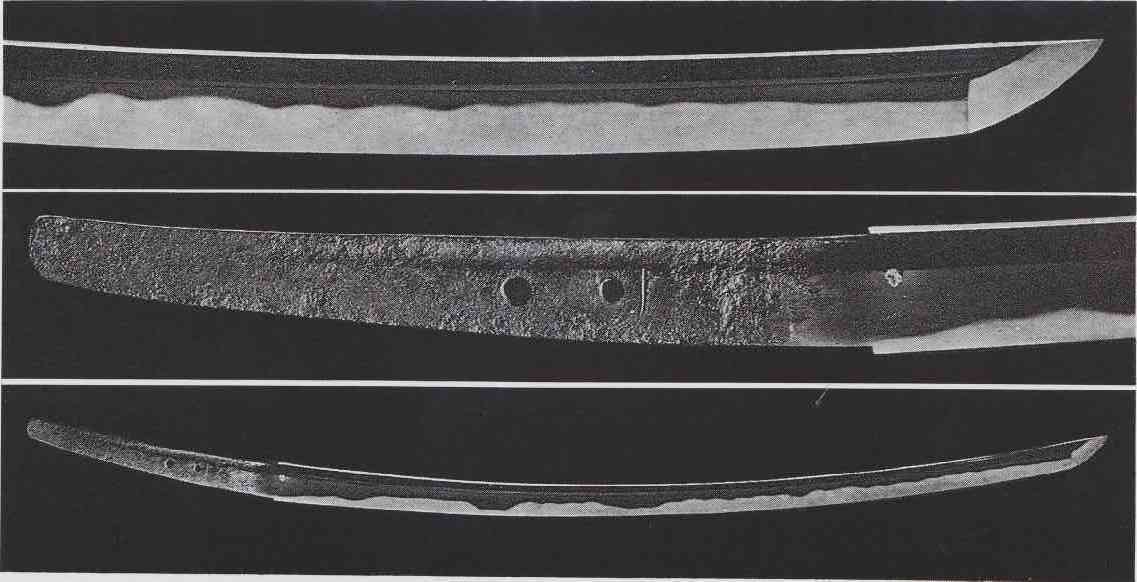

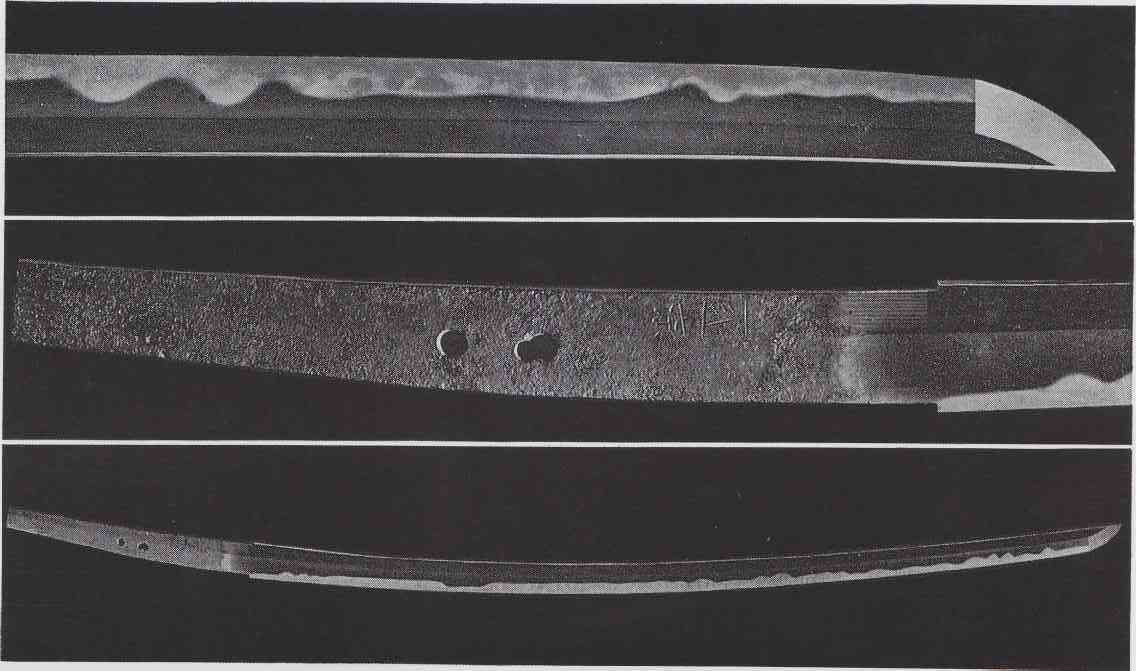

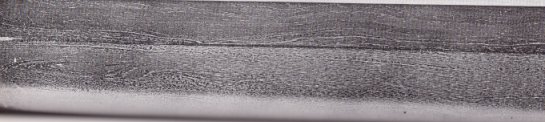

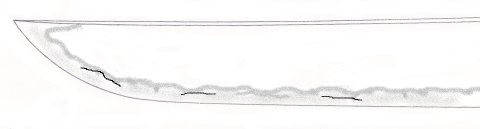

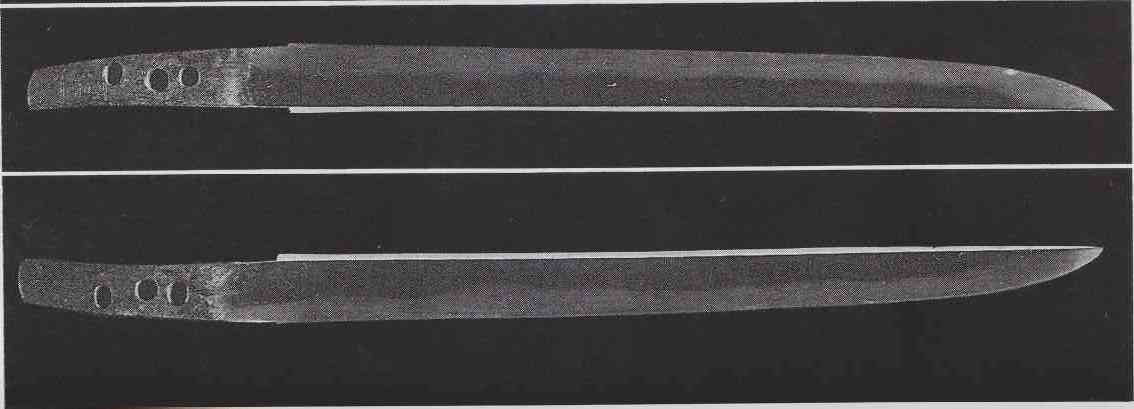

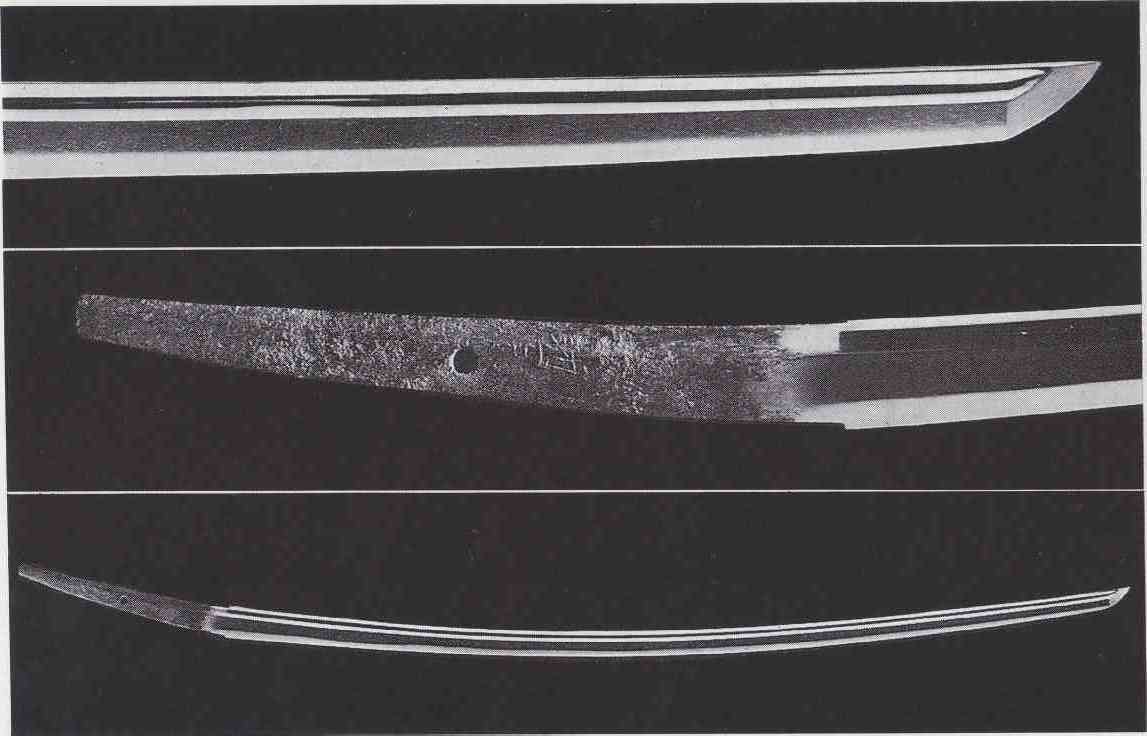

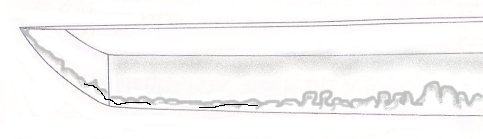

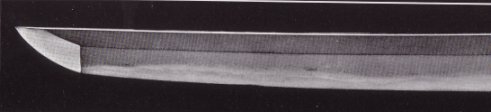

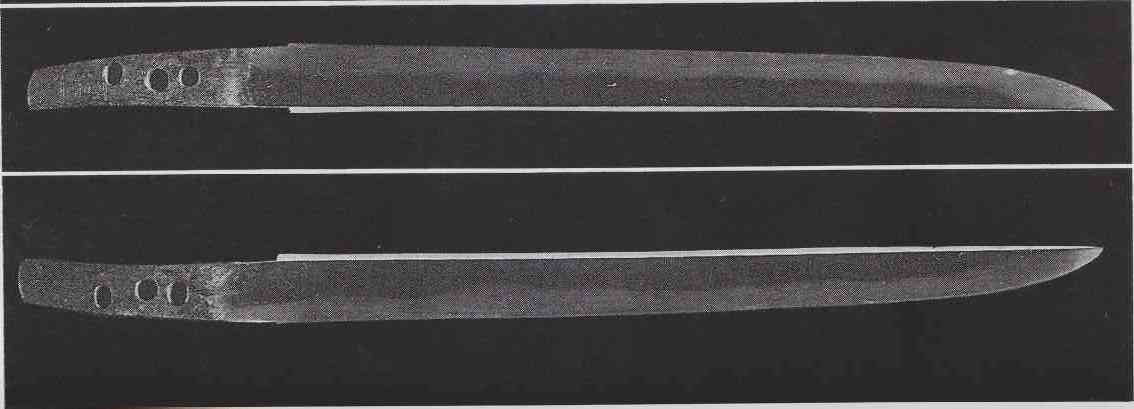

�原�i�������j�͐]�ɏZ�����玟�̎q�ŁA��Ԓb���ɑI�ꂽ���H�ł��B�ʐ^�̑����͐n����ڌܐ��l���l�Ёi77.1�Z���`�j�A���莵����Ёi2.4�Z���`�j�A�����㕪�O�Ёi2.8�Z���`�j�A�敝�ܕ��Z�Ёi1.7�Z���`�j�ŁA�敝�ƌ����̑Δ䂪1��0.6�ƂȂ������ؐ�ō����荂������������p�ƂȂ��������ł��B

�n���͐]�̓����ł���ڂɖۂ܂���A�n���i���ɂ��j���悭�����n�i�i�������j���������������k�ɔ��i����߂�͂��j�ƂȂ�A�n���͍ג��n�d���Ăŏ����������A�����i�������j�������ď����t���A�s�i�Ȃ����j�͐��ԁi���ԁj���k���͑�؈Ⴂ�ƂȂ�A���i�߂��j�͈�ʂƂ͋t���Η��i�͂�����j�ɓ�������Ð]�̓T�^��ƂȂ��Ă��܂��B

�P���i�˂��j�͒原�̒�ɂ�����A��Ԓb���ɑI�ꂽ���H�ł��B�V���܌��̂P�ł��鐔��ہi���ジ�܂�j�̍�҂Ƃ��Ă��L���ł��B����ۂ͓��@�i�ɂ����j�̈����Ƃ��Ă��L���ŁA��ژZ�������A���g���Ɛ�g����1��0.5�قǂŁA������[�����������鑾���p�ŁA�n���͏��ڂ悭�l��ŒW������f�������A���n�d���Ăɏ����q���������������������i���ɂ��j�t���A���q�i�ڂ����j�͏��ۂɕԂ��Ă��܂��B�s�͐��Ԃ��k���͐i����j�A�Ε\�ɍP���Ɠ�����Ă��܂��B

| �����@����ۍP���i�d�v�������j |

|

�����Łu����H�v�Ǝv������������Ǝv���܂��B�Ð]���k���͑�؈Ⴂ�A���͘Η��ɐ�̂������Ȃ̂ł��B����������ۂ��k�ڂ͐A�Ε\��������Ă���̂ł��B���͓�������Ô��O��h�ɂ��P��������̂ł��B�Ô��O�ł��k�ڂ͐A���͘Ε\�ɐ�܂��B�]���Đ���ۂ͌Ð]�̍P���ł͂Ȃ��A�Ô��O�̍P���ł���Ƃ������Ă��܂��B�Ô��O�b��ƌÐ]�b��̍앗�͓������R��`���̏����o���̂��̂ł���A�ǂ����������N�I����������Ȃ����߁A�n�b�L���Ƃ������������������ȊO�͎��͗��҂m�ɋ�ʂ���͓̂���̂ł��B�������]�b��Ə̂����b��̒��ɂ͑O�q�̒ʂ薅���b�肪����A�����b��͂����O�ɋ߂������k�ڂ͐A�Ε\�i�͂������āj�ɖ���邽�߁A��蔻�ʂ�����̂ł��B�]���Đ���ۂ͌Ô��O�A�Ð]�A�����b��̍�Ȃǂ̐�������A�����������Ă��Ȃ��̂ł��B

�Ȃ�����ۂ̖��̗R���́A���@���g���R���J���ۂɐM�҂��炱�̑�������i����A���@�͂������̑�����Ηp���A���ɐ���������Ă������Ƃ��琔��ۂ̖����t�����Ƃ���Ă��܂��B

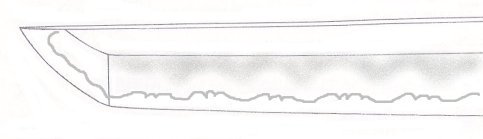

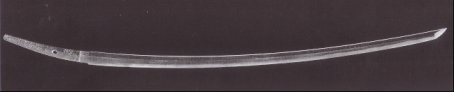

��a���̍�͎��Ђ̋��S�Ɖ^�������ɂ������ߌ����������Ȃ��A���̎ʐ^�͌Ð��@�̍ݖ����ň�ԌÂ��Ƃ���Ă���d�s�i�����䂫�j�̑����ł��B���́u��a���Z�l�v�ȉ��͋����Ĕ��ʂł��܂���B�n�����ڂ�����Ė��������A�n�����ג��n�ɏ����ꍬ����A�������A���A�ł��̂��Ȃ������L�x�ȍ�ƂȂ��Ă��܂��B

| �d�s�̑��� |

|

| �������u���{�̔��p�v�P�R�V��� |

| �Í��`���̍s���i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

�s���i�䂫�Ђ�j�͕����������犙�q�����̓��H�ŁA�L�O���F�R�̑m�b��ł����G�̎q���邢�͒�q�ƌ����܂��B��G�͋I���v�i���̂����Ӂj�ƌ����A�c��͋I�єV�i���́@��䂫�j��Ɠ����ł���ƌ����A�L�㍑�̍����Ƃ��đ�X�S�i�߂��ꑰ�ł����B��G�́A�������Y�Ə̂��ċ�B�Ŗ\��Ă������ג��i�݂Ȃ��Ƃ́@���߂Ƃ��j�ɏ]���ď㋞���A�ی��̗��ňג�����������������c�����j���Ɠޗǂ̓��厛�ւ̂���A�o�Ɓi�������/���V����ɂȂ鎖�j���A���@��h�ɒb�����K���A��ɕF�R�Ɍ}�����ĎO��V�̊w���߂邩�������@�̓`�@��`���܂����B

���j�@�u�I���v�v�̓ǂݕ��ł����A��a�`�̑c�͕����b��H�̍��ɏo�Ă����A�u���B�R�̖ڂ̎l�Y���v�v�Ƃ��������b��̏ꍇ�́u���낤���䂤�v�Ƃӂ肪�Ȃ������܂����B�����ł͂Ȃ��u���̂����Ӂv�Ȃ̂��Ƃ����ƁA����́u�I�v�Ƃ����A����\�����i�����j�ɕt�����u���v�v�ł��̂ŁA���́u���v�v�͌܈ʈȏ���ʊK�����l��\���u��v�v���Ɣ��f���܂����̂ŁA�u�����Ӂv�Ƃӂ肪�Ȃ������܂����B�����ɂ��ďڂ�������v�Ƒ��v�������������B

�s���͒�G�̎q�Ƃ���܂����A�w�L��b��n���x�ł͒�G�̒�̎q�A�܂艙�i�����j�Ƃ��A��ɒ�G�̗{�q�ƂȂ����Ƃ��Ă��܂��B�����̑����ɍۂ��A�s���͏�썑�i���������̂���/�Q�n���j�ɗ��߂ƂȂ�P�U�N�Ԃ����ŕ�炵�܂����B�����ċ�����ċA���̍ۂɌ㒹�H��c�ɔq�y���A��Ԓb���ɑI�ꂽ�ƌ����܂��B

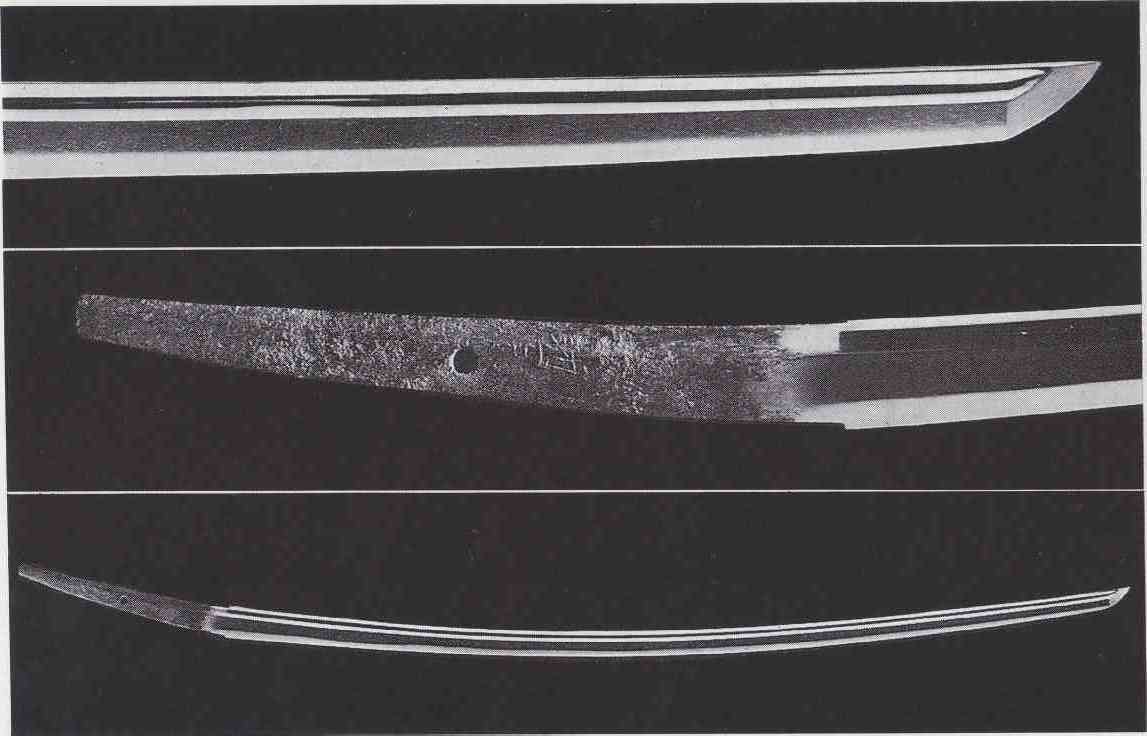

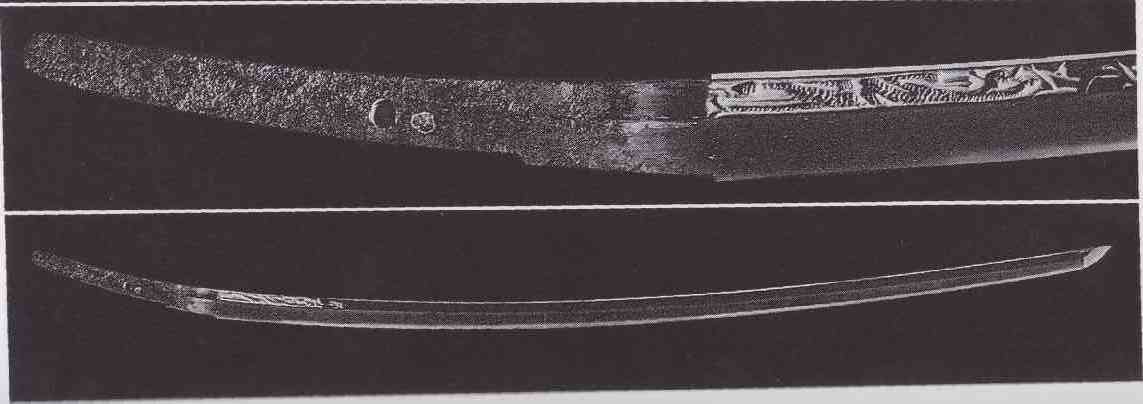

��̍s���̑����́A�n����ژZ���l���i79.9�Z���`�j�A����㕪�Z�Ёi2.9�Z���`�j�ŁA�M�����������ƂȂ�A������������������p�ƂȂ��Ă��܂��B�n���͔ڔ�������ėǂ��l�݁A�ׂ����n�����������̂���n�S�ƂȂ�A��B���ɋ��ʂ��锒��������������A�n���͒��n�d���Ăɏ����������A�����i�ɂ��������j������݂�����ɕ������A�傫���Ă������Ă��܂��B

�X�q�i�ڂ����j�͏ċl������ɑ|�|�ƂȂ�A�\�����_����~�������A�\�̍����ɂ������i�ڂj�A���̉����^�̋䗘�����i����̂��肩��j���A���ɂ������Ƃ��̉��Ƀw���e�R�ȕ����������Ă��܂��B�������������g�����͂��̎���ɂ͑�ϒ������A�s���͓��g�����̑c�Ƃ������܂��B�܂��s�͐��Ԍs��賎q�Ҍ`�ƂȂ�A�Η��i�͂�����j�̓����Ɂu�L�㍑�s����v�ƒ����ɐ��Ă��܂��B�ʏ�A���̎���̑����͘Ε\�ɖ����̂����ʂł����A�s���͗��ɐ�A���ꂪ�s���̓����ł�����܂��B

���̍s���̑����͍א�H�ցi�ق�����@�䂤�����j�̈����ł����B�H�ւ͍א�˂̑c�ł���A�����ł�����̐l�ł�����A���q���㏉���̓�����Ɓi�ӂ����́@���������j�̉̓��`���҂ł�����܂����B

�փ����̍���̌���O�A���R�ɕt�����H�ւ͒O�㍑�̓c�ӏ���ď�i�낤���傤�j���A���R��������U�߂�킢���N����܂����B���̐킢�ɂ���ėH�ւ����S���Ă��܂��ƁA�Í��`���i������ł�j�A���Ȃ킿��Ƃ̉̓��`�����Ƃ����Ă��܂����Ƃ����ꂽ��z���V�c�i���悤�����Ă�̂��j�́A�G�ی��L�i���炷�܂�@�݂Ђ�j��g�i���傭���j�Ƃ��Ĕh�����A�u�a�i������/������j�𖽂����̂ł����B�����ėH�ւ͉G�ی��L�ɌÍ��`�����s�����̏Ƃ��Ă��̍s���̑��������ƌ����܂��B�����ď��a�ɂȂ��Ă��̑���������ɏo���ꂽ�ہA�H�ւ̎q���������グ�čĂэא�Ƃɖ߂�܂����B

�ꕶ���i�������j�Ƃ́A�Ô��O�b���c�Ƃ��A���D�ɗאڂ�����O�����̒n�Œb�����A�h������h�ŁA���̑������������i�Ε\�j�Ɂu��v�Ɛ邱�Ƃ���ꕶ���ƌĂ�܂��B���q�����ɔ��O�������ʼnh�����ꕶ���b����A�����ꕶ���i�ӂ������������j�ƌĂт܂����A�n�c�ł������@�A���@�A�M�[���Ò��ȍ앗������Èꕶ���i���������j�ƌĂсA���q�����ɉh���������ꕶ���Ƌ�ʂ��Ă��܂��B

���@�Ƃ��̈�傪�㒹�H��c����Ԓb���ɑI��A�傢�ɉh���܂����B

���Ȃ݂ɁA��B�̕����́A���̔��O�����ɂ��Ȃ�ŕt����ꂽ���O�ł��B

| �Èꕶ���̍앗 |

|

| ���@�̑����i����j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

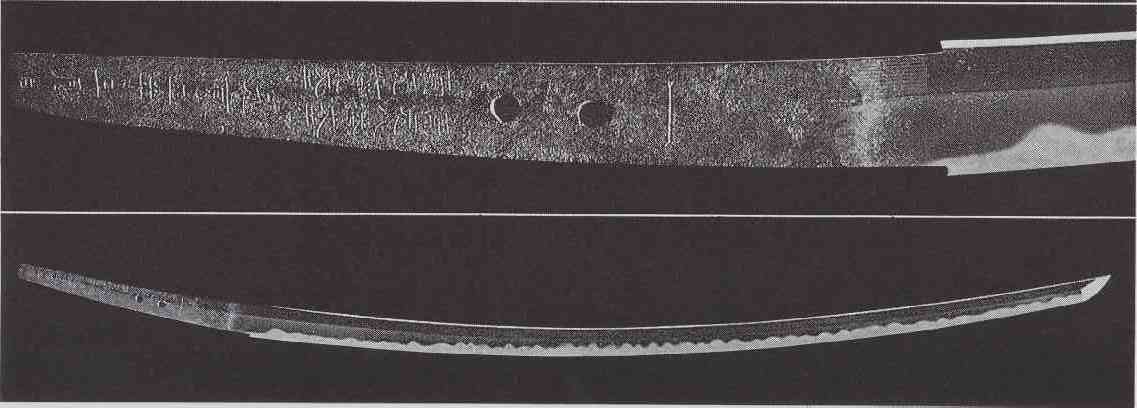

��̎ʐ^�́A�����ɂ���R������̖��Œm������}�_�Ёi�Ђ�����j�ɁA���㏫�R�g�@����i�����Èꕶ�����@�i�̂�ނˁj�̑����ŁA���ݍ���Ɏw�肳��Ă��܂��B

��ژZ���A�����Ɛ敝��1��0.6�قǂł���A���ׂ߂̑����ŁA��������̌Ò��Ȏp���c���Ă��܂��B���ڂ��悭�l���n���ɁA���n�d���Ăɏ����q�⏬����������A�悭��������A����f���������Ă��܂��B�s�͐��Ԃő��@�쒆���w�̖����ł��B

���q����ɂȂ�ƁA���O�`�ł͉��̊G�̂悤�����n���̏����q����i�����傤���݂���j���Ă��悤�ɂȂ�܂��B���q����Ƃ́A�Đn�̓��i������j�̕��������q�̎��Ɏ��Ă��邱�Ƃ���t����ꂽ���ŁA���q�̎��͓ޗǎ��ォ����ɗA������Ă��āA�����Ƃ��Ă܂����̖��𓁌��p�̎������Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B�Ȃ��A���O�`�����{�ʁi�ɂ����قj�̓`�@�ł����A���q�����܂ł̔��O�`�������o���ɂȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B

| �����q���� |

���q�̎� |

|

|

| ���M���@�i�d�v�������j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

�Èꕶ�����@�i�������������ނˁj�́A���@�̎q���邢�͒�ƌ����A���@�Ƌ��Ɍ㒹�H��c����Ԓb���ɔC����ꂽ�����ł��B��̎ʐ^�͎R�`���đ�s�̏����_�Ђ̎Е�ł��鏕�@�̑����ł��B���̑����͔��O�����D�Ƃł������㐙���M���p�̈�U�ŁA�̂��Ɍi���ɓ`�����܂������A��������ɏ㐙�Ƃ��ˑc�E���M���Ղ鏼���_�Ђɕ�[�������̂ł��B

���̑����͐n����ڎ���������Ёi84.15�Z���`�j�A����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�敝�Z���ܗЁi1.9�Z���`�j�ŁA�M�������ۓ��ƂȂ�A�אg�ō����荂����������p�ƂȂ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂ��悭�l����n���i���ɂ��j���A�W������f���������Ă��܂��B�n���͒��n�d���ĂŐp��ď����q������A���悭������������������A�X�q�i�ڂ����j�͏��ۂɕԂ��Ă��܂��B�\���ɂ���i�Ёj��~�������A�s�i�Ȃ����j��賎q�Ҍ`�i�������������j�Ő��Ԍs�i���ԂȂ���/���ꂽ�����̂܂܂̌s�j�ł��B

���̏��@�̑����́A���Ԍs�̎p���c�������@�̋M�d�ȑ����ł���A�܂��D�ꂽ��ƂȂ��Ă��܂��B

���R�鍑�����c�����F�A�v���A�����A���j�i�̂����͍��։����j

����a�������@��h

���o�H�������R

�����O�������Ô��O�A�Èꕶ�����@�A���@�A�����ꕶ�����[�A�g�[

�����������Ð]�原�A�P���A���P

���L�㍑���s��

���F�������Ôg���s��

��i���N�i�P�Q�R�Q�N�j�`�O���\�N�i�P�Q�W�V�N�j

�l�㏫�R�������o�A��㎷���k���-���㏫�R�ҍN�e���A��㎷���k��厞

���q���{���J�����������ł������A�����̏��R�͎O��Ő₦�A���{�͎l�㏫�R���c������}���悤�ƒ���ɐ\������܂��������ۂ���A�����̖��̌��ɂ�����A�ܐۉƁi���������j�̈�ł������Ƃ̓������o�i�ӂ����́@���ˁj���l�㏫�R�Ƃ��Č}�����܂����B���������o�͂܂�2�ł��������߁A����͖k���������������邽�߂̂�����I�ȏ��R�ł����B

1226�N�A���o�͏��R�鉺���Đ����Ɋ��q���{�l�㏫�R�ƂȂ�܂������A�������ÎE����Ă��珳�v�̗����o�āA���o�����R�ƂȂ�܂ł�7�N�Ԃ͏��R�s�݂ŁA�����̍ȁE���q����s���A�R�ƌĂ�܂����B

���j�@�ܐۉƂƂ��߉q�i���̂��j�A����i�����傤�j�A����i�������傤�j�A����i�ɂ��傤�j�A��i�i���������j�̌܉Ƃ��w���A�����܉Ƃ͕�������ɑS�����ɂ߂����������̒����ŁA�ې��E�֔��A������b�ɏ��C�ł�����Ƃ̍ō��Ɗi���������ƂŁA�ۊ։Ɓi�������j�Ƃ��Ă�܂��B

����A�k�������ł͌��͑������N�������܂����B�����͈�v���Ȃł����̂ŁA��e���Ⴄ�Z�킪��������A�����Z��̑��������������̂ł��B�O�㎷���k����i�ق����傤�@�₷�Ƃ��j�́A��㎷���E�k���`���̎q�Ō䐬�s���ڂ𐧒肵�����ŗL���Ȑl���ł������A���͕��E�`���̑����̎q�ł����B�����đ���1242�N�ɖS���Ȃ�ƁA���̒��j�E���j�͊��ɖS���Ȃ��Ă������߁A���j�̎q�E�o���i�˂Ƃ��j���l�㎷���ƂȂ�܂����B

�����������s���Ɏv�����̂��k�������i�ق����傤�@�݂Ƃ��j�ł����B�O�㎷�����͑����̎q�ł��������j�ł��������ߎ������p���܂������A�����̎q�ł���Ȃ��玟�j�ł����������i�Ƃ��Ƃ��j�͌���p���܂���ł����B�����͒����̎q�ŁA�����̎q�ł����������S���Ȃ�A���j�A���j���S���Ȃ��Ă���̂ł��邩��A�����̌������������n������p���̂������ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł��B

�܂��A�c���������o�����l�ƂȂ�A������ł͂Ȃ����琭�����s���ӎv�����悤�ɂȂ�A�k�����̎��������ɕs�M��������悤�ɂȂ�܂����B��������ꂽ�����E�o���́A1244�N���o�����R�̍�����������艺�낵�A���o�̎q�ł��闊�k�i�����j�����R�Ƃ��A�o���͕a�C�𗝗R�ɒ�������i�Ƃ����j�Ɏ�������������ɋ}�����Ă��܂��܂����B�o���̎����_�@�Ɍ����͔������h�̌�Ɛl��ƂƂ��Ɏ����E�����œ|���v������s���A�������h�͈�|����܂����B�܂��A�����͎�����ނ�����������̎��������葱�������߁A�����ł͂Ȃ��k�����̒��ł������ł������@�i�Ƃ�����/�{�Ɓj�Ɍ��͂��W������悤�ɂȂ�A���{�̍ō����͎҂͎����ł͂Ȃ����@�ւƈڍs���Ă������̂ł��B

�����������{�̓������₦�Ȃ����q�������I���ɋ߂Â������A���i�E�O���̖��i�P�Q�V�S�N�E�P�Q�W�P�N�j���N����܂����B�����������i�����j�ł��B���i�����S���鍑�j���A�������ł��鍂��i�����炢/�����̒��N�����̓��ꍑ�j�ɂ����̂�����A���{�ɐN�U���悤�Ƃ��ė����̂ł��B

�������������؎v�z�Ɋ�Â��āA�����̐��i�����ق����������j���ɂ���ߗ����ƁA���v�i���傤�����j�Ƃ����`�Ŗf�Ղ��s���Ă��܂����B���؎v�z�Ƃ́A���������E�̒��S�ł���A�����̎v�z�╶���݂̂����l������̂ł���A�������ȊO�̕����Ȃǂɂ͉��̉��l���Ȃ��A�������ȊO�͖��J�̖�ؐl�ł���b�ɂ����������A�����c��̓������Ă���A����ȏb�ɓ������ҒB�������l�ɂȂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����l���ł��B

����͉��S�N���O�̘b�ł����A�ǂ���璆���⒩�N�����͖����ɂ��̂悤�Ȏv�z�������Ă���悤�ł��B

���j�@���{�ɂ����āA���삪���k�n���ɏZ�ސl�B���ڈi���݂��j�ƕ̏̂����̂��A�Â��ɂ��������������I�Ȏv�z��x�Ȃǂ�������Ă������ɂ��܂��B�܂��A�����̑����Ƃ��Ă̗��j���������N�������A��{�I�ɓ����悤�Ȏv�z�������Ă��܂��B

�����������v�z�͒������ꉤ���ɓ������������v�z�ŁA������O�ł͂���܂���ł����B�����Ō��͓��{���������A���v����悤�g�҂𑗂��Ă����̂ł��B�������A���{�͓x�d�Ȃ�g�҂̔h�������A���̕Ԏ��͌��ɂ͑����܂���ł����B�����Ō��͎��͍s�g�ɏo���̂ł��B

���i�\��N�i1274�N�j�A���E����A���R�͑Δn�ɏ㗤���A�j�͎E�Q���A���݂͂Ȏ�̂Ђ�Ɍ����ĕR��ʂ��A�D�̂ւ�ɑł��t�����ƌ����܂��B�܂�����̑叫�E�����c�i�L���E�o���M�����j�́A���̎��ߗ��Ƃ��ĂƂ炦���q���̒j��200�l��A��A��A���퉤�ȂǂɌ��サ�Ă��܂��B���N�l�����ӂ̝f�v�́A���̍�������ɍs���Ă����̂ł��B

���̌�A���E����A���R�͈��i�����j���P���A�����p�ւ���Ă����̂ł��B���q���{�͋�B�̌�Ɛl�𒆐S�ɓ������A��Ɛl�B�͔����p�ɏ㗤�������E����A���R�Ɛ킢�܂����B���̐킢�ɂ����āA���{���͈�R������]�Ƃ���A���R��ɂ��W�c�U�����A�傫�Ȕ�Q���o�����Ȃǂƌ����܂����A��������̐퓬�ł�������܂����ʂ�A��������ɂ͊��ɑ�ʂ̕����������W�c�킪�s���Ă���A�R�n���҂̈�R�����Ȃǂ͓���ȏꍇ�������Ă͍s���܂���ł����B�傫�Ȕ�Q�����̂́A�u�Ă͂��v�ƌĂ��A���Ō�����֒e�̂悤�Ȗ��m�̔��e�ɂ����̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���R��Ƃ̐킢�́A�W�c�ɂ�錃�����|�ː�ł������悤�ł����A�Ȃ��������ɂ͌��R��͓P�ނ��Ďp�������Ă��܂����B���̗��R�ɂ͗l�X�Ȑ�������܂����A�����������ˌ�����ĕ����������Ƃ�����A�v��ʋ��ɓP�ނ����̂ł��傤�B�������A���S�ɍq�C�ł������҂����ɂ���Ăďo�q�������ߊC��Ŗ\���J�ɑ����A�ݕǂɏՓ˂���Ȃǂ��Č��E����A���R��13,500�l���̎��҂��o���Ƃ�������Ȕ�Q�����̂ł����B

���E����A���R���}�ɓP�ނ������߁A���낤���Ċ�@��蔲�������q���{�ł������A���{�͌�Ɛl�B�̍��y�h�q�ӎ��̔����ɓ{������ڂ��܂����B��Ɛl�̒��ɂ́A������������펞�Ɏ����̏��̂���邽�߂ɏo�w�����ɉ��~�ɂ�����҂�����A�o�w���Ă��g���̑r�����Ƃ��Đ퓬�ɎQ�����Ȃ��҂Ȃǂ�����A���{�������ꂳ�����̂ł��B�����Ŗ��{�͍Ăь����N�U���ė����ꍇ���l���A�����Ƃ������̕��m�����̐��𐮂���K�v�ɔ����܂����B

���{�͖��߂ɑ��Đ퓬�ɎQ�����Ȃ���Ɛl����@������ƂƂ��ɁA�M����L�͎��Ђ����L���鑑�����̔��Ɛl�܂ł���������{��Ȃǂ𐮂��Ă����܂����B�܂����i�̖��ł₷�₷�Ə㗤�����Ă��܂������ւ̑�Ƃ��āA�㗤��j�~����h�ہi�ڂ��邢/�h��p�̓y�ہj��z�����Ƃ��A���̍H���͌�Ɛl�ɕ��S�����A��Ɛl�����L����c�n�ꔽ�ɂ��ꐡ�A�꒬�ɂ���ڂS�����܂����B���̖h�ۂ͍������ō�������3���[�g������A20�L���ɂ��y�Ԗh�ۂ��m�F����Ă��܂��B

���j�@���i����j�͖ʐς�\���P�ʂŁA��ł�300�ƂȂ�܂��B�c�Z�ځi��1.8���[�g���j�~���O�ځi��90�Z���`�j�̏������悻��i3.3�������[�g���ɂ�����܂��̂ŁA300��600��ƂȂ�܂��B�܂��\�����꒬�ƂȂ�܂��B

���N�A���͂��肸�ɂ܂��g�҂�h�����Ă��܂������A���{�͂����̎g�҂��a��̂Ă܂����B�����m�炸��1279�N�A�ēx��ɕ{�֎g�҂�����Ă��܂����B��ɕ{�͂��̎g�҂���͂�a��̂Ă܂����B���͂��̍��ɂ͓�Ɉʒu���鉤���E��v�i�Ȃ��j��łڂ��A���̋���ȊC�R���蒆�ɂ��Ă���A�g�Ҏa�E��m�������͍ēx���{�N�U����v��𗧂Ă�̂ł��B

�O���l�N�i1281�N�j�A���E����A���R���悻5���A�R�D900�z�A��v����͂Ƃ��镺���悻10���ƌR�D3500�z�A���v15���̕���4400�z�̌R�D���Ăѓ��{�����o�`���܂����B�����p�N�����㗤���悤�Ƃ������E����A���R�ł������A���{���z�������h�ۂƁA�Ր�Ԑ��̌�Ɛl�B�ɂ͂܂�ď㗤�o���܂���ł����B

�����Ō��E����A���R�͔����p�̖k�ɂ���u��i�����̂��܁j�ւƌ��������̂ł��B���̓��͗������ƂȂ��Ă�������ł��B�u��ł͓��{�R�͗��ƊC�̗�������U�����A3���ɓn���Č��킪�J��L�����܂������A���E����R�͔s�����Ĉ���ނ��A��v�R�ƍ������čēx�N�U���邱�Ƃɂ����̂ł��B

�������A���O�ɑł����킹�Ă����������ɂȂ��Ă���v�R�͌��ꂸ�A���̊ԂɌ��E����R�̑D���ʼnu�a���L�܂���3,000�l�ȏオ���S����Ƃ�����ԂƂȂ��Ă��܂����B���ꂩ��2�T�Ԍo���Ă���v�R�͌��ꂸ�A����Ɠ��������̂͐�N���ŁA��v�R�͈��ł͂Ȃ��A�D�𒅂��₷�����˓��������A�����ō������Ė{�y�֍U�ߍ������Ɠ`�B���Ă����̂ł��B���E����A���R�͂悤�₭��v�R�ƍ������A���{�R�Ɛ킢���J��L���܂����A�䕗��5���ɓn���ĊC��̌��R����P���A��Ō��������R��͓P�ނ����̂ł����B

��x�ɂ킽��N�U��H���~�߂����q���{�ł������A���R�炪�ēx�N�U���ė��邩������Ȃ����߁A�h�q��͌p������܂����B�������A�㗤��j�~���邽�߂ɒz���ꂽ�h�ۂ�A�킢�̍ۂɂ������p�͑S�Č�Ɛl���S�ł���A�퓬�Ԑ����p������ɂ͂��Ȃ�̕��S�ƂȂ��Ă��܂����B�܂���Ɛl�̌o�ϊ�Ղł��鏊�̂́A�������܂߂����������ł���A�c���╃�����L���Ă������ɔ�ׂ�ƁA��������y�n�͂��̗���ɂ���Ă��Ȃ菬���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����ĉݕ��o�ς��_���ɂ܂ŕ��y����ɏ]���āA��Ɛl�B�͋������̂�蔄�肵�Ȃ���ݕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�܂��܂��n�����Ȃ��Ă����̂ł��B

���̂悤�ȏ̒��A���q���{�͂���܂œ����̍쐬��S���̓��H�Ɉ˗����Ă��܂������A���q���{�ܑ㎷���k�������͊��q�ł̍쓁�̕K�v���������A�R�鍑�������c�����j�A���O���������@�A�����ꕶ�����^����ꑰ�Ƌ��Ɋ��q�֏����i�����̓��H�̉����̎����ɂ��Ă͏�������܂��j�A���q�͎R�鍑�A���O���A��a���Ƌ��ɒb���̈�咆�S�n�ɂȂ�܂����B�����č��j�A���@�A���^��ɂ�������B�`�̊�b�������̂ł��B

���q���{���������Ă������������Ɛl���m�̑����A�����Ƃ����C�O����̐N�U�������q�����ɂ́A�����̎p�͕�������̗D�������������̖��c���̂āA���m����������������ɋ����������̂ւƕω����܂��B

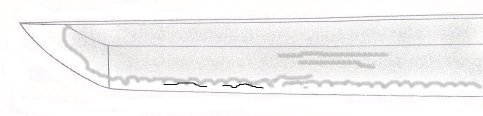

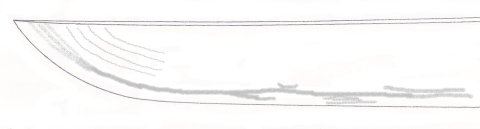

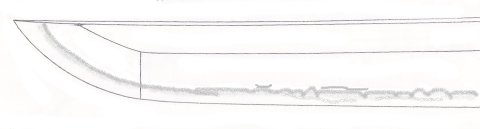

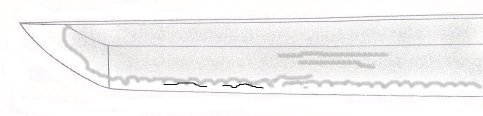

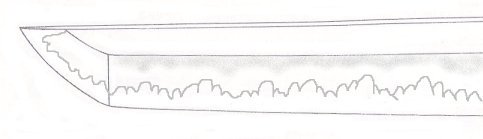

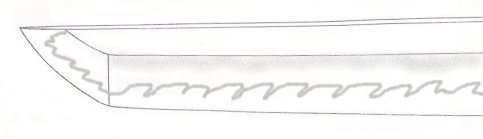

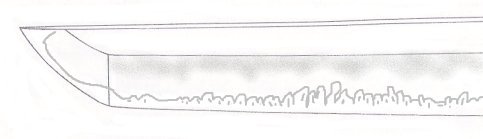

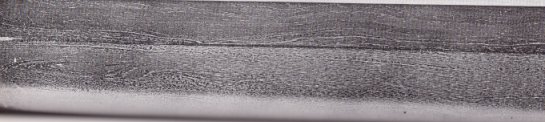

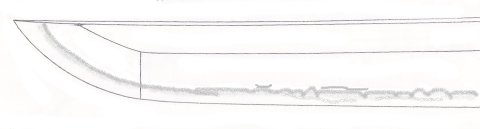

���g���Ɛ�g���̍������Ȃ��Ȃ��A���̂����g�����L���Ȃ��d���������Ȃ�܂��B���g���Ɛ�g���ɍ����Ȃ��Ȃ��������ؐ��͑傫���Ȃ�܂����L�т��A����ؐ��i�����т�������/���̐}�Q�Ɓj�ƂȂ�A�n���̂����Ղ�t�������n�i�͂܂���j�ɂȂ��Ă��܂��B���n�Ƃ́A���̒f�ʂ̐n�̕��������̂悤�Ƀ��b�R�����Ă�����̂��w���܂��B

������������ł����������̂悤���͂����ŋ}�ɓ|���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��̕��ɏオ���Ă��Ă��܂��B�s�̔䗦���O���ɔ�ׂĎ�����Ȃ��Ă��܂��B

�n���͑��̓I�ɉ₩�����ڗ����Ă��܂��B���ɔ��O�������ꕶ����h�͐}�̂悤����[���q�i�����ӂ����傤���j�A�d�Ԓ��q�i���イ�����傤���j�Ȃǂ��Ă��A�傢�ɗ��s���Ă��܂��B

�܂��A���̂��납������ɒZ����������悤�ɂȂ�܂����B�����́A�������œ������i��������j�ŁA�����͔����O��ł��B������Ƃ́A���Ƃ��Ƃ͂܂������ł��������̂��A�x�X��������邱�Ƃɂ���ďd�˂̔�����[�̕����������������āA�����i�n���j�ɌX�����悤�Ɍ�������̂ł��B���̎ʐ^�́A�Z���̖���Ƃ��Ė������R�鍑�����c���g���Ƃ��̕��ƌ��������g�̒Z���ł��B

| ���q�����̒Z���̎p |

|

| ���g�̒Z�� |

|

�g���̒Z�� |

|

|

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��܊���� |

���c�����g�i���킽�������ɂ悵�j�́A���q�����ɋN���������c���h�̑c�ł��鍑�Ƃ̒��j�E���F�̎q�ł��鑥���̎q�ł��B�Z���ӂƂ��A���Z�l�X�ȕ�������Ă��܂��B�L���ȕ��Ɂu�ρi�Ȃ肬�ˁj�v�ƌĂ���ڎ�������������������܂��B���@�I�ɂ͘e���Ȃ̂ł����A���̎���ɂ͘e���͂���܂���̂ŁA���q����ȍ~�ɗ��s���鐡�@�����т������̐�삯�ƍl�����܂��B

�������œ����Ɂu�����q�ѓ����g�v��������Ă��܂��B���Ȃ݂Ɂu�����q�сv�́u���Ђ傤���̂��傤�v�Ɠǂ݁A���ߐ����̒����̌R���g�D�ł���Z�q�{�i�낭���Ӂj�̂ЂƂł���A���q�{�������i�͂�/�O�����j���w���܂��B���q�{�ɂ͍��E�Q������܂����̂ŁA�����q�{�̔����Ƃ������Ƃł��B�������A���g�������Ŏ��ۂɂ��̊��ɏA���Ă�����ł͂���܂���B����͂�������̖��i����傤�߂��j�ł��B�܂��u���g�v�̑O�ɕt���Ă���u���v�́A���i�����j�ł��铡�����̈ӂł��B

����͌Q�n���̊ٗєˎ�̏H���Ɠ`���̂��̂ŁA�d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�Ȃ��A�u�ρv�̖��̗R���͒肩�ł͂���܂���B

| �����@�ρi�d�v�������j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��O����� |

���c���g���i���킽�����悵�݂j�́A�ʏ̂l�Y�i�Ƃ����낤�j�ƌ����A���g�̎q���邢�͒�q�Ƃ������A�]�ˎ���ɂ͑��͍������@�A�z�������]�`�O�Ƌ��Ɂu�O��i�����j�v�Ə̂��ꂽ���H�ł��B

�g���̌�����ɂ͑����͈�U�����Ȃ��A���͑S�ĒZ���ł��B�]�ˎ���̔��㏫�R�g�@�̎���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�Ö����W�ł���w���ۖ������x�ɂ́A���@�Ɏ����ŏ\�Z�U�A�Ď��̕��ɏ\���U�A�lj��̕��ɎO�U���L�ڂ���A���v�O�\���U�����������Ă��܂��B�����ċg���̍I������́A���{���j��̍ō���ł���Ƃ������܂��B�܂��A�喼�ƂɂƂ��Ă͋g���̒Z���͕K���i�ł����B�×��g���̓��������������Ă����Ƃ�����b�����邩��ł��B���̂P�ł������l�Y�i�₰��Ƃ����낤�j�ɂ��Ă̈�b���Љ�܂��B

������N�i�P�S�X�R�N�j�A�����̐��ρi�������R�p���E�����D�Ҏ����j�ɔj�ꂽ���R�����i�͂�����܁@�܂��Ȃ��j�́A�Ɛb��ƕʂ�̔t�����킵�Đؕ����悤�Ƃ��Ă��܂����B�����͋g���̒Z���Őؕ����悤�Ƃ��܂������A�肪�k���ĕ��ɓ˂����Ă邱�Ƃ��ł��܂���ł����B����������Ɛb�̒O�������́A�������������i���������j�ƌ��āA�����̐M���̒Z�����Ď����̑��ɓ˂��h���A�u�n������낵���̂ł���Őؕ��Ȃ���܂��v�ƍ����o���܂����B�{���������́u���̓ݓ��߂��v�Ƌ���ŋg���̒Z���𓊂��̂Ă܂����B����ƒu���Ă������ɓ�����A�S���̖�˂��ʂ����̂ł��B

�����킹���Ɛb�B�́A�����g������l�ł��鐭���̎���ɂ���Őؕ������Ȃ������̂��Ƃ��A�ؕ����ꎚ���f���ꂽ�Ɣ��R�`�L�ɋL����Ă���̂ł��B���̂悤�Ȉ�b����A�g���̓��͎����������Ă����Ƃ������̐M���L�܂�A�喼�ł���g���̓��������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������������L�܂����̂ł��B

�g���̒Z���̓����́A������C���i�n�̕��ɌX���Č�����j�ŁA�n���͏��ڂ��悭�l��Œn������ʂɕt�������������q�n���ƂȂ�A���n����Ƃ����n�����Ă��A�Ă��o���ɏ����̂悤�ȏ�����𐔌Ă��܂��B

���Ȃ݂ɖƂ́A�������ۂɎg�������ŁA�S���̑D��`��������ł��B����ɖȂǂ����Ă���Ԃ��܂����B���̍ۂɁA�~�Ղ̒��������Ɏ�����t�����悤�ȓ�����g���A���̎����𗼎�ň����ăS���S���]�����A�D��`�̊�̒�̖Ȃǂ�����Ԃ��܂����B

| �����l�Y�@�����@���� |

|

| �Δ����l�Y�@��ړ��� |

|

| ����l�Y�@�����@�d�v���p�i |

|

| ���R�g���@���E�����ܕ��Z�Ё@���� |

|

�����l�Y�i���Ƃ����낤�j�́A�����̂����d�����P.�Q�Z���`�ƌ������Ƃ��炱���Ă�A�������R�Ƃ̌䕨�ł������G�g�ւƓn��A�̂��ɓ���l�㏫�R�ƍj�A�ꋴ�ƂւƓn���Ă��܂��B

�Δ����l�Y�i�Ȃ܂����Ƃ����낤�j�́A�㓁�����i�Ȃ��Ȃ��Ȃ����j�ŁA�L�b�G�����p�Ɠ`���A���̌`���̔����ۂɎ��Ă��邱�Ƃ��炱���Ă�܂��B���Ă̐w�ő��闎��̍ۂɏĂ��Ă��܂��܂������A�ƍN������z�O�N�p�ɏĂ����������A��������Ƃɓ`���܂����B

����l�Y�i�ق����傤�Ƃ����낤�j�́A��̂悤�Ȍ`�����Ă��邱�Ƃ��炱���Ă�܂��B���̕���l�Y�Ƃ͕ʂ̕���l�Y���A�w���ۖ������x�̏Ď��̕��Ɍf�ڂ���Ă��܂����A����ɂ���b������܂��B

�퍑����̕����ł���A�������{�̋��s�������i������߂��ߍ]���̑��ꍂ���i�����@���������j�́A�̎��ɂ��ʂ��������l�ł�����A�������悭���܂����B������A���G����߂̗����𗊂܂�܂����B���̒j�͍����ɒp���������悤�Ɗ�݁A�߂̕��̒��ɓS���i�Ă��j��E���܂����B�����͂�����@���ĕ���l�Y���g���A�߂�S�����ƒf�����Ă��܂��A���т𗁂т��ƌ����܂��B���̕���l�Y�́A�G�g�A�㐙�i���A�����㏫�R�G���ւƓn��A�G�����畃�E��䏊�ƍN�ւƌ��コ��܂������A����̑�ŏĎ����Ă��܂��܂����B

���R�g���i�͂�����悵�݂j�́A�ΐ쌧�̔��R�����_�Ёi�����܂Ђ߂���j�����ł��B

�g���ɂ͑�����������U�������܂��B����́u�����U�i�������ЂƂӂ�j�v�ƌĂ�Ă���A�g���̌��쒆�̌���ł��B�G�g���L�ł������A��ڔ����قǂ��������̂��A�P�T�O�Z���`�قǂ����g�����Ȃ������G�g�ɂ͒����������߁A�ܐ��ق����グ�ē�ړ����Ƃ��Ă��܂��Ă��܂��B�����Čܐ������グ�Ă��܂������߂ɖ��͖����Ȃ��Ă��܂��A���̕�����������z���Ƃ��Ă��܂��B�V���̑喼���Ɏ��������Ȃnj��݂ł͍l�����Ȃ����Ƃł����A�����͓��{���͎��p�i�ł��������ߎd���Ȃ������ƌ����Ύd���Ȃ������̂ł��B�����U�̑����́A���̌�̑��Ă̐w�ő��闎��̍ۂɏĂ��Ă��܂��A�ƍN������z�O�N�p�ɍĐn�i�Ă��Ă��������s���ē����Đ����邱�Ɓj���������̂��A�䕨�i�c�����L�j�Ƃ��Č������Ă��܂��B

| ����h�̍앗 |

|

| �����s�̑��� |

|

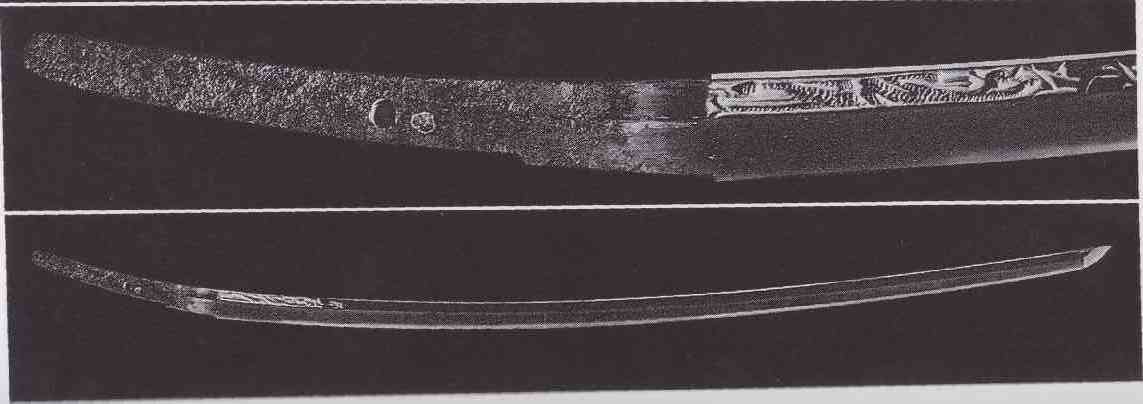

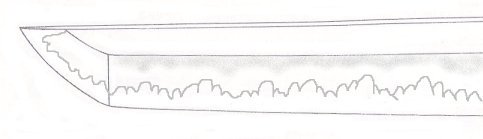

���i�炢�j��h�Ƃ́A���c����h���g�����Ō�ɐ��ނ��Ă������̂ɑւ���ĉh������h�ł��B�c�͒��N��������̓n���l���ƌ����Ă��܂��B��̃C���X�g�́A����h�̑c�ł������s�i���ɂ䂫�j�̍앗�ł��B����̗v���ɉ������g���L���ؐ��͒���ƂȂ������s�Ȏp�ŁA�n���͈��c����h�ɂ͗��܂����n���t���A���{���̒��n�d���Ă̒��q�n���Ă��Ă��܂��B

����h�����c����h���O����h�Ƃ̈Ⴂ�́A���c����h�炪�����o���ł���̂ɑ��A��苭�����o���ł���Ƃ������Ƃł��B�����Ă����P�̗���h�̓����́A�Ǖ��I�ɍ����ۂ�������ٓS������o���Ă��邱�Ƃł��i�C���X�g�̍��������j�B����������i�炢�͂��j�ƌĂ�œ����Ƃ��Ă��܂��B

����͒b�B���ɏ�������Ȃ������J�X�ł���Ƃ����������܂����A���}���M�v���́w���{���̗��j�Ɗӏ܁x�̒��ŁA����͗ǎ�����S�i���킪�ˁj��ߖ����߁A��S�������Ȃ�A�c�S�i���ˁj������o�������ł���Ƃ��Ă��܂��B�c�S���S�ł���ނƂ����H�v�́A�d�����܂�₷���ʍ|�i���܂͂��ˁj���g�p���������A�V�����ȍ~�ɕ��y�������̂ƍl�����܂����i���{���̓����Q�Ɓj�A�ޗǎ�����n�蓁�i���тĂ̂����ȁj�̈ꕪ�ɂ��c�S�ƍl��������̂����������Ƃ���A�ꕪ�̒n�悠�邢�͓��H�ɂ���Ă͂����������H�v�����ɍs���Ă����̂�������܂���B

���Ȃ݂ɁA���s�̍�ɖ����s�����s��������������܂��B����͎c�O�Ȃ���]�ˎ���̖���̑�ŏĂ��Ă��܂��A�}�O���̐M���d��i�̂Ԃ��ɂ������ˁj�Ƃ������H���Đn�i�����j�������̂ł��B�Đn�Ƃ́A�Ă��Ă��܂������g�ɍĂяĂ�������s���ĕ��������݂���̂ł��B

���̏������͐D�c�M���̈����ł������A�{�\���̕ςɂ���Ė��q���G�����y�邩��D���A�{���n�̍�{��֎����A��܂������A�L�b�G�g����{����U�߂��ہA����Ƌ��ɂ��̖�����������̂�ɂ����G���A�邩�炱�̏������𓊂����낵�A�G�g�ɑ������Ƃ�����b���c���Ă��܂��B

�M���͎��ɐ����ƕG���������āA�u�s�����s�A�������A�l�ɂ͌ܘY��������v�Ɖ̂����ƌ����܂��B�u�������v�͒����Ŏg�p���閼���̒�����ŁA�ܘY���͒O�H�ܘY���q�咷�G�i�ɂ�@���낤��������@�Ȃ��ЂŁj�̂��ƂŁA���̂R���M���̎����ł������ƌ����܂��B

| ���r�̏����� |

|

| ������p�ّ��i���U��� |

| �����@�������r�i����j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

��̎ʐ^�́A���s�̎q�ł��鍑�r�i���ɂƂ��j�̍쓁�ł��B�������͈�ڋ㐡�㕪�ŏd�v���p�i�Ɏw�肳��Ă��܂��B�܂��Z�����������r�i�������߂��ɂƂ��j�ƌĂ�鍑��Ɏw�肳��Ă��镨�ŁA����̑O�c�Ɠ`���i�ł��B�����т��g���L���p�ɂ킸���ɔ��肪����A����n���Ă��Ă��܂��B�u�����v�̖��̗R���́A�s�Ɉ����������ђ��肳��Ă��邱�Ƃɂ��A���r�B��̒Z���ł��B

�Ȃ����r�����r�i�ɂ����ɂƂ��j�ƌĂ�܂����A����́u���r�v�Ɠ���邩��ł���A�����r�ƎO���ɐ铁�H�Ƌ�ʂ��邽�߂ɂ����Ă�܂��B���r�Ɨ����r�ɂ͌×����l����ʐl��������A�܂����s�Ɠ��r���l��������܂��B

| �O�����N�̓��r�̑��� |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

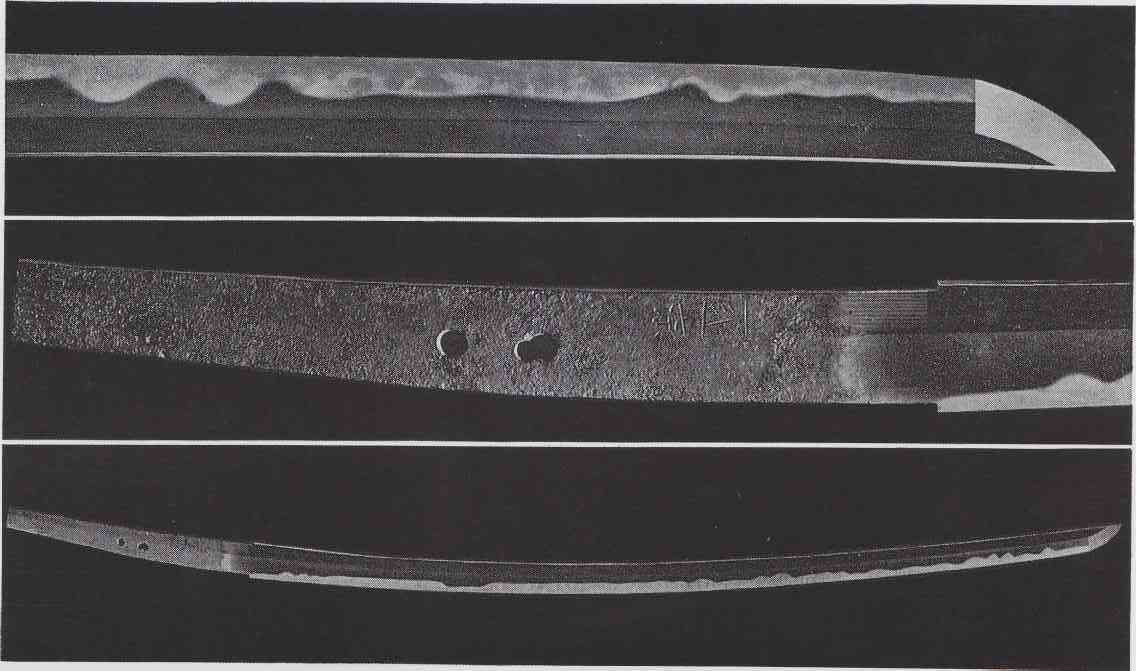

���r�ɂ́A�O�����N�i�P�Q�V�W�N�j�̔N�I����̑���������܂��B���̑����͐n����ڌܐ������i77.87�Z���`�j�A���莵���i2.12�Z���`�j�ł���߂ŁA�����ꐡ�ܗЁi3.18�Z���`�j�A�敝�����i2.12�Z���`�j�ŁA�M�����������i������ނˁj�ƂȂ�A�g���L������ؐ��ƂȂ����͋��������p�ƂȂ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂ��悭�l���n���t���A�n���͒��q�n�ɏ�����A���݂̖ځi�����̂߁j��������A���E�t�E��яĂ��Ȃǂ������������A�\��������~�������ĉ₩�ȍ�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ε\�i�͂������āj�Ɂu���r�v�Ɠ����A���Ɂu�O�����N�\���v�Ɛ��Ă��܂��B

�{���A�R��`�b��̒�����͋��s�̗D��ȋM������Ƃł���A���삷�鑾���Ȃǂ͎���p�ł͂Ȃ��V��I�Ȃ��̂ł���܂����B���������m������������ƁA���͎҂ł͂Ȃ��Ȃ������ƒB����̒����͌���A�����̓`�������R��`�b��͐��ނ��Ă����܂����B�������A����h�͂�������������̗���ɍ��킹�A�֓��̕��m�̗v���ɍ��킹������I�ȑ������쐬���A�̘H���L���A���c����h�Ȃǂ����ނ���̂ɑւ���Ĕɐ������̂ł����B

�]���ē��r�̍앗�͐g���L������ؐ�ƂȂ������s�Ȏp�ɁA�ĕ����L�����n�d���Ă̐n�����Ă��A���ł�������ɂ͓��ɕ����悭�t���A�e�C�ɖ�������ƂȂ��Ă��܂��B

�����H��h�i����̂����������ρj�Ƃ́A���q�������犙�q�����ɂ����āA���s�̎l���E�����H�ɏZ���Ēb��������h�ł��B���̃C���X�g�͒藘�̍앗�A�ʐ^�͍���Ɏw�肳��Ă����ژZ���̑����ł��B

�����苭����������p�ŁA���q�����Ƃ����������q�����ɋ߂��p�ƂȂ��Ă��܂��B�n���͏��ڂ��悭�l����n�����t���A�n���͒��q�ɏ����ꂪ������A��������A����������Ȃ��������L�x�ŁA�\������i�Ёj��~�������Ă��܂��B�����Ε\�i�͂������āj�ɒ藘�Ɠ����A��̎����傫�����̕������������̂������ł��B

| �����H�藘�̍앗 |

|

| �����H�藘�̑����i����j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

���q���������k�����ɂ����ẮA�����@��h�i���イ���ア���ρj���b�����Ă���A�͉��i�肫�����j�Ȃǂ����܂��B

| �����ꕶ���̍앗 |

|

| �g�[�̑����i����j |

|

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

�����ꕶ���́A���O�����̒n�Œb�������Èꕶ�����@��c�Ƃ���b��ŁA���̊��q�����ɉh���������ꕶ���ɂ���āA�������܂ŘA���������{�������O�`���������܂��B

�p�͎���f���č��s�Ȃ��̂������A�ڔ��ɑ唧�������A���{�ʂ̍��፷������₩�ȑ�[���q�i�����ӂ����傤���j�A�d�Ԓ��q�i���イ�����傤���j���Ă��A�f�������A���q���n���ɉ����ė��ꍞ�މ₩�ȍ앗���o���オ��܂��B

�Ȃ��A�Èꕶ�����@�Ȃǂ́A������ꕶ���i�������j�Ə̂���鏊�ȁi�䂦��j�ƂȂ����A�u��v�̕������s�i�Ȃ����j�ɂ͐�܂���ł������A���q�����̕����ꕶ���Ȃǂ́u��v�݂̂��ҁA�u��v�ƌ����ҁA�u��v�͐炸���݂̂��҂�����܂��B�����Č�ɂ͕����ꕶ�����番�h���o�āA�ЎR�ꕶ���A�g���ꕶ���ȂǂƏ̂�����悤�ɂȂ�܂����A���ꂼ�ꂪ��u��v�̕����ɂ��̓����������悤�ɂȂ�܂��B

| ��[���q |

�d�Ԓ��q |

�����ꕶ���̈� |

|

|

|

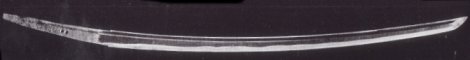

�ʐ^�̑����́A���q�����̕����ꕶ�����\�����g�[�i�悵�ӂ��j�̑����ŁA�g�[�͌Èꕶ�����@�n�̏��[�̎q�ł��B�n����ژZ�������ܕ��i81.36�Z���`�j�A����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�敝�Z���ܗЁi1.97�Z���`�j�ƂȂ�A�g���L�������Ɛ敝��1��0.65�ƂȂ�A�����荂�����������铰�X����p�̑����ł��B

�M�����������ƂȂ�A�n���͏��ڂ悭�l������f�������A�n���͑咚�q����ɑ�[���q�A�d�Ԓ��q�A�����q������A���ł������͓��ɉ₩�ƂȂ�A�Ă��̓����M�i���̂������j�ɂ�����قǍ����Ă����܂�A���i�ɂ����j�[�������Ⴆ�������ȍ�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��s�i�Ȃ����j�͐��ԁi����/���ꂽ�����̂܂܁j��賎q�Ҍ`�ƂȂ�A�ړB�E�̉��A�����ɑ�U��̋g�[�̓�������܂��B���̑����͓��ÉƓ`���̂��̂ł��B

| �g���̑����i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

�����ꕶ���g���i�悵�Ђ�j�́A�Èꕶ�����@�̖����i�ނ��߂ނ��j�ƂȂ����@�g�̎q�E�ꕶ���g�Ƃ̎q�ŁA�����ꕶ���ł͂��ƂȂ����앿�̓��H�ł��B

�ʐ^�̑����͐n����ڎl���O���ܗЁi73.78�Z���`�j�A����㕪�ܗЁi2.88�Z���`�j�A�����㕪�Z�Ёi2.91�Z���`�j�A�敝�ܕ����Ёi1.76�Z���`�j�A�M�����������ƂȂ�A�����荂�������̂���p�ƂȂ��������ł��B

�n���͏��ڔ����悭�l�������f���������ɗ����A�n���͑咚�q�ɏd�Ԓ��q�A�����q������A����t�i�悤�j��������ɓ���A�����Ⴆ�i�����j�A���n���Ă��Ă��܂��B�s�i�Ȃ����j�͐��Ԃŋg���Ə��U��̓�����Ă��܂��B

���̑����͏o�����D�ꌒ�S�ł������łȂ��A�͂����ɏ\�Z�t�̋e�Ԗ�̖ђ����������Ɏc���Ă��ċM�d�Ȃ��̂ł��B���q�����̌�Ԓb��̍��ŁA�e���Ƌe�ꕶ���̉�������܂������A���̋g���̋e�䂪���鑾���͂������e���ł͂Ȃ��A�c���̈˗��ɂ��쓁���ꂽ���̂ŁA�e��͋�����ċg�����������̂Ǝv���܂��B���̑����͓��ÉƓ`���̑����ŁA�����C�̋e���������������n���t���Ă���A�c������̔q�̕i�ł������Ǝv���܂��B

| �R���шꕶ���i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

�R���шꕶ���i��܂ǂ�����������j�́A�֓��Ǘ́i����Ƃ�����ꂢ�j�d��̉ƕ�ŁA�����i�Ձi�㐙���M�j���㐙�̐��ƂƂ��ɏ���������ŁA���Ԗ����i���Ԃނ߂�/���ꂽ�����疳���j�̑����ł��B

���j�֓��Ǘ̂Ƃ́A���s�̎������{���֓��n�������邽�߂ɒu�������q�{�̒����̂��Ƃł��B

�R���шꕶ���͐n����ژZ���ܗЁi78.93�Z���`�j�A����ꐡ�ܗЁi3.18�Z���`�j�A�����ꐡ�ꕪ�ܗЁi3.48�Z���`�j�A�敝������Ёi2.18�Z���`�j�ŁA�M�����������ƂȂ�A������������������p������ؐ��ƂȂ������s�ȑ����ł��B

�n���͔ڔ�����┧�����C�����n�����A���킭����f�������A�n���͑咚�q����ɏd�Ԓ��q������A�Ă��̓����M�i���̂��j�ɂ܂ł����������E�t��������ɓ���A�����i�ɂ��������j�����ď�������������A�X�q�̕\�͘p�ꍞ��ő|���|���A���͗��ꍞ��������ɕԂ��Ă��܂��B�\���ɂ��_����~���ʂ��A�s�i�Ȃ����j�͐��ԂŖ����ł��B

�����ꕶ���Ő����̌����ȍ�ŁA�M�i���̂��j�܂ł�����قǐ[���Ă����₩�Ȑn�����Ă��Ă��锽�ʁA�����������������A�₩���Ƌ��������˔��������w�̖����ł��B�܂����̑����ɂ͍����h�������n�i�������������炦�j���t���Ă��܂��B�Ȃ��A�R���т̖��̗R���́A�R���̉H�т̂悤�ɔ��������Ƃɂ����̂ŁA���O�����D�Ƃł��������M�A�i���̂��C�ɓ���̈�U�ł������悤�ł��B

| ���ꕶ���i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

�����ꕶ���ȂLjꕶ���Ə̂����b��́A�s�i�Ȃ����j�Ɍ��݂̂��ҁA�u��v�̕����ƌ��̗������ҁA�u��v�̕����݂̂��҂�����܂����A�u��v�݂̂������̑�\�ƌ�������̂��A���ꕶ���i�Ȃ����̂������j�ł��B

����͕����ꕶ���̓��H�̎�ɂȂ���̂ŁA���፷������₩�Ȑn�����Ă��A�����ꕶ�����̋��w�̖����ł���A�ō�����Ƃ���Ă��܂��B

�Ȃ��A�u��v�̕���������\���̂��Ȃǂ͏�������n�b�L���Ƃ͕������Ă��܂��A���݂Ō������W�A���S�̂悤�Ȃ��̂ł������̂�������܂���B���́u��v�Ƃ̂ݐ������̂ɂ͗D�ꂽ�삪�����ł��B

���̑����͐n����ڎO���l���i70.9�Z���`�j�A����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�����ꐡ�ܗЁi3.18�Z���`�j�A�敝�����l�Ёi2.24�Z���`�j�ŁA�M�����������ƂȂ�A����ؐ��Őg���L�������荂���������铰�X���鑾���p�ƂȂ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂ悭�l����n���t���A����f����������Ɨ����A�n���͑咚�q����ɏ�����A��яĂ��Ȃǂ����������������ɓ����A�����i�ɂ��������j���邭�Ⴆ�i�����j���n�n�ƂȂ�A�\�����_����~���������s�i�Ȃ����j�͐��ԁi���ԁj�A�k���͋؈Ⴂ�A�ړB�E�͂Q����A�ړB�E�̏�Ɂu��v�̕��������Ă��܂��B

���̑��������ꕶ���Ə̂���鏊�ȁi�䂦��j�́A���݊y�����̐킢�i�Ȃ����̂����炪�͂�̂��������j�Ő�����������A�����M���i����������@�̂Ԃ܂��j���D�c�M�����炱�̑�����q�̂������Ƃɂ����̂ŁA���̗��ɂ͖��������ē������G���i�����Ђ傤/�g�����Ⴂ���m�j�̑��݂��������̂ł��B

�����M���͏�����菹�ƌ����A���Ƃ͓���Ƃ̉Ɛb�ł��������c�M���̉Ɛb�ɐQ�Ԃ�A�M���̎���ɂ͌���p���������Ƃ͂��܂��肭�����Ă��܂���ł����B����A����ƍN�͕��c�Ƃ̗L�͕��m�c�ł��������������Ăі����ɂ��ׂ��A�����̖���M���̉łɂ��A�̒n���������邱�ƂȂǂ������ɐM���������������ɐ������܂����B�����ĉƍN�͐M���ɕ��c�ƂƂ̍őO���ɂ���O�͍��̒����^���Ď�点�܂����B

����Ɍ��{���������́A�V���O�N�܌��i1575�N�j�A�̑�R�𗦂��Ē�����͂��܂����B���ꂪ���������ƂȂ��ċN�������킢�����݊y�����̐킢�ł���A�M�����R�O�O�O�����̓S�C���g�p�����ƌ�����킢�ł��B�M�����͂킸���ܕS�قǂ̕��͂ł悭���킵�܂����A���c�R�̕��Ɛӂ߁i�Ђ傤��傤����/�H�ƕ⋋�H��f���j�ɂ�藎�鐡�O�ł����B

�����ŐM���͉����ɂ���ƍN�Ɏg�҂𑗂�A���R�𗊂ނ��Ƃɂ��܂����B��������͕��c�R�ɕ�͂���Ă���A����o���ĉ����܂ł̂��悻�U�O�L�����̓��̂���ɐi�ނ��Ƃ͂ƂĂ��������Ǝv���܂����B����Ȋ댯�Ȗ�ڂ������悤�Ƃ���҂��Ȃ��ŁA�P�l�̎G���ł������������E�q��i�Ƃ肢�@���˂�����j����������A���̖������̖�ڂ��������̂ł��B

���E�q��͂Ȃ�Ƃ������ɒ����E�o���A��ʂ����葱���Ĉ�������ĉ����ɂ��ǂ蒅���܂����B�����ɂ͎��O�ɉƍN���片�R�˗����Ă����D�c�M�����A�O���̌R�𗦂��ē������Ă���A�ƍN�R�ƍ��킹�ĎO��������̑�R�������ɋ삯���鏀���𐮂��Ă����̂ł��B

�����m�������E�q��́A�Ԃ��Ȃ����R�����邱�Ƃ������ɂł�����ŕ��킵�Ă��钇�Ԃɓ`�������ƁA�����x��ōs���Ƃ������t�ɂ���������ނ��A�����ɑ���o���čĂтU�O�L���̓��̂��s���s�x�ő��葱�����̂ł��B�������A�Ԃ��Ȃ�����Ƃ������ŕ��c�R�ɕ߂炦���Ă��܂����̂ł��B�D�c�E����A���R�����Ɛ����ʼn����ɋ삯���鎖��m���������́A����܂łɗ��邳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���E�q��ɉ��R�͂��Ȃ����瑁����������킽���Ɩ�O�ŋ��ׂƋ������̂ł��B��������Ζ��������������A���c�Ƃ̉Ɛb�Ƃ��Ď�藧�ĂĂ��ƌ������̂ł��B���E�q��͂�����������Ė�O�ɗ����܂����B

�������A���E�q��͏����̖��ɂ͏]�킸�A�u���Ɛ����ŐD�c�E����A���R�̉��R������I�@���������̐h���ł���I�v�Ƌ��̂ł����B���E�q��͖��������������A�Ɛb�Ƃ��Ď�藧�ĂĂ��Ƃ����A�G���ɂƂ��Ă͂܂��ƂȂ������̐\���o�����A�d���Ă��������Ƃւ̋`���т����̂ł����B���{���������́A���̏�ŋ��E�q������i�͂���j�ɂ��ĎE�Q�����̂ł��B

���Ɛ���������������Ή��R�����邱�Ƃ�m��������̕��m�B�̎m�C�i����/���C�j�͂������ɏオ��A�܂����������ĔC�����ʂ����A�Ō�܂ŋ`���т��ʂ������E�q��̑s��Ȏ���ڂ̓�����ɂ������m�B�̎m�C�́A���E�q��̎��ʂɂ���ȂƂ܂��܂��オ��A���R������܂ł̊ԕ��킵�����A���R����������Ɖ����M���͖���J���ēˌ����A�������ɂ��čŏI�I�ɏ��������̂ł����B

�M���͉����M���̐�����]���A���̈ꕶ���̑����Ȃǂ̖J����^���A�M���̐M�̈ꎚ��^���Ē菹��M���Ɩ���点���̂ł����B�\�ʂɂ͏o���A���O������m���Ȃ��������E�q��ł����A�L���Ȑ킢�̗��ɂ͂��������`���т����G���̓��������������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�ЎR�ꕶ���i������܂������j�Ƃ́A���q�����̌Èꕶ�����@�̖�l�ł���A�����ꕶ�����[�̎q�E���[���A���O�������߂��̕ЎR�̒n�ɏZ���Ēb���������Ƃ��炱���Ă�܂��B�������Ȃǂɂ͔������̕ЎR�ɏZ�����Ə�����Ă��܂����A���Ƃ��Ƃ͔��O���̕ЎR�ɏZ���A�������ЎR�Ƃ��s�������Ȃ���쓁�����悤�ł��B

���̈�h�̓������t���q�i�������傤��/�Đn�̓����ؐ摤�Ɍ����j�̐n���ɂ���܂��B���������q���t�������ė��ꍞ��ł��܂��B

| �ЎR�ꕶ���̋t���q |

|

| �ЎR�ꕶ���̍앗 |

|

| �����̍앗 |

|

| �����̑��� |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v���� |

�Ô��O�b�肪���D�ɏZ�����������Ƃɂ��A���D�͔��ɉh���܂������A���q�����ɂ͕����̈ꕶ���h�Ɏ���đւ���A����ȍ~�p��Ă��܂����B�������A���q�����ɂȂ��ĕ����ꕶ���̐��n�ł��鏕�^�i�������ˁj�炪�A������Ċ��q�։������A�܂������������ꕶ���h�̑��[���ЎR�̒n�ֈڏZ�����i���E�������̕ЎR�ֈڏZ�����Ƃ��j���Ƃɂ��A�����ꕶ�������ނ���ƁA���D�͍Ăё��𐁂��Ԃ����𑽂̂��y�o���܂����B

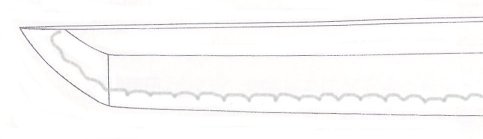

��̃C���X�g�́A���D�b��̓����E�����i�݂����j�̍앗�ł��B�������Ô��O���P�̌n���Ȃ̂ŁA�����͌Ô��O���̍앗�ł������A���q�����ɂ͎���I�v����������ؐ��̍��s�Ȏp�ƂȂ��Ă��܂��B�Ă����ɍL���̂������{���̑咚�q�A�^�q���q�i���킸�����傤���j���Ă��A�����ꕶ���قǍ��፷�͂Ȃ��ł����A����ł������Ƃ�����M�ɔ���قǂł����A���ł�������̐n�͒n���ɂȂ��Ă��܂��B���A������������������q�ɂ����Č���A���q�͏ċl���ɂȂ��Ă��܂��B

| �^�q���q |

���������q |

|

|

| ���D�����̍앗 |

|

| �����@��ʎᒷ�� |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v���� |

��̎ʐ^�́A�����̎q�ł��������i�Ȃ��݂j�̑����ŁA��ʎᒷ���i�����͂�ɂ�Ȃ��݂j�ƌĂ�鍑��w��̑����ł��B��ڎl���O���A����ؐ��ƂȂ����͋����p�ŁA���ڂ��悭�l�ݒn�����t���A�咚�q�ɏ����q�A�^�q���q�i���킸�����傤���j�A�݂̖ڂ������A���[�����������A����f���������A���q�i�ڂ����j�͗��ꍞ��ŏ��ۂɕԂ�A�\�����_����~���āi�����āj�ۗ��߂Ƃ��A���ƂȂ����܂��ƂɌ����ȍ�ł��B

�u��ʎ�v�̖��̗R���́A��������ɂ��̑����ɕt������t�i�������j���Z�S�тƂ����Ƃق����Ȃ����l�ł��������Ƃɂ��܂��B��t�Ƃ́A���̕��̒l�i�Ƃ�����ł͂Ȃ��A���̕��̉��l�������w�W�̂悤�Ȃ��̂ł��B�Z�S�т������Ɋ��Z����ƂR�O�O���ƂȂ�A�퍑����̓V�����ɂ͕���������V���܌��̈�ł����O�����@���̍�ҁE�O���@�߂Ȃǂ̑�t���ō��z�ł���A���̑�t�͕S�тł����B���̎��ɍ�����t�ł������̂��A�N�����m�閼�́E���B�̐��@�ŁA���̑�t�͌\�тł����B����炩�炷��ƁA�Z�S�тƂ�����t���ǂ�قǔj�i�ł���������������܂��B

���̘Z�S�тƂ����ƂĂ��Ȃ���t���A��ʎ�o�Z�S���́u����҂Ⴍ����v�ɒʂ���Ƃ��āA�����̂��̑������ʎ�ƌĂ̂ł����B

| ��Ƃ̑��� |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

���c��Ɓi�͂��������肢���j�́A���O�����D�ɗאڂ��锩�c�ɏZ������h�̑c�ŁA����������钷�D�̌����ƕ��я̂���閼���ł��B�ʐ^�̑����͋I�B�Ɠ`���̑����ŁA�n����ژZ���ꕪ�l�Ёi79.21�Z���`�j�A����ꐡ�i3.03�Z���`�j�A�����㕪�l�Ёi2.85�Z���`�j�A�敝�Z����Ёi1.88�Z���`�j�ƂȂ�A�M�����������ƂȂ�A�����荂����������p�ŁA�n���͔ڔ����ꂱ����ɔ������A���������f�������A�n���͒��q����Ɍ݂̖ځA�^�q���q�i���킸�����傤���j�Ȃǂ��������A���E�t�i�悤�j����A�������A���������A���n���Ă����X�q�͗��ꍞ��ŏ��ۂɕԂ�A�s�͐��ԂŎ�Ƃ̓������Ă��܂��B

��Ƃ͒��D�̌����Ɠ��l�Ɋ^�q���q�ӂƂ��܂������A�n���������ɔ�ׂ��������A���q������̏�ŗ��ꂪ���ނ����锩�c���q�ƂȂ�܂��B�Ȃ��A���̑����ɂ͍��n���Ă���Ă��܂����A���ꂪ��Ƃ̓����ƌ�����ł͂Ȃ��A����Ȃ��̂ł��B

| ���c���q |

|

��Ƃ̑����́A���̎�ƂƂ���������Ƃ����Ƃ��đ喼�ƂɍD�܂�A���̎�Ƃ̑������I�B����Ƃɓ`����ꂽ���̂ŁA�I�B�Ƃ̍��n�̂����Ƃ̑����Ƃ��Ēm��ꂽ��U�ł����B

�����i���傤/�P�Q�S�X�N-�P�Q�T�T�N�j���A���q���{�ܑ̌㎷���E�k�������i�ق����傤�@�Ƃ����j�ɂ��A�R�鍑�������c�����j�i���ɂȁj���A���O���̕����ꕶ���̕��h�������@�i���ɂނˁj���A���i�i�Ԃ�/�P�Q�U�S�N-�P�Q�V�S�N�j���ɂ͔��O�������ꕶ���������^�i�������ˁj���ꑰ�Ƌ��Ɋ��q�֏�����A�����ɖ��{�̂��G���ł̓��{���̐��삪�n�܂�܂����B�������A���j���R��`���A���@�����O�`���A���^�������ꕶ���̍앗��b���Ă��܂����̂ŁA���B�`�Ƃ����`�@�͂܂��m�����Ă��܂���ł����B�������A���j�⍑�@�A���^��͑��B�`�̊�b��z�������H�Ƃ���邽�߁A���̂R�l�͂��̑��B�`�̍��ʼn�����܂��B

| �����@�S�ۍ��j |

|

| �u�k�Ёu���{���̗��j�Ɗӏ܁v��� |

���c�����j�́A�R�鍑���c�����Ƃ̘Z�j�ŁA���O�����@�Ƌ��ɑ��B�b��̊�b��z�����ƌ����܂��B��̎ʐ^���V���܌��̂P�A���c�����j����S�ۍ��j�i���ɂ܂邭�ɂȁj�ł��B��ڌܐ������̑����Ō��݂͌䕨�ł��B����͂����鈾�c����h�̍앗�ɁA���q���m�̋C���ł��鋭�݂��������앗�ƂȂ��Ă��܂��B

�S�ۂ̖��̗R���́A���̊��q���{�����E�k�������������s���̕a�C�ɂ����蕚�����Ă������A�����A���Ă����Ă������̑��������ɂ���ē|��܂����B���̎��A�₩�瓁�g�������Ă��ɂ��������̉Δ��̑��ɓ�����܂����B���̉Δ��̑��ɂ͏���Ƃ��ċS�ʂ��{����Ă���A���̋S�ʂ��^����ɐꂽ�̂ł����B���̂Ƃ���A�����̕a�C�͎����Ă��܂����̂ł����B�����ł��̉Δ��̋S�ʂ��a�C�������炵�Ă����Ƃ��āA�Ȍケ�̑������S�ۂƌĂƁw�����L�x�ɋL����Ă��܂��B

| ���@�̑����i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

���O�O�Y���@�i�т��Ԃ낤���ɂނˁj�́A���O���������ꕶ�����@�̎q�ł��鍑�^�i���ɂ��ˁj���A�R����ꂽ�a�C���i�킯�̂��傤�j�ɈڏZ���Ēb�������̂Ɏn�܂�A�a�C�n�Ə̂�����h�̓��H�ŁA���^�̎O�j�ł��B�܂�a�C�n�b��͕����ꕶ���̕��h�ŁA���O���`���p���ł��钷�D�������������ȂǂƂ͈�Ȃ��h�ł��B���@�͌�Ɋ��q���{�ܑ㎷���E�k�������ɏ�����Ċ��q�։���A���c�����j�Ƌ������B�`�̊�b�ƂȂ�b�@��`���܂����B

�ʐ^�̑����́A���������̏ƚ��_�Ёi�Ă邭�ɂ���j���̚��@�̑����ŁA���ݍ���Ɏw�肳��Ă��܂��B�n����ژZ�������ܗЁi81.35�Z���`�j�A���蔪���ܗЁi2.58�Z���`�j�A�����ꐡ���Ёi3.24�Z���`�j�A�敝�����i2.12�Z���`�j�ŁA�M�����������ƂȂ�A�g���L�������荂���A�������銙�q�����̓������������s�ȑ����p�ƂȂ��Ă��܂��B

�n���͏��ڂɖۖڂ�������悭�l�݁A�n���t��������f���������₩�ɗ����A�n���͒��q�Ɋ^�q���q�i���킸�����傤��/�����Q�Ɓj�A�݂̖ځi���̂߁j�Ȃǂ��������A���ł�����яĂ����A�Ȃ��ē�d�n�ƂȂ�A���i�ɂ����j�[���������邭�Ⴆ�i�����j�A�s�i�Ȃ����j�͐��ԁi����/���ꂽ�����̂܂܁j�ł��B

���̑����͎F���̓��ÉƂ��Ղ�ƚ��_�Ђɓ��ÉƂ����[���ꂽ���̂ł������A�I���ɃA�����J�Ɏ��������Ă��܂��܂����B��������ɕč������Ƃ��������A������͂����čw�����A���̂悤�ȗD�ꂽ��͓��{�֕Ԃ��ׂ����Ƃ��ē��{���֕Ԋ҂���܂����B

| �����@�������^ |

|

���^�i�������ˁj�́A�Ő����̔��O�����ꕶ���b��Ƃ��Ċ����g�[�Ƃ͌Z��ɂ�����A�̂����q���{�ɏ�����ĉ������A���q�ꕶ���ƌĂ�܂��B��̎ʐ^�͏��^�̍ō�����Ƃ�������A�������Ƌ{��[�߂��Ă��铿��ƍN�̈����E�������^�ł��B�P�O�Z���`�ق����グ���Ă��܂����A��ڎO���ܕ��A�����Ɛ敝�̑Δ䂪��1��0.8�Ƃ��܂荷�������A����ؐ��ƂȂ�A�g���L���d�ˌ����A������[�����s�ȑ����ƂȂ��Ă��܂��B

�n���͔ڔ�������Ĕ������A�n���t�������ɏĕ��̍L���咚�q������Ă��A����f�������A����t�Ȃǂ������������A�����ꕶ���ɂ͖��������悭�t���Ă��܂��B�����炪���q���m�̋C���ɍ��킹���앗�ƂȂ��Ă��܂��B

���R�鍑�����c�����j�i�̂����͍��ցj�A���g�A�g���A�����s�A�����r�A�����H�藘

����a�������@�͉�

�������������

�����O���������ꕶ���g�[�A���^(�̂����q�ցj�A���[�i�̂������ЎR�ցj�A���O�O�Y���@�i�̂����q�ցj�A���D�����A�����A���c���

�����������Ð]�����A���]�P���A���g�A�ЎR�ꕶ�����[

�����h���������j

�������N�i�P�Q�W�W�N�j-���O�O�N�E���c��N�i�P�R�R�R�N�j

���㏫�R�E�ҍN�e���A��㎷���E�k��厞-��㏫�R�E��M�e���A�\�Z�㎷���E�k���玞

���q����͌�Ɛl���܂��܂��n�����Ă�������ł��B��Ɛl�̍��Y�́A���{������g�i�����/�x�z����F�߂��鎖�j���ꂽ���̂ł���A�y�n�͑�ւ��̍ۂɂ͏����A���q�i���債/�����ȊO�̏����Ƃ̊Ԃ̎q�j���܂߁A���ꂼ��̗���ɉ����ĕ�����������܂����B�������A���̕��������ɂ͑傫�Ȗ�肪����܂����B�Ⴆ��10�������y�n��������3���������Ƃ���ƁA�����̎q���B�ɑ������鎞�͈�l������1�Ƃ��ɂȂ��Ă��܂�����ł��B�܂�V�����y�n�Ȃ�����A����d�˂đ������J��Ԃ����قǑ������鏊�̂��������Ȃ��Ă��܂��̂ł��B�܂���������y�n���߂����Ă̐g���̑������₦�܂���ł����B

���q����̕��m�͑y�̐��i������傤�����j�ł����B�y�̂Ƃ͉Ɠi���Ƃ��j���p���ҁA�܂�͉ƒ��ƂȂ�҂̎��ŁA�j�q�̒��œ����͂�����y�̂ɂӂ��킵���҂��y�̂ƂȂ�A�c��̌Z��͑y�̂̓������ɓ���Ƃ������̂ł��B�܂��y�̂ƂȂ�҂͕K���������j�ł���K�v�͂���܂���ł����B���q�̒��j�ƒ��q�i���Ⴍ��/�������Y�ŔN���ҁj�̎��j�Ƃł́A��͂蒄�q�̎��j�̕������ꂪ�ゾ��������ł��B�y�n�̕��������̏ꍇ���A�y�̂ƂȂ����҂����̎�v�ȕ����𑊑����A�c������q�⏗�q�����������̂ł��B

���v�̗��Ŗ��{������������ƁA��������������Ɛl�ɂ́A�㒹�H��c���ɖ��������M���═�m����v�������A�����̌��̂�����V�����^����܂����B�֓��n���Ɋ��ɖ{�сi�ق�/��c��X�̏��́j������Ɛl�́A�{�шȊO�ɔ�ђn�̊Ǘ��E�x�z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B�����������ꍇ�A�y�̂͂������������ɂ��鏊�̂ɂ͈ڏZ�����A���q�������킹�܂����B�{�т𗣂��ƁA���̊Ԃɑ��̌�Ɛl�ɏ��̂�D����댯������������ł��B�����̍ہA��펞�ł���ɂ��ւ�炸�o�w���Ȃ���Ɛl�����������̂͂����������뜜�i����/�S�z�j������������Ȃ̂ł��B�܂芙�q���{�̌�Ɛl�B�́A���܂ł����Ă��݂��̓y�n��D�������ĎE���������J��Ԃ��Ă����̂ł��B

�������ĐV�����^���Đ����̏��̂ֈڏZ�������q�́A����d�˂���ɖ{�Ƃł���֓��̑y�̉ƂƂ͎���ɑa���ƂȂ�A�ނ���Η�����悤�ɂȂ��Ă����܂����B�܂������ł������������s���邽�߁A���������y�n���߂����Đg���̑������N����o���̂ł��B

���v�̗��ȑO�̒n���͖{��n���ƌĂ�܂����A�����͐�c�⎩�炪�J�������y�n�̍ݒn�̎�ł���A�����ōk�삷��_������X�ݒn�̎�ꑰ�ɐł�[�߂ė����Ƃ����Ȃ��肪����܂����A���v�̗��Ȍ�̒n���ł���V��n���͂���Α��l���J�������y�n�֊��荞��ŗ���Ƃ������̂ł�����A�����ōk�삷��_���͂��Ƃ��A�ł�[�߂�ׂ����ɂ���̎�ȂǂƂ͉��̂Ȃ�����Ȃ��ҒB�ł��B��������������̐퓬�ʼn�����܂����ʂ�A�֓����m�͐l���E�Q���鎖�����Ƃ��v��Ȃ��ҒB�ŁA�������낭�ɓǂݏ����o���Ȃ��҂��قƂ�ǂŁA�����������앐�m�̂悤�Ȏ҂��n���Ƃ��Ă���Ă���̂ł�������ߎ����N����͓̂��R�ƌ����܂��B

�n���͊��q���{�̐E�i�����j�A�܂��E�̂ЂƂł���A���̖�ڂ͒��łƎ����ێ��ł����B�]���ēy�n���̕���^����ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����܂ŐŒ����A�����ێ������̎d���ł����B

�n���͓c���ꔽ�i300�j�ɂ����̕ĂƕĂƂ��Ė��{�ɔ[�߂Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�����Ēn���͌��́i�J���n�j�ł�����ɂɁA�����ł���Α����̎�ɐł��x����Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�]���Ĕ_�����璥�������ł��炱���������������n���̓����ƂȂ�܂����B�܂�_������ł𑽂������������قǒn���̓����͑�����̂ł����A����ł͔_���̕s�����������߁A�����͏�肭�v���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�V��n���̓����́A���v�̗��Ȍ�ɒ�߂�ꂽ�V�◦�@�ɂ���Ē�߂��܂����B����́A

- �c���\�꒬������꒬���A�����̎�⍑�ɂɔN�v��[�߂Ȃ��Ă��ǂ��c���Ƃ��A�n���̓����Ƃ���

- �c���ꔽ�ɂ����������ĂƂ��Ē����o����

- �R��A��A�C���瓾����Y���͑����̎�A���ɂƐܔ��Ƃ���

- �n�����߂܂����ƍߎ҂̍��Y�̎O���̈�͒n���̕��ɏo����

�ƌ������̂ł������A�O�C�҂����������߂Ă����ꍇ�͂���ɏ]���悤���߂��Ă��܂����B�������A�V��n���͂���Ȃ��Ƃ͂��\���Ȃ��ɁA�����ɓs���̗ǂ��悤�ɏ���ȐU�镑��������悤�ɂȂ�̂ł��B�V��n���͕��͂�w�i�ɁA�_�������������Ȃ�������A���ɂ���̎�ɂ��ł��x����Ȃ��Ȃ�̂ł��B���x�������܂������A�n���͓y�n���̕���^����ꂽ�̂ł͂Ȃ����̓y�n�̎x�z����^����ꂽ�̂ł����A�{��n���͐�c�⎩�炪�J�������y�n�̒n���ɕ�C����Ă��܂��̂ł��̓y�n�͒n���̕��ł������A�V��n���̏ꍇ�͑��l���J�������y�n�ł�����A���ꂱ����s�����Ă��̎x�z�����߂Ă������̂ł��B

�܂��A����ɖ{��n���̒��ɂ����̐V�◦�@�Ɋ�Â��Đł�������A���ɂ���̎�ɐł�Ȃ��҂�����܂��B�܂蕐�͂�w�i�Ɏ���ɂ��̎x�z�����L���Ă����A�_���⍑�ɁA�����̎��Ƃ̂��ߎ����₦�Ȃ��Ȃ�̂ł��B�������A�S�Ă̒n�������̂悤�ȍs�ׂ�������ł͂Ȃ��A�ꕔ�ɂ͔_����[�Ő�Ə�肭����Ă����n��������A�܂����{�����ɂ���̎�ɐł�[�߂Ȃ��n���͉�C����Ƃ��Ă��܂������A�قƂ�nj`�[���i����������/�`����̂��́j���Ă��܂��܂����B

���̂悤�ɁA���v�̗��ɖ��{�����������Ă���́A���m�����͂�w�i�ɂ��̎x�z�����߂Ă����܂������A���q�������̌����˗��A�k�������Ƃ����O�G�ɑ���h���͌�Ɛl�B�ɑ傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă��܂����B�܂������͐N�U���ė����O�G��j�~�����킢�ł���A�V���ȓy�n���l��������ł͂Ȃ��������߁A�������������Ɛl�ɂ��[���ȉ��܂͗^����ꂸ�A���������ɂ���ď��̂��������Ȃ��č������Ă�����Ɛl�B�́A�܂��܂��n�����Ȃ��Ă������̂ł��B

����ɉ����A���̍��ɂ͕��X�����ł͂Ȃ��ݕ��o�ς����B���A�����ɂ͂������K�v�ƂȂ�A���������ŕ�炵�Ă����_���ɂ����y���Ă��܂����B�����ĕ��m�B����O�ł͂Ȃ��A�ݕ��邽�߂ɏ����ȏ��̂�蔄�肵����A���ɓ���Ă�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��B

���̂悤�ɂ��ēy�n��������Ɛl�������A�����i�ނ����j�ƌĂꂽ�����̎ҒB�͕��Q�̐g�ƂȂ�A�₪�ĎR���ƂȂ�����A���邢�͓y�n�ɋ������Ď��ӂ𗪒D����҂Ȃǂ�����܂����B���q���{�͂������������������ׂ��A�����̑����𐧌�������A��Ɛl�̎؋���_�����ɂ���Ƃ����������Ȑ�����̂�܂����B�y�n�����ɓ���Ď؋����Ă�����Ɛl�͋~���܂������A����݂������͑呹���鎖�ɂȂ�A������Ɛl�ɂ�����݂��Ȃ��Ƃ����҂��}�����A��Ɛl�~�ςǂ��납�t���ʂƂȂ��Ă��܂��܂����B�܂������Ɋւ��Ă�������������y�̂̈ꊇ�����ւƈڍs���A�y�̂ɂ��̒n�̏W���n�܂�ƁA����ɂ���ď��̂�D��ꂽ���q�������鎖�ƂȂ�A�������������q�Ƒy�̂Ƃ̑������������Ă������̂ł��B

�܂��A��B�Ȃǂł͌����̍ۂ̕s�\���ȉ��܂ɑ��Ă̕s�������܂�A�����{�I�ȍs��������ҒB�������܂����B�����������A�R���Ɖ����������̕��m�┽���{�I�ȎҒB�͈��}�i�����Ƃ��j�ƌĂ�A���q���{�͂������������}�������܂����A�߂炦�����}�����B�̌�Ɛl�̌��ւƑ���A�h�q�̂��߂̕��m�ɂ��Ă悤�Ƃ��܂������A�����̈��}�̑����͕������Ă�蔽���{�I�s�����Ƃ�悤�ɂȂ�̂ł��B

���̂悤�Ɍ�Ɛl���n�����Ă�������ŁA�k�����͂܂��܂��ꐧ������i�߁A��Ɛl�B�̖k�����ւ̕s���͂̂����ł����B����A���v�̗��Ŕj�ꂽ����̐��ނ͒������A���玟���V�c�����߂邱�Ƃ���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�]���Ė��{�����������Ȃ������̂ł����A���������đΗ����Ă�����o���}�i�����������Ƃ��j�Ǝ����@�}�i���݂傤����Ƃ��j�́A���}������݂ɓV�c���o���Ƃ����b�����������܂��������A���ǂ���ɕs��������������V�c�ƁA���{�ɕs��������Ɛl������œ|���ւƐi��ōs���̂ł��B

�×����{�̕��m�͋R������Ƃ��A���̎�v����͋|�ł����B�������A���������ɐ퓬����K�͉�����ƁA��ʂ̕����������퓬�ւƈڍs���čs���܂����B�����Ă���܂ŋ|����͕���Ƃ��Ă����R���́A�����̕���ł������ŕ��i�������́j�������Đ키�悤�ɂȂ��Ă����܂��B����͊��q����ɓ��{���̎p���傫���ω����Ă��鎖��������������܂��B

���j�@�ŕ��Ƃ́A������㓁�ȂǁA�ł������Đ키����̑��̂ł��B

���q����̑����p�́A���q���������n�i�͂܂���j����������Ȃ����������ɕς��A�ؐ������璆�ؐ�ւ��L�тĂ��܂��B�����Ă���ɂƂ��Ȃ��Đ��g�������g�����������Ȃ��Ă��܂��B�܂�g���L���d���������A���g���Ɛ�g���ɂقƂ�Ǎ����Ȃ��A����ؐ�ƂȂ���������[�����s�Ȋ��q�����̑����p����傫���ω����Ă���̂ł��B

���̕ω��́A����Ŏg�p����Ă����������p�̌��_�����炩�ɂȂ�������ɑ��Ȃ�܂���B�g���L���d�˂̌��������ł́A�d���ĐU��ɂ����A��ԑ������₷���ؐ悪����ł́A�ؐ悪���������ɏC�����Ă����q�������Ȃ��Ă��܂�����ł��i���グ�Q�Ɓj�B�܂�����ؐ�����悪�L�т��ؐ�̕����G���h���̂ɓK���Ă��܂��B��������ƁA���q�����̗D�����p�ɗǂ����Ă��܂����A�ؐ悪���̊��̕�����傫���̂ƁA���肪�����肩���֏オ��A��������i�Ƃ肢����/�������Ƃ��j�ƌĂ�钆�Ԕ���ƂȂ��Ă��܂��̂ŋ�ʂł��܂��B

�������A�������ē���肪�ς���ďd�˂������Ȃ�ƁA���x�������Ă���̂Őg�����L�����ĕ₢�A�����Ȃ�Ɛؐ�͓��R�傫���Ȃ��Ă����܂��B���̂悤�ȕω��̒��_�������̓�k��������i���i��������т�j�ł��B

�܂��ω����n���ɂ�����Ă��܂��B�O���ɗ��s�����咚�q��d�Ԓ��q����A�����q�i�������傤���j��З����݂̖ځi�����������̂߁j�Ȃǂɕω����Ă��܂��B������ƕ��ɂ����ł������܂������A�h��Ȑn���͐܂�₷������ł��B�����B�͌o�����炱���������̂ł��B���ہA�������W�Ƃ��D�݂����Ȕh��Ȑn���̓��͗L���H�����������ł��܂�₷���̂ł��B���q����͐n�̒��̌������ψ�ŁA��������f�����o���Γ��g�ɒi�K�I�ɍd��o����̂Ő܂�ɂ����ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�܂��A���̂�����̂͂��̂قƂ�ǂ�������艺�����Ă��܂��i���̐}�j�B�킢�Őؐ悪�܂�Ă��܂����ꍇ�A�ؐ�������ĐV���ɍ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邽�߂ł��B�܂芙�q����ȑO�̍�ŁA��̉�������͖̂����ƌ����܂��B

������������܂ł̓��{���̌��_��₤�H�v�������̂����B�`�ł��B���O�����犙�q�։����������O�O�Y���@�̎q�ŁA�������R�鍑���犙�q�։����������c�����j�̗{�q�ƂȂ����i���邢�͍��j�V��̎q�Ƃ��j�ƌ�����A�V���܍����i����Ƃ������ɂ݂j�́A���O�`�A�R��`�ɓƎ��̍H�v���������앗�����o���A���ꂪ�s���A���@�ւƎp����邤���ɐV���ȍH�v�������A���@�ɂ���đ��B�`���������ꂽ�̂ł��B

�܂����̍��ɂȂ�ƁA�����̓Y���Ƃ��ĒZ���̐��@���L�т������i���������ȁj���p������悤�ɂȂ�܂��B����͐��@�I�ɂ͒��߂̘e�����炢�̕��ŁA���炩�̗��R�ő����������Ă��܂����ۂ̑�p�Ƃ��ėp�����܂����B�����͓��̂悤�ɐn����ɂ��Ē��ڑтɍ����܂����B�n�i�����炦�j�͒Z���̂悤���\�͕t�����A��ɓ��Ȃǂ̂�������t�����肵�܂����B

| �V���܍����Z�� |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��Q����� |

�܂��A���q�����̖�������Z���̐��삪�}���ɑ����܂����A���̊����L�̌`������܂��B��������ȁi���܂���j�̒Z���ł��B������E��w�i�߂Ă���/�n��w�Ƃ��j�Ƃ����A�b�h���p�����E���ɍ����Z���ł��B�ʏ퓁�͍����ɍ������̂ł����A����͗�O�ł��B����͓G�𗎔n�����đg�ݓ�����ɂȂ����ۂɎg�p���镨�ł��i�ڂ������E��w�Q�Ɓj�B

�E��w�͍b�h�̂����Ԃ�_���đ�����h���A�������͎��~�����̂Ȃ̂Őg���������Ȃ��Ă��܂��B�ʐ^�̒Z���́A�Z���̖���̈�l�Ƃ��Ė������A���̊��̑�\�I���H�ł��鑊�͍��̐V���܍����̒Z���ł��B���̒Z�����s�ɔ��肪����܂��B����͉E���ɍ������Z�����A�t��Ɉ����đg�ݕ���������̎��f�����a�藎�Ƃ����߂̍H�v�ł��B���̂悤�ɑ����̓Y���Ƃ��č������A�G��g�ݕ������ۂ̕���Ƃ��ĉE��w�����Đ킢�ɗՂ݂܂����B

| �����r�̍앗 |

|

| �����r�̑��� |

|

| ������p�ّ��i���U��� |

��̎ʐ^�́A�����r�i�炢���ɂƂ��j�̓�ڌܐ��ܕ��̑����ō���Ɏw�肳��Ă��܂��B���q���������r���o�ė��܂������A�×����r�Ɨ����r�̊W�ɂ��Ă͏�������A�앗��ł͂Q�l�͕ʐl�ł���Ƃ����̂��ʐ��ł��B���r�͊��q�����ɓ���܂������A����͓��r�ɂ͊��q�����̔N���ł���O�����N�̔N�I�����������������邩��ł��B�����ė����r�̍쓁�́A���q����̔N���ł��鐳������n�܂��Ă���̂ŁA�����r�͊��q����ɓ���܂����B

��ʓI�ɁA���r�͊��q�����̗����s�̎q�ƌ����A����I�v�����璖��ؐ�̍��s�Ȏp�������A�����r�̍�͊��q����̗D�����p�ɒ��n�d���Ă̏�������Ă��A���r�������т������̂������Ȃ��Ă��܂��B

| �����@�L�y������ |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��܊���� |

�������i�炢���ɂ݂j�́A�����r�̎q���邢�͒�q�Ƃ���A���q��������k������ɂ����č쓁�������A��������゠�����ƌ����Ă��܂��B��̎ʐ^�͗L�y�������i�䂤�炭�@�炢���ɂ݂j�ƌĂ�鍑��w��̒Z���ł��B�㐡�ꕪ�ܗЂ̒Z���ŁA�g�����L���d����������U��ȒZ���ł��B

���ڂ��悭�l����n�����t�����������n���ɁA�̂���Ɍ݂̖ڌ�������n�����Ă��A�����悭�t�����ȗ����ƂȂ�A���q�͗��ꍞ��ʼnΉ����ƂȂ��Ⓑ���Ԃ��܂��B

�u�L�y�������v�̖��́A�D�c�M���̒�ŁA���a�i��ǂǂ�/�M���̖��E�s�̎q�j�̏f���ɂ�����A�喼�ł��蒃�l�ł�����D�c�L�y�ցi�����@���炭�����j�̏��L�ł��������Ƃɂ��܂��B�L�y�ւ͏G�g�̎q�ł���G�����q�̂��A���̌����O�c�Ƃɓ`��������̂ł��B

| �I�B������ |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

�������i�炢���ɂ��j�́A�����s�̑��ŁA���͍��̐��@�Ɋw�ƌ����A���q���i���܂���炢�j�Ə̂���܂��B����𗠕t���邩�̂悤�ɁA���̍앗�͗���h�̒��ł͈ٕ������B�`�������̋�������n���Ă��Ă��܂��B

��̎ʐ^�͍���w��̈�ڔ����������ђZ���ŁA�������Őg���L���킸���ɔ��肪����܂��B�n���͔ڂŒn���t���n�i����A�����Ȃ̂���Ɍ݂̖ڌ�����̐n�����Ă��A���A������������Ȃ������L�x�ŁA���q�͐�肱����ƂȂ��Ă��܂��B

| �H�c���� |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��O����� |

�����i��傤�����j�́A�����r�̎q�ƌ����A�o�Ɓi�������/���V����ɂȂ邱�Ɓj�����̂��b�����w�Ƃ���A�����Ƃ͖@���i�ق��݂傤/���V����Ƃ��Ă̖��j�ł���Ƃ������܂��B���́A�u�����v�𖼎��Ƃ��āu���������v�ȂǂƖ�����Ă��܂��B��ɋ��s�̐���瓦��ċ�B�̖L�O����L�㍑�ֈڏZ�����ҒB�́A�}�������i������傤�����j�ƌĂ�Ă��܂��B

�ʐ^�̒Z���́A�H�c�����i��������傤�����j�ƌĂ��d�v���p�i�w��̒Z���ł��B�L�̎��i���̂��тÂ���j�̋㐡�̒Z���ŁA�n���͏��ڔ��������͖��ڔ��ƂȂ�A�ג��n�ɓ�d�n�������A���q�̕Ԃ�͒����ł��B�܂��\���ɂ��㓁����A�앗����a�`�Ɏ������̂ƂȂ��Ă��܂��B���̒Z���͉���O�c�Ɠ`���̂��̂ŁA�헤���̎��ˏ��ł������H�c�������ł��������Ƃ��炱�̂悤�ɌĂ�܂��B

�K���i���������j�Ƃ́A�u���肩���v���a�����i�Ȃ܂����j�Ƃ���A���́u���肩���v�͓ޗǂ̓��厛�̗����̒n���ł����B���厛�̍�̍ہA�_�`�i�݂����j�̈�s�����̒n�ł��K�������ċx�e�������Ƃ��炱�̖����t�����ƌ����܂��B�����ĐK����h�́A���O�����̒n�ɈڏZ���ē��厛�̂������b��ƂȂ������Ƃɂ��n�܂�܂��B

�K����h�̍앗�́A�n���͏Ă����̋��������n�ق�A������A���݂̖ڂ̍�������̂�����A��d�n�A�ł��̂��A�|�������������ď��͗l�̋��A��ȂȂǂ�����������܂��B�M��肪�ۖڂŐn��肪���ڂɂȂ��K�����ƂȂ�A���q�͑|�������ďċl���ŕԂ�͐Ȃ��Ă��܂��B

�K����h�̓��H�́u�����v�Ƒ��̎���t���Ă��܂����A�L���Ȃ̂͑����i�̂�Ȃ��j�ł���A���q��������k������ɂ����ē���������܂��B

| �ۏ���h�̍앗 |

|

|

�ۏ���h�i�ق����傤�����ρj�́A��a�����s�S�ɏZ������h�ŁA�u�ۏ��v�͐��̂悤�ł��B���R���������b���Œm�����h�ŁA�ꕔ�b���ڂ����������j�ꂽ�悤�ɂȂ��Ă���ꍇ������܂����A�n�����L�x�Ŕ��������ł��B�ؐ�ł́A���ڂ��n���ɉ����ē��ɓ�����̂������ł��B

| �K�R�ۏ��i�g��j |

|

| �u�k�Ёu���{���̗��j�Ɗӏ܁v���}���M�v������� |

��̎ʐ^�́A�ۏ���h�̍쒆�ő��̖����Ƃ���A�K�R�ۏ��i�����܂ق����傤�j�ƌĂ��A��g�i�����悵�j��̍���̒Z���ł��B�����ܕ��ł���������C���ƂȂ�A���������d���������A�b���͐��������ڔ��ƂȂ�n���������t���Ă��܂��B�n���͏����p�ꂽ���n�ŁA�r������ĕ����L���Ȃ����������A���q�͑|���|���ďĂ��l�߂ƂȂ��Ă��܂��B�s�͐��ԂŁA�s�K�͂��̔h�̓����ł����ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A�u�K�R�ۏ��v�̖��̗R���́A�K�R�ɉ��i�����܂����̂��݁j�̏��L�ł��������Ƃɂ��܂��B

| ��~��h�̍앗 |

|

| ��i�̑��� |

|

| �������u���{�̔��p�v�P�R�V��� |

��~�i�Ă����j�Ƃ́A���厛�̐���ł����x����i�Ă�����j�̖�O�ɏZ���A���厛�̂������b��Ƃ��Ċ�����h�ŁA�u�x��i�Ă��j�v���a���āu�Ă����v�ƂȂ����ƌ����܂��B��~��h�̓��H�݂͂ȁu��`�v�Ɩ����܂��B

���̈�h�́A��a���̒��ň���M�����M���L���A���̋����앗�ŁA�ڂ�����Ė��ڂƂȂ�A�n���悭�t���A�����n�ɏ����ꍬ����A�ł��̂��A�������������A���ɂ͕\���قȂ����n�����Ă����������܂��B�ʐ^�̑����́A��~��h�̒��ł����H�Ǝ]�������i�i���˂Ȃ��j�̑����ł��B

| ������h�̍앗 |

|

| ���s�̑����i����j |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��܊���� |

�����i�����܁j�Ƃ́A�ޗnj��k����S�������̓������̂������b��ł��B��a���̒��ł͈�ԉ��₩�ȍ앗�ł��B�����̉��Ŕڂ����ڂɂȂ�A��������ƌĂт܂��B�n���͒��n�͏��Ȃ��A�݂̖ڒ��̐n���ƂȂ��Ă��܂��B

�ʐ^�̑����́A�����h�̑c�ł����������s�i�����܂��ɂ䂫�j�̓�ڎO���̑����ŁA����Ɏw�肳��Ă��܂��B�������s�ƌĂԂ̂́A�R�鍑�������s�Ƌ�ʂ��邽�߂ł��B�M�����M���L�����̑����́A���ڂ��悭�l�n���ƂȂ��Ă���A�n��肪���ڂ�����A�����q�ɏ��݂̖ڍ�����A���q�͏��ۂɕԂ��Ă킸���ɑ|���|���ƂȂ�A��a�`���ł͂��ƂȂ�����ƂȂ��Ă��܂��B

| ���剄�g�̑����i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

����i��イ����j�Ƃ����@��h�̕��h���ƌ����܂��B���̒b���n�͏��O������A����A����ۂ̎O�l��A��ĉB��Ă������Ƃ��ėL���ȏ��ŁA���̖����k�쒬�̖k��ɓ�����A���厛��g��R���_�ЂȂǂ����������ł��B�Ì����ɂ͐��l�̓��H���f�ڂ���Ă��܂����A�����h�̍쓁�Ō�������̂����g�i�̂Ԃ悵�j�̂��̂����ł��B

�ʐ^�̉��g�̑����͐n����ڎl���ܗЁi73.48�Z���`�j�A����㕪�i2.73�Z���`�j�ŁA�M�����������ƂȂ�A�����荂����������p�ŁA�M�����M�����L���Ȃ��Ă���_����a�`�̓����������Ă��܂��B�n���͏��ڂ��ǂ��l�ݒn���t���A�n���͒��n���Őp��āi�̂���āj�A���q�����������E�t�ȂǓ����������ŁA�������������Ă悭���t�����n�n�ƂȂ��Ă��܂��B�X�q�͑|���|���A�s�͐��Ԃʼn��g�Ɠ�������܂��B

���̑����͌㐅���V�c�i���݂��̂��Ă�̂�/�݈�1611�N-1629�N�j�Ηp�i�͂��悤�j�Ɠ`���A����������C�i����ނ�/�����j�����q�n�i�ȂȂ����j�ŁA�e�䂪������ƂȂ����������n�i�����炦�j���t���Ă��܂��B�Ȃ��A���̑����͈ېV�̈��]�i���̂����@������j�������A���Ƃɓ`���������̂ł��B

| �g���ꕶ���̍앗 |

|

�g���ꕶ���i�悵�����������j�Ƃ́A�g���̒��D�̑Ί݂ɂ�����g���̒n�Œb��������h�ŁA�����ꕶ�����@�̑��ɂ����鏕�g��c�Ƃ����h�ŁA�݂ȁu���v�̎��������Ă��܂��B�����������ꕶ���̂悤�ȉ₩�Ȑn���ł͂Ȃ��A�Ă������������i���፷���Ȃ��j�A���̊J��������ƂȂ��Ă��܂��B

| �g���ꕶ���̐n�� |

|

| �����J�������q�n |

|

�g���ꕶ�������i�悵�����������@�����݂j�́A�����ꕶ���̍앗��ǂ��p�������H�ŁA���g�̒�i�q�Ƃ��j�ɂ�����܂��B

| �g���ꕶ�������̑����i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

���̑����͐n����ڎ����ꕪ�l�Ёi82.26�Z���`�j�ƒ���ŁA����̒��S�����g�̒����ɂ��钹������i�Ƃ肢����j�C���ŁA�ꐡ�i3.64�Z���`�j�Ɣ��荂���A�M�����������ƂȂ�A�����œ��X����p�ƂȂ��Ă��܂��B

�n���͔ڔ����ǂ��l�݁A�n���t��������f���������₩�ɗ����A�n���͑咚�q����ɑ�[���q�A�^�q���q�i���킸�����傤���j�Ȃnj�����A���E�t���������[�������Ⴆ�i�����j�A��������A�s�i�Ȃ����j�͐��ԁi����/���ꂽ�����̂܂܁j�ŁA�Ε\�i�͂������āj�ɑ傫���u��v�̎����A���̉��Ɂu�얳�������F�v�A�u�얳�������F�v�Ɠ�s�ɐ�A�܂��u������N�O�����v�ƔN�I���A�Η��Ɂu���O���g���Z���ߏ��ċI�����v�ƒ����ɐ��Ă��܂��B

���j�@���ߏ��āi������̂��傤/������̂��傤����j�Ƃ́A����̒����R���g�D�ł���Z�q�{�̂ЂƂA�߉q�{�i���̂��Ӂj�����E�ŁA�l�����i���Ƃ�����j�̎O�ԖځA�����i���傤�j�ɂ�������̂ł��B�܂��u�I�����v�Ƃ́A�u���́@�����݂v�Ɠǂ݁A�u�I�v�͎��i�����j�ł��茌��\�����̂ŁA�����╽���A�������Ƃ��������̂Ɠ����ł��B�g���ꕶ���̓��H�݂͂ȋI���𖼏���Ă��܂��B

| �����ꕶ���̍앗 |

|

�����ꕶ���i���傤���イ�������j�Ƃ́A���q����̐����N�ԁi�P�R�Q�S�N-�P�R�Q�T�N�j�ȍ~�ɁA�a�C�S��ˑ��Œb��������h�ŁA��ˈꕶ���i����Ƃ������j�Ƃ��Ă�܂��B�ꕶ���Ƃ͌����Ȃ�����A�܂������₩���Ɍ�����앗�ŁA�ĕ��̋��������q�⏬������Ă��A�f���͂قƂ�nj����܂���B

| �З����݂̖� |

�����i�� |

|

|

| �u�k�Ёu���{���̗��j�Ɗӏ܁v���}���M�v������� |

|

�i���i�����݂j�́A�������D�����̎q�ŁA���D�O��ڂ��p�������H�ŁA���������������Ă��܂��B�i���͏�̐}�̂悤�ȕЗ����݂̖ځi�����������̂߁j�ƌĂ��n���ݏo���Ă��܂��B

�O���ق����グ���ē�ڎl���O���ƂȂ����ʐ^�̑����́A�\���Ɋۗ��߂��_���A�Ε\�i�͂������āj���͂������^�̋䗘�ޗ��A���ɂ������������Ă��܂��B

���グ��ꂽ���ߋ䗘�ޗ��̗����͂����ɉB��Ă��܂��A���̓����͂���ɂ�����Əo�Ă����ԂƂȂ��Ă��邽�߁A�u�����i���i����イ�����݂j�v�A�u�̂������i���v�ȂǂƌĂ�܂��B�܂���ؐ����i�����̂��@�܂������j�Ηp�̑����ł��������߁A�u����i���i�Ȃ������݂j�v�Ƃ��Ă�܂��B

���ڂ��悭�l���n��������f���������ɗ����Ă��܂��B�̂���ɒ��q��݂̖ڂ������A��������������Ōi���̌���ł���A���ݍ���Ɏw�肳��Ă��܂��B

| �V���܍����̒Z�� |

���̕E |

|

|

| ������p�ّ��i���U��� |

��̎ʐ^�́A�V���܍����i����Ƃ������ɂ݂j�̒Z���ł��B�V���܍����́A�ʐ��ł����c�����j�̎q�Ƃ���A�R��`�A��a�`�̑o�����K�����A���R��`�����������b�B�@���������܂����B�V���܍����̍앗�͂����銮�����ꂽ���B�`�Ƃ͈قȂ�܂����A�R��`�������i�ɂ��j����������A�b���������Ȃ��Ă��܂��B�d��̍|����肭�g�ݍ��킳��Ēb�����A���{�ʂ̒��n�d���Ă̏Đn�Őn���̕����ق�A�������ł��̂����肪�ق�����A���������܂��B��������̕E�i�����Ȃ̂Ђ��j�ƌĂсA�V���܍����̓����E�����Ƃ��Ă��܂��B

�V���܍����́A�R�鍑�����c���g���ƂƂ��ɒZ���̖��l�ƕ]����A�܂����B�`�̊J�c�ƌ����Ă��܂��B

| �s���̍앗 |

|

| �s���̒Z�� |

|

| �Y�R�t�o�Łu���{���厖�T�v���i����������� |

�s���i�䂫�݂j�́A���q�����Ɋ����L�㍑�s���̒��n�ŁA�s���͑�a�������@�Ɋw��G�i�����ЂŁj�̗{�q�ƂȂ������H�ł��B�s���͎t���ł���V���܍��������ӂł��������n�ӂƂ��A�R��`�ɑ�a�`���������������n�n�̒b�B�@���������A�������B�`��n�n���܂����B

���ڂ��悭�l���n���ɁA�ׂ����n�i�������������n���ɁA���{���̒����n�ق�ɏ����q������A���A����������̋����n�n�ƂȂ��Ă��܂��B

| ���@�̍앗 |

|

���@�́A�s���̎q�ƌ����܂����ڂ������Ƃ͕s���̐l���ł��B�����삪�����`�L�����Ȃ����߁A���Ă͓���ƍN�Ȃǂɂ���đn��グ��ꂽ�ˋ�̖��̂��ȂǂƂ������܂����B�������A�m���ȍݖ����̔�����l�X�Ȏ�������A���̑��݂�������A���{�������̑c�ł���A�����̗D�G�Ȓ�q����Ă��̑�ȋ���҂ł����������Ƃ��������Ă��܂��B

���@�́A�V���܍���-�s���Ǝp����Ă����V�����b�B�@�ɗl�X�ȍH�v���d�ˁA����ؐ��ł͐ؐ悪���������ꍇ�A���q�������Ȃ��Ă��܂����i���グ�Q�Ɓj�A�g���L���d�������A���n�i�͂܂����/�n����������Ƃ��Ă�����́j�̓��g�ł͏d���ĐU����a�ꖡ���������A�������[���p�ł͓G�ɑł����낵���ۂɗ͂������Ă��܂����A�_�炩���|��Ⴂ���x���Ă����������Ă��邽�߁A���x�������Ƃ���������܂ł̓��{���̌��_���������邽�߂Ɍ����𑱂��܂����B

| �s�����@ |

|

| ������p�ّ��i���U��� |

| ��a�@ |

|

| �u�k�Ёu���{���̗��j�Ɗӏ܁v���}���M�v������� |

���@�̍�ɂ͖����̕����قƂ�ǂł����A���Ȃ��ݖ��i�̂P���A��L�ʐ^�̏d�v���p�i�w����s�����@�i�ӂǂ��܂��ނˁj�ƌĂ���Z���ł��B����͕\�ɑ�s���A�����얀���i���܂��j�̒��肪���邱�Ƃ��炱�̖��ŌĂ�܂��B�s�Ɂu���@�v�Ɠ������Ă����ϋM�d�ȒZ���ł��B

�܂��A���̎ʐ^����a�@�i���Â��@�����݂̂��݂܂��ނˁj�ƌĂ����̂ŁA���グ������ڎO���O���ɂȂ��Ă��鍑��̑����ł��B���@�ƌ����A���s�ȑ�����������Ƃ����C���[�W������悤�ł����A���@�̑����͎ʐ^�̂悤�Ɋ��q����̂��ƂȂ��������p�ƂȂ��Ă��܂��B

���炩�ɂȂ�������܂ł̓��{���̌��_�����P����H�v�������������@�́A��r�I�_�炩���b�����|��Ⴂ���x�ŏĂ����ꂵ�Ă����̂����߁A�����b�����|�������ŏĂ���������Ēn�n���d�����悤�Ǝ��݂܂����B�����ďd�˂𔖂��A�g�����������ďd�ʂ��y�����A�������[�����̂ł͂Ȃ������K�x�Ƃ��A����ؐ�𒆐ؐ�Ƃ��A�ؐ���܂ŐL�тĂ�����i�Ёj�������āA���������ꍇ�����q���Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤���߂��̂ł��B

| ���B�`�̒n�n�̓��� |

|

�����A�d���b�����|�������ŏĂ����ꂵ�������ł́A�n�n�͍d���͂Ȃ�܂����t�ɐƂ��i���낭�j�Ȃ��Ă��܂��܂��B�����Ő��@�́A�d��̍|��K�x�ɍ������킹�Ĕڔ��ɒb���A���{���̏ĕ����L���嗐���̂���n���Ă��A�n�n�ɒi�K�I�ȍd�x���ݏo�����̂ł��B�������n�i����A���������������������B�`�������������̂ł��B�����������n�i����E��Ȃ��L�x�ɓ����Ă���Ƃ������Ƃ́A�悭���B���ꂽ�d��̍|����肭�g�ݍ��킳��A�▭�ȏĂ����ꂪ�s���Ă���ł���A���݂̉Ȋw�������Ă��Ă��������Ȃ��A���@�̖��H���鏊�ȁi�䂦��j�Ȃ̂ł��B

��L�̏�a��琳�@�́A�ڔ��ɒn���t���A�����Ȓn�i���鐳�@�����ӂƂ������ɁA�̂����ɏ��݂̖ڂ������A������ɋ��ؓ��������ȍ�ł��B�s�͖��グ���āA���\�ɋ��ۛƂœ�s�Ɂu��a��珊���v�A�u���@����v�A���̉��Ɂu�{���@�ԉ��v�Ƃ���܂��B�ԉ��i�������j�Ƃ́A�f�U�C�������ꂽ�����̂��ƂŁA�喁�グ����Ė����ƂȂ������ɑ��A�Ӓ�Ƃł������������t�̖{����Ƃ��Ӓ���s�����ꍇ�A���̂悤�ɋ��ۛƂŋɂ߂����H�������A�Ӓ肵���Ƃ����Ɂu�{���@�ԉ��v�Ə����������̂ł��B������ɂߖ��i����߂߂��j�ƌĂт܂��B

��a��琳�@�ɏۛƂ���Ă���ԉ�����A����͖{����Ƃł��ł��ӎ��Ⴊ�������Ƃ��������i�����Ƃ�/�P�T�T�U�N-�P�U�P�X�N�j���ɂ߂����̂ł��邱�Ƃ�������܂��B

���@�\�N�i�܂��ނ˂�����Ăj�Ƃ́A���@�̒�q�Ƃ����P�O�l�̓��H�ŁA�������铁�H�����O��A�˂Ă��܂����A�S�����{���ɐ��@�ɒ�q���肵�����ɂ��Ă͎^�ۗ��_�ł���A�܂����̃����o�[�ɂ��Ă���������܂����A��ʓI�ɂ́A

�������i�R�鍑�j�A���J�����d�i�R�鍑�j�A���`�O�i�z�����j�A���d�i�z�����j�A�u�ÎO�Y�����i���Z���j�A

���d�i���Z���j�A�����i���O���j�A���`�i���O���j�A�����g�i�}�O���j�A���j�i�〈���j���w���܂��B

| �T�b��@ |

|

| �u�k�Ёu���{���̗��j�Ɗӏ܁v���}���M�v������� |

��@�i�����ނˁj�́A���@�̗{�q�ƂȂ肻�̌���p���A���@�̍앗����ԗǂ��p�������H�ł��B���q��������k������܂ł̍쓁������܂����A�����E�Z�����킸�A���^�i���傤����/�{���j�Ƌɂ߂�ꂽ�ݖ��i�i������ꂽ���j�͂���܂���B

��̎ʐ^�́A���グ���ē�ڎO���l���ƂȂ�����@��Ƌɂ߂�ꂽ�����̑����ŁA�T�b��@�i�������������ނˁj�ƌĂ�鍑��̑����ł��B�Ε\�i�͂������āj�̌s�i�Ȃ����j�ɋT�b�������Ă��邱�Ƃ��炱���Ă�܂��B��@�̐n���͐��@�������₩�ł����A�����ȂȂǂ������L�x�Ȓn���̌������͐��@�������̂��ƌ����Ă��܂��B

| ���P�@��@ |

|

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��O����� |

��̎ʐ^�́A����w��̒�@��̒Z���ŁA���P�@��@�i�Ƃ������ނˁj�ƌĂ�܂��B����͋T�b��@�Ƃ͈قȂ��k������̍앗�ł��B��ڈꐡ�����������ђZ���ŁA�\���f���A���ɒ܁A�����������얀���������Ă��܂��B��{�I�ɒ�@�̍앗�͐��@�ɔ�ׂĂ��ƂȂ����̂ł����A���̓��P�@�͔e�C�ɖ������앿�ŁA���A��ȓ�����@�̌���ƂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A���P�@�͒����̕��ނ��猾���Θe���ƂȂ�܂����A����͘e���ł͂Ȃ������ђZ���ƌĂт܂��B�Ȃ��Ȃ炱�̎���ɂ͘e���͖����A�����܂ŒZ���Ƃ��č���Ă��邩��ł��B

���̒Z���́A�D�c�M���̒��j�E�M�������L���Ă��܂������A�{�\���̕ς̍ۂɓ����ɂ����M���͖��q�R�ɕ�͂���A��ނȂ����Q����ۂɐM���̒��j�ł���O�@�t�i����ق����j�Ɍ`���Ƃ��ė^���A�O�c���P�@���ȂɎO�@�t������A�����ɒE�o�����܂����B�̂��O�@�t����L�b�G�g�Ɍ��コ��A���̒Z���ɉ��̂���O�c���Ȃ��q�̂��A���̌㓿��ƍN�A�I�B����ƁA�ɗ\�����Ƃ���O��ƂւƓn�茻�ݍ���Ɏw�肳��Ă��܂��B

| ���d�̏��甧 |

���d�̍앗 |

|

|

���d�i�̂肵���j�́A�z�����̌������ɏZ�����Ƃ���A�ȑO�����@�\�N�̂P�l�Ƃ���Ă��܂������A���݂ł͐��@�Ƃ��V���܍����̌Z���q�ł���A���d�͐��@�̌Z��q�ł���Ƃ����̂�����ł��B

���j �z�����ɂ͌������Ƃ������i�����̍s���敪�j�͂Ȃ��A�w���S�䕞���̂��Ƃł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B

������тт����甧�i�܂���͂��j�ƌĂ��Ɠ��̒n���ɒb���閼���ŁA�����̌��������͂قƂ�ǂȂ��Z������ł����A�Ɠ��ȋ����n���ɕ��{�ʂ̂̂���n����ŁA�\���������������A���Ɉ�Ȃ������������Ă��̂܂ܒn�i�ƂȂ�̂������ł��B

| ���d�̒Z���i����j |

|

| �w�V�E���{�����P�O�O�I�x�������R������� |

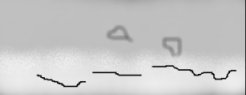

���ʐ^�́A���c�@�l�i���ɏ��U�̑��d�̒Z���ŁA�u���{��v�̍�������܂��B�����ꕪ�i24.54�Z���`�j�A�����Z���Z�Ёi2�Z���`�j�̍אg�ŁA⡔���i�����̂�����j�ƂȂ����s���p�ɂȂ��Ă��܂��B���d�̒Z���݂͂Ȃ������������U��̂��̂ŁA�t�N�����͂ꂽ�������̎p�ɂȂ��Ă��܂��B�ʏ������͒Z���Z�������x�����������ɁA�����n�������������ē����i�n���j�ɔ����Ă��邩�̂悤�Ɍ����镨�������܂����A���d�̒Z���̓t�N�����͂�Ă��������邾���ł����āA�܂����̎p��⡂̂悤�Ȍ`�Ɍ����邱�Ƃ���A������̕��ł����d�̒Z������ɋ�ʂ���⡔���ƌĂԂ̂ł��B

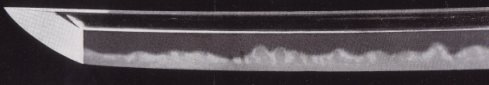

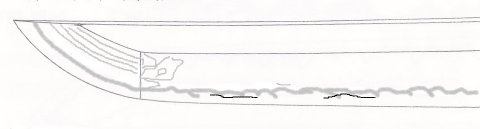

| �]�`�O�̍앗 |

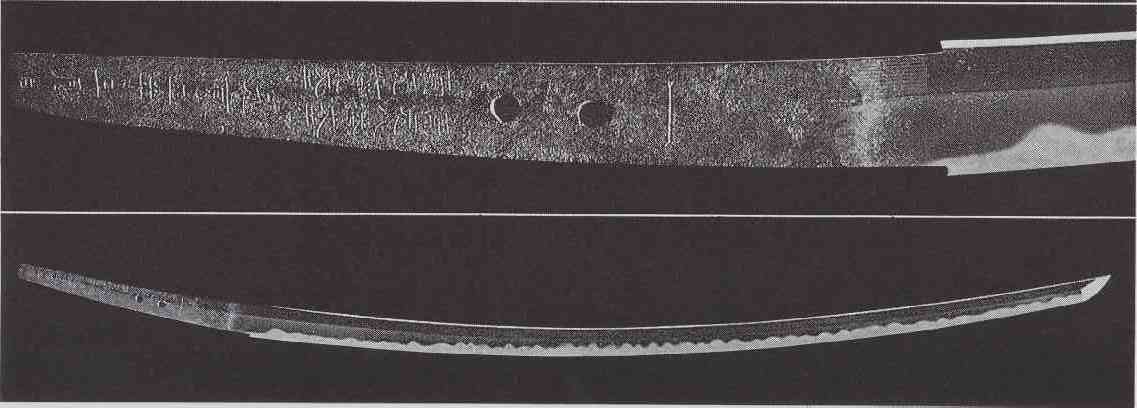

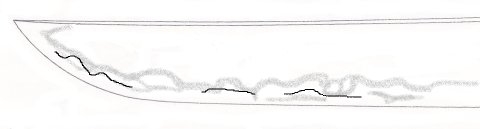

![�]�`�O�̍앗�C���X�g](gou4.jpg) |

| �����@��t�]�i����j |

![��t�]�̎ʐ^�P](gou2.jpg) |

![��t�]�̎ʐ^�Q](gou3.jpg) |

| ���ԏ��X�u���{���S�W�v��ꊪ��� |

�]�`�O�i�����@�悵�Ђ�j�́A���@�\�N�̂P�l�ŁA�]�ˎ���ɂ����@�A���c���g���A�`�O���V���̎O���i�����j�Ə̂��đ�ϒ��d����܂����B���O�́u�]�v�́A�`�O����]���ł��邱�Ƃ��炱���Ă�A�����[���i�����@���傤�Ȃ���j���������ł��邱�Ƃ��炱���Ă��̂Ɠ����ł��B�܂��`�O���z�������q���̏Z�l�ł��邱�Ƃ���A�u�]�v���u���v���u�����v�Ɠǂގ����o����Ƃ������Ƃ���A�u�]�v���u���v�Ƃ��āu���@�`�O�v�ƌ����ȂǂƂ������܂����A���͓����̍s���敪�ł����āA����͍��Ō�����̂悤�Ȃ��̂ŁA����𖼏��Ɏg�����Ƃ����̂ɂ͋^��������܂��B

�`�O���n�S�̗ǂ��ƒn�n�������͐��@�����̂��ƌ����܂��B�Ⴍ���ĖS���Ȃ����ƌ����A�䂪�������H�ōݖ��̍�͊F���ł��B�����Łu�]�Ɖ������͌��������Ȃ��v�Ɛ̂��猾���Ă��܂��B��̎ʐ^�́A�喁�グ�����̓�ڎO���ꕪ�̑����ŁA����Ɏw�肳��Ă��܂��B���ڂ��ǂ��l�ݒn�������n�i����A�̂���Ɍ݂̖ڌ�������n�����Ă��A���q�͋`�O�̓����ł���ꖇ���q�ƂȂ�A�\���������~��������Ĕ��͉������Ă��܂��B

�Ε\���s�ɋ��ۛƂŁu�V���\�O���@�]�@�{���햁��V�i�ԉ��j�v���ɂߖ�������A���Ɂu������t���E�q��сv�Ƃ��邱�Ƃ���u��t���v�̖�������܂��B

�`�O�͊��q��������k������ɂ����č쓁���A������̓������������삪�������܂����A���̈�t�]�͓�k�����̓�������������ƂȂ��Ă��܂��B

���R�鍑�������r�A�����A����������

����a�����������g�A�������s�A�K�������A��~��i�A�ۏ���@

<�z����>���������d�A�]�`�O

���ߍ]��������������

�����͍����V���������A�s���A���@�A��@

<�O�g��>�O�g�������r

�����������������b���i��

���O�����g���ꕶ�����g�A�Ò��D�����A�i���A���c�^���A�_���A�Ì��d�A�a�C�d��

�������������]����

�����㍑���ÎO�������A����������

�����h���������j�A���i

���}�O�����ǐ��A�����A���A�A�����A�������q����

����㍑���É��������A����

���F���������g�����s�A�ƈ�

![]()

![]()

![�Ð]�原�̑����̎ʐ^](koaoesadatsugu.jpg)

![�]�`�O�̍앗�C���X�g](gou4.jpg)

![��t�]�̎ʐ^�Q](gou3.jpg)