![]()

![]()

| 嬈暔偵偮偄偰 |

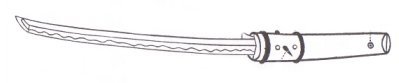

嬈暔乮傢偞傕偺乯偲偼愗傟枴偺椙偄搧偺偙偲偱偡丅姲惌嬨擭乮侾俈俋俈擭乯丄墦廈昹徏斔巑丄捬怉暯彆曽棟偑挊彂亀夰曮寱広亁偵搧傪愗傟枴偵傛偭偰暘椶偟偨暔傪嵹偣偨偺偑巒傑傝偱偡丅慖掕偵偁偨偭偰偼丄悩暔巃傝乮偡偊傕偺偓傝乯偺巃傝庤偱偁傞恵摗屲懢晇杛嵪丄庱巃傝挬塃塹栧偙偲嶳揷挬塃塹栧媑杛乮傛偟偪偐乯偵嫤椡傪摼偰曇嶽偟傑偟偨丅堦斒揑偵樜搧偡傞帠偺懡偄怴搧傪庡偵嵹偣偰偄傑偡乮怴乆搧偵偮偄偰偼婰嵹偼偁傝傑偣傫乯丅愗傟枴偵傛偭偰嵟忋戝嬈暔乮偝偄偠傚偆偍偍傢偞傕偺乯丄戝嬈暔乮偍偍傢偞傕偺乯丄椙嬈暔乮傛偒傢偞傕偺乯丄嬈暔乮傢偞傕偺乯偺係儔儞僋偑偁傝傑偡丅偙偺栺俁侽擭屻偵丄挬塃塹栧媑杛偑亀屆崱抌帯旛峫亁偲偄偆挊彂傪敪峴偟丄亀夰曮寱広亁偺嬈暔儔儞僋傪丄偦偺屻偺帋偟巃傝偺宱尡偐傜捛壛掶惓偟偰偄傑偡丅嵹偣偰偄傞搧岺悢偱偼亀夰曮寱広亁偺栺俆攞偵摉偨傞悢傪嵹偣偰偄傑偡偑丄慡偰偺搧傪帋偟偨栿偱偼側偔丄挿擭偺栶柋忋偺宱尡偐傜娤搧偵傛偭偰暘椶傪偟偨傕偺傕娷傑傟傞偲巚傢傟傑偡丅側偍丄亀夰曮寱広亁偱偼丄嵟忋戝嬈暔偵侾係岺丄戝嬈暔偵侾俋岺丄椙嬈暔偵俆係岺丄嬈暔偵俋侽岺傪嫇偘偰偄傑偡丅

儔儞僋晅偗偵嵺偟偰偼丄係侽嵨偔傜偄偐傜俆侽嵨偔傜偄偺抝偐丄晛抜椡巇帠傪偟偰偄傞崪慻傒偺峝偄抝偱帋偟偨傛偆偱偡丅愺塃塹栧壠偼戙乆彨孯壠傗戝柤壠偺搧寱椶傪帋偟巃傝偟偰偦偺愗傟枴傪敾掕偡傞栶暱偱丄杮棃曭峴強偺摨怱偑傗傞傋偒嵾恖偺庱愗傝傪傾儖僶僀僩揑偵峴偭偰偄傑偟偨丅偦偺戙傢傝偵巰懱傪傕傜偄庴偗傞尃棙傪庤偵擖傟丄偦傟偵傛偭偰戝柤壠側偳偐傜偺帋偟巃傝偺埶棅傪庴偗曬廣傪庴偗偰偄傑偟偨乮愺塃塹栧偼枊晎偐傜抦峴側偳栣偭偰偄側偄偺偱丄偄傢偽楺恖偲傕尵偊傑偡乯丅

嶳揷愺塹栧壠偼敧戙丄柧帯傑偱戙乆懕偒傑偟偨丅巐戙栚偺巰屻丄幚巕偑嫃側偐偭偨偺偱墱廈偵壟偄偱偄偨嶰戙栚偺柡偺巕傪梴巕偵寎偊丄屲戙栚偲偟傑偟偨丅偙偺愺塹栧偺帪偵乽愺塃塹栧乿偲偄偆柤慜傪乽挬塃塹栧乿偲夵柤偟丄屲戙媑杛偼弶戙埲棃偺柤恖偲尵傢傟偰偄傑偡丅

| 搚抎 | 帋偟巃傝梡偺暱 |

|

|

| 梇嶳妕乽擔杮搧戝昐壢帠揟乿暉塱悓寱巵挊傛傝 | |

帋偟巃傝偵偼乽惗偒帋偟乿丄乽巰恖帋偟乿丄乽寴暔帋偟乿偺嶰偮偑偁傝傑偡丅峕屗弶婜偵偼帪戙寑偵傛偔弌偰偔傞捯巃傝偑墶峴偟丄偙傟偑偄傢備傞乽惗偒帋偟乿偱娭敀廏師側偳偼乽嶦惗娭敀乿側偳偲嫲傟傜傟偨偲尵偄傑偡丅偙傟偵偼嵾偺側偄堦斒偺恖偑懳徾偲偝傟傑偟偨偑丄嵾恖偺応崌傕偁傝丄帪戙偑壓偑傞偲巰嵾偺嵾恖偑懳徾偲側傝傑偟偨丅嶳揷壠偱偼慜弎偺傛偆偵巰嵾偵側偭偨嵾恖偺巰懱傪傕傜偄庴偗丄偙傟偵傛傝帋偟巃傝傪峴偄傑偟偨丅

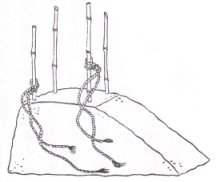

帋偟巃傝傪峴偆偵偼丄巰懱傪椉庤傪嫇偘偨忬懺偱搚抎乮偳偩傫乯偺抾朹偺娫偵墶岦偗偵忔偣偰屌掕偟丄擕妱傝乮壓婰偺晹埵嶲徠乯埲忋偺晹埵傪巃傝傑偡丅傑偨丄嶳揷棳偱偼帋偟巃傝偺嵺偵偼搧恎傪忋偺恾偺傛偆側摿暿側暱乮偮偐乯偵擖傟偰巊梡偟傑偟偨丅偙偺暱偼娵偔嶍偭偨擇枃偺斅偺撪懁傪宻乮側偐偛乯偑擖傞傛偆偵嶍偭偰偁傝丄偦偺擇枃偺斅傪崌傢偣偰曅抂傪昬偱巭傔丄愵巕偺傛偆偵奐偔傛偆偵偟偰偁傝傑偡丅奐偄偨忬懺偱宻乮側偐偛乯傪擖傟丄暵偠偰俀屄偺揝偺娐傪捠偟偰屌掕偟傑偡丅悢屄嬻偗偰偁傞栚揃寠偵宻乮側偐偛乯偺栚揃寠傪崌傢偣偰揝偺栚揃傪擖傟偰屌掕偟傑偡丅搧恎偑偖傜偮偔帪偼暱偲偺偡偒娫偵僋僒價傪懪偪崬傫偱屌掕偟傑偡丅

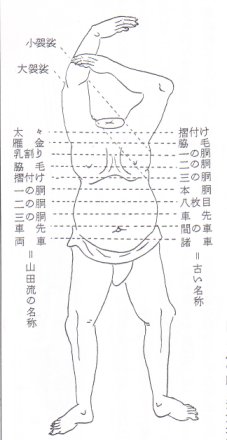

| 晹埵偺柤徧 | |

|

巃傞応強偺柤徧偼帪戙傗棳攈偵傛偭偰堘偄丄弶戙愺塃塹栧偼曮塱乮侾俈侽侽擭崰乯偺恖偱偡偺偱丄峕屗弶婜偵偼嵍偺恾偺塃懁偺柤徧偑巊傢傟偰偄偨傛偆偱偡丅宻乮側偐偛乯偵巃傝棊偲偟偨売強偺柤慜偑愗傜傟偰偄傞応崌偑偁傝傑偡偑丄峕屗弶婜偺悹晅偗偼尐偺慄偱尐泐崪乮偗傫偙偆偙偮乯側偳偑偁偭偰寴偄晹暘偱偡偑丄峕屗枛婜偺悹晅偗偼數旜乮傒偢偍偪丒傒偧偍偪乯偺晹暘偱丄攚崪偲榏崪偺枛抂偟偐崪偑側偄偺偱巃傝傗偡偄売強偲側傝丄摨偠柤徧偱傕巃傟枴偼慡慠堘偆偙偲偵拲堄偑昁梫偱偡丅 嶳揷棳柤徧偱寴偄晹暘偐傜嫇偘傞偲 嘆懢乆 嘇椉幵 嘊婂嬥 嘋擕妱傝 嘍榚栄 嘐悹晅偗 嘑幵愭 堦偺摲丄擇偺摲丄嶰偺摲偲側傝傑偡丅 偙傟埲奜偵乽搨抾妱傝乮搚抎偵攏忔傝偵偝偣偰攚崪傪廲偵巃傞乯乿側偳怓乆側柤徧偑偁傝傑偡丅 恾偼梇嶳妕乽擔杮搧戝昐壢帠揟乿暉塱悓寱巵挊傛傝 |

| 嶳揷棳巃傝曽 |

|

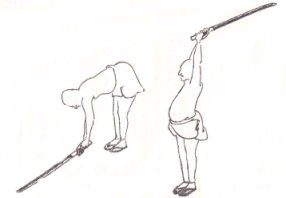

嶳揷棳帋偟巃傝偺峔偊偼撈摿偱偡丅暱傪埇傞嵺偼椉対傪偔偭偮偗偰埇傝傑偡丅偙偆偡傞偲搧偵僗僺乕僪偑弌傞偺偩偦偆偱偡丅懌偼寱摴側偳偺傛偆偵嵍懌傪堷偄偨傝偣偢丄椉懌傪懙偊偰尐暆偔傜偄偵峀偘偰棫偪傑偡丅搧傪怳傝偐傇偭偰屻傠岦偒偵僌僢偲偔偺帤偵斀傝丄怳傝壓傠偟傑偡丅偙偺帪丄怳傝壓傠偡搧偑摢偺忋偵棃偨偲偒偵偼丄忋偺恾偺塃懁偺傛偆偵旾傪恀偭捈偖怢偽偟傑偡丅偙偺傑傑尐偺晅偗崻傪拞怱偵墌傪昤偔傛偆偵怳傝壓傠偟傑偡丅墌偑戝偒偗傟偽戝偒偄傎偳搧偺僗僺乕僪偼忋偑傝傑偡丅栚巜偡偺偼墶偨傢偭偰偄傞巰懱偱偼側偔丄搚抎偱偡丅愗傝廔偊偨帪偵偼恾偺嵍懁偺傛偆偵慜偐偑傒偵側偭偰偄傑偡丅偟偐偟搚抎傑偱愗傝崬傫偱偟傑偆偲恘愭偑夡傟傞応崌偑偁傞偺偱丄峟戃傪巰懱偺壓偵晘偄偨傝偟偨偦偆偱偡丅

廳偹偰巃偭偨恖悢偵傛偭偰丄埲壓偺傛偆側柤徧偑偁傝傑偡丅

帋偟巃傝偺寢壥偼丄搧偺宻乮側偐偛乯偵巃傝庤偺柤慜偲偲傕偵愗抐偟偨晹埵偺柤慜傪嬥徾浧乮偒傫偧偆偑傫乯偱擖傟偨傝偟傑偟偨丅偙傟偑嵸抐柫乮偝偄偩傫傔偄乯偱偡丅

峕屗偺慜婜偵偍偄偰偼巐偮摲側偳偺帋偟巃傝傕峴傢傟偨傛偆偱偡偑丄屻婜偵側傞偲傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅巃傞偨傔偺嵾恖偺巰懱偑彮側偔側偭偨偙偲傗丄巃傝庤偺媄弍偑掅壓偟偨偐傜偱偡丅峕屗弶婜偺嶳栰壛塃塹栧乮傗傑偺丂偐偊傕傫乯偼丄嵟忋戝嬈暔偲偝傟傞娭偺懛榋寭尦乮偣偒偺傑偛傠偔偐偹傕偲乯偺榚嵎偱丄俇俉嵨偺崅楊偱偁傝側偑傜巐偮摲傪巃偭偰偄傑偡丅嵟崅偼椙嬈暔偲偝傟傞寭朳乮偐偹傆偝乯偺搧偱拞惣廫榊暫塹偲偄偆恖偑幍偮摲傪巃傝丄偦偺滲抐柫偑擖偭偨搧偑巆偭偰偄傑偡丅尰嵼偱偼丄姫榤偵惵抾傪擖傟偰偙傟傪堦偮巃傟傟偽恖娫偺暊晹傪巃偭偨偙偲偵摍偟偄偲偝傟傑偡丅

寴暔帋偟乮偐偨傕偺偨傔偟乯偲偼丄奪傗揝斅側偳寴偄傕偺傪巃偭偰嫮枵惈傪帋偡傕偺偱乽峳帋偟乿偲傕屇偽傟傑偡丅枊枛偵偼崟慏棃峲傗崙撪偺憟棎偵傛偭偰晲巑払傕暯榓傏偗偐傜妎傔丄恎傪庣傞搧偺嬦枴偵偐偐傝傑偟偨丅峳帋偟偼悈屗斔丄怣廈徏戙斔側偳偱峴傢傟偨傛偆偱丄偙偙偱偼悈屗斔偲徏戙斔偺峳帋偟偵偮偄偰彮偟傆傟偰傒傑偡丅

亙悈屗斔亜

傑偢偼乽朹帋偟乿偲偄偭偰惓娽乮偣偄偑傫/婎杮偺峔偊乯偵峔偊偰偄傞搧偺懁柺傪丄娵懢偺傛偆側妦偺朹偱椡堦攖墸傝偮偗丄愜傟嬋偑傝傪帋偟傑偟偨丅斀懳懁偐傜扏偄偨傝搹傪扏偄偨屻偵恘傪扏偄偰恘偙傏傟傕妋偐傔傑偟偨丅

師偵乽姫偒榤帋偟乿偱偡丅崱偱傕傗偭偰偄傞傛偆偵丄惵抾傪攚崪偵尒棫偰偰榤偺懇偺拞偵擖傟丄偙傟傪巃傞傕偺偱偡丅偙傟傪愳側偳偵擇擔傎偳捑傔偰偍偒丄悈暘傪娷傑偣傑偡丅偙偆偡傞偲姫偒榤偼廫悢僉儘偵傕側傝丄挌搙恖傪巃偭偨偲偒偺庤墳偊偵側傞偦偆偱偡丅

師偼乽幁妏帋偟乿偱偡丅寴偄傕偺偑偳傟傎偳巃傟傞偐帋偡傕偺偱偡丅寴偄傕偺傪巃傞応崌丄敻恘偲偄偭偰搧偺抐柺偑奓偺敻偺傛偆偵傆偭偔傜偲偟偰偄傞曽偑巃傟傗偡偔丄恘偙傏傟傕偟傑偣傫偑丄姫偒榤側偳傪巃傞応崌偵偼巃傟枴偑椙偔偁傝傑偣傫丅峝擃椉曽巃傟傞恘擏丄恘妏偲側傞偲側偐側偐擄偟偄傛偆偱偡丅

嵟屻偼乽悈帋偟乿偱偡丅搧傪暯偵偟偰悈柺偵扏偒偮偗傞傕偺偱偡丅悈柺偱傕弖娫揑偵埑椡傪壛偊傞偲丄僐儞僋儕乕僩偺傛偆偵寴偔側傝傑偡丅偙傟傪傗傞偲丄榬偺柍偄搧岺偑嶌偭偨壓嶌乮偘偝偔乯側偳偼偡偖偵愜傟偨傛偆偱偡丅

枊枛搧岺偺拞偱丄偙傟傜偺峳帋偟偵帺恎偺偁傞搧岺偼彮側偔丄尒偨栚偵傕旤偟偄嶌偲偄偆偺偼惔枦乮晲憼崙丄巐扟惓廆偲尵傢傟偨搧岺乯偔傜偄偱偁傞偲尵傢傟丄偦偺孼偱偁傞乽恀梇乮偝偹偍丒怣擹崙乯乿傕怣廈偱偺峳帋偟偱晄巰恎偺偟傇偲偝傪帵偟偨傛偆偱偡丅

亙怣廈徏戙斔亜

帋偟搧偺堦崋偼戝宑捈堺乮偨偄偗偄側偍偨偹/怴乆搧婜偺嫄彔乯偺嶌偱丄姫偒榤偼敧暘巃傟丄懕偗偰岤傒俁倣倣傎偳偺抌偊揝傪巃偭偨偲偙傠鑌尦偐傜愜傟偨偦偆偱偡丅暒弌棃乮偵偊偱偒乯偺垽岲壠偑旘傃偮偒偦偆側搧偱偁偭偨偦偆偱偡偑丄娙扨偵愜傟偰偟傑偭偨傛偆偱偡丅擇崋偼摨偠偔捈堺偺擋弌棃乮偵偍偄偱偒乯偺搧偱丄姫偒榤偼敧暘巃傟丄懕偄偰嵒揝傪媗傔偨恮妢偱偼堦懢搧偱斀偭偰偟傑偄丄擇懢搧栚偱恘偙傏傟丄恘愗傟丄懕偄偰幁妏傪嶰懢搧丄抌偊揝擇懢搧栚偱恘愗傟偑傑偡傑偡傂偳偔側傝丄師偵姇偵巃傝偮偗傞偲戝偒偔斀傝丄搹懪偪丄暯懪偪偱愜傟偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅嶰丄巐丄屲崋偲捈堺偺嶌傪峳帋偟偟傑偟偨偑丄偳傟傕擔杮搧偲偟偰偼幐奿偱偁偭偨傛偆偱偡丅

嵟屻偵帋偝傟偨偺偼惔枦偺孼偱偁傞恀梇偺擇広堦悺屲暘偺峳暒弌棃偺搧偱偟偨丅峳暒弌棃側偺偱捈堺摨條偐偲巚傢傟傑偟偨偑丄晄巰恎偺偟傇偲偝偱偁偭偨傛偆偱偡丅姫偒榤偼扤偑巃偭偰傕敧丄嬨暘巃傟丄弸偝俁們倣偺屆揝偼堦搧椉抐偟傑偟偨偑恘愗傟偑偱偒丄偦偺傑傑幁妏傪榋夞巃偭偰傕價僋偲傕偣偢丄傑偨姫偒榤傪擇夞丄嵒揝擖傝偺挘傝妢丄揝惢偺摲丄鑌傪奺擇夞偢偮丄抌偊揝偲姇傪奺堦夞偢偮巃偭偨屻偱丄揝偺忨偱搹懪偪幍夞傪嬺傜傢偣偨偲偙傠偱傗偭偲搹愗傟偑偱偒丄揝偺忨偱暯懪偪榋夞丄搹懪偪廫嶰夞傗偭偰傛偆傗偔恘愗傟偑戝偒偔側傝丄暯傪揝晘偵嶰夞扏偒偮偗偨偲偙傠偱傗偭偲愜傟偨偦偆偱偡丅偙偺偟傇偲偝偵姩掕曭峴傗偦偺懠栶恖丄昐梋恖偺尒暔媞偑愩傪姫偄偨偲偄偆偙偲偱偡丅

偲偙傠偑慜擔丄恀梇偑暒弌棃偲擋弌棃偺擇岥傪學偺幰偵尒偣丄偳偪傜偑摼庤偐偲恞偹傜傟偨偺偱丄暒弌棃偺曽偼帺怣偑側偄偲摎偊偨偲偙傠丄帺怣偺偁傞曽偼帋偡昁梫偼側偄偲尵傢傟丄帺怣偺側偄暒弌棃偺搧傪帋偡偙偲偵側偭偨偺偩偦偆偱偡丅尒帠偵峳帋偟偵崌奿偟丄徏戙斔傛傝挿姫昐怳偺拲暥偑棃傑偟偨丅徏戙斔偵偼婛偵捈堺偑擺傔偨悢廫怳偺挿姫偑偁偭偨偺偱偡偑丄晲婍偲偟偰幐奿偲偄偆偙偲偑敾柧偟偨偐傜偱偡丅

捈堺偺嶌搧偲尵偊偽旤弍搧寱垽岲壠偺悅煹偺揑偱偡偑丄旤揑梫慺偽偐傝偵偲傜傢傟偰丄搧杮棃偺栶妱傪壥偨偣側偄搧偼偳傫側偵旤偟偔偰傕擔杮搧偲偼尵偊側偄偺偱偡丅

巃傟枴偵娭偡傞堎柤偺晅偄偨搧偑寢峔偁傝傑偡偺偱婔偮偐徯夘偟傑偡丅

丒僿僔愗傝挿扟晹

撿杒挬帪戙偺嶳忛崙挿扟晹崙廳偺搧偱丄怐揷怣挿強憼偺傕偺偱偡丅偁傞擔柍楃側拑朧庡傪怣挿偑庤摙偪偵偟傛偆偲偡傞偲丄偦偺朧庡偑偍慥扞偺壓偵塀傟偰偟傑偭偨偺偱丄怳傝忋偘偰巃傜偢偵朧庡偺懱偵搧傪墴偟偮偗偰巃偭偨偲偄偆偙偲偐傜晅偄偨柤慜偱偡丅尰嵼崙曮丅

丒攇梀偓寭岝乮側傒偍傛偓偐偹傒偮乯

撿杒挬婜偺旛慜崙寭岝偺搧偱丄愴崙帪戙偵愳傪搉傠偆偲攏傪愳偵忔傝擖傟偨搑抂偵屻傠偐傜巃傝偮偗傜傟丄愳傪塲偓愗偭偰懳娸偵拝偄偨弖娫偵懱偑恀偭擇偮偵側偭偨偲偄偆傕偺偱偡丅

丒僯僢僇儕惵峕

撿杒挬婜偺旛拞崙惵峕偺嶌偱丄屄恖柫偼嬌傔傜傟偰偄傑偣傫丅婔偮偐偺愢偑偁傝傑偡偑丄偁傞抝偑偍壔偗戅帯偵弌偐偗偨帪丄愇摂饽偺偦偽偵巕嫙傪書偄偨彈偑偄偰丄偦偺彈偑僯僢僇儕徫偭偰乽朧傗丄偁偺恖偵書偄偰傕傜偄側偝偄乿偲尵偄丄曕偄偰棃傞巕嫙傪巃傞偲丄乽巹傕書偄偰丒丒乿偲彈偑書偒偮偄偰偒偨偺偱偙傟傕巃傝傑偟偨丅梻挬偦偺応強偵峴偭偰傒傞偲丄愇搩偑擇偮庱傪巃傜傟偰偄偨偲偄偆傕偺偱偡丅

丒饽掁時乮偐偛偮傞傋乯

幒挰帪戙偺旤擹崙寭掕偺嶌偱丄宻乮側偐偛乯偵乽棫孶嵕饽掁時乿偲巃傜傟偰偄傑偡丅棫偪孶嵕偲偄偆偺偼忋偺帋偟巃傝偺晹埵偺恾偱尵偆孶嵕巃傝偱丄棫偭偨傑傑偺幰傪孶嵕巃傝偵偟偨偑丄悈傕棴傑傜偸巃傟枴偲偄偆偙偲偱丄饽掁時偲愗偭偰偄傑偡丅偮傑傝饽偱嶌偭偨掁時偱偼丄悈偑棴傑傜側偄偲偄偆偺偵堷偭偐偗偰偄傑偡丅側偍丄掁時偲偼堜屗偐傜悈傪媯傓偲偒偵巊偆丄昍傗朹偺愭偵晅偗偨壉偺偙偲偱偡丅

丒敧挌擮暓抍巕巋偟

揋傪巃偭偰妋偐偵庤墳偊偑偁偭偨偺偵丄揋偼偡偨偡偨偲擮暓傪彞偊側偑傜曕偄偰偄偒傑偡丅偍偐偟偄偲巚偭偰屻傪偮偗傞偲敧挌乮栺俉俈侽儊乕僩儖乯傕峴偭偰偐傜懱偑擇偮偵妱傟偨偲偄偆傕偺偱偡丅偦偺屻傪偮偗傞嵺丄搧傪忨戙傢傝偵曕偄偰偄偨偺偱丄摴偵棊偪偰偄偨愇偑抍巕傪孁巋偟偵偟偨傛偆偵側偭偰偄偨偲偄偆偙偲偱偡丅偙偺搧偼堐怴屻丄悈屗壠偵攦偄忋偘傜傟偰偄傑偟偨偑丄娭搶戝恔嵭偱從偗偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅

怮恘乮偹偨偽乯偲偼搧偺巃傟枴傪椙偔偡傞偨傔偵丄恘愭偵嵶偐偄彎傪晅偗傞偙偲偱偡丅怮恘傪晅偗傞偙偲傪怮恘崌傢偣偲尵偄傑偡丅峝偄傕偺傪巃傞帪偼昁梫側偄傕偺偱偡偑丄帋偟巃傝偺愱栧壠偑帋偟巃傝偺偨傔恖側偳擃傜偐偄傕偺傪巃傞帪偵偼傛偔峴偆偙偲偱偡丅恘偺昞柺偵嵶偐偄墯撌傪晅偗傞偙偲偵傛傝丄巃傞懳徾偵愙偡傞偺偼撌偺晹暘偺傒偲側傝丄杸嶤偑彮側偔側偭偰椙偔巃傟傞傛偆偵側傞偲偄偆栿偱偡丅

宻乮側偐偛乯偺鑛栚偺傛偆偵戝嬝堘偄傗墶乮恘偵懳偟偰悅捈乯偲偄偆傛偆偵搖愇傪摉偰傑偡丅嬞媫偺帪偼憪柢乮傢傜偠乯偱恘埲奜偺暯抧傪尦偐傜愭偵岦偐偭偰偙偡傞偲偄偆偙偲傕偁傝丄傑偨嵒嶳偵搧恎傪壗搙傕撍偒巋偡側偳偲傕暦偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅捤尨杕揱偼乽晲巑偺偄偮傕恎偵揧偊帩偮傋偒偼丄恘偮偔傞堊偺搖愇側傞傋偟乿偲尵偭偰偄傑偡偑丄尋偓巘傗帋偟巃傝偺愱栧壠偱側偄偲擄偟偄傕偺偱偡丅

怴乆搧偺慶偲尵傢傟傞悈怱巕惓廏乮偡偄偟傫偟丂傑偝傂偱乯偼丄弶婜偵偼怴搧婜偺嫄彔丒彆峀乮偡偗傂傠乯偺煼棎恘乮偲偆傜傫偽乯偲偄偆丄攇偑墴偟婑偣傞傛偆側攈庤側恘暥偵偁偙偑傟丄偙偺傛偆側嶌傪柾曧偟偰偄傑偟偨丅偲偙傠偑丄拞擭傪夁偓傞偲堦曄偟偰抧枴側嶌晽偵揮岦偟偰偄傑偡丅棟桼偼攈庤側恘暥偺搧偼愜傟傗偡偄偙偲偵婥偯偄偨偐傜偱偡丅

拲乯抧枴側嶌晽偵揮偠偨棟桼偼嵽椏偵偁傞偲偡傞愢傕偁傝傑偡丅擔杮搧偺嵽椏偺撿斬揝傪偛棗壓偝偄丅

擔杮搧偺壢妛偱彂偒傑偟偨傛偆偵丄擔杮搧偵偼峝偄晹暘乮恘偺晹暘乯偲偦傟傛傝傕擃傜偐偄晹暘乮恘埲奜偺抧偺晹暘乯偑偁傝傑偡丅攈庤側恘暥偲偄偆偺偼鐼嬝乮偟偺偓偡偠乯嬤偔傑偱從恘偑偁傞傕偺傕偁傝傑偡偑丄偙偆偄偭偨恘暥偺搧偱偼寴偄晹暘偑搧恎偺柺愊偺戝敿傪愯傔傞帠偵側傝丄寴偄斀柺愜傟傗偡偔側傞偺偱偡丅偟偐偟丄恘暥偺崅偝丄偮傑傝從偒偺摢傪掅偔墴偝偊偰偍偔偲丄恘暥偺嫬奅偐傜搹偵偐偗偰丄抜奒揑偵廮傜偐偄晹暘偑偱偒丄寴偄晹暘偐傜媫寖偵廮傜偐偔側傜側偄偨傔愜傟擄偔側傞偺偱偡丅

愴帪拞丄孯搧偺廀梫偑媫憹偟丄偦偺摉帪偺尰戙搧彔偵傛偭偰孯搧偑検嶻偝傟傑偟偨丅偟偐偟偵傢偐搧彔傕弌尰偟丄嵽椏晄懌傕偁偭偰怴嶌搧偵偼晄埨偑偁偭偨偺偱丄夁崜側専嵏偑峴傢傟偨偦偆偱偡丅孯偐傜桪愭揑偵嵽椏傪攝媼偝傟傞庴柦搧彔偵側傞偵偼丄偙偺夁崜側帋尡偵崌奿偟側偄偲偄偗傑偣傫偱偟偨丅

偦傟偵偼傑偢丄壓偺奊偺傛偆側婡夿偱愜傟嬋偑傝傪帋偝傟傑偟偨丅昍偺愭偵偼侾侽僉儘傎偳偺廳傝偑晅偄偰偄偰丄昍傪堷偭傁偭偰壓偵墶偨偊偨搧偺忋偵棊偲偡偲偄偆傕偺偱偟偨丅拰偺堦杮偵偼栚惙傝偑偁偭偰丄偳偺偔傜偄偺崅偝偐傜棊偲偟偰偳傟偔傜偄嬋偑偭偨偐傪専嵏偟傑偡丅偙偺寢壥偼搧彔偵傛偭偰條乆偱丄嬋偑傝傗偡偄傕偺偲偦偆偱側偄傕偺偲偁偭偨傛偆偱偡丅暯抧偵棊偲偟偨屻偼丄恘偺忋傗搹懁偵棊偲偟偰挷傋傑偡丅抌楤偺埆偄傕偺偼侾俆們倣傎偳偺嫍棧偐傜搹懁偵棊偲偡偲愜傟偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅偙傟傕搹懁偺徴寕偵嫮偄傕偺丄庛偄傕偺偦傟偧傟偱偁偭偨傛偆偱偡丅

偦偙偱巊偭偨搧偺抐柺傪挷傋偨寢壥丄恈揝偺擖傟曽偑塭嬁偟偰偄傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅搹懁偵戝偒側徴寕傪庴偗偨応崌丄恘愗傟偑弌棃傑偡丅恈揝偼斾妑揑擃傜偐偄揝傪巊偭偰偄傞偺偱丄恘揝偲恈揝偑枾拝偟偰偄傞偲丄擃傜偐偄恈揝晹暘偱恘愗傟偼巭傑傝傑偡乮恈揝偺埵抲偺嵍懁偺恾乯丅偟偐偟丄恈揝偲恘揝偺嫍棧偑棧傟偰偄傞乮塃懁偺恾乯丄偮傑傝娫偵峝偄旂揝偑偁傞偲旂揝偺晹暘偵傑偱恘愗傟偑恑傓偙偲偵側傝傑偡丅偙偆側傞偲恘愗傟偵棷傑傜偢丄愜傟傞婋尟惈偑弌偰偔傞偺偱偡丅

| 愴帪拞偺徴寕帋尡婡 | 恈揝偺埵抲 |

|

|

| 梇嶳妕乽擔杮搧戝昐壢帠揟乿暉塱悓寱巵挊傛傝 | 墿怓偼恘揝丄僌儗乕偼恈揝 |