![]()

![]()

| 研ぎについて |

「研ぐ」と言う言葉を聞くと、刃を付けて切れるようにするというふうに感じますが、日本刀の研ぎはそれだけに留まりません。包丁の場合、研ぐ部分は刃の部分だけで良く、それ以外は特に研ぐ必要はありません。しかし、日本刀の場合は茎(なかご)を除いて刀身全体に研ぎをかけます。砥石を変えながら、幾つもの行程を経て肉置きを正しくしながら、刀身を構成する線を決めていき、地、刃、切先、鎬地、棟の部分をそれぞれ異なった仕上がりにしていくのです。何の計器も使うことなく、寸分の狂いもなく研ぎ上げていくのは、信じられない技術です。

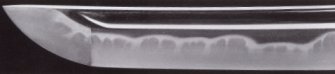

地は青黒く、刃を白く研ぎ、棟と鎬地は磨きをかけて光沢を出し、切先にはナルメという仕上げを施します。皆さんが目にする日本刀は、刃文が白く目立って良く見えると思いますが、あれはこの研ぎの行程で刃文を白く研ぎ挙げているのです。日本刀の研ぎとは、切れ味はもちろん、美的調和をより高くしていく作業なのです。

研ぎの行程は大きく分けて「下地研ぎ」と「仕上げ研ぎ」に分けられます。ここでは簡単に研ぎの行程を紹介します。

《 目 次 》

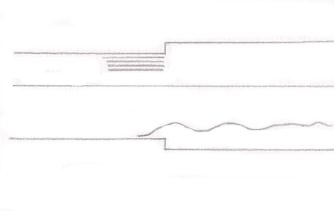

砥石には上の図のような種類があります。

上段(左から) 荒砥・大村砥・備水砥・対馬砥・内曇砥

下段(左から) 金剛砥・伊予砥・備水砥。改正名倉砥・中名倉砥・細名倉砥・内曇刃砥・内曇地砥

また、砥石の形は真四角ではなく、左の写真のように真ん中が少しふくらみ、カマボコのような形をしています。砥石の当たる部分を細かくして肉置きを損なわない工夫です。

研ぐ時の姿勢は、左の絵のように独特のものです(絵が下手ですが・・)。右足立て膝、左足の膝で砥石台を固定します。

下地研ぎで最初に使う代表的な砥石は伊予砥です。伊予砥の目的は、錆を除去し、形を整え、刃を付けることです。今後の作業はこの時の肉置きを保ちながら砥石の目を次第に細かくしていくことですので、この作業は重要です。

日本刀は、包丁のように平坦な造りではありません。極端な言い方をすれば、日本刀は蛤(はまぐり)のような丸味を持っています。これが硬軟の物を切る決め手なので、この丸味(これを肉置きと呼びます)を取ってしまっては切れ味が落ちてしまいます。「素朴な疑問」で、日本刀は包丁のように素人では研げないといったのは、丸味をもった砥石で肉置きを保ちながら研ぐといのはそうやすやすとはできないからなのです。

伊予砥で研いだ刀身の砥目を次第に細かくしていきます。中名倉砥(ちゅうなくらと)、細名倉砥(さいなくらと)と次第に細かく研ぎ目を消していきます。

刃の部分を研ぐ刃引き(はびき)、地の部分を研ぐ地引き(じびき)に分けられます。この作業は引く力を主にするので「引く」と表現します。この段階で次第に焼刃が鮮明になり、働きや地肌のおおよそも見えてきます。

下地研ぎでは砥石を変えながら行程を進めながらも、研ぐということには変わりはなかったのですが、仕上げ研ぎでは、行程が変わると道具も変わり、やり方も変わっていきます。

左の写真の右側が刃艶砥、左が地艶砥です。上に小さな四角いものが写ってますが、砥石をこのように加工します。

刃艶は内曇り砥を1mmくらいの薄さにし、1cm角くらいの大きさにして、裏側に吉野紙を漆で貼って裏打ちします。地艶は鳴滝砥を刃艶と同じように1mmくらいの薄さにし、1cm角くらいの大きさにします。

この刃艶を親指の腹に乗せて刃の中をこすっていきます。刃文の沸(にえ)や匂(におい)を導き出していきます。

地艶を親指の腹に乗せて砕いて行きます。区(まち)から上へ上へとこするように研いでいき、肌模様、地沸、地景など地鉄の一切を引き出していきます。ばらけた地艶は指で寄せて親指の腹で磨いていきます。

地鉄を黒くし、光沢を出していく作業です。この材料には研ぎ師によって秘伝がありますが、主に刀工が鍛錬した際に飛び散った金肌(かねはだ)という酸化鉄を焼き、微粉末にしたものに丁子油(ちょうじあぶら)などを混ぜて作ります。一定間隔でこれを刀身の上に置き、区(まち)から切先に向けて青梅綿(おうめわた/上質の綿)という綿を使って拭い込んでいきます。

全体に拭いを差すと焼刃も黒くなってしまいますので、刃文を白くしていく作業です。つまり刀に化粧を施す作業と言えます。普段皆さんが見ている日本刀は、刃の部分を白く化粧したもので、出来たばかりの日本刀の刃文は白くはないのです。昔は差し込み研ぎと言って刃文を白く研ぐというようなことはしませんでしたが、日本刀を美術品として扱うようになるとより刃文が目立つような研ぎとなっていきました。このような研ぎを化粧研ぎと呼びます。

従って、ケース越しに見えている白っぽい刃文は本来の刃文でなく、お化粧を見ているのです。本来の刃文は、スポットライトのような光源に日本刀を斜めにして光を当てると、沸や匂いの粒に光が反射して本来の刃文が見えるのです。

下の図を見てください。刃文の縁が白く見えます。このように実際の刃文の形をざっと拾いながら白くしていくのです。これには、刃艶砥を使い、内曇砥の研汁を付けながら刃文を拾うように研いでいきます。

| 化粧研ぎ |

|

刃取りの後は多少人によって順序が違うようですが、ここでは磨きに付いて説明します。

磨きとは、鎬地と棟を磨き棒やヘラを使って磨いていく行程です。磨き棒は15cmくらいの鋼の棒で、先端は尖っています(鉛筆のような形)。鎬地にも鍛え肌があるので完全につぶしてしまってはいけません。ある程度生かしながら鏡のように仕上げねばなりません。

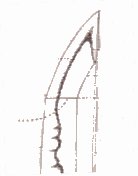

次ぎにはばき元に磨き棒で数本の線を描きます。化粧磨きといい、はばき元と、棟の先に描きます。下の左の図がはばき元の化粧磨きです。一種の研ぎ師のサインのようなものです。本数は決まっていませんが、本阿弥家では奇数本描きます。これには定規も使わず、一気に描いていきますが、失敗すると下地研ぎまで戻らないといけないので、やり直しはききません。下の右側の図(刃を下にして真上から見た図)が棟先の化粧磨きです。棟をはさんで3本ずつ入れます。

| はばき元の化粧研ぎ | 切先棟側の化粧研ぎ |

|

|

横手というのは左の図の点線で示した部分で、切先の下の線です。この部分の位置を刃艶砥で筋を付けます。

横手というのは左の図の点線で示した部分で、切先の下の線です。この部分の位置を刃艶砥で筋を付けます。

鋩子(ぼうし)の研ぎの行程です。ナルメの語源は明らかでなく、江戸時代から使われていたようです。

研ぎたての刀には水分が含まれていますので、手入れを怠らないよう注意して刀を点検してあげる必要があります。手入れ方法は普段の手入れと同じですが、水分が錆びにならないよう注意しましょう。