(2011年7月撮影)

◆釧路フィッシャーマンズワーフMOO ◆幣舞橋 ◆阿寒湖 ◆阿寒湖散策 ◆マリモ ◆マリモ展示観察センター ◆釧路湿原 ◆釧路湿原ノロッコ号 ◆たんちょう ◆霧多布岬 ◆涙岬・立岩 ◆摩周湖 ◆屈斜路湖 ◆硫黄山 ◆川湯相撲記念館 ◆美幌峠 ◆モンキー・パンチ・コレクション

2005年(平成17年)10月11日に当時の釧路市、阿寒町、音別町が合併して新生「釧路市」となった。道東地方を管轄する国や道の出先機関、外国の領事館や国際機関の置かれている道東の政治の中心都市。 国際バルク戦略港湾(穀物)に選定された釧路港を持ち、製紙工場や食料品工場、医薬品製造工場、発電所などを擁する臨海工業都市である。また、多くの観光客が来る釧路空港と、釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立公園の2つの国立公園がある。釧路市湿原展望台、丹頂鶴自然公園、道内で有数の市場《和商市場》や《MOO》、山花温泉リフレ、ふれあいホースパーク、オートキャンプ場などがある。

(旧阿寒町)

観光の町・阿寒町は、特別天然記念物(たんちょうとマリモ)に代表される。丹頂の里にある阿寒国際ツルセンター、湖畔にはアイヌコタン、マリモ展示観察センターなど、また雄阿寒岳(1,371m)、ペンケトー、パンケトーを望む双湖台、雌阿寒岳(1,499m)など自然界の見所も多い。毎年10月に阿寒湖温泉街で行われる《まりも祭り》は、道内外の多くの観光客でにぎわう

(旧音別町)

林業と酪農の町。国道38号線沿いの市街地には、町花のエゾリンドウをイメージしたおしゃれな街路灯が立ち並び、夜の町を彩っている。町の中央を走る道道を抜けると、豊かな大自然に恵まれた《憩いの森》があり、春は花見、夏はキャンプ、野営研修の場として広く利用されている。また敷地内には25名収容のものを含めて4棟のバンガローや炊事施設等も整っていて、本格的にアウトドアを楽しむグループやキャンパーにとって最適の場所となっている。近くの川では釣りも楽しめる。

日本におけるばら積み貨物の輸入 拠点として、安定的かつ安価な輸入の実現に資する大型船に対応した港湾機能の整備等を実施する 港湾として国土交通大臣が指定するもの。大型船の輸入拠点を設け、そこから内航フィーダー船で全国の港湾に輸送するという輸入拠点港湾である。 国際バルク戦略港湾は、品目ごとに指定が行われ、穀物 は、 パナマックス 級以上、 鉄鉱石は、VLOC級、 石炭(一般炭)は、ケープサイズ 級の船舶が入港できるよう、岸壁・泊地・航路等の港湾機能の整備を行う 。2018年(平成30年)11月23日、釧路港が第1号として水深14m埠頭で運用を開始した。

以下の港湾が選定されている。

穀物 では、鹿島港、志布志港、名古屋港(清水港・田子の浦港)、水島港、釧路港。鉄鉱石 では、木更津港、水島港・福山港。石炭 では、 徳山下松港・宇部港、小名浜港。

<フィーダー船とは−>

フィーダー船は、ハブ港と地方港を連絡する船の総称。一般的に、貿易では、日本の1港と海外にあるハブ港(例:香港やシンガポールなど)を結ぶ船との意味合いが強い。

<VLOCとは−>

Very Large Ore Carrierの略で、日本語では超大型鉱石船用船と呼ぶ。船型は通常の鉄鋼原料船より1・8倍ほど大きい30万-32万重量トン。 海運業界では2004年ごろから、商船三井、日本郵船、川崎汽船を中心に新造船の発注が相次いだ。

◆釧路市湿原展望台

自然がこの地に与えてくれた歴史的遺産「釧路湿原」は、国内28番目の国立公園として、1987年(昭和62年)7月31日に指定された。この展望台は、湿原に群がる「谷地坊主」をモチーフとした、古風な西欧の城を思わせる建物で、1984年(昭和59年)1月にオープン。屋上からは四季折々の湿原の変化を見ることができる。

◇住所:〒084-0922 釧路市北斗6-11。

◇電話:0154-56-2424。

◇開館時間:8:30〜18:00(5月1日〜10月31日)。9:00〜17:00(11月1日〜4月30日)。

◇休館日:年末年始(12月31日〜1月3日)。

◇入館料:一般・大学生360円、高校生210円、小・中学生100円。

◇駐車場:あり。

◇交通機関:JR釧路駅から15分、釧路空港から15分、定期バス利用は、鶴居線・川湯線湿原展望台下車。

<概要>

◇敷地面積:49,999平方m。

◇延面積:1,086平方m。

◇総工費:5億2,500万円。

◇建物構造:鉄骨鉄筋コンクリート3階建(エレベーター設置)。

◇1階設備:レストラン(50人収容)、喫茶コーナー、売店、ロビー。

◇2階設備:資料展示室、湿原ミニギャラリー。

◇3階設傭:展望室。

◇屋上設備:展望バルコニー。

◇建築完成年月日:1984年(昭和59年)1月20日。

◆釧路湿原北斗木道

大自然の息吹を直接感じることができ る北斗木道。約2万haにおよぶ釧路湿原は、実に日 本の湿原の約6割を占めるという。その湿原全体をヨシが支配し、散在するハンノ キ林がこの景観に彩りをそえる。 天然記念物指定の「谷地坊主(やちぼうず)」に覆われた釧路湿原。その釧路市湿原展望台を起点に湿原を一周できる。木道の 途中には、サテライト展望台をはじめ休憩広場や動植物などの解説板が随所 に設置されている。散策しながら広大な湿原を満喫し、おまけに湿原について勉強もできる。

低層湿原は約20種ものスゲ類が混生し、ひとたび踏み入ればヤナギトラノオ、サワギキョウ、ミズバショウ、ヒメカイウ、エンコウソウ、ノハナショウブ、タチギボウシ、ミツガシワ、クロユリなど、次々と湿性の草花があらわれ、数十種におよぶ。

高層湿原はミズゴケがクッション状を呈して繁茂し、その上にエゾイソツツジ、ガンコウラン、ホロムイツツジ、ヒメシャクナゲ、ツルコケモモ、クロミノウグイスカグラといった、いわば高山植物ともよばれる矮生低木が群生し、さながら湿原のお花畑といったところ。

1万8,000haにおよぶこの湿原は、夏は緑、秋には黄金色にかがやき、遠くの異国を思わせる。また、丹頂鶴の優雅な舞いを遠く見ることができる。夜明けの光の中にキタキツネが眠い目をして大きなあくびをする。大きな羽音をたてて鳥が飛びたつ。湿原としては他に類をみない。

凍結した湖沼や河川にはところどころカガミを置いたように、まばゆく乱反射している氷面がのぞいている。風が雪を巻いて吹いて行ったのである。きれいにみがきあげられたように輝いているのは、厳しい北国の自然の一つの顔である。

(生物の種類)

植物約700種(湿原周辺を含む)・哺乳類26種・両生類4種・爬虫類5種・魚類34種・鳥類約170種・昆虫類は確認されただけでも1,150種。(釧路市立博物館の調査による)

(釧路湿原の名称)

1958年(昭和33年)、故田中瑞穂北海道教育大学釧路分校教授が提唱。

(ラムサール条約)

「特に水鳥の生息地として、国際的に重要な湿地に関する条約」。1971年(昭和46年)にイランのラムサールで採択された。釧路湿原は1980年(昭和55年)登録、国内登録第1号に指定された。7,726ha。

(釧路湿原国立公園の広さ)

釧路市2,584ha、釧路町3,799ha、標茶町11,993ha、鶴居村8,485ha 計26,861ha

(釧路湿原国立公園しおりから)

◆釧路市丹頂鶴自然公園

19世紀の中頃まで、北海道にはいたるところに湿地があり、たんちょうはそれほどめずらしい鳥ではなかった。しかし、明治時代に本州から開拓民が入ってくると、湿地は農地に変わり、また、狩猟規制がなかったために乱獲され、ほんの20〜30年の間にたんちょうはその姿を消した。1924年(大正13年)、釧路湿原にわずかに残っていた10数羽たんちょうが見つかると、翌年、この地域は禁猟区となり国の保護政策が始まる。

1935年(昭和10年)には国の天然記念物に指定され、1952年(昭和27年)に「釧路のたんちょう」として繁殖地も含めて特別天然記念物に指定、そして1967年(昭和42年)に地域を定めず種として特別天然記念物に指定された。また、1935年(昭和10年)には地元の人々によって「釧路国丹頂鶴保護会」が結成され保護活動が始まる。その目的は密猟の防止と保護思想の普及であった。戦争中、活動は中断したが、戦後、自分たちの生活さえ不自由だった1946年(昭和21年)、早くも活動を再開。1957年(昭和32年)、保護会は具体的な事業として保護増殖を目的とした鶴公園建設計画を決め、「丹頂鶴自然公園建設期成会」を結成、官民あげての建設に取り組んだ。全国から寄付を募るなど資金難に苦しみながら、1958年(昭和33年)8月、ここに鶴公園が誕生した。(hpから)

◇住所:〒084-0926北海道釧路市鶴丘112。

◇電話:0154-56-2219。

たんちょうは、秋から翌年春まで越冬地として知られている鶴居村や阿寒町の人里で過ごし、雪が解け始めると、子育てをするために釧路湿原の内部に戻ってくる。釧路湿原周辺には数多くのたんちょうの営巣が確認されており、4月上旬に巣づくりを始める。巣の大きさは、直径1m〜1.5m、高さ30cmほどで湿原にあるヨシなどを巣材としてオス・メス共同で巣づくりをする。一度に2個の卵を産み、30数日間包卵後、体長15cmほどのヒナが誕生し、飛べるころになる3カ月後には、親と同じ150cmくらいの大きさに成長する。

|

釧路市丹頂鶴自然公園のたんちょう(2019年5月撮影)

|

◆釧路和商市場

1954年(昭和29年)に市民の台所として設立。釧路で最も歴史のある市場で、「わっしょい、わっしょい」という活気あふれるかけ声と、「和して商う」ことから名付けられた。

◇住所:〒085-0018 釧路市黒金町13-25。

◇電話:0154-22-3226。

◆山花温泉リフレ

静かな農村でゆったりと休養し、心身ともにリラックスできる宿。食事はヘルシーな薬膳料理で、温泉は神経痛、疲労回復などに効果のあるナトリウム塩化物強塩温泉。

◇住所:〒084-0928 釧路市山花14-131。

◇電話:0154-56-2233。

◆北斗遺跡

北斗遺跡は、旧石器時代から縄文・続縄文時代を経て擦文時代に至る重複遺跡で、釧路湿原を望む標高20m前後の台地上の東西2,500m・南北500mの範囲に、縄文・続縄文時代の浅い円形・楕円形竪穴102軒、擦文時代の四角形竪穴232軒がくぼんだ状態で残されている。発掘調査では、旧石器時代の火を焚いた跡、縄文時代の住居跡・墓や小貝塚、擦文時代の住居跡などが確認されている。中でも擦文時代は、鉄器、繊維遺物、はた織具の一部、栽培植物の種子などが出土している。1977年(昭和52年)7月、釧路湿原西縁において最も規模の大きい重要な遺跡であることにから、東側233,471平方mが国指定史跡となっている。

◆くしろ湿原ノロッコ号

主に、ゴールデンウィーク時期に釧路駅 - 塘路駅間1日1往復、夏には同区間を1日2往復運行する。また、秋には「くしろ湿原紅葉ノロッコ号」として、釧路駅 - 川湯温泉駅間を1日1往復運行する。2008年(平成20年)8月13日には、累計乗車人数が100万人を突破し、2009年(平成21年)で運行20周年を迎えた。釧網本線は釧路湿原を縦断するように線路が敷設されている。そのため、釧路川との接近や、岩保木水門を見ることができ、また、野生動物に出会うことがある。その際には列車を減速または停止させることがある。また、観光列車であるため、見どころでは車内アナウンスによるガイドが行われている。(jawp)

◇住所:〒085-0015 釧路市北大通14丁目1番地/JR釧路駅。

◇電話:011-222-7111(JR北海道電話案内センター)。

◆幣舞橋

幣舞橋(ぬさまいばし)は、国道38号が通る。釧路川を越え、同市北大通と同市大町を結ぶ。全長124m、幅33.8mの三径間連続鋼床版箱桁橋である。日本初の橋上彫刻「四季の像」があり、釧路を代表する観光名所の一つ。釧路十景に数えられる。現在の橋は5代目(1977年=昭和52年竣工)。(jawp)

◇住所:釧路市大川町・大町・北大通。

◇電話:0154-31-1993。

◆釧路フィッシャーマンズワーフMOO

釧路市にある複合商業施設。名前はサンフランシスコのフィッシャーマンズワーフに由来し、MOOはMarine Our Oasisの略。釧路市出身の建築家毛綱毅曠による設計で、商業施設のMOOと全天候型植物園のEGGに分かれる。

開業当初、当時の公社社長が堤清二と縁があり、公社は西武百貨店へ出資を仰いだ。また、施設やテナント出店のコンサルティングを引き受け、西武百貨店自体も外商部を出店していた。その後、バブル崩壊を契機に年々売上が縮小。西武百貨店の経営離脱やテナントの相次ぐ撤退に至り、一時入居テナントは公共施設と「釧路MOO市場」(地場系の水産店と土産物店・飲食店など)のみとなった。その後、空き区画にハローワークや釧路市役所の一部部署を移転させた「MOO内庁舎」、テナント区画を数坪程度の面積に小分けさせた屋台街イメージの飲食店フロアを作るなど、施設の空洞化を防ぐ試みが実践されている。

幣舞橋にほど近い建物にNHK釧路放送局とSTVがお天気カメラを設置しており、北海道ローカルの情報番組では幣舞橋と対岸のMOOの風景が日ごろ流されている。(jawp)

◇住所:〒085-0016 釧路市錦町2-4。

◇電話:0154-23-0600。

|

|

|

幣舞橋 中下釧路フィッシャーマンズワーフMOO

(2004年8月、2012年7月、 2018年5月撮影) |

◆阿寒湖

阿寒湖(あかんこ)は、北海道東部、釧路市(旧阿寒郡阿寒町)にある湖。全域が阿寒国立公園に含まれ、道東を代表する観光地となっている。北海道で5番目に大きい淡水湖。特別天然記念物のマリモや、ベニザケの湖沼残留型(陸封型)であるヒメマスが生息する。冬は全面結氷し、ワカサギ釣り、スケート、スノーモービルなどのウィンタースポーツが盛んで、阿寒湖氷上フェスティバル・冬華火などのイベントも開催される。周囲はエゾマツ・トドマツなどの亜高山帯針葉樹林、および広葉樹を交えた針広混交林の深い森に覆われている。2005年(平成17年)11月、ラムサール条約登録湿地となった。(jawp)

◇住所:〒085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉。

◇電話:0154-67-3200。

◆釧路空港

釧路空港から釧路市内まで約20Km 。滑走路など施設の一部は白糠郡白糠町にまたがる。愛称は、たんちょう釧路空港。地上3階建て。外観は、屋根部分は雌阿寒・雄阿寒岳をモチーフに、建物の赤いラインの縁取りとグレーの外壁色とで丹頂鶴を、正面のグリーンのガラス部分は釧路湿原をイメージ。2007年(平成19年)2月、たんちょうが羽ばたく姿のネオンサインが外壁に、つがいのたんちょうのモニュメントを玄関前に設置した]。内部は国内線の設備が中心であるが、入国検査場を備えるなど一部に国際線設備も配置する。

◇住所:〒084-0926 釧路市鶴丘2番地。

|

|

|

釧路空港(2022年4月撮影)

|

マリモ(毬藻、学名:Aegagropila linnaei)は、球状の集合体を作ることで知られている淡水性の緑藻の一種である。特に阿寒湖に生育するマリモは、美しい球状体を作るため国の特別天然記念物に指定されている。マリモは球状の集合体を形成するが、球状体一つがマリモの一個体単位というわけではなく、この球状体を構成する細い繊維(糸状体と呼ぶ)がマリモの個体としての単位である。よく目にする球状の「マリモ」は、生物学的にはマリモの“集合体”である。多くの生息地では、マリモは糸状体の形態で暮らし、球状の集合体を作らない。見た目は柔らかそうであるが実際には硬い藻であり、手で触れるとチクチクとした感触がある。日本では1897年に札幌農学校(現北海道大学)の川上瀧彌が阿寒湖の尻駒別湾で発見し、その形から「マリモ(毬藻)」という和名をつけた。なおカール・フォン・リンネがスウェーデンのダンネモーラ湖からマリモを採取し学名をつけたのは1753年である。

日本では、北海道及び本州の東北地方から関西地方の湖沼に点在して分布し、日本国外では、ヨーロッパ北部、ロシア、北アメリカ等に分布する。日本ではマリモの生育が確認されている湖沼は、北海道が阿寒湖・釧路湿原内の中小湖沼(シラルトロ湖・塘路湖・達古武沼)・チミケップ湖、青森県が左京沼・田面木沼・市柳沼・姉沼・内沼・小川原湖、山梨県が山中湖・河口湖・西湖、滋賀県が琵琶湖。このうちマリモが大きな球状の集合体を形成するのは阿寒湖と小川原湖だけである。

阿寒湖のマリモはその美しい姿や希少性から1952年(昭和27年)に国の特別天然記念物に指定された。また、近年各地で個体数が減少しており、種として環境省のレッドリストで絶滅危惧種で掲載されている。また、阿寒湖のマリモは直径30cm程度まで生長するが、太陽光の届かない中心部は糸状体が枯れて空洞になっているため、大きさを支えきれずに壊れてしまう。だがその後は小さいマリモとなり、再び成長を続けていく。なお3月29日は阿寒湖のマリモが天然記念物に指定された日であり、この日はマリモの日とされている。

日本国外では、アイスランドのミーヴァトン湖やエストニアのオイツ湖などで球状の集合体が確認され、ヨーロッパ北部の諸国・ロシア・アメリカなど北半球に広く分布している種であることが近年分かってきた。2011年(平成3年)12月、釧路市教育委員会マリモ研究室の研究によって、北半球のマリモの全てが日本の湖のマリモを起源とする可能性が高いことが判明した。渡り鳥などが食べて、他の地域へと運んだ可能性が高いという。阿寒湖はマリモが現存する国内の湖の中で形成時期が最も古いが、長い歴史の中で消滅した湖もあり、国内のどこの湖が起源かを特定するのは困難とのことである。なおミーヴァトン湖には、日本の阿寒湖の20倍ほどの量(2000万個ほど)マリモが存在するとされている。

マリモは基本的に淡水で生きるが、海水と淡水の混ざった汽水域でも生育が確認されている。耐冷性と耐暗性も非常に強く、冷蔵庫で数か月保管しても死滅はしない。阿寒湖は真冬になると完全に結氷し、60cmの厚さにもなる氷の下にマリモは閉じ込められるので、当然の性質と言える。逆に暑さに非常に弱く、35℃が限界である。そのため、販売されているマリモを購入した場合、夏場の対策として冷蔵庫に保管してもよいだろう。マリモは一般的に水に浮かないものと言われているが、水に浮かんだ個体が阿寒湖で発見された(2005年=平成7年)。また、マリモは光合成により気泡(酸素)を発生するため、販売されるマリモでも光合成が活発なときにまれに浮くときがある。(jawp)

|

|

阿寒湖とマリモ(2012年7月、2014年7月撮影)

写真はマリモ展示観察センター(チュウルイ島)のマリモ 上の写真の後方は雄阿寒岳 左の写真は雌阿寒岳 |

◆双湖台(そうこだい)(パンケトーとペンケト−)

阿寒湖畔と弟子屈町を結ぶ阿寒横断道路・国道241号の途中にある展望台。深い森の中に青く澄んだ水を湛える小さな湖がペンケトーとパンケトー。この二つの湖、もともとは阿寒湖とつながり、古阿寒湖という一つの大きな湖であった。古阿寒湖の中央から雄阿寒岳が噴出して、今の形になったのが約15万年前。今でも小さな小川でペンケトーとパンケトーと阿寒湖はつながっている。手前に見える北海道の形に似た姿をしているのがペンケトー(アイヌ語で上の湖)、その奥にひっそりと見えるのがパンケトー(アイヌ語で下の湖)。

双湖台は、阿寒湖から約12km離れたところにある標高約680mの展望台。阿寒横断道路(国道241号)沿い。パンケトーとペンケトーは、雄阿寒岳の噴火によって、阿寒湖から分断されてできたもの。

◇住所:釧路市阿寒町双湖台。

◇電話:0154-66-2936。

◆釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センター

国の特別天然記念物『阿寒湖のマリモ』の生態観察と保護思想の普及啓発のために、阿寒湖の北に浮かぶチュウルイ島に釧路市が設置している施設。

◇住所:釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-5-20。

◇電話:0154-67-2511。

◆阿寒湖アイヌコタン

阿寒国立公園内の阿寒湖のほとり、阿寒湖畔温泉街に民芸品と踊りの里・阿寒湖アイヌコタンがある。 阿寒湖アイヌシアター イコロでは、アイヌ古式舞踊や人形劇・イオマンテの火まつりを上演。また、アイヌ生活記念館があり、アイヌの生活や文化を学ぶことができる。 ムックリの講習会やアイヌ民族の歴史の講話などもある。

◇住所:〒085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-7-84。

◇電話:0154-67-2727。

|

|

阿寒湖アイヌコタン(2014年7月撮影)

|

◆

道の駅・阿寒丹頂の里

「マリモ国道」と呼ばれる国道240号線沿いに位置している。北に阿寒国立公園、東に釧路湿原国立公園。

2016年(平成28年)11月12日、新しいインフォメーションセンター丹頂の里(クレインズテラス)がオープンした。地元の特産材であるカラマツ材を使用した建物である。

◆

阿寒国際ツルセンター

道の駅・阿寒丹頂の里の近くにある阿寒国際ツルセンター。たんちょうの保護や情報発信を目的とする研究施設。資料や映像を展示する解説コーナーに加え、人工給餌を行う観察センターが隣接する。

◇住所:〒085-0245 釧路市阿寒町上阿寒23線40。

◇電話:0154-66-4011。

◇営業時間:9:00〜17:00。無休。

◇料金:大人:480円 (高校生以上)、子供:250円 (小・中学生)。

|

|

|

阿寒国際ツルセンター(2022年4月撮影)

|

◆

阿寒町サイクリングターミナル サークルハウス 赤いベレー

道の駅・阿寒丹頂の里の向かいにある宿泊施設。日帰り温泉もある。天然温泉で、泉質はナトリウム−塩化物(弱アルカリ性低張高温泉)。

◇住所:〒085-0245 釧路市阿寒町上阿寒23-36。

◇電話: 0154-66-2330。

◇天然温泉の営業時間:10:00〜22:00。

◇天然温泉の料金:大人:510円 、中学410円、小人130円。

|

|

|

阿寒町サイクリングターミナル サークルハウス 赤いベレー(2022年4月撮影)

|

大正9年旧釧路町(現釧路市)から分村、その後、昭和30年に昆布森(こんぶもり)村と合併し、新「釧路村」となり1980年(昭和55年)の町制施行により釧路町となった。日本最大の広さを持つ釧路湿原を自然のままの姿で見渡せる《細岡展望台》《夢ケ岡展望台》、達古武(たっこぶ)湖畔を望むオートキャンプ場・木道からの自然探勝は、訪れる人々の感動を呼んでいる。

![]() 釧路町観光ポータルサイト 。

釧路町観光ポータルサイト 。

◆達古武湖

釧路湿原国立公園に含まれる。達古武沼とも呼ばれる。周囲5kmの小さな海跡湖。湿原の沼の面影をそのままに残す湖で、湿原の動植物の観察や、カワセミ、オジロワシ、アオサギなどの野鳥が見られ、夏にはホタル観察もできる湿原探勝には絶好のポイント。湖畔をめぐる木道の散策や夢ヶ丘展望台へのハイキング、湖でのカヌーなど湿原体験が楽しめる。

◇住所:〒088-2141 釧路郡釧路町達古武65-2。

◇電話:0154-40-4448。

◆釧路湿原

日本で一番新しく、1987年(昭和62年)7月31日に全国で28番目の国立公園として指定された釧路湿原は、釧路町をはじめ鶴居村、標茶町、釧路市にまたがる日本最大の湿原で ある。東西に約17km、南北に約36km、面 積2 万6,861ha、その うち釧路町の占める面積は3,799ha。また、1980年(昭和55年)にはラムサール条約に登録され た。

◆細岡展望台

釧路湿原の東側に位置する展望台。細岡展望台からは、釧路川の大きな蛇行と釧路湿原の広がり、天気のいい日には、湿原の北側に雄阿寒岳・雌阿寒岳を望むことができる。

◇住所:〒088-2141 釧路郡釧路町達古武。

◇電話:0154-40-4455。

◆尻羽(しりば)岬

釧路町の東側に位置する。太平洋を一面に望むことができるビューポイント。奇岩や珍しい形をした岩がある。

◇住所:〒088-0600 釧路郡釧路町仙鳳趾(せんぼうし)村。

◇電話:0154-62-2193。

◆メモリアルパーク別保(べっぽ)公園

ツリーハウス、バーベキューサイト、パークゴルフ場など様々な施設を完備した釧路町別保にある大型の公園。5月下旬には「日本一遅い桜まつり」が開催される。車中泊可。

◇住所:〒088-0605 釧路郡釧路町別保原野南24線。

◆セキネップ展望広場

昆布森市街から(尻羽)岬の中間に位置し、連なる断崖の海岸線とロウソク岩、タコ岩などの彫刻的な美しさが壮観。駐車場より一望できる。

◇住所:〒088-0600 釧路郡釧路町仙鳳趾村。

達古武 岩保木 鳥通 天寧 雪裡太 双河辺 又飯時 嬰寄別 来止臥 十町瀬 浦雲泊 跡永賀 冬窓床 初無敵 入境学 賤夫向 分遺瀬 老者舞 知方学 去来牛 重蘭窮

寛永年間より道東開拓の根拠地として開かれ、近藤重蔵、間宮林蔵等の活躍の基地であった。また天然の良港のため外航船の来航もあって知られてきた。大自然が作り上げた海の公園・厚岸道立自然公園、蝦夷三官寺の一つ《国泰寺》など見所も多い。1996年(平成8年)4月、国道44号線沿いに水鳥観察館がオープンした。

![]() 厚岸町観光案内マップ 。

厚岸町観光案内マップ 。

◆厚岸大橋

厚岸郡厚岸町の厚岸湾と厚岸湖との境にかかる長さ457mの橋。道道123号別海厚岸線の橋で、港町(湖北地区)と奔渡町(湖南地区)を結んでいる。1972年(昭和47年)、北海道で初めての海上橋として開通。架橋前は日本道路公団による厚岸フェリーが運行されていたが、冬季は流氷・結氷により欠航が多かった。(jawp)

◇住所:〒088-1100 厚岸郡厚岸町。

◇電話:0153-52-3131。

◆厚岸国泰寺(蝦夷三官寺)

<未来に伝えるアイヌと和人の関係史>

蝦夷三官寺とは、江戸幕府が1804年(文化元年)に現在の伊達市・様似町・厚岸町に建立した3つの寺院の総称である。各寺は蝦夷地で死亡した和人の葬儀とアイヌ民族への仏教布教を目的とし、背景には対ロシア政策として幕府による蝦夷地支配を示す狙いがあった。しかし、アイヌと和人 の文化接触は比較的緩やかであったため、アイヌ文化の儀礼・祭祀の独自性は損なわれず、かつ各寺に対する信仰と崇敬の念が保たれたまま今日に至っている。そこには明治期以降とは異なるアイヌと和人の関係史がみてとれる。

◇住所:〒088-1114 厚岸郡厚岸町湾月1-5。

◇電話:0153-52-3064。

◆

道の駅・厚岸グルメパーク

国道44号線・道道123号別海厚岸線「岬と花の霧街道」に位置する厚岸町の道の駅。厚岸名産の牡蠣を中心に魚介市場やレストランで山海の美味を堪能できる。

豪壮雄大な自然美を誇る厚岸道立自然公園《霧多布》のある太平洋に面した水産と酪農の町。ラムサール条約登録湿地の《霧多布湿原》は、6月下旬から9月下旬にかけて数百種の草花が咲き乱れる。また霧多布岬、アゼチの岬など変化に富んだ海岸線も魅力的な景勝地である。

根室・釧路方面は、かつて松前藩の直領であり、寛永年間には厚岸場所が、そして元禄14年にキイタップ、後の霧多布場所が開かれた。霧多布は厚岸と根室・標津・国後方面とを結ぶ重要な交通路であり、交易の拠点であった。その後明治維新で蝦夷地が北海道となり、釧路国は佐賀藩が支配していたが、漁場持である榊富右衛門が漁民を召募し、アシリコタンに定住させたのが今日の榊町の発祥となった。やがて佐賀藩の支配はとかれ、町には戸長役場やさまざまな施設が設けられ、浜中一帯の海浜に産業干場が広がり、ニシンと昆布の生産が盛んとなったが、榊町海岸は港には適さなかったため、霧多布が一躍浜中の中心街として発展を遂げたのである。

![]() 浜中町観光協会 。

浜中町観光協会 。

◆湯沸(とうふつ)岬灯台

湯沸岬灯台の前身は、霧多布港灯柱(旧浜中村所管)で、1930年(昭和5)年10月11日点灯した。この灯柱は、1949年(昭和24年)3月10日廃止され、代わって海上保安庁が湯沸岬灯台を建設し、1951年(昭和26年)6月15日に完成点灯した。灯台には、北海道で初めての小型、軽量で高光度の灯器が使用された。

◇住所:〒088-1522 浜中町湯沸。

◇電話:0154-21-5575。

◆霧多布(きりたっぷ)岬(正式名称:湯沸岬)

根室と厚岸の間の太平洋岸に突き出た半島の先端が霧多布岬。もともとこの霧多布岬は北海道と砂州でつながっていたが、1960年(昭和35年)のチリ地震による津波の影響で砂州は分断され島となった。この島の先端が霧多布岬。標高40m程度の丘の上に草原が広がり、海岸は切り立った断崖絶壁の崖が続く。この霧多布岬はその名の通り霧の名所でもある。

◇住所:〒088-1522 厚岸郡浜中町湯沸33。

◇電話:0153-62-2111。

◆アゼチの岬

釧路市と根室市の間に位置し、霧多布半島の西端に突き出た岬。断崖絶壁のアゼチの岬から琵琶瀬湾に浮かぶ小島、ゴメ島、嶮暮帰島(けんぼっきとう)をのぞむことができる。視界が360度開けているので、絶景が楽しめる。夏場は日没の名所。小島には絶滅危惧種の海鳥エトピリカの営巣がある。霧多布岬とは対照的に、訪れる人が少ない秘密の岬?駐車場・トイレ完備。

◇住所:〒088-1522 厚岸郡浜中町湯沸。

◆涙岬(乙女の涙)・立岩

昔、鰊漁が華やかなりしころ、厚岸の若者と霧多布の網元の娘が恋に落ちた物語である。ある嵐の日、厚岸から船で霧多布へ向かうとき、ここまで来て座礁し、若者は海の底に消えてしまった。それを知った娘は、この断崖に立って泣きながら、声をかぎりに若者の名を呼び続けていたという。今でも、この岬を訪れると断崖に悲しい娘の顔を見ることができる。また、立岩に訪れると、愛する娘の悲しい叫びに向かって一歩一歩、岸にたどり着こうとする若者の姿を想わせるものがある。嵐の夜には、娘の悲しい咽で泣きと、若者の恋こがれて叫ぶ声が風と共に聞こえてくるという。

◇住所:厚岸郡浜中町藻散布。

◆琵琶瀬展望台と窓岩

琵琶瀬展望台から見た窓岩。1994年(平成6年)10月4日釧路地方を襲った当方沖地震によって、窓岩の形を一瞬のうちに変えてしまった。写真は2009年4月30日に撮影したもの。

◇住所:〒088-1532 厚岸郡浜中町琵琶瀬。

◆霧多布湿原

霧多布湿原(きりたっぷしつげん)は厚岸郡浜中町にある湿原である。面積は3,168haで、釧路湿原、サロベツ原野に次いで国内3番目の広さ。

春(6月)から秋(9月)まで、さまざまな花が咲き湿原を彩り、花の湿原とも呼ばれる。湿原中心部の泥炭で形成された高層湿原部分803haが、1922年(大正11年)10月12日に国の天然記念物「霧多布泥炭形成植物群落」に指定された。保全を目的として指定当時より周辺国有地86haが追加されている。1993年(平成5年)6月1日に、厚岸湖と別寒辺牛湿原とともに、国指定厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区(集団飛来地)に指定された(総面積11,271ha、うち特別保護地区7,781ha)。また1993年(平成5年)6月10日にラムサール条約登録湿地にも登録された(範囲は2,504ha)。2001年(平成13年)には北海道遺産に選定された。1986年には湿原の環境保護のため地元の有志により民有の湿原を借り上げ自然を保全する活動が開始され、その後NPO法人霧多布湿原トラストが保全活動を活動を行っている。(jawp)

◇住所:〒088-1561 厚岸郡浜中町霧多布湿原。

◇電話:0153-62-2239。

◆霧多布湿原センター

浜中町は漁業と酪農の町。そのため自然環境は、町の産業や生活にとって大切な基盤となっている。1993年(平成5年)5月1日、霧多布湿原を見下ろす高台に霧多布湿原センターが建てられた。これは自然公園などにあるビジターセンターとしての役割をもたせたもの。霧多布湿原センター建設は、「こどもたちや地域の人々に、霧多布湿原や身近な自然環境を大切にする気持ちを育てていきたい。それがこの町の産業や将来の発展につながる」という、当時の渡部和雄町長の強い思いの中で進められた。2005年4月よりNPO法人霧多布湿原ナショナルトラストが指定管理者として運営している。(hpから)

◇住所:〒088-1304 厚岸郡浜中町四番沢20。

◇電話:0153-65-2779。

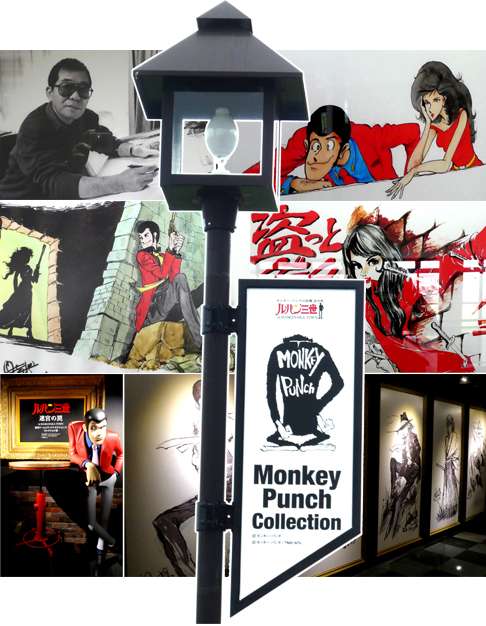

◆モンキー・パンチのふるさと・浜中町−モンキー・パンチ・コレクション

浜中町の総合文化センター内にモンキー・パンチ(本名・加藤一彦。漫画家。東京工科大学大学院修士課程修了。1937年5月26日浜中町に生まれる。2019年4月11日死没。81歳。代表作はルパン三世、一宿一飯など)の貴重な画材やイラスト、等身大フィギャア等を展示したモンキー・パンチ・コレクションがある。また、街中にはルパン三世通りがある。

◇住所:厚岸郡浜中町霧多布西3条1丁目47(浜中町総合文化センター)。

◇電話:0153-62-3131。

◆浜中町ふれあい交流・保養センター霧多布温泉ゆうゆ

浜中町の中心部の霧多布市街を望む標高42mの湯沸山の一角に、浜中町ふれあい交流・保養センター霧多布温泉ゆうゆがある。太平洋にのびる霧多布岬・アゼチの岬、霧多布湿原など素晴らしい景観に囲まれた温泉施設。地下2000mから湧き出るお湯で、湯冷めしにくいナトリウム-塩化物泉(アルカリ性低張性温泉)。売店、レストランも完備。

◇住所:厚岸郡浜中町湯沸432。

◇電話:0153-62-3726。

|

|

|

浜中町ふれあい交流・保養センター霧多布温泉ゆうゆ(2022年10月撮影)

|

開墾の初めは北海道最初の屯田兵村をつくった八王子千人同心隊である。その後、農業を目的に移住したのは明治17年に戸長役場が設置されてから。「平礎のほとり」というアイヌ語が「白糠」になったと伝えられる。1643年(寛永20年)オランダ船カストリクム号の船長日誌に「シラルカ」と記されているのが最古の記録である。シラヌカという地名は、アイヌ語のシラリ(磯)、カ(上)、シラルカ、シラリイカを語源としている。波が磯を越え、しぶきが立つ様子を表わしている。現在白糠漁港に注ぐシラリカップ川付近を中心に、岩磯地帯の海浜から集落が育ったといわれている。

シラヌカという地名の語源にはいくつかの説があり、アイヌ語のシラリ(磯)、カ(上)、やシラルカ、シラリイカで、波が磯を越えしぶきが立つ「岩磯のほとり」を指すといわれ、現在の白糠漁港に注ぐオクネップ川からシラリカップ川付近の岩磯地帯を見てつけられた地名といわれる。シラヌカという地名は北方四島の国後島や、青森県下北郡東通村、道南の八雲町にもあり、いずれも気候や風土、地形、産物などに共通点があるという。

![]() 白糠町の観光 。

白糠町の観光 。

◆馬主来(パシクル)自然公園

白糠町と音別町との町境にあるパシクル沼。パシクル川の水が河口で荒波にせき止められ満水になると自然に太平洋に流れ出る珍しい沼。夏はシジミ貝採り、冬はワカサギ、チカ釣りが楽しめる。

◇住所:〒088-0351 白糠郡白糠町和天別1829-1。

◇電話:01547-2-2171。

◆恋問(こいとい)海岸

釧路と白糠を結ぶ国道35号線沿いに道の駅・白糠町物産センター「恋問(こいとい)館」がある。その「恋問館」の裏には、太平洋が一望できる「恋問海岸」があり、名前の通りロマンチックな観光スポット。

◇住所:〒088-0351 白糠郡白糠町コイトイ40-3。

◇電話:01547-5-3317。

◆庶路の大滝

気高く優美にすそのを広げる阿寒富士に源を持つ庶路(しょろ)川。川沿いに奥へと上っていくと、景観が素晴らしい庶路の大滝に出会う。

◆

道の駅・しらぬか恋問

暖流と寒流の合流点である豊かな水産漁場を持つ白糠町。7〜8月には国道沿いにエゾスカシやハマナス、アヤメが咲き乱れる。太平洋を一望できる恋問海岸では、夏は、家族連れや恋人同士でにぎわう。当駅は、地元の漁協直売店で新鮮で安心の魚介類が販売されている。

日本一広い町育成牧場の中にある《多和平展望台》からは斜里岳、雄阿寒岳、摩周岳など360度の眺望で地球が丸いことを再確認できる。釧路湿原国立公園の45%を擁している。《エコミュージアムセンター》では、釧路湿原に関する資料が展示されている。《元村ハウスぱるレイクサイドとうろ》のレンタルカヌーや川下りでは、釧路湿原を身近に体験できる。

![]() 標茶町観光協会 。

標茶町観光協会 。

◆西別岳

標高800mに満たないこの山は、年間2万とも3万ともいわれる登山者でにぎわう。眼下に広がる根釧台地の雄大な風景と貴重な高山植物が群生している。交通:JR標茶駅から車で45。分

◆西別川

摩周湖の伏流水を源とする西別川。水面にバイカモの白い花が揺れる清流は、オショロコマ、ヤマメに加え、大物ニジマスが釣れることでも有名。アイヌ語で「ヌーウシ・ぺツ(豊漁である川)」と呼ばれている。

◆多和平(たわだいら)展望台

多和平には、総面積2,232haの日本一広い牧場の標茶町育成牧場がある。さらに展望台から北海道ならではの360度パノラマ風景が楽しめる。

◇住所:〒088-2314 川上郡標茶町標茶798-1。

◇電話:015-485-2111。

◆シラルトロ湖

周囲7.5km・面積1.7平方km・最大深度2.3m。海跡湖であると言われており、湿原の創世紀とも言われる姿を未だに残している。シラルトロ湖に架かる「冷泉橋」付近は真冬でも湖水が凍ることがなく、白鳥やオオワシなどが集まる。冬には、わかさぎ釣りも楽しめる。また、湖畔には、大小五つの宿泊施設がある。シラルトロ湖周辺は、釧路湿原内では珍しく温泉が出ている地域であり、ゆったりとした時間を過ごすことができる。

◇住所:〒088-2266 川上郡標茶町シラルトロエトロ茅沼。

◇電話:015-487-2121。

◆塘路(とうろ)駅

塘路地区にある無人駅。釧路ー塘路間で運行される臨時列車「くしろ湿原ノロッコ号」の終着駅で、駅舎の中には喫茶コーナーがある。

◇住所:〒088-2263 川上郡標茶町字塘路4-11。

◆塘路湖

周囲18km、面積6.2平方km、水深7m。大きさは釧路湿原最大。冬は御神渡りが見られ、一面に張った氷上で行うワカサギ釣りが人気を呼んでいる。夏は、釧路川へのカヌーツーリングの出発点となる。

◇住所:〒088-2263 川上郡標茶町塘路原野沼ノ上。

◇電話:015-487-2172。

◆塘路湖エコミュージアムセンター「あるこっと」

塘路湖の南岸に設置された施設。館内には、湿原に立つ「ハンノキ」の木立をイメージした解説パネルで、湿原の生命の源である「水」をテーマに、様々な姿に形を変えて湿原を流れる水のようすと、釧路湿原の多様性に富んだ自然や動植物の姿などを紹介している。また、釧路湿原の水中の世界や湿原のしくみ、ヤチハンノキやヤチボウズ、ヤチマナコなどを再現したジオラマやハイビジョン大画面による美しい映像プログラムを見ることができる。

◇住所:〒088-2261 川上郡標茶町塘路原野。

◇電話:015-487-3003。

◆元村ハウスぱる

塘路湖の湖畔にあるカヌーステーションで、アレキナイ川を経由して釧路川をカヌーで下ることができる(有料)。詳しくは「元村ハウスぱる レイクサイドとうろ」へ。

◇住所:〒088-2264 川上郡標茶町字塘路原野北8線73。

◇電話:015-487-2172。

◆コッタロ湿原展望台

国道391号をJR塘路駅方面へ。サルボ展望台の近くから道道クチョロ原野塘路線に入りハンノキ群に囲まれた砂利道を走る。そこから約5km進んだ場所に見えてくるのが第一展望台。全部で3カ所の展望地があるが、小高い丘から見ることができるのはここだけ。登り口から、200段以上ある階段を上り、さらに10分ほど登ったところに頂上がある。夏は運良くたんちょうの営巣が見られることもあるので、双眼鏡の持参をおすすめ。

◇住所:〒088-2388 川上郡標茶町コッタロ1-1。

◇電話:015-485-2111。

◆サルボ展望台

国道391号沿いにある看板と駐車場が目印。傾斜のきつい階段を上り、チャシ跡(アイヌが儀式や見張りなどを行うために築いた場所)やミズナラ・ハルニレ林を抜けると木製の展望台が見えてくる。展望台からは国道391号を中心に、左に塘路湖、右にサルルン沼・ポン沼・エオルト沼・マクントーの5つの湖沼群を見ることができる。

◇住所:〒088-2261 川上郡標茶町字塘路。

◇電話:015-485-2111。

神秘的な湖として有名な摩周湖をはじめ屈斜路湖、硫黄山など多数の景勝地があり、 屈斜路温泉、摩周温泉がある。屈斜路湖畔には、砂湯、和琴半島など温泉が豊富に湧きだし、自然の露天風呂が無料で楽しめる。また、釧路圏摩周観光文化センター、アイヌ民俗資料館、川湯相撲記念館のほか、自然との触れ合いゾーンとして900(きゅうきゅうまる)草原(町営牧場)には930haの広大な草地に2,300頭余の乳牛が放牧されている。野外バーベキューのほか、36ホールのパークゴルフ(公認コース)も楽しめる。

![]() 摩周湖観光協会 。

摩周湖観光協会 。

◆摩周湖

「霧の摩周湖」と呼ばれ、注ぎ込む川も流れ出る川もないのに水位はいつも変わらない不思議な湖。多くの時間を霧が包み込みなかなか姿を見せてくれないが、ふと千変万化のごとく美しく神秘的な姿を現す。不純物をほとんど含まない聖なる水が作り出す、まるで藍を流したかのような独特の深い青は「摩周ブルー」といわれている。

周囲20km、面積19.2平方km。カルデラ湖としては日本国内で6番目に大きな湖。凹地に水が溜ってできたのがカルデラ湖。摩周湖はカルデラ湖の特徴を色濃く表す。海抜351mの湖岸から急角度で立ち上がる火口壁は150〜350mもの高さに及び、その斜度は平均45度もある。これほど険しい湖は他には見当たらない。湖の最大水深は211.4mであり、田沢湖、支笏湖、十和田湖、池田湖についで日本第5位の深さを有し、平均でも137.5m。流れ込む川がなくプランクトンなどの不純物が運び込まれないため、最近ではその低下が懸念されながらも今だ世界一級を誇る透明度と、この水深の深さが相まって、摩周湖独特の藍を流したような深い青色の湖水を作り出している。

摩周湖周辺は、その素晴しい自然を保護するため、国立公園の中でも特別保護地区に指定されている。人の侵入を拒み続けるこの湖の美しさ、険しさ、神秘さは、今なお多くの人々を魅了して止まない。

◇住所:〒088-3222 川上郡弟子屈町弟子屈原野。

◇電話:015-482-2191。

◆摩周第一展望台

摩周湖には3つの展望台がある。摩周温泉から近い第一展望台、川湯温泉から便利な第三展望台、清里町側の裏摩周展望台。これらの展望台のうち最もポピュラーなのが第一展望台で正面にカムイヌプリ(摩周岳)、神秘の湖のえくぼカムイシュ(中島)、遠くそびえる斜里岳や約50万haの広大な根釧台地が一望できる。[交通]弟子屈バスターミナルからバス20分、川湯バスターミナルからバス50分。

◇住所:〒088-3222 川上郡弟子屈町弟子屈原野。

◇電話:015-482-1530。

摩周湖は周囲20km、面積19.2平方kmの、平均水深145.9m、最大水深211mの日本国内では6番目に大きなカルデラ湖。

カルデラとは、火山が噴火後に火口部が陥没してできた窪みで、この窪みに水がたまってできたものをカルデラ湖という。 海抜315m、湖底の高さは139mと川湯温泉街よりも高い所に摩周湖はある。1931年(昭和6年)には41.6mの透明度を記録し、世界最高の透明度を誇ったこともある。2008年(平成20年)より摩周湖の透明度高頻度調査が行われ、一年の中で約15mの広範囲で透明度が変化しているということがわかってきた。また摩周湖は出入りする川が一本もない。雨が水源のほとんどを占めていると言われている。そのため不純物が運び込まれず、プランクトンなどの浮遊物がきわめて少ない美しい水になっている。 ※カルデラ…ポルトガル語で『ナベ』という意味。(hpから)

付け加えると、このほかにも北海道には、屈斜路カルデラ、阿寒カルデラ、支笏カルデラ、洞爺カルデラなどのカルデラ湖がある。また、北海道の後志エリアの余市郡赤井川村(役場)はカルデラ盆地の中にある。

霧の摩周湖と知られているように、いつも美しい姿を見せてくれるとは限らない。特に7月〜8月は霧が出やすいため、見えないこともしばしば。

この摩周湖を覆う霧には発生場所や発生原因、時刻などから、さまざまな種類がある。その中でも有名なのが『移入霧』。夏、釧路の海上では暖流と寒流がぶつかり、霧ができる。この霧が暖かい空気を求めて内陸へと流れ込んでくる。ちょうどこの第一展望台の南南東のあたりの外輪山の一番低い所から入り込んでくる。数十分前には見えていた湖面も霧で見えなくなってしまうことも。晴れていると摩周湖や摩周岳の素晴らしい眺めを見ることができ、風がないときには湖全体が夏空や摩周岳を映し出し、いっそう深い『摩周ブルー』を際立たせる。(hpから)

◆摩周第三展望台

摩周第一展望台と第三展望台とでは摩周湖の水の色も姿も一変する。背景は硫黄山、藻琴山、屈斜路湖をはじめ、日本一の屈斜路カルデラを一望でき、ダケカンバなど高山性の樹木が強い季節風に耐えてたくましく林立している。

◇住所:〒088-3461 川上郡弟子屈町跡佐登。

◇電話:015-482-2940。

◆裏摩周展望台

裏摩周展望台は清里町と中標津町の町境に位置した展望台。第一、第三展望台の反対側に位置することから「裏摩周展望台」と呼ばれている。

◇住所:〒099-4526 斜里郡清里町清泉。

◇電話:0152-25-4111(きよさと観光協会)。

◆釧路圏摩周観光文化センター

スポーツや文化など、あらゆる分野の活動が可能なコミュニティー活動の中心施設。2,500人を収容できる多目的ホールは、講演会やコンサート、式典などの会場としても使われている。屋外には、道東随一を誇る本格的な野外ステージ、モニュメント広場、コミュニティー広場、テニスコート、ソフトボール場がある。

◇住所:〒088-3201 川上郡弟子屈町摩周3-3-1。

◇電話:015-482-1811。

◆900草原(町営牧場)

900草原(きゅうまるまるそうげん)は、弟子屈町を見下ろす小高い丘の上にあり、総面積1,440haの広大な町営牧場です。見わたす限りのグリーンの中に、1,000頭を超える牛たちがのんびりと草を食む。展望台からは、弟子屈町の田園風景をはじめ、遠くには摩周岳や硫黄山、藻琴山などを望むことができる。天気がよければ、遠く釧路湿原や、雌阿寒岳、雄阿寒岳などを一望できることも。敷地内には広い駐車場やレストハウスが整備され、パークゴルフ場や焼肉のできるBBQ施設も併設されている。

◇住所:〒088-3201 川上郡弟子屈町鐺別418-66。

◇電話:015-482-5009。

◆弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館

1982(昭和57)年6月6日に開館。屈斜路湖南岸に位置し、アイヌ民族の歴史や文化を今に伝える施設。展示物はユーカラの森、コタンの大地、コタンの移り変り、山野を駆ける、コタンを支える人々の5つのテーマからなる。2020年(令和2年)6月4日、「アイヌ民俗資料館」から「アイヌ民族資料館」に名称が変更となった。

◇住所:〒088-3351 川上郡弟子屈町屈斜路市街1条通11番地先。

◇電話:015-484-2128。

◆カムイシュ島

摩周湖にえくぼのように唯一浮かぶ島がカムイシュ島。カムイシュとはアイヌ語で「神となった老婆」を意味する。見えている部分の大きさは約110m×40mで、水面からの高さは30mほどであるが、じつはこの島、高さ約240mの火山の頂上部がほんの少しだけ水面上に顔を出しているのである。摩周湖の中に硫黄山を少し小さくしたような火山が姿が隠れているのだから驚きである。

◆摩周岳(カムイヌプリ)

摩周湖の東岸(展望台正面)に雄姿を見せているのが摩周岳。標高は857m、頂上はゴツゴツした溶岩の岩場になっている。アイヌの人々がカムイヌプリ(神の山)と呼んであがめたのもうなずける特異な様相は、神秘の湖、摩周湖をよりいっそう特徴づけている。第一展望台から頂上までは、徒歩で約2時間30分で登ることができる。登山の用意が必要。頂上からの眺めは抜群。眼下の摩周湖、目もくらむ摩周岳の火口底、阿寒の山並から根釧原野、大雪、知床の峰々の遠望など、雄大な景観をほしいままにできる。

◆川湯温泉

湯の川からのぼる湯けむり、硫黄の香りに包まれた旅情たっぷりの川湯温泉。日本でも珍しい『源泉100%かけ流し宣言』をしている温泉街である。硫黄山へも近い。

◆お宿欣喜湯(きんきゆ)

〈欣喜湯ストーリー〉川湯ホテルプラザは、1941年に欣喜荘の名で創立してから、満70年。これを機に、創立の原点である「心ゆくまでお湯に遊んで欲しい」との思いを誓うため、ホテル名を「お宿 欣喜湯」に改めた。欣喜(きんき)とは、「欣喜雀躍(きんきじゃくやく)」四文字熟語。雀がぴょんぴょんと跳ね行くように、小躍りして喜ぶ様子。日帰り温泉(大人1,000円)あり。

◇住所:〒088-3465 川上郡弟子屈町川湯温泉1丁目5-10。

◇電話:015-483-2211。

◆砂湯

砂浜を掘ればたちまち露天風呂の出来上る砂湯。湖畔には、キャンプ場やレストハウスがある。温泉熱で暖かいため、厳寒期でもここだけは凍ることはない。シベリアから渡ってきたオオハクチョウたちが群れをなして休憩する姿は、冬の砂湯の風物詩となっている。泉質は、ナトリウム・炭酸水素塩泉。

◇住所:川上郡弟子屈町屈斜路湖畔砂湯。

◇電話:015-482-2940(弟子屈町役場 観光商工課)。

◇駐車代:無料。

◆硫黄山

弟子屈町で摩周湖の次ぐ観光名所といえば硫黄山。硫黄の独特な匂いと高山植物が低地に生えている変わった景色を楽しめる。

川湯温泉から約3kmに位置する硫黄山は、アイヌ語でアトサ(裸)ヌプリ(山)と呼ばれ、現在でも硫黄の噴煙がゴウゴウと音を立ててあちこちから立ち上っており、その姿はまさに地球の鼓動を感じるという表現がピッタリ。また、硫黄山は、現在、落石の危険性があることから登山者の安全を考慮して立ち入り禁止となっているが、山の中腹には「熊落とし」と呼ばれている深さ約50mにもなる火口跡があり、アイヌ人がこの崖に熊を追い落としたことからこの名前がついたと言われている。

硫黄山山麓には100haもの白エゾイソツツジの群生地、つつじケ原が広がっている。このつつじケ原には白エゾイソツツジだけでなく、ガンコウランやハイマツなどの高山植物でびっしり。おすすめは川湯温泉から硫黄山へ続く散策路。まずは、アカエゾマツやシラカバの林からスタート。その林を通り抜けると白エゾイソツツジやハイマツなどの高山植物の大群生へと景色は一変する。四季おりおりの装いを見せる。

つつじケ原のベストシーズンは、エゾイソツツジが咲く6月中旬から下旬までと秋の紅葉期。詳しく説明を受ながら散策したいという方には、6月10日〜9月10日までの3カ月間、ガイドさん付きの探勝会も毎朝5時45分から行われている。

硫黄山で、かつて大規模な硫黄の採鉱が行われていた。アイヌの人たちが焚き付けとして使用していたものを、1872年(明治5年)頃に釧路の漁場持、佐野孫右エ門が採鉱に乗りだしたことが発端とされている。

当初、馬や釧路川を利用して釧路まで硫黄を運搬していたが、1886年(明治19年)には約1万400tを採鉱し、全道一の硫黄鉱山になるほどの埋蔵量を誇っていた。1887年(明治20年)には硫黄山から標茶町までの38kmの間に北海道で2番目に早く鉄道を引き、近代的な精練所を整えるなど、大量に輸送することができるようになった。大量採鉱、大量輸送によって硫黄資源はたちまち枯渇してしまい、1896年(明治29年)に採鉱を休止、華々しく登場した鉄道も幻のように消えてしまった。現在、当時をしのぶものは硫黄山レストハウス裏の青葉トンネル(鉄道敷跡)と呼ばれる遊歩道くらいしかなくなってしまったが、弟子屈町の発展に大きな功績を残した山であることは確かである。

◇住所:〒088-3463 川上郡弟子屈町アトサヌプリ原野。

◇電話:015-482-2191。

◇駐車代:500円。

◆美幌峠

4つの峠のうち最もポピュラーで、日本有数の大パノラマ展望と称されるのがこの美幌峠。国道243号の網走管内美幌町との境界をなす、標高525mのこの峠からは、屈斜路湖と中島が真横に展開する、まさに絶景が展望できる。ここは昭和28年の映画「君の名は」のロケ地になり一躍有名になった。この峠に立ったとき、あなたはあまりのスケールの大きさと美しさに息を飲むであろう。

◇住所:〒092-0022 網走郡美幌町古梅。

◇電話:0152-73-1111。

◆屈斜路湖

屈斜路湖(くっしゃろこ)は、北海道東部、弟子屈町にある自然湖である。全域が阿寒国立公園に属する。謎の生物クッシーの棲む湖として一時期話題となった。

藻琴山、サマッカリヌプリなどを外輪山とする屈斜路カルデラ内にできた日本最大のカルデラ湖(屈斜路カルデラも長径約26km、短径約20kmの日本最大のカルデラである)。日本の湖沼では6番目の面積規模を有する。周囲から小河川が流入し、南端から釧路川として流れ出す。湖中央部には、日本最大の湖中島である中島(火砕丘、面積5.7平方km、周囲12km)が浮かぶ。中島はそれ自体二重式火山であり、中央の溶岩円頂丘に最高点(355m)がある。南岸には和琴半島が突出する。中島と同様、火山の山頂が湖中島になったものであったが、尾札部川の扇状地から成長した砂州により陸繋島となった。道北にあるクッチャロ湖とは、呼び名が似ていることから混同されがちであるが、全くの別物である。

この周辺では100万年以上前から火山活動(先カルデラ火山)があり、その名残が屈斜路湖北側にある藻琴山である。屈斜路カルデラを形成した噴火は約34万年前から始まった。約12万年前に最大級の噴火があり、その火山灰(クッチャロ羽幌と呼ばれる広域テフラ)は札幌以西を除く北海道のほぼ全域を覆った。約3万年前以後カルデラを形成するような大きな噴火はない。当時の屈斜路湖は面積が現在の倍ほどあり ほぼ円形の湖だったと考えられるが、3万年前から後カルデラ火山のアトサヌプリ(別名硫黄山)をはじめとする溶岩円頂丘群が噴出して南東部を失い、空豆状の現在の形になった。江戸時代の探検書・古地図には「クスリ・トー」(アイヌ語で温泉、薬の湖の意)と書かれていたが、その後、釧路川源流付近にあったコタン名「クッチャロ」(喉・口、湖からの流出部の意)から現在の「屈斜路湖」となった。(Wikipediaから)

屈斜路湖は、九州の阿蘇カルデラをしのぐ、日本最大の屈斜路カルデラのなかに横たわる巨大なコバルトブルーの湖。川湯温泉の西2.1kmにあり、周囲57km、面積79.3平方km、最大深度117.5mの日本で6番目(カルデラ湖で1番)の大きさを誇るカルデラ湖。湖心に浮かぶ中島は、淡水湖内では日本一大きい島で、周囲12km、面積5.7平方kmもある。湖を望む3つの峠に立ち、眼下に広がる雄大な原生林に囲まれた湖を見下ろすことができる。屈斜路湖はキャンプ、ヨットやウィンドサーフィンなどのウォータースポーツ、フィッシング、温泉浴などで賑わうリゾート地でもある。また、冬期間は全面凍結するが、地熱が高く一部解氷部分ができることから、毎年400〜500羽の白鳥が羽を休め、訪れた人々の目を楽しませる。

◇住所:〒088-3200 川上郡弟子屈町。

◇電話:015-483-2670(川湯温泉観光案内所)。

|

|

|

厳冬の美幌峠から屈斜路湖を望む(2005年1月撮影)

|

◆和琴半島

屈斜路湖の南側から突き出ている巨大なおたまじゃくしのような形の半島が和琴半島。半島の入口付近にはキャンプ場、土産店、ボート場などが並び、ウィンドサーフィンやカヌーなどの拠点。半島には自然探勝路があり、距離は2.5km、家族連れにも手軽な遊歩道で1時間ほどで1周することができる。半島の先端に着くと「オヤコツ地獄」があり、噴気が上がり温泉が湧き出している。また、ここには国の天然記念物に指定されているミンミンゼミが生息している。バードウォッチング、動植物の観察、露天風呂などが楽しめる。(弟子屈町hpから)

◇住所:〒088-3341北海道弟子屈町屈斜路和琴。

◇電話:015-484-2835 (和琴キャンプ場管理事務所)。

◆川湯相撲記念館

弟子屈町川湯温泉は、不滅の名横綱とたたえられる第48代横綱大鵬が、少年時代を過ごし、大きな夢を育てた郷里。優勝32回、そのうち全勝優勝8回、6場所連続優勝は2回、連勝記録は双葉山の69に次ぐ45という、相撲史上に数々の金字塔を打ち立てた大鵬の偉業を後世に伝える。

◇住所:〒088-3465 川上郡弟子屈町川湯温泉2-1-20。

◇電話:015-483-2924。

◆

道の駅・摩周温泉

阿寒湖と摩周湖とを結ぶ国道241号と243号、391号のほぼ合流地点にあるアクセスポイントの道の駅。「てしかがの魅力を伝え、人々が集うふれあいの里」。

◆オートキャンプ&レストラン摩周の森

行者ニンニクメニューのある店。もちろん、普通のメニューもある。このときはハンバーグ定食を頼んだが、大変おいしかった。釧路方面から、国道391号線鈴蘭の交差点を北に1kmとあるが、これではよく分からない。だいたい鈴蘭交差点が分からない。道の駅摩周温泉が近くにある。また、キャンプ場の予約もここのレストランに電話をすれば予約ができる。

◇住所:〒088-3211 川上郡弟子屈町摩周3-6-1。

◇電話:015-486-7188。

|

|

オートキャンプ&レストラン摩周の森(2023年8月撮影)

|

阿寒カルデラ外輪山を貫流する雪裡川、幌呂川、久著呂川の流域に沿って広がる雪裡、幌呂、久著呂の3原野で構成されている。気候は冷涼であるものの、夏季は釧路沖で発生する海霧(ガス)に時折覆われることはあるが、内陸型気候により比較的温暖な日が続く。冬季は雪が少なく晴天の日が多い。鶴が居るから鶴居村。特別天然記念物たんちょうの生息繁殖地であることから、村名を「鶴居村」と称している。鶴居村の基幹産業である酪農は、現在法人化による大規模経営と畜産環境のクリーン化が進められている。乳質コンテストでは幾度と日本一に輝き、良質の牛乳を生産している。

![]() 美しい村・鶴居村観光協会 。

美しい村・鶴居村観光協会 。

◆鶴居どさんこ牧場

どさんこと呼ばれる北海道和種馬による乗馬体験をすることができる。広大な10haの牧場には、宿泊できるセンターハウスや厩舎兼室内練習場などの設備があり、どさんことふれあうことができる。また、乗馬体験には引き馬や半日トレッキングコース、宮島岬・キラコタン岬をめぐる一日トレッキングコースなど様々なプログラムが用意されている。

◇住所:〒085-1326 阿寒郡鶴居村久著呂71-1。

◇電話:0154-64-2931。

◆キラコタン岬

ダイナミックな川の蛇行と果てしない草原。これこそが湿原と言われる風景が広がっている。

◇住所:〒085-1200 阿寒郡鶴居村久チョロ。

◇電話:0154-64-2050。

◆宮島岬

その昔、この湿原が海だったことを証明する地形。

◇住所:〒085-1200 阿寒郡鶴居村。

◆湿原鶴居展望台

ハンノキ林とスゲ・ヨシかおい茂る湿原・草原が広がる。

◇住所:〒085-1200 阿寒郡鶴居村温根内。

◆音羽橋

冬、たんちょうは外敵から身を守るため、川の浅瀬に1本足で立ち眠る。この橋は、その幻想的な風景を観察できる場所として、多くのカメラマンが訪れるスポットとして有名。

◇住所:〒085-1211 阿寒郡鶴居村下雪裡第三。

1935年(昭和10年)8月27日に天然記念物、1952年(同27年)3月29日に特別天然記念物に指定され、鶴居村の村鳥になっている。頭上に裸出した赤色の部分があるのが特徴。たんちょうの二大給餌場の一つとして知られる鶴見台には、毎年11月頃から3月頃まで約200羽前後のたんちょうが餌を求めにやってくる。

|

|

|

たんちょう(2022年11月撮影)一部、釧路空港のたんちょうの銅像を合成

|

◆鶴居村営軌道

鶴居村営軌道は、かつて北海道釧路市と鶴居村にあった簡易軌道。

鶴居村では1921年(大正10年)から開拓団体の移住が開始されていたが、主に関東大震災の救済を目的とした内務省北海道庁による許可移民事業の指定入植が1924年(大正13年)から始まると、交通機関の整備が急務となった。このため北海道庁は、輸送手段として殖民軌道の敷設を決定すると、根室本線新富士駅から分岐する路線を着工し、1927年(昭和2年)に開業した。当初は馬力でトロッコをけん引する荷物専用軌道だった。しかし、距離が長大なこともあり、バスを改造した木炭ガス動力の気動車が導入された。戦後は、旅客以外にも牛乳の出荷に使われたり、道路未整備のため郵便の輸送も行っていた。1950年代後半からは輸送量増加に対応するため、自走客車やディーゼル機関車を導入した。しかし、沿線の道路整備が進み、路線バスも走るようになったため、1968年(昭和43年)に全線を廃止した。なお、鶴居村では2021年度から村営軌道の記録を残すための取り組みを開始した。(jawp)

<鶴居村の軌道について>

鶴居村の軌道は、1929年(昭和4年)に殖民軌道として馬鉄で開通以来、釧路市への人の移動や物資の運搬等、鶴居村の発展に重要な役割を果たし、1954年(昭和29年)には国から移管されて村営軌道となったが、このころから道路整備が急速に進み、定期バスの運行が始まったことなどから、1968年(昭和43年)に運行歴40年を数え、その歴史に静かに幕を下ろした。

展示車両は、右側が客車や貨車をけん引していたディーゼル機関車(泰和車輛 1960年=昭和35年製造)で、左側が自走客車(泰和車輛 1964年=昭和39年製造)で、ともに鶴居村営軌道の最後を飾って活躍した車両である。(現地の立て看板から)

◇住所:阿寒郡鶴居村鶴居東5-3。

◇電話:0154-64-2050。

|

|

|

鶴居村営軌道(2019年5月撮影)

|