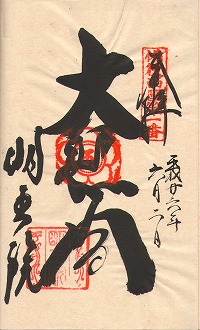

備後西国 第1番 中道山 明王院

広島県福山市草戸町1472平成26年(2014)6月 現在

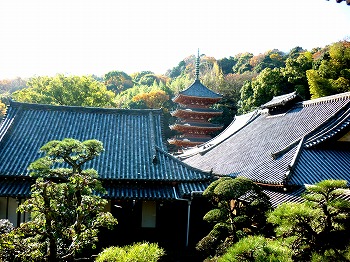

大同二年(807)弘法大師が唐より帰国の途次、草戸の港に船を止め一宇を創建されたと伝えられ本尊は伝教大師一刀三礼の作と言われています。江戸時代水 野家の尊信を受け四十八の末寺を与えられ藩の祈願寺として栄えました。本尊は平安初期の作で身代わり観音として霊験あらたか。国宝の本堂は鎌倉初期に紀貞経賀 が再建,鎌倉時代に流行した和唐様式の折衷です。同じく国宝の五重塔は南北朝に広く一文づつの寄進で建立されました。もとは「常福寺」と称されていましたが、江戸時代福山藩主水野勝貞が近くにあった「明王院」を合わせ、寺名を「明王院」と改めました。

(参考)芦田川文庫 原田太朗著「備後西国三十三カ所」

アクセス

備後最大の街、福山市の中心部JR山陽本線福山駅の南方400mを国道2号が市街地を東西に横切るように通っています。駅前から1.5kmばかり西に進むと、備後唯一の大河 芦田川 に掛かる上り下り2本に分かれた神島橋があります。橋の西詰めの交差点を南方行(鞆方面)に、芦田川と小さな川に挟まれた堤防上のさほど広くない道を進むと、右手に朱塗りの太鼓橋その向こうに同じく朱塗りの社が見えます、ここが草戸稲荷神社です。程なく橋上の交差点に出るので、右方向へ橋を渡る。または神島橋の少し東手前から南にとり、堤防上の道路を進み信号のある最初の橋を渡ります。渡りきった所を右に進み堤防下におりるとすぐに広い駐車場があります。 先ほどの橋を左に折れてに堤防上の道を行くと 12~3kmで瀬戸内海国立公園”鞆の浦”2番札所「福禅寺」に行くことができます

"