| 慶長年間リンク⇒ | 東北 | 関八州・江戸 | 東海・北陸・甲信 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 洋上 | 前ページへ |

●慶長6年(1601)

1月2日−家康、東海道に伝馬制を制定。

2月−家康、譜代の家臣を関東・東海の要地に封じる。

3月−家康が関東諸国を検地させる。

10月−朱印船制度の創設をフィリピン、安南に通告。

11月5日−家康、伏見より江戸へ帰着。

閏11月2日−駿河町より出火し、全市街に延焼する。これ以後、草葺きが板葺きとなる。

12月5日−家康が青山忠成、内藤清成を江戸町奉行に任命し、関東総奉行を兼務させる。

●慶長7年(1602)

関東総奉行青山忠成、内藤清成が馬市の制を定め、馬の売買を馬喰町に限る。

●慶長8年(1603)

2月−[徳川家康、伏見城で征夷大将軍に任じられ、江戸幕府を開く。]

3月27日−幕府が郷村掟7ケ条を関東の公私領に公布する。

9月−幕府、芝に愛宕神社を創建する。

●慶長10年(1605)

1月−家康、上洛のため江戸を出発。

2月24日−秀忠、10万の軍を率いて上洛の途に付く。

4月−[家康、征夷大将軍を秀忠に譲る。秀忠、内大臣を兼ね正二位に除せられる。]

家康が活字版「東鑑(吾妻鑑)」を刊行させる。

●慶長11年(1606)

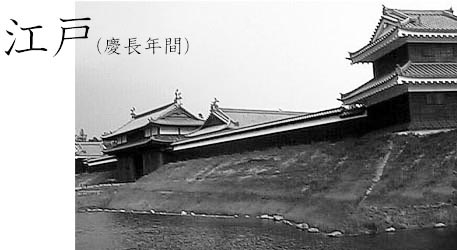

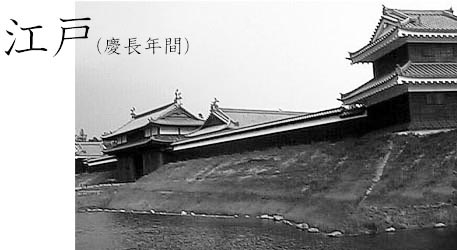

3月1日−諸大名の手伝い普請で江戸城の増築工事がはじまる。

3月27日−幕府が薩摩藩主島津家久に、領内に外国船が来航した際は、長崎奉行の指示により処置

するよう命令する。

4月−関ヶ原の敗将宇喜多秀家を八丈島に流刑する。

4月−幕府、武家の官位申請を幕府の推挙によることと定める。

9月23日−江戸城本丸殿舎が完成。徳川秀忠が移る。

10月8日−幕府がオランダ人ミヘルスゾーンとスケルナクに朱印状を与えて通航を許可する。

11月−幕府、小姓組を新設する。

12月8日−幕府、永年使用された永楽銭の通用を停止し、慶長通宝を鋳造する。

幕府、江戸城内の宝田、千代田両村の伝馬方を城外に移す(大伝馬町、小伝馬町、南伝馬町の初め)。

幕府、新鉱山開発のため渡辺備後守に全国の金銀山の調査を命じる。

●慶長12年(1607)

1月7日−観世、金春(こんぱる)両家が4日間にわたり江戸城で猿楽を演能。町人も観覧を許される。

2月20日−出雲阿国が江戸城で歌舞伎踊りを諸大名に披露する。

4月7日−林羅山が将軍秀忠の侍講となる。

閏4月1日−幕府、江戸城天守閣・石垣修築を東国大名に命じ、9月3日に完成する。

5月6日−朝鮮国使呂祐吉らが幕府に国書を呈する。将軍秀忠が返書し国交を回復する。

7月−家康、駿府に移る。

10月14日−家康が出府し、秀忠に金3万枚、銀1万3000貫目を贈る。

●慶長13年(1608)

11月15日−江戸城で、浄土宗英長寺の僧廓山(かくざん)と法華宗浄楽寺の僧日経(にっきょう)が対決し、

法華宗が敗れる。翌年2月、日経らは死罪、追放となる。

●慶長14年(1609)

1月2日−幕府、市中での一季奉公と振売(呼売行商)を禁止する。

7月25日−家康がオランダにたいして渡航通商を許可する。

9月−幕府、貿易の支払に品位の高い南りょう銀の使用を禁止する。

●慶長15年(1610)

将軍秀忠が前ルソン総督から要請のあったメキシコとの通商を許可する。

家康がシャム王にたいして鉄砲と火薬の原料である硝煙の輸出を求める。

●慶長16年(1611)

7月25日−幕府、オランダ商館長スペックスらに朱印を与える。

●慶長17年(1612)

6月2日−幕府、御用商人後藤光次に江戸新開地の市街町割りを命じる。

7月−かぶき者の首領大鳥居逸兵衛ら多数が処刑される。

幕府、駿府の銀座を江戸に移す。

●慶長18年(1613)

1月11日−幕府、貿易商角倉了以のトンキン(ベトナム北部)渡航を許可する。

2月28日−幕府、関東の天台宗に対し、教団統制のための法度を定める。

3月−幕府、一年季奉公・武家奉公人の商人化・農民の行商などを禁止する法度を出す。

5月21日−幕府、修験道の両本山、聖護院と醍醐寺、関東の新義真言宗に法度を定める。

8月10日−幕府、摂津佃島から移住してきた鉄砲州向島の漁民に、江戸近海・河川での漁業権を与える。

●慶長19年(1614)

3月13日−幕府、守随(しゅずい)兵三郎に関東諸国の秤衡を管理させる。(秤座)

4月8日−西国諸大名が江戸城石壁の修築に着手する。