![]()

![]()

| 刀の取り扱いと作法 |

刀を取り扱うにあたっては、作法がありますので是非覚えておいてください。作法と言っても難しいことではなく、刃物を扱う際の注意事項と同じようなものです。

《 目 次 》

刀(太刀)を抜くには、まず正座した状態で(足がつらければあぐらでも構いません)、刃を上にした状態で柄頭(つかがしら)を手前に、鞘尻(さやじり)を向こう側にして刀を太股の上に置き、右手で柄を上から握り、左手は逆に鯉口(こいくち/鞘の入り口)の少し下を下から握ります。

そしてまず鯉口を切ります。鯉口を切るとは少しだけ刀を鞘から抜くことを言い、柄を握った右手を少し力を入れて後方に引きます。鯉口を切ったら、刀をこのままの状態で少し持ち上げて水平に氏、右手を後方に引きながら鞘を持つ左手を少し前に押し出すようにし、真っ直ぐ一気に抜きます。途中で抜くのを止めたりしてはいけません。力を抜いて行えば、刀の重みで自然と刀の棟が鞘の棟側内部を滑るようにして抜けます。

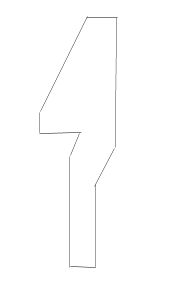

刀を抜く時、刀を鞘の中で左右にカタカタと動かしてはいけません。刀身が鞘内部を削ってしまうことになります。そうなると、鞘内部のとげとげが、刀を抜いたり納めたりする際に刀身に当たり、ヒケという細長い傷を付けてしまうことになります。また途中で止めず、一気に抜きます。よく刀を平らに持って右手で柄を、左手で鞘を持ち、両手を左右に開くように抜く人がいます(下図参照)。またその状態で抜いている途中で止めて、刀を眺める人がいます。このようなことは絶対にしてはいけません。鞘、刀とも傷つけることがあります。

刀を鞘に納めるには、抜く時と同じ体勢で行います。まず右手で刃を上にして刀を持ち、左手で鞘の鯉口の少し下を下から握ります。この時鞘のお尻は向こう側に向いています。なお、この時鞘尻は畳に付けておきます。鞘のお尻を畳に付けたまま、左手を少し持ち上げて鯉口を少し上に上げます。刀の切先を鯉口に乗せます。初めのうちは、片手で刀を持って行うため、刀の重さで切先がフラフラしてうまく鯉口に乗せられないかもしれませんが、慣れたら簡単です。

切先が鯉口に乗ったら、鞘を持っている左手首を少し持ち上げて鞘尻を畳から浮かせて水平にします。そうすると切先が鞘の中に入りますので、後は右手の力を抜いて棟を鞘の内側を滑らすようにゆっくりと納めていきます。この時も抜く時と同じく、右手を左右にぶらしてはいけません。はばきが半分くらい納まったらいったん止め、ゆっくりと最後まで納めます。鯉口を締める際にパチンと音を立てたりせず、ゆっくりと締めます。なお、鞘は生きていますので湿気や乾燥などで鯉口がゆるんだり締まったりしますので、鯉口が締まって最後まで刀身が治まらない場合は、無理をして押し込んだりしてはいけません。次に抜けなくなってしまいます。

腰に刀を当てて刀を腰に差したような状態にして刀を抜いたり納めたりしようとする人がいますが、これは絶対にしてはいけません。素人が腰の刀を抜いたり納めたりすると、必ず鞘の内部を削ってしまったり、ヘタをすると刃が鞘内部に食い込んでしまったりします。時代劇の真似をして納刀しようとしたりすると指を切る恐れがありますので、刀を抜く時、納める時は必ず上記のように行いましょう。

| 刀の抜き方 | やってはいけない抜き方 |

|

白鞘の柄を抜くときは、次のようにします。

まず目釘を抜きます。手入れ具をセットで買うと、取っ手の長い小さな小槌が入っています。目釘が硬くて抜けにくい場合、目釘のお尻が飛び出ている場合は小槌の槌の部分を目釘のお尻に当ててグッと押せば抜けるはずです。目釘のお尻が飛び出ていない場合は、小槌の柄の先っぽを目釘のお尻に当ててグッと押します。小槌の柄の先が入らない場合や、入っても硬くて押しても目釘が抜けない時は、小槌のてっぺんの突起物がネジになっていますので回して抜きます。すると細長い先が平らな釘のような物になっていますので、その先を目釘穴に差して、その金具のお尻部分を小槌でたたいて抜きます。

左手で柄を持って、刃を体と反対側に向け左肩前あたりに刀身を持ってきます(下の図参照)。右手で拳を握り、柄を持っている左手の親指と人差し指の付け根あたりをトンと叩きます(右側の図参照)。するとはばきが少し柄から浮きますので、右手の親指と人差し指で棟側からはばきを挟むように持ちます。この時、はばき元の刃で手を切らないように気を付けてください。

右手親指と人差し指ではばきをしっかりと挟んだら、左手で柄木を下に引き抜きます。堅い場合は何度か叩かないと抜けませんが、あまり勢いよく叩くと刀身がすっぽ抜けてしまいますので、注意してください。また脇差や短刀など短いものの場合は切先が自分や人に向かっていないことを確認してから叩いてください。

柄木をはめる場合は、はばきを持って柄木をはめ、刀を垂直に立てます。この時点ではまだ完全に入りきっていませんので、右手(左手)で柄を持って、左手(右手)の手のひらで柄のお尻をポンと叩くとピタッと入ります。なお柄を抜くとき、納めるときは自分のやり易いほうの手で行えば良いです。

|

湿気や乾燥で白鞘や拵の鯉口(こいくち)が堅くなったり、ゆるくなったりします。また柄木も締まって堅くなってしまって上で説明した抜き方では抜けないときがあります。こんな場合にはいくらたたいても抜けず手が痛くなってしまいます。こういう時には下図のような道具を作られれば良いと思います。

| 柄抜きの道具 | 抜き方 |

|

|

このような道具は刀屋さんなどが手製で作られている事が多く、一般には売っていないと思いますので、木で作ってみてください。右側の図は刀を真上(棟側)から見た図で、道具の下の部分は柄に沿うように作っておき、道具ごと柄を握ります。くちばしのようになっている部分をはばき横の柄木に当てて、矢印部分を木槌で叩きます。するとはばきごと刀身が浮いて柄木が抜けるようになります。木で作っておけば柄木を傷める心配はありません。また、拵(こしらえ)に入った刀身の柄が抜けない場合も、くちばし部分を長めに作っておけば鐔が付いていても使えると思います。

鞘に納まった状態の刀を鑑賞するには、まず柄を右、鞘を左に向け下から両手で持ち、軽く一礼します。これは作者と持ち主、これまで大切に伝え残してきた先人に対する敬意を示すものです。そして前述のようにして鞘から抜きます。柄を両手で持って垂直に立て、刀の表を自分の方に向けて表を先に鑑賞します。鑑賞のポイントはまずは姿、そして地肌や刃文、地刃の働き、鋩子(ぼうし)です。日本刀はその姿によって時代が判別出来ます。それは戦闘方法などの変化に従って刀の姿も変化したからです。そして地肌には古刀、新刀、新々刀それぞれの特徴が現れますのでこれを鑑賞し、次に刃文や働き、鋩子などを詳細に鑑賞します。ただし刃文や地刃の働きを見るにはこのままでは見えません。刃文や働きなどは焼き入れによって鉄が化学変化を起こして現れるもので、その他の部分よりも硬くなった部分です。そしてその部分が他の部分よりも硬くて研ぎ減らないため、他の部分よりも高くなっているのです。これはミクロ的な高低差ですので普通にしていると分かりませんが、刀身を光源に向けて斜めに光を当てると、この高くなっている部分、つまり刃文などに光が反射して本当の刃文が見えるのです。「本当の刃文」とは、刀掛に飾った状態で白く見えている刃文は本当の刃文ではなく、研ぎの時点でより刃文が目立って見えるように、刃文の形をおおまかに他の部分よりも白くして化粧をしているのです(研ぎについて参照)。従って本当の刃文は上記のようにして鑑賞するのです。なお、刀身を斜めにして光源に向ける時は、奉書紙やネルの生地などを持った左手を刀身に添えます。

同様にして裏も鑑賞しますが、刀を見る場合、普段は柄木の中に隠れている茎(なかご)も見所の1つです。この部分を見るには柄木を抜かなければなりません。これは必ず持ち主の許可を得てからにしましょう。

前述のようにして柄木を抜いたら、一旦鞘に刀を納めてからこの茎を鑑賞します。抜いたままでも構いませんが、鞘に納めた方が鑑賞しやすいでしょう。また、抜いた目釘はなくさないよう注意しましょう。なお、茎(なかご)の鑑賞ポイントは形状や錆色、銘字、手触りなどです。

この柄木を抜く際、慣れた刀屋さんなどでは目釘を抜いて刀身を3分の2ほど鞘に納め、パチンと音がするほど強く柄木と鯉口を当て、その反動で柄木を抜く刀屋がいます。こんな刀屋は信用してはいけません。刀をただの商品としか思っていない、低俗な刀屋です。たしかにこうすれば簡単に抜けますし、見た目も何か格好いいように見えますが、鞘を痛めるのはもちろん、反動で刀の切先が鞘の底に突き刺さります。こんなやり方は絶対に真似してはいけません。

※ 地肌や刃文、鋩子や働きなどについて詳しくは日本刀の見所を、各時代の日本刀の時代的特徴などについては日本刀の歴史古刀の部、新刀の部(作成中)、新々刀の部(作成中)をご覧下さい。

鑑賞中に以下のようなことはしてはいけません。

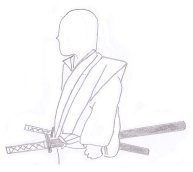

武士が締めていた帯(角帯)は幅も広く厚手で刀を固定するのに向いていました。この角帯を三周回して後ろで結びますので、帯と帯の間が二個出来ることになります。まず脇差を体に近い側の隙間に差します。そして大刀を体の外側の隙間にそれぞれ刃を上にして差します。脇差は体の正面寄りに差し、大小の鞘の交差が90度くらいになるように差します。

帯刀したら、大小それぞれの下緒を解いて鞘や袴の腰紐などに絡めて固定します。時代劇などでは、この下緒を鞘に巻いて体裁良くまとめたまま差していますが、これは大きな間違いです。下緒は刀を固定し、敵に安易に刀を抜き取られないようにする物であって、各家中(各藩)によってその絡め方に特色があり、江戸の人達は武士の着物や下緒の取り方でその人がどこの家中か分かったと言います。

なお、武士は外出時には必ず袴(はかま)をはきますが、刀は袴の腰紐に差すのでは無く、着物の上に締めている角帯に差します。

差し方にも色々あり、横から見ると刀が地面と水平になっているような差し方を「かんぬき差し」と呼び、門が外から開けられないように内側から門にかけるカギ代わりの横木であるかんぬきに似ていることからこう呼ばれます。また鞘尻がグッと下がって柄が胸側に近づく「落とし差し」などがあり、普通はこの中間ぐらいの位置で差します。ちょっと乱暴そうな武士はかんぬき差し、浪人は落とし差しといった感じです。

天神差し(てんじんざし)というのは、甲冑を着て馬に乗る場合、刀を普通通りに刃を上にして「へ」形で差していると、揺れた時に鞘の鐺(こじり)が馬に当たり馬が落ち着かなくなるので、太刀のように刃を下にしてひねった帯(∞のようなかたち)の輪に通して固定します。これを天神差しと呼び、鉄砲隊などもしゃがんで撃つのでこのようにします。

| かんぬき差し | 落とし差し | 天神差し |

|

|

|

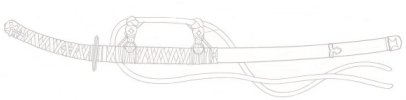

太刀の場合は帯に差すのではなく、刃を下にして下の図のように鞘に取り付けてある佩緒(はきお)を使って腰からぶら下げます。太刀を身に付けることを佩く(はく)と言います。太刀を左腰に当てて、柄寄りの紐は右回りに、鐺側は左回りに腰に巻き、これだけでは太刀がぶらぶらしたりするので、鐺側から回した紐を二ノ足にからめておけば水平に太刀が固定されます。なお、刀と太刀の違いについては日本刀の区分をご覧下さい。

| 糸巻太刀拵の佩緒 |

|

刀の置き方については刀の飾り方で説明しましたが、柄(つか)は向かって左に向けると書きました。何故かというとこれが平和的な置き方だからです。平和的というのは客人に対して敵意は無いということです。もし、柄を右に向けて刀掛けに置いていたとします。するとこの状態では左手で鞘をつかむと同時に右手で柄を握り、そのまま素早く刀を抜くことができます。つまりいつでも臨戦態勢であるという意思表示となるのです。

しかし、柄を左に向けて置いていた場合、同じように刀を取ろうとしても左手で柄を持つことになり、いったん刀を持ち替えねばなりません。そうなるといきなり相手に切りつけるということはできなくなります。じゃあ左手で抜けばいいじゃないかと思うでしょうが、武士は職業軍人です。厳しく統制が取られています。現在の軍隊でも同じで、行進する時などに皆が銃を右側に抱えたり、左側に抱えたりバラバラであれば統制が取れません。従って刀は必ず腰の左側に差し、右手で抜くものなのです。文字を左手で書く武士はいたかもしれませんが、右側に刀を差すことはありません。

注:ただしこれには例外があります。下の右手指をご覧下さい。

武士は歩く際道路の左側を歩きます。それは武士同士がすれ違うとき、刀は左側に差しているので狭い道でもすれ違いざま鞘同士が当たらないからです。鞘同士が当たることを「鞘当て」と言って下手をすると斬り合いになりかねません。右側通行すれば鞘同士いやでも当たります。このように刀は左腰に差して右手で抜くものなので、柄を左側に向けておくのが平和的なのです。

また、人の家へあがる際は、まず玄関で下緒(さげお)を帯びや鞘からほどき、大刀を右手で鞘ごと抜いてそのまま右手に提げてあがります。これを左手に提げてあがり込むと、ケンカをしに来たと思われても仕方ありません。上と同じ理由です。

座敷に入って座るとき(当然正座)も刀は自分の体の右側に柄を前方に向けて置きます。この時刃は自分側に向けておきます。鐔(つば)はひざのあたりに来るようにします。敵意は無いにしてもいざというとき身を守るための置き方です。つまり後ろから鞘ごと刀を引っぱって取られようとした時、右ひざで鐔を押さえれば刀身は手元に残ります。また、前から急に斬りかかられた時は刀を飛び越えて右側に移ればすぐに応戦できます。

自分の左側に刀を置いて相手と対座することを抜き打ち座(ぬきうちざ)と呼び、緊迫した状態です。幕末に、勝海舟と西郷隆盛が江戸城無血開城の直談判を行いましたが、その際の2人が対座する絵を教科書などで見たことはないでしょうか。その際の刀の置き方がまさに抜き打ち座なのです。この話し合いの緊迫感が伝わってきます。抜き打ち座に刀を置いて対座するということは、相手を信用せずいつでも斬り合うという意志を表すことになるのです。

| 刀は自分の右側に置く |

刀を右側に差すことは無いと書きましたが、例外があります。右手指(めてざし/馬手指とも書きます)という鎌倉末期に流行した短刀があります。甲冑を着ている時に使います。弓矢を射尽くした後の戦いは、太刀を使った馬上での打ち合いというよりも、敵を落馬させて取っ組み合いの戦いに持ち込みました。甲冑を着た敵に対して刀で切りつけても致命傷を与えられないからです。組合になって相手を組み敷いた後、馬乗りになって敵の甲冑の隙間を狙って右手指で刺したり、敵の首を掻いた(かいた)のです。

敵に馬乗りの状態で体を起こしていると、相手は足をあげて首にからめようとします。従って前かがみになり相手の胸と自分の胸をくっつけるようにして敵を組み伏さなくてはなりません。こうなると左腰の短刀を右手で抜くのは困難です。ですから前もって右側に差しておくのです。こうしておくと前屈みになって敵と胸を合わせていても右手で短刀を抜くことができます。このような目的で作られたのが右手指です。短刀の拵(こしらえ)の栗形(くりがた)が通常とは逆の差し裏に付いているものがあります。これは右腰に差す右手指用の拵です。

しかし、柄を体の前方にして差している場合、組み伏している敵に柄を握られて短刀を奪われる恐れがあります。そこでそのまま短刀を背中の方へズラしておけば敵の手が届かないということになります。しかし、これでは自分が抜きにくくなってしまいます。背中寄りにある柄が自分の頭の側を向いているため容易に柄に手が届かないからです。従って、柄を下に向けて背中寄りに差すのです。この時、刃を下にして帯の下側から鐺を差して身に付けるのです。こうしておくと、組み伏している敵に短刀を奪われる心配もなく、逆手に柄を握って抜きざまに敵の首を掻くという一連の動作が素早く行えるのです。ただし、この場合鯉口をキツ目にしておかなければ刀身がスッポ抜けてしまいます。

このような場合に都合が良いのが鎌倉後期に流行した柄曲(つかまがり)の短刀です。これは短刀なのに茎(なかご)を大きく湾曲させているもので、背中寄りに差した右手指を抜きやすく考慮したものです(鎌倉後期の太刀姿の特徴の項参照)。

ちなみに逆手とは、通常刀の柄を握った時は親指が切先側に向きますが、親指が柄頭(つかがしら)の方へ向く握り方です。時代劇などで武家の娘が短刀を抜き、切先が右手のヒジの方に向くように握って構える場面がよくありますが、あの握り方です。また、馬手指と書くのは馬の手綱を右手で持つことから来ているようです。

なお、刀を自宅に置いておく場合は柄を左に向けて刀掛けに置いておきますが、これにも例外があります。旅先などで宿などに泊まる場合は、不意に備えるため柄を右にして、つまりすぐ応戦できるようにして置いておく場合があります。