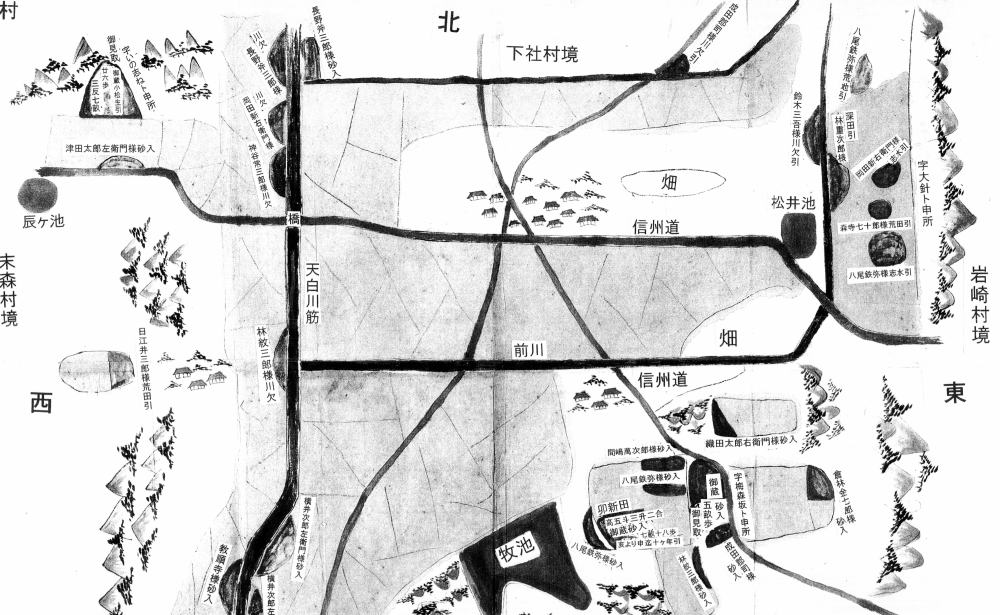

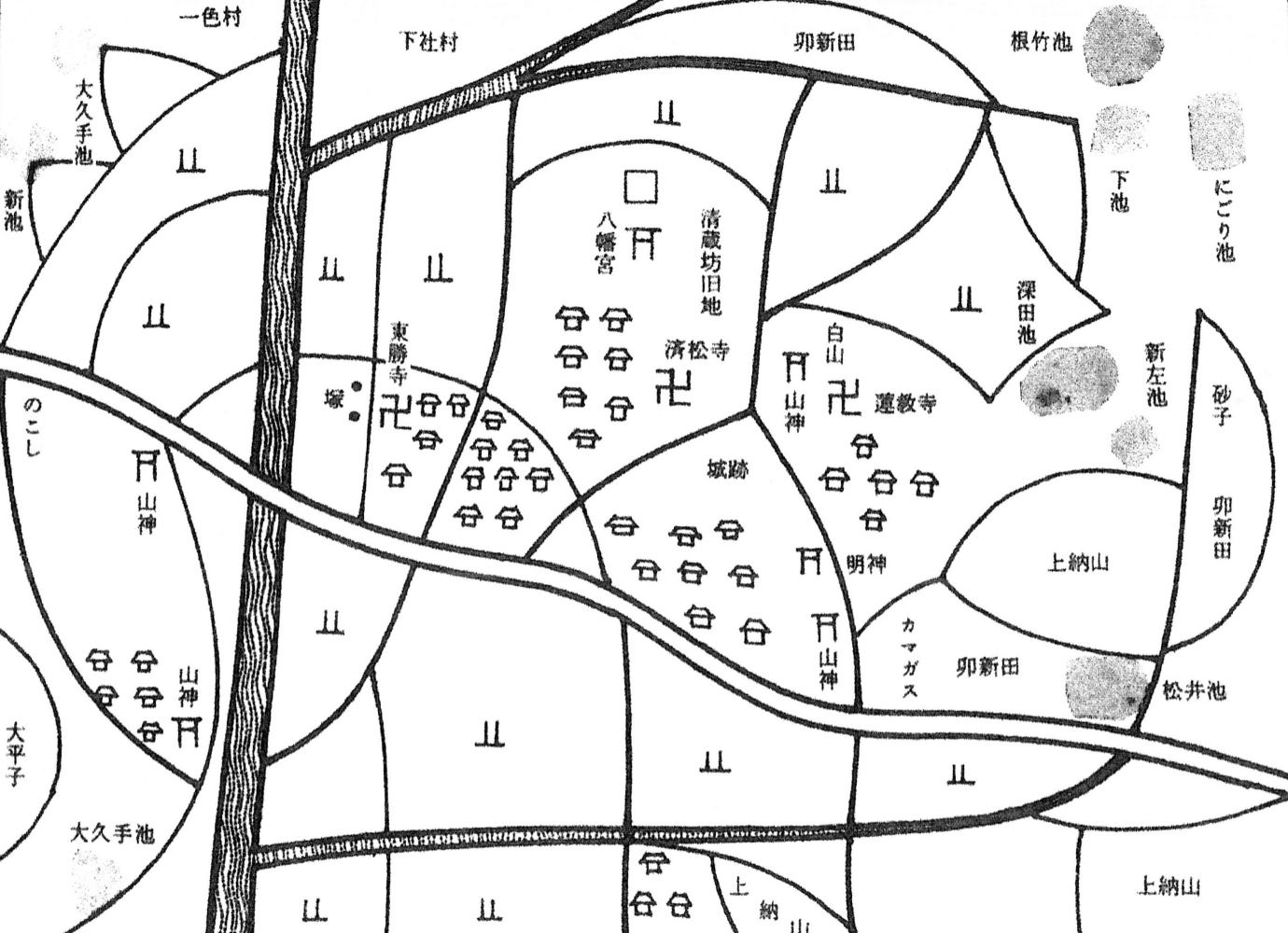

高牟神社 東勝寺 蓮教寺 済松寺 済松寺西山説教所 高針街道 勝野氏頌徳碑 高帝龍王神 羽白美衣龍神 三徳龍神社 西山 宮島考古資料館 馬の塔と棒の手 山ノ神 高針城 ヤマモモ 親鸞山 行啓紀念碑 山之神地蔵菩薩 区画整理完工記念碑  高針村絵図 幕末の頃の村絵図は、何種類か存在する。上の村絵図は安政7年(万延元年/1860)のもので、「免税地一覧絵図」といえる。 「深田(沼地)引」「志水(清水)引」「荒地引」「荒田引」「川欠引」「砂入」「小松生引」など様々な理由で免税されている。多くの給知(給地)武士の名前が出てくるが、「教順寺の給知(給地)」もあったことが分かる。 高針川(植田川/天白川筋)に向かって下社村と高針村の村境を流れているのは、松下川。「橋」は高針橋で、「辰ヶ池」は、現在の三徳龍神社のあたりになる。 下の村絵図は、『猪高村物語』に掲載されているもので、「幕末の高針村の様子」と説明されている。  津田正生(まさなり)著の『尾張国地名考』に、「高き地を開墾したるを高治(たかはり)といい、平なる地を治(はり)たるを平治(ひらはり)と呼び、墾(はり)も治も同意也。針は借字(かりじ)なり」とある。 また一説に、「奈良の高尾張の人、此処(ここ)に来たり、勢力を張り高尾張と命名し、後世(こうせい)尾の字を抜いて、高張(たかはり)とした」とも言われている。 「前川が高針川に入る手前の田」、或いは「古谷の前の田」という意味の「前田」は、地味(ちみ)肥え、野草が茂り、川の流れもあった。ここに陣取った一団は、牛馬の放牧を始めた。この辺り一帯を「牧」と呼んでおり、牛馬のもり(守)をしていたので、「森島」という地名が生まれた。 「前川」は、度々氾濫(はんらん)し、遂に文化年間(1804〜1818)、西と東の丘陵地に分かれ住むことになった。これが現在の「西山」と「前山」の始まりと言われている。 人が増えるに従い、分家の必要が起こり、北島の高台に「あらや」を作り、これが「新屋敷」となり、ここに森島・古谷(古くから人々が住みついた谷)・北島(古谷の北の島)・新屋敷の4島となった。 後年森島は、西山(古谷の西の山)・前山(古谷の前の山。牧ノ池の北側の丘陵の西端)に分かれ、古谷は東と西に分かれて6島となり、現在は、さらに梅森坂と名東本通(山の神)が加わって8島となっている。 慶長六年(1601)の調べによると、高針は「石高 1675石余 戸数 127戸 人口 787人」となっている。藩政時代、石高が「1549石余」となっているのは、牧ノ池築造の為、田が池底に沈み、石高(93石)減となったこと等による。 明治22年(1889)、高針村は一社(いちやしろ)村、上社村と合併して高社村となり、東勝寺の太鼓堂を役場とした。 明治39年(1906)、猪子石村と合併し、猪高村(仮村役場は上社の観音寺)となった。 トップページにもどる |