(3)宮益橋から四の橋まで-両岸に多くの支流が

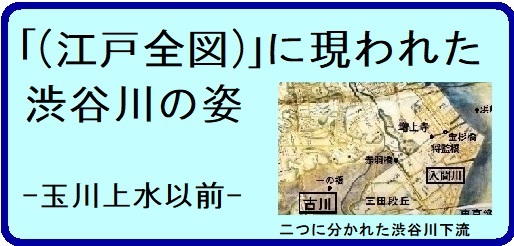

ここでも<図A>の全体図を見ます。「(江戸全図)」の渋谷川は、渋谷の宮益橋で南東に大きく向きを変えた後、そのまま真っすぐに古川橋まで流れています。しかし、現代地図ではここは真っすぐではありません。渋谷から南東方向に流れ、恵比寿の辺り(いもり川の手前)で東に45度ぐらい向きを変えて古川橋まで進んでいます。「(江戸全図)」にはなぜこのような歪みがあるのでしょうか。

主に二つの理由が考えられます。手掛かりとなるのは武家屋敷の数です。一つは、青山が実際よりも広がって、渋谷の東側の高台が南西の方に張り出していることです。もう一つは、麻布全体が広がって南西の方に張り出しており、それも東に進むにつれて大きくなっていることです。つまり、青山や麻布の武家屋敷や寺社を描くのに余分なスペースを使ったため、外縁の渋谷川にしわ寄せがきたのです。見方を変えれば、幕閣が「(江戸全図)」市中の武家屋敷を見やすくするため、部分的に拡大したのです。

ところで、渋谷川の両岸にはたくさんの谷(すなわち渋谷川支流)が描かれています。まず北岸ですが、いもり川の谷と笄川の谷が太い緑色で示されており、谷の輪郭やその中を通る農道の描写が実に細やかです。笄川には5つの水源がありますが、いずれも後の地図で湧水池や小川が確かめられており、図の形は素朴ですが、記録はかなり正確です。金王八幡宮の東側(金王八幡の川・仮名)や四の橋がある薬園坂の西側(本村町の川・仮名)にも小さな谷があり、明治以降も支流が流れていました。

次に南岸を見るとここにも谷が描かれています。うっかりすると見落としてしまいそうですが、道玄坂から白金まで7つの谷の出口が描かれています。<図A>の下に横に並んでいる①~⑦の谷です。いずれの谷も田んぼのマークが付いており、この土地の農民が渋谷川支流の水を使って田畑を灌漑していたことが分かります。7つの谷の内の5つは、この時代から約80年後の享保9年(1724)に作られた三田用水(玉川上水の分水)の各分水の河口とほぼ一致しています。つまり、三田用水の分水は渋谷川の支流を巧みに利用して作られたことを示しています。三田用水が始まると、農民は村ごとに分水口を設けて水を支流の谷頭に流し込みました。そして、水嵩が増えた水路を迂回させたり、複線化したり、あるいは長く延ばして田畑を効果的に潤しました。

残りの2つの谷ですが、1つは<図A>の⑥の谷で、白金三光町を流れていた自然の川です。もう1つは①の谷ですが、明治以降の近代地図に出てこないミステリアスな谷です。しかし、「正保年間絵図」など同時代の古地図にも描かれています。相模道と旧鎌倉街道に挟まれた見通しの良い河原(田んぼ)に位置していますので、地図作者の間違いとも思えません。この谷について色々な可能性を考えてみましたので、興味のある方はその報告をご覧ください(注8)。

4.自由奔放に流れていた渋谷川下流

|

| <図C>渋谷川の四の橋から東京湾まで。渋谷川のルートは四の橋の先から大きく蛇行し、二の橋の手前で二筋に分かれていた。文字は筆者。

|

さて、最後の節では、<図C>で示した四の橋から東京湾までを見ます。恵比寿・広尾の方から流れて来た渋谷川は、四の橋の先で広い低地部に入ります。これまで見てきた河岸の低地とは比較にならない大きさです。ところで、約6000年前の縄文海進の時代、北関東は川越や古河の辺りまでが海に沈み(奥東京湾)、渋谷川も下流部が消え、四の橋の西側までが海の入江になりました。その後は海が段階的に退いて、約2500年前には海面が今とほぼ同じになり、川の下流部が元に戻りました。四の橋の辺りのボーリングデータを見ると、地下は厚い沖積層(海や川の堆積物)で覆われ、ここまで海岸線が来ていたことが分かります。四の橋の北側の丘には本村町貝塚がありますし、少し上流の天現寺橋には有名な豊沢貝塚があり、高台の上に縄文時代の大きな集落がありました。

|

|

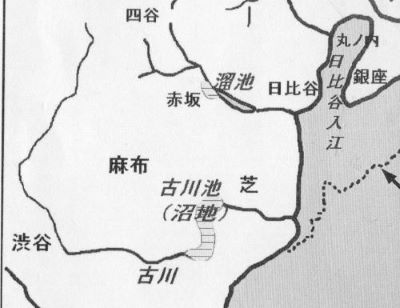

<図D>「1460年頃の東京の地形」(注9)。古川橋から一の橋にかけた一帯が沼地だった。

|

<図D>は地理学者の正井泰夫氏が描いた1460年頃の渋谷川です(注9)。縄文海進が終わって海退が起きた後、今の古川橋から一の橋にかけた一帯が古川池(古川沼とも呼ばれた)になりました。渋谷川の前に三田段丘が立ちはだかって、流れを堰き止めていたからです。この土地から徐々に水が引くと、辺りは湿地帯になり、時を経て耕作地に変わりました。「(江戸全図)」を見ると、この地域には田畑のマークがびっしり付いています。農民がこの土地に治水工事を施して田畑に作り変えたのでしょう。しかし、川岸に堅固な堤を築いた訳ではないので、大きな嵐が来ると川が氾濫して水路が動き、農民は苦労したと思います。

「(江戸全図)」(図C)によると、江戸初めの渋谷川は、今の古川橋の辺りから北に曲がって蛇行し、三田段丘の脇にある二の橋の手前で左右の二つに分かれました。流れは少し進んだ後に東に曲がり、三田段丘の裾(すそ)を並行して流れました。やがて、「左側(上)の水路」は増上寺の裏手に回りました。その先で太い流れが消えていますが、増上寺の境内に入ったのかもしれません。「(江戸全図)」の15年後の明暦3年(1657)に作られた「明暦江戸大江図」を見ると、水路は増上寺の裏手を取り囲むように進み、最後は海に注いでいました。この「左側(上)の水路」の流末には、他にも幾すじかの支流が出ていて複雑です。いずれにしても、昔は増上寺の裏手に向かう流れがありました。

次に「右側(下)の水路」ですが、これが後の渋谷川の水路です。今の済生会中央病院

(有馬玄蕃の屋敷)の北側を通り、増上寺の芝丸山古墳の南側を流れた後に、旧東海道の金杉橋の先で海に注いでいました。この水路は、先ほど述べましたが延宝4年(1676)に舟入工事を施し、麻布十番の一の橋までが太い直線的な川(新堀川)に生まれ変わりました。元禄12年(1699)には、将軍綱吉の別邸・麻布御殿の造営のために四の橋までが汐入となり、江戸近郊に物資を運ぶ輸送路となりました。

もう一つ、忘れてはならないのが入間川(いりあいがわ)です。「右側(下)の水路」を詳しく見ていくと、増上寺手前にある有馬玄蕃の屋敷の角で南に直角に折れて芝に入る流れがあります。これを追うと、幾つかの大名屋敷のお堀を巡った後、西應寺の脇で入間川に注ぎ、その先で海に入っています。この流れは、屋敷のお堀の水や庭園の泉水に使われていました。その前は三田段丘の裾を流れていた自然の川だったと考えられます。流末が太くて直線的なのは、舟入工事で河口部を堀にしたためです。

幕府が文化・文政期(1810~1830)に編纂した地誌『新編武蔵風土記稿』の渋谷川の説明の中に、この入間川に関する記述があります(注10)。昔の渋谷川下流の様子を詳しく伝えていますので、参考のため現代文に要約して紹介します(カッコ内は筆者)。「古の渋谷川は三田村(三田2丁目)の辺りにて二つに分かれ、一つは本芝町(芝2丁目)に至り、地元で入間川と呼ばれる川を通って芝橋(「芝4丁目」信号)の裏で海に入っていた。この流れは正保改訂図にはあるが、寛文以降の地図には見えない。今は松平豊後守屋敷(薩摩藩邸)の下水の堀に続いて、僅かに川路二三町(200~300メートル)ほどを経て直ぐに海に入っている。それ以外は川跡の伝えも失した。」とあります。

『新編武蔵風土記稿』は、先ほどの「右側(下)の水路」についても述べています。「一つは三田村を過ぎて芝赤羽根、芝金杉を経て海に入った。水源から川路はおよそ三里(約12キロ)、幅は同じでなく、広い所は二十間(約36メートル)もあった。古くは全て細流だったが、今の麻布十番の辺りまで堀が広くなり、通船できるようになった」とあります。このように『新編武蔵風土記稿』が記録に残した二つの流れとは、入間川と新堀川(後の渋谷川)のことです。「(江戸全図)」が描いていた「左側(上)の水路」、増上寺の裏手に回った流れについては述べていません。川跡も記憶も消え去ったのでしょう。

おわりに-中世の川から近世の川へ

江戸幕府は、寛永12年(1635)に参勤交代制度を始めました。「(江戸全図)」が作られる数年前のことです。「(江戸全図)」は、参勤交代によって江戸市中の武士が増え、多くの屋敷が必要になった時代に作られ、幕府中枢の老中や目付が、武士や寺社の屋敷割りを行うために使いました。渋谷川やその支流の谷は、こうした行政目的に沿って描かれたものです。しかし、江戸初めの渋谷川の姿など考えてもみなかった私たちにとって、「(江戸全図)」はまさに天から突然降ってきた宝物でした。

最近、テレビ番組で北海道の原野をくねくねと流れる釧路川のルポを観ました。釧路川の水路が大湿原の中で毎日のように変わる様子を目にして、中世の時代の渋谷川も三田や芝の原野をこのように流れていたのではないかと思いました。「(江戸全図)」が作られた頃の渋谷川は、そうした太古の川の姿をまだ残していたようです。この図に描かれた下流部の水路を見ると、その後の渋谷川からは想像もつかない曲がりくねった形をしています。これが元々の渋谷川なのでしょう。

近世に入って河岸に武家屋敷や寺社、町屋などが建ち始めると、渋谷川の下流から田んぼや空き地が消えていきました。「(江戸全図)」が作られた約12年後には玉川上水が完成し、四谷大木戸の余水や三田用水の分水によって上流・中流の田畑が広く灌漑され、やがて精米用の水車も掛けられました。下流の新堀川の開削によって、大量の物資を運ぶ船の輸送路にもなりました。私たちが知っている渋谷川は、この時代からの話しです。「(江戸全図)」は、江戸市中の発展によって変わりつつあった渋谷川の「前夜」の姿を生き生きと伝えています。

最後になりますが、「(江戸全図)」の精細画像データを快く貸与して下さった「臼杵市教育委員会」と関係者の方々に厚くお礼申し上げます。

ravel b

(注1)本HPではこれまで「寛永江戸全図」の名称を用いてきましたが、杵臼市教育委員会から、名称は「(江戸全図)」、クレジットは「杵臼市教育委員会」とのご指示があったため、今回から改めました。

(注2)金行真輔『寛永江戸全図 解説』之潮、2007年、5-28頁。

(注3)「(江戸全図)」の約15年後に作られた「江戸大絵図」(万治 (1658-60) 頃)・高松松平家歴史資料(香川県立ミュージアム保管)では、柳生但馬守下屋敷は内田豊後守に、浅野内匠頭下屋敷は南部山城守に変わり、このまま幕末まで続きました。

(注4)古川橋は「三田」『明治42年陸地測量部・一万分の一東京近傍地形図』で確認できます。

(注5)例えば古川橋の場所ですが、『東京都港区近代沿革図集=芝・三田・芝浦』「弘化3年」の地図で古川橋と功運寺の場所を確かめ、「(江戸全図)」の功運寺と古道の位置関係から推定しました。

(注6)古版江戸図集成刊行会「長禄年間江戸図」『古版江戸図集成・第一巻』中央公論美術出版、昭和34年、1-10頁。

(注7)「(江戸全図)」は古道と橋を細かく描いているため、それと「明治時代のおわり」『東京時層地図』や現代地図を相互に照らし合わせて橋と場所を推定しました。

(注8)本HP『あるく渋谷川』の「古地図に見つけた渋谷・南平台の谷間と川」(2121.5.11)。

(注9)武村雅之『関東大震災』、鹿島出版会、2005年、119頁(正井泰夫「1460年頃の東京の地形」『筑波大学地球科学系人文地理学研究Ⅵ』、昭和55年から作成)。

(注10)間宮士信他編『新編武蔵風土記稿・東京都区部編』第1巻、千秋社、昭和57年、26頁。

(終) |