000

|

5

r8月15日番外編:空川avel u

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

偕行社崖下から遠江橋を経て河口部へ

9月25日番外編:空川

|

|

|

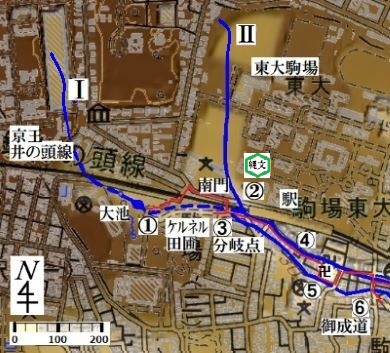

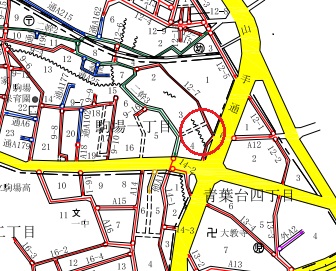

4.1 東大前商店街を通って御成道へ 私たちは、聖徳寺(地図B⑤)の周りをグルリと回って再び元の東大前商店街の道(地図B④)に戻りました。ここは空川の北側水路が流れていた道です。商店街を線路に沿って東に約70m歩くと信号のない小さな交差点に出ました。南北に走る道(⑥の道)と交差しています。この道の左を見ると井の頭線の踏切まで上りの坂道が続き、その先は急な上りの階段と踏切でした。右は数十メートルほどが平らで、その先はやや左に曲がる緩やかな上り坂になっていました。この道ですが、実は由緒ある道なのです。かつて東大キャンパスの一帯が駒場野と呼ばれて将軍吉宗の「お鷹場」とされていた江戸の中期、この道は将軍が多くの家来を引き連れて通った「御成道」でした(地図B⑥)。交差点の右角にレストランがあって、店先に可愛いピンクの子豚が置いてありました。御成道の目印になるこの子豚ですが、いつもいるとは限りません。

|

|

|

|

| 商店街と御成道の交差点角にあるお店。ピンクの子豚が可愛い。 右折してすぐ左手が北側水路。その先の右側に南側水路の跡(駐車 場)がある。 |

交差点から約40m南に歩くと、右側に南側水路の跡(駐車場)。途中の左手に北側水路の入口がある。 |

|

|

御成道は、空川の跡をたどる私たちにとっても大切なスポットです。交差点の角を右に曲がると、10mぐらい先の左側に北側水路の暗渠(地図B⑦)の入口がありました。この道は水道局の指定で「水路敷(区道扱い)」となっていますが)(注1)、気を付けないと通り過ぎてしまうぐらい細いです。しかし、駒場の北側水路のほとんどは道路や住宅の下にありますから、その姿が見られるのはここだけというレア物です。交差点の角から10mぐらい離れているということは、初めは商店街の道を流れていた北側水路が南にずれて、商店の敷地の下に入ってこの入口まで来たのでしょう。なお、キャンパスが御鷹場だった江戸時代には、この辺りに空川を渡る橋が架かっていたはずです。「上編」のカットで紹介した広重「駒場野」の絵図を見ると、鷹の羽の下に川と小さな橋が描かれていますが、鷹狩りの時は大勢の武士や軍馬が通りますから、堅固で大きな橋が架かっていたのでしょう。明治以降もあったはずですが、記録が見つかりません。地元の方も見たことがないというお話でした。

|

|

南に伸びる将軍の御成道(右側の道)。緩やかな上りの坂道が淡島通りへ向かっている。この道は南の御成門(淡路通り)と北の御鷹場(キャンパス)との間を結んでいた。道を横切る青い線は、御成道と交差する南側水路のルート。川は右手の駐車場から御成道(地図B⓺)を横切って東に流れていた。

|

|

私たちは先に南側水路の跡を見ることにして、北側水路の入口を通り過ぎました。この辺りの地形は、南側の高台が北の方に突き出していて、北側水路と南側水路の間が狭くなっています。30mほど歩くと、右側に細長い駐車スペースがありました。幅2mぐらいの小さな駐車場で、車が入っていると気づかずに通り越してしまいそう。これが南側水路の一部で、駐車場から奥(西)を眺めると、先ほど歩いた駒場高校から南側水路が崖際を伝ってこちらに延びて来ていました。暗渠の道は御成道の下を横切っているため、道の反対(東)側に行って水路の行先を確かめました。上の写真の青い線は、道の下を流れていた南側水路のルートです。東に向かう暗渠の道は意外なほど低い所にあるので、御成道が後になだらかになるよう嵩上げされたのか、あるいはこの辺りで谷が深くなっていたのでしょう。暗渠は両脇に金網が張った立派な作りですので、下に太い下水管が通っている様子です。

ここに何か橋の跡が残っていないかを尋ねたところ、見たことがないとのお返事でした。当時は既に橋がなく、川は御成道の下では土管を流れていたのでしょう。また北側水路について尋ねたところ、意味が分からなかったようで、北側水路のことを説明すると、川とは思っていなかったような感じでした。かなり前に暗渠になっていたので、ふつうのドブと思っていたのでしょう。「はじめに」でも述べましたが、空川に関する情報はほとんどなく、たいへん貴重な証言です。奥様には本当にありがとうございました。 散歩の当日は、奥様の話を皆さんにお伝えしました。その後、御成道の坂を少し登って水路の行方を眺めました。東に向かう南側水路の暗渠はまるで深い谷のようでした。「上編」の「空川を科学する」で、聖徳寺の辺りの谷間の幅が250m、谷底低地の幅50m、北の崖10m、南の崖6mと述べましたが、南の高台から雨水が滝のように流れてきたというお話で、小さな川とはいえ谷間を作った自然の力は凄いものだと思いました。 4.2 御鷹場と空川の流れ

|

|

|

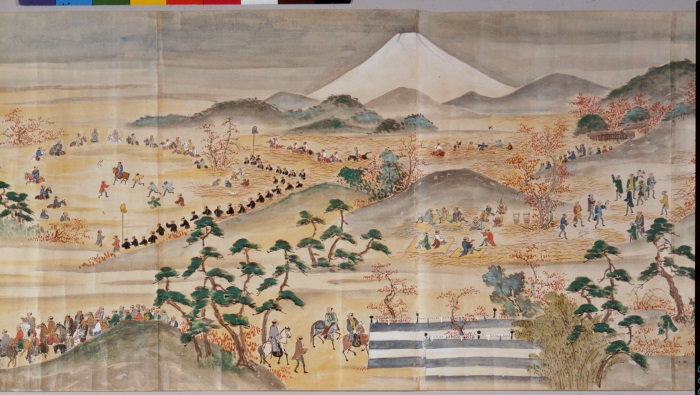

「将軍家駒場鷹狩図」3枚組の内の1枚。榊原長俊模写、天明6年(1786)。東京国立博物館所蔵。鷹狩に参加した人たちが、それぞれに勤めを果たしている姿が生き生きと描かれている。図の左側を見ると、多くの家来に囲まれた馬上の侍が描かれているが、これが将軍だろうか。 |

|

御成道では、皆さんに江戸時代の駒場野と鷹狩りについて説明しました。鷹狩りは、家康の時代は盛んに行なわれていましたが、綱吉の時に「生類憐れみの令」によって廃止されました。しかし八代将軍吉宗の享保の時代に復活しました。享保元年(1716)に幕府の御鷹場が江戸の村々に設けられ(注2)、「目黒筋」と言われる目黒地域の「駒場野」にも御鷹場と御用屋鋪が置かれました。享保3年(1718)に吉宗は初めて駒場野で鷹狩りを催し、その後15回も駒場野で行なったそうです。鷹狩は将軍のレジャーではなく、幕府の両番組、目付、小十人組、納戸役などの家臣団を動員して行う平時の軍事訓練でした。最初の鷹狩りは吉宗自らが号令を掛けたそうです。鷹狩りではウズラや鶴など様々な獲物を狩りましたが、猪狩りを行なった時もありました。戦果の18頭の猪のうちの1頭は吉宗自身が仕留めたとか。猪狩りには鉄砲方も参加したそうです(『目黑区史』より)。

上図の左側を見ると、馬の腰まで茂る灌木の中、円陣になった侍たちの真ん中に鳥を捕まえようとしている馬上の武士がいます。颯爽とした出で立ちですが、周りの人の様子からみて将軍でしょうか。将軍は観覧席のように高くしつらえた「お立場」で辺りを眺めているはずですが、この絵のどこにも「お立場」がありません。以前に、吉宗はよく気が付くマメな人柄だったという新聞記事を読んだことがありますが、「お立場」などでおっとり構えているのではなく、率先して動き、次々と号令を下していたのかもしれません。周りに鳥追いたちが走り、黒半天の装束で控えるのは鷹匠たちです。鳥追いたちは裏手で猟犬と一緒に出番を待ったり、仕事が終わって寛いだりしています。馬に乗った武士が多く描かれていますが、上級の家臣団も加わっているのでしょう。将軍は狩りの一日が終わると家来を引き連れて淡島通りの南側にあった御用屋鋪に行き休憩をしました。それは大宴会で、活躍した家来たちに褒美の茶菓や果物をタップリ振る舞ったそうです。その時に凱旋した道が、私たちがいる御成道です。 鷹狩りをする将軍たちはきらびやかでしたが、裏方の農民は楽ではなかったようです。『目黒区史』によると、駒場野は鳥や虫などが多数生息する絶好の狩り場でしたが、何回も鷹狩りをするうちに鳥たちも減ってきて、自然のままでは足りなくなりました。そこで鳥の飼い付けが始まったのですが、それが農民の負担になりました。鶉やキジは1年中餌をあげて飼い付けておくのですが、鶉は寒くなるとすぐ死んでしまうので、小屋を一晩中温めておく必要がありました。キジも前もって捕まえて育てておくようになりました。キジを捕るのは大変難しいそうで、キジ捕りが上手かった川井権兵衛さんは代々幕府の目黒筋の綱差(飼付御用役)になりました。地元の農民は、田んぼの畦で夜中しか捕まらないオケラを鷹の生き餌として幕府に納めるなど、色々な負担がありました。また、狩りの時に人足に徴用されたり、豪農は家を宿舎として提供したりと苦労があったようです。そのあげく、将軍御成の時は道筋の家々は皆目張りをして外を見えないようにさせられたそうです(注3)。

北沢川文化遺産保存の会のきむらけんさんから、この土地で綱差の川井権兵衛の子孫である川井康男氏にお会いした話を聞きました。「馬ならぬ自転車にまたがった御年八十にもなる康男氏に、皆行社住宅(後述)の跡地と空川を案内していただいた」そうで、とても穏やかな方だったとか。川井家には「駒場野の狩場絵図」という御鷹場の地形や屋敷の様子を描いた絵図が残っています(「下編」で紹介します)。屋敷の配置などが細かく描かれており、綱差の仕事に必要な重要書類であったことをうかがわせます。それにしても、吉宗の時代から現代まで約300年間もこの地に住んでおられるとは、川井さん抜きに駒場の歴史は語れませんね。 |

|

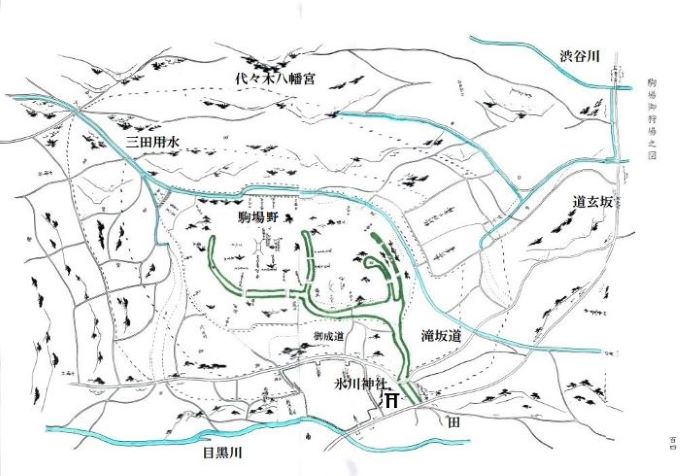

| 「駒場御狩場之図」「江戸特殊図集」『集約江戸絵図』下巻、中央公論美術出版、昭和38年。駒場野の御鷹場を示す広域の図で、空川の谷間が描かれている。鷹狩の陣形を示しているようであるが、この絵が何の目的で作られたものかは分からない。緑は空川の谷(川は描かれてない)、青は渋谷川、目黒川、三田用水などの川。彩色と地名は筆者。 |

|

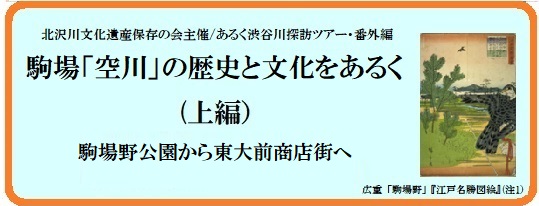

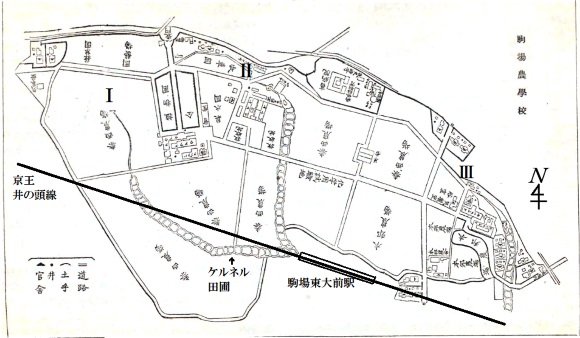

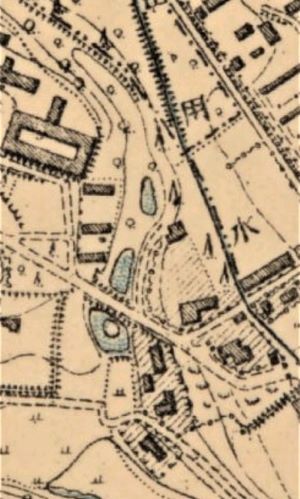

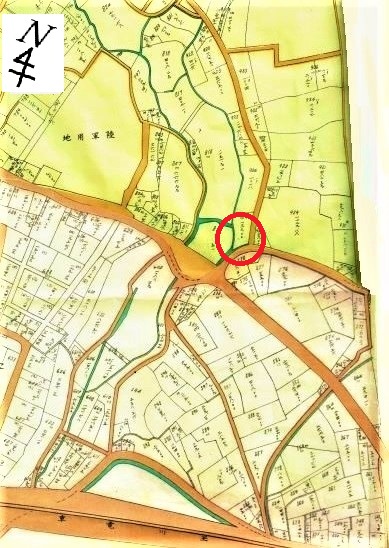

上の図は「駒場御狩場之図」です。当日のお散歩の最終地点である氷川神社で皆さんにお見せした絵図ですが、ここで紹介します。図中央の上(北)には代々木八幡宮があり、下(南)に目黒川と氷川神社があります。その間にある緑色の樹枝状の谷間が空川の本流(東西の流れ)と支流(南北の4本の流れ)が流れた谷間で、その辺りが御鷹場とされた駒場野です。直ぐ北側の青い線は三田用水で、駒場野を取り巻くように左上(北西)から右下(南東)に向かって流れています。また空川本流の下流を滝坂道(今の淡島通り)が東西に走っています。空川を縦に横切って南の滝坂道と北の御鷹場を結んでいる道が、私たちが今いる「御成道」です。緑色の谷間は4本あり、左(西)から順にケルネル田圃のあった支流Ⅰ、東大野球場からの支流Ⅱ、そして短い支流があって、右端がこれから行く駒場池のある支流Ⅲです。図に川筋の姿は描かれていませんが、谷間には「田」や「畑」の文字があり、他の絵図ではここに川が描かれていますから、川が実際に流れていたことは間違いありません。 気になるのは、この図が何の目的でどこで作られたかです。この図には色々と書き込みがあることから、鷹狩りを実行する部門の計画書のようです。御狩場にしてはずいぶん広い範囲を描いていますが、これは鷹狩の陣立てであると共に警備体制のようにも思えます。将軍がいる駒場野を点線が何重にも取り巻いていますが、鷹狩りの際の実際の陣形でしょうか、それとも警備網でしょうか。江戸時代は町人向けの浮世絵や地図が人気を博していたそうですが、「駒場御狩場之図」にはそうした娯楽性は感じられません。

気になることがもう一つあります。空川の支流の谷間を拡大してよく見ると、支流Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの谷に二つの橋(道)が描かれていることです。橋の両側に線を付けて幅広く描いてあり、ただの橋のマークではなく、この絵図の関係者は橋に特別な関心を持っていたようです。これは勝手なイメージですが、鷹狩りの際は大量の人馬や荷車が谷を駆け巡りますから、臨時に架ける橋の場所を記録したものではないでしょうか。橋が二つずつ描かれているのは行軍の往路と復路でしょうか。いずれにしても、谷間にしっかりした橋を架ければ、足元の田んぼに侍や馬が踏み込むこともないでしょう。

ところで、本稿の「上編」を読まれた三田用水研究家のきむらたかし様が貴重な資料を送って下さいました。明治12年ごろの公的な書類で、駒場農学校が支流Ⅱの谷地を所有者・田中頼庸から買い上げた記録です。細長い谷の図面と共に面積や代金が記されていました。駒場原は元々は目黒村の入会秣(まぐさ)場でしたが、野鳥や野獣が多いことから幕府が収公し(取り上げ)、谷間の低地は鷹狩の季節(秋から冬)以外は農民が使っていました。その土地が明治になってどのような所有関係になったのか分かりませんでしたが、この書類ではっきりしました。御鷹場は幕府から明治政府の内務省勧農局に引き継がれ、谷間の低地は農民の民有地となり、これを駒場農学校が買い取って「実験田」としたのです。きむらたかし様からはこの他にも貴重な資料をいただき、この場を借りてお礼申し上げます。詳しくは きむら様のサイト「三田用水のミッシング・リンク解消〔その3:駒場農学校〕」にありますので、ぜひご覧ください。https://mitaditch.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

4.3 北側水路の細い暗渠を歩く

御成道の坂で江戸時代の鷹狩りに思いをはせた後、次の目的地である駒場池に向かって出発しました。先ほど通り越した北側水路の暗渠(地図B⑦)まで戻り、ここを右に折れて住宅街の細い水路に入ると、そこからは“暗渠ワールド”が開けていました。道というよりは家々の隙間という感じで、暗渠の道を歩くのが好きな方ならばちょっとしたスリルを味わえます。それにしても南側水路と比べると見劣りがしますね。目黒区の土木管理課によると、南側水路は「昭和62年から平成元年にかけて下水道局により整備された公共下水道」だそうです。 |

|

|

|

||

| ピンクの子豚の奥にある北側水路の暗渠(地図B⑦)の入口。道の下には直径20cmの下水道管がある。 |

東に向かって伸びる北側水路。下水道局の区分では「水路敷(区道扱い)とある。 |

歩くのがやっと。こういう道はスリリングで楽しい(田島様撮影)。 |

北側水路(地図B⑦)は、狭い道の左右が住宅の壁や塀になっているため、前と後以外は視界ゼロです。そのまま東に進んでいくと、道は僅かに蛇行していて、足元はブロックや障害物でデコボコしていました。「まだこんな所があるのね!」「知らなかった」「ワ―」などの声が聞こえました。実は下見の時、長い紐につながれたワンちゃんが道に出ていて焦りましたが、今日はいなくてホッとしました。細い道を通り抜け、一度普通の道に出て、再びその先の細い道に入りました。しばらく歩くと視界が急に開けて、左側に店の看板が出ていました。入口から120mぐらいの所でしょうか、これで冒険は終わりです。目の前に、まっすぐ東に伸びる住宅街の舗装道路がありました。北側水路の暗渠は、ここからは舗装道路の下に入って(下水管となって)姿が見えなくなります。なお、私たちが歩いてきた北側水路のさらに20mぐらい北側にもう1本の短い水路が一時期ありましたが、今は住宅や道路の下になっています。 |

|

5.

駒場池周辺の水路と地形 |

| 5.1支流Ⅲの合流点から駒場池へ |

|

|

|

| 井の頭線のガート。ここに支流Ⅲの流れが下ってきて北側水路と合流していた。゙その約40m先のゴミ置き場(写真右奥)にも支流Ⅲのもう1本の流れが来ていた。 |

ガードを潜るとT字路に行き当たる。目の前に北に向かう細い砂利の私道があるが、これが支流Ⅲの左側の水路のようだ。 |

|

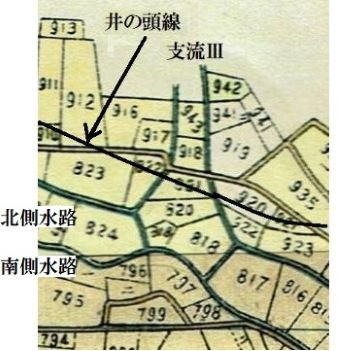

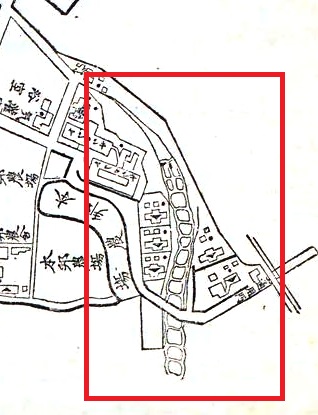

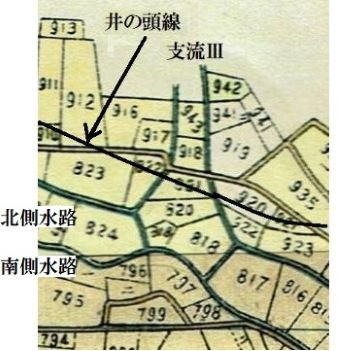

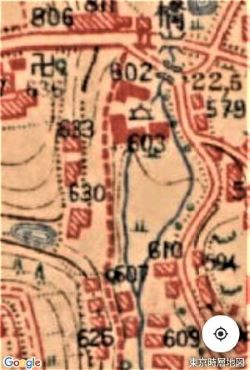

北側水路から住宅街の道に出ると、そのまま東に70mほど歩きました。トンネルから広場に飛び出した感じです。道の北側には住宅を挟んで井の頭線が走っています。この辺りは、駒場池の高台からくる支流Ⅲと北側水路との合流点です(地図B⑧)。下の図は、前に述べた明治末の「郵便地図」です。それによると、北(図の上)から支流Ⅲの左右2本の川が流れ下って北側水路と合流し、そのまま南進して南側水路とも合流し、そして東に向かって流れていました。この合流点の土地は、空川の谷底低地の中では最も広いエリアで(幅が70~90m)、田んぼの面積も広く、傾斜も緩やかで、水路も入り組んでいたようです。なお「後編」で歩きますが、この地域の水路のほとんどは、今では住宅街の道路や私道に姿を変えています。 |

|

明治44年の「郵便地図」で見る合流点の様子。支流Ⅲの左右2つの水路が、北(上)から南に流れ下って、西(左)から来る北側水路と合流していた。さらに真っすぐ流れて南側水路と合流し、それから東に向かった。「郵便地図」では北側水路が途絶している区間があるが、この間が繋がっている古地図もある。地図の井の頭線(昭和8年開業)は筆者が記入した。

|

|

明治や大正の「1万分1地形図」を見ると、駒場野公園のケルネル田圃からこの合流点まで空川の流れが描いてありません。田んぼのマークが続いているだけです。しかし、明治44年「郵便地図」(「東京市15区近傍34町村番地界入目黒村全図」)や昭和7年「目黒町番地坪数入地図」などでは北側と南側の2本の水路が描いてあります。空川の流れは小さいため(あるいは農業用水路と見なされて)、先の公的な地図にはないのでしょう。「1万分1地形図」では、空川の「起点」は支流Ⅲと南側水路が合流する辺り(地図B⑩)になっています。この地点で支流Ⅲの流れと北側水路、南側水路が合流し、水嵩が増して流れが太くなりますから、地図に川を描き込む基準に達したのでしょう。 さて、私たちは北の高台にある支流Ⅲの水源地帯を見るため、井の頭線のガード下を潜り,東大キャンパスにある駒場池に向かいました。ガードを潜った先はT字路の突き当たりでしたが、すぐ目の前に細い私道の砂利道が北に伸びていました(917番地と918番地の間)。北から流れてくる支流Ⅲの2本の流れのうちの左側(西)の水路です。砂利道は行き止まりで進めません。このためT字路をいったん左に曲がって、迂回する形で駒場池の方に向かいました。なお、このT字路を逆の右に曲がって30mぐらい歩くと、同じように北に伸びる行き止まりの私道がありますが、これが支流Ⅲの右側(東)の水路です(918番地と919番地の間)。この水路が流れ下る先を追うと、井の頭線の土手を横切って南側に出て、空川の北側水路と合流し、さらに先で南側水路に合流しています。

|

|

緩やかな坂を上り、階段を上がると東大「炊事門」があり、中に駒場池がある。坂の途中の右手にある白い建物と駐車場は東大職員宿舎で、昔はここを支流Ⅲの流れが下っていた。この土地は明治末から昭和初めまで大きな池だった。 |

|

|

|

||

|

さて、緩やかな坂道を北に向かって上っていくと、右手に東大職員宿舎の白い建物と駐車場があり、支流Ⅲの流れは、この宿舎の敷地の斜面を下って空川に向かっていました。明治から昭和の初めまで、この敷地には直径30~40mの大きな池があり、池の真ん中に島がありました。明治17年当時には田んぼが作られていましたが、後に支流Ⅲは、おそらく池に入ってから2本に分かれて本流に注いでいたのでしょう。この池が川の流れや伏流水を水源とした自然の池なのか、それとも灌漑用の溜池なのかはよく分りません。この上りの坂道はキャンパスの手前で急坂になって大きく右に曲がりますが、私たちは道路の左脇にある階段を上って東大「炊事門」の前に出ました。ここを入ると駒場池はすぐです。 5.2 ボーリング柱状図で見る二つの台地 |

|

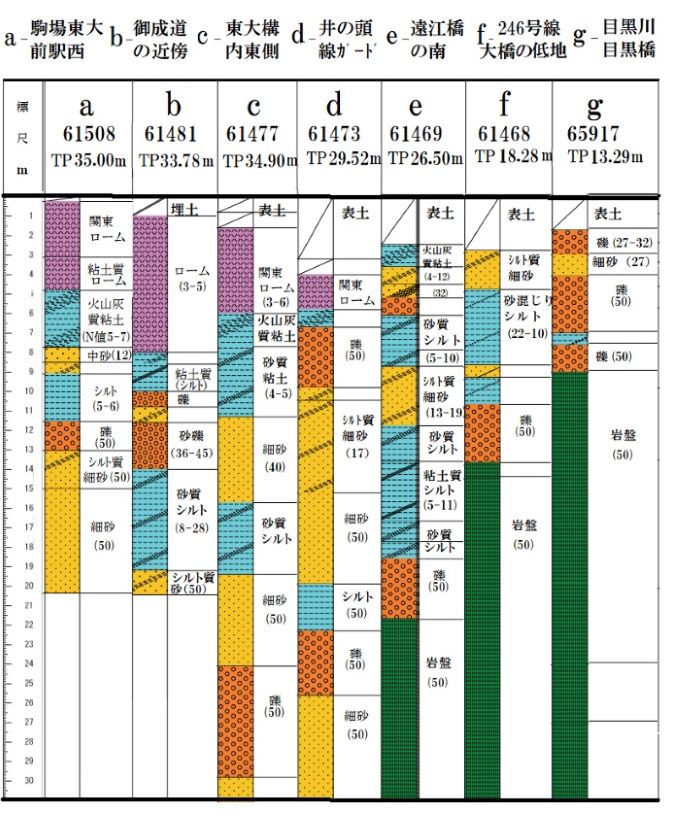

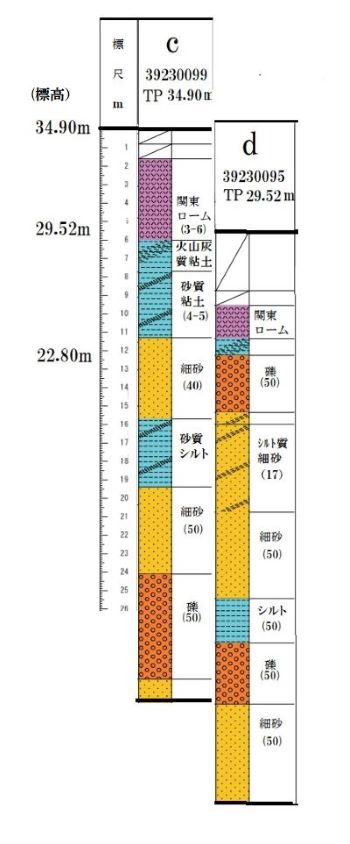

c地点は淀橋台、d地点は目黒台のボーリング柱状図。両地点は約350mしか離れていないが、古多摩川の侵入があった場所と無かった場所で地層が大きく違っている。 |

|

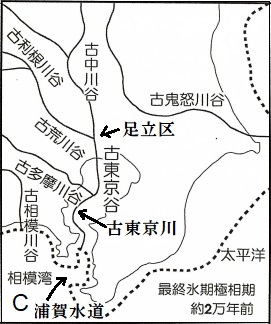

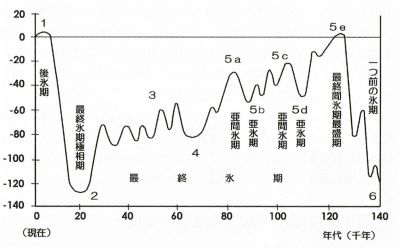

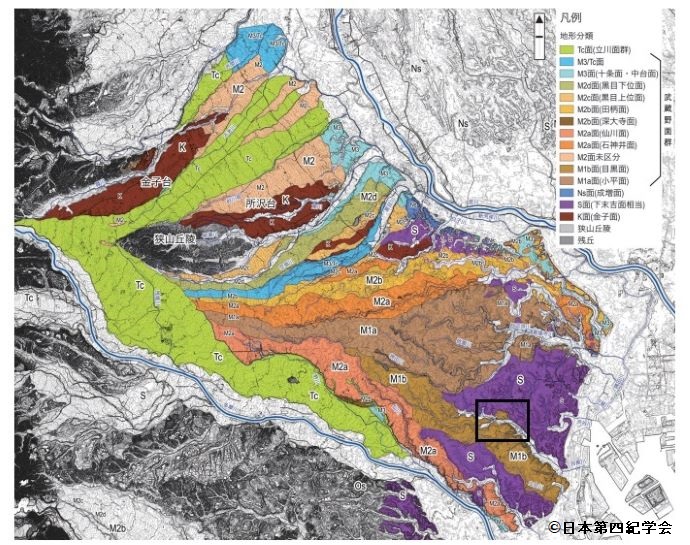

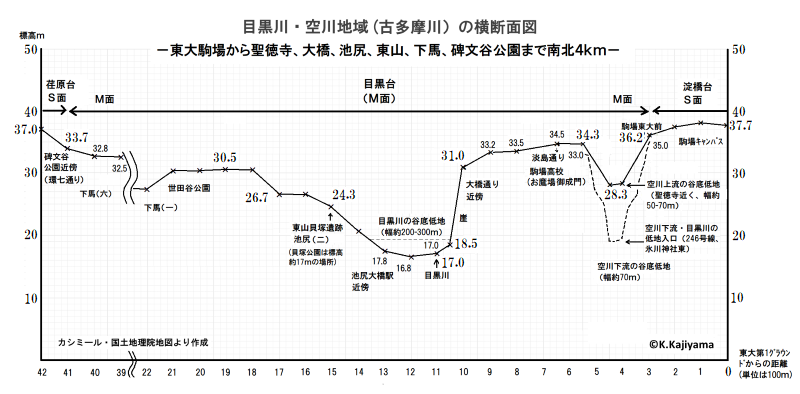

さて、これまで歩いてきた井の頭線ガード下から駒場池のある高台までについて、地形の特性を考えてみます。「上編」でも触れたように、私たちが散歩をしている場所は二つの大きな台地の境目、すなわち古東京湾が陸化した淀橋台(下末吉面:S面)と、その後古多摩川が下末吉面に侵入して作った目黒台(武蔵野面:M面)が接する土地です。道路の左脇の階段辺りはギリギリの境目で、古多摩川が側方侵食(横に向けた侵食)で作り出した崖の名残りとも考えられます。 これに対し、高台の駒場池近くで採取したc地点のボーリング柱状図を見ると、4.5mの関東ローム層の下に5.5mの渋谷粘土層、12.0mの上部東京層、約5mの東京礫層と続いている、こちらは典型的なS面の地層です。d地点のすぐ近くなのに、M面には必ずある武蔵野礫層がありません。高台の土地まで古多摩川が入ってこなかった証拠です。キャンパスの敷地内はボーリング柱状図が少ないのですが、駒場池の周りにはたまたま4本もサンプルがあり、そのいずれもがS面の特性を示しています。目黒区の東隣りの渋谷区の土地は全てS面で、柱状図もこれとほとんど同じタイプです。 以上のボーリングデータから駒場池の辺りの地形の歴史をイメージすると、約9万年前に古多摩川が下末吉面に侵入して流路を広げ、流れは東大キャンパスの手前まで押し寄せていました。しかし、駒場の小高い丘に阻まれてそれ以上は進めませんでした。古多摩川の侵入を受けた低地のd地点は、関東ローム層や渋谷粘土層、上部東京層など上部の地層がいったんは全て削り取られました。古多摩川が南に去った後も、今度は空川の浸食を受け、降り注ぐ火山灰や塵は全て洗い流され、浅い谷底に武蔵野礫が現れました。その後、2万年前のヴュルム氷期の頃に空川の谷が深く刻まれて、川の周りの土地が離水します。そこに関東ローム層が再び積もり、さらにその下部が川の水分で粘土化して今の地層ができあがったのでしょう。c地点は、海底から陸化した台地の上に火山灰や塵が順に積もっていったのに対し、d地点は削られたり積もったりと様々な歴史を経て今の姿となっています。d地点とc地点は350mぐらいしか離れていませんが、地下は別世界なのです。

5.3 支流Ⅲの水源と駒場池の成り立ち

|

|

「炊事門」の近くに咲いていた八重桜の下で記念写真。フェンスの奥(北側)に駒場池がある。支流Ⅲの流れは、この辺りから斜面を下って空川に向かっていたようだ。

|

|

私たちは職員宿舎横の上りの坂道を歩き、階段を上がって「炊事門」に着きました。フェンスの右の方に満開となった八重桜が見えたので、皆でそこに行って写真を撮りました。支流Ⅲの流れは、ちょうど桜の木の辺りから流れ落ちて空川に合流していたようです。その後「炊事門」から構内に入りました。変わった名前の門ですが、昔の寮時代は炊事用の出入り口だったとか。大きなボートの傍らを通り過ぎて、右の細い脇道に入って池の近くに来ました。左手に「柏陰舎(茶道部)」の建物が控え、いきなり異次元の空間に飛び込んだ感じです。その前庭から3~4m下った所に駒場池があり、濃緑色の水を湛えていました(地図⑨)。ここで武蔵野の面影が残る景色と言いたいところですが、池の歴史は意外に浅いのです。

|

|

湧水を湛える駒場池。愛称の一二郎池は本郷の三四郎池をもじった名前とか。この池を見ると留年するという噂もあるそうだが、学生の姿がちらほらと。 |

|

駒場池は長さ120~140m、幅20m前後の細長い池です(右下の図)。今の池が作られたのは平成20年(2008)ですから、まだ14年ほどです(注4)。したがって、駒場池は空川の主な水源ではありません(昔もここに湧水の小さな池があったとは思いますが)。明治・大正の古地図を手掛かりにして支流Ⅲの水源を遡ると、細長い谷間が北に向かい、やがて弧を描くように北西の陸上競技場の方に延びていています。谷頭は今の駒場池より200mぐらい北西でしょうか。明治17年に開かれた農学校時代のケルネル田圃の図面を見ても、支流Ⅲの始まりはだいたいこの辺りで、谷の途中から田圃が並んでいました(左下の図)。

構内を競技場の方まで歩いて水源の跡を探したことがありましたが、何も見つかりませんでした。というよりも、駒場池の北側の土地は谷間の面影など全くない平らな土地で、埋め立てなど造成が加えられたようです。駒場池の北側の斜面を見るとそのことが分かります。ここは古地図ではなだらかな谷ですが、今は数メートルの高さの断崖で、山道のような急な遊歩道が池に降りています。昭和前期に駒場池のすぐ西側で大規模な新校舎の建設があり、その土木工事で谷の奥が埋め立てられて平地になり、池の北側の所が断崖のような形で取り残されたようです。今も崖の近くにはコンクリートの壁で補強された部分があります。

明治の末の古地図を見ると(新校舎の建設より前です)、明治中頃までケルネル田圃があった所、すなわち今の駒場池の場所の南部分に二つの小さな池がありました(中央の図)。支流Ⅲが作った谷間は、川がサラサラ流れていた谷間というよりも細長い湿地帯であったようです。おそらく幾つかの湧水が谷の途中にあったのでしょう。今も駒場池の北の端に湧水点がありますが、さらに北の競技場近くの地下には伏流水の流れがあるかもしれません。なお、二つの小池の下の大きな丸い池は、先ほど歩いた職員宿舎の敷地にあった池です。 |

|

|

|

||

|

前掲「明治17年の農学校」部分。『明治前期勧農事蹟輯録. 上巻』(国会図書館デジタルコレクション)。赤枠は右の2図に対応。図の中ほどの数珠のような実験田が支流Ⅲのルート。左上の方に水源があった。 |

『東京時層地図』「明治のおわり・1万分1地形図1909年測図」。左図の赤枠部分。左上が谷頭。駒場池の所には二つの小池がある。その下の大きな池は今は職員宿舎。 |

『東京時層地図』の現代図。左図の赤枠部分。支流Ⅲの谷の一部が細長い駒場池になっている。 |

|

さて、池の脇に設けられた広場に進むと、駒場池の説明板がありました。どうも大学生向けのようで、地理学の専門語などが使われていて、特に後半が難しいです。内容はとても面白いので、分かりやすく書き直してみます。「今から13万年前、気候の温暖化で地球の海や陸の氷が溶けて海面が上がり、今の関東平野の大部分は海に沈みました(下末吉海進)。その海底に陸地の河川が運んできた土砂が積もって東京層と呼ばれる平らな地形ができました。約1万年後、寒冷化の時代に入り地球の海が凍り始めて海面が下がると、海底が再び陸になりました。この海から現れた平地(下末吉面)に関東ローム層(富士山などの火山灰)が降り積もり、やがて火山灰層の一部が変質して粘土化しました。粘土は水を通しにくいため、その上に水が溜まり、それが地表にしみ出して池が生まれました。(中略)駒場池があるこの高台は、昔は目黒川の支流である空川の水源地であり、明治の初めにこの地に農学校が開かれた時は、実験用のケルネル田圃や養魚場が作られました」。

目黒台の地形については「上編」の「3.空川を科学する」と本編の「5.2地層ボーリング図でみる二つの台地」でも触れましたので、併せてお読みください。古多摩川が下末吉面を淀橋台と荏原台に分断し、二つの台地の間に目黒台を作ったという話です。この13万年間に関東地方に大きな地形の変化が起き、その結果、今の東京の地形が作られ、そして空川や目黒川が生まれました。地形の成り立ちを調べていると、そのスケールの大きさに心を奪われます。最近の学者は、ボーリング調査のビッグデータを用いて、13万年前の下末吉海進よりさらに前の時代、まだ古東京湾が陸地だった14~24万年前の地形も研究しており、まさに想像を絶する世界です。

|

| 皆さんに駒場池のことを説明していた時、「駒場池は宙水ですよね」という発言がありました。「宙水」とは地中に溜まった自然の水タンクで、主に粘土化した地層の上にできます。淀橋台(S面)には、関東ローム層の下に渋谷粘土層があり、水を通しにくい性格を持っています。駒場の渋谷粘土層は高度29mに分布しており、湧水がある駒場池の高度とほぼ同じです。したがって、この辺りの池の水は、渋谷粘土層の上に溜まった宙水から流れ出したものと思います。かつてこの土地にあった2つの小さな池も、このようにして生まれたのでしょう。淀橋台には渋谷粘土層より上にある関東ローム層の一部が水分で粘土化し(水付ローム)、その上に「宙水」ができて水源になることもよくあります。駒場池がそのどちらなのか、はっきりしたことは分りません。 |

|

駒場池付近の地層や池の成り立ちについて説明し、皆さんからコメントを頂いた。次に説明するが、東大駒場構内遺跡に関しても話がはずんだ。参加者に研究者の方もおられてとても勉強になった。(別宮様撮影) |

| |

|

駒場池では、途中参加の方をお待ちしていたため、時間が余って皆さんと話をしました。参加者の中には地理学や文化人類学の研究者もおられて、色々と教えていただきました。木々の緑と湧水の池は最高の学習環境ですね。池の傍まで行って草花を摘んだり、池のスナップを撮ったりする方もおられて、楽しい時間を過ごしました。午前中は曇っていたのですが、午後からは晴れ渡って本当に良かったです。 |

|

6.

東大駒場構内遺跡の古代人と空川 |

|

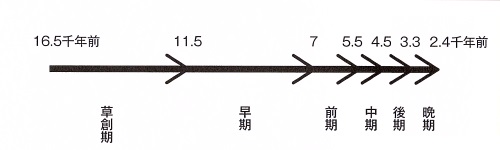

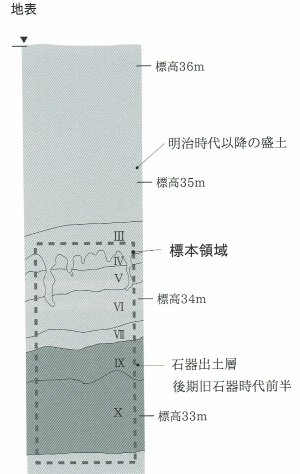

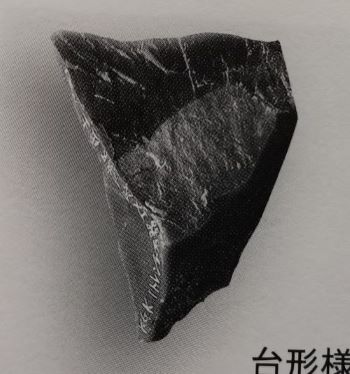

6.1 旧石器時代の記憶 駒場池の前では、キャンパスの敷地内で発掘された「駒場構内遺跡」の説明もしました。構内遺跡はキャンパスに主に8か所ありますが、その内の一つは駒場池から約200m(下図の㋐)、大学院数理学研究科棟の敷地内にあります。この地点の高度は35m、駒場池は28m、空川と支流Ⅲの合流点は25mで、池や川はいずれも歩いて5分以内ですから、ロケーションを見ただけで古代人の暮らしぶりが目に浮かんできます。散歩の下調べをしていて、駒場と本郷の両キャンパスで発掘調査が行われ、膨大な「報告書」が出ていることを知りました。石器や炭化材の年代測定も行っています。以下では、その一部をご紹介します。

|

|

駒場Ⅰキャンパス内の2018年時点での主な発掘調査地点。『東京大学構内遺跡調査研究年報12』に収録された「駒場地区調査一覧」に基づいて「駒場Ⅰキャンパス配置図(2021.4現在)」に調査地点を

|

|

駒場キャンパスは旧石器時代から3万年以上にわたって人の活動があった土地で、キャンパス全体が「目黒区No.1 東京大学駒場構内遺跡」に登録されています(注5)。先ず支流Ⅲの近くにある「大学院数理学研究科Ⅱ期棟」(以下略称「数理学研究科棟」、上図㋐)で発掘された旧石器時代の出土品について紹介します。『東京大学構内遺跡調査研究年報2』(以下略称『遺跡調査研究年報2』)によると、調査は新校舎の建設に伴って1996~1997年に行われました。調査地点の地形は「教養学部構内東端にある池より南に開析される谷と東西に流れる目黒川支流によって形成された谷に挟まれた東に延びる舌状台地上に立地している」と説明されています(注6)。難しい文章ですが、要するに「今の駒場池から南に向かう支流Ⅲの谷間と、東西に流れる空川(目黒川支流)の谷間との間に挟まれた東に突き出した台地(舌状台地)にある」ということです。湧水のある川の脇の高台には、水や食料が得やすいために昔から人々が繰り返し住んできました。渋谷川流域の高台にも多くの遺跡があります。この土地も古代人が暮らしやすい台地の一つだったと考えられます。

|

|

|

|

|

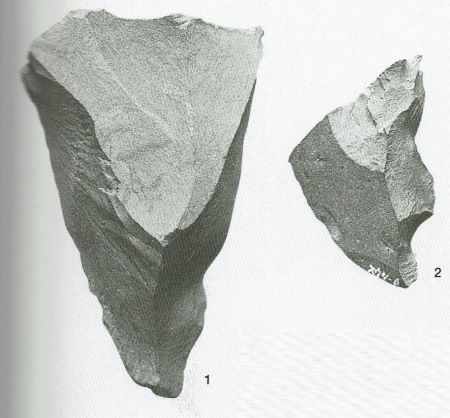

「数理学研究科棟地点」のⅣ層から発掘された「剥片」で、旧石器時代・珪岩(左は7.6×4.9×3.0cm)。 |

左図と同じく「数理学研究科棟地点」のⅣ層で出土した「礫群」で、石質はほとんどが砂岩。礫がまとまって発掘され、多くは焼かれて赤化していた。 |

|

左上の写真は「数理学研究科棟地点」㋐から出土した旧石器時代の「剥片」です。原石を砕いて作った石の薄いかけらで、この時代の人々はこれを加工して剥片石器と呼ばれる尖頭器・石槍、石鏃(やじり)を作りました。7点が出土しましたが、遺物の年代は出土の地層(Ⅳ層)から推定して24,000-25,000年前より数千年新しいようです。次に、右上は「礫」で104点が検出されました。ほとんどが火を受けて赤化しており、焼いて料理に使ったようです。礫の多くは接合することができ、接合後は17の個体となり、長径8~10㎝の握りこぶしの大きさになりました。この時代は過去12万年の間で気温が最も下がり、地球規模の凍結によって海面は三浦半島の久里浜沖まで退きました。このため東京湾は全て陸となり、そのまん中を巨大な古東京川が谷を深く刻んで(最大100m以上)流れていました。関東地方の川は全て古東京川の支流となって急流化し、目黒川も空川も急流化して谷を刻んでいました。寒くて草木があまり育たず、主に狩猟生活で暮らしていた旧石器人にとって、肉を切り割く「剥片」や料理に使う「礫」は大切な生活道具であったと思います。

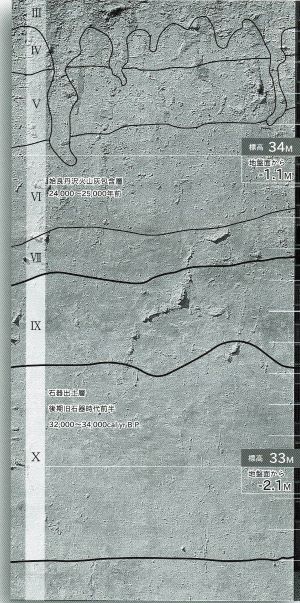

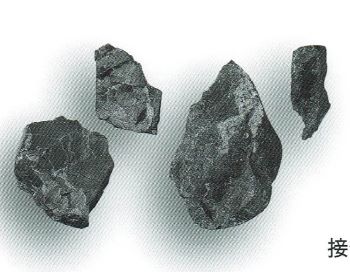

さて2003年のこと、キャンパス内の「国際学術交流棟」㋑の敷地で「台形様石器」と石器を加工する際の「剥片」「砕片」「石核」など32点、そして「炭化材」などがⅨ層、Ⅹ層から出土し、年代が測定されました(注7)。放射性炭素の年代測定によると、Ⅹ層は実年代で32,000-34,000年前です。場所は駒場キャンパスの西側、空川の支流Ⅱが流れていた坂下門(駒場東大前駅裏)の坂を約70m上った右側(東)にある高台です。先の「数理学研究科棟地点」の旧石器人より10000年以上も前にここに人が暮らしていたのです。32,000-34,000年前の気候は、20000年前の極寒期と比べると比較的温暖で、海岸線も極寒期ほど南に後退していませんでした。空川の流れもかなり緩やかで、水環境に恵まれていたのでしょう。

|

|

|

|

||

|

「国際学術交流棟地点」で発掘された「台形様石器」。幅約2cm。Ⅹ層の直上にあるⅨ層(後期旧石器前半)から出土。 |

同じく「国際学術交流棟地点」のⅩ層から発掘された石片4点。年代は32,000-34,000前。 |

左の写真の4点の石片を接合させたもので、「接合資料」と呼ばれる。握りこぶしの大きさである。「中編」タイトルの写真と同じ。 |

|

左上の「台形様石器」は「数理学研究科棟地点」のⅣ層から出土した剥片と同じような形をしています。しかし、サイズが約2㎝と小さいため、剥片ではなく、それを加工して作った石鏃のようです。次に中央の写真ですが、Ⅹ層という最古層から出土した4点の剥片や砕片です。次の右上の写真は、ハート形の一個の石に見えますが、実は中央の4点の剥片や砕片を合体させて元の姿に復元したものです。『遺跡調査研究年報5』に掲載されていた原石の写真から筆者が計測したところ、高さ約8㎝×幅約7㎝とかなり大きいものでした。この遺物には「接合資料」という変わった名前が付いていて、文字通り出土した後で接合した創作物です。言わば3万年以上前に作られた立体ジグソーパズルで、その仕組みを読み解くことによって、古代人が原石をどのように加工して、どのような石器を作り出したのかを知ることができます。それと共に、この場所で古代人が実際に石器を作っていたことも分かります。このハート形の石は古代人の情報が秘められている宝物なのです。

ここで、先ほどの「礫」の話に戻ります。群馬県みどり市にある「岩宿博物館」のサイトは、旧石器時代の人々の暮らしを写真や図を見ながら楽しく学ぶことができます。その「Ⅳ―4どんな料理があったのだろうか」によると、「狩りで捕れた動物は、生で食べたり、直接火で焼いたりしたこともあったでしょう。岩宿(旧石器)時代の遺跡からしばしばこぶし大の焼石がまとまって発見されることがあり、「礫群(れきぐん)」と呼ばれています。土器がなく煮炊きのできなかった当時の人々は、石を焚火の中で焼いておいてそれを取り出し、その余熱で蒸すといった調理をしていたと考えられます」とあります。先の「数理学研究科棟地点」の遺跡でも「礫」がまとまって発掘されており、火を受けた跡があることから、料理に使われていたことは間違いないでしょう。

私が「この時代はまだ土器がないため煮炊きができなかった」と述べたところ、参加者の方から「そういうの、ポリネシアで今でも使ってますよ」という面白いお話がありました。実際に現地に行って調査をされたそうです。「ポリネシアで石を熱くして、その上に肉などを載せて真っ黒焦げにならないように温度を調整しながら料理をしているんです」。その話をお聞きして、ハワイで豚の蒸し焼きとフラダンスをセットしたツアーに参加したことを思い出しました。大切な「礫」のことはさっぱり覚えていないのですが、豚肉に大きな葉っぱを何重にもかけて蒸し焼きをしていた記憶があります。日本では、縄文時代に土器を発明して煮炊きの文化が始まりましたが、ポリネシアでは旧石器時代の料理法が何万年も続いて残っているとは驚きです。

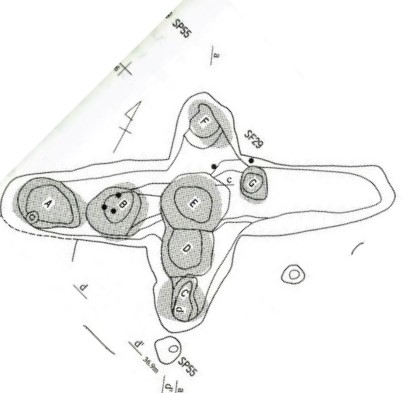

次は、先の「数理学研究科棟地点」(先図㋐)で発掘された縄文時代の遺物です。旧石器人がこの高台に住んで1万年以上も経ってから、同じ高台に縄文人が暮らすようになったのです。もちろん偶然ではなく、近くには湧水が何か所かあり、また空川や目黒川の近くで暮らしやすかったのでしょう。この場所から住居跡らしき物1軒、炉穴13基、土坑9基などが出ました。時期は縄文時代の「早期後葉」、すなわち9000~7000年前です。住居跡かどうかについては発掘者の間でも判断が難しいようです。 ところで、縄文というと土偶や土器が話題になりますが、この遺跡は「炉穴」が多いのが特徴です。炉穴とは戸外に掘った調理用の穴で、土器を置く燃焼部の小さな穴と人が作業の足場に使う大きな穴が並んでいて、その間を地中に掘った煙道で繋いでいます。大きな穴の深さは50㎝ぐらいのようです。また煙道がない素朴な炉穴もあるそうです。わざわざ穴を掘って火を燃やす理由は、焚火と違って風の影響を受けずに作業ができるからです。小さな穴の上に鍋を置き、その脇に掘った大きな穴の中にしゃがんで、横の煙道から風を送って煮炊きをします。炉穴は素人目には地味な遺物ですが、発掘のプロたちにとっては縄文早期の生活や社会の構造を探る上で重要な手がかりのようです。

|

|

|

|

||

| 数理学研究科棟地点」の炉穴SF29。煮炊きに使われた7つの炉穴が十字形に並んでいる。横幅は約4mと大きい。 |

炉穴SF29から土器片が2つ出土した。土器片2は早期後葉の時代。土器片1の時期は不明。 |

|||

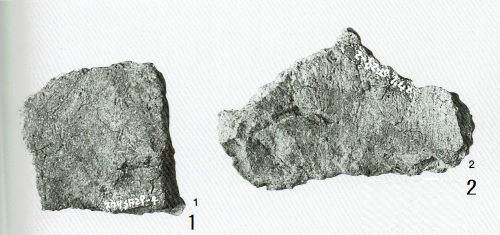

「数理学研究科棟地点」には「炉穴」が13基あり、重複したもの(並んだり重なっている穴)が8基、単独のものが5基あります。左上のデッサンと写真(SF29)は重複した炉穴の一例です(注8)。鳥か宇宙人のようなミステリアスな形が夢を誘います。全部で7箇所の燃焼部が縦横十字形に並んでいて、全体の長さは410cm×242cm×深さ46cmです。中にある穴のサイズは色々ですが、大きいものは長径184㎝×短径100㎝×深さ42㎝、燃焼部の焼土の厚さは12㎝です。ここで「土器片」も見つかっていますから(右上の写真)、燃焼部の穴に土器を置いて火をおこし、煙道から空気を送って煮炊きしていたのでしょう。発掘調査をされた佐藤律子氏によると、調理用以外にも暖房や照明などにも使っていたようです。竪穴住居が普及してくると、住居内の炉にとって代わられ、暮らしから消えていきました(注9)。つまり炉穴は縄文早期に目立って現れる遺物で、遺跡の時代を判定する目安になっています。

なぜ幾つもの「炉穴」が一か所に集まっているのでしょう。共同生活をしていた縄文人が同じ時間に集まって炊事をしていたとか、あるいは皆で宴会をしていたようなことが思い浮かびますが、事実はどうなのでしょう。説明の時に皆さんにご意見をお聞きしたところ、お一人の方が「美濃焼の釜を見に行ったことがあるんです。窯業の釜でも中に石やレンガを積まないと直ぐ壊れてきてしまう。駒場の炉穴はそんなものは積んでないから、使っている内に直ぐ壊れてしまった。それで順番に新しい炉穴を作ったのではないですか」と発言されていました。作業の現場を見てこられた方の話は説得力がありますね。炉穴は同じ時期に作られ同じ時間に使われたのではなく、違った時期に作られたものが幾つか残ったことになります。 先の佐藤氏も、「炉穴」の耐用期間が過ぎたためではないかと述べています。つまり、炉穴が壊れるとその脇に新しい炉穴を作ったため、結果的に複数になったという解釈です。その他にも、季節によって風向きに変化があるため炉穴を作り替えたとも述べています。炉穴が不思議な十字形になったのも、そうした工夫の積み重ねということでしょうか。さらに、同じ集団がこの辺りの土地を回帰的に移動していて、一定の時間を置いて炉穴を作って使っていたという説も紹介しています。佐藤氏と同じく発掘調査をされた草野尚詩氏は、炉穴の耐用期間と共に、家族や集団による共同体的な利用、占有意識の芽生え、定住生活への準備といった新たな動きを論じています(注10)。炉穴が複数集まって出土することは、技術的な問題だけではなく、縄文時代の生活スタイルや社会変化とも深く関わっているようです。

|

|

花崗セン緑岩の「磨石(すりいし)」。縄文時代に特徴的な出土品で、クリやドングリなど堅い物を磨り潰すのに使われた。その形から石皿と考えられる。 |

穴SF29から土器片が2つ出土した。土器片2は早期後葉の時代。土器片1の時期は不明。

|

もう一か所、「数理学研究科棟地点」の炉穴で遺物が多かったSF23を取上げます(注11)。年代はF29と同じく縄文時代の「早期後葉」で、土器片23点、礫2点、磨石1点が出土しました。この「礫」は、旧石器時代に焚火で焼いて蒸すのに使った「礫」と同じタイプでしょう。興味深いのは「磨石(すりいし)」です。これはクリやクルミ、ドングリなどを磨り潰して粉にするために使った道具で、楕円形をした13.6㎝×9.5㎝×厚さ4.6㎝、重さ1.045㎏の平たい花崗セン緑岩です。磨石は旧石器時代から古墳時代まで出土しますが(今だってあります)、たくさん出てくるのはやはり堅い実をよく食べていた縄文時代です。色々な形があり、叩き石と石皿がセットで出土することが多いようです。この磨石は石皿でしょう。一時、世間で「縄文クッキー」が話題になりましたが、当時は堅果をアク抜きする技術がすでにあり、焼いたりおかゆにして食べていました。 駒場池の広場での話を終えて、再び空川の流れに戻ることにしました。駒場池を後にして少し高くなった西の遺跡の方向を眺めました。地図からは炊事門近くの道は標高31mですが、「数理学研究科棟地点」の方向はだんだん高くなっていて約35mです。この土地が昔は小高い丘で、古代人たちが自分たちの住処と谷を流れる空川を行き来していたと思うとわくわくしますね。

炊事門を出て下末吉面(S面)の淀橋台と別れ、階段の道を降りて目黒台(M面)のゾーンに入りました。そして、緩やかな坂道を下り、井の頭線のガードを潜って北側水路との合流点に戻ってきました。2つの台地の往復の旅はこれで終わりです。「下編」では、合流点から旧偕行社の崖下を通り、駒場用水の跡、淡島通りの遠江橋を経て氷川神社まで歩きます。お楽しみに。 |

|

(注1)この地域の「下水道台帳」(東京都下水道局)を調べると、南側水路は駒場野公園の田んぼの起点から「水路敷(区道扱い)」の表記が始まり、駅前、御成道を通って支流Ⅲとの合流点まで続いている。北側水路を見ると、駅前商店街の道に「水路敷」の表記が無いが、これは商店街の道に沿って川が流れていた時代が古くて記録にないためと考えられる。しかし、御成道を横切って住宅の裏道に入った所から支流Ⅲの合流点の土地までは「水路敷」となっている。「下編」で触れるが、支流Ⅲの合流点の土地には北側水路と南側水路を繋ぐ縦(南北)の水路があるが、これも「水路敷」である。

(注2) 江戸周辺で設定された御鷹場は葛西筋、岩淵筋、戸田筋、中の筋、目黒筋、品川筋の六筋で、これらは江戸幕府によって厳重に管理され、地元の農民には鷹狩りを行うための賦役が課せられていた。

(注8) 前掲『遺跡調査研究年報2/1997年度』、168-171頁、227頁

<中編・終り> |

|

|

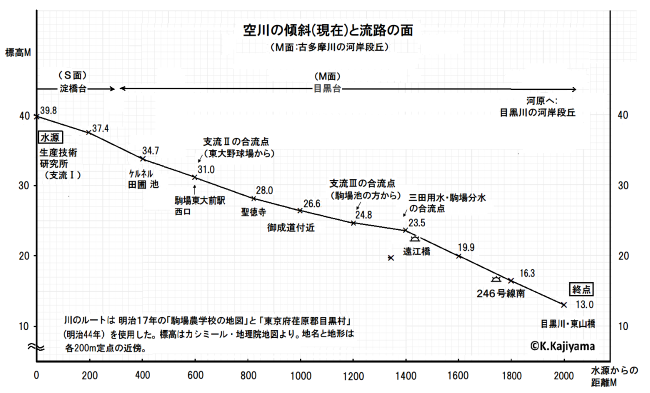

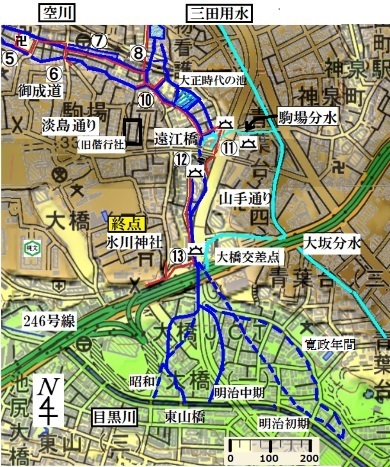

7.1 空川と支流Ⅲの合流点 「中編」の最後では、駒場池を後にして緩やかな坂道を下り、井の頭線のガードを潜って北側水路の合流点⑧に戻ってきました。空川はこの合流点から徐々に南に曲がりますが、私たちも流れに沿って南に下り、淡島通りの遠江橋⑫を渡り、国道246号の大橋交差点⑬に向かいました。246号の先はオフィス街で川跡がないため、目黒川の岸辺までは歩かず、氷川神社を終点にしました。 |

|

「郵便地図」の再掲。図の数字は旧番地。駒場池からの支流Ⅲの二本の流れが下り、空川の北側水路と南側水路に順に合流し、下流の遠江橋へと流れていく。井の頭線や文字等は筆者。 |

|

上図は「中編」で紹介した「郵便地図」(注1)の再掲載です。興味深いことに、これから私たちが歩こうとしている現代の道路は、この明治44年の地図に描かれた水路の形とほぼ同じです。初めは偶然の一致かと思っていたのですが、昭和20-25年「地理院地図 空中写真」に同じ形の道路が写っていたため、水路が時を経て道路に変わったことが分りました。水路の多くは下水道となって道路の下を通っています。道路に変わった時期は、この辺りが田んぼから住宅地になった昭和の初めでしょう。 さて、北の高台から南に流れ落ちた支流Ⅲの左右二本の水路は(「郵便地図」の上部分)、合流点の土地(真ん中の六角形)に入り、西から来た北側水路、南側水路と順に合流しながら、下流へと向かいました。この六角形のような川筋は、北側にある線路内の敷地を除いては、今もそのまま道路になっています。私たちは井の頭線のガード(地図の822番地の右上)を通り抜けた後、北側水路の道を横切り、さらに40~50m歩いて突き当りの角に出ました(824番地の右下)。線路のガード下からこの角までは支流Ⅲの左側の水路の続きで、道路に「水路敷」(区道扱い)の指定があります。突き当りの道は、昔は南側水路(現在は水路敷・区道扱い)⑩でしたが、今は少し手前(西側)で暗渠の道が扉で区切られており、その後は一般道路や住宅の下に入っています。 |

|

|

|

|

南側水路の道から崖を見上げる。戦前には、この高台に陸軍の偕行社住宅が並んでいた。 |

よく整備された崖下の南側水路の暗渠の道⑩。扉があって中に入れない。昔はこの右脇(北側)に田んぼが並んでいた。 |

|

|

私たちは南側水路の暗渠の道を確かめるため、この角を右(西)に曲がり、流れを少し遡りました。道の左に建つマンションが途切れると、その奥(南側)に高い崖が現れました。崖の上部は石積みで黒くがっしりして、いかにも古そうです。戦前はこの高台の上は陸軍用地で、陸軍の将校たちが住む偕行社住宅がありました。昔は下から見ると威圧感があったことでしょう。崖下に自転車の駐輪ラックがありましたが、同じ空間に戦前と現代が混在しているような不思議な感じがしました。この道は南側水路の暗渠の道へ続いていましたが、途中に鉄扉があって先には行けませんでした。散歩の当日は、この崖下で駒場の軍事施設について説明したのですが、後でまとめて報告します。 |

|

|

||

|

支流Ⅲとの合流点に現れた北側水路の暗渠の道。最近改修したので立派な作りだ。ここも扉があって中に入れない。 |

井の頭線の土手にある構造物(ゴミ置き場)。支流Ⅲの二本の水路のうちの右側(東)の1本らしい。 |

||

|

次に、この道を引き返して北側水路の暗渠の道を見に行くことにしました。先ほどの角(824番地の右下)まで戻り、さらに道なりに東に少し進むと、突然広いT字路(817番地の左下)に出ました。ここを左(北)に曲がって30mほど歩くと、右側に北側水路の入口が見えました。緑色の扉が付いた暗渠の道で、鍵がかかっており、のぞき込むと東南の方に伸びていました。昭和の最後に改修した区間であるため、「中編」で通った住宅街の細い北側水路とは違って立派な作りです。この場所から井の頭線の方を見ると(920番地)、線路土手の横腹に扉のような形をしたコンクリートの構造物があり、ゴミ置き場になっていました(右上の写真)。この構造物は支流Ⅲの右側の水路跡のようです。その後、今来た道を引き返して南側水路が流れるT字路まで戻り、あとは左(南)に折れて淡島通りの遠江橋(松見坂交差点横)へと向かいました。この道は妙に幅が広く、いかにも河川敷の跡を道路に直したような感じでした。 7.2 駒場の二・二六事件 空川の流れはこの辺りから南に少しずつ曲がります。私たちは道なりに数十メートル歩き、大正時代に池があった所に差し掛かりました。直径40~50mはある大きな池で、道路から東側の崖まで広がっていました。この時代の水路は池に流れ込んでいたのかもしれません。少し先の淡島通りの手前にも小さな池がありました。この土地は明治時代は田んぼで、昭和は住宅地ですから、池が現れたのは田んぼから住宅地に切り替わる時期です。湧水池ではなく、灌漑用の溜池か休耕田に水が溜まったのでしょう。 さて、昭和になると南側水路が道路に変わり、これと並行して西側にもう1本細い坂道が作られました。この道は偕行社崖下に沿うように淡島通りに向かっており、両側は静かな住宅地です。実は、この道に歴史的な大事件と関わる人物の家がありました。「二・二六事件」の首謀者の一人、栗原安秀中尉の自宅です。小池泰子『駒場の二・二六事件』によると、事件の四日前の昭和11年(1936)2月22日に、仲間たちが栗原宅に集まり、2月26日の日取りを決めたとありました。 青年将校たちの精神的な拠りどころと言われた山下奉文将軍(当時は少将)の家は、栗原宅から500mぐらい西にありました。「中編」で「南に伸びる御成道」という写真を載せましたが、その御成道に左斜めから交差している坂道の上です。青年将校たちは山下将軍を慕い、しばしば自宅にも出かけていたようです。栗原宅の裏手(西側)の高台には偕行社住宅があり、ここに多くの陸軍将校とその家族が暮らしていました。お互いに行き来することがあり、国家の政策について論議を交わしたこともあったでしょう。駒場は今では想像もつかない軍人たちの濃密なコミュニティーでした。 以前に渋谷川上流ツアーで芝川を散歩していた時、二・二六事件の理論的支柱とされた北一輝の代々木の家の近くを通り、その足で千駄ヶ谷にある共謀者の西田税の家の前も通りました。昭和7年(1932)血盟団事件で襲われた団琢磨の原宿の家の近くも歩きました。渋谷川を調べて地元の方の話をお聞きしていると、大空襲の被害に遭われたことや戦争で亡くなられた方の話が時々出ます。穏田川が流れていた表参道の周りは高級軍人の家があったため徹底的に爆撃され、一般の方々の被害も大きかったそうです。河骨川の水源の山内邸には、対空機銃が設置されていたという話しもお聞きしました。平和な時代が長く続いていますが、戦争の記憶はまだ地元の人の心に残っています。 7.3 江戸の御用屋鋪と明治の軍事拠点 駒場の土地は、東西に流れる空川を挟んで北の淀橋台と南の目黒台に分かれています。その目黒台の高台も、東西に走る淡島通りを挟んで北側に偕行社住宅や練兵場があり、南側には様々な軍事施設がありました。江戸時代は淡島通り(当時は滝坂道)の南側に御鷹場を監督する幕府の御用屋鋪があり、近代になってそこに明治政府の軍事施設が設けられたわけです。鷹狩を平時の軍事訓練と考えれば、この高台は江戸時代から昭和まで軍隊の伝統を継いできたと言えます。

|

|

|

||

|

「駒場野の狩場絵図」(川井家所蔵『目黒区史』)。上半分に御鷹場が、下半分に幕府の御用屋敷が描かれている。 |

明治半ばから作られた駒場の軍事施設。 |

||

|

左上の「駒場野狩場絵図」は、幕府の目黒筋の綱差であった川井権兵衛の家に伝わるものです。「中編」ではその子孫の川井康男様について少し触れました。この絵図の上半分は空川の谷を含む駒場野のお狩り場で、下半分が幕府の御用屋鋪です。淡島通りの南にある今の駒場高校の校門のところに将軍の御成御門があり、御用屋敷は今の駒場高校、東邦中高、筑波大付属中高を併せた約5万坪の広さがありました。この御用屋敷の前にある御成門と御鷹場をつなぐ南北の道が、私たちが先に訪れた御成道です。御成御門を入ると、御用屋鋪には御膳所、お役宅,掃部頭・老中方お目見え所など様々な建物と東西の大きな御薬園がありました。

御用屋鋪は将軍の休息所として使われていましたが、役割はそれに留まりませんでした。駒場野だけでなく目黒筋一円の鷹場を監督し、更に鳥見役という役人が常駐して鷹場の管理と共に村々に不穏な動きがないかを監視していました。御用屋敷は藁ぶきでしたが、余りの大きさに地元の農民たちも驚いたと記録されています。この絵図には空川の4つの谷間がありますが、川は描かれていません。そこに「田」「畑」という文字があり、橋がしっかりと描かれています。「中編」でも空川の橋のことを取上げましたが、やはり特別な意味があったようです。川井家は幕府の命で御鷹場の土地を管理し、また幕府と農民との間に立って鷹狩を滞りなく行う役目を務めていました。

時代が下り、明治24年にこの地に騎兵実施学校が開かれました。この土地に初めて作られた軍事施設です。右上の図は明治42年の「1万分1地形図」ですが、これを見ると近衛輜重兵営や騎兵実施学校など施設が、江戸時代には御用屋鋪だった地所に作られています。その頃の駒場の様子について、「上編」の「はじめに」で引用した山本和夫氏が「昭和2年頃の駒場界隈」の中で語っています。「駒場の道路は駒場、青山、代々木の各練兵場をつないでいるせいか、昼間は輜重兵、騎兵、砲兵などの部隊が狭い道を土煙や大きな音を立ててよく通過した。夜になると静かで軍隊のラッパの音が鳴り渡り、開通間もない小田急電車の走る音が聞こえてきて、郷愁を誘った」と。 |

|

昭和3年建立の「記念碑天覧台」 |

|

|

駒場の町は敗戦によって大きく変わりました。軍事施設は全て撤去され、住宅、官舎と共に学校、公園、病院などが建ち並ぶ町になりました。そうした中で、過去の歴史が目の前に飛び出してきたようなモニュメントがあります。それは、大橋二丁目の高台にある「天覧台の碑」です。陸軍輜重兵第一大隊が昭和3年に建立したもので、石碑の周りには「由来記」や建物の図面があり、その重厚な存在感は訪れる人を圧倒します。明治時代はここに陸軍乗馬学校(後の陸軍騎兵学校と陸軍輜重兵学校)があり、明治25年(1892)には明治天皇が卒業馬術を展覧されたとありました。明治天皇は11回、大正天皇は4回行幸されたそうです。戦後の一時期、題字と碑文が削り取られるということが起きましたが、昭和56年(1981)に戦友の方々が集まって復元しました。

8.

空川と三田用水・駒場分水

8.1駒場分水の新旧の水路

私たちは栗原中尉の家があった偕行社住宅の崖下の道を後にして、南側水路を遠江橋へ向かって歩きました。この辺りから空川の向きが右に曲がり始めます。東に向かっていた水路が南の方に曲がり、遠江橋まで来るとほぼ真南に流れます。このため、これからは水路の呼び名を変えて、北側水路を「東側水路」、南側水路を「西側水路」とします。

先ほど空川と支流Ⅲとの合流点まで来た時、この辺りの谷底低地は他の低地よりも広いと述べました。その理由として、この土地の傾斜が緩いことが上げられます。合流点の付近の傾斜は1kmにつき6.5mで、空川の流域でいちばん平らです(「上編」「3.4空川が作った谷の形」参照)。支流Ⅰの水源からここまでの傾斜は1㎞につき12.5mで、この地の約2倍あります。空川の流れは支流Ⅲとの合流点で停滞し、川の水が周りの土地を側面侵食して低地の幅を広げたのでしょう。大正時代は辺り一面が田んぼで、道の東側には大小の二つの池が並び、のどかな田園風景が開けていたようです。

|

|

|

||

|

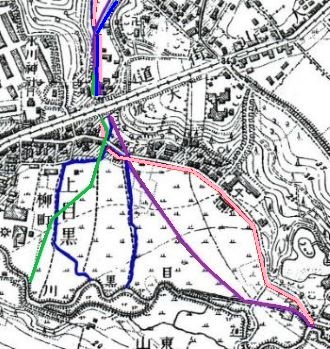

「2万分1迅速測図原図」の駒場分水のルート。「文明開化期」『東京時層図』より。駒場分水は高台を流れる三田用水に発し、西に向かい、北に迂回して空川の東側水路に注いだ。文字と高度(黒)は筆者。 |

左図に対応する「国土地理院地図」松見坂交差点付近。いずれの水路も今は暗渠か埋設されている。空色の線は三田用水と駒場分水。紺色は空川。赤色は歩いたルート。図中のアルファベットは歩いた地点(AからEまで)。 |

||

|

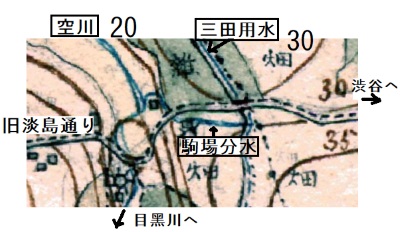

私たちは西側水路(以前の南側水路)を南に約200mほど歩き、淡島通りの少し手前まで来ました。この左手(東側)の土地は、三田用水の駒場分水が流れ下って空川に合流していた所です。駒場分水は、寛政9年(1797)に三田用水が農民に払い下げられた時に始まった分水で、上目黒村の灌漑に使われてきました。左上の地図は、明治13年「2万分1迅速測図原図」(「文明開化期」『東京時層図』)です。この地図を見ると、駒場分水が東(右)の高台を通る三田用水に始まり、旧淡島通りの南の土地を西(左)に向かって進み、その後通りを越えて北(上)に向きを変え、最後は空川の東側水路(以前の北側水路)に落ちています。右上の図は、左図の三田用水と駒場分水の水路を現代の「国土地理院地図」に水色で描き込んだものです。紺色は北から来る空川の流れ、赤いルートは当日に歩いた道で、アルファベットは立ち止まって見学した地点です。 淡島通りに出る1本手前の道を左(東)に曲がると(右上の図の赤いルート参照)、細い道が山手通りの歩道に向かって伸びており、突き当りが上り階段になっていました。階段の下まで行くと、突然右手にフェンスの扉が付いた暗渠の道(地点A)が現れました。それが左下の写真で、駒場分水の川跡です。昔の分水跡にしては意外なほど立派に整備されていました。流れの方向は空川とはほぼ逆で、山手通りの方(南)からこちら(北)に向かって流れ落ちていました。川跡の場所は空川と合流する少し手前のようです。残念なことに扉が閉まっていて中に入れませんでした。

|

|

|

|

|

地点A:階段の右脇に駒場分水の暗渠が流れ下っている(田島様撮影)。 |

地点B:山手通り脇の歩道から見下ろした駒場分水。かなりの傾斜で北の方に流れ下っている。 |

|

|

階段の下で駒場分水の暗渠(A)をしばらく眺めてから、階段を登って崖上の道に出て右に曲がり、20~30m先の道幅がやや広い所から川跡を見下ろしました(地点B)。右上の写真がそれです。水路は階段の下まで緩やかな弧を描いて下っていました。駒場分水が斜面を勢いよく流れ落ちていた様子が目に浮かびます。三田用水の土地は民間に売られて残っていないはずですが、なぜここに水路があるのでしょう。三田用水に詳しい木村孝様にお聞きしたところ、「駒場分水の下流は自然の川跡として上目黒村の土地だったからではないのか」とのお話でした。アドバイスをありがとうございました。なお、三田用水の各地の分水のルートを調べると、そのほとんどが短い「人工の分水」と長い「自然の川」のハイブリッドな組み合わせになっていて、地元を流れていた小川を巧みに使っていたことがうかがえます。灌漑用の水路を手早く整備するための農民の知恵だったのでしょう。

|

|

|

||

|

昭和7年「目黒町番地坪数入地図」字駒場、字氷川周辺。目黒町の地図なので三田用水は描かれていないが、図の右側(東)の道に沿って流れており、右下方にその一部が現れている。駒場分水は二本に分かれ、上の1本は旧淡島通りに沿って西に流れ、もう1本は南西に向かって途中で終わっている。 |

目黒区「目黒区路線網地図」部分図。

「波線」は水路。山手通りの松見坂信号の北側に、北西に向かう短い「波線」が確認できる。駒場分水の流末の場所である。他にも、空川の水路の所々に「波線」が描かれている。南側水路と支流Ⅲの流れ下っていた土地に多く見られる。 |

||

|

ところで、駒場分水のルートは近代になってかなり変わりました。左上は昭和7年「目黒町番地坪数入地図」(以下「昭和7年地図」)で、昭和初めの駒場分水の流れが分かる珍しい地図です(注2)。それによると、三田用水に発した駒場分水は明治初めと違って二本に分かれています。一本は以前よりも北に移動し、旧淡島通りの道沿いを西に流れており、通りを越えて北に向きを変えて空川の東側水路に落ちているのは以前と同じです。もう1本は南西の方に流れて途中で止まっていますが、この土地には津田水車(後述)がありましたので、水車用に引いた水路かもしれません。この辺りの土地は高台で、明治初め頃はすべて畑でした。昭和初めは宅地と事業所だけですから、地域開発に伴って水路を移したのでしょう。三田用水が流れている尾根の高さは35m、空川は26mですから、約100mの間に約10m落下していたわけで、北側の水路はかなり急流だったようです

この川跡について説明していた時、「駒場分水はなぜこの場所に作られたのですか」という質問を受けました。これは難問です。その場ではお答えできず、後に私の仮説を北沢川文化遺産保存の会のフェイスブックに載せました。前に三田用水の分水の多くは自然の川を巧みに利用していると述べましたが、駒場分水の川筋を調べると、案の定というか、三田用水が通る尾根から空川の谷底低地に向けて谷間が開けており、川がその谷間を流れていたらしいことが分かりました。つまり、駒場の小川を使って灌漑をしていた地元の農民たちが、三田用水が払い下げられた際に、その小川に分水を引いたのです。詳しくは、後日にHP「三田用水の物語」で紹介したいと思います。

駒場分水のことを調べていて“大発見”がありました。実は、地点A-Bの短い川跡は過去の遺物などではなく、「現役の水路」だったのです。右上に紹介した「目黒区路線網地図」をご覧ください。駒場分水の川跡に「波線」が伸びていますが、これは現在の水路のマークです。私は当初、この川跡は下水道だと思っていましたが、下水道局の方が現地に来られて、これが下水道ではないこと、目黒区が管轄していることを確かめました。そこで目黒区の土木課境界係にお尋ねしたところ、「法務局の公図に描き込まれているので、今も水路だ」とのご返事でした。駒場分水の一部が「水路」として生きていたのです!おそらく今も地下水が流れているのでしょう。川跡にしては立派な理由もよく分かりました。水路の土地は平成15年頃に国から目黒区に払い下げられたとか。下水道局と目黒区土木課の方々にはありがとうございました。

8.2 ブラタモリに出演した叔母様

ここで、ブラタモリに登場した地元の方の話をご紹介します。三田用水と空川のことを調べるために青葉台4丁目の三田用水の水路跡を歩いていた時、年配の男性がおられたので三田用水について尋ねました。すると「妻の方が詳しいと思います」と言って、ご自宅から奥様を呼んできて下さいました。それが明るい気さくな方で、道にあるマンホールを指さして「これが三田用水が流れていた所で、あと幾つかあるんですよ」と。「私は子供の頃からここに住んでいて、うちの塀の下は三田用水だったの。三田用水の上には枕木が架かっていて、きれいな水で魚もたくさんいました。時々色の付いた鯉なんか泳いでいて。水遊びもして、泳いだ子もいました」。「幅は1m半ぐらいかしら。水は膝くらいまでありましたよ」。「火事があったりすると消防車がポンプで水をそこから引いて。火事を見に来た人たちが、上の方だけ見て走るものだから、後から後から用水に落っこちちゃって。眼鏡を用水に落としてしまって、暗いから見つからないで翌朝早くに探しに来た外人もいましたよ」。三田用水は地域の防火用水の役割も果たしていたのですね。

「何年か前、私が道に出ていたら、見たような人がこちらに歩いてきて、それがタモリなの。顔があったのでお互いに挨拶して」。私は当時ブラタモリを録画して見ていたので、「ブラタモリで三田用水を取上げたことがありましたから、その時の撮影じゃないですか。この辺りを歩いていましたよ」と申し上げたら、「そうみたい、三田用水のことを色々聞かれたので、そういう話をしたらとっても喜んでくれて。私、テレビに出ちゃったんですよ、ハハハ」「その後みんなが電話をかけてきて。それからはこの場所がすっかり名所になっちゃって、テレビを見たという人が次々とやってきました」「タモリさんが『良く知ってますね』と褒めてくれたので、『古狸なだけですよ』と言ったら、それがまたテレビに出ちゃって」。奥様が子供の頃に体験された三田用水は昭和30年代中頃だと思います。本当に楽しいお話で、歩き回っていた疲れがすっかりとれました。ありがとうございました。

奥様には「石橋供養塔碑」(青葉台1-2-1)も教えていただき、すぐ近くなので見学しました。この供養塔は、中目黒村を始めとする多くの村々が三田用水に架かる石橋に感謝して文化9年(1812)に建てたもので、昭和47年(1972)に発見されました。敷地のマンションの住人の方々のご厚志で保存、修復されたということです。それにしても、橋を供養するとは珍しいですね。案内板によると、三田用水がよく増水して通れなくなるため、安全に通行できる堅牢な石橋を作り、橋に感謝を捧げたとのことです。多くの村々の名があるということは、ここを通っていた「滝坂道」(現在の淡島通り)が交通の要所であったこと、そして当時の三田用水の存在の大きさを感じます。 8.3

駒場分水が開いた水車産業

|

|

昭和7年「目黒町番地坪数入地図」、遠江橋周辺の拡大図。旧淡島通りの脇を流れる駒場分水に明治の頃は津田水車と吉永水車の2台が掛かり、また駒場分水が流れる空川には昭和まで宗田水車が、明治の頃加藤信吉水車が掛かっていた。図中淡島通りに描かれた赤い橋のマークは、下が(旧)遠江橋、上が新遠江橋。水色の実線は空川の水路、点線は駒場分水の水路で、いずれも筆者の推定に基づいて記入した。 |

|

|

目黒区によると、駒場分水には合計4台の水車が回っていました(2018年目黒区特別展「目黒の水車一覧」より)。駒場分水の流れが創り出すエネルギーは、この土地に水車産業を興す大きな力となりました。上図は先の「昭和7年地図」の遠江橋周辺を拡大したものです。駒場分水は、空川に合流するより手前でまず津田水車と吉永水車の二つを回していました。駒場分水が注ぎ込まれた空川にも宗田水車と加藤信吉水車が掛かっていました。宗田水車は遠江橋の袂(地図Cの⑫)に、加藤信吉水車は目黒川の河原の手前(地図Cの⑬)にありました。遠江橋から目黒川河原にかけては水路の傾斜が大きく、また駒場分水を受けて水量も豊かで安定的であったため、水車の稼働に好い立地でした。空川の水路に「堰」を設けて水を溜め、その水を吐き出して動輪を回していたのではないでしょうか。営業内容を見ると、これらの水車は精米・製粉だけでなく、薬種、撚糸を行なっていました。その他にも目黑区には活版、墨汁、タバコ製造などを手掛けていた水車があったそうです。明治になって新しい製品の需要が生まれ、水車の動力がそれに応えたのです。

駒場分水の水車の中でいちばん規模が大きいのは、明治29年に新設された津田水車です。水輪が2丈3尺(約6.9m)という巨大なもので、渋谷川のいちばん大きい玉川水車(2丈4尺)と同じレベルでした。初めは精米用でしたが、やがて薬種業も加わりました。時代は日本麦酒、目黒火薬製造所の生産が拡大する時期で、水車は工業の動力源として盛んに利用されました。用水の需要も、明治半ばには田んぼの灌漑から工業製品の製造へと移り始めました。大正時代になると電力の普及によって水車産業は衰退し、大正の終わりまでにはほぼ姿を消しますが、駒場の水車は寿命が長かったようです。津田水車は大正14年まで、宗田水車は昭和3年まで営業し、目黒区では最後の水車になりました。以上の4台の水車の営業内容、設立・廃止時期などを注釈にまとめましたので、ご参照下さい(注3)。

8.4 松見坂のお地蔵様と遠江橋

私たちは山手通りの歩道から駒場分水の跡を見た後、すぐ南にある松見坂の交差点に出ました。この交差点は、東西に走る新淡島通りと南北に走る山手通りがダイナミックに交差しており、住宅の隙間や狭い川跡ばかり見てきた私たちには広々として眩いばかりでした。地形的には東の淀橋台(S面)と西の目黒台(M面)がぶつかり合う所で、その間を空川の谷間が北から南に抜けています。淡島通りが嵩上げされたので谷間は目立ちませんが、それでも交差点の西側が少し窪み、その先は坂道が上っていて、ここを空川の谷間が通っていたことを感じさせました。

|

|

8.1の「国土地理院地図」松見坂交差点付近の再掲載。空色の線は三田用水と駒場分水。紺色は空川。赤色は歩いたルート。図中のアルファベットは歩いた地点(AからEまで)。以下では地点Cから始まる。 |

|

|

|

||

|

松見坂の交差点を渡ると、目の前に「松見坂由来の石碑」(地点C)がありました。その由来は「道玄坂上にあったとされる『道玄物見の松』が良く見えたから」、または「坂の途中に松見地蔵があったので」とありました。『道玄物見の松』とは、この辺りに住んでいた盗賊の道玄が旅人を狙って物見をしていた松のことで、渋谷の道玄坂もこれに由来しています。松見坂の場所ですが、石碑がある交差点の所ではなく、交差点より少し西にある坂道です。何でこの外れた場所に目黒の“ブランド坂”があるのかと思いますが、昔の地形を知ると納得できます。

昔の旅人が江戸の市中から滝坂道(淡島通りはその一部)を通って府中へ向かう時、渋谷の尾根を流れる三田用水を越えた後、曲がりくねった急な坂道を空川の河原まで下り、遠江橋を渡り、再び急な坂を上って府中へと向かうことになります。その坂に付いた名前が松見坂です。府中から来た人ならば、空川手前の坂の上から遠くに「物見の松」を見て、もうすぐ市中だと思ったことでしょう。遠江橋を間に挟んで、直線距離で250mぐらいの間に、落差10~15mのスロープを下がったり上がったりする変化に富んだ地形ですから、景観も美しく、簡易の休憩所もあったでしょう。地形的に見ると、このスロープの東側は古多摩川と空川が作った崖で、西側は空川が削り取った崖です。 |

|

|

|

||

| 松見坂由来の碑。松見坂の由来が書いてある。 |

松見坂地蔵尊。今は松見坂交差点から空川に下りる途中にある。 |

地蔵堂脇の遠江橋の親柱。「とほとふみはし」と彫られている |

||

| 交差点の角にある「松見坂由来の碑」を見た後、すぐ右にある脇道を通り越し、その先の窪地にある松見地蔵尊の祠(D地点)に着きました。祠には赤いよだれかけを付けたお地蔵様が祀られ、傍らに空川に架かっていた遠江橋の親柱が2基置いてありました。賑やかな交差点のすぐ脇ですが、ここには別の時間が流れています。この親柱の1基には「とほとふみはし」と、2基目には「明治32年六月成」とありました。明治24年に大橋に陸軍乗馬学校(後の陸軍騎兵学校)が創設され、明治25年に初めて明治天皇が行幸して卒業馬術を天覧したことから、木橋からレンガ造りの眼鏡橋に作り替えられました。この橋は代々木練兵場と駒場・駒沢練兵場を往復する軍隊の通り道でもあったため、大正2年には新遠江橋に作り替えられ、昭和になってさらに改修が加えられました。以前、代々木八幡宮で説明を頂いた宮司さんから「神社というのは、地域で不要になったが捨てられない遺物を残しておくのにちょうど良い場所だ」と伺ったことがあります。遠江橋の親柱をここに残していただいて本当に良かったです。 |

|

淡島通りを潜る歩行者用地下道の東側を流れていた空川(水色)と橋(赤)を描いてみた。遠江橋は淡島通りの下(脇)に架かっていた(赤)。写真の左手前に松見坂地蔵尊が鎮座する。 |

|

|

ところで、遠江橋はどこにあったのでしょうか。『東京時層地図』から見ると、今の淡島通りの南側の脇辺りに架かっていたと思われます。場所は歩行者用の地下道の少し東側でしょうか。なお、遠江橋の名前の由来ですが、ここに屋敷があった愛媛県宇和島の伊達遠江守にちなむもので、徳川幕府が御鷹場御用屋鋪を置く際にこの土地を差し出したと伝わります。 |

|

9.

空川の谷間を歩いて国道246号へ |

|

9.1 二つの水路と宗田水車、そして山手通りの工事の壁 |

|

|

||

| 明治末になると、遠江橋を越えた空川は2筋に分かれて谷間を流れ、120mぐらい先で再び1筋になった。右下の水色の線は三田用水・大坂口からの分水。赤枠は右図のエリア。 |

『東京時層地図』の大正末期の遠江橋周。 空川は新遠江橋、遠江橋の下を流れた後で2筋に分かれた。西側水路は宗田水車に使われ、昭和の初めに姿を消した。東側水路は昭和38年まで流れていた。 |

||

|

次に、遠江橋より南側の水路の様子を見ていきましょう。左上の図は、明治末から大正末にかけての空川の水路を現代地図に描き入れたものです。これまで述べたように、淡島通りまで2筋で流れてきた空川は、1筋の流れになって遠江橋の下を通り抜けた後、宗田水車の手前で再び東と西の2筋に分かれました。このうち西側水路は、宗田水車を回した後に南に下り、東側水路は今の山手通りの下に入って南に流れ、約120m先で再び2筋の流れは合流していました。 右上の大正末期の地図で2筋の流れに囲まれたお芋のような形の土地は、上の3分の1が宗田水車の敷地、下の3分の2が田んぼでした。現在の山手通りは、東側水路のさらに東を蛇行している道路の土地を改造して建設したものです。なお、空川は昔から二つに分かれていた訳ではないようで、江戸時代の地図を見ると1筋です。左右のどちらかははっきり分かりませんが、古地図で見る限りは西側水路の方に感じられます。いずれにしても幕末か明治以後に側流を作ったのでしょう。 さて、私たちは松見坂地蔵尊の祠を後にして、右脇にある小さな階段を降り、南に向かう暗渠の道に入りました。道というよりは家に挟まれた細い通路で、前の「目黒区路線網地図」では「波線」の水路となっており、グーグル地図に道は載っていません。この細い通路は、住宅街の十字路を通り抜けて山手通りの下まで伸びていました。私たちもこの通路を30~40mぐらい進むと、山手通りのコンクリートの壁で行き止まりになりました(地点E、左下の写真)。昭和38年に山手通りを作る大工事がありましたが、その時に作られた壁で、東側水路の道はこれでお終いです。この大工事の貴重な写真を目黒区めぐろ歴史資料館からいただきましたので、後に紹介します。

|

|

|

||

|

遠江橋から南に向かう東側水路の道(「波線」の水路)。山手通りの「壁」で途切れていた。地図のE点。 |

宗田水車の敷地を東西に通っていた道路。今は住宅街の中の道。手前の青い線が東側水路、奥は西側水路の道。 |

散歩の当日は、山手通りの壁の前でこれから歩くルートや空川の暗渠化工事について説明しました。その後、この通路を引き返し、住宅街の十字路を左(西)に曲がり(右上の写真)、突き当りの西側水路の道に出ました。先ほど大正末期の地図で見たように、この辺りは宗田水車の敷地内で大きな水車と家屋が建っており、敷地より南側は田んぼでした。 宗田水車は目黒川の流域では最後の水車です。明治42年の「1万分1地形図」を調べてみたところ、目黑川に14台の水車があり、「大正14年測図」でも13台残っていました。しかし、昭和初期になると宗田水車だけが残り、以外は全て消えています。水車が昭和の初めに回っていた記録が他にもありました。前に紹介した山本さんの手記「昭和2年頃の駒場界隈」ですが、「(前略)農学部の池や水田から流れ出る空川も勢いよく水が流れていて、従弟たちとふなやナマズを取ったり水泳び(ママ)をしたりした。下流の遠江橋近くや台地の尾根を流れる三田用水には、水車が掛かっていた」とありました。「下流の遠江橋近く」というのは宗田水車ですね。

9.2 昭和38年度の暗渠工事

宗田水車の敷地を後にして、西側水路の道を国道246号線に向かって歩き始めました。国道246号はかつての大山街道です。これまで歩いてきた空川の景観と違って、右側(西)から高台の崖が迫ってきます。空川が何万年もかけて作った谷ですが、とくに約2万年前のヴュルム氷期に深く掘り込んだものでしょう。上流では幅50-70m位だった空川の谷底低地は、偕行社崖下の支流Ⅲの合流点では70~90mに広がりましたが、遠江橋を越えて再び上流と同じぐらいの幅に戻りました。100mぐらい歩くと、右側に崖を登る長い急階段がありました。地形図を見ると、ここには西から東の道に伸びる小さな谷頭があり、大正時代は谷の途中に小さな池もありました。短い川が流れ落ちていた時代もあったことでしょう。私たちは、古い石垣の家など、これまでとは一味違う景観を楽しみながら、深い谷間を南に向かって歩きました。

|

|

|

||

|

右側の崖を上る階段の道。西から東に伸びる小さな谷頭の跡だ。 |

古い大谷石の石垣を積んだ家。奥(西側)は高台に向かう斜面が控えている。 |

||

|

少し歩くと、山手通りまでが見える場所に出ました。宗田水車の敷地から120mぐらいでしょうか。左には山手通りに抜ける道もありました。先の大正末期の地図によると、宗田水車の敷地で東西に分かれた水路が再び合流する所です。この場所については興味深いことがあります。昭和38年に山手通りを建設した際、空川の暗渠工事も同時に行っているのですが、目黒区めぐろ歴史資料館からいただいた工事現場の写真に、ちょうどこの辺りから国道246号にかけての景観が写っていました。 |

|

暗渠直前の空川の姿を伝える貴重な写真。看板に「道路予定地 環状六号線 東京都」とある。撮影日は昭和38年(1963)3月31日。場所は環状6号線・山手通り交差点の工事地区。目黒区めぐろ歴史資料館所蔵。 |

|

|||||||||

昭和38年の工事は広範囲で、新遠江橋付近から国道246号手前まで約300mの区間でした。左上の写真は、当時の工事現場の写真で、国道より北側100mぐらい手前の場所です。私たちが歩いてきた谷間の道の東側です。写真は近くのビルの屋上か西側の崖の上から撮ったものでしょう。写真の右奥(南)を拡大すると、国道246号とそこを通る自動車が見えます。国道のさらに南側はまだ工事に入っていないようです。手前にある縦長の工事現場には、横木が架かった空川の水路と枠組みのようなものがあり(写真中央)、周辺は資材の山です。山手通りの幅は約30mですが、工事現場の幅はそれより広いでしょう。空川のすぐ左側(東)に家並みがありますが、立ち退く前でしょうか。右上の写真は筆者が同じ場所から撮りましたが、アングルが低いため、同じようには写りませんでした。 |

|

山手通りの歩道の植え込み。この近くに加藤水車が架かっていた。左の青い線は目黒川の河原に向かう空川の想定ルート。奥に巨大な立体交差が見える。 |

|

合流した水路が山手通りに近づくと、周りの景色が急に開けてきました。山手通りに出ると、目の前に国道246号と高速3号渋谷線の高架道路がそびえ立ち、その下に山手通りが滑り込む現代的な光景が目に飛び込みました。空川河口部の面影などどこにもありません。私たちは騒音の山手通りを南に50mほど歩いて、立体交差点の手前まで来ました。空川が昭和38年に暗渠になる前は、山手通りの歩道の植え込みの辺りに空川が流れ(上の写真)、その脇に明治半ばまで加藤信吉水車が回っていました。加藤水車水輪の大きさは2丈(約6m)と大きな動輪で、精米・製粉を手掛けていましたが、営業期間は長くなかったようです。空川はその後河原に入って目黒川に注いでいました。今の河原はビルと道路ばかりで川跡がないため、目黒川までは歩かず、通りのローソンの脇で昔の流れの様子だけを説明しました。

なお、この加藤信吉水車の先で三田用水の大坂口分水が空川に流れ込んでいました。大坂口分水は駒場口と中川口の間に増設されたもので、明治11年の記録では上目黒村に給水したとあります。現在の山手通りと246号線が交差する辺り(大橋)で空川と合流していました(9.1左の地図参照)。明治以降の空川には、上流の明治農学校・ケルネル田圃の分水、中流の駒場分水、そして下流の大坂口分水の三つの分水が引かれ、それぞれ灌漑や水車、そして農事実験に使われていました。三田用水がこの地域の発展に大きく貢献していたことが分かります。

9.3 目黒川河原の水路と地形

空川は国道246号を超えると目黒川の河原に入りますが、その先のルートは時代によって大きく変わりました。その理由を考えると、この土地がどのような歴史を経て今に至ったのかが分かります。まずは明治初めから昭和の時代まで、空川がどのように流れていたのかを探ります。

|

|

|

||

| 図は明治42年「世田谷」『1万分の1地形図』。図の上部を斜めに走るのが大山街道。当時の目黒川の河原はすべて田圃。図中の線は空川の水路で、紫色は明治初期、紺色は明治末期、緑色は昭和半ば、ピンクは寛政年間の流れ。 |

(参考)「東京時層地図」の「航空写真」で見る現代の河原の様子。図の上部を斜めに走るのが国道246号線。河原の土地にはオフィスビルが林立し、空川の跡はほとんど残っていない。図下の緩やかな曲線が目黒川。 |

||

|

左上の図は、明治42年「世田谷」『1万分の1地形図』に空川の水路の変遷を描き入れたものです。それによると、明治初めの空川は大山街道を越えると目黒川の河原を東南の方に真っすぐに流れていました(紫の線)。当時は目黒川がよく氾濫していましたから、田んぼはまだ河原の一部に限られていたのでしょう。明治の終わりになると、河原は田んぼで埋め尽くされ、空川は灌漑用水として整備されました(紺色の線)。河原には何本もの小道が現れますから、この2本の水路以外にも、小さな水路が河原全体に張り巡らされていたのでしょう。昭和に入ると田んぼはすべて姿を消して工場や事業所に変わり、空川は工業用水や排水路として使われるようになりました(緑の線)。昭和の水路の一部は今では道路となって氷川橋に届いており、その下には下水道幹線が通っています。

ところで、地図の右側にあるピンクの弧を描く線ですが、これは江戸時代・寛政年間(1789-1801)の空川の河原の水路です。左下に紹介した「上目黒村の村絵図」『目黒区史』に基づいて描き入れました。この「絵図」を見ると、駒場野から流れてきた空川は、大山街道(中豊沢村と池尻村を結ぶ道)の辺りでやや東に向きを変え、岡藩中川修理太夫の抱え屋鋪の脇の道に沿って流れ(図中の赤い矢印)、屋敷の少し先(今の菅刈公園の南)で目黑川に注いでいます。屋敷の東側には三田用水が流れており、その水が中川邸の庭園の池に流れ落ちていましたから、空川はそうした庭園の残水も集めて目黒川に注いでいたようです。水路が道にぴったり付いていますので、灌漑や排水だけでなく輸送用の水路に使われていたのかもしれません。

|

|

|

||

| 「上目黒村の村絵図」(『目黒区史』)。寛政年間(1789-1801)。当時の空川下流は、河原を通る道に沿うように流れて目黑川に注いでいた。 |

「文明開化期」『東京時層地図』。河原の道は変わらないが、空川の水路は道から河原の中程に移っている。右下に旧中川邸の庭園の池が見える。 |

||

|

次に、右上の「文明開化期」『東京時層地図』を見ると、空川の水路は明治の初めになると道から離れ、河原の中ほどに移っています。中川家の抱え屋敷は今の菅刈公園で、滝や池をしつらえた名園でしたが、明治に家を退去した後に水路が変わったと思われます。なお、空川が流れ込んでいた目黑川は、大正時代まで大きく蛇行しており、洪水が頻繁に起きる川でしたが、大正15年から昭和14年にかけて大規模な工事が施されました。現代の「航空写真」を見ると、しっかりと護岸工事がなされた目黒川が、緩やかなカーブを描いて流れています。

さて、話は空川河口部の地形の話に移ります。先ほどの明治42年{世田谷}『1万分の1地形図』には等高線が細かく描かれています。その分布を見ると、南北に走る空川の谷を間に挟んで、険しい崖線が西(左)から東(右)へ長く続いています。この見事な崖線と大きな河原が生まれるまでには、地形学的に2つの大きな出来事がありました。一つは9~7万年前、この地に侵入した古多摩川が下末吉面を北の淀橋台と南の荏原台に分断し、その間に目黒台を作ったことです。もう一つは、7~6万年前に古多摩川が南の地(久が原)に去った後、その川跡に目黑川(地形的には名残川と呼びます)が生まれたことです。現在の険しい崖と大きな河原の地形は、この二つの川の協働作業によって生まれました。目黒川が古多摩川の名残川であったことを考えると、険しい崖は古多摩川の浸食によるところが大きかったでしょう。また目黒川の河原が川の規模と比べて不釣り合いに大きく、傾斜もかなりあることから、ここでも古多摩川の働きが大きかったことを感じさせます。古多摩川の浸食作用なくして、このダイナミックな景観は生まれなかったでしょう。

|

|

|

||

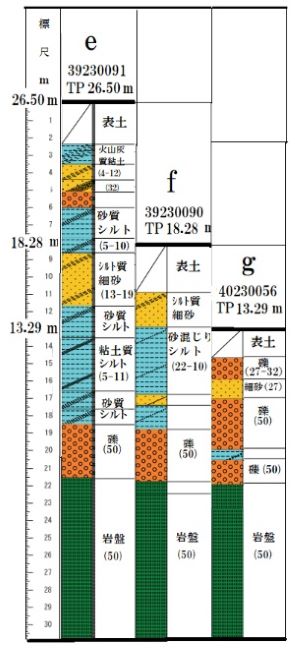

| 上図は『国土地理院・基盤地図情報数値標高モデル5mメッシュ』から作成(DEM段彩表示)。図中のa~gはボーリング調査地点。 右図は各地点に対応した東京都建設局「東京の地盤」(GIS版)のボーリング柱状図。コメントは以下の本文。ボーリング柱状図の全体像は「上編3.3」参照。 |

|||

|

「下編」の最後に、地形の歴史を詳しく見るため、遠江橋から目黒川河原までの「ボーリング柱状図」を分析します。先ずe地点ですが、ここは遠江橋の南で、空川が谷間を深く下刻して流れ始める所です。「中編」のd地点と同じく典型的なM面の地層で、オレンジ色で示した武蔵野礫層(地下5~6m、高度20~21m)と東京礫層(地下18.5~21.5m、高度8~5m)の二つの礫層を持っています。武蔵野礫層は古多摩川が運び込んだ地層で、東京礫層は関東地方が海に没する前の陸の時代(おそらく16~24万年前)に、当時の“古い”古多摩川が運んだ礫や砂です。約2万年前のヴュルム氷期になると、海の凍結で海面が退いて東京湾が陸化したため、目黒川が急流化し、空川も遠江橋の南辺りまでが深く削り取られました。しかし、武蔵野礫層の一部は残ったようで、その上に上流からの沖積層が溜まりました。火山灰質粘土は、その後の短い期間に関東ローム層が変質して作られたと考えられます。

次にf地点ですが、ここは大橋の崖下で、空川はこの辺りで目黑川の広い河原に入ります。e地点の上部に見られた武蔵野礫層、砂質シルト等はf地点では空川によって全て削られ、さらに下の東京層もかなり削られています。空川が削った他にも、目黒川が側面浸食で削った可能性があります。最後にg地点で、目黒橋のすぐ近くです。目黑川の下刻作用により東京層から上の地層は全て削られて、礫層がほとんどむき出しになっています。いちばん上層の礫と細砂がN=27-32と少し柔らかいので、上流から運ばれた礫かもしれません。この地点は今は目黒川の河原ですが、過去に川底だった時代があるように思われます。なお、東京礫層の下にある緑色の層は古い岩盤層です。以上、e、f、gの「ボーリング柱状図」を分析すると、この土地を流れた古多摩川と目黒川、そして空川の悠久の歴史が蘇ってきます。なお、空川流路全体のボーリングデータは上編3.3をご覧下さい。

おわりに―氷川神社の高台に登って

|

|

|

||

| 氷川神社の階段の上から空川の谷底(山手通り)を見る。 |

氷川神社から南の目黑川方向を見る。立ち塞がる高層ビルや高架道路の彼方をイメージして。 |

||

|

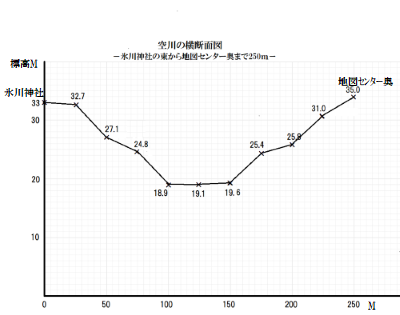

私たちは、大橋の少し手前で空川が流れる谷底低地の山手通りを離れ、右側の急なスロープの道を国道246号線まで上がり、すぐ前にある氷川神社の裏門(東側)の階段を登りました。階段の上から眼下を眺めると、なんて高い崖なのでしょう!神社の高度は32.8m、山手通りから神社まで高度差は14.5mあります。この崖には火山灰(関東ローム層)が約7m積もっていますから、残りの7.5mは空川が作り上げた谷間という計算になります。遥か下の方に、かつて空川がサラサラと流れていた山手通りが見えました。この景観を参加者の皆さんに見ていただきたくて、氷川神社の高台にお連れしたのです。散歩の最後は、江戸時代の「駒場御狩場之図」(「中編」4.2参照)を広げ、氷川神社を中心とした360度のパノラマを説明して予定を終えました。今の氷川神社は高層ビルと立体交差の道路に囲まれていますが、地形の知識とイメージの力さえあれば、時空を超えて周りの景色を見渡すことができるでしょう。空川の散歩は私にとって初めての企画でしたが、2㎞足らずの川がこんなにも歴史豊かで地形的にダイナミックなものとは想像しませんでした。案内役を務めることができて本当に幸運でした。

原稿が長くなりましたが、読者の方には最後までお読みいただきありがとうございました。散歩に参加された皆様には専門家の方々も交えて議論が盛り上がり、とても楽しいひと時で、多くを学ばせていただきました。改めてお礼申し上げます。最後になりますが、めぐろ歴史資料館の小野様、目黒区の土木課や下水道局の方、今回も地層分析でご指導いただいた渋谷区郷土博物館・文学館の粕谷崇先生に心から感謝申し上げます。

|

| |

氷川神社の東側階段で記念撮影。最後まで元気に階段を登り切りました。 |

| <注釈> (注1) 「荏原郡目黒村全図」『東京市15区近傍34町村番地界入』明治44年、東京逓信管理局、人文社版 (注2) 「目黒町番地坪数入地図」(帝国在郷軍人会、目黒町)昭和7年 (注3) 駒場分水と空川に掛かる4つの水車。①津田水車、駒場分水。字駒場576、精米〈営業用)、薬種細末、明治29年から。大正14年にまだ存在する『明治42年1万分の1地形図大正14年部分修正』。②吉永水車、駒場分水。同上927、精米業(営業用)、糸繰り、明治20年前後9年以上。③宗田水車、空川(駒場分水)。字氷川602,精穀、製粉(営業用)、昭和3年まで存在する(「1万分の1地形図1928-36(昭和3-11)年測図・修正」『東京時層地図』。④加藤信吉水車、空川(駒場分水)。同上613、精穀、製粉(営業用)、明治20年前後数年)「1万分の1地形図」では明治42年のみに掲載。以上の資料は鈴木芳行『近代東京の水車』(1992年)、2018年目黒区特別展『目黒の産業ことはじめ』「目黒の水車一覧」、「世田谷」『1万分の1地形図東京近傍』、「1万分の1地形図1928-36(昭和3-11)年測図・修正」『東京時層地図』などから作成。 |

Copyright © 2022 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved