| 2011年5月―10月・バックナンバー3 |

|

|

raveltr(最新トピックスへ) 10月7日 中田喜直と「メダカの学校」 先日の朝、恵比寿ガーデンプレイスの北側の住宅地を散歩している時に、坂の上の家の脇に「中田喜直の住居跡」と書かれた新しい標柱を偶然見つけました。住所は恵比寿4丁目15-1のところです。標柱の斜め向かいは、コンクリートの真新しい公園になっていて、その看板には、中田喜直が大正12年に東京市渋谷区欠塚(かけづか)に誕生して加計塚小学校に入学したこと、中田家は音楽一家だったこと、「めだかの学校」「夏の思い出」「小さい秋見つけた」などを作曲したことなどが説明してありました。公園の名も「小さい秋見つけた」にちなんで「景丘小さい秋公園」でした。渋谷区の記録を調べたところ、2010年3月に中田喜直氏住居跡説明板の除幕式を行い、加計塚小学校2年生の元気な歌声で公園の誕生をお祝いしたそうで、地域の子供たちともつながりが深いようです。100坪も無い新しい小さな公園ですが、地域の歴史や文化をしっかり受け継いでいて素晴らしいと思いました。

ところで、「めだかの学校」の作詞は茶木滋という方です。戦後1946年に、食糧難から息子さんと一緒にお芋の買い出しに行くときに、小田原市にある荻窪用水を通り、その時にメダカを見つけた息子さんの様子を思い出して作詞したそうです。作曲をした中田喜直も、恵比寿ガーデンプレイスの西を流れた三田用水、サッポロビールの池、北側の渋谷川などたくさんの水に囲まれて育ち、どこかでメダカの群れを見たことと思います。拙著『あるく渋谷川入門』の5章の5「ビールの町恵比寿の分水」の中で、三田用水についてお話を伺った渡辺さまも、「三田用水は近くを流れていたよ。細い川にきれいな冷たい水が流れ、小さな魚も釣れた。」と教えて下さいました。

現在の渋谷川の魚の様子はどうでしょうか。先日古川(渋谷川)五之橋の脇を歩いていたところ、都建設局による古川の工事現場に魚のパネルを見つけました。そこには、東京湾に住んでいる生物たちと共に、古川に生息する魚も紹介されていました。「現在、古川では、12種の魚類が確認されている。メダカやドジョウといった淡水魚のほか、ボラやマハゼ、ウナギといった、海からさかのぼってくる魚が多く生息している。」古川にまだメダカがいたとは驚きです。川辺に行って実際に見てみたいものですね。

メダカといえば、今年7月に作られたたこ公園(恵比寿東公園)の「コウホネの池」にもメダカがにぎやかに泳いでいます。池にはびっしりとコケのような藻が生え、アメンボーや小さな昆虫が泳ぎ、シオカラトンボのヤゴもいて、もう立派な自然の池です。メダカは7月に「渋谷区ふれあい植物センター」から頂いたもので、当時は体も小さく、色も薄い灰色でしたが、2か月たった今は目玉が大きい逆三角形のような体型の、黒いたくましいメダカに育っています。日差しの下で、メダカはコウホネの葉の間に静かに群れて泳いでいるかと思うと、今度は追いかけっこをするように素早く移動します。池を見に来る子供たちにはコウホネより動く魚の方が興味深いと見えて、ワーッと歓声を上げてメダカを一生懸命に眺めます。たこ公園のコウホネの池は、今ちょっとした「メダカの学校」です。(以上) ravel r 去年の6月『あるく渋谷川入門』を刊行した日に、箱根湿生花園を訪れました(トピックスの昨年6月11日参照)。渋谷では“伝説の花”であったコウホネが、大きな池にどっさり咲いているのを見つけて、もうびっくり。コウホネをぜひとも渋谷川岸辺の「たこ公園」に植えたいと思いました。

コウホネ(Nuphar japonicum)は、スイレン科の多年草の植物で、北海道南部から九州にかけて分布しています。太い根茎に水中葉、浮き葉、水上葉を付け、春から秋にかけて水から突き出た黄色い花を咲かせます。白く硬い骨のような根が、コウホネ(河骨)という植物の名の由来

です。その根は漢方で利尿、浄血、鎮静薬として利用されるとか。 コウホネは、明治・大正時代に渋谷川の支流に群生して、河骨川という名前になったと伝えられています。この川はかつて明治神宮の西側を流れる宇田川(渋谷川の上流)のさらに上流にあり、甲州街道から切通し坂にかけての広い一帯を占めた「山内侯爵」のお邸の池やその辺りの水源から流れ出していました。童謡「春の小川」に歌われたことでも有名で、コウホネは邸の近くに群生していたようです。 去年の11月のことですが、町内会長の高根沢吉正様に「たこ公園」にコウホネを植えようと相談したところ、「それはいい考えだからやりなさいよ」と言っていただきました。しかし当時の「たこ公園」はリフォームの真最中で、渋谷区の公園課が池の設置を決めて下さったのは今年4月になってからでした。

池の設置が決まると、次は設計と実際の作業です。コウホネは渋谷に残っていないという話だったので、箱根湿生花園からコウホネをいただく予定で準備をしていたところが、コウホネが渋谷の鍋島松濤公園に保存されているという話を、渋谷区公園課の方が偶然に耳にし、私に教えて下さいました。これはビッグニュースでした。

そのコウホネは、白根郷土資料館が2005年の建て替えの直前に鍋島松濤公園に預けたもので、株が増えすぎて密生しているため、株分けをしなければならないという絶好のタイミングでした。早速、鍋島松濤公園からコウホネを受け取る手はずを整えていただきました。こうして“渋谷原産で由緒正しいコウホネ”(元山谷小学校副校長の吉川光子先生のお言葉)が手に入ったのです。「荒木田土(あらきだつち」という粘土質の畑の土も、素焼きの鉢もそろって、準備万端です。

7月4日午前9時から渋谷区公園課の方が池を掘る作業を始め、池を設置して、6日までに準備は全て完了しました。7月7日の少し曇った涼しい日の午後1時半、15人ぐらいの方々(地域の皆さんや友人)が芝生も新しくなった緑の「たこ公園」に集まりました。そこへ、鍋島松濤公園の池からコウホネの株が到着しました。公園課の方々が運んで来て下さったのは、1メートル四方位の木枠の中に密生したコウホネです。黄色の花も一つ咲いています。つやがある緑色の葉っぱが元気な様子で、枠をこわすと、中にはぎっしりと詰まった白く堅そうな根があり、その下には、泥と、直径が15センチもありそうな大きな石がゴロゴロと詰められていました。コウホネの木枠は、水を含んで、さぞ重かったことでしょう。公園課の方から伺ったお話によると、「初めはボートの上から株を切り取ろうと思ったが、到底無理なので、職員が池に入り、ずぶぬれになりながら木枠ごと取り出した」ということでした。本当にご苦労様でした。

株分けと植え込みを指導してくださった生物の鈴木利博先生が「こんなに元気そうな株なので、植え替えは何の心配もありません」と皆を安心させ、また、水中葉と水上葉の2種類の葉があることなどを説明されてから、コウホネの株分けをすることになりました。「何かナイフはありませんか」と言われて、私は、おやつの羊かんを切ろうと持ってきたナイフをさし出しました。先生の手さばきは鮮やかで、小さなナイフは、株を切り出したり古い根をカットしたりと大活躍でした。

コウホネは直接池の土に植えるのではなく、鉢に植え込んで、その鉢を水の中に沈めます。この手順で、先ず池に水を張り、次に鉢に「荒木田土」を入れ、株分けしたコウホネを鉢に植えて池の中に沈めて、植え込みが完成!午後2時20分頃です。7月4日から始めて4日がかりの大仕事でした。その間に公園課の方が、池のコウホネの由来を書いた表示板を立てて下さいました。最後にコウホネの植込みに参加して下さった皆さんと記念写真を撮り、めでたく終了となりました。

ところで、7月9日の昼ごろ池に行って手を水に入れてみると、温泉のように熱いので驚きました。水温を計ると37℃。大慌てで友人の富安さんと相談して、水道水で池の水温を下げることにしました。鈴木先生から50℃まで水生植物は生きていられると教えていただいていましたが、とても心配で、それから10日間ほど、富安さんと2人で午前・午後の2回、とにかく30℃ぐらいまで水温を下げ続けました。毎日、それは暑かったこと。大きな葉が枯れていきましたが、その後は台風で雨が降り、曇りがちの天気が続き、18日ごろから水温も30℃より低くなって、植物も、そして私たちも生き返りました。小さな生き生きとした葉っぱが、すべての株から出てきました。葉っぱの間をぬって水面に突き出したつぼみも黄色い花をきれいに咲かせました。

7月24日に、植込みをした方々と再びお会いしましたが、そのときに鈴木先生から、「コウホネはほとんど“活着”したと思われます」といううれしいお言葉をいただきました。9月ごろには元気に花をつけてくれることでしょう。 7月22日に渋谷区の「ふるさと植物センター」からメダカを15匹いただいて放しました。晴れている日のお昼頃行くと、“♪今日も一日ひなたで泳ぎ”と、『春の小川』の歌詞そのままに群れて泳いでいるのを見ることができます。コウホネの株の間を泳ぐ可愛いメダカさんたちを眺めるのも楽しいですよ。 (以上) (追記)この原稿を書いていた8月1日の朝のこと、水の中に1センチほどの小さな丸いつぼみを一つ見つけました。これが咲けば、たこ公園で生まれた最初のコウホネの花になります。  ravel s 6月吉日 古川探訪のツアー「天現寺橋から東京湾浜崎橋まで」 5月4日水曜日・快晴 「渋谷歴史散歩の会」を中心とする古川探訪のツアーは、総勢15人、渋谷駅に10時に集合。渋谷川に沿って走る都バス06(新橋駅行)に乗って、渋谷区と港区の境にある天現寺橋へ着きました。さあ、天現寺橋から東京湾浜崎橋まで歩いて出発!

橋の周りの暗渠の出口や土地の歴史を探りながら、およそ4.5kmの古川(渋谷川下流)の探訪です。その中から、数か所をピックアップしてご紹介します。 <古川探訪のツアーで立ち寄った主な橋と天現寺橋からの距離> 1.天現寺橋(10:20 a.m.) 8.小山橋(~2.2km, 12:08 a.m.) 2.狸橋(~200m, 10:37 a.m.) 9.一の橋(~2.4km) 3.四之橋(~800m)

10.赤羽橋(~3.0km) 4.新古川橋(~1.0km) 11.芝園橋(~3.5km) 5.古川橋(~1.3km)

12.将監橋(~3.8km, 14:32 a.m.) 6.三之橋(~1.6km) 13.金杉橋(~4.0km) 7.二之橋(~2.0km)

14.浜崎橋(~4.5km, 15:01 a.m.)

<狸橋へ> 天現寺橋を後にして明治通りを東に進み、ニュー山王ホテル前を右(南)に曲がり、少し裏手の狸橋に出ました。先日下見をした時には、何台ものクレーン車を使ってこの付近の河川整備工事をしていました。工事はほとんど終わり、南岸の壁にある四角い三田用水分水の出口跡は、きれいに白く塗られていました。狸橋の由来を記した石碑によると、「昔、狸橋のそばにお蕎麦屋があって、子供を背負い手拭いをかぶったおかみさんがおそばを買っていった。おかみさんが払ったお金は木の葉になった」そうです。

また、『三田評論』(2010年11月号)によると、江戸から明治初期にかけて、狸橋脇に「狸蕎麦」というそばの名店があり、福沢諭吉がよく食べに来ていたそうです。彼はこの場所が気に入り、明治12年、狸蕎麦の土地を購入して別荘を建て、それが現在の慶応幼稚舎の一部になりました。

<新古川橋へ> 狸橋から北里大学前を通り、四之橋わきを通って、新古川橋に着きました。明治通りではなく住宅街を通っていても、五月の強い日差しは今年の夏を予感させました。新古川橋は、干潮で川も干上がって暑そう。下見のときに、橋の脇の古川橋電気店のご主人からお話を伺うことができましたので、ご紹介します。 「川は昔よりきれいですよ。大きなボラがいるし、ボラの子供もたくさんいるし、蛇も良く来ます。カモも20羽ぐらいくるし、木が多いのでエサになる虫がいるからか、コウモリも夕方になるとたくさん出てきます。40年前にはネズミがたくさんいて汚かったが、今はきれい。ここは川風で涼しいから好きですよ。」新古川橋の川縁はエコな場所に変身したようです。今度は涼しい夕方に行ってみたいですね。 <古川橋へ>

次に古川橋の東50mぐらい三田寄りのところにある龍源寺に立ち寄り、ピンクの花が咲くきれいなお庭で休ませていただきました。龍源寺は臨済宗のお寺で、今から300年以上前、江戸時代の初期に創建されたとのことです。『江戸明治東京重ね地図』の江戸地図(安政3年)に、「水月観音・竜源寺」と記されて、脇には堀が描かれていました。以前にお寺の奥様から伺ったお話をご紹介します。 「昔、龍源寺には大きな松があり、松の木寺と呼ばれていました。その松が倒れた時は、向こうの川岸まで届いたという話があります。昨年103歳で亡くなった父は、お寺の脇を流れていた古川の支流で遊んだものだとよく話していました。以前は古川沿いの道に運送屋さんが何軒もあって、ありとあらゆるものを船で運んでいました。今でもそのうちの「ダイゴ運送」というお店が残っていますよ。ネジの工場もあって、ここに来れば、どんなネジでも手に入りました。」東京オリンピックの前の、まだ川を利用した運送業が盛んだった頃のお話です。お寺を後にして、前の通りを三之橋に向かって歩き始めたところ、その「ダイゴ運送」の看板を見つけて納得しました。

「その後は消防に頼んで、警報設備や土嚢を常備してもらい、子供が橋から落ちないための柵も付けてもらった。子供は頭が大きいので、ボールが落ちたりすると下を覗き込んで落ちたりするからね。満潮になると、新古川橋の辺りまで海水が入るよ。満潮のときは水深2メートル、干潮のときは0メートルで、川底が見えます。川底から橋まで5メートルだが、水位計があって、水が3メートルの高さまで来ると警報が鳴り、役所の方へ連絡が行く。水位が高くなりそうだと、消防署から僕のところにも連絡が来るんだよ。」 橋から水が溢れてきそうな時に取り付ける“止水板”を出して、実演してくださいました。止水板の取り付けの手際がなんと鮮やかだったこと。最後に「こんなのも来るんだよ」と、蛇の抜け殻を乾かしたものを見せて下さってドッキリ。蛇は古川に棲んでいるそうです。「またブーゲンビリアが満開の頃に来てね」という言葉に送られて、お宅を後にしました。上野様、ありがとうございました。 <一之橋へ>

小山橋から歩き出して熱心に川を眺めている私たちに、若い女性の二人連れが、「何の見学ですか?」と聞いてきました。「古川見学のツアーです」とどなたかが答えたところ、「ええっ!」とほんとうにびっくりされたご様子。この一見ありふれた川を見学して歩くなんて、近くにお住いの方々には想像もつかなかったのでしょう。私たちもその様子を見て大笑いしてしまいました。 お昼の時間は、麻布十番の「永坂更科」本店でおそばをいただいてしばらく休憩。その後、地下貯水池を造成中の「一の橋公園」へ。古川の浸水をなくすために地下に造成している巨大な貯水池で、予定通り27年度に完成すれば、小山橋近くでの浸水も無くなることでしょう。(地下貯水池の工事については、「トピックス」2010.7.22参照)

<赤羽橋へ>

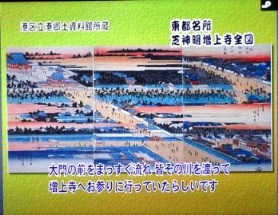

次は東京タワーを左に見ながら、桜田通りにかかった赤羽橋に来ました。まず、広重により描かれた「増上寺塔赤羽根」(上図)を皆さんにお見せしました。この絵の右半分に描かれた赤い堂塔は、昭和20年5月25日の空襲で焼けてしまいましたが、現在の芝公園の中の「ザ・プリンスパークタワー東京」がある辺りです。『広重

名所江戸百景』(岩波書店)の著者ヘンリースミスによると、「絵の堂塔は、(中略)二代将軍秀忠の霊廟の一部で、(中略)2階建てのように見えるのは、実は5階建ての最上階の部分である」とのこと。日光東照宮とも並ぶ壮麗なものだったそうです。また、この絵の左側、古川の南側の有馬邸内には有名な目印が二つあったそうで、「ひとつは左手にそびえる江戸で最も高いと言われた火の見やぐら」で、絵の中では、木の茂みから空に黒々と突き出しています。もう一つは中央に6本の幟(のぼり)がはためく「有馬家の邸内社として有名な水天宮」で、「本国の久留米の水天宮の分社でとりわけ安産の効験あらたかなことで有名であった」そうです。有馬邸脇の川辺沿いの道には、長い土塀のような「なまこ壁」の長屋があって、その前で何人もの人々が歩いたり、輪になっておしゃべりしている様子が描かれています。それらの華やかな景色の真ん中に古川が流れ、赤羽橋が描かれています。今では首都高が、川の上に重なる形で走り、赤羽橋の周りは良く見えません。 <将監橋>

日比谷通りを越えて増上寺近くの芝園橋を通過し、将監橋に出ました。橋の両岸には色とりどりのつり舟が繋がれ、海が近いことが実感されます。ここで橋のたもとの「瘡守(かさもり)稲荷大明神」にお参り。神社の傍らに、元禄七年戌辰(1694)の銘のある納経石塔が建っていました。瘡守稲荷と石塔の説明については、「世田谷の川探検隊」もご参照ください。 http://tanken.life.coocan.jp/weblog2/?p=3947)

<浜崎橋へ> 将監橋から金杉橋を通り、山手線のトンネルをくぐって、しばらく東京瓦斯ビルに沿った道を東京湾へと歩きました。「海岸通り」に出ると、すぐそこは、浜崎橋。14時58分に古川の河口に到着!天現寺橋からおよそ4.5㎞、5時間のお散歩ツアーでした。天現寺橋では10メートルもなかった川幅がここでは80メートルに広がり、そのまま海につながっていました。後ろを振り返ると、首都高のジャンクションの下から出る古川に、たくさんの船が係留されているのが見えました。皆さま暑い中をご苦労様でした。  <ツアーの終わりに> 5月の強い日差しの下、88歳のご高齢の方も含めて、皆そろって最後まで歩き通しました。古川河口に着いた後、浜崎橋近くに復元された石垣の脇で記念撮影をしました。皆さんからは「楽しかった。」「川にこんなにいろいろな話があるとは!」「小山橋のお話しが圧巻だった」「後ろの方は説明の声が聞こえなかったので、もっと声を張り上げて欲しかった。」「歩行速度が遅い人にも配慮が必要」などの感想をいただきました。また皆さんとご一緒に渋谷川をめぐる散歩をしたいですね。(完)

6月14日 最新版“渋谷川”の本のご紹介

この度、渋谷川に関する解説書『「春の小川」はなぜ消えたか―渋谷川にみる都市河川の歴史―』が出版されました。出版社は地図の出版で有名な之潮(コレジオ)です。 私の川の師匠であり、白根記念渋谷区郷土博物館・文学館学芸員の田原光泰さんが書きました。さっそく本を読ませていただいたのですが、都市と郊外の境を流れる小川に過ぎなかった渋谷川が、時代と共に都心の大きな川に変貌し、そして産業の変化やオリンピックによる都市再開発を経て、次第に地下に埋められていく様子が、貴重な写真や地図を交えて、詳しく描かれています。大型の折込地図も付いている親切な作りで、貴重な参考文献がたくさん紹介されて川の研究に役立ちます。 先生は渋谷に生まれ、学生の頃から渋谷川を観察し、大学院では歴史学を専攻され、今日では学芸員として渋谷と渋谷川を研究されているという、まさに渋谷が生んだ渋谷川のプロフェッショナルです。2008年には、渋谷区郷土博物館・文学館で『特別展「春の小川」が流れた街・渋谷』を執筆・編集していらっしゃいます。 この本の出版を、渋谷と渋谷川が好きなすべての方々と共にお祝いし、ご一読をお勧めしたいと思います。 6月13日 「発見!古川物語〜歴史編〜」 「発見!古川物語〜歴史編〜」番組のロケは3月18日、あの東日本大震災の後でした。様子によってはキャンセルになるということでしたが、情勢に大きな変化は無く、予定通り。渋谷川沿いにロケ地の白金公園へと急ぎました。公園は、真っ青な空の下で、風は冷たくても、少し芝生の芽が出ていて春を感じさせましたが、不安な思いがぬぐえない中でのスタートでした。

話は「其の1 どこからが古川?」というサブタイトルで始まりました。先ず、古川の上流が渋谷川であること、渋谷川は渋谷駅南口で暗渠の川から地上の川になることが説明され、次に、渋谷区と港区の境にある天現寺橋まで画面が飛んで、ここから古川になることが紹介されました。

次に私の出番です。午前11時ごろ、カメラに向かって紹介された時は、上がってほとんど気絶しそうな感じでした。実は、前日にできてきた進行表を手に持っていたのですが、それでも私の話は横道に逸れてしまったり、肝心なことを言い忘れたり。

白金公園の橋(白金公園橋)から川を眺めました。うららかな日差しの中で、小さなカメが一匹気持ちよさそうに泳いでいて、次第に緊張がほどけました。(番組の中では、カメさんではなくアオサギらしい鳥が写っていました。)

現代の地図を見ながら「昔からこんなにかっちりと曲がっていたのですか?」と岩田さん。何しろ、現在は古川橋のところで川はほとんど真北に曲がり、次に一之橋で、また眞東に曲がります。私は「寛永江戸全図」のコピーをお見せしながら「江戸の初期の地図ではこんな風に膨らんでいたんですよ。」と説明しました。「寛永江戸全図」は、有名な「正保の地図」よりおよそ1年前にできた江戸で一番古い地図ですが。「正保の地図」と違い、古川の下流部分がきちんと描かれています。上の二つの図は方位が違いますのでご注意ください。(方位は筆者)

現在の古川橋の近くを通過した後、川は三之橋と二之橋の間で2すじに分かれ、一方が増上寺の南を流れて海に入り(地図の左側の赤線)、もう一方は増上寺の裏手に流れ込んでいました(地図の右側の水色の線)。その辺りは、支流も多く、川はどこに向かうのか分かりません。大雨が降ると川は溢れて辺り一面を水浸しにしたことでしょう。

玉川上水は承応2年(1653年)に江戸市中に飲料水を供給するため完成し、江戸に入る前に余分な水を四谷大木戸の手前で渋谷川へ流し始めました。それにより、水車を回したり舟の水路に使えるような、豊かな流れになりました。 川の様子や名前も様々に、移り変わって行ったことが紹介され、広重の「広尾ふる川」(『名所江戸百景』)が登場しました。

名所江戸百景の研究者ヘンリースミスさんが、何もない原っぱだけのこの絵をなぜみんなが好きなのかと調べたところ、橋の左側にうなぎ屋さんがあったことが分かりました。狐鰻とか尾張屋と呼ばれていた当時人気のうなぎ屋さんで、いわば“花よりうなぎ”で行楽の後のうなぎが江戸っ子の楽しみだったそうです。

次に四之橋の近くにあった薬園が紹介されました。

2代将軍秀忠には「花癖」があり(「花癖」って面白い言葉ですね)、「麻布花畑」を作ったこと、3代将軍家光が中国などから輸入した薬草を研究するために御薬園を作ったが、5代将軍綱吉のときに、麻布御殿を作るので薬園を小石川に移転したことが紹介されました。現在の小石川植物園です。もったいないことに、麻布御殿はたった4年で焼失しましたが、その工事のおかげで古川は四之橋のところまで舟入の川になり、水運で、米、まきや炭その他あらゆるものを運べる川になりました。

<其の5 古川に支流?> 次に、古川の支流である吉野川と桜川を紹介します。  次に紹介したのは桜川と柳川、それぞれ芝公園の奥の愛宕山辺りと敷地の北の井戸から流れ出た川でしたが、初代広重の「東都名所・芝神明増上寺」の錦絵に描かれています。

これらの川が合流して大門の前を流れていたのが、初代広重により、「東都名所芝神明増上寺全図」に、描かれています。人々は皆門前の川を渡って増上寺に入り、お参りをしたことでしょう。今では増上寺の南にある将監橋のところで、クラシックなスタイルの暗渠の出口を見ることができます。ディレクターの方が見つけたのですが、画面の暗渠の口をよく見ると、暗渠の口の奥に板が張られていて、水が流れない様になっています。津波に備えて、海からの水が逆流しないようにしたのでしょうか。

ケーブルテレビの収録が何とか終わってホッとしました。あとから思うと言い足りないところだらけですが、番組の中で「寛永江戸全図」(1642年ごろ)と「宝永三江都図鑑」(1706年)を皆様にご覧いただけて良かったと思います。ともに貴重な地図ですが、「寛永江戸全図」は2001年から始まった調査により九州臼杵市で発見されました。玉川上水ができるおよそ10年前の地図で、江戸初期の地形がはっきりと描かれていて、まだ自然の形の渋谷川と古川が描かれています。それまで分からなかった武家屋敷名などが詳しく書きこまれているのも特徴です。 また、「宝永三江都図鑑」は、古川下流が金杉橋から一之橋まで舟入の川になってからちょうど30年後、また四の橋まで舟入になった直後の江戸全図です。武家屋敷や田畑、町、寺などと共に、渋谷川と古川全体がきれいに描かれています。いかにも区画整理されていることが感じられる地図です。これらの地図を見ると、江戸の町づくりのプロセスで、川の流れが作り変えられてきたのがよく分かります。 なお、この番組の続きである5月番組「発見!古川物語~歴史編2~」が次のアドレスで見ることができます。昔から土地に長くお住まいの方々の興味深いお話が聞けるのでとても楽しいです。ぜひご覧ください。 みなとクイックジャーナル 2011年5月号(Windows Media Player形式/50MB) ravel o 6月6日に、渋谷区立の臨川小学校にホタルを見に行きました。臨川小学校は、渋谷川とその支流のいもり川が合流したところにある学校です。『あるく渋谷川入門』で臨川小学校付近の話を伺った「鳥政」のご主人が、“ほたるウィーク”のことを教えて下さいました。ご近所の方々が企画のお世話をしているそうです。

さて、ホタルの会が始まる午後7時に学校に着き、裏庭の一番奥まで行くと、ザーザーと池の水の音がしています。ポンプの力で流しているのです。昔は近くを渋谷川が流れていましたから、こんな音がしていたのかもしれません。少し待っていると、辺りが段々に暗くなり、池の周りに植えられた「ハラン」の株の奥に黄色い小さな光がまたたき始めました。

辺りが真っ暗になると、何匹ものホタルが順番に光りだし、どんどん高く飛び始めました。見物人も増えて、皆、「来た、来た!」と叫んだり、写真を撮ったり。「ホッ、ホッ、ホタル来い!」と、抱っこした女の子に歌ってあげながら見ているお母さんもいました。「去年は手のひらに止まってくれたんですよ!」と。アベックの方の撮った写真には一度に4つの光が写っていましたが、私のカメラでは一匹しか写らなくて残念。 家に帰って、インターネットで調べたところ、臨川小学校の池は、平成17年度の「河川整備基金助成事業」(河川環境管理財団)により、昔ホタルが飛んだ「春の小川」を校庭に再現することを目的に作られたそうです。生徒たちが生物や環境に対して関心を持ち、皆で学んでいくことが目的の一つでした。PTA,学校、地域住民が協力して、かつてホタルが飛んでいた渋谷川の岸辺を、長さ約15mの人工の川の循環型ビオトープを作って再現しました。穴を掘るところから始めて、「春の小川」の象徴のスミレとレンゲを植え、野の植物ホトトギスやハランそして花菖蒲も植えて、「カワニナ」というホタルのえさの巻貝が住みつくようにしました。(http://www.kasen.or.jp/seibikikin/h18/pdf/rep6-02h.pdf) 「鳥政」のポスターには“7代目”のホタルとありましたから、1番最初の年に1年生だった生徒さんたちはもう中学1年生です。下の写真は、臨川小学校の玄関にあった6年生の「ホタルの学習」の発表です。題を紹介すると、ホタルの種類、ゲンジボタルの特徴、ホタルはなぜ光る、ホタルの一生、ほたるの食事、ホタルの発光について、ホタルの光の出し方、などなど。宮田先生には、貴重なお話をありがとうございました。

6月4日「渋谷川と渋谷地域に関する新しい情報-益井邦夫先生からのメール」 先日、渋谷の歴史を長く研究されている國學院大學の益井邦夫先生から、『あるく渋谷川入門』についてコメントのメールをいただきました。貴重なご指摘があり、また渋谷の興味深いお話しも含まれていることから、特に先生のご了承を得て、そのまま掲載させていただきますの、ぜひご一読下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 梶山公子様 略 貴著『あるく渋谷川入門』を拝読しました。まことに調査のご苦労お察しいたします。私は、付録「渋谷川をたどるお散歩ツアー」の「記録」201頁に記載の「國學院大學校史資料課」を長年運営して来た者で、渋谷の変遷を昭和20年代から眺めて来ましたから、大変興味深く読ませていただきました。多分、百周年記念館2階の展示室をご見学いただいたのだろうと思いますが、本書を読み、当日、解説に立ち会うことが出来なかったこと、誠に残念でした。ところで、139頁の「広尾中学校」の校歌「流れは清らかな渋谷川」は「太平洋に行く水の流れ静かな渋谷川」が正しいのではないでしょうか。ご確認ください。 ◆112頁の「三田用水」のことですが、多分、記載もれと思われますが、駒沢通りの「鑓ケ崎」坂の切通しの上をかつて「三田用水」の水道管が渡っていました。その下を都電が走っていた写真が有るはずです。この記述が有るとよかったですね。 ◆115頁の「三田用水」の分水は現在の防衛庁技術研究所内のプールにも使用され、そこで戦艦大和・武蔵の設計・試験が行われたと古老に聞いたことがあります。このプールは現在も使用されているようです。 ◆渋谷の街がガラリと変わったのは東京オリンピック以後です。特に渋谷の街を世田谷区や目黒区在住の庶民が気さくにショッピングに来てもらえる街にしよう、と東急電鉄では「カタキ」の西武百貨店にも三顧の礼をもって渋谷への進出を呼び掛け、自らも大向小学校の跡地に東急百貨店を建てました(当時の朝日新聞などがこのことを詳しく紹介しています)が、今はその思惑とは異なる街に変貌し、中央街を歩くのも嫌いになりました。東急電鉄OBの方も「理想とはほどとおい」と嘆いていました。恋文横丁の賑わいや円山の三業地の三味線の音も懐かしくなりました。 ◆ワシントンハイツ跡地にNHKが来てガラリと変わりましたが、変わらないのは、NHK正門前の「道」(井の頭通り)です。交通信号とバス停留所の有る場所の西側、三日月のように弧を描いている短い「道」は、かつてのバス通りです。ワシントンハイツが有った時代、織田フィールドの辺りにアメリカンスクールも有りましたが、その道はこのように台地にそってクネクネと曲がっていました。唯一面影を残している所です。渋谷川も宇田川も暗渠になる前の風景が、汚い川ながらも懐かしいですね。 ◆テレビ番組で、よく「渋谷川は新宿御苑の池に発し…」と紹介していますが、貴著やNHKの「ぶらタモリ」では正確に「天竜寺の池」と紹介、そもそも新宿御苑の池は「玉川上水」の余水を引いて造った池で、このことは高遠藩の記録に残っています。池は後から造ったものです。渋谷川は玉川上水の余水を流すために、天竜寺の流れと繋げたもの。千駄ヶ谷中央線ガード下付近から四谷大木戸までの間は人工の掘割です。この史実を見落としています。 ご活躍をお祈り申し上げます。

平成23年5月28日

國學院大學研究開発推進機構客員教授

益井邦夫

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

益井先生、 この度は、『あるく渋谷川入門』をお読みいただきましてありがとうございました。またご丁寧な、しかも情報を満載したメールをいただきまして、心から感謝申し上げます。國學院をご訪問したのもいい思い出です。百周年記念館2階の展示室を、皆さんとご一緒にとても興味を持って見学致しました。またいつかご訪問できましたらその時はよろしくお願い致します。校歌の中の「渋谷川」の部分ですが、渋谷区発行の「校歌園歌全集」を調べたところ、正しくは「太平洋に行く水の 流れ静かな渋谷川」でした。ご教示をありがとうございました。渋谷区立西原小学校の歌詞にも「みなもと清き渋谷川 細くあれど一筋に」とあることを見つけびっくりしました。先生のメールはいろいろと貴重なご指摘があり、また渋谷の興味深いお話しも含まれていることから、私だけがお聞ききするのはもったいないと思いますので、私のホームページの「トピックス」というページに載せてよろしいでしょうか。先生のご了承をぜひいただきたいので、よろしくお願い致します。梶山公子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

梶山公子様

ご多忙のところご返信ありがとうございました。「トピックス」に掲載をとのこと、どうぞご遠慮なくお使いください。載せることにより、いろいろな方から新たな情報が得られることを期待いたします。

◆そこに書きました「三田用水」鑓ケ崎付近の写真については、現在、白根記念渋谷区郷土博物館・文学館で開催中の「渋谷を走った鉄道写真展」(4月23日~6月12日)に展示(昭和39年、改修中の三田用水と都電)されています(入江藤吉氏撮影)。この都電は⑧番で、たしか中目黒ー築地間を走っていました。都電が走っていた当時、都心の買い物や散歩に大いに利用しました。渋谷駅前の都電停留所がハチ公広場から東口に移動したのは昭和32年のこと。その春に東急文化会館がオープン、プラネタリュームも出来てよく通いました。同会館地下にはニュース映画館も出来、四六時中ニュースばかり映写、それを観て世間の流れ?を知りました。新宿追分付近にもニュース専門の映画館がありました。大変盛況で、よく通ったものです。ナレーターの竹脇昌作さん(元NHKアナウンサー)の声のフアンが多く、NHKラジオののど自慢大会ではよくものまねで出る方がいました。

◆渋谷東急文化会館が出来、しばらくして首都高速の橋の工事が始りました。橋造りの工法は西独逸が開発した、ヤジロベーに似た「デビダーク工法」というのだそうです。その工法の看板が工事現場に大きく書かれていました。毎日、両側に腕が伸びてゆくのを見ながら通学したものです。

◆新宿御苑のこと、ご存知のように、ここは高遠藩下屋敷跡ですが、内藤家当主内藤頼由が池を造ったのは安永元年(1772)以後のこと。その年2月29日に有名な「目黒行人坂大火」があり、被災した頼由は下屋敷に移り、その時、幕府の許可を得て玉川上水の余水を引き込みました。その庭を「玉川園」と命名しました。内藤家は上屋敷をその大火で失いました(この大火で大名屋敷169が焼失、江戸全体で死者14700人)ので、しばらくは下屋敷を再開発して上屋敷として使ったらしく、池もこの時に造られました。玉川上水は1653年に完成、その時、四谷大木戸で渋谷川と繋げ、大雨の際の余水を流しました。玉川園の完成はおよそ120年後のことになります。今の状態なら「渋谷川は新宿御苑の池に発し…」と見られますが、歴史的にはこれだけの時間差がありますから、「 」内の表現は余り使わないほうがよいでしょう。 ◆下落合下水処理場の水を並木橋脇から流すようにしましたが、その際、都・下水道局は「 」の文章で案内板を立てました。そこで同局に修正を申し入れました。「いろいろ調べましたが、結局こうなりました。善処します」。随分、時間が流れて、漸く先年、造りかえられました。その水の出口を、暗渠から出たところの稲荷橋脇に移すことはぜひ実現して欲しいものです。この間の流は無く、夏の猛暑の時はひどい匂いが漂っています。国際都市渋谷を標榜しながら、区はどうしているのでしょうか?

お役に立てば幸いです。

平成23年6月1日

益井邦夫

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内藤家の玉川園の完成に至る詳しいいきさつを教えていただき、ありがとうございました。稲荷橋のところも、落合処理場からの水が流れると、川らしくなってしかも匂いもなくなり、本当に良いと思います。また、先生からご指摘いただいた広尾中学校の歌詞ですが、先のご返事にも書きましたように、これを調べている時に、渋谷区立西原小学校の歌詞が「みなもと清き渋谷川 細くあれど一筋に」であることを偶然見つけました。西原は渋谷川の上流(宇田川の支流)ですから、流れが細かったんですね。ここで、二つの校歌(いずれも二番)を紹介します。

広尾中学校校歌 太平洋に行く水の 流れ静かな渋谷川

西原小学校校歌 みなもと清き渋谷川 細くはあれど一筋に つらぬき進めば末遂に 海にもいたるぞ事々に 精魂かたむけ 当たらん我らも

いずれの歌詞も、海に流れ込むことがモチーフになっています。足元を流れる渋谷川が大海につながっていることで、子供たちもに大きな夢を持ってほしい、将来は立派な人になってほしいという願いが込められた歌詞のように思えます。当時の渋谷川が地域の人々と共にあったことが偲ばれますね。益井先生、貴重な情報と幸運なチャンスを与えていただき、ありがとうございました。(以上です)

◆最近、頓に渋谷川がマスコミに取上げられていますが、先年、東京都下水道局に、新宿区下落合の下水処理場の処理水がravel mave渋谷・並木橋交差点下で放水されているのを、東横 5月6日 「発見!古川物語~歴史編~」を港区のケーブルテレビで放映 港区のケーブルテレビ『みなとクイックジャーナル』の4月の新番組で「発見!古川物語~歴史編」が放映されました。渋谷川は、港区に入ると古川と呼ばれますが、区の境となる天現寺橋から、東京湾に注ぐ浜崎橋までの川の流れと歴史を紹介する面白い内容です。港区にお住いの方でなくても、「港区ポータルサイト」のインターネット版で見ることができますので、ぜひご覧ください。実は、その「前篇」の案内役を私が務めています(とても緊張しています)。 近日中にホームページ 『あるく渋谷川』の「トピックス」でも取り上げますので、どうぞお楽しみに。 http://www.city.minato.tokyo.jp/koho/video2011/ku_110405.asx ravel c |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||