| 2011年1月―4月・バックナンバー2 |

4月25日 『あるく渋谷川入門』の登場人物(当時5歳)からのお便り 『あるく渋谷川入門』を出版して以来、読者の方々や友人からメールやお手紙を時々いただきますが、その第3章1「春の小川を散策して」に登場する、当時5歳だった鈴木博さまからのメール(4月7日)には、本当に驚いてしまいました。とても面白いお話なので、ご本人の承諾をいただいてご紹介します。 「初めまして。ご本読ませて頂きました。文中にも登場する鈴木みつ子の長男です。読み進めるうちにまさか母親が登場するとは夢にも思えませんでしたので、びっくりいたしました。かの川に落ちたというのは恐らく私の事だと思います。昭和31年頃でしょうか?すでにどぶ川と化していまして、たしか上流にブルドッグソースの工場が当時あり、その廃液が何の処理もされずに時々流れてきます。付近の民家はこの圧倒的なソースの臭気に包まれてしまいます。夏は臭気が上がりますし、けっしてあって楽しい川ではなかったですね、ですからあの歌碑が建った時にも驚いたのは私だけではなかったはずです。ちなみにあの歌碑が建っている前面道路は旧道で路面バスがかろうじてすれ違っておりました。文中の水源地や土地の凹凸など土地勘もあってよく理解できました。なるほどと思うことも、そうだったのかと思うことも存分に御座いました。」 ところで、私が鈴木さまのお母様を取材した日は、「渋谷歴史散歩の会」のメンバーと共に小田急線代々木八幡駅近くを歩いていました。昔と今の渋谷を対比させた写真集「渋谷の記憶Ⅱ」(渋谷区刊行)の中の「昭和31年・河骨川」の場所を探すためです。その場所を探し当てて、“あーここだ”と皆で話しているところに、ちょうどそこにお住いの奥さま(鈴木博さまのお母様)が出ていらしたので、ご挨拶しました。これからお買い物に出かけるとのことでした。会のメンバーは写真の場所が分かって一段落で、皆でお茶を飲むことになり、私も一緒にお茶を飲んでいたのですが、ふと奥さまの話が聞きたくなって、写真の場所に一人で戻りました。 呼び鈴を押すと、奥さまはもう家にお帰りになっていました。「先ほどおうちの前を通りかかった者ですが、河骨川についてお話を伺いたいのですが…。」と言ったところ、「家の前に流れていた川のことですか?」とおっしゃって、少し驚いた様子。そして60年前川が実際に流れていたころのことを教えて下さいました。それは、高野辰之が唱歌「春の小川」を作ってから、40年ぐらい後のお話でした。とても興味深い内容なので、『あるく渋谷川入門』から引用します。 「約60年前(昭和二六年)に、建売を買って一家で越して来たら、家の前に川が流れていたのでビックリ。もうそのころは木材やごみが流れていて、昔の面影はありませんでした。大雨が降ると水面が地面ぎりぎりまで盛り上がって、ごうごう流れて怖かったですよ。子供が五歳のころ二回、川に落ちました。行水をしていたときにたらいごと落ちましたが、浅かったので大丈夫でした。でもせっかくきれいになったのが、またぬるぬるになってしまって。近所の子供たちも良く落ちていました。」「昔の人の話では、蛍が飛んだりザリガニがいたりと、きれいだったそうですが。近くの橋は木でできていたのですぐ腐り、良く修理に来ていました。川の向こう岸には小道があって、その先に小田急が走っていました。当時はずっと畑で見通しが良かったけれど、こちら側には橋の上流は道が無かったので不便でした。川が暗渠になってからは暗渠を通って上流に行けるようになり、買い物が便利になりました。埋め立て直前の頃はねずみもチョロチョロしていたし、蚊もたくさんいたのですが、オリンピックのおかげで埋め立てて、便利になったし、清潔になって本当に良かったと思います。」(『あるく渋谷川入門』

64-65ページ) その後、4月10日に再びいただいた鈴木さまからのメールには、現在の家の近くを流れる川について書かれていました。「現在、住んでいる近くでは野川が流れています。今日、お日柄もよく犬と散歩をしておりますと、両岸とも櫻が競うように満開でした。三々五々河川敷では弁当が広げられこれも満開でした。野川は23区を流れる河川の中でもメダカが生息する唯一の河川だと河畔の住民が自慢します。皆に大事にされた野川は幸せな川です。」 息子さんのお話に出てきた野川はJR国分寺駅近くから発する川で、崖から出るいくつもの湧水が集まってできています。これも不思議なご縁ですが、渋谷歴史散歩の会は4月13日に行われましたが、実はその場所が鈴木さまのメールにあった野川での花見でした。野川は桜やレンギョウの間を流れるきれいな川で、一日川辺の桜でうっとりし、写真にも納めてきました。江戸や明治には、渋谷川にもきっとこんなところがあったのでしょう。  最近の渋谷川はだんだんきれいになっています。先日渋谷川の下流・古川の古川橋のたもとの方にお話を伺ったところ、「40年前よりずいぶん水もきれいになったし、1メートルもあるボラもいて、今ボラの赤ちゃんもたくさん生まれているよ」と話してくださいました。渋谷川・古川が、川の流域の方々に大事にされ、愛される川になってほしいと思います。鈴木さま、素敵なメールをありがとうございました。

4月17日 ブラタモリで「渋谷 不思議な“谷”の都市」を放映(3月31日) あの『ブラタモリ』で渋谷川が取り上げられました。東京の川のファンの多くの方がご覧になったと思いますが、番組のストーリーを簡単に紹介して、感じたことを少し述べたいと思います。  この番組はどこから始まるのかなと思っていたら、タモリさんが渋谷駅南口の稲荷橋に現れました。いきなり「渋谷川が臭い」とか「流れていない」と言うので、本当のこととはいえ、ちょっと複雑な気分。そこに渋谷区郷土博物館・文学館学芸員の田原さんが颯爽と現れてほっとしました。田原さんは私の渋谷川研究の師匠です。さっそく田原さんの案内で渋谷川の源流に向かって歩き始めました。渋谷川が地下を流れているため、東急東横の東館にはデパ地下が無いこと、宮下公園脇の駐輪場が実は昔は渋谷川だったこと、明治時代、川沿いに渋谷小学校があったことなど、面白い話を次々に紹介していきます。

番組のストーリーは、渋谷は渋谷川が創った谷から始まったという構成で、「江戸切絵図」(1846年)に沿って源流へとさかのぼって行きました。渋谷駅の次は、おしゃれなキャッツストリートを通り、江戸時代に北斎が描いた“隠田の水車”の絵を紹介したり、隠田橋の跡を見たり…。私が今年1月に『日本を空から見てみよう』(テレビ東京、トピックス2月11日を参照)で渋谷川の暗渠を案内した時は、ご覧になった方もおられると思いますが、渋谷駅下の暗いトンネルの中だけで、ガスマスクもしていましたので、青空の下を歩いているのが少し羨ましかったです。 次にタモリと田原さんの一行は、暗渠の道に沿って北上して新宿御苑まで行き、御苑の塀の際に小さな流れを見つけ、それを渋谷川の源流と説明しました。次に「江戸切絵図」に沿って渋谷川の水源の一つである天龍寺に行き、井戸にしつらえた「水琴窟」に着き、地中から聞こえる水滴の音に耳を澄ませて、渋谷川の流れの話は終了。江戸情緒あふれる風流な番組構成でした。

実は『ブラタモリ』が放映される2カ月ほど前、この番組のディレクターとリサーチャーの方から取材を受けていました。その時に「渋谷城をCGにしたら面白いが、城が本当にあったかどうか分からない」という話をお互いにしていました。ここに多くの人が住んでいたことは間違いないですが、城となると、またスケールが違います。ディレクターの方は史実に近いところと考えて、城を集落にしたのかもしれません。  「千駄ヶ谷観音堂」(わたし彩(いろ)の『江戸名所図会』より)* 『ブラタモリ』の最終回で渋谷川を取り上げてもらえて本当に良かったです。このところ、不思議な偶然というか、渋谷川が連続して話題になりました。昨年11月は渋谷区文化総合センター大和田の伝承ホールこけら落としの『渋谷金王丸伝説』、1月にはテレビ東京の『日本を空から見てみよう』、3月はNHKの『ブラタモリ』です。渋谷川の“川神”も出番が突然増えて満足されていることでしょう。なお、4月は港区のケーブルテレビで「古川の歴史」を取り上げています。またトピックスでご紹介しますので、是非ご覧ください。*http://otonanonurie.image.coocan.jp/2006/02/0296.html 昨年12月13日に、このホームページの「トピックス」で、がま池の歴史を紹介しましたが、その際、がま池がある敷地のマンションで取材を断られ、池の姿を間近に見ることができませんでした。折しも、最新のがま池の姿がNHKのブラタモリで放映されましたので、ご紹介します(12月16日放映)。がま池に面したマンションTHE

HOUSE GAMAIKEの3階からの映像は、庭一面に池が広がり、周りは緑がいっぱいでした。

「ここ高台ですけれども 湧水があるっていうのが不思議だって…。」という画面のキャプションが印象に残りました。この湧水は、渋谷粘土層の上を伝わって出てくる「宙水」と思われます。渋谷近辺では、水がしみこみにくい渋谷粘土層が、標高25m-30mのところに地層として広がっています。その上は関東ローム層で、渋谷区や港区に湧き出す水の多くは、渋谷粘土層の上を伝い、崖になったところからしみだしてきています。地図(国土地理院1万分の1)で調べると、池の南側、崖の上の駐車場辺りは標高27mで、池はそれより5mから10m低くなっています。地形の様子から考えて、渋谷粘土層の上を伝わってしみだしてくる水のようです。 季節が冬のせいか、登場したのは特別出演のガマでしたが、春になると鳴き声とともに一斉に出てくるのでしょう。がま池については、私も友人の方も取材を断られてしまい、近くで見ることができずに残念でしたが、今回の関係者の方のお話でもご苦労があったようです。ご尽力に感謝します。実のところ、がま池とその周りの緑がこんなに素晴らしいとは思いませんでした。池には、現在も、カメ、魚、鳥、虫が見られ、桜も美しいそうです。貴重な映像を間近に見ることができて本当に良かったと思いました。

昨年11月に「テレビ東京」の方から、突然連絡をいただき、『空から日本を見てみよう』という番組の中で渋谷川暗渠を紹介したいというお話でした。区役所関係の方をご紹介したのですが、ご都合がつかなくて、テレビ局の方のお勧めもあり、代わりに私が出ることになりました。  撮影の当日は、ディレクター、カメラマンなど、総勢6人。私の役割は、渋谷駅南口の稲荷橋から川に降りて、東急東横店地下の辺りの暗渠を案内することです。テレビ局が用意したヘルメットとレインコート・長靴姿になって、稲荷橋脇のステップをこわごわ降り、暗くて何やら異臭がする川に入り、ぬるぬるした川底を歩き始めました。ガスマスクもしていました!ナレーションで「ノリノリ」とか言われましたが、カメラは回っているし、川で転ばないようにと必死で、ガスマスクが汗でズレてきたり、それを手で押さえたり…。

転んだら大変と緊張の連続でしたが、そのうち慣れてきて、川底の段差、壁の様子、天井の構造などを観察しました。昭和36年‐昭和37年にできた暗渠の新水路(稲荷橋からおよそ100m)を歩いていくと、旧水路とつながる辺りで、川底が段差で70-80cmも高くなり、天井もそれまでの整備されたコンクリートから、斜めの鉄骨が入った不規則なものに変わりました。ちょうど東急東横店「のれん街」の下あたりでしょうか。天井と壁の上部には、様々なパイプの切り口や紐のようなものが残されていました。その辺りの場所が、地上のどこに当たるのか正確に分からないということで、テレビのシーンに使わなかったそうです。(残念!)また、天井の穴から透明な水がザーッと流れてくるところがあり、下には白い泡が溜まっていました。カメラマンは水中を写せる特殊なカメラで撮影していたので、その水を時間をかけて撮っていましたが、あの画面も出てきませんでした。 宮益橋の下の暗渠には橋の土台があり、そこは、天井から床まで高さ4mぐらいの大きなカーテンでぴったりと閉じられていました。カーテンには触らないということでしたが、ちょっと開けてみようという話になり、宇田川の合流口方向を見ることができました。その日は外は晴れていましたが、カーテンの向こうの暗渠は、どういう事情か濃い霧が立ち込めており、100m位先にあるはずの宇田川の合流口を、カメラが捉えることはできませんでした。でも私には、かすかに見えたような気がします。宮益橋の下で「この暗渠を見て、梶山さんの渋谷川のイメージはどう変わりましたか」とディレクターの方に聞かれました。これは難しい質問で、何と答えたらいいのでしょうか…。時代を追って様々な渋谷川の姿が頭に浮かびますが、暗渠となった今も、渋谷川はそこにしっかりと存在していることを確かめることができたと思います。 以下にテレビの画面にコメントを入れて、暗渠の中をご紹介します。

番組の初めで、渋谷川がかつて東京湾から新宿御苑まで流れていたことが説明され、東京湾から流れをさかのぼる形でテレビのシーンが始まりました。そして、芝公園近くのセレスティンホテル(旧薩摩藩屋敷跡)の屋上の家や、ユニークな防災用品がある白金公園などの、渋谷川(この地区での呼び名は古川)流域の面白い形の建物や場所を紹介していきました。 そして、「くもじい」と「くもみ」はついに稲荷橋のところにやってきました。そこで、「くもじい」は渋谷川が地下に入ることを説明するうち、川底で何やら準備をしている様子の人を見つけました。「くもじい」は川のほうに近づいて、その人が川の岸壁のステップを降りてゆくところを追いかけ、声をかけて、一緒に暗渠に入ることにしました。その人というのが、私です。

入口付近では、水はくるぶしのところぐらいですが、川底は砂利でデコボコ。すべりそうで緊張しました。

内部に行くと、様々な“謎の物体”がいっぱいでした。恐れていたネズミはでてきませんでした。11月も末だったからか、コオロギ(らしい虫)が1匹壁に止まっていただけでした。 稲荷橋からおよそ300mで、渋谷川としての終点宮益橋の下に来ました。橋げたが両脇に残っていて通路は大きなカーテンでぴったりと閉じられており、その先へは進入できません。これより先は川ではなく下水です。 仕切りの向こうをのぞいてみることにしました。中はどうなっているのでしょうか。カーテンの両端は壁ではなく、橋げたです。

番組では、ここで昭和32年の写真が紹介されました。それは上流から宮益橋を眺めた川の写真で、赤い丸印は宇田川旧水路が渋谷川に合流した地点です。(渋谷区郷土博物館・文学館提供)

次は宮益坂下の写真で、宮益橋があったところです。私たちはちょうどこの下まで、暗渠を歩いてきたのです。

テレビの画面はこの後、渋谷駅西口のモヤイ像の周りで渋谷フラワープロジェクトとキャラクターの「くもっくるくん」を紹介し、原宿に向かって進んでいきました。番組はこの先も続きますが、暗渠の話はここまでです。 ところで、下の2枚は私の「お宝写真」です(テレビには出ていません)。私たちの暗渠での撮影は2時間半ほどかかりましたが、だれも転んだりすることもなく、稲荷橋に戻って、トンネルの脇で皆さんと盛り上がって、カメラマンの方に記念写真を撮っていただき、ハッピーエンドで終わりました。(以上です)

kawakami  「渋谷カブキ音頭」リハーサル風景 (『渋谷金王丸伝説』パンフレットより) 「僕は千駄ヶ谷に生まれ育ちました。昭和39年の生まれなので、僕が生まれる前に渋谷川は大きく変わりました。僕は渋谷川を知らない世代なので、話に聞く渋谷川を、子供の頃からどういう川だったかと想像していて、渋谷川を追及してみたいと夢のように思っていました。今回、このカブキ踊りを作るために、何をテーマにしようかと思いましたが、金王丸は色々な人が出たり入ったりする渋谷の街のヒーローなので、渋谷の作品を作ろうと思うと、金王丸であり、渋谷川だと思いました。」 「渋谷川は都市の中を流れているが、暗渠になっているので、その中には、深いものがありそうな感じがして、川の神様のキャラクターが出来上がりました。自分たちの祖先を育んでくれた水は大事です。水は土地を育み、すべての人間は渋谷川の恵みを受けているのです。桜は金王八幡宮の伝説があるし、渋谷川とともに渋谷の柱のような存在なので、子供から大人までもっと認識してもらいたいと思いました。染五郎さんも南麻布に住んでいて、渋谷川とは縁が深いんですよ。ハチ公も金王八幡宮も渋谷川も知らない子供たちが多いいから、これからもそういう話を作っていきたいと思います。」 鈴木さまは、早稲田大学講師でいらっしゃると同時に、常磐津の和英太夫師でもあり、今回も祝言『寿金王桜三番叟(ことぶき・こんのうざくら・さんばそう)』の浄瑠璃を謡われました。渋谷カブキ音頭も鈴木さまの作詞で、渋谷の川と街にとても愛着を持っていらっしゃるのが印象的でした。これからも渋谷に関して、ぜひ舞台芸術を発表していただければと思いました。

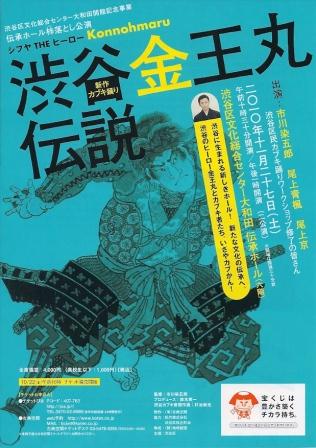

1月19日 新作カブキ踊り『渋谷金王丸伝説』に現れた渋谷川の川神 昨年の11月21日、渋谷区桜丘町にオープンした「渋谷区文化総合センター大和田」に、新作カブキ踊り『渋谷金王丸伝説』を観に行きました。伝承ホールの杮(こけら)おとし公演で、プロデュースは早稲田大学講師で日本文化にくわしい鈴木英一さん、渋谷金王丸を演じたのは市川染五郎さん。渋谷に住む公募出演者の方々、およそ40人によるにぎやかな歌と踊りもありました。  渋谷金王丸は、渋谷の地名の由来ともなった中世の豪族で、渋谷の伝説的な英雄であるとともに、全国にもさまざまな言い伝えを残しています(*1)。今日は金王丸のどんな物語を見ることができるのでしょうか。わくわくしながら会場の席について周りを見渡すと、川の流れを描いた黄金色の緞帳が目につきました。「渋谷川を表したものかしら」と思いながら向こうの桟敷席を見ると、白根渋谷区郷土博物館・文学館の方が座っておられました。ごあいさつすると、「今回の公演は、郷土博物館・文学館もいろいろと協力したので、とても楽しみです。」というお話でした。

客席が暗くなり、まず、新しくできた舞台に命を与える「一番太鼓」が奉納されました。おなかにずしんと響くような音で、新しく作られた舞台だけで演じられる習わしだそうです。舞台の緞帳が上がると、男女二人の踊り手が静かに立っていました。プログラムを見ると、出演は「渋谷金王丸」「渋谷川の川神」「桜の精」。なんと、渋谷川の川神が、3人の踊り手の一人としてカブキに登場しています。渋谷川の研究をしている私としては、「晴れの舞台おめでとう!」と心の中で声をかけてしまいました。  当日のパンフレットの表紙に金王丸が 描かれている <第1幕>は、祝言『寿金王桜三番叟(ことぶき・こんのうざくら・さんばそう)』。三味線と歌と舞で「1000年の昔、武蔵の国、やもりの庄。所々に水あり。聖なる泉を讃うべき...」と始まりました。尾上青楓さんが演じた川神は、典雅なはかま姿で、常磐津に合わせて品よく踊ります。「そもそも我は八幡宮が遣わした、この川底深くに住む川の産土神(うぶすながみ)に候。」すると桜の精が「この地に千年生うる桜にて候」と続けました。尾上青楓さんは、おそらく渋谷川の川神を演じる初めての方ですが、なんて端正で美しい川神でしょう。尾上京さんが演じる桜の精も優雅でした。桜の精は、おそらく渋谷の金王八幡宮の金王桜がイメージされているのでしょう。川神と桜の精が「あーら、めでたや、めでたや」と歌いながら、二人で協力して、7年も懐妊されていたという金王丸をこの世に生まれさせると、突然舞台の様子が変わって、金王丸が舞台の奥から這い出してきました。音楽もアップテンポになり、染五郎が演じる金王丸は、強そうで元気一杯です。川の精と桜の精も、金王丸と一緒になって舞台いっぱいに踊りました。 <第2幕>は『新作カブキ踊り KONNOHMARU伝説』。渋谷のラップ界のスター、ケーダブシャインさんの軽快な音楽と、ひたすら走る元気なカブキ踊り(染五郎さんが歌舞伎の原点を見つめなおすために始めたそうです)のコラボです。家宝の霊玉をなくしてしまった金王丸が、川神と桜の精と一緒に、玉を探して走り回り、リズミカルな舞台でした。その間に、桜子ちゃん(桜の精)にプロポーズした川の神がフラれてしまい、「なんだか水臭い」というと、「お前は最近泥臭いよ」と言われて観客席も大笑い。強そうで男前の金王丸の方が好きになったようです。私も渋谷川の暗渠のことを思い出して笑ってしまいました。3人で海や空に行って霊玉を探すが見つからない。ついに川神が、間が悪そうに言い出したのは、「なんだか川の底が重いと思っていた。実は...。」なくした玉は、川神が隠し持っていたのです。真面目そうな川神も結構面白いキャラクターです。めでたく玉を見つけてからは、金王丸がその玉を持って、皆で主君の仇を討つために世界に乗り出していくという筋書きでした。  金王桜が美しい渋谷の金王八幡宮 <最後の幕>は、小学校1年から、76歳までの38人の公募出演者の方々が踊る「渋谷歌舞伎音頭」でした。鈴木英一さんの作詞で、「ふるさと渋谷の幕開きは、とうとうたらり 神の水 春の小川はさらさらり 回る水車は 大舞台」と、渋谷川が渋谷の地の始まりとして歌われていました。杮落とし公演パンフレットの鈴木英一さんの文には、「これまでの伝承に基づきながら、新たな伝説づくりをしたい」と書いてありました。渋谷川の川神が主役に準じて出てくるのも、渋谷川が渋谷の発展にとって欠かせないとのお考えからでしょう。 という訳で、思いがけず渋谷川の川神にお会いし、新作カブキ踊りの迫力に圧倒されて会場を後にしました。いつも街の裏通りを流れている渋谷川が、晴れの表舞台に立った記念すべき日であったと思います。渋谷川の心のようなものにも触れた気がしました。素晴らしい舞台を見せて下さった市川染五郎さんを初めとする出演者の方々、そして鈴木英一さん、本当にありがとうございました。

TVravelw テレビ東京が渋谷川を取り上げることになり、私もほんの少しだけですが、顔を出す予定になりました。今月1月27日、夜8時(正確には7時58分)からの『空から日本を見てみよう』の「渋谷川・道頓堀川を空から見てみよう」です。撮影の様子や内容について色々と面白い話があるのですが、どこまで放映されるかわかりませんので、番組放送後に、皆様に様子をお伝えしたいと思います。どうぞ番組をご覧いただければ幸いです。 ご挨拶が遅れましたが、『あるく渋谷川入門』を出版しておよそ7か月がたち、新たな年が始まりました。これからもよろしくお願い申し上げます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||