|

おかげさまで、2010年6月10日に『あるく渋谷川入門』(中央公論事業出版)を刊行することができました。その後のこと、渋谷川、 古川に関する新しい話しがいろいろと出てきましたので、「渋谷川トピックス」欄を設けて紹介しています。 |

|

|

avelx

12月20日 ビール工場のオブジェ

クリスマスにちなんだ話題をひとつ書きます。恵比寿ガーデンプレースに散歩に行った時に、奇妙な形をしたオブジェに改めて注目しました。『あるく渋谷川入門』の5章5「ビールの町恵比寿の分水」で触れたように、ここには、三田用水の田道口や銭噛窪(ぜにかみくぼ)口から水を引いた日本麦酒醸造会社(現在のサッポロビール)があり、明治22年に日本の草分けの恵比寿ビールを製造していました。

サッポロビール本社脇の謎のオブジェ

加計塚小学校の前から入ると、サッポロビール本社脇に、花の浮島がのんびりと浮んだ水の空間があり、そこにニョッキリ茶色い物体が立っています。一体このオブジェは何でしょうか。見渡しても何の説明もありません。前から目にはしていた茶色いオブジェですが、気になったので調べてみました。オブジェの高さは上に光る避雷針を入れて5メートルぐらい。幅は2メートルぐらいで、金属製のかぶとみたいなものです。サッポロビールとドイツの中世の騎士たちと何か関係があるのでしょうか。このオブジェについて、広報室にうかがってみると、騎士のかぶとではなく、製麦場の煙突の頭の部分で、大正2年に輸入したドイツ製のものだそうです。製麦場とは、最初麦を水に浸し、次に高温で乾燥させて、麦から麦芽を作るところ。その煙突の名前はその様子のとおりで、「兜煙突(かぶとえんとつ)」。恵比寿工場の煙突に実際に付いていたものを記念にそこにおいたそうです。インフォメーションの方に話をうかがうと、兜煙突は、風によって向きを変えることで、煙突に雨風が侵入しないように、煙突の頭に付けられていたものだとか。

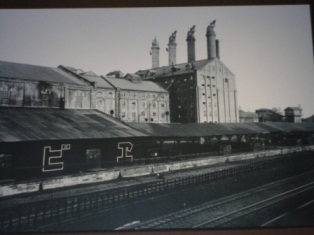

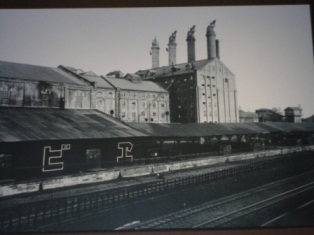

恵比寿工場の煙突(ヱビスビール記念館より)

家に帰って兜煙突について調べて見ると、Wikipedia―USA の Chimneyの項に、Chimney pots (煙突の被り物)という項目があり、それは、安価に煙突を高くするため、また煙突の排気の性能を改良するため、鳥が巣を作るのを防ぐため、そして煙突から雨が振り込むのを防ぐなどの目的で、煙突の先端に付けられていたということでした。その中に、修道士の頭巾の形をしているところから「煙突頭巾(a chimney cowl)」または風向きキャップ(a wind direction cap)と呼ばれるものがありました。それは、ヘルメットの形をしていて、風に合わせて向きを変え、煙や風が煙突の下方に逆流することを防いだそうです。確かにサッポロビールの兜煙突もそんな様子です。イギリスの会社ですが、デービス・ブラザーズ・エンド・カンパニー社がちょうどその頃(1910年)に出したカタログの煙突頭巾の写真が、イギリスのMuseum

siteに出ていたのでご覧ください。ヨーロッパには“煙突の文化”があるんですね。

煙突頭巾の写真(デービス・ブラザーズ・エンド・カンパニー社のカタログより)

後日に、ガーデンプレースに出かけたときに、兜煙突は、以前と違う方向を向いていました。今は涼しい水の上で風を追っていますが、昔はビールのもとの麦芽を作るために、ずっと風に合わせて向きを変えていたのでしょう。今日は渋谷川の話題から少しそれてしまいましたが…。

参考:

http://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/Museum/metalware/daviesbros/daviesbros01.htmhttp://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/Museum/metalware/daviesbros/catalogue.htm

|

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

クリスマスと掛けて何と解きますか?

ヱビスビールと解きます。

その心は、

エントツからのプレゼントです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー |

ravely

12月13日 資料と証言から見る「蝦蟇(がま)池」の移り変わり

1.蝦蟇池からの流れ

<現在の池の姿>

麻布の「蝦蟇池」(以下、がま池と書きます)は、江戸時代には、池に住む大ガマが火事を吹き消して旗本山崎主税助治正の屋敷を守ったという伝説*1も伝えられる大きな池で、現在もその一部が残っています。前回、9月25日の「スイカを冷やした清水が麻布に」では、がま池の水が宮村児童遊園の辺りに流れ落ちて吉野川に向かったルートを探りました。その際に、ご近所にお住まいの方のお話から、昭和35年ごろにはすでに川が流れていなかったことを知りました。明治16年の地図にはがま池からの流れが描かれていますから、昭和35年までの間に流れが消えてしまったことになります。がま池からの支流はいつ頃、どのように無くなったのでしょうか。またがま池は現代まで、どのような歴史をたどったのでしょうか。

がま池の歴史を調べる前に現在の姿を確かめようと、がま池がまだ残っているマンションに行きました。管理人の方に交渉したのですが、残念ながら中には入れていただけなかったので、池の南側の崖にある駐車場奥に行き、下のがま池を眺めました。うっそうとした竹の中に青い水面が見えて、イメージが膨らみますが、大きさや形がよく分かりませんでした。

この近くに「がま池」やその流れについて話してくださる方がいらっしゃるといいのですが。辺りはお屋敷やマンションばかりで人気がありません。そこで、がま池の下にある本光寺のご住職さまに思い切ってお電話したところ、快くお話を聞かせていただくことができました。

駐車場からの池の眺め

<本光寺住職様のお話>

「お寺がここに移ってきたのは300年ほど前のことで、現在の麻布学園のところが、当時は大隅山という名前で呼ばれていました。寺は、山を削り、谷を埋めて土地を開墾してここに落ち着きました。崖の下の土地を人々に貸し始めたのは大正10年ごろですが、その頃そこに川が流れていたという記録はありません。ただ、その辺りは雨が降ると水がたまりやすいところであったし、がま池の水も大雨のときは流れだしていたのかもしれません。本光寺には昔からの井戸がありますが、水が枯れたことがないので、今でもポンプ式に変えて使っています。水が豊かな土地柄ですね。がま池については、この地域の再開発の時に、周りの人々が港区に保存を頼んだ経緯がありますが、駄目でした。」

本光寺山門

住職様のお話から、がま池からの流れは、大正10年にはすでに無くなっていたらしいことが分かりました。この辺りの開発が始まるのは昭和に入ってからで、その影響で昭和の中ごろに無くなったと推測していたのですが、もっと早い時期に流れが途絶えていたことが分かりました。次にがま池の大きさの変遷をたどります。

2.がま池の大きさの変遷

<江戸・明治時代のがま池>

がま池の大きさを昭文社のMAPPLE地図で見ると、池は、現在、縦横が25×20メートルほど(約150坪)です。昔はどの位の大きさだったのでしょうか。古地図を時代を追って比べてみます。まず、『江戸明治東京重ね地図』(APP社) の江戸地図*2を見ると、「がま池」は伝説の山崎主水助の屋敷内にはっきりと描かれています。縮尺から推計して1000坪前後でしょうか。次に、明治16年の地図*3を調べると、『重ね地図』と同じような形の池ですが、たて80‐100メートル、横30メートル弱の長四角に近い形で、より細かく描かれています。この地図での大きさは800坪前後と考えられ、吉野川への支流も描かれています。江戸地図のがま池は明治16年地図のものより太めに描かれていますので、江戸後期から明治16年までに、少し小さくなっていた可能性もあります。

次に、大正13年の地図を見ると、池は渡辺子爵邸の中にあるはずですが、私有地のためか、地図の中には描かれていません。昭和8年の『東京市麻布区地籍図』*4も同様に池が描かれていません。次に、昭和16年の『麻布区詳細図』*4の地図(上図)を見ると、池は明治16年のものと同じような形をしていますが、大きさは一回り小さいようで、これまでにない特徴は、池の周辺に道が作られ、真ん中の島とそこに続く道(または橋)が描かれていることです。池の周辺の整備がかなり進んでいる様子です。

<昭和2年からの開発>

次に、昔のがま池について書かれた資料を紹介します。『港区 私と町の物語』*5によると、「(前略)昭和2年に池の一部を埋め立てて分譲地として販売したため池は縮小され、戦後さらにマンションを建設するため池が埋め立てられた。(後略)」とあります。その本の中に登場する五味澄子さんの話では、昭和12年のころには、まだ、広々とした池にはコイがたくさん泳いでいたそうです。

もう一つの資料『麻布本村町』*6には、昭和の初め筆者の荒潤三さんがまだ子供のころの話が書かれています。筆者ががま池があった渡辺家の前を通ると「自動車にひかれてぺちゃんこになった蛙の哀れな姿があちこちに見られた。まだひかれたばかりで血の流れているのや、ひからびて干物のようになっているのもあった。」「はるか昔からがま池からはい出てきた蛙たちは、今は『麻布野球場』『有栖川宮記念公園』となっている所にある大きな池の間を行ったり来たりしていたのだろうか。やがて、人が住むようになり…」。その辺りが、かつてはカエルの天下だったことに触れ、開発されて分譲地になってからは、「縮小された池の蛙はもう道路に出てくることもなく、ひかれた姿もなくなった。」と話を結んでいます。

蟇ヶ池( 麻布鳥居坂警察署誌)昭和6年 がま池 昭和34年;池の奥には四角い

全てが自然の中の景色 建物

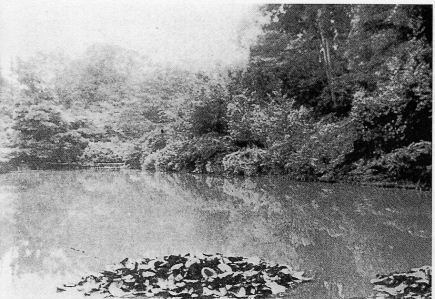

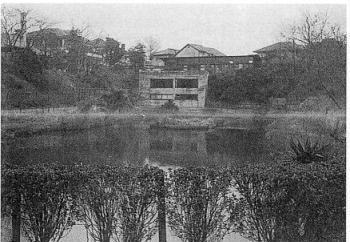

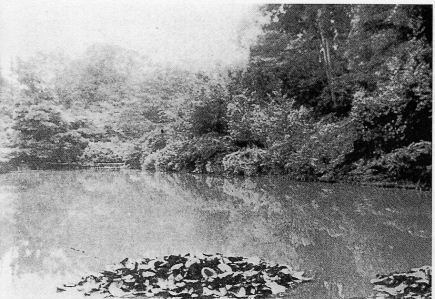

『写された港区 3(麻布地区編)』*7(港区、2007年)を見ると、その中に「蝦蟇池」の風景写真が2枚入っていました。昭和6年のものと昭和34年のものですが、昭和6年の写真(「蟇ヶ池」

麻布鳥居坂警察署誌)では、湖の手前に蓮の葉が重なり、奥は雑木林である様子で、全てが自然の中の景色です。次の昭和34年の写真は、池を囲った低い生垣の外から写したもので、池の奥には四角い建物が建っていて、その背後には数軒の家々の屋根が重なっています。昭和34年前後の東京は、池田内閣は高度成長を掲げ、昭和33年に高速道路の計画が答申され、それを受けて、35年から一気に高速道路建設が進んでいきました。また33年には元紅葉館跡に東京タワーが建築されました。高度成長による道路建設そのほかの整備は、静かな土地だった麻布の地域、そして「がま池」に、この2枚の写真に見られるような大きな変化をもたらしたようです。

MAPPLE地図で見た現在の池

近代地図を調べると、グーグルやヤフーには池が描かれていませんが、MAPPLE地図にははっきりと描かれています。現在(2010年11月)のがま池は、前にも書いたように、およそ縦25メートル、横20メートル(約150坪)です。どんどん小さくなって、明治16年から比べると、5分の1以下になってしまいました。平成の時代になってからも、マンションの建て替え工事など地域の開発によって、さらに小さくなっているようです。五味澄子さんは、先の『港区 私と町の物語』の中で、「平成12年、蝦蟇池の所有者が変わり、新しいマンションが池の半分を埋めて建ってから、春になってもまだ鯉の姿を見ておりません。」と書かれています。何かの機会にマンションのオーナーにお願いして、実際に池を確かめてみたいものです。

|

*1「その昔、旗本山崎主税助治正の屋敷内の池に棲む大がまが、夜回りに出た家来を殺した。がま退治を決意した治正に、がま は白衣の老人となって夢枕に立ち、罪をわびて防火に尽くすことを誓った。その後、文政4年(1821)7月2日、麻布古川より始まった大火が山崎邸を焼かんとする折りしも邸内の古池から一匹の大蝦蟇が忽然と現れ、水を邸に吹きかけて猛火を退け山崎邸だけが火災よりまぬかれたのです。世の人々、この奇端を感じて山崎家にお守り札を乞う者が後を絶ちませんでした。このお守り札が「上の字様」と称され、江戸時代には芝赤羽橋の有馬邸から出された水天宮の御守と並び称されたものです。」(「麻布七不思議+α」http://jin3.jp/7fusigi/gamaike.htm#topより)「夜回りに出た家来を殺したから」というかわりに、「皿に盛りつけたお菓子を持って行って食べてしまったから」というかわいいバリエーションもあります。 |

|

*2『江戸明治東京重ね地図』(APP社、)の中の江戸地図は安政3年1856年度実測復元地図。 |

|

*3「東京府武蔵国麻布区永坂町及坂下町近傍」図(明治16年10月)

|

|

*4『東京都港区近代沿革図集‐麻布・六本木』(東京都港区立三田図書館、昭和52年) |

|

*5『港区 私と町の物語(過去と未来をつなぐ、人と人をつなぐ 下巻)』(港区、2007年)

|

|

*6 荒潤三『麻布本村町』(ラ・テール出版局、1995年)

|

|

*7『写された港区 3(麻布地区編)』(港区、2007年)

|

e

ravel e

10月28日 広尾橋近くに笄川の跡を探る

-広尾タワーズのオーナー磯野さまを訪問して-

「渋谷歴史散歩の会」の友人から、広尾橋交差点近くの広尾タワーズの敷地に笄川の暗渠が残っているという話を聞き、早速現地に行ってお庭の様子を外から拝見しました。窪んだ土地に、緑の木々や下草が豊かに生えています。ここが川の跡であるとすれば大発見ですが、証拠のようなものは残っているのでしょうか?

外苑西通り(西麻布側)から広尾交差点を見る。正面は

広尾タワーズ。その手前は三菱東京UFJ銀行。

笄川については、『あるく渋谷川入門』で、青山・梅窓院からの流れ、根津美術館からの流れ、また蛇ヶ池からの流れなどをたどりましたが、広尾近くの流れは資料が見つからず、詳しくは書けませんでした。ここは思い切って「本の丸」へと決心し、図々しくも磯野不動産の社長磯野謙蔵さまにインタビューを申し込んだところが、お受けいただけるとの連絡があり、大喜びでお話を伺いに出かけました。

お会いしたのは、広尾プラザの4階の社長室で、明るいお部屋には、磯野不動産の社員の方々が野球大会や水泳大会を楽しんだ時の集合写真が何枚も飾ってありました。ドキドキしながら待っていると、しばらくして、優しそうな立派な紳士が入っていらっしゃいました。大正7年に生まれ、今年92歳になられたという磯野さまは、スーツ姿で背筋がピシッと伸びて、とてもご高齢には見えません。そして穏やかな口調で話を始められました。

「現在のタワーズの場所にあった屋敷に生まれて、それから92年間、兵役に行った4年間以外はずっと広尾に住み続けてきたから、僕ぐらい広尾のことをよく知っている人はいないよ」と言って笑いました。「この土地は僕のおじいちゃんが堀田家の下屋敷を買って手に入れたのが最初だった」とも。ちょうど4歳の時、広尾タワーズの場所にあった旧磯野家の前のお庭で、お母様やご家族と撮った写真を見せていただきました。翌年が関東大震災だったそうです。磯野さまからは、その頃の笄川と人々の様子を伺うことができました。

「外苑西通りは、当時電車の軌道だけの細い通りだったが、そこから今のタワーズの場所にあった屋敷の中に川が流れてきていた。電車の駅が広尾橋といったので、川は広尾川だと思っていたが、呼び名はただの“川”だった。きたない川だったので、入って遊ぼうなんて気も起きなかったよ。川にはごみがたくさん捨ててあり、金物を拾う人たちが川伝いに屋敷の中に入ってきて、ごみの中の金物を拾い、そして川伝いに出て行った。何をしてるのかと思ったものだよ。川の幅は5mぐらいで、中を覗き込むと、かなり深くて怖いようだった。屋敷の中では、川に橋が2本かかっていた。1本は立派な橋で、もう1本は丸木橋だった。庭に池もあったが、そちらには橋が3つかかっていたし、和船も浮かんでいて、乗って遊んだこともあるよ。池のほうがきれいで、写真も残っている。戦争中は食料がなかったので、近所の人が池の鯉やフナを釣って食べたようだ。」

「ちょうど二十歳の時に、広尾神社に戦勝祈願して出征した。フィリピンに行くはずだったのだが、海峡でアメリカ海軍に追われて、台湾のキールに逃げ込んだ。フィリピンに行っていたら生きては帰れなかっただろうね。その後、米軍は台湾には攻めて来ずに、沖縄を攻撃した。そんな訳で無事に帰ることができたというわけだ。もちろん広尾神社にお礼のお参りをしたよ。」

「この辺りは、今も住宅街であるということを除いてほとんど変わってしまったが、お寺や神社だけは変わらない」。そうおっしゃりながら、出征の時の写真を見せてくださいました。何十人もの方々の真ん中で写真に写っている磯野さまを見て、戦前はこういった様子で若者が出征していかなければならない大変な時代だったと思いました。磯野さまが元気で戻られて本当によかったです。

私が「広尾タワーズの木やシェ モルチェ*の庭の木は緑が濃くて立派ですね」と申し上げたところ、「木は時間がかかるからねー」と目を細められました。

「シェ モルチェのレストランの側の庭は木が茂っている。当時の川は外苑西通りの下で、今は跡が全く無いが、この辺りに笄川が流れていたのだから、いつか水を流したいと思っているよ。循環では不自然だからねえ。どうしたら流せるかだ。」

レストラン シェ モルチェとその前庭に広がる緑のくぼ地

「天現寺橋には玉電の終点があった。四谷3丁目に行く市電の7番も通っていたが、その車庫の跡が今は都営住宅になっている」と、広尾橋の隣の天現寺橋の辺りのお話をしていて、突然「あなたは何故、川の研究をしているのかな?」と聞かれました。少し戸惑いながらも、「川と人とのつながりも知りたいし、また、渋谷川に注意を惹き起こして、少しでも川辺をきれいにすることで、都会の環境を、良くしていきたい」といった拙い考えを述べました。すると磯野さまは、「そうだね。ぼくもシェ

モルチェの前庭に川を流して、笄川を復活させたいと思っている。できればホタルも放ちたいと思っているのだが」とおっしゃいました。ご自分の事業とともに広尾の街を良くしていこうと考えていらっしゃるのがよく分かりました。また、笄川を復活させたいという夢を聞くことができたのは、本当に素晴らしいことでした。いつか、真夏の夜に、レストランで、笄川の川風やホタルを楽しめるようになるといいですね。インタビューの後、秘書の方にシェ

モルチェに案内していただき、庭の写真を撮らせていただき、おいしいお紅茶とお菓子をご馳走になり、ちょっと幸せな気分にひたって帰ってきました。

磯野さまは、当時の笄川は外苑西通りの下に埋まってしまったとおっしゃっていましたが、江戸や明治の時代はどうなっていたのでしょうか。家に帰って古地図**を調べると、笄川は西麻布の交差点から外苑西通りに沿って流れ、広尾橋交差点を越えたところで道路を東側に外れ、現在の三菱東京UFJ銀行の辺りから広尾タワーズの敷地の下に入っていました。そして、南に向かって天現寺橋方向に流れていました。そこはシェ

モルチェがある辺りで、緑の木々と下草がたっぷりと生えている所です。この辺りに昔の川の跡が残っている可能性がありますが、地上の姿を見た限りではよく分かりませんでした。

交差点を越えた笄川が広尾タワーズの敷地に入った辺り

それにしても、今回、笄川を、実際に見た方から、初めてお話を伺えて幸運でした。磯野さまには貴重なお話を本当にありがとうございました。(完)

*レストラン シェ モルチェ : 〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目1−29 広尾ガーデン 1F 03-3442-1851

**『江戸明治東京重ね地図』(APPカンパニー)

ravel d

9月25日 スイカを冷やした清水が麻布に

8月の終わりに、早起きをして港区の麻布一帯を歩きました。『あるく渋谷川入門』では、六本木から麻布十番を通って古川に注ぐ吉野川を歩きましたが(165ページ)、その吉野川の支流を一つ(毛利池からの支流)しか取り上げることができず、気になっていました。この辺りを探訪した先輩たちのサイト(注)に刺激され、資料と水をハンドバッグにつめて張り切って出かけましたが、昔ながらの麻布の道に迷ってしまい、気がついたら、見覚えのある「宮村児童遊園(元麻布2-

6-2)」に出ていました。この公園は有名な「がま池」(元麻布2-7)の北の崖下にあり、その昔、がま池の水が流れ落ちて吉野川に向かっていたと考えられる所です。今でも公園の崖から水が浸み出しています。

「がま池」の崖下にある宮村児童遊園

どの辺りを水が流れていたのか、暗渠の跡を探していると、幸運なことに公園の近くにお住まいの方が家から出てきて、「何を調べてるんですか?」と話しかけて下さいました。そして、この土地に越して来られた昭和35年頃のことを教えて下さいました。

「水がたまっていたのは、ちょうどここら辺り」と、その方は、児童遊園のがけと住宅の間を通る細い砂利道の一角を指差して言いました。「今は土地を造成して平らになっているけれど、当時、ここから上まで全部崖だったのよ。上は大きなお屋敷で木がいっぱい生えていたので、崖から清水が出てきていて。それを溜めた洗い場があって、中が2つに分かれていて。一つは洗濯場で、もうひとつでスイカを冷やしていました。」その一帯はいつも湿っていて、蛇やかえるがよくいたそうです。それにしても麻布の高台に、おしゃべりをしながら洗濯をしたりスイカを冷やしたりした清水の溜め池があったとは。ちょっと幸せな気分になりますね。

清水の溜め池があったのはこの辺り

ところでこの公園から麻布十番に向かって崖が続いており、その脇に、人がやっとすれ違えるぐらい細い暗渠の道が伸びていて、狸坂のある4差路(元麻布2-11-5)で合流していました。いかにも川の流れの跡のようでしたが、その方は、「公園の辺りはいつも清水で湿っていて、雨が降るとすぐに水が溜まった状態になるので、区が土管を敷いて水を流したんです」と説明されていました。「50センチぐらい掘るとすぐに水が出てくるので、井戸があちこちにありました」とも。この細道は元々が本光寺の土地で、区に土地を寄付して土管を敷設したそうです。「川を暗渠にしたのですか」と尋ねたところ、「川は流れていなかったです」という意外な答えでした。麻布中学の方にも水が浸み出していて、そちらの方は川があったかもしれないというお話しでした。今日は大収穫です!

4差路に向かう細い暗渠の路

帰宅して、「がま池」の地図を調べてみました。一つは、『東京都港区近代沿革図集‐麻布・六本木』の中の、麻布台近辺の「内務省地理局・東京実測図」(明治20年)です。この地図では池と崖がはっきりと描かれていますが、「がま池」からの川すじは描かれていません。昔の地図では、小さな川が記されていないことがよくあります。次に、「東京府武蔵国麻布区永坂町及坂下町近傍」図(参謀本部陸軍部測量局・明治16年10月)を見ると、「がま池」からの流れが、うっすらと青い色で、吉野川の近くまで描かれていました。池から流れ出した水は、崖下(現在の公園の脇とこれに続く細い暗渠の道)を通って狸坂の下の4差路に出て、その後、光隆寺、安全寺などのお寺の南側を道沿いに流れ、吉野川に向かっていました。川の脇に小さな池がいくつか描かれていましたが、この辺りに多かったと伝えられる金魚の養殖池でしょうか。最後に、『東京都市地図3』の中の「渋谷1880」をチェックしました。本を書くときには何回も使った地図ですが、「がま池」から50メートルぐらい、等高線を突っ切って崖を下る水の流れが描いてあり、それから先は他の地図と同じようになだらかに流れて、4差路に出ていました。その後は町家に隠れて見えません。三つの地図と大野様のお話から、川は明治10年代には流れていたけれど、昭和35年には無くなっていたことが分かりました。この80年の間のいつごろに川は消えたのでしょうか。

4差路、左に細い暗渠の出口

(元麻布2-11-5)

そもそもの水源である「がま池」はどんな池だったのでしょう。現在はマンションの敷地の中で、近くから見ることができませんが、以下のサイトには水を豊かに湛えた池の写真が掲載されています。以前にマンションを訪れた時は池を見ることができませんでしたので、再挑戦してみます。

(注)「世田谷の川探検隊」http://tanken.life.coocan.jp/setagaya/azabu.html

「東京の水」http://tokyoriver.exblog.jp/13955876/

「東京ピーリング!」http://lotus62.cocolog-nifty.com/blog/21/index.html)

bebisu

9月10日 真っ青な貯水池のミニチュアが(ヱビスビール記念館にて)

夏の日の午後、木陰に白百合が咲く姿を見ながら、恵比寿ガーデンプレースを散歩しました。『あるく渋谷川入門』の「第5章三田用水の分水と渋谷川」(121ページ、地図5‐5)でご紹介したように、ここには三田用水の田道口や銭噛窪(ぜにかみくぼ)口から水を引いた日本麦酒醸造会社(現在のサッポロビール)があり、ちょうど120年前の明治22年(1890年)に、その水を使って、日本の草分けの恵比寿麦酒を作り始めました。

この度リノベーションされたヱビスビール記念館に行って見ると、当時の工場の姿を現した新しいミニチュアが展示されていました。本の地図と比べると迫力が違います

三田用水を湛えた貯水池と工場の全景。

(中央が2号貯水池。右上は1号貯水池)

煙突などが実に巧みに作られていて見事でしたが、中でも目を引くのが工場の施設としては不釣り合いなほど大きい、真っ青な貯水池でした。ちょうど現在の三越とセンター広場があった辺りで、まるで公園の池のようです。

広報室の森伸一様にうかがったところ、それは明治42年に作られた2号貯水池で、実際には、たて100メートル、横100メートルで、深さは9メートルのところもあったとか。巨大ですね!そこに溜められた大量の水が、ビールの瓶の洗浄に使われていたそうです。オリンピック用プールのサイズはたて、横が、50メートル、25メートルなので、広さだけでも8つ分です。当時のこの貯水池を見た村の人々は、その大きさにさぞかし驚いたことでしょう。この地域がビールのブランド名を付けた“恵比寿”の町として発展し始めた様子が目に映るようです。ミニチュア敷地内の右下部分は現在のアメリカ橋公園です。

恵比寿ガーデンプレースの百合の花

工事

7月22日 麻布十番に古川地下調節池工事現場を見学

<古川の最近の浸水被害>

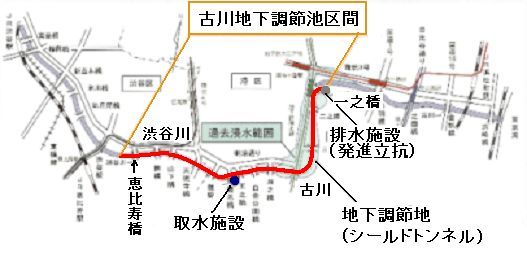

渋谷川・古川流域連絡会の会合の後で古川地下調節池工事現場の見学に行きました。

渋谷川・古川は、平成に入ってから何回も浸水被害を起こしています。たとえば、平成11年には集中豪雨によって、古川橋から一之橋にかけて床上の被害が約300棟、また平成16年には、再び古川橋近辺で床上15棟の床上被害があり、南北線の麻布十番駅地下ホームにも水が流れ込んで、地下鉄は2時間運休になりました。最近は、ゲリラ豪雨のせいで特に被害が大きくなっています。安全な川にするにはどうしたらよいのか、渋谷川・古川流域連絡会でも会合のたびに議論が行われていましたが、何しろ岸のすぐそばにビルや高速道路の橋脚があって、川幅は広げられません。

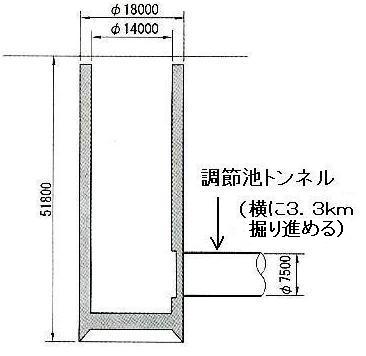

それに対する解決策として、急激に増した水を古川の下に一時的に貯める地下貯水池を作る計画が、平成18年の12月に東京都から発表され、平成21年から工事が始まりました。そこで地下貯水池を作る現場を見学することにしました。

古川地下調節池工事の看板

<古川地下調節池とは>

麻布十番駅で地下鉄を降りて地上に出ると、首都高速で囲まれた川のそばの「一の橋公園」にでました。その一角に古川地下調節池インフォメーションセンターがあり、平成11年から17年の間の古川流域での浸水の記録や、取水施設の発進立坑の写真、シールドマシンの20分の1模型が展示してありました。また洪水被害を防ぐために、大雨のときに雨水を貯留する施設が必要であることと、どのように地下調節池を作るかの説明をうかがいました。公園の一角に大きなコンクリートの円筒(発進立坑)を作って地下に埋め込み、それが完成したら、円筒の一部に横穴を開け、シールドマシンでそこから横にトンネルを掘り進めるそうです。それが古川地下調節池です。古川の下を恵比寿橋の少し先まで、約3.3kmを掘り、そこに大雨のときに水を貯めるという、想像を絶するような巨大なものです。完成すると水は約13.5万トン貯めることができ、かなりの大雨でも洪水はもう起こりません。

シールドマシンの模型 発進立抗(東京都建設局パンフレット

************************ ccccccccc 「古川地下調節池」より作成)

<発進立坑を作る工事現場>

説明の後、私たちはすぐ隣の発進立坑の工事現場に行きました。大きな円形の工事現場では、炎天下、枠にどっさりとコンクリートを流し込んで、高さ4m位の円筒を作っていました。「発進立坑は、最初刃の形になったコンクリートの筒の先端部分を地中に降ろし、その上に順に新しく作った同じ口径のコンクリートの円筒の一部を重ねて載せて、泥をかき出しながら地中に沈めて行き、最終的におよそ地下50mの長さにする」ということでした。スカイツリーのように、コンクリートの円筒を順番に上に積んでいくわけです。今はその2番目のものを作っているところでした。一つの筒の部分は約1000tもの重さで、自分の重さプラス少し圧力をかけることで沈むそうです。工事現場が暑いのと、お話のとんでもないスケールに圧倒されて、汗だくになりました。

一の橋公園内発進立抗工事現場

以前のことですが、2月の寒い時期に腰まで古川につかって、川底にコンクリートのマットを敷くための測量をしているのを見ました。暑いときの工事も寒いときの測量も、本当にご苦労様です。治水というと、堤を築いたり流れを変えたりという印象がありますが、こういうのが現代都市の治水なのですね。

「古川地下調節池区間」の図(東京都建設局パンフレット『古川地下調節池』より作成)

東京都第一建設事務所

ホームページへ

ravela

6月11日 群生するコウホネをたずねて

『あるく渋谷川入門』をなんとか無事に発刊できた次の日、ほっとして、箱根湿生花園に出かけました。もしかしてコウホネが咲いているかしら!コウホネとは、昔、渋谷川上流に群生していたという花です。その日は花曇りの空模様でしたが、門に入ったとたんにいろいろな花の匂いが漂ってきました。広々とした箱根湿生花園の案内板を見ると、一番奥のところにコウホネの池があることが分かります。早速歩きはじめると、エーデルワイスなどきれいな花々がありましたが、横目で見ながら急いで目的の池に行きました。

箱根湿生花園の池に群生するコウホネ

突然、目の前に大きな池が広がり、緑の濃い葉の間から小ぶりの黄色い花が見えました。コウホネの花は4,5センチで、濃い黄色です。渋谷の河骨川の上流にあって、川の名前の由来になったと言われる花が、こんなに無造作にたくさん咲いているなんて!大きな池で、葉っぱも花もスッと水面に出ているものと、またユラユラと水中に咲いている花や葉もありました。水面に写る葉の影と空の光のコントラストがきれいでした。7月に向かって、まだこれから、もっともっと咲くそうです。コウホネの池の奥に仙石原湿原植生復元実験区が広がっていました。

vvvvvvv箱根湿生花園のコウホネ五種

①水から突き出てぽっかり

開いた花と、深く切れ込ん

だ葉の「コウホネ」

②葉も花も丸い「ヒメコウホネ」 ③花の真ん中が赤い

サイジョウサイジョウvサイジョウ 「サイジョウコウホネ

④花弁のように見える部分が赤く ⑤葉が全部水面にでる

変わった「ベニコウホネ」 「ネムロコウホネ」

コウホネを見た後は気も落ち着いて、ゆっくりと他の池のまわりの花も見て、喫茶室で休みました。コーヒーとソフトクリームが安くて、早く出てきて、そしてとてもおいしかったこと。売店で買ったブルーベリーも。本を刊行した翌日にこんなにたくさんのコウホネの花を堪能することができるなんて、不思議なめぐり合わせです。自宅のベランダでもコウホネを育て始めました。直径50センチほどの小さな水槽で、小さな葉っぱが4枚出ていますが、いつ葉がもっと茂って、花が咲くことでしょう。

みなさんも箱根湿生花園に行って、群生するコウホネをご覧になりませんか。

箱根湿生花園へ

ie 我が家のベランダのコウホネ

花

ravel c6月10日

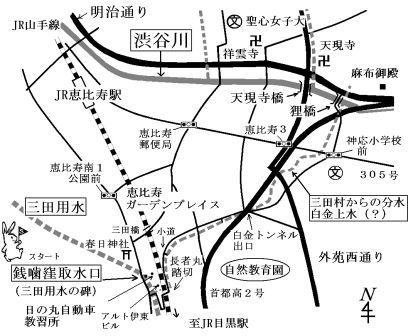

<麻布御殿への分水とは?>

久しぶりに、日の丸自動車教習所近くから白金の街並みを通って渋谷川に合流する三田用水の分水を歩きました。古くは三田上水あるいは白金上水とも呼ばれていたこの分水は、三田村にある「銭瓶窪」取り口(目黒区三田一丁目)から始まり、白金村や今里村を通って、渋谷川岸辺にある「麻布御殿」(南麻布4丁目、光林寺の辺り)に飲み水を運んでいました。「麻布御殿」は、元禄11年(1698)に徳川綱吉の別荘として創建されましたが、わずか4年で焼失します。その後、三田上水は江戸幕府の命で享保7年(1722)にいったん廃止されましたが、享保9年(1724)に村人の強い要請で復活し、名前も三田「用水」と改め、それ以来灌漑や生活用水として長く使われてきました。なお三田用水と三田上水は同じ地域を流れていましたが、どの程度重なっていたのかは分かりません。

明治13年(1880)の「国土地理院地図」を見ると、この分水からの流れは現在の日の丸自動車教習所の下の辺りから始まり、目黒区、品川区、渋谷区の境界近くを流れ、やがて港区に入り、天現寺橋近くの狸橋で渋谷川に合流しています。分水の流れは、現代の道路とかなりの部分で重なっているようです。また分水は、平成13年(2001)の「東京都下水道計画図」にある白金幹線(下水道)とも重なって見えます。上水の流れを用水に直して使い、用水の流れを暗渠に直して下水道として使い、その暗渠の上を道路にしたということでしょう。この暗渠には、江戸時代からの分水の長い歴史が積み重なっている感じがしました。

<1.「三田用水の碑」から白金トンネルまで>

それではさっそくスタートです。4つのステップに分けてご案内します。まず写真は目黒区三田一丁目にある日の丸自動車教習所前の「三田用水の碑」で、ここが散歩の出発点です。

写真下の石は三田用水の

木樋が載っていた礎石

この日の丸自動車教習所のビルですが、大きな日の丸のモニュメントが目印です。山手線(ガーデンプレイス)の側から見ると紅い玉が目立ちます。ビルの設計者はかなり大胆ですね。

東に向かうと、すぐに折れ曲がった急坂になりました。三田用水は高台を流れているため、当時は分水が急勾配で坂を下ったか、滝のように放流されたのでしょう。1880年の「国土地理院地図」では、この辺りから自然の川の流れが始まっていますので、三田用水はその流れに水を注いでいたようです。写真は水の落ちる辺りにある長者丸踏切です。踏切前にあるアルト伊藤ビル(伊藤ハム)の庭から撮らせていただきました。

踏切から住宅街に暗渠の道が続いています。昔はここを分水が勢いよく流れていったのでしょう。

ほぼ真っ直ぐに北に歩いていくと、恵比寿ガーデンプレイスの南側の道路に出ました。道は北から次第に東の方に曲がり、いかにも谷底を進む感じです。

300メートルほど行くと、道の右側に、金網のフェンスで閉じた暗渠の小道が東に向かって伸びていました。長さは100メートルぐらいでしょうか。表の道と並行して走っています。脇道から入って小道の様子を見ると、出口にもフェンスがありました。

その先は砂利とコンクリートの小道が東に続いていていましたが、やがて民家の庭で行き止まりになりました。暗渠はその辺りから住宅の下を流れているようです。

表の道に再び出ました。ここは目黒区、渋谷区、品川区の3つの区の境で、道が急に広くなります。下水道の白金幹線の開始点でもあります。分水の跡を下水道にしたのでしょう。正面の奥(西)にある高い建物は、恵比寿の高台に建つウエスティンホテルです。

3区の境の道に「東京・下水道 合流」と書かれたマンホールがありました。マンホールに耳を近づけると中からからゴーゴーと水が流れる音が聞こえて、ちょっとした迫力でした。周りの高いところから下水が集まっているようです。目黒区とはここでお別れです。

表の道を少し歩くと、また脇道から小道に入ることができましたが、すぐに塀で行き止まりになりました。塀の先は長者丸ハイツ裏の駐車場でした。再び表の道に戻って、首都高速2号線(白金トンネルの出口)の交差点に出ました。ここは品川区、渋谷区、港区の境界で、渋谷区、品川区とはここでお別れで、港区に入ります。

<2.白金トンネルから外苑西通りまで>

暗渠はこの車道を横切って東の住宅街に進むか、この高速2号線の下を通って北東に進むと考えられます。白金幹線(下水道)は高速の下を進んでいますので、暗渠はこの道を通っている可能性があります。殺風景で暗渠のイマジネーションは湧きませんが。

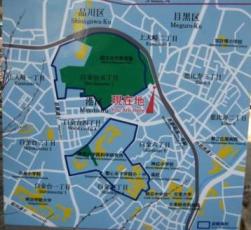

とりあえず白金トンネルの信号を渡ると、南側(右)に自然教育園の北塀と遊び場が、北側(左)に植え込みのある四角い小さなロータリーがありました。遊び場の前にある案内板で位置を確かめました。

(写真を大きくできます。) (写真を大きくできます。)

このロータリーから3本の小道が東に向かって出ています。全ての道を行ったり来たりしましたが、どれが分水の暗渠かはっきりしません。やはり高速2号線の下かもしれません。とりあえず、いちばん低い所にある道を選びました。

途中の脇道(東)に、真ん中を井戸が遮っている面白い道がありました。やや上っていますが、暗渠と関係があるのでしょうか。1880年の「国土地理院地図」では、この辺りで南から来る小さな流れが分水に合流しています。

道の方向は北東に変わり、300メートルほどで外苑西通りに出ました。「国土地理院地図」にある分水も「東京都下水道地図」の白金幹線(下水道)も、ここからは高速の右(東)の住宅街に入り、北東に向かいます。

<3.外苑西通りから305号まで>

外苑西通りの信号を渡ってすぐの小道に入ると、再び住宅に挟まれた細い道が続いていました。この道はいかにも川の流れのように緩やかに蛇行して北東に進んでいました。

この道には大小のマンホールがたくさんあり、周囲を御影石で囲んだ芸術作品のようなマンホールが3個あり、道を覆うほどの大きさでした。時代は分かりませんが、これは値打ちがありそうです。

<4.305号から狸橋まで>

道なりに歩いて、恵比寿3丁目から来るバス通り(305号)に出ました。そのまま川の方に真っ直ぐ進むと行き止まりになるので、バス道路を数十メートルほど東(右)に歩き、神応小学校前の信号を再び北(左)に入りました。

渋谷川まではもうすぐ。左に消防署を見ながら、ほぼ真北に進みました。

首都高速2号線をくぐると、目の前に渋谷川の狸橋が現れました。橋は工事中でした。欄干に付いたかわいい擬宝珠(ぎぼし)が狸のイメージにぴったりです。

狸橋から川下を眺めると、すぐ南の岸壁に四角い大きな穴が空いていました。分水の暗渠は、ここで渋谷川に合流したようです。「国土地理院地図」でも、ちょうどこの辺りで終わっていました。綱吉の時代は、木樋(木の管)か石樋で渋谷川を乗り超え、高台の白金御殿まで水を届けたのでしょう。現在の白金幹線(下水道)はここで東に折れ、渋谷川と並行して東京湾へ向かいます。という訳で、この日の散歩は終わりました。「三田用水の碑」から狸橋まで約1.5㎞、地図を調べていったり来たり、写真を撮ったりして楽しんだので、1時間ほどの散歩でした。

<5.恵比寿駅へ>

狸橋を渡り、明治通りに出てから西に進んで約100メートル、天現寺橋まで来ると、渋谷川にペアのカルガモが朝日を浴びて遊んでいました。大きな口を開けて上流から流れてくる何かを食べていますが、魚ではなさそうです。変なものを飲み込まないといいのですが。

天現寺橋の交差点で歩道橋に登って、明治通りと交差する外苑西通り(北の方向)を眺めました。昔はこの通りに沿って笄川(こうがいがわ)があり、天現寺橋で渋谷川に合流していました。今では想像できませんが、次の信号の標識が「広尾橋」ですから、やっぱり川だったんですね。

この日はラッキーなおまけがありました。帰りに渋谷川の山下橋で魚の大群に会ったのです。大きさは20センチぐらいでしょうか、ボラのようです。川の流れが強いため、渡り鳥のように3角形になったり細長くなったりしていました。銀色のおなかを見せて飛び跳ねる元気な魚もいました。どの辺まで上っていくのでしょうか。シラサギの待ち伏せには気をつけて旅を続けてほしいですね。(この写真は後日に撮ったものです)

(END) (END)

ravel d6月5日

<入間川とは>の

|

昔の渋谷川(古川)の下流には、本流の他に、入間川(いりあいがわ)というもう一つの流れがありました。江戸幕府がまとめた『新編武蔵風土記稿』には次のように書いてあります。渋谷川は、内藤新宿の東南にある四谷大木戸近くの玉川上水の枝流に始まり、千駄ヶ谷、原宿、隠田、渋谷、豊沢、白金等の村々を流れて三田村に至ります。その三田村の辺りで二つに分かれ、一つは郡界(現在の麻布と三田の間)を流れて本芝町に至り、入間川を通じて芝橋の東で海に入ります。もう一つは、郡中(麻布)に入って芝赤羽根、芝金杉を経て海に入ります。この書に収めてある「正保年中改定図」(1644年ごろ)を見ると、阿佐布村(麻布)の東で二つに分かれ、入間川の流れは柴町(芝町)で海に入り、本流は金杉町で海に入る姿が描かれています。 |

江戸時代には多くの江戸地図が出回りましたが、その多くに入間川が描かれており、明治・大正時代に埋め立てられるまで、川の流れの一部がたしかに残っていました。しかし渋谷川がどの地点で二つに分かれていたのか、その流れはどこを流れて入間川に入ったのかは知られていません。

そこで、古地図を手掛かりに入間川の流れの跡を歩いてみることにしました。入間川の川跡は橋も石垣も残っていないため、分からないことだらけですが、とにかく現地を歩き回って入間川をイメージします。勇み足があればお許し下さい。(古地図の画像は著作権の関係で残念ながら紹介できません) |

古川を歩くルート:『あるく渋谷川入門』(中央公論事業出版)183頁のマップより

<1.古川橋>

| その昔、渋谷川(古川)が二つに分かれたと伝えられる三田村は、今の古川橋から一之橋の間の東側(現在の三田)の地域です。そこで、まず古川橋(マップの左下)から話を始めます。麻布台地と白金台地・高輪台地の間を東に向かって流れてきた渋谷川は、古川橋で北に曲がって一之橋に向かいます。ほぼ直角に曲がるのが不自然ですが、それもそのはずで、四之橋から一之橋までは、麻布御殿を造営した元禄時代に人工的に整備したからです。それまでの渋谷川は、自然に任せて蛇行する細い流れでした。 |

古川橋で北に大きく曲がる古川。川は

高

111

<2.三田段丘>

| もし古川が古川橋の先で直角に曲がらずに、勢いよく流れて蛇行していたとすると、もう少し東の方に進んでから曲がったことが考えられます。この辺りは低い土地で、現在は慶応女子高校などがあり、その先は三田段丘の高い丘(慶応大学)となっています。東に流れた川は三田段丘の麓で遮られ、丘の縁に沿って北の方に曲がったと思われます。なお昔の古川が北に曲がらずに、そのまま東に抜けて東京湾に入ったという見方が江戸時代にあります。詳しくは、『あるく渋谷川入門』第8章(注3)の「合考荏土覧古図」(1790年以降)をご覧下さい。 |

流れの前に立ちはだかる三田段丘

<3.三之橋の辺りから二つに分かれる川>

古川橋の東の低地を川が流れていたことをイメージしながら、現在の川に沿って三之橋まで歩いて来ると、三田段丘が川にせり出して道がなくなりました。このため少し戻って川の反対側(西側)に渡りました。先の「正保年中改定図」では、そろそろ流れが二つに分かれるところです。あらかじめ港郷土資料館を訪ねて、「古川の流れが二つに分かれたとすると、慶応大学グラウンドの南西、三之橋の辺りからで、その一すじが入間川に入った可能性も無いとは言えない」と教えていただきました。また2006年に九州で発見された「寛永江戸全図」(1642年)の存在を教えていただき、さっそく地図を入手して調べると、やはりこの辺りで二つに分かれていました。

三之橋の先の麻布一丁目の歩道橋に上がって、川が流れていく北の方を見渡しました。都道に面する象印マホービンと東町小学校の建物の間を、脇道が北西の方にまっすぐに伸びていて、まるで二つに分かれた川の跡が道になったように思えました。一つは三田段丘の縁に沿って入間川へ進む流れ、もう一つは善福寺や麻布十番へ向かう本流です。イメージが勝手に膨らみます。

|

1

象印ビルを挟んで分かれる道(歩道橋から北を望む)。

<4.小山橋から一之橋方面へ>

1

| 麻布十番に向かう本流は後で取り上げるとして、まず三田段丘の縁を北に向かう流れを探ります。三田段丘は二之橋の先まで川にせり出していましたが、一之橋に近づくにつれて後退しました。一之橋手前の小山橋の東側は、湿った感じの低地でした。川の近くにお住まいの方の話では、大雨の時は水位が5メートルも上がり、辺り一帯が水浸しになることがあるそうで、橋の脇には水止めや警報機が取り付けられていました。川岸に南国のような大きなブーゲンビリアがあり、10カ月も咲くというお話しでした。ブーゲンビリアには東京湾からの海の風が良いのでしょうか。 |

11

(写真を大きくできます。) (写真を大きくできます。)

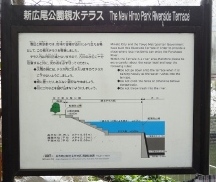

小山橋脇の新広尾公園の掲示板

| 古川の流れの一すじは、一之橋の近くで今より内側を東に曲がったようです。港郷土資料館によると、この辺りの工事現場から、川の流れを示すU字溝の遺跡が見つかったそうです。杭が2、3本あるだけのもので、石垣のようなものは無かったとか。延宝(1673年以降)の頃から古川の大掛かりな開削工事が始まりますから、U字溝は江戸の初めでしょうか。当時は一之橋から赤羽橋辺りまで、二つの川が南と北にほぼ並行して流れていたのでしょう。 |

工事中の一之橋付近

<5.入間川へ>

| 一之橋の内側を東に曲がって、古川の南側の低い所を選んで歩き、中之橋を通って赤羽橋南の交差点まで来ました。この辺りの南側はかつて有馬屋敷として知られ、現在は済生会中央病院と三田国際ビルの庭です。ここから海までの三田と芝の一帯は広く平らな土地です。三田段丘の縁を東に向かって流れていた川は、ここから次第に東南に曲がって入間川に向かったと思われます。『新修港区史』(昭和54年)によると、この地域は「芝埋没台地」といって、金杉橋など本流のルートよりも土地が低いそうです。 |

(写真を大きくできます。)

三田の由来を伝える案内板

川は東南に流れて日本電気本社近くに来ました。この辺りは幕末に薩摩藩邸があった場所で、西郷隆盛と勝海舟の会談が行われた屋敷としても有名です。この屋敷の東側から海までの「旧海岸通り」が入間川です。厳密に言うと、芝3丁目の交差点の少し東からJRのガード下までです。

|

薩摩屋敷辺りに建つ日本電気本社ビル

| これは「旧海岸通り」で、海に向かってほぼ東に進んでいます。『新修港区史』によると、入間川の河口近くは漁業の中心地として栄え、漁民が漁獲物を初穂として将軍に上納していたそうです。 |

。

入間川が流れていた旧海岸通り

| 入間川は400メートルぐらいでしたが、その間に崩橋、芝橋、廻り橋と三つの橋が掛っていました。当時の繁栄が偲ばれます。今の芝4丁目交差点が、旧東海道に掛っていた芝橋です。 |

東海道の芝橋付近、芝4丁目の交差点

<6.入間川河口>

| 入間川の河口付近はJRガード下の少し海寄りです。この先の重箱掘りや日の出、芝浦桟橋は、明治時代以降に作られたものです。河口をイメージしながら何枚も写真を撮りました。ちょうど新幹線が通ったときの風景です。入間川の探訪は終わりです。 |

入間川河口はJR線路の下

<7.古川本流は金杉橋から東京湾へ>

| (話は戻り、先の国道15号の麻布1丁目歩道橋です)三之橋の辺りで古川が二つに分かれていたとすると、その本流は二之橋の手前から北西の方向に、つまり現在の古川よりやや西側を流れていた可能性があります。 |

再び麻布一丁目の歩道橋から北を望む

| そうだとすると、この流れは善福寺の山門の近くを通っていたのでしょうか。善福寺は天長元年(824年)に弘法大師が開いた名刹で、お寺の山号も麻布(阿佐布)です。境内には大師縁の「柳の井戸」があり、この水が古川に注いでいました。「清正の井」と並んで東京「湧水57選」の一つです。 |

善福寺の「柳の井戸」

善福寺の門前町もにぎやかだったことでしょう。

麻布十番商店街の入り口

| 川の流れは、西の麻布台地と北の飯倉台地に阻まれる形で東に曲がり、中之橋を通って赤羽橋に至ります。延宝年間及び元禄年間に川が整備されましたが、それまでは今の流れよりも少しだけ北を流れていた可能性があります。先の「寛永江戸全図」を見ると、意外なことに、流れの一すじが増上寺の裏手、宝珠院の弁天池(白蓮池)辺りに至っており、流れ込んだ水はお寺の堀に繋がっていました。古川は時代によって色々なルートを辿っているようです。 |

| 川の流れは、西の麻布台地と北の飯倉台地に阻まれる形で東に曲がり、中之橋を通って赤羽橋に至ります。延宝年間及び元禄年間に川が整備されましたが、それまでは今の流れよりも少しだけ北を流れていた可能性があります。先の「寛永江戸全図」を見ると、意外なことに、流れの一すじが増上寺の裏手、宝珠院の弁天池(白蓮池)辺りに至っており、流れ込んだ水はお寺の堀に繋がっていました。古川は時代によって色々なルートを辿っているようです。 |

|

|

|

宝珠院の弁天池

| 赤羽橋まで来た古川は、増上寺の南の麓を通り抜けて、ほぼ真っ直ぐに東の海に向かいました。川岸の道を辿って海まで歩くことができます。赤羽橋の近くには古墳や貝塚がたくさんあります。古代は海の幸に恵まれた豊かな土地だったのでしょう。 |

赤羽橋の碑

| 江戸時代から有名な金杉橋です。元禄時代に舟入になった古川の本流が海に出る手前の橋でした。川は地元で「金杉川」とも呼ばれていました。金杉町は、入間川の芝町と同じく漁師町で、米問屋や海鮮問屋も立ち並んで賑わったそうです。将監橋、金杉橋ともに橋の周りの土地が盛り上がっていますが、自然の地形でしょうか。それとも、水がつかないように盛り上げたのでしょうか。 |

金杉橋から見た古川の流れ。

古川の河口と東京湾です。それにしても、何という大きな河口でしょう。高速道路の下に押し込められていた川は最後に伸び伸びと広がることができました。

|

古川の河口と東京湾

なお、江戸時代の古川は、延宝年間に整備が始まりました。延宝4年(1676)に金杉から一之橋までが舟入の川となり、、元禄12年(1699)の麻布御殿造営のときには、一之橋から四之橋までも舟入ができる川になりました。その結果、ほぼ現在の川に近い形になり、地元の人は古川を「新堀川」と呼びました。

(END) |

(トップページへ)

Copyright © 2010-2012 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved

|