000

|

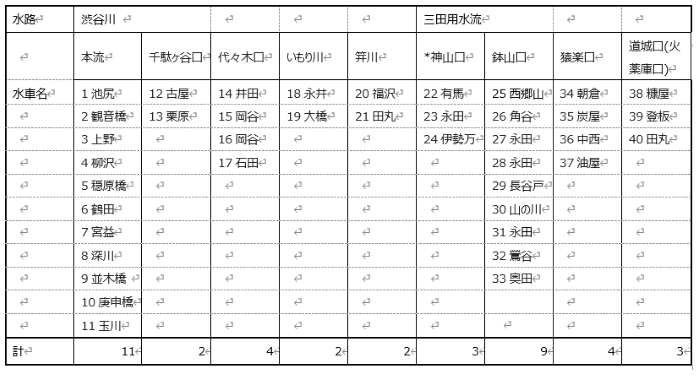

|||||||||||||||||||||||||||

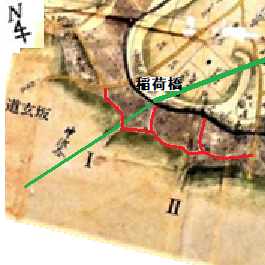

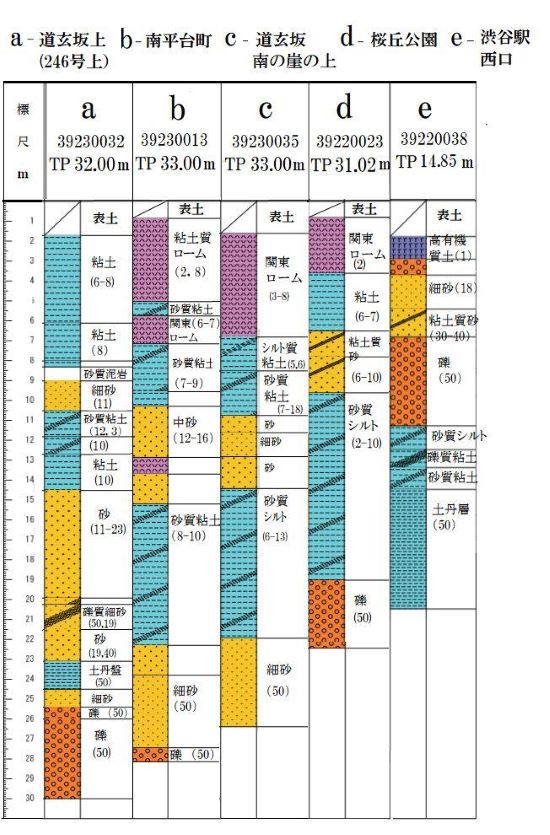

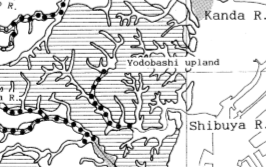

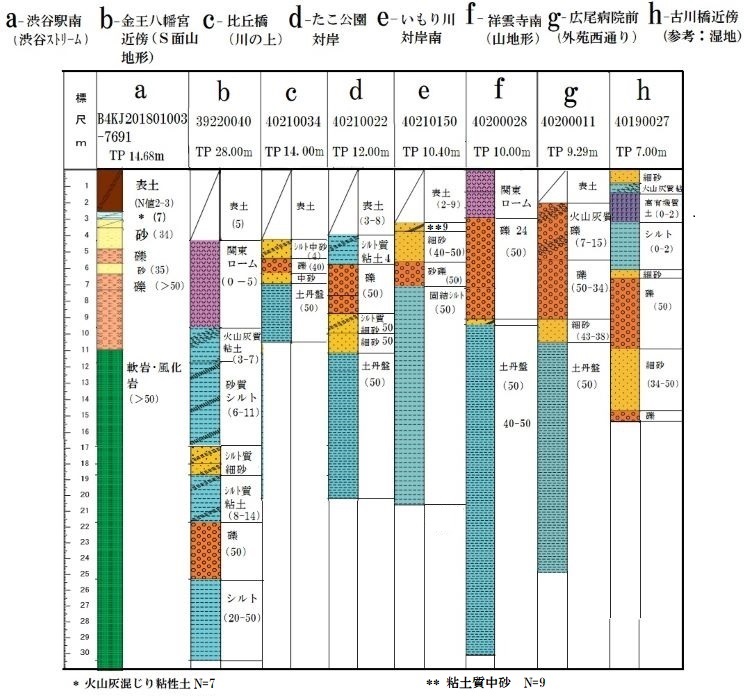

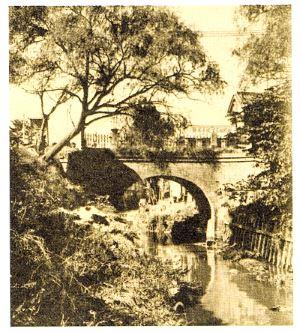

東京都建設局「東京の地盤」(GIS版)より作成した「南平台の川」の近傍のボーリング柱状図。高台のa, bでローム層が粘土化しており、こ滞留していたり、川が流れていたことを推測させる。

12月17日ravel t

|

|

物置にある荒木田土の袋はずっしり重くて、私などにはとうてい動かせません。そこで若いパワーにお願いして、新橋出張所からお借りした台車に積みこんで池まで運んでもらいました。16リットルの荒木田土を5パック用意しましたが、初めは多すぎたかなと思っていたのですが、全て使ってしまい、少し足りないぐらいでした。この土の量は池を作った10年前とだいたい同じです。つまり、最近の池の中はコウホネの根っことヘドロばかりで、土はほとんど無かったようです。 |

|

<4つの鉢に新しい荒木田土を入れた/4 pots with new fertile soil used in the rice field.> |

|

11時過ぎ、鉢の中の根とヘドロを取り出し、新しい荒木田土を入れた鉢を池に戻しました。ここに切り分けたコウホネの株を植えれば完成です。これらの鉢の周りにはコウホネの根が絡み付いていて、その根が太くて硬いため、先に刃が付いた鑿(ノミ)のようなスコップで切り取りました。 |

|

<短くカットしたコウホネの根/Kohone roots were trimmed short. Mark in the photo shows thick roots.> |

|

短くカットしたコウホネを、新しい土の入った鉢に数株ずつ植え込みました。株は乾かないよう水で濡らしました。右の写真の赤い丸の中は何本かの太い根茎で、その右の鉢の中に置いてあるのが切り分けられたコウホネの株です。これなら無駄な根がないので、鉢の中もスッキリするでしょう。なお、この太くて白い根が動物の骨に見えたことから「河骨(コウホネ)」という名が付いたそうです。 |

|

|

|

| ヘドロの鉢(左)と新しい土の鉢(右)/Before and after. left:pot with sludge, right :pot with new soil. | ||

|

上の左は池から取り出したばかりの鉢で、写真では柔らかい土のように見えますが、実は全体がコチコチに固まったヘドロで、その上にコウホネの太い根茎(赤い丸)が盛上がっています。以前はもっと生き生きとして薄緑でした。右は根茎やヘドロを取り出して荒木田土を入れた鉢で、短くカットした根を付けた水中葉が新しい土の上に置いてあります。 |

|

<池の底にも荒木田土を入れて/We poured new soil into the pots and bottum of the pond.> |

| 荒木田土を入れた4つの鉢を池の中に置いて、そこに切り分けたコウホネの株を植え込みました。池の底にも泥をまんべんなく敷きました。あとは池に水を流し込んでいっぱいになれば完成です! |

|

<メダカの放流式/Returning ceremony of captured Medaka fish.> |

|

12時30分。最後に水を入れた池にメダカを戻す“放流式”をしました。まだ泥水ですが、池に入ったメダカは大丈夫でしょうか。私の経験ではメダカは泥水が大好きで、むしろ濁った所に皆で寄ってきます。新しい土は栄養やバクテリアがたっぷりあるからでしょう。これで作業は全て終わり。皆様、朝早くからありがとうございました。 |

|

<静寂に戻ったコウホネの池/Everything was finished and the pond became quiet.> |

| 「底浚い」は終わり、作業で賑やかな池に静寂が戻りました。来年の春にコウホネの黄色い花がたくさん咲いて、メダカの子が元気に生まれるといいですね。ご都合の良い方が公園に残って、陽だまりでコンビニのお弁当を食べました。公園は人が少なく風の流れも良くて、コロナからも安全です。私にとっては本当に久しぶりの楽しい “外食”でした。 <終りに> 今から10年前、私たちは「たこ公園コウホネの会」を立ち上げ、恵比寿たこ公園(正式名称:恵比寿東公園)に池を作ることを計画しました。幸い豊恵町会会長の高根沢様のご賛同を得て当時の桑原渋谷区長に話を繋げていただき、2011年7月に池を作るまでになりました。(その経緯は2011年の記事でご覧下さい。恵比寿「たこ公園」にコウホネの池が完成)コウホネはきれいな流れの中で育つ植物ですので、水道水を溜めた人工の池で育つものか心配でしたが、毎年春になると元気に花を咲かせ、その数はどんどん増えていきました。このコウホネですが、渋谷の歴史と深く関わる植物で、昭和36年に暗渠となった渋谷川上流の河骨川に自生していたコウホネの子孫です。その株が鍋島松濤公園に残されていたため、特別に分けていただくことになりました。そして鈴木利博先生のご指導の下で、当時のメンバーの方々と池に株を植え込んだのが始まりです。なお池のメダカですが、これも渋谷区ふれあい植物センターからいただいた黒メダカです(最近はどういう訳か赤メダカも泳いでいて子どもたちに人気ですが)。色々なことが懐かしく思い出されます。当時の関係者の方々にこの場を借りて厚くお礼申し上げます。 (頁トップへ) |

7月24日

|

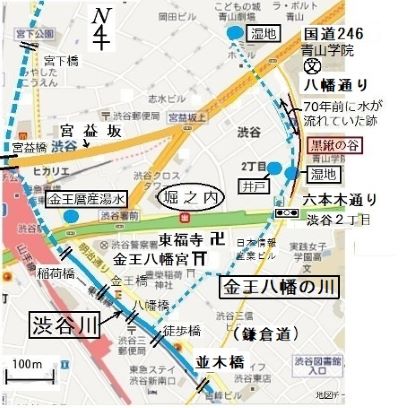

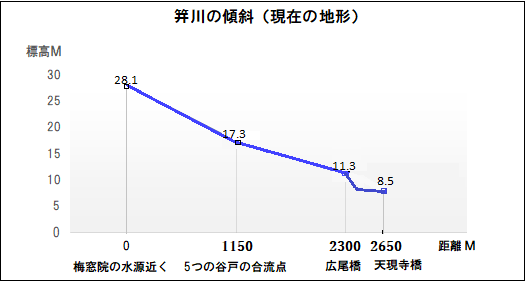

<はじめに> 今回の渋谷川「中流」ツアーは、渋谷駅南口の稲荷橋からスタートし、ほぼ明治通りに沿って並木橋、渋谷橋を通り、広尾の天現寺橋まで約2キロの道を歩きます。本ツアーでは、これまで渋谷川「上流」の散歩を何回か行いましたが、これらの流れはいずれも暗渠でした。しかし渋谷川「中流」は今も地上を流れており、天現寺橋の後は古川橋、一の橋(麻布十番)、赤羽橋などを通って東京湾に注いでいます。渋谷川の起点の稲荷橋は、以前は渋谷駅南口の片隅にある小さな橋で、渋谷川もビルの裏手を流れる目立たない川でした。しかし2018年に渋谷駅南口の再開発によって複合施設・渋谷ストリームが生まれ、稲荷橋も渋谷川の景色も一変しました。新しい稲荷橋広場が今回の出発点です。 目次 はじめに (上編) 1.稲荷橋から並木橋へ 1.1 渋谷リバーストリートを歩く 1.2 淀橋台に広がる渋谷川の流れ 1.3 金王八幡の川と渋谷城 1.4 下末吉面(S面)と渋谷川の生成 (中編/仮題) 2.1 並木橋と鉢山口の流れ(Ⅱ) 2.2 比丘橋と猿楽口の流れ(Ⅲ) 2.3 庚申橋と庚申水車 2.4 渋谷橋と道城口(火薬庫口)の流れ(Ⅳ)

(下編/仮題) 3.いもり川、笄川、そして天現寺橋まで 3.1恵比寿橋からいもり川の川跡へ 3.2 いもり川と東に広がる段丘面 3.3 笄川と青山台地 3.4 天現寺橋と広尾ヶ原-縄文海進と豊沢貝塚 おわりに <散歩のルート> 【上】渋谷駅南口・稲荷橋広場(13:00集合)―稲荷橋広場①(渋谷ストリーム、南平台の川Ⅰ)―八幡橋―徒歩橋(金王八幡の川A)―並木橋②(鎌倉道)―【中】渋谷ブリッジ—氷川橋(鉢山口の流れⅡ)-上智橋(田子免池)-比丘橋(猿楽口の流れⅢ)―庚申橋(庚申塔と庚申橋水車)―渋谷橋③(旧渋谷広尾町)―恵比寿東公園(道城口・火薬庫口の流れⅣ)―【下】恵比寿橋-いもり川B(どんどん橋)-山下橋(広尾水車)―回生橋(広尾ヶ原、豊沢貝塚)―天現寺橋④(笄川C・縄文海進)(16:40解散) |

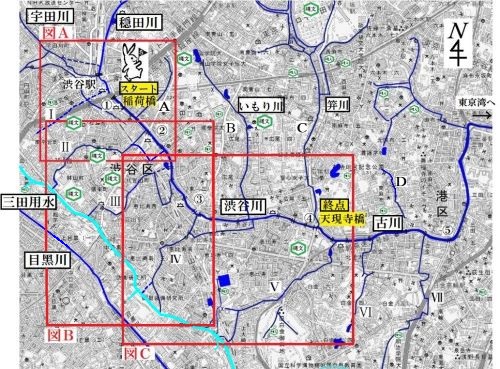

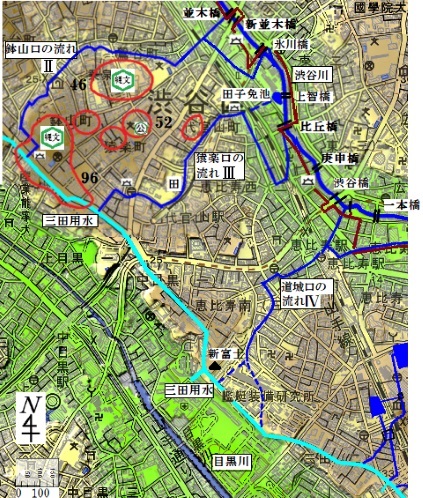

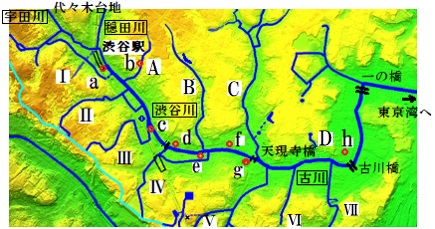

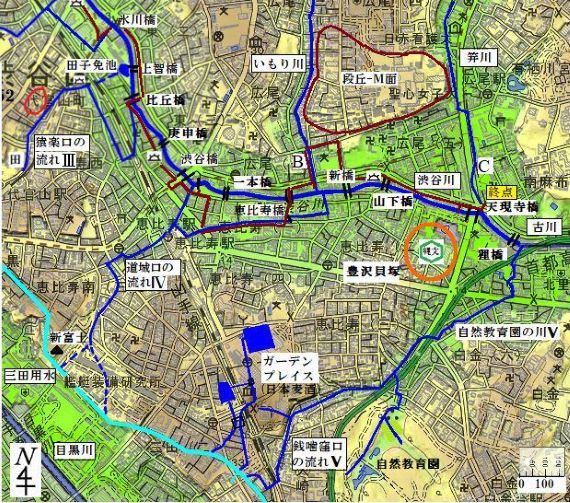

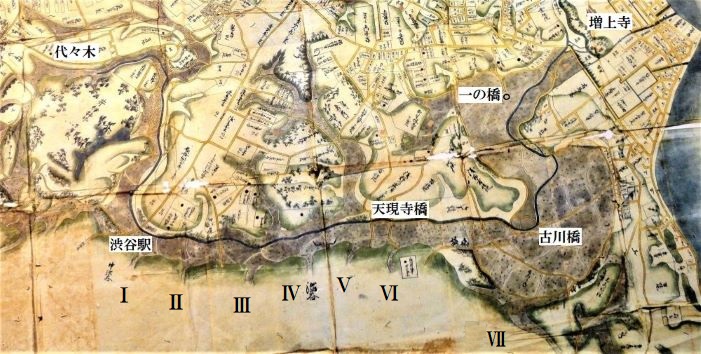

<中流の全体図・稲荷橋から天現寺橋>

|

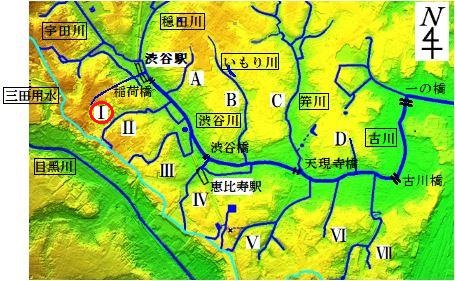

|

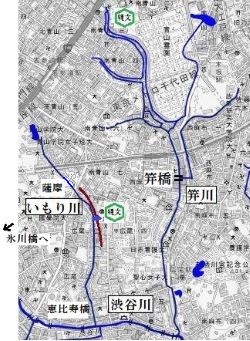

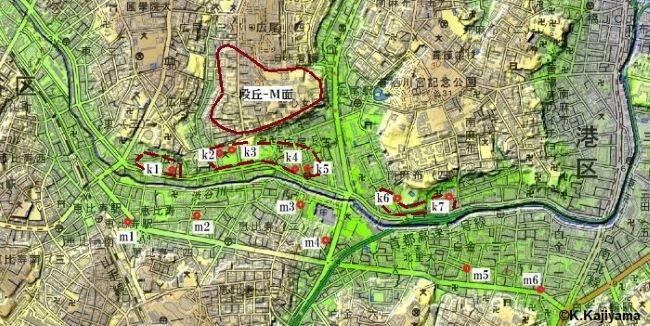

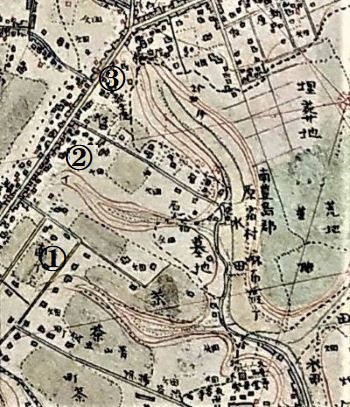

上の図は、淀橋台の渋谷川本流・支流と三田用水の本線(水色)。緑の六角形は縄文遺跡。現在の渋谷川は、上流の穏田川と宇田川、その他の支流が全て暗渠化され、開渠は稲荷橋から東京湾までである。支流の正式名は、いもり川と笄川を除いて特にないため、本稿では筆者が仮に名付けた。名前の末尾に「川」とあるのが自然の川、「流れ」とあるのが三田用水の分水である。名前を上流から順に挙げると、左岸(東側)は、金王八幡の川A、いもり川B、笄川C、本村の川D。右岸(南側)は、南平台の川Ⅰ、鉢山口の流れⅡ、猿楽口の流れⅢ、道城口(火薬庫口)の流れⅣ、自然教育園の川・白金上水・銭噛窪口の流れⅤ、医科学研究所の川Ⅵ、玉名川・久留島上口の流れⅦである。地図は「国土地理院電子地形図25000(2016年)」、流路は『東京市近傍部町村番地界入-明治44年』東京逓信管理局、人文社版等より。 |

|

1.

稲荷橋から並木橋へ 1.1 渋谷リバーストリートを歩く

|

|

|

|

[図A]稲荷橋から並木橋までの川筋。渋谷駅の周りは穏田川と宇田川が合流する低地で、川の浸食で谷が刻まれている。渋谷川の東側には青山台地、西側には西渋谷台地があり、両側の高台に挟まれる形で、川に沿って低地が南に伸びている。渋谷川に架かる橋は、上流から稲荷橋、金王橋、八幡橋、徒歩橋、並木橋・新並木橋である。稲荷橋の手前の右岸には「南平台の川Ⅰ」があったと推定される。徒歩橋の手前の左岸には「金王八幡の川A」が合流していた。並木橋から氷川橋にかけての低地には、「鉢山口の流れⅡ |

|

|

<新しい水辺空間の誕生> 2020年12月19日午後1時、渋谷駅南口・渋谷ストリーム前の稲荷橋広場に参加者が集まりました。当日は曇り空で冷たい北風が吹いていましたが、皆さんとても元気で、先ずは揃って記念写真です。撮影が終わると、さっそく資料や地図を持ち出してツアーの説明に入りました。 |

|

皆で記念写真。もちろん皆さんマスクをしています。 |

|

|

稲荷橋広場から川下を眺める。 |

|

|

|

ところで、今の渋谷駅の辺りは明治の初めまではのどかな農村で、三田用水・神山口分水の支流を引いて辺りの田畑を潤していました(注1)。渋谷の周りの高台や斜面には茶畑もありました。今のJR渋谷駅の東側には、寛永5年(1793)に営業を始めた「宮益水車(三井の水車)」があり、米搗きや精米を手掛けていました。水の流れに勢いをつけるため、渋谷川から専用の水路を導いて堰を設け、水を貯めながら水車を回していました。明治8年に渋谷最初の小学校が水車の向かい側(今の明治通り近く)に作られますが、学校の維持費は水車の利益金で賄われていたそうです。水車の脇には地元の鎮守の田中稲荷があり、それが稲荷橋の名の由来になっています。時は一気に百数十年流れて、2013年に東横線が地下化されたのを機会に渋谷南口の再開発が進み、渋谷川は新たに建設されたスクランブルスクエアの下を通って稲荷橋から地上に現れるようになりました。渋谷駅前と言えば、私たちの世代は東横百貨店や東急文化会館などを思い出しますが、今の若者にとっては早くも昔話です。 |

|

渋谷川の起点は歴史的に3回変わっている。かつて渋谷川には穏田川と宇田川の二つの上流があり、渋谷駅前の宮益橋で合流して本流になっていた。その頃の渋谷川の起点は新宿御苑の「上の池」とされていた。1960年代に上流が全て暗渠化されて下水道幹線になると、起点は「宮益橋」に移った。その後、平成24(2012)年まで渋谷川は駅前の東横百貨店「東横のれん街」の地下を流れ、稲荷橋で地上に出ていた。渋谷駅南口の再開発が始まると、平成27年8月に地下の水路が東の明治通り沿いに付け替えられ、この部分も下水道となり、新たにスクランブルスクエアが建設されるとその地下に入った。それと共に、渋谷川の起点は「稲荷橋」に移った。 |

|

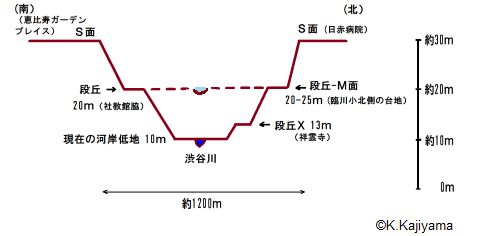

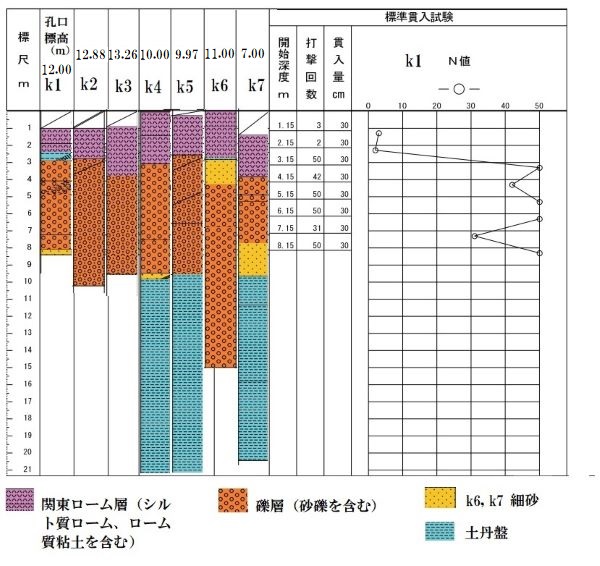

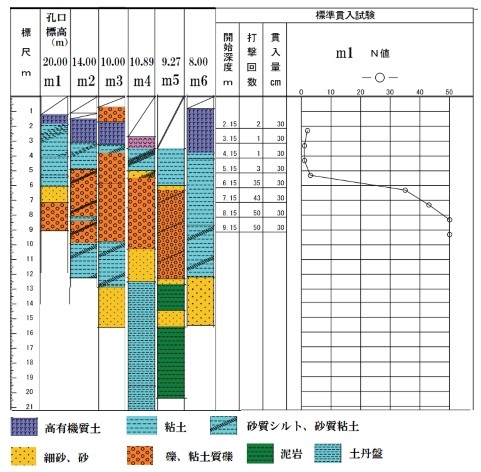

<川の流れが硬い地盤を作った> ここで素朴な疑問が湧きます。渋谷駅前の再開発によって高層ビルが次々と建っていますが、二つの川が合流していた地盤の悪そうな土地に大きな建物を次々と作って大丈夫なのでしょうか。2万年以上も前の話になりますが、実はこの辺りは渋谷川の激しい流れによって軟らかい地層が全て流されてしまい、地表のすぐ下は硬い礫層(石ころの層)や100万年以上前の土丹盤(シルト岩や泥岩)が現れているのです。この土地の地盤について東急の工事担当の方に伺ったところ、地下4階まであるヒカリエも、地下7階まであるスクランブルスクエアも、N値50(最高レベルの硬度)を越える硬い土丹層の中に埋まった状態で建っているとのことでした。冗談で土丹層をスコップで掘ろうとしたら、全く歯が立たなかったそうです。「1.4 下末吉面(S面)と渋谷川の生成 1.2淀橋台に広がる渋谷川の流れ <地形的にみた渋谷川の全体像> |

|

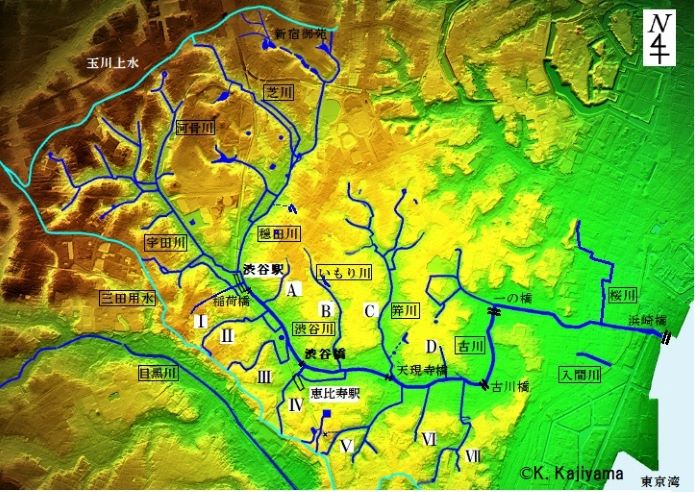

| 「国土地理院基盤地図」の淀橋台の部分。この地形図は、航空レーザー測量によって5mメッシュで土地の高度を測定した標高モデル。そこに渋谷川と支流、玉川上水、三田上水、目黒川などを書き入れた。川のルートは時代によって違うため、渋谷川上流が地表を流れていた明治後期の姿を基本としたが、その他の時代の川筋も重要なものは加えてある。いわば「渋谷川の地籍図」である。 |

|

初めの話は、淀橋台を流れる渋谷川の全体的な姿です。上の図は、「国土地理院基盤地図」に渋谷川の本流と支流、そして玉川上水、三田用水などを書き入れたものです。土地が高地と谷間で色分けされているため、川と地形との関係がはっきりと分かります。渋谷川は上流では淀橋台の高地を樹枝状の形で流れ落ち、中流になると台地に挟まれた平地を支流を集めながら直線的に流れ、下流では大きくクランクの形に蛇行して東京湾に注いでいます。歴史的には、左岸(東側)の青山台地から3つ、右岸(西側)の西渋谷台地や白金台地から7つの支流が注いでいました。図の左上の水色の線は玉川上水で、こちらは低地に全く入らず、高地の尾根を通って四谷大木戸に向かっています。玉川上水から右下に伸びている水色の線が三田用水で、これも台地の尾根を伝わって芝・三田や北品川の方に向かいます。自然の川が低地を流れ、人工の用水が高台の尾根を流れている姿がはっきり分かります |

|

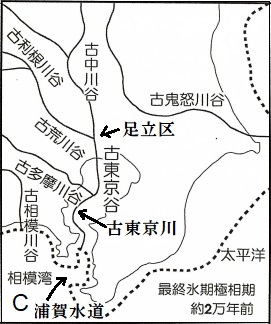

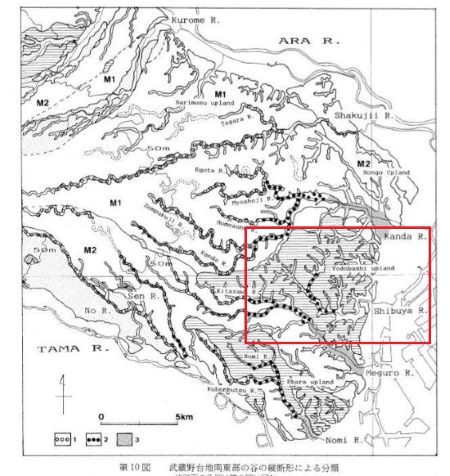

「武蔵野台地南東部の谷の縦断形による分類」の部分図。川は上流部(緩やかな流れ)、中流部(最終氷期の下刻による急勾配の区間)、下流部(中流部を埋没した沖積層の部分)に分かれる。図中で黒丸を打った谷の区間が中流部を示す。(久保純子「相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形」『地学評論』61,1988より。) |

|

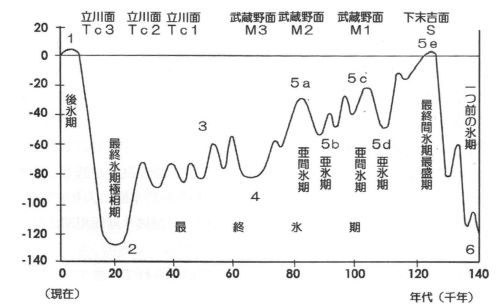

さて今回歩く渋谷川の中流ですが、地形的にどこからどこまでを中流部というのでしょうか。地理学の久保純子先生は、学会誌『地学評論』に武蔵野台地南東部の谷の「地形図」を掲載しています(注2)。その渋谷川部分が上の図で、ちょっと奇妙な絵ですが、川が開析した(地面を削って作った)谷の形だけを描くとこうなります。真ん中のサンゴのような形の谷が渋谷川で、黒点を打った区間が中流部です。大ざっぱに地名を当てはめると、先ず黒点がない上流部ですが、谷頭が大きく二つに分かれており、右は新宿御苑や代々木から原宿まで、左は西原や初台から渋谷駅までです。中流部は原宿から広尾(天現寺橋)の辺りまで。下流部はその後一の橋(麻布十番)を通って東京湾までです。谷は複雑に枝分かれしており、学者はこの形を「鹿の角状」とか「樹枝状」と呼んでいます。今回のツアーは渋谷から天現寺橋までなので、久保先生の考える中流部とだいたい同じです。先生は中流部を「最終氷期の後期の海水準低下期に谷が下刻を行った結果としての急勾配区間」と述べています。難しい説明ですが、川の成り立ちを考える上でとても重要なことなので、「1.4淀橋台と渋谷川の生成」で分かりやすく説明します。

|

|

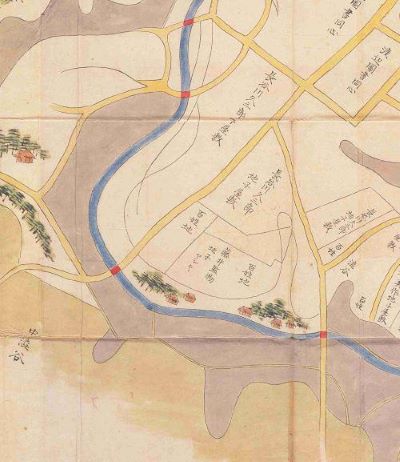

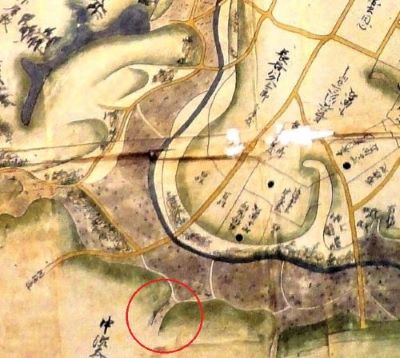

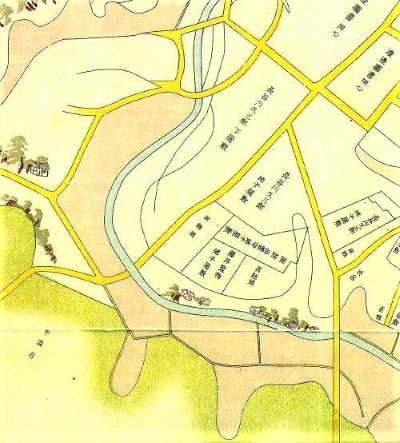

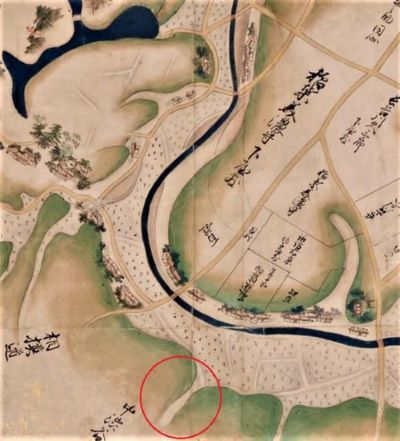

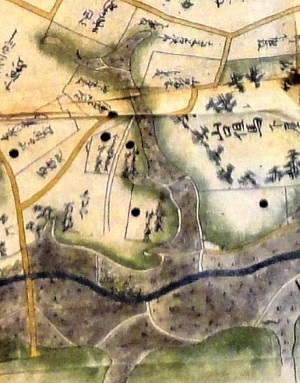

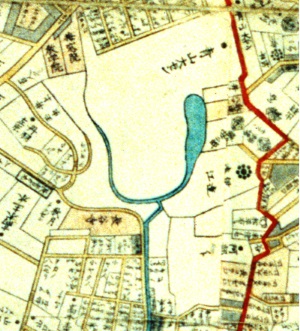

| 大分県指定有形文化財「寛永江戸全図」(1642-1643)の渋谷川中流と支流部分。臼杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。右側が下流。玉川上水が開かれる前の渋谷川の姿を示す貴重な史料である。「寛永江戸全図」の谷戸(谷間)は支流の谷筋を示しており、位置や方向に歪みはあるが、前の「国土地理院基盤地図」にある渋谷川支流や三田用水の分水とほぼ対応している。 |

|

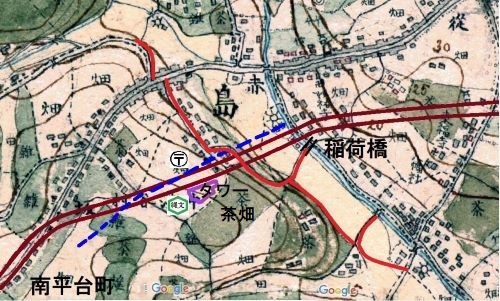

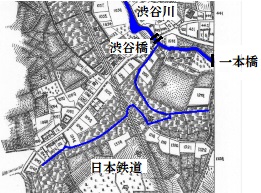

次に、「寛永江戸全図」についてです。以前に渋谷川上流の芝川・穏田川ツアーを行った際(渋谷の穏田川と芝川を歩く(上) 2019.6.12)、江戸の初めに作られた「寛永江戸全図」(以下『全図』)を用いましたが、今回も『全図』を携えました。この古い地図を参考にする理由は、『全図』にある渋谷川とその支流が、現代地図のどこに当たるのかを確かめるためです。『全図』には渋谷川とその支流(谷戸)が描かれていますが、先の「国土地理院基盤地図」にあった玉川上水や三田用水は見当たりません。これは当然の話で、『全図』が寛永19年(1642)頃に描かれたのに対し、玉川上水は承応2年(1653)、三田用水は享保9年(1724)に作られたからです。つまり『全図』の渋谷川は、玉川上水や三田用水ができて大量の水が川に流し込まれる前の姿です。 ここでちょっとした発見です。渋谷川は江戸の町外れにあったため、稲荷橋から天現寺橋の先まで『全図』のいちばん端(下)にあります。今回のツアーのレジメを作っていた時ですが、この渋谷川南岸に幾つかの谷戸が横に並んでいることに気付きました。念のため谷戸の数と場所を確かめると、稲荷橋から古川橋までの間に7つの谷戸があり、そのうちの5つが、『全図』よりも80年後に作られた三田用水の分水ルートとほぼ一致していました。これは三田用水の分水が渋谷川の支流に流し込まれたことを意味しています。三田用水の分水は人工の流れではなく、自然の川と人工の流れとのハイブリッドだったのです。このことは以前から薄々予想していましたが、『全図』に谷戸が描かれていたことでそれが裏付けられました。なお巻末に「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の全体像を紹介しましたので、是非ご覧下さい。 <南平台・桜丘を流れた「南平台の川」> 最後は少しミステリアスな話です。『全図』の谷戸について一つ疑問がありました。考えたこともない場所に谷戸が描かれていたことです。場所はツアーの出発点である稲荷橋の近くで、『全図』の左下の赤い丸を付けた所です。ここは渋谷駅南口よりやや西側の斜面なのですが、現在の土地を歩いても、明治初めの地図を見ても、それらしきものはありません。しかし色々と調べた結果、昔はこの土地に谷戸があって、その中を川が流れていたらしいと考えるようになり、仮に「南平台の川(Ⅰ)」と名付けました。 |

|

|

|

||

|

「寛永江戸全図」(1642-1643)の渋谷川・相模道(道玄坂)周辺部分。杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。 |

「正保江戸図」『東京市史稿 市街編付図第1』 渋谷川・道玄坂周辺部分。オリジナルを写したもの。 | 「江戸大絵図」(万治 (1658-60) 頃)。左図と同様の部分。「高松松平家歴史資料(香川県立ミュージアム保管)」。無断転載禁。 |

||

|

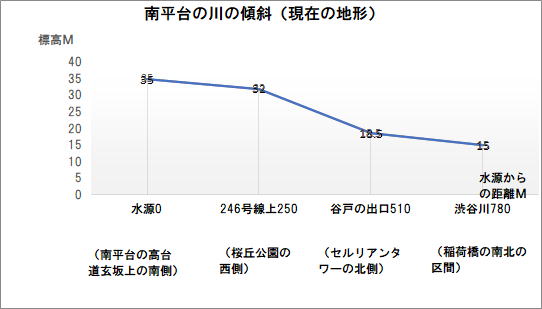

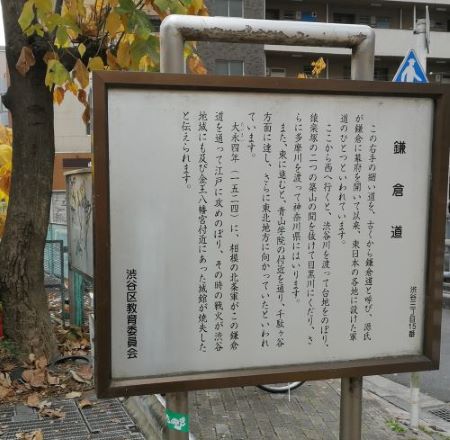

谷戸の有無を確かめる上で参考になったのは、それが『全図』だけではなく、同時代の『正保江戸図』や約15年後に作られた高松・松平家歴史資料の「江戸大絵図」に描かれていたことです。これらの地図は行政目的で作られたものですし、場所はよく知られた相模道(現在の道玄坂)や古道の近くですから、創作はできないでしょう。谷戸の出口を通る古道と同じ道が明治初めの地図にもあったため、それを現代地図に反映させることで谷戸の場所を絞りこみました。古地図の他にも手がかりがありました。それは、南平台や桜丘から渋谷川までの地層ボーリングデータを見たところ、水源や川の可能性が出てきたことです。 ここでは結論だけ述べますと、南平台の高地を水源とする川は、今の国道246号に沿う形で東に流れ、セルリアンタワーの辺りで谷戸を抜け、緩やかな斜面を下って渋谷川に注いでいたようです。おそらく川の流れない季節があるため、高い所の土を削って谷を埋めたのでしょう。詳しくは本HP「トピックス」のツアー報告「渋谷川中流ツアー報告」番外編(2021.5.11)をご覧ください。この説明をしていた時、「谷戸とは何ですか」という質問が出ました。 谷戸は山の谷間のことです。谷戸は川が土地を削って作り出したものですから、ふつうは中に小川が流れ、河岸は田んぼなどに使われています。「全図」や「江戸大絵図」に描かれた谷戸にも田んぼの印がありました。さて、以上が、ツアーの出発前に皆さんにお話ししたことです。ウオーミングアップはこれぐらいで、天現寺橋に向かって出発です!

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8月16日

|

目次 (中編) 2.1 並木橋と「鉢山口の流れⅡ」 2.2 比丘橋と「猿楽口の流れⅢ」 2.3 庚申橋と庚申水車 2.4 渋谷橋と「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」

<散歩のルート> 【中】渋谷リバーストリート・渋谷ブリッジ—氷川橋(鉢山口の流れⅡ)-上智橋(田子免池)-比丘橋(猿楽口の流れⅢ)―庚申橋(庚申塔と庚申橋水車)―渋谷橋(旧渋谷広尾町)―恵比寿東公園(道城口・火薬庫口の流れⅣ)―恵比寿橋【下】 |

|

2.並木橋から渋谷橋へ |

|

|

|

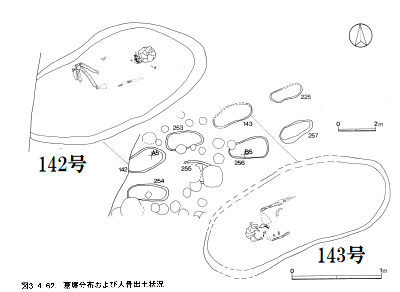

[図B]並木橋を過ぎた渋谷川は、東南にある渋谷橋に向かって流れた。この間には氷川橋、比丘橋、上智橋、庚申橋などがある。川の東側は青山台地で、渋谷橋の先にある「いもり川」まで谷戸(川)がない。西側の西渋谷台地には3つの谷戸(川)があり、それらが三田用水の「鉢山口の流れⅡ」、「猿楽口の流れⅢ」、「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」になった。これらの流れは地形的に傾斜が大きいため、途中に多くの水車が設けられた。「鉢山口の流れⅡ」と「猿楽口の流れⅢ」に挟まれた高台には、旧石器・縄文・弥生時代の遺物、住居が数多く出土している。古代人は、この渋谷川沿いの高台に長く暮らしていた(赤丸は古代遺跡群)。 |

|

|

<並木橋から氷川橋へ-最後のモニュメント「渋谷ブリッジ」> 並木橋を越えた渋谷川は、ほぼ東南の方に流れて恵比寿の渋谷橋に向かいます。私たちは、並木橋の袂で金王八幡や鎌倉道の話を終えると再び渋谷リバーストリートを歩きました。並木橋のすぐ先には明治11年創業の「並木橋水車(橋戸水車)」があり、渋谷川の本流から専用の水路を引いて水車を回していました。米搗きが仕事でしたが、綿布製造も手がけました(注1)。 青山台地と西渋谷台地の間の低地の幅は約200mで、その真ん中を流れる渋谷川の幅は10~12mです。『新編武蔵風土記稿』によると、江戸後期の渋谷川の川幅は約5間(約9m)とあり、今よりやや狭かったようです。当時は川岸に原っぱや土手があり、田んぼや畑もありましたから、今のようにコンクリートで固められた河岸のギリギリまでビルが迫っているのとは違い、広い田園の中を川がサラサラと流れるのどかな景色だったでしょう。。この辺りは大正の末頃まで字田子免(あざたごめ)と呼ばれていました。昭和になると東横線が引かれ、この遊歩道の所に電車が走りました。東横線はこの辺りで西(右)に大きくカーブして代官山駅に入りましたが、その跡は今は「渋谷ブリッジ」という建物になっています。シマウマのような色柄に塗られた建物で、昔の線路に沿ってカーブしており、その中を通る遊歩道もカーブしています。これが渋谷リバーストリートの最後のモニュメントです。

|

|

|

||||||

|

「渋谷ブリッジ」へ。左は渋谷川。 |

建物にはシマウマの絵柄が。別宮様撮影。 |

||||||

|

|||||||

|

並木橋には西の高台から「鉢山口の流れⅡ」が来ており、それが幾つかの水路に分かれ、並木橋から氷川橋にかけて広がる田んぼをカバーしていました。「鉢山口の流れⅡ」のスタートは鉢山町西郷橋(旧山手通りに架かる陸橋)にあった鉢山口で、流れは鴬谷の深い谷間を通り抜け、河岸の低地で渋谷川に注いでいました。谷頭は高台の尾根に向かって長く伸びており、三田用水ができる前の自然の川の時代は、水源は尾根のすぐ近くにあったようです。その頃の谷戸の出口ですが、「寛永江戸全図」によると「金王八幡の川」(谷戸)の向かい側に描かれています。しかしこの辺りの地図の方位や面積は中央部分の作図の関係でかなり歪んでおり、明治の近代地図に照らすと谷戸の出口はもっと並木橋寄りにあったと考えられます。 |

|

明治の初期、「鉢山口の流れⅡ」は「田」 (赤丸、筆者)と書かれている谷間を流れ、その流末は「猿楽口の流れ」と合流していた。「文明開化期」『東京時層地図』。 | |

|

明治20年、「鉢山口の流れⅡ」は低地に来ると流末が何本にも分かれ、現在の上智橋付近まで灌漑していた。「東京五千分の一実測図(内務省地理局)明治20年測図」。 |

|

|

「鉢山口の流れⅡ」の流末は、明治42年には一本にまとめられている(紺色)。その後の大正14年の「同流れⅡ」の流末は水色。最短距離で渋谷川に入るようになった。「東京近傍一万分の一地形図・明治42年測図」。 |

| 「鉢山口の流れⅡ」の低地部の水路は、時代によって数もルートも違っています。当時の地図を参考にして説明しますと、上が明治の初めの様子で、細長い田んぼが谷間から麓に向けて続いており、ここを川が流れて低地の田畑に向かっています。水路は「猿楽口の流れⅢ」とつながっていたようです。次に真ん中の明治20年の地図を見ると、この時代は勧農政策の最盛期で、川の西側一帯は田んぼで埋まっています。水路が並木橋の北から氷川橋の南まで延長され、流れの途中から何本もの川筋が渋谷川に向かって落ちています。水色の点線は、地図にはありませんが筆者の推測です。最後に一番下の図は、明治42年の流れを紺色で、大正14年修正の地図にあった流れを水色で書き入れたものです。明治42年になると、田んぼの多くは住宅や事業所に変わり、水路も氷川橋近くに向かう一本だけです。流末には奥田水車と発電所がありましたので、事業所用に使われたのでしょう。大正14年になると迂回していた水路は全てなくなり、川は真っ直ぐに並木橋に注いでいます。この地区の水路の移り変わりを見ると、明治という時代の動きがよく分かります。 <分水の水車が作り出す工業地帯> |

|

角谷の水車(角谷綿工場)。 |

|

| 「鉢山口の流れⅡ」の上流部を見ると、ここも低地部と同様に時代により変化しています。明治になると、川の勢いが本流と比べて強いため、田畑を潤すと共に水車を数多く回していました。合計9台の水車が架かっていましたから、川の豊かな水量と共に、地形も水車に向いていたのでしょう。明治初めに「鉢山口」のすぐ東(右岸)に設けられた「角谷の水車」(上図)は、米搗き水車で始まりましたが、明治29年に綿打ち業を手掛け、蒸気機関も使って綿打ち機器12台を動かしていました。大正2年に廃業しますが、この時期に電力が普及したためです。今の鶯谷町にあった「長谷戸水車」は、明治22年の創業で、【上編】で述べた宮益水車(三井の水車)に代って渋谷小学校の維持費を賄うために設けられました。これも初めは米麦搗きでしたが、やがて製紐業などを幅広く手掛けるようになりました。 |

<氷川橋から上智橋へ向かう> |

|

|

|

| 渋谷自動車営業所前。別宮様撮影。 |

左は渋谷区ふれあい植物センター。奥に東電変電所が。 |

|

|

ツアーの話に戻ります。私たちはA棟・B棟と続く渋谷ブリッジの中の道を歩き、A棟の出口から南側の道路に出て渋谷川の方に向かいました(B棟に進むと代官山駅に行ってしまいます)。少し歩くと都バスの大きな車庫(東京都交通局渋谷自動車営業所)に突き当たりました。ここを道なりに右に行くと山手線の線路で、左に曲がると氷川橋を通って明治通りの交差点(東交番前)です。この都バスの車庫は昭和3年頃には既にあって「東京市乗り合い自動車車庫」と呼ばれていました。公益法人「日本バス協会」のHPによると、「大正12年の関東大震災で路面電車が大きな被害を受け、応急措置として800台余りのバスを導入した」とあり、その時に車庫ができたそうです。私たちは道を左に曲がり、数十メートル歩いて氷川橋に来ました。氷川橋で「この辺りに鉢山口の流末も来ていました」と言ったところ、参加者の方が橋の袂の下水道のマークを見つけて、「あった、これは何だ!」ということになって話が盛り上がりました。川の傍にあるマークは何なのか気になりますね。後に調べたところ、これは現代の下水道管が地下で折れ曲がっている地点のマークのようでした。 |

|

|

|

|

氷川橋。明治20年の地図で、「鉢山口の流れⅡ」の水路の一つは、この橋の辺りにも伸びていた。奥は明治通りの東交番前。 |

S面(淀橋台)の上に立つ國學院大學。渋谷川との高度差は川の開析と火山灰の蓄積が作り出した。 |

|

|

氷川橋の手前の西側には奥田水車がありました。先ほど述べたように、「鉢山口の流れⅡ」は並木橋の辺りから南(下流)に延長されて氷川橋より下流まで来ており、奥田水車は渋谷川に注ぐ直前、今の「ふれあい植物センター」の辺りにありました。目の前に渋谷川が流れているのに三田用水の流末に水車が設けられたのは、何かの事情で本流に堰を作ることができなかったか、三田用水の高度差が大きかったためでしょう。水輪が1丈3~4尺(約4m)、稼働数量1440石ですから、中規模の米搗き水車です。なお、「ふれあい植物センター」は渋谷区が運営する小さな屋内植物園で、熱帯植物や水生植物が育てられていて、中に入るだけで心が癒されます。今年12月に閉鎖と聞いて本当に残念です。 氷川橋からは川に沿った道がないため、いったん明治通りの東交番前に出て、歩道を右に曲がって上智橋に向かいました。途中、明治通りの左側の高台に國學院大學の高いビルが見えました。金王八幡宮もそうですが、國學院大學も下末吉面(S面)と呼ばれる台地の上に建っています。話は急に大昔になりますが、淀橋台を含むS面が海底から現れた12万5000年前、渋谷川が流れ始めていた地面は國學院大學とほぼ同じ高さ(現在の標高は30m)でした。現在の氷川橋の標高は13mなので、12万年以上かけて地表を削って今の高さまで下がった訳です。ただしこの土地には海から離水後に関東ローム層や塵(黄砂など)が約5m積もっているので、元の標高は30-5=25mになり、渋谷川が削った地面は25-13=12m、さらに川縁から川底まで5mとすると、合計で12+5=17mを川が削ったことになります。地層の下部には硬い東京礫層がありますから、礫層までどんどん削って、その後はあまり削っていないのでしょう。なお淀橋台と渋谷川の生成については、【上編】の「1.4」で詳しく説明してありますので、ご参照ください。

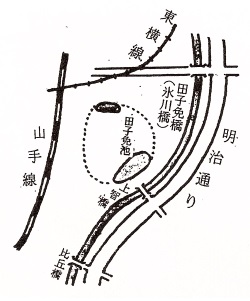

2.2 比丘橋と「猿楽口の流れⅢ」 <田子免池の所在をめぐって> |

|

|

|

| 上智橋から下流を見る。季節が感じられる景色だ。 |

上智橋の前は都営アパート。この傍らに田子免池があった。 |

明治通りを200mぐらい進んで右の脇道に入り、先程のバスの車庫の南端に当たる上智橋(あげちばし)に着きました。橋の下流を眺めると、川は黄葉した木々の下を優雅に流れていて、賑やかな明治通りとは別世界です。上智橋の奥には大きな都営アパートがありました。昔はこの辺りの土地を字田子免(あざたごめ)と呼んだことは前に述べましたが、都営アパートと隣のバスの車庫のある土地には大正時代に池があり、江戸時代には田子免池という名前の池がこの辺りにあったと伝えられます。 |

|

|

|

||

| 「田子免池があった場所」。渋谷区『渋谷の湧水池』。渋谷区教育委員会。(無断転載禁。) |

左から来る水路は「猿楽口の流れⅢ」。明治初めには左図の地域に池は見当たらない。(「文明開化期」『東京時層地図』) |

大正末期関東大震災の前には上智橋の前に池ができている。(「関東地震直前」『東京時層地図』) |

||

|

|

||||

|

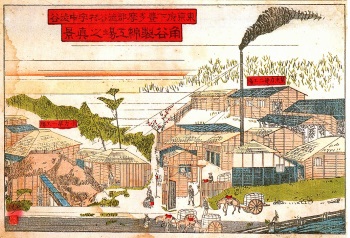

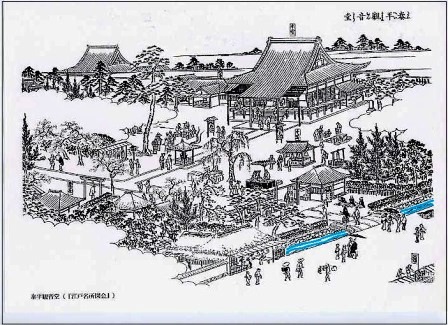

一番上の絵図は、大正時代のこの土地の様子を描いたものです。上智橋の正面に大きな丸い池があり、渋谷区『渋谷の湧水池』では「田子免池を改修したらしい貯水池に渋谷川の水を導き、発電所の冷却に用いた」と説明していることから、ここに昔から田子免池があったようです。加藤一郎『郷土渋谷の百年百話』にもこれと似たような話があります。それによると、明治38年、後の渋谷自動車営業所(東2丁目)の土地に東京鉄道株式会社が火力発電所を建設したが、それは赤煉瓦のモダンな建物で、地上80mもある巨大な煙突から吐き出す黒煙が渋谷の空を覆い、ついに住民は一致団結してこれを阻止したとあり、また「発電所時代に大きな三角形の貯水池があり、渋谷川から絶えず発電機を冷やすための水を取り入れるようになっていた」と述べています(注3)。加藤はこの池が人造池で、発電所の廃止後に町の塵芥で埋めたとしており、池の名前は述べていません。以前に筆者が「ふれあい植物センター」の職員の方に田子免池について尋ねたところ、「近所のお年寄りの方が『公団の建物は池を埋め立てた跡にできた』と言っていた」と教えてくれました。大正時代にここに池があったことは確かなようです。 さて江戸時代の田子免池ですが、渋谷の旧家が記した「野崎家史料」によると(注4)、野崎家の地面の先に田子免池があり、将軍吉宗の時代は白鳥を育てる白鳥飼付場であったと書かれています。江戸時代の『上水記』には、田子免池に三田上水(三田用水の前身)の御用水が流されていたとも。池の傍にあった田子免橋(後の氷川橋)は、一時は御普請橋と呼ばれた幕府直轄の橋でした。さて問題は、この江戸時代の田子免池と大正時代の池がどのような関係にあるかです。これまで見たように、この土地に池があったことについては伝承や証言がありますが、両者を時代的に繋げるような史料は見当たりません。正直なところ、江戸時代の田子免池と大正時代の池はミッシングリンクのようです。

<川べりの田んぼを広くカバーする水路‐「猿楽口の流れⅢ」>

|

|

|

|

||

|

明治の初期、「猿楽口の流れⅢ」は上智橋の直ぐ北へと流れていた。「東京時層地図」より。 |

明治20年、「猿楽口の流れⅢ」は渋谷広尾町まで達していた。「東京五千分の一実測図(内務省地理局)明治20年測図」。 |

明治後期、四反町を巡って(庚申橋の西)流れる「猿楽口の流れⅢ」。「東京時層地図」より。 |

|

明治通りに戻り、100mほど歩いて東3丁目の交差点を右に曲がり比丘橋に着きました。比丘橋の袂には、明治中頃から大正にかけて三田用水の「猿楽口の流れⅢ」が来ていました。比丘橋の名はこの近くに尼寺があったことに由来するそうです。明治通りの側から比丘橋を眺めると、橋の奥(西)に山手線が走るガードが見えます。農業最盛期の頃の明治20年の地図を見ると、「猿楽口の流れⅢ」は、西の高台から上智橋の近く(山手線の西側)まで流れてきた後、沿岸の低地を南に向かい、比丘橋や庚申橋を東に見て通り越し、その先でターンして再び比丘橋で渋谷川に注いでいました。水路は上智橋から500mぐらい先の渋谷橋 (恵比寿駅) 近くまで伸びていました。これだけ水を配れるということは、昔は分水の他に湧水や雨水も加わって水量が豊かだったのでしょう。なお、明治後期には流れの先は庚申橋の近くまでと短くなっています。 |

|

「猿楽口の流れⅢ」が注いでいた比丘橋。猿楽口から下ってきた分水は、上智橋の近くから渋谷川と並んで南に向かい、(写真奥の山手線のガードの向こう側を南に流れ)、渋谷広尾町で迂回し、比丘橋の近くまで戻ってきて渋谷川に注いでいた。

|

|

ここで「猿楽口の流れⅢ」の上流について説明しますと、([図B]を参照)、猿楽口は今の代官山・デンマーク大使館の辺りにあり、分水は代官山駅前を通って渋谷川に下っていました。この分水は自然の川筋を用いており、谷頭は尾根の近くにありました。川のルートは谷間に沿って曲がりくねって河岸の低地に入り、川沿いに広がる田んぼを潤していました。明治初めの地図を見ると、谷間から低地に入った川は、クランクの形で流れた後にまっすぐ渋谷川に注いでいました。江戸時代に田子免池に流れ込んだ御用水も同じようなルートだったのでしょう。「猿楽口の流れⅢ」には途中に4つの水車がありました。猿楽口のすぐ脇にあった「朝倉の水車」の当主徳次郎は、水車による精米で財を成した人物で、地元の名望家でもありました。その娘婿の虎治郎が大正8年に建てた朝倉邸は、大正時代の和風建築を代表する家屋として国の重要文化財になっています。「猿楽口の流れⅢ」の中ほどにあった「炭屋の水車」は、脱穀・製粉など米搗きの水車でしたが、水輪の直径が2丈5尺(7.5m)あり、これは渋谷では最大のものでした。用水の豊かな水量が偲ばれます。

|

|

|

|

||

|

猿楽古代住居跡公園にある弥生時代の住居跡。渋谷区『図説渋谷区史』より。渋谷区教育委員会所蔵。(無断転載禁) |

弥生時代の環濠1号溝。渋谷区教育委員会。(無断転載禁) |

鴬谷の縄文遺跡。7号住居跡の炉。國學院大學企画展「渋谷の縄文・弥生時代」より。渋谷区教育委員会。(無断転載禁) |

|

左上の丸い池のような遺構は、約2000年前の弥生時代後期の住居跡です。昭和53年に建物を復元しましたが、今は焼失してありません。真ん中の「環濠一号溝」は、弥生時代後期の環濠集落の跡で、鉢山町の都立第一商業高校の建替えの時に発見されました。弥生時代に入って本格的な稲作が始まると、土地や収穫物をめぐって村同士の争いが起き、敵の襲撃を防ぐために村の周りに環濠を掘りました。環濠一号溝は長さ約140m、溝幅の平均が3.15mという大きなもので、その中にあった柱列は、村人が柵を立てて自分たちの土地を守っていたことを示しています。他にもたくさんの遺物が発掘されていますので、詳しくは粕谷崇「埋もれた渋谷」『歴史の中の渋谷2』(雄山閣)をご覧ください。 私たちは「猿楽口の流れⅢ」が来ていた比丘橋を離れ、久々に渋谷川の脇を通る道に入って庚申橋に向かいました。空気がずいぶん冷たいなと思っていたら、何か降ってきました。どなたかが「ヒョウが降ってきた」と。この道は初めの数十mが川に沿っていて、その後は川から離れてビルの間を抜ける道になりました。そのまま100mぐらい進むと交差点に出て、すぐ左側に庚申橋が見え、橋の右脇にはいかにも古そうな庚申塔の祠がありました。

|

|

|

|

| 庚申橋の脇にある橋供養碑庚申塔。別宮様撮影。 |

青面金剛の下に橋を行き来する人々の名が。 |

|

庚申橋が見えると皆さんとても元気になり、庚申塔の方にサーッと駆け寄りました。石碑と渋谷区教育委員会の案内板を代わる代わる眺めて、「すごいなー、麹町からも荻窪からも来ている」など、ヒョウのことなど忘れてざわめいています。庚申塔には青面金剛(庚申講の本尊)が祀られていますが、その石碑の下に、前面から側面まで、上から下まで、庚申橋を行き来した江戸の商人や農民の名前がびっしりと刻まれていました。昭和27年発行の旧『渋谷区史』によると、庚申塔は寛政11年(1799)に建てられたもので、人名、村名、橋講中世話役名、万人講名など174件が刻まれています。人名に付いている町の名を見ると、渋谷、麹町、赤坂、芝、麻布、四谷、大久保、池袋、市ヶ谷、目黒、中野、世田谷、荻窪などがあり、当時の野菜(前栽物と呼ばれた)などの交易に携わっていた人たちが、どこから来て庚申橋を渡ったのかが一目で分かります。江戸末期の野菜の需給や流通網を知る上で貴重な史料です。詳しい記録を知りたい方は、前掲『渋谷区史』、林陸朗他『渋谷区の歴史』をご覧下さい。

|

|

|

|

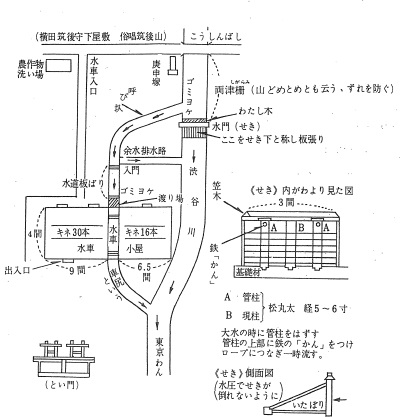

| 庚申橋水車の見取り図。(『渋谷の水車業史』) |

橋から水車の場所を見る。この先、川は大きく東にカーブする。 |

|

庚申塔が建てられて約30年後の文政11年(1828)、この橋の下流に庚申橋水車が創業されました。この水車は渋谷川に堰を設けて水を溜め、そこから専用の水路を引いて水車を回していました。このやり方は宮益水車や並木橋水車と同じで、流れの緩やかな渋谷川で水勢を強めるためです。庚申橋水車は、『郷土渋谷の百年百話』を書いた加藤の父と祖父が営んでおり、主に麦や米を搗いていました。『百年百話』には、水車の直径が1丈7尺(5.10m)、堰高が5尺5寸(1.65m)とあります。水車場の見取り図が詳しく描かれており、この時代の水車の仕組みが細かく分かります。同書の中の『東京府農商工要覧』(明治21年)には、「雇い人男5人、年間稼働数量3,600石・450円」とありますが、渋谷川の宮益水車が720石,深川水車5040石,並木水車2880石、後に述べる玉川水車が7200石ですから(同じ年代の統計ではありませんが)、渋谷川では中規模の水車です。 『渋谷の水車業史』には、加藤米吉が明治24年に東京府知事に出した書類が載っていました。村人との「約定書」には、「比丘橋は、義務として水車主が保存する」という条項がありました。比丘橋は庚申橋よりも一つ前の橋で、250mぐらい上流にあります。こんな遠くの橋まで責任を持たねばならない理由は、川に堰を作ると水が上流まで溜まり、人々の暮らしに影響を与えるためです。庚申橋水車の堰を止めると、おそらく比丘橋の辺りまで水嵩が増したのでしょう。川筋、敷地が崩れないように気をつけ、何かが起きた時は水車主が修繕するという決まりもありました。水車は脱穀や製粉の生産性を高めますが、マイナスの面もありました。川の水をたくさん使い、水を汚し、村人の川の使用を制限し、また米搗き屋(人力)の仕事を奪うなどです。このため、江戸時代から水車を巡る訴訟が起きていました。そうした問題を踏まえて、村人たちは自主的にルールを作って水車を管理したのでしょう。堰にまつわる楽しい話もあります。渋谷川上流の観音橋水車の近くで育った人の話ですが、堰が作る水溜まりは子供たちの遊び場にもなっていて、深い水溜まりで泳いだり、集まってくる魚を獲って遊んだそうです。

庚申橋に着いた頃から降り出したヒョウは止む気配がありません。私たちは冷たいヒョウの下を歩いて、駒沢通りに架かる渋谷橋へと急ぎました。150mほどで駒沢通りに出ると、道路の反対側に渋谷橋が見えましたが、歩道がないため、右側の信号を迂回して橋の脇にたどり着きました。ここはJR恵比寿駅のすぐ近くですが、なぜか橋の名は渋谷橋です。その理由は、江戸時代から昭和3年まで、この道沿いの町が「渋谷広尾町」と呼ばれる繁華な町だったからです。 |

恵比寿の駒沢通りに架かる渋谷橋。たこ公園・桜橋付近から。 |

|

渋谷広尾町では「棒手」という買い出し人が商いをしていた。この絵では天秤棒でカボチャやなすを入れた籠を担いでいる。HP「日本食文化の醤油を知る」より。 |

|

渋谷広尾町が始まったのは1664(寛文4)~1668(寛文8)年と古く、昔は渋谷で1,2を争う賑やかな町でした。明治初めの地図を見ると、渋谷駅前の宮益坂よりも町並みが大きく描かれています。野菜市場が有名で、「棒手(ぼて)」と呼ばれた買い出し人が朝早くから町に集まり、賑やかに商いをしていました(『渋谷区史』昭和27年)。先ほどの庚申橋の道は「渋谷広尾町」の裏道に当たり、野菜を運ぶのに使うバックヤードだったのでしょう。庚申塔に商人や農民の名が刻まれていた訳が分かります。渋谷橋の近くにある恵比寿東公園(愛称たこ公園)の脇には、鎗ヶ崎(駒沢通り鎗ヶ崎交差点の南側)の高台に始まる三田用水「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」が下って来ていました。江戸時代の鎗ヶ崎には富士講の人々が参拝する新富士(富士山のミニチュア)があり、渋谷広尾町は多くの信者が行き来する町でもありました。

さて、渋谷川はこれまで東南の方向にほぼ真っ直ぐに流れてきましたが、渋谷橋の辺りで東(左)に大きくカーブし、その後東に流れて天現寺橋に向かいます。稲荷橋から庚申橋までは、両岸の低地の幅が約200mでしたが、渋谷橋辺りから幅が300m前後に広がり、とくに低地が南側に張り出します。このような地形が生まれたのは、川がここでカーブしていることと関係がありそうです。川の流れは一般にカーブの外側の方が速くなるため、常に外側(南側)に向かう川の力が働きます。洪水ともなれば、流れが曲がらずにそのまま外側に飛び出すこともあるでしょう。こうした川の力学によって、渋谷川が南側の岸辺を洗い流し、小高い土地もだんだん削り取って、低地を南へ広げたと考えられます。

<川筋の地層は硬い礫層の上に土砂が溜まる> ここで、ボーリング柱状図を手掛かりにして、この低地がどのような地層になっているかを調べます。渋谷橋の近くの「たこ公園(d)」対岸のデータを見ると、上層にシルト質粘土の柔らかい層(N値4)が1~1.5mあり、その下に硬い礫層や細砂、土丹層(N値50)があります。高台ならば礫層の上に積み重なっている関東ローム層や渋谷粘土層、上部東京層が全くありません。この地層の成り立ちをイメージすると、川の流れによって関東ローム層などの柔らかい上層の土が削り取られ、その下にあった硬い層が河床に現れた感じです。これと同じような地層は先ほどの「比丘橋(c)」の柱状図にも現れています。これらの地点は、いずれも川底に存在した時代があり、その上に上流部から流れてきた泥や砂(沖積層)が溜まったということです。「比丘橋(c)」の方が硬い礫層が激しく削られて薄くなっています。また比丘橋の辺りでシルト中砂が薄く溜まり、これに対し「たこ公園(d)」の方が軽く柔らかいシルト質粘土層が厚く積もっていることから、比丘橋の辺りの方が川の勢いが大きかったことが考えられます。 |

[ボーリングデータの一覧と調査地点](再掲)

|

| 上図は渋谷川中流の地層のボーリングデータで、東京都建設局「東京の地盤」(GIS版)と「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」より作成。表頭a~hはボーリング調査地点。TPは高度。標尺mは深さ。表中カッコ内の数値はN値(地層の硬度)。 |

|

下図は『国土地理院・基盤地図情報数値標高モデル5mメッシュ』から作成。図中a~hがボーリング調査地点。【上編】のデータを再掲。 |

|

川の開析が最も激しかったのは約2万年前のビュルム氷期で、その時は清流の川底にたくさんの小石がころがっていたことでしょう。7000年前の縄文海進の時代は川の流れが最も緩やかなので、川底には土砂やゴミが溜まってズブズブしていたと思います。ボーリング柱状図は、渋谷川がこの辺りでどのように流れていたのかを語る歴史の証人です。

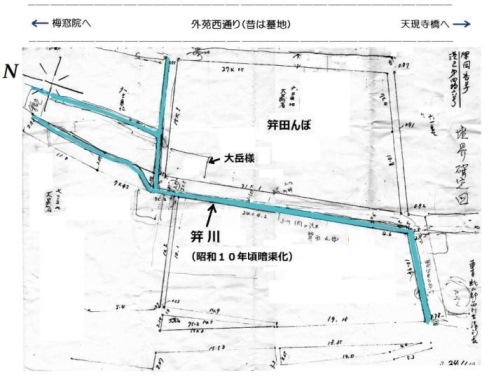

ここで「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」の上流部に目を転じると、この流れがあった谷戸の谷頭は、尾根に近い鎗ヶ崎の南側にあり、谷間は高台から低地に向かってほぼ真っ直ぐに伸びていました。鉢山町や猿楽町の谷戸と比べると、長さが短く、幅が広い感じがします。川の傾斜は先ほどの二つの谷戸と比べるとやや緩やかですが、途中に3つの水車が架かっていました。一つは谷戸の出口の辺りにあった糠屋(ぬかや)水車で、あとの二つは新橋の袂にあった登坂水車と田丸水車です。「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」の水は昼間は火薬庫の水車が使うことになっていたため、糠屋水車は夜に稼働しており、「ぬかやの夜回り」などと陰口をたたかれていました。 |

|

|

|

|

赤い点線は三田用水から渋谷川に向かう「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」。『御府内場末往還其外沿革圖書[3]拾六中』「94当時(弘化3年・1846)の形」部分。国会図書館所蔵。 |

鎗ヶ崎を挟んで渋谷川とは反対側の景色。三田用水の分水が別所坂の崖の脇を滝となって落ちている。左の高台に「新富士」がある。歌川國長「鑓崎富士山眺望之図」。東京大学史料編纂所所蔵(重要文化財・無断転載禁)。 |

|

|

左上の図は、『御府内場末往還其外沿革圖書』(注5)に描かれた分水口の様子です。三田用水は図の真ん中の高台を北から南(上から下)に流れ、道城口は「新富士」の南側にあって、そこから渋谷川に向かって流れ出しています(赤い点線)。川は山中に消えていますが、実際はそのまま流れて今の恵比寿駅を超えてから渋谷川に落ちていました。当時の地図で渋谷橋は「大板橋」とありますので、大きな木製の橋だったのでしょう。右上の「鑓崎富士山眺望の図」は、渋谷川とは反対の中目黒(西側)の側から眺めた景色です。左の丘の上を三田用水が流れ、その分水が目黒の別所坂の横を滝となって落ちています。丘には人造の「新富士」があり、右奥に本物の富士山がありますが、こちらは絵師の創作のようです。 ところで「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」という長い名前ですが、これは「道城口分水」と「火薬庫分水」を並べたもので、二つは同じ分水です。「道城」の名は、前掲『渋谷の湧水池』によれば、江戸後期まで恵比寿駅南口の近く(糠屋水車の辺り)にあった道城池に由来しますが、この池の存在については幾つかの説があり、渋谷区教育委員会は「所在地がわからない湧水池」に分類しています。次に「火薬庫」ですが、これは今の防衛省艦艇装備研究所がある広大な土地で、昔は江戸幕府の火薬庫や明治政府の海軍火薬製造所があり、その工場を通って分水が流れ出ていました。幕府は安政4年(1857)にこの地に火薬庫を設け、水車を回して火薬製造を行いました。工場の水車は水をたくさん使うため、地元の村が使う分が足りなくなり、農民が役所に訴え出るなど水争いが長く続きました。先ほどの『御府内場末往還其外沿革圖書』はその10年前の弘化3年(1846)の絵図ですので、火薬庫は描いてありません。

(資料2)「寛永江戸全図」における渋谷川

(頁トップへ) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月27日

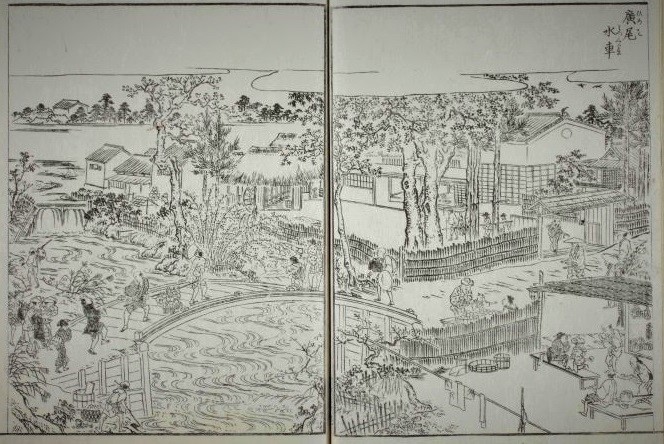

目次 (下編) 3.いもり川、笄川、そして天現寺橋まで 3.1 恵比寿橋からいもり川へ 3.2 渋谷川の北に広がる段丘面 3.3 広尾の風景と天現寺橋 3.4 青山台地と笄川 <散歩のルート> 【下】恵比寿橋-いもり川(どんどん橋・広尾一丁目児童遊園)-渋谷川の段丘(臨川小学校の北側斜面)-山下橋(広尾水車)―回生橋(広尾ヶ原と豊沢貝塚)―天現寺橋(笄川と縄文海進)(16:30解散) |

|

3.いもり川、笄川、そして天現寺橋まで |

|

|

| [図C]渋谷川は渋谷橋の辺りから東へ向きを変え、桜橋、一本橋、恵比寿橋、新橋、山下橋、新豊沢橋、回生橋を通って天現寺橋へと進んだ。この間、北の青山台地から「いもり川」と「笄川」が流れ込んだ。渋谷川は、両岸を高台に囲まれた広い低地を広尾に向かって流れていた。約7000年前の縄文海進時には、奥東京湾の海岸線が天現寺橋近くまで上がり、広尾の南の高台には豊沢貝塚があった。縄文海進が終わると海は田町の先まで下がり、海の跡は柔らかい沖積層に覆われた海岸低地になった。なお、図の右上のおむすび型の「段丘-M面」は港区資料(1979)を参考にして描き入れた。 |

|

|

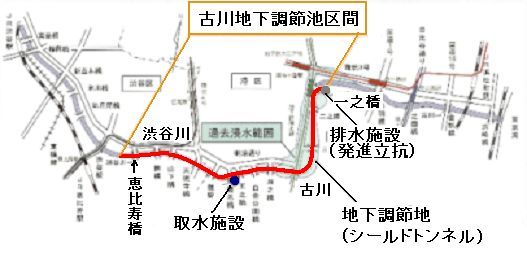

<渋谷川の流れと洪水対策> 話は「中編」の<三田用水が流れていた道>に戻ります。私たちは、今は恵比寿のビジネス街の道路となった「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」の跡をまっすぐ東に進み、渋谷川下流の新橋方面に向かいました。そして、セブンイレブンがある恵比寿橋南の交差点を左(北)に曲がって流れの跡を離れ、「あいおい生命」本社前の石畳みの広場を通り、渋谷川の恵比寿橋まで来ました。明治通りは橋のすぐ先です。さて、恵比寿橋の上に立って下流の方を見ると、およそ100m先の北(左)側の岸壁に「いもり川」の暗渠の出口が見えました。丸い穴で、ふだんは水が流れていません。穴の下が真っ白になっていたところ、どなたかが「あの白いものは何だ!トイレットペイパーか?」と言ったので皆で大笑い。真相は不明ですが・・・。大雨の後は排水口から溢れた水が川に勢いよく流れ出ており、台風の後などは水のヴェールのように流れます。約200m先に新橋があり、その手前の南(右)側に「道城口(火薬庫口)の流れⅣ」の排水口(あいおい生命「別館」の下)がありましたが,今はもうありません。 |

|

|

|

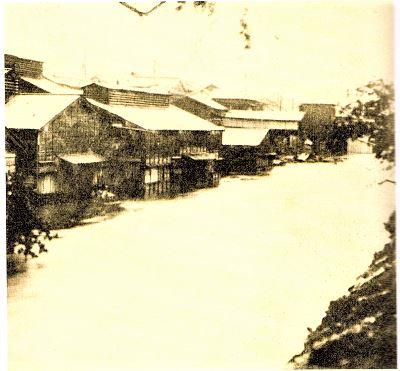

| 恵比寿橋から川下の景色。左岸に「いもり川」の暗渠の丸い出口がある。約200m先に新橋があるが、その手前まで「道城口(火薬庫口)の流れ」が伸びていた。明治時代、新橋の辺りは、昼もうっそうと暗い杉林で、そこに水車小屋が二軒立っていたという。 |

大雨の後は「いもり川」暗渠の出口から大量の水が渋谷川に流れ出ている。 |

|

それまでの田んぼは、雨期や大雨の際に自然の貯水池になってきました。しかし、田んぼが急になくなったため、大量の雨水が短時間で川に直接流れ込むようになり、大正時代に入ると洪水が渋谷川流域の各地で頻繁に起きるようになりました。最も深刻だったのは渋谷駅の周辺(とくに渋谷センター街の辺り)で、明治後期は川の上に家を建てることが許されていたので、大雨になると家ごと川に押し流されるような被害が起きました。大正9年には渋谷川上流でも洪水が起きました。国勢調査の調査員をしていた人の家族の話によると、「父が調査をしており、書類をぬらさないようにとあちこち移動させた」(『ふるさと渋谷昔がたり第2集』)とありますから、水が家の中にまで入ってきたのでしょう。 |

|

|

|

||

|

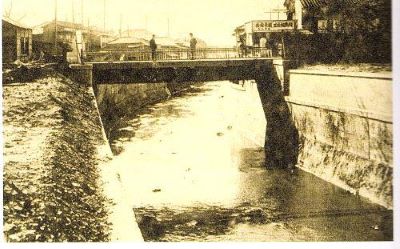

昭和4年9月の洪水(恵比寿橋付近)。渋谷区教育委員会所蔵、無断転載禁。右2点も同じ。 |

昭和初期の恵比寿橋。川の護岸は板柵だった。 |

改修後の恵比寿橋。川の護岸はコンクリートになり洪水は起こりにくくなった。 |

||

|

上の左の写真は昭和4年に恵比寿橋の近くで起きた洪水ですが、川の水が溢れて岸辺に建つ家々が浸水している様子が分かります。大雨の時は、支流の「いもり川」からも大量の水が流れ込みましたから、板張りの岸辺などあっと言う間に流されてしまったことでしょう。そのため、昭和の初めになると宮益橋から天現寺橋付近までほぼ全域で改修工事が行われ、渋谷川は鉄筋コンクリートの護岸になりました。味気ない岸辺ですが、地域の家や道を浸水から守る大切な構造物なのです(注1)。その後、東京オリンピックのあった昭和30年代には、渋谷川上流と共に「いもり川」も暗渠になりました。川の水は、ふだんは明治通りの下の渋谷川下水道幹線に流れ込みますが、大雨の時は雨水で薄まった下水が、雨水支線を通して渋谷川に流れるようになりました。先ほど恵比寿橋から眺めた穴が雨水支線の出口です。 <「いもり川」河口と「どんどん橋」> |

|

|

|

|

「広尾一丁目児童遊園地」は昔の水路の上にできた細長い公園で、中が上下2段に分かれている。右奥の下に渋谷川が流れている。別宮様撮影。 |

明治通りに架かる「どんどん橋」の欄干の跡。右は現在の公園の入口と思われる。渋谷区教育委員会(無断転載禁)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)