000

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

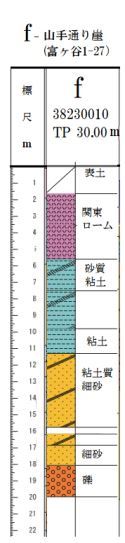

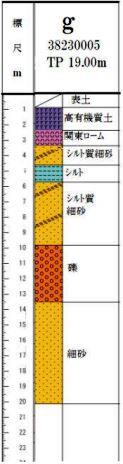

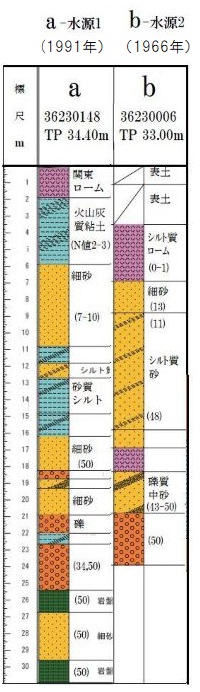

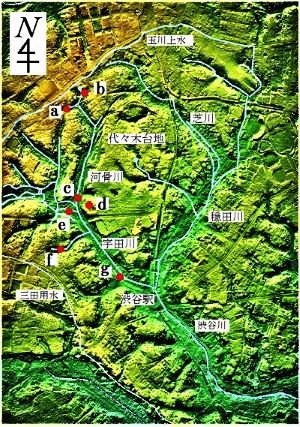

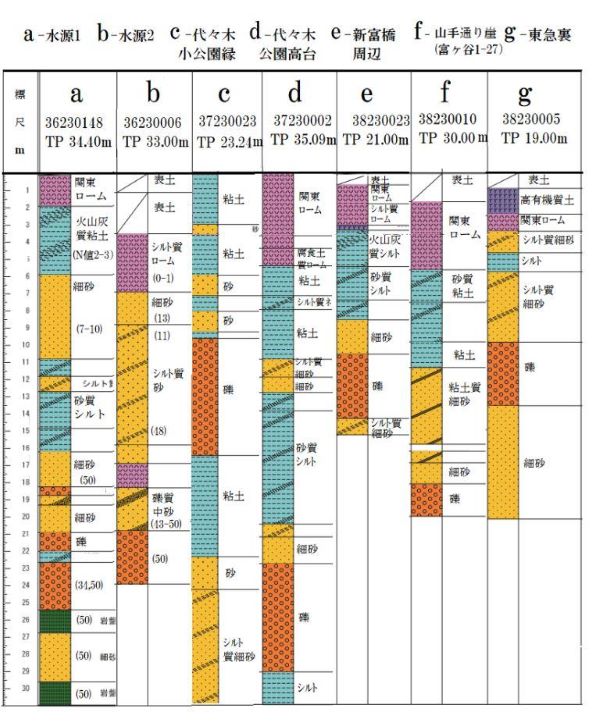

東京都建設局「東京の地盤」(GIS版)より作成した「南平台の川」の近傍のボーリング柱状図。高台のa, bでローム層が粘土化しており、こ

ravel a

2020.2.20

はじめに

|

渋谷川支流の河骨川が流れていた地域は、西側は代々木八幡宮、東側は明治神宮・代々木公園の二つの高台に挟まれた南北に広がる低地です。初台と代々木の小高い丘から発した川の流れは、少しずつ標高を下げながら南東に向かい、小田急線を横切った所で向きをやや南に変えました。そして富ヶ谷1丁目で初台川や宇田川上流と合流し、宇田川本流となって再び向きを南東に変え、宇田川町で三田用水・神山口分水の流れを受けて、渋谷の宮益橋で渋谷川に注いでいました。川の長さはおよそ4kmで、これが今回歩くルートです。 |

r

<目次>

はじめに

(上)初台と代々木の水源を探る

1. 河骨川流域の地勢と歴史

2. 水源1(初台)の場所を推定する

3. 水源2(山内邸の池)と周辺の土地柄

4. 幕末『大江戸鳥観図』と 大正「大東京鳥瞰図」にみる河骨川

5. 河骨川暗渠の道と線路脇の「開口部」

(中)参宮橋駅南から富ヶ谷1丁目へ

6. 小田急線脇の水路を歩く

7. 河骨川流域で育った人々の記憶

8. 「ワシントンハイツの流れ」を推理する

(下)新富橋から渋谷駅の宮益橋まで宇田川本流をたどる―

10.宇田川遊歩道を軍人橋から桜橋(南八橋)、五石橋へ

12.宇田川流域の変遷と三田用水・神山口分水

|

|

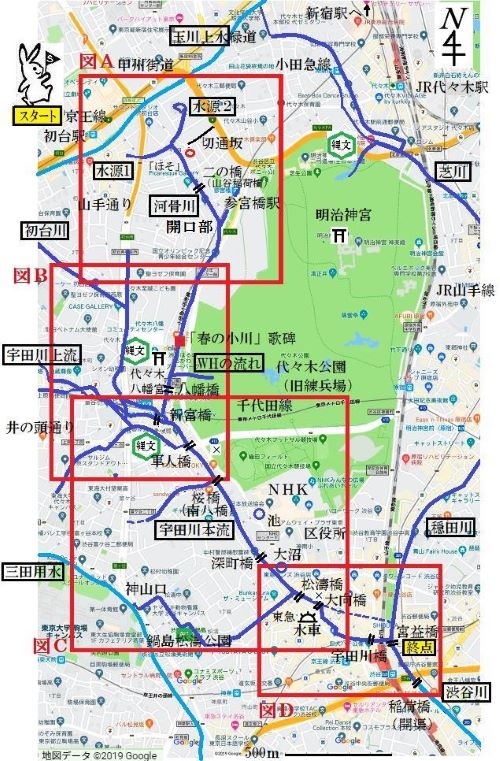

r<河骨川・宇田川の全体図>

|

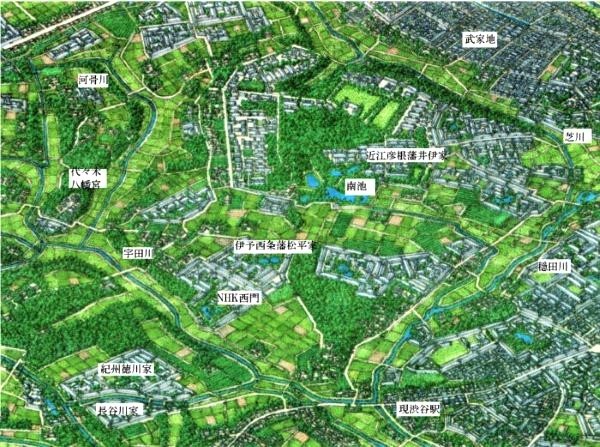

図は渋谷川支流の河骨川と宇田川が流れていた地域。河骨川は初台1丁目と代々木4丁目の2カ所の高台を主な水源として発し、代々木八幡宮南の富ヶ谷1丁目で初台川や宇田川上流と合流して宇田川本流となった。その後は現在の代々木公園の西側を南下し、松濤橋で三田用水・神山口分水からの流れを併せ、渋谷道玄坂に出て宮益橋で渋谷川に注いでいた。河骨川と宇田川は今は暗渠であるが、渋谷川は渋谷駅南の稲荷橋から地上を流れて東京湾に注いでいる。川の流れは『渋谷区文化財マップ』(渋谷区郷土博物館・文学館)と『東京市渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)等から作成した。

|

1.河骨川流域の地勢と歴史

1..河骨川流域の地勢と歴史

|

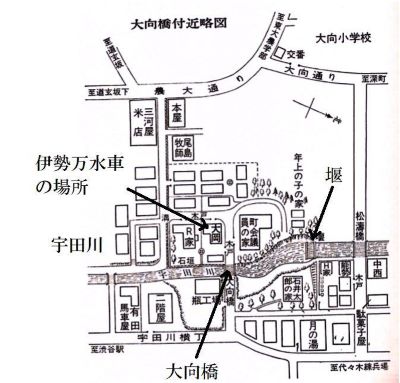

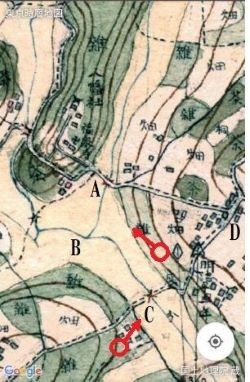

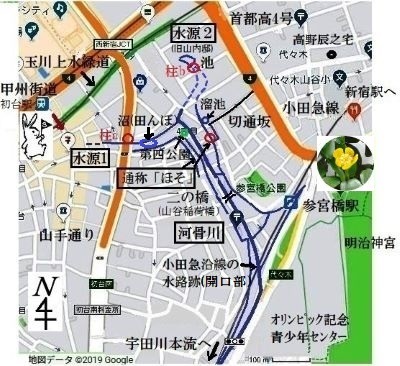

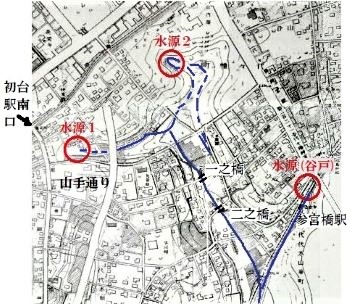

[図A]河骨川は水源1(初台1丁目)と水源2(代々木4丁目:山内邸の池)から発し、T字の形で合流して主流となった。他に小さな側流があり、また灌漑用に何筋もの細い水路があった。地図の川のルートは「豊多摩郡代々幡村全図」(『東京市15

区・近傍34町村』明治44年、覆刻、人文社)、「中野」『東京1万分の一地形図集成』(大正14年修正、大日本帝国陸地測量部・右図)および『東京市渋谷区地籍図下巻』(昭和10年、内山模型社)等から作成。

|

|

|

<豊かな自然を残した河骨川流域> |

|

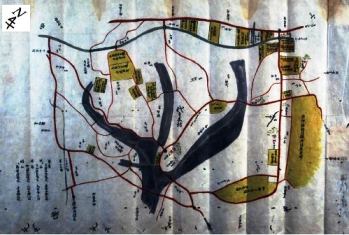

江戸時代の代々木村・堀江家文書「代々木村絵図」(首都大学東京図書館所蔵・無断転載禁)。中央紺色の3つに分かれた部分が水田で、それらの中を川(薄い水色)が流れている。右から河骨川、初台川、宇田川上流。上部の紺色の波形の線は玉川上水。 |

|

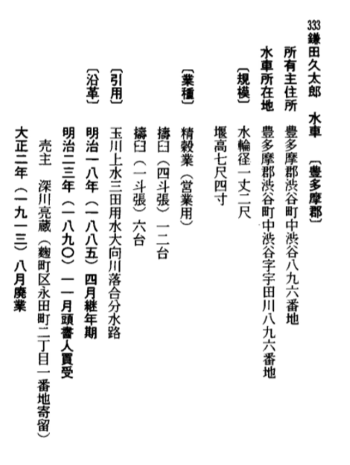

上図は江戸末期のこの地域の様子を描いた「代々木村絵図」です。3つに分かれた紺色の部分が谷間に開かれた水田で、その中央に川が流れています。右(東)が河骨川です。そして代々木八幡の台地を間に挟んで真ん中が初台川、左(西)が宇田川上流(「西原・上原の流れ」)です。今回のツアーの前半では、河骨川の暗渠の道を流れに沿って進み、代々木八幡の麓の富ヶ谷1丁目まで歩きます。 <河骨川には水車がなかった> 「代々木村絵図」を見ると、上部(北)に玉川上水が蛇行して描かれていますが、河骨川に注ぐ分水口がありません。地図では玉川上水のごく近くから流れが始まっているので分水が供給されていたように見えますが、素掘りの玉川上水から浸みだした水はあったとしても正式に分水された水はありませんでした。その結果、河骨川の水はこの地域の湧水に限られ、河骨川流域に水車ができなかったと考えられます。同じ渋谷川上流でも、代々木台地(明治神宮)の東側を流れていた穏田川は、原宿村分水や水番屋があった四谷大木戸の吐水を受けていたため、天保年間から水車が掛かり、脱穀や製粉のセンターとなりました。この辺りの水車(おそらく村越水車)を描いた北斎の「穏田の水車」は有名です。明治以降は大型の水車が動力源となり、黒鉛や電線、織物など近代産業の発展を支え、大正時代に電力が普及するまで続きました。穏田川流域には多くの人が集まり、荷車が行き交ったことが記録されています。河骨川に水車がなかったことも、この流域が後々まで田園風景を残していた理由と思われます。 |

2.水源1(初台)の場所を推定する

<初台の谷地形の窪み>

|

|

|

|

「河骨川上流の地形図」。初台(水源1)と旧山内邸の池(水源2)に谷戸(谷間)がある。他に小田急線参宮橋駅にも小さな谷戸があり、湧水が線路脇を流れていた。赤字と青色等は筆者。「帝都地形図」(昭和22年)より作成。 |

水源1がある場所の地形。北の方(奥)から南に来る道を見ると、坂を下ってから再び上がっており、途中に谷地形の窪みがあることが分かる。この辺りから湧水が出て東(右)に流れていた。 |

|

|

l b

水源1(奥)近くの水路と思われる蓋掛けされたU字溝。 |

かつての水路らしき跡を見ながら、皆で昔の様子を話し合う。 |

|

その道と並行する一つ先の道の谷筋まで来ると、そこは家の駐車場で、先ほどより水路が良く見えました。皆さんは「これがあると水路なんだ。この道の亀裂は小川の跡だ」などと話しながら写真を撮り、その後セブンイレブンの角から来た元の道に戻りました。そのまま40-50mほど坂を下って山手通りの信号に出ました。今は山手通りの上に高速道路が覆いかぶさって巨大な構造物の空間ですが、昔は清々しい森林の斜面で、木々の間を小川がサラサラと流れていたのでしょう。 |

|

山手通りを渡る。向こう(西)は初台1丁目。水源1は奥。

|

<山手通りを渡って東側の土地へ>

|

|

|

| 山手通りの反対側(東側)。崖下水路跡(水色の線)が、崖と工事中のマンションの壁の間に少しだけ見える。 |

山手通りを横切る水路より少し先の階段の道。傾斜がかなりあり、谷筋が深かったことをうかがわせる。 |

|

先程の住宅街の谷筋は山手通りの手前でやや深くなり、道路をくぐり抜けて反対側(東)の土地に向かっていました。私たちも山手通りの信号を渡り、左(北)に20mぐらい歩いて谷筋にある工事中のマンションの裏をのぞき込みました。山手通りの辺りで谷が急に深くなったようで、流れの場所がはるか崖下に見えました。この谷は切り立った山手通りの下から参宮橋マンションの裏手へ続いていますが、谷筋に沿って下る道がないため、その先(北)の階段の道まで行って、狭い急階段を降りました。崖を下る感じです。

|

|

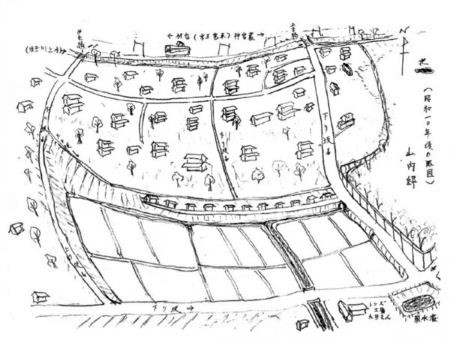

昭和10年ごろの水源付近のスケッチ。田んぼはすでに休耕田で、沼地になっていた。地元の方によると「そこら中が川や沼地だった」。地元の人はこの沼地を「田んぼ」と呼んでいた。河骨川には初台(図の左側の外)と旧山内邸の池(図の右側)の2つの水源があり、両方の流れがT字の形で合流し(図の中央)、南に下っていた。(渋谷区郷土博物館・文学館所蔵・無断転載禁) |

|

|

山手通りの階段の上で、皆さんに「昭和10年頃の水源付近」のスケッチ(上図)をお見せしました。当時の様子がなかなかリアルに描かれています。図の右上がこれから行く山内邸の池で、屋敷の下の右端には貯水池があります。左(西)から水源1の流れが、右(東)から山内邸の水源2の流れがきて、T字の形で合流し、河骨川となって南に流れていました。私が「左手の縦の道が山手通りの原型ですが、今とはカーブが逆で、左側に突き出ています。また今と違ってアップダウンがある道でした」と説明したところ、参加者の方が「山手通りは昔は“もこっと”盛り上がって甲州街道に繋がっていた。現在の通りの形にする時に、山手通りを田んぼの側にカーブさせて田んぼを削って作ったんだ」と教えて下さいました。整備される前の山手通りは、水源1からの流れが横切る辺りで低くなり、玉川上水・伊東橋の手前で坂を”もこっと”登って甲州街道に出たのでしょう。 私たちは急階段の道を降りて東に向かう道を歩きました。水源1の谷筋の北側を並行して通る道です。100mぐらい先を右(南)に曲がって少し進むと、水源1から来た道に行きあたりました。参宮橋マンションの裏側(北)で、土地が急に下がったせいか涼しく感じます。この道は東京都下水道台帳の中で「水路敷・区道扱い」と記されています。「水路敷」とは、簡単に言うと「昔の川の水路で4m以下の細い道路として使われている土地」ですので、水源1からの水路の道であることは明白です。私たちはこの道に入って山内邸のあった水源2の方(東)へ向かいました。 |

|

|

|

| ニホンカワウソと参宮橋マンション裏の川跡の道。心なしか涼しい。「水路敷・区道扱い」と記されている正真正銘の川跡だ。 |

水源1の流れ(左の写真の道)と水源2の流れ(写真奥)のT字型の合流点(代々木4-41)。河骨川本流は南(右)に流れていった。 |

|

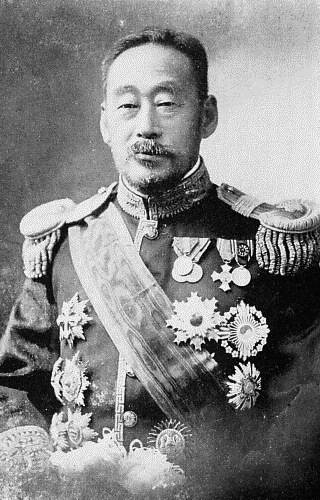

なおこの「水路敷」の道と並行して、参宮橋マンションの表側(南)にも東西に走る水路がありました。湧水の流れか人工の水路かは分かりませんが、この2つの流れの間に田んぼがあり、その跡に今の参宮橋マンションが建っています。驚くような話ですが、地元の北田様から、昭和20年代にこの辺りにカワウソが現れたことを伺いました。「当時、山手通りは改正道路と呼ばれていて、山あり谷ありの道だった。その山手通りのこちら側は“田んぼ”と言っていたが、もう当時は田んぼがなくてただの沼地で、そこにコイを飼っている人がいた。そこいらじゅうが川や沼地だった。田んぼにカワウソがいてアヒルをやられた。アヒルを10羽飼っていたが、朝、川の所に板をかけてあげると出かけ、えさを食べて夕方戻ったのだが、ある日やられてしまった」。カワウソは年中出ていたそうで、「かわいい顔をしていた。色がついた大きめのネズミのようだった」とのことです。北田様は戦前からこの土地にお住まいで、地元の貴重な情報をたくさんお持ちで、順を追って紹介させていただきますが、この場をお借りしてお礼申し上げます。 3.水源2(山内邸の池)と周辺の土地柄 <山内邸の池と二つの流れ> 「これから山内侯爵邸の池の場所に行きます」と申し上げたところ、「池はまだあるのですか?」「山内侯爵って誰ですか?」などの質問が出ました。「池は残念ながらもうありません。平成14年頃までありましたが」。「ウィキペディアには、山内家は旧土佐藩主・山内家のことで、当主の山内豊景は明治8年生まれで、軍人で貴族、25歳で貴族院侯爵議員に就任し、本邸は東京・代々木に構えたとあります。この代々木の土地は明治になって払い下げを受けたものでしょう」。近くの代々木や千駄ヶ谷には、江戸時代から大名の下屋敷や多くの武家屋敷がありましたが、山内邸の場所にはそうした家はなく、おそらく内藤新宿の外れに位置する山林か野原であったと思います。 |

|

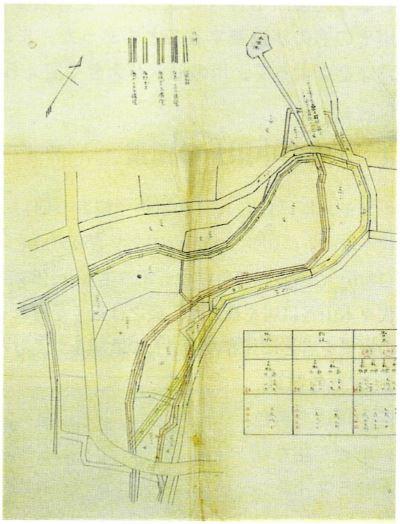

左の地図の山内邸の中には、水源2の池が描かれている。池の南側には、谷間があり、低地に田んぼが作られていた。「中野」『東京一万分の一地形図集成』(大正14年修正、大日本帝国陸地測量部)

|

|

「水路敷」の道を東に30mぐらい歩くと、水源2と交わるT字型の合流点に出ました。近くの家の塀を見ると代々木4丁目41番地の住居表示があり、この角を右(南)に曲がると河骨川の暗渠の道が始まります。私たちは、水源2に行くために合流点をいったん通り越し、2番目の角を左(北)に曲がりました。うっかり1番目の角を曲がると、長い急坂を上る羽目になりますからご注意を(真夏に経験済みです)。以前はすぐ近くに刀剣博物館がありましたが、今は取り壊されて工事中です。ツアー当日は上り坂の右手の土地が工事中で、白い大きなカバーが辺りの視界を遮っていました。 最初の角を右に曲がると、30mぐらい先の左手に濱田様のお宅がありました。この家の敷地にはかつて池の一部が残っていました。家の前の道路の地形を見ると、こちら(西)からも向こう(東)からも下り坂になって窪んでいて、敷地内の池の水が浅い谷筋を通って南に流れていたことが実感できます。玄関の近くを見ると(あまりのぞきこんでは失礼なのですが)、奥にかけて土地が窪んでいて、池の縁のようにも見えました。 先の北田様ですが、山内邸の池や流れを実際に知っておられて、当時の様子を教えて下さいました。「戦後、山ノ内さんの池はとても大きく周り中が林だった。大きな池には湧水があって池から水が流れ出て来た。その水を単に小川や川と言っていたが、その流れにはドジョウみたいだが、ヌルヌルがない魚が泳いでいたので、よく捕まえて遊んだ。スナムグリだっただろうか。戦後子供のころはそこで泳ぎ、次はたき火をして暖まった。農地改革で山の内さんはお国に帰り、箱根土地が分譲した。国鉄の十河さんの家もあり、広壮な住宅地だった」。 北田様はこの地域を代表する方で、明治神宮の『戦後復興の軌跡』という本にも河骨川の話や空襲で神宮が焼失する当時の貴重な話を載せておられます。その本の中で、別の方が戦時中の山内邸について手記を書いていましたのでご紹介します。「明治神宮さんを空襲から守るために、お宮の周りには高射砲陣がありました。その一つが代々木4丁目の山之内邸内。あそこの広い庭に高射砲を2門すえつけて、兵隊が2,30名泊まりがけで駐屯していました。だけど何百機ときて焼夷弾を落っことすからどうしようも無かったんですね」と。この閑静な土地に痛ましい歴史があったのですね。なお山之内邸の池はその後も平成14年まで残っていたそうで、偶然ですが私の友人の東山さんが見たことがあるとか。池は道から見ると、だいぶ小さくなっていたようです。

|

|

|

|

|

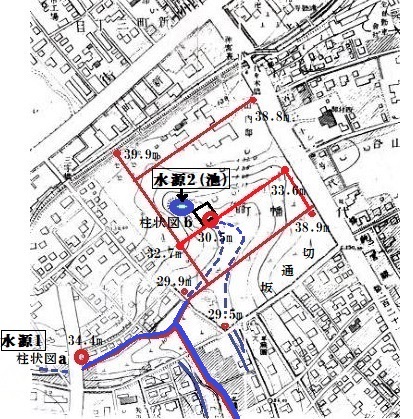

山内邸周辺の地形と池、川の様子。図は「帝都地形図」(昭和22年)に現代の道路、高度等を書き入れたもの。道路は赤い線、標高は国土地理院・地理院地図に基づく数値、濱田宅は図中央の黒い四角。当時の河骨川上流は左下の青い線、池は青丸、池からの流れは青い点線で表示。図の赤丸(柱状図aとb)の地点は、上図の右に示したボーリング調査(地層の採取)が行われた場所。 |

||

|

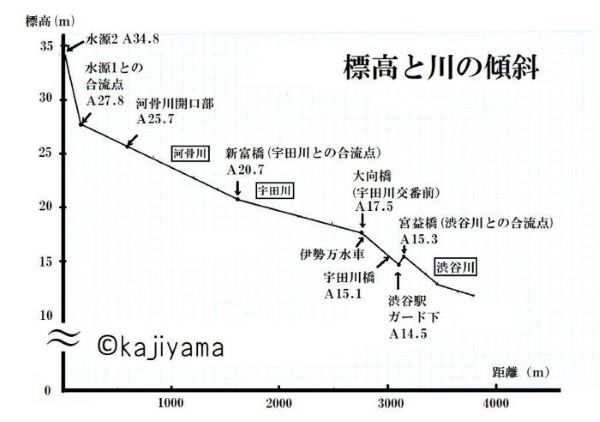

上の図は「帝都地形図」(昭和22年)の山内邸周辺の地図に、現代の道路や標高、河骨川の流れ、池(水源2)、池からの川筋などを書き入れたものです。池からの流れは、「大正五年頃 山内邸水源」(東京都公文書館所蔵)によると主に二筋に分かれているため(注1)、当時の屋敷内の田んぼの配置や等高線を参考にして川筋を描き入れてみました。水源2(山内邸の池)から発した川筋の形を見ると、西側の流れは濱田様の玄関辺りから道路を横切って南に出て、時計回りに南西に曲がってT字型の水源1・2の合流点へ向かっており、もう一つは東南に少し流れてから旋回し、その後は南に下って屋敷の外に出ていました。なお、ボーリング柱状図bの現在の標高は30.5mですが、柱状図bが調査された時点(1966年)では33.00mでしたので、高度が2.5m程下がっています。この理由ですが、1968年に池からの流れの脇に「刀剣美術館」ができており、建設に合わせて土地の整備が行われたのでしょう。

ボーリング柱状図bは水源2(旧山内邸の池)から水が流れ出た辺りの地層ですが、解読が難しいです。柱状図b地点の当時の標高は33.00mです。一番上には白色の表土が約3mあり、これは宅地造成の土盛りの跡と考えられます。その下は紫色の関東ローム層(シルト質ローム)ですが、この場所に湧水や川の流れが長くあったようで、地質がやや粘土化しています。問題はその下の地層で、次に来るはずの渋谷粘土層がなく、関東ローム層と黄土色の上部東京層(砂層)が直接繋がっています。なぜ渋谷粘土層がないのか、この層は箱根火山灰や黄塵から形成されていますから、原初の時代から無かったとは考えられません。 一つの仮説ですが、淀橋台が生まれて間もない時代(12~8万年前)、つまり富士山の火山灰で関東ローム層ができるよりも前の時代に、この場所に速い流れの川があって、降り注ぐ火山灰をどんどん流してしまったか、渋谷粘土層を削り取ったことが考えられます。いずれにしてもミステリアスです。実はこの辺りの土地に渋谷粘土層がないことは他のボーリング調査でも確かめられています。調査の報告書に解説がないので事情が分かりませんが、私たちが想像もつかない地形の歴史があるのかもしれません。なお、今回歩いた河骨川・宇田川流域のボーリング調査の主な地点と柱状図データ(地層)の分析結果については(注2)をご覧下さい。 4. 幕末『大江戸鳥観図』と 大正「大東京鳥瞰図」にみる河骨川 私たちは濱田様の家の前を離れ、坂を下りて先程のT字の合流点に戻り、南に向かう河骨川の道に入りました。50m位行くと右手に小さな代々木第四公園がありました。ここで少し休み、これからの道筋を『大江戸鳥観図』を出して説明しました。 |

|

|

|

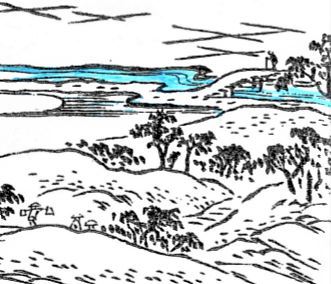

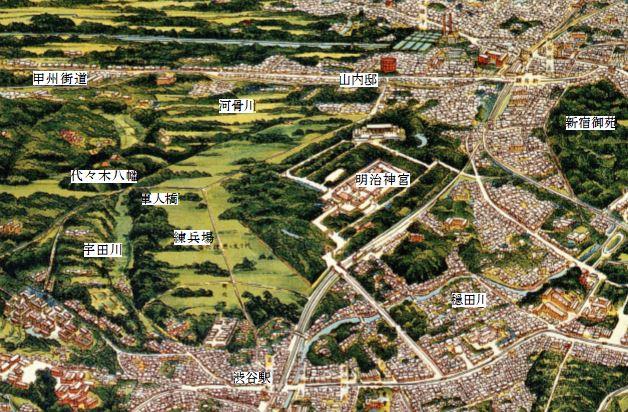

文久2(1862)年ごろの代々木台地周辺。立川博章『大江戸鳥観図』より。(無断転載禁。)屋敷名等は筆者。図の中央にある代々木台地を取り巻く形で、左に河骨川・宇田川、右に芝川・穏田川が流れている。図の中程から右上が彦根藩井伊家の下屋敷(後の明治神宮)と庭園(南池)。河骨川は図の左上から発し、田んぼの中を南に流れて新富橋近くで宇田川上流に合流し、向きをやや東に変えて渋谷方向に流れている。 |

|

『大江戸鳥観図』は、都市図画家の立川博章氏が多くの古地図や資料を用いて江戸末期(1860年頃)の姿をビジュアルに再現したもので、10年の歳月をかけたという力作です。「3点透視図法」という制作技法を用いて江戸の町並みや郊外の様子が描いており、まるでドローンを飛ばして空から撮影したような精巧な描写に驚かされます(技法の詳細は『大江戸鳥観図』(朝日新聞出版、江戸東京博物館館長・竹内誠他監修)を参照) 。取り上げた時代が Japan Map Center, Inc.「東京時層地図」の「文明開化期(明治9年~19年)」と近いため、両者を並べて見ていると、江戸の平面図と立体図を手にしたような感じがします。 上はその部分図ですが、左上の端に甲州街道、中央に彦根藩井伊家の抱え屋敷と庭園の南池があります。その右側(東)を芝川・穏田川が、左側(西)を河骨川、宇田川が屋敷を遠くから取り巻くように流れています。甲州街道の南から流れ出す河骨川・宇田川の両側は細長い田んぼが続いており、民家のようなものはありません。河骨川の上流部に二の橋が、下流部に八幡橋が架かっています。また宇田川には後の軍人橋と渋谷の宇田川橋が見えます。河骨川の水源の北側や両岸の高台には武家屋敷が描かれていますが、有力大名の屋敷は渋谷近くの紀州徳川家だけです。

|

|

|

大正10年「大東京鳥観図」部分。東京都立中央図書館所蔵。中央の緑の広い土地は代々木練兵場(現代々木公園)で、その右の森と社殿が明治神宮。宇田川下流と渋谷駅近くは市街地化しているが、河骨川流域は緑が残る。図の上部(北側)に甲州街道が通り、その奥に玉川上水の新水路と淀橋浄水場が見える。 |

|

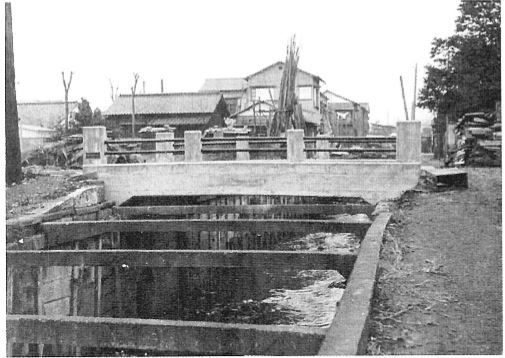

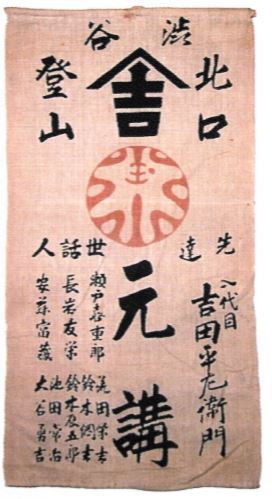

上図は渋谷区『図説渋谷区史』(平成15年)に収録された大正10年「大東京鳥瞰図」で、前の『大江戸鳥観図』から約60年後の姿を当時の絵師が描いています。図の上部を左右(東西)に走るのが甲州街道で、沿道は家並みで溢れています。しかし、その南から始まる河骨川の情景は、先の『大江戸鳥観図』とあまり変わりません。林や野原が広がり、その中を河骨川がゆったりと流れています。代々木に住む高野辰之が「春の小川」を作詞したのは(作曲は岡野貞一)大正元年ですが、彼が河骨川の川辺をお嬢さんと散歩している時に詩の着想を得たとの逸話が伝えられています。 目を転じて下流の宇田川を見ると、同じ時代ですが川辺の様子がだいぶ違っています。図の真ん中の緑地は田畑ではなく、明治42年に土地を収用して作られた練兵場です。渋谷に近づくに従って両岸に民家が建ち始め、やがて賑やかな市街地となります。宇田川には軍人橋がしっかりと描かれており、時代の空気を感じさせます。西に駒沢の練兵場や近衛連隊がありましたから、兵隊さんたちがこの橋を出入りしていたのでしょう。本稿の「下編」で述べますが、明治末頃は渋谷センター街の辺りは川の上に家を建てるのが法律で認められていました。このため渋谷駅の手前には家がぎっしりと建ち並んでおり、川の姿は見えません。台風が来ると川の上の住宅が押し流されて大水害を起こしていました。このように河骨川と宇田川では、1本の川の流れですが、対照的な歴史を持っています。 話をツアーに戻します。『大江戸鳥観図』や「大東京鳥瞰図」の説明をした後、私たちは代々木第四公園を出て、すぐ目の前(公園の南西)にある裏道の入口に行きました。とても細い道ですが私道ではありません。この道に昔は灌漑用の水路があり、地元では親しみを込めて「ほそ」と呼んでいたそうです。農道の名残なのでしょう。北田様によると、河骨川の道はオリンピックの時に暗渠化されましたが、こうした脇の「ほそ」はしばらく残り、水が流れていて蛍が飛んでいました。「ほそ」という名がかわいいですね。 <切通しの坂> |

|

|

|

|

岸田劉生 『道路と土手と塀(切通の写生)』1915年。東京国立近代美術館所蔵。図の左側は旧山内邸の塀。 |

坂の上で記念写真。参加者の手に岸田の絵が。 |

|

その時、参加者の中から「切通し坂はここですよね!」との声があがりました。「ほそ」とは反対の東の方向、代々木第四公園の角を左(東)に曲がって数十メートル歩いた所に上り坂があります。この坂が岸田劉生「道路と土手と塀(切通の写生)」で有名な「切通しの坂」です。大正6年に代々木3丁目と4丁目をつなぐために崖を切り拓いたもので、今はマンションが並ぶ普通の坂道ですが、坂の途中の右側に「岸田劉生が描いた『切通しの坂』」というタイトルと説明文が付いた四角のポールが建っています。この「切通しの坂」が作られた工事の際に大量の赤土が地表にむき出しになり、そのパワーが都心で育った岸田の心を捉えたもとと私には感じられました(注3)。参加者の木村孝様はこの切通坂についてお詳しく、同じ場所を描いた他の画家の絵を何枚が持参して見せて下さいました。その中に岸田が描いたもう一枚の絵「代々木付近の赤土の風景」があり、ここでも関東ローム層の赤土の断面が大きく描かれていて、彼が土地開発のエネルギーに感応した様子が伝わってきました。

5.河骨川暗渠の道と線路脇の「開口部」 <河骨川本流の脇に残る「ほそ」の跡> さて、次に切通坂を下りて先の代々木第四公園前まで戻り、角を左(南)に曲がって再び河骨川の道に入りました。この道と「切通し坂」の頂上とでは標高差が11mありますから、大雨の日などは大量の水が高台から河骨川の下水道管に流れ込んで大きな音を立てて、まるで河骨川が今も流れているようでしょう。この道の西側には先ほど見た「ほそ」の細い道があり、その奥にもう一本の「ほそ」の道があります。これらの「ほそ」の道は、河骨川の道よりも少し高い所にあるので、おそらく灌漑用に引いた水路の跡であると思われます。一般に田んぼでは、少し高い土地に人工の水路を作って清流を流し、余った水は低い所を流れる自然の川に捨てるからです。

|

|

今も残る「ほそ」の跡で、排水溝として役立っている。山内邸の南下(写真の手前)にあった溜池から流れてきていたという。昔は「紺屋さん」が川に板を浮かべ、その上に布を広げて染めたり洗ったりしていた。別宮通孝様撮影。 |

|

|

河骨川の道を少し歩くと、左側に私道の砂利道がありました。中に入って進むと、左手奥の家の前から南に向かって(河骨川の道と並行して)細いU字溝が伸びていました。これも「ほそ」の跡で、今も排水溝として使われています。3年前にこの場所を訪れた時、家の前庭で草花の手入れをしていた奥様から興味深いお話を伺いました。 「以前は、ずうっと上の溜池から水が流れてきていましたのよ。その水は山内邸の池からきていました。私の家は戦後この区画しか残っていなかったので、ここに住みました。(疎開先から…筆者)戻ってくるのが遅れて、いいところはみんな他の人に取られていました。焼け野が原になって、どこが誰の家か分からなくなっていたからです。お姉さんがここも取ってあったので譲ってもらったのです。そしたらここは川の所で、1階に洋服ダンスがあるのですが、すぐに中のものがカビてしまう。区に頼んで土管にしてもらったので少し良くなったけれど。2階のタンスは大丈夫なのよ。主人が話してくれたけれど、近くには紺屋さんと言って染物のお店が何軒かあって、水を使って仕事をしていたそうです」。私がツアーで皆さんにこの話をお伝えしたところ、どなたかが「〝ほそ〟なんて、案内してもらわなければ絶対見つからないな」と。同感です。改めて奥様にはお話をありがとうございました。 私たちは「ほそ」を離れて再び河骨川の道に戻り、南に向かって歩きました。昔はこの辺りの河骨川はどのような様子だったのでしょうか。先の北田様が面白い話をして下さいました。「私の家は合流点のちょうど南で、家の前に幅2mぐらいの川(河骨川…筆者)が流れていた。子供の頃(昭和10年代…筆者)は紺屋さんが4軒あり、川に板を浮かせて、その上に布を広げて作業をしていた。のりを落としていたのだろうか。近くにレンズ工場があって、レンズを磨いて川に水をシャーシャー流していた。水はきれいだったし、どっさり流れていた。(中略)大きくなってきた頃は(昭和20年代…筆者)、参宮橋の所と比べると人家が多いので、水は汚かった。皆がゴミは川に捨てればいいと思っていた時代だった」。当時の河骨川とその周りに暮らす人々の姿が眼の前に感じられるようなお話ですね。

|

|

|

|

|

岸壁跡。下に小さな樋が見える。右の写真共に木村孝様撮影。 |

左の樋の部分の拡大図。 |

|

|

さて、河骨川の道を少し進むと、右側に河骨川の岸壁の一部らしい構造物がありました。コンクリート製で、下の方に排水管のような樋(とい)が突き出ていました。実はこの先の右側にも長い岸壁の跡が残っていたのですが(2016年)、今年の春に同じ場所に行った時は建設工事のためにほとんどが壊され、50センチぐらいしか残っていませんでした。単なるコンクリートの残骸なのですが、「あれは大事な川の記憶だった」という思いが込み上げます。ツアーの当日、時間が押していたので焦って歩いていたところ、この場所をうっかりパスしてしまいました。2016年5月に撮影した現地の写真と、今年4月に現場に緑色のネットが張ってあった時の写真をお詫びを兼ねて掲載します。 |

|

||

|

もう一つの岸壁跡。2016年5月21日。長い区間で残っていて貴重な川の記憶だったが。(中田陽様撮影) |

左と同じ場所。2019年4月21日。緑のネットの手前に約50センチの岸壁跡が。 |

|

|

私がパスしてしまった工事現場を通り抜けた先(上の写真の奥)に、東にある参宮橋公園の方から来る道がありました。外見は普通の道路ですが、実は「代々木村絵図」や『大江戸鳥観図』にも描かれている古道です。ここに河骨川の「二の橋」が掛かっていました。昔は田んぼの間を小川が流れ、道に小さな木橋が架かったのどかなスポットだったのでしょう。江戸時代には、現代のような直線的な道ではなく、弧を描いたり、ジグザグ曲がったりしている奇妙な形の道がよくありますが、この道もその一つです。今では周りの道が増えて元の形が分かりませんが、隠し絵を探すつもりになって目を凝らすと、河骨川を挟んで参宮橋駅前からユニークな「台形」の道筋が通っており、そのちょうど上辺に橋が架かっていました。 この辺りの地勢について、再び北田様のお話を紹介します。「私の父は水道工事などの設備業をやっていた。工事でパイプの脇に穴を開けて地面に打ち込むと、30センチぐらい水が噴き出してきた。たとえば自宅の少し南の山谷稲荷橋(「二の橋」…筆者)の辺りの家など。泥水なので、棕櫚(シュロ)を入れて水濾しをした。西原にある吹き井戸と同じだ」。「吹き井戸」とは、礫層などの被圧帯水層から冷たい水が噴き出す現象で、この層は地下数十メートルの所にあるため、高度な技術と相当の資金がないと掘り出すことができません。しかし、関東ローム層や渋谷粘土層がないような地形では、被圧帯水帯が浅い所にもあります。「吹き井戸」の話は、宇田川上流の西原(田中地蔵近く)で地元の方から聞いたことがあります。また北田様は「自宅の土地にパイプを打ち込んだとき、2メートルぐらい打ち込んだら20センチぐらい水が噴き出てきた」「河骨川沿いの田んぼは“底なし田んぼ”で、冷たい水が染み出していたために、いい米はとれなかった」とも述べていました。 <参宮橋駅南にある河骨川の「開口部」> 「二の橋」の古道を横切って200mほど歩くと、小田急線の線路に来ました。河骨川の暗渠は線路の下を潜って流れていきますが、暗渠の道は行き止まりです。そこで道のすぐ北側にある踏切を渡って迂回し、河骨川の流れが線路の下から出てくる辺りに行くことにしました。この踏切は参宮橋駅のすぐ南にあります。踏切を渡ると、正面はオリンピック青少年センターの敷地で、その前を幅広い道路が南北に通っていました。この道路を右に曲がって歩道を50mほど歩くと、河骨川のルートに当たる所に来ました。先ほど来た道のこちら側です。建物の裏手の狭い空地に入ると、すぐ向かいが線路で、下の方にコンクリートの構造物が見えました。ここに太い土管があり、暗渠の水が流れ出ています。河骨川では唯一の「開口部(管渠)」で、流れを地上で見ることができるのはここだけです。なぜ開口しているのか、おそらくは水路を点検するためでしょう。

|

|

|

|

|

河骨川暗渠の流れが線路の下から現れる場所(写真の左側から流れてくる)。ここに参宮橋駅からの支流(右上)も合流していた。真ん中の写真は線路下からの河骨川暗渠の丸い出口。

|

参宮橋駅ホームの脇に残る支流の跡(U字溝)。昭和半ばまでコウホネが自生していた。奥で本流と合流。2016年4月5日撮影。 |

|

|

この場所は夏になると雑草に覆われてよく見えないのですが、参加者の方も工夫して写真を撮っていました。ここには河骨川だけでなく参宮橋駅からも支流が来ています(上の写真の右)。「2.水源1(初台)の場所を推定する」のところで紹介した「河骨川上流の地形図」を見ると、参宮橋駅の北東に向かって大きな谷戸が伸びており、そこからの流れだと考えられます。北田様によると、昭和30年代後半の話ですが、「参宮橋のホームの所に川跡があり、昔はそこに細いきれいな水流があって、コウホネの花が咲いていた」そうです。河骨川はここからしばらく広い道路の下を蛇行しながら流れ、次第に小田急線の線路に近づきます。私たちは河骨川の「開口部」を後にして、川の流れに沿って歩道を南に歩き始めました。 <上編>はここまでです。<中編>では小田急線の線路沿いの道を歩き、「はるのおがわコミュニティーパーク(プレイパーク)」で「春の小川」の歌碑を見た後、代々木八幡の麓にあった八幡橋の跡を通り、富ヶ谷1丁目の河骨川終点(宇田川)に着きます。お楽しみに。 |

|

<注釈> (注1)「大正五年頃 山内邸内の水源」東京公文書館所蔵。渋谷区郷土博物館・文学館「春の小川の流れた街・渋谷」44ページより。屋敷の中の流れは主に二筋に分かれている。水路は田んぼを両側から挟むような形でほぼ等高線に沿って設けられている。川の両岸は小道になっているようだ。他にも側流のような流れがあるが、灌漑用だろうか。なお左端の縦の流れは河骨川、その上部のT字は水源1からの流れとの合流点。

|

|

|

|

(注2) 河骨川・宇田川流域のボーリング調査の主な地点と柱状図データ(地層) |

国土地理院基板地図情報数値標高モデル5mメッシュにより作成(DEM段彩表示) |

東京都建設局「東京の地盤」(GIS版)ボーリング資料(2015年時点)より作成。 |

||||||

|

|||||||

2月26日

|

<目次(中)>

6.小田急線脇の水路を歩く

7.河骨川流域で育った人々の記憶

8.「ワシントンハイツ(WH)の流れ」を推理する

9.八幡橋を通って河骨川終点の宇田川遊歩道へ

|

散歩のルート(中) 参宮橋駅南の河骨川「開口部」―小田急線の線路脇の流れ―「春の小川」歌碑(はるの |

r

|

[図B]小田急線を越えた河骨川は、代々木公園の高台と代々木八幡宮の高台の間を南に流れ、富ヶ谷一丁目で初台川、宇田川と合流して渋谷に向かった。図中の黒丸は河骨川と初台川(旧水路)との合流点。昭和2年に小田急線が開通すると、複数の川筋は線路に沿って直線にまとめられた。

|

|

|

6.

小田急線脇の水路を歩く <山谷橋から線路脇の小道へ> 小田急線の線路脇にある河骨川唯一の「開口部」を見た後、代々木公園・青少年センターの前の広い道路を南に向かって歩き始めました。川はこの道路の下をやや蛇行しながら流れ、やがて線路の方に近づいていきます。『渋谷区地籍図』に描かれた河骨川を現在の住宅地図に当てはめると、小田急線の線路を越えた河骨川は、コカコーラボトリング代々木営業所の建物の下を通って広い道路の土地に入り、中をくねくねと流れています。河骨川の東側と西側には別な流れもあり、また『東京時層地図』の「明治のおわり」を見ると、東側の高台や斜面に大小の池が点在していました。この土地は水がとりわけ豊かだったようです。河骨川はカーブを描いて線路に近づきますが、その跡が今も小道となって残っていました。青少年センターの信号の少し手前で細い道が枝分かれして線路に向かっており、一目で川跡だと感じました。この小道に入ってすぐに小田急線3号踏切から来る細い道と交わりました。うっかり通り過ぎてしまいそうな道ですが、明治の初めからある古道で、昔はこの角に山谷橋が架かっていました。古道は後からできた道より細いことがあるので、要注意です。 |

|||||||

|

|||||||

|

|

|

小田急線沿いの河骨川の道。別宮様撮影。河骨川本流と側流は、4号踏切の少し手前から一本にまとめられて真っ直ぐ流れていた。この先(南)に河骨川の流れが残る写真1の場所がある。

|

|

<昭和31年頃の河骨川流域> 小田急線の線路の脇道を50mぐらい歩くと、線路側に家並みが現れ、道の両側に家が続くようになりました。この家並みが始まる所を昭和31年に撮影したのが、左下の「写真1」です。この写真のアングルは、家並みを少し進んでから振り返って撮ったもので、真ん中に河骨川と木の小さな橋があり、両側に家が並び、奥(北)に小田急線の線路が見えます。私たちは川の上に作られた暗渠の道を歩いていますが、当時の道は川の両岸にあったようにも見えます。歴史散歩の会の知人の園部様は、戦後は河骨川の岸辺にセリが生えていて、採って食べたことがあると述べていました。右下の写真は、奥の線路や川などを手掛かりに左下の写真と同じアングルを探し出し、現在の様子を撮影したものです。今の近代的な住宅地から昔の川辺の景色は想像できません。 |

|

|

|

| 写真1。昭和31年の河骨川(『渋谷の記憶Ⅱ』渋谷区教育委員会(無断転載禁)。奥は小田急線。 |

写真1と同じ場所の現在の様子。奥は小田急線の線路。河骨川はこの道の下を流れていた。 |

|

|

以前のことですが、ここが昔はどのような所だったのかを知りたくなり、思い切って一軒のお宅の呼び鈴を鳴らしたことがあります。すると奥様が出て来られて、とても優しい方で、色々とお話をして下さいました。昭和26年にここに引っ越していらしたそうですが、奥様は家の傍に川があることなど知らなかったとか。「当時は川には木材が流れるなど、すでに昔の小川の面影はなくて、大雨が降ると水面が地面ギリギリまで盛り上がってごうごう流れて、怖かった。引っ越し当時、子どもが5歳の時に、行水をしてせっかくきれいになったのに川に落ちてヌルヌルになったことが2回もあった(拙著『あるく渋谷川入門』より抜粋)」と話して下さいました。この話には後日談がありました。息子さんが私の本を偶然読まれて、私宛にメールを下さいました。「かの川に落ちたというのは恐らく私の事だと思います。昭和31年頃でしょうか?すでにドブ川と化していまして、たしか上流にソースの工場があり、その廃液が何の処理もされずに時々流れてきます。付近の民家はこの圧倒的なソースの臭気に包まれてしまいます(後略)」。日本経済が復興して食生活が西欧化し始めた頃で、まだ環境問題などは語られていませんでした。都内の河川はゴミ箱代わりに利用されて、どんどん汚れていった時代です。そのお話を皆さんにしたところ、「こんな所にソースの工場があったのか」という声がありました。今では考えられないことですが、廃液を流せるということが工場の立地条件だったのでしょう。

7.河骨川流域で育った人々の記憶

<子供時代の思い出を語る> |

| |

|

|

|

「はるのおがわコミュニティーパーク」の脇に立つ「春の小川」の歌碑。「春の小川」ファンの“聖地”です。 |

歌碑の前で皆で記念写真。すぐ後ろを走るのは小田急線。 |

私たちは家並みの真ん中の道を100mほど歩いて、唱歌「春の小川」の歌碑がある「はるのおがわコミュニティパーク(以下プレイパーク)」の脇まで来ました。小さな階段を上がって右手に進むと、黒い御影石の歌碑がひっそりと佇んでいました。何はともあれ「歌碑」に敬意を表して記念写真です。写真を撮った後は線路伝いの道に戻らず、プレイパークの縁を流れていた傍流の道に進みました。私たちは河骨川の流れが一本にまとめられた後の線路伝いの道を歩いて来ましたが、歴史的にはこの傍流の方がメインだったかもしれません。本流の道には、この先の八幡橋の角の所で戻ります。 |

r

|

|

|

|

『地籍図』の川の流れをゼンリン住宅地図に書き込んでみた。この土地には過去に複数の流れがあり、小田急線の敷設の時に1本にまとめられた。 |

オリンピックの時に補助53号線(図の真ん中の縦の道路)が作られ、代々木公園の西側から二つの小公園が分離された。「東京時層地図」バブル期より。(1万分の1地形図1984-90年編年修正) |

|

|

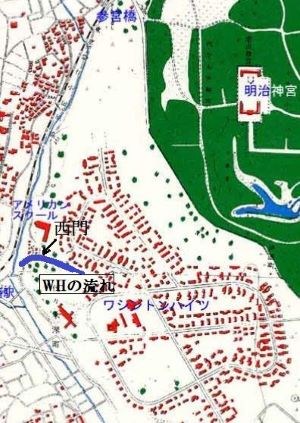

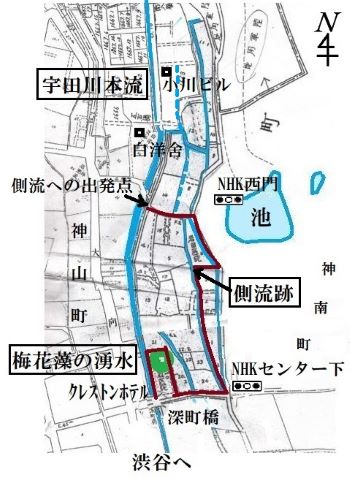

左上の図は『渋谷区地籍図』をゼンリン住宅地図に書き込んだものですが、かつて河骨川には複数の流れがありました。私たちは、この図のいちばん右側のルート、すなわちプレイパークの円い外縁をたどる傍流の道に入りました。地元の方によると、川の東側の土地(プレイパークから代々木公園へと続く土地)は子供たちが大好きだった遊び場でした。近くで青果店を営んでいた富沢様は、昭和7年のお生まれですが、この場所を「代々木っ原」と呼び、戦前の練兵場の頃には、カラタチや鉄条網で作られた塀をかいくぐって中に入って遊んだそうです。塀の中は笹が繁り、バッタやトンボ、オタマジャクシなどがたくさんいたというお話でした。現在はこの一部がプレイパークになっていて、子供たちの遊びの伝統を今に伝えています。なお図の下の西門前に描かれた「ワシントンハイツ(WH)の流れ」ですが、これは『地籍図』にはありません。筆者が他の資料から加筆したもので、次節で詳しく取り上げます。 |

|

|

|

|

プレイパークは昔「代々木っ原」で遊んだ子供たちを思い出させる。 |

プレイパークの円い縁を河骨川が流れていた。 |

|

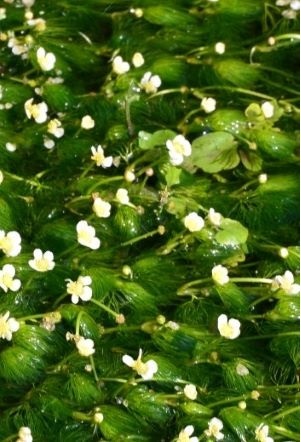

もうお一人、戦後にこの近くにお住まいだった方をご紹介します。制服店のアザミ屋さんで、この方は昭和14年のお生まれですが、戦後の昭和20年代初めにプレイパークの辺りを流れる河骨川で泳いだそうです。アザミ屋さんは当時は洋品店で、婦人物のドレスなどを売っていました。そのご縁でワシントンハイツの鉄条網の塀を「匍匐(ほふく)前進」(腹ばい)して入り込み、店のお客さんであった将校夫人の子供さんと遊んだり、家でお菓子をもらったりしたそうです。このアザミ屋さんも、私が富ヶ谷1丁目のお店に飛び込んで奥様に川のことをお尋ねした時に、地元で育ったご主人を紹介していただいたのがご縁です。川と人々との関りを知る上で、地元の方々の証言は本当に貴重です。 アザミ屋さんが少し気になる話をされていました。「深町小公園のコンクリートの岸壁と違って、プレイパークの方はまだ泥の土手のままで、日当りが良い広々とした場所だった。川にはエビガニ、クチボソなどがいた。そこで泳ぐと、髪の毛のような緑色の藻が生えていて、白い小さな花が咲いていた」と。髪の毛のような緑色の藻で白い花と聞いてあれっと思いました。以前に宇田川の下流にお住いの三田村様から「宇田川近くに梅花藻が生えていた」という証言を得ていたからです(この方のお母様のご実家は梅花藻で有名な三島でしたので、お話は間違いありません)。アザミ屋さんに「それは梅花藻ではなかったですか?」と尋ねたところ、「僕は男の子だから花の名前なんて分からなかったな」と。宇田川に生えていたぐらいですから河骨川なら十分に可能性があります。ただし梅花藻は清流にしか生えませんので、代々木公園からきれいな湧水が伏流水(地下水の流れ)として川に流れ込んでいたと考えると理解できます。代々木公園の地下に猛烈な湧水があったというエピソードを後に紹介します。 ところで、プレイパークとその南に位置する代々木深町小公園は、昭和30年代半ばまで今の代々木公園の土地(当時はワシントンハイツ)と一体でした。昭和34年に東京オリンピック招致が決まった際に、当時の「補助53号線」の建設が決まり、西側の一部が南北に走る新道によって分離されたのです。したがって次に取り上げる「ワシントンハイツ(WH)の流れ」についても、幅広い道路とこの二つの公園が代々木公園と一続きであった時代の話です。

8.「ワシントンハイツ(WH)の流れ」を推理する

|

|

写真2 「河骨川に注ぎ込むワシントンハイツからの小さな流れ(現代々木神園町)」昭和37年。(『1960年代の東京』写真・池田信)。この川が現在のどこを流れていたのかを推理する。 |

|

『1960年代の東京』(毎日新聞社刊)に、池田信氏が撮影した1枚の写真が掲載されています。「河骨川に注ぎ込むワシントンハイツからの小さな流れ(現代々木神園町)」というタイトルです。この「小さな流れ」とはどこなのでしょうか。手掛かりは色々とあります。小川の流れ、岸壁と橋、地形の起伏、野原と若干の木々、丘の上に見える進駐軍の家々など。この写真が撮影されたのは補助53号線の新道が作られる少し前ですから、公園前の道路やプレイパークのさらに西側から撮影された可能性があります。

|

|

|

|

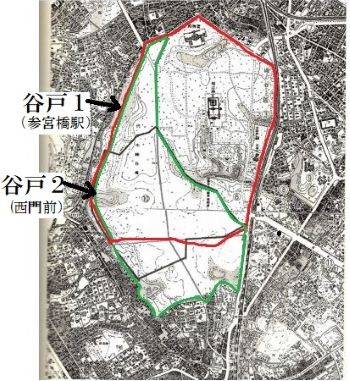

| 代々木神園町の西側に谷戸が2つ見える。現在の代々木公園西門と参宮橋駅の近くだ。赤い線内は現代々木神園町、緑の線内はワシントンハイツの敷地。田中正大『東京の公園と原地形』より作成。 |

昭和20年ワシントンハイツの住宅配置(渋谷区郷土博物館・文学館)無断転載禁 。地元の方によると、アメリカンスクールの南の谷に小川が流れていたという(後述)。先の池田信氏の写真にあった小川はこの谷の可能性が高い。 | |

|

左上の図を見ると、代々木神園町(公園)の西側に谷戸が2つあります。北の参宮橋駅近くの「谷戸1」は標高線の出っ張りが浅く、池田氏の写真の地形と合いません。また右図の「昭和20年ワシントンハイツ」の住宅配置に照らすと、「谷戸1」には写真にあるような一戸建ての宿舎が建っていません。同じ時代の「東京時層地図」には建物がありますが、後の証言によると「独身者用の鉄筋コンクリート4階建てのアパート」で、写真のような平屋とは違います。代々木公園の西門近くの「谷戸2」は、標高線の形が深く、写真の地形とも合っているように見えます。丘の上の平屋(家族宿舎やアメリカンスクール)も「昭和20年ワシントンハイツの住宅配置」で確認できます。以上から総合的に考えて、この写真の流れは「谷戸2」と思われます。 代々木公園の西側の台地や斜面に池が点在していたことは前に述べましたが、公園内の湧水については残念ながら情報がありませんでした。今年6月に公園のサービスセンターの方に伺った時も「現在は全くありません」とのお答えでした(注2)。しかし、探してはみるもので、Japan Sport Council のホームページの「国立代々木競技場の歴史詳細」を読んでいたところが、「いよいよ建設へ」の下りで「・・・しかし、地質調査の結果、建設用地の地下に激しい湧水があることが確認され、その対策にかかる費用が問題になった・・・」と書かれていました。この記事で、国立代々木競技場が建設された昭和30年代後半に、公園内の地表に湧水があった可能性が出てきました。代々木公園の東側の明治神宮にある有名な「清正の井」も、今は地下に特別な工事を施して湧水になっていますが、一時は湧水が止まっていました。この台地の湧水はいつも出ているとは限りませんので、過去に湧水があった可能性が大いにあります。

今年5月にプレイパークで開かれた「春の小川合唱祭」を聴きに行きました。会場には区長さんを始め町内の皆さんが集まり、きれいな花も飾られて素敵な合唱祭でした。当日は日差しが強かったのですが、幸いテントの下の椅子に座ることができました。運が良かったのは、偶然お隣に座られた奥様(南澤様)が地元の方だったことです。歌と挨拶が始まるまでの間、奥様から当時のこの土地の様子をうかがうことができました。

|

|

「春の小川合唱祭」では、山谷小学校の児童の皆さんが「春の小川」など高野辰之の歌を数曲合唱して、とても上手でした。偶然地元の奥様と同席して、ワシントンハイツの川について貴重な情報を得ることができました。

|

|

奥様のお話です。「ちょっと濃いめだけどきれいにお化粧した人がお店に来ていました。そばに外車が止まっていて。子どもにも優しかったし、女の人のドレスや髪型が素敵で、こんな洋服着てパーティーをするんだ!と感心して眺めていました」。私が「どこかに川が流れていませんでしたか?」と尋ねると、「谷間のようになった所に川が流れていました。ちょうどこの公園の裏ですよ。とてもきれいな芝生がずっとつながっていて。」とさらっとおっしゃいました。訓練所だという話だった「かまぼこ形」のブリキの建物が近くに建っていて、それがとてもインパクトがあったそうです。川はやはり代々木公園の西門の所を流れていたのです。これで池田信氏の写真と現地の地形、証言がぴったり一致しました。 奥様はとても親切な方で、ちょうどご自宅にいらしていたお兄様を電話で紹介して下さり、当時のワシントンハイツの様子なども教えて下さいました。本当に幸運です。「ワシントンハイツの中はバスが通り、病院や学校などなんでもある町だった。道路の100mぐらい奥からワシントンハイツになっていて、こちらとの間には原っぱがあったが、オリンピックの時に道路ギリギリまで用地が広がった。第1騎兵旅団がいた。バス通りから向かって左に独身者用の鉄筋コンクリートの4階建てアパートがあり、家族向けはその右の方に戸建ての家が芝生の中に80軒ぐらいあった。その次は鉄筋コンクリート建ての立派な小・中学校が代々木公園の入口の右側にあって、その隣は広大なゴルフ場だった。みんな行儀の良い人たちだった。年に1回ワシントンハイツ見学会があって、家の中も入らせてもらえた。メイドさんも皆半袖で、集中冷暖房だった。代々木5丁目の町はほとんど停電したことがなかったのは、ワシントンハイツと同じ電力区画だったからかもしれない。家の中の大きい冷蔵庫に驚き、1リットルの牛乳に驚いた。牛乳をごちそうしてくれた」。 このお話をお聞きして、写真にあった丘の家々の状況がかなり分かってきました。それにしてもワシントンハイツに住む人々の生活の様子とは、歴史的にも大切な情報ですね。山内邸から流れていた河骨川についても、七夕が終わると竹の飾りを流したというお話を伺いました。川が地域の人々の生活と密接に結びついていたことが偲ばれます。奥様、そしてお兄様、本当にありがとうございました。

<関東ローム層がない河骨川の地底>

ツアーの話に戻ります。私たちはプレイパークの縁に沿って歩き、代々木公園の西門前に来ました。時間の都合で中は見学できなかったのですが、「公園に入ると、今も谷地形が西門の奥に向かって伸びているのが見えます」と説明しました。この谷は公園内の遊歩道の少し右側の土地を緩やかに上っており、木がうっそうと茂り、雑草の緑の香りが立ちこめて、都心とは思えない清々しさです。谷の上は公園内を巡る道になっていて、週末には多くの人が散歩をしたりランニングをしたり。上から西門の方を眺めると空間が広がりますが、昔はその先の道路(補助53号線)から2つの小公園までが地続きでしたから、さぞ広々としていたのでしょう。

|

代々木深町小公園の縁。円い縁にはプレイパークから続く河骨川の傍流が流れていた。代々木公園の台地から来る「ワシントンハイツの流れ」が、この辺りで河骨川に合流していた。 |

|

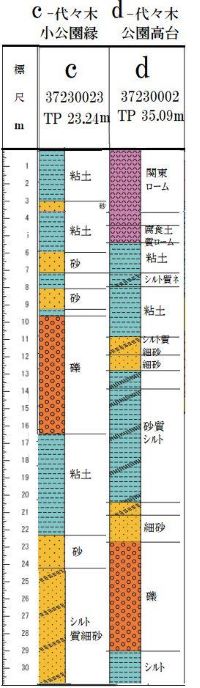

代々木深町小公園の縁(流れの下)のボーリング柱状図cと、代々木公園の高台の柱状図d。高台dは関東ロームの下に粘土や礫があり、淀橋台の典型的な層序を示している。公園の縁cは関東ローム層がなく、粘土(渋谷粘土層)が露出ており、仮説として、川の浸食によって関東ロームが削り取られたことが考えられる。橙色の礫(東京礫層)が地底で同じ深さにあったと仮定すると、関東ローム層の約6mに加えて、渋谷粘土層も約6-7m削られたことになる。 |

|

ところで、プレイパークの南に位置する代々木深町小公園の近くで地層のボーリング調査が行われましたので結果(上のボーリング柱状図)をご紹介します。一つはちょうど小公園の縁の辺り、すなわち河骨川の流れの下の地層(c)で、もう一つはその東側の代々木公園の高台(d)の地層です。cとdは対照的な場所にあるため、両者を比べるとこの土地の地形の歴史が分かります。高台dの結果を先に見ると、最上部に関東ローム層があり、続いて粘土(渋谷粘土層)、砂層・シルト層(上部東京層)、礫層(東京礫層)となっており、これは渋谷川が流れる淀橋台地に典型的な層序です。次に河川部cを見ると、上に粘土(渋谷粘土層)があり、次に砂(上部東京層)、礫(東京礫層)と続いていますが、本来ならば一番上にあるはずの関東ローム層がありません。これと同じ現象は、渋谷川上流部の他の地域、例えば芝川(穏田川の上流)の千原公園や宇田川上流の田中地蔵の辺りでも見られています。 <江戸の絵図「代々木八幡宮」の謎> |

|

||

| 代々木深町公園の西側を流れる河骨川本流の道。前に歩いた線路脇の道と繋がっている。この角に昔は八幡橋があり、川は南(写真奥)の富ヶ谷1丁目に向かっていた。 |

「代々木八幡宮」『江戸名所図会』。代々木八幡宮(絵図の中央)は建暦2年(1212年)に元八幡(西原)に創建され、後にこの地に遷座した。画面の右上が河骨川。赤丸は八幡橋。それ以外の場所を特定するのが難しい。 |

|

| 代々木深町小公園の縁まで来てすぐの道を右(西)に入りました。少し先に小田急線の6号踏切があり、その奥に代々木八幡の高台が見えました。この道を30mぐらい歩いた所に左(南)に曲がる道がありました。この角には右(北)から小道が来ていますが、線路の脇を通る河骨川本流の道です。左と右の道が少しズレているため、別々の道のようにも見えますが、流れは地下で繋がっています。昔はこの角に八幡橋が架かっていました。今の八幡橋は場所が変わって小田急線代々木八幡駅の跨線橋で、名前は昔と同じですが全く別の橋です。私たちは上の写真の角を左に曲がり、200m先の河骨川終点に向かって歩き始めましたが、その案内に入る前に、この土地の風景を描いた『江戸名所図会』の「代々木八幡宮」(右上の絵図)がありますので、この絵図の謎について考えます。 |

|

|

|

| 初台川(旧水路)は東に向かって流れて黒丸の辺りで河骨川と合流していたが、代々木八幡駅の建設時に「新水路」を設けて南に移され、宇田川上流と合流した。水路は「豊多摩郡代々幡村全図」『東京市15 区・近傍34町村』、明治44年)と『渋谷区地籍図』から作成。 |

河骨川(右)と初台川(左:旧水路)の合流点(左図の黒丸)。合流点の塀には子どもたちが描いた絵が並ぶ。河骨川ルートの名所の一つだ。 |

|

私たちは、八幡橋の角から150mほど歩き、右側の塀いっぱいにカラフルな子供の絵が描かれている所に出ました。この塀を通り過ぎると分かるのですが、ここはV字型の交差点で、右からの河骨川と左(西)からの初台川(旧水路)がここで合流していました(地図の黒丸)。時代によって合流点は動いているようで、地図によっても違いますが、だいたいこの近くでしょう。初台川の方の塀にも絵が描いてあり、振り返って見ると迫力があり、写真を撮っている人もいました。なお初台川(旧水路)ですが、昭和2年に代々木八幡駅ができた時に、駅舎を作る関係で南の方に水路が移され、西の西原・上原からきた宇田川上流と繋げられました。旧水路の土地は長方形に区画され、今では住宅地になっています。 |

|

|

|

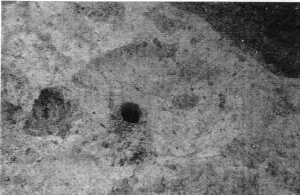

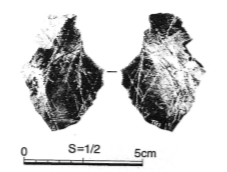

| 写真3a

富ヶ谷地域初めての旧石器剥片。 『富ヶ谷遺跡 第一地点』(注3)より。無断転載禁。 |

写真3b 2号炉穴完掘全景(下が北)。平面形は不整楕円形。東(左)側の炉部が残存していた。長径約1.28m(筆者)。 |

|

平成28年1月(2016)に、新富橋の西100mぐらいの所にある台地の縁で縄文遺跡の調査が行われました。「富ヶ谷遺跡」と名付けられており、旧石器時代の剥片2点、縄文時代早期・前期・中期の土器62点、中世・近世の陶器など27点が出土しました。旧石器時代、縄文遺跡、近世の遺跡と、長い期間に渡る発掘品を含んでいます。縄文時代の遺構では、炉穴3基、土抗4基、ピット(穴)7本などが見つかりました(注3)。最新の研究によると縄文時代は16500年ぐらい前に始まったそうですが(山田康弘『縄文時代の歴史』講談社現代新書より)、私たちの学生の頃は6500年前と習いましたから、発掘調査や科学鑑定の進歩によって年代がどんどん遡っているようです。 発掘された炉穴は早期縄文時代(11500年前から7000年前頃か)の後半のもので、渋谷区ではこの時代の炉穴は他に確認されていないとのことです。早期縄文時代には定住生活が始まったため、住居跡が見つかることも多いそうですが、富ヶ谷遺跡にはありませんでした。遺跡の場所は山手通りの東側の斜面で、有名な「代々木八幡遺跡」と宇田川上流を挟んで向かい側にあります(「代々木八幡遺跡」については、本HPの2018年10月27日[代々木九十九谷」と「底なし田んぼ」を歩く(第2部)の「6.初台川と代々木八幡宮」を参照)。遺跡の場所は報告書によると「北側を流れる河川(宇田川・・筆者)を見下ろす舌状台地上」で、宇田川・初台川・河骨川の3つの川が集まる所の南側です。当時の川筋はよく分かりませんが、水が豊かな土地であったことは明らかです。縄文人が川や湿地に集まる小動物や魚を捕まえるのに絶好の場所だったでしょう。早期縄文時代の後半は温暖化で海面が上昇し、いわゆる「縄文海進」が起きた時期(約7000年前)と重なりますから、渋谷の近くまで海岸線が来ていたことも想定され、海の幸もあったと思われます。 当時の縄文人は、炉穴に土器を置いて煮炊きをしていましたが、食物は近くの林や川、海辺などで採取したとして、土器を作る粘土はどこから手に入れたのでしょうか。研究者によると、縄文時代の土器の整形は主に女性が行っていて、粘土素地の入手や土器の焼成は男性が担った可能性もあるとのことです(前掲『縄文時代の歴史』)。淀橋台の地下には渋谷粘土層が豊かに広がり、地元の方によると最近まで「はけ(湧水の場所)」の近くで粘土が採れたそうです。富ヶ谷の縄文人がどこの粘土を使っていたのか、土器を作るのが女性の仕事だったと言われると、とても気になります。粘土の採取場が見つかった縄文遺跡も他にありますので、渋谷でも今後の発掘や地質の分析に大いに期待したいものです。 |

|

<注釈> |

|

<参考文献・資料> 渋谷警察署新築落成祝賀協賛会『渋谷町史』、大正11年 加藤一郎『郷土渋谷の百年百話』郷土渋谷研究会、1967年 藤田佳世『大正・渋谷道玄坂』青蛙房、昭和53年 田山花袋「丘の上の家」『東京の30年』、岩波文庫、1981年 相川貞晴・布施六郎・東京都公園協会監修『代々木公園』郷学舎、1981年 内山正雄・蓑茂寿太郎・東京都公園協会監修『代々木の森』郷学舎、1981年 大岡昇平『少年』筑摩書房、1991年 篠田鉱造『明治百話(下)』岩波文庫、1996年 今泉宜子『明治神宮・戦後復興の軌跡』明治神宮社務所、平成20年 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館『特別展・春の小川の流れた街・渋谷』平成20年 『渋谷の富士講』渋谷区郷土博物館・文学館、平成22年 田原光泰『「春の小川」はなぜ消えたのか/渋谷川にみる都市河川の歴史』之潮、2011年 上山和雄他編著「歴史のなかの渋谷-渋谷から江戸・東京へ-」雄山閣、2011年 渋谷区教育委員会・他『富ヶ谷遺跡

第一地点』、2016年 山田康弘『縄文時代の歴史』講談社現代新書、2019年 代々木村・堀江家文書「代々木村絵図」(首都大学東京図書館所蔵) 「渋谷区土地利用図・明治42年」、渋谷区白根記念郷土文化館、昭和54年 「豊多摩郡代々幡村全図」『東京市15 区・近傍34町村』明治44年、覆刻、人文社 「大東京鳥観図」部分、東京都立中央図書館所蔵、大正10年 渋谷区『図説渋谷区史』平成15年 大日本帝国陸地測量部「世田谷」『東京一万分の一地形図集成』明治42年側図、柏書房1983 大日本帝国陸地測量部「中野」「四谷」「世田谷」「三田」『東京一万分の一地形図集成』明治42年側図・大正14年修正、柏書房1983年 『東京市渋谷区地籍図』下巻』内山模型社、昭和10年 「帝都地形図」之潮、昭和22年 『東京一万分の一地図』、復興土地住宅協会・内山地図、昭和32年 立川博章『大江戸鳥観図』朝日新聞出版、2014年 「昭和20年ワシントンハイツ」渋谷区郷土博物館・文学館所蔵 Japan Map Center,

Inc.「東京時層地図」 (以上) 目次(下) 10.宇田川遊歩道を軍人橋から桜橋(南八橋)、五石橋へ

l b

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||