| 2012年・バックナンバー4 |

|

|

(11月2日) 2011年4月に古くからの知人である初田總子(ふさこ)さんから1通のメールをいただきました。それは、『あるく渋谷川入門』が点訳図書になるという予想もしないお知らせでした。「(前略)私は「上原点字の会」(活動歴16年)という視覚障害者のための点訳をしている会の会員で 1年に2冊ほど渋谷の図書館から依頼され、グループで点訳をしています。23年度の点訳本として、グループの担当者が選んだ本が「あるく渋谷川入門」でした。不思議なご縁ですね。 (後略)」私の本が点訳本になるのは本当に光栄なことです。 それから1年5か月が経った2012年9月に、「上原点字の会」の代表である盛田ゆかりさんと初田總子さんに、原宿の渋谷区立中央図書館の一室でお会いしました。盛田さんたちが点訳の仕事をしている部屋で、出来上がった三部作の点訳本を見せていただきました。縦横がおよそ25センチ×15センチ、厚さが3.5センチの立派な赤いハードカバーで製本されており、背表紙に金の文字で『あるく渋谷川入門

姿を隠した都会の川を探す』と印刷され、タイトルに重なる形で点字のタイトルが打ち込んでありました。見たところどっしりとしていますが、持って見ると意外に軽い持ちやすい本でした。

本を選んだ方は盛田ゆかりさんで、初田總子さんと佐藤雅子さんと3人で分担して点訳されたそうです。盛田さんは点字図書館にも勤務なさっていて、点訳にまつわる貴重なお話をして下さいました。 「渋谷区立中央図書館の蔵書の点訳は私たちの活動のひとつです。最新のベストセラーの本は、大きなグループによりあっという間に点訳されるので、私たちは渋谷区に関する本を中心に年間2冊のペースで点訳を行っております。東急プラザの紀伊國屋書店で山積みになっていたこの本が一番楽しそうだったので選びました。川を通して渋谷のことが分かるアカデミックなところもある本だと思いました。」 「点訳の規則も変わっていくので、ボランティアも勉強していかなければなりません。活動は月1回ですが、点字のファイルをメールでやり取りすることでスピードを上げており、お蔭で私たちのパソコン技術も上達します(笑)。何より点訳本が出来上がるという達成感がありますね。」 連絡先住所と電話 <「墨字」と「点字」の対訳のプリント> 9月8日「渋谷川と渋谷地域の発展の様子-益井邦夫先生からのメール」 先日、渋谷の歴史を長く研究されている國學院大學の益井邦夫先生から、8月20日付トピックスについてコメントのメールをいただきました。「明治神宮の鳥居はすべて木を用いています」という貴重なご指摘があり、また渋谷の町の発展の様子も紹介いただいていることから、特に先生のご了承を得て全文を掲載させていただきますので、ぜひご一読下さい。 「健脚ですね」 猛暑の中、「明治神宮からの渋谷川ツアーの報告」を楽しく拝読しました。明治神宮の池からの流れは、昭和37年頃、家庭排水と共に今の竹下通りの地中を下り、明治通りの先で渋谷川に注いでいました。その竹下通りは未だ静かな中にあり、中ほどに有ったすし屋ではよく大学のクラブ仲間達とコンパに耽ったものでした。昭和40年代に入って渋谷川は暗渠になりましたが、案外いい加減な工法での工事だったようで、仕上がった暗渠上の道は、今も凹凸の激しい複雑な形態をなしています。渋谷川が溢れたのは確か昭和34年の伊勢湾台風ではなかったでしょうか。この時、都内の多くの河川が溢れました。文京区関口台町(現在の関口1丁目、2丁目)・水道町(水道2丁目、1丁目)付近の神田川も溢れました。江戸川橋も水の中、都電も止まりました。この付近で少年期を過ごしましたので覚えています。宇田川も汚いドブ川でした。この川があるため西武百貨店は地下を繋げられなかったようです。小田急線代々木八幡駅のそばを流れていましたが、今は同様に暗渠となり、道になっていますが、京王バスが渋谷駅まで抜けるのに大変な時間を要しました。NHKもまだ無い時代です。ワシントンハイツの芝生が美しい代々木台地と神山側の台地の狭間の道は狭く、しかも台地の形に逆らうことなく、くねくねと曲がった、バスがようやく対面して通れるくらいの幅しか無かったためと、脇道が少なかったためで、いつも渋滞していました。渋谷の街もこれから更に変わるようで、都庁より高いビルが建つようです。それにより渋谷川の暗渠内の流れも変えるらしく、東横線の高架部分の撤去後は、その跡地と共に渋谷川の改修を図るとの話です。その変わり様を見つめていきたいものです。なお、「明治神宮からの渋谷川ツアーの報告」の前文に「石造りの鳥居をくぐって南参道へ…」とありますが、明治神宮の鳥居はすべて木を用いています。金王八幡神社は八幡通りに面し石造りの鳥居を持っています。ご確認ください。この八幡通りは六本木通りができるまでは、渋谷駅―日赤産院前(現在は日赤医療センター)間の都バスの経路でした。当時は地下鉄銀座線のガード下に渋谷停留所があり、並木通り、並木橋、八幡通りを経て、青山学院中等部・高等部の所を右折し、実践女子大学前―國學院大學前から病院に向っていました。その青山学院と実践女子大学間は首都高速3号線と六本木通りの開通により、切断され、その道の面影は青山学院側に断面となって残っています。 益井邦夫 (追記)その後先生からもう一通のメールをいただきました。渋谷の開発についての興味深いお話が述べられていますので、重ねて掲載します。 「武蔵野の面影」

8月20日 -明治神宮「清正井」から長泉寺へ、暗渠の道をたどる-

6月18日月曜日、曇り。「水と緑の会」による渋谷川ツアー「ブラームスの小径とキャットストリート」 は、JR原宿駅から9:30スタート。雨のため2回延期し、3度目の正直です。ルートは、明治神宮南参道―「清正井」(きよまさのいど)―“ブラームスの小径”―YMスクエア―キャットストリート―表参道・参道橋―穏田橋―鶴田橋―穏田神社―長泉寺で、距離にして1.8キロほどの短いものですが、渋谷の歴史と花菖蒲の美しさを満喫することができました。

南参道から菖蒲田へ

明治神宮のヒノキの鳥居をくぐって南参道に入りました。南参道を少し行くと、柵で囲われた1本の樅の木が立っていました。その前の立札には「この地には昔から代々樅の大木が育ち、代々木という地名が生まれました。この前の名木「代々木」は昭和20年5月の戦火で惜しくも焼失しましたので、その後植え継いだものです」とありました。

花菖蒲はちょうど見ごろで、花の脇には、葵上、紫衣の雪、藤娘など優雅な名前から笑布袋というユーモラスな名前まで、それぞれに名札が立っていました。

いよいよ「清正井」へ 菖蒲田の道をたどると、「清正井」は奥まった仄暗い窪みにありました。人が少ないので、ゆっくりと井戸の周りの静寂を味わうことができました(昔はいつもこうだったのですが…)。渋谷川の大切な源流の一つである「清正井」は丸い木おけの形になっていて、そこから周りへ湧水が少しずつ溢れ出し、サラサラと流れていました。

「清正井」からの湧水は、先の菖蒲田、南池を経由して南参道の下を潜り、神宮から外に出て暗渠になり、JRの反対側(東側)にある“ブラームスの小径”方向に流れて行きます。私たちも、神宮の森の水と緑を堪能して、そちらに向かいました。 “ブラームスの小径”とフォンテーヌ通り

JR原宿駅前からにぎやかな竹下通りに入り、ダイソー(100円ショップ)の前を右に入ると“ブラームスの小径”です。入口の手前はコンクリートの駐車場になっていますが、以前はどんな様子だったのでしょうか。少し前に穏田神社の宮司の船田泰治様にお会いした時に、当時のエピソードを伺いました。 「知り合いの話ですが、戦後しばらくは、南池からの流れが原宿の駅の下をくぐってこちらに流れ出していて、子どもの頃は、その細いトンネルをさかのぼって清正の井戸のところまで遊びに行ったそうです。」今の駐車場の様子からは想像もできませんね。

“ブラームスの小径”に入ったところにフレンチレストラン「ジャルダン・ド・ルセーヌ」がありますが、そのお店の方に通りの名前の由来をお聞きしました。「30年以上前のことですが、この土地のオーナーが、ヨーロッパ風の生活をこの一角に再現しようとして、お客さんを呼んで料理や音楽を楽しむための家を建てました。当時は庭もあり、家の前にブラームスの胸像を建てて、

“ブラームスの小径”と名付けたそうです。」昭和50年代の話です。

“ブラームスの小径”を明治通り(東)に向かって進むと昔の橋の跡である階段が現われ、道の名前はそこでフォンテーヌ通りに変わります。右手にヨーロッパ風の噴水(フォンテーヌ)があって、それが名前の由来なのでしょう。出口近くになると道の脇に石垣が現われ、昔の岸壁の面影を残しています。昭和37,8年に川は暗渠になり下水道になりました。しかし、入口の駐車場部分に下水管は無く、神宮からの水は“ブラームスの小径”の下を流れていません。 フォンテーヌ通りを抜けて明治通りに出ると、その向かい側の正面はYMスクエアというガラス張りのビル。かつて「清正井」からの流れはそのビルの場所に向かって流れていました。私たちもそのガラス張りのビルに入り、川のルートに従いビルを突っ切って東へと向かいました。

そのまましばらく行くと、渋谷川暗渠(キャットストリート)と合流する地点に出ました。暗渠の道は今でも川の姿そのままにうねっていて、道路の下には千駄ヶ谷幹線という大きな下水管が通っています。

「隠田の水車」と「鐙(あぶみ)の池」 渋谷川暗渠の合流点のすぐ東側には神宮前小学校があり、その校庭には、かつて渋谷川の水力で回っていた「隠田の水車」の復元模型があります。

この辺りには、江戸後期から明治にかけて、いくつかの水車がありました。穏原橋(トップの地図参照)の上流にあった「村越の水車」や「石田の水車」、そして穏田橋の下流にあった「鶴田の水車」が有名です。それらの中の一つが葛飾北斎により「隠田の水車」(『富岳三十六景』、1823年-35年)として描かれましたが、それは「村越の水車」であった可能性が高いとか。なお表参道の中ほど、当時の渋谷川と青山通りの中間に、大正時代まで「鐙の池」または「穏田の池」という大きな湧水池があり、その水が渋谷川に流れ込んでいました。参道の建設によって埋め立てられてからもこの地域は湧水の豊かな場所で、先ほどの神宮前小学校の水車も学校のプールも、地下鉄千代田線の工事が始まる昭和40年ごろまで湧水を使っていました。

キャットストリートと穏田橋

渋谷川暗渠は、表参道北側の神宮前3丁目から南側の5丁目にかけてキャットストリートと呼ばれています。若者でにぎわい、表参道近くは細長い庭園のように整備されています。沿道にはブランドショップのショウウインドウが明るく輝き、ここが昔川だったとはとても思えません。しかし道の形状をよく見ると川の痕跡があります。渋谷川暗渠の部分とその脇の歩道の高さが違っていたり、また昔の川のカーブのままの道であったり。

表参道から150メートルほど行くとかつて穏田橋があった所です。「渋谷区土地利用図・明治42年」を見ると、穏田橋が昔の街道筋に架けられていた橋であったことが分かります。現在は八百屋さんがお店を開いており、近くには橋の親柱が大事に保存されています。この地域の名前はかつて穏田なので、渋谷川もこの辺りでは穏田川と呼ばれたそうです。穏田橋の50メートルほど下流で、川の写真と現在の景色を比べてみました。

以前に、この地でお会いした方の面白いお話を紹介します。 「鶴田の水車」と八千代橋

穏田橋を後にして150メートルほど行くと、「鶴田の水車」があったと思われる場所に出ました。本流暗渠から少し脇道に入った所で、いかにも水車小屋があったロケーションですが、水車や水路の跡はありません。「鶴田の水車」を所有していた鶴田家の子孫が近くの小高い土地にお住まいと聞いたことがあり、今回の下調べをした際にお宅を探したところが、何という幸運でしょうか、偶然にも家の前で息子の崇さまとお会いすることができました。以下は崇さまから伺った貴重なお話です。 「明治時代のこと、鶴田皓(あきら)は佐賀県(肥前)からこちらに出て来ました。水車を使って精米ではなく工業生産を営んでいたそうです。「隠田の水車」の絵はうちの水車ではありません。先祖が鶴田橋を架けましたが、八千代橋も架けたそうです。そこは街道筋なので、皆の役に立ったと思います。八千代橋を作ったいきさつは、大正から昭和にかけてのこと、祖父の姉(あね)様の八千代さんが幼くして亡くなって、回向のため新しい橋を架け、その名前を付けたと聞いています。」この橋には家族と地域の人々への思いが刻まれていたのですね。 穏田神社の歴史

次にこの地域の守り神である穏田神社を訪れました。中世の頃からあるようで、もともとは貧しく信仰心も深かった農民たちの小さな神社でしたが、江戸時代になって伊賀衆がこの土地に移り住んできて発展したと伝えられています。 境内には大きな樹が多く、都会のオアシスという感じです。宮司の船田さまにお会いした時に、「インターネットの書き込みによると、穏田神社はパワースポットのようですね」と聞いたところ、「そう言われていますが…」とちょっと微笑んで、「アパレルの方々が最近はお参りに見えますよ」とおっしゃっていました。江戸時代の初めに、幕府は甲州街道に内藤家を配置し、同時に原宿に伊賀衆を入れて江戸を守りました。穏田神社のご由緒書きには、天正19年(1591年)に伊賀衆がこの穏田の地を賜ってから、伊賀衆の神社になり、大きくなったと書いてありました。また『新修渋谷区史』(昭和40年発行)には、享保13年(1728年)に第六天社としての記録があります。明治の神仏分離令(1868年)により第六天社は穏田神社と改名され、近くの広島藩主浅野家に祀られていた熊野神社を合祀して今の形になりました。穏田神社は、農民の神様から始まり、江戸を守る伊賀者の神様になり、明治以降は地域の人々の守り神となり、最近は原宿の発展と共にアパレルの神様にもなっているのですね。 長泉寺と滝見堂の観音さま

穏田神社を後にして、鶴田さまのお話に出てきた八千代橋跡を通り、明治通りを渡って最後のスポットである長泉寺へ行きました。目的は「人肌観音」の拝観です。「人肌観音」は鎌倉時代の木彫りの観音様で、平安末期に活躍した仏師定朝(?~1057年)の作と伝えられています。古の時代は渋谷川沿いの滝の傍のお堂(滝見堂)に祀られていました。当時辺りは一面の田んぼだったようで、村の人たちが大切にお参りしていた様子が目に浮かびます。人肌観音は、玄関の先の仏間にお釈迦様とご一緒に立っておいでで、私たちも一人ずつお参りしました。 ところで観音様の謂われですが、言い伝えによると、平安時代末期に、渋谷の地に金王丸という少年がいました。平治物語によると源義朝の従者となり、保元平治の乱で平家に敗れて尾張まで落ち延びた源義朝を守り、最後まで戦った英雄として知られており、渋谷3丁目の金王八幡宮に祀られています。人肌観音はその金王丸が大切にしていた観音様で、金王丸が戦で不意を襲われたときに若武者に姿を変えて、四方八方切りまくり金王丸を救ったと伝えられています。 渋谷川のほとりに立った観音堂に思いを馳せ、涼やかな風を感じた後、私たちはタイムスリップをして現代の表参道に戻りました。そして渋谷川暗渠に面したシャネルビルのレストランで有志でランチを取り、寛ぎのひと時を過ごしました。(おわり)

r 6月14日のお昼ごろ、コウホネの池の様子を見ようと「たこ公園」に寄りました。ちょうど小学校の子供たちが先生に引率されて公園に来ていました。その中の5,6人の子供たちが池の前でコウホネの立札を見ています。そのうちに4人が池の前の芝生に座りました。写生を始めたのでしょうか。3つ黄色い花が咲いていて絵を描くには絶好のタイミングです。 先生に話し掛けてみました。「去年渋谷区の公園課にお願いして池を作っていただき、コウホネという花を植えました。渋谷川上流の河骨川の名前の元になった花で、昔は群生していたようです。ちょうど花が咲いているので、子供さん達にご紹介いただけるとうれしいのですが。」先生を池まで案内してコウホネの花をお見せしました。先生は、「きれいですねぇ!河骨川の名前の元になった花ですか。皆にそのように話しますよ」と。

少し離れて見ていると、先生の号令に合わせて皆が整列しました。先生が何かお話をされた後、子供たちは整列して池の周りまで歩いていきました。列の中ほどの先生にあいさつをすると、先生から「コウホネについて教えていただいてありがとう」とご返事がありました。何人かの子どもからも「ありがとう」の声。コウホネさん、子ども達に見ていただけて良かったわね! 今日7月7日は「たこ公園」のコウホネの記念日。昨年渋谷区公園課にお願いして「たこ公園」に池を作っていただき、渋谷の松濤公園の池からコウホネを運んでちょうど1年目です。池のサイズは2.1メートル×1.4メートル、株の数は10株ほどでした。昨年の夏は株分けをした直後だったので、友人と一緒に水換えを毎日せっせとしました。暑い日には1日に2回水替えをして池の温度を下げました。午後2時頃になると37℃という高温になる日もあり、手を入れるとまるで温泉のよう。水替えで温度は一時的に32℃まで下がりました。夕方になると、芝生の水やりの町内会の方々がシャワーのように池に水をかけて冷やして下さいました。 その成果があってか無事に夏を乗り越えたコウホネは、葉も元気に茂り、9月末の最盛期には183枚になりました。水面に出た茎は20~25センチ、その上に傘のような形で、長軸10センチ前後の切れ目のある楕円形の葉が付いています。花は9月までに5輪咲きました。ところが、秋になってすべての葉は枯れてなくなり、根だけになってしまいました。春になると葉は再び出てくるのでしょうか。1月の末には池の表面にはうっすらと氷が張り、あまりに寒々しいので写真は撮りませんでした。 真冬の2月18日に池をのぞき込むと、水の中に緑の新芽が2つ出ていました。5ミリぐらいの小さな芽でしたが、なんてすばらしい生命力でしょう。3月後半には全ての鉢に新芽が出そろい、新芽は成長して褐色の水中葉になり、柔らかいレタスのようにユラユラと水の中を浮き始めました。池の再生の始まりです。

4月になって気温が上がり日差しが強くなると、コウホネの葉がどんどん増え始めました。コウホネの勢いが増すのと同じテンポで池の藻も増え、再び池の掃除の季節がやってきました。池に水を流して新鮮な流れを作りながら、コウホネの生育の邪魔になる藻を取り除きます。いろいろ試しましたが、最も素朴なやり方がベストであることが分かりました。2本の長めのお箸をくるくる回し、水中の藻を“綿あめ”のようにかき集めて捨てるのです。 水を流して池を掃除していると、池の底に眠っていたメダカも水面に顔を出しました。中にはおなかが卵でたっぷりふくらんだメダカのお母さんもいます。いつの間にか2-3ミリのメダカの赤ちゃんが1匹、2匹、ゆっくり泳ぐようになりました。半透明で本当に小さいこと。昨年「渋谷区ふれあい植物センター」から頂いた15匹の「黒メダカ」が、ゴールデンウィーク前後には100匹以上の群れになりました。クチボソもいてとてもにぎやかだったのですが、6月に入ると、どういうわけか数がかなり減りました。少し心配していたところ、6月末に、メダカの子ども達が一斉に現れました。卵がかえったのでしょう。数えきれないほどです。 ある日、池の中にオタマジャクシがウジャウジャ。ガマガエルが水中から顔をのぞかせていました。いい気もちそうに日向ぼっこをしている様子は、結構愛嬌がありましたが、一体何が起こったのでしょう。その翌週にはオタマジャクシもガマガエルも突然いなくなりました。あのたくさんのオタマジャクシはどこへ行ったのでしょう。 5月からヤゴの抜け殻も池の中でよく見かけるようになりました。池の側溝の藻を掃除していたら、すくいあげたゴミ土の中から元気なヤゴが驚いて飛び出してきて、慌てて水に戻しました。トンボになるのが楽しみです。これは昨年のことですが、スイスイと水の表面を泳ぐアメンボーも大繁殖。1センチに満たないアメンボーの子供が、水面を覆うぐらいに増えたこともあります。コウホネの株の間にはたくさんのクモが巣を作りました。小さな池が生物で溢れています。

さてコウホネの花ですが、4月12日に4つの丸いつぼみを初めて見つけました。直径1センチ弱の大きさで、ほとんど同時に出てきたようです。16日には7つに増えました。面白いことに水中葉が先に出て、その次がつぼみで、水上葉は最後に出てきます。

5月1日に施肥したところ、つぼみはピンと立って先端が黄色くなり、4日には真っ黄色の、直径4センチぐらいの花が咲き、7日には2つ目の花も咲きました。かなり食欲旺盛なコウホネさんです。6月23日までに全部で18個のつぼみが出てきました。なぜか幾つかずつまとめて咲きます。大ざっぱに分けて、今まで3回の波がありました。コウホネの葉もどんどん増え、まだ6月なのに昨年9月の最盛期の数を越えて186枚になりました。株も15株ほどに増えました。

池の藻の方も手ごわく元気で、3日も放っておくと池の水が緑に染まり、そこら中に霧のように漂います。コウホネの株の根元に増えると水中葉やつぼみにお日様が届かなくなるので取り除くのですが、取っても取っても生えてきます。 池の中には時折り、やきとりの櫛とかビニールの袋、そして気味の悪い鳥の骨などがありました。誰かが投げ入れるのかと思っていたところ、ある日カラスが池の脇でゴミ袋を突っついているのを見つけました。犯人はカラスだったのです。 池の世話をしていると「たこ公園」に遊びに来た人が時々話しかけてきます。仕事で福岡から出てきた方は、「福岡の町でもこんな池は見たことがない。山の方に行かなければ。月1回仕事で恵比寿に来るので、公園の芝生もきれいだし、眺めるのが楽しみ」と言って下さいました。臨川小や長谷戸小の子供さんたちもよく来ます。池で作業をしていたら「池に何がいるの?」と聞いてきました。「メダカとクチボソ。アメンボーもいるわよ。コウホネという昔渋谷川上流に生えていた花を植えているの。河骨川って知っている?『春の小川』の歌が作られた川よ。」しばらく話してから「今日は池のことを聞いてくれてありがとう。またいらっしゃい」と言ったら、「僕たち褒められているのかな。今度また池の観察に来るよ」と。 ちょうど1年前に渋谷区公園課に池を作っていただき、15人のボランティアの方々と共にコウホネの株を植えたことが昨日のことのように思い出されます。最初はコウホネの再現だけが頭にありましたが、1年経つうちに、この小さな池に植物、魚、昆虫など、自然がいっぱい詰まっていることが分かりました。コウホネと共に、こうした生物も大切に育てて行きたいと思っています。最後にお世話になった公園課の皆様、町内会や商店会など地元の皆様、そしてボランティアの皆様に心からお礼申し上げます。

(追記)7月7日に加計塚小学校の授業を参観させていただきました。テーマは「町たんけん」で、子ども達が町で発見した事柄を描いた地図を作り、それを発表するというユニークな授業です。地図には「〇〇君の家の防犯カメラの上のツバメの巣」や「お風呂屋さんがあるぽかぽか通り」など、面白い発見がたくさん描かれており、発表も皆さん元気でかわいらしくて、とても楽しかったです。その地図の中に「たこ公園」のコウホネの花の絵を見つけて感激!6月に公園で会った子どもさんはこの授業の準備をしていたのですね。「コウホネの花を見たよ。しぶや川(の上流)は昔こうほね川といったそうです」と読みあげた時、父母の方々の驚いたような声が聞こえました。先生、素晴らしい授業を参観させていただき、ありがとうございました。

川を研究していると、時々びっくりするような資料に巡り合います。今回、渋谷川(古川)の支流であるかつての傳染病研究所(現在の東京大学医科学研究所)からの流れを調べていたところ、奇跡的にも水源の池の写真が見つかりました。そして、池があった傳染病研究所の設立と予防医学にまつわる興味深いお話を知ることができました。何はさておき、貴重な資料を提供して下さった近代医科学記念館にお礼申し上げます。

1月のまだ雪が残る寒い日に、JR目黒駅から目黒通りに入り、東の方に歩いて東京大学医科学研究所附属病院に来ました。医科学研究所はメトロ白金台駅のすぐ近くで、大きな門が昔の面影を残していました。広い敷地の奥にはどっしりとしたゴシック風の病院の建物が建っています。右側にも同じようなスタイルの古い建物が一つありますが、それが旧国立公衆衛生院(*2)です。

正門から敷地に入って、200メートルほど奥に歩くと、東側に向かって地面が緩やかに傾斜しており、ここが池の周りであったことを直ぐに感じさせました。斜面の底のようなところが少し平らになっており、カラスを捕獲するための檻が設置されていました。地図によるとこの辺りが池の底になりますが、はっきりとは分かりません。池の近くの西側の崖に小さなお稲荷さんがありました。「神社稲荷」と書かれてあり、古びた絵馬が下がっていました。

ところで、ここが池の跡ならば「すり鉢」のようになっているはずですが、この土地の北東側はどんどん下がっていて、最後は崖のようになり、その下は住宅地になっていました。このような形では水が溜まるはずがありません。度重なる造成によって土地の形が変わったのでしょう。後に崖下の住宅地に下りて南側の方を見ると、西洋のお城のように旧国立公衆衛生院が高台にそびえていました。この池も住宅地よりかなり高い所にあったと思われます。おそらく池から流れ出た水は、崖から落ちるように下ったか、崖の途中から浸出していたのでしょう。 池が高い所にあるのは不思議な気もしますが、この辺りの土地では時々見かけます。海抜25-30メートルのところに渋谷粘土層という水が浸み込みにくい地層があり、地下水がその上を滑って崖から浸みだしてくるからです。これは「宙水」と呼ばれており、目黒通りを挟んで反対側にある玉名池(白金台2丁目)や、『ブラタモリ』で取り上げられた「蝦蟇池」(元麻布2丁目)も高い所にあります。以前に覚林寺(清正公堂)脇を流れた玉名川について調べていた時ですが、上大崎1丁目にお住まいの方から面白い話を聞きました。「およそ10年前にお隣の方が家の工事をしたとき、自宅の下から水がザーザーと溢れ出て、家の手前の道路いっぱいに溢れました。ここは高台なのに、あの水はどこから来てどこへ行ったのか不思議でしょうがない。」上大崎の土地の下には大量の宙水が存在していて、それが噴き出したのでしょう。(*3) この日は、この辺りの土地の様子について資料が見つからないため、何か手がかりが無いものかと敷地内の近代医科学記念館に入りました。池や川に関連した資料が展示されていないかと淡い期待を抱いていました。 話しはここで終わりませんでした。木下様はご親切にも、先程の神社稲荷を案内して下さいました。「たしか五島稲荷と言って、水守の神様がお祀りされていました。お稲荷さんのそばから湧水がありました。しばらく前まで永年勤続の先生がお稲荷さんのお守をしていらして、2月の初午(はつうま)になると、お飾りをして、お賽銭をあげて、お神酒やその他のお配りものをしていました。私もそれらをいただいたことをよく憶えています。先生が退職なさってお守りをする方がいなくなったので、御霊はお返ししましたが。」「以前この辺りに積もった枯葉を取り払ったところ、丸い池の縁石のようなものも出てきました。窪地にある通路も昔からあった様で、改築の時に掃除をしたら、きれいな丸い石が出てきました。」

記念館に戻り『傳染病研究所案内』(大正10年)を見せて下さいました。そこには傳染病研究所について詳しく記されていました。池の話から少し離れますが、日本の予防医学の歴史を語る上でとても貴重な資料なので、創設のいきさつをご紹介します。

傳染病研究所の前身は、明治25年(1892)、港区芝公園の地に設立されました。福沢諭吉が、細菌学を修めてドイツから帰国した北里柴三郎のために、私財を投じて土地と家屋を提供し、そこに大日本私立衛生会の長与専斎たちが協力して、「大日本私立衛生会附属傳染病研究所」を開設したのが始まりです。しかし芝公園の土地がすぐに手狭になったため、その翌年に愛宕町の内務省用地に移転し、政府の補助金を受けながら発展していきました。明治32年、それまで私立であった傳染病研究所は「国立傳染病研究所」となりました。その後、従来の研究、講習などの仕事の他にも血清の製造などが加わったため、またも手狭となり、明治39年に現在の芝白金台町に引っ越しました。あちこちに散らばっていた施設を一つにまとめ、破傷風菌の純粋培養、ペスト菌発見、血清療法の開発などで名高い北里柴三郎所長のもとで、日本の伝染病医学の一大拠点がスタートしたのです。 木下様はもう一冊の資料、福島伴次(*4)『東京医事新誌』70年記念号別冊『学究風雪六十年』を見せて下さいました。福島氏は子供の頃から傳染病研究所に住み、後に傳染病研究所に35年間勤続した細菌学者です。同誌によると、構内には赤いレンガ造りの1号本館、裏手の研究室、木造の事務所と病室、講堂、その他氷室、培養器室、機関室、写真室、小動物室など木造の建物などが連なり、細菌学研究の一大王国のようであったそうです。そこでペスト菌など様々な細菌を研究し、ジフテリアなどの免疫血清を製造し、また日本中の衛生技師に最新技術を講習して日本全体の衛生レベルを上げたことが、記されています。

再び池の話に戻りますが、木下様は傳染病研究所の池の写真2葉と地図を見つけて下さいました。巻頭にご紹介した写真「傳染病研究所 池」は、白金台町に引っ越してからのものです。白衣着用の研究者か医師が小舟に乗り、和服の男子が櫂で舟をこぎ、周りに白衣の看護婦さんたちでしょうか、草花を摘んでいるようです。池には水草とハスの葉が茂っています。上の写真は「傳染病研究所 池と昆虫室」というタイトルです。『傳染病研究所案内』(大正10年、p13-14)には、この池の水源が井戸であったことが記されており、当時の池の周囲の状況描かれていますので、現代文に直してご紹介します。 「梅林の上の方に古井戸があり、かの大久保彦左衛門が茶の湯に使ったものと伝えられる。コンコンとわき出した水は地下をくぐって谷底の小池に入る。池は深くもなく浅くもない。小舟を浮かべて釣り糸を垂れるのに良い。谷の左岸には樹木がうっそうとして医院その他の建物が見え隠れして実に美しい景色だ。」また『傳染病研究所案内』と『医科研80年の歩み』には当時の研究所の地図が出ています。それによると、現在の1号館の場所はこの昆虫室の奥の土地です。

この地図を見ると、敷地の右手3分の1のところにある池の形はボートのようで、明治20年の内務省地理局「東京実測図」の長いお芋のような形とはだいぶ違っています(*3の地図参照)。また池の上の方に向かってまっすぐ伸びる崖が描かれていて、その崖に沿って小川が流れていたことを感じさせます。 『学究風雪六十年』の中にも池の話がでてきます。「この俱楽部の後方には化学室の煉瓦の洋館をみせ、なだらかな斜面の庭には、芝生と梅の古木や四季それぞれに咲く樹木が充満し、それらは形の良い池を取り囲んで、花の絶えるときを知らないようだった。」「門から研究所の建物までの道には、その両側に姿の良い松が巧みにあしらわれ、谷間の梅林や池とも良く調和し、庭園造りの名手だと言われた北里博士の趣味の深さが偲ばれた。」池の景色が目に浮かぶようですね。またこの話には、北里博士が庭を作ったことがはっきりと記されています。

さて池の話もフィナーレとなります。『学究風雪六十年』には池の埋め立てについての残念な話が綴られています。「この名園は(中略)昭和13年、公衆衛生院ができるので、潰された。そしてかつて咲き誇った老梅は池の蛙と一緒に放り出されて裏庭の片隅に雑然として配所の月をみている」(「学究風雪六十年・その9」47ページ)。北里博士により作られた庭園の池は、およそ30年間にわたり傳染病研究所の歴史と共に存在しましたが、この時に庭園と共に埋められたと思われます。『東京大学傳染病研究所年次要覧』(1955年度)付録の地図には、現在の1号館と旧国立公衆衛生院は描かれていますが、池の姿はありません。(その1終り) (最新トピックスへ) ravell ravel I r  vel u vel u前編では、古川支流の始まりとなった白金三光町の池と傳染病研究所にまつわる歴史についてお伝えしました。今回はこの池から古川五之橋までの流れをたどります。 医科学研究所の高台の池の水は、北側の急斜面を落下するように流れたか、または地面の中を伝わってジワジワと崖から浸み出したと思われます。いずれにしても崖下に届いた水は、今は住宅地となっている低地をおよそ80メートル、南から北へ向かって流れていました。そこで、この住宅地に川の痕跡があるかどうかを調べることにしました。と言っても医科学研究所の北側は急斜面で道がないため、いったん逆方向の目黒通りに出て、迂回して現地に向かいました。

医科学研究所の入口に戻り、広い目黒通りに出て東に向かって歩きました。100メートルぐらい先の日吉坂上の信号を越えると、ブックオフの店の角に北(左)に下る坂道があり、ここを行けば目的地に着くことができます。200メートルほど坂を下ると、坂の底の辺りが医科学研究所の崖下の住宅街になっていました。窪んだようなその場所から南側の崖を見上げると、中世ヨーロッパのお城のような旧国立公衆衛生院の古い建物がそびえ立っていました。私が道に立ち止まってきょろきょろと周りを眺めているので、隣家の犬が盛んに吠えています。悪いなと思いながらも、住宅の奥の方を覗いてみると、家の裏には医科学研究所の崖が迫っていて、崖沿いに南北に溝渠が続いていました。今でも崖からの水が集まって流れているようです。

明治20年の「東京実測図」(*1)では、この池からの流れは、住宅街の西側の脇を北に向かい、その先の東西を走る道を横切って、向かい側の聖心女子高の敷地(当時は田や畑、崖)へと進んでいました。現在の溝渠は昔の川の名残かもしれません。東西に走る小道は両方向から下がっていて、この小川が道の最も低い所で交差していたことを感じさせました。 流れの先には、聖心女子高の塀が立ちふさがっていました。それはそれは高い大きなコンクリートの壁で、中はグラウンドのようですが、何も見えません。

そこで、聖心女子高の校内を通っている川の跡を確かめるために、北の方向約100メートルの所にある正門に向かうことにしました。住宅街を出ると女子高の塀に沿って東(右方向)に坂を登り、三光坂に出てから、閑静な道を北(左)に歩き、再び西(左)に曲がると、少し先に正門が見えました。正門に向かって坂がどんどん下っています。坂はそのまま門の中に入り、20メートル位先まで続いていました。そこに校内の反対側(西側)からも坂が下って来ていて、間が谷のようになっていました。昔はもう少し深い谷になっていて、南北に川が流れていたのを埋め立てて平らにしたのでしょう。地面の下には暗渠が埋まっているのかもしれませんが、確認はできません。 門の詰所に守衛さんがいたので、「昔この辺を流れていた川を調べているのですが、ちょっと校内に入らせていただけませんか…。」とお願いしました。しかしお役目柄、なかなか許してもらえません。無理に頼み込んで、門の内側20メートルの、ちょうど谷底の辺りまで入りました。そこには「立ち入り禁止」の札が立っていて、入れるのはそこまでです。ラッキーにも、この場所から写真を撮ることができました(写真参照)。

ここから南の方角にある先の住宅街を眺めると、晴れ上がった空を背に、旧国立公衆衛生院の建物がくっきりと見えました。左手(東側)は切り立った大きな崖でその脇に雪が残り、崖沿いに川が流れて来るような錯覚に襲われました。振り返って反対側(北側)を見ると、そこは平らなテニスコートになっていました。

ところで「東京実測図(明治30年)」を見ると、川はちょうど正門辺りで、田んぼに水を分けながら北に向かって流れていました。その後、本妙寺の裏手まで来て西に向きを変え、現在のバス通りに向かって流れて行ったと思われます。また正門の辺りから水を流し込んだ田んぼは、一時期は池になっていたようで、明治34年の地図(「明治34年芝区地図」)にその姿を残しています。この辺りの川のルートはなかなか複雑なので、注で説明を加えます。(注3)

この先の流れですが、聖心女子高のグラウンドに沿って北に向かう道がないため、正門を出て再び三光坂に戻り、グラウンドに平行する形で北に向かって歩きました。その辺りは大きなマンションが立ち並ぶ住宅地で、「三光起業」という工場のような名前のお屋敷と木立がありました。これは精工舎の関連会社だそうです。この建物を過ぎた辺りに西(左側)」に曲がる道があり、その道を再び川の流れの方向に向かうと、突然長い階段の上に出ました。40段ぐらいはあるでしょうか、一気に下がっていて、下をのぞくと谷底に道が通っているのが見えます。これこそが川の暗渠で、脇に「下水道局管理用地」という看板も立っていました。医科学研究所から何度も回り道を重ねて、やっと確かな川の暗渠にたどり着きました。

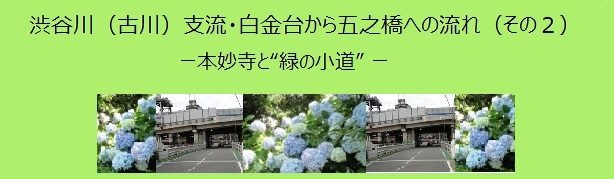

さて、ここからは昨年夏の話にタイムスリップします。6月初めの暑い日のこと、川の流れの中ごろ、旧朝日中学校の隣にある本妙寺(白金4-2-3、地図参照)をお訪ねし、住職の小林要秀さまにお話を伺いました。「明治の頃この辺りに、南の高台の方から川が流れていたそうなのですが、何かご存じでしょうか」という問いに、住職様は、お寺の裏手の様子について色々と教えて下さいました。 「先代から川のことはよく話に聞いていました。裏の通りは川の跡だと聞いていましたよ。私が子供の頃、ふだんは暗渠を水が流れているが、大雨のときは川になり、秋に落ち葉などを掃除しないと詰まってしまい、床下浸水になりました。川を暗渠にするときは、区にお願いして本妙寺を迂回してもらったそうですが、元はお寺の中を突っ切っていたようです。表のバス通り(恵比寿通り)は、舗装される前は砂地だったといいますが、多分川が運んできた土砂でしょう。少し掘ると砂地が出てきますよ。」今でも大雨が降ると、暗渠の中を水が勢いよく流れているそうです。 住職様はお寺の歴史についても話して下さいました。「お寺は元禄時代に目黒から移ってきました。幸運にも関東大震災も第二次大戦も難をまぬがれ、明治からのお堂もまだ残っています。」そして、「お寺の裏に山の方

(医科学研究所の高台…筆者)から小川が流れてきた跡がありますよ。行ってご覧なさい。」そこでお寺の裏に回り、朝日中学校の脇を南に行くと、すぐ右手に暗渠の小道の入り口が現われました。ずーっと奥まで濃い緑が続いて、木漏れ日が所どころに射し込んでいます。さっそく川の上流へと向かいました。この暗渠の脇の切り立った崖にはアジサイが蒼い花を咲かせ、足元からはザーザーと水の音が伝わり、石畳の下は昔の時間につながっているようでした。

話しは再び冬に戻って、六月の頃のことを思い出しながら先の40段ほどの階段を下りると、そこは雪が残る冷たい谷底の道でした。体がぶるっと震えました。暗渠の上流はどのように聖心女子高の敷地とつながっているのかを確かめるため、流れをさかのぼる形で南(左)の方へ100メートルほど小道を歩きました。すると突然目の前に2メートル位のコンクリートの壁が出現し、その先は行き止まりになっていました。またもや壁です。この壁の先はどうなっているのでしょう。 先ほどの聖心女子高を南北に流れていた川(谷)が、地中を通ってここまで来ていると考えられます。医科学研究所の池は昭和13年近くまでありましたので、その頃まで池の水は流れていて、この壁の下を通って本妙寺の方へ向かったのでしょう。さらには東側高台にある三光坂の住宅地からの下水が、この流れに合流している可能性もあります。 行き止まりの壁から引きかえし、階段の下を再び通って本妙寺の方に歩きました。100メートルほど行くと、西側(左)は広々とした朝日中学校のグラウンドになり、小道が終わるとそこは本妙寺の裏でした。

さて本妙寺まで来た暗渠の流れは、バス通りを越え、道に面した人家の駐車場と庭の下を通って、その奥へと向かっていました。この場所は入れませんので、家の西側にある芝信用金庫の脇から廻って暗渠の続きに出ました。この先は細い暗渠の道が住宅街の中を北に一直線に続いていました。人がやっとすれ違えるぐらいの石畳の道で、およそ120メートル進んだところで東に直角に曲がり、さらに60メートルほど続いていました。私道のようなので速足で通り抜けましたが、途中にはたくさんの大小のマンホールがあり、暗渠の特徴がたっぷりと残されていました。道の脇には植木鉢やお人形も置かれていました。暗渠の出口に近づくと道幅が広くなり、突然目の前がパッと開けて、にぎやかな五之橋商店街に出ました。

「大正のことだろうか、朝日中学校の辺りは明治生命の社長さんだった阿部さんのお邸でした。小川は山の上からきて、阿部さんのお宅から側溝の形で流れていました。本妙寺は今より大きく、バス通りのこちらまでありました。川はその辺りまで流れて、その後は地下に潜ったのでしょうか。本通りには流れていませんでした。当時は雨が降ると、五之橋や狸橋のところにアユも泳いでいましたよ。」アユですって! その他にも川や町とかかわりがある興味深いお話を伺うことができました。「戦争中のことだが、中学に類焼するといけないという訳で、川沿いの工場もこわされて空き地になり、そこでよく釣りをしたそうです。実際にフランス大使館の隣にあった安立電気が爆撃され、川の周りはすべて焼けて畑になりました。この辺りから中之橋にかけて、昔から工場街でしたが、昭和30年台は経済が上向き、町工場は活気であふれていました。工場と言っても社長一人、従業員の職人さんや小僧さんが4-5人、あとおかみさん位の規模で、残業が3日も続くとお酒を買って職人さんに飲ませたりと、それは賑やかで、お酒も食料品も飛ぶように売れました。工場のおかみさんも時間が惜しいので、ソバやら何やら出前をじゃんじゃんとったものだが、今は住宅街になってしまって、それは静かなものですよ。川も戦後はきれいだったが、その頃になると何もかも川に捨てて匂いもひどかったし、それは汚かったですよ。古川に「水」(落合浄水場からの高度処理水…筆者)が流れるようになってきて、とてもきれいな川になりました。」こんな素晴らしいお話が聞けるなんて、田中様ありがとうございました。

五之橋商店街は古川・五之橋で終わっていました。大きな舗装道路に川の跡は何も残っていませんでした。ところで白金三光町の流れには、TBS「世界不思議発見!」ではないですが、最後のクエスチョンがあります。これまでに見た明治の4枚の地図に共通することですが、川の流れが五之橋の手前でいずれも消えていることです。なぜ地図に描かれていないのでしょうか。 ①まず明治20年の「東京実測図」では、医科学研究所の池から出た川はほぼ一直線に北に流れ、次の3枚の地図とは違って、本妙寺の裏手で消えています。川はここで終わったことになりますが、周りの地形や後の時代の地図から判断して、何かの事情で描かれていないことも考えられます(昔の地図ではこういうことがよくあります)。これについて港郷土資料館の松本健先生に伺ったところ、「白金村は江戸時代から明治時代にかけて農村だったので、川の下流はいく筋にも分かれて田や畑を潤し、田んぼの脇を流れるように古川に流れ込んだのかもしれません」というお話でした。 ②明治30年の「東京芝区全図」では、白金三光町からの支流は五之橋商店街に沿って120-130メートル位はっきりと描かれた後、古川の手前およそ25メートルで止まっています。 ③「明治34年芝区地図」では、流れはちょうど五之橋商店街に出たところで止まっています。 ④また、『復刻東京市十五区近傍34町村番地界入り』((大倉書店 明治40年刊の復刻版)、人文社)のシリーズの中の「東京市芝区全図」と「東京市麻布区全図」を重ねて見ると、「広尾町」と「田島町」の境目のところで川は消えています。すなわち支流は五之橋商店街を流れた後、明治30年の地図と同じく、古川の手前およそ25メートルで止まっています。(*4)このように明治30年から40年までの間の3つの公式地図は、流れが古川の手前で消えており、河口の辺りはミッシングリンクです。25メートルなんてとても短い距離ですが、川の終着点であるだけに気になります。 ここからは推理ですが、白金村と呼ばれていたこの地域は、江戸時代から明治時代半ばにかけて農村でした。『古川物語』(*5)によると、お米、麦、大豆、アズキなどの穀類やゴマ、サツマイモ、ナス、キューリ、菜っ葉などが栽培されていました。明治22年に荏原郡から芝区に編入され、24年白金三光町となり、白金村はなくなりました。この時代に家が密集し、河口部分はいち早く暗渠になったのではないでしょうか。その後、明治の末から大正にかけて、第一次大戦、満州事変などの軍需景気に沸き、住宅・商店・工場が増えました。大正10年の地図では、恵比寿バス通りが新たに現れ、バス通りの上流およそ100メートル位から五之橋商店街までが暗渠に変わっていました。この時期に先の“緑の小道”と階段が生まれたのではないでしょうか。 医科学研究所の池からの流れは1キロにも満たない短いものでしたが、そこには明治の黎明期から100年近くに及ぶ人々の生活と文化が深く刻まれていることが分かりました。川を調べてきた私にとっても長い長い道のりでした。最後に、近代医科学記念館の木下恵子様、本妙寺ご住職の小林要秀様、山崎ショップご主人の田中克美様、港郷土資料館の松本健先生、貴重なお話や資料をありがとうございました。(完) (追記)今年5月に本妙寺ご住職の小林さまを再びお訪ねし、完成した原稿をご覧いただきました。その際に、また川に関するお話を伺うことができましたのでご紹介します。 「今でも大雨が降ると暗渠の上の水はくるぶしの上ぐらいまでになります。両側の崖から水が流れて、暗渠の上は川みたいになり、浸水するといけないので役所に落ち葉を掃除してもらっています。“ゲリラ豪雨”の問題があるので役所も良くやってくれますよ。」「この辺りはヤブ蚊もいて昔から自然が多い所でしたが、雨が降ると今もお寺の庭にガマガエルがよく出てきます。卵を産み付けにどこに行くのか、きっとどこかにまだたまり水があって、そこに紐みたいなゼリーに入った卵を産み付けているのでしょうね。」私たちの知らない所で川も池も健在なようです。

Copyright © 2012 All Rights Reserved ravel c |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||