| 2013年・バックナンバー5 |

avel j (2013年8月28日)  4月半ばのこと、オーストラリヤから突然のメールが届きました。ドミニック・レドファン(王立メルボルン工科大学准教授)という方で、「日本で6月に渋谷川に関してのプロジェクトをやるので、渋谷川に関する英語のテキストはありませんか」という問い合わせでした。その後の詳しい経過は省きますが、この外国からのメールがご縁となってDialogues「渋谷地下水脈」のプログラムに参加し、「水と緑の会」と「渋谷リバース」(代表:鈴木章仁氏)の共催で6月27日(土)に「渋谷地下水脈の探訪」ツアーを実施しました(注1)。以下はそのご報告です。

「あるく渋谷川ツアー」のルート:JR千駄ヶ谷駅(9:00)→①大番児童遊園→明治公園・四季の庭→観音橋→②仙寿院・中霞橋→③龍厳寺・勢揃坂(鎌倉街道)→巌橋→原宿橋→④穏原橋(村越水車)→⑤参道橋(表参道・キャットストリート)→穏田橋→鶴田橋→⑥穏田神社→八千代橋→長泉寺・人肌観音→なかよし橋→神宮通公園(終点) 出発は9時、終了は少し遅くて1時半ごろになり、神宮通公園は省略して「なかよし橋」で終了しました。その後皆さんと渋谷駅近くの稲荷橋で昼食を取りました。

1 大番児童遊園-2つの水路の合流点

渋谷川にはかつて2つの水源がありました。1つは玉川上水の四谷大木戸からの余水で(地元では余水川と呼ばれた)、もう1つは新宿御苑北西の天龍寺の池でした。これらの水源からの流れは、大番児童遊園で合流して渋谷方面に向かっていました。水源から渋谷まで歩くと丸1日かかるので、今回のツアーでは、2つの流れが合流した大番児童遊園から出発することにしました。

私たちは9時にJR千駄ヶ谷で集合し、線路沿いに外苑西通りに出て、そこから大番児童遊園に向かいました。外苑西通りから入る中央線の崖沿いの道は都心とは思えないような砂利道で、「明治42年の地図」(注2)の新宿御苑から出る川のルートと一致していました。私たちも流れをイメージしながら児童遊園に向かいました。 線路沿いの崖下を50メートルほど進むと、崖が「茶色い煉瓦」になっている場所がありました。そこへ北東から細長い道のような形の公園が伸びていました。この場所は玉川上水の余水吐き口から来る流れのルートで、地元ではかつて余水川と呼ばれていました(注3)。

次に私たちは、川の流れに沿ってJR線路の反対側(南側)に回り、外苑橋(陸橋)の下をくぐって国立競技場の前の明治公園に行きました。線路の反対側は造成のために小山のように盛り上がっていて、川の流れをイメージすることはできません。現代の地図によると、渋谷川の流れは渋谷区と新宿区の境と重なっていますが、具体的にはどこをたどっていたのでしょうか。 これについては、ツアーの前に青山公園・明治公園サービスセンターの北見様から貴重なお話を伺いました。「渋谷川は外苑橋(陸橋)の東の端の辺りから明治公園に流れ込んで区の境になっているのですが、正確に境というわけではありません。国立競技場の正面階段の上に“四季の庭”のフェンスの通路がありますが、その樹木帯の辺りが渋谷川だったと考えられます。そこの石のタイルはすぐ陥没してしまうのです。地盤がゆるくて、土盛りをしてもすぐ水に流されてしまう。階段の上の通路までが明治公園ですが、現在も補修しなければいけないので、石段の上をカラーコーンで囲ってあります。航空写真を見ると、ちょうどその辺りが渋谷川が流れた場所です。タイルが陥没しているのは幅1メートルぐらいなので、渋谷川は通路と樹木帯の両方にまたがって流れていたのでしょう」。

正面階段から通路に上がると、樹木帯の脇の部分のタイルが一直線に陥没したり歪んだりしていました。タイルの下に自然の水の流れと空洞があることを感じさせました。北見様のお話ですと、来年には国立競技場の建て替え工事が行われるので、明治公園・四季の庭はほとんど競技場の下になってしまいます。私たちは、幸運にも渋谷川の跡がなくなる前にここを訪れることができました。 川の暗渠は、観音橋の交差点の信号(後述)を越えて50mほど行った辺りから外苑西通りの下に入りますが、具体的にはどの場所で入るのでしょうか。これについては、参加者の岩本様が「ここが渋谷川が外苑西通りに入ったところです。先ほどの通路の暗渠は陥没していましたが、ここは下の暗渠が少し盛り上がっています」と、スマホの下水道地図を見せて下さいました。

ツアーの後で「下水道台帳」(東京都下水道局)を調べましたので、追加でご報告します。それによると渋谷区と新宿区の境界線(緑色)に沿って千駄ヶ谷下水道幹線があり、観音橋交差点から約50メートルの所で外苑西通りに入っています。

話は観音橋交差点に戻りますが、「観音橋」はかつて渋谷川にかかっていた橋の名前で、その崖の上にある聖輪寺の「如意輪観音」から来ています。「如意輪観音」は、奈良時代に行基大師が、夢のお告げに従って谷の木の切り株から彫りだした仏像です。『江戸名所図会』には、聖輪寺の「如意輪観音」の説明と「千駄ヶ谷観音堂」の図が入っています(注4)。渋谷川はその図の中程の崖下に描かれています(赤丸部分)。観音橋には明治27年まで観音橋水車がありました。地元の方の話によると、昭和の初めになっても橋から水面まではかなりの高さがあったようです。 3.仙寿院と龍厳寺

次に川の暗渠に沿って外苑西通りを南に下り、仙寿院に行きました。仙寿院は、江戸初期に紀州徳川家の菩提寺として作られたお寺で、林や泉が美しく、谷中の日暮里に似ているので新日暮里(しんひぐらしのさと)と呼ばれていました。『江戸名所図会』には仙寿院とこの辺りの景色が描かれており、お寺の前には渋谷川(水色に塗った所)と橋(おそらく中霞橋)が見えます。明治の中頃には、渋谷川流域の田んぼと代々木の森が見渡せたといいます。ちなみに地元の方のお話では、中霞橋から水面まで2メートル程しかなく、川の流れも緩やかだったそうです。中霞橋にも水車がありました。田山花袋は『東京30年』で、明治の頃のこの土地の姿について書き残しています。「(前略)その町の西に向かったところには、幅七、八間ほどある川が流れて、淡竹の藪の中に水車がしきりに回って輾ってゐた」。(注5)川幅が幅七、八間とは14メートル前後で、かなり大きな川だったようですね。 次に龍厳寺に行きました。霞ヶ丘団地の信号で川跡(外苑西通り)から離れて東に入り、鎌倉街道の古道と言われる「勢揃坂」を上ると龍厳寺門前です(注6)。龍厳寺も『江戸名所図会』に描かれており、お寺の下に渋谷川が流れていました。このお寺にはかつて「円座の松」があって、北斎や広重が巨大な枝ぶりを描きました。このほかにも勢揃坂の由来や、八幡太郎義家が腰を掛けたと伝えられる「腰掛石」などが残っています。

4.巌橋から村越水車(隠田の水車)へ 龍厳寺を後にして、お寺の裏手(西側)にある外苑西通りへ戻りました。渋谷川暗渠はこの辺りで外苑西通りを外れて西に大きく曲がります。私たちも流れに沿って、西に下る坂道を原宿方面に向かいました。

少し行くと左手に駐車場がありました。その交差点が日露戦争で有名な大山巌元帥の名を取ったと伝えられる巌橋の跡です。表参道の西側に元帥の大きな屋敷があったので、この橋を馬車でよく通ったのでしょう。「明治42年の地図」によると、渋谷川は巌橋の先で左右に分かれて、原宿橋の先まで中洲になっています。実際に見ると、巌橋から30メートルほどの間、道幅が突然広がってガードレールの付いた歩道が現れます。この歩道は河原の名残でしょうか。この辺りは土地が低く、西側から玉川上水・原宿村分水からの流れも合流していました。今でもたくさんのマンホールがあり、また金属の長い排水板が敷かれていて、いかにも水が集まりそうな地形です。

次に穏原橋(現在の「竹下口」から入った所)の川上にかかっていた村越水車の流路跡を見学しました。この水車は北斎の『隠田の水車』の可能性が高く、水車の直径は約6.6メートルと大きなものでした(注7)。「コトコトコットン」の歌詞で名高い『森の水車』は、この土地(穏田)に生まれ育った米山正夫が水車を思い浮かべながら作ったそうです。表参道の交番脇の「隠田の水車」の標識は、この土地を流れていた渋谷川と水車を使った精米業にちなんで立てられました。

ところで渋谷川は穏原橋の手前で2つに分かれ、50メートルほど流れた後に再び流します。西側の細い道が渋谷川の流路で、東側の太い道が水車用に作られた流路です。 西側の道には、東郷神社方面から狭い道が来ていました。岩本さんが「これは東郷神社の池からの水路ではないか」とコメント。東郷神社の池もかつては湧水池であったので、場所もピッタリです。 6.参道橋と鐙の池

次に穏原橋からおよそ400メートル歩いて表参道に着きました。かつて表参道には渋谷川を渡る参道橋が架けられていて、今も親柱が残っています。ここで私たちは表参道の歩道橋に上り、南を通る青山通りの方向を見渡しました。そこはかつて「昼でも暗い神秘の池」と言われた鐙の池(穏田の池ともいわれた)があった所です。水源は現在の東京ユニオンチャーチ(渋谷区神宮前5丁目7−7)の辺りで、神宮前小学校のところまで池だったそうです。下の図では勾玉のような形をしていますが、先の「明治42年地図」では細長いウナギのような形です。 かつてこの土地は広島藩主浅野家の屋敷でしたが、明治神宮への参道をつくるためにその一部が提供されました。鐙の池は大正9年に埋め立てられましたが、神宮前小学校にはその後も伏流水が湧き出し、その水量は一日500トンもあり、学校のプールや水車を回すのに使われたそうです。昭和40年代半ばの千代田線の建設工事の時に流れは止まりましたが、その後工事が終わると一時150トンまで復活しました。しかし平成8年現在では、湧水量が少ないため水道水と半々で水車を回しています。(渋谷区教育委員会『渋谷の湧水池』より)。なお、神宮前小学校によると今では湧水はないとのお話でした。

7.キャットストリートから穏田神社へ

表参道からキャットストリートを150メートルほど歩いて穏田橋の所に出ました。「渋谷区土地利用図・明治42年」を見ると、穏田橋を通る道は代々木練兵場とつながっていて、市内と練兵場を行き来する兵隊さんで混雑していたそうです。近くには親柱が大事に保存されていました。上の2枚の写真は昔の渋谷川と現在のキャットストリートを比べたものです。このファッショナブルな通りが川だったなんて、何回歩いても驚きです。この地域の名前はかつて穏田なので、渋谷川もこの辺りでは穏田川とも呼ばれていました。穏田橋から八千代橋の手前までは右手(西側)の土地が道よりも低くなっています。その辺りは明治42年当時は耕地で、渋谷川から田畑に配水をしていたそうです。

少し行くと鶴田橋があった所に来ました。(この辺りで“りんご社長”退場)鶴田橋は明治時代の実業家鶴田家によって造られた橋で、渋谷川から引き込んだ水路には伸銅業を営むための水車がありました。明治時代になって、水車の用途が精米業から新しい産業に広がったのです。鶴田橋の建造と八千代橋の建て替えの秘話については、本ホームページの2012年8月20日付「トピックス」をご覧下さい。

次に渋谷川の川跡を離れて東側の急な坂を上り、穏田神社を訪れて船田宮司様のお話を伺いました。「もともとは貧しく信仰心も深かった農民たちの小さな神社でしたが、天正19年(1591)に伊賀衆が此の穏田を賜ってから、神社は伊賀衆の神社になっていき次第に大きくなりました。境内には、明治18年に浅野家邸内の熊野神社を合祀した時に移された浅野家の手水石(前田家自昌院の「梅鉢の紋」が彫られている)が残っています。鳥居の基部には延宝七年末四月二日と刻まれており、およそ330年にわたる神社の歴史を物語っています。」穏田神社は、穏田と呼ばれたこの土地の歴史に深くかかわってきた鎮守社で、享保13年(1728年)には第六天社としての記録があります。明治の神仏分離令(1868年)により穏田神社と改名され今日に至っています。 8.長泉寺と渋谷川の滝

穏田神社を後にして、キャットストリートの八千代橋を越えて明治通り沿いの長泉寺へ行きました。長泉寺はかつて渋谷川の岸辺にあり、室町時代には滝見堂と呼ばれた祠でした。そこには平安時代末期に活躍した渋谷の英雄金王丸の持仏であったという「人肌観音」が祀られていました。「滝見堂」の名前は文字通り“滝を見る”ということです。今では想像もつきませんが、昔の渋谷川は水量も豊かで、この辺りには滝があったのかもしれません。人肌観音は平成24年に渋谷区の有形文化財に指定されました。なお、金王丸ついては、本ホームページの2011年1月19日付「トピックス」注1をご覧下さい。

のんびりした農村を流れていた渋谷川の様子に思いを馳せながらお寺の外に出ると、そこは賑やかな現代の原宿の街でした。再び八千代橋に戻ってしばらく暗渠の上の道を行くと「なかよし橋」に来ました。脇には渋谷学園があり、そこに幼稚園があったことからこの名前が付きました。当時はその辺りに公園が無かったので、暗渠になるとブランコなどの遊具が置かれ、子供たちは喜んで遊んだそうです。今でも「なかよし橋」は緑のペイントが塗られ、子ども達が自転車を持って遊ぶエリアになっています。 終点はDialogues「渋谷地下水脈」のイベント会場である神宮通公園の予定でしたが、時間が1時を過ぎてしまいました。おなかがすいてきましたので神宮通公園は寄らず、宮下公園の手前にある宮下橋の親柱を見てツアーを終了しました。最後になりますが、穏田神社の船田宮司様、長泉寺の関係者の方々、ご協力ありがとうございました。そして参加者の方々にはお疲れ様でした。  長泉寺本堂の前で記念写真 (注1)Dialogues「渋谷地下水脈」は渋谷川と地球環境変動をテーマにしたイベント(SPATIAL DIALOGUE: Public Art & Climate change)で、メルボルンにあるRMIT大学(王立メルボルン工科大学)と日本のBoat People Associationの共催。渋谷川リバースなど、渋谷川と関連する多くのグループの参加により、2013年6月2日から23日まで行われた。 (注2)「渋谷区土地利用図・明治42年」(縮尺1万分の1、『陸軍測量部地図』による) (注3)玉川上水からの流れは、四谷大木戸付近の水門(現在の東京都水道局新宿営業所)から出て新宿御苑東側を流れ、多武峰内藤神社の脇を通って大番児童遊園に至る。 (注4)『江戸名所図会』は斎藤長秋(幸雄)・莞斎(幸孝)・月岑(幸成)の3代にわたって書き継がれたもの。天保5年(1834)と天保7年(1836)に斎藤月岑が7巻20冊で刊行した。挿図は長谷川雪旦。『江戸名所図会』の「千駄ヶ谷観音堂」の頁にはおよそ次のように書いてある。現代語訳をすると、「神亀二年(729年)この地に行基大士が滞在していました。そこに谷から如意輪観音様がお出ましになり、谷あいに古い木の株があるからそれを取ってきて本尊を彫りなさいというお告げがありました。行基大士は株から如意輪観音を彫りだしてお寺のご本尊にしたことから、お寺の名前が観谷山聖輪寺になりました」。 (注5)渋谷区教育委員会『渋谷の橋』平成8年、p17 (注6)勢揃坂の名前の由来は、1083年に八幡太郎義家が奥州に向かうとき(「後三年の役」永保3年)、この坂で軍勢を揃えて出陣したという言い伝えによる。詳しくは渋谷区教育委員会の説明板を参照。この勢揃坂については、この地の名物であった木曽義仲の「お仲団子」に関する伝承もある。『渋谷むかし口語り』(渋谷区教育委員会、平成15年)を参照。 (注7)『渋谷の水車業史』(渋谷区立白根郷土文化館、昭和61年)によると、村越水車(明治21年当時)は、水輪2丈2尺(水輪の直径6.6メートル位)、杵57本(4斗張り)であった。北斎の『隠田の水車』が実際にどこにあったかについては諸説があるが、前掲書によると村越水車が有力である。以下にその部分(p12)を引用すると、「「隠田の水車」は、「鶴田水車」か「村越水車」のいずれかであるが、判然としない。ある古老は、村越水車は旧原宿村に位置しているので、「鶴田水車」(旧穏田村)に違いないという。しかし、「青山長者丸辺図」(嘉永4年)を見ると、「村越水車」のある近くに「此辺穏田村」との記入があること、及び「鶴田水車」の子孫にこのことについてたずねたところ「うちの水車ではない」と明言したことなどから考えると、「隠田の水車」は「村越水車」であるかもしれない。」 (完) ravel i (2013年7月28日) r  avel i avel i4月27日土曜日、晴れ。「水と緑の会」による渋谷川ツアー「新緑と伝説を楽しみながら笄川暗渠を歩こう」は、90歳から10歳まで15人の方にご参加いただき、東京メトロ銀座線外苑前駅から9:30スタート。ルートは、梅窓院(笄川の水源① )➔暗渠の道と外苑西通り➔船光稲荷神社➔青山橋➔南青山5丁目の谷➔根津美術館庭園の池(笄川の水源②)➔根津美術館周辺➔青山橋周辺(旧青山原宿村)➔西麻布交差点(「青柳」菓子店) ➔笄橋(解散)と、笄川の西側の地域を約4時間の長旅で歩きました。少し遅れてしまいましたが、以下は、そのご報告です。

1 笄橋の名の由来 散歩に先立って、笄(こうがい)の意味についてご紹介します。笄とは髪を掻きあげる道具で、女性の髪飾りや男性の刀のさやの付属品です。右上の写真の笄は、今回のツアーの終点になっている笄橋の名前の由来となったもので、源氏の祖、源経基(平安時代中期の10世紀半ば)の所持品と伝えられます。『江戸砂子』(享保17年、1732)には、笄橋の名前にまつわる伝説が3つあります。その一つが、経基が都へと向かう途中に笄川(当時は龍川と呼んだ)の関所を急ぎ渡る時に、この笄を関守に与えたというものです。 2 梅窓院からの流れ(水源①)

笄川にはいくつかの水源がありますが、今回はそのうちの梅窓院の水源①と根津美術館の水源②を見ることにしました(地図1)。私たちは、メトロ「外苑前」1a出口から出発し、先ず青山通りにある梅窓院に行きました(注1)。梅窓院は『江戸名所図会』の「泰平観音堂」に描かれた有名なお寺で、『図会』の中の門前には笄川が描かれています(左下の青く塗った所)(注2)。「明治20年の地図」によると、当時はこの辺りを水源(湧水)とする川があり、梅窓院の裏手で2つに分かれて、現在の外苑西通りに沿って流れていました。それを示したのが地図の赤丸です(注3)。

地図2にあるように、AとBの二つの道はほぼ平行して走っており、Aの暗渠がそのまま残っているのに対し、Bは部分的に外苑西通りやマンションの下になっています。そこで、地図2に描かれたAの暗渠を行くことにしました。

階段の右側にはRIVIERA (イタリア語川の岸、湖岸、海岸の意味)というスポーツクラブがあり、その下には「南青山3丁目の緑地」がありました。この道を「リビエラ通り」と呼ぶそうです。クラブの経営者は、昔ここに川が流れていたのを知っていたのでしょうか。その後、外苑西通りと並行する形でジグザグと折れ曲がる暗渠の道を歩きました。都心とは思えない細い道が続いていて、ここが川だったことを直感させました。

3 船光稲荷神社 「南青山3丁目の緑地」から100メートルほど進んだところで、少し川跡を離れ、西に向かうゆるやかな坂を上って長者丸通りに面した船光稲荷神社に行きました。この神社は、寛文2年(1662)の創建で、かつて近くに居住した「渋谷長者」が勧請し、一族代々が敬ったと「縁起」に書かれています。「長者にあやかりたい」とご参加の方々がお参りしていました。

船光稲荷には興味深い縁起があります。「船光」という名前についてですが、この地域は昔は広大な入海の船着き場だったそうで、ある時、「長者丸」という千石船が難破しそうになった時に、稲荷から五色の光が出て船を助けたのでこの名前が付いたとか。人類学者中沢真一の『アースダイバー』(講談社)によると、縄文時代には現在の青山まで海が来ていました(注4)。この「縁起」は、かなり古い時代の記憶を千石船の物語にして現代に伝えているのかもしれません。

船光稲荷を後にして、先ほどの川跡の道に再び戻りました。暗渠の道は、青山霊園(幕臣青山家邸地)と住宅地(旗本や御家人の屋敷)の高台に挟まれた低地の中を青山橋に向かって続いていました。 4 青山橋 Aの流れを通って青山橋手前まで来ました。この場所は、幾つもの道が交差している複雑な形で、その真ん中はロータリー型の駐車場になっています。地元の安藤様のお話では、駐車場はこの辺りで一番低い土地で、オリンピック前は、ロータリーのところに水が流れていて、子ども達の良い遊び場だったそうです。その地形の様子を青山橋の上から撮ったのが下の写真です。 (http://lotus62.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-6a5c.html) なお、写真の左側(西)からの流れは、南青山3丁目方向からの支流で、地図3の左に「水源③」と記しました。今回のツアーでは、時間の都合で省略しました(注5)。

5 根津美術館からの流れ(水源②)

次に青山橋で川跡を離れて、水源②がある根津美術館を目指しました。笄川を南に下らずに直接根津美術館に向かったのは、そこが青山橋に近く、標高もほぼ同じだったからです。青山橋には、根津美術館の支流を歩いた後に戻ることにしました。 根津美術館には、笄川の水源が庭園の池として今日も残っています。以前に美術館の方が「現在の池の水は“南青山5丁目の谷”に集まる宙水がしみだして水位を保っています」と教えて下さったので、私たちは池に行く前に、その谷がある美術館の西側に向かいました。山側から池の方に下りる道はすごい勾配で、谷底は10メートルも下にあり、気を付けながら坂と階段の道を下りると、そこは根津美術館の庭園の外塀になっていました。江戸時代にはこの辺りは「水溜」と呼ばれた大池でした。この地域一帯は幕臣高木主水正の屋敷地(4万4千坪)で、現代の高樹町の名前の由来になりました。明治になって東武鉄道の総帥根津嘉一郎がこの土地を買い入れて、池を活かした庭園を造りました。私たちは、木の間隠れの池を眺め、国宝「杜若(かきつばた)図」を見学して、根津美術館を後にしました。

6 再び青山橋周辺へ

根津美術館の池を後にして、外苑西通り沿いにある笄川に向かう支流の跡を歩き始めました。先ず根津美術館の東の角で、池からの流れが外に出る場所を確めました。敷地の前には表参道から来て東に向かう広い道があり、川もこの道に沿ってしばらく流れていました。その道と住宅街の間に溝があり、細長いコンクリートのU字の構造物がとぎれとぎれに続いていました。参加者のnamaさんは、これは川跡ではないかと言っていました。

広い道を数十メートル進んだところで、北側を並行して走る細い道に入りました。その道には「西麻布2丁目児童遊園」があり、公園前のデコボコした舗装と長い排水溝はいかにも川の流れを感じさせました。

公園の脇には石でできた馬頭観音がありました。上部がいかにも馬の頭のようです。先日のことですが、地元の竹植様がその由来を話して下さいました。「この辺りの土地をほとんど持っていた山田清右衛門という大地主が作ったものだ。山田清右衛門は大地主で、そこら中が借地だった。清右衛門さんと我が家の慶応3年生まれのおじいさんが同じ頃に生きていて、僕自身もお孫さんと友達だったので聞いたのだが、清右衛門さんが馬の功徳のためにあの馬頭観音を作った。少し先の庚申塔も、何もない原っぱだったから道に迷わないようにと作ったそうだ。」

馬頭観音を見た後、私たちは川の流れから少し離れて、立山墓地の南の先端にある「庚申塔」に向かいました。「庚申塔」は、道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられたもので、梅窓院の前を通る青山通りに行くための道しるべを兼ねていました。

道の東側(右)にある住宅街に入ると、道の突き当たりは外苑西通りの駐車場の塀で(写真右上)、ここを笄川暗渠が南北に走っていました。この辺りの家々の間の通路は細く、昔の道がそのまま残っているような感じがしました。

その後は笄川暗渠の道を北にさかのぼり、青山ホームズの所で外苑西通りに出ました。先ほど通った緑色の青山橋がすぐ北に見えました(写真右上)。 7 六本木通り手前の「青柳」へ 再び笄橋に向かってこの暗渠を南に下ることにしました。ときどき川跡から脱線し、この地域に残る小さな支流の跡を見ながら進みました。大平クリーニング前と大岳製作所前の川跡を見学しましたが、他にもいろいろな時代の川跡があり、暗渠の上に家が建っているところもあるそうです。大岳製作所の前の川跡については、以前に大岳様から昔の様子を教えていただきましたのでご紹介すると、「家の前の4.5メートルの道路のうち、およそ1.8メートルが水路敷きと幅1メートルほどの木のU字溝の小川だった。小川は、子どもなら飛び越えるのかもしれないが、大人はダメなので、各家の前に橋を掛けていた。それらは昭和10年ごろに暗渠化された」。大岳製作所前の道には白いコンクリートの川跡が残っており、昔「笄田圃(こうがいたんぼ)」のあぜ道の脇を流れていた様子が感じられました。「明治44年の地図」によると、大岳製作所の辺り(西麻布2-7)で、青山橋からの本流と根津美術館の池からの支流が合流していたと思われます。

その後、青山霊園の東側(蛇が池)からの流れと合流する地点(西麻布2-11辺り)を通り、六本木通り手前の菓子店「青柳」へと暗渠の道を歩きました。「青柳」は西麻布の信号の手前(北側)にある2本の道に挟まれた細長い敷地に建っています。お店の前を通る道はかつての笄川で、裏の道が昔からの道路でした。前の道が少し低くなっていて、川の跡であることを感じさせました。

「青柳」に着くとちょうど仕事が一段落したようで、店主の矢島様が川の話をして下さいました。「少し年上の人から家の前が川だったと聞いている。外苑東通りからの流れが信号を斜めに渡って裏道に入り、家の前の流れに合流していたようだ。平成4年の大水が出た時は、既に川は暗渠だったが、信号脇の元の流路のところを川のようになってごうごうと流れていた。幼いころのこの辺りの川で覚えているのは、広尾ガーデンヒルズの下の福田会の幼稚園(渋谷区広尾4-2)の脇の流れだ(笄川本流の場所…筆者)。深さはくるぶしぐらいまでの細い小川だった。幼稚園の裏に住んでいたれい子ちゃんの家と幼稚園の間を流れていて、れい子ちゃんは毎朝幼稚園に正門からではなく、川に渡した板の橋を渡って来ていた」。他にも、当時の町や川のお話を色々と伺いました。 8 笄橋と牛坂

その後、暗渠の道を六本木通りまでたどり、少し迂回して西麻布交差点を渡って200メートルほど進んだ所に、「牛坂」という標識がありました。標識には「源経基や白金長者の伝説のある笄橋に続く古代の交通路で,牛車が往来したためと想像される」とありました。この地点が、『江戸名所図会』に残る「笄橋」です。

終りに―アンケートから―

ツアーの後に皆さんからアンケートをいただきましたので、抜粋してご紹介します。「川底と尾根の関連性が皆に解ったと思う。あんな所に馬頭観音が有った事を初めて知った。」「地上に姿を現せない川。こうした活動がなければ、かつての風景、生活の中の川は忘れられてしまう。川の上に道ができやすい理由が理解できた。」「根津美術館の池の外側に続く川の流路、新たな発見がありました。また青山橋手前のエリア、再開発前に再訪できてよかったです」「懐かしそうに、うれしそうに話される語り部(お菓子屋さん店主)も楽しかった」「聞いてみたい質問をいくつか考えてきたり、ある部分について詳しく調べてきて発表したりするコーナーがあっても面白いかなあと思いました。」「手持ちの『紙芝居』の資料(筆者作成)はあの人数でしたらもう少し文字が大きい方が良いように思いました。」と書いていただきました。「交通が激しい場所が多かったため、聞き取りにくかった。携帯ラジオくらいの大きさのハンディーマイクがあったら便利かもしれません。」(マイク買いました)「個人的に普段昼食が11時半なのでお腹がすきました(笑)」(同感です!)。最後にご協力いただいた地元の方々、そしてご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 (注1)梅窓院は寛永20年(1643)青山家の菩提寺として青山家下屋敷に建立された。梅窓院の「泰平観音堂」には、鑑真和上と共に渡来した「泰平観音」が安置されていたが、残念なことに戦災で焼失し、2003年に建て直された。 (注2)『江戸名所図会』は斎藤長秋(幸雄)・莞斎(幸孝)・月岑(幸成)の3代にわたって書き継がれたもの。天保5年(1834)と天保7年(1836)に斎藤月岑が7巻20冊で刊行。挿図は長谷川雪旦。 (注3)江戸時代の地図にはこの地域の川の流れを詳しく描いたものがないため、明治20年、40年、44年の地図にある笄川の水路を用いた。本文の地図2、地図3は、「明治20年地図」に描かれた笄川の流れを『江戸情報地図』(安政年間と現代の重ね地図、朝日新聞社刊)に書き込んで作成したもの。以下の「明治20年の地図」と「明治44年の地図」は『5000分の1江戸東京市街地図集成Ⅱ』(原宿図書館刊)、「明治40年地図」は『Goo地図』。

(注5)水源③のルートは、青山3丁目方向(西方向)からロータリー型駐車場に来る道とほぼ平行に流れていた。水源は現在は駐車場になっている南青山3丁目6の辺りにあったと思われる。

(完)

10月27日(日)。台風一過の晴天の下、地下鉄銀座線青山1丁目から天現寺橋までおよそ4キロの“笄川続編ツアー”を行いました。前回の笄川ツアー(4月27日)は青山霊園の台地の西側の地域(南青山4丁目、6丁目から西麻布4丁目にかけて)で、外苑前の梅窓院からの流れと根津美術館の池からの流れをたどり、西麻布の笄橋まで歩きました。今回は青山霊園の東側(南青山1丁目)から始まります。ルートは、笄川東側の水源①蛇ヶ池の西端(ヤマト運輸駐車場)→蛇ヶ池の東端から南へ(南一児童遊園)→青山霊園東側暗渠→麻布台懐古碑→“法庵寺からの流れ”の暗渠(星条旗通り)→水源②法庵寺前→(霊園東側の暗渠に戻る)→蛇ヶ池からの流れと西側笄川の合流点→西麻布交差点→笄橋(“法庵寺からの流れ”と笄川の合流点)→福田会前の暗渠→広尾橋→笄川の天現寺橋→渋谷川の天現寺橋で12:30 解散です。合計約4000メートル、およそ3時間の行程で、前回のツアーと併せて笄川のほぼ全ての流れを探訪することになります。台風で日程が変更になったため参加者は6人と少人数でしたが、和気あいあいの半日になりました。

1 蛇ヶ池の痕跡を求めて(水源①)

朝9時に地下鉄銀座線青山1丁目に集合し、明治18年の地図(上出)を参考にして笄川東側の流れの水源①蛇ヶ池の跡の探訪に出発しました。

私たちは、地下鉄銀座線青山1丁目から出て、青山霊園方向(南)に319号線をおよそ400メートル歩き、南青山1丁目12のヤマト運輸の駐車場前に行きました。そこは蛇ヶ池のちょうど西端に当り、向かい側の青山霊園もその辺りがすり鉢のようになっていて、ここが池尻だったことを感じさせました。

ヤマトの駐車場一帯は一段窪んでいる場所で、地図を見ると蛇ヶ池の西側半分に当たります。私たちは池尻の北側にある青山公園に入り、そのまま時計回りに池の周りを歩こうと思いました。しかし池の北側には道が無いので、いったん青山公園の北端まで大回りして、外苑東通り近くに出ました。そこから池の真ん中を南北に通る形のヤマト駐車場裏の道に出て、この道を南に向かって少し歩いてから左側(東)の脇道に入り、ジグザグと坂を上り、池の東端(歯科医院、南青山1丁目17-4)に着きました。この辺り一帯は住宅街で、かつては大きな池の水際だったなんて想像もつきません。

次に坂を下りながら、池の南側を歩いて先程のヤマト駐車場裏の道の続き(南側)に出ました。この辺りは蛇ヶ池から川が流れ出した場所と考えられます。しかし道沿いには長い建物が並び立ち、またその奥はのっぺらぼうのコンクリートの敷地で、川跡の形跡は何もありません。私は「川がこの辺から流れ出していたことを想像して下さい」と一声叫びました。その後、川の流れはデニーズの駐車場を通り、319号線を横切って青山霊園の駐車場に入っていました。ここまでで、池の周りを西端から4分の3周ほど歩いたことになります。

青山霊園の脇を南に歩いて行くと、南青山陸橋の手前の「やすらぎ会館」前に海抜23.6メートルという標識がありました。ヤマトの駐車場の海抜は『地図から住所検索』によると25.5メートルなので、約100メートルの間に標高が2メートル下がっており、かなりの傾斜です。往時の笄川の流れは速かったことでしょう。

2 青山公園で昭和の歴史にひたる

南青山陸橋を潜り青山霊園に沿った道路を歩くと、道の左手に青山公園南地区が始まりました。小高くなった公園には道路沿いに長い下水が設置されていて、雨が降ると大量の水が流れるようになっています。資料の『御江戸大絵図』(記事トップ参照)を見ると蛇ヶ池は大きなお芋のような形で、この辺りは池の一部か湿地帯であったと思われます。明治18年の地図では「字五反田」という幅広い農地になっています。

私たちはここで川跡を離れて青山公園南地区の中に入り、かつて2.26事件で名高い旧歩兵第3連隊があった六本木7丁目の地形と歴史を見ました。公園のなだらかな傾斜を上っていくと、細かい字が刻まれた「懐古碑」が林の奥に建っていました。歩兵第3連隊と第5連隊の有志が建てた石碑でした。新龍土町(現在の六本木7丁目)という土地の謂れ、陸軍が明治22年に初めてここに移転して来たこと、連隊が中国の東北地方やマレーシアなど南方に出征して行ったこと、最後は首都防衛のための連隊が編成されて終戦を迎えたことなどが綴ってありました。ふと芭蕉の有名な句「夏草や兵どもが夢の跡」を思い出しました。

右手には米軍が現在使用しているヘリポートが見えました。参加者の方が「夕方になるとヘリコプターが下りてきてバタバタと音がする」と周りの様子を教えて下さいました。ここからは見えませんがすぐ南側には米軍の星条旗新聞社があり、星条旗通りが東西に走っています。昔陸軍の町だった名残りが米軍施設に感じられます。左手を見ると歩兵第3連隊の営舎跡に建設された国立新美術館が木々の間から見えました。営舎は戦後に米軍に接収され、昭和33年に返還され、しばらく東大生産研究所として使われていましたが、2007年に国立新美術館として再出発しました。その白い建物を見ていると、どこか旧歩兵第3連隊の営舎の面影を留めているように思えました。

ところで、国立新美術館のロビーにある旧陸軍第3連隊兵舎の模型を見ている時に意外な発見をしました。その模型には青山霊園の脇を走る電車と共に川が流れていたのです。川の場所から考えておそらく笄川で、南青山陸橋の手前から眺めた景色でしょう。

3 水源②“法庵寺からの流れ”と星条旗通り

次に私たちは、上の地図を参考にして星条旗通り沿いの暗渠“法庵寺からの流れ”に向かいました。

星条旗通りはなだらかなカーブを描いていますが、その歩道のヘリは角ばって曲っており、暗渠の痕跡を留めています。「合流」と書かれたマンホールが歩道に数メートルおきに並んで、ここが暗渠であることを実感できました。星条旗新聞社を通り過ぎ、六本木トンネルの手前に来ると、その辺りの道の両側が高台になっていて、星条旗通りが南北の台地に挟まれた谷であるのが分かりました。六本木トンネルを過ぎて約200メートル道を上ると法庵寺がありました。お寺の門はどっしりと黒い瓦ぶきで、長い歴史を感じさせました。

“法庵寺からの流れ”がいつ地表から姿を消したのか、東京都下水道局に伺ってみました。港区出張所の方の話では、「川のことは分かりませんが、星条旗通りに下水道本管が入ったのは昭和30年です(注1)。下水道本管は普通は車道の下に作られますが、この道路では歩道の下にあります」ということでした。以前に地元の方から「昭和20年代終わりごろには川の溝はあったが、普段は乾いていて大雨が降った時だけ流れていた」という話を聞いたことがあります。星条旗通りの開始については、港区道路台帳係の方によると、「星条旗通りは区道です。昭和32年に墓地下から法庵寺の所まで道路法で認定された正式な道路になりました。昭和36年にはその続きの部分が外苑東通りまで延びて、正式な道路になりました」とのお話でした。

現在の『東京都下水道台帳』によると、法庵寺近辺から墓地下まで下水道が敷設されていますが、先ほど述べたように、星条旗通りではそれが歩道の下にあります。おそらく昔の川跡を利用して下水道管が敷設されたのでしょう。その形は昭和8年の「新龍土町」(1500分の1)に描かれた川のルートとほぼ同じです。川跡ということになると、先の「御府内場末往還其外沿革図書」に描かれた川のルートともほぼ同じということで、嘉永元年ごろにお寺の西から流れ出した川の姿を時を超えて眺めていることになります。江戸時代の人々がこの流れの中で大根を洗ったり魚を採ったりしている姿が想像できます。

4 堀田坂から福田会へ

笄川の暗渠の道は笄橋を過ぎた後、堀田坂(西麻布4-8-2)の下から緑が多い車の通りが少ない小道になりました。堀田坂の上はかつて譜代の幕臣堀田家の下屋敷で、後に皇室御料地になり、一部は日本赤十字病院に提供されました。堀田坂は渋谷区との境にあり、笄川は現在の渋谷区と港区の区界を流れていました。

堀田坂を過ぎたところから福田会(ふくでんかい:児童養護施設)の建物が200メートルぐらい続いていました(注3)。日曜日のせいか子供さんの姿は見えません。矢島様は昭和10年頃福田会によく遊びに来ていたそうで、この地域と川の様子を以前に話して下さいました。「孤児院は外苑西通りの裏、後の広尾ガーデンヒルズの下の場所で、2000坪以上の広々した敷地があり、山に登る小道や遊ぶ場所が沢山あった。福田会の子どもたちと幼稚園で一緒だったので良く遊んだ。現在高台は広尾ガーデンヒルズだが、当時小高い山の上にまた山が重なっているようだった。孤児院の前を細い清流が広尾橋交差点に向かって流れていた。くるぶしぐらいまでの清流だった。川の周りにはバッタがたくさんいた。下流の方は草に隠れて見えなかったが、川はずっと流れて、広尾橋の交差点の手前のどこかで消えていた。大人になってからも、広尾ガーデンの先で再び流れが出ていて、音を立てて渋谷川に流れ込んでいた。福田会の前ではちょろちょろした流れだったのに不思議だった。」私たちも細い清流を思い描きながら福田会の前を歩きました。ところが後日東京都の下水道局にお伺いして調べたところ、下水道管敷設の工事は昭和7年に竣工したことと、下水道管は幅3.11メートル高さ2.42メートルと大きな四角い管で、それがかつての川の暗渠だったことが分かりました。では矢島様がご覧になった地表を流れていた清流はなんだったのでしょうか。「不思議だった」と話された通り、それは笄川の暗渠の上を通る小さな流れだったようです。おそらくは辺りの高台から湧いた水が流れていたのでしょう(拙著『あるく渋谷川入門』151頁「蛇ヶ池から天現寺橋まで」参照)。下水道局のお話では、「下水道工事をしてもその跡に何らかの清流は残っていた可能性がある」ということでした。 ツアーの話に戻りますと、私たちは福田会の前を抜けて、オマーン大使館の先のカーブになった道に出ました。カーブの様子を見ると、上の「麻布広尾の秋」『東京写真帖』の写真はどうもこの辺りの場所のようです。写真の左右に高台がありますが、オマーン大使館の西の高台には現在は日赤があり、東側にはスイス大使館やマンションが立ち並ぶ愛育会病院の高台がありと、写真の地形と合います。多分この辺りが写されているのでしょう。

5 広尾橋から天現寺橋へ

私たちは小道を南に歩き、かつての久邇宮邸跡(堀田邸跡)に作られた聖心女子大の前を通って外苑西通りの広尾橋に出ました。広尾橋交差点には現在は川跡が残っていませんが、昭和8年の地図(上図)を見ると、交差点で川の流れが道の西側からいったん東側に移っています。地図には磯野邸が描かれ、交差点を越えた川がその庭先を道に沿って流れています。現在はその場所はレストランや本屋さんが入る“広尾ガーデン”になり、外苑西通りから外れた笄川はその下を流れています。今は繁華な商店街ですが、広尾ガーデンの裏庭は緑が多く、昔の笄川の川縁を思い起させます。

6 2つの天現寺橋

いよいよ最終目的地の天現寺橋です。私たちは渋谷川に向かって歩き始めました。外苑西通りの右手(西側)にはモダンな広尾プラザ、隣に大きな都営広尾五丁目アパートが見えました。かつて都営アパートの場所は都電の広尾車庫でした(注4)。笄川(渋谷区と港区の区界)は、地図では広尾ガーデンの建物の下から出た後、100メートルほど外苑西通りの東脇を流れ、一度は右(通りの真下)にカーブしてから天現寺橋交差点の東端を通って渋谷川に流れ込んでいます。

ところで、天現寺橋というと渋谷川に架かる橋と思いますが、江戸時代から昭和の初めまでの天現寺橋は笄川に架かっていました。当時は渋谷川に平行して東西に走る道があるだけで(今の明治通り)、この辺りには渋谷川の南側に抜ける南北の道はありませんでした。渋谷川と笄川が流れていた様子が「広尾毘沙門堂」『江戸名所図会』に残っています。笄川の終点天現寺橋の名前の由来ともなっている天現寺の絵です。参詣の人々で賑わう毘沙門堂の背後、画面中央を渋谷川が流れています。そして笄川と思われる川に架けられた橋(天現寺橋)を杖をついて渡っている人が描かれています(赤丸部分は拡大図)。人が沢山歩いているところを見ると、渋谷川に沿って続く東西の道は繁華な通りだったのでしょう。向こう岸にはうねうねと続く田んぼと山が描かれています。昭和8年の地図には天現寺前で渋谷川を渡る橋が描かれていますが、これは市電に用いられた小さな橋で、人が行き交う道ではありません。

では現在のような渋谷川に架かる天現寺橋はいつできたのでしょうか。昭和12年の地図には大きな橋と計画道路が描かれています。おそらくは昭和15年に行われる予定だった“幻のオリンピック”の準備のためだったのでしょう。かつて笄川に架かっていた天現寺橋は、現在は交差点中程のやや東寄りの場所です。私たちはこの地点を歩道から眺めて、しっかり確かめました。そして現在の天現寺橋の近くで記念写真を撮って、本日のツアーを終了しました。

その後、交差点近くのお店「海人の家」の日当たりのよいテラスで沖縄料理をいただき、当日のルートを振り返ったり、スマホの地図をチェックしたりと大いに盛り上がりました。

(注1)“法庵寺からの流れ”の暗渠化の年代は記録が見つかりませんが、東京都下水道局で下水道台帳を見せていただいたところ、下水道管の各路線図には、下水道管竣工年度が記入されていました。それによると星条旗通りの下水道管敷設は墓地下から六本木トンネルの手前60メートルまで(星条旗新聞社前の部分)は昭和30年に竣工しました。その地点から六本木トンネルまでは平成14年、トンネルから外苑東通りまでは平成3年の竣工でした。(注2)『東京市麻布区全図番地界入』(大正13年、東京逓信局編纂、5000分の1)の地図を見ると、青山霊園の西側の笄川は既に暗渠になっていて川は描かれていません。東側は、“法庵寺からの流れ”が「墓地下」から西麻布交差点まで描かれています。西麻布交差点から堀田坂(西麻布交差点から約400m南)までも暗渠になっています。堀田坂から天現寺橋までは笄川が地表を流れています。

(完)

ravel h

2013年5月14日 現在の恵比寿たこ公園のコウホネは、2011年7月に渋谷区松濤公園の池から株分けしたものです。この株は、元々は「渋谷区立白根記念郷土文化館」の池にあり、平成17年の文化館の建て替えの際に、松濤公園に預けられました。斎藤政雄『ふるさと渋谷・見たり聞いたり100題』(注)によると、白根記念郷土文化館のコウホネの株は、かつて宇田川上流に群生したコウホネの子孫です。宇田川上流は昭和初期に暗渠化されているので、コウホネは随分久しぶりに渋谷川上流の故郷に帰ったことになります。 コウホネの植え替えをご指導いただいている生物学の鈴木利博先生に、「せせらぎに株分けをして、一安心しました」と申し上げたところ、「安心するのは根が着いてからですよ」とのお答でした。それを聞いて、箱根湿生花園学芸員の松江大輔先生に最初にコウホネの栽培について伺ったことを思い出しました。「コウホネは活着さえすれば、それほど弱い植物ではありませんが、最初の年はなかなかケアが難しく、根が浮いて来たり、または深く植えすぎると根が腐るようなトラブルが起こるので気を付けて下さい」と。コウホネが新しいホームで無事に根付くのかどうか、とても心配でした。

4月半ばになって、「せせらぎ」の木場様からコウホネの写真付きのメールが届きました。ご紹介すると、<3月にお持ちいただいた、「こうほね」は写真のようになっております。わかりづらいと思いますが、先が丸い葉先のようなものが、何本か出てきました。だんだん暖かくなってまいりましたので、お出かけください。 4月22日、「水と緑の会」のメンバーで「せせらぎ」に見学に出かけました。その日は良い日和で、1階の庭をぐるりと回る大きなビオトープにはオタマジャクシが群れ、3つの鉢は建物に近い池の中ほどに並んで置かれていました。明るい日差しの下、鉢一杯に水中葉が茂っています。株分けしてまだ1か月なのに昔からあるみたいな貫禄です。水中葉の真ん中に花のつぼみが2つ。一つは水の上にすっくと立ち、もう一つは水中です。つぼみはまだ緑色で硬そうですが、あと2週間位で先が割れてきて、黄色い花が咲きそうです。木場様がメールで書いていらした「先が丸い葉先のようなもの」とはこのつぼみでした。 鉢の脇には素敵な説明板が立っていて、次のように書かれていました。「コウホネは、かつてこの土地に流れていた渋谷川支流の河骨(こうほね)川に群生していた水生植物で、川の名前の元になりました。「せせらぎ」の池のコウホネは、渋谷の鍋島松濤公園から移植したもので、明治・大正時代に河骨川に自生していた株を受け継いでいると伝えられています。太い根茎に水中葉、浮き葉、水上葉を付け、春から秋にかけて水から突き出た黄色い花を咲かせます。」

「せせらぎ」には、お年寄りの他にも子どもたちや家族連れの人々、そして地域でボランティアをする皆さんがたくさん来ます。コウホネの黄色い花や、水中、水面、水上に三重に茂る緑の葉を観賞して、かつての河骨川や唱歌『春の小川』の歌を思い起こしていただければ最高です。 (注) 斎藤政雄「 「昔、わが渋谷の里にも 『新修渋谷区史』に、「大向小学校(現在、東急本店)付近の湿地(宇田川筋)をかわほね沢と言った」と見えるが、藤田佳世さんに聞くと、昔は宇田川の上流にも河骨が咲き、足元のスミレやタンポポの色に加えて、黄色い花が美しかったという。 小学唱歌「春の小川」(作詞:高野辰之、作曲:岡野貞一)の湧水源は、今も代々木四丁目地内の浜田さんの屋敷内にあるが、ここから流れ出るせせらぎを河骨川と呼び、かの名作の舞台となったことも、なるほどとうなずける。 今日、区内には野生の河骨は存在しないが、浜田家、山谷小、白根記念郷土文化館では、この由緒ある河骨を植えて、今に伝えている。清楚に咲く花が、ひときわ美しい。」 wwwwwwwwwwwww (完) 恵比寿「たこ公園」のコウホネを株分け ―3月21日 渋谷区西原「せせらぎ」のビオトープに―

2013年1月23日のこと、池を覗くと、池の底の土の表面に小さな緑の新芽が出ていました。写真にも写らないほど小さな芽です。これで「今年も無事に出てきそう」。その後、池の面に氷が何回も張り、一時は氷の厚さが1センチほどになりましたが、芽は少しずつ大きくなっていきました。

さて株分け当日の3月21日、朝10時過ぎに渋谷区土木課の方が、およそ20リットルの荒木田土を公園に運んで下さって、植え替えが始りました。一昨年にたこ公園に池ができた時、鍋島松濤公園からのコウホネの株分けを指導してくださった生物の鈴木利博先生が、今回も来て下さいました。先生から、矢継ぎ早の質問がありました。「どの株を分けるのですか――何鉢せせらぎに持って行くのですか――まず根の様子が見たい――株が取りだせない時に、鉢を割って出してもいいですか――根を切るはさみはありますか。」あたふたする私をしり目に、作業はどんどん進みました。5号鉢(図参照)を水中から持ち上げると、コウホネの根は鉢の底の穴から長く伸び出して、まるで白い髭のよう。先生はその伸びた根を見て、「元気いっぱいの根だ。非常にいい状態、丹精の賜物だ。」とほめて下さいました。鉢の表面にお芋のように盛り上がった太い根(根茎)は、養分をタップリため込んでいます。結局、真ん中の丸い鉢2つ(2号鉢と5号鉢)、長四角のプランタ(4号)の株を半分に分けました。

株分けのやり方ですが、鉢は割らずに、シャベルをテコのように使ってコウホネの株を泥と共にそっくり取り出しました。泥は固く、根はお互い絡まっていました。そこで水の中に入れてほぐして泥を落とし、ひげ根をカットしてからはさみで株を分けました。白いひげ根が沢山出ていてカットするのがかわいそうですが、また伸びて来るそうで鉢の形に合わせて根を短く切りました。

先生が株分けをしている間に、私たちはバケツに荒木田土と水を入れ、こねて泥を作りました。荒木田土は袋の中で乾燥していて、バケツに移す時に舞い上がり、「黄砂」もこんな様子かと思えるほど。水でこねると粘土になり、まるで泥遊びのようです。植え替え用に「ダノン浅鉢10号」(口径32センチ)3鉢を用意し、そこに株分けしたコウホネ8株と土を入れて、「せせらぎ」に運ぶ鉢を作りました。根が浮かないように、土の上にこぶしほどの玉砂利を載せました。皆張り切ったせいか、予定より早く11時半頃に終了。午後に新しい鉢を公園課の方に「せせらぎ」まで運んでいただくと完了です。

1時半過ぎになると、土木部公園課のバンが到着。「渋谷区土木部」と車の胴体に大きく書いてありました。さっそく鉢を載せて「せせらぎ」に向かって出発!

幡ヶ谷の「せせらぎ」に着くと、「せせらぎ」の木場次長さんが待っていて下さって、鉢をお渡ししてホッと一息。コウホネの新しい住処となるビオトープを見ると、その大きくてうららかなこと。本当に居心地よさそうな広い池です。かつてコウホネは、この高台の「せせらぎ」からおよそ1キロ離れた河骨川上流に群生していたので、“コウホネ故郷に帰る”というところ。

公園課の方が、早速3つのコウホネの鉢をビオトープに設置して下さいました。池にはお日様が燦々と当り、そよ風でさざ波も立っています。周りの芝生では、お年寄りから子どもまで、桜を眺めたり、散歩をしたり、駆け回ったり。木場さんが「あっ!」と叫びました。子供が何かいたずらをしたようです。「でも怒らないでおくのですよ」と一言。そこにさっそく、第一号のお客さんが来られて、移植したばかりのコウホネを興味深そうに眺めていました。伝説のコウホネがこの地でしっかりと根付き、可愛い黄色い花を咲かせますように。 このプロジェクトは、渋谷区の公園課、土木事務所、福祉課を始め、多くの方々のお世話になりました。関係者の方々のご支援とご協力に改めてお礼申し上げます。

ravelc 2013年2月16日 渋谷川の起点が変わる、ルートが変わる -雨水貯留施設の設置と稲荷橋周辺の変貌- 渋谷川のルートを変更する工事が渋谷駅前の地下深くで行われています。地上からは全く見ることができないので、少しご説明します。 話は昨年(2012年)10月にさかのぼります。「あるく渋谷川・探訪ツアー」(水と緑の会主催)の準備のため金王八幡宮の神職、田所克敏様にお会いした時に、「もう渋谷川は東横のれん街の下を流れなくなるのですよ。渋谷川移設の工事があって、お祓いをしました」とお聞きして驚きました。渋谷川の歴史に残るような大ニュースです。ツアーが終わって、早速、現地の案内看板に表示されていた渋谷駅東口基盤整備工事の施工者(東急・清水・鹿島建設共同企業体)に電話をして、渋谷川移設の様子を伺いました。電話に出た方は「私たちは工事の現場のことしか分からないが」と断りながらも、現在の様子を親切に話して下さいました。 「地下の渋谷川は、のれん街の下から外します。渋谷駅では、現在、東急東横線・副都心線相互乗り入れ、ヒカリエの完成など、駅の構造やビルがどんどん変わっていますし、新しくできる施設もあります。東急東横店も建て替えるので、それらの間で人々がスムーズに行き来ができるように、地下に最適なルートを作らなければなりません。その一環で、のれん街の下を流れている渋谷川を動かすのです。」

「工事をやりやすくするため、道路にふたを掛け、土が崩れないようにしてから、地下に大きな空洞を作ります。その空洞に、10年ぐらいかけて幅広い通路や、地下3階には渋谷駅地下街の浸水被害を防ぐための雨水貯留施設を作ります。そのため、現在はのれん街の地下を通っている渋谷川を、バスロータリーの下(東方向)に動かします。区間は宮益坂下の交差点の辺り(のれん街の北)から稲荷橋の手前(のれん街の南)のところまでです。」 昨年11月には、駅の開発と渋谷川の関連について、さらに詳しい情報を関係者の方々から伺いました。先ず、のれん街の下にあった渋谷川がどのようなルートになるのかについて、下の資料を見せていただきました。平成21年6月の渋谷区の「渋谷駅街区基盤整備都市計画変更のあらまし」の冊子には、「将来計画案」として、新しい川のルートと、新たに「渋谷川の終点(流れの出発点のこと…著者)」となる稲荷橋が描かれていました。現在の「終点」(「現況」参照)と新しい終点の稲荷橋との間は、下水道に変更されていました。渋谷川は少し短くなります。また「渋谷駅の地下街対策として雨水貯留施設を設置し、降雨量1時間50ミリ対応から、能力がアップして75ミリ対応になる」というお話でした。大きな台風が来ても駅の地下街が浸水しないと思うと一安心ですね。

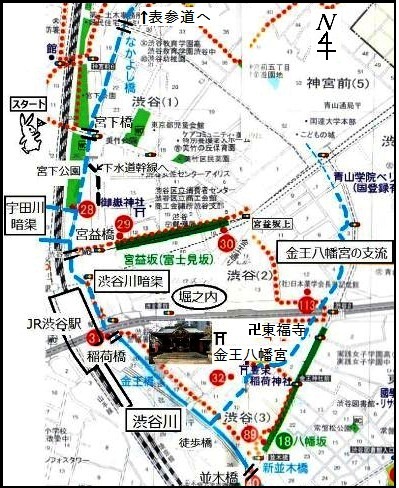

もう一つ伺ったのは、稲荷橋近傍のお話です。渋谷区は、昨年11月9日に、「公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、都市・地域再生等利用区域を指定しました。」と公表しました(渋谷区ホームページ「お知らせ一覧」)。それによると、都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設として、稲荷橋及び金王橋近傍に新設するイベント広場、また稲荷橋から金王橋区間に設置される施設として、水景施設のための排水管渠(再生水を流す管)があげられています。 このことについて担当の方にお聞きしたところ、下流の並木橋から流していた落合水再生センターの再生水を利用して、うるおいのある渋谷川を創りだす方針が決まったとのことでした。まちづくりで渋谷川についてアンケートを取ったところ、①きたない、臭いという意見と、②水と緑の空間にして地域の財産にすべき、という二つの意見があったそうです。一昨年(2011年)12月に設置された渋谷川の環境整備協議会(稲荷橋から八幡橋区間)で、地元の合意形成が図られ、水景施設を取り込んだ水辺空間を創出する方向性になったそうです。川の周辺で物産展や神社のお祭りなどもできるようになると素晴らしいですね。具体的な渋谷川の環境整備内容はこれから検討されるようですが、こうした計画の背景には、平成23年3月に河川占用許可準則が改正されたことがあります。 今まで、稲荷橋近くは雨の時以外は渋谷川の乾いた川底が見えて、散歩するような雰囲気ではありませんでしたが、工事が完成すると、落合水再生センターからの再生水(清流復活水)がシャワーとなって大量に川に流れ込みます。辺りに大小様々な植物が植えられて、コンクリートで埋め尽くされた今の環境は一変することでしょう。 なお、渋谷区は平成24年10月に「渋谷駅中心地区基盤整備方針」を発表しました。河川・下水道の整備内容も改定されているのでご覧ください。 また東急電鉄株式会社のホームページに、渋谷駅南街区のプロジェクトに関する都市計画提案のリリースがあります。今回の渋谷川の再生に関する記述が遊歩道の話も含めて載っていますので、併せてご覧下さい。 raveld 2013年1月3日  渋谷川本流と金王八幡宮の支流(『渋谷区文化財マップ』より作成) 1 宮下公園からスタート 渋谷川の本流は、かつて新宿御苑東(四谷大木戸)の玉川上水余水などから始まり、明治神宮の「清正井」からの湧水を合わせて渋谷に向かって流れていました。今回は、先ず宮下公園に行って公園の高台に立ち、原宿、千駄ヶ谷方面(北東)からビルの間をぬって流れて来る渋谷川暗渠の道を眺めました。原宿の表参道を越えて来た渋谷川暗渠は、明治通りを斜めに渡り、宮下公園の東側に沿って渋谷駅に向かいます。明治通りと交わるところには今も「宮下橋」の親柱が残っています。この辺りの町名は、旧皇族梨本宮邸の西の低地にあったことから、昭和になって宮下町となりました。

渋谷区立宮下公園には、フットサルのコートやロッククライミングの壁、スケート場などがあり、スポーツ用品のナイキが管理しています。ナイキが公園の命名権を持っていますが、まだ「宮下公園」のままです。下の写真は、昭和26年に当時の東横百貨店屋上から撮られたこの地域の写真ですが、現在の宮下公園の場所には戦災で焼けて何もありません。原宿方面(北東)から来た渋谷川の流れが、宮下公園の脇を流れて渋谷駅に向かう様子、そしてワシントンハイツ明治神宮の杜などの場所が分かります。写真を拡大してご覧ください。

次に宮下公園から暗渠の道をさかのぼり、上流のなかよし橋に向かいました。なかよし橋は渋谷1丁目18と29の間にあった橋で、かつての橋の上流部分の道が緑に塗られ、その脇にフェンスを設けて川の形を残しています。昭和36年に稲荷橋(渋谷駅南側)から上流部分の暗渠化が始まり、宮益橋より上流は下水道幹線(千駄ヶ谷下水幹線)となりました。川を暗渠化したことは残念な気もしますが、当時は大きなメリットがありました。それまではし尿・汚水を海に流したり農地にまいたりしていましたが、その頃から下水道に流して衛生的に処理するようになりました。東京の他の中小河川も下水道になり、他の地域でも同じ傾向があったためと思われますが、昭和36年以来、赤痢のような伝染病のり患率も減少しました(*1)。なお、千駄ヶ谷下水幹線は、宮下橋交差点(昔の宮下橋)の下流で渋谷川下水道幹線(明治通り下部)に分岐され、芝浦浄水場まで行ってから浄化されて海に流れます。

なかよし橋から再び宮下公園に戻り、今度は公園脇の暗渠の道に入りました。その暗渠は140メートルほど続く細い真直ぐな道で、オートバイや自転車が並んでいました。参加されたお一人の方が、まだ地上を流れていた渋谷川のことを覚えておられて、面白いお話しを聞かせてくれました。「戦後のことですが、この辺りののんべい横丁にヘビ屋さんがあって、大きなヘビが逃げ出して皆が大騒ぎしたことがありました。そのヘビが渋谷川に飛び込んでしまって」。大きなヘビが川にシュルシュルと入って逃げて行く姿が目に浮かびますね。ヘビは川に入れて幸せ?だったでしょう。 ところで、この暗渠の道の出口近くにに昭和32年の渋谷川の写真が掲示され、「下水道施設を更生しています」という看板が出ていました。「更生」とは不思議な言葉ですね。この意味を以前に下水道局にお尋ねしたところが、次のようなお話でした。

2「宮益坂」の昔と今 宮下公園脇の暗渠の道が終わると宮益坂の下に出ます。宮益坂はかつて富士山が良く見えたので富士見坂と呼ばれていたそうです。後に御嶽神社の御岳権現の御利益にあやかって「宮益坂」と命名されました。(注2)19世紀半ばにこの地域を描いた江戸切絵図「青山渋谷絵図」を見ると、図面の北(上部分)から西に向かって渋谷川が廻り込んで描かれていて、西側の中心に金王八幡宮、その少し上に道玄坂と宮益坂があります。その部分を拡大したのが右の図です。渋谷川に沿って田んぼが並び、画面中央の東西に走る太い道があり、川の左側が道玄坂で右側が宮益坂です。川には宮益橋がかかっていました。その南に金王八幡宮があります。渋谷駅近くの田んぼは六反田と呼ばれていたそうです。宮益坂の辺りは宮益町(注3)で、江戸時代に渋谷の地域で最も早く町になりました。

明治8年には、宮益橋の脇にこの地で最初の区立小学校となる「渋谷小学校」が建ちました。場所は明治通りと宮益坂が接する場所(旧中渋谷2番地)で、1388m²の土地にかやぶき屋根平屋建て69m²の校舎があり、先生は3人、生徒は84人でした。学校の運営費用は、宮益橋近くの渋谷川水車(三井の水車)の収益で賄いました。(東京都渋谷区教育委員会「渋谷区近代学校教育発祥の地」碑文より)

時代は変わりますが、 下の写真は、現在の道路の下に残る宮益橋の橋げたです。コンクリートの橋げたからゴムのカーテンが下がり、その向こう(北側)は千駄ヶ谷下水幹線で、私が暗渠の中に入って見学した時は、濃い霧がもうもうと立ち込めていました。

私たちは宮益橋を後にして、渋谷駅東口のバスロータリーを東急東横店の「のれん街」に沿って南に向かって歩きました。「のれん街」の地下には渋谷川が流れていますが、その辺は工事中との看板が駅にあり、良く見ると“渋谷川移設”と書いてありました。この移設については、先日、金王八幡宮の神職の田所克敏様にお会いした時にお話をうかがいましたのでご紹介します。 3 中世「堀之内」に思いを馳せて

そのまま「のれん街」の前を南口辺りまで歩いて来て、バスロータリーの歩道橋に上りました。国道246にかかる歩道橋を越えた所で、稲荷橋から開渠となって足下を流れる渋谷川を確かめ、向きを変えて六本木通りから宮益坂までの方向を眺めました。六本木通りの上を空を覆うように首都高速が走っています。首都高が無ければ、この辺り一帯がどんなにか広く見渡せることでしょう。この地域は中世の時代に「堀之内」と呼ばれ、渋谷城という伝説のお城がありました。当時は渋谷川の本流と金王八幡宮の支流が城を囲んで、ちょうどお堀のように守っていました。 私たちは歩道橋の上で中世の「堀之内」の様子に思いを馳せてから、歩道橋を降りて渋谷川に沿って明治通りを東南(恵比寿方向)へ向って歩きました。川はこの後に金王橋、八幡橋と続きますが、いずれも金王八幡宮にちなんだ名前です。「金王八幡宮の支流」はその隣の徒歩橋の所に流れ込んでいましたが、今は痕跡が何もありません。私たちは時間に遅れたこともあり、一つ前の八幡橋の道から金王八幡宮に向かって坂を登りました。

4 金王八幡宮の由来 金王八幡宮では、神職の田所克敏様から八幡宮の「ご由緒」や江戸時代に造営された社殿について話を伺いました。金王八幡宮は11世紀終わりからある古い神社で、源義家と関東の豪族河崎基家によって居城内に創建されました。基家の子重家は、禁裏の賊を退治した功により堀河天皇から「渋谷」の姓を賜り、この地が渋谷と呼ばれるようになったそうです。現在も境内に渋谷城の砦の石が保存されています。

現在の御社殿は、徳川2代将軍秀忠の世、慶長17年(1612)に春日局と青山忠俊によって造営された建物です。江戸初期の様式を残す総漆で、平成4年には氏子さんの協力で漆を塗り替えたそうです。ツアーの参加者の方が「幾らぐらいかかったのですか」と尋ねていましたが、お答えは神職様からお聞き下さい。漆で塗られた社殿の欄間には様々な動物が彫られていますが、その中でもバクは鉄(武器を暗示する)を食べると言われ、平和の象徴だというお話がありました。その後、宝物館を案内していただき、大きな神輿や金王丸の錦絵、また昔の渋谷城と渋谷川、金王八幡宮の支流を配した模型を見学しました。この模型は当時の渋谷城の様子をリアルに再現したもので、國學院の学生さんたちが製作したそうです。

また田所様は、『江戸名所図会』に描かれた金王八幡宮「金王八幡社」と堀之内の湧水「金王麿産湯水」(誕生池)、そして氏子区域の地図などの貴重な資料を私たちに下さいました。図会の「金王八幡社」には、当日私たちが探訪した「金王八幡宮の支流」の昔の姿が太鼓橋と共にはっきりと描かれ(下左図の水色部分を参照)、「金王麿産湯水」には、しめ縄を張った小さな池の姿が描かれていました。田所様には本当にお世話になり、ありがとうございました。

5 八幡通り(旧鎌倉街道)と「黒鍬の谷」

私たちは東福寺の門前を通り六本木通りに向かって歩きました。昔の川のルートは、東福寺の前の道から離れて斜め向かいの「日本情報産業ビル」の下に入り、同ビルの裏側に沿って六本木通りの渋谷2丁目交差点につながっていたようです。私たちは六本木通りに出て交差点に行き、そこで暗渠と合流しました。渋谷2丁目交差点から国道246に向かう道は八幡通りと呼ばれ、「いざ鎌倉」で歴史に名高い鎌倉街道の一部です。弓のように大きく弧を描いた道の西側を流れていたのが金王八幡宮の支流で、東側には現在の青山学院大学があります。

大正15年(後出)の地図によると、当時は金王八幡宮からこの渋谷2丁目の交差点辺りまでがすでに暗渠となっていました。交差点を渡ると、森様は最初に、流れの左側(西側)の少し離れたところにある本間様の井戸の跡を案内して下さいました。

「これは夜も昼もずっと出続けた井戸で、ある時に下水道代があまりにも高いので埋めてしまったそうです。渋谷川支流を暗渠化した後にできた井戸と聞いています。」川は昭和25年の区画整理で暗渠になったのですが、水量が多くて、行き場が無くなってあふれ出たのでしょう。

砂利道の出口は国道246からおよそ50メートル手前でした。その先は、246までマンションがさえぎっていて川の跡はたどれませんが、この先を北の方向に延ばすと、246を渡ってちょうど「こどもの城」につながっていました。森様にはここまでご案内いただきました。いろいろと教えていただき、ありがとうございました。

6 昭和16,7年頃の川の流れ ところでこのツアーを企画する前に、金王八幡宮の支流の水源とルートについて、渋谷2丁目町内会長の浅妻正行様からお話を伺い、またルートを推測できる渋谷2丁目付近の最新の地図をいただきました。昭和16,7年頃の川の様子を物語る貴重な証言ですので、ご紹介します。

「小川はいつもサラサラ流れていたので、この辺りのどこかに水源があったと思います。その頃、青山車庫はこどもの城から奥の一帯でしたが、車庫には小さな湿地帯があったので、その辺りから水が流れ出していたのかもしれません。私も車庫の草むらの中の湿地は見ていますし、92歳で先日亡くなった方も湿地のことを何回も話していました。青山車庫の北側の斜面にある青山病院の池には、今でも水が湧いていてザリガニもいます。昔は広い敷地に電車を回転させる丸い機械があり、車庫に戻った電車は回転してまた出て行きました。それを見るのは怖いけれど面白かった。車庫の近くに職員の休憩所と交通局があり、昭和10年過ぎに、呉服屋だった親が出張販売によく出かけて、私も一緒に行き、機械の奥にあった草むらで遊びました」

証言は続きます。「私は5歳ごろに疎開しましたので、川のその後を町の皆さんに聞いてみたところ、昭和25年に区画整理があったが、その時を境に川は暗渠になったようです。現在の六本木通りまで来ていた川が当時どうなっていたかは、私も周りの人もはっきりした記憶がありませんが、あの辺りが湿地帯でじめじめしていたことはよく覚えています。」 後になって、昭和10年(1935年)の地図「八幡通り一丁目・緑岡町」(「東京市渋谷区地籍図」上巻・内山模型製図社編)を渋谷区土木清掃部の方からいただきました。それを見ると、今の六本木通りの渋谷2丁目交差点付近Aから凡そ110メートル上流のBまで川の流れがはっきりと描かれています。その40メートル先のCからおよそ90メートル上流のDまでの区間が、ツアーで訪れた砂利道の川跡です。CとDの間は川が描かれていませんが、浅妻様のお話から、昭和16,7年頃には流れていたことが分かります。ネットで「下水道台帳」(東京都下水道局)を調べたところ、その部分は「水路敷・区道扱い」という説明が書かれていました。細い流れなので、この地図には描かれなかったのでしょう。

浅妻様によると、こどもの城の奥に小さな湿地があったそうですから、この湿地が金王八幡宮の支流の水源であった可能性があります。あるいは黒鍬谷の崖の水が地中から浸み出し、金王八幡宮の方へ流れたのかもしれません。その後の支流のルートですが、川は六本木通りの交差点の辺りから暗渠となり、そのまま東福寺の前を通り過ぎてから地上に現れました(下の大正15年の地図)。流れは八幡宮の表の鳥居の前の太鼓橋をくぐり、現在の豊栄稲荷の前をまわって急斜面を下り、徒歩橋の手前で渋谷川本流に合流していました。

おわりに 最近の渋谷駅周辺の環境は、渋谷川も含めて、現代の建設・土木技術の力でどんどん変わっています。それはとても素晴らしいことですが、渋谷駅からすぐ近くの「堀之内」には、「金王八幡社」(『江戸名所図会』)に描かれた渋谷川支流の跡が様々な形で残っており、今回のツアーを通じて古の渋谷を随所に見ることがました。青山のマンションの谷間に暗渠の砂利道を見つけて、周りの目を気にしながら一気に通り抜けたのもスリリングな思い出です。帰り道では、もし青山車庫の辺りに水源があったとしたら、川はどのようにして青山通りをこえたのだろうかという話で盛り上がりました。(完)

(注1)下図の「水系伝染病り患率と死亡率の推移」のグラフを見ると、都市中小河川が暗渠化された昭和37年以降、水系伝 染病のり患率と死亡率が急激に減少しています。 図表2-6 水系伝染病り患率と死亡率の推移 (大澤正明「図表で読み解く日本のゴミ」(財)日本環境衛生センターHPより) (注2)江戸時代の庶民は、商売などに御利益がある『大山石尊大権現』(神奈川県伊勢原市)に行楽もかねてお参りしまし た。大山に通ずる道を大山道と呼びましたが、宮益坂はその一つである矢倉沢往還の途中に位置し、江戸の町と郊外農 村との接続点でした。 (注3)渋谷区地域で「宮益町」は、渋谷広尾町と並んで最も早く発達しました。「宮益町」は、正徳3年(1713)に道玄坂町と千駄ヶ谷町と並んで正式に町になりましたが、実際にはそれ以前の元禄15年(1702)にすでに『武蔵国郡郷帳』に渋谷宮益町という記録があります。(『渋谷区史』(昭和41年、上巻867,868頁)参照。 (注4)『復元江戸情報地図』(朝日出版社。1994年,後出)には、ちょうど黒鍬谷の所に「黒鍬組」と記された屋敷地が描かれています。ウイキペディアによると、黒鍬とは「戦国時代や江戸時代に土木作業を行う者達」のことで、「江戸幕府の組織としての黒鍬(組)は、江戸城内の修築作業や幕府から出される諸令伝達や草履取り等の雑務に従事した」役人の名称でした。 (頁トップへ) Copyright ©Kimiko Kajiyama |