|

| 9月8日 水と緑の会主催「あるく渋谷川探訪ツアー」渋谷川上流の河骨川を歩く(前編) ー唱歌「春の小川」を生んだ代々木の田園風景ー |

| 12月30日 水と緑の会主催「あるく渋谷川探訪ツアー」渋谷川上流の河骨川を歩く(後編) ー宇田川と渋谷の街の変貌- |

| 10月15日 三田用水の流末を「文政11年品川図」(1828)で歩く ー猿町から北品川宿を通って目黑川へー |

| 2月26日 TUCの講演会より:都心の川・渋谷川の物語 ー渋谷川の過去から未来へー |

| 2023年、バックナンバー15 渋谷のコウホネの話-渋谷区立富谷小学校学校4年生「シブヤ未来科」の授業からー/『江戸名所図会』に描かれた駒場「空川」 |

| 2022年、バックナンバー14 駒場「空川」の歴史と文化をあるく(上) 駒場野公園から東大前商店街へ/(中)将軍の御成道から駒場池へ、そして古代人を偲ぶ/(下)偕行社崖下から遠江橋を経て河口部へ |

| 2021年、バックナンバー13 たこ公園コウホネの池が10年目の「底浚い」/「渋谷川中流」を稲荷橋から天現寺橋まで歩く(上) 淀橋台に広がる渋谷川の歴史と現在の姿/(中)渋谷川と三田用水で水車が回る/(下)渋谷川を通して見る広尾の地形と歴史/古地図に見つけた渋谷・南平台の谷間と川「渋谷川中流ツアー報告」番外編 |

| 2020年、バックナンバー12 江戸の絵図「代々木八幡宮」の謎/「春の小川 河骨川・宇田川を歩く」(上) 初台と代々木の水源を探る/(中) 参宮橋駅南から富ヶ谷1丁目へ/(下) 新富橋から渋谷駅の宮益橋まで宇田川本流をたどる |

| 2019年、バックナンバー11 渋谷の穏田川と芝川を歩く(上)「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源を探る/(中)水の町渋谷をイメージする/(下)キャットストリートに川の流れを追う |

| 2018年、バックナンバー10 渋谷の新名所/渋谷川遊歩道の名前が「渋谷リバーストリート」に決定/「代々木九十九谷」と「底なし田んぼ」を歩く(前編・後編)/夏休み番外編:動くナウマンゾウとツーショット/ |

| 2017年、バックナンバー9 新宿駅東南地域の発掘調査から、渋谷川2万年をイメージする/渋谷川ツアーの報告:渋谷川の水源を求めて新宿・千駄ヶ谷を歩く(前編)-渋谷川誕生の歴史を探る- /同(後編)渋谷川上流の二すじの流れ:天龍寺方面からの流れと玉川上水余水の流れ |

| 2016年、バックナンバー8 渋谷川ツアーの報告:渋谷川上流の河骨川と宇田川を歩く(前編・後編)/三田用水の流末を「文政十一年品川図」(1828)で歩く-猿町から北品川宿を通って目黒川へ- /TUCの講演会より: 都心の川・渋谷川の物語 -渋谷川の過去から未来へ-/その他 |

| 2015年、バックナンバー7 The Yoshino River Walk:: Gama Pond & Juban-Inari Shrine/渋谷川ツアーの報告:宇田川上流と代々木九十九谷を歩く(前編・後編)/鈴木錠三郎氏の「絵地図」に描かれた大山の池をさがす-大正11年頃の宇田川上流の風景から-/その他 |

| 2014年、バックナンバー6 渋谷川稲荷橋付近でアーバンコアの建設工事始まる-渋谷川の起点が水と緑の空間に- /The Hidden Kogai River & Legend of Aoyama area /渋谷川ツアーの報告:麻布・吉野川の流れを歩く(前編・後編)/A Tributary of the Shibuya River flowing by Konno Hachimangu Shrine /渋谷駅東口再開発のサプライズ-渋谷川暗渠が53年ぶりに姿を現した/その他 |

| 2013年、バックナンバー5 「渋谷川ツアーの報告:笄川の暗渠(前編)西側の流れと根津美術館(後編)東側の流れと地域の歴史/水と緑の会・渋谷リバース共催「あるく渋谷川ツアー」の報告:渋谷地下水脈の探訪/恵比寿たこ公園のコウホネを「せせらぎ」に株分け/「せせらぎ」にコウホネの花第1号!/に渋谷川の起点が変わる、ルートが変わる/「渋谷川ツアーの報告:宮下公園の渋谷川暗渠と金王八幡宮の支流/その他 |

| 2012年、バックナンバー4 たこ公園の小さな池に自然がいっぱい/渋谷川ツアーの報告:ブラームスの小径とキャットストリート/『あるく渋谷川入門』が点訳本に」/渋谷川(古川)支流・白金台から五之橋への流れ・その1とその2/他 |

| 2011年5月―10月、バックナンバー3 「発見!古川物語~歴史編~」を港区のケーブルテレビで放映/古川探訪のツアー「天現寺橋から東京湾浜崎橋まで」/恵比寿たこ公園にコウホネの池が完成/中田喜直と「メダカの学校」/その他 |

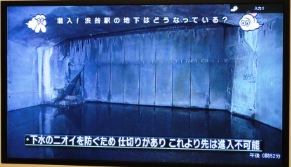

| 2011年1月―4月、バックナンバー2 渋谷駅の地下にひそむ渋谷川(テレビ東京放映)/緑の中の蝦蟇(がま)池の姿(NHKブラタモリ)/『あるく渋谷川入門』の登場人物(当時5歳)からのお便り/その他 |

| 2010年6月―12月、バックナンバー1 白金上水と麻布御殿/幻の入間川を歩く/箱根湿生花園のコウホネをたずねて/ビール工場のオブジェ/資料と証言から見る「蝦蟇(がま)池」の移り変わり/スイカを冷やした清水が麻布に/その他 |

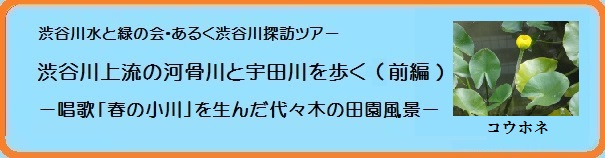

五月晴れの5月21日朝9時、私たちは小田急線参宮橋駅に集合しました。そして唱歌「春の小川」で有名な渋谷川上流・河骨川の水源を探り、その後は小田急線で代々木八幡駅まで乗車した後に河骨川下流と宇田川跡を歩き、最後は渋谷川本流との合流点近くの渋谷駅前・スクランブル交差点まで行きました。事前に地元の方々に取材したのですが、昭和20~30年代頃の河骨川・宇田川流域の風景や生活の様子、カワウソや梅花藻の話題など、これまであまり知られていない貴重なお話を色々と伺いました。当日は見所が満載で、約3時間半の予定を大分オーバーしました。 |

ニホンカワウソは昭和初期に河骨川水源近くの沼に生息していたという。(写真は須崎市HPより) |

<ツアーのルート>前編:小田急線参宮橋駅(9:00集合)―駅ホーム脇の河骨川水路―水路跡の小道―河骨川の暗渠の道(水路敷)―「切通し坂」・旧山内邸の池(水源1)―水源1と2の合流点―初台1丁目・山手通り脇(水源2)―水路跡の小道(ほそ①、ほそ②)―参宮橋駅(小田急線乗車)

後編:代々木八幡駅―初台川・河骨川の合流点―河骨川の水路―はるのおがわプレイパーク・「春の小川」歌碑―新富橋(初台川新水路・河骨川の合流点。ここから宇田川)―軍人橋(西側からの流れと宇田川本流の合流点)―神山町・宇田川の岸壁跡(白洋舎脇)―宇田川町・沼跡―旧湧水の水辺(クレストンホテル)―松濤橋―大向橋(伊勢万水車の跡)―センター街―渋谷駅前・スクランブル交差点(12:50解散)

|

|

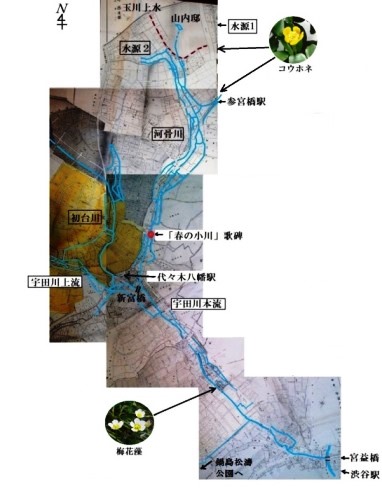

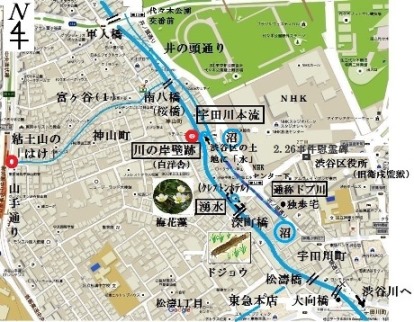

1.「代々木九十九谷」と河骨川の地形

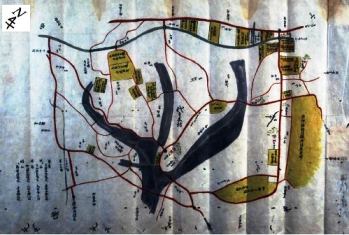

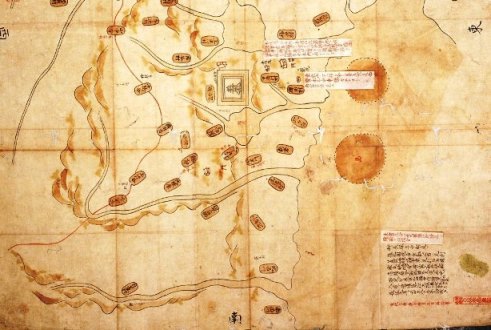

ツアーの説明に入る前に河骨川上流の地形について述べますと、この辺りは江戸時代に「代々木九十九谷」と呼ばれていた地域(西原から代々木にかけて)の東側に当り、数多くの山と谷が入り組み、そこに3つの川とたくさんの支流が流れていました。江戸時代の史料『堀江家文書』の「代々木村絵図」を見ると、この地域の地理的な特徴がよく分かります。「代々木村絵図」の上部には甲州街道と玉川上水があり、中央には3本指のような形で水田が描かれ、その中心に細い川が白く記されています。それぞれの川は、左が西原・上原からの流れ、真ん中が初台川、一番右が今回のツアーで歩く河骨川です。

江戸時代の「代々木村絵図」『堀江家文書』(首都大学東京図書館所蔵・無断転載禁)。紺色の部分は水田。

|

「渋谷区土地利用図・明治42年」(昭和54年、渋谷区白根記念郷土文化館)。原図は『明治42年測図・1万分の1地形図』(日本帝国陸地測量部)。 「渋谷区土地利用図・明治42年」(昭和54年、渋谷区白根記念郷土文化館)。原図は『明治42年測図・1万分の1地形図』(日本帝国陸地測量部)。 |

この図の3本指の付け根の辺りは代々木八幡宮の南の窪んだ土地で、ここで3本の川が合流しており、周辺の田んぼは「深田」や「底なし田んぼ」と呼ばれていました。町名は1969年まで代々木深町でしたが、「底なし」とか「深町」とかいう名前から連想されるように、この地域は川の浸食がとりわけ深く、そこに柔らかい土が溜まっていました。地元の方に伺ったのですが、代々木八幡の南の土地は「1尺掘れば水が出る」というぐらい井戸や湧水が多いところでした。渋谷川を全体的にみても、「深田」や「底なし田んぼ」と呼ばれた土地は他にありません。「代々木村絵図」に関する詳しい説明は「あるく渋谷川探訪ツアー・宇田川上流と代々木九十九谷を歩く(前編)」(本サイト2015年8月15日)を参照して下さい。

次に右の地図ですが、渋谷区が土地利用別に彩色したもので、江戸時代の「代々木村絵図」に描かれた3本指のような図形と対応しています。3つに分かれた黄色い部分が田んぼで、その中を河骨川など3本の川が流れています。緑は樹林、白は畑その他、茶色は集落で、甲州街道沿いと山谷(図の右上、現在の代々木)に大きな集落があります。「渋谷区土地利用図」の解説にも、「北側東端の山谷地区が住宅地化し、甲州街道沿いにも町並みが形成されつつある」とあり、この地域が明治時代の後期に新興の住宅地として発展している様子が分かります。

2.河骨川上流を歩く

1) 参宮橋駅ホーム脇に「春の小川」の痕跡が

|

[図A]河骨川上流。川のルートは「豊多摩郡代々幡村全図」『東京市15 区・近傍34町村』(明治44年、覆刻、人文社)、前掲「中野」『東京1万分の一地形図集成』、前掲『東京市渋谷区地籍図下巻』等から作成。 |

当日朝の小田急線参宮橋駅構内は、あたり一帯に緑の匂いが漂っていました。この駅は河骨川の水源(旧山内邸等)からおよそ500~600メートル南にあります。ここで最初に見学したのは『東京市渋谷区地積図』に描かれている駅ホーム脇の河骨川の跡でした。唱歌「春の小川」の痕跡です。水路を確かめると、そこには若葉が被いかぶさり、流れの跡は一筋の草の分かれ目として見えるだけでした。現在はコンクリートのU字溝になっていますが、地元の北田様のお話によると、昭和半ばまではこの水路の辺りを小川が流れ、河骨川の名前の由来である水生植物コウホネが川の中に咲いていました。知人の植物学者・矢野佐(やの・たすく)さんが現地でコウホネの存在を確認されたそうです。私たちは、黄色い花が咲いている流れをイメージしながらこの細い水路をしばし覗き込みました

(線路側でないので心配はいりません) 。下の左の水路の写真はツアーの1ヶ月ほど前に撮影したものですが、まだ草が被っていないのでU字溝の形がよく分かります。なお北田様は戦前から河骨川上流の地域に住まわれており、後に述べる山内邸の池の様子や「カワウソ」「こうやさん」「ほそ」などについて、沢山の珍しいお話をいただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

参宮橋駅ホーム脇のU字溝の水路。ツアー前の4月5日に撮影。 参宮橋駅ホーム脇のU字溝の水路。ツアー前の4月5日に撮影。 |

|

次に私たちは、参宮橋駅から出て駅前商店街を西におよそ80メートル歩き、お店の間にある左側の小道(昔の水路)に入りました。この道は先ほど見学した「ホーム脇の水路」につながっており、いかにも流れの跡という感じでした。

ところで唱歌「春の小川」というと田園の中を一筋の小川がさらさら流れているように感じますが、昭和の半ば頃のこの辺りは、河骨川の水源から大小何筋もの小川がほぼ南北に並行して流れていました。今ではそれらのほとんどが住宅街を走る小道となっています。この道もその一つですが、あいにく北側の水源に向かう途中で住宅の下になっているため、水源までつながるメインの道を選んで進むことにしました。そこで参宮橋商店街に沿ってさらに30メートル位西に歩き、ビビハウスの前の道を右(北)に入りました。かつては河骨川の中でも一番大きな流れの川跡の道です。

河骨川の岸壁跡を見る。 |

岸壁跡の拡大写真 |

|

水源に向かう住宅街の道の脇には、道路や住宅の塀とは異質の古い石やコンクリートの低い壁がところどころに残っていました。これらは河骨川の岸壁跡と思われます。道にはNPO「渋谷川ルネッサンス」が立てた「春の小川」の電柱看板が並んでおり、河骨川のムードを盛り立てていました。

ツアー前の下見の時に、近くにお住いの85歳の奥様から昭和29年頃の様子を伺うことができました。当時新潟県長岡からこちらに転居されたそうですが、「ここは川が流れていたんですよ。道の左側半分が川で、家ごとに橋が架かっていました。今は川跡に大きな土管が埋まっているので、引っ張られて左側が少し低くなっているでしょ。当時は家の2階から参宮橋駅や初台駅まで見通せましたの。新潟の方がよっぽど都会と思いましたよ」と。最後の一言が利いていますね。

なお東京都下水道局『下水道台帳』を見ると、小田急線参宮橋駅から続くこの道は「水路敷」と書かれています。道路なのになぜ「水路敷」と呼ぶのか不思議に思い、渋谷区認定係の志村様に事情をお聞きしました。「幅が4メートル以上ない道は、道路法上も建築基準法上も〝将来4メートル以上にしなければならない〟となっています。また河川法は、1級河川でも2級河川でも準用河川でもない小さな川(普通河川)を対象としません。こうした小さな川が暗渠となっている土地は、道としての機能があっても法定外公共物として「水路敷」と呼ばれています」。という訳で、この道は今でも「水路敷」という名前なのです。

2)「切通し坂」を通って旧山内邸の池「水源1」へ

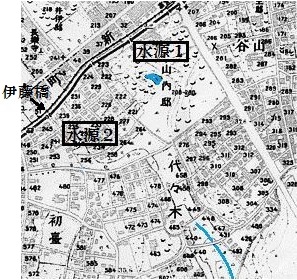

かつて河骨川は2つの水源から流れ出していました。代々木4丁目26の旧山内邸の池「水源1」と、初台1丁目の山手通り脇の「水源2」です(下図)。それらの水源からは何本もの小川が並行して流れ出し、小川を横につなぐ水路もあって、いわば網の目のように参宮橋の駅の方に向かっていました。なお「水源2」の場所についてですが、下図『東京市渋谷区地籍図』では現在の山手通りの東側から水路が始まっています。また白根記念渋谷区郷土博物館・文学館の史料「昭和10年ごろの水源付近」の図には、甲州街道沿いの玉川上水・伊藤橋から南に向かう旧道が表示され、その旧道の崖の下(東)に田んぼと水路が描かれています(注1)。この水路の水源がどこかは図からは分かりませんが、両史料から見る限り、現在の山手通りと伊藤橋からの旧道の交わるエリアの崖の辺りに「水源2」があったと思われます。

「水源1」は旧山内邸の池。「水源2」は現在の山手通り初台1丁目付近。前掲「中野」『東京1万分の1地形図集成』。河骨川はこの地域から始まっているが、流れの詳細は描かれていない。水色は筆者。 |

|

岸田劉生「道路と土手と塀(切通之写生)」(重要文化財)、1915年。東京国立近代美術館所蔵。左は山内邸の塀。 |

|

|

「切通し坂」の北側一帯は旧山内邸で、その敷地の中に河骨川の水源である大きな池(水源1)がありましたが、今は幾つかのマンションになっています。戦前はこの池から小川が流れ出し、周囲の田んぼを潤していたことでしょう。その小川にコウホネが自生していました。この辺りに池や川があったと言われてもイメージが湧きませんが、地元の北田様が次のようなお話をして下さいました。

| 「戦後、山内さんの池はとても大きくて、周りが林だった。当時は12、3歳の子供で、池でよく泳ぎましたよ。大きな池には湧水があって、池からは水が流れ出していて、泳いだ後はたき火をして暖まった。池からの流れを単に小川や川と言っていた。そこにはスナムグリのような魚がいて、採って遊んだものだ。山内さんが農地改革でお国に帰った後は、箱根土地が分譲した広壮な住宅地になって、国鉄総裁の十河さんの家もあったよ」。 |  スナムグリ(ウイキペディアより)。カマツカの別名。河川や湖沼の底に生息する。 |

|

「切通し坂」の上から西の初台の方を見ると、かつての河骨川の水路から西に向かって上っている大きな坂道が見えました。この辺りの地形をイメージすると、その坂の先は再び下がって初台川が流れていた谷になります。次に反対側の東の代々木3丁目の方は、「切通し坂」の上から道なりにしばらく高台が続き(途中に高野辰之の家があります)、その先は小田急線のガードに向かって大きく下がっています。このガードは今でも大雨になると水が溜まって通行止めになるとか。この辺り一帯は山と谷が連なっており、ここが「代々木九十九谷」と呼ばれていた地域であることを感じさせます。昔は雨になると、河骨川に向かってザーザーと水が勢いよく流れていたことでしょう。

「切通し坂」の上から河骨川暗渠の道と初台方面へ上る坂道を見る。 |

[図A]河骨川上流。(再掲) |

後日のことですが、渋谷川ルネッサンス事務局長の石井様から「切通し坂」にある立正寺のご住職が旧山内邸についてお詳しいと伺い、早速ご住職の吉崎様にお会いしました。「立正寺は昭和25年にこちらに越して来ました。私の子供の頃はこの地域には目につくものがあまりありませんでした。明治神宮の西参道が砂利道で、馬車がまだ通っていて静かなところでした。11月3日に行われた明治神宮の祭典がとりわけきらびやかで賑わっていたのを覚えています。お寺の境内に山内邸の池の近くにあった桜の古木が保存されていますが、その桜が満開の頃、「あやめの苑」(渋谷区の特別養護老人ホーム…筆者)の方々をお招きして桜を愛でる会を毎年行っています。もう20年位続いていますよ。お花見については、かつて山内邸の池の周りにたくさんの桜が連なり、殿様がお舟を浮かべて花見をしていたと北田さんから聞いたことがあります。お寺の門のところに山内さんの塀を残してあります。山内さんはこの地域にとって大事な方ですからね。それとお寺の門の前に「切通し坂」の標柱を作りました。先祖から代々受け継いできた文化の積み重ねに感謝して、こうした歴史を伝えているのです」。往時の塀を残して下さるのは本当にありがたいですね。お寺を出るときにその塀の写真を撮りましたので、岸田劉生の絵の塀と比べてみて下さい。

立正寺に残る旧山内邸の塀と「切通し坂」の標柱 立正寺に残る旧山内邸の塀と「切通し坂」の標柱 |

|

|

代々木第四公園の前を「水源2」に向かう。(中田陽様提供) |

|

「水源2」に向かう暗渠の道。涼しい風が通る。 |

|

ここで北田様のお話を詳しくご紹介します。「山手通りは当時「改正道路」と呼ばれていて、山あり谷ありの道だった。その山手通りのこちら側(東側)は沼地で、この沼を“田んぼ、田んぼ”と言っていたが、当時はもう田んぼはなく、ただの沼地になっていて、そこを区切ってコイを飼っている人がいた。そこらじゅうが川や沼地だった。その田んぼにカワウソがいて、ある日うちのアヒルがやられた。当時家ではアヒルを10羽飼っていた。朝、川の岸に板を架けてあげると、アヒルは出かけて1日川で遊んで、えさを食べて夕方戻った。しかし、ある日カワウソに皆やられてしまった。カワウソを捕まえようと、昼間から張り番していた男もいたよ。夜行性なのに」。カワウソについては、明治時代、河骨川下流の渋谷川に架かる広尾・玉川水車近くに棲んでいて、それを捕まえて「花屋敷」に売ったという話が伝えられています(注2)。カワウソが日本で最後に目撃されたのは昭和54年だそうですが、当時は渋谷の奥にもいたんですね。

北田様のお話は続きました。「私の家は合流点のちょうど南で、家の前に幅2メートルほどの川が流れていた。子供の頃のことだが、この辺りに“こうやさん”という店が4軒あって、川に板を浮かべて布を広げて何か仕事をしていた。“のり落とし”をしていたのだろうか。子どもだったので分からないが、河骨川の水がたくさん流れていたのでこんな仕事ができたのだね。近くにはレンズ工場があった。レンズを磨いた水を川にシャーシャー流していた。水はきれいだったし、どっさり流れていた。山手通りの水源が大きかったのではないか」。お話にあった「こうやさん」は「紺屋」のことと思われます。江戸時代の染物屋は紺染めが大半を占めていたので、染め職人を紺屋と呼んでいました(注3)。水の豊かな河骨川沿いに紺屋が並び、川に晒して洗い張りをしていたのでしょう。

4)河骨川の傍流「ほそ」の話

「水源1」と「水源2」からの流れは、先のT字路で合流して河骨川となり、小田急線参宮橋駅方面へと向かっていました。この流れは昭和半ばには幅2メートルほどのコンクリートの岸壁でしたが、昭和35,6年に暗渠になりました。この頃の様子について、ツアーに先だって北田様のご家族の方からもお話を伺うことができました。「約50年前、私が物心ついた頃のことですが、河骨川が暗渠になった後も自宅の裏に「ほそ」と呼ばれていた傍流がまだ2本残っていました(ほそ①…筆者)。家の前の道を左に入ったガラス工場(レンズ工場)のところにも幅30センチぐらいのL字型のほそ(ほそ②…筆者)が残り、蛍が飛んでいました。今でもその流れの跡がありますよ」。

ほそ① 河骨川暗渠の道の裏手に走る2本の「ほそ」の道の一つ。風が通る。(岡本敏之様提供) ほそ① 河骨川暗渠の道の裏手に走る2本の「ほそ」の道の一つ。風が通る。(岡本敏之様提供) |

ほそ② 昔のガラス工場のところに残るほその道。 ほそ② 昔のガラス工場のところに残るほその道。 |

|

河骨川暗渠の道の裏手(西)に行ってみると、そこには「ほそ」と呼ばれた流れの道が2本並行して走っていました(ほそ①)。今は普通の細い道ですが、昔は田んぼの一つ一つに配水していた大切な流れだったのでしょう。

次にガラス工場の小道に入ると、幅30センチほどの「ほそ」の跡がありました(ほそ②)。地図と照らし合わせると、この水路は旧山内邸の池から流れ出した小川の一筋で、途中で住宅の下になっていますが、その先は朝一番で見学した参宮橋駅「ホーム脇の水路」へとつながっています。河骨川の姿は全く消えてしまいましたが、川の流れの跡はこの辺りにたくさん残っているのですね。私たちは河骨川上流の暗渠の道を南に向かって歩き、川が生み出した多くの物語を記憶に留めて参宮橋駅に戻ってきました。

この後の河骨川のルートですが、川は小田急線の線路を越えて東側を代々木八幡方向へと向かいます。私たちは時間の都合でこのルートを省略し、電車に1区間乗って代々木八幡駅に向いました。後編では、代々木八幡駅南口から出発し、河骨川下流と宇田川跡を追って渋谷駅前のスクランブル交差点まで一気に歩きます。面白いお話が続きますので楽しみにしてください。北田様には、河骨川やこの地域に関する貴重なお話を数多くご提供いただき、ありがとうございました。心からお礼申し上げます。

(注1)「昭和10年ごろの水源付近」『特別展「春の小川」の流れた街・渋谷‐川が映し出す地域史-』白根記念渋谷区郷土博物館・文学館、2008年、45頁。

(注2)「あのころ(明治時代…筆者)の渋谷はゆったりとした、ホトトギスが鳴く郊外の、いい場所で、キツネやタヌキはめずらしくなく、(玉川…筆者)水車の所に、カワウソがいて、罠で捕って、花屋敷へ百円で売ったことがありました。樹木はこんもり繁り・・・(後略)」篠田鉱造『明治百話(下)』岩波文庫、1996年、170頁。

(注3)稲葉昌代『紺屋及び職人を取り巻く今日的課題』(http://ci.nii.ac.jp/naid/110009794988)。

|

2016年 12月30日 (後編目次) 3.初台川、河骨川そして宇田川へ 1)代々木八幡駅周辺の初台川の流れ 2)唱歌「春の小川」歌碑を訪ねて 4.宇田川本流を歩く 1)宇田川遊歩道の新富橋から軍人橋へ 2)神山町の宇田川の記憶 3)松濤橋から渋谷センター街へ |

|

|

|

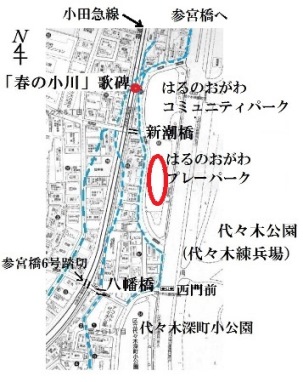

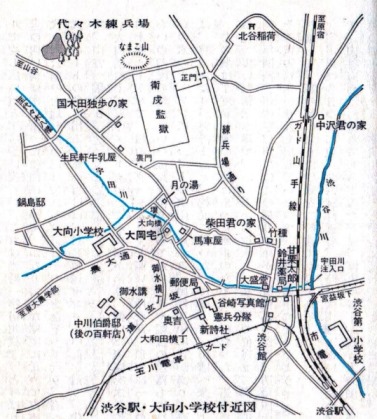

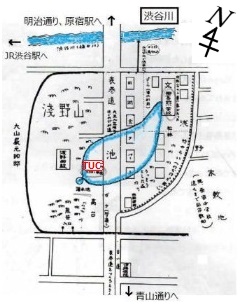

3.初台川、河骨川そして宇田川へ 1)代々木八幡駅周辺の初台川の流れ 今回の宇田川ツアー(前編)では河骨川上流を歩き、参宮橋駅ホーム脇の水路に咲いていたコウホネの花や沼に棲んでいたカワウソに思いを馳せました。その後小田急線参宮橋駅に戻り、1区間だけ乗車して代々木八幡駅に行きました。参宮橋駅と代々木八幡駅の間には河骨川の川跡もあるのですが、全てを歩いていると時間がかかるので、代々木八幡駅の北側以外は省略しました。代々木八幡駅周辺には、参宮橋方面からの河骨川と、甲州街道(本町1丁目交差点)の南側から来る初台川(旧水路)が流れていました。この2つの流れは代々木八幡駅の東で合流し、やがて宇田川となって渋谷に向かっていました。その途中で西原・上原からの流れや東海大からの流れなどが合流していました。 |

[図Bに対応] 河骨川の「春の小川」歌碑から宇田川・軍人橋までの流れ。甲州街道付近から来る初台川は、代々木八幡駅の南を流れて河骨川と合流した。赤枠の詳細図は後出。川のルートは「豊多摩郡代々幡村全図」『東京市15 区・近傍34町村』(明治44年、覆刻、人文社)、『東京市渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)から作成。 |

初台川は代々木八幡駅の南口付近で東に大きくカーブして駅の構内に入った。奥の緑の高架は山手通り。 |

私たちは代々木八幡駅南口を出て、初台川と河骨川の合流点に向かうことにしました。ところで、小田急線が建設される前の話ですが、初台川は現在の代々木八幡駅の南口付近で東に大きくカーブして河骨川(合流点1、富ヶ谷1-6−14)に向かっていました。しかしその水路跡(旧水路)は今では駅の構内や住宅など(下の図の緑の枠:長方形のブロックの土地)になっていて通れないので、駅前の代々木八幡商店会の大通り(図中の中央斜めに通る太い道)から行きました。 |

|

[図Bの詳細図] 渋谷区の「境界確定図」。代々木八幡駅周辺の川の流れ(水色)と歩いた道(茶色点線)。川の流れ跡は官有地(赤い太線)として断続的に残っている。図中1は初台川と河骨川、図中2は宇田川上流と河骨川の合流点。 |

|

朝の代々木八幡商店会の大通りを東に100m程歩き、マルマンの角を左に曲がって70m程歩くと、初台川(旧水路)の暗渠の道に出ました(角は第2代々木公園ビル)。そこを右に入り、川の流れに沿って河骨川との合流点1に向かいました。地元の洋品店アザミ屋様のお話では、旧水路があった長方形のブロックの土地は戦前は湿地で、「水面使用の制度」を用いて民間に払い下げられたとのことです。「水面使用の制度」とは水路などの上に家を建てて土地を活用する方策で、現在その辺りは喫茶店や住宅がある一角になっています。 なお初台川は、昭和初期に小田急線代々木八幡駅を建設した際に流れを付け替え、駅の西側をそのまま南に下り、西原・上原などから来る宇田川上流に合流させました(初台川の新水路)。この流れは旧水路より70m位南側の代々木八幡商店会の大通りを流れ、新富橋を通って上図の「2」で河骨川に合流していました(合流点2、富ヶ谷1-7)。地元では新富橋を宇田川の始点としており、渋谷に向かう「宇田川遊歩道」も新富橋から始まっています。 2)唱歌「春の小川」歌碑を訪ねて 初台川(旧水路)の暗渠の道を歩いていくと、突然子供たちの絵が描かれた塀が現れました。テントウムシや宇宙人、恐竜などのカラフルな絵で、そこが初台川と河骨川の合流点でした。渋谷川ルネッサンスの石井様によると「塀の壁画は、ちょうどハチ公バスの〝春の小川ルート〟ができた頃に、この土地を流れていた小川に興味を持った富ヶ谷小学校の子供たちが描きました。この地点が川の合流点であることを調べ、建物の持ち主の許可も得ました。当時の子供たちは今では高校生ですよ」と。このコーナーは河骨川の新名所ですね。 |

初台川(旧水路)暗渠の道を河骨川との合流点1へ(中田陽様提供) |

初台川(左)と河骨川(右)の合流点1(富ヶ谷1-6-14)。家の両側の塀に子供たちの絵が。(茶色は歩いたルート) |

次に私たちは合流点を塀に沿って左(北)に曲がって河骨川の暗渠の道に入り、上流の「春の小川」歌碑に向かいました。暗渠に沿って100m位歩くと太い道路があり、その手前に4本の車止めが並んでいました。ここが昔の八幡橋の場所で、左手の代々木八幡宮の参道につながっていました。 |

写真は参宮橋6号踏切手前。河骨川の八幡橋があった所。茶色の点線は今回歩いた道。 |

突然細くなった暗渠の道は小田急線沿いに歌碑まで伸びている。 |

昭和10年『東京市渋谷区地籍図』を見ると、河骨川は「春の小川」歌碑の辺りで3つの流れに分かれた。今回は「はるのおがわコミュニティパーク」に面した東側の流れを歩いた。(ゼンリン住宅地図1500分の1) |

| 暗渠は太い道路を越えると細い道になり、小田急線に沿って北に向かっていました。定規を当てたように真っ直ぐな道で、200m程線路に沿って伸びて「春の小川」歌碑の裏手に出ています。この道がさらに数百メートルにわたって真っ直ぐなことについて、宇田川や河骨川を愛したロックミュージシャンの加瀬竜哉がHP“no

river no life”で感想を述べています。「(前略)特筆すべき特徴として、小田急線参宮橋駅から代々木八幡駅にかけての数百mの間、まったくカーブを描かずほぼ一直線に流れる区間がある。オレ自身、おそらくこの部分があまりにも真っすぐだった為にここが川であるとは考えなかったのだと思う。線路の向こうに見える路地の突き当たりを右に10mほど行った場所に、20年暮らしたオレの2軒目の家があった。」川の好きな人は、川はカーブしているものだと思っているのですね。昭和10年『東京市渋谷区地籍図』下巻(以下『地籍図』と略記)を見ると元々はなだらかなカーブを描いていたのですが、小田急線を作るとき線路に合わせて真っ直ぐにしたのでしょう。過去のツアーではこの線路沿いの道を歩いていたので、今回は八幡橋の右(東側)を流れていたもう一筋の河骨川の暗渠の道を歩いて「春の小川」歌碑まで行くことにしました。この道は奇妙な形に曲がっており、いかにも昔の流れを感じさせます。 |

河骨川の東側ルートが流れていた代々木深町小公園前。ここから「はるのおがわコミュニティパーク」を通って歌碑へ。 |

昭和10年『東京市渋谷区地籍図』下巻の代々木深町部分。河骨川の東側ルートはかつて代々木練兵場の丘の裾を流れていた。 |

|

私たちは八幡橋の車止めの所で右(東)に曲がり代々木深町小公園に出ました。そして小公園の縁(へり)や代々木公園下の道路の脇、「はるのおがわコミュニティパーク」の西側を通って「春の小川」歌碑に向かいました。「えー、ここが川だったんですか」とどなたかおっしゃいました。確かに奇妙な形の道ですが、これには訳があります。かつて河骨川の東側に現在の代々木公園下の道路(上図の「新設の道路」)は無く、その辺り一帯は小高い丘の代々木練兵場で、その丘の裾に沿って川が流れていました。『地籍図』を見ると、現在は公園や道路となっている場所の縁に沿って小道と川が描かれています。 この流れについて先ほどのアザミ屋様から証言を頂くことができました。「戦後小公園の所に畑を作ってみんなトウモロコシやサツマイモを作っていたよ。その奥にワシントンハイツの鉄条網があった。小公園の縁にも小川が流れていたが、もうコンクリートの川になっていて、川に落ちると上がって来られないので、もっぱらコミュニティパークの川の方でエビガニ(ザリガニ)やクチボソを採って遊んだ。戦後まだ泥の土手のままで、よく日が当たって開けっぴろげな様子だった。流れには緑色の髪の毛のように細い藻が生えていて、時々小さな花が咲いていた。何色かって、白い花だったよ。」下流の神山町で昭和半ばに「梅花藻」が咲いていたという地元の方の証言が後に出てきますが、この花も「梅花藻」だったかもしれません。 |

コミュニティパーク沿いの暗渠の道。戦後にはここでエビガニやクチボソが採れた。 |

私たちは「はるのおがわコミュニティパーク」の前の道を歩いて、唱歌「春の小川」歌碑の前に出ました。歌碑の裏には、先ほどの八幡橋から来る線路沿いの真っ直ぐな道が来ていました。唱歌「春の小川」は高野辰之が娘の弘子さんと河骨川の上流を散策し、その風景をもとに作ったといわれています。小川の流れはふだんは歌詞にあるように長閑に流れ、大雨の時には周りの丘からの水を集めて怒涛のように流れ下ったことでしょう。歌碑の下の部分に「寄贈者 井伊勝美」とありました。皆さんがそれを見つけて、「わーッ、この苗字は明治神宮をお屋敷にしていた井伊家の子孫だ!」「歴史が息づいていますね。まだこの周りに住んでいらっしゃるのかしら」と盛り上がりました。 |

唱歌「春の小川」の歌碑。「春の小川」は高野辰之作詞・岡野貞一作曲。大正元年(1912)に小学唱歌として発表された。 |

八幡橋・参宮橋6号踏切から歌碑の裏まで続く暗渠の道。 八幡橋・参宮橋6号踏切から歌碑の裏まで続く暗渠の道。 |

| 歌碑の場所は河骨川の流れが二またに分かれた所で、昭和の頃はすぐ近くに新潮橋がありました。渋谷区教育委員会『渋谷の橋』によると昔は汐返橋(しおげばし)とも呼ばれていました。私がその名前の漢字を皆様にお伝えしたところ、「汐が返る?何故そんな名前なのだろう」という声が出ました。汐返橋の辺りの標高は22.9mなので、江戸時代に海が満潮でもここまで波は来ないでしょう。6000年前の海進の時期も今より約5m位海面が高くなっただけなので、ここまで海岸が来るとは思えません。「津波がここまで来てその後引いていったのかな」という話も出ました。 |

子どもたちが自由に遊べる「はるのおがわプレーパーク」にて休憩。 |

プレーパークで川を作って遊ぶ子どもたち。 プレーパークで川を作って遊ぶ子どもたち。 |

|

唱歌「春の小川」歌碑を見てから道を少し戻り、「はるのおがわコミュニティパーク」内の「はるのおがわプレーパーク」で、手作りのベンチに座って一息入れました。プレーパークにはふだんはプレーリーダーがいて子どもたちを見守っています。当日は土曜日でリーダーは休みでしたが、何人もの親子連れが泥を掘って川を作ったりして遊んでいました。「昔はここに川が何本も流れていたのよ!」と子どもたちに思わず話しかけたくなりました。 これまでも河骨川のツアーで何回か歌碑を訪れているのですが、唱歌「春の小川」が生まれたこの土地に水が一滴も無いのはとても残念です。水が流れていた様子を少しでも再現し、子どもたちに川と共に暮らしていた歴史を伝えることができればと思うのですが。新国立競技場の前に渋谷川を復活させることが決まりましたが、この地にも河骨川の流れを再現できるといいですね。 |

4.宇田川本流を歩く

1)宇田川遊歩道の新富橋から軍人橋へ

|

「はるのおがわプレーパーク」で一休みした後、今度は河骨川暗渠の道を南(渋谷方面)に向かって歩き始めました。先ず初台川との合流点1まで戻り、そのまま暗渠のカーブに沿って宇田川遊歩道との合流点2に出ました。道に面したピンクのペゴニアやつつじの生垣がきれいです。次に合流点2を右(西)に曲がって30mほど歩き、車止めのある場所に出ました。ここは先に述べた新水路(代々木八幡商店会の大通り)の新富橋があった所で、宇田川遊歩道の出発点です。車止めには「この遊歩道は宇田川を暗渠化した際に整備されたもので、入口にはかつて「新富橋」が架かっておりました」との表記が。この車止めは、地元で長く青果店を営んでいた富沢様が渋谷区にはたら空きかけて設置されたそうです。 |

合流点1から2に向かう河骨川暗渠の道。 |

新富橋(新水路)があった車止めの場所。宇田川遊歩道の出発点。左奥は河骨川との合流点2。(中田様撮影) |

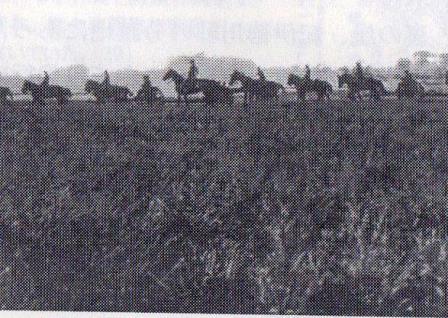

| 富沢様は辻野京子『まちの記憶』(個人書店、2004年)にも証言者として登場される方で、この地域の昔の様子に詳しく、今回も河骨川や練兵場(注1)などについて貴重なお話を伺うことができました。「川は暗渠になる前はよく洪水を起こして、戸板に載せて売っていた漬物が戸板ごとぷかぷか浮いて流されてしまったこともあったよ。暗渠になる前はずいぶん暴れたけれど、暗渠にしてからはそんな洪水や浸水は無くなった。代々木っ原は子供にはいい遊び場で、練兵場になってからもカラタチの木や鉄条網の囲いをくぐって中で遊んだよ。僕もよく入ったが。練兵場には笹が茂りバッタやトンボがどっさりで、オタマジャクシも沢山いた。戦争が激しくなると子どもの遊びも兵隊さんごっこに変わっていったけどね。」 |

|

昭和8年の代々木練兵場(『東京写真案内1933』博文館)。多くの騎兵がシルエットのように並んでいる。戦後はワシントンハイツになった。 |

| 次に新富橋から宇田川遊歩道(暗渠)に入り、レンガの道を歩いて軍人橋(代々木公園交番前交差点の西側)に向かいました。途中の道では左手に代々木公園の森が見えました。4-5分歩いて井の頭通りまで来ると、その手前に3本の車止めがありました。昭和10年の『地籍図』と現代の『ゼンリン住宅地図』を照らし合わせると、ちょうどこの場所が「軍人橋」です。戦前はたくさんの軍人が出入りしていた橋だったのでしょう。富沢様は「この近くには大きな排水堀があって、練兵場からの水が勢いよく流れていた」と述べていました。当時は練兵場の中に湧水の池や水溜まりがありましたが、こうした水が崖を伝わって流れ出ていたと思われます。『地籍図』を見ると、代々木公園交番前交差点の付近から、宇田川遊歩道に並行してもう一筋の流れが渋谷に向かっています。練兵場の水が集まって流れていたのでしょう。 |

井の頭通りに出る所に軍人橋が架かっていた。 井の頭通りに出る所に軍人橋が架かっていた。 |

|

『地籍図』によると、この軍人橋にも西から宇田川上流が来ていました。このルートは西原・上原からの流れと「東海大からの流れ」が山手通りの下で合流したもので、『地籍図』には描かれていますが、流れていた年代は分かりません。ところで「東海大からの流れ」については、富沢様に手描きの地図をいただいて、山手通りの下から上流に向かって歩いたことがあります。富沢様によると、以前はこの上流にはハチ公ソースの工場があって、工場裏には「はけ」があり、そこで粘土も採れたそうです。「はけ」とは川の浸食で作られた急激な崖(段丘崖)の下の清水が湧き出している所です。山手通りと井の頭通りが高架で交わる暗い空間をしばらく歩き、空が見える所に出て少し進むと、富ヶ谷2丁目41に出ました。近所の方に昔のハチ公ソースについて伺うと、「うちの隣で作っていましたよ。朝早くから野菜の良いにおいをぷんぷんさせて一家でソースを作っていました」と話してくれました。工場は無くなってもソースの香りははっきりと記憶に残っているようです。当時のハチ公ソースは河骨川上流のレンズ工場やこうやさん(洗濯屋さん)と並んで地場産業の一つだったのでしょう。工場があった所の裏手は住宅や商店がびっしり並んでいて、「はけ」のようなものは見つかりませんでした。 |

2)神山町の宇田川の記憶

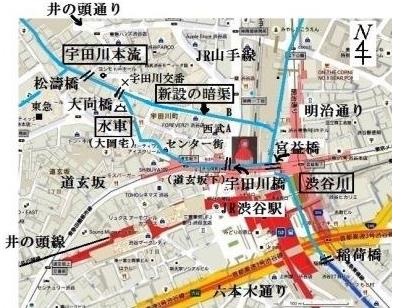

[図Cに対応] 軍人橋から大向橋までの地域。宇田川本流に沿って沼や湧水が点在していた。 |

| 軍人橋が架かっていた井の頭通りを渡り、再び宇田川遊歩道に入りました。60m位歩くと左から斜めに交差する道があり、そこに車止めがありました(富ヶ谷1-15-10)。昔はこの車止めの場所に橋が架かっていたそうですが名前は分かりません。遊歩道には樹木が植えられて都心とは思えない気持ち良い道です。 |

富ヶ谷1-15-10。ここにも昔は橋が架かっていた。(中田様撮影) |

南八橋(桜橋)の場所。神山町2-10 南八橋(桜橋)の場所。神山町2-10

|

| さらに200m程歩くと南八橋(桜橋)があった場所に出ました。ここにも西から宇田川支流が合流していましたが、富沢様によるとこの流れの上流の渋谷消防署・富ヶ谷出張所辺り(山手通り)にもう一つの「はけ」があり、そこから清水が流れ出ていたそうです。 今回のツアーでは時間がないので省きましたが、その「はけ」の場所に後で行ってみました。南八橋から「はけ」に向かう道に入ってしばらくすると、道の裏に崖が見えて、いかにも崖下に川が流れていたことを感じさせました。橋から400m位道なりに歩くと、切り立ったがけの階段の下に突き当たりました(富ヶ谷1-27)。そこは山手通り脇の崖下で、階段を上って山手通りに出ると渋谷消防署・富ヶ谷出張所のちょうど裏でした。見下ろすと、流れの跡のような小道が目の前の崖に沿って南八橋の方に続いており、入口には「立ち入り禁止・下水道局」と書いた看板がありました。この崖の斜面に「はけ」があったと思われます。この流路は富ヶ谷1丁目と神山町の境界になっており、川が形を変えて今日まで生きているのです。 |

山手通りの脇の階段と切り立った崖。奥は崖に沿った流れの小道。 |

崖下の流れの小道。「はけ」は崖の斜面にあったと思われる。 |

| 話はツアーに戻ります。南八橋から100m程宇田川遊歩道を歩くと、神山町のハチ公ソース(株)の事務所前に出ました。ハチ公が付いた赤い名板がかわいいです。昭和19年ごろには富ヶ谷にソースを作る工場があったことを同社の方から伺い、ソースを作っている様子をビデオで拝見しました。ソースは何種類かあり、ご近所の丸木屋酒店で現在も売っています(東横百貨店や東急ハンズにもあります)。会社のホームページには社名の由来が書いてありました。「創業者の出身地が秋田県であったこと、また、渋谷で商売を始めた事やハチ公が同郷の秋田犬であったことから、当時渋谷のシンボルであったハチ公の銅像を商標登録しました。渋谷に移転当時は、ハチ公はまだ生存していて、死去された上野氏を出迎えに渋谷駅に来ていたそうです。」丸木屋さんはツアーの当日は、残念ながら土曜の定休日で空振りでした。 |

神山町のハチ公ソース事務所と定番のソース。 |

|

棒でかき混ぜてハチ公ソースを作る様子。TV朝日「気分はシャッフル」(平成2年放映)。 棒でかき混ぜてハチ公ソースを作る様子。TV朝日「気分はシャッフル」(平成2年放映)。 |

白洋舎前に長く続く遊歩道 |

| 遊歩道をさらに進むと右手に白洋舎の大きな建物がありました。白洋舎は大正9年にこの宇田川沿いの土地で開業しており、先の『地籍図』にも記されています。初めは手工業でしたが、戦後アメリカ軍の大量の注文が入ったのをきっかけに機械化に踏み切りました(注2)。白洋舎前の長く続く遊歩道を歩いていると、生垣の下に細長い石の構造物や鉄の建材が数か所にわたって顔を出していました。以前神山町の三田村楽器店のご主人から伺った話によると、これは「宇田川の岸壁の跡」だそうです。「白洋舎の駐車場の前に昔の川の岸壁の跡が少し出ている。もともとの川はもう少し幅が広くて、その30cm内側に暗渠を作った。その際に川の岸壁と暗渠の隙間に砂や砂利を入れて埋めたが、その後砂が流れてしまって露出したようだ」とのことでした。 |

昔の宇田川の岸壁の跡。植木の前に石の構造物が。 |

鉄の建材も露出している。 |

宇田川の岸壁の跡に興味津々。 |

| 三田村様から次の様なお話も伺いました。「昭和23年頃、6歳の頃にここに越してきた。当時、この辺りは焼野原で家もあまり建っていなかった。家の前に川幅およそ5mの宇田川が流れていた。我が家は川ぎりぎりまで建っていて、川の上にベランダを張り出していた。当時は区に許可を取って川の中にベランダを1-2m張り出し、植木を育てたりアヒルを飼うことができた。」「川の中には岸壁に沿って崩れ止めがあり、ブロックの万年塀が川底から3mほどの高さで立っていた。その上に幅10cmぐらいのコンクリートの梁が1m30cmおきぐらいに渡されて、川の中に塀が倒れ込まないようになっていた。」「宇田川は穏田川より汚かったし、穏田川より深い感じだった。オリンピック前の昭和35、6年に暗渠になり、突貫工事で砂利道になった。オリンピックが終わって区の管理になってから今のようにきれいになった。それ以前のトイレはくみ取りだったが、暗渠になった時に川の回りの家は全て水洗便所になった。」宇田川の流域の風景はオリンピック前と後で全く変わってしまったようです。 |

三田村楽器店前の宇田川遊歩道(中田様撮影) |

三田村様のお話を伺うツアーの参加者。 三田村様のお話を伺うツアーの参加者。 |

|

私たちは白洋舎の脇にある岸壁の跡を見た後、再び遊歩道を歩き、三田村楽器店の所に出ました。お店には幸運にも三田村様がおられて、宇田川の岸壁のことや昔の川の様子について再びお話を伺うことができました。「この先のクレストンホテルのところはホテルが建つ前は広場だった。チョロチョロと湧水が湧いて池になっていて、地中にしみ込んでいましたよ。そこに梅花藻が生えて白い花が咲いていた。」この話には私たちも驚きました。今や東京の近くでは静岡県の三島や群馬県の前橋にしか咲いていない絶滅危惧種の梅花藻がこの神山町に咲いていたというのです。お母様のご実家が梅花藻の群生地として有名な三島なので、三田村様も梅花藻をよくご存じだったそうです。当時神山町の辺りには麦畑があって、昭和20年代の終わりごろまでカワセミが飛んでいました。戦後の神山町には田園の面影が残っていたのですね。 |

三島市源兵衛川のミシマバイカモ(梅花藻) (http://blog.livedoor.jp/siinomi907- yamazakura709/archives/50713735.html) |

梅花藻の花。本田正次・矢野佐『原色学習ワイド図鑑・野草』学研、1996年より。 梅花藻の花。本田正次・矢野佐『原色学習ワイド図鑑・野草』学研、1996年より。 |

|

三田村様が子供の頃の面白い話もして下さいました。「家の裏には道も橋もあったが、子供はわざわざそこまで行かないでコンクリートの梁の上を歩いて川を渡っていた。お祭りの時、そこから落っこってハシゴを下してもらったことがあるよ(笑)。」「大雨が降ると金魚やコイが流れてきて、捕まえるのが楽しみだった。少し下流に行くと、野球のボールも東急本店の吉本(遊技場)から流れてくるので、買ったことがなかった(笑)。」 次に宇田川遊歩道に並行して軍人橋方面から流れているもう一つの暗渠の道に行きました。この暗渠についても三田村様が以前に話しておられました。「オリンピックの前は、NHK近くの井の頭通りの裏に幅40-50cmぐらいの小さい川が、ハチ公ソースのビルの辺り(南八橋の南側…筆者)から流れていた。下は淀んでいても流れている水はきれいだったが、皆がドブ川と呼んでいた。小さいドジョウがいて採ったことがある。昭和35、6年頃だろうか、ドブ川は消えた。流れの上にビルを建てたようだ」。 私たちはいったん白洋舎の手前まで戻って、右(東)に折れ、NHKの西門前のロータリーの道に出ました。「渋谷区土地利用図・明治42年」を見ると、ロータリーの中側は大きな沼(池)で、このロータリーの道は沼の周りを巡っていました。『地籍図』には沼がありませんが、その道沿いに弧を描くように川が流れていました。沼が川に変わったのでしょう。「沼は無くなっても昔の形は残っているのね」とどなたかがつぶやいていました。 |

NHK西門前のロータリーの道は昔の沼の周り |

| ロータリーのカーブに沿って50mほど南に歩き、右手の脇道(NHKの反対側)に入りました。すると右側の金網の向こうに雑草が生えた細長い溝のような一角があり、それを見た参加者の方が「あっ、ここが川跡だ!」と叫びました。さすが鋭いです。この雑草の一角から、「ドブ川」と呼ばれた細いアスファルトの暗渠の道が、ビルやアパートの隙間を縫って120-130mぐらい先の「NHKセンター下」交差点の西側まで続いていました。この道の所々に大きなマンホールがありました。ふたの表記を見ると青字で09とあり、2009年敷設のものです。道は古くからあったようですが、この年に舗装されたのでしょう。ツアーの前にこの道を歩いた時には金網に汚い布がかかっていたので、清流のイメージをこわさないため掃除しておきました。雰囲気も大切です。 |

軍人橋から来る「ドブ川」(金網の向こうの 雑草の一角) |

舗装された「ドブ川」の暗渠 。 |

|

「NHKセンター下」交差点の所まで歩くと、JTBの事務所がある大きなビルの前に出ました。三田村様によると、「JTBが入っている細長いビルの裏も川が流れていて、その辺りで「ドブ川」の幅は1mから2mに広がっていて、ここでドジョウを採ったことがあるよ」というお話でした。東京都の『下水道台帳』では下水道のルートはこの辺りまでで、その先がどうなっていたかは分かりません。 ところで渋谷の郷土史家藤田佳世の『大正・渋谷道玄坂』には、このJTBのビルの先に明治の頃に沼があったという記述があり、この場所を見るためにビルの右脇の道に入って真っ直ぐ進みました。100m位歩くと大きなクレーンが立っている工事現場の塀に突き当りました。そこは先日まで「宇田川町第3パーキング」という駐車場で、ここが沼があった場所のようです。 |

クレストンホテル周辺の川。「ドブ川」の先には大きな沼が。 |

JTBの脇道。突き当りにクレーンが立つ 工事現場(沼の場所)。 |

| 『大正・渋谷道玄坂』にはこの沼に関する興味深い話が登場します。「宇田川町に沼があったってほんとうですか」という藤田佳世の質問に対して、鎌田さんという元伊勢万水車(後出)のご主人が答えています。「NHKの少し手前ってことになりますか、ほら、鍋島さんの佐賀育英舎っていうのが左側にあったでしょう、あれが建つ前ですから旧い話でさあねえ。とにかくその沼を発動機をつけた船が走ったんですから、かなり大きゅうござんしたねえ」(注3)。宇田川町に発動機を付けた船が走る大きい沼があったとは驚きです。この沼の場所を古地図で確認したのですが、『東京都市地図3』の中の「渋谷(1880)」(柏書房)にも「渋谷区土地利用図・明治42年」にも見つかりませんでした。しかし佐賀育英舎の場所は分かりました。『地籍図』によると、宇田川町・井の頭通り沿いの「NHKセンター下」とハンズ前の信号「神南小学校下」の間で、それは目の前の工事現場の場所です。工事現場の標識には6000㎡とありましたから2000坪近い大きさです。おそらくここに沼があったのでしょう。三田村様が教えて下さった「ドブ川」は明治の初めの頃にはこの大きな沼に続いていたのかもしれません。 |

|

大岡昇平『少年』7頁(筑摩書房)より。図中の大向小学校から宮益坂下に走る農大通りが現在の文化村通り。水色は筆者。 |

|

話をツアーに戻しますと、工事現場から宇田川遊歩道には直接出られないので、先ほどの「NHKセンター下」交差点近くまでさかのぼり、遊歩道に面したクレストンホテルの前に出ました。先の三田村様のお話で湧水に梅花藻が咲いていたという場所です。ホテルの角には、オリンピック前まで深町橋が架かっていました。深町という名前は、すぐ近くの代々木深町にもあるように湿地帯をイメージさせます。当時は宇田川に並行して流れている「ドブ川」がクレストンホテルの裏で3本に分かれており、この辺りは深町を感じさせる風景だったのでしょう。宇田川遊歩道は深町橋までで、その先は普通の車が通れる渋谷区道になります。 |

クレストンホテル前の宇田川遊歩道。車止めは 深町橋の場所。 |

クレストンホテル前から渋谷方面へ。 |

3)松濤橋から渋谷センター街へ

[全体図Dに対応] 松濤橋から宮益橋までの地域。宇田川はスクランブル交差点の宇田川地蔵の脇を流れ、 宮益橋で渋谷川に合流した。 [全体図Dに対応] 松濤橋から宮益橋までの地域。宇田川はスクランブル交差点の宇田川地蔵の脇を流れ、 宮益橋で渋谷川に合流した。 |

かつて松濤橋が架かっていたヨシモト∞ホールの角。先は渋谷センター街。 |

|

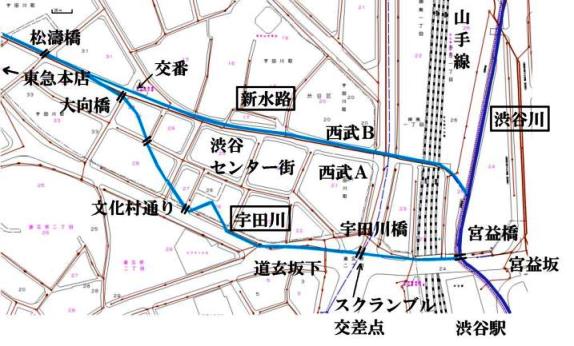

ヨシモト∞ホールの前まで来ると、それまでの住宅街の空気が突然変わり、あわただしい繁華街になりました。体感の温度もじわっと上がってきて、この辺りから渋谷センター街が始まっているのを感じさせます。道には人々が行き交い、ツアーも人の間を縫って歩くだけで精一杯になってきました。 宇田川はヨシモト∞ホールを過ぎると宇田川交番の手前で右(南)に曲がり、センター街の中を斜めに横切って文化村通りに入り、少し流れて道玄坂下、そしてスクランブル交差点に至っていました。私たちもその流れに沿って歩きました。交番手前を右に曲がった所で「ここには大向橋が架かっていたのですよ」と叫んだのですが、先を急ぐ人波にさえぎられてうまく伝わりません。この大向橋の脇には、先ほど話に出てきた鎌田さんの「伊勢万水車」が明治41年まで回っていました。水車の跡地にできた貸家には作家の大岡昇平が住んでいて、著書『少年』に当時の状況を詳しく書いています。 |

左の灰色の建物が宇田川交番。宇田川は交番の手前を南に曲がり大向 橋へ。新水路はまっすぐ奥へ。 |

明治時代は現在の東急本店・ハンズ(大向橋)辺りまでが田んぼで、宇田川の水を 灌漑に使っていた。地図上部の池がNHKロータリーの池。道玄坂下の川筋は、宇田 川の上に家が建っているため地図に描かれていない。「渋谷区土地利用図・明治42年」 より作成。 |

|

ところで、渋谷センター街を斜めに横切る宇田川本流とは別に、松濤橋から交番前を通りJR山手線に向かう新水路がありますので、それについて説明します。宇田川は明治の末になると田畑の灌漑に使われなくなり、大雨が降ると練兵場や神山町の丘から濁流が大量に流れ、道玄坂下から下流にかけてしばしば氾濫が起きました。渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔がたり』(昭和63年)には「道玄坂にひどく水が出たことがありました。二階家が、水にもろにつぶされて流れました。また、水に流された長屋が、その先に新しくできていた二階家のところでストップするというありさまでした」。家が丸ごと流れてくるなんて、昔の宇田川のごみはケタ外れだったのですね。 先の大岡昇平の地図を見ると、道玄坂下にある大盛堂と鈴井薬局の2軒が宇田川の水路の上に描かれています。明治38年の法改正により、道玄坂下では川の流れの上に家が建てられるようになったためです。当時は水上の家がたくさんあったようで、川の氾濫によって大きな被害が出たのでしょう。そこで昭和8年頃に、松濤橋から現在の西武A館とB館の間を通ってまっすぐ渋谷川に抜ける新水路が暗渠の形で建設されました。この新水路があるため、西武A館とB館の間には地下道がありません。 |

宇田川が流れた渋谷センター街のビル街(『東京下水道台帳』に川と橋その他を加筆)。 |

| 宇田川は大向橋から渋谷センター街の中を斜めに流れていたのですが、その川跡をそのまま辿ることはできません。昭和30年ごろに駅前一帯で区画整理事業が始まり、密集した住宅や商店はブロックの形のビル街になり、下水道もブロックの形に整備されました。このため渋谷センター街の宇田川の姿は地上にも地下にも残っていません。私たちは渋谷センター街のブロックの道を辿りながら道玄坂下に出て、スクランブル交差点に到着しました。スクランブル交差点の東側は山手線のガードで、宇田川はガードをくぐった左側の宮益橋で渋谷川に合流していました。宮益橋の場所は今は自転車置き場になっています。 |

宇田川が最初に文化村通りに出た辺り。(手前が文化村通りの歩道)。この場所にも橋が架かっていた。 |

宇田川は道玄坂下からスクランブル交差点へと流れ、JR山手線ガードの先で渋谷川と合流していた。 宇田川は道玄坂下からスクランブル交差点へと流れ、JR山手線ガードの先で渋谷川と合流していた。 |

明治時代にはスクランブル交差点の辺りに宇田川橋が架かり、その橋の袂の一本松の下に宇田川地蔵が祀られていました。宮益坂から道玄坂に向かう道は旧大山街道で、昔の旅人はここで宇田川地蔵に旅の無事を祈り大山詣でに出かけたことでしょう。 |

スクランブル交差点に宇田川橋が架かっていた。 |

井の頭通り沿いに祀られていた頃の宇田川地蔵。 |

|

私たちはこのスクランブル交差点で本日のツアーを終えました。朝早くからの長い散歩で皆さんもうぐったりです。さっそく文化村通りに面したビルの8階(#802

CAFE&DINER)に行き、冷たい飲み物で体を冷やし、食事を楽しみました。#802はかつて宇田川が流れていた土地の上にあるレストランで、窓からは文化村通りを行き来する人々がよく見えました。 |

今回のツアーは、地元に長くお住いの方々から本当に貴重な証言をいただきました。おかげ様で河骨川上流からスクランブル交差点まで、川のほとりを歩いているような気持ちで進むことができました。「前編」でお世話になった北田様、志村様、石井様、立正寺のご住職吉崎様、「後編」でお世話になったアザミ屋様、富沢様、そして三田村様に心から感謝申し上げます。また暑い日に強行軍のツアーにご参加いただいた皆様方にもお礼申し上げます。長文のホームページをお読みいただきありがとうございました。 |

初台川(左の道)と河骨川(右の道)の合流点で記念写真。 |

地下に眠る宮益橋。両脇は橋げた。宇田川は宮益橋奥(渋谷1-24)で渋谷川に合流していた。テレビ東京『都会の川SP渋谷川と道頓堀川』(2011年1月27日放映)から。 |

| (注1) 代々木練兵場は代々幡村代々木と渋谷町上渋谷にまたがる丘陵の地で、明治42年に青山(現在の明治神宮外苑)から代々木ヶ原に移ってきた。その広さは20万坪(約66,1200㎡)で、明治41年に陸軍により買い上げられ明治42年に完成した。移転前は畑と茶畑、桑畑が広がる高台の土地だった。この地の住民たちは、土地を離れるにあたって「訣別の辞」を刻んだ「灯篭」を代々木八幡宮と北谷神社(神南一丁目)に残して新しい土地に去っていった。 (注2)東伸一「青山のまちのイメージと歴史、空間にかんする一考察」『青山経営論集』第45巻別冊2、2011年3月(http://www.agulin.aoyama.ac.jp/opac/repository/1000/12161/00012161.pdf ) (注3)佐賀藩主の鍋島家は渋谷と深い関係がある。明治に紀伊徳川家下屋敷の払い下げを受け、鍋島松濤公園や先日まであった観世能楽堂などこの一帯は鍋島家の土地であった。明治9年にはこの土地に茶園を開いて「松濤」の銘で茶を売り出しており、「松濤町」はこのお茶の名前が町名になったもの。 (注4)神泉谷は現在の渋谷区神泉町で、『江戸砂子』によると「神仙水 八幡の西 むかし空鉢仙人此谷に来り、不老長生の仙薬をねりたりと云霊水也。此所を神仙谷といふ」とある。現地には「右神泉湯道」と書かれた弘法湯跡の石碑がある。渋谷区教育委員会『渋谷の湧水池』には、「空鉢仙人の事は伝記不詳であるが、後にその霊験が弘法大師に付会し、この霊泉場を弘法湯と称した」とある。(終) |

|

|

ravel d

以下は2016年1月16日に表参道の東京ユニオンチャーチ「おにぎりフェロウシップ・ランチョン」で行なった講演「都心の川・渋谷川の物語」に加筆したものです。では早速話に入ります。

東京ユニオンチャーチ礼拝堂にて(2016.1.16) |

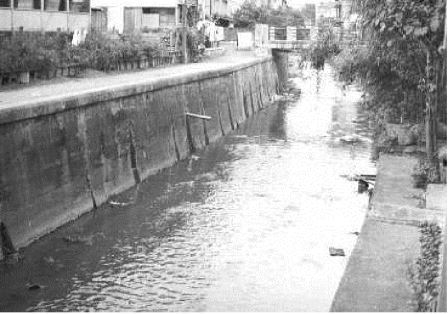

1.渋谷川とは何か

渋谷川は全長7kmの2級河川です。現在はJR渋谷駅南口の稲荷橋から東京湾の浜崎橋まで流れています。この写真は広尾病院(渋谷区恵比寿2丁目)手前の新豊澤橋から川の流れを撮ったものです。両岸はコンクリートで固められていますが、川の周りには緑も残り落ち着いた風情が感じられます。

新豊澤橋から広尾病院方向を眺める

|

室町時代の渋谷川の姿を描いた古地図『長禄江戸図』(部分)(都立中央図書館特別文庫室所蔵・無断転載禁) |

渋谷川は短い小さな川ですが、そこには長い歴史があります。15世紀半ば、室町時代に描かれた『長禄江戸図』には、渋谷川が神田川・目黒川などと共に描かれています。渋谷川は図の中央を東西に流れる川で、渋谷川が歴史の文書に登場したのはこれが初めてです。水源は明治神宮の北側辺りで、近くには千駄ヶ谷、上渋谷、下渋谷、代々木などの名前が見られます。図の上方に見える四角い土地は有名な太田道灌の江戸城です。

|

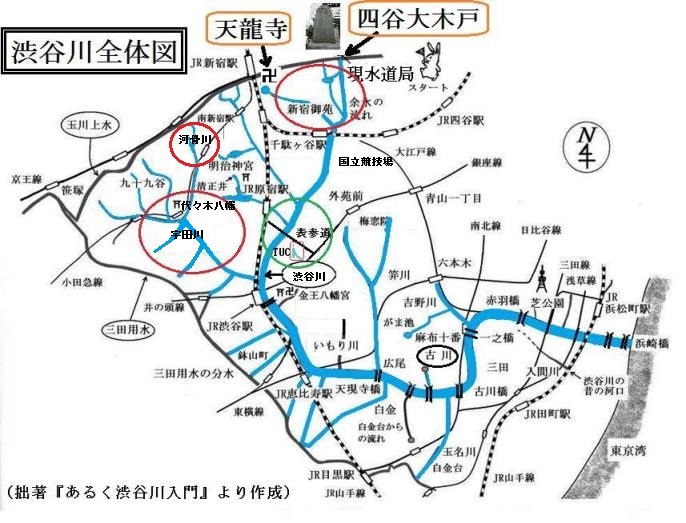

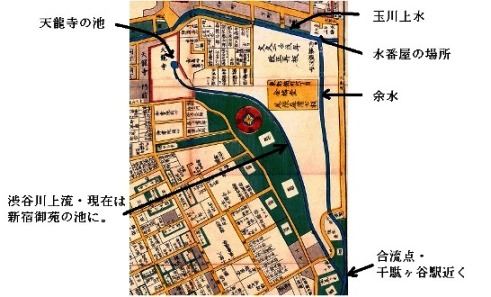

私もこんな図を描きました。今日お話しする渋谷川の主な流れは、四谷大木戸と天龍寺から始まりJR渋谷駅を通って東京湾の浜崎橋まで向かう水色の太い線です。地上を流れているのは渋谷駅近くの稲荷橋から浜崎橋までです。支流はたくさんありましたが、それらは前回の1964年の東京オリンピックの準備で、昭和39年までに全て暗渠になりました。暗渠になる前の一番大きな水源は御苑の北側を流れる玉川上水の余水(四谷大木戸からの流れ)と新宿御苑近くの天龍寺の池でした。

実はもう一つの大きな水源がありまして、それは幡ヶ谷台地の南側から流れ出す宇田川上流でした。今回は主に新宿御苑辺りからの流れをたどりますが、地形から見ると宇田川の方が本流だった時代があると考えられます(注)。宇田川の流域には昔はほとんど人が住んでいなかったので、歴史の文書にはあまり登場しませんが、この川には長い長い歴史があります。代々木八幡宮の丘の上には約4500年前の縄文中期の集落が発掘され、丘の下には川の流れを示す大きな深い沖積層が確認されています。この地域に何すじもの宇田川の支流が流れていたことが分かります。人々はそこで魚を獲ったり水を汲んだりして川と共に生活したことでしょう。支流は合わさって宇田川となり渋谷駅の方へと流れていました。

時代は大きく変わりますが、明治時代の末になってJR代々木駅が開かれ、大正に入ってからは京王線がこの地域に引かれて住宅地として発展し、歴史の表舞台に登場してきました。宇田川上流の一つである河骨川が高野辰之作詞の唱歌「春の小川」のモデルになりました。

2.渋谷川の今と昔を歩く

先ほど述べたように新宿御苑周辺には2つの水源がありました。玉川上水の余水(四谷大木戸からの流れ)と新宿御苑西の天龍寺の池です。

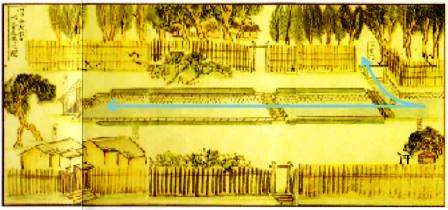

「四谷大木戸水番屋構えの図」『羽村臨視日記』より。(独立行政法人国立公文書館所蔵) |

新宿御苑の東側に今も残る余水の跡 |

この絵は17世紀の江戸時代初期に作られた玉川上水の終点四谷大木戸の水番屋の様子で、右手が川上(西)です。多摩川の羽村からずーっと流れてきた玉川上水はここから地下に入って江戸の市中に配水され、江戸の市中ではこの水を地下からくみ上げていました。その時に水がたくさんありすぎて溢れてしまうといけないので、余水(余った水)を近くに流れる渋谷川に落としました。それがこの図の上(南)に向かう小さな水路です。「水番屋」ではお役人が玉川上水を清掃したり、水量を調節したりと上水の管理をしましたが、今でも同じ場所(四谷4丁目交差点近く)に水道局新宿営業所があって水の管理をしているのは興味深いことです。上の写真は新宿御苑の東側に今も残る余水の跡です。余水の流れは人工的で真直ぐです。

余水のおかげで渋谷川は水量が多い安定した流れになりました。灌漑用水が豊かになってお米などの収量も増え、また水車を回して精米が新しい産業になりました。明治時代には新宿御苑脇にできた水車を使って三菱鉛筆が鉛筆を作り始めました。これについては新宿御苑の隣にある内藤神社の裏の公園に立札があります。また宮益坂下で回っていた水車の収益は、渋谷で初めての小学校である渋谷小学校の運営の費用になるなど、恩恵はとても大きいものでした。

次に天龍寺の池からの流れですが、もともと湿地帯であったこの地域の水を集めて現在の新宿御苑の真ん中を流れていました。近年のことですが天龍寺近くの新宿高校がグラウンドの沼を避けて校舎を移転させたほどです。湿地からの川の流れは大雨が降ると溢れ、雨が降らないときは干上がっていたことでしょうが、玉川上水の余水によって水量が増え、流れが安定した川になりました。

19世紀半ばに描かれた「江戸切絵図」をご覧下さい。図の右上の道が甲州街道で、その傍らを玉川上水が流れています。上の青い線が玉川上水、真ん中の斜めのカーブの線が天龍寺からの流れ、右手の縦の青い直線が四谷大木戸の水番屋からの余水です。2つの流れは図の右下のJR千駄ヶ谷駅近くで合流しています。

(「内藤新宿・千駄ヶ谷辺図」『江戸切絵図』より)

|

天龍寺からの流れの現在の様子を説明すると、かつてのカーブした流れは数珠玉のような池になって新宿御苑の中に残されています。写真はその一番南(下)にある「下の池」です。

新宿御苑辺りから原宿に至る渋谷川の流路 |

一番南側の「下の池」 |

四谷大木戸からの流れと天龍寺からの流れは、JR千駄ヶ谷駅の東側の崖下で合流して国立競技場前に抜けていました。この辺りの様子については後ほど触れます。ここで上の地図に沿って説明しますと、川は国立競技場の前を通ってから観音橋交差点の南側にある明治公園の中を少し流れ、その後外苑西通りに出て道沿いに龍厳寺(りゅうがんじ)に向かい、お寺の下で外苑西通りから離れて原宿へと流れていました。

国立競技場前の渋谷川のルート |

渋谷川のルートだった明治公園 |

次に原宿方面へ話を進めますと、この辺りには、渋谷で最も有名な「穏田の水車」が回っていました。原宿の地域は江戸時代には穏田と呼ばれていましたが、かの葛飾北斎がこの水車を『富嶽36景』の中で描いており、神宮前交番の「表参道まちかど庭園」の標識にも使われています。農民たちが水車の周りで元気に働き、遠くには富士山がきれいに描かれています。ペットの亀を犬のように引いた男の子がかわいいですね。「穏田の水車」は、渋谷川暗渠が竹下通りから来た道と交わる辺りにあったと言われています。「コトコトコットン♪」という歌詞でよく知られるラジオ歌謡「森の水車」のモデルにもなりました。

「表参道まちかど庭園」の標識 |

お母さんの横にペットの亀を引いた男の子が。 |

ところで、今ではさっぱりイメージが湧きませんが、原宿には川や池にまつわる話がいくつかあります。私たちのTUCが建っているこの辺りは、実は大きな池の中でした。「鐙(あぶみ)の池」と呼ばれたその池は、大正9年に明治神宮を造営する際に表参道を作るために埋められました。なかなかの大工事で、埋めても埋めても水が出て手間取ったそうです。その後も昭和の半ばに千代田線の工事が始まるまで湧水が出ており、近くの神宮前小学校のプールはこの水を使っていたそうです。

もう一つ川にまつわる話ですが、表参道の先にある明治神宮には渋谷川の水源の一つである「清正井(きよまさのいど)」があります。2010年頃にはこの井戸が渋谷のパワースポットとしてブームになっており、皆がお参りに訪れたので、いつも長い行列ができていました。11時頃行ったら「今からだと夕方まで見れないよ。でもその頃はもう暗くなっているよ」と係りの方に言われてしまいました。「清正井」は丸い木おけの形になっており、そこから湧水が少しずつ溢れ出て小川となってサラサラと流れています。今ではブームが終わり静かになりましたが…。

鐙の池(穏田の池)。『渋谷の湧水池』 (渋谷区教育委員会、平成8年)より。

|

明治神宮の「清正井」 |

さて穏田の水車跡を通った渋谷川は、有名なキャットストリートの下を流れ、表参道の参道橋を越えて渋谷に向かいます。

表参道を越えて渋谷に向かう暗渠の道。手前右は参道橋の親柱。

|

v |

キャットストリートはいつも若者でにぎわっている通りですが、その下が川だったことはあまり知られていません。左側の写真が今のキャットストリート、右が昭和39年に暗渠になる前の川の姿です。

表参道から続くキャットストリート

|

キャットストリートになる前の渋谷川。昭和38年、 渋谷川下流から穏田橋を見る。(渋谷区郷土 博物館・文学館所蔵) |

キャットストリートの場所は1950年代までとてもさみしいところだったと聞いています。渋谷川はこの辺りの土地の名前から穏田川とも呼ばれていました。参道橋の先には穏田橋が架かっており、橋があった場所には道の真ん中にモニュメントとして親柱が建っています。渋谷川は今は地下に入って「千駄ヶ谷下水道幹線」になっています。

東横百貨店の屋上より宮下公園を望む。(昭和26年。東京都建設局『昔の渋谷川・古川の写真』より作成。) |

v |

渋谷川はやがて明治通りを越えて宮下公園の脇に入り渋谷駅に出ます。この写真は昭和26年に東横デパートの屋上から原宿方面を写したものです。現在の宮下公園の場所の脇には渋谷川が流れ、遠くには明治神宮の杜、ワシントンハイツ、原宿駅も見えます。写真の右下には幡ヶ谷から流れてくる宇田川の出口も見えます。宇田川については後ほど少し触れます。先日、私も東横の屋上に行って写真と同じ方角を眺めてみたのですが、ビルが重なっていて先の方は何も見えませんでした。渋谷駅は今大きな再開発の最中で、渋谷川についてもいろいろと話題がありますが、話を先に進めます。

工事中の稲荷橋周辺。(2015.12.27)

|

v |

さて、次に現代の稲荷橋から東京湾浜崎橋までの渋谷川の様子を紹介します。渋谷川は渋谷駅南口の稲荷橋で地上に出ます。現在の川の起点とされているところです。流れは明治通りに沿って恵比寿に向かいますが、ここで少し寄り道をします。

金王八幡宮にある渋谷の英雄・金王丸木像。「保元の乱」出陣の折、自らの姿を彫って形見として母に残したもの。

|

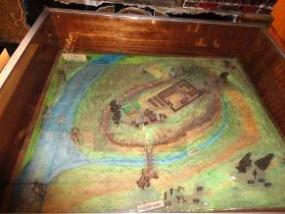

「中世渋谷城」の模型(國學院大學制作)渋谷川とその支流が堀となって城館を守っている。 |

渋谷駅から明治通りをしばらく行くと、左側(東)の丘の上に1092年に創建された金王八幡宮があります。かつて青山通りの崖から一すじの流れが湧き出して金王八幡宮の脇を通って渋谷川に注いでいました。八幡宮の場所には中世にお城があったという伝説があり、この辺りは渋谷川とその支流を堀に見立てて堀之内と呼ばれていました。その渋谷城で生まれた若い金王丸は、源平時代に源氏の棟梁源義朝の従者として最後まで彼に従い、奥州で義朝が殺されたときは健気に敵と戦い、その後常盤御前に義朝の最期を報告したという話が伝わっています。渋谷が生んだ英雄で、江戸時代に歌舞伎や浄瑠璃の話になりました。神社には國學院大學が作った渋谷城の模型が展示されていて、境内には今でもお城の大きな石が残っています。

恵比寿たこ公園の前を流れる渋谷川

|

桜が満開の山下橋。昔は水車橋と呼ばれていた。 |

話しは渋谷川に戻りますが、稲荷橋から始まった川の流れは恵比寿のたこ公園の脇を通ります。ここは芝生の児童遊園で、中には小さな池があり、かつて宇田川上流に咲いていたコウホネの花が栽培されています。私も所属している「たこ公園コウホネの会」が渋谷区の公園課のご指導で管理をしているのですが、4月末から秋にかけて可愛い黄色い花がたくさん咲きます。その後渋谷川は500メートルぐらい流れて山下橋にきます。ここには江戸から明治にかけて広尾水車とも玉川水車とも言われていた大きな水車があったので、水車橋と呼ばれていました。山下橋の脇には小さな公園があって春には桜がきれいに咲きます。

天現寺橋―渋谷川はここから古川と名前が変わる。

|

v |

そして流れは渋谷区と港区との区界にある天現寺橋に来ます。ここには外苑前の梅窓院や青山霊園の東にあった「蛇が池」を水源とする笄(こうがい)川という支流が流れ込んでいて、この川のルートが区界になりました。渋谷川は天現寺橋で古川という名前に変わり古川橋に向かいます。その途中の四之橋の辺りに徳川幕府が設けた薬草園があり、川の水を利用していました。後に場所が小石川に移動し現在の「小石川植物園」となっています。流れは古川橋でほぼ直角に北に曲がり、一之橋・麻布十番へと向かいます。

麻布十番には吉野川が流れ、金魚の養殖やラムネの製造など地域の産業と深く係わっていた。 麻布十番には吉野川が流れ、金魚の養殖やラムネの製造など地域の産業と深く係わっていた。

|

大分県指定有形文化財『寛永江戸全図』(1642-1643)の部分図。臼杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。右端の黒い曲線は当時の古川。方角マーク、青い線(現代の古川)と橋名、赤い点線(柳生但馬守下屋敷)は筆者が書き入れた。 |

麻布十番には六本木から吉野川という古川の支流が流れ込んでいました。麻布十番はもともと善福寺の門前町ですが、吉野川とも深い係わりがありました。吉野川の上流では金魚の養殖やラムネの製造などが行われていました。ところでこの地図は『寛永江戸全図』と言いますが、玉川上水が引かれる前に描かれたとても古い地図です。見つかったのは2007年とつい最近でした。興味深いことに、その地図から江戸初期には吉野川上流に柳生但馬守の別邸があったことが初めて分かりました。屋敷は小高い丘の上にあって5角形をしており、吉野川支流がその屋敷を堀のように取り巻いて、まるで要塞のようでした。

一之橋の周辺。この辺りは「堀留」と呼ばれ、岸壁には「炭薪土置場」があった。『御府内場末往還其外沿革図書』(文久2年、1862)より作成。(『東京都港区近代沿革図集―麻布、六本木』)

|

一之橋と古川。橋の袂の丸い穴は 吉野川河口。上は首都高。 |

古川に話しが戻りますが、東京湾から一之橋・麻布十番までは、江戸時代の初めに水運に用いる川(舟入の川)として整備され、堀のように広く深くしたため、新堀川とも呼ばれていました。炭や薪などの燃料を主に運搬しており、麻布十番にあった「堀留」、今の首都高下の交番辺りで荷揚げをしていました。こうした工事のお蔭で、麻布十番の先に架かる将監橋には今でもたくさんの釣り船が停泊しています。

たくさんの釣り船が停泊する将監橋

|

東京湾に流れ出る渋谷川(古川)の広い河口 |

そして古川は金杉橋を通っていよいよ東京湾に向かいます。古川の最後の橋である浜崎橋を越えると、川の上を覆っていた高速道路がなくなり、突然広い空の下に出て東京湾に流れ込みます。とても大きな河口です。新宿御苑から東京湾までの12キロ余りの旅はこれで終わりです。

3.渋谷川の未来の話

渋谷再開発の都市模型「SHIBUYA FUTURE VISION」(ヒカリエ11階に展示)

|

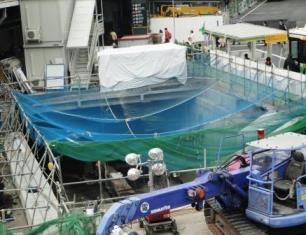

ところで、本日のお話の最後に渋谷の未来について少しご紹介します。まずは渋谷川が流れている渋谷駅南口の再開発についてです。上の写真をご覧下さい。これは渋谷ヒカリエ11階に展示されている都市模型「SHIBUYA FUTURE VISION」で、未来の渋谷(2027年完成予定)を表しています。新しい駅ビルや百貨店などの商業施設、オフィスが入った白い背高のっぽのビルが幾つも建設されることが分かります。写真の右下隅に明治通りが縦に通り、その左側に渋谷川が薄緑の川筋として描かれています。川の出発点の稲荷橋周辺はもともと地下の暗渠になる予定でしたが、再開発の時に地元で色々と議論になり、川を地上に残してそこに広場と緑の遊歩道を作ることが決まりました。川を暗渠にしないで地上に残すのは世界的な傾向でもあります。

Before:工事前の稲荷橋周辺。渋谷川はビルの間に挟まれ、ふだんは水が流れていない。(2014.6.2撮影)

|

After:未来の稲荷橋周辺。渋谷川は商業施設と緑の遊歩道の脇を流れている。東急電鉄その他4社『渋谷駅周辺地区における都市計画の決定について』(2013年6月17日)より。 |

上の写真は稲荷橋付近のBefore and after です。渋谷川の沿川がこんなにきれいになったら素晴らしいですね。現在は水がほとんど流れていませんが、この工事が完成すると落合水再生センターから引いた水が岸壁からシャワーのように流されるということです。

地下から顔を出した古い渋谷川暗渠(ネットの下の黒い部分。2014.2.3)

|

暗渠の近接写真 |

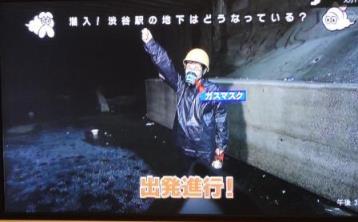

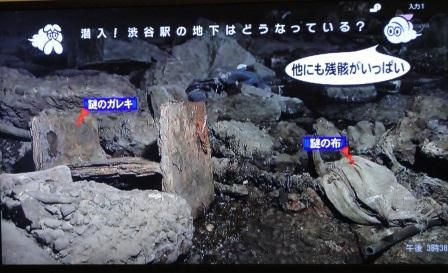

ヘルメットにガスマスクを着けて川底に。(テレビ東京「都会の川SP渋谷川と道頓堀川」(2011年1月27日放映) |

暗渠の中はゴミがいっぱい! 暗渠の中はゴミがいっぱい! |

上の写真は川を動かす前の暗渠の中の様子です。テレビ東京の番組「都会の川SP渋谷川と道頓堀川」『空から日本を見てみよう』で、2010年11月に撮影されました。左の写真で立っている人は?実は私なんです。撮影のために稲荷橋から渋谷駅地下の渋谷川に入りました。ヘルメットにガスマスク、黒いレインコートに長靴という男みたいなスタイルで、3時間ぐらい川底にいました。暗渠のトンネルの中を宮益坂のちょうど下まで行きましたが、そこには旧宮益橋の橋げたがまだ残っていました。川底はぬるぬるして、ライトで照らしだされた暗渠の中は雑然として、ゴミがいっぱいでした。

次の写真を見て下さい。これは移設した後の渋谷川暗渠の中の様子です。新しくできた暗渠は現代技術の粋を集めてこんなにピカピカです。地上の川もきれいになりますが、暗渠の方も負けてはいませんね。

移設後の渋谷川の暗渠。奥の明るく見える場所は稲荷橋。『渋谷プラスワン』より。 (http://shibuyaplusfun.com/river/)

|

v |

新国立競技場脇に渋谷川のせせらぎが!「新国立競技場整備事業・技術提案書」より。

|

新国立競技場―「杜のスタジアム」案 |

「春の小川」歌碑 (代々木5丁目65「はるのおがわプレーパーク」前)

|

河骨川(宇田川上流)の名前の元になったコウホネの花 |

ところで最後のお話ですが、先ほど宇田川上流の河骨川が唱歌「春の小川」に歌われたと述べましたが、河骨川が流れていた代々木5丁目の「はるのおがわプレイパーク」の前にはこの歌碑があり、この脇に小川を復活させようという話が起きています。今は住宅街の中にポツンと石碑が建っているだけですが、ここに小川が再現されて、河骨川の名前の元になったコウホネが咲き、メダカが泳ぐようになったら本当に素晴らしいですね。まだ夢のような話ですが、地域の方々と力を合わせて計画を進め、神様が下さった自然の恵みを大切にしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

(注) 『渋谷区史』(昭和41年刊、32,33ページ)によると、渋谷川上流の宇田川の流れは新宿・天龍寺の辺りからの流れよりも「流下速度」が早く「流水量」も多かったことから、両川の下刻作用が進んでいたヴュルム氷期末(約2万年前)の頃には宇田川の方が渋谷川本流としての性格を備えていたと推定される。また、「工事概要」『首都高速中央環状新宿線・代々木シールドトンネル(内回り)』(首都高速道路公団、2004年)によると、宇田川上流が合流した代々木八幡宮南の山手通り下には約17メートルの沖積層があり、渋谷川流域では宇田川筋だけに「深田」があったことも考え合わせると、この川の下刻作用が特に大きかったことが推測できる。

(頁トップへ)

Copyright © 2017 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved

r