|

|

|

ravel a

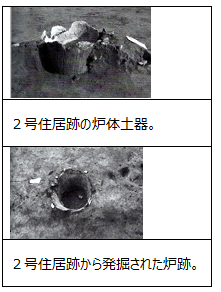

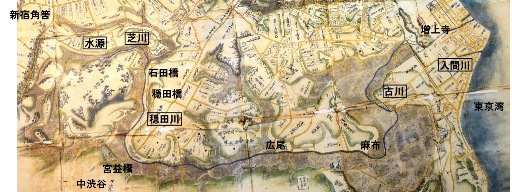

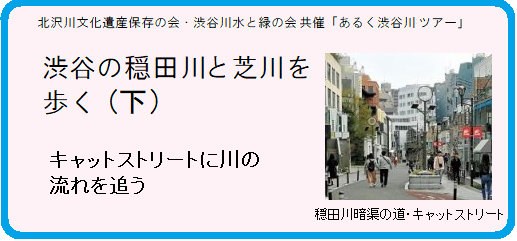

| <はじめに> 今回の渋谷川ツアーは「上・中・下」の3編に分けてご報告します。「上」では小田急線・南新宿駅からスタートし、代々木、千駄ヶ谷の住宅街を通って千駄ヶ谷小学校の東側まで歩きます。「中」はそこから千原児童公園を通って原宿橋の先まで、「下」はキャットストリートに入って渋谷・宮益橋までです。このルートを選んだのには理由があります。平成13年(2001)に九州臼杵市で「寛永江戸全図」が発見されました。これは寛永19~20年頃(1642)に描かれた最古の江戸全図ですが、そこに当時の武家屋敷や古道、田畑、地形などと共に、玉川上水が作られる前の渋谷川の姿が生き生きと描かれていました。 |

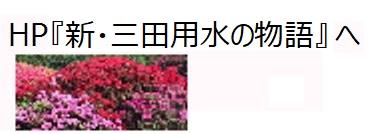

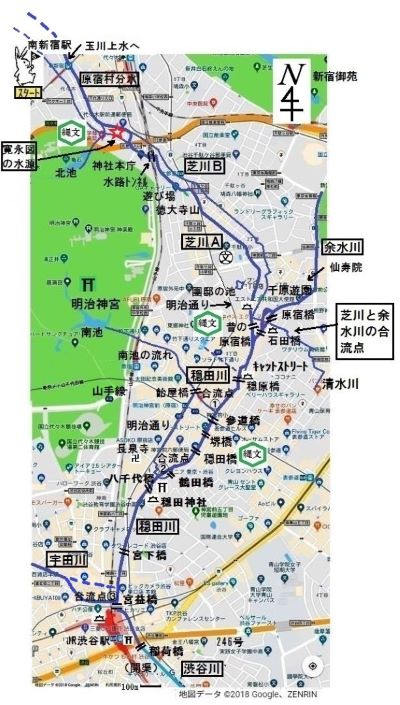

| 「寛永江戸全図」によると、渋谷川は現在の明治神宮「北池」の北東に位置する代々木を水源とし、千駄ヶ谷、原宿、渋谷、広尾、麻布を流れて、芝の増上寺脇から海へと注いでいました。興味深いことに、渋谷川の水源は、当時は代々木の一角と考えられており、流れはこの一筋だけで、宇田川、河骨川、笄川、新宿御苑・上の池からの流れなどの支流は描かれていませんでした。「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源は現代のどこにあり、後の芝川や穏田川のルートとどのように違うのか。いつかこのテーマと取り組みたいと思っていたところに「北沢川文化遺産保存の会」から穏田川を歩くお話をいただき、「渋谷川・水と緑の会」との共催で実施することになりました。 |

(目次)

<上>「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源を探る

はじめに

1.芝川上流(原宿村分水からの流れ)を歩いて渋谷川の水源地帯へ

2.「寛永江戸全図」の渋谷川水源の場所を推定する

3.北参道から千駄ヶ谷3丁目遊び場へ

4.大正・昭和の歴史と芝川

参考文献・資料(各編)

<中>水の町・渋谷の姿をイメージする

5.地形学から見た淀橋台(下末吉面)と芝川

6.「滝の坂道」から原宿橋へ

7.「寛永江戸全図」の渋谷川はどこを流れていたか

<下>キャットストリートに川の流れを追う

8.穏田川上流と村越水車

9.表参道から穏田橋そして鶴田水車へ

10.八千代橋から旧宮益橋(終点)へ

(補)渋谷川の新しい起点・渋谷ストリーム

|

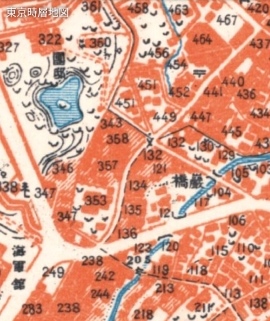

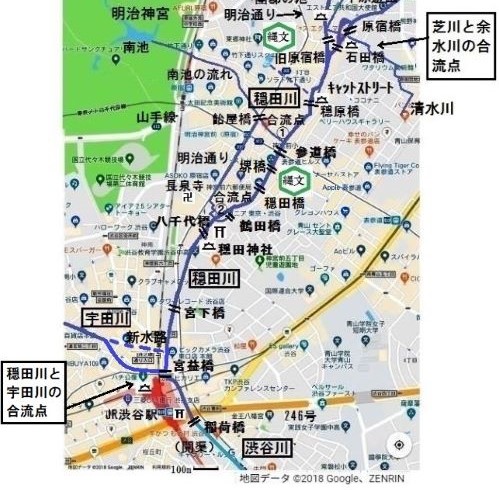

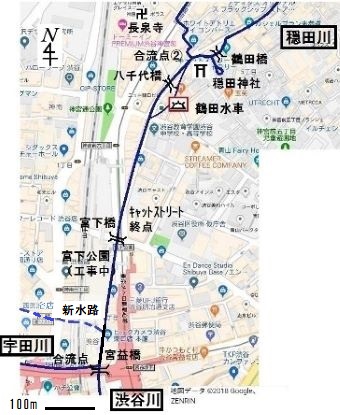

散歩のルート<上> |

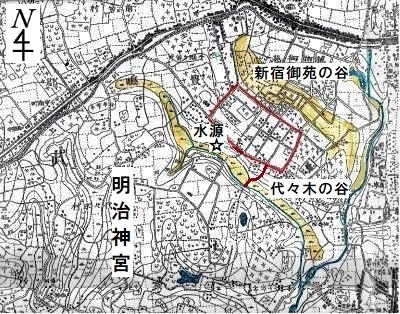

小田急線南新宿駅から渋谷駅稲荷橋までの渋谷川の流れ。左上の赤い星印は「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川水源。玉川上水の開削以降、芝川や余水川に分水が流し込まれ、流域に新たに灌漑用水が設けられた。Google ZENRIN地図から作成。以下現代地図は同じ。

|

|

|

1.芝川上流(原宿村分水からの流れ)を歩いて渋谷川の水源地帯へ |

|

|

|

|

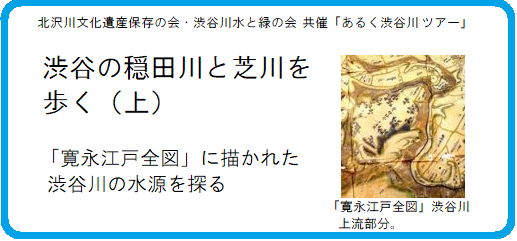

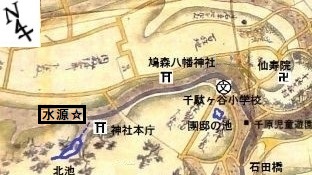

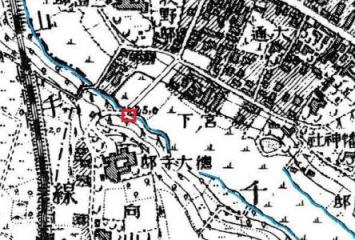

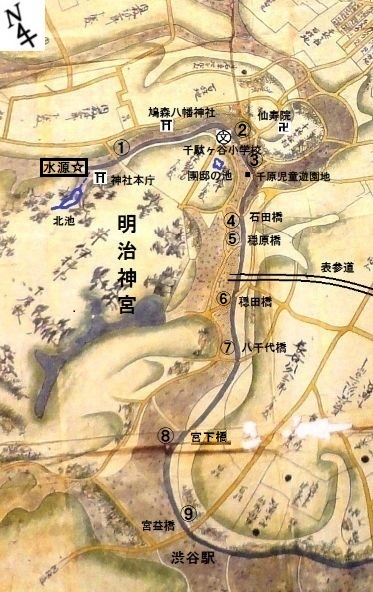

「寛永江戸全図」の渋谷川水源は、後の玉川上水・原宿村分水からの流れ(図の左上/芝川A・B)と明治神宮・北池からの流れが合流する地域(赤い星印)に描かれている。茶色線はツアー歩いたルート。 |

「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源地域の部分図。北池の図、その他の文字やマークは筆者の推定。 |

|

11月17日午後1時、雨曇りの天気予報が外れて晴れ間が見える中、私たちは小田急線・南新宿駅前に集合し、駅前の道を明治神宮・北参道(東南)に向かって歩き始めました。目指すは「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源地帯で、北参道より少し手前の低地です。初めに駅前でツアーの目的と歩くルートをお伝えしました。まず歩き始める道の説明です。 芝川という名前は正式名ではありません。地元の人々の呼び名で、矢島輝宮司『千駄ヶ谷の歴史』によると、鳩森八幡宮の下の環状線(明治通り)の下の辺りに「玉川上水からの用水が流れていて、(中略)そこはくぬぎ山とくぬぎ山の間の窪地になっていて、芝を植えた場所だったので、俗に”芝の川“と呼んでいました」とあります。この川を代々木川と呼ぶ人もいました。なお、「上」「中」編では芝川AとBの間を行ったり来たりして歩きますが、この理由は、芝川の見所や話題がA・Bのあちこちに散らばっているためです。私が初めてこの二つの川筋を歩いた頃は迷子になったことがあり、読者の皆さんには、原稿の中で迷子にならないよう、その都度AとBをしっかり示すようにします。 |

|

|

|

|

芝川Bの暗渠の道。南新宿駅前を通って北参道方面(写真奥:東南)へ向かっていた。昔は玉川上水・原宿村分水を受けていた。 |

芝川Bと並行して流れていた芝川Aの暗渠の道。小田急線(写真奥)の北側から来て北参道方面へ向かった。 |

|

さて駅前の芝川Bの道を東南に向かって歩き始めました。そのまま行くと、北参道交差点を通り、山手線と明治通りを斜めに横切って進むことになります。しかし、このルートは、明治通りを渡るまでは広い道路と建物だけで、川跡の様子が感じられないため、当時の面影を残している芝川Aの道に移ることにしました。「千代通り入口」の信号を右折し、およそ60m先にある「さくら国際高等学校」の看板の所を左に折れて芝川Aの道に入ると、薄暗い細い道になりました。以前にお話を伺った地元の小川様(拙著『あるく渋谷川入門』参照)によると、「東側の流れ(芝川B)は昭和30年ごろはコンクリートになっていたが、こちら(芝川A)は、昭和半ばまで「ドブ川」などと呼ばれていてザリガニなどもいた」そうです(カッコ内は筆者追記)。 |

|

|

|

| 芝川Aの暗渠の道(代々木1丁目)に入る。今も川の面影が残る。 |

芝川Aの道に残る古い石垣と灰色の樋。明治初めには、この辺りで西側の谷戸(後の明治神宮「北池」)からの流れと合流していた。(岡本俊之様撮影) |

|

200m程歩くと湿った匂いがしてきて、「いかにも川跡だなー」とどなたかおっしゃいました。ちょうど東海大学病院の裏に川の岸辺を思わせる古い大谷石の石垣があり、中からにゅっと太い灰色の樋が突き出していました(写真右上)。参加者の方が「これだよ!これがあると川跡だ」と言いながら写真を撮っていました。後に紹介しますが、明治初期の地図「新宿1880-1881」を見ると、南新宿駅方面からくる芝川の流れと、西側の谷戸(後の明治神宮「北池」)から来る小川の流れがこの土地で合流していました。さらに200年余り前の「寛永江戸全図」を見ると、渋谷川の水源もこの辺りに描かれています。当時の水源が現代のどこに当たるのか、今回のツアーの大切なテーマですので詳しく調べてみました。 |

| 2.「寛永江戸全図」の渋谷川水源の場所を推定する |

|

「寛永江戸全図」が興味深いのは、渋谷川が代々木に発する唯一の川であったことです。渋谷川に属する幾つかの支流は、後の新宿御苑の流れも含めて谷戸(谷間)や細長い窪地として描かれており、川の流れはありません。「寛永江戸全図」の1~2年後に作られた「正保年中江戸絵図」も渋谷川の姿は同じでした。室町時代の地形を江戸時代に描いたとされる「長禄年間江戸図」でも、渋谷川は「代々木抱」と記された土地から流れ出しており、江戸初期の渋谷川は、公には現在の代々木一丁目の低地部が水源と考えられていたようです。

|

> > |

|

|

| 「寛永江戸全図」の渋谷川水源部分(星印)。「全図」に描かれた新宿御苑の谷と代々木の谷の間の「四角い道」(赤で囲んだ町割り)を手掛かりにして水源の場所を推定した。 |

「新宿1880-1881」の渋谷川水源部分。明治初期の「四角い道」(赤く囲んだ町割りの跡)を、「寛永江戸全図」のそれと対照すると、寛永時代の渋谷川の水源が、現在の明治神宮「北池」の北東部にあったことが分かってきた。 |

|

ここで渋谷川の水源の場所を推定するために、「寛永江戸全図」と明治初期のこの土地を描いた「新宿1880-1881」(柏書房『東京都市地図3東京南部』)を比べてみましょう(上図)。「寛永江戸全図」を見ると、芝川は「井伊掃部守の下屋敷」(明治神宮他)の北東部を回るように流れており、下屋敷の北側には「代々木の谷(仮名)」と「新宿御苑の谷(仮名)」があります。「新宿1880-1881」にも同じ二つの谷(黄色は筆者)があります。そして二つの谷の間を見ると、両方の地図に「四角い道」(赤い色は筆者)が描かれています。この道で囲まれた土地は、寛永時代は徳川譜代の内藤家の下屋敷でしたが、後に幕府による町割りで武家屋敷に給付されました。新井白石が幕政から失脚した後に与えられた家もこの一角にあり、今では「新井白石終えんの地」の案内板が立っています。 古地図の研究者によると、「寛永江戸全図」の作成目的は武家屋敷の名前と場所を記すことにあったそうです。絵図の上方にある甲州街道沿いの地域(江戸城から新宿まで)は武家屋敷が多く、記述に大きなスペースを割いているため、土地が西(左)と南(下)に膨らんでいます。その影響で、渋谷川が流れる土地に歪みが見られます。絵図の方角は真上がほぼ「北東」ですが、これも場所によって違いがあります。こうした絵図の特徴を考えながら当時の古道と明治や現代の道路を照らし合わせると、近代以降の施設が「寛永江戸全図」のどこに位置しているのかだいたい見当がついてきます(詳細は第7節参照)。そこで渋谷川の橋や寺社、学校、公園などを絵図に書き込んでみました。近・現代の地図の場所とズレを感じる所もありますが、一つの試みとしてご覧ください。なお「寛永江戸全図」は高台や谷間、平地、田畑を描き分けているのも大きな特長で、当時の渋谷川のルートや流れの様子を知る上でとても参考になりました。 |

|

|

|

| 明治神宮「北池」の脇を通る道路(東海大学病院前)。この南の高台に明治神宮の「北池」がある。 |

現在の明治神宮「北池」。明治初期は川で、その後湿地帯になり、神宮造成時に今の池となった。上は池で遊ぶ水鳥。 現在の明治神宮「北池」。明治初期は川で、その後湿地帯になり、神宮造成時に今の池となった。上は池で遊ぶ水鳥。(2018.12.18撮影) |

|

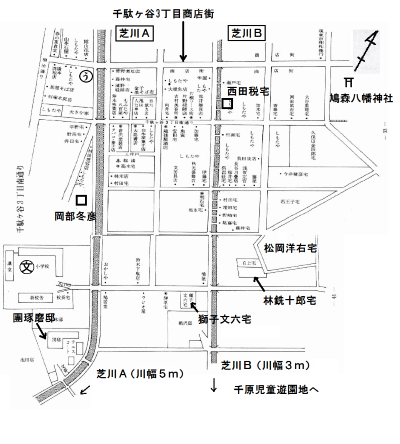

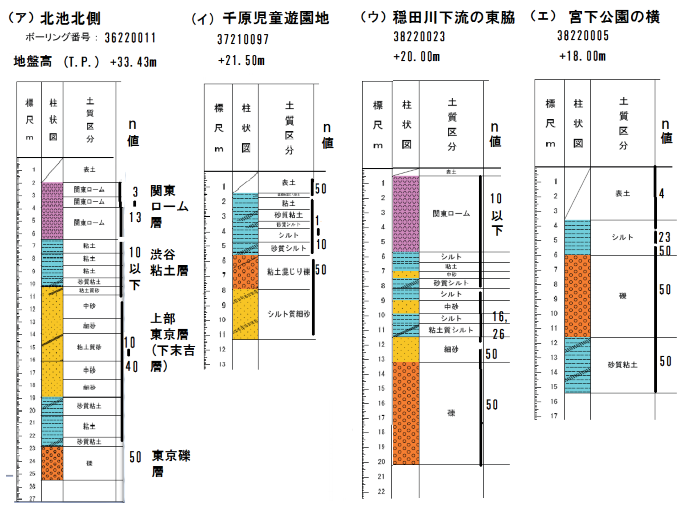

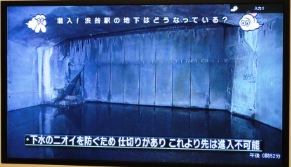

話はツアーに戻ります。芝川Aの小道にあった大谷石の石垣から50m位先に、小道の南側を通る道路に上がる階段がありました。ここを上って道路に出ると、自動車が猛スピードで次々と走ってきて怖い感じです。道路の反対側(南)は東海大学病院、その裏は高架の高速道路で、その奥(南)の高台に明治神宮と「北池」があります(写真左上)。私たちが歩いてきた芝川Aの道は標高27~28mですが、明治神宮の高台は35~36mで、8mぐらい差があります。今は病院の建物が視界を塞いでいますが、本当は神宮の大きな崖が眼の前に迫っているのでしょう。 「新宿1880-1881」で明治初めの病院の裏の地形を見ると、南側に深く入り込んだ谷(谷戸)になっていて、谷戸の頭の少し下から小川が流れ出ていました。高台には古代の縄文遺跡がありましたから、昔から日当たりが良く、水や食べ物に恵また所だったのでしょう。池の傍の高台で行われた地盤調査の「ボーリング柱状図」を見ると、地上から関東ローム層、渋谷粘土層、上部東京層、東京礫層と順に続いています(注1)。本稿の「6.地形学から見た淀橋台(下末吉面)と芝川」で詳しく述べますが、この地層の配列は淀橋台に典型的なもので、約12万年前に海岸線が下がって関東地方が古東京湾から姿を現した時代に、最も早く離水した土地であったことを示しています。地盤調査の「ボーリング柱状図」によると、渋谷に特徴的な渋谷粘土層が地下6.5~10.0mぐらいの所にあります。渋谷の湧水の多くが渋谷粘土層の上層部から染み出していることを考えると、この谷間に露出した渋谷粘土層から水が湧き出し、それが小川となって低地部に流れたのでしょう。 |

|

|

|

|

|

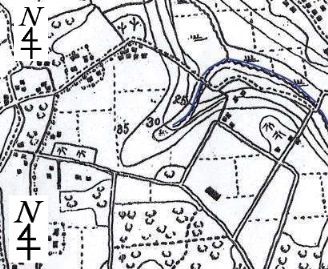

(明治前期)川の時代:「新宿1880-1881」『東京都市地図3』柏書房。南側の谷戸から川が流れ出している。 |

(明治後期)湿地帯の時代:『東京時層地図』「一万分の一地形図・明治41-42年」。川は湿地帯に変化している。 |

(現在)北池:『地理院地図』。大正時代の明治神宮造営時に池になった。

|

|

明治後期になると、この小川が無くなって湿地帯に変わりました。なぜ湿地帯になったのかは、詳しい経緯は分かりませんが、当時この場所で行われていた大がかりな道路工事が関係しているのかもしれません。大正時代に明治神宮が造営されると、谷に防水壁や堤を築く工事が行われ、今日の「北池」が生まれました。ところで小川が無くなって以降、この谷に流れ出していた水はどこに消えたのでしょうか。こうした疑問について、田原光泰『春の小川はなぜ消えたか』に明快な説明がありました。「池尻には水門を作り、ここの直径2尺(約60センチ)の鉄筋コンクリート管を埋めて、池の水を外に流していた。この水が西側支流(芝川A…筆者)に流れ込んでいたのである」(181頁)。「北池」には明治神宮内の湧水や雨水が溜まっており、それが池尻の水門から芝川やその暗渠に流し込まれていました。明治神宮の造営によって小川は地上から姿を消しましたが、昔の流れは形を変えて地下で生き残っていたのです。 |

3.北参道から「千駄ヶ谷3丁目遊び場」へ

|

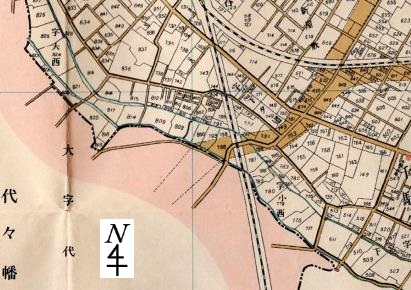

芝川Aは北参道の下を流れて神社本庁前で山手線の水路トンネルをくぐり、「千駄ヶ谷3丁目遊び場」を通って南に向かった。芝川Bは約50m東を並行して流れ、千駄ヶ谷児童遊園地の方に向かっていた。 |

|

|

|

|

芝川Aの暗渠の道は高速道路手前の小さな階段で終わっていた。古い石積みと大谷石の塀が川岸をイメージさせる。 |

高速道路下を通る歩道の左手に下りの階段があり、その先(北)に芝川Bが流れていた道がある。 |

| 私たちは車の通りが多い道路を早々に離れ、芝川Aの道に戻りました。道路から見ると、まるで谷底に降りてきたような感じでした。南に歩くと右側に古い大谷石の塀と石積みが現れ、その先の階段で暗渠の道が終わっていました。目の前に先ほどの道路が走り、その上に首都高速道路があるため、ガード下にいるような雰囲気です。道路の行く手は下り坂で、坂の向こうにJR山手線のガードが見え、その先には明治通り・北参道交差点があります。道なりに進むと左に降りる階段があり、その先に芝川Aと並行して流れていた芝川Bの道(先の「千代通り入口」から来る道)が垣間見えました。「北参道入口」の交差点に出ると、道路の向かい側は神社本庁で、川はその建物をかすめて山手線の崖に向かっていました。『千駄ヶ谷昔話』に昭和の初め頃の地元の方の証言がありますが、北参道口の様子について「山手線のガード寄りに山谷方面(代々木…筆者)から流れる川が見え、音を立てている様は深い谷底を思わせるものでした」とありました。 |

|

|

|

|

高速道路下にある林銑十郎揮毫の北参道開通記念石碑(昭和15年11月)。高さが3mぐらいある。 |

芝川Aは石碑の辺りから北参道の下に入り、道路の反対側の神社本庁前に出た。その後、山手線の崖の水路トンネルを抜けて明治通りの方に流れていった。 |

| 一人の方が「あっ、あそこに何かある!」と言いながら駆け出しました。高速道路下の左の一角に高さ3mぐらいの石碑がありました。これは北参道ができた時に建てられた陸軍大将林銑十郎揮毫の石碑です。その下には「(前略)大西町会会員有志が代々木駅より神宮に至る昭和15年11月に北参道開通を記念するため(中略)建立し(中略)現在の場所に移すことができた」とありました。この辺りから芝川の川筋に昭和前期の香りが漂い始めるのですが、それは追々に。 芝川Aの流れは道なりに石碑の所まで来て北参道の下をくぐり、道路の向かい側にある神社本庁前を通って、さらに山手線の崖に作られた水路トンネルを抜けて明治通りに向かっていました。この辺りは大型の土木工事によって地形がすっかり変わっており、かつての川筋は道路で小高く盛り上がっていて、ここに深い谷間の流れがあったなど全くイメージできません。道路を渡った先の山手線の崖には、明治を思わせる赤レンガを張った水路トンネルの入り口がありますが、ツアーの時は工事の物置き場になって見ることができませんでした。後日にご覧になってみて下さい。 |

|

山手線の崖に作られた芝川Aの水路トンネル。(2018年10月20日撮影)。赤煉瓦のデザインは、JR千駄ヶ谷駅東側の崖にある余水川の水路トンネルとそっくりだ。余水川は、玉川上水の終点・四谷大木戸からの流れと、新宿御苑・上の池からの流れが合流した川で、原宿橋の近くで芝川と合流する(本稿「中」編)。 |

|

| 私たちは水路トンネルの出口を見るために、山手線のガード下をくぐり、線路沿いの道を50m程歩いて入口の反対側に出ました。ドンネルの出口は曲線の石垣に囲まれた立派なもので、水路部分はコンクリートで塞がれており、外見は古墳塚のようでした。ここから出た芝川Aはしばらく線路沿いに南に流れてから向きをやや左(東南)に変え、「千駄ヶ谷3丁目遊び場」に向かって流れていました。 |

|

|

||

|

山手線崖に作られた芝川Aの水路トンネルの出口。水路跡はコンクリートで塞がれていた。 |

水路トンネルの出口の場所から山手線の線路に沿って続く暗渠の道。 |

||

|

|

|

|

|

川跡の形をした公園「千駄ヶ谷3丁目遊び場」。山手線水路トンネルから来た芝川Aの流れは公園の土地を通り抜けて明治通りへ。

|

明治42年「1万分の1地形図」にある明治末期の芝川Aの流れ。赤い□印が「千駄ヶ谷3丁目遊び場」の辺り。当時は明治通りがない。川の西側一帯は徳大寺邸。右下に芝川Bの流れが見える。川の青色は筆者。 |

| 山手線に沿った道をしばらく行くと、やや左に折れて住宅街に入り、目の前に公園が現れました。明治通りの手前にある「千駄ヶ谷3丁目遊び場」で、公園の奥も細長い空地がビルの谷間を通って明治通りまで続いており、いかにも川跡です。現代地図と大日本帝国陸地測量部「四谷」『1万分の1地形図・明治42年測図大正10年第2回修正大正14年部分修正』(以下明治42年「1万分の1地形図」)を見比べたところ、この「遊び場」が芝川Aの川跡であることが分かりました。当時の芝川Aは小刻みに曲がりくねって流れていたようです。なお右図の右下に見える短い流れは芝川Bです。その上流部に川筋が描かれていない理由については後で考えます。 明治42年「1万分の1地形図」には西の高台に巨大な徳大寺邸が描かれています。屋敷から見た眼下の田園風景と芝川の流れはさぞ素晴らしかったでしょう。徳大寺山は徳大寺公が亡くなった後、昭和2年に分譲地になり、川は早々に暗渠となりました。当時、この分譲地はオカメドングリやミミズク、カミキリムシなど自然をたっぷり残した土地で、立派な邸宅が立ち並んでいたそうです(渋谷区『千駄ヶ谷昔話』より)。この土地にクヌギ林があったという記録がありますが、芝(の)川の名の由来になった芝もこの土地にいっぱい茂っていたのでしょう。 ここで、ツアー当日は時間の関係で歩くことが出来なかった芝川Bの道について補足します。私たちは小田急線・南新宿駅前に集合した後、芝川Bが流れていた道を「千代通り入口」の信号まで歩きました。その後の芝川Bの道ですが、私たちが歩いた芝川Aの道と並行して真っ直ぐに北参道入口の方へ向かっていました。今も道の右側(芝川A寄り)には所々に窪んだ土地があり、昔の川筋が真っ直ぐではなかったことを感じさせます。 |

|

|

||

|

明治44年「逓信図」に記された芝川AとBの流れ。二つの流れが切れ目なく並行して原宿橋方面へ続いていた。 |

明治通りを渡って芝川Bの道を歩くと、左手に「千駄ヶ谷児童遊園」がある。川はこの公園の辺りを流れていたようだ。 |

||

|

|

|

|

明治時代、芝川流域は2筋の芝川が潤す農村地帯だった。大正に入ってから宅地化され、それまで田んぼの両側を蛇行していた芝川AとBは、道路に沿った直線の流れとなり、後に暗渠となった。 |

|

|

|

||

|

明治通り「千駄ヶ谷3丁目西」の信号。奥に日本コープ共済ビルが見える。明治の頃はこの信号辺りを芝川Bが流れ、その数十メートル南を芝川Aが流れていた。 |

「千駄ヶ谷3丁目遊び場」から明治通りへと続く芝川Aの川跡。今は細長い空き地で、西(左)側はかつて徳大寺邸があった高台。 |

||

|

|

昭和10年頃の千駄ヶ谷3丁目から千駄ヶ谷2丁目にかけての様子(『千駄ヶ谷昔話』)。田んぼの両側を蛇行して流れていた芝川AとBは、大正期に行われた宅地造成により、直線的な道路に沿った真っ直ぐな川に改造された。芝川Aは太い流れで、両側が道になっていた。芝川Bは細い流れで、川に面した家の前に小さな橋が架けられていたという。方位やゴシック文字等は筆者。 |

|

|

|

|

||

|

芝川Aが明治通りを渡った辺りに立つ皇太子(後の昭和天皇)の降臨を祝った石柱。 |

南に向かう芝川Aの幅広い道。川幅が5mあり、その両側が道になっていた。(『千駄ヶ谷昔話』より) |

||

|

|

||

|

芝川Aの道の角にあるうなぎ屋さん。川はこの道を原宿橋方面に向かって真っ直ぐに流れていた。 |

この角を左に曲がって200メートルぐらい歩いた高台にある鳩森八幡神社。千駄ヶ谷の歴史と共に古い神社で、境内には千駄ヶ谷の富士塚がある他、将棋堂も見所となっている。 |

|

|

||

| 芝川Aの道を左折して2本目の所にある芝川Bの道。左に見える茶色の建物の辺りが西田税の家。 |

道に沿って芝川Bが流れ、各家の前には木橋が掛かっていた。そう思うと、当時の家並みのイメージが膨む。(岡本様写真) |

|

|

|

東京都「建物における液状化対策ポータルサイト」、地盤調査データ・渋谷区、東京の地盤(WEB版)ボーリング資料(平成25年3月時点) |

|

|

<参考文献・資料> 「寛永江戸全図」(寛永19-20年)之潮、2007年 「正保年中江戸絵図」(正保元年(1644)頃) 東京都立中央図書館所蔵 「新宿1880-1881」『東京都市地図3東京南部』柏書房 大日本帝国陸地測量部「四谷」『1万分の1地形図・明治42年測図大正10年第2回修正大正14年部分修正』 大日本帝国陸地測量部「四谷」、「中野」『1万分の1地形図・明治42年側図』 東京逓信管理局『東京府豊多摩郡・内藤新宿町・千駄ヶ谷町』明治44年 『東京市渋谷区地籍図』内山模型製図社、昭和10年 「東京時層地図」日本地図センター 加藤一郎『郷土渋谷の百年百話』郷土渋谷研究会、1967年 『新編武蔵風土記稿』千秋社、1982年 矢島輝『千駄ヶ谷の歴史』鳩森八幡神社、昭和60年 渋谷区立白根記念郷土文化館『渋谷の水車業史』1986年 渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔語り第2集』1988年 渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔語り第3集』1989年 渋谷区教育委員会『渋谷の湧水池』1996年 渋谷区教育委員会『渋谷の橋』1996年 渋谷区教育委員会『渋谷のむかし話』1999年 渋谷区教育委員会『千駄ヶ谷昔話』平成4年 斎藤政雄『ふるさと渋谷』渋谷郷土研究会、平成6年 久保純子「相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形―風成テフラを供給された名残川の谷地形―」『地理学評論』61、1988年 松田磐余『江戸・東京地形学散歩』之潮、2008年 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館『特別展・春の小川の流れた街・渋谷』平成20年 田原光泰『「春の小川」はなぜ消えたのか/渋谷川にみる都市河川の歴史』之潮、2011年 上山和雄他編著「歴史のなかの渋谷-渋谷から江戸・東京へ-」雄山閣、2011年 松田磐余『対話で学ぶ江戸・東京・横浜の地形』之潮、2013年 山崎晴雄・久保純子『日本列島100万年史』講談社、2017年、他。 |

(以上)

ravel b

目次

<中>水の町・渋谷の姿をイメージする

5.地形学から見た淀橋台(下末吉面)と芝川

6.「滝の坂道」から原宿橋へ

7.「寛永江戸全図」の渋谷川はどこを流れていたか

参考文献・資料(各編)

|

散歩のルート<中> |

|

5.地形学から見た淀橋台(下末吉面)と芝川 |

|

|

|

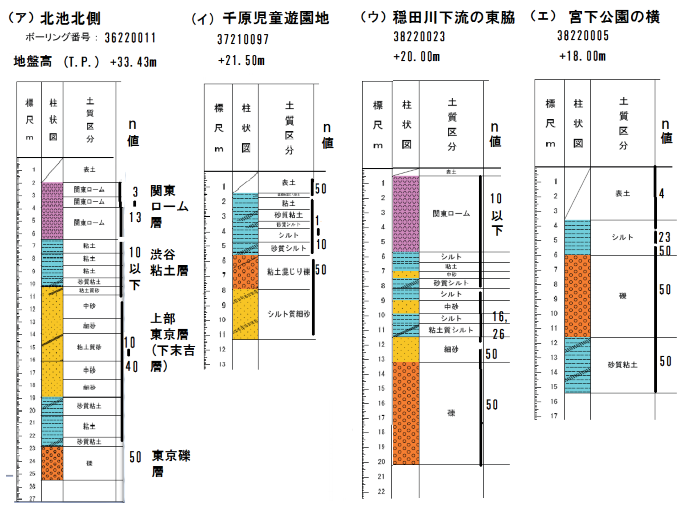

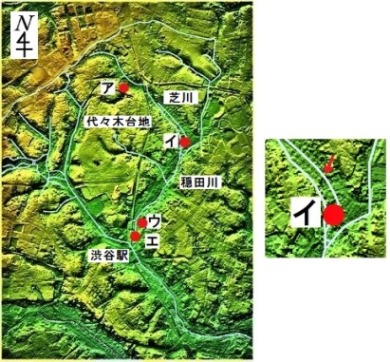

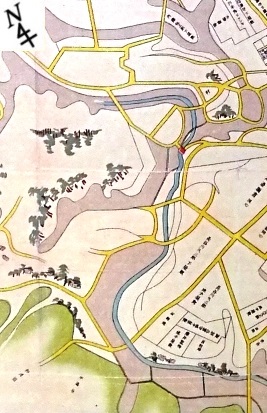

| 国土地理院・基盤地図情報数値標高モデル5mメッシュ」より作成。図中央の代々木台地(明治神宮等)の東側(右)を芝川・穏田川が、西側(左)を宇田川・河骨川が流れていた。ア~エの赤丸は地盤のボーリング調査地点。真ん中の図は「滝の坂道」付近の拡大図。赤い矢印の先に急坂(黒い筋)が読み取れる。

|

芝川Bを歩いていると、坂道が突然、滝のように下っていた。メッシュ図を見ると、ここに斜めに走る断層のような黒い筋があり、標高図でも高度が変わっている。芝川の上流と中流を分ける境目と考えられる。

|

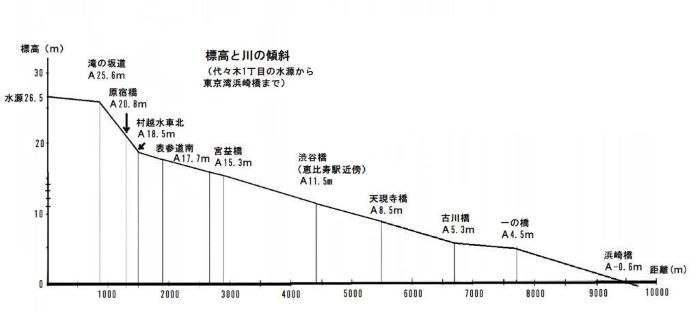

|

芝川Bの道をまっすぐ歩いていくと、突然、道が滝のように下っている坂道があり(以下「滝の坂道」)、その先は右にカーブしていました。これまで歩いてきて急な傾斜や曲線はなかったので、初めての光景です。この辺りの地形はどのようになっているのでしょうか。代々木周辺の標高メッシュ図を見ると(左上の図)、中央にお芋のような形の代々木台地(明治神宮・代々木公園)があり、この台地を取り巻くように、東側(右)に芝川・穏田川が、西側(左)に河骨川・宇田川が流れていた低地があります。「滝の坂道」は図の「イ」の赤丸より300mぐらい手前の所にあり、この辺りを部分的に拡大すると分かるのですが(真ん中の図)、標高がガクンと下がっています。いわば川が泥を逆巻きながら流れ下るような地形です。ちなみに図の「ア~エ」の赤丸は地盤のボーリング柱状図を調べた場所で、「ア」についてはすでに2節でご説明しました(注1)。

これまでほぼ平坦な道が続いていたのに、なぜ急な勾配の坂道が突然現れたのでしょうか。このような坂道を創り出したのは太古の川や波の浸食でしょうか、それとも地震による断層でしょうか。色々な仮説が考えられますが、こうした疑問に対する一つの答えとして、久保純子・早稲田大学教授の書かれた論文があります。「相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形―風成テフラを供給された名残川の谷地形―」(『地理学評論』61、1988年)という長いタイトルの論文ですが、その中で渋谷川の地形学的な特徴について取り上げています。「滝の坂道」の謎を解く上でカギとなる話がありましたので、先生の学説をご紹介しつつ、併せて少し調べたことを報告します。 |

|

|

|

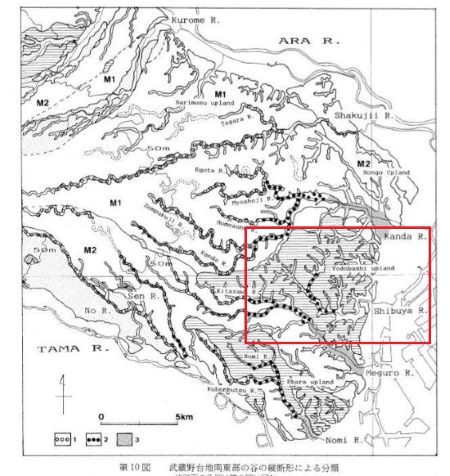

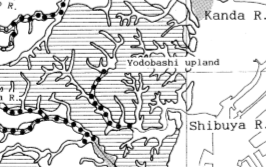

| 武蔵野台地南東部の谷の縦断形による分類。1,2,3の白丸、黒丸、灰色は順に上流部(緩やかな流れ)、中流部(最終氷期の下刻による急流部)、下流部(中流部を埋没した沖積層の部分)を表す。(久保純子「相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形」より。)赤枠は筆者。右図はその拡大図。

|

左図の中で淀橋台を流れる渋谷川部分。渋谷川に特徴的な「樹枝状」の流れが確認できる。この図では原宿橋辺り(南池の東方向)から天現寺橋までを中流部(黒丸)としているが、中流部の開始点はもう少し上にシフトしている感じがする。

|

|

武蔵野台地を流れる川の多くは、古多摩川が約8万年前から台地を切り拓いてできた川の跡(谷)を、後の時代にたどる形で流れています。こうした川を、久保論文のサブタイトルにもありますが「名残川」と呼んでいます。文字通り昔の名残(なごり)がある川という意味です。これに対し渋谷川は、後に述べますが誕生の年代が「名残川」よりも古く、古多摩川の影響を受けていないため、地形の特徴も違っています。いきなり話が専門的になりましたが、これが渋谷川の成り立ちや特徴を理解する上で最大のポイントです。 私たちがよく耳にする神田川、石神井川、目黒川、不老川、黒目川などは、いずれも古多摩川の「名残川」です。関東山地に源を発する古多摩川の歴史をたどると、地殻変動や火山噴火の影響によって自らの川筋を北から南へとダイナミックに変えながら今日に至りました。多摩川が埼玉県の方に流れていた時代があったと言われてもすぐには信じられませんが、そうした地形学的な歴史があったことは事実で、水路が時計回りに移っていった時の「扇の要」は、現在の青梅辺りと言われています。こうして武蔵野台地の各地に残った古多摩川の太くて長い川跡(谷)の中に、湧水を水源とする新たな流れが生まれ、あるものは北へ、あるものは東や南に向けて流れているというのが、渋谷川を除く主要な川の姿です。

これに対し渋谷川は、古多摩川の開削を受けていません。時代は12万年前のことですが、間氷期の最盛期が終わると、気候が寒くなってきて地球上の水分が凍り始めました。それまで関東平野を水没させていた古東京湾の海岸線はだんだん後退し、平らな陸地が海上に現れ始めました。最初に離水した(海から出てきた)のが淀橋台を含む下末吉面で、その後は海岸線の後退と地盤の隆起の両方の影響を受けて陸地がどんどん広がりました。その淀橋台に生まれた「小さな水系」が渋谷川です。「名残川」が流れている台地部は、淀橋台より4~5万年ほど後に離水したため、古多摩川の扇状地となって開削を受けましたが、先に離水した淀橋台は既に標高が高くなっていたため、古多摩川が流れ込むことができませんでした。こうした地形の歴史が、渋谷川の特徴を作り上げました。

|

|

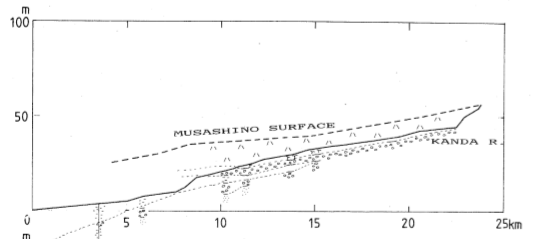

神田川の縦断図。武蔵野台地を流れる川の多くは、古多摩川が開削し谷をたどる「名残川」である。関東ローム層は削っても、地底に硬い武蔵野礫層があるため、その下まで削り取ることができず、谷と台地が平行している。

|

|

武蔵野台地を流れる神田川の縦断図(前掲久保) |

|

渋谷川の縦断図。下末吉面に属する淀橋台を流れる渋谷川は、古多摩川の影響を受けずに独自に生成・発達した。地下に硬い武蔵野礫層がないため、谷の縦断形は深く開削されて上に凹になっている。一番下の礫は、さらに古い時代に作られた東京礫層。

|

|

淀橋台地を流れる渋谷川の縦断図(同上) |

|

渋谷川には「名残川」が持つ特徴が見られません。渋谷川の流れは台地の傾斜が緩いため方向が安定せず、全体的に樹枝状、鹿の角状の形をしています。また「名残川」が上流から古多摩川の作った広い谷幅を持つのに対し、渋谷川は上流が狭く、下流に行くほど広くなります。渋谷川の縦断形(上図の下段)を見ると、淀橋台は地下に硬い武蔵野礫層がないため、テフラ(火山灰)、シルト層(砂より小さく粘土より大きい粒)、砂層を削り取って上に凹になっており、台地面と平行していません。川底が深く削り取られたため、一部は14~18万年前に作られた硬い東京礫層にまで届いて止まっています。

ここで、渋谷川の中流部が急勾配になっている理由について、これは「名残川」の中流部にも共通することですが、説明を加えます。約2万年前のヴュルム氷期に、気候の寒冷化による陸や海の凍結によって海退が極限に達しました。その結果、古東京湾が現在の久里浜沖まで陸化し、その真ん中に巨大な古東京川が現れました。この谷が大変深かったため、関東の多くの川が古東京川の支流となりましたが、渋谷川もその一つです。丸の内川(神田川の原型)の支流であったとする説もあります。淀橋台が属する下末吉層は、海成層(海の砂やシルト、火山灰など)で柔らかく、古東京川と古渋谷川の高低差も大きかったため(丸の内谷との高低差は約40m)、川の中流から下流まで深く削り取られて勾配が大きくなりました。「名残川」も同じように中流部は急勾配になっています。 |

|

|

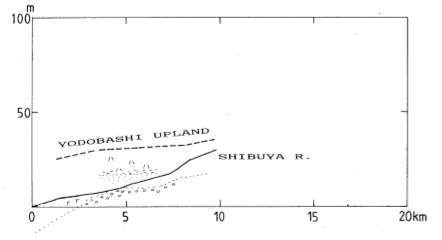

12~13年前の最終間氷期には東京は海に水没していた。その後、地球の寒冷化により陸や海が凍結して海退が始まり、2万年前は東京湾が陸化した。中央には巨大な「古東京川」が流れ、東京の川はその支流となった。6000~7000年前になると温暖化により海進が起きた。その後小海進、小海退を繰り返して今日の姿になった。(地質調査業協会・技術ノート39「東京の地名と地形」より) |

|

それが6000~7000年前になると、気候の温暖化により陸や海の氷が解けて「縄文海進」と呼ばれる海面上昇が起きました。海は陸の方に入り込み、海から運ばれた土砂が川底に積もって下流の勾配が小さくなりました。渋谷のどこまで海が来ていたかですが、天現寺橋の近くには豊沢貝塚がありますので、ここまでは確実です。渋谷まで来ていたとする説もあります。高潮や津波の時は、川の流れが北上して穏田川の原宿橋や宇田川の新富橋(富ヶ谷)辺りまで達したかもしれません。代々木上原にお住いの方のお話を聞いていると、建築現場から砂が出てきて潮の香りがしたとか、縄文時代の船が出土したといった話があります。その後は小規模な海退と海進が繰り返されて現在の水準になっています。 |

|

|

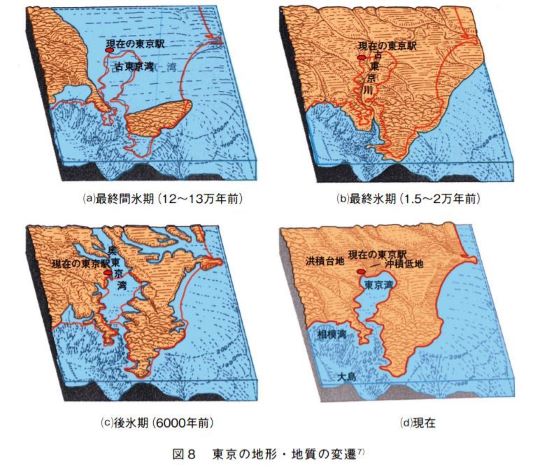

「標高と川の傾斜」(©kajiyama)明治神宮「北池」の北東の水源(推定)」から芝川Bの「滝の坂道」までは直線距離にして約850m、標高差0.9mなので1kmにつき傾斜は1.06m。「滝の坂道」から宮益橋(渋谷駅)まで約2050m、標高差10.3mなので1kmにつき傾斜は5.02m。宮益橋(A15.3)から一の橋までは直線距離にして約4800m、標高差10.8mなので1kmにつき傾斜は2.25m。一の橋から浜崎橋・東京湾(A-0.5m)までは距離が約2000m、標高差5.1mなので1000mにつき約2.55mの傾斜がある(標高は「国土地理院地図」より)。 |

|

ここで、国土地理院の標高データを用いて渋谷川の縦断形を調べてみましょう。細かい数値は上図の説明をご覧いただきたいのですが、水源から「滝の坂道」までの区間は高低差が僅かであるのに対し、「滝の坂道」から宮益橋(渋谷)を通って一の橋まではかなりあります。このことから、水源から「滝の坂道」までの区間と、そこから下とでは地形の成り立ちが違うことを感じます。この節の初めに紹介した「武蔵野台地南東部の谷の縦断形による分類」によると、渋谷川の中流部を示す黒丸が原宿橋から天現寺までの間に付いています。しかし、上図の標高データによると、原宿橋より約400m北にある「滝の坂道」から急勾配になっていますから、ここから中流部が始まったとも考えられます。また原宿橋から下流の一の橋にかけては地形が上に凹になっており、渋谷川の中流部に特徴的な縦断形が見られます。なお、渋谷川下流は江戸時代から大がかりな土木工事が行われていますので、古川橋より海寄りの土地は今と標高が違うかもしれません。 渋谷川の地形の話が長くなりましたが、ここでツアーの報告に戻ります。以前は「滝の坂道」の近くは溢水が多かったため、防災用のコンクリートの壁が作られていたそうです。しかし今ではここに新しい家やマンションが立ち並び、壁のようなものは見つかりませんでした。この場所の地形を確かめると、西側は(この地図からははみ出していますが)徳大寺山から千駄ヶ谷小学校を通って團琢磨邸へと高台が続き(標高は30m-32ⅿ)、東側は鳩森八幡神社から仙寿院へと続く高台で(標高は32m-30ⅿ)、その間を縫って芝川が流れていました。川の流れは、この「滝の坂道」で勢いを増し、深く川底を削りながら原宿橋方面に向かったのでしょう。この辺りを昔は「水口」と呼んでいましたが、確かに水と縁が深そうな土地柄です。 |

6.「滝の坂道」から原宿橋へ

|

芝川Bは「滝の坂道」から下って千原児童遊園地の先の駐車場で芝川Aと合流していた。さらに原宿橋の近傍で余水川、清水川と合流し、穏田川となって宮益橋に向かった。

|

|

芝川Bの「滝の坂道」を降りると小道が交差していました。何の変哲もない道ですが、「寛永江戸全図」に描かれている古道と考えられます。東の仙寿院の高台から西の千駄ヶ谷小学校の高台へと延びていて、昔はこの高台に武家の下屋敷がありました。この小道の直ぐ南側に並行して太い道路が通っていますが、前回の東京オリンピックの時に作られた新道で、国立競技場と明治通りを繋いでいます。芝川Bの道をそのまま直進すると新道と交わりますが、新道に交差点がないため渡れません。そこで右に迂回していったん芝川Aに入り、新道の「千駄ヶ谷2丁目」信号を超えてからBの道に戻ることにしました。 |

|

|

|

|

芝川Bの道と交差した小道(古道)を右に曲がって進むと、芝川Aの道と交差する。そのまま行くと千駄ヶ谷小学校の高台になる。 |

|

小道を右に曲がって50mほど歩くと、芝川Aの道(ウナギ屋さんから真っ直ぐに来た道)に再び出ました。ここを左に折れると新道を渡る信号があります。この角を折れずに真っ直ぐに進むと千駄ヶ谷小学校の高台に突き当たりますが、この辺りの土地は、昔は大雨が降ると増水して橋の上まで水が溢れてしまうため、下校時に小学校の小使いさんが生徒を背中におんぶして橋を渡ったという逸話があります(『千駄ヶ谷昔話』)。土地が急に低くなっているので、周りの水がいっせいに集まったのでしょう。 |

|

|

||

|

信号を渡ると芝川Aの暗渠の中を照らすための「灯孔」があった。御影石を使った贅沢な作りだ。(岡本様撮影) |

再び芝川Bの道に戻り、最初の角を右に曲がる。西側奥の高台に高層ビルが見えたが、この高台にはかつて團琢磨の屋敷があった。 |

|

新道の「千駄ヶ谷2丁目」信号を渡って少し歩くと、道路にレトロな雰囲気のマンホールがありました。これは「灯孔」で、暗渠の内部を点検するために灯りを降ろす穴でした。鉄製の蓋を御影石で取り巻いていて、ちょっと贅沢です。芝川Aの道はこの先にある子供鉱物館の所で住宅街に入って消えてしまうため、「灯孔」を確かめた後に道を左に曲がり、突き当りを右に曲がって再び芝川Bの道に入りました。先の「滝の坂道」からの続きです。 |

|

|

|

|

|

千原児童遊園地の前。芝川Bは公園の縁に沿って南に流れていた。その先、右側に大きな駐車場がある。 |

|

芝川Bの道はここからジグザグと曲がって千原児童遊園地の前へ流れていました。私たちは最初の角を右(西)に曲がりました。西側の空に高層ビルが見えましたが、このビルは團琢磨の屋敷があった高台に建っています。明治・大正の頃はこの高台に大きな湧水池があり、昭和初期に團邸の池になり、昭和半ばに埋め立てられました。芝川Bは突き当りをクランク状に左折し、幅広い道を50~60m進んだ所で右に曲がり、左手の建物の下に斜めに入って千原児童遊園地の前に向かっていました。この建物は警察の琢美寮で、團琢磨が寄付したことにちなんで寮名に「琢」の字があるそうです。私たちも川のルートに沿って琢美寮の横を通り、千原児童遊園地の前に出ました。芝川BとAの合流点までもうすぐです。 |

|

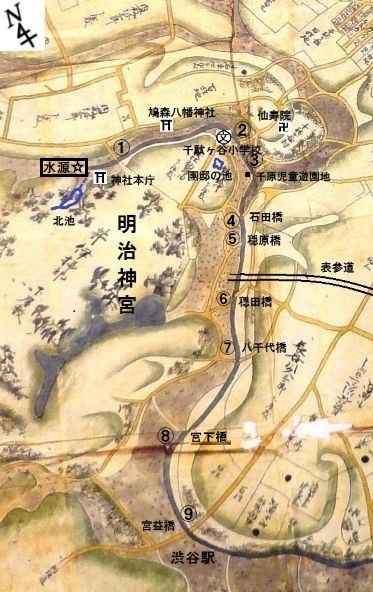

|||

ここで、この辺りの地質がどうなっているかを見るために、千原児童遊園地前の地盤のボーリング柱状図をご紹介します。上図を見ると、この場所には淀橋台の地層の上部にあるはずの関東ローム層がありません。この土地に昔から川が流れていたため、火山灰や黄砂が降り積もらずに流れてしまったと考えられます。堆積していた地層を川の流れが削り取ったこともあるでしょう。関東ローム層の下は、標準的には渋谷粘土層、上部東京層(海成の下末吉層)、硬い東京礫層と続くのですが、区分がはっきりしていません。粘土質の砂やシルトが入り混じっているようで、水が集まる三角州などの地層に似ています。いずれにしても、平均で数メートルに達する関東ローム層がないということは、かなり水量のある川が長く流れていたことをうかがわせます。数万年のことでしょうか。 |

|

芝川Aと芝川Bの合流点。千原児童遊園地から約100m南にある駐車場前(神宮前郵便局の斜め向かい)で二つの流れが合流していた。芝川Aは駐車場の北側から流れてきたが、合流点の少し手前で水車を回していた。 |

|

千原児童遊園地で少し休んでから、100ⅿぐらい歩いて大きな駐車場の前まで来ました。渋谷神宮前郵便局の斜め向かいです。ここには先ほど子供鉱物館の所で住宅街の下に消えた芝川Aの流れも来ており、駐車場の所で合流していました。「東京時層地図」で合流点を確かめると、駐車場の入口近くでしょうか。私たちが小田急線・南新宿駅前をスタートしてから何回か行き来してきた芝川AとBが、やっとここで一つになったのです。 ところで芝川Aには、この駐車場の少し手前で石田水車が架かっていました。今は住宅街になっていて跡を調べることはできません。『渋谷の水車業史』によると明治初期に創業された米搗き用の水車で、原宿村分水(玉川上水)の取水口付近にある幾つかの水車を除けば、芝川に設けられた唯一の水車です。明治21年の記録には水輪2丈1尺(約6m)、杵25本、雇人男8人、年間稼働数量5400石余とありますから、後に述べる柳沢水車(石田水車ともいう)や村越水車の半分ぐらいの営業規模です。水輪はかなり大きいので、水路に高い「堰」を設けて水を溜めてから回したのでしょう。水車は人工の水路に設けられることが多いので、芝川Aの流れはこの辺りでは人工的に管理されていたのでしょう。 |

|

|

|

|

芝川Aには明治期に石田水車が架かり、その東を流れていた余水川には享保年間から柳沢(後の石田)水車が設けられていた。この地域では明治末期から昭和にかけて川の水路変更や道路整備が行われ、芝川と余水川のルートも次々と変わった。 |

キャットストリート入口。余水川に架かっていた原宿橋の親柱が左右に残っている。昭和9年に新道を建設して余水川に橋を架けた際、この新しい橋に、かつて芝川の旧ルートに架かっていた「原宿橋」の名前を付けた。 |

| ここで、話に出てきた余水川についても説明します。余水川は玉川上水・四谷大木戸の余水を受けた人工の川ですが、元は新宿御苑「上の池」の方から来る自然の流れでした。余水川はこの地に入る手前で二つに分かれていました(上図の中ほど)。西側は本流で池のような形に湾曲しており、東側は柳沢(後の石田)水車の水路で、水車に使われた後は石田橋の手前で本流と合流していました。大正期に入ると電力の普及によって水車は廃業となり、東側の流れはこの時期に無くなったと思われます。昭和9年に新道が作られた際には、西側の本流が40~50m東の方に付け替えられました。この時に川に架けられたのが先程述べた新しい原宿橋です。東側の流れがあった場所は住宅や商店になって川跡はありません。池のような形をした西側の本流の跡も今は住宅地になっていますが、土地が周りより幾分低いようです(注4)。 |

|

|

|

| キャットストリート入口にて。原宿橋の親柱には「昭和9年○○竣工」と書かれていた。写真は木村孝様撮影。 |

原宿橋から入ったすぐ左側にある清水川の跡。南の高台の妙圓寺の辺りから流れていた。 |

|

話はツアーに戻ります。私たちも芝川の新しい水路に沿って新道を左(東)に曲がり、芝川と余水川(西側の流れ)の合流点①を通り過ぎ、新道を斜めに横切る道まで来ました。ここで新道を渡るとすぐに原宿橋の親柱が立つキャットストリートの入口です。今日は土曜日でしたが、思ったほど人が多くなくてホッとしました。下見の時は凄い人出で、ツアーの「のぼり」を作らなければと冗談を言っていたほどでした。橋の親柱を見たり、道の向こうから余水川が流れてくる様子を想像したり、水車の絵を見たりしながら皆で少し休憩しました。 |

|

|

|

|

|

キャットストリートに入って100mぐらいの所にある「はぁとぴあ原宿」。明治39年まで芝川と余水川はこの辺りで合流していた(合流点②)。 |

|

ところで、余水川の東側の流れはどこを通っていて、柳沢水車はどこに掛かっていたのでしょうか。先の「東京時層地図」を参考にして推定すると、キャットストリートの隣(15mぐらい左)を通る裏道の辺りを流れて、水車もその脇に設けられていたようです(左上の写真)。ここはキャットストリートよりやや高い所で、水路に「堰」を作って水車を回すのに適した場所なのでしょう。渋谷区『渋谷の水車業史』によると、柳沢水車は享保18年(1734年)に営業開始とありますから、将軍吉宗が鷹狩りの際に休んだ有名な「玉川水車」と並んで渋谷川では最も古い水車です。直径約6mの大型水車で、杵数58本、雇男20人、年間稼働数量13000石という大きな事業所でした。江戸、明治と精米や製粉を行っていましたが、明治の終りに所有者が変わって石田水車と改称され、鉛筆製造のため黒鉛を挽くようになりました。水車が村興し、町興しに大きな役割を果たしていたのです。 この流れの先には石田橋が架かっていましたが、前回の東京オリンピックの時に余水川が暗渠となって橋も無くなりました。石田橋がいつ頃からあったのかは分かりませんが、「寛永江戸全図」や同時代の「正保年中江戸絵図」を見ると、ほぼ同じ場所に古道と共に橋が描かれていますから、かなり古くからあったのでしょう。明治39年に芝川の川筋が変更になるまで、石田橋のすぐ先(「はぁとぴあ原宿」辺り)で余水川と芝川が合流していました(合流点②/右上の写真)。また大正の初めまでは、石田橋の手前で余水川の東側の流れと西側の流れも合流していました。石田橋は昔からこの地域の川筋の要所であったようです。 なお川の名前ですが、これまで芝川や余水川という名を普通に使ってきましたが、いずれも地元の人々の呼び名です。川の区間もどこからどこまでとは決まっていません。「下」編で取り上げる穏田川も事情は同じです。この稿では、芝川と余水川が合流していた石田橋の南を境目と考えて、そこから渋谷の宮益橋までを穏田川と呼ぶことにします。 |

7.「寛永江戸全図」の渋谷川はどこを流れていたのか

|

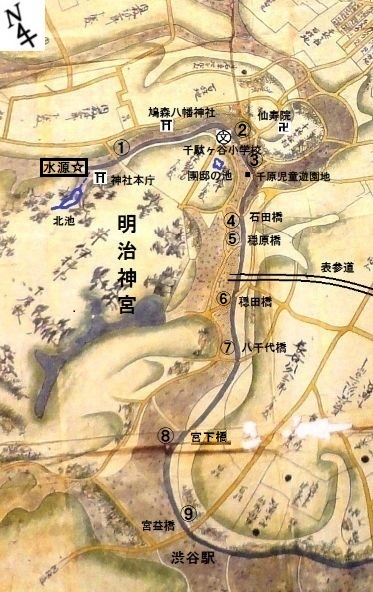

この節では、「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川(芝川・穏田川)がどのようなルートを流れて渋谷の宮益橋へ向かったのかを考えます。最初に、渋谷川の全体像を紹介します。図の左側の部分が渋谷川の水源から海までのルートです。 |

|

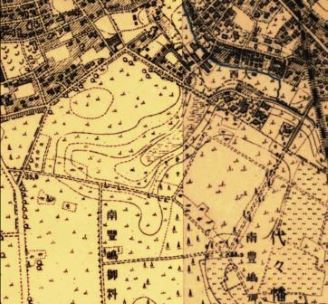

| 大分県指定有形文化財「寛永江戸全図」(1642-1643)の渋谷川部分。臼杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。玉川上水が開削される前の渋谷川の姿が分かる。その水源は現在の明治神宮「北池」の北東部とされる。中流はだいたい今の流れに沿っている。下流の麻布以降のルートは現在とかなり異なる。絵図には屋敷名、田畑、道、川や橋、地形などが描かれており、当時の江戸の町の様子を知る上で貴重な史料である。 |

|

寛永時代はまだ玉川上水ができていなかったので、渋谷川がその余水を受けることはありませんでした。灌漑の水路や溜池は設けられていたかもしれませんが、普段は流れが細く、雨が降ると水がどっと溢れるような自然の川だったのでしょう。下流の麻布から増上寺にかけての川筋を見ると、治水がまだ十分に行われていなかった感じがします。しかし上流部の川岸には、代々木から渋谷に至るまで川の両側に細長い田畑が開けていました。「正保年中江戸絵図」にも川筋に沿う形で「田也」と記された薄紫色の土地が描かれています。江戸の人口が増え、幕府が米の生産に力を入れていた様子が分かります。 ところで、前編の2節では、寛永時代の渋谷川の水源を「寛永江戸全図」と明治の地図、現代地図を比較することで推定しました。「寛永江戸全図」の方位やエリアに歪みがあって難しい面もありましたが、だいたいの場所は掴めたと思います。以下では、この時と同じ方法で、寛永時代の渋谷川の上流部が現在のどの辺りを流れていたのかを探ります。手掛かりにしたのは「寛永江戸全図」に描かれた川筋と古道の関連です。 |

|

「正保年中江戸絵図」(正保元年(1644)頃)東京都立中央図書館所蔵 。「寛永江戸全図」とほぼ同時代に作られた。渋谷川流域の薄紫色は「田」の印。後の石田橋と推定される所に朱色が塗られている。 |

|

|

「寛永江戸全図」(1642-1643)の渋谷川上流部分。臼杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。渋谷川と交わる当時の古道を明治や現代の地図と比べて、渋谷川の流れを探る。 |

|

|

左上の「寛永江戸全図」の①は、内藤家下屋敷(後の武家屋敷の町割)から南に降りて来た道で、渋谷川と交わる場所は「千駄ヶ谷3丁目遊び場」の辺りです。道と川が交わる所を拡大して良く見ると、横板を並べたような橋のイラストが丁寧に描かれています(以下の橋も同じ)。②は千駄ヶ谷村(仙寿院)から南西の方に進む道で、昔は武家の下屋敷(千駄ヶ谷小学校の場所)へ向かっていました。川が道と交わる手前には、6節で取り上げた「滝の坂道」があります。③も同じく千駄ヶ谷村(仙寿院)の中程から南西に進む道です。この道の形は特徴的で、高台にある仙寿院を取り囲むように半円形の道があり、そこからT字のような形で一本の道が南に伸びています。面白いことに今でもこれと似た形の道が残っていて、千原児童遊園地の前を通って新道へ向かっています(「6.滝の坂道から原宿橋へ」の地図参照)。 ④は青山と代々木を結んでいた道で、川に架かっていたのは後の石田橋の可能性があります。「正保年中江戸絵図」では、この橋は下流の天現寺橋や四の橋と共に朱色に塗られています(右上の図)。この印は江戸城内のお堀に架けられた大きな橋を除けば僅かしかありませんので、行政上の事柄か橋の構造と関係があるようです。⑤は明治神宮(井伊家下屋敷)の南池の方から来ていた道で、「寛永図」では川で止まっていますが、「正保年中江戸絵図」では川を渡って対岸の青山へ伸びています。以降の道の説明は省きますが、順に⑥の道(穏田橋)、⑦の道(八千代橋)、⑧の道(宮下橋)、⑨の道(宮益橋)です。道と橋名は現代の場所を考える上での目安と受け止めて下さい。 寛永の渋谷川の流れのポイントは、「滝の坂道」の先にある②の道を超えた後に、そのまま進んで芝川Bのルートの外側に出て、さらに仙寿院から来た③の道を超えて南西に流れることです。芝川Bは、②の道を超えた後に南に向きを変えて低地の中側を流れますから、寛永の渋谷川の方が大回りをしています。「正保年中江戸絵図」を見ても同じような傾向があり、渋谷川は②の道を超えた後、③の道(黒い実線)を弓形に大きく超えて④の道に至っています。寛永の渋谷川は自然の川の勢いがあったため、芝川Bのルートより外側の低地部を通って④に届いていたのではないでしょうか。

さて、④の道(石田橋)を通った川の流れですが、その後は東側の高台の崖に沿うように⑤の道(穏原橋)、⑥の道(穏田橋)と超えて南西に向かい、⑦の道(八千代橋)の辺りから南に向きを変え、⑧の道(宮下橋)を通って⑨の道(渋谷宮益橋)に出ます(穏田川ルート)。川が低地の中側を通らないのは不思議な気もしますが、川の西側だけに田んぼが開けていることから、東側にいくほど標高が低い地形だったったのでしょう。渋谷川は、天現寺橋、麻布(現在の古川橋)にかけても左岸の高台に張り付くように流れています。 以上、勝手なイメージを交えて寛永時代の渋谷川の姿を考えてみました。印象を一言で言えば、寛永時代の渋谷川は後の芝川よりも激しい流れであったようです。絵師の創作意欲が反映しているかもしれませんが、うねるような太い川筋に自然の力を感じます。それだけに農民は治水に苦労し、後の芝川AとBへと川の形を変えていったのでしょう。皆さんはどのように感じられましたか。さて、次回は雰囲気をガラリと変えて、世界の人々が集まる町「キャットストリート」に変身した穏田川の川跡を歩きます。お楽しみに。(「中」編・終)

|

(注1)再掲。ボーリング柱状図。東京都「建物における液状化対策ポータルサイト」、地盤調査データ・

渋谷区、東京の地盤(WEB版)ボーリング資料(平成25年3月時点)より。

|

東京都「建物における液状化対策ポータルサイト」、地盤調査データ・渋谷区、東京の地盤(WEB版)ボーリング資料(平成25年3月時点) |

|

| (注2)下図は原宿橋近傍の下水道マップ(「東京都下水道台帳」)。芝川は新道ができた昭和9年頃に暗渠化されて下水道となった。現在の下水道は、明治39年に変更された芝川のルートに沿って駐車場前でほぼ直角に曲がり、新道の下を通って千駄ヶ谷幹線に繋がっている。暗渠になる前の芝川も同じようなルートを通って余水川に流れ込んでいたと推定される。 |

|

(注3)『東京市渋谷区地籍図』内山模型製図社、昭和10年

|

(注4)芝川と余水川の水路の変化は複雑なので、「東京時層地図」を用いて時間順にまとめてみた。左下の図は「文明開化期」のこの土地の姿で、芝川と余水川は石田橋の南で合流していた(合流点②)。真ん中の図は「明治のおわり」で、明治39年に芝川の水路が変更になり、現在の駐車場前でほぼ直角に曲がり(赤い矢印)、余水川の本流(西側の流れ)に注いでいた(合流点①)。右の図は「昭和戦前期」で、昭和9年に新道が建設された際に、余水川の本流が東に移動した。この頃に芝川は一部を除いて暗渠になった。 |

|

|

|

||

| 文明開化期(明治9年-19年)。「東京時層地図」より。無断転載禁。以下同じ。 |

明治のおわり(明治39-42年)。 |

昭和戦前期(昭和3-11年)。 |

|

<参考文献・資料> 「寛永江戸全図」(寛永19-20年)之潮、2007年 「正保年中江戸絵図」(正保元年(1644)頃) 東京都立中央図書館所蔵 「新宿1880-1881」『東京都市地図3東京南部』柏書房 大日本帝国陸地測量部「四谷」『1万分の1地形図・明治42年測図大正10年第2回修正大正14年部分修正』 大日本帝国陸地測量部「四谷」、「中野」『1万分の1地形図・明治42年側図』 東京逓信管理局『東京府豊多摩郡・内藤新宿町・千駄ヶ谷町』明治44年 『東京市渋谷区地籍図』内山模型製図社、昭和10年 「東京時層地図」日本地図センター 加藤一郎『郷土渋谷の百年百話』郷土渋谷研究会、1967年 『新編武蔵風土記稿』千秋社、1982年 矢島輝『千駄ヶ谷の歴史』鳩森八幡神社、昭和60年 渋谷区立白根記念郷土文化館『渋谷の水車業史』1986年 渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔語り第2集』1988年 渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔語り第3集』1989年 渋谷区教育委員会『渋谷の湧水池』1996年 渋谷区教育委員会『渋谷の橋』1996年 渋谷区教育委員会『渋谷のむかし話』1999年 渋谷区教育委員会『千駄ヶ谷昔話』平成4年 斎藤政雄『ふるさと渋谷』渋谷郷土研究会、平成6年 久保純子「相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形―風成テフラを供給された名残川の谷地形―」『地理学評論』61、1988年 松田磐余『江戸・東京地形学散歩』之潮、2008年 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館『特別展・春の小川の流れた街・渋谷』平成20年 田原光泰『「春の小川」はなぜ消えたのか/渋谷川にみる都市河川の歴史』之潮、2011年 上山和雄他編著「歴史のなかの渋谷-渋谷から江戸・東京へ-」雄山閣、2011年 松田磐余『対話で学ぶ江戸・東京・横浜の地形』之潮、2013年 山崎晴雄・久保純子『日本列島100万年史』講談社、2017年、他。 |

(以上)

ravel c

目次

8.穏田川上流と村越水車

9.表参道から穏田橋そして鶴田水車へ

10.八千代橋から旧宮益橋(終点)へ

(補)渋谷川の新しい起点・渋谷ストリーム

参考文献・資料(各編)

|

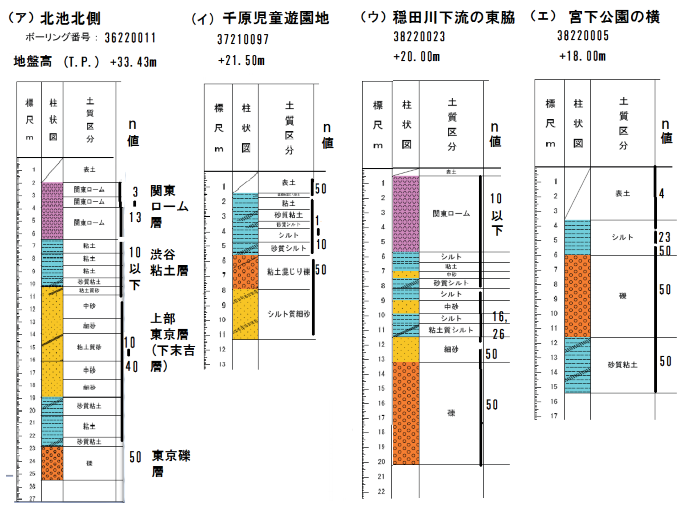

散歩のルート<下> |

|

8.穏田川上流と村越水車 |

|

|

|

|

代々木からの芝川と千駄ヶ谷からの余水川が合流して穏田川となり、その先にに明治神宮「南池」と東郷神社から用水が流れ込んでいた。穏田川には村越水車(表参道北側)と鶴田水車(同南側)が掛かり、精米や金属工業を手掛けた。穏田川は昭和38年に暗渠化されて現在のキャットストリートになった。(地図データGoogle, ZENRIN) |

「寛永江戸全図」(1642-1643)の渋谷川上流部分。臼杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。千原児童遊園地から渋谷・宮益橋までが左図に対応。石田橋、穏田橋、八千代橋、宮益橋には当時から古道が通り、今も形を変えて残っている。(方位、北池、橋名、寺社等は筆者。) |

|

「中」編の6節では、余水川の流れに沿って原宿橋からキャットストリートに入り、その裏道の辺りに設けられていた柳沢水車(後の石田水車)や石田橋の場所を確かめながら「はぁとぴあ原宿」の前まで来ました。キャットストリートは東京オリンピック前の昭和38年に穏田川が暗渠化された道で、地下には下水道・千駄ヶ谷幹線が流れています。この「はぁとぴあ原宿」の辺りは、明治39年まで芝川が北から真っ直ぐに流れ込んでいた土地で、ここで余水川と合流して穏田川になりました。道幅が妙に広くて緩やかにカーブしていますが、川の蛇行の名残でしょうか、それとも昔は広い河原だったのでしょうか。 |

|

「はぁとぴあ原宿」前のカーブした幅広い道。明治39年まで、この土地で芝川と余水川が合流していた。余水川には江戸時代から柳沢水車が架かっていた。 |

|

|

明治初め頃の穏田川流域の地名を調べると、渋谷まで石田、前田、前耕地など田畑にちなんだ名前が続いており、この辺り一帯が人の少ない農村であったことが分かります。しかし明治42年「渋谷区土地利用図」を見ると、穏田川の西側を通る道の両側に「町家」や空き地が増え、この頃になると田畑が減っていきます。土地の古老の話ですが、「明治39年から40年までは稲穂があったようです。坂を下りてくると笹やぶや竹やぶがあり、よく竹笛を作って遊びました。水車もあり、れんげ畑の真っ赤な色は忘れられません」(「神宮前小学校創立50周年記念誌・座談会」)とあり、地元の他の方も明治の終りになると水田はなかったと述べています。近代化と共に穏田川の周りがどんどん宅地化していったようです。 |

|

穏田川は「はぁとぴあ原宿」の先で二つの流れに分かれていた。左(西側)の丸い部分が本流で、池のような形をして蛇行していた。右は村越水車の水路に使われていた。川の西側に田んぼが開け、高台の池から用水が引かれていた。水車は北斎「穏田の水車」のモデルとも言われる。茶色の点線は歩いた道。 |

|

さて、私たちは「はぁとぴあ原宿」前から150mほど南に歩き、村越水車が回っていた所に来ました。穏田川の流れはここで二つに分かれ、70~80m先で再び合流していました。一つは本流(西側の流れ)で、池のような丸い形になって大きく蛇行しており、もう一つは村越水車の水路(東側の流れ)で、そのまま真っ直ぐに流れていました。水車の方の流れは穏田川の蛇行ルートをバイパスしたもので、先の柳沢水車の場合と同じ仕組みです。現在は水車の水路の方が本道になっており、本流は細い裏道になって残っています。 |

|

|

|

|

穏田川の本流が通っていたキャットストリートの裏道。水車用の側流がメインロードとして残った。

|

裏道の出口近く。奥(西)に見える高層ビルの隣にある東郷神社の池から用水が引かれていた。(岡本俊之様撮影) |

|

|

l b

東郷神社の北隣りの原宿警察敷地から縄文遺跡が発掘された。東京都埋蔵文化財センター『渋谷区神宮前一丁目遺跡』(2006.3)。青色の池と川は筆者。 |

|

|

原宿警察から2kmぐらい北の新宿駅東南の台地でも、縄文竪穴住居跡や土器が出土しています(千駄ヶ谷大谷戸遺跡)。獲物の落とし穴も発見されました。縄文時代はこの辺りの高台に小集落が点在していたようです。さらに新宿の縄文遺跡のすぐ近くで2万年前の旧石器時代の遺跡も発見されました。2万年前というとビュルム氷期の最盛期で古東京川が流れていた時代です。ずいぶん昔の寒冷の時代から人が住んでいたことになりますが、それだけ暮らしやすい土地柄だったのでしょう。この発掘調査については、本ホームページの「新宿駅東南地域の発掘調査から渋谷川2万年をイメージする」(2017年5月27日)をご覧ください。 |

|

裏道を出て表通りに入る。パタゴニアのお店の前でカーブを描くキャットストリート。この辺りに村越水車の工場があった。

|

|

裏道を通り抜けてキャットストリートに再び戻り、パタゴニアのお店の前に出ました。表通りのこの場所は、穏田川が二つに分かれた際の東側の流れの途中に当たり、水路に跨るように村越水車が設けられていました。『渋谷の水車業史』によると、明治21年に「水輪2丈2尺」(約6m60cm)とありますから、ずいぶん大きな水車です。この辺りの現在の傾斜をざっと計算すると、原宿橋から村越水車までの距離が約250m、標高差は2.3mですから、傾斜は1000mに換算して9.2mと水車にとってまずまずのレベルです。水車の方式は効率が良くない「下掛水車」でしたから、おそらく水路に大きな「堰」を作り、水をたっぷり貯めてから水を流し込んだのでしょう。明治の中頃まで精米や製粉を手掛けており、事業規模は明治21年に杵57本、雇人男20人、年間稼働数量12800石とあります。牧歌的な「森の水車」のイメージではありませんね。やがて銅線を伸ばす仕事もするようになりました。6節で述べた柳沢水車も同じぐらいの事業規模でしたが、いずれも大正時代の電力の普及によって廃業となりました。 |

|

穏原橋を超えるとキャットストリートがとりわけ賑わいを見せる。橋を西(右)に行くと竹下口。木村孝様撮影。

|

キャットストリートを南に向かって歩き、穏原橋に出ました。穏原橋を通る道は西の竹下口からくる「原宿通り」で、その辺りからキャットストリートの賑わいが大きくなりました。古着屋さんやアクセサリーショップ、アイスクリーム屋さんが立ち並び、外国人や若い人々がいっぱいです。「穏原橋」の名の由来ですが、「穏」は穏田村、「原」は原宿村を表しており、明治時代はこの辺りが2つの村の境でした(昔はもっと北に境があったという話もあります)。原宿がJRの駅名として全国で有名になったのに対し、穏田の名はあまり聞かなくなりましたが、昔は今のような差がなかったようです。都市伝説かもしれませんが、昭和40年代の町名変更の際、穏田と原宿のそれぞれを推す声が強くて調整ができず、「神宮前」にしたという話を聞いたことがあります。 |

|

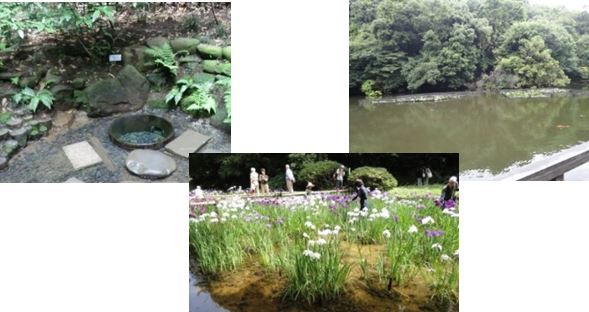

| 明治神宮「南池」周辺の景色:左から順に「南池」水源の「清正井(きよまさのいど)」、「菖蒲田」、「南池の景色」。水源は地質学的には渋谷粘土層の上層からの湧水である。 |

穏原橋を越えて表参道の50m位手前まで歩きました。今は建物が並んで川跡はありませんが、そこはかつて明治神宮「南池」から灌漑用水が穏田川に流れ込んでいた所(下図の合流点①)です。水源は、現在の「清正井」やその周辺からの湧水で、地質学的には渋谷粘土層の上層から染み出しています。「清正井」は若者の間でパワースポットとして注目を浴びており、携帯の待ち受け画面に使う人が増えたため、一時は撮影の長い行列ができて見学できなかったほどです。花菖蒲は6月中旬が見頃ですので、是非いらしてみて下さい(有料です)。 |

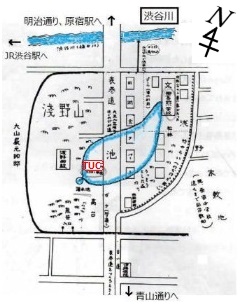

|

表参道周辺の渋谷川の様子。明治神宮・南池からは灌漑用水、東の浅野家からは「鐙の池」の水が流れ込んでいた。南池の水源は地質学的には渋谷粘土層上からの湧水である。 |

|

「南池」からの灌漑用水は後の明治通りの飴屋橋の所で二筋に分かれていました。合流点①に至る流れは、元々は大雨の時に池の水を逃がすための水路だったようで、その川筋は南池から東に向かい、飴屋橋を通り抜けて穏田川に流れ込んでいました。もう一筋は飴屋橋で南に大きく曲がり、明治通りに沿って500mぐらい下った後に再び東に曲がり、穏田神社の裾で穏田川に流れ込んでいました。この流れについては後に触れます。芝川の場合は流れが二つに分かれ、両脇から細長い低地の田畑を潤す形でしたが、穏田村は川の位置が低いため、明治神宮の高台から水を引いて給水し、余った水を穏田川に捨てる方法をとりました。南に下る流れは、昭和の初めに明治通りができた時にその下に消えてしまいました。 |

|

|

|

|

「さんどうばし」の親柱。大正9年に明治神宮と表参道ができた時に架けられた。岡本様撮影。 |

神宮前交番の「穏田の水車」の看板。見れば見るほど興味がわく。 |

|

|

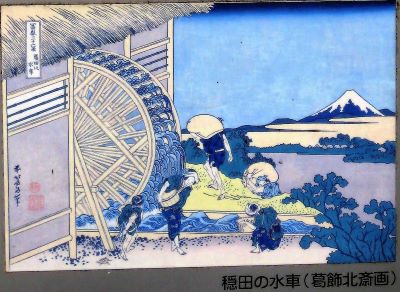

合流点①から少し歩くと表参道に出ました。キャットストリートの階段道を上って表参道の広い歩道に出ると、目の前に「さんどうばし」の親柱が立っていました。この橋は大正9年に明治神宮と表参道ができたときに架けられました。左脇の神宮前交番には北斎の「穏田の水車」の看板がありました。北斎が70歳頃に描いた有名な渋谷の絵ですが、この水車のモデルが村越水車なのか鶴田水車(後述)なのかは分かっていません。天保元−天保3年(1830-32)頃の作ですから、そんなに古いわけではないのですが、描かれた水車や景色だけでは判断がつきません。ここで「穏田の水車」の絵を詳しく見てみましょう。 |

|

|

|

|

葛飾北斎「穏田の水車」。天保元−天保3年(1830-32)頃。北斎が70歳の頃の作である。 |

神宮小学校の校庭にあるミニチュアの水車。穏田川の水車を子供たちに伝えている。湧水を使って水車を回していた。 |

|

「穏田の水車」の絵のモチーフは、水輪や水路にみなぎる水の動きとこの土地に暮らす人々の姿です。洗濯のたらいを持ったお母さんが顔を向ける先にはペットの亀を引く子供がいてほほえましいです。しゃがんだ女がザルで野菜のようなものを洗っています。屈強な2人の男が穀物の入った大きな袋を担いで水車小屋の坂を登ってきます。遠くの森には人家が見え、その後ろに富士山がくっきりと描かれていて、構図のバランスも最高です。ところで、この絵の川の水はどちらの方に流れているのでしょうか。女たちが水路の入口で洗い物をすることはないと思われますので、出口の側にいるとすると、水は左から右に流れています。水輪や水路の水の動きもそのように見えます。しかし、穏田川は北から南に流れていますから、もし水が左から右に流れているならば奥に富士山が見えるはずがありませんが…。 重い米俵を担いで水車を行き来する仕事はかなりの重労働です。武田尚子『近代東京の地政学:青山・渋谷・表参道の開発と軍用地』(吉川弘文館、71頁)には、明治時代のことですが、力士を辞めて水車の出稼ぎ人になった六郷政五郎という人の話が出てきます。「水車場の仕事を終えると、出稼ぎ人たちは夕涼みがてら、渋谷川の谷間で相撲をとった。政五郎は関取だったこともあっていつも連戦連勝だった」。話はこの後、出稼ぎ人たちの喧嘩騒ぎへと進みますが、「東京市中と郡部の境にある渋谷川は、このように多様な労働者が流れ込んでくる場所であったらしい」とあり、当時の水車業の現場の様子がリアルに伝わってきます。「穏田の水車」の頃はもう少し牧歌的であったかもしれませんが、もし北斎が明治の代に生きていたら、水車の前で相撲を取る出稼ぎ人たちの姿を描いていたかもしれません。 |

|

|

|

|

浅野山付近の「鐙の池」。旧広島藩・浅野家は、この池を貫通する土地を表参道用地として供出した。渋谷区教育委員会『渋谷の湧水池』より作成。 |

表参道の歩道橋から青山方面を眺める。かつてこの道路の真ん中に大きな池があったとは。 |

|

|

|

9.表参道から穏田橋そして鶴田水車へ

|

|

|

|

表参道の手前から八千代橋まで。この地域は滝見堂の「人肌観音」や長泉寺、穏田神社など歴史豊かな土地柄である。(地図データGoogle, ZENRIN) |

暗渠になる直前の穏田川。下流から穏田橋を写したもの。昭和38年10月。渋谷区郷土博物館・文学館『「春の小川」の流れた町・渋谷」、平成20年、85頁、鈴木均氏撮影。 |

|

|

|

|

|

|

表参道南側のキャットストリート入り口。左手に「さんだうばし」と書かれた親柱、前面が植え込みになって小さな公園のよう。 |

表参道を超えて再びキャットストリートに入ると左側に側道が。この道は川が蛇行して流れていた跡で、堺橋から穏田橋まで続いていた。木村様撮影 |

|

この側道を100m位歩いて再びキャットストリートに戻ると、生け垣の中に穏田橋の親柱(昭和30年)が飾られていました。きらびやかなお店と古めかしい親柱の石碑とのミスマッチが注目を引きます。ツアーの皆さんも「こんな風に古いものと新しいものが共存しているんだな」と話していました。キャットストリートは今や観光地でもありますから、他の橋にもちょっとした記念碑がほしいですね。穏田川や水車の歴史を説明した案内板などもあるとさらにいいのですが。 |

|

|

|

|

穏田橋の親柱。賑やかなキャットストリートの中心に飾られている。 |

穏田橋から下流の方を眺める。川の西側(右)は明治40年頃まで一面の田んぼだった。(岡本様撮影) |

|

|

明治の頃は、穏田橋から八千代橋の辺りまでが「前耕地」という地名の田んぼでした。それが明治末期になると、渋谷川の沿岸が農地から住宅や空き地へと変わり、明治42年の町制施行で渋谷村が渋谷町になりました。穏田川が灌漑用に使われることが少なくなり、それに代わって生活排水やゴミの廃棄などが増えてきました。大雨が降ると洪水も起きました。渋谷川上流の宇田川は、明治末期から洪水や汚染の問題が深刻になりましたが、穏田川もそれに近い状態だったのでしょう。 以下は地元のご婦人の方のお話です。「昭和34,5年の頃、私は当時勤めていましたが、この川は大雨が降ると洪水になりました。深い川でした。ときどきスイカの皮を流して捨てたりしました。私だけではなかったけど(笑)。埋め立ててからは、子供たちはその上で縄跳びなどをして遊んでいました。表参道はまだ大きな塀の家ばかりで辺りはさみしかったけれど、オリンピックから様子が変わり、にぎやかになりました」。 |

|

|

|

|

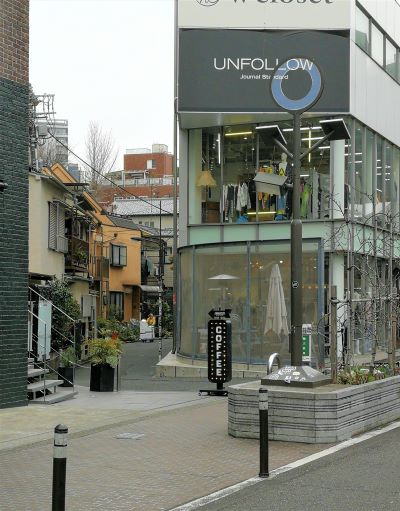

ガラスの建物の前から左横に逸れている小道が昔の穏田川ルート。この先に鶴田橋が架かっていた。 |

小道の先の細い通路を右に曲がる。この通路も穏田川のルート。奥にはキャットストリートが見える。 |

|

穏田神社の手前まで歩いて来ると、Unfollowというガラスの洋装店の角から左に入る小道がありました。ここも渋谷川が蛇行していた時代の川跡です。本道を離れて小道に入り、鶴田橋が架かっていた辺りを通りました。今は道と家の敷地になっており、橋の跡はありません。左側は急な崖が続いていて、当時の穏田川が高台の崖を削るように流れていたことが分かります。そのまま進むと、小道は突き当たって左に曲がっていましたが、その曲がり角に右に入る細い路地がありました。家と家との間にある幅が数十センチほどの路地で、その先の出た所はキャットストリートです。私たちは右に曲がってこの路地に入り、薄暗い家の間をすり抜けるようにして本道に戻りました。 |

|

|

|

|

明治の終わり頃の穏田川。第六天社(穏田神社)の手前で川が右に大きくカーブしている。「東京時層地図」より。 |

左図の穏田川の水路を現代に当てはめると、鶴田橋のあった小道と家の間の細い路地が水路と一致する。 |

|

|

この路地がとても細いので、本当に穏田川ルートなのか疑問に思われる方もおられるでしょう。左は明治終り頃の地図で、穏田川はかなり蛇行して流れています。右は現代地図で、穏田川が暗渠となったキャットストリートは弓のように左に緩やかにカーブをしています。左の地図を右の地図に重ねると、私たちが歩いた小道や右に入った細い路地が昔の川のルートとぴったり一致することが分かります。家が建つ前は川幅がもっと広かったと思いますが、ルートはこの場所を通っていたと考えられます。 |

|

|

|

|

八千代橋の跡には今も橋の敷石(写真の左側の御影石)が両側に残っている。歩測すると長さが9m位あった。 |

近くには消火の際に暗渠の水を吸い出す「消火用吸水孔」の蓋も残っていた。 |

|

私たちは高台にある穏田神社の裾をなぞるように歩いて八千代橋まで来ました。この橋の歴史は古く、「寛永江戸全図」にも青山からこの橋を通って西側に抜ける道が記されています(「中」編の7節)。地元の守り神であった穏田神社に参拝する人たちもこの橋を渡って行き来したのでしょう。八千代橋の跡には今も橋の敷石(写真左側の縦の御影石)が両側に残っており、橋の幅を測ると約9mありました。橋の脇には消火の際に暗渠の水を吸い出す「消火用吸水孔」の蓋も残っていましたが、当時は水がたっぷりと流れていたのでしょう。 |

| |

||

|

鶴田水車は江戸時代は米つきや綿糸業を営んでいた。柳沢水車や村越水車と同じく、穏田川の脇に側流を設けて水車を回していた。水車を動かすために水を貯める大きな「堰」があったと伝えられる。明治後半には伸銅業も手掛けた。 |

|

|

明治時代のことですが、穏田川は穏田神社を過ぎた辺りで本流(西側の流れ)と鶴田水車の水路(東側の流れ)の二つに分かれ、その先で再び合流していました。本流がキャットストリートの暗渠の道になっており、鶴田水車の水路は今は建物や道路になっています。『渋谷の水車業史』によると、水車の営業開始は明和6年(1769)と古く、明治18年の頃は杵数42本、雇人男14人、稼働数量9200石でした。「この水車は、川に高さ10尺もある堰を設け、水路に水を流し入れ、その水力で径10尺、幅4尺もある大きな水車を回して米を搗いていた」とあります。水輪が3m3cm、幅が1m20cmですから、幅が大きな水車で、北斎の「穏田の水車」とは形が違うようです。鶴田さんは「穏田の水車の絵はうちの水車ではない」はっきり述べていました。川の「堰」が3m以上というのは驚きで、水を大量に貯めてから水車を回していたのでしょう。明治40年ごろは真鍮の板を作る仕事をしていたそうですが、大正になると電力の普及によってなくなりました。 |

|

|

|

|

長泉寺の人肌観音像。以前は滝見堂に祀られていた。 |

渋谷の伝説の英雄・金王丸の木像。(金王八幡宮) |

|

話は変わりますが、ここで穏田川と関わりの深い渋谷の伝説をご紹介します。明治通りの西側に古刹の長泉寺がありますが、かつてこの寺の滝見堂に金王丸の持仏「人肌観音」が祀られていました。人肌のように常に暖かかったそうで、作は平安時代定朝とも運慶とも言われています。金王丸は源頼朝の父義朝の家来で、勇猛なことで知られ、歌舞伎の演目にもなった渋谷の伝説の英雄です。この金王丸が久寿2年(1155)に敵方に夜襲を掛けられた時、観音様が若武者に姿を変えて現れ、敵を撃退した話が伝わっています。その後、この観音像は幾多の戦いや火災に出会うことになりますが、不思議と消失を免れました。大永4年(1524年)には北条氏と上杉氏の戦いで村が焼き尽くされましたが、木像は焼けずに残りました。幕末の嘉永年間の火災の時も無傷でしたし、第二次大戦の空襲で渋谷が大被害を受けた時も無事に残りました。今も長泉寺本堂に安置されていますが、約850年の間、この土地の歴史を見つめてきたお姿には温かさと共に力強さを感じます。 |

|

|

|

|

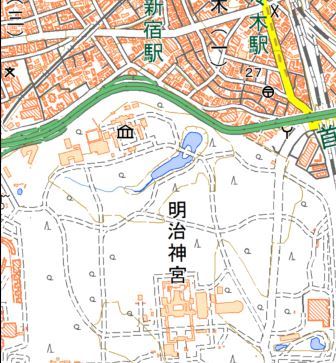

八千代橋から宮益橋まで。穏田川は明治通り「宮下公園」の信号を超え、公園を真っ直ぐ南に流れ、駐輪場の脇を通って宮益橋に出て渋谷川となった。キャットストリートは宮下橋で終わる。 |

「寛永江戸全図」部分。穏田川に架かる穏田橋、八千代橋には青山と甲州道、相模道を繋ぐ古道が通っていた宮益橋は相模道に掛かる。(橋の名は後の時代)。 |

|

|

私たちは八千代橋を越え、渋谷教育学園の前を通って宮下橋に向かいました。渋谷教育学園のある土地は高台で、その斜面には昭和の初めまで大きな池がありました。明治から昭和の初めまでの地図を見ると、穏田神社の南にある高台の斜面には大小幾つかの池があって、湧水が出ていたようです。高台の地盤を調べたボーリング柱状図を見ると(注2・ウ参照)、5.5m位の関東ローム層の下には約6mの砂層と混ざったシルトや粘土質シルトが交互に堆積しており、渋谷粘土層と上部東京層(下末吉面)が積もっていると考えられます。その下は7mに及ぶ硬い東京礫層です。この高台は淀橋台に典型的な地層を示しており、関東ローム層の下層にあるローム質粘土層か、渋谷粘土層の上層から水が染み出していたと考えられます。この高台と斜面は穏田川のすぐ東側にありますが、長い間、川の土砂を被らずにいたのでしょう。「寛永江戸全図」でも渋谷川が東側の高台に寄り添うように描かれており、川が高台の斜面を横から削るように流れていたと考えられます。 |

|

|

|

| 「キャットストリート、the End」 の場所。終点の宮下橋までもうすぐ。 |

金色の卵の下にはキャットストリート終点の看板が! |

|

|

明治通り沿いの宮下公園まではもうすぐです。キャットストリートを歩いて行くと、茶色の建物の上に金の卵のような形をしたオブジェがあるところに出ました。「わーッ、キャットストリートが終わりだと書いてある!」と一人が声を上げました。きれいなピンクのお店の手前に「Cat Street End」と。その先は明治通りの「宮下公園」交差点です。穏田川はこの交差点を渡り、その先の白い工事中のフェンスを通り抜けて宮下公園へと流れていました。いよいよ流れの最終段階です。 |

|

|

|

|

「みやしたばし」の親柱。奥左が「キャットストリート、the End」 の場所。

|

明治通り「宮下公園」交差点に出た。左手には宮下橋の親柱。木村様撮影。 |

|

|

キャットストリートの出口には、新調された宮下橋の「親柱」が立っていました。以前は親柱に落書きがありましたが、今は綺麗なものです。宮下橋の名前の由来ですが、この交差点の東の高台に明治から昭和に掛けて梨本宮邸の広大な敷地があったためです。地元では「町裏橋」とも呼ばれていました。梨本宮邸の跡地は美竹の丘と呼ばれて、今は公園や高齢者のための介護施設などになっています。 |

|

『東京都下水道台帳』渋谷駅北側の部分。赤い線が下水道網。原宿橋からキャットストリートを流れてきた千駄ヶ谷幹線は、明治通りの「宮下公園」交差点先のA点で2つに分かれる。1つは渋谷川幹線・古川幹線(品川方面)に入り、もう1つは直進して宮益橋、稲荷橋へと進む。そこで地上に現れて渋谷川となる。 |

|

|

穏田川は地表から姿を消しましたが、その後は千駄ヶ谷下水幹線となって渋谷の地下を流れています。上図はキャットストリートから宮益橋に至る地下の様子です。東京都水道局・新宿営業所の裏手から始まった千駄ヶ谷下水幹線は、キャットストリートの下を流れて明治通りに入り、「宮下公園」交差点から40mほど進んだ所で二つに分かれます(上図A点)。一つは東に曲がり、渋谷川幹線に導かれて品川の芝浦水再生センターへと向かっています。もう一つは宮下公園から南に進み、マンホールからの雨水だけを排水する「雨水幹線」になって宮益橋を通り、渋谷南口の稲荷橋へと流れています。 |

|

|

|

|

「宮下公園」の交差点。キャットストリートを出た穏田川は向いの宮下公園へ流れ込む(公園は現在改修中)。 |

宮下公園沿いの穏田川暗渠の路地。明治通りより一段低い道が約200m続く。右は工事現場の白い塀。左はオートバイ駐輪場。(木村様撮影) |

|

私たちは、キャットストリートを出て「宮下公園」交差点を渡り、明治通りを50-60m歩いた所で右脇の小さな階段を降りて白い塀がある路地に入りました。この路地は、先のキャットストリートの出口から真っ直ぐに進んできた川跡です。宮下公園は改造中で、白い塀に沿って路地が約200m続いていました。左側はバイクや自転車の駐輪場になっています。公園の西側はこの路地と並行して山手線が南北に通っており、線路の反対側には西武百貨店A館とB館が並んでいます。昭和の初めに宇田川に増設された新水路(暗渠)が西武百貨店A館とB館の間を通り抜けて穏田川の暗渠に合流していました。さらに終点の宮益橋では、西から宇田川本流も合流し、宮益橋から渋谷川が始まっていました。 |

|

駐輪場の地下の暗渠の様子。奥のカーテンは千駄ヶ谷幹線と渋谷川の境の仕切り。カーテンの両側にあるコンクリート柱が宮益橋の「橋げた」。「テレビ東京」『空から日本を見てみよう』(2011年1月27日放映) |

|

|

渋谷宮益坂下(山手線ガード脇)の駐輪場の入口。この辺りに宮益橋があった。本日のツアーの最終点。 |

||

|

本日の最終地点である宮益坂下の駐輪場入口にたどり着きました。「暗渠になる前はこの駐輪場の入口の所が宮益橋でした」と述べて、かつて「テレビ東京」が放映した時の橋げたの写真をお見せしました。駐輪場入口の地下に昔の宮益橋の「橋げた」がちゃんと残っているのです。実は私はこの番組に出させてもらって、撮影スタッフの皆さんとヘルメットをかぶって地下の暗渠に入りました。中は真っ暗で、蒸気のような霧が立ち込めていました。宇田川本流の暗渠の方を覗いたのですが、暗くて何も見えません。ヌルヌルする水溜まりを歩いて奥に行くと、宮益橋の「橋げた」がありました。そこに下がっている千駄ヶ谷幹線との仕切りのカーテンを開けて奥を覗き込むと、暗闇の中に宇陀新水路の暗渠がボーっと見えました。外の明かりが漏れているのでしょうか。その時の体験は本ホームページの「渋谷駅の地下にひそむ渋谷川」(2011年2月11日)に綴りましたので、関心のある方はご覧ください。 本日の「あるく渋谷川ツアー」は、宮益橋の駐輪場入口で終了しました。午後1時から歩き始めて4時半を少し回ってしまい、皆さんもお疲れになったと思います。参加いただいた方にお礼を申し上げて解散になる予定でしたが、もう一踏ん張りしました。夕闇が濃くはなっていましたが、有志の方々と約200m先の稲荷橋まで行き、再開発で生まれ変わった渋谷川と渋谷ストリームの姿を確めることにしました。読者の方々ももう少しだけお付き合いください。 |

(補)渋谷川の新しい起点・稲荷橋と渋谷ストリーム

|

渋谷川は2012年まで「東横のれん街」の下を流れていたが(左の青い点線)、再開発で新しい水路(右側の青い太線)になった。一番左(西側)の線は明治時代の「三井の水車」の水路。その下が稲荷橋の名の由来となった「田中稲荷神社」。 |

|

|

私たちは渋谷ヒカリエ前の「宮益坂下」信号を渡って渋谷駅のロータリーに入り、巨大な工事現場に作られた通路を歩いて稲荷橋に向かいました。明治の初め頃、この辺りは高台に囲まれた静かな田園地帯で、渋谷川には「三井の水車」が架かっていました。水車の向かい側(東側)には明治8年開校の渋谷小学校があり、その維持は水車の益金で賄われていたと伝えられます。水車の南には、稲荷橋の名の由来となった田中稲荷神社があり、地元の信仰を集めていました。それから約150年が過ぎて、今、渋谷駅の周辺では30年をかけて新たな町づくりが進められています。渋谷川の水路の工事もその一つで、元々は「東横のれん街」の下を流れていましたが、渋谷駅と地下フロアを広げるために平成27年8月31日に東の明治通り沿いに移されました。この工事によって、渋谷川の起点も宮益橋から稲荷橋へ変わりました。その後、渋谷駅南口が再開発され、この辺り一帯が新しい水辺と商業複合施設に生まれ変わりました。その様子については、本ホームページ「渋谷の新名所/渋谷川遊歩道の名前が渋谷ストリームに決定」(2018年12月16日)をお読み下さい。 |

|

|

|

|

金色のイルミネーションに輝く渋谷川の夜景。川の両岸から水が帯状に流れ落ちており、川の右側には600mの遊歩道が続いている。 |

日中の渋谷ストリームの風景。渋谷川右岸の遊歩道(渋谷リバーストリート)には河津桜や旧東横線のレールのモニュメントなどがある。 |

|

渋谷駅の工事現場を南に進むと、国道246号の歩道橋の階段があり、そこを上って広場のような歩道橋を歩いていくとSHIBUYA

STREAMと書かれた透明な建物がありました。中に入ると左側には稲荷橋の広場に降りるエスカレーターがあり、右側は新ビルに向かう回廊になっていました。その窓から下の広場を眺めると、たくさんの人が集まっていて、その先には金色のイルミネーションに輝く渋谷川が流れていました(左上の写真)。この辺りは最近まで川底に水がほとんどなく、暗渠化して自転車置き場にする案も出されていましたが、関係者の方々の努力が実り、川を開渠のまま残して岸辺に遊歩道を作ることになりました。新たな渋谷川の水源は「壁泉」という珍しい仕組みで、コンクリート管から放水されるのではなく、川の壁面の上部から水が帯状に流れ落ちてきます。渋谷のビルの裏手にある渇いた川から、壁泉の水がサラサラ流れる川へと生まれ変わったのです。私たちは今日一日の疲れも忘れて、美しい渋谷川の夜景に見とれました。 |

|

「千駄ヶ谷3丁目遊び場」にて。 |

||

ravel i

|

|

柱状図調査地点の地図。「国土地理院基板地図情報数値標高モデル5mメッシュ」により作成。

柱状図調査地点の地図。「国土地理院基板地図情報数値標高モデル5mメッシュ」により作成。 |

|

| 東京都「建物における液状化対策ポータルサイト」、地盤調査データ・渋谷区、東京の地盤(WEB版)ボーリング資料(平成25年3月時点)右図は奥戸地理院基板地図情報数値標高モデル5mメッシュにより作成。 |

|

|

<参考文献・資料> 「寛永江戸全図」(寛永19-20年)之潮、2007年 「正保年中江戸絵図」(正保元年(1644)頃) 東京都立中央図書館所蔵 「新宿1880-1881」『東京都市地図3東京南部』柏書房 大日本帝国陸地測量部「四谷」『1万分の1地形図・明治42年測図大正10年第2回修正大正14年部分修正』 大日本帝国陸地測量部「四谷」、「中野」『1万分の1地形図・明治42年側図』 東京逓信管理局『東京府豊多摩郡・内藤新宿町・千駄ヶ谷町』明治44年 『東京市渋谷区地籍図』内山模型製図社、昭和10年 「東京時層地図」日本地図センター 加藤一郎『郷土渋谷の百年百話』郷土渋谷研究会、1967年 『新編武蔵風土記稿』千秋社、1982年 矢島輝『千駄ヶ谷の歴史』鳩森八幡神社、昭和60年 渋谷区立白根記念郷土文化館『渋谷の水車業史』1986年 渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔語り第2集』1988年 渋谷区教育委員会『ふるさと渋谷の昔語り第3集』1989年 渋谷区教育委員会『渋谷の湧水池』1996年 渋谷区教育委員会『渋谷の橋』1996年 渋谷区教育委員会『渋谷のむかし話』1999年 渋谷区教育委員会『千駄ヶ谷昔話』平成4年 斎藤政雄『ふるさと渋谷』渋谷郷土研究会、平成6年 久保純子「相模野台地・武蔵野台地を刻む谷の地形―風成テフラを供給された名残川の谷地形―」『地理学評論』61、1988年 松田磐余『江戸・東京地形学散歩』之潮、2008年 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館『特別展・春の小川の流れた街・渋谷』平成20年 田原光泰『「春の小川」はなぜ消えたのか/渋谷川にみる都市河川の歴史』之潮、2011年 上山和雄他編著「歴史のなかの渋谷-渋谷から江戸・東京へ-」雄山閣、2011年 松田磐余『対話で学ぶ江戸・東京・横浜の地形』之潮、2013年 山崎晴雄・久保純子『日本列島100万年史』講談社、2017年、他。 |

Copyright © 2019 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved

r