|

|

||||

| 2015年、バックナンバー7 The Yoshino River Walk:: Gama Pond & Juban-Inari Shrine/渋谷川ツアーの報告:宇田川上流と代々木九十九谷を歩く(前編・後編)/鈴木錠三郎氏の「絵地図」に描かれた大山の池をさがす-大正11年頃の宇田川上流の風景から-/その他 |

| 2014年、バックナンバー6 渋谷川稲荷橋付近でアーバンコアの建設工事始まる-渋谷川の起点が水と緑の空間に- /The Hidden Kogai River & Legend of Aoyama area /渋谷川ツアーの報告:麻布・吉野川の流れを歩く(前編・後編)/A Tributary of the Shibuya River flowing by Konno Hachimangu Shrine /渋谷駅東口再開発のサプライズ-渋谷川暗渠が53年ぶりに姿を現した/その他 |

| 2013年、バックナンバー5 「渋谷川ツアーの報告:笄川の暗渠(前編)西側の流れと根津美術館(後編)東側の流れと地域の歴史/水と緑の会・渋谷リバース共催「あるく渋谷川ツアー」の報告:渋谷地下水脈の探訪/恵比寿たこ公園のコウホネを「せせらぎ」に株分け/「せせらぎ」にコウホネの花第1号!/に渋谷川の起点が変わる、ルートが変わる/「渋谷川ツアーの報告:宮下公園の渋谷川暗渠と金王八幡宮の支流/その他 |

| 2012年、バックナンバー4 たこ公園の小さな池に自然がいっぱい/渋谷川ツアーの報告:ブラームスの小径とキャットストリート/『あるく渋谷川入門』が点訳本に」/渋谷川(古川)支流・白金台から五之橋への流れ・その1とその2/他 |

| 2011年5月―10月、バックナンバー3 「発見!古川物語~歴史編~」を港区のケーブルテレビで放映/古川探訪のツアー「天現寺橋から東京湾浜崎橋まで」/恵比寿たこ公園にコウホネの池が完成/中田喜直と「メダカの学校」/その他 |

| 2011年1月―4月、バックナンバー2 渋谷駅の地下にひそむ渋谷川(テレビ東京放映)/緑の中の蝦蟇(がま)池の姿(NHKブラタモリ)/『あるく渋谷川入門』の登場人物(当時5歳)からのお便り/その他 |

| 2010年6月―12月、バックナンバー1 白金上水と麻布御殿/幻の入間川を歩く/箱根湿生花園のコウホネをたずねて/ビール工場のオブジェ/資料と証言から見る「蝦蟇(がま)池」の移り変わり/スイカを冷やした清水が麻布に/その他 |

ravel p

2014年11月30日

r

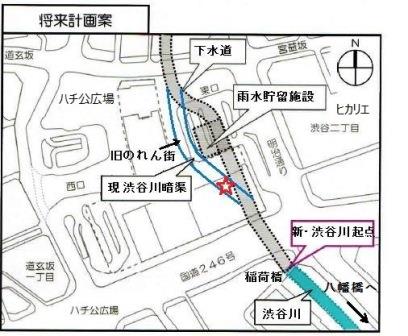

これまで本ホームページの『トピックス』欄で渋谷の再開発を2度ほど紹介してきましたが、今回は渋谷川の起点である稲荷橋付近の工事と渋谷駅南街区プロジェクトについての話です。渋谷川の左岸に新しい施設「(仮称)渋谷駅南街区プロジェクトD棟」(アーバンコア)を建てる準備が始まりました。渋谷川の右岸でもこのプロジェクトの主役であるB-1棟(180mの高層ビル)の建設準備が進行しています。渋谷川の稲荷橋付近が暗渠になるという話もかつてありましたが、このプロジェクトによって渋谷川が開渠のままで残されることになり、また、「にぎわい広場」や「緑の遊歩道」が川沿いに作られることになりました。今回の工事はその待ちに待ったスタートです。

渋谷川稲荷橋付近から下流の金王橋を見る。左岸のビルに工事ネットが。 |

|

10月20日のこと、渋谷駅南口の246号歩道橋を歩いている時に渋谷川を見ると、川底はいつものように干上がっていました。稲荷橋左岸に目を向けると、明治通りと渋谷川の間に建つビルにネットが掛かっています。いよいよ稲荷橋の脇で南街区再開発の工事が始まったようです。これを確かめるため、急いで歩道橋を下りました。

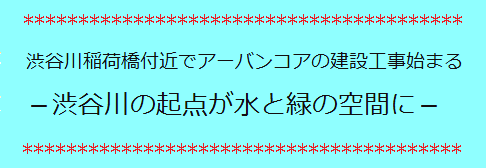

「建築計画のお知らせ」の貼り紙 |

明治通りに面したビルの壁には「建築計画のお知らせ」の張り紙がありました。「建築物の名称」には「(仮称)渋谷駅南街区プロジェクト D棟」、「用途」には「通路等」と書いてあります。この「通路等」は何を意味しているのでしょうか、少し調べてみました。それによると、D棟は地下と地上を縦に結ぶ動線のアーバンコア(注1)のことで、現在は明治通りにある16b出口(D棟前の歩道橋下)がこのD棟の中に移ります。これにより、地下2階から地上2階までがつながって、国道246号の歩道橋に接続するので、地下の東急東横線・副都心線から地上の渋谷南街区への移動がスムーズになります。「通路等」の意味は、地下2階と地上2階を結ぶ施設のことだったのですね (建設完了予定は平成30年) 。

看板の中にあった「渋谷駅南街区プロジェクト」は現在の渋谷の街を作り変える4つの開発の一つで、旧東急東横線渋谷駅脇を走る246号線の南側の開発です。それは平成25年3月16日、東横線が副都心線と直通運転をするために地下に移動したことから始まりました。地上の東横線の高架線は撤去され、渋谷駅から並木橋の先まで、渋谷川の西側に大きなスペースが生まれました。この土地に東急電鉄が高さ180mの高層ビル(仮称

渋谷駅南街区プロジェクトB-1棟)を建設する計画です。

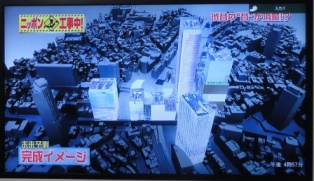

それと共に渋谷川に直接係わる大きな計画も発表されました。渋谷川の起点の稲荷橋付近に落合水再生センターからの清流復活水を大量に流します。更に稲荷橋から並木橋の先まで約600mにわたって「緑の遊歩道」を整備し、稲荷橋と金王橋の所に物産展などを楽しめる「にぎわい広場」を作ります。これらの計画が完成すると、渋谷川はショッピングや散歩の人々でにぎわう水と緑の豊かな観光スポットへと生まれ変わります。今年(2014年)3月1日には、テレビ東京『ニッポン工事中』で渋谷の街の再開発が取り上げられ、その中でCGを使って新しい渋谷の完成予定図や南街区の工事の計画が紹介されました。いま渋谷中が再開発の話題で沸きかえっています。

ところで、渋谷川の稲荷橋周辺に川の流れを残すまでには紆余曲折がありました。渋谷駅より上流は、昭和36年前後に暗渠化して下水道に切り替えられましたが、下流についても暗渠化することがその時に決まっていました。しかし平成の初め頃から、時代の要請として川を残して人々の暮らしと共生させる考え方が現われてきました。その後、東京都、渋谷区、地元の方々など関係者の間で色々と話合いが行われました。それらを踏まえて2013年1月23日に、東急電鉄と周辺の地権者により「隣接する渋谷川の再生によるにぎわいの創出」すなわち「清流復活水の活用により渋谷川に水流を取り戻し、川沿いの緑の遊歩道、にぎわいの広場を整備して、都市における水辺の賑わいと潤いの空間を取り戻す」方針が提案されました(注2)。また2013年6月17日には、『渋谷駅周辺地区における都市計画の決定について』が東急電鉄など5社(注3)から発表され、渋谷川とその周辺の整備が本決まりになりました。

渋谷川と緑の遊歩道のイメージ。東急電鉄その他4社『渋谷駅周辺地区における都市計画の決定について』(2013年6月17日)より。 |

渋谷川沿い約600mにわたる緑の遊歩道とにぎわい広場。(広場の赤枠は筆者。左側のにぎわい広場は稲荷橋付近、右側は金王橋付近。右端の橋は並木橋。出所は左図と同じ。) |

今年8月1日、都市模型「SHIBUYA FUTURE VISION」が「渋谷駅前エリアマネジメント協議会」によりヒカリエの11階スカイロビーで公開されました。再開発の工事が全て完成した時の「未来の渋谷」を現わした500分の1の模型です。およそ2坪の大きさの精巧なもので、駅から500m以内の渋谷の街並が見事に表わされています。その中でひときわ白く光る新しい高層ビル群が今回の再開発エリアです。その内の「渋谷駅南街区プロジェクト」部分を下の写真でご紹介します。

渋谷駅南街区プロジェクト部分。模型の南側から撮った写真。模型の中央を上下(南北)に流れるのが渋谷川。奥の高架線は首都高。渋谷川の右(東)を平行して走る太い道路は明治通り。首都高手前、左側の白い建物は渋谷川沿いの180mの高層ビル (仮称渋谷駅南街区プロジェクトB-1棟)。ビルの前(東)に「緑の遊歩道」と「にぎわい広場」がある。対岸の白い小さな建物(赤丸の所)が今回工事が始まったD棟(アーバンコア)。(「SHIBUYA FUTURE VISION」 より。) |

|

渋谷区はこの「SHIBUYA FUTURE VISION」の発表に合わせて「シブヤパブリック展」を渋谷区文化総合センター大和田で開催しました(平成26年8月5日から8月17日まで)。展示会では、開発の目的やこれまでの経過などが展示されていました。渋谷駅南街区の開発については「渋谷川の緑と水を活かしながら、人々のアクティビティや動線を活気づけ、賑わいを創出する景観を形成する」とありました。この動線とは遊歩道のことで、渋谷川に沿って始まる遊歩道は、並木橋の所で渋谷川から離れて、代官山まで続きます。また空間デザインに携わった方々のコメントとして、今回の開発が「渋谷らしさとは何かをずっと問われ続けている計画」であり、「谷地形があり、川があり、交通インフラが立体的に錯綜する中に、世界のどんな町とも異なる独特の文化とアクティビティを持つ渋谷らしさを追求した」とありました。2027年にすべての工事が完成するのが待ち望まれます。

最後に昨今の渋谷川の川沿いの様子を記録しておきます。

金王橋から上流の稲荷橋を見る。中央奥に246号が小さく見える。(2014.9.2) |

人で賑わう金王橋。牛かつのお店で待つお客さん。(2014.10.20) 人で賑わう金王橋。牛かつのお店で待つお客さん。(2014.10.20) |

八幡橋から上流の金王橋を見る。左側の緑のフェンスは東急東横線の高架線があった場所。(2014.10.20) |

工事前に八幡橋から上流の金王橋を見る。(2012.11.19)左側には東横線の高架線がある。 工事前に八幡橋から上流の金王橋を見る。(2012.11.19)左側には東横線の高架線がある。 |

(注1)歩行者が地上と地下の縦移動をスムーズに行うための施設で、エレベータやエスカレータで連結された多層的なネットワーク空間。一例は現在ヒカリエの中心にある円柱の吹きぬけ空間。 (注2)『渋谷駅南街区プロジェクト(渋谷三丁目21地区)に関する都市計画の提案について』東京急行電鉄株式会社 (注3)5社とは、東京急行電鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京地下鉄株会社、 道玄坂一丁目駅前地市街地再開発準備組合、東急不動産株式会社を表す。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

<追記>今回のHPのアップロードを國學院大學の益井邦夫先生にお伝えしたところ、最近の稲荷橋周辺の様子について写真を添えてご返信いただきました。渋谷のことを本当に良くご存じの先生のお話と写真ですので、先生のご了承を得て、そのまま掲載させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

拝復 ご無沙汰いたしております。

お便りを有難うございました。

渋谷も日々変貌を遂げておりますが、現在の歩道橋側から見た風景写真を添付します。左側のビルに蔽いが掛けられています。このビルと隣のビルの2軒、及び並木橋寄り横断歩道前のビル1棟、併せて3棟を解体中です。また川の西側の小さないくつかのビルもこれから取壊しが始まります。二軒目の渋谷丸十池田製パン屋は並木橋通り坂上の金王神社前交差点、河合楽器店脇から南へ國學院大學に向かった左側4軒目に移転、現在、ビルを建設中です。

ビルの取壊しにより川の両側が公園化するとのことです。

東横線渋谷駅跡でビル建設に向けての基礎造りに機械の轟音が鳴り響いていますが、埼京線の渡り廊下から見ると、掘り出された土は粘土層のものばかりで、粘土層が随分厚かったようです。渋谷川の流れによるものでしょう。東横百貨店を含めて地階部分は20メートルまで掘り下げるとの話しです。

なお、渋谷地区再開発のジオラマがヒカリエの上階に展示中です。 匆々

益井 邦夫

(2014.11.20撮影)

貴重なお話と写真をどうもありがとうございました。

2014年7月28日

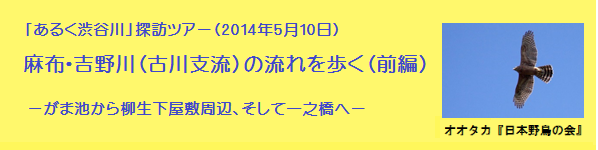

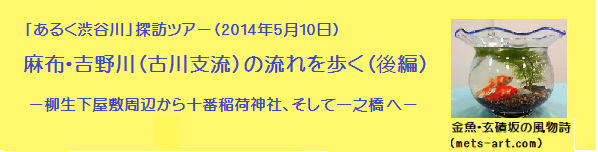

ルートは、有栖川宮記念公園→がま池→宮村児童遊園→狸坂下「4差路」→柳生下屋敷跡の水路(切通し)→宮村池→元麻布プレイス→専称寺駐車場→さくら坂→六本木6丁目緑地→麻布十番商店街裏の暗渠→十番稲荷神社→ 一之橋(麻布十番)です。この地域には、ウクライナ大使館や中国大使館を始め、テレビ朝日、六本木ヒルズなど、今話題のスポットがたくさんあります。モダンな港区の風景の中にどのように昔の吉野川やその支流の痕跡が息づいているのでしょうか。

ツアーの全体マップ(元麻布2丁目、同3丁目、六本木6丁目、麻布十番1丁目など) ツアーの全体マップ(元麻布2丁目、同3丁目、六本木6丁目、麻布十番1丁目など) |

マンションから見たがま池。NHKブラタモリ「発見!“伝説の水辺”三田・麻布」より。 (2010年12月13日放映) |

(前編)

1.「がま池」と宮村児童遊園

2.柳生下屋敷周辺の水路

1)「4差路」から柳生下屋敷へ(第5辺の水路・西側)

2)宮村池と元麻布プレイス(第1辺の水路)

3)専称寺駐車場とテレ朝通り(第2辺の水路)

(後編)

4)六本木ヒルズ-さくら坂からゲートタワーへ(第3辺の水路)

5)「六本木6丁目緑地」から麻布十番へ(第4辺の水路)

6)龍澤寺駐車場(第5辺の水路・東側)

3.十番稲荷神社と「がま池」

4.吉野川本流と古川・一之橋の今昔

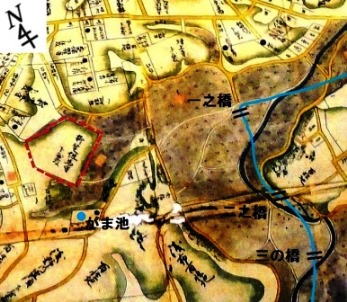

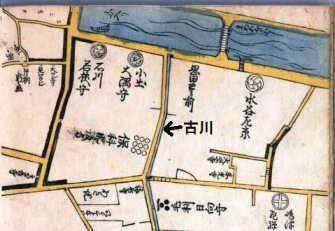

大分県指定有形文化財『寛永江戸全図』(1642-1643)の部分図。

臼杵市教育委員会所蔵(無断転載禁)。右端の黒い曲線は地図に描

かれた当時の古川。方角のマーク、青い線と橋名(現代の古川)、青い

丸(がま池)、赤い五角形の点線(柳生但馬守下屋敷)は筆者が書き

入れた。

1.「がま池」と宮村児童遊園

私たちは、播磨赤穂藩浅野家(その後は盛岡藩南部家)の下屋敷があった有栖川公園の森を北に抜けて、元麻布2丁目の「がま池」に行きました。「がま池」は江戸時代には旗本山崎家の敷地内にあり、面積はおよそ1000坪(テニスコート5面ぐらい)の大きな池でしたが、昭和から平成にかけての宅地造成や道路整備のために何度か埋め立てられて、現在は150坪ぐらいです。下の地図の水色の点線で囲んだ「がま池」はまだ昔の姿を留めている昭和16年の池の外郭で、青く塗った部分は現代の地図に描かれた池です。各時代の「がま池」の様子を本ホームページの『トピックス』「資料と証言から見る蝦蟇(がま)池の移り変わり(2010年12月13日)」に紹介していますのでご覧ください。

有栖川公園から「がま池」、宮村児童遊園へ 有栖川公園から「がま池」、宮村児童遊園へ |

竹林の間から見える緑のがま池 |

ところで「がま池」は私有地のマンションの中庭にあるため近づくことができませんが、隣接する駐車場の崖の上から竹林の隙間を通して一部を見ることができます。竹の緑を反射してヒスイのように輝く池を見て、どなたかが「都会の真ん中にこんな自然の池があるなんて!」と。「がま池」は昔からこの辺りでは有名で、文政年間の大火の時に池に棲む大ガマが水を吹いて屋敷を類焼から守ったという伝説があり、池の近くに港区教育委員会の案内板があります(注2)。

「がま池」が現在でも湧水かどうかを港区に伺ったところ、「湧水池に分類されていますが民間地なので調べようがないのです」とのことでした。『港区緑の実態調査(第8次)』(平成23年度)には、「湧水らしい地点は見当たらないが、大雨の後、池の水位が上昇するらしい。このことより、わずかながら池底から湧水があると考えられる」というコメントがありました(注3)。

竹林の間から「がま池」を眺めた後、その北側にある宮村児童遊園の崖上に出ました。その辺りの海抜は20m位で、ちょっとした小山です。そこから崖下の遊園と西側の家並み、本光寺の木立、その先には六本木ヒルズのタワーを見渡すことができました。遊園の西側の崖下には昭和の初めまで「がま池」からの流れがありました。池の北側の土地が高くなっていることから、池から直接流れ出していたというよりは、池の水が地中を通って崖下から浸み出していたと思われます。

「がま池」の案内板を見る。 |

宮村児童遊園。奥には本光寺の木立と六本木ヒルズのタワー。 宮村児童遊園。奥には本光寺の木立と六本木ヒルズのタワー。 |

宮村児童遊園に下りて、遊園の西側にある「がま池」からの流れの跡を見ました。この流れは昭和8年の『麻布区地籍図』(後出)に描かれていますが、辺りの様子を見ただけで暗渠の道であることが分かります。遊園と人家の間にマンホールが沢山ある細い通路が続いていました。そこは家のすぐ脇なので通り抜けるのはやめて、遊園の中ほどにある階段を下りて、左右に延びている川跡を眺めました。明治20年の「東京実測図」(注4)によると家並みの辺りは田んぼでしたが、時代は下り昭和35年ごろになるとこの地域には家が沢山建てられて人々が住むようになりました。当時は遊園の周囲の崖から水が湧いており、地元の方のお話によると湧水が人々の暮らしと深く結びついていたようです。その頃の様子については本ホームページの『トピックス』「スイカを冷やした清水が麻布に(2010年9月25日)」を参照して下さい。後に遊園の東側の崖をよく見たところが、暗渠の反対側の滑り台の脇の崖に溝があって、少しずつですが湧水が出ていました。池の周辺の水のルートはまだ残っているのですね。

遊園の西側と人家の間を通る暗渠の道 遊園の西側と人家の間を通る暗渠の道 |

遊園東側の崖に今でも残る湧水 |

ところで遊園と人家の間を通る暗渠の道は、さらに北の狸坂下の「4差路」へ向かって100m程延びています。細長い暗渠の土地は、かつてこの辺り一帯を所有していた本光寺が寄付したそうで、その経緯は先の『トピックス』(2010年9月25日)にあります。この暗渠は私道のようなので、私たちがぞろぞろ歩いて行くとご迷惑になりそうです。そこで遊園の北側にある本光寺の脇道から迂回する形で表通りに出て「4差路」に行きました。

遊園から「4差路」へと続く約100mの暗渠の道。 |

狸坂下の「4差路」。左(赤丸)は遊園からの暗渠の出口。水色は水路。 |

2.柳生下屋敷周辺の水路

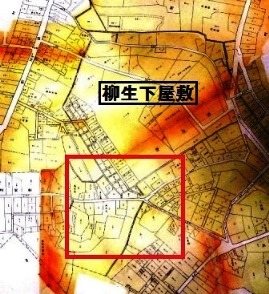

五角形の柳生下屋敷の周囲に①~⑤までの数字を振り、水路の場所を示した。

1)「4差路」から柳生下屋敷へ(第5辺の水路・西側)

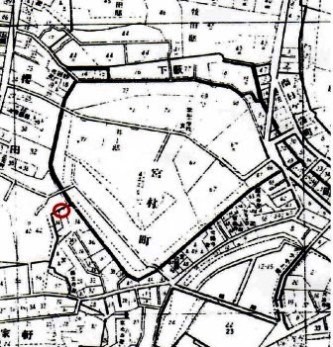

上の地図の①から⑤までの水路(大部分は暗渠)については長い歴史があり、少し説明が必要です。初めに述べたように、2006年の『寛永江戸全図』の発見によってこの地に五角形の柳生下屋敷があったことが分かりました。地形の様子を見ると、そこは東に突き出た小山のような土地で、5角形の北西の辺は現在のテレ朝通りがある平坦な土地ですが、その他の4辺は崖となっていて、いわば天然の要塞です。この土地はその後、下野鹿沼や下総小見川藩主であった譜代大名の内田家の屋敷になって幕末まで続いたため

“内田山”と呼ばれていました。明治以降は中が幾つかに区切られて、一部は井上薫などの住まいになりましたが、五角形の土地の外形はそのまま残り、周囲の堀は水路(吉野川支流)となって今日まで痕跡を留めています。今回のツアーでは説明の便宜上、五角形の辺を第1辺から第5辺まで区分して辿りました。

さて「4差路」に来た私たちは、柳生下屋敷を取り囲む水路の⑤に向かって北へ歩き始めました。『麻布区地籍図』(昭和8年)に描かれた「4差路」からの流れは、今では空き地と人家の間の細長い空き地として残っていて、崖の水路⑤に達していました。足元が良くないので通るのを控え、この道にほぼ平行している舗装道路を通って暗渠に行きました。この舗装道路の途中には幾つかの古い柵があり、道の脇に川が流れていたかのようにも感じられましたが、昭和12年の『火災保険特殊地図旧35区No3麻布区』(都市製図社)を見ると、ここにはコンクリートの土手の印が付いており、崖に落ちないためのガードレールだったと思われます。

『麻布区地籍図』(内山模型社、昭和8年)5枚の区分地図を貼りあわせて筆者作成。 『麻布区地籍図』(内山模型社、昭和8年)5枚の区分地図を貼りあわせて筆者作成。 |

左図の赤枠部分の現代地図。「4差路」から第5辺及び宮村池に向かう。 |

「4差路」を越えて第5辺に向かう暗渠の細い空き地。 |

舗装道路の途中に残る古い柵。 舗装道路の途中に残る古い柵。 |

この舗装道路を北に少し歩くと、柳生下屋敷を囲む大きな崖の切通し(第5辺の西端近く)に出ました。その崖下の西側には幅1mほどの水路があり、そこにかかる形で柵がありました。いわば欄干です。水はほとんどありませんが、どこからかザーザーと大きな水音が聞こえます。地面の下の下水道管を流れる水の音でしょうか。この第5辺の水路はこの場所を境として東側が暗渠となり、麻布十番へと向かっていました。

柳生下屋敷を囲む崖の切通し。左下は水路の柵とフェンス。 柳生下屋敷を囲む崖の切通し。左下は水路の柵とフェンス。 |

水路と柵とフェンスを観察。 水路と柵とフェンスを観察。 |

2)宮村池と元麻布プレイス(第1辺の水路)

切通し崖下の水路を見た後に「4差路」に戻り、水路の西にある「宮村池」へと向かいました。中国大使館が近いので、本光寺近くの入り口には警備の方が立っていました。「ご苦労様です」と挨拶をしながら宮村池(正式名は元麻布3丁目緑地)に入りました。

3月の宮村池。 |

緑にあふれた5月の宮村池。 緑にあふれた5月の宮村池。 |

宮村池は港区が管理するビオトープで、港区麻布地区総合支所によると、隣接する地域の開発に伴って、平成13年にもともとあった水路を利用して作られました。その後に水路が劣化して宮村池に十分な湧水が流れ込まなくなったため、平成24年にリフォーム工事が行われました。施工した水研クリエイトのホームページによると、「宮村池の上流側には湧出水を引き込むための配管がありましたが、その上流のコンクリート製の水路が劣化のために

漏水していました。水路から水が漏らないよう粘土と防水シートを使って漏水が止まるよう施工しました。」とありました。敷地の奥にはパイプが設置されており、そこから水が池に流れ込んでいます。そのパイプの奥に第1辺の水路に作られたコンクリートの堰があり、そこには水がたっぷり溜まっていました。(注5)この水路の辺りには現在も湧水がかなりあるようです。

第1辺の崖下の水路。コンク リートの堰で溜まった水をパイプで池に導いている。 |

東京逓信局「東京市麻布区図」(大正13年)(赤丸は互い違いになった柵がある場所) 東京逓信局「東京市麻布区図」(大正13年)(赤丸は互い違いになった柵がある場所) |

次に宮村池を出て元麻布プレイス敷地内の坂を北方向に上りました。少し上ると、またもや道路の両脇に互い違いになった形で柵がありました。右側(東)柵の脇には細長い窪んだ場所があり、第1辺の崖にまで延びていました。大正13年の「東京市麻布区図」(注6)によると、ちょうどこの辺りに東西に流れる細い水路があり、これらの柵は水路の上を通る道に作られていたと思われます。それにしても、このモダンな場所に柵の遺物がなぜ残っているのでしょうか。ちょっとしたミステリーです。

道の両側にまたもや柵が。 |

東の脇の細い窪んだ場所。 |

私たちは元麻布プレイスの坂を上りきったところにあるサン・マリノ共和国大使館を左に回って、さらに坂道を上り、高台から下の方を眺めました。そこは深く切り立った崖の上で、この辺りが徳川将軍の鷹狩の場であったことを思い起こすと、鷹が谷間を獲物に向かい急降下している情景が目に浮かぶようでした。

3)専称寺駐車場とテレ朝通り(第2辺の水路)

柳生下屋敷五角形(図中①~⑤)の周辺の水路 。 柳生下屋敷五角形(図中①~⑤)の周辺の水路 。 |

地図のA点(第2辺入口)と 水路の蓋。

|

次に元麻布プレイスの坂の上に戻り、その北方向にある第2辺に向かいました。地図のA点は道と水路が交わる所で、家の裏地に暗渠の蓋が見えました。この第2辺の水路の辺りは家や駐車場になっていて道が無いので、先ず水路の西側に平行して走るテレ朝通りに出て、専称寺の手前の私道を入って第2辺の水路に行くことにしました。

第2辺の水路に向かう専称寺の脇道。 |

専称寺裏の駐車場に残る第2辺の水路跡。 専称寺裏の駐車場に残る第2辺の水路跡。 |

お寺の脇道を東に入って約90m歩くと、三井住友の麻布寮(旧柳生屋敷)との境のステンレスの塀がありました。塀に沿って水路の北側を眺めると遠くに「Zooto」という看板が見えました。ここが水路の通る場所の目印になりそうです。そこで再びテレ朝通りに戻り、次の通りを再び東に入っておよそ90m歩いたところに先ほどの「Zooto」のお店がありました。そこは「さくら坂公園」の手前で、ちょうど水路の場所に当り、もう少しで第3辺との交点です。昭和8年の『麻布区地籍図』を見ると、ほぼこの地点に「下水敷」(水路)と書いてあります。江戸時代初めの柳生下屋敷の土地の形が今になっても敷地の境目となっていて残っているなんて、本当に驚くべきことですね。

ところで、この第2辺の水路には「後日談」がありました。ツアーが終わってから再び第1辺と2辺の交差する所(地図のA地点)をチェックしていた時のことですが、遠くの第2辺の崖にパイプと古い石板のようなものが見えました。もしや手がかりかと、マンションの敷地に入れてもらってよく見たところ、パイプの先に土管が繋がっています。これは水路の名残でしょうか。そして脇の石板には「三十二番地」と漢字が刻んでありました。後に調べたところ、これは昔の桜田町32番地の表示で、昭和8年の『麻布区地籍図』では第2辺の水路外側に接した「服部別邸」の区画でした。古くは明治20年の地図でもその区画に見ることができました。ほぼ間違いなくこの樋は第2辺の水路の一部です。その樋の水路の先を確かめるために、そこに見える建物を確かめ、もう一度テレ朝通りに戻って専称寺の奥の駐車場に行きました。駐車場に戻り塀の南側を見ると、向こうには先ほど目印にした建物がありました。やはりあの樋は専称寺駐車場奥の水路へとつながっていたのです。

A点奥の崖にある水路の土管。 |

三十二番地表示の石板。 |

駐車場フェンスの下に残る大谷石と砂利が敷かれた水路跡。 |

ここで専称寺駐車場のフェンスを再び確かめると、フェンスの下のコンクリートのさらにその下に古い大谷石が一段残っていることが分かりました。その大谷石の手前に幅30cmほどの砂利石の部分があり、水路の跡のようです。これが湧水の流れであったとすれば、はるか350年前にもここに同じような水路があったと考えられます。

次に先ほど説明した「Zooto」に出て、店の脇の階段を下りると、雑草が鬱蒼と茂った所に出ました。そこにはまたもや4-5段積まれている大谷石の塀が残っていました。第2辺と第3辺の交差する所のすぐ近くです。これで第2辺の水路は入口から始めてほぼ全体を確認できました。「後日談」はこれで終わりですが、何回訪れても新しい発見はあるものですね。

第2辺と第3辺の交わる所。奥に大谷石の塀が。手前はさくら坂。 第2辺と第3辺の交わる所。奥に大谷石の塀が。手前はさくら坂。 |

全員集合。十番稲荷神社にて。 |

最後に、このホームページに大分県指定有形文化財『寛永江戸全図』の掲載許可をいただいたことにつき、臼杵市教育委員会に感謝申し上げます。(前編終り)

(注1)吉川英治『宮本武蔵(六)』空の巻・心形無業。「吉川英治歴史時代文庫19」講談社、1990年。

(注2)「がま池のあるこの土地は、江戸時代には5千石の旗本山崎主税助治正の屋敷であった。言い伝えによると、同家の家来が屋敷内の夜回りに出た時、大がまのために殺された。そこで治正はがま退治を決意して寝たその夜、がまが白衣の老人となって夢枕に立ち、その罪を深くわび、今後当家の防火に尽くすことを誓った。その後、文政のころ、高台下の古川岸に火災が起こり、この付近まで延焼して来た時大がまが現われ、池の水を吹き付けて火を防いでくれたといわれている。怪奇な伝説が生まれたこの池も半ば以上が埋め立てられたが、昔の面影はわずかに残っている。(昭和50年12月、東京都港区教育委員会)」。現地の案内板より。

(注3)『港区みどりの実態調査(第8次)』、平成23年度、214頁。

(注4)内務省地理局「東京実測図」(明治20年)『東京都港区近代沿革図集-麻布・六本木』港区立三田図書館編、昭和52年。

(注5)前掲『港区みどりの実態調査(第8次)』の表6.2.1「湧水の湧出状況別一覧」によると、元麻布3丁目緑地(宮村池)は自然流出ではなく湧水ではあるが、「水道水による循環または補給」という項目の中に分類されている。なお宮村池は平成23年度に初めて湧水の一覧に記載された。

(注6)東京逓信局「東京市麻布区図」(大正13年)前掲『東京都港区近代沿革図集-麻布・六本木』

avel o

2014年8月10日

「前編」では有栖川宮記念公園→がま池→宮村児童遊園→狸坂下「4差路」→柳生下屋敷跡の水路(切通し)→宮村池→元麻布プレイス→専称寺駐車場 とたどりました。「後編」のルートは、さくら坂→六本木6丁目緑地→麻布十番商店街裏の暗渠→十番稲荷神社→ 古川・一之橋(麻布十番)と進みます。

柳生下屋敷五角形(図中①~⑤)の周辺の水路。 柳生下屋敷五角形(図中①~⑤)の周辺の水路。 |

|

2.柳生下屋敷周辺の水路(前編からの続き)

4)六本木ヒルズ-さくら坂からゲートタワーへ(第3辺の水路)

私たちは第2辺の水路の目印にしていた「Zooto」の脇の古い石段を下りて、六本木ヒルズのさくら坂に入りました。きれいな植え込みと立派なビルが続く六本木ヒルズ。それは柳生下屋敷の時代から現代への突然のタイムスリップでした。敷地にはヴィトンあり、アルマーニあり。さくら坂の広い並木道にはくつろぐためのベンチもあります。道の脇には大小の庭石が所どころに置かれていて、この地域の歴史を感じさせました。

麻布十番に向かうさくら坂。 麻布十番に向かうさくら坂。 |

妙経寺入口。この辺りから流れが始まった。 妙経寺入口。この辺りから流れが始まった。

。 |

六本木ヒルズは2003年に完成した再開発エリアで、それ以前は様子が全く違っていました。インターネットの「六本木ヒルズ:コンセプト開発経緯」http://www.mori.co.jp/projects/roppongi/background.htmlによると、テレビ朝日の敷地の南側の低地には木造の古い家が建ち並び、テレビ朝日の敷地と15m以上の高低差がありました。住宅地の中は狭い一方通行で消防車が入れず、防災上の問題を抱えた地域でもありました。そのような起伏の激しい土地にかつて玄磧坂が通り、大正13年の「東京市麻布区図」(前編、注6)を見ると、坂の途中の妙経寺近くから川が流れ出していました。これが柳生下屋敷の第3辺を形作っていた水路です。現在のさくら坂は六本木ヒルズ開発の時に作られた新しい道で、西半分はゆるい傾斜と大きなカーブになっており、東半分の所で急に下って昔の玄磧坂の流れと重なっています。六本木ヒルズの開発によって街の様子が変わったばかりでなく、地形までもが大きく変わったのです。

なお第3辺の水路についてですが、大正13年の「東京市麻布区図」では玄磧坂に沿って描かれていますが、昭和8年の『麻布区地籍図』(内山模型社)では玄磧坂の北側に描かれています。時代により流れが違っていたのでしょうか、それとも2つの川が同時に流れていたのでしょうか。

柳生下屋敷の北側に多数の金魚池(赤い矢印)があった。『五千分一東京図測量原図』(明治16年)の内の2枚を連結して筆者作成。 柳生下屋敷の北側に多数の金魚池(赤い矢印)があった。『五千分一東京図測量原図』(明治16年)の内の2枚を連結して筆者作成。 |

ところで『五千分一東京図測量原図』(明治16年、参謀本部陸軍部測量局)によると、玄磧坂の北側一帯はかつて「字藪下(あざやぶした)」と呼ばれた場所で、そこにはたくさんの金魚池が描かれています。当時の金魚屋さんの中でも有名だったのが、江戸時代(天保11年、1839)から六本木ヒルズの工事が始まる1999年まで5代続いた「原金商店」でした。原金商店の当主の方のお話がインターネットの「元金魚屋の六本木ヒルズ自治会長-かつてはクワガタもいた」『NEWSポストセブン』に紹介されていますので引用します。「6丁目は下町の風情があった。うちは玄碩坂という坂の下の窪地にあって綺麗な水に恵まれていた。金魚屋やるのに適していて、いい水を求めて人が集まる土地でした。昔といっても25年前まで、この辺にクワガタとかカブトムシがいたんですよ。」金魚はヨーロッパでも人気があってロンドン支店もあったそうです。この土地の水は人々の暮らしと深く結びついていたのですね。詳しくは www.news-postseven.com/archives/20130613_193294.html をご覧ください。

|

金魚屋さんをイメージしながらさくら坂を下っていくと、道は陸橋の下をくぐり右にカーブを切っていました。どこからか良い花の香りがします。坂が突然急になり、道の右側(南に)に六本木高校の高い崖が現われました。柳生下屋敷の第3辺の崖です。かつての第3辺の水路は、六本木高校の辺りから左にカーブしてゲートタワーの西側を周り、その先の「六本木6丁目緑地」の辺りで芋洗坂から来る吉野川本流と合流していました。もし第3辺の北側にもう一つの流れがあったとすると、その流れも「六本木6丁目緑地」の北側の交差点辺りで吉野川に合流していたと思われます。さらにもう一つ、赤穂浪士で有名な毛利屋敷の池(六本木ヒルズ内の毛利庭園の池)も豊かな水量があったので、詳しいルートは分かりませんが、ここからも吉野川に流れ込んでいた可能性があります(注1)。私たちは川の跡を追って「六本木6丁目緑地」に行き、その辺りに吉野川本流や支流が集まっていた様子をイメージしながら一休みしました。今は土地の高低も変わっていて良く分かりませんが、昔は幾重もの川が谷間を流れて、さぞ眺めの良い場所だったことでしょう。

その後の吉野川本流は麻布十番へと向かい、一之橋で古川に合流します。芋洗坂(六本木交差点の南)から流れてきた吉野川については、長くこの土地にお住いの今井様の貴重なお話を拙著に収録させていただきましたのでご覧ください。(『あるく渋谷川入門』第7章「3.歴史の中の六本木と吉野川」)

六本木高校崖下を通っていた第3辺の水路。 六本木高校崖下を通っていた第3辺の水路。 |

第3辺の水路が吉野川本流と合流していた「六本木6丁目緑地」付近。左はゲートタワー。 第3辺の水路が吉野川本流と合流していた「六本木6丁目緑地」付近。左はゲートタワー。

|

5)「六本木6丁目緑地」から麻布十番へ(第4辺の水路)

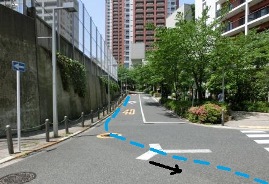

「六本木6丁目緑地」の前の小さな交差点を渡ると、吉野川の暗渠が民家の庭先に延びていました。ここは入ることができませんので、次のブロックまで歩いて再び路地を入ると、細い暗渠の道が始まりました。入口には「東京都下水道局の管理用地」という札が掛かっていて、そこから暗渠は麻布十番商店街の裏手に入り、200mぐらい続いていました。こんな街中に昔の水路がよく残っていたものです。いつもはオートバイなどが置いてある道ですが、この日は何もなかったので、急ぎ足で静かに通り抜けました。いかにも暗渠の道を探訪しているという感じで、ちょっとハイな気分になりました。どんどん歩いているうちに交差していた第5辺の水路の場所を通り過ぎてしまい、道を戻ることになりました。失敗。

吉野川暗渠は民家の庭先へ。 |

細い暗渠の道を歩く。 |

6)龍澤寺駐車場(第5辺の水路・東側)

| 暗渠に平行した麻布十番大通りをおよそ100m戻って龍澤寺前の駐車場に行きました。ここは柳生下屋敷第5辺の東の端になります。駐車場から西に向かって(宮村池の方角)幅1.5m位のコンクリートの暗渠が崖伝いに長く延びていました。ツアーの最初に見た第5辺の柵の下の水路がここまでつながっているのですが、暗渠には水の気配がありませんでした。 私たちは柳生下屋敷の第5辺の西端から始まり、第1辺、2辺、3辺、4辺と屋敷の周りを巡り、ほとんど全ての暗渠を歩いたことになります。暗渠を通して江戸の麻布界隈を垣間見た思いでした. |

第5辺の暗渠の東端。右の崖は柳生下屋敷地。

|

3.十番稲荷神社と「がま池」

その後十番稲荷神社に伺いました。十番稲荷神社は戦災で焼失した末廣神社、竹長稲荷神社を戦後に合併したもので、麻布十番駅7番出口の隣にあります。私たちは麻布十番大通りから北の鳥居坂交差点に入り東側に向かって100m程歩いて神社に着きました。十番稲荷神社は麻布十番商店街など地域の人々と結びつきが深く、また喜劇俳優の榎本健一(エノケン)が鳥居を奉納し、歌手の音丸さんが狛犬を奉納したことなど芸能界ともご縁があります。この日は吉田神職様からそういった神社の歴史や地域のことを色々と伺いました。

大通りに面した十番稲荷神社 大通りに面した十番稲荷神社 |

|

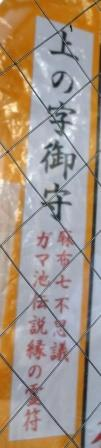

十番稲荷神社は「前編」で訪ねた「がま池」と深いつながりがあり、江戸時代に始まった大がまのお札「上(じょう)の字様」を今でも頒布しています。お話によると、山崎家を火事の類焼から助けた「大ガマ」のことは江戸中に知れ渡り、ご利益にあずかろうとたくさんの人が山崎家にお札を求めたため、山崎家は「上の字」と称したお札を授けるようになりました。その後、このお札は末廣神社が授けるようになりました。戦後にこの伝統は一時途絶えましたが、「かえるの御守」となって復活し、さらに平成20年に「上の字様」を復元して授与することになりました。また「がま池」が昭和7年に初めて大幅に埋め立てられ、平成12年頃に再び埋め立てられたことなども教えていただきました。

かえるさんの石像 |

「上の字様」のお札 |

|

ところでもう一つ、十番稲荷神社には吉野川にちなんだ興味深い遺物が残されていました。吉野川下流に架かっていた「網代橋(あみしろばし)」の親柱で、階段を下った脇にひっそりと置いてありました。吉田様のお話では、網代橋は明治35年に架けられたもので、現在のパン屋さん「モンタボ―」の辺りにありました。この橋が架けられる前は、お店ごとに小さな橋があったそうです。当時の吉野川は麻布十番商店街の左側を流れており、幅はおよそ2mでした。大正・昭和になって大雨の時にしばしば溢れたことから、昭和3年に暗渠になりました。吉田神職様には、貴重なお話をありがとうございました。

4.吉野川本流と古川・一之橋の今昔

吉野川と一之橋の「堀留」。緑のワクは南北に分かれた一の橋公園。「堀留」の中の☓印は交番(本日の終点)。 吉野川と一之橋の「堀留」。緑のワクは南北に分かれた一の橋公園。「堀留」の中の☓印は交番(本日の終点)。 |

|

太陽がじりじり照りつける12時過ぎに、麻布十番商店街を抜けて吉野川が流れ込んだ古川・一之橋に着きました。都道415号線の東側にある一之橋を渡って麻布十番方面を振り返ると、一之橋のたもとの川面に吉野川暗渠の出口が顔を出していました。目立たない小さな丸い穴ですが、この川の歴史を探りながら歩いてきた私たちには大きな宝物です。頭上には首都高環状線が通っています。古川の両側には一の橋公園があり、そのどちらも「古川地下調節池工事」の敷地になっていました。

|

|

。 |

「古川地下調節池」は、古川が急激に増水した時に一時的に水を貯める地下の施設です。平成16年には南北線麻布十番駅の地下プラットホームに水が流れ込んで2時間も運休するという水害が起きましたが、この工事が完成すればこのようなことはなくなります。この工事については本ホームページの『トピックス』「麻布十番に古川地下調節池工事現場を見学」(2010年7月22日)を参照して下さい(注2)。

ところで現在の古川は東京湾から麻布十番まで東西の方向にほぼ真直ぐ流れていますが、このように船が運航できる川(舟入りの川)になったのは江戸時代の初期の延宝4年(1676)のことでした。それ以前の古川の流れは下流が数本に分かれて東京湾に流れ込んでいましたが、数次にわたる川の整備の後、同年に河口(金杉)から一之橋までが一本の大きな運河として整備され、新堀川と呼ばれるようになりました(注3)。舟入の工事の直後に描かれた『江戸方角安見図鑑坤』(延宝8年)によると、新堀川はそこから南に向かって流れる古川に比べて10倍ぐらいの幅がありました。(画法上で誇張されているのかもしれません。)当時の人たちは「舟入り」の川の大きさにさぞ驚いたことでしょう。一之橋周辺は工事で十番目の区画だったので、この一帯は麻布十番と呼ばれるようになりました。

国会図書館デジタルコレクション「十九麻布」『江戸方角安見図鑑坤』(延宝8年、1680)の部分図。大きな堀は「舟入り」。図中央の南に向かう細い水路は古川。 国会図書館デジタルコレクション「十九麻布」『江戸方角安見図鑑坤』(延宝8年、1680)の部分図。大きな堀は「舟入り」。図中央の南に向かう細い水路は古川。 |

|

私たちは一之橋を渡ってツアーの終点となる交番(4.の初めの地図の☓印)に再び戻りました。交番の場所は『江戸方角安見図鑑坤』の「舟入り」の辺りと思われますが、この図では詳しくは分かりません。約200年後に描かれた文久2年の「御府内場末往還其外沿革図書」(注4)の区画は現代の地図とかなり一致していることから、この図に描かれた「堀留」(堀の終点)の西の端辺りが交番の場所であったと思われます。「掘留」の北岸から西岸にかけては広い「炭薪土置場」がありましたので、米と並ぶ大事な生活物資であった炭と薪が「堀留」で陸揚げされ江戸の人々に送られたことでしょう。

(終りに)

『寛永江戸全図』の中に見つけた江戸初期の柳生下屋敷は、まるで砦のように切り立った崖の上にありました。私たちは照りつける太陽の下、高低差が激しい麻布の道を歩きながら吉野川支流の水路を一つ一つ確かめて歩きました。350年を経ても昔の屋敷の形が残り、その周りに水路の痕跡を留めているのには本当に驚きます。また、六本木ヒルズのさくら坂に出て、昔の玄磧坂の脇を流れる清らかな小川と金魚屋さんをイメージしたのも素敵な思い出です。最後に参加者の皆さんからいただいたアンケートの抜粋を紹介します。

・麻布十番の裏路地の水路跡が面白かったです。昔も商店(町家)裏の生活用水路だったのかもしれませんが、今もその名残があるところがオモシロイと感じました。

・最初にメンバーの紹介を簡単にしていただけたら、よかったです。

・350年前と今を昨日のように結び付け、イメージさせることが可能なんてすごいことです。

・随所にかかわる「ガマ池」の存在が興味深かったです。

・ポイントが多すぎた。もっと絞って時間を取って欲しい。

・人々の生活に離せない「水」を目に見えない部分で調節している事業にも触れられ大変勉強になりました。

・十番稲荷神社の神主さんのお話も、時間が許せばもっと楽しかったですね。

・麻布十番、六本木、広尾などよく知っている地域の内側の歴史を知ることがとても新鮮でした。かっての川の流れや屋敷跡を想像することが出来て、楽しかったです。

ツアーのハードスケジュールを最後までお付き合い下さった皆様どうもありがとうございました。また前編・後編に分けた長い記事になりましたが、最後までお読みいただいた読者の方々にもお礼申し上げます。

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ichiken/pdf/chikachosetsu-pamphlet.pdf )

2014年2月14日

|

|

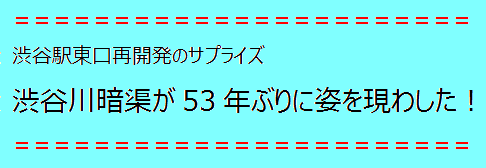

地下から顔を出した渋谷川暗渠。(2014.2.3) |

|

|

川のちょうどこの辺りは、今から3年前の2010年1月27日にテレビ東京『空から日本を見てみよう』に出演して歩いたところです。テレビ局が支給したヘルメットとレインコート、それにガスマスクと長靴を着用して、渋谷駅の南側にある稲荷橋脇のハシゴを伝って川底に下りました。暗渠に入ってヌルヌルと滑りやすい川底を歩き、「のれん街」の下を通って宮益橋まで行きましたが、とても丁寧に撮影していたため、約3時間も地下世界を体験することになりました(放映時間は3分)。テレビのライトが当たるところ以外は文字通り真っ暗闇でした(詳しくは2011年2月11日付の『トピックス・渋谷駅の地下にひそむ渋谷川』を参照)。

|

ところで渋谷川は、昭和30年代前半までは東横百貨店の下を除いて地表を流れていましたが、昭和36年に「のれん街」入口から稲荷橋まで流路を変えて暗渠化されました。当時オリンピックの準備が始まり、国道246号の拡幅に伴う駅改良工事が行われたり(昭和36年)、東横線の拡張によって南口が開設されるなど(昭和39年)、渋谷駅と周辺が大きく変貌しつつありました。渋谷川の流路も、駅を拡げる工事の一環として少し東へと移動したのです。そして今、さらに東へ流路を移すために暗渠の天井が一時的に取り払われ、地上に再び姿を現しました。

|

|

地表に現れた暗渠の拡大写真。 |

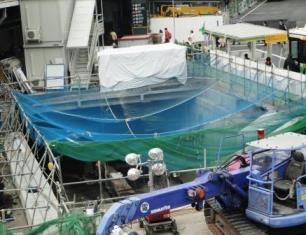

渋谷川移設と駅の再開発。赤い星印は天井が開かれた暗渠の場所。

「渋谷駅街区基盤整備都市計画変更のあらまし」(平成21年6月)から作成。

東京都の河川部の関係者の方に今回の工事について伺ったところ、東口ロータリーの地下を流れる渋谷川の流路をそっくり東側(ヒカリエの方向)へ移設するために、地上部から渋谷川暗渠部の天井を開けたとのこと。「開削工法」というそうです。「もとからの渋谷川暗渠は壊し、その場所は新しく駅ビルや連絡通路になります。また、ヒカリエ側に移設した渋谷川は地下1階部分になり、地下2階には地下広場が、地下3階より下は雨水貯留施設が建設される予定です。地下鉄銀座線の駅も新しくなり、ホームが島式化されるとともに、今の場所から130メートル動いてJR渋谷駅東口へ移転となります。JR渋谷駅東口の交通広場や雨水貯留施設は平成35年頃までには完成する見込みですが、駅の再開発が全て終わるのは平成40年頃までを予定しています。」 なお島式ホームとは、二つの軌道の間に島状に作ったホームで、その両側に上下線の各列車を発着させるホームのことです。(再開発の詳細は本ホームページ2013年2月16日付「トピックス」“渋谷川の起点が変わる、ルートが変わる”を参照。)

渋谷駅は2013年3月に東横線と副都心線の相互乗り入れが始まり、またヒカリエの建設を皮切りに、これから幾つもの商業用施設や駅ビル、連絡通路などが作られます。渋谷川を含めて様々な施設や建物を一体的に整備することにより、駅前の限られたエリアに多様な機能を集めた安全で快適な都市空間が生まれるのです。ところで渋谷川の新しい姿ですが、駅前広場の地下を流れた後、現在の稲荷橋から地上に現れます。稲荷橋から下流の八幡橋までは、賑わいのある水辺空間になる予定です。さらに八幡橋から新並木橋の直後までは、東横線高架の跡地を用いて潤いのある空間を整備するそうです。新並木橋より先は、川から離れていきますが、代官山方面に向かって東横線高架の跡地に「緑の遊歩道」が計画されています。これらが完成すると、渋谷駅の南側から代官山方面まで、自然と共生する新しい遊歩道が生まれます。たくさんの人々が渋谷川の脇の道を行き来している様子をイメージすると、本当に楽しみです。

<追記>

|

|

水と緑に溢れた渋谷川の遊歩道を歩くのが楽しみです。 |

(最新トピックスへ)

Copyright ©Kimiko Kajiyama

r

「古川地下調節池区間」の図(東京都建設局パンフレット『古川地下調節池』より作成)

「古川地下調節池区間」の図(東京都建設局パンフレット『古川地下調節池』より作成)