|

かつて渋谷川は、玉川上水の余水と天龍寺の池からの流れを本流とし、宇田川、笄川、吉野川、玉名川などの支流を集めて東京湾に注いでいました。そして水車や輸送による産業を生み出し、地域の人々の生活を支えてきました。昭和に入ると流れの多くは地上から消えてしまいましたが、地底にはそのルートが今も豊かに息づいています。私たちは昔の渋谷川の岸辺を歩き、残された痕跡や川の物語を探すことにより、その歴史と記憶を今に再現し、未来へとつなげて行きたいと思います。なお、渋谷川とつながりが深い三田用水のホームページを作りましたので併せてご覧ください。 |

|

| 2018年 | ||||||||||||||||

| 12月16日 渋谷の新名所/渋谷川遊歩道の名前が「渋谷リバーストリート」に決定 |

||||||||||||||||

| 11月13日 「代々木九十九谷」と「底なし田んぼ」を歩く(第1部)ー宇田川上流が作り出した地形と地層を考えるー | ||||||||||||||||

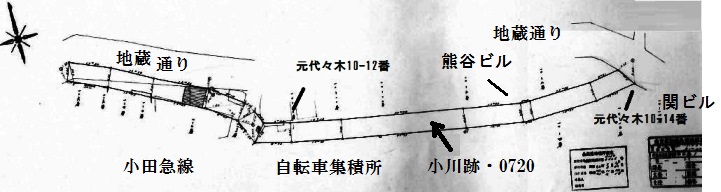

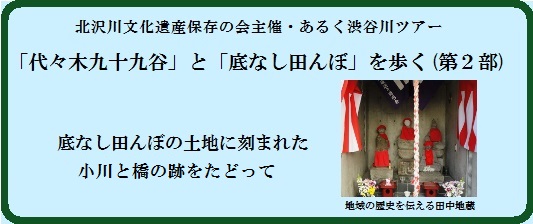

| 11月27日 「代々木九十九谷」と「底なし田んぼ」を歩く(第2部)ー底なし田んぼの土地に刻まれた小川の跡をたどってー |

||||||||||||||||

| 8月3日 夏休み番外編:動くナウマン象とツーショット |

||||||||||||||||

|

2018.12.16ravel f

|

|

渋谷ストリーム前の「壁泉の水景」。金王橋から稲荷橋を見る。岸壁から再生水の噴水が噴き出している |

|

|

|

||

|

渋谷川と緑の遊歩道のイメージ。渋谷川沿い約600mにわたる緑の遊歩道と2つの「にぎわい広場」を描いている。左端は「稲荷橋広場」、その右側は「金王橋広場」になった(図中の□印と橋名等は筆者)。東急電鉄その他4社『渋谷駅周辺地区における都市計画の決定について』(2013年6月17日)より。 |

|

上の図は稲荷橋から並木橋に至る渋谷川の流れと、その脇の遊歩道、広場などを説明した工事の計画図です。稲荷橋から渋谷ブリッジにかけて600mの遊歩道と広場が作られ、渋谷川沿いは多くの人々が行き来する「渋谷リバーストリート」になりました。 |

|

|

渋谷川本流は2012年まで「東横のれん街」の下を流れていたが(青い点線)、この度の開発で新水路(右側の太線)に付け替えられた。なお青い点線の西側(左)の水路は明治時代の水車用の側流で、そこに架かる「三井の水車」を書き入れた。当時は稲荷橋の北に田中神社があった。 |

|

話は一気に100年以上前にさかのぼります。明治初期の稲荷橋付近(当時は中渋谷村)は周囲を高台に囲まれた低い土地で、田んぼが一面に広がっていました。稲荷橋のすぐ北には「田中稲荷」があったため、そこから「稲荷橋」の名前が付いたそうです。「田中稲荷」は川の脇にあったので、地元では「川端稲荷」や「堀の外稲荷」とも呼んでいました。また渋谷川の西側に水車用の側流が引かれていて、そこには「三井の水車」(宮益水車)が回っていました。その向かい側(渋谷川東岸)には渋谷で初めて開校した渋谷小学校があり、その運営の費用に「三井の水車」の利益が当てられたそうです。 |

|

表参道・参道橋近くの神宮前小学校にある水車の模型。水車が地元の産業を起こしてくれたことを次の世代に伝えている。水車は大正になると、電力の普及によって急速に姿を消していった。 |

|

|

当時は電力がまだなかったため、水車はいわば村おこしの代表的な存在で、最盛期は渋谷川に21の水車が掛けられていたと伝えられています(渋谷区全体では44個)。現在の渋谷駅南側には、稲荷橋から100m位下流の所に「深川水車」があり、また並木橋にももう一つありましたので、およそ600mの区間に3つが回っていました。 また明治18年に開業した日本鉄道(現在のJR山手線)の渋谷停車場(旧渋谷駅)は、稲荷橋から130m程南にありました。昭和に入ってからは、稲荷橋付近は近郊から野菜を売りに来る人々でにぎわっていたそうです。 社会学者の加藤秀俊先生から伺ったことですが、「稲荷橋と並木橋の中間あたりに公設市場があって八百屋、魚屋など軒をつらねていました。関東大震災のあと、その復興資金の一部でつくられた公設の市場のひとつでした。渋谷駅南口はドロンコ道で人力車が客待ちをしていました」とのこと。余談ですが、加藤先生は子供の頃に渋谷駅近くでハチ公を実際に撫でたことがあるそうです。子ども心にはかわいい感じというよりも「毛がごわごわしていて大きかった」という印象だそうです。 |

|

|

|

| Pre-open の日の渋谷川と壁泉。清流復活水がシャワーとなって夜の川に流れている。きらびやかなレストランからにぎやかな話し声や音楽が聞こえるようです。 | 稲荷橋(写真の手前にある)の南側に「稲荷橋広場」が作られ、その先から渋谷川が顔を出している。国道246(玉川通り)上のデッキから撮影。 |

|

新しくできた渋谷ストリームの前には、渋谷川をまたいで「稲荷橋広場」と「金王橋広場」の2つの広場があり、遊歩道に沿ってレストランやカフェが並んでいました。広場では様々なイベントが行われるそうです。 |

|

|

|

|

稲荷橋に続いて金王橋(手前)があり、川の上に金王橋広場が設けられている。渋谷川の奥に見えるのが渋谷ストリーム。左には遊歩道が川に沿って南に伸びている。 |

1つ先の八幡橋の南から金王橋方面を見た景色。渋谷ストリームのビルが大きく見える。遊歩道の左にある2本の太い鉄の線は旧東横線のレール。 |

|

「壁泉の風景」は金王橋まで続いていました。金王橋の先(南)には八幡橋があり、ここを右に曲がった所に渋谷駅新南口があります。ゆったりと広くなった遊歩道には旧東横線のレールがモニュメントで埋め込まれていました。この遊歩道には東横線のモニュメントが他にも幾つかあるそうで、これらを探しながら歩くのも散歩の楽しみの一つです。 その先には、渋谷区公園課が設置した植え込みと「渋谷駅南街区土地区画整理事業・竣工記念碑」と記した記念碑がありました。八幡橋には自転車がたくさん置いてありました。自転車置き場のガードマンの方のお話では、「宇田川(渋谷駅西側の東急ハンズの辺りか)の方よりもこの辺りの方が安全で、夜遅くなっても歩けるよ」ということでした。 |

|

|

|

| 渋谷区公園課が設けた植え込みと記念碑。 | 八幡橋の自転車置き場。 |

|

|

|

|

|

|

渋谷川でユスリカの駆除。 |

徒歩橋から下流を見る。 |

徒歩橋近くで遊んでいたセキレイ。 |

|

さらに南に歩くと並木橋に出ました。並木橋の北側の丘の上には有名な金王八幡宮があり、渋谷の英雄「金王丸」が祀られています。鎌倉時代は八幡宮の場所に渋谷城があり、その脇を鎌倉街道が通り、並木橋は鎌倉に向かう要所でした。今は並木橋と新並木橋の2本が架かっており、並木橋が昔の鎌倉街道です。橋の袂に「清流の復活-渋谷川・古川-」という看板があり、東京都環境局自然環境部による清流復活事業の説明がありました。稲荷橋の方を振り向くと、緑の河川敷の向こうに渋谷ストリームのモダンな姿があり、さらに後ろには建設中の渋谷駅ビル「渋谷スクランブルスクエア」が見えました。 |

|

|

|

|

金王八幡宮の場所には中世に渋谷城があったという。そこで生まれた金王丸は渋谷が生んだ英雄で、江戸時代の歌舞伎や浄瑠璃の話になった。現代も「渋谷金王丸伝説」という題目で、渋谷伝承ホールで松本幸四郎(旧染五郎)が主役を演じ定期的に公演している。この地域は、渋谷川とその支流を堀に見立てて「堀之内」と呼ばれていた。 |

並木橋から上流(稲荷橋方向)を見る。奥は渋谷ストリームと建設中の「渋谷スクランブルスクエア」。 |

|

並木橋の70-80m先には新設の広い道路があり、その向こうに代官山に向かう「渋谷ブリッジ」とトンネルがありました。ここで「渋谷リバーストリート」はお終いですが、その先は代官山のにぎやかな通りへと続きます。 |

|

|

|

| 並木橋の先に新設の道路と渋谷ブリッジ(Shibuya

Bridge)が見える。 |

渋谷ブリッジの入口。代官山に向かうトンネルがある。 |

|

薄暗いビルの谷間を流れていた渋谷川が、このように渋谷の未来を感じさせる緑と川の都市空間へと変わったことは、渋谷川のファンの一人として本当に喜ばしいことで、この地を再開発した関係者の方々に心から感謝致します。(終)

|

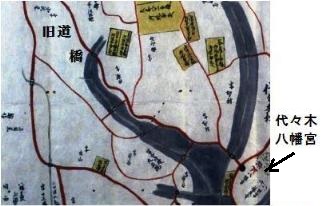

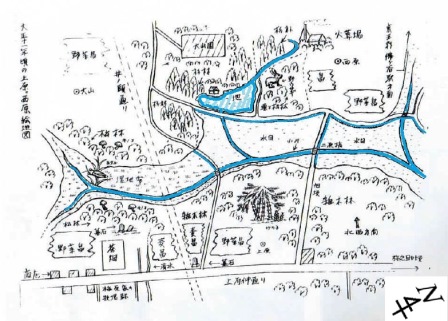

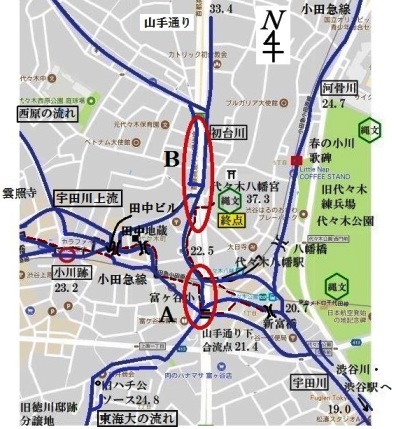

<はじめに> 宇田川上流が流れていた西原、代々木、大山、上原、富ヶ谷は、山と谷が幾重にも重なった地形で、江戸時代は「代々木九十九谷」と呼ばれていました。多くの谷頭からは水が湧き出し、谷を削りながら低地(河谷)に流れ込み(現在の小田急線沿いの土地)、網の目のような水路や池を形成すると共に、関東では珍しい「底なし田んぼ」と呼ばれる「深田」を作り出しました。西原や徳川山などの台地は、江戸から明治、大正にかけては住む人もまばらでしたが、土地の地盤が安定していたこともあり、関東大震災の後は住宅地として脚光を浴び、その後は大いに発展して今日に至っています。その過程で、この土地を流れていた多くの川や池は埋め立てられ、あるいは暗渠となって姿を消していきました。今回のツアーは、この地に今も残る川や池の跡を確かめると共に、こうした土地を生み出した地形の生成についても考えます。この地域の台地のあちこちに縄文遺跡があることから、ツアーの最後には代々木八幡宮の高台に作られた復元住居を訪れたいと思います。お伝えしたいお話がたくさんあるため、<第一部 谷間の流れ>と<第二部 平地の流れ>に分けてご報告します。 なお、今回のツアーは「北沢川文化遺産保存の会」のきむらけん様から代々木上原周辺を探訪したいとのご依頼を受け、私が案内人を務めさせていただいて2017年12月16日に行いました。西原・上原・代々木の川の流れは、2015年5月に「渋谷川・水と緑の会」の定例ツアーで探訪していたため、前に参加された方が退屈されないよう、新たに地形や地層に関する資料を加えて企画しました。当日は二つの会のメンバーの方々が夕方まで熱心に参加され、盛況のうちに終わることができましたこと、改めて皆様にお礼申し上げます。 <第1部 谷間の流れ> 1.宇田川の水源地帯 1)代々木九十九谷の地形と川の流れ 2)宇田川上流の誕生について 3)森永邸の谷頭にできた池 4)消防学校西原寮の湧水跡 2.宇田川上流と徳川山 1)JICA・NITEの池と小川の流れ 2)「代々木村絵図」に描かれた川と橋 3)「大山の池」から西原児童遊園地へ <第2部 平地の流れ> 3.「底なし田んぼ」を歩く 4.小田急線下の「小川跡」から田中地蔵へ 5.山手通り下の宇田川合流点から新富橋へ 6.初台川と代々木八幡 <ツアーのルート>京王線幡ヶ谷駅(13:00集合)―玉川上水・二字橋―JICA・NITEの池―代々木大山公園―旧徳川山分譲地―大山の池(仮称)―西原児童遊園地―「底なし田んぼ」と暗渠の道―小川跡―田中地蔵-山手通り下の支流の合流点―初台川―代々木八幡宮・縄文遺跡(16:30解散)

|

|

||

|

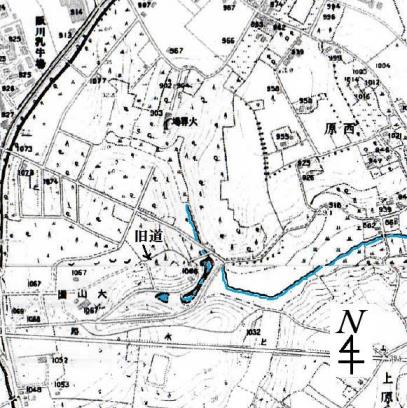

上の図は、『渋谷区文化財マップ』(渋谷区郷土博物館・文学館)と『東京市渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)の川筋をGoogleマップに描き入れたもの。この土地は地形的に「すり鉢」の形をしており、小田急線代々木上原駅から代々木八幡駅に至る低地を周囲の高台が取り囲んでいる。かつて北の高台に玉川上水が、西の高台に三田用水が流れていた。低地に集まった宇田川上流の流れは、やや蛇行しながら東に向かい、図の右にある代々木八幡宮の麓で、北からの初台川や河骨川と合流していた。そこから宇田川本流となって南へ向かい、JR渋谷駅の先で渋谷川の本流と合流して東京湾に向かった。青色の線は川筋、こげ茶色の細い点線は歩くルート、緑の六角形は高台にある縄文遺跡、赤丸は案内のポイントを示す。 |

|

1.宇田川の水源地帯 1)代々木九十九谷の地形と川の流れ 2017年12月16日午後1時、私たちは京王線幡ヶ谷駅に集まり、西原2丁目から代々木5丁目の代々木八幡宮まで、かつて宇田川上流が流れた代々木九十九谷と低地の水路跡を歩きました。直線距離では2.0キロぐらいですが、曲がった道をあちこち歩くため約3.5キロぐらいになるのでしょうか。当日は12月とは思えない暖かい日和でした。先ず玉川上水の二字橋の脇で立ち止まり、江戸末期に描かれた「代々木村絵図」などを示しながら、この地域の地形やツアーのルートを説明して、いよいよ出発です。

|

|

|

|

| 京王線幡ヶ谷駅の南側にある旧玉川上水・二字橋。玉川上水は暗渠の緑道となって東西に伸びている。 |

二字橋の脇でツアーの打ち合わせ。(木村孝様撮影) |

|

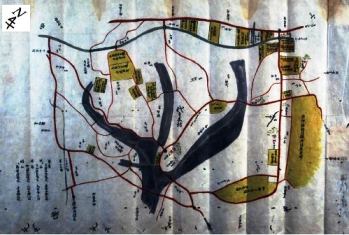

この地域は山と谷が織りなす起伏豊かな地形で、それぞれの谷を低地に向かって川が流れていました。その様子を示しているのが次の2枚の地図です。地図が描かれた時代は江戸末期と明治末期で異なりますが、地形や川の流れ、道筋、土地の利用状況などはほぼ同じで、この間にこの地域に大きな変化がなかったことを示しています。 |

|

|

|

|

江戸時代の代々木村・堀江家文書「代々木村絵図」(首都大学東京図書館所蔵・無断転載禁)。枝状に分かれた紺色の三つの土地が水田で、その中を宇田川上流が下(南)に向かって流れている。 |

「渋谷区土地利用図・明治42年」(昭和54年、渋谷区立白根記念郷土文化館)。黄色い枝状の三つの土地が田んぼで、それらの中を宇田川上流が流れている。 |

|

先ず左の絵図ですが、江戸時代の史料『堀江家文書』の「代々木村絵図」です。この図を見ると「代々木九十九谷」と呼ばれていた西原から代々木にかけての地域の様子が分かります。上部には甲州街道と玉川上水があり、中央には3本指のような形の水田が紺色で描かれ、その中に白線で川が記されています。川の名前ですが、いちばん左は名前がないのですが、仮に「JICA・NITEの流れ」としておきます、真ん中が初台川、いちばん右が河骨川です。私たちは左の「JICA・NITEの流れ」の跡を歩きます。これらの3本の川は代々木八幡宮の南で合流し、宇田川の本流となって渋谷駅方面に向かっていました。右の図は、明治42年の「渋谷区土地利用図」で、元は「明治42年測図1万分の1地形図」に土地利用を示す彩色を施したものです。緑は樹林、赤い色は集落、白は畑です。樹林や田畑が多く見られますが、甲州街道沿いと山谷(図の右上、現在の代々木)に集落(赤い色)が現れます。山谷の集落は山手線の代々木駅が開通してから発展したのでしょう。 |

|

|

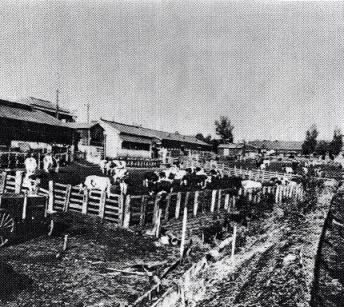

玉川上水の相生橋近くにあった牧場・羽衣舎。渋谷区広報誌『しぶや』(昭和54年)より。(渋谷区所蔵・無断転載禁) |

| 2)宇田川上流の誕生について ところで、当日のツアーで「宇田川上流の水は玉川上水の水が田んぼに流れたものですか」とか、「この辺りの湧水は玉川上水からの水が沁み出していたのですか」という質問を受けました。宇田川上流の水源が高台を流れる玉川上水だと考えている方は意外に多いのです。玉川上水が承応3年(1654)に完成して以来、分水や吐水という形で渋谷川に上水を流してきましたが、渋谷川の元々の水源は自然の湧水でした。とくに宇田川上流は玉川上水の補水を受けていません。かつて西原、代々木、上原などの高台の谷頭(谷の頂上部)で水が湧き出ており、その流れが集まって宇田川上流を形作りました。 ところで、なぜこの土地に湧水が多いのでしょう。そもそも宇田川上流はいつ頃生まれ、なぜ谷が寄せ集まったような枝状の形をしているのでしょう。ここで、地形学の文献や資料を参考にしながら、拙い想像力も交えて、宇田川上流の成り立ちについて考えてみたいと思います。 地球のこの100万年ぐらいの間の話ですが、東京湾の海岸線は気候変動によって8~10万年ぐらいの周期で大きな前進と後退を繰り返してきました。地形学によると、現在の関東平野は13万年前には海の下にありました。現在の新宿区、渋谷区、港区などの地域は「淀橋台」と呼ばれ、12~13万年前から始まった海岸線の後退期に海の中から現れた(離水した)「下末吉面」の一部です。この「淀橋台」の離水期に、火山灰や黄砂などの塵が浅い海に積もってできたのが「渋谷粘土層」で、今では標高30mぐらいの所に集中していますが、これは海の後退と共に土地の隆起があったからです。有名な関東ローム層は、渋谷粘土層の上に何万年もかけて降り積もった火山灰の厚い層です。「渋谷粘土層」が水を通しにくい土質を持つのに対し、関東ローム層は水捌けが良いため、雨水は関東ローム層を透過して渋谷粘土層で止まり、所々で溜まって崖や斜面から地表に湧き出してきました。それが宇田川上流の水源です。 |

|

|

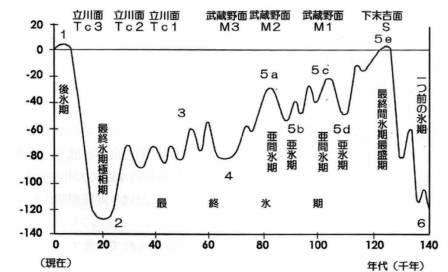

図は過去14万年間の海面変動で、縦軸は海面高度(単位m)、横軸は年代(単位千年)。海面高度は最終間氷期(ステージ5e)から最終氷期極相期(ステージ2)まで上昇と下降を繰り返しながら低下し、2万年前から急上昇した。下末吉面が海上に現れたのが「5e」、東京湾が全て陸化したのが「2」、「縄文海進」が見られたのが「1」の少し前(6500年前)。松田磐余『対話で学ぶ江戸・東京・横浜の地形』之潮、2013年、180頁より。 |

|

宇田川上流の起源を渋谷の地形の変化に着目して考えますと、最初の変化は12~13万年前に「下末吉面」が海から離水した時期です。湧水や雨水によって「淀橋台」の浸食が始まり、やがて西部に「小さな水系」が生まれました。詳しい年代は分かりませんが、こうした水系の起源はかなり古く、おそらく10万年ぐらい前まで遡ることができそうです。その次の大きな変化は、2万年前の「ヴュルム氷期」です。この時は海岸線が三浦半島の久里浜沖まで後退し、東京湾が全て陸化しました。発掘調査によると、この時代の南新宿に「古渋谷川」の水源があったことが確かめられていますが、近くの宇田川上流も同じような状態にあったと考えられます。「ヴュルム氷期」には陸化した東京湾の真ん中を「古東京川」が深い谷を刻んで流れ、そこに「古渋谷川」が勢いよく流れ込んでいました。宇田川上流は「古渋谷川」の支流で、当時は流れが速く、川底を深く削り、地表に降り積もる火山灰や塵を下流に押し流していたと推測されます。最後に来た変化は6500年前の「縄文海進」と呼ばれる海岸線の前進です。この時は海が渋谷駅近くまで来ましたが、宇田川上流までは届きませんでした。この時期の宇田川上流は比較的緩やかに流れ、西原、上原、富ヶ谷の低地に堆積物を溜めていったと思われます。 |

|

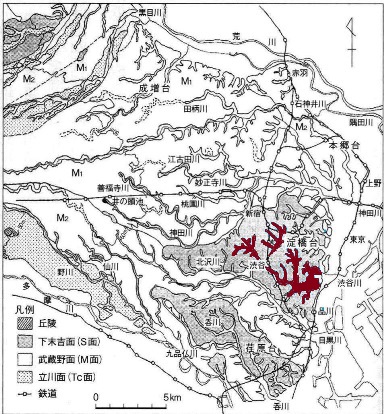

| 武蔵野台地東部の地形。淀橋台は武蔵野台地の東端にあり、今から12~13万年前に海から離水した。その時期が最も早かったため、淀橋台を流れる渋谷川は武蔵野台地を開削した古多摩川の影響を受けずに独自の流れを作った。図は山崎晴雄・久保純子『日本列島100万年史』131頁より。図中の渋谷川の谷の茶色は筆者。 |

|

3)森永邸の谷頭にできた池 相生橋まで歩いてきて左手(南側)に入り、玉川上水の緑道を離れて、最初の目的地であるJICA(国際協力機構)に向かいました。この辺り一帯は昔は大上谷(狼谷)と呼ばれていましたが、私たちはその谷の上の尾根を歩いていることになります。今は住宅街で遠くまでは見渡せませんが、昔はさぞ眺めが良かったのでしょう。

|

|

JICAのエントランスに入ると、いかにも国際機関という感じで、ホールに外国の色々な人形や置物が飾ってありました。このホールは建物の2階にあり、庭の地面が南の方にどんどん下がっていて、谷頭に建っていることを実感させます。下の階に降り、そこから庭に出て左手の急な階段を降りると、奥の崖下に仄かに光る水面が見えました。特別に許可をいただいて建物からは10mぐらい下の池の縁まで行きました。JICAの池は昼でも薄暗い林の中にひそんでいました。長径15m位のひょうたん型で、池の周りにはふかふかの落ち葉が敷き詰められています。古くから清水が湧き出ていたのでしょう。私たちのざわめきと落ち葉を踏む音以外は静まり返っていました。

|

|

|

|

JICAのホールに戻り、再び建物の前の道に出て隣のNITEの池に向かいました。NITEの前の大きな並木道を歩き、エントランスを通って右脇の階段を下りると、先ほどのJICAの池より一段低い所に丸い池が現れました。JICAの池の水が流れ込んでこの池に溜まり、そこからやや幅広い水路を通って四角い池へと向かっています。水路には錦鯉がたくさん泳いでいました。

|

|

|

|

| 三つ目の小さな四角い池。たくさんの錦

鯉が泳いでいた。 |

NITEの別館を建てる時に生物を避難させている様子。四角い池は当時は丸い大きな池だった。NITEの原和朗様撮影(H12.2.) |

|

四角い池から流れ出た水は、昔は宇田川上流へ、今は宇田川下水道幹線へつながっています。この池はかつて大きなひょうたん型の池で、NITEの別館を建てる時に改変されました。NITE の原様のお話では「2007年(平成19年)に一度池の水を抜いたことがあるが、一晩で水位が回復した」そうで、当時は湧水がたっぷりあったようです。今も谷頭の湧水が浸みだしているのでしょう。原様のお話ですが、この四角い池が2016年の3月に映画の撮影に使われたそうです。『彼らが本気で編むときは、』 (荻上直子監督、生田斗真主演)という映画で、ベルリン映画祭で2つの賞を獲得しました。地味なNITEの池ですが、ベルリンまで知られているとは。

|

|

|

映画『彼らが本気で編むときは、』がNITEの四角い池の脇で撮影された。 |

|

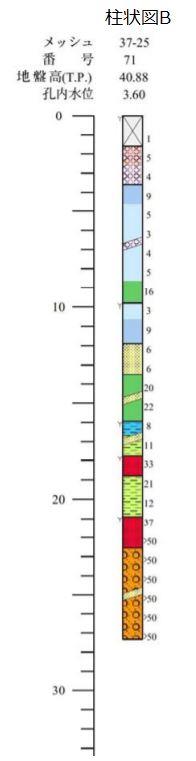

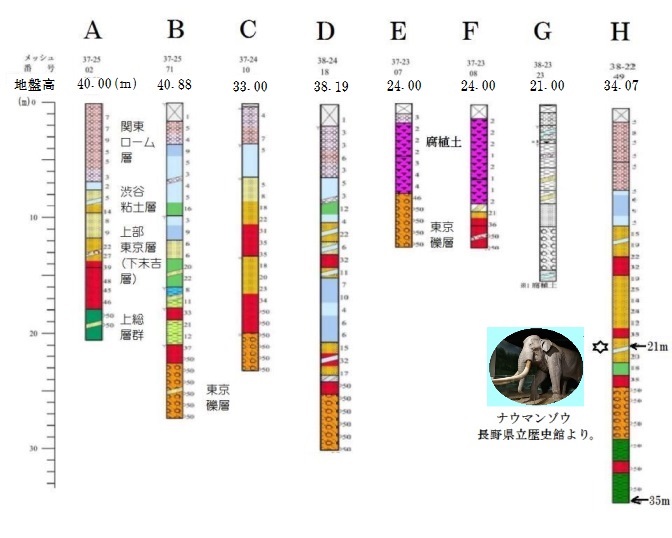

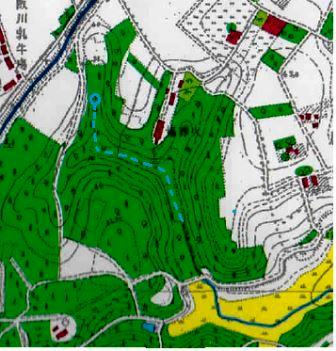

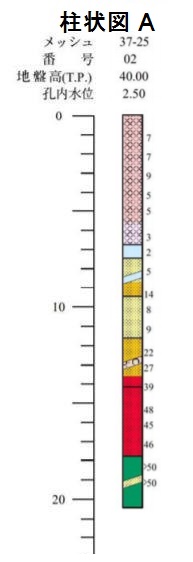

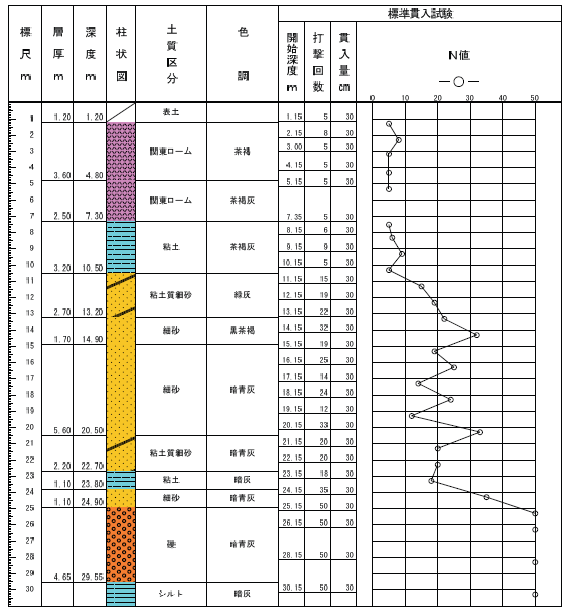

四角い池からJICAの方を振り返えると、土地がゆるやかに上がっていて、谷頭の下にいることが分かりました。ここで、明治42年「渋谷区土地利用図」でJICAの池の標高を確かめると、だいたい30~32mで、これは「渋谷粘土層」が分布しているとされる標高の範囲に含まれていました。次に、JICA・NITEの少し西の高台にある玉川上水の近くで行ったボーリング調査の柱状図(地面に穴を掘って地層を調べた図。右下の柱状図A)を見ると(注5)、地表面から7m(標高33m)~10m(同30m)ぐらいの所にかけて「渋谷粘土層」が分布していました。先に述べましたが、渋谷粘土層は水を通しにくいため、渋谷ではその辺りに地下水が貯まって湧水になることが多く、ボーリング柱状図からもこの辺りの土地に湧水がある事が推測されます。昔は大上谷のあちこちから水が湧き出ていて住み易い場所だったようで、高台には縄文遺跡があります。

|

明治42年「渋谷区土地利用図」。JICAの池の標高は約30-32mで、渋谷粘土層が分布する。標高とほぼ一致している。 |

JICA・NITEの西の高台にある玉川上水近くで行ったボーリングの柱状図A。地表面40.00mの下7m~10mぐらいの所に「渋谷粘土層」があり、この地層の上部から湧水が流れ出ることが考えられる。渋谷区の地盤調査データより(注5)。 |

|

| 四角い池から流れ出る水路に沿って歩きたかったのですが、住宅が立ち塞がっていて前に進むことができません。そこでNITEの池からJICAの前の道路までいったん戻り、時計の針を逆に回転させるようにJICAの南側にある代々木大山公園を一回りして、再び四角い池の流れの先に行くことにしました。 4)消防学校西原寮の湧水跡

JICAの南隣にある消防学校西原寮の敷地まで歩くと、左の崖の下に噴水跡のような丸い石組みが見えました。この地にお父様の時代からお住いの藤森様に伺ったのですが、以前は湧水が出ていたそうです。大きな立派な石組ですから、さぞ豊かに湧き出ていたのでしょう。湧水は地表から3-4mと浅い場所にあることから、「渋谷粘土層」からというよりその上の関東ローム層が粘土化した「ローム質粘土層」から出ていると考えられます(注6)。 これから通る代々木大山公園の南西にはとても日当たりの良い高台がありますが、ここから縄文人の遺跡が見つかっています。渋谷区の「遺跡地図」によると、西原や上原には代々木八幡宮の古代住居を筆頭に8カ所の縄文遺跡があります。小高い場所で日当たりや見晴らしが良く、近くに湧水があったことが縄文人に好まれた理由でしょう。渋谷区郷土博物館・文学館の粕谷先生に発掘調査について伺ったところ、「試掘調査はしているが、本調査はまだ行っていないので、遺跡として指定されてはいるが詳細はわからない」とのお話でした。ここから何が出てくるのか、詳しい調査が待たれますね。縄文人たちは宇田川上流の水源近くに暮らし、栗の実を拾ったり、動物を捕まえたり、農耕もある程度は行っていたのでしょう。NITEの池に水を汲みに来ていたかもしれません。 |

||||||

|

|

|

| この辺りの土地は起伏が激しい。写真は代々木大山公園に向かう上り坂。 | 代々木大山公園入口。北側の奥にJICA・NITEの池があるが、今は見えない。 |

|

消防学校の前を通り抜けたところを左折すると、代々木大山公園に向かう坂道がありました。大きく下がったり登ったりとダイナミックで、「大上谷」と呼ばれた理由が分かります。公園の門まで来て休憩をしている時、皆さんが北の方を指して「あちらの森がNITE ですね」と述べました。広々した公園の奥の下の方がNITE の敷地です。昔は公園の土地からNITEに向けて地面が下りていましたから、山あり谷ありの見事な眺めだったと思います。しかし、巨大なコンクリートの構造物を建設して公園を平らに広げたため、公園の北側が空中に大きく突き出ており、谷の景色が見えなくなりました。公園を作るときは大工事だったと思います。 |

|

手前の右は代々木大山公園の南の角。この写真のの左奥の南面の土地で縄文人の遺跡が見つかった。日当たりや眺めがとくに良い場所だ。 |

|

代々木大山公園の南の角から北に向かって急坂を下ると、NITEの四角い池の水が流れ出ていた地点に着く。 |

|

公園の近くに住む奥様に伺った話なのですが、「大山公園の工事の時に砂が出て来て、しかも塩の匂いがしたの。本当ですよ」と述べていました。この巨大なコンクリートの構造物を地下で支えるためには、硬い岩盤層まで掘り下げて基礎工事をする必要があるでしょう。その時に「渋谷粘土層」やその下の海底堆積物を豊かに含む「上部東京層」が外気に晒されて、周りに塩分の匂いを漂わせたのかもしれません。

2.宇田川上流と徳川山 1)JICA・NITEの池と小川の流れ 代々木大山公園の東側の急な坂道を下り、NITEの「四角い池」の水が外に流れ出していた所に向かいました。坂道のいちばん下に降りると、そこは公園の北東の隅にある渋谷区の資材置き場でした。いかにも湧水や雨水が集まってきそうな窪んだ土地で、JICA・NITEの池からの流れが住宅の下を通り抜けて出てきた所です。この窪地には、NITEの東にある代々幡斎場からの小さな流れも下りてきて合流していました。この後、小川「JICA・NITEの流れ」は緩やかな坂道に沿って南にまっすぐに下っていくことになります。

|

|

|

|

| 代々木大山公園の北東の隅にある渋谷区の資材置き場。NITEの四角い池からの流れが出てきた所。 |

NITEと代々幡斎場の二つの流れが合流する地点から徳川山の尾根の方を見る。この辺りにも縄文遺跡があった。 |

|

この坂道の西側は大正時代までは細長い田んぼで、NITEの池からの流れが田んぼを潤しながら南の低地に向かっていました。『東京市渋谷区地籍図』(以下『地籍図』)を見ると、その土地の周りを切れ目なく水路が取り巻いており、さらに両側の水路を繋ぐルートもあり、この流れが田んぼの灌漑用に使われていたことを伝えています。昔の地図や地形図を見ると、たいていは斜面や低地の中を一本の川が流れていますが、後に「底抜け田んぼ」のところでも出てきますが、実際は何本かの水路が並んでいて、網の目のように縦横に走っています。なお、『地籍図』ではこの田んぼの土地にテニスコートと書いてありました。大正時代までは田んぼでしたから、その後テニスコートに使われた時期があったのでしょう。分譲地に住む方々が使っていたとすると、相当モダンな生活をしていたようですね。 坂道が始まった辺りにお住いの奥様は、「昭和50年ごろにはもう小川は暗渠になっていて、家の前に流れはありませんでしたが、ちょっと雨が降ると家の前の道はどろどろして、長靴を履かなければ歩けませんでした」と述べていました。昭和15年頃、徳川山が分譲地されたときは日本でも最先端の住宅地で、敷地は整然と区画され、道路はきちんと整備され、川も暗渠になって地下に埋設されたはずでした。しかし、この土地は大昔から自然の「水の道」であったようで、雨が降るとどこからともなく水が集まってきてぬかるみになったのでしょう。今は舗装道路になっているので、こうしたことは全く想像できませんが(注7)。

|

2)「代々木村絵図」に描かれた川と橋

|

|

|

| 坂の途中にある三叉路。右脇はJICA・NITEの池からの暗渠の道。真ん中は常盤橋から、左は四条橋からの道。この交差点の南に「代々木村絵図」に描かれた「橋」があったらしい。右図の説明と併せて参照。 |

「代々木村絵図」部分。図中央の紺色は水田。中の白線がJICA・NITEの池からの流れ。水田のすぐ上を斜めに通る茶線が「旧道」。流れと「旧道」が交わる所(図の左上)に「橋」が記されている。 |

|

NITEと代々幡斎場の流れの合流点から駅に向かう暗渠の道を250mほど歩くと、道が鋭角に交わる三叉路に出ました。私たちが歩いてきたJICA・NITEの池からの道、常盤橋から代々木大山公園を通って下ってきた道、西の四条橋からきた道の3つが交差しています。後の二つの道は、北西の高台を流れる玉川上水の橋の方向から来ています。参加者の方が、この二つの道の角にある「石敢當(いしがんどう)」と彫られた小さな石柱を見つけ、「これは沖縄の方の魔除けだ」「そういえば沖縄の陶器の店が近くにあったな」「道しるべの意味もある」などと話していました。関東では珍しいですが、皆さんとてもお詳しいのです。沖縄や鹿児島には多いそうで、中国南部から伝わった習慣だそうです。 |

|

| 関東では珍しい「石敢當」 |

|

3)「大山の池」から西原児童遊園地へ 三叉路に入り、道なりに代々木上原駅の方に向かって歩き始めました。ところで、明治の終りから昭和10年頃まで、この道の右側に大きな池がありました。正式な名前はないようなので仮に「大山の池」と呼びます。この池は、「大正14年修正」の地図に記されていると共に、この土地で育った鈴木錠三郎氏が描いた「大正11年頃の上原。西原の絵地図」に出てきます。鈴木氏の絵図によると、「大山の池」の水源は「JICA・NITEの流れ」で、池に貯まった水は東に流れ出し、南から来た「上原の流れ」と合流して「底なしたんぼ」の水路を形作っています。先の「大正14年修正」地図とはかなり違いますが、公式の地図は主な水路のみを記していますので、鈴木氏が描いたような流れが実際には存在し、地元の方は池と流れの関係をそのように捉えていたということでしょう。同氏は昭和の上原、西原周辺の貴重な風景写真を数多く撮った方で、その中には、雪の日の写真ですが、埋め立てられた池の跡や近くを流れる「JICA・NITEの流れ」を記録したものもあります(注8)。

|

||||||||

|

|

|

| 「大正11年頃の上原。西原の絵地図」。鈴木錠三郎氏描く。(辻野京子氏所蔵。無断転載禁)。川と池の青色と右下の方位は筆者。 |

昭和10年に鈴木氏が撮影した池の跡(右側中央の低い塀の後ろ)。(鈴木信弘氏所蔵。無断転載禁)。写真奥(南)は小田急線と上原。赤丸は駅方向に向かう流れ。 |

|

『大山町誌』に大正7年に「大山園」に遠足に出かけた穏原小学校(今の神宮前小学校)の生徒さんの「思い出」が載っています。当時の富ヶ谷から大山の様子が生き生きと描かれており、「大山の池」のことも僅かですが出ていますので紹介します。「徳川山に沿った小道は、途中、“おおやまみち”の名称もあった古い道路で、私たち遠足の一行は、この道を歩いて「大山園」に向かった。やがて右側に広い竹やぶがあり、すかして見ると池があるようだ。少し歩くと大山園の入口に到着した」。ほんの一言ですが、子供の観察眼は鋭いですね(注9)。

|

| <注釈>

(注1)西原小学校の記念誌『創立50周年「私たちの西原」改定版』(11頁)より。写真は昭和初期のもので、二字橋の東300mの所にあった牧場・羽衣舎。 <参考文献> 貝塚爽平他『日本の地形4 関東・伊豆小笠原』東大出版、2007年 東京の地盤編集委員会『ジオテクノート7 東京の地盤』地盤工学会、平成10年 辻野京子『まちの記憶-代々木上原駅周辺』個人書店、2003年 粕谷崇「埋もれた渋谷」上山和雄編著『渋谷学叢書2 歴史の中の渋谷』第二章、雄山閣、平成23年 柳田誠他「駒澤大学構内にある下末吉面を刻む谷の歴史」『駒澤地理』No48 2012年 山崎晴雄・久保純子『日本列島100万年史』講談社、2017年、他。

|

<第2部 平地の流れ> 3.「底なし田んぼ」を歩く

|

|

|

昭和10年『東京市渋谷区地籍図』(以下『地籍図』)によると、「底なし田んぼ」の土地には3本の川が東西に流れていた。いちばん上の川は、今は住宅地で川跡はない。真ん中は私たちが歩くルートで、西原児童遊園地から800mほどの「暗渠の道」が続く。一番下は小田急線高架の下に一部が残る。 |

|

|

|

|

| 代々木上原駅前の西原児童遊園地。この右奥から細長い「暗渠の道」が始まる。 | 遊園地の脇の階段を数段降りた所が「暗渠の道」の出発点。 |

|

ところで、どうして同じような場所に3本もの川が並行して流れているのでしょうか。古地図には川筋が一本あるだけなのですが、『地籍図』には何本も描かれていたり、地元の方から複数の川が流れていたという証言をいただいたこともあります。その理由ですが、自然にそうなった場合もありますが、多くは自然の流れを灌漑用に使うために何本かに分けたか、自然の川の近くに灌漑用の水路(用水路)を作ったためです。灌漑をする場合、低い土地を流れる自然の川から水をくみ上げるのは大変なので、やや上流部から流れを分け、高い方の水路から低い方の水路に水を流すのです。 ここで「底なし田んぼ」の3本の川の成り立ちについて考えてみますと、いちばん上(北)の水路は大上谷を後ろに控えたやや小高い土地を流れていますから、「JICA・NITEの流れ」の上流部(六叉路辺り)から水路を引いてきた可能性があります。真ん中の水路(暗渠の道)は、この辺りでいちばん低い土地を流れていますから、自然の流れと考えられます。いちばん下(南)の水路は、「上原の流れ」がそのまま南側の崖を伝って流れているか、人工的に作ったものなのか迷います。これは仮説ですが、昔は「JICA・NITEの流れ」が小田急線の丘ギリギリの崖下まで流れ下り、そこで「上原の流れ」と合流して東に向かっていたとも考えられます。この3本の流れの他にも縦に横にと小さい水路がありますが、これは灌漑用に作った人工の水路のようです。川筋の成り立ちについては色々と考えられますが、少なくとも明治末から昭和30年代までは真ん中の流れが中心であり、それが「暗渠の道」として今も残っています。 |

|

|

|

| 西原児童遊園地から「暗渠の道」に入る。季節柄、塀の上から赤い柿の実が見える。 | ドンドン橋の跡。地図などに橋の記録はないが、地元の方の証言で橋の存在を知った。 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| 熊谷ビルの裏手を通るU字溝。昔は幅広い土手と川だった(2018.9.4) | 「小川跡」を見た後、商店街の田中ビル の角を左(北)に折れて再び「暗渠の道」へ。 |

|

|

|

|

| 提灯や旗で飾られた田中地蔵尊。延命・子育地蔵尊の旗が翻る。 | 元文3年に福泉寺領の田地に安置されたと伝えられる。 |

|

|

|

|

|

「暗渠の道」は商店街の道路を横切り、少し先の小田急線の塀で消えていた。 |

跨線橋の上から撮った上原児童遊園地(手前)と富ヶ谷小学校の校舎(奥)。流れは小田急線を越えて公園を通り、富ヶ谷小学校の方へ向かっていた。 |

|

|

富ヶ谷周辺の流れの様子。周囲の高台から下った何条もの流れが「山手通り(高架)」の下(赤丸A)で合流し、北から来る河骨川の流れも加えて、宇田川本流として南に下った。代々木八幡宮の西側の低地には初台川(赤丸B)が流れていた。(図中のA、Bは、次の地層縦断図A、Bに対応)

|

|

|

|

|

|

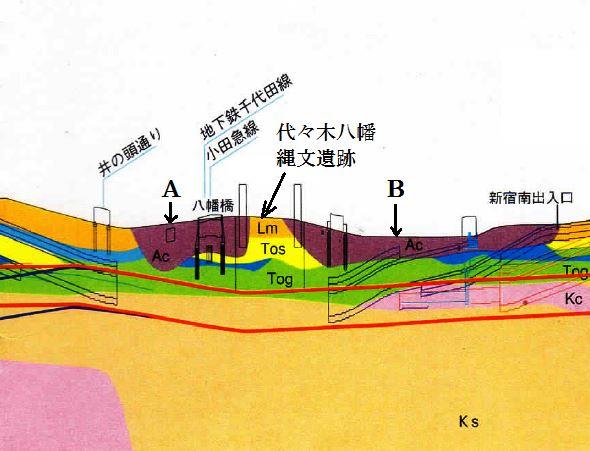

「山手通り」の地層縦断図。図の中ほど代々木八幡の地層は、関東ローム層(Lm)、東京層(Tos)、東京礫層(Tog)、上総層群(Ks)の順で、淀橋台の一般的な層序と一致している。図のA(宇田川上流合流点)とB(初台川)の地層は、17mと15mの沖積層(紫色)が堆積しており、その下の川底は関東ローム層等を削り取って東京礫層(緑色)に達している。「工事概要」『首都高速中央環状新宿線・代々木シールドトンネル(内回り)』(首都高速道路公団、2004年)より作成。 |

|

|

|

|

| この暗いトンネルの下に川が流れていた。トンネルの中にはカラフルな魚の絵が。 | 出口には「春の小川」の大きな文字と若者のカップルが。 |

|

|

|

|

|

トンネルを抜けると穏やかな通りになる。この辺りは沖積層が堆積して河口部のような地層をしている。 |

トンネルの先のゆるやかにカーブした「暗渠の道」。 |

| トンネルの外に出ると日が暮れかかっていました。皆さんお疲れかと思い、「時間の都合でここから代々木八幡に直行しようと思いますが、いかがですか」と尋ねたところ、「宇田川遊歩道が始まる地点の新富橋を見たい」という元気な声が上がりました。私も気持ちを新たにして、緩やかに右にカーブした「暗渠の道」を歩き始めました。道の南側は小高い崖で、小さな階段が道に向かって降りてきて、いかにも川が流れていた低い土地を歩いている感じがしました。 |

|

|

|

| 新富橋跡に車止めがある。ここが「宇田川の起点」で、宇田川遊歩道の出発点でもある。 | 新富橋跡の30メートル程先に河骨川との合流点があった。 |

|

この流れは井の頭通りの手前で宇田川本流と合流していますが、120m位行った所で左(北)に曲がり、表通りに出て、代々木八幡商店会の東の端にある新富橋跡に行きました。新富橋跡は渋谷まで続く宇田川遊歩道の入口で、地元ではここを「宇田川の起点」としています。つまり、私たちが今まで歩いてきた水路は宇田川の支流であって、ここから宇田川の本流が始まるという解釈です。 入り口に幾つかの車止めが設置されていて、「この遊歩道は宇田川を暗渠にした際に整備されたもので、入口にはかつて新富橋がかかっておりました」とありました。皆さんと車止めを眺め、遊歩道に入ってさらに30~40mほど先まで歩くと、左方向(北)から来たややカーブした道がありました。川の暗渠が好きな方ならばピンとくる小道で、これが河骨川と旧初台川合流後の暗渠です。ここから1.5㎞ほど北の代々木の旧山之内邸に発した河骨川の流れは、代々木八幡宮の南で初台川の流れを併せ、ここまで来て宇田川上流と交わり、宇田川本流の大きな流れ(今は宇田川遊歩道)になって渋谷に向かい、宮益橋で北から来た穏田川と合流して渋谷川本流になっていきました。宇田川上流と河骨川(初台川)の合流点と宇田川遊歩道をしっかり確かめて、いよいよ最後の目的地、代々木八幡宮です。 |

上:商店街の表通り。地元の方によると、写真右奥から来て、角を曲がり、南側の歩道を通って新富橋に向かう流れがあった。 右:新富橋付近のボーリング地点Gの柱状図。色が無いのはN値(硬度)がないため。上層は主にシルト(細砂と粘土の中間的な粗さの土粒子)と腐植土で、その下に砂層と東京礫層が続く。渋谷区の地盤調査データより(注1)。 |

|

|

6.初台川と代々木八幡宮 |

|

|

|

| 山手通りの西側を通る右にカーブした道。ここは昔からの古い道で、脇を初台川が流れていた。 | 山手通り沿いにある代々木八幡宮の階段と鳥居。この高台の上に縄文住居遺跡がある。 |

|

山手通りの代々木八幡前交差点を渡ると、神社の階段の下に出ました。こんもり茂った高台の森が広がり、いかにも神聖な場所という感じです。階段の下はかつて初台川が流れ、反対の東側には河骨川が流れ、さぞ景色が良かったのでしょう。そうした様子が『江戸名所図会』に描かれているのでご紹介します。 |

|

||

|

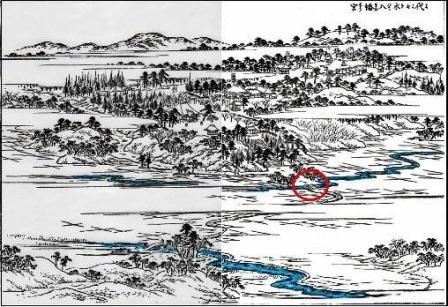

「代々木八幡宮」『江戸名所図会』。代々木八幡宮の丘の下に左右から宇田川上流の流れが見える。右側が河骨川、左側が初台川。図中の赤丸は河骨川に架かる八幡橋で、現在の代々木公園西門近く。参道と階段が福泉寺に向かっている。 |

|

代々木八幡宮には様々な文化財が残されていますが、中でも有名なのが古代住居跡を始めとする縄文時代の遺物です。本日のツアーで歩いた道の近くにも幾つかの縄文遺跡があり、水が豊かで日当たりが良い宇田川上流の高台が縄文人にとって暮らしやすい場所であることが分かりました。しかし、前に述べたように、実際に現地で発掘調査をして遺跡が確認されたのは、この周辺では代々木八幡宮だけとのことです。この日は、代々木八幡宮禰宜の平岩様が素晴らしい案内をして下さって、参加者の皆さんが縄文のロマンに浸ることができました。 |

|

|

|

| 「縄文復元住居」の中を見学。低い入口から中に入るのがなかなか大変です。 | 代々木八幡宮禰宜の平岩様の説明を熱心に聞き入る参加者。遺跡出土品展示館にて。 |

|

「縄文復元住居」の入り口は体を屈めて何とか通れるぐらいの高さで、また中は目が慣れるまでは真っ暗で、初めのうちは真ん中に掘られた「炉穴」に落ちたら大変とおっかなびっくりでした。しかし目が慣れてくると、カヤで葺いた建物の中には不可思議な温もりがあって、気持ちがとても安らぎました。平岩様から、縄文古代住居は夏は涼しく冬は暖かくて住みやすいと伺いましたが、「なるほど」という感じです。明治の頃にこの地から丸木舟が出土したが、代々木八幡の丘の下まで海がきていた時代があったのではないかという興味深いお話しもされていました。6500年前の「縄文海進」の時代には、海岸線が渋谷辺りまで来ていたと言われていますが、さらに上流まで来ていた可能性を感じさせます。出土した縄文土器には底が無いものがあり、煮炊きではなくクリなどを焼くのに使ったようだなど、面白いお話をたっぷり伺いました。 ツアーの締め括りとしては最高のひと時で、日はとっぷりと暮れていましたが、一日のツアーを楽しく終えることができました。平岩様には素晴らしいお話をお聞かせいただき、心から感謝申し上げます。また参加者の皆様には、夕刻まで長時間のツアーにご参加いただき、ありがとうございました。最後になりますが、<第1部><第2部>と続く長い原稿をお読みいただいた読者の方々にお礼申し上げます。 |

|

| ツアーの集合写真。JICA前にて。「北沢川文化遺産保存の会」提供。 |

|

<参考文献> 貝塚爽平他『日本の地形4 関東・伊豆小笠原』東大出版、2007年 東京の地盤編集委員会『ジオテクノート7 東京の地盤』地盤工学会、平成10年 辻野京子『まちの記憶-代々木上原駅周辺』個人書店、2003年 粕谷崇「埋もれた渋谷」上山和雄編著『渋谷学叢書2 歴史の中の渋谷』第二章、雄山閣、平成23年 柳田誠他「駒澤大学構内にある下末吉面を刻む谷の歴史」『駒澤地理』No48 2012年 山崎晴雄・久保純子『日本列島100万年史』講談社、2017年、他。 <終り>

|

2018.8.3

|

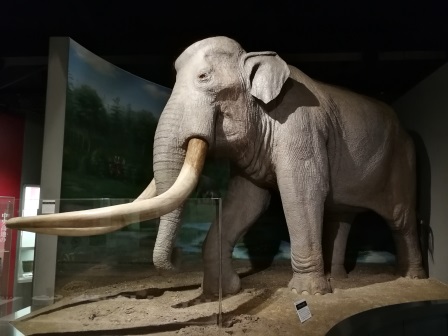

ナウマンゾウはおよそ40万年前に大陸から日本に来たと言われています。渋谷にも2-3万年前にナウマンゾウが生息していて、この地の旧石器人と出会った可能性があるという話を「あるく渋谷川」のホームページで書いたことがあります。このたび、幸運にもそのナウマンゾウと一緒に写真を撮る機会がありましたので、渋谷川の話から少しそれますが夏のトピックスでご報告します。 |

信州・屋代の長野県立歴史館(同館HPより。) 信州・屋代の長野県立歴史館(同館HPより。) |

| 先日軽井沢に行った時、しなの鉄道で足を延ばして屋代(やしろ)の長野県立歴史館を訪ねてきました。歴史館には、長野県の野尻湖の湖底から発見されたナウマンゾウの実物大の模型が展示されており、それが何と「動く」のです。どこが動くかというと、長い湾曲した牙を持った頭の部分で、私が近づくとセンサーが気配を察するようで、巨大な頭と長い牙が、上下、左右に揺するように動きました。ゾウさんが“ウエルカム”とご挨拶してくれているようで、とてもうれしくなりました。 |

|

|

|

||

| 長野県立歴史館に展示されているナウマンゾウの模型。額にはベレー帽のような大きなこぶが。人が近づくと長い牙を持った頭が動きます。 |

野尻湖の湖底で発見されたナウマンゾウの臼歯。(同歴史館) | ゾウさんは大きくて可愛いです。 |

|

渋谷区で見つかったナウマンゾウは、1971年4月10日に明治神宮入口にある神宮橋の真下21メートル、地下鉄9号線の工事現場から出土しました。ほぼ同じ場所の1967年のボーリング調査(東京都 土木技術支援・人材教育センター)を見ると、ナウマンゾウが出てきた地層は、「上部東京層」と呼ばれる海成層(海の中の堆積物による地層)に当り、関東ローム層(約1.2万年前-8万年前)やその下の渋谷粘土層/下末吉ローム層(約8-12万年前)よりもさらに下に位置しており、主に細砂や粘土質細砂で作られています。ボーリング調査の際の孔内水位は-4.5メートルでしたが、それよりずっと下にある水を含んだ砂や粘土の中で、10万年以上も保存されていたのでしょう。歴史館の学芸員の方によると、瀬戸内海でも地引網などでナウマンゾウの化石が海から引き上げられたそうで、水は化石にとって最高の環境のようです。陸に住むゾウの化石が湖底や海から出てくるのはそのためでしょう。

|

|

|

|

||

| 葺石で覆われた「森将軍塚古墳」。円墳の下には竪穴式石室がある。 | 沢山の埴輪が並べられて古墳を飾っている。 | 古墳の形。古墳の看板より。 |

|

「屋代」には貴重な遺跡がもう一つありましたので、ナウマンゾウのお話に加えてご紹介します。それは「森将軍塚古墳」という名の前方後円墳で、全長が100メートルほどあり、中に日本最大級の竪穴式の石室が置かれています。この「森」とは人名ではなく地名で、4世紀ごろ、今から1600年位前にこの地を治めていた豪族の古墳です。前方後円墳というと、緑の森に覆われた小山を連想しがちですが、建造された当時は全面が石と砂利で覆われた幾何学的な建造物だったようです。「森将軍塚古墳」はそうした古墳の原型をそのまま再現した全国でも珍しいもので、丘の上にそそり立つ葺石の塊には圧倒的な質量感がありました。小学6年生の社会科の教科書にも紹介されているそうです。この日はトレッキングシューズを履いていたので、熱中症のことが頭をかすめたのですが、古墳に登ることにしました。歩き出すと坂の脇に「近道」と書かれた急な階段があり、入り口に「マムシ、イノシシに注意」というサインがありました。出てきたらどうしたらいいの? (参考資料)明治神宮・神宮橋近くのボーリング図(1967年) |

|

東京の地盤(GIS版)・ボーリング番号38220049 |

(頁トップへ)

Copyright © 2017 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved

r