|

|

||||

|

|||||

| 2023年、バックナンバー15 渋谷のコウホネの話-渋谷区立富谷小学校学校4年生「シブヤ未来科」の授業からー/『江戸名所図会』に描かれた駒場「空川」 |

| 2022年、バックナンバー14 駒場「空川」の歴史と文化をあるく(上) 駒場野公園から東大前商店街へ/(中)将軍の御成道から駒場池へ、そして古代人を偲ぶ/(下)偕行社崖下から遠江橋を経て河口部へ |

| 2021年、バックナンバー13 たこ公園コウホネの池が10年目の「底浚い」/「渋谷川中流」を稲荷橋から天現寺橋まで歩く(上) 淀橋台に広がる渋谷川の歴史と現在の姿/(中)渋谷川と三田用水で水車が回る/(下)渋谷川を通して見る広尾の地形と歴史/古地図に見つけた渋谷・南平台の谷間と川「渋谷川中流ツアー報告」番外編 |

| 2020年、バックナンバー12 江戸の絵図「代々木八幡宮」の謎/「春の小川 河骨川・宇田川を歩く」(上) 初台と代々木の水源を探る/(中) 参宮橋駅南から富ヶ谷1丁目へ/(下) 新富橋から渋谷駅の宮益橋まで宇田川本流をたどる |

| 2019年、バックナンバー11 渋谷の穏田川と芝川を歩く(上)「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源を探る/(中)水の町渋谷をイメージする/(下)キャットストリートに川の流れを追う |

| 2018年、バックナンバー10 渋谷の新名所/渋谷川遊歩道の名前が「渋谷リバーストリート」に決定/「代々木九十九谷」と「底なし田んぼ」を歩く(前編・後編)/夏休み番外編:動くナウマンゾウとツーショット/ |

| 2017年、バックナンバー9 新宿駅東南地域の発掘調査から、渋谷川2万年をイメージする/渋谷川ツアーの報告:渋谷川の水源を求めて新宿・千駄ヶ谷を歩く(前編)-渋谷川誕生の歴史を探る- /同(後編)渋谷川上流の二すじの流れ:天龍寺方面からの流れと玉川上水余水の流れ |

| 2016年、バックナンバー8 渋谷川ツアーの報告:渋谷川上流の河骨川と宇田川を歩く(前編・後編)/三田用水の流末を「文政十一年品川図」(1828)で歩く-猿町から北品川宿を通って目黒川へ- /TUCの講演会より: 都心の川・渋谷川の物語 -渋谷川の過去から未来へ-/その他 |

| 2015年、バックナンバー7 The Yoshino River Walk:: Gama Pond & Juban-Inari Shrine/渋谷川ツアーの報告:宇田川上流と代々木九十九谷を歩く(前編・後編)/鈴木錠三郎氏の「絵地図」に描かれた大山の池をさがす-大正11年頃の宇田川上流の風景から-/その他 |

| 2014年、バックナンバー6 渋谷川稲荷橋付近でアーバンコアの建設工事始まる-渋谷川の起点が水と緑の空間に- /The Hidden Kogai River & Legend of Aoyama area /渋谷川ツアーの報告:麻布・吉野川の流れを歩く(前編・後編)/A Tributary of the Shibuya River flowing by Konno Hachimangu Shrine /渋谷駅東口再開発のサプライズ-渋谷川暗渠が53年ぶりに姿を現した/その他 |

| 2013年、バックナンバー5 「渋谷川ツアーの報告:笄川の暗渠(前編)西側の流れと根津美術館(後編)東側の流れと地域の歴史/水と緑の会・渋谷リバース共催「あるく渋谷川ツアー」の報告:渋谷地下水脈の探訪/恵比寿たこ公園のコウホネを「せせらぎ」に株分け/「せせらぎ」にコウホネの花第1号!/に渋谷川の起点が変わる、ルートが変わる/「渋谷川ツアーの報告:宮下公園の渋谷川暗渠と金王八幡宮の支流/その他 |

| 2012年、バックナンバー4 たこ公園の小さな池に自然がいっぱい/渋谷川ツアーの報告:ブラームスの小径とキャットストリート/『あるく渋谷川入門』が点訳本に」/渋谷川(古川)支流・白金台から五之橋への流れ・その1とその2/他 |

| 2011年5月―10月、バックナンバー3 「発見!古川物語~歴史編~」を港区のケーブルテレビで放映/古川探訪のツアー「天現寺橋から東京湾浜崎橋まで」/恵比寿たこ公園にコウホネの池が完成/中田喜直と「メダカの学校」/その他 |

| 2011年1月―4月、バックナンバー2 渋谷駅の地下にひそむ渋谷川(テレビ東京放映)/緑の中の蝦蟇(がま)池の姿(NHKブラタモリ)/『あるく渋谷川入門』の登場人物(当時5歳)からのお便り/その他 |

| 2010年6月―12月、バックナンバー1 白金上水と麻布御殿/幻の入間川を歩く/箱根湿生花園のコウホネをたずねて/ビール工場のオブジェ/資料と証言から見る「蝦蟇(がま)池」の移り変わり/スイカを冷やした清水が麻布に/その他 |

2015015r2015avel r

2015年8月15日

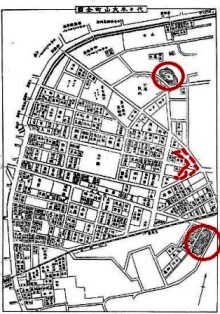

宇田川上流が流れていた地域は西原、大山町、上原、元代々木町、富ヶ谷など広範にわたった。『渋谷区文化財マップ』(渋谷区郷土

博物館・文学館)と『東京市渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)から作成。赤丸は今回のツアーの主な立ち寄り地点。

5.上原の流れと「底抜け田んぼ」

level v

l

q

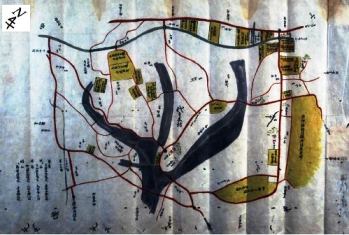

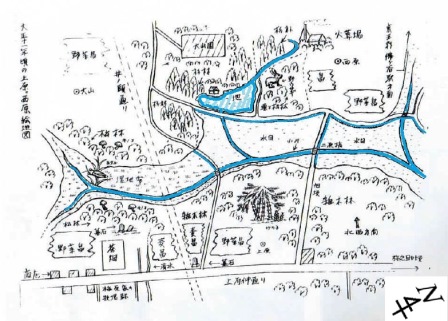

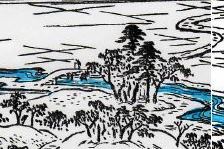

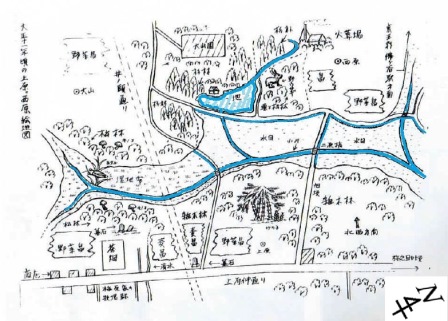

q「大正11年頃の上原。西原の絵地図」(鈴木錠三郎氏描く。辻野京子氏所蔵。無断転載禁)。川と池の青色と右下の方位は筆者。

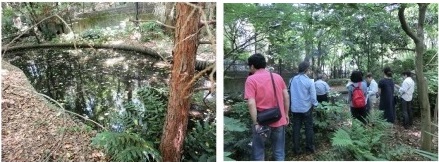

JICAの東京国際センターに到着すると、玄関前でかわいいアフリカの人形が出迎えてくれました。「地球の料理教室」の看板です。早速中に入らせていただき、庭の池に向かいました。

JICAの玄関に「地球の料理教室」の看板が。 |

中庭奥の階段を下りて谷底へ。 中庭奥の階段を下りて谷底へ。 |

|

池からは細い水路が伸びていて、少し下のNITEの池に繋がっていました。しかし直接行くことはできないので、再び階段を上って中庭に戻ると明るい日差しがまぶしく感じられ現代に戻った感じがしました。

NITEの「丸い池」。 |

|

昔のNITEの池(原様提供。撮影は2000年2月。右写真も同様。) |

NITEの別館建設時に池の工事のため生物を避難させているところ。 NITEの別館建設時に池の工事のため生物を避難させているところ。 |

NITEの「四角い池」の前で記念写真。

3.徳川山西側の流れ

大山町、西原、上原周辺。川跡は後出の『渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)を参考に描いた。茶色い点線は歩くルート。図の中央には鈴木錠三郎氏が描いた「大山の池」がある。流れは池の東側を通って「底なし田んぼ」へ続く。池とその西側は大正から昭和にかけて整地された大山分譲地で、電線が地下に埋め込まれたモダンな住宅地だった。小田急線の南には上原の流れと「底抜け田んぼ」がある。 大山町、西原、上原周辺。川跡は後出の『渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)を参考に描いた。茶色い点線は歩くルート。図の中央には鈴木錠三郎氏が描いた「大山の池」がある。流れは池の東側を通って「底なし田んぼ」へ続く。池とその西側は大正から昭和にかけて整地された大山分譲地で、電線が地下に埋め込まれたモダンな住宅地だった。小田急線の南には上原の流れと「底抜け田んぼ」がある。 |

渋谷区資材置場前の小低地。奥にはNITEの池がある。 渋谷区資材置場前の小低地。奥にはNITEの池がある。

|

旧徳川山分譲地の西側の道(川跡)を歩く。 旧徳川山分譲地の西側の道(川跡)を歩く。 |

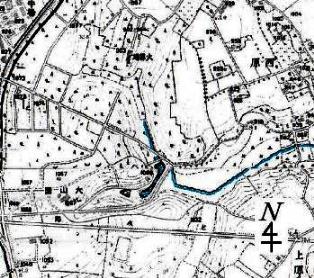

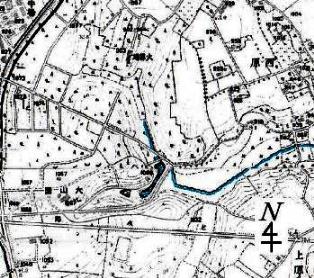

「大正15年地図」。大日本帝国陸地測量部『東京一万分の一地形図』「中野」と同「世田谷」を連結して作成。図中程の青く塗った池が「大山の池」。鈴木錠三郎氏が「絵地図」で描いた池に対応している。(前掲「絵地図」参照) 「大正15年地図」。大日本帝国陸地測量部『東京一万分の一地形図』「中野」と同「世田谷」を連結して作成。図中程の青く塗った池が「大山の池」。鈴木錠三郎氏が「絵地図」で描いた池に対応している。(前掲「絵地図」参照)

|

私たちは、長い坂を下りきって地図にある「大山の池」の場所(大山42-19の辺り)に着きました。鈴木錠三郎様が描いた先の「大山の池」は、現在はありませんが、大日本帝国陸地測量部『東京一万分の一地形図』の「大正15年地図」の中に三日月形にはっきりと現れています。当時はこの地域を特徴づけるような大きな池だったのでしょう。なお、この地図をよく見ると、JICAとNITEの池の辺りは田んぼになっていて池は描かれていません。徳川山の西側の道も前半は田んぼで、池や川もありませんが、経緯はよく分かりません。(注3)

「大山の池」については、前回のトピックス「鈴木錠三郎氏の「絵地図」に描かれた大山の池をさがす-大正11年頃の宇田川上流の風景から-」に詳しく書きましたが、新しい資料を交えて少し説明を加えます。

辻野京子著『まちの記憶』の中の鈴木様が書かれた「大正期の田園風景」には、「絵地図」と共に次のような池の証言がありました。「大きな池(「大山の池」のこと…筆者)は冬、氷が張って滑って遊んだこともあったが、昭和7年頃に埋め立てられた。」子供たちがワイワイとスケートを楽しんでいるのが想像できますね。もう一つ、大山町会『渋谷区大山町誌』(2004年)の中の藤森謙一様が書かれた「大正時代の大山町」の中に、この池について記述がありました。大正7年、藤森様は現在の原宿近くの穏原尋常小学校の2年生で、その日は小学校初めての遠足でした。広大な草原であった代々木練兵場(現在の代々木公園)を越え、富ヶ谷に出て、代々木八幡や徳川山の下を流れる小川(宇田川上流)を眺めながら「大山園」に行った時の記録です(注4)。「徳川山に沿った小道は、“おおやまみち”の名称もあった古い道路で、私たち遠足の一行は、この道を歩いて目的地「大山園」に向かった。やがて右側に広い竹やぶがあり、すかして見ると池(「大山の池」のこと…筆者)があるようだ。少し坂を歩くと、大山園の入り口に到着した。」当時の代々木一帯ののどかな田園風景が目に浮かびます。下の鈴木様の写真の年代(昭和10年)より18年ぐらい前の頃の様子です。

2) 鈴木錠三郎氏の写真に見る「大山の池」

|

|

|

写真の裏に「S10.2.大山町42-19付近より小田急線と上原方面(大山町47-20)」と記されている。

徳川山の南の崖から撮影していると思われる。

上左の「雪の日の写真」は、昭和10年2月当時の、既に埋め立てられた池の周辺の様子を写したものです。この写真については不思議なご縁がありました。鈴木様のお宅に伺い、お父様が撮られた代々木上原近くの多くの写真を見せていただいた時、この「雪の日の写真」が目に飛び込みました。その時は何を写したものか分からなかったのですが、土地の様子から川と関連しているかもしれないと思いお借りしました。何とこの写真は、昔の「大山の池」の跡と川の流れの一部を撮ったものでした。

写真について説明しますと、手前の道は代々木大山公園から来る道路、右側の低いブロック塀は池との境と思われます。奥は小田急線と現在の古賀政男音楽博物館辺りの森でしょうか。当時は「松林山」と呼ばれていたそうです。そして写真の左端に小田急線に向かって流れる川(赤丸、宇田川上流)が黒く写っています。この部分が黒いのは、水が流れて雪が融けているためでしょう。ここを拡大すると、流れの水面や岸辺らしきものが見え、その先が暗渠になっています。鈴木様は、ご自分がスケートを楽しんだ池の辺りの風景を懐かしみ、また変化の様子を記録に留めておくため写真に撮られたのでしょう。

この辺りは、松林山という名前が示すように松が多かったようで、「鞍掛松(くらかけのまつ)」という伝承の松が富ヶ谷1丁目の山手通り近くにありました。それは八幡太郎義家が奥州に向かった時にこの木に馬をつないで鞍を掛けたとするもので、江戸時代前期の地誌『江戸砂子』に記されています。今回のツアーで説明をいただいた(後出)地元の和田様のお宅にも、お父様の時代に植えられた立派な松があり、毎年手入れをされているそうです。

さてツアーの話に戻りますが、私たちは旧徳川山の西側の流れに沿って川の道を南に向かい、「大山の池」の場所にたどり着きました。場所は徳川山の南の角の反対側でした。その角で「雪の日の写真」と現在の景色を比べてみようと辺りを見回しました。住宅の先には小田急線と井の頭通りがありますが、どこを見ても家ばかりです。しかし、私たちが今立っている道路だけは、写真に写っていた道と同じでした。私たちも鈴木様にならって池や辺りの田園風景を思い起こしました。

拡大図に写っていた宇田川上流は50メートルほど南に流れて、次に東側の西原児童遊園地に向かっていました。私たちはその流れの跡を一時離れて、次の目的地である小田急線南側の上原の流れと「底抜け田んぼ」跡に向かいました。

小田急線の代々木上原駅西口の道には、もう一つの宇田川上流「上原の流れ」が南(東北沢)の方から来ていました。私たちは小田急線のガード下の道を歩き、井の頭通りを渡って古賀政男音楽博物館の脇の道を少し下り、そこから上原の流れの跡を200メートルほどさかのぼって「底抜け田んぼ」の所に出ました。そこは現在の区立上原中学が建っている場所です。「底抜け田んぼ」は名前から見てもとても深い田んぼだったようで、中学を建設するのは難事業だったことでしょう。この辺りの道路のカーブはいかにも川の形です。戦後からこの土地にお住まいだった山田義男さまによると、その道の歩道部分が昔は川だったそうです。

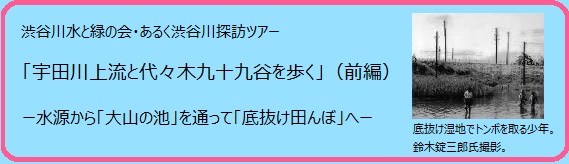

「上原の流れ」は三田用水が通る東北沢近くの崖から浸みだしていました。地元の方のお話によると、昔この辺りに大きな沼があったそうです。「底抜け田んぼ」はその流れが形作った広い湿地帯だったのでしょう。鈴木錠三郎様は昭和10年当時の「底抜け田んぼ」と「小川」の様子を貴重な写真と共に、文章にも記録されています。「あぜ道を北西に行き、急斜面の松林の中の細道を下ると湿地帯、いわゆる底抜け田んぼに出る。ここは我が家の田んぼだったが人手がないため売ったところで、荒れて水溜りになっていた。そばを流れる小川はきれいで、小魚が泳ぎ、河骨(こうほね)が黄色い花を揺らし、上流にはカワニナが住んでいた。」(辻野京子『まちの記憶』より。)現在の上原中学の前の小川にはコウホネが咲いていたのですね。

写真右の上原中学一帯が「底抜け田んぼ」で、歩道の部分が小川(上原の流れ)の場所だった

という。 写真右の上原中学一帯が「底抜け田んぼ」で、歩道の部分が小川(上原の流れ)の場所だった

という。

|

S11.8 上原底抜け田んぼ(上原3-43)写真と説明は鈴木錠三郎氏(鈴木信弘氏所蔵。無断転載禁)。田んぼというよりも沼地を思わせる風景で、当時の代々木上原の様子を偲ばせる。 S11.8 上原底抜け田んぼ(上原3-43)写真と説明は鈴木錠三郎氏(鈴木信弘氏所蔵。無断転載禁)。田んぼというよりも沼地を思わせる風景で、当時の代々木上原の様子を偲ばせる。 |

この地域の昭和初期の様子については『渋谷区大山町誌』の中の第10回座談会(p101)にも出ていますのでご紹介します。

<保谷様> (水道道路の…筆者)トンネルの向こうの土地が湿地帯でヨシが背丈ほどもあり、怖かったです。足早に向うに抜けると山のような坂があり、そこにきつねやたぬきが出たという話がありましたね。とにかく怖くて気持ち悪かったですよ。

<久保田様> 上原中学校の辺りが、「底抜け田んぼ」と呼ばれていました。

<鈴木様> 小田急線は代々木上原駅に向かって下がっていて、線路脇の土手の上を人が歩いていたりしていました。それこそススキなど生えたりしていました。

今はにぎやかなこの地域に当時はきつねやたぬきが出たのですね。

先の山田様から戦後の「底抜け田んぼ」の様子も伺いました。「昭和22,23年頃のことだが、その辺りは葦やヨシがたくさん生えていて上原中学の奥のポストの辺りに下水があって、きれいな湧水がジャージャー流れていた。僕は飼っていたウサギを連れて行って生えていたスカンポの葉をきれいに洗って食べさせたりした。そこは昭和25,6年頃まで沼地だったが、その後宅地に開発されて、上原中学の向こうの奥の角には小沢昭一がつい先ごろまで立派な家に住んでいた。」「底抜け田んぼ」の辺りにも豊かな湧水があって、戦後になっても川や沼地などの田園風景を形作っていたのですね。

私たちは「底抜け田んぼ」の場所を離れ、小田急線の北側にあるJICA・NITEからの流れに戻り、五月晴れの太陽の下、西原児童遊園地でしばらく休憩をしました。水とは無縁の感じの公園ですが、実際は水と大きな関係があって、JICA・NITEから発して「大山の池」の脇を通った流れと、先の「底抜け田んぼ」脇の「上原の流れ」が集まっていた場所でした。まだ暗渠以外の水が公園の下を流れているのかもしれません。その先の川沿いには、かつて「底なし田んぼ」が続いていました。江戸時代は、そこに落ちて命を落とした鷹匠や鳥さしが居たという伝説も残っています。田んぼの中に深い沼や川が潜んでいて、土地の人以外には分からなかったのかもしれません。ツアーは西原児童遊園地で休憩しましたが、報告もここで一休みです。後編は「底なし田んぼ」から始まり小田急線沿いの「小川跡」を探訪し、富ヶ谷の合流点を抜けて、代々木八幡に向かいます。お楽しみに。

(注1)『堀江家文書』は武蔵国多摩郡中野村(東京都中野区内)の世襲名主・堀江家に伝来した江戸全期にわたる村方文書で、寛永年間(1624-1643)から記録されている。図書館によると、「代々木村絵図」は年代不詳。(東京都立大学付属図書館『武蔵国多摩郡中野村名主堀江家文書目録 改訂増補版』)

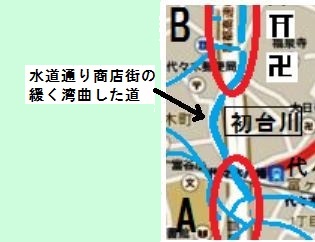

(注2)初台川は京王新線の幡ヶ谷駅と初台駅の中間から小田急線代々木八幡駅に向けて南北に流れ、富ヶ谷でJICA・NITEの流れと合流していた。

(注3)同じ地域について「大正15年地図」と『東京市渋谷区地籍図』(昭和10年)を比較すると、大正から昭和にかけての住宅地の開発の様子がうかがえる。JICAやNITEの辺りの田んぼが無くなり、田んぼを囲むような川すじが現われ、その先は川沿いの「テニスコート」になっている。また「大山の池」も無くなり、池を囲むような川すじと川沿いの「テニスコート」になっている。当時この地域に住んでいた人々はテニスをするなど、モダンな暮らしを楽しんでいたようだ。

『東京市渋谷区地籍図』部分。(昭和10年)

(注4)「大山園」は和風庭園を主とした当時の遊覧施設。藤森氏の文中に、「大山園は広い芝生の広場があり、右側には大樹がたくさんあって、別荘のような建物があった。」と記されている。石川源助『東京代々木・幡ヶ谷沿革名跡史』によると、「当時(明治の頃)には面積7万6千坪に及べり」とある。

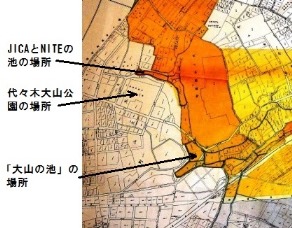

(注5)座談会で話題となった昭和初期の「代々木大山町全図」(昭和15-16年)が『渋谷区大山町誌』(平成16年刊)の中に収録されている。地図右下の水道道路の南に「底抜け田んぼ」が描かれている(赤丸)。北側の赤丸部分はJICAとNITEの池と思われるが、「沼」と書かれている。中央の赤い点線の図形(筆者)は「大山の池」であるが、昭和初期には埋め立てられていた。宇田川上流の流れは描かれていない。

「代々木大山町全図」(昭和15-16年)

|

2015

2015年9月20日

(後編)

6.「底なし田んぼ」とドンドン橋

7.小田急線沿いの「小川跡」

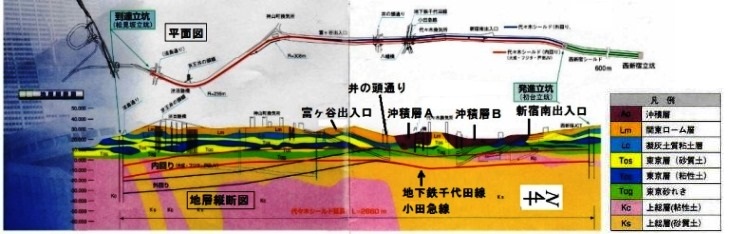

8.宇田川上流と山手通りの沖積層

9.『江戸名所図会』に見る3つの流れ

----------------------------------------------------------------

6.「底なし田んぼ」とドンドン橋

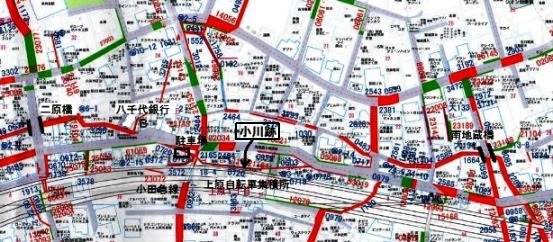

Googleマップに『東京市渋谷区地籍図下巻』(昭和10年)を参考にして川跡を書き加えた。橋の名前は 昭和初期のもの。 |

西原児童遊園地から再び出発! |

西原児童遊園地は、JICA・NITEの池から発して「大山の池」の脇を通った流れと、南からの「上原の流れ」が集まっていた場所です。私たちは西原児童遊園地で少し休憩した後、遊園地の東の奥から始まる暗渠の道を代々木八幡駅の方に向けて歩き始めました。

西原児童遊園地の奥から始まる暗渠の道。

|

暗渠の両脇には住宅やマンションの塀が面している。 |

徳川山東の端を下ってきた道。80メートル位先にもう一つの流れがあった。 |

ドンドン橋跡地にて。奥に伸びる暗渠の道。 |

暗渠の道は八千代銀行の脇から駅前商店街に出て消えていた。 |

昭和10年『渋谷区地籍図』に描かれた代々木上原駅周辺。二原橋その他の場所の名称は 筆者加筆。 |

上原自転車集積所前の階段。階段の上は小田急線の高架。流れは駐車場から階段脇のマンホールの下を抜けて、小田急線沿いに東方面に続く。 |

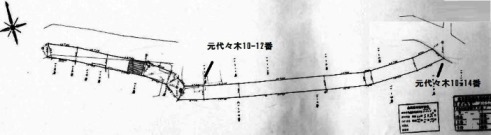

「境界確定図」の索引である「住宅地図」の部分図。官有地(赤い帯)の0720号の場所が小田急線沿いを流れた小川と一致している。 |

左図の「小川跡」拡大図。0720の字が駐車場と上原自転車集積所の前の官有地に見える。 |

階段左脇にマンホール。 |

階段の上から見たU字溝(0720号)。 |

熊谷ビル裏手から見たU字溝。 |

田中地蔵と庚申塔を前にして。 |

|

山手通りの平面図(上)と地層縦断図(下)。紫色に塗られた沖積層A,Bは、前掲Googleマップ「代々木八幡宮西側」の赤丸A,Bと対応している。それぞれ約17m、15mと深く、ここに宇田川上流が古くから流れていたことが分かる。「工事概要」『首都高速中央環状新宿線・代々木シールドトンネル(内回り)』(首都高速道路公団、2004年)より作成。 |

山手通りの下は地下道のよう。 |

通路の出口に「春の小川」の壁画が。 |

緩やかに右にカーブした川の道。 |

新富橋の車止め。ここから宇田川本流が始まっていた。 |

前掲Googleマップ「代々木八 幡宮西側」の幡宮西側」の部分 幡宮西側」の部分拡大図。 |

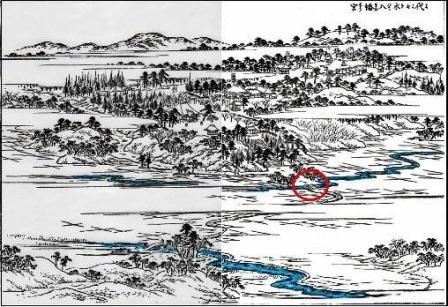

」『江戸名所図会』。川の水色と赤丸(八幡橋)は筆者加筆。 |

左の「図会」の左下の部分の拡大図。西原・上原からの流れに 八幡宮へ向かう道が交差し、橋が描かれている。橋には杖を突 いた人物が見える。 |

代々木八幡宮境内の復元古代住居。 |

金魚まつりでにぎわう境内。 |

「番地先土揚敷境界指示・再標示図」(原図番号・渋谷区第0720号)

宇田川上流は渋谷川の西端に位置しており、現在の幡ヶ谷駅の南側に広がる幡ヶ谷台地の谷間をぬって幾すじも流れていました。こうした流れが代々木八幡宮の近くで北からの河骨川と合流して宇田川本流となり、さらに渋谷駅近くの宮益橋で渋谷川と合流していました。幡ヶ谷台地は谷が多く重なる所から「代々木九十九谷」とも呼ばれており、2万年前の氷河期に台地から流れ出た湧水が作りだしたと言われています。

5月恒例の「あるく渋谷川探訪ツアー・宇田川上流と代々木九十九谷を歩く」ではこの興味深い谷地形の宇田川上流を訪れるため、池や川のことを調べてみました。現在でも幡ヶ谷駅近くの「国際協力機構」(JICA)と「製品評価技術基盤機構」(NITE)の敷地内には宇田川水源の池が残っており、かつてはその湧水が台地を南北に流れて代々木上原へと向かっていました。その流れの中程の大山に大きな池があったようで、今回の『トピックス』はその池の場所がテーマです。

Googleマップに見る「絵地図」の地域とその周辺。流れは「絵地図」の池を通って「底なし田んぼ」へと続く。この辺りは湿地が多く、田んぼは直径60センチもの田下駄をはかないと田植えができなかった。井の頭通りの南には「底抜け田んぼ」もあった。代々木上原駅周辺の川跡は『渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)を参考に描いた。池は「絵地図」に基づく推定。 Googleマップに見る「絵地図」の地域とその周辺。流れは「絵地図」の池を通って「底なし田んぼ」へと続く。この辺りは湿地が多く、田んぼは直径60センチもの田下駄をはかないと田植えができなかった。井の頭通りの南には「底抜け田んぼ」もあった。代々木上原駅周辺の川跡は『渋谷区地籍図下巻』(内山模型社、昭和10年)を参考に描いた。池は「絵地図」に基づく推定。

|

S11.8 上原底抜け田んぼ(上原3-43)(写真と説明は鈴木錠三郎氏。鈴木信弘氏所蔵。無断転載禁)。田んぼというよりも沼地を思わせる。鈴木氏は他の写真の説明で「田んぼ」ではなく「湿地」という言葉も使っており、当時の代々木上原周辺の様子を偲ばせる。 S11.8 上原底抜け田んぼ(上原3-43)(写真と説明は鈴木錠三郎氏。鈴木信弘氏所蔵。無断転載禁)。田んぼというよりも沼地を思わせる。鈴木氏は他の写真の説明で「田んぼ」ではなく「湿地」という言葉も使っており、当時の代々木上原周辺の様子を偲ばせる。 |

ところで上原に長く住まわれた鈴木錠三郎様は、この辺りの景色や歴史を愛して風景写真などを数多く残されました。その点数は膨大なもので、一部は辻野京子著『まちの記憶』や渋谷区郷土博物館・文学館発行『「春の小川」が流れた街・渋谷』などに収録されています。鈴木錠三郎様は、3年前にご高齢で亡くなられたのですが、その鈴木様が「大正11年頃の上原。西原絵地図」(タイトルは原題のまま表記。以下「絵地図」)という図を描かれています。そこには幡ヶ谷台地を流れる川と池、その周辺には水田、湿地帯と共に、野菜畑、茶畑、雑木林、そして竹の子、野ウサギ、ホタルなどが描かれており、とても味わい深い情景です。

「大正11年頃の上原。西原の絵地図」(鈴木錠三郎氏描く。辻野京子氏所蔵。無断転載禁)。川と池の青色と右下の方位は筆者。 |

|

今回その「絵地図」を改めて眺めたところ、流れの中腹に大きな池が描かれているのに気付きました。そこで前掲『まちの記憶』に収められた鈴木様の証言「大正期の田園風景」を読み直したところが、「(大山園の…筆者)手前には西原の火葬場あたりからの流れが大きな池を作り、そこから流れ出た水が底抜け田んぼからの流れと合流して小川となり、代々木八幡駅の方へ流れていて、川の周辺の低地は田んぼになっていた。大きな池は冬、氷が張って滑って遊んだこともあったが、昭和7年ごろに埋め立てられた。」という記述が目に留まりました。おそらく大山の池に関する唯一の記録です

この「絵地図」に描かれた池はどこにあったのでしょうか。現在の代々木上原駅の北側には「池」の痕跡は何も見当たりませんが、「絵地図」の中にはこの池の場所を特定するための様々な手掛かりが残されています。徳川山と斎場は言うまでもなく、当時計画中の井の頭通りと宇田川にかかる二原橋、そして大山園などです。こうした手がかりを現代地図と対比させると、道の形状や方角などから考えて、現在の「大山町42-19」の辺りが浮かび上がってきます。

折しも、『まちの記憶』を書かれた辻野様とお会いする機会があり、そのご紹介で鈴木錠三郎様のご子息の信広様のお宅に伺って、宇田川上流と関連がありそうな写真を見せていただきました。信広様のお話によるとお父様は「こういう写真は残しておくと、後になって貴重になるんだよ」とおっしゃっていたそうです。いろいろとお話を伺いながら写真を見せていただいていると、その中に上原の辺りを写した雪の日の写真が1枚ありました。なぜか気になって他の数点の写真と共にお借りしました。資料を整理しながら改めて見直していると、雪の日の写真の裏に「S10.2.大山町42-19付近より小田急線と上原方面(大山町47-20)」と記されています。何とこの写真の住所は推理した池の場所とピッタリ同じなのです。驚いてしまいました。

昭和10年、大山町42-19から小田急線と上原方面を望む。(写真と説明は鈴木錠三郎氏。鈴木信広氏所蔵。無断転載禁)。向かって右側はかつての池の場所で、写真の赤丸の部分には、南に向かって流れる川の姿がある。 昭和10年、大山町42-19から小田急線と上原方面を望む。(写真と説明は鈴木錠三郎氏。鈴木信広氏所蔵。無断転載禁)。向かって右側はかつての池の場所で、写真の赤丸の部分には、南に向かって流れる川の姿がある。 |

|

写真に収められた場所の様子をイメージしますと、手前の道は代々木大山公園から来る道路、右側の低いブロック塀は池との境でしょうか。奥は小田急線と現在の古賀政男音楽博物館辺りの森と思われます。そして写真の左端には小田急線に向かって流れる川の溝(赤丸)が黒く写っていました。水が流れているため雪が融けているのでしょう。この黒い部分を拡大すると、流れの水面や岸辺らしきものが見え、その先が暗渠になっているようです。解像度が高いことから、当時としては相当高性能のカメラで撮ったのでしょう。これが宇田川上流の流れである可能性は高いと思われます。この雪の日の写真を入手した直後に「渋谷歴史散歩の会」の方々とお会いしたので、写真をお見せして「絵地図」の池と写真の関連をあれやこれやと推理して盛り上がりました。しかし池があった当時の地図がないため、正確な場所は分かりませんでした。

その後に、「渋谷歴史散歩の会」の天羽様が「代々木上原が出ているから何か役立つかもしれない」と言って、北沢川文化遺産保存の会の『下北沢文士町文化地図』を持って来て下さいました。その中の「大正の古地図」を見ると、その右(東)側の端の方に三日月のような形の大きな池があり、その場所の現在の住所を地図から調べると「大山町42-19」でした。これで「絵地図」の池の場所が最終的に確定すると共に、雪の日の写真が池の場所を撮ったことも裏付けられました。

なお右下の地図は、後に図書館で探した「大正の古地図」のオリジナル(大日本帝国陸地測量部『東京一万分の一地形図』)で、色はついていません。宇田川上流の水源であるJICAとNITEの池の辺りと続きの部分は細長い形の田んぼとなっており、そこから流れ出した川は池の北の端をかすめて、その後少し南下してから東の代々木八幡へと向かっています。この南下した短い流れの部分が、先の雪の日の写真に黒く写っていた川の溝(赤丸)と思われます。

北沢川文化遺産保存の会「大正の古地図」『下北沢文士町文化地図』(改訂5版)、2013年1月1日。 |

大日本帝国陸地測量部『東京一万分の一地形図』明治42年測図、大正10年第2回修正測図、同14年部分修正図、大正15年。その「中野」と「世田谷」を連結して筆者作成。図中程の青く塗った三日月形の部分が「絵地図の池」。 |

鈴木錠三郎氏の雪の日の写真によって、この地域の宇田川上流の姿を初めて目にすることができました。原寸の写真では川面が見え、道路も上から眺めている様子なので、道の北側にある徳川山の少し高い場所から撮った可能性が大きいです。写真の木や盛り土の影の向きから考えて、午後に撮影したようです。当時の徳川山はまだ住宅地として開発されていなかったので、崖によじ登って撮ったのでしょうか。これは私の勝手な推測ですが、鈴木様がまだ子供の時に遊んだ大きな池や川の記憶があって、その場所を雪の日の写真に残したのかもしれません。

大正12年の関東大震災以後、この地域は小田急線が敷設され、池とその辺り一帯は整地されて分譲地になり、今日のモダンな街へと移り変わってきました。鈴木錠三郎様の「絵地図」と写真は、この地域が自然豊かな農村からモダンな街へと移り変わる時期を捉えた貴重な記録であると思います。

5月の「ツアー」では参加者の皆さんとこの写真の場所に来て、この道の角に立って、当時の大山の池が広がる田園風景を心に描きたいと思います。 (完)

(最新トピックスへ)

Copyright ©Kimiko Kajiyama

r