Towasowrai�@�@�@�@�@�@�@

�q�ǂ�������

|

�M���`�����̃}�W�b�N

�EMagic Power���A�ʔ����}�W�b�N�����J���Ă��܂����̂ŁA���̍������Q�l�ɂ��č���Ă݂܂����B�E������M���`�����̃}�W�b�N�ł����A���Ɏw����������Œ��q�i���q�j���h���𗎂Ƃ�����ł��A�������w�͂�����܂���B �E�ȒP�ȍ\���ł����A���\���x�悭���Ȃ��ƌ��j���Ă��܂��܂��̂ŁA�v���Ԃ�̖؍H�e�[�}�ɒ��q�ɏ���ĂR������Ă��܂��܂����B �E�ޗ��́A0.5mm�̃V�i�˔��Q�����̂Pmm�ɂ��Ď��삵�Ă݂����A�ڒ��������ƃ|�e�g�`�b�v��ɔP��Ă��܂����s�B �E���ɂPmm�̃V�i�˔�T������������Ȃ��̂ŁA1.5mm�̍H��p�ނō�����̂��ʐ^�ł��B �E�Q�l����}�@�ˁ@mysterious magic.pdf |

|

������p�Y��

�EYouTube�킭�킭TV����̒�����p�Y���ɒ��킵�Ă݂܂������A�m���ɒ�����ł��B �E�킸���R�̃s�[�X�ŁA���E�Ώ̐}�`�����Ƃ����p�Y���ł��B �E����蔲���Ď����Ă��܂������A����̂ŃA�N�����ō�蒼���Ă݂܂����B�i�~�ʂ̒��a�͑S�ă�65�ł��j �E����Ȃ���Ղ��̂ŁA���Ƃ������ɒH�蒅�����Ƃł��傤�B |

|

CUBASTIC�p�Y��

�EYouTube�Ŗʔ����p�Y�����������̂Ő^�����Ă݂܂����B �E�O�g�㕔�̏������l�p�s�[�X���A���̘g���ɔ[�߂�Q�[���ł��B �E�����́A�g���̌��Ԃ̍��v���l�p���s�[�X�̖ʐςɂȂ�Ƃ������Ƃł��B �E�ꌩ�u�����v�Ɍ����܂����K���ł���̂ő��Ƀv���[���g���܂����B �E�����́ACUBASTIC�Ō������Ă݂Ă��������B |

�p���[�A�b�v�����N���[���Q�[��

�E�Q��ڂ́A�N���X�}�X�d�l�Ƀp���[�A�b�v���܂����B �@�@�V�́A�v���_������F�t�������A�N�����Ɍ��� �A�@�R�C���������̈��d�u�U�[�������f�B�L�b�g���A3.5W�X�s�[�J�[���Ɍ����iIt's a small warld�j�A����ʼn���UP��Good �B�@�t���}�œ��肵���i�́u�x��T���^�N���[�X�v�̐ݒu �l�`���Q�b�g����o��������o���ƁA�R�C�������ŗ���Ă��� It's a small warld�ɑ���A�T���^���̂��N�l�点�Ȃ���u�N���X�}�X�v��搂��グ�Ă���܂��B

�x��T���^�N���[�X�A�悭�o���Ă���D����̂Ȃ̂ɔi�ł��B |

|

|

�N���[���Q�[��

�E���̒i�{�[���H��ɕt�������Ă�����ɁA�����ł�����Ă݂����Ȃ�܂����B

�E���ׂĂ݂�ƁA�uUFO�W�C�v����̒i�{�[���ō��N���[���Q�[�����f���炵�������̂Ő^���������̂ł��B �E�����Ȓi�{�[�����A�H��f�ނƂ��Ėʔ����g�������o�������ł����A�؍H�H�Ƒg�ݍ��킹���������x�I�ɂ��ȒP�Ȃ悤�ł��B �E�q�������̑吨�W�܂鐳���ɂ́A������g���āu���N�ʁv�̉�������ł��܂����E�E�E�B �Q�l�}�@���@crane game zu.pdf �����́@���@crane game memo.pdf |

|

�w�K���̃C�X

�E�V�P�N���ɂȂ鑷�̊w�K���C�X�삵�����̂ł��B �E�s�̕i���Q�l�ɁA���ʂ̍������S�i�K�ɒ����ł���\���Ƃ��A�r���ɂ͍���ƌŒ肳���X�v�����O�L���X�^�[�����t�����B �E���[���I�[�o�摜�́A��J�����w���Ă̋Ȗʕ��ł����A�g���}�[�ƃ��X���ł��������Ɏd�オ��܂����B

�E���ɍw�����Ė�����w�K���Ɏg����悤�ɐv�������A���ۂ̂Ƃ���A�����͋��Ԃ�H��ł̎g�p�ƂȂ邱�Ƃł��傤�B �Q�l�}�́@���@gakusyu isu2.pdf |

|

�t�オ��̗��K��

�E�N���̑��ɋt�オ����o�����������̂����A�����̈�ԒႢ�S�_�ł��g������������Ȃ��̂ŁA��������𗘗p���č���Ă݂�B �E���S�̂��߁A�S�_���͐L�k�p�C�v����d�ɂȂ��Ă��镔�����g�p����B �E��̂��S�_���痣��߂��Ȃ��悤�ɕ⏕�x���g���B �E�X�ɁA�̂����ɓ|���Ղ��悤�ɓ��ݔ��߂ɒu���A�R�葫���^��ɏオ��悤�ɉ��F���S���{�[�����݂邵�܂����B �E���ꂾ���������āA�S���{�[���������R��グ��������A�ꔭ�ŋt�オ��o���܂����B �E����ŗ��K���Ă����A�����Ńx���g��{�[�������ł��o����悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B |

|

|

�L�b�Y�n���K�[

�E�c���̂��Еt������𗊂܂�č�������́B �E�x���͊ۖ_����Ԃ̂悤�����A�ۖ_���͌��\������Ȃ̂ŁA������SPF�ނ�45�p�ނƂ��邱�Ƃɂ����B

�E�����ʓ|�����A�p�ނ̊p�ɘr��ʂ����̂ŁA�ω��������Ă���Ȃ�̊����Ɏd�オ��܂����B �E�r�̃G���h�L���b�v�́A���r�����ǂ̃G���h�L���b�v���������ݐڒ����悤�ƍl���Ă������A���@�����������Ȃ��̂ŁA��30�ނ�r�̃�20�Œ��O�����A�Ƃߍ���Őڒ����Ă���܂��B

�摜�N���b�N�Ŋg��

�Q�l�}�́��@kids hanger.pdf

|

�T�C�R���}�W�b�N

�E�ȒP�ȃT�C�R����i���������̂łS�̑��ɋ����Ă݂�ƁA��������Ŋ�p�Ɏg�����Ȃ��̂ŁA�������������ǂ���蒼���Ă�邱�Ƃɂ����B �E�Ԃ����͔����T�C�R�������������Č�����̂ŁA�l�^�o���̋�����������T���v���i�B �E�V�ѕ��́A���������ꂽ�T�C�R�������Α�����o�Ă��鎞�A�Ⴄ�����ɂȂ��ďo�Ă���Ƃ����A�ȒP�s�v�c�ȃ}�W�b�N�ł��B �E��Ɏ�点���ɖ]�����̂悤�ɓ���`�����Ă��A�d�|���͈ĊO�o���܂���B ��Ǝd�|���́��@saikoro magic.pdf |

|

���炭�蒙����

�E���ւ̐i�����a���v���[���g�Ƃ��č��n�߂��J���N�������������A��̎菇�͕ς��Ă���̂ŁA��Ƃ��J����̂͌��\��ς����B �E�t�^���J���܂łɂX�菇�̃V���v���ȍ\���ł��B �E�撣���15�菇���炢���͏o�������ł����A�����ɗ]�v�Ȍ��Ԃ��o����ׁA�R�C�����܂�ȂǂŒ������Ƃ��Ă͎��p�ɂȂ�Ȃ������B �E�؏ۛƂ̗��K�ɂƁA�t�^�ɂ̓��~�W�ނŖ��O��Ƃߍ��݂܂����B ������karakuri box memo.pdf �Q�l�}��karakuri box.pdf�@�i�菇�͂����葽���ł��j ���̎菇�̓������@karakuri kotae.pdf |

|

�R���R���V��@���̂Q

�E�����q�̐Ԃ����Ƀv���[���g���悤�ƍ�������A���܂�Đ������ł́@�������邩�ƁA����̂�ҋ@���Ă���R���R���V��ł��B �E�܊p�Ȃ牽���|�C���g���ƁA���m�R�ɏ����킵�A���O�����Ă݂��B �E�����̕��͂U�~���A������1.5�~���Ȃ̂Ō��\��J���܂����B �ER�̒������蔲�����Ƀ|���b�Ƃ����Ă��܂��A�֊s������R�ɂȂ������A���̂����ʔ����Ȃ��ƐV���ȋ������N���Ă����B �E�ǂ̂��炢�̃J�[�u�܂Ő��̂��ȂǁA�e�X�g��ŗ��K���Ȃ���A���N�i2014�j�̃e�[�}���������������B �摜�N���b�N�Ŋg�� �Q�l��������ѐ}�ʂ́A�R���̌f�ځu�R���R���V��v���Q�� |

|

�����߂�ꂽ�S���t�{�[��

�E�{�g���V�b�v�̂悤�ȃS���t�{�[�������߂Č����Ƃ��A�ǂ����Ώo���邩���킵�Ă݂����������A����ȑ傫�Ȍ���������������Ă��Ȃ����ƒ��N���߂Ă����B �E�t�H�X�i�[�r�b�g����ɂ������A�����邩���Ɗ��������ʁA���̃T�C�R���̕����߂ɂ��ǂ蒅���A�S���t�{�[���̕����߂ɂ��������܂����B �E����ŁA�L�O�̃z�[���C�������{�[�������������ɕۊǂł������ł��B�E������������ɂ͓����ł����A�����̂���l�͓Y�t�}���Q�� �摜�N���b�N�Ŋg��@�@�@�Y�t�}���@golf ball.pdf |

|

�����߂�ꂽ�T�C�R��

�E���N�O�ɁA����Ō��������u�����̂ɕ����߂�ꂽ�S���t�{�[���v�̂��Ƃ��C�Ɋ|���Ă��āA�莝���̓���œ������ۂ����蔲���邩�v�Ă��Ă�����ɁA�ʔ������̂��ł��܂����B �E�t�H�X�i�[�r�b�g���g���̂͏��߂Ă��������A�n�����Ă��Ă��ꂱ��v�Ă��Ă�����ɁA�����̂̒��ɃT�C�R�����c���邱�ƂɋC�Â��B �E�F�l�̃{�[���Ղ���Ď��삵�Ă݂�ƁA����������H����Ίm���ɃT�C�R�����c���邱�Ƃ������B �E�t�H�X�i�[�r�b�g�̐ꖡ�̌y������A�莝���̃h�����A�^�b�`�����g�ł��\�ł͂ƁA�P��������ŏ�̂P��B �E���Ɖ�����肽�������̂ŁA�����ɒ��Ẫ~�j�{�[���Ղ��w���B �E���̎ʐ^�ł���P���Ԓ��x�Ŋ����B �E���������A�Ȃ��T�C�R�������o���Ȃ����A�d�|����m�肽���邪�A�����͓����ɂ��Ă����܂��B�i�����̂���l�͓Y�t�}���Q�Ɓj �摜�N���b�N�Ŋg��@�@�@�Y�t�}���@saikoro.pdf |

|

�R���R���V��

�E����Ō��������V����v���o���Ȃ���A�����Ȃ�ɏ������Ē��J�ɍ���Ă݂܂����B �E�r���Ɉ����|���Ă���R���i�ԂƗj���A�R�����R���������C���悭�����Ă䂭�V��ł��B �E�R���͌`��Ⴂ��3������̂ŁA�����������蒅�n�Ɏ��s������A���\���낢��V�ׂ܂��B �E�g��Ȃ����́A�������ď�����V���Ă����Ă����蕨�ɂȂ肻���ł��B �E7���ɒa���\��̉����q�̐Ԃ����̂��߂ɁA����������Ă��������Ɗy���݂ɂ��Ă���Ƃ���ł��B �摜�N���b�N�Ŋg�� �����́�korokoro.pdf�@�@�}�ʁ�korokoro tower.pdf |

|

�����|�C���g

�E�v�����[���̃|�C���g�ؑւ����A�����R������ł���D����̂�����ƒm��A�����w�����Ă݂܂����B�i�N���e�b�N�� �����|�C���g�@3990�~�j �E�����R���́A�e���r�Ȃǂ̗]�����ԊO�������R�����g�p���܂��B �E2�̑��ł������܂����A���X�����R���������A���܂ł̂悤�Ɏ�ŋ����ɐ�ւ��悤�Ƃ��Ă��܂��g���Ԃ��Ă���܂��B �E���̃g���u������̂��߂ɁA���ׂȍH�v�����Ă�������S���g���u��Ȃ��Ȃ�܂����B �������Q�Ɓ�RimoPoint.pdf�@�@ |

|

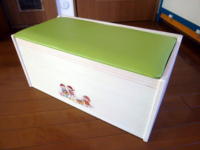

�x���`�^�I���`�����@���[���I�[�o�͍��ʂ��J�����Ƃ���

�E�I���`�����𗊂܂�āA�C�X�^���x���`�^�ŔY���A�c�����Ⴂ�w���ĂɊ�肩�����ẮA�p���ē]������̂ł͂ƍl���A�x���`�^�Ő��삷�邱�Ƃɂ����B �E����Ȃ��蒵�˂��肵�Ă��A���������|���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B �E�S�ďW���ނł͖ʔ����Ȃ����A�x�j�A���\���ł͊p���̂q�������������̂Őܒ��^�ł���Ă݂����A�S�ẴR�[�i�[�̂q�������y�Ƀc���c���Ɏd�グ�邱�Ƃ��ł��܂����B ������toy box.pdf�@�@�@�}�ʁ�Bench type Toy box.pdf |

|

����V���{���ʁ@�@���[���I�[�o�摜�͓����̓���

�EWeb�T�C�g�ŋ���V���{���ʂ����Ă���̂������̂ŁA����V���{���ʉt�̃e�X�g�����˂Đ^���Ă݂邱�Ƃɂ����B �E1�`2���[�g���̓��̂̒m��Ȃ����̂������������ł����l�́A�V���{���ʂƂ������َ����̕��̂̓����ŕs�C���ł��B �E����̐���ɂ́A�q���̑I�ʂ��厖�ŁA�F�X�Ȃ��̂������܂������A�ю����O�҂݂����悤��5�ӈʂ̕R����|�X�Ō����܂����B �E�R�̑S����2.4���i�u���`�Ɍ����镔���j�A����t�̕]���́A���������̂ł������������͂��~�������������A�����܂ł����ł�����Ă��ߏ����f�Ȃ̂ŁA����Ȃ��̂ł��傤�B |

|

|

|

�V���{���ʉt�̍쐬

�E�������ɏ��ԂɗV�ьp����Ă����̂ŁA�䂪�Ƃɂ̓V���{���ʗV�ѓ���F�X�����Ă��܂��B

�E�E���̌������^�C�v�ȊO�́A�S�ăt���}���B�i�Ȃ̂ŏC�������e���Ȃ���V��ł��܂����A�傫���V���{���ʂ����ƁA�t�̏���o�J�ɂȂ�܂���B �E�����ŁA�t������������V�s�ŃV���{���ʉt������Ă݂܂����B �E2���b�g����500�~���ŏo���܂����A�ڂɂ͓���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���V����K�v�����肻���ł��B �摜�N���b�N�Ŋg��@

���[���I�[�o�摜�́A2��3�����̑��ł����ɔ���l�q�ł��B |

|

|

�փS���e�i20�A�����j

�E���̃��f���̃c�{���������Ă����̂ŁA�q�ǂ��ɂ������Ă��܂��������ׂ̈ɁA�������J�ɍŏI�`������Ă݂��������B

�E���15�A���ŗV�тȂ���v�������V�����@�\���g�ݍ���ł���̂�����̃~�\�B����͒P���Ƒo���̐ؑւ��ł��邱�ƁB ���摜�N���b�N�Ŋg��

�����́��@20ren wagomu gun.pdf�@ �}�ʂ́��@20ren wagomu gun zu.pdf �q�ǂ��ׂ̈�16�A���� �E���̔����̂��q�ǂ��p�ɃT�C�Y�_�E������16�A�����i���20�A���j �E�\���͓��������A���`�F�b�g�̃K�C�h���͌����ǂ��אݕς��Ă���̂ŁA��l�p���X�b�L���Ɍ����܂��B �E���[���I�[�o�摜�́A�փS���̑��������₷���悤�ɁA�Ԃ������ނ�܂̒�ɖ��ߍ��ލH�����Ă݂܂������A�����s���̊����������̂ō̗p�͌�����܂����B |

�փS���e�i15�A�����j

�E�փS������Ƀn�}���Ă��܂��A�Q���@�͂��C�ɓ����OGG CRAFT'S�l�̃��f��P213/�U��^���č���Ă݂��B �E����10�A�����̂P���@�ɔ�ׂ�ƃX�b�L�����Ă���A���쐫�〈�h���ɂ��喞���Ȃ̂����A�ŏI�̓h���Ń~�X���Ă��܂��B

|

|

�փS���e (10�A����)

�E�փS�������ēI���Ă���̂́A�q�ǂ��B�����ł��ꂻ���Ȃ̂ŁA�̃e���r�Ō������Ƃ̂���փS���e������Ă݂邱�Ƃɂ����B

�E���ׂĂ݂�Ɓu�S���e�ˌ�����v�Ȃ���̂�����A�������l���������邱�ƂɃr�b�N���B�����A���������J���Ă���Ă��� OGG CRAFT'S�l�̃A�C�f�A��q���邱�Ƃɂ����B

|

|

�L�b�Y�f�X�N

�E���������Q�̑��̂��߂ɍ�����L�b�Y�f�X�N �E�ȑO������c���p�C�X�Ƒg�ݍ��킹�Ďg���Ă��炤�\��B �E�T�C�Y�����߂�ۂɁA�ǂ����Ȃ�A�w�����炢�܂Ŏg����悤�ɂƁA�����g�����@���������w�L�т��Ă��܂����B�ł����v�A�q�ǂ��͂����ɑ傫���Ȃ邩��E�E�E�B

���摜�N���b�N�Ŋg�������Ɛ}�ʂ́��@kiz desk.pdf�@�@kiz desk zu.pdf |

|

�����t�i�C�g���C�g

�E�i�C�g���C�g�͂��킢���ĕ֗��Ȃ̂ł����A���������ɂ͖��邷����̂���_�������̂ŁA�����@�\��t���Ă݂܂����B

�E�g���C�A�b�N���\������̉��p�Ƃ��ẮA�ꐡ���������Ȃ��̂ł����A���������Ɏ��߂�̂Ɍ��\��Ԃ�������܂����B

���摜�N���b�N�Ŋg�� �������}�ʂ́��@Night light Kitty.pdf |

|

�c���p�C�X

�E�Ђ�����Ԃ��ƍ������ς����郊�o�[�V�u���^�L�b�Y�`�F�A �E�q�ǂ��̂��K�ɗD�����A���ꂪ�@�����Ղ��N�b�V�������� �E���芴�Ɩؖڂ��C�ɓ����Ă���B �E�d��2.7�s�Əd���Ȃ��̂ŁA���ʕ⏕��Ƃ��Ă����p�\�ł� ���摜�N���b�N�Ŋg��@�@�@�@�@ �����́��@�c���p�C�X�@�@�@�}�ʁ��@�c���p�C�X�} |

|

���G�`���{�[�h

�E�܂肽���߂邨�G�`���{�[�h �E�����́h�y���u���h�������ނ��Ƃ��ł��A�������ԂɎ��[�ł���B �E��ʂ�A1�t���T�C�Y��,�q�ǂ���l�����ǂ�����ŕ`����B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́����G�`���{�[�h �}�ʁ����G�`���{�[�h�} |

|

�G�{���b�N

�E�t���b�v����������G�{���b�N �E�I���`�����[���Ƃ��Ă��g����悤�ɒI���敪���Ă���B �E�ړ����ȒP�ɂ���ׂɃL���X�^�[�t���Ƃ��Ă���B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�G�{���b�N�@�@�}�ʁ��@�G�{���b�N�} |

|

�p�Y��

�E�t���̃��b�L�[�p�X���̍��������K���č�������́B �E�L���ȃp�Y���hThe T�h�̃p�N���ł���B �E���̑��hThe F�h��h���b�L�[�p�Y���h����������B�e���Ă��Ȃ��B �E�m�R�M��45�x�J�b�g�̗��K�ɂ́A��D�̑�ނł������B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�p�Y���@�@ �}�ʁ��@�p�Y���}�@�@���͂��� �����́ANUACOB The-T �͔͉��@����̃y�[�W���Q�� |

|

�J�^�J�^

�E�t���̌��{�v�𒉎��ɍČ��������́B �@VIC'sD.I.Y�l�ւ̃y�[�W�ւ́@http://vicdiy.com/ �E�H�v�����_�́A�ԗւ�����ɂ�������ׂɂn�����O��t�������ƈʁB �E���킢���L�����N�^�[�ɂ́A�v�X���̖��O���t���Ă���B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�J�^�J�^�@ �}�ʁ��@�J�^�J�^�} |

|

���F������i�e�G�V�сj

�E�t���̉��F������������������āA�e�G�V�т��o����悤�ɂ������́B

�@ �@VIC'sD.I.Y�l�ւ̃y�[�W�ւ́@http://vicdiy.com/�E�q�ǂ��̃I���`���ɂ܂Ƃ߂�̂͂��킢�������ȂƎv���B �E�t���́h�ǎ҂̍�i�h���ɓ��e�̗p���ꂽ��i�ł���B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �@�����́��@���F������ �}�ʁ� ���F������} |

|

�����v���̂P

�E������t���̓����v�@�f�b�h�R�s�[��i�ł���B �@�@�@�@VIC'sD.I.Y�l�ւ̃y�[�W�ւ́@http://vicdiy.com/ �E�q�ǂ��̃I���`���ł͂Ȃ����A�K���ȃz���_�[���Ȃ��̂ŁE�E�E�B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�����v���̂P�@�@ �}�ʁ��@�����v���̂P�} |

|

�����v���̂Q

�E�Z���X�̗ǂ����́h�����v�h��i�ł���B �E��������������ɒ��Q���Ă���|�[�Y���A���킢���C���X�g�ł��B

�����ɉ摜����B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�����v���̂Q�@�@ �}�ʁ���́i����1�j���ǂ��� |

|

�v�����[��

�E�؍H�ł͂Ȃ����A�t���}�ʂ�3��ʂŏW�߂����̑g�ݍ��킹�B �E�lj��������̂́A�����|�C���g�A�V����1���A�ڑ����X�ʁB �E�����|�C���g���Q�����݂����̂ŁA�����V�����ƒx���ݕ��d�Ԃ��������Ă��A�w�ǏՓ˂͂��Ȃ����A�E��̍����_�����o�C�̂ŁA�ʉߑ҂��̎d�g�݂�����Ă��������̂����E�E�E�B

�E�_���{�[���ō�����g���l����w�A6�������ς��𑖂���p�́A��l�ł�������܂��B���摜�N���b�N�Ŋg�� �@�@�@����͂������N���b�N�@ |

|

�I���`���̊J����

�E�t���}��1000�~��500�~�i�����̏��������́j�Ŕ��������́B�O���ɂ͒������[���i1���@2�{�j������Œlj������̂ŁA�S����4.1���ɂȂ�܂��B �E�g���l���i�_���{�[�����j��w������ł��B ���摜�N���b�N�Ŋg�� �@ |

|

�|�n�ƒ|�|�b�N��

�E�����̂ǂ�ǏĂ��̎��ɂ́A�����|�n����Ē��킵�Ă���̂ŁA����ł����Ə��ɏ���悤�ɂȂ�ł��傤�B

�E�����̒|�|�b�N���́A�ʂł��ȒP�ɏo����̂����A����͍ގ��ɍS���Ē|�ނB�����B

�E�ȒP�ɍ���V�ѓ�����A�|�ނ���ɓ����̂��ĊO����B���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�|�n�ƒ|�|�b�N�� |

|

�G�{���b�N�U

�E�G�{��\�o���ۊǂł���G�{���b�N�i�S�ă_�{�g�����j �E�����ɂ́A���킢���I���`�����[�o�b�O��2�����R�B �E����͊ȒP�Ȃ̂����A�E���^���j�X�h���ŏ�����J����B���ʓI�ɂ͂��̐F�Ȃ�V�i���ɂ��Ȃ��āA��������I�����Đ����������̂����m��Ȃ��B�������̔ڂ��������܂��Ă��������Ɍ�����B

���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�G�{���b�N�U�@�@�}�����G�{���b�N�U�}.pdf |

|

���ɋz���ł���z���C�g�{�[�h

�E�A�i���O�����̏I�������e���r��ʂł͂���܂���B �E�Â��q�p�p����˗�����č���Ă݂����A�ȒP�ȕ��قǃg���u�����������錩�{�݂����Ȏ���ɂȂ�܂����B

�E�q�ǂ��B�̃O���[�v���\�̂悤�Ȏ��ƂɎg���悤�ŁA��������R�ɋz���ړ��ł���̂ŁA�����Ɗy�������ƂɂȂ邱�Ƃł��傤�B

���摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@���z�����z���C�g�{�[�h�@�@�@�@ |

|

�v�����[���̒E����u�@�E�H�D��`

�E�t���}�ŏW�߂��䂪�Ƃ̃v�����[���́A�������q�ǂ��B�ɂ͍D�]�ŁA���X�����e�����Ă��Ȃ��獇���_�̒E�����Y�݂̃^�l�ł����B

�E�����ŁA�X�g�b�v���[���̃��o�[�������I�ɓ������悤�ɂ��Ă݂��̂��A���̎d�|���ł��B

�E�}�ʂ�`���Ȃ���A�I���`�����ۂ��Ȃ��Ȃ��Ǝv�������A�������̊�ъ��z�����Ȃ���̊y�����ЂƂƂ��ł��B

�E�ڍ\���́A�Y�t�}�ʂƃ������Q�����摜�N���b�N�Ŋg��@�@�@�@����͂������N���b�N �����́��@�E����u�@�@�@�}�ʁ��v�����[��.pdf |

|

�v�����[���̒E����u�@���H�D��`

�E��ԍ��̈����ݐ��ɓd�Ԃ�U������ƁA�{���ɖ߂����A�^�C�~���O�ɂ���Ă͒E������̂ŁA�������u������Ă݂��B�i�Ԃ������j

�E�A������́A�����ݐ�����������~�����A�{������D��H�Ƃ���ׂɁA���H�D�掮�̉�u�ł���B

�E�ڂ����́A�Y�t�}�ʂƃ������Q�����摜�N���b�N�Ŋg�� �����́��@�E����u L�@�@�}�ʁ��v�����[�� L.pdf�@ �E���̌�A�䂪�Ƃ̃��C�A�E�g�ɂ́u�����_�v���R�ӏ�����̂ŁA���łɑS�Ă̍����_�ɉ�u��ݒu�����B

�R�̒E����u�̊������C�A�E�g�́A�������N���b�N |

�y�[�W�擪�� �O�� ���� �y�[�W������