Towasowrai�@�@�@�@�@�@�@

�����i

�����͉����V���N  |

�L�����s���O�J�[�@�W�i���o�[��

�E2022/4���̃L�����s���O�J�[�̋K���ɘa�ŁA�W�i���o�[�o�^�����Ղ��Ȃ����̂ŁA�K���v���ɉ������A�P�i���o�[���W�i���o�[�Ɍ^���ύX�\�����邽�߂ɁA��N���Ɋ������������2�i�x�b�h�t�̃L�����s���O�J�[���ĉ������邱�Ƃɂ����B �E�x�b�h���͖��Ȃ����A�����ݔ��̓��A�K�X�R������t����ɂ͊��C�ݔ����l�b�N�ƂȂ����̂ŁA���^�ǂɊm�F���k�̏�A���C�ݔ��s�v�ȑ��I H�ŗ������Ƃɂ����B �E2�i�x�b�h���̍ۂɁA�J�E���^�[�������߂Ă��܂����̂ŁA�|�^�d�̒u����ɔY�ނ��ƂɂȂ������A�J�E���^�[�̒��������߂��肵�ĉ��Ƃ��[�܂����B �E�|�^�d�̏[�d�́A�Ԃ���~�낵�Ď���[�d����悤�Ȃ̂ŁA���낵���Ղ����Ƃ��厖�ȃ|�C���g�ł����B �E�����x�b�h���[���ɃJ�E���^�[���^��ł̉����������̂ŁA�������Ă�̂��|�����Ă�̂��A�ǂ���̎��Ԃ����������̂��ȁH �����L�͂����灨��camping car 3.pdf |

|

���C���x���`

�E�Q�O�P�V�N�A����n�C�G�[�X�L�����s���O�J�[�ɓ��ڂ��Ă��������x�b�h���]�����̂ŁA�p������̂����������Ȃ��āA�䂪�Ƃ̕��C���x���`�ɉ������邱�Ƃɂ����B �E��Ȃ����S�����܂ꑫ�\�����������A�����̂��߂ɕ������Ă�������A�r�j�[�����U�[�̃x�[�W������������Ă��܂����B �~�ޖ����]��ނŌq���͂����܂����B �E����ŁA���ɃR�[�q�[�����ł�����A���C���͊����ł��B |

�Q��ڂ̃L�����s���O�J�[

�E�Q�O�P�V�N�A�V�Ԃ̃n�C�G�[�X���L�����s���O�J�[�ɏ��߂Ďd���Ă����A�q�����傫���Ȃ�苷�ɂȂ������Ƃ�A�~��̗��p�̂��߂Ɏl��̃n�C�G�[�X���L�����s���O�J�[�Ɏd�グ��˗���������B �E�v�]�́A��l�R�l���y�ɐQ���邽�߂ɂQ�i�x�b�h�ɂ��������ƁB �E�x�b�h���[�h�ȊO�́A�\�t�@�[�X�^�C���̎g�����Ȃǂ͂��Ȃ��B �E����̂��C�ɓ���̃J�E���^�[���j�b�g�͎c���Ă���̂ŁA�ė��p���������ƁB �E�b�����̂��U�����߁A�Ƃ��낪�[�Ԃ�����11�����{�A���Ԃ̂Ȃ����ŁA��z����ł����Ƃ��i�܂Ȃ��������A�[�Ԃ���Ă���̓C���[�W���o���オ���Ă����̂ŁA�P�������炸�Ŋ��������܂����B �E�I����Ă݂�ƁA��J���[�������Ђƌ��̏o�����B �E�����ׂ̈łȂ��L�����s���O�J�[�����A�Q�x�܂ł��̌��ł���Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��Ȃ����Ƃł��傤�ˁA�������ɂR�x�ڂ͐�ɂ���܂��B ���̑��ʐ^��G���͂�����@���@camping car 2.pdf |

|

|

|

�͂��߂Ă̐��{

�E�P�N���ȏ�O����w���Ă�����Ă���A�e�J�����搶�̕����u���A�����Ɏv���o����悤�ɁA���Y�^�Ƃ��ă������Ă����̂� �c��ɂȂ��Ă����̂ŁA���ނ��Ă݂悤�Ƃ������A�e�[�}������ɓn��̂Ŏd��������������B �E�Ȃ�A�e�[�}�Ɩڎ����ꗗ�ɂ��Đ��{���Ă����� �T���₷�����낤�ƍl���A�N���A�t�@�C���ł͖ʔ����Ȃ��̂ŁA�{�i�I�Ȑ��{(�P���`�R��)�ɂ��Ă݂邱�Ƃɂ����B �E�搶�̑f���炵�����@������A���̓����̖{���J�������� ���ł��N�₩�Ɏv���o�����Ƃ��ł���̂ŁA�ꐶ�̕ɂȂ�܂����B ���{�\���}�͂�����@���@seihon zumen.pdf ���상���͂�����@���@seihon memo.pdf |

�k��1/4�@�l�R�̃r�X���ٗl�ɑ傫��������B�@���v���x���~�j�^�ɗ��܂���B �����@��20�b�A�؎��v�͏��������������x�Ȃ̂ł��B  Super Mini�̖{�̂́ASuica�̏c���Ƃقړ����傫���ł��B |

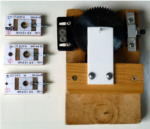

�؎��v�FSimple Super Mini�@����

�E�W���T�C�Y�؎��vSimple�� �k��1/2�ɂ����~�j�^�́A���L�R�}�̂悤�Ɋ������A�����ɓ��������Ă��܂����A�����1/2�^���X��1/2�ɏk�ڂɂ������̂ł��A�v1/4�k�ځB �i��ʐ^�̉E�A3�~���̃r�X�̓��� �ٗl�ɑ傫�������܂��j�u�[��������̖{�̘g�̕��� 60mm��������܂���B�i���ʐ^�j �E�\�z�ȗ��A�������ɖō��͖̂������Ȃƒ��߁A���炭�����o���Ă������̂ł����A���ꂱ��Y��ł�����ɁA�u���Ƃ��Ȃ�̂ł́v �ɑ���A����Ɗ��������܂����B �E�A�i���O�̃m�M�X���������Ă��Ȃ��̂ŁA�K���M�ԂȂǂ͂T�����蒼���܂����B�@���m�R�Ł}0.02�����ʂɂ͒ǂ������Ƃł��傤�B �E�K���M�Ԃɂ͂U�{�̃s���𗧂āA���莕�Ԃƙ��ݍ��킹�܂����A���a0.5�ӂ̃s���� PCD 2.25mm�ɋϓ��ɗ��Ă�̂ɁA�ėp�{�[���Ղł͌��E�ł����B��������s���𗎂Ƃ����� ����������܂���B �E�傫�����Ԃ����ō��̂́A�������ɖ����Ȃ̂ŁA��P�`��S���Ԃ���уA���N���́A������0.6���̃V�i�P��Жʐڒ����A�������m�ۂ��Ȃ��玕������h�~���Ă��܂��B �E����ȋ�J��i�ł����A���i������������̂� �J�����ɎB��̂��~�߂܂����B�i�s���Z�b�g�ɋ��ݑ��˂�ƁA���ł����Ă��܂��ׁj ����͂�������@https://youtu.be/TkDyaCA6OOI |

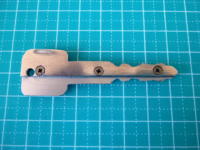

�؎��v�FSimpleMini�@����

�E�W���T�C�YSimple Model �̉��Njy�уm�E�n�E�͑S�Ċ��������̂ŁA����͈�x���삵������ŁA2�N�ȏ���u���Ă��� 1/2�T�C�Y Mini Model �̊��S�ł���邱�Ƃɂ����B �E����Ɉ�x�͕K���~�܂鎎��@���������A����̊��S�łŎ~�܂邱�Ƃ͖����Ȃ�܂����B �E������Simple��荂���x�ŁA���x�e�����ɂ����A����20�b���x�ɂ͓����Ă���܂��B �E�{�[���ՂƎ��m�R�Ղł̐���ł́A���Ȃ�̍H�쐸�x��Nj����Ȃ��ƁA���� Mini �͌����ē����Ă���܂���B �E���₷���v���X�`�b�N�ނɈ��Ղɗ��炸�A�ؐ��ɍS�葱�����I���W�i���Ȍ��삾�Ǝ������Ă��܂����A�A���N���̏������́A���x�Nj��̂��߃W�����R���ɏ��������Ă��炢�A�Ƃ̃n�C�u���b�h�\���ɂ��Ă��܂��B �����ʐ^�́A�s�̕i������ׂ̍����p�[�c�Q�ł����A�W��Simple Model �̍\����菭�����G�ɂȂ��Ă��܂��B �E���̎ʐ^�́A����o������ƁA3�̎��ԃs�b�`����ł��B �����̎���̂��A�ŁA�厲�ɓ�̂��郊�T�C�N���{�[���Ղł����Ƃ��Ȃ�܂����B |

|

|

�؎��v�F�A���N���̃n�C�u���b�h��

�E�W��Simple�؎��v�̃A���N�����n�C�u���b�h�����Ă݂܂����B �E�ړI�́A�؎��v�̎����Ȃ킸�ɖ��C��ጸ���������Ƃł����A���ʂ͗\�z�ȏ�ł����B �E�����K���M�Ԃɑ��āA�A�N���������̌����ʂŐڐG���Ă���̂ŁA���C��R�͂��Ȃ�ጸ�o�����悤�ł��B �E�O�ς����ɂ��������Ȃ��̂ŁA�؎��v�Ƃ��Ă̎����ɑS����a��������܂���B �E����Ŏ��x�̍��������ł��A����܂ł̂悤�ɋɒ[�ɒx�ꂽ�肷�邱�ƂȂ��A���m�Ɏ������ݑ����Ă���邱�Ƃł��傤�B |

���̃T�C�Y�ʂȂ�y���Ɣ��f���A�k�ڂ� 1/3����1/4�ɕύX���邱�ƂɁB �ʂ����Ăǂ��Ȃ邱�Ƃ��E�E�E�B |

�؎��v�FSupermini �ɒ��풆

�EHP�̍X�V�����Ă��܂����A���ς�炸�؎��v�Ƀn�}���Ďv�l����𑱂��Ă��܂����B �E�W��Simple�^�Ək��1/2Mini�^�́A���S�ɏ����o�����̂ŁA���݂͋Ɍ��̃~�j�T�C�Y�i�k��1/3�j�ɒ��풆�ł��B �E�ɍS�鎞�v�ł����A�������ɍ���̓v���X�`�b�N�����p���܂��B �E�x�A�����O�́A����\�ȍŏ����@�̃ӂP�Ƃ��邩�A��1.2�Ə����y�����邩�����Ă��鏊�ł��B �E�ʐ^�̎d�グ�O�̎��Ԃ�����2.4mm�̖ؐ��i�������j�ł����A�T�~�ʂ̌��Ƃقړ������炢�ł��B �E��̃s���Ԃ̃s���́A��0.7SUS�Ŏ��삵�Ă݂܂������A����͑��莕�ԁi���쒆�j�ɑ���������̂Ń�0.6�ɍ�蒼���܂��B �Ƃ��낪�A��э��ݎd�����������̂ŁASuper mini �ۗ����B ���̌�A�k��1/3�ł̖ړr���������̂ŁA�ǂ����Ȃ�X�ɕ��ׂ��|���ďk��1/4�ɕύX���āA���Ԃ͋C�ɂ����y���ނ��Ƃɂ����B |

�؎��v�FSimpleMini�@����

�E�L�����s���O�J�[���ׂ̈ɕ��u���Ă������~�j�^���A�悤�₭�����B �ESimple�^���f����1/2�ɏk�ڂ����~�j�؎��v�ł����A�������蓮���Ă���܂��B �E0.6���P�̂S�����킹�������ł́A��͂荄���s���ŁA�ꕔ�̎��Ԃ́A�˂��ƃA�N�����Ƃ̓������ɕύX�������A���v�Ƃ��ẮA���̃~�j�^�̕������x���o�銴���ł��B �E���ꂩ��A����20�b�ڎw���Ē������Ă����܂��B �E�������؎��v�Ȃ̂ŕNJ|���Ƃ����A���^�̃C���[�W�Ŏd�グ�܂������A���̃q���̒����Ŗ�30���ԃJ�`�R�`�����܂��B �E���̎ʐ^�́A�W��Simple�^�Ɣ�r�̂��߂ɁA���t���Ă������ǂ��牺�낵�A�e�X�g�X�^���h�Ɏ��t���Ă��܂��B ����͂����炩�� �@�@https://www.youtube.com/watch?v=bUk1az6QRAw |

|

|

|

�L�����s���O�J�[

�E�n�C�G�[�X�̐V�Ԃ��L�����s���O�J�[�ɂ������Ƃ����b�������A2������̕������ʁA�悤�₭�����B �E�u�݂�J���v����̏����x�[�X�ɁA�K�v�ŏ����̔�p�ƍ\���Ȃ���A�ĊO�g���Ղ��L�����s���O�J�[�Ɏd�オ��܂����B �E�S�����̂́A�t���A������]��グ�Ȃ����ƁB�T�C�h�X�e�b�v�����荞�ނƏ����オ���Ă��邱�ƂɑS���C�����Ȃ����ł��B ���ɁA�ԓ������̂��ƁB�\�t�@�[���[�h���̈ړ��͂ǂ���ւ��y�Ɉړ��ł��܂��B ��ʐ^�F�x�b�h���[�h�@�@ �q���́A�J�E���^�[�̏�ɃL�����s���O�}�b�g��~���ĐQ�邱�ƂɂȂ�܂��B ���ʐ^�F���r���O���[�h �~�j�e�[�u�������t���ăp�[�e�B�C���A���~��͗��T�C�h�̃X���C�h�h�A�[����\�B ���상���͂����炩��@Camping car.pdf |

�؎��v�FSimple���f���̃~�j��

�ESimple�^�̖؎��v�́A���v6��삵�S�Ċ����B �E�l�������m�E�n�E�ŏ��^�����v��A�k��1/2�ŃI���W�i����Simple Mini�ɒ��킵�Ă݂܂����B �E���ԗނ̔ނ�����̍��ł��B�i0.6���˔�4���ڒ����A2..5�����Ƃ��Ă��܂��j �E�E���̍������̂��܉~�ʂł��̂ŁA���Ȃ菬�������i�����ł��B �E�g���܂łɂ͂܂��啪�|�肻���ł����A�ʂ����Ă��܂������ł��傤���H |

|

���S�`�̃K���M��

�ESimple�^�̖؎��v�A�ݕς������V���Ɋ��������Q��ڂɑ����A�R��ڂ̕��i���H���悤�₭�I���܂����B �E���x�ɉ��H�菇�����ǂ��A�R��ڂɂ��Ă悤�₭���S�`�̃K���M�Ԃ��ł��܂����B �E���m�R���H�ł́A��������悪�|���b�ƌ����邱�Ƃ�������ꂸ�A�C���ɋ�J���Ă��܂������A����̉��H�@�ł͌����͑S�������܂���B�@�v�X�؎��v��肪�ʔ����Ȃ��Ă��܂����B |

|

|

�����q���͐�Ɉ������A���̏d����A������������O��Ȃ��悤�ɁA�Â��Ɏ����グ��̂��R�c�ł����B

�����q���������ƁA���`�F�b�g���C�����悢�����Ȃ��犪���グ�Ă����̂ŁA�q���������͉̂����������̂����A���ꂪ�����������Ƃ́E�E�E�B |

�؎��v���~�܂��Ă��܂������@�NjL

�E�����ɓ����Ă���Simple�؎��v���A�����̊Ԃɂ��~�܂錴�����A���X�͂߂��ɔY��ő啪�o���Ă��܂������A���鎞�ӂƋC�������B �E����́A�d��̈����q���������グ����Ɏ~�܂邱�Ƃ��������ƂɋC�������B �E�؎��v�{�̂́A�p�{�[�h�̕ǖʂɂ�������t�b�N�Œ肳��Ă��邪�A�����q���������ƁA���v�{�̂ɂ͏d���2�{�̉d���|�����ďd�肪�オ���Ă������ƂɁB �E�����ŁA�����q�����g�킸�ɏd�莩�̂ڎ����グ�Ă��ƁA�S���~�܂邱�ƂȂ����������邱�ƂɋC�������B �E�������Ă��ƁA�������o���Ă��~�܂邱�Ƃ͑S���Ȃ��Ȃ����B �E�����q���ŏd���ނ肠���鑀��́A�؎��v�{�̂̐����ɑS�R�e����^���Ă���悤�Ɍ����Ȃ��̂ɁA��͂�{�̂ɂ̓o�����X������ɕ������ׂ��|�����Ă����悤�ł��B �E���̂��炢�K���M�ԂƃA���N���̊W�́A�����Ȑ����@�B�������B �E���܂ʼn�����I�[�o�z�[��������A�����e���Ă����̂��o�J�݂����ł��B �ESimple�؎��v�̃t�@���ŋ�J���Ă��鏔���́A���̂��ƂɋC�����Ă����Ɨǂ��̂����E�E�E�B |

|

|

�؎��v����

�E�����Simple�^�؎��v�A�U���̒��{����A�����ē����悤�ɂȂ�A�悤�₭�������܂����B �E�J�`�R�`�ƐS�n�悢���Y���Ńz���g������܂��B �E���炭�͕b�����킹�ׂ̈ɁA�e�X�g�X�^���h�Ƀg�[�^���J�E���^�[�����t���āi���摜�j�A�P����̕b�����X�g�b�v�E�H�b�`�Ɣ�r���Ȃ���A�U�萎�̔������ɖ������Ă��܂����B �E�撣�����b�゠���āA�����R�O�b���x�ɂ͒����o���܂����B�撣������������\���A�b�v�������ł����A���̐���\�肪����̂ŁA���̈ʂŊ����Ƃ��܂��B �E�g���y�ђ�����̃m�E�n�E�͖w�ǃ}�X�^�[�����̂ŁA�S�N���̑��ɑg���L�b�g������ăv���[���g���悤�ƌv�悵�Ă��܂����A�ċx�ݒ��ɂ͊Ԃɍ��킹�����ƁA���N�͏����ĂɂȂ肻���ł��B |

|

|

�؎��v�@����@

�E���Ŏ��v������Ă���H�[�����邱�Ƃ�m��A�f�U�C���̔������ɖ�����A���d�ɂ����킵�Ă݂邱�Ƃɂ����B �i�؎��v�H�[�Ō����j �E�؎��v�H�[����ł́A�Ǝ��J����CNC�t���C�X�Ղŕ��i�����H���Ă���̂����A���m�R�Ղƃ{�[���Ղ𗊂�ɁA�ǂ��܂ōČ��ł��邩�A�v�}���w�����ăX�^�[�g�B �E���s���낵�Ȃ��玅�m�R�ł̎��Ԑ���ɋꓬ�A�ƂĂ�����Ȃ����������v�Ɏd�オ��Ƃ͎v���Ȃ��A�Ƃɂ����m�E�n�E�Ǝd�|���̏K���ɐ�O���āA�`������1�����Ŋ����B �E�\�z�ʂ�A�A���N���Ɏ��t����ꂽ�J�[�{���V���t�g�����������h��Ȃ���A�K���M�Ԃ��T�`�U�R�ʉ����Ŏ~�܂�B �����͂�������L�肷���āA����̒���Ɍ����ĉ��H���x�̃A�b�v�猟�����邱�Ƃɂ����B �@����o�����u�̎���A�A�K���M�Ԃ̌������@�A�B�A���N���̏o����܂̌������@�ȂǂȂǁB �E�����ʐ^�́A���H�����S���i�A�����̍�������10�~�ʂł��B�@���̒��ŁA���x�̗v��Ȃ����i�͐��_��������܂���B �E���̎ʐ^�̓z�[���Z���^�[��l�b�g�ł����W�߂����̑����i �@����́A�������v�Ɏd�グ�����ƈӗ~�����͖��X�ł����A�����Ȃ��؎��v�ł��A�C���e���A�Ƃ��ď����Ă����Ă����ꍛ�ꂷ��f�U�C���Ŗ�����܂��B �@�{���̓����Ă���l�q�����������́A�u�؎��v�H�[�v����̃z�[���y�[�W���瓮���`���Ă݂Ă��������B�������܂���B |

���m�R�̗��K�@���̂R

�E�����n�����A2003�N�ɂ���Ă������͊��ɂQ�ˈʂ������̂ŁA���������Ȃ̂ł����A���O�����������̂���a���Ȃ������C�ł��B �E�W���M�[1�{�Ń��f���ɂȂ��Ă��炢�A�p�`�� �i���[���I�[�o�摜�j �����\��Ƃ�܂����B �P���ڎʐ^ �E���̉摜���ׂ����J�b�g�A�E�g���A���ʎ��Ɉ���̏�A���ɓ\��t���A0.24���̎��̂��łP��/1��������Ő荏�݂܂����B �E���́A����3�~�����c�̃V�i���i261�~204�j �E��n�߂̓����́A0.5�Ӄh�����ł����A���p�ɋȂ���ꏊ�ɑł̂Ŗw�ǖڗ����܂���B �E��100�s�[�X�ɍ��݁A���ɑ��ԍ���ł��A�ė��قǂ̃s�[�X������A�g�勾�Ō��Ȃ���̍�Ƃł��B �Q���ڎʐ^ �E���̌㒅�F�A����͂Q������̂ŃA�N�����G��ɂ������킵�Ă݂邱�Ƃɂ����B �E�Ƃ��낪���ꂪ�f�l�ɂ͓���B���n�ɃW�F�b�\��h�����̂����������̂��A���Ŕ��߂Ȃ���h�����̂����������̂��A�S�R�C���[�W�ʂ�ɂȂ��Ă���Ȃ��B �E����ς芵�ꂽ�|�A�X�e�C���ɂ��F�t���̕����A���F���ȒP�ŊG�S�Ȃ��҂ɂ͈����₷���̂����i�Q���S���ڂ̎ʐ^�j �R�E�S���ځ@�����ʐ^ �E�R���ڂ́A�A�N�����G�̋�̏�ɔ����A�N�A�t���b�V���i�E���^���N���A�j�d�グ �E�S���ڂ́A�|�A�X�e�C�����F�̏�ɔ����A�N�A�t���b�V���i�E���^���N���A�j�d�グ |

|

|

|

�X�y�A�L�[

�E2�N�قNJC�O�ɍs���Â��q�̈��Ԃ�a���邱�ƂɂȂ������A�X�y�A�L�[����������Ȃ��̂Ŏ��삷�邱�Ƃɂ����B �E�i�t���̓y����̕�����Ԃ��������A���m�R�Œ��J�Ƀg���[�X����2���Ԃ��炢�Ŋ����B�i��ʐ^�j �E�o�����ăL�[���Ԃɍ����āA�厸�s���������Ƃɂ悤�₭�C�Â��B �E�d���͓��邪�A�G���W���͋N�������A�L�[�x�������v���_���B �E���������A�L�[�f�ʂ����炭�ȒP���ȂƁA���Ȃ��犴���Ă������A�C���r�L�[�������̂��ƍ����C�������B �E�Ȃ�قǃC���r���C�U�[�Ƃ́A�����������Ƃ��ƁA���Ɋ��S������ꂽ���e���̌��ł����B �E��L���s�̉����́A12�N���p�����Ԃ̃X�y�A�L�[���A���ʐ^�̂悤�ɃJ�[�h�`�ɂ��āA���z�ɓ���Ď��������Ă������Ƃɂ���B �E������������悤�ƒP���Ɏv�������Ƃ��n�܂�ł��B �E�C���r�L�[�́A�X�y�A�ł�1���~�ȏ�Ƃ��A���R���߂܂��B |

|

|

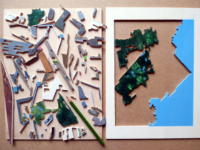

���m�R�̗��K�@����2

�E���m�R�̐�n�߂�A��ނ̃R�c���������Ă����̂ŁAA4��菭���������摜�̐�o���ɒ��킵�Ă݂�B �E�悸�A�f�W�J���ʐ^����J�b�g�A�E�g�摜���쐬���A�v�����g�����i4���j�ɓ\��t���A�摜�̗֊s�ɉ����Ď��m�R�J�b�g�����̂����ʐ^�B�i�v�����g�͔������Ă���܂��j �^�̎ʐ^ �E80�ɐ蕪�����s�[�X�ɒ��F�����B �E�����^�C�v�̃A�N�����G�̋���Ă��āA�e�X�g�s�[�X�ɂ����Ȃ�h��n�߂����A�������ɏ��߂ẴA�N�����G�̋�ł͑厸�s�̗\���ŕ��j�ύX�B �E�|�A�X�e�C�����F�̕����A����Ă��镪�A�����₷�����Ȃ̂ŁA���F�������̂͏��m�̏�łȂ�Ƃ��d�グ��B �E����ɂ��Ă��A�^�̉��M���ׂ��s�[�X����ł��B ���̎ʐ^�F����̃X�^���h���z�͕O�� �E�O�ʂɃA�N����������ł���̂ŁA���̂܂ʐ^���ĂƂ��ď����Ă������Ƃ��ł��邵�A�g����O���ăW�O�\�[�p�Y���Ƃ��Ă��y���߂܂��B �E���ꂾ���������J�b�g���Ă��A�m�R�n�̌��Ԃ͖w�nj����Ȃ��Ȃ�A�������s�[�X�̎��o���͐����s���Z�b�g���K�v�ł����A�W�O�\�[�p�Y���Ƃ��Ă͊����Ȍ��Ԃ̂悤�ł��B �E�܊p�w�������A�N�����G�̋�A��������Ƃ��g�����Ȃ������ƐV���ȔY�݂ƂȂ�܂������A���ɂ��ꂢ�ɓh��ɂ͉����R�c������̂ł��傤���H�A�����^��I�̂����s�Ȃ̂��ȁH �@�摜�N���b�N�Ŋg��@�@�@�}�ʁ��@jigsaw towasow.pdf |

|

|

���m�R�̗��K

�E��̎��m�R�łǂ̈ʂ܂ʼn\�Ȃ̂��A���킵�Ă݂邱�ƂɁB �E�e�X�g�������m�R�́A0.24���~0.48mm�@���̕ӂ肪�����̈����鋆�ɂׂ̍����Ǝv���B �E���̎��m�R���ƁA�ŏ��Ƀ�0.5�̌����K�v�ɂȂ邪�A�H�v���ă�0.3�̌����玅�m�R��ʂ��Ă���̂ŁA�ʐ^�̂悤�ɗ]�v�ȉe�����c��Ȃ��̂������ł��B�i�E�̔���������₷�������j �E�V���[�v�y���V���̐c�i��0.5�j�Ɣ�ׂĂ��A���ׂ̍���������܂����A�W�O�\�[�p�Y���Ƃ��Ă��\���Ȍ��Ԃł��B�i�A���A�������s�[�X������̂ŁA�s���Z�b�g���K�v�j �E�J�b�g�A�E�g�����p�[�c�ɔ����̐F�t����������A���\�ʔ��������ɂȂ����̂ŁA�t���[�������삵�Ă݂��B �E���m�R���ŏ��ɒʂ��h�������̂��ƂŎU�X�Y��ł������A���e��S���c���Ȃ����@�ɒH�蒅�������Ƃ���A���x�͕��i��ɂ����킵�Ă݂����B �@�摜�N���b�N�Ŋg��@�@�@�}�ʁ��@jigsaw raito.pdf |

�؏ۛƂ��ǂ��̗��K

�E���m�R���g�����؏ۛƂƂ������̂ɒ��킵�Ă݂����A���ȗ��Ȃ��猋�\���������ɂȂ�܂����B �E�I�X�ƃ��X��ʁX�ɉ��H���ěƂߍ��ޗ��K�����Ă݂����A�T�d�ɉ��H����A���̕��@�ł����\���������ł��B �@�摜�N���b�N�Ŋg�� �@�����́��@mokuzougan test.pdf |

|

���炭�蒙����

�E���m�R�̗��K�ɂƍ���Ă݂������������A�]�ˎ���̃^���X����唻�������o�Ă����Ƃ����j���[�X���q���g�ɁA�J���N�����d�g��ł݂܂����B �E�T�C�R���̎���̏�����A���m�ȏ��ɂP�O��X���C�h���Ȃ��Ɛ�ɊJ���Ȃ��̂ŁA���\�ʔ����V�ׂ����ł��B�i�����菇�͐}�ʎQ�Ƃ̂��Ɓj �E�̐S�̎��m�R�̊��ǂ������̕������Ă����̂ŁA���ꂩ�炱�̎��m�R�e�[�}�ł����ɂԂ����o�������ł��B �@�摜�N���b�N�Ŋg��@�@ �����́��@karakuri box memo.pdf �}�ʂ́�karakuri box.pdf |