![]()

邪馬台国は何処にあったのか?

![]()

邪馬台国は何処にあったのか?

| 邪馬台国は何処? | 弥生人はいつどこから来た | DNAからみた日本人 | マシンビジョンの基礎知識 | “生肝体移植を受けて” |

|---|

| この時の時代背景 | 使節一行の目的・規模 | 魏の使節の乗り物は | 景初2年と3年の問題 | 魏の使者はどのように? |

| 距離の単位“里” | 伊都の国の位置づけ | 投馬の国の位置は? | 卑弥呼の時代に近畿は? | 何故、唐津ではない? |

・ 使者のルートの中で疑問の多い投馬の国についてコメントする

・ 投馬の国は、不彌國の記述の後に、邪馬台国の前に、南の方向で、水行20日の処にあると記述されている。

・ この水行20日は、それまでのルートが全て、里数で記述されてきたものものと性格が異なる。

*** 注意したいことは、里数は度量衡の単位で、日数は別の単位で、旅のガイドの記述。

単位が違う。単位の違うものを直接加算減産してはいけない。

・ 帯方郡から邪馬台国までの合計を、里数で12000里と記し、かつ、水行10日+陸行30日と記していることから、投馬の国までの水行20日は、この合計に入らないことは明らか。

・ 従って、この投馬の国記述は、不彌國(又は、伊都の国又は邪馬台国)から南に水行(船で航行し)20日かかる地にあるとの追記文と考える。

・ 水行20日は、実際この地域から可能で有ったのか?

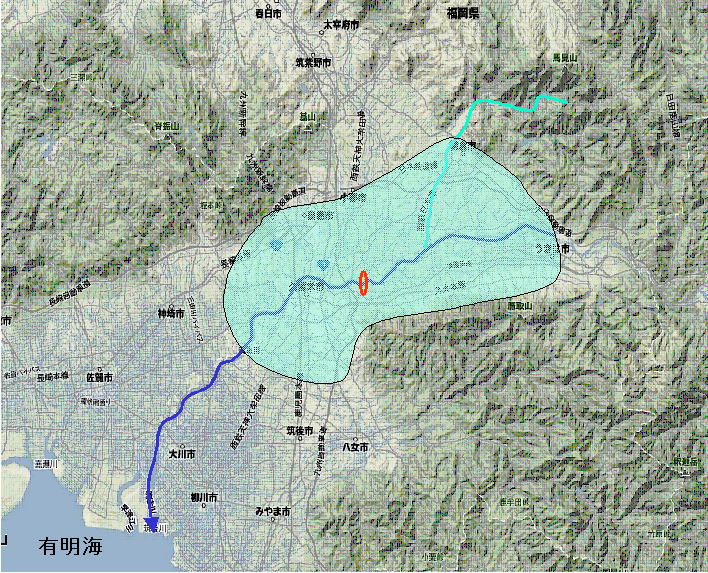

・ 不彌國と比定される地域には、小石原川が流れている。

この川筋が、邪馬台国と有明海を結ぶ水路となっていたものと推察。

現在ではこの小石原川は水量が少なく、とても、舟を使った水運の要になるとは思えない。

古代では、今のような、状況だったのだろうか?

現在の小石原川の上流の秋月には、江川ダムが築かれ、その水は水道用水として福岡市民に供給されている。

大変多くの水を取水しており、小石原の本流に流れ込む水量は極く少ない。

かっては、十分な水量があり、筑後川に注いでいた。

・ この川筋を通り、筑後川を経て、有明海につながり、交通・水運の要所になっていたものと推定。

なお、有明海は干潮満潮の差が5mもある特異な海で、赤丸印の処まで古代には潮の満ち干があった。

・ 南へは水行が可能であった。

・ 投馬国と比定される処は、沖縄・琉球諸島と考える。

想像するに、投馬国は独自に魏に朝献するなど中国にとって知られた国で、魏の使節にとって、特記すべき国であったのではと推察すると、水行20日の地がわざわざ記載されたことが納得いく。

因みに、沖縄は古くから縄文人が住んでいた場所で、沖縄人は、アイヌと共に古くから日本に住んでいた人々と見られている。 すると、弥生時代に、そんな中国本国にまで、直接朝献するような国になっていたとすると、矛盾が生じる。

処が、日本語の起源を辿ってゆくと、宮古島には、極めて古い日本語が残っている。←大野晋著「日本語の起源」 又、沖縄本島では秦に滅ぼされた燕の通貨(明刀銭)が出土している。

そのことから、弥生人が、西南諸島に到来し、ほぼ縄文人だけしかいない沖縄諸島を鉄器を持って征圧し、水田稲作を行い、人口を増やし、十分大きな国(クニ)になっていたとも想像される。

| 次 → 卑弥呼の時代に近畿は? |