|

|

香料

植物性香料

伽羅(きゃら)・沈香(じんこう)・白檀(びゃくだん)・丁子(ちょうじ)・薫陸(くんろく)・竜脳(りゅうのう)・乳香(にゅうこう)

動物性香料

麝香(じゃこう)・海狸香(かいりこう)・霊猫香(れいびょうこう)・竜涎香(りゅうぜんこう)

液体香料

ジャスミン・スズラン・ロ−ズ・バイオレット |

|

|

|

|

|

|

煉り玉を巣金と呼ばれる長さ、およそ60cmx5cmx1cmの金具の穴から、そうめん状に押し出し乾燥用の板にうけます。 |

|

|

| 出来たお線香は乾燥場で、一週間から10日ほど掛けてゆっくり乾燥させます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 曲がったり、折れた物がないか検査をしながら、結束し、熟成期間をおいて出荷されます。 |

|

|

|

|

|

|

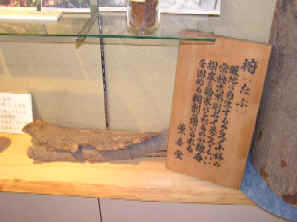

椨(たぶ)という暖地に自生するクスノキ科の常緑高木です 別名をイヌグスともいい 樹皮を粉末にしたものが線香を固める糊剤に用いられる。 |

|

|

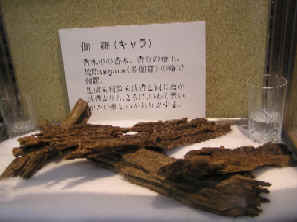

伽羅(キャラ)

香木中の香木、香りの帝王、梵語tagara(多伽羅)の略で(伽羅)。

生成も材質も沈香と同じだが沈香よりも、さらに、いわく云いがたい美しいかおりがする。 |

|

|

|

一宮町には沢山の会社があります。

その中で今回は、薫寿堂http://www.kunjudo.co.jp/さんの工場を見学させて頂きました。

お香づくり教室 ”自分のかおり”をつくってみよう。

工場見学の後、ご希望の方はお香づくり教室を開きます。工場見学の記念に、世界でたった1つ、オリジナルインセンスをつくってみてはいかがですか。 |

| |

アクセスまっぷ

所在地:兵庫県津名郡一宮町多賀1255-1

神戸淡路鳴門自動車道津名一宮インターを出たら左折して6分

駐車場:無料

淡路島の国道28号線(津名港)の交差点を津名一宮IC方面に曲がる インターを越えると程なく 伊弉諾(いざなぎ)神宮(地元ではいっくうさんの愛称)です。越えるとすぐに薫寿堂さんが右手に見えてきます。」 |