結露の原因になる部屋の湿度を上げる意外な物からでる水蒸気量を調査し対策を紹介

今の住宅は高気密、高断熱ですので、ちょっとしたきっかけで窓ガラスや壁、押入れなどに結露が発生してしまう場合が多々あります。

今の住宅は高気密、高断熱ですので、ちょっとしたきっかけで窓ガラスや壁、押入れなどに結露が発生してしまう場合が多々あります。

いったん発生してしまうと様々な問題が生じてしまい、カーテンの裾やサッシ等が濡れてビショビショになるだけでななく、カビの温床になったり、ダニも発生しやすくなります。

体にも悪影響を及ぼしてしまうかもしれません。

また、家の柱や土台を腐らせる原因となり、建物に必要な強度が失われ耐久性を著しく落とす事になってしまいます。

住まいにとって大ダメージです。

そんな大敵な結露と永遠におさらばできる究極の対策を紹介したいと思います。

第一回目は部屋の湿度が上がってしまう原因を紹介し対策を含めて紹介します。

そもそもなぜ結露が発生してしまうのか?

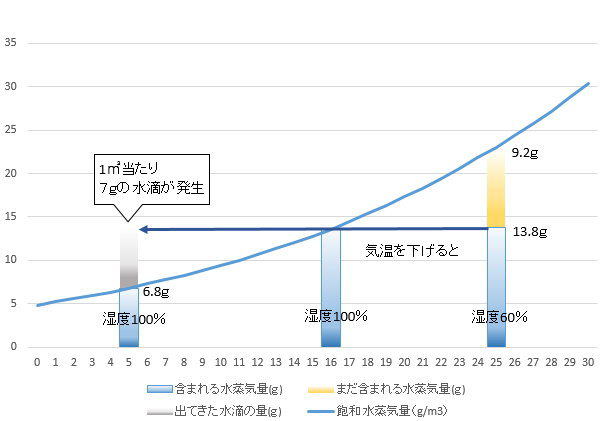

学校の理科で習ったように、空気は水蒸気を閉じ込めておく上限値があります。

学校の理科で習ったように、空気は水蒸気を閉じ込めておく上限値があります。

その上限値は気温とともに変化し、気温が高いと空気中にたくさんの水蒸気を溜めておくことができますが、逆に冷たいと少ししか溜める事ができません。

室温が高く、サッシや窓ガラスの表面温度が低いと、水蒸気を留めておくことができずに表に出てきてしまい結露してしまいます。

室温が高く、サッシや窓ガラスの表面温度が低いと、水蒸気を留めておくことができずに表に出てきてしまい結露してしまいます。

上記の事を踏まえると・・・。

- 湿度を上げない!

- 室内外の温度差をつけない!

というこの二点が重要になってきます。

結露対策①室内の湿度を上げない工夫

部屋の中に観賞植物を置いてある場合。

部屋の中に観葉植物があると様々なメリットがあります。

部屋の中に観葉植物があると様々なメリットがあります。

- 空気をきれいにしてくれる。

- 植物の緑は目の疲れを癒やしてくれたり、体をリラックスできたりする。

- 植物の蒸散作用や保温加湿効果により適度な湿度や温度を保ってくれる。

- お部屋がおしゃれになる。

と、いいことずくめに聞こえるかもしれませんが、やはりデメリットも存在しています。

植物は栄養素と一緒に根から水を吸い上げて、水分を葉っぱにある気孔で外に出します。

これを蒸散と呼びますが、蒸散により空気中にでる水分量は植物の種類や大きさ、光量、湿度により違いますが、よく育ったとうもろこしを例にすると1日の蒸散量は6~7.5ℓ/㎡です。量に換算すると1時間あたり240g蒸発する計算です。

240gの水が水蒸気となってでてくるとなると、室温22℃、部屋の湿度60%、閉め切った状態の部屋の大きさ8畳で計算すると1時間後には湿度99%になってしまう計算です。

植物の種類により蒸散量は全然違います。

サボテンなどは蒸散量がほぼ無いに等しいくらいですので、観葉植物=1時間あたり240gの蒸散ではありません。

この計算は完全密閉時の湿度上昇です。

実際には戸のスキマやコンセントの穴、通排気口、人の出入りや換気の有無等あるので、完全密閉はありえない条件ですので実際には湿度がここまで上昇することは無いでしょうが、かなりの量の水が水蒸気となって空気中に出ていくのがわかります。

室内で観葉植物を育てる場合の結露対策で有効なのが・・・。

- 観葉植物をベランダや庭等外で育てる。

- 湿気が滞留しないよう、風通しの良い部屋で常に換気を行う。

- ひとつの部屋でいっぱい育てている場合は各部屋に分散させる。

- 人口の観葉植物を置く。

などの対策をして下さい。

お部屋に水槽が置いてある場合

部屋に水槽があるだけで和みますね。

部屋に水槽があるだけで和みますね。

ストレスに翻弄されて傷ついた心を癒やしてくれる効果は抜群。

自由気ままに泳ぐ魚や緑に生い茂った海藻や水草をボーと眺めているだけで心が澄んでくるのですから不思議なものです。

そんなインテリアとして最適な水槽、アクアリウムですが、水槽のフタ、ちゃんと閉めていますか?

水槽のフタが無いとかいう家庭も結構いたりします。

水が蒸発する事で室内の湿度が上がってしまいます。

どのくらい水が蒸発するかというと、水温や湿度、風速、大気圧、水槽の大きさなど様々な条件で変わってきますが、水温24℃、部屋の湿度60%、風速0.1m/s、大気圧1000hpa、大きさ30×20×25cmの水槽を想定した場合、約33.2g/㎡/hの量の水が蒸発していきます。

室温22℃、部屋の湿度60%、閉め切った状態の部屋の大きさ8畳で計算すると1時間後には湿度65%になる計算です。

蒸発を防ぐため水槽にはフタをしてください。

フタをすることで水槽内の空気の入れ替えが起こりにくくなり、液体から気体(水から水蒸気)に変化する頻度を抑えてくれますので部屋の湿度の上がり過ぎを防いでくれます。

画像出典:こにおのぴよりうむ

洗濯物を室内に干す場合。

洗濯物が乾く原理を科学的に説明すると答えがわかってきます。

洗濯物が乾く原理を科学的に説明すると答えがわかってきます。

濡れた洗濯物の表面近くの湿度は100%に近く、空気中の湿度はそれよりも低い為、この湿度差によって洗濯物を乾かす力になります。

洗濯物表面近くには、空気が洗濯物表面との摩擦によって淀んでいて、これが乾燥を妨害します。

この空気の層を境界層と呼びます。

境界層は、洗濯物の大きさが小さく、風が強いほど薄くなります。

洗濯物が乾燥しやすいのは、気温が高く、空気が乾燥した風の強い日です。

小さなハンカチの方が大きなバスタオルよりも早く乾燥します。

日差しが強く、気温が高いと、洗濯物の表面の温度も高くなります。

このため、洗濯物の表面近くの湿度は100%に近くなり、空気中の湿度との差が大きくなります。

風が強く、洗濯物のサイズが小さいと境界層が薄くなり、蒸発が妨害されにくくなるのです。

要するに部屋の湿度が低く、空気が滞留しない状態で日差しが強いと洗濯物がよく乾くということです。

この事を頭に入れて部屋干しを検証すると・・・。

日差しがなく、空気の循環が滞りがちになる部屋内では、湿気が溜まりやすくなり湿度も上昇、より一層乾かなくなってしまう負のスパイラルに陥ってしまいます。

結露対策で見た場合は、部屋干しは絶対厳禁です。

空気が乾燥しているときには加湿器代わりになるんじゃないの?との意見もありますが、室温22℃、部屋の広さ8畳、湿度23%で見た場合、水で濡らして水滴が落ちない程度に絞った大きさ60cmx120cmのタオルには約500gの水分を含ませることができます。

このタオルを干し、人が快適と思う湿度、60%に上げるには230gの水が必要になります。

濡れたタオル1/2枚程度で十分です。

大量に洗濯物を干してしまうと必要以上に湿度が上がってしまうので注意が必要です。

でも、室内に洗濯物を干さなければならない時ってありますから、そんな時は・・・。

- 日差しを通す為にカーテンを開け、洗濯物から発生する湿気を逃がすために窓を開け換気するか換気扇があれば運転させます。

- できない場合は、サーキュレーター、または扇風機で風を起こして湿気が滞留しないように部屋のドアを開けます。

- 更に良いのが衣類乾燥機能付き除湿機を使うのがベターな方法です。

ただし、1、2のこれらの方法は部屋が乾燥している場合は有効ですが、湿度が高い場合は結露を助長してしまう恐れがありますので注意が必要です。

画像出典: 横浜でロハスライフ・建築家のゆるめな日常

料理や炊事をしている時にも水蒸気がでる。

炊飯器、電気ポットなどの調理家電、ガスコンロなどを用いた料理中、食洗機を使った場合などで蒸気が出ています。

炊飯器、電気ポットなどの調理家電、ガスコンロなどを用いた料理中、食洗機を使った場合などで蒸気が出ています。

どのくらいの量が出ているかは様々な条件が加わるので一概に言えませんが、例えば水100℃で1gの水を蒸発させるには539cal必要です。

象印 IH炊飯器 極め炊き 5.5合 ブラウン NP-VN10-TAの場合、カタログスペックを見ると炊飯時消費電力量は143Whと記載されています。calに換算すると123040calになります。

ご飯をたく時間を約50分とした場合、101700calになります。

単純計算で101700cal÷539cal=188.7gの水蒸気がでる計算になります。

室温22℃、部屋の湿度23%、閉め切った状態の部屋の大きさ8畳で計算すると

50分後には53%に湿度が上がります。

リンナイ ガステーブル 水無し片面焼 LP用 左強火 クリームベージュ KGM64BEL LPを使って料理していると仮定して計算します。

強火力バーナー部の弱火でコトコト煮込んだ場合のカタログスペックはガス消費量、1時間当たり0.036kg/h。

単純に14倍するとkWに変換できるので、0.504kWになります。

これをさらにkcalに変換するには860を掛けます。すると433.44kcalになります。

20分間コトコト煮込むと仮定すると、144.48kcalになり、1gの水を蒸発させるには539cal必要なので、約265gの水が水蒸気になります。

と同時にプロパンガスや都市ガスも燃焼するだけで水が生成され、空気中に放出されます。

その量はプロパンガスの場合1000kcalで0.132リットルの水が生成するので、{(144.48÷1000)×0.132}×1000≒19.1gの水が出てきます。

都市ガスだと1000kcalで0.161リットルにもなります。

計算してみると、{(144.48÷1000)×0.16}×1000≒23.1gも水がでてきます。

料理から出る水蒸気とプロパンガスや都市ガスからでる水分の合計が調理中からでる水分量となります。

プロパン284.1g

都市ガス288.1g

これを室温22℃、部屋の湿度23%、閉め切った状態の部屋の大きさ8畳で計算すると

(料理中に換気扇を回していない人なんていないでしょうが、20分で約湿度69%に跳ね上がります。

いかに換気が大事かがわかりますね。

結露対策で見た場合の解決方法はいたって簡単です。

- 料理、炊事する時は必ず換気を行う。

- 蒸気レス調理器具を使う 。

- プロパンガスや都市ガスを使うコンロは使わずIHクッキングヒーターを使う

1の場合は料理をしている最中はもちろんのこと、電気ポットや炊飯器、食洗機、電子レンジ、オーブントースター使用時こまめに換気扇を動かすことが重要です。

2の場合は、最近の調理家電は蒸気がでない家電が売られています。

旨味が蒸気とともに出ていってしまうので、水蒸気を循環させておいしくなる。または、結露対策や赤ちゃんが誤って蒸気吹き出し口に触ってしまいヤケドを負ってしまうのを防いでくれたりといった目的で付いている高級調理家電です。

蒸気レス電気ポット

売り上げランキング: 2,428

え?沸いているの?と思わせるほど静か。

また、蒸気が出ないのはとてもありがたく、こんなに良いとは思ってもみなかったです。どこにでも置けます。

電源抜いた時は蓋の真ん中がプッシュ式で押せるようになっており、場所を移動してもすぐにお湯がでるので何とも今までの不便さを解消したポットでした。

お湯が沸くまでの時間も表示されるのでお水を入れてからどれ位時間がかかるのかも把握することが出来ます。

蒸気レス炊飯器

蒸気レスは好きな場所に置けて、音もなくいつの間にか炊けてしまう。

洗うパーツが多いですが、全く蒸気の噴き出しはありません、驚きですねー。ただ毎回水の入れ替えは少々面倒かな。

狭いキッチンで蒸気を気にせず設置できます。

ふつうに炊くともっちりなので、固めが好きな私は水を控えめに炊きます。

とーっても美味しくておかわりをしてしまいます。

掃除の手間が掛かりますが、ご飯の美味しさは格別です。ご飯が立っています!今までで最高に美味しいです。

IHクッキングヒーター

売り上げランキング: 1,384

施工を依頼すると2万ほど取付費が必要になるので躊躇っていましたが、結果的にはドライバー1本であっけなく完了。

既にIHクッキングヒーターを使っているなら電源プラグを差し替えるだけの家電製品感覚です。

ビルトイン型をamazonで検索したら余りの安さにビックリ!半額以下が当たり前の相場!

ガスからIHに変えました。

決め手はグリルもIH(下のみ)という点ですが、グリル内の照明も明るいので焼き加減がよく見えますよ。

比べ物にならないほど快適です。特にグリルがいいです。色々な調理ができるし、魚がふっくら焦げずに焼きあがってとても美味しくなります。

加熱する最初の温度、料理器具、フライパンや鍋の金属の違いや大きさ、食材の種類、調理家電の消費電力、加熱時間が違うと出る水蒸気の量も変わります。

ストーブやファンヒーターを使っている時

石油やガスを使った開放型ストーブやファンヒーター(給排気筒がない機種)を使うと燃焼時に水分が発生します。

どのくらい水分が出るかというと、1リットルの灯油を燃やすと1.09リットルの水が発生。

プロパンガスだと同じぐらい部屋を温めようとすると1.63リットルもの水分が発生します。都市ガスだとさらに1.7リットルの水分が・・・。

例えば、コロナ(CORONA) 石油ファンヒーター (木造9畳まで/コンクリート12畳まで) サテンシルバー FH-G3216Y(S)の機種を使用した場合どのくらいの水が発生するのか調べました。

ちなみに、この機種が一番燃費がいいらしい・・・。

カタログスペックの燃料消費量は最小0.072リットル/h~最大0.31リットル/h

灯油1リットルで13.9時間~3.2時間使用できる計算です。

1リットルの灯油を燃やすと1.09リットルの水が発生するので、1.09リットル÷13.9~3.2時間で1時間で発生する水分が計算で求められます。

計算すると、78.4g~340.6gの水が出てきます。

室温22℃、部屋の広さ8畳、湿度23%で見た場合、1時間後には湿度が36%~78%になります。

(計算を簡略化するために室温22℃から変化しない想定で計算しています。実際は室温や運転の強弱も変化しますので、ファンヒーターからでる水分量も当然変わってきます。)

意外に湿度が上昇する傾向が見て取れます。

結露対策からすると開放型ストーブやファンヒーターの使用は厳禁です。

水分を出さない暖房機としては、セラミックファンヒーター、カーボンヒーター、ハロゲンヒーターなどの電気ストーブ、オイルヒーターやエアコン、こたつ、などいわゆる電気式の暖房機を使ったほうが良いです。

人は呼吸や汗でも水分を出している。

ガラスやコップに息を吹きかけるとガラスが曇ります。

ガラスやコップに息を吹きかけるとガラスが曇ります。

これは肺から出た水分がガラスに付き結露したものです。

肺や気道は常に潤っていて、呼吸により1日約400ml、1時間あたり16.7ml排出されると言われています。

また、皮膚から出る水分もあり、安静時でも成人一日当たり200ml~400ml、1時間あたり8.3~16.7ml汗をかきます。

食事をした後、風邪を引いた時、気温が高い時、スポーツをした時など条件は様々ですが、多い時はなんと10リットルもの汗をかくそうです。

日本人の平均睡眠時間が7時間31分だそうです。

これを元に睡眠時の空気中に排出される水分量を計算すると、1時間で25ml~33.4ml、7時間31分後には187.9ml~251ml出る計算になります。

一人で寝ていて、冬場、室温22℃(変わらないと想定して)、部屋の湿度23%、閉め切った状態の部屋の大きさ8畳で計算すると、7時間31分後には湿度53%~64%にも上がります。

実際には戸のスキマやコンセントの穴、通排気口など少なからず空気の循環がありますから目安程度で考えて下さい。

温度22℃、湿度64%のときの露点温度(結露が起こり始める気温)は15℃ですので、冬場の冷たい外気にされされた窓ガラスやサッシは露点温度以下に冷たくなっていますので、起きた時は当然びしょびしょに濡れてしまっています。

昔の家はスキマだらけで空気の循環、入れ替えが激しく、冬場なんて室温10℃とか当たり前。温度10℃湿度23%だと露点温度が-10℃、結露とは無縁でした。

しかし、今の家は高気密高断熱!、人が快適に過ごそうと思って開発した気密性の高さと断熱効果の高い建材のおかげで結露を呼び込んでしまっているのはなんだが皮肉な話です。

画像出典:TitleAlt

![Panasonic(パナソニック) KZ-V363S [ IHクッキングヒーター Vシリーズ 3口IH 鉄・ステンレス対応 幅60cm シルバー/シルバー]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31OFdycx1IL._SL160_.jpg)