Phono Equalizer

LM4562/LME49720

ネット上の掲示板で話題にのぼっていたLM4562*1というOPアンプのスペックを確かめようとデータシートをダウンロードしたのが発端です。

ナショナル・セミコンダクタ*2のWebサイトからダウンロードしたLM4562のデータシートを見るとトップページの下にTypical ApplicationとしてCR型のフォノ(RIAA)イコライザ回路が出ているではないですかぁ!懐かしいですね。 はるか1/4世紀昔、MJ誌に掲載された安井章氏のCR型フォノイコライザ付きプリアンプを作ったことを思い出しました。

実は数年前に20年来使ってきた普及品プリメインを廃棄して以来、我が家ではアナログレコードを聞ける環境がありません。 プレーヤ(昨今はターンテーブルともいうようですが)はあります。カートリッジはDENONのDL-103が針は多少摩耗しているかも知れませんが使用可能なはずです。 LPも100枚程度捨てずに保管してあります。

また懐かしいLPレコードの音に浸るためフォノイコライザを作ることにしました。

RIAA-EQアンプのフィーチャ

どうせならひと味違った構成でというわけで

以下、各項目の説明です。

- DL-103に特化のハイゲイン

-

DL-103は出力電圧0.3mVとMC型としては例外的に高出力で、平均的MM型の出力電圧を5mVとすると24dB程度余分にゲインを稼ぐ必要はありますが、 トランスやヘッドアンプを使用しなくとも高ゲインのイコライザで十分使用可能です。 私の場合、他のカートリッジを使うことは想定していませんのでDL-103専用でも支障はありません。

- 平衡(バランス)入力*3

- カートリッジの出力はL/Rチャンネルそれぞれプラスとマイナスの端子が個別に出ているので、RCAピンコードの配線を変更すれば平衡(バランス)出力は可能です。 一方受け側のアンプでは、平衡(バランス)入力を実現するために差動(ディファレンシャル)入力回路を使用しますが、 誘導ノイズやGNDの問題でノイズがとれないときに入力をシングルエンドから差動入力に変更した途端ピタリと治まったというようなことを私自身も幾度か経験しています。 平衡(バランス)入力による副次的なメリットして、出力がシングルエンドであって位相反転が容易なことが上げられます。次段に反転アンプを接続する今回の構成には好都合です。

- 初段はパラ構成でS/N比3dBアップ

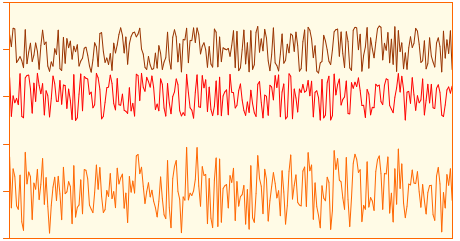

- ホワイトノイズを含む信号源をN個加算すると信号電圧はN倍ノイズは√N倍になり、2個パラなら3dB、4個パラなら6dBのS/N改善が期待できます。 デバイスを多く使用すればするほどS/Nは改善しますが、逆にデバイス一個あたりの改善効果はどんどん低下していきます。 学生時代、経済学部の友人がことあるごとに『限界効用逓減の法則』と連呼していたのを思い出します。 というわけで今回は最もコストパフォーマンス(費用対効果)の高い2個パラを採用します。 LM4562/LME49720はデュアルOPアンプなので各チャンネル1パッケージの使用になります。

- 反転NF型RIAA-EQ

- CR型、CR-NF型、NF型のいずれでもない反転アンプのNF型です。 MCであれMMであれ電磁誘導によるカートリッジの出力電圧は針の運動速度に比例します(微分特性)。 RIAA特性はこれを打ち消すための fc ≒ 50 Hz (時定数 =3180 µs) の積分特性です。 帯域内でゲインを1より小さくできない正相アンプより、本来反転アンプの方が積分特性のRIAAイコライザにはあっていると思います。

- LF412でDCサーボ

- バイアス電流の流れないJFET入力で低入力オフセット電圧のOPアンプLF412をDCサーボ用積分器として使用します。 フォノイコライザにDCサーボを採用しなければならない積極的な理由はあまりないのですが、強いていえばハイパス特性を持たせないとDCのゲインが大きくなり過ぎドリフトでDCレベルがふらついて気持ちが悪いといったことでしょうか。 (現象は確認していません。あくまで想像です。)まあ本音を云うと単にオーディオ信号を電解コンデンサでカップリングすることに抵抗があるからだけなのですが。

- 高性能オーディオ用OPアンプで作るフォノイコライザ

- (NEXT)

- 反転NF-RIAA

f(0) .. f(255)

:疑似乱数(ホワイトノイズ)

g(0) .. g(255) :疑似乱数(ホワイトノイズ)

f(0) .. f(255)+g(0) .. g(255) :疑似乱数の加算

g(0) .. g(255) :疑似乱数(ホワイトノイズ)

f(0) .. f(255)+g(0) .. g(255) :疑似乱数の加算