|

|

共同製作の部屋

| 田中正造Ⅱ |

子どもたちがグループに分かれて、共同で完成した作品です。

大きさは、四つ切り画用紙4枚分くらいです。

「田中正造」の伝記を国語で学習し、その生涯に感動した子どもたちと作った感想画です。

20年以上前,始めて受け持った6年生と取り組みました。

「田中正造」という一人に人間の生き様を,

作品の作る中で感じ取り,

感動をそのまま作品にぶつけた,そんな共同製作です。

他の子ども美術館へはここをクリック

| 自画像 | 延岡城址 | 牛の絵 | 学校の木 | 靴の絵 | 田中正造共同制作 | 田中正造共同制作2 | お寺の絵 |

| 海 |

版画1 | 版画2 | 版画3 | 版画4 | 牛の絵共同制作 | 愛鳥週間ポスター | 図工ホーム |

| 自画像2 | 靴の絵2 | ホーム |

|

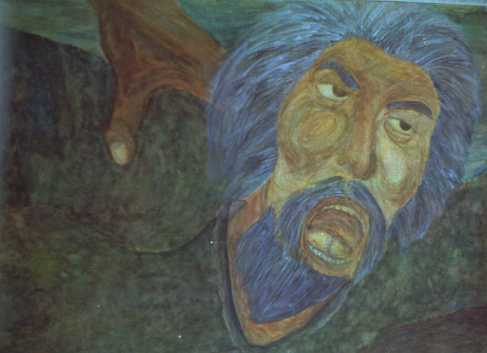

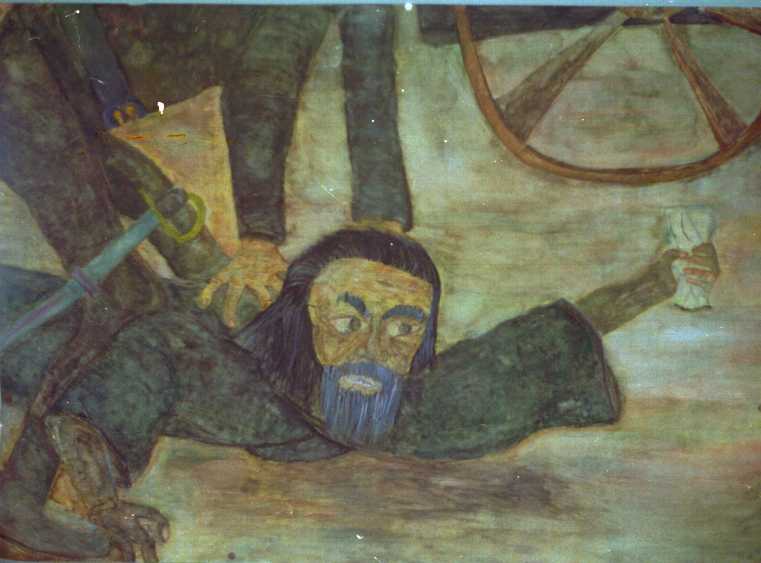

| 子どもたちにとって,田中正造の生涯で一番心に残るのは, 天皇への直訴に及ぶ場面です。 国会議員を辞めてしまった田中正造にとって, 自らの命をかけた最後の手段でした。 この絵は, 警官に押さえつけられながらも, 必死の思いで天皇の馬車に直訴状を届けようとする 田中正造の姿を 顔を中心に描いています。 警官の姿はなく,押さえつけた腕を象徴的に描き 権力ともがき苦しむ民衆の姿を強調しています。 押さえつけている腕の色がいいです。 |

|

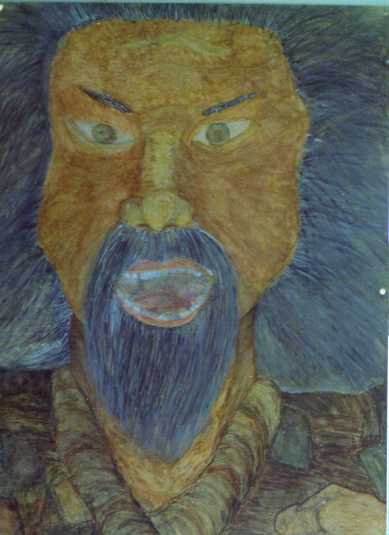

| 田中正造は,常に悩み, 自分にとっての正しい道を 模索してきました。 これは 遊水池となってしまった 谷中村の前に立って, これからの自分の取るべき道を 考えている正造の姿です。 この絵をじっと見ていると いい加減な生き方をしている 今の自分の醜い心を 見透かされそうです。 |

|

| 国会で,拳を振り上げ 熱弁を振るう正造の姿です。 明治政府の「急激な近代化」は 農民や労働者の 重労働や犠牲の上に 成り立っていました。 その時代に,最後まで 農民や労働者の立場に立って 生きぬいた 田中正造の生き様は, 現在の私たちにも鋭い 指摘をしているような気がします。 したの白い部分は 子どもの帽子です。 絵の大きさが分かるでしょう。 |

|

| 同じように,国会で熱弁を振るう 田中正造の姿です。 怒りの激しさ,正しいことを貫こうとする 精神性の高さ それをできるだけ表現させたいと思いました。 田中正造という人物を通して 自分を見つめたり 自分の生き方を考えたりさせることは 大切なことだと思います。 価値が多様化してるとか 価値を押しつけるような教育は問題fだとか 人それぞれ生き方があるとか 色々言われましたが, 教育は,人を育てることです。 絵の技術を高めたりすることは大切ですが 私たちは学校教育の中で 画家を育てているわけではありません。 大切なのは,絵を描くことを通して 何を学ぶかと言うことです。 |

|

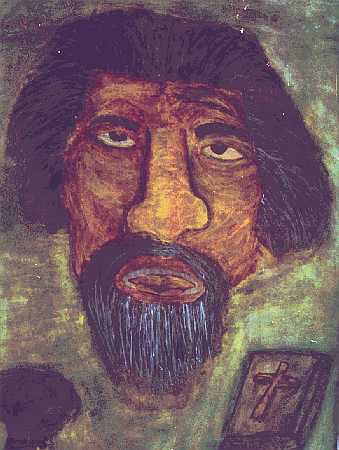

| 田中正造が,新しい羽織袴で, いわば死を覚悟して, この日,天皇の馬車を待ちかまえていました。 その思いを,目,口,表情,指の先に至るまで, モデルを交代しながら表現していきます。 私は,今,子どもたちを巻き込んだ 悲しい事件を見るにつけ 私たちは,今,どれほど子どもたちと そんな仕事をしているだろうか思います。 30時間余りを費やして こうした作品を作ることと 1時間や2時間で作品を量産していくことと どちらが価値があるのでしょうか。 |

|

| これは,死を間近に控えた 田中正造の姿です。 正造の無念な思いが 伝わってくるでしょうか。 谷中村の人々と最後まで闘った 田中正造の枕元にあったのは 聖書と袋に入った小石だけでした。 子どもは真の正造の姿は 描けません。 しかし,その姿に迫ろうとすることに 私は価値があると思います。 こうした仕事をした子どもは 自分を見失わないのだと私は思います。 |

|

| 強訴におよぼうとする農民を, 説得する田名正造の姿です。 絵としては,構図も下絵もまだまだ不十分ですが, 農民の思いと,正造の信念とが激しくぶつかり合う その緊迫した場面を表現しようとしたものです。 岡富小学校での作品の基礎になった作品です。 |

|

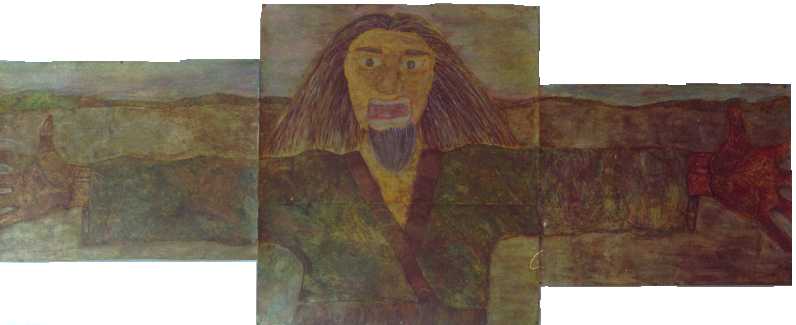

| 両手を広げ,強訴に行こうとする農民を止める田中正造。 農民たちが,この真剣な田中正造の姿を見て, 強訴をあきらめて,おとなしくかえったわけです。, 何千人もの人々の心を動かしたのは, 彼の正義のために闘う真摯な姿だったに違いありません。 どうやったら正造の気持ちが農民に伝わったことを表現できるだろうか。 子どもたちの達した結論は, 両手を大きく広げた姿でした。 大きな画用紙をつなぎ,横幅3mを超す作品になりました。, |