嫲棾偺尋媶

|

|

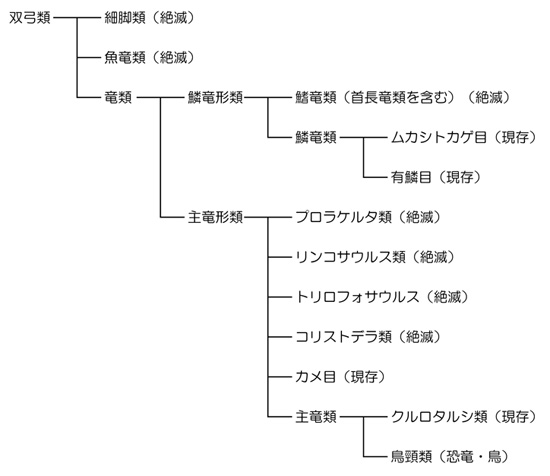

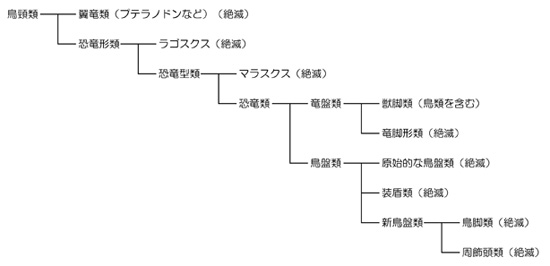

亂傗偭偰傒側偼傟両亃 俀侽俀俆擭係寧丄擔杮弶偺乽嫲棾妛晹乿偑抋惗偟傑偟偨両 梋択偱偡偑丄偙偺庼嬈撪梕傪怴愝偟偨僞僀儈儞僌偑丄係寧偱偼側偔丄俉寧側偺偼丄 塮夋乽僕儏儔僔僢僋丒儚乕儖僪乮暅妶偺戝抧乯乿偺岞奐偵崌傢偣偨偐傜侓 乽嫲棾乿偲尵偊偽丄懡偔偺巕嫙偨偪偑戝岲偒偱偁傝丄帪偵偼丄戝恖傕枺椆偝傟偰偄傑偡丅 偨偩丄変偑巕偑乽彨棃丄嫲棾偺尋媶傪偟偨偄両乿偲尵偄弌偦偆傕偺側傜丄恊偼戝峇偰偵側傞偺偑捠椺偱丄 嫲棾傪尋媶偡傞堄媊偼丄偦偺奜懁偺恖払偵偼丄偁傑傝棟夝偝傟偰偄傑偣傫丅 杒奀摴戝妛憤崌攷暔娰嫵庼偺彫椦夣師偝傫偼丄嫲棾偺尋媶偵偍偄偰偼丄 擔杮傪戙昞偡傞偳偙傠偐丄悽奅偱傕孅巜偺曽側偺偱偡偑丄 偦偺彫椦偝傫偱偡傜丄崱偩偵丄嫲棾尋媶偺堄枴傪丄恊偵偆傑偔愢柧偱偒偰偄側偄條巕丅 丒丒丒偲偄偆傢偗偱丄偙偙偼丄奐偒捈偭偰丄弴彉傪媡揮偝偣偰傒傑偟傚偆両 乽嫲棾傪尋媶偡傞堄媊傪尒偄弌偣側偗傟偽丄嫲棾偺偙偲傪曌嫮偟偰傕壙抣乮堄枴乯偑側偄両乿偱偼側偔丄 乽嫲棾傪尋媶偡傞偙偲偵堄枴偑偁傞偐偳偆偐峫偊傞偨傔偵丄傂偲傑偢丄婛懚偺抦幆傪廗摼偡傞乿偲偄偆敪憐丅 奜偐傜壙抣娤傪嫵傢傞偺偱偼側偔丄奜偐傜巇擖傟傞偺偼婛懚偺抦幆偵棷傔偰偍偄偰丄 偦偺巇擖傟偨抦幆偐傜丄枹抦側傞壙抣娤傪帺暘偱尒弌偟偰傒傞丒丒丒偲偄偆僗僞僀儖偱椪傫偱傒傑偟傚偆両 嫲棾偵娭偡傞抦幆傪丄傂偲捠傝巇擖傟偨偗傟偳傕丄僀儅僀僠嫽枴偦偦傞慺杙側媈栤偑弌偰偙側偐偭偨側傜偽丄 嫲棾偵懳偡傞嫽枴偼丄偦偺掱搙偩偭偨偲偄偆偙偲偱丄暿偺摴偵恑傔偽椙偄偩偗偱偡丅 戝帠側偺偼丄妛傇慜偐傜丄偦偺暘栰偵懳偡傞壙抣傪丄岼偺塡偺傒偱寛傔偮偗側偄偙偲丅 帺暘偱妛傃丄壙抣偺桳柍傪帺暘偱敾抐偟偰偙偦丄屄惈乮僆儕僕僫儕僥傿乯偑敪婗偝傟偨偲尵偊傞偱偟傚偆丅 亂嫲棾偲偼丠亃 嫲棾偼丄惗暔偺暘椶偵偍偄偰丄偳偺傛偆側埵抲晅偗偵側傞偺偱偟傚偆偐丠 傑偢丄乬俆偮偺乽奅乿乭偱偼丄乽摦暔奅乿偵懏偟傑偡丅 師偵丄乽摦暔奅乿偵俁俀偁傞乽栧乿偼丄乽愐嶕摦暔栧乿偱偡丅 乽愐嶕摦暔栧乿偵偼丄拞妛峑偺棟壢偱妛傇乽嫑椶乿乽椉惗椶乿乽唳拵椶乿乽捁椶乿乽歁擕椶乿傕娷傑傟傑偡丅 乽嫑椶乿偲乽椉惗椶乿傪彍偄偨丄巆傝偺俁偮偼乽桳梤枌椶乿偲偄偆僌儖乕僾偵傑偲傔傜傟丄 偦偺拞偱丄戝偒偔乽扨媩椶乮歁擕椶乯乿偲乽憃媩椶乮唳拵椶仌捁椶乯乿偵暘偐傟傑偡丅 巹偨偪僸僩偼丄歁擕椶偱偡偺偱丄扨媩椶偵娷傑傟傑偡丅丂扨媩椶偺壓埵暘椶偵偮偄偰偼丄偙偪傜傪屼棗偔偩偝偄丅 偙偙偱偼丄嫲棾偺埵抲晅偗傪抦傝偨偄偺偱丄憃媩椶偺曽傪孈傝壓偘偰偄偒傑偟傚偆両  尰懚偟偰偄傞僌儖乕僾偲愨柵偟偰偄傞僌儖乕僾偑擖傝棎傟偰偍傝丄 乮尰懚乯偺係僌儖乕僾傪丄巹偨偪偼乽唳拵椶乿偲侾偮偵傑偲傔偰偄傑偡丅 乽僇儊栚乿偼丄偄傢備傞乽僇儊乿偺拠娫偱偡丅 乽僋儖儘僞儖僔椶乿偼丄乽儚僯乿偺拠娫偱偡偹丅 乽桳椮栚乿偵偼丄乽僩僇僎乿偺拠娫傗丄乽僿價乿偺拠娫偑娷傑傟傑偡丅 桳椮栚偼丄唳拵椶偺拞偱偼抦柤搙僫儞僶乕儚儞偱偡偑丄偦傟傕偦偺偼偢偱丄 憤惃俈侽侽侽庬埲忋偑懚嵼偟丄偙偺侾栚偩偗偱丄尰懚偡傞唳拵椶偺俋俆亾埲忋傪愯傔偰偄傑偡丅 偝偰丄嫲棾偺榖偵嬤偯偔偨傔偵丄乽捁栩椶乿傪尒偰偄偒傑偟傚偆丅 捁栩椶偼丄挿偄懌傪帩偮憃媩椶偱偁傝丄擇懌曕峴偺慜怗傟偱偟傚偆偐偹丅 捁栩椶偺壓埵暘椶偼丄埲壓偺傛偆偵側偭偰偄傑偡丅  巹偨偪偑乽嫲棾乿偲尵偭偰偄傞偺偼丄乽嫲棾椶乿偱偔偔傜傟傞侾偮偺僌儖乕僾偱偡丅 尰懚偟偰偄傞捁椶偼丄偄傢備傞嫲棾偺枛遽側偺偱偡偹丅 偟偐傕丄乽廱媟椶乿偭偰丄僥傿儔僲僒僂儖僗側偳擏怘嫲棾偺拠娫偱偡丅 僴僩傗僗僘儊傪尒偰偄偰傕丄偁傑傝僺儞偲偙側偄偱偡偑丄 僇儔僗傗儚僔偑栚偺慜偵尰傟傞偲丄偳偙偲側偔嬞挘姶偑昚偄傑偡丅 偙傟偼丄乬僥傿儔僲僒僂儖僗偲懳洺偟偰偄傞忬嫷乭側偺偱偟傚偆偐丠丒丒丒徫 嫲棾偺榖偵丄偟偽偟偽搊応偡傞僾僥儔僲僪儞偼丄梼棾側偺偱丄嫲棾偱偼側偄偺偱偡偹丅 捁椶偑嫲棾偺枛遽側偺偱丄尩枾偵尵偆偲丄嫲棾偼愨柵偟偰偄側偄偙偲偵側傝傑偡丅 偙偺曈傝偵傕丄嫲棾傪尋媶偡傞堄枴傪尒偄偩偣傞偐傕抦傟傑偣傫丅 亂嫲棾偺尋媶亃 偝偰丄偄傛偄傛嫲棾偺尋媶偵擖偭偰偄偒傑偟傚偆両 尰嵼丄嫲棾尋媶偺惙傫側応強偼丄戝偒偔丄埲壓偺俆儢強偵暘偐傟傑偡丅 嘆儓乕儘僢僷丂丂丂嘇杒暷丂丂丂嘊傾僕傾杒晹丂丂丂嘋傾僼儕僇丂丂丂嘍撿暷 偄偢傟傕丄崱偲側偭偰偼丄 嫲棾偺尋媶傪慜柺偵墴偟弌偟偰傕丄僗億儞僒乕傪妉摼偡傞偙偲偑偱偒偰偄傞偺偐傕抦傟傑偣傫偑丄 嵟弶偼丄嫲棾偺尋媶偼乬暃嬈乭揑側堄枴崌偄偑嫮偔丄 偦偺抧堟偺抧幙妛揑挷嵏偼丄乬杮嬈乭偲偟偰丄暿偺栚揑偑偁傝傑偟偨丅 仠儓乕儘僢僷丒丒丒帒尮丒僄僱儖僊乕妉摼傪栚揑偲偟偰丄怴峼暔偺敪尒傗愇扽偺嵦孈偑乬杮嬈乭偱偟偨丅 仠杒暷丒丒丒乬僑乕儖僪儔僢僔儏乭偵徾挜偝傟傞丄乽惣晹奐戱乿偑乬杮嬈乭偱偟偨丅 仠傾僕傾杒晹丒丒丒恖椶偺拞墰傾僕傾婲尮愢傪夝柧偡傞偙偲偑乬杮嬈乭偱偟偨丅 仠傾僼儕僇丒丒丒傾僂僗僩儔儘僺僥僋僗偺崪偑尒偮偐傞偲丄恖椶偺傾僼儕僇婲尮愢偑乬杮嬈乭偲側傝傑偟偨丅 仠撿暷丒丒丒乽戝棨堏摦愢乿偑晜忋偡傞偲丄傾僼儕僇偲撿暷偺椶帡惈傪帵偡偙偲偑乬杮嬈乭偲側傝傑偟偨丅 亂傂偲捠傝妛傃廔偊偰亃 擔杮偼丄嫲棾偺尋媶偲偟偰偼丄傑偩傑偩屻恑崙偱偡丅 擔杮楍搰偑怴婜憿嶳懷偺恀忋偵偁傝丄抧妅曄摦偑妶敪偡偓偰丄屆偄壔愇偼巆傝偵偔偄偺偱偟傚偆偐丠 偦傟偱傕丄擔杮奀懁偱偡偲丄懢暯梞懁傛傝偼丄懡彮丄壐傗偐側偺偐側丒丒丒丅 暉堜導傪偼偠傔丄嵟嬤偵側偭偰丄擔杮偺嫲棾尋媶傕妶敪偵側偭偰偒傑偟偨丅 偙偺愭丄乽嫲棾偺尋媶乿傪丄摪乆偲杮嬈偵偱偒傞梋抧偼丄偁傞偺偱偟傚偆偐丠丒丒丒堦弿偵峫偊偰傒傑偟傚偆両 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乽弇偱偺庼嬈乿偵栠傞 |

|

|