・台風とは ・歴代の台風 ・台風の進路 ・沖縄の赤瓦 ・屋敷囲い ・住居様式 ・台風がもたらすもの ・台風対策 ・本土との相違 ・2011年5月台風第2号 ・リンク集 台風に関する情報 ・沖縄気象台 ・宮古島地方気象台 ・石垣島地方気象台 ・南大東島地方気象台 ・気象庁台風情報 ・バイオウェザー台風情報 ・台風情報リンク集

|

当然沖縄においては高温多湿などの亜熱帯気候に対応した南の島ならではの住居様式があるはずだ。例えば赤道近くの地域のように、高床式で開放的な家の造りかと言えば必ずしもそうではない。台風の直接の風を避けるために軒を低くし家屋全体が低めである。屋根は寄棟で、赤瓦は漆喰で塗り固められ、台風で飛ばないようになっている。

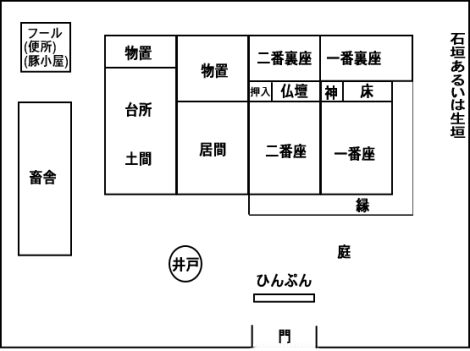

開放的ではあるが内部は仕切られている。我が家も昔そうであったように開口部が主に南であれば、夏場南からの風がすんなり北へ抜けるというものではなかったし、冬場北風が南側に抜けることもなかった。表座(南側)と裏座(北側)は仏壇やとこで仕切られていることが多い。裏座は、確か祖父母の寝室だったと記憶している。私は父母と表の一番座(床の間)で寝ていた。夏場は蚊帳を使用していたのを覚えている。 間取りは大方覚えているが、便所が外にあったのか、風呂はどうしていたか記憶が定かでない。 あと雨戸についてであるが、木造住宅には戸締まりのための雨戸(木製)が当然あった。現在沖縄では、住宅の9割がRC住宅といわれる。RC住宅にはサッシが組み込まれているので防犯上の目的において雨戸の必要性はあまり感じられない。むしろ、台風時に飛来物からガラスを防護するためのものだろう。猛烈な台風時にガラス窓が裸なのは確かに気になるものだ。最近では沖縄の県営住宅など、最初から雨戸が取り付けられていることが多いようだ。 またアルミ鋳物のデザイン門扉、フェンスもほとんど見ない。大気中の塩分が多いため腐食が速い。単純なアルミ形材のフェンスが主流だ。さらに本土でよく見かける車庫入口の伸縮門扉も極めて少ない。落とし棒を落としたところで強風でもっていかれるだろう。台風時は門扉本体をたたんで縛り付けておくとよいかもしれない。 アルミ製のテラスやカーポート等も熟慮して設置すべきだ、暴風で上部パネルだけでなく、構造物そのものが吹き飛ばされることだってあるのだ。 さらに、本土では商業建築などでスチールサッシもよく見られる。スチールはアルミに比べてはるかに加工性に優れ、意匠にこだわる建物に使用されている。しかし、今日外部窓材としての使用は沖縄ではありえない。腐食の心配からまず用いられない。 |

||||

| 昔の一般的な屋敷 | |||||

※三番座まである家もあった。 ※井戸の位置は屋敷によって異なる。 ※フールとは豚小屋と便所を兼ねたもの。中国から伝わったと言われる。衛生上の観点から戦後無くなった。後に通常の便所が同様に離れに設けられた。 ※ひんぷんは目隠しのためのもの。竹編み(チニブ)、生垣、石垣あるいは石垣の上に瓦を乗せたものがあった。 |

|||||