・台風とは ・歴代の台風 ・台風の進路 ・沖縄の赤瓦 ・屋敷囲い ・住居様式 ・台風がもたらすもの ・台風対策 ・本土との相違 ・2011年5月台風第2号 ・リンク集 ・沖縄気象台 ・宮古島地方気象台 ・石垣島地方気象台 ・南大東島地方気象台 ・気象庁台風情報 ・バイオウェザー台風情報 ・台風情報リンク集

|

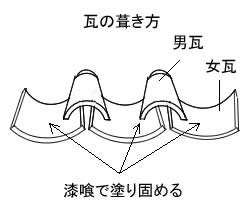

赤瓦は、1670年に首里城正殿を再築するときに使用されたのが最初と言われている。後に貴族、一般のすまいにも用いられるようになった。製造手法は「樽巻式」、登窯で焼き上げられる。屋根のに竹を横に編んで敷き、その上に葺土を敷く。 敷き方は、先ず弧の大きい牝瓦を重ねて敷き、さらに間隔をおいて一枚づつ重ねてゆく。男瓦を牝瓦の合わせ目に土をおいた後、被せるように置いてゆく。その際、下(軒先)から上へ葺いてゆく。3〜5日後瓦間を漆喰で塗り固定する。これを仕上げまで3回行う。赤瓦には断熱性があるといわれている。 |

|||

|

||||

赤瓦はしっかりと漆喰(ムチ)で塗り固められ、台風でも飛ばないようになっている。 最近のRC住宅などに使用されているS形状の瓦は、男瓦(ウーガーラ)と女瓦(ミーガーラ)を一体化させたものである。 沖縄の漆喰(ムチ)は原料の石灰につなぎ材として稲藁を使用している。 (少量のセメントを混ぜることもある。) |

||||

| 最近では、赤瓦の古い家も少なくなり、いざ取り壊されるとなれば、赤瓦はシーサーの材料として再利用される。 |

||||

セメント瓦も普及したが、最近ではあまり見かけない。茅葺き屋根にいたっては、県内で数件あるだろうか...今となっては貴重な景観だ。 セメント瓦も普及したが、最近ではあまり見かけない。茅葺き屋根にいたっては、県内で数件あるだろうか...今となっては貴重な景観だ。 |

||||