『泣いた赤鬼』(五)浜田 廣介

鬼どものすがたが、むこうにきえてしまうと、人たちは、はじめて、てんでに話をかわして、いいました。

「これは、どうしたことだろう。」

「鬼は、みんな、らんぼう者だと思っていたのに。」

「あの赤鬼は、まるきりちがう。」

「まったく。まったく。してみると、あの鬼だけは、やっぱりやさしい鬼なんだ。」

「なあんだい。そんなら、はやく、おちゃのみにでかけていけばよかったよ。」

「そうだ。いこうよ。これからだっておそくはないよ。」

そんなふうに、人たちは、たがいに、かたりあいました。

村人たちは、安心しました。その日のうちに、山にきました。赤鬼の家の戸口に立ちながら、戸をとんとんとかるくたたいて、いいました。

「赤さん、あかさん、こんにちは。」

人間のことばを聞くと、赤鬼は、いっそくとびにとんででて、にこにこ顔でむかえました。

「ようこそ、ようこそ、さあ、どうぞ。」

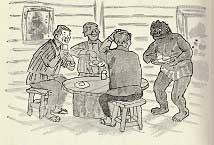

鬼は、いそいで、おうせつの間にあんないしました。

木のかべ、木の床、天じょうも木のかわばりでできている、しっそなへやでありました。まるいしょくたく、足のみじかい、ひくいいす、みんな、木でできていました。そうして、それらは、どれもみな、その赤鬼がつくったものでありました。

かべには、ちゃんと、あぶら絵がかかっていました。そのがくぶちは、しらかばのきれいなかわで、できていました。それも、やっぱり、赤鬼がつくったものでありました。しかも、あぶら絵そのものが、その赤鬼の苦心の作でありました。

その絵というのは、鬼と、ひとりの人間の子が、かかれていました。

人間のかわいい子が、かかれていました。人間のかわいい子どもを、赤鬼が、首のところにまたがらせ、しょうめんむきになっているのでありました。たぶん、その絵の赤鬼は、じぶんの顔をえがいたものかもしれません。六月ごろのみどりの庭をはいけいにして、うれしそうな赤鬼と、子どもの顔とが、いきいきとえがきだされていました。

人たちは、へやをぐるっとながめまわして、手製のいすに、どっかりこしをかけました。かけると、なんとも、ぐあいがよくて、だれのからだもしっくりと、はまりました。心の中までゆったりとおちつくことができました。

どうして、こんなに、手ぎわがよいのでありましょう。

鬼に、たずねてみましょうか。

いや、まて、ごらん。赤鬼は、じぶんでおちゃをだしてきました。おかしも、じぶんではこんできました。

なんと、おいしいおちゃでしょう。

なんと、おいしいおかしでしょう。

これまで、ずっと、こんなにおいしいおちゃをのみ、こんなにおいしいおかしをたべたという者が、ただのひとりもいませんでした。村に帰って、人たちは、鬼のおいしいごちそうを、口ぐちにほめたてました。鬼のすまいがさっぱりして、いやみがなくて、いごこちが、まったくよいということを、口をきわめてほめたてました。

「そんなら、おれもでかけよう。」

「きみは、きのう、いったじゃないか。」

「毎日、いってもいいんだよ。」

こんなぐあいで、村から山へ、人たちは、三人、五人とつれだって、毎日、でかけていきました。こうして、鬼は、人間の友だちなかまができました。まえとはかわって、赤鬼は、いまはすこしもさびしいことはありません。けれども、日かずがたつうちに、心がかりになるものが、ひとつ、ぽつんと、とりのこされていることに、赤鬼は気がつきました。

それは、ほかでもありません。

青鬼のこと――したしいなかまの青鬼が、あの日、わかれていってから、ただのいちどもたずねてこなくなりました。

「どうしたのだろう。ぐあいがわるくなっているのかな。わざと、じぶんで、柱に、ひたいをぶつけたりして、角でもいためているのかな。ひとつ、みまいにでかけよう。」

赤鬼は、したくをしました。

|

|

|

|