『泣いた赤鬼』(六)浜田 廣介

キョウハ イチニチ ルスニ ナリマス。

アシタハ イマス。

ムラノ ミナサマ アカオニ

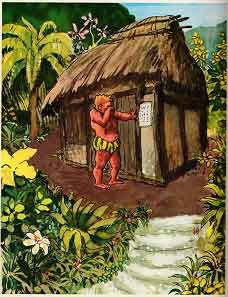

半紙に書いて、戸口のところにはりだして、鬼は、夜あけに家をでました。山をいくつか、谷をいくつか、こえてわたって、青鬼のすみかにきました。

夏もくれていくというのに、このおく山の庭のやぶには、まだ、やまゆりが、まっ白な花をさかせて、ぷんぷんとにおっていました。松の木のふとい枝から、ぱらぱらとつゆがこぼれて、ささの葉をぬらしていました。まだ、日はさしていませんでした。高い岩のだんだんをいそいでのぼって、赤鬼は、戸口のまえに立ちました。戸が、かたくしまっていました。

「まだ、ねているかな。それとも、るすかな。」

ふと、気がつくと、戸のわきに、はり紙がしてありました。なにか、字が書かれていました。

アカオニクン ニンゲンタチト ドコマデモ ナカヨク マジメニ ツキアッテ タノシク クラシテ イッテ クダサイ。ボクハ シバラク キミニハ オ目ニ カカリマセン。コノママ キミト ツキアイヲ ツヅケテイケバ、ニンゲンハ、キミヲ ウタガウ コトガ ナイトモ カギリマセン。ウスキミワルク オモワナイデモ アリマセン。ソレデハ マコトニ ツマラナイ。ソウ カンガエテ、ボクハ コレカラ ラビニ デル コトニシマシタ。ナガイ ナガイ タビニ ナルカモ シレマセン。ケレドモ ボクハ イツデモ キミヲ ワスレマスマイ。ドコカデカ、 マタモ アウ 日ガ アロウ コトカモ シレマセン。

サヨウナラ、キミ、カラダヲ ダイジニ シテ クダサイ。

ドコマデモ キミノ トモダチ アオオニ

赤鬼は、だまって、それを読みました。二ども三ども読みました。戸に手をかけて、顔をおしつけ、しくしくと、涙をながして泣きました。

【アンクルKのつぶやき】

【アンクルKのつぶやき】

ひらがなを覚えはじめた1年生でも読めるよう、ふりがながふってあります。また、初めてその言葉に接する子供のために、文節、あるいは助詞をつけたレベルまで小さく区切ってあります。 しかし、その語り口は大人のものです。これは素読(そどく)に通ずるやりかたです。

私が幼稚園のころ、まだテレビがなく、夕飯を作る母のそばで、床にペタンと座って、ラジオの落語や講談を聞いていました。

ひがしやまさんじゅうろっぽう くさきもねむる うしみつどき~

これはラジオドラマ『鞍馬天狗』の冒頭です。

うしみつどきとは、お化けのでる時刻だと、ちゃんと知っていました。

それが、小学四年生ころになると、頭の中に『東山三十六峰、草木も眠る 丑みつどき』と浮かぶのです。これが、素読の学習効果です。繰り返し聞くだけでも同じ効果がある。

小学生の頃、おやじによく教科書を音読させられました。算数の問題まで。

解からなければ3回読め、駄目なら10回読め、それでも解らなかったら50回読めと。

明治以降、親父というものは皆、戦争経験者でありまして、そのこわさは半端じゃなかったのです。今は昔、地震・雷・火事・親父というのは本当です。

|

|

|

|