『ガラスの中のお月さま』久保 喬

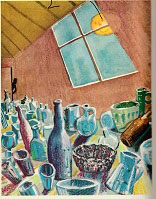

ガラス工場のガラスの窓から、お月さまがさしこみました。

そのガラス工場の中には、ガラス板や、ガラスのびん、ガラスのさら、ガラスのはち、ガラスのくだ、ガラスのつぼなど、いろいろなガラスで作ったものが、いっぱいならんでいます。

みんなでそれは、千三百三十六もありました。そのガラスの一つ一つに、お月さまがうつっています。なんとたくさんのお月さま。千三百三十六のお月さまが、生まれたのです。

「きらきら、つるつるっ、つめたいなあ、ガラスくんは。」

「するする、すうっ、つめたいなあ、ガラスくんは。」

あちこちのガラスの中のお月さまが、つぶやきました。

「ええ、つめたいのは、生まれつきですよ。」

「ええ、つめたいのは、生まれつきですよ。」

青白くて、ほっそりしているガラスびんがいいました。それはやがて、病院へいって、薬びんになるびんでした。

「でも、お月さまだって、つめたいじゃありませんか。」と、ガラスのさらがいいました。

「そうかなあ。」

「ひるまいらっしゃるお日さまなんか、ほてほてっとして、あったかいですよ。」

「そうそう、まるで、あついくらいだ。」と、ガラス板もいいました。

「しかたがないよ。わたしの光は、こんなによわい光だから。」と、お月さまは、さびしそうな顔をしていいました。

「でも、これで心だけは、あったかいつもりなんだが。」

「そうかしら、ふふう。」と、わらうような声でいったのは、むこうのすみのガラスのはちです。花のもようのあるはちですが、ふちのところが、ぎざぎざした形になっているためか、いじわるそうにみえました。

すると、そのとき、コトリ、コトリという音が、ひびいてきました。

ドアが、すうっあきました。

なんだか、黒い影のような人間が、はいってきました。からだをちぢめて、顔はきょろきょろと、あたりをしきりに見回しています。工場の人ではありません。

「あ、どろぼうだ。」と、ガラスたちは、すぐに気がつきました。

このごろ、ガラスどろぼうがおおい――と、工場の人たちが話しているのを、聞いたことがあるのです。

ガタッ!と、大きな音がしました。どろぼうが、なにかにつまずいたのです。そのために、ガタガタと、床の板がゆれました。

「ガチャ、ガチャ、ガチャ、ああ、あぶない。」

「こわれそうだわ。カチ、カチ、チリン。」

泣き声をだしたガラスもあります。

そのときです、きゅうに、さ―っと、あたりが明るくなりました。お月さまの光が、ふしぎに強くなってきたのです。

どろぼうはびくりとして、すぐまわりを見まわしました。

「あっ・・・。」と、ひくいさけび声が、どろぼうの口からでました。

じぶんとまるでおなじような、たくさんのどろぼうが、そこらにならんでいるのです。

ガラス板にも、ガラスのはちにも、つぼの中にも、どろぼうがうつっています。千三百三十六人のどろぼうが、いるのです。どろぼうは、ふるえだしました。それは、ガラスにうつった影だとおいことがわかっても、やっぱりおそろしかったのです。その人はぬすみをするのは、今夜がはじめてだったからです。

しばらく、そうして立っていた人は、どう思ったのか、ふいにくるりとからだをまわして、ドアのほうへむきました。そして、なにもとらないで、そのまますうっと、ぬけでるように外へでていきました。

コトリ、コトリという足音も、聞こえなくなりました。

ほおっ、ほおっ―。

と、ガラスたちは、ふかいといきをつきました。

「よかったなあ、だれも、とられなくて。」

「うん、よかったなあ。だれも、こわされなくて。」

「お月さまのおかげだったな。」

すると、そのとき、お月さまがしずかな声でいいました。

「なによりもよかったのは、あの人がぬすみをやめて、わるい人にならずに、すんだことだよ。」

それを聞いたガラスノはちが、

「ああ、お月さま、さっきはごめんなさいね。ほんとうに、あなたは心のあたたかいかたでしたね。」

きら、きら、きらと、ガラス工場の、たくさんのお月さまも、ガラスたちも、みんないっしょに、うれしそうに光りました。

挿絵:市川 禎男

|

|

|

|